2024届高三化学一轮复习 化学实验分析及备考策略课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高三化学一轮复习 化学实验分析及备考策略课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-09 14:30:49 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

高考化学实验分析及备考策略

一、近年高考实验试题命题特点分析

实验题分析

01

化学实验的复习备考建议

02

目录:

一、2023年高考实验试题命题特点分析

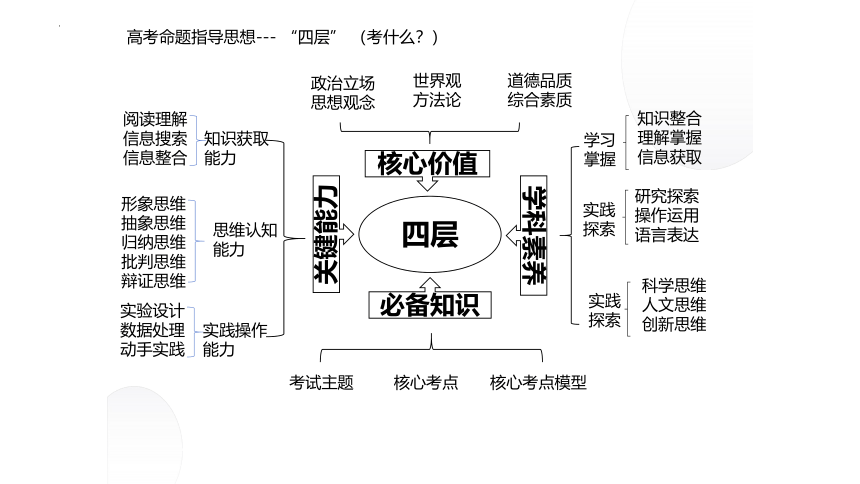

高考命题指导思想--- “四层” (考什么?)

四层

核心价值

关键能力

学科素养

必备知识

知识获取

能力

思维认知

能力

实践操作

能力

阅读理解

信息搜索

信息整合

形象思维

抽象思维归纳思维

批判思维

辩证思维

实验设计

数据处理

动手实践

政治立场

思想观念

世界观

方法论

道德品质

综合素质

学习

掌握

知识整合

理解掌握

信息获取

实践

探索

研究探索

操作运用

语言表达

实践

探索

科学思维

人文思维

创新思维

考试主题

核心考点

核心考点模型

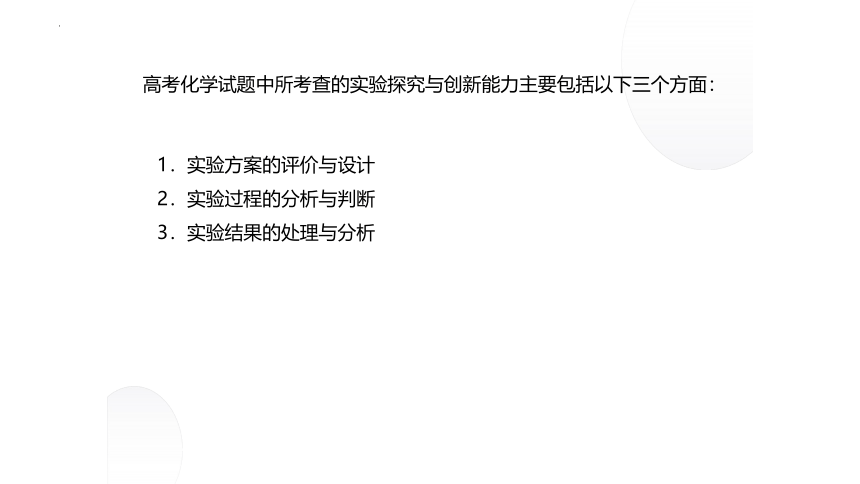

高考化学试题中所考查的实验探究与创新能力主要包括以下三个方面:

1.实验方案的评价与设计

2.实验过程的分析与判断

3.实验结果的处理与分析

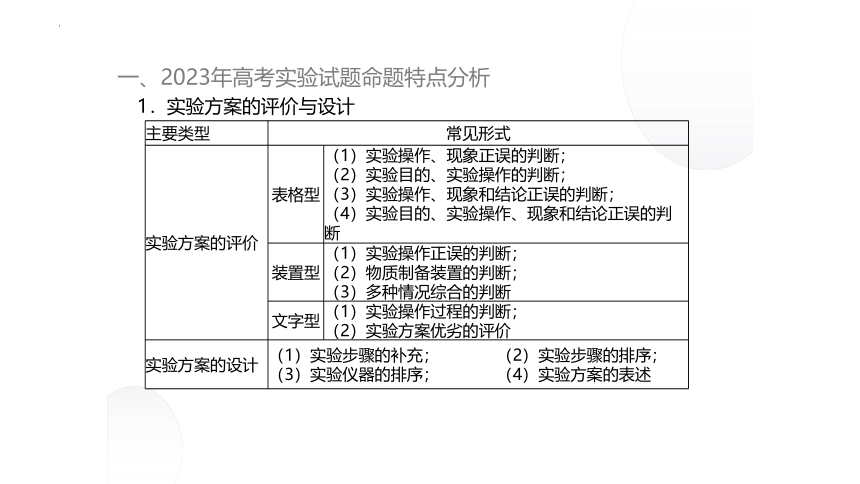

一、2023年高考实验试题命题特点分析

主要类型 常见形式 实验方案的评价 表格型 (1)实验操作、现象正误的判断;

(2)实验目的、实验操作的判断;

(3)实验操作、现象和结论正误的判断;

(4)实验目的、实验操作、现象和结论正误的判断

装置型 (1)实验操作正误的判断;

(2)物质制备装置的判断;

(3)多种情况综合的判断

文字型 (1)实验操作过程的判断;

(2)实验方案优劣的评价

实验方案的设计 (1)实验步骤的补充; (2)实验步骤的排序; (3)实验仪器的排序; (4)实验方案的表述 1.实验方案的评价与设计

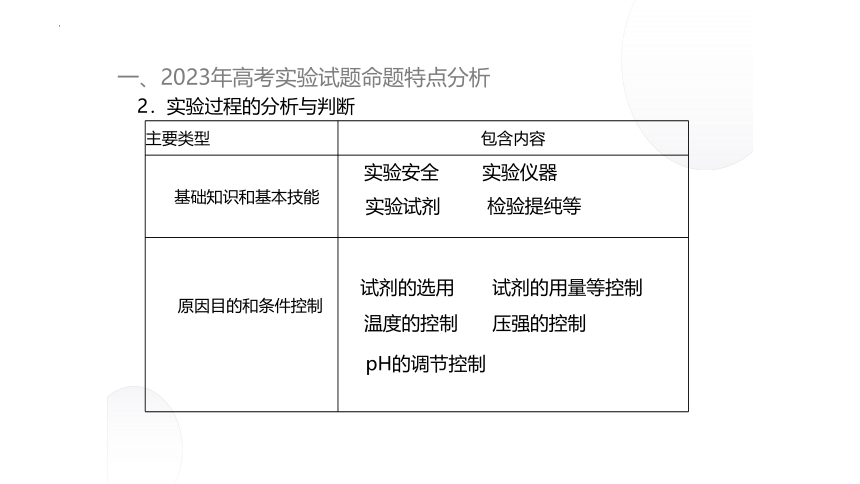

一、2023年高考实验试题命题特点分析

主要类型 包含内容

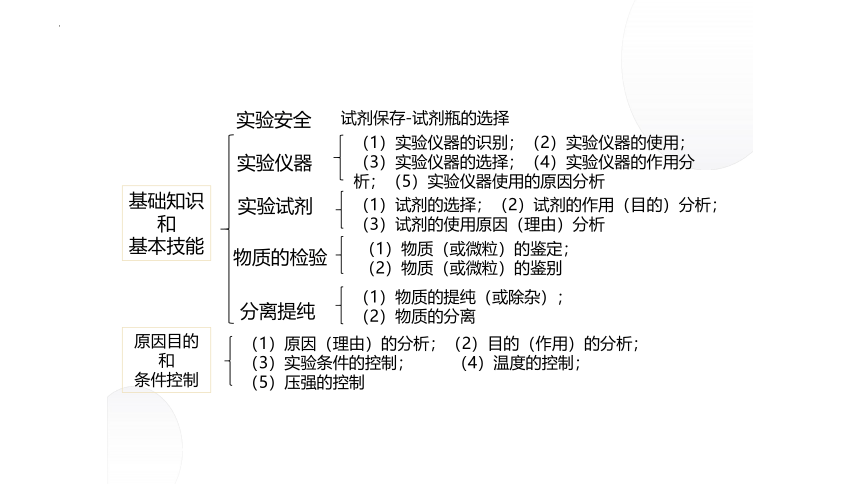

基础知识和基本技能

原因目的和条件控制

2.实验过程的分析与判断

实验安全

实验仪器

实验试剂

检验提纯等

试剂的选用

试剂的用量等控制

温度的控制

压强的控制

pH的调节控制

试剂保存-试剂瓶的选择

(1)实验仪器的识别;(2)实验仪器的使用;

(3)实验仪器的选择;(4)实验仪器的作用分析;(5)实验仪器使用的原因分析

(1)试剂的选择;(2)试剂的作用(目的)分析;(3)试剂的使用原因(理由)分析

(1)物质(或微粒)的鉴定;

(2)物质(或微粒)的鉴别

(1)物质的提纯(或除杂);

(2)物质的分离

基础知识

和

基本技能

实验安全

实验仪器

实验试剂

物质的检验

分离提纯

原因目的

和

条件控制

(1)原因(理由)的分析;(2)目的(作用)的分析;(3)实验条件的控制; (4)温度的控制;

(5)压强的控制

一、2023年高考实验试题命题特点分析

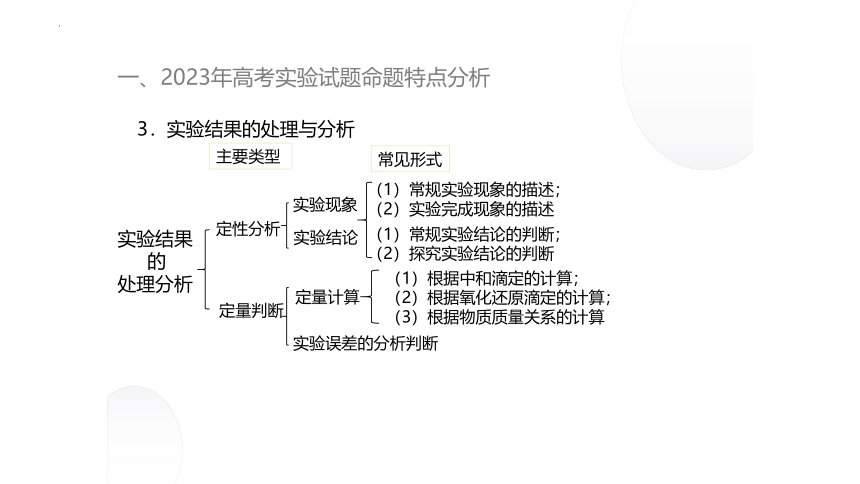

3.实验结果的处理与分析

实验结果

的

处理分析

定性分析

定量判断

主要类型

常见形式

实验现象

实验结论

定量计算

实验误差的分析判断

(1)常规实验现象的描述;

(2)实验完成现象的描述

(1)常规实验结论的判断;

(2)探究实验结论的判断

(1)根据中和滴定的计算;

(2)根据氧化还原滴定的计算;

(3)根据物质质量关系的计算

二、实验题分析

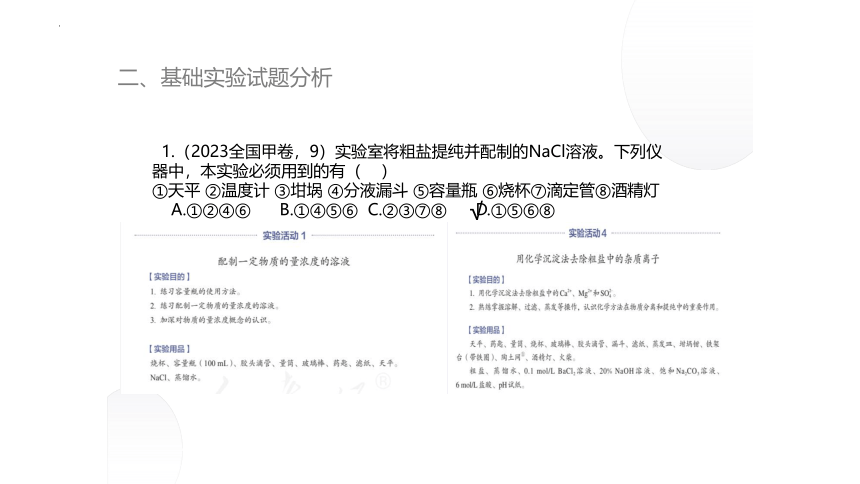

二、基础实验试题分析

1.(2023全国甲卷,9)实验室将粗盐提纯并配制的NaCl溶液。下列仪器中,本实验必须用到的有( )

①天平 ②温度计 ③坩埚 ④分液漏斗 ⑤容量瓶 ⑥烧杯⑦滴定管⑧酒精灯

A.①②④⑥ B.①④⑤⑥ C.②③⑦⑧ D.①⑤⑥⑧

√

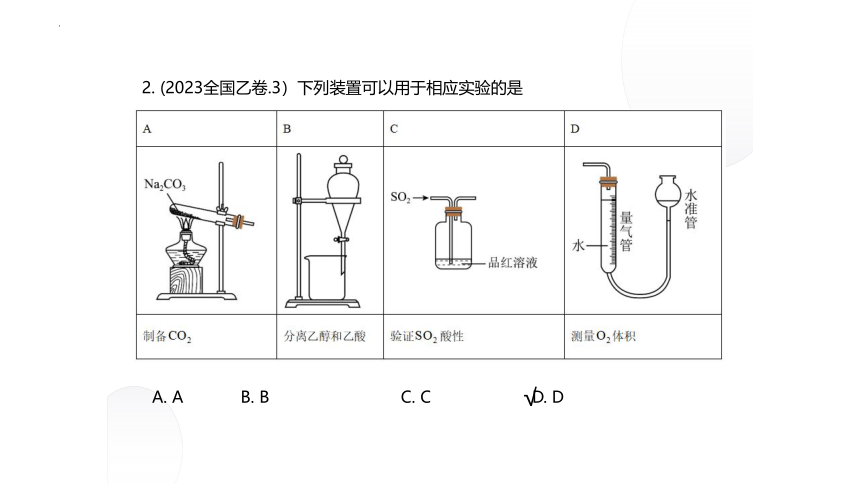

2. (2023全国乙卷.3)下列装置可以用于相应实验的是

A. A B. B C. C D. D

A. A B. B C. C D. D

√

二、基础实验试题分析

3.(2023全国新课标卷.11),根据实验操作及现象,下列结论中正确的是( )

选项 实验操作及现象 结论

A. 常温下将铁片分别插入稀硝酸和浓硝酸中,前者产生无色气体,后者无明显现象 稀硝酸的氧化性比浓硝酸强

B. 取一定量Na2SO3样品,溶解后加入BaCl2溶液,产生白色沉淀。加入浓硝酸,仍有沉淀 此样品中含有SO

C. 将银和AgNO3溶液与铜和Na2SO4溶液组成原电池。连通后银表面有银白色金属沉积,铜电极附近溶液逐渐变蓝 Cu的金属性比Ag强

D. 向溴水中加入苯,振荡后静置,水层颜色变浅 溴与苯发生了加成反应

√

√

(2023湖南高考)3. 下列玻璃仪器在相应实验中选用不合理的是

A. 重结晶法提纯苯甲酸:①②③

B. 蒸馏法分离CH2Cl2和CCl4③⑤⑥

C. 浓硫酸催化乙醇制备乙烯:③⑤

D. 酸碱滴定法测定NaOH溶液浓度:④⑥

A. A B. B C. C D. D

√

(2023年湖南卷)7. 取一定体积的两种试剂进行反应,改变两种试剂的滴加顺序(试剂浓度均为),反应现象没有明显差别的是

√

√

二、基础实验试题分析

【考向总结】

(1)近年来,在选择题中对实验的考查,主流题型为实验的评价。根据试题的特征和考查方式的不同,也可把该考向分为两种不同的形式:一是表格型的实验评价;二是装置图型的实验评价。

(2)试题一般不设情境,四个选项各不相同,分别从不同角度进行考查。

(3)表格型的实验评价主要围绕物质的检验、性质的验证、物质组成的测定、反应原理的探究等角度,给出实验目的、实验操作、实验现象和实验结论等,判断结论的正误或其中几方面的一致性、准确性。

(4)装置型的实验评价主要围绕实验基本操作、物质的制备、物质的分离、性质的验证等角度,给出实验装置、实验试剂等,判断装置和试剂的正误。

二、基础实验试题分析

题目:有的省份有两道选择题,分别从不同角度进行考查,一道侧重于实验基础知识的考查,一道侧重于实验方案的评价。

2023年多份试卷中出现组合型选项一是体现化学实验的重要性;二是体现考查的层次性和覆盖面带组合型选项的题目,涉及的对象多,解题时可以灵活应用排除法,所以此类题目可以在有意识控制难度的前提下,增大考查覆盖面

题干:多以装置图和表格的形式呈现,表格可以使内容条理化、清晰化;装置是实验的基本要素,且装置图中隐含着大量的信息,可以围绕装置图灵活地选择考查形式和考查点。

1.无机化合物的制备实验

(2023年全国甲卷)9. 钴配合物溶于热水,在冷水中微溶,可通过如下反应制备:。

具体步骤如下:

Ⅰ.称取,用水溶解。

Ⅱ.分批加入后,将溶液温度降至以下,加入活性炭、浓氨水,搅拌下逐滴加入的双氧水。

Ⅲ.加热至反应。冷却,过滤。

Ⅳ.将滤得的固体转入含有少量盐酸的沸水中,趁热过滤。

Ⅴ.滤液转入烧杯,加入浓盐酸,冷却、过滤、干燥,得到橙黄色晶体。

回答下列问题:

三、化学综合实验

(1)步骤Ⅰ中使用的部分仪器如下。

仪器a的名称是__________。加快NH4Cl溶解的操作有_________________。

(2)步骤Ⅱ中,将温度降至10℃以下以避免___________________、___________;

可选用____________降低溶液温度。

(3)指出下列过滤操作中不规范之处:_____________________________。

(4)步骤Ⅳ中,趁热过滤,除掉的不溶物主要为_______。

(5)步骤Ⅴ中加入浓盐酸的目的是_______。

锥形瓶

升温,搅拌等

浓氨水分解和挥发

双氧水分解

冰水浴

玻璃棒没有紧靠三层滤纸处,

漏斗尖嘴没有紧靠在“烧杯内壁

活性炭

利用同离子效应,促进钴配合物[Co(NH3)6]Cl3尽可能完全析出,提高产率

考查了仪器的识别、溶解操作、过滤操作规范、实验条件控制、实验操作目的分析、同离子效应分析

三、化学综合实验

2.有机化合物的制备实验

例2:(2023新课标卷)实验室由安息香制备二苯乙二酮的反应式如下:

相关信息列表如下:

物质 性状 熔点/℃ 沸点/℃ 溶解性

安息香 白色固体 133 344 难溶于冷水溶于热水、乙醇、乙酸

二苯乙二酮 淡黄色固体 95 347 不溶于水溶于乙醇、苯、乙酸

冰乙酸 无色液体 17 118 与水、乙醇互溶

三、化学综合实验

装置示意图如下图所示,实验步骤为:

①在圆底烧瓶中加入10mL冰乙酸、5mL水及9.0g FeCl3·H2O,边搅拌边加热,至固体全部溶解。

②停止加热,待沸腾平息后加入2.0g安息香,加热回流45~60min。

③加入50mL水,煮沸后冷却,有黄色固体析出。

④过滤,并用冷水洗涤固体3次,得到粗品。

⑤粗品用75%的乙醇重结晶,干燥后得淡黄色结晶1.6g。

(1)仪器A中应加入_______________(填“水”或“油”)作为热传导介质。

(2)仪器B的名称是_____________;冷却水应从________(填“a”或“b”)口通入。

(3)实验步骤②中,安息香必须待沸腾平息后方可加入,其主要目的是_________________________________________________。

油

球形冷凝管

a

防暴沸

三、化学综合实验

(4)在本实验中,FeCl3为氧化剂且过量,其还原产物为__________________;某同学尝试改进本实验:采用催化量的FeCl3并通入空气制备二苯乙二酮。该方案是否可行__________?简述判断理由_________________________________________________________________。

(5)本实验步骤①~③在乙酸体系中进行,乙酸除作溶剂外,另一主要作用是______________________________________________。

(6)若粗品中混有少量未氧化的安息香,可用少量________________洗涤的方法除去(填标号)。若要得到更高纯度的产品,可用重结晶的方法进一步提纯。

a.热水 b.乙酸 c.冷水 d.乙醇

(7)本实验的产率最接近于_______(填标号)。

a.85% b.80% c.75% d.70%

FeCl2

可行

空气可以将还原产物FeCl2又氧化为FeCl3,FeCl3可循环参与反应

抑制氯化铁水解

a

b

考查了加热的方式、仪器的识别、冷凝管的使用、实验条件的控制、实验的优化、物质分离提纯、产率计算

几个数据:

乙醇沸点、乙酸沸点、酒精灯外焰温度。。。。。。

三、化学综合实验

3.定量分析实验

(2023全国乙卷.8)元素分析是有机化合物的表征手段之一。按下图实验装置(部分装置略)对有机化合物进行C、H元素分析。

回答下列问题:

(1)将装有样品的Pt坩埚和CuO放入石英管中,先_______________________,而后将已称重的U型管c、d与石英管连接,检查_______________________。依次点燃煤气灯_________________________,进行实验。

(2)O2的作用有___________________________________________________。CuO的作用是_______________________________(举1例,用化学方程式表示)。

通入一定的O2

装置气密性

b、a

为实验提供氧化剂、提供气流保证反应产物完全进入到U型管中

CO+CuO

Cu+CO2

三、化学综合实验

(3)c和d中的试剂分别是_____________________、___________________(填标号)。c和d中的试剂不可调换,理由是____________________________________________。

A.CaCl2 B.NaCl C.碱石灰(CaO+NaOH) D.Na2SO3

(4)Pt坩埚中样品CxHyOz反应完全后,应进行操作:___________________________。取下c和d管称重。

(5)若样品CxHyOz为0.0236g,实验结束后,c管增重0.0108g,d管增重0.0352g。质谱测得该有机物的相对分子量为118,其分子式为_______________________________。

A

C

碱石灰可以同时吸收水蒸气和二氧化碳

继续吹入一定量的O2,冷却装置

C4H6O4

考查了装置气密性的检查、燃烧分析原理、试剂作用及理由叙述、实验操作、数据处理

(1)操作(a)中,反应的离子方程式是 2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑ ;

(2)操作(d)中,判断雷尼被水洗净的方法是:取最后一次洗涤液于试管中,滴加几滴酚酞,如果溶液不变粉红色,则证明洗涤干净,否则没有洗涤干净 ;

(3)操作(e)中,下列溶剂中最有利于步骤2中氢化反应的是__C______;

A. 丙酮 B. 四氯化碳 C. 乙醇 D. 正己烷

(4)向集气管中充入时,三通阀的孔路位置如下图所示:发生氢化反应时,集气管向装置Ⅱ供气,此时孔路位置需调节为_____B______;

(5)仪器M的名称是:恒压滴液漏斗 ;

(6)反应前应向装置Ⅱ中通入

一段时间,目的是排除装置中的空气;

(7)如果将三颈瓶N中的导气管口插入液面以下,可能导致的后果是:管道中气流不稳,不利于监测反应过程;

(8)判断氢化反应完全的现象是:集气管中液面不再改变

分液漏斗

HCl

干馏l

CO2 +C =2CO

有白色沉淀生成

CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag+(NH4)2CO3+2NH3

偏大

1-n-m

(1-n)(1-m)

×100%

三、化学综合实验

命题规律

(1)仪器类:仪器的名称、仪器的选择、仪器的使用、仪器的作用等;

(2)操作类:操作名称、操作步骤、操作要求、操作目的或理由的分析等;

(3)试剂类:试剂的名称、试剂的作用、选择试剂的目的等;

(4)评价类:优缺点、改进方案、设计方案、误差分析等;

(5)计算类:物质组成、物质含量和纯度的计算等

高频考点

三、化学综合实验

常考内容

仪器:是什么→选什么→为什么→怎么用→怎么连

试剂:是什么→为什么

实验现象的描述:实验安全和实验条件

实验步骤的补充和实验方案的表述

实验方案的评价

定量计算

探究的结论往往与我们所学规律是相反的

考向趋势

各考向基本稳定:试题一般不会出现大的变化

有可能会涉及图像的绘制

三、复习备考建议

01

学会,写对!

(二)2023年高考化学备考策略

“最有价值的

知识是关于方

法的知识”

---达尔文

达尔文(1809-1882)

促使学生掌握必备知识,关键能力以适应高考改革。

1.回归教材,建立实验认知模型

2.分析问题思维建模

3.注意提取信息,规范答题

4.小专题训练积累经验

四、复习备考建议

1.复习化学实验知识

高考化学实验命题具有基础性的特征,如对实验仪器识别、使用、实验基本技能的考察等。

在复习备考环节,应做好化学基础知识的总结与复习教学,若涉及到实验、应使学生从原理、仪器及仪器的搭建、实验条件、试剂用量、是否有杂质及除杂试剂及顺序、产品提纯、环境污染理解等角度去分析

(1)复习基础的实验知识。高中化学基础实验知识包括化学实验仪器的名称、应用方法及注意事项,化学实验中物质检验、分离、提纯和溶液配制等基础知识。

(2)复习教科书内化学实验。高考化学实验试题情境真实,形式多样,看似题目结构、内容十分新颖,但其考查的题材仍然以高中化学教科书中实验内容为主。

(3)考察基本复习情况。

完成复习教学后,通过组织围绕阶段性复习内容考评,以考查学生掌握情况。

四、复习备考建议

1.化学实验认知模型

分析论证

实验前

实验中

实验后

反应原理

实验方案

写反应式

条件控制

杂质判断

方案设计

方案完善

仪器名称

仪器选择

装置连接

作用判断

试剂用量

试剂用途

操作方法

操作目的

除杂

分离提纯

现象描述

现象解释

数据计算

误差分析

表达结论

评价改进

实验装置

试剂选用

措施操作

实验现象

数据处理

准备与选择

操作与记录

分析处理

2.分析问题思维建模

通入气体作用

反应前通入某气体

赶尽装置中的空气,防止O2、H2O等干扰实验(如:O2氧化某物 质、H2O使某物质水解)

反应前通入某气体

反应前通入某气体

稀释某种气体(纯ClO2易分解爆炸)或防止物质被氧化(如:生产白磷过程中在高纯N2保护下进行)。

将产生的某气体全部赶入至后续某个装置,保证产生的气体被后

续某个装置的溶液完全吸收——定量实验。

控制条件

前后都加气体净化/干燥装置

增加防氧化装置

控制温度装置

调控洗涤剂(醇洗)

装置原理

题目信息

苯

决定

易水解

有杂质

易氧化

易分解

易挥发

反应能量变化

溶解性

决定

决定

决定

装置作用

装置缺陷

在XX装置之间,

添加一个装有XX试剂的XX装置(干燥管,洗气瓶等)

解决方案

切入点:产品纯度,安全,产率

1. ,有副反应

2. ,污染环境

5. ,氧化产品等

3. ,安全

4. ,产品发生反应

未除杂或干燥

未吸收尾气

未防倒吸或未防止爆炸

未防空气中的水蒸汽等进入装置

未屏蔽氧气

装置缺陷

3.注意提取信息,规范答题

不注重关键信息的提取,同类型题目的答题技巧存在差异,复习备考过程中,教师应针对高考化学选择题、综合实验题的特征总结具体答题方法,从而提高学生的答题效率与答题准确率。

四、复习备考建议

(1) 温度: 冷、常温、加热(点燃)、高温

(2)浓度、压强、催化剂

(3)状态 (4)溶剂 (5)电压

(6)用量(顺序)

(7)溶液酸碱性 (8)时间

“物质变化是有条件的”

1.调节pH::调节pH值

①调节溶液的酸碱性抑制某些离子水解或使某些金属离子以氢氧化物的形式沉淀(调节pH所用试剂为主要元素对应的氧化物、碳酸盐、碱)

②改变元素的物质存在形式。如,2·CrO42-+2H+ =Cr2O72-+H2O转化。

③“酸作用”还可除去氧化物(膜);“碱作用”还可除去油污,除去铝片氧化膜,溶解铝、二氧化硅等;

④为某些特定的氧化还原反应提供所需的酸性条件(或碱性条件)。

定性与定量---学生最易错

描述“量”常见的术语

数字表述:1ml、2滴、3g、0.1mol/L、

10%、20s、60℃;熔沸点、密度等

文字表述:少量、适量、过量、大量

一定量、持续;完全、部分或局部;

变深或变浅、褪色、变无色、消失等

温度

1.使物质发生变化(物理变化)物质的状态改变和溶解度(固体溶解度,一般来说,温度升高固体的溶解度增大;气体溶解度随温度升高而减小,煮沸溶液氧气等溶解度减小);引发化学反应:燃烧,裂化、裂解,过氧化氢、浓硝酸、草酸等受热会分解。。。。。。

2.控制产物的种类

3.升温,加快反应速率(单独反应,复杂体系中的多反应)

4.对催化剂活性的影响

5.引发新的副反应影响产物的收率

6.化学平衡(单平衡、多平衡体系)

7.平衡之前的转化率,平衡转化率

……

2.实验中温度的控制

①加热目的:加快化学反应速率或使化学平衡向某方向移动。

②降温目的:防止物质分解、挥发或使化学平衡向某方向移动。

③控制温度在一定范围的目:要从两个方面回答,若温度过低,反应速率或溶解速率较慢;若温度过高,某些物质会分解或挥发或催化剂失活。

④温度不高于××的原因:适当加快反应速率, 但温度过高会造成(如浓硝酸)挥发//(如NH4HCO3)分解// (如Na2SO3)氧化或促进(如AlCl3)水解等,影响产品的生成。

⑤选择水浴加热的条件:温度不超过100℃,优点是受热均匀,温度可控。

⑥冰水浴冷却目的:冷凝或防止物质分解或挥发。

⑦趁热过滤:保持过滤温度,防止温度降低后物质析出。

⑧结晶水合物的析出采用蒸发浓缩、冷却结晶。

4.小专题训练积累经验

高考化学实验试题有回归基础、回归核心素养的特点,主要考点包括实验仪器的排列组合,实验装置的连接,气密性检 查,防倒吸,事故处理,实验方案评价,实验设计,试验结果分析等。根据专题训练内容,逐渐提升学生解决高考化学实验题的能力。

通过错题收集,帮助学生在纠错、改错过程中反思、提高。

四、复习备考建议

高考化学实验分析及备考策略

一、近年高考实验试题命题特点分析

实验题分析

01

化学实验的复习备考建议

02

目录:

一、2023年高考实验试题命题特点分析

高考命题指导思想--- “四层” (考什么?)

四层

核心价值

关键能力

学科素养

必备知识

知识获取

能力

思维认知

能力

实践操作

能力

阅读理解

信息搜索

信息整合

形象思维

抽象思维归纳思维

批判思维

辩证思维

实验设计

数据处理

动手实践

政治立场

思想观念

世界观

方法论

道德品质

综合素质

学习

掌握

知识整合

理解掌握

信息获取

实践

探索

研究探索

操作运用

语言表达

实践

探索

科学思维

人文思维

创新思维

考试主题

核心考点

核心考点模型

高考化学试题中所考查的实验探究与创新能力主要包括以下三个方面:

1.实验方案的评价与设计

2.实验过程的分析与判断

3.实验结果的处理与分析

一、2023年高考实验试题命题特点分析

主要类型 常见形式 实验方案的评价 表格型 (1)实验操作、现象正误的判断;

(2)实验目的、实验操作的判断;

(3)实验操作、现象和结论正误的判断;

(4)实验目的、实验操作、现象和结论正误的判断

装置型 (1)实验操作正误的判断;

(2)物质制备装置的判断;

(3)多种情况综合的判断

文字型 (1)实验操作过程的判断;

(2)实验方案优劣的评价

实验方案的设计 (1)实验步骤的补充; (2)实验步骤的排序; (3)实验仪器的排序; (4)实验方案的表述 1.实验方案的评价与设计

一、2023年高考实验试题命题特点分析

主要类型 包含内容

基础知识和基本技能

原因目的和条件控制

2.实验过程的分析与判断

实验安全

实验仪器

实验试剂

检验提纯等

试剂的选用

试剂的用量等控制

温度的控制

压强的控制

pH的调节控制

试剂保存-试剂瓶的选择

(1)实验仪器的识别;(2)实验仪器的使用;

(3)实验仪器的选择;(4)实验仪器的作用分析;(5)实验仪器使用的原因分析

(1)试剂的选择;(2)试剂的作用(目的)分析;(3)试剂的使用原因(理由)分析

(1)物质(或微粒)的鉴定;

(2)物质(或微粒)的鉴别

(1)物质的提纯(或除杂);

(2)物质的分离

基础知识

和

基本技能

实验安全

实验仪器

实验试剂

物质的检验

分离提纯

原因目的

和

条件控制

(1)原因(理由)的分析;(2)目的(作用)的分析;(3)实验条件的控制; (4)温度的控制;

(5)压强的控制

一、2023年高考实验试题命题特点分析

3.实验结果的处理与分析

实验结果

的

处理分析

定性分析

定量判断

主要类型

常见形式

实验现象

实验结论

定量计算

实验误差的分析判断

(1)常规实验现象的描述;

(2)实验完成现象的描述

(1)常规实验结论的判断;

(2)探究实验结论的判断

(1)根据中和滴定的计算;

(2)根据氧化还原滴定的计算;

(3)根据物质质量关系的计算

二、实验题分析

二、基础实验试题分析

1.(2023全国甲卷,9)实验室将粗盐提纯并配制的NaCl溶液。下列仪器中,本实验必须用到的有( )

①天平 ②温度计 ③坩埚 ④分液漏斗 ⑤容量瓶 ⑥烧杯⑦滴定管⑧酒精灯

A.①②④⑥ B.①④⑤⑥ C.②③⑦⑧ D.①⑤⑥⑧

√

2. (2023全国乙卷.3)下列装置可以用于相应实验的是

A. A B. B C. C D. D

A. A B. B C. C D. D

√

二、基础实验试题分析

3.(2023全国新课标卷.11),根据实验操作及现象,下列结论中正确的是( )

选项 实验操作及现象 结论

A. 常温下将铁片分别插入稀硝酸和浓硝酸中,前者产生无色气体,后者无明显现象 稀硝酸的氧化性比浓硝酸强

B. 取一定量Na2SO3样品,溶解后加入BaCl2溶液,产生白色沉淀。加入浓硝酸,仍有沉淀 此样品中含有SO

C. 将银和AgNO3溶液与铜和Na2SO4溶液组成原电池。连通后银表面有银白色金属沉积,铜电极附近溶液逐渐变蓝 Cu的金属性比Ag强

D. 向溴水中加入苯,振荡后静置,水层颜色变浅 溴与苯发生了加成反应

√

√

(2023湖南高考)3. 下列玻璃仪器在相应实验中选用不合理的是

A. 重结晶法提纯苯甲酸:①②③

B. 蒸馏法分离CH2Cl2和CCl4③⑤⑥

C. 浓硫酸催化乙醇制备乙烯:③⑤

D. 酸碱滴定法测定NaOH溶液浓度:④⑥

A. A B. B C. C D. D

√

(2023年湖南卷)7. 取一定体积的两种试剂进行反应,改变两种试剂的滴加顺序(试剂浓度均为),反应现象没有明显差别的是

√

√

二、基础实验试题分析

【考向总结】

(1)近年来,在选择题中对实验的考查,主流题型为实验的评价。根据试题的特征和考查方式的不同,也可把该考向分为两种不同的形式:一是表格型的实验评价;二是装置图型的实验评价。

(2)试题一般不设情境,四个选项各不相同,分别从不同角度进行考查。

(3)表格型的实验评价主要围绕物质的检验、性质的验证、物质组成的测定、反应原理的探究等角度,给出实验目的、实验操作、实验现象和实验结论等,判断结论的正误或其中几方面的一致性、准确性。

(4)装置型的实验评价主要围绕实验基本操作、物质的制备、物质的分离、性质的验证等角度,给出实验装置、实验试剂等,判断装置和试剂的正误。

二、基础实验试题分析

题目:有的省份有两道选择题,分别从不同角度进行考查,一道侧重于实验基础知识的考查,一道侧重于实验方案的评价。

2023年多份试卷中出现组合型选项一是体现化学实验的重要性;二是体现考查的层次性和覆盖面带组合型选项的题目,涉及的对象多,解题时可以灵活应用排除法,所以此类题目可以在有意识控制难度的前提下,增大考查覆盖面

题干:多以装置图和表格的形式呈现,表格可以使内容条理化、清晰化;装置是实验的基本要素,且装置图中隐含着大量的信息,可以围绕装置图灵活地选择考查形式和考查点。

1.无机化合物的制备实验

(2023年全国甲卷)9. 钴配合物溶于热水,在冷水中微溶,可通过如下反应制备:。

具体步骤如下:

Ⅰ.称取,用水溶解。

Ⅱ.分批加入后,将溶液温度降至以下,加入活性炭、浓氨水,搅拌下逐滴加入的双氧水。

Ⅲ.加热至反应。冷却,过滤。

Ⅳ.将滤得的固体转入含有少量盐酸的沸水中,趁热过滤。

Ⅴ.滤液转入烧杯,加入浓盐酸,冷却、过滤、干燥,得到橙黄色晶体。

回答下列问题:

三、化学综合实验

(1)步骤Ⅰ中使用的部分仪器如下。

仪器a的名称是__________。加快NH4Cl溶解的操作有_________________。

(2)步骤Ⅱ中,将温度降至10℃以下以避免___________________、___________;

可选用____________降低溶液温度。

(3)指出下列过滤操作中不规范之处:_____________________________。

(4)步骤Ⅳ中,趁热过滤,除掉的不溶物主要为_______。

(5)步骤Ⅴ中加入浓盐酸的目的是_______。

锥形瓶

升温,搅拌等

浓氨水分解和挥发

双氧水分解

冰水浴

玻璃棒没有紧靠三层滤纸处,

漏斗尖嘴没有紧靠在“烧杯内壁

活性炭

利用同离子效应,促进钴配合物[Co(NH3)6]Cl3尽可能完全析出,提高产率

考查了仪器的识别、溶解操作、过滤操作规范、实验条件控制、实验操作目的分析、同离子效应分析

三、化学综合实验

2.有机化合物的制备实验

例2:(2023新课标卷)实验室由安息香制备二苯乙二酮的反应式如下:

相关信息列表如下:

物质 性状 熔点/℃ 沸点/℃ 溶解性

安息香 白色固体 133 344 难溶于冷水溶于热水、乙醇、乙酸

二苯乙二酮 淡黄色固体 95 347 不溶于水溶于乙醇、苯、乙酸

冰乙酸 无色液体 17 118 与水、乙醇互溶

三、化学综合实验

装置示意图如下图所示,实验步骤为:

①在圆底烧瓶中加入10mL冰乙酸、5mL水及9.0g FeCl3·H2O,边搅拌边加热,至固体全部溶解。

②停止加热,待沸腾平息后加入2.0g安息香,加热回流45~60min。

③加入50mL水,煮沸后冷却,有黄色固体析出。

④过滤,并用冷水洗涤固体3次,得到粗品。

⑤粗品用75%的乙醇重结晶,干燥后得淡黄色结晶1.6g。

(1)仪器A中应加入_______________(填“水”或“油”)作为热传导介质。

(2)仪器B的名称是_____________;冷却水应从________(填“a”或“b”)口通入。

(3)实验步骤②中,安息香必须待沸腾平息后方可加入,其主要目的是_________________________________________________。

油

球形冷凝管

a

防暴沸

三、化学综合实验

(4)在本实验中,FeCl3为氧化剂且过量,其还原产物为__________________;某同学尝试改进本实验:采用催化量的FeCl3并通入空气制备二苯乙二酮。该方案是否可行__________?简述判断理由_________________________________________________________________。

(5)本实验步骤①~③在乙酸体系中进行,乙酸除作溶剂外,另一主要作用是______________________________________________。

(6)若粗品中混有少量未氧化的安息香,可用少量________________洗涤的方法除去(填标号)。若要得到更高纯度的产品,可用重结晶的方法进一步提纯。

a.热水 b.乙酸 c.冷水 d.乙醇

(7)本实验的产率最接近于_______(填标号)。

a.85% b.80% c.75% d.70%

FeCl2

可行

空气可以将还原产物FeCl2又氧化为FeCl3,FeCl3可循环参与反应

抑制氯化铁水解

a

b

考查了加热的方式、仪器的识别、冷凝管的使用、实验条件的控制、实验的优化、物质分离提纯、产率计算

几个数据:

乙醇沸点、乙酸沸点、酒精灯外焰温度。。。。。。

三、化学综合实验

3.定量分析实验

(2023全国乙卷.8)元素分析是有机化合物的表征手段之一。按下图实验装置(部分装置略)对有机化合物进行C、H元素分析。

回答下列问题:

(1)将装有样品的Pt坩埚和CuO放入石英管中,先_______________________,而后将已称重的U型管c、d与石英管连接,检查_______________________。依次点燃煤气灯_________________________,进行实验。

(2)O2的作用有___________________________________________________。CuO的作用是_______________________________(举1例,用化学方程式表示)。

通入一定的O2

装置气密性

b、a

为实验提供氧化剂、提供气流保证反应产物完全进入到U型管中

CO+CuO

Cu+CO2

三、化学综合实验

(3)c和d中的试剂分别是_____________________、___________________(填标号)。c和d中的试剂不可调换,理由是____________________________________________。

A.CaCl2 B.NaCl C.碱石灰(CaO+NaOH) D.Na2SO3

(4)Pt坩埚中样品CxHyOz反应完全后,应进行操作:___________________________。取下c和d管称重。

(5)若样品CxHyOz为0.0236g,实验结束后,c管增重0.0108g,d管增重0.0352g。质谱测得该有机物的相对分子量为118,其分子式为_______________________________。

A

C

碱石灰可以同时吸收水蒸气和二氧化碳

继续吹入一定量的O2,冷却装置

C4H6O4

考查了装置气密性的检查、燃烧分析原理、试剂作用及理由叙述、实验操作、数据处理

(1)操作(a)中,反应的离子方程式是 2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑ ;

(2)操作(d)中,判断雷尼被水洗净的方法是:取最后一次洗涤液于试管中,滴加几滴酚酞,如果溶液不变粉红色,则证明洗涤干净,否则没有洗涤干净 ;

(3)操作(e)中,下列溶剂中最有利于步骤2中氢化反应的是__C______;

A. 丙酮 B. 四氯化碳 C. 乙醇 D. 正己烷

(4)向集气管中充入时,三通阀的孔路位置如下图所示:发生氢化反应时,集气管向装置Ⅱ供气,此时孔路位置需调节为_____B______;

(5)仪器M的名称是:恒压滴液漏斗 ;

(6)反应前应向装置Ⅱ中通入

一段时间,目的是排除装置中的空气;

(7)如果将三颈瓶N中的导气管口插入液面以下,可能导致的后果是:管道中气流不稳,不利于监测反应过程;

(8)判断氢化反应完全的现象是:集气管中液面不再改变

分液漏斗

HCl

干馏l

CO2 +C =2CO

有白色沉淀生成

CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag+(NH4)2CO3+2NH3

偏大

1-n-m

(1-n)(1-m)

×100%

三、化学综合实验

命题规律

(1)仪器类:仪器的名称、仪器的选择、仪器的使用、仪器的作用等;

(2)操作类:操作名称、操作步骤、操作要求、操作目的或理由的分析等;

(3)试剂类:试剂的名称、试剂的作用、选择试剂的目的等;

(4)评价类:优缺点、改进方案、设计方案、误差分析等;

(5)计算类:物质组成、物质含量和纯度的计算等

高频考点

三、化学综合实验

常考内容

仪器:是什么→选什么→为什么→怎么用→怎么连

试剂:是什么→为什么

实验现象的描述:实验安全和实验条件

实验步骤的补充和实验方案的表述

实验方案的评价

定量计算

探究的结论往往与我们所学规律是相反的

考向趋势

各考向基本稳定:试题一般不会出现大的变化

有可能会涉及图像的绘制

三、复习备考建议

01

学会,写对!

(二)2023年高考化学备考策略

“最有价值的

知识是关于方

法的知识”

---达尔文

达尔文(1809-1882)

促使学生掌握必备知识,关键能力以适应高考改革。

1.回归教材,建立实验认知模型

2.分析问题思维建模

3.注意提取信息,规范答题

4.小专题训练积累经验

四、复习备考建议

1.复习化学实验知识

高考化学实验命题具有基础性的特征,如对实验仪器识别、使用、实验基本技能的考察等。

在复习备考环节,应做好化学基础知识的总结与复习教学,若涉及到实验、应使学生从原理、仪器及仪器的搭建、实验条件、试剂用量、是否有杂质及除杂试剂及顺序、产品提纯、环境污染理解等角度去分析

(1)复习基础的实验知识。高中化学基础实验知识包括化学实验仪器的名称、应用方法及注意事项,化学实验中物质检验、分离、提纯和溶液配制等基础知识。

(2)复习教科书内化学实验。高考化学实验试题情境真实,形式多样,看似题目结构、内容十分新颖,但其考查的题材仍然以高中化学教科书中实验内容为主。

(3)考察基本复习情况。

完成复习教学后,通过组织围绕阶段性复习内容考评,以考查学生掌握情况。

四、复习备考建议

1.化学实验认知模型

分析论证

实验前

实验中

实验后

反应原理

实验方案

写反应式

条件控制

杂质判断

方案设计

方案完善

仪器名称

仪器选择

装置连接

作用判断

试剂用量

试剂用途

操作方法

操作目的

除杂

分离提纯

现象描述

现象解释

数据计算

误差分析

表达结论

评价改进

实验装置

试剂选用

措施操作

实验现象

数据处理

准备与选择

操作与记录

分析处理

2.分析问题思维建模

通入气体作用

反应前通入某气体

赶尽装置中的空气,防止O2、H2O等干扰实验(如:O2氧化某物 质、H2O使某物质水解)

反应前通入某气体

反应前通入某气体

稀释某种气体(纯ClO2易分解爆炸)或防止物质被氧化(如:生产白磷过程中在高纯N2保护下进行)。

将产生的某气体全部赶入至后续某个装置,保证产生的气体被后

续某个装置的溶液完全吸收——定量实验。

控制条件

前后都加气体净化/干燥装置

增加防氧化装置

控制温度装置

调控洗涤剂(醇洗)

装置原理

题目信息

苯

决定

易水解

有杂质

易氧化

易分解

易挥发

反应能量变化

溶解性

决定

决定

决定

装置作用

装置缺陷

在XX装置之间,

添加一个装有XX试剂的XX装置(干燥管,洗气瓶等)

解决方案

切入点:产品纯度,安全,产率

1. ,有副反应

2. ,污染环境

5. ,氧化产品等

3. ,安全

4. ,产品发生反应

未除杂或干燥

未吸收尾气

未防倒吸或未防止爆炸

未防空气中的水蒸汽等进入装置

未屏蔽氧气

装置缺陷

3.注意提取信息,规范答题

不注重关键信息的提取,同类型题目的答题技巧存在差异,复习备考过程中,教师应针对高考化学选择题、综合实验题的特征总结具体答题方法,从而提高学生的答题效率与答题准确率。

四、复习备考建议

(1) 温度: 冷、常温、加热(点燃)、高温

(2)浓度、压强、催化剂

(3)状态 (4)溶剂 (5)电压

(6)用量(顺序)

(7)溶液酸碱性 (8)时间

“物质变化是有条件的”

1.调节pH::调节pH值

①调节溶液的酸碱性抑制某些离子水解或使某些金属离子以氢氧化物的形式沉淀(调节pH所用试剂为主要元素对应的氧化物、碳酸盐、碱)

②改变元素的物质存在形式。如,2·CrO42-+2H+ =Cr2O72-+H2O转化。

③“酸作用”还可除去氧化物(膜);“碱作用”还可除去油污,除去铝片氧化膜,溶解铝、二氧化硅等;

④为某些特定的氧化还原反应提供所需的酸性条件(或碱性条件)。

定性与定量---学生最易错

描述“量”常见的术语

数字表述:1ml、2滴、3g、0.1mol/L、

10%、20s、60℃;熔沸点、密度等

文字表述:少量、适量、过量、大量

一定量、持续;完全、部分或局部;

变深或变浅、褪色、变无色、消失等

温度

1.使物质发生变化(物理变化)物质的状态改变和溶解度(固体溶解度,一般来说,温度升高固体的溶解度增大;气体溶解度随温度升高而减小,煮沸溶液氧气等溶解度减小);引发化学反应:燃烧,裂化、裂解,过氧化氢、浓硝酸、草酸等受热会分解。。。。。。

2.控制产物的种类

3.升温,加快反应速率(单独反应,复杂体系中的多反应)

4.对催化剂活性的影响

5.引发新的副反应影响产物的收率

6.化学平衡(单平衡、多平衡体系)

7.平衡之前的转化率,平衡转化率

……

2.实验中温度的控制

①加热目的:加快化学反应速率或使化学平衡向某方向移动。

②降温目的:防止物质分解、挥发或使化学平衡向某方向移动。

③控制温度在一定范围的目:要从两个方面回答,若温度过低,反应速率或溶解速率较慢;若温度过高,某些物质会分解或挥发或催化剂失活。

④温度不高于××的原因:适当加快反应速率, 但温度过高会造成(如浓硝酸)挥发//(如NH4HCO3)分解// (如Na2SO3)氧化或促进(如AlCl3)水解等,影响产品的生成。

⑤选择水浴加热的条件:温度不超过100℃,优点是受热均匀,温度可控。

⑥冰水浴冷却目的:冷凝或防止物质分解或挥发。

⑦趁热过滤:保持过滤温度,防止温度降低后物质析出。

⑧结晶水合物的析出采用蒸发浓缩、冷却结晶。

4.小专题训练积累经验

高考化学实验试题有回归基础、回归核心素养的特点,主要考点包括实验仪器的排列组合,实验装置的连接,气密性检 查,防倒吸,事故处理,实验方案评价,实验设计,试验结果分析等。根据专题训练内容,逐渐提升学生解决高考化学实验题的能力。

通过错题收集,帮助学生在纠错、改错过程中反思、提高。

四、复习备考建议

同课章节目录