【备考2024】生物学高考一轮复习学案:第31讲 神经冲动的产生和传导及神经系统的分级调节(含解析)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】生物学高考一轮复习学案:第31讲 神经冲动的产生和传导及神经系统的分级调节(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 20:19:16 | ||

图片预览

文档简介

生物学高考总复习教案

第31讲 神经冲动的产生和传导及神经系统的分级调节

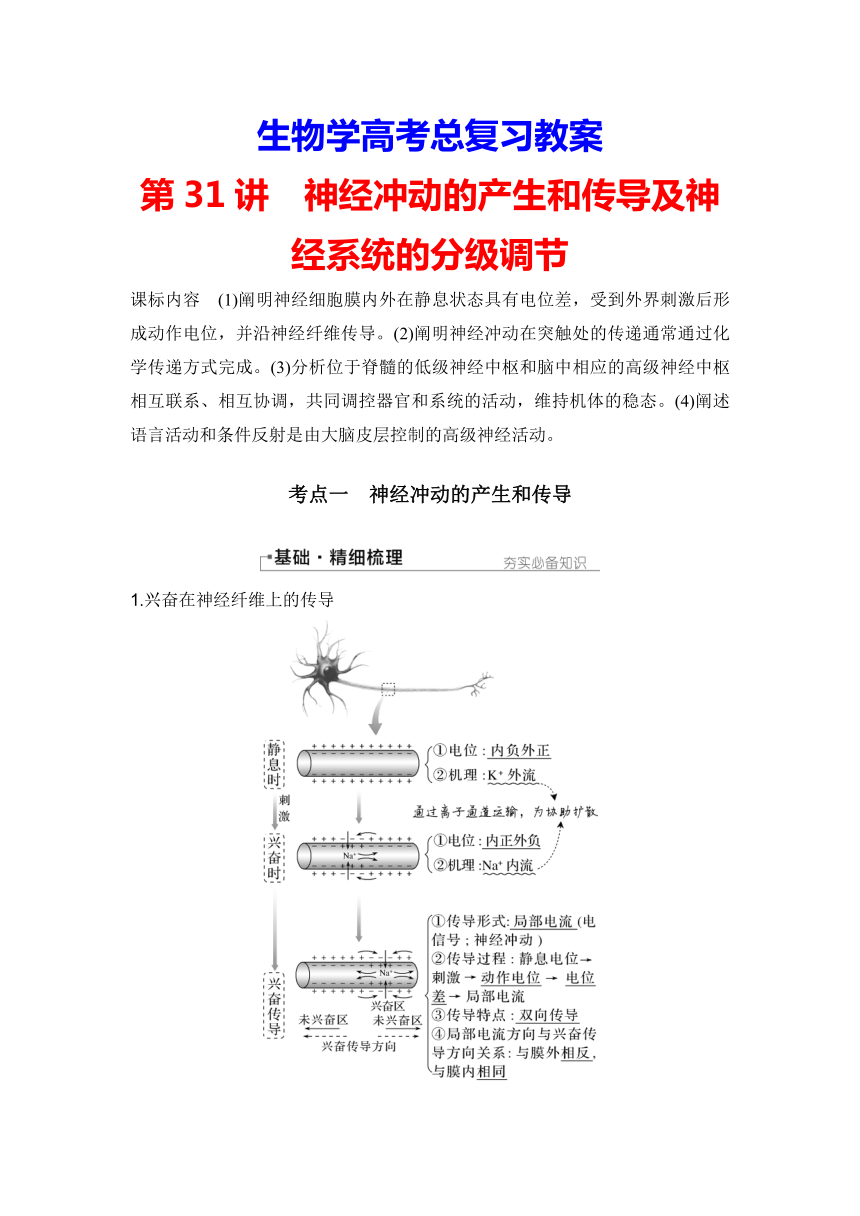

课标内容 (1)阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。(2)阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。(3)分析位于脊髓的低级神经中枢和脑中相应的高级神经中枢相互联系、相互协调,共同调控器官和系统的活动,维持机体的稳态。(4)阐述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动。

考点一 神经冲动的产生和传导

1.兴奋在神经纤维上的传导

2.兴奋在神经元之间的传递

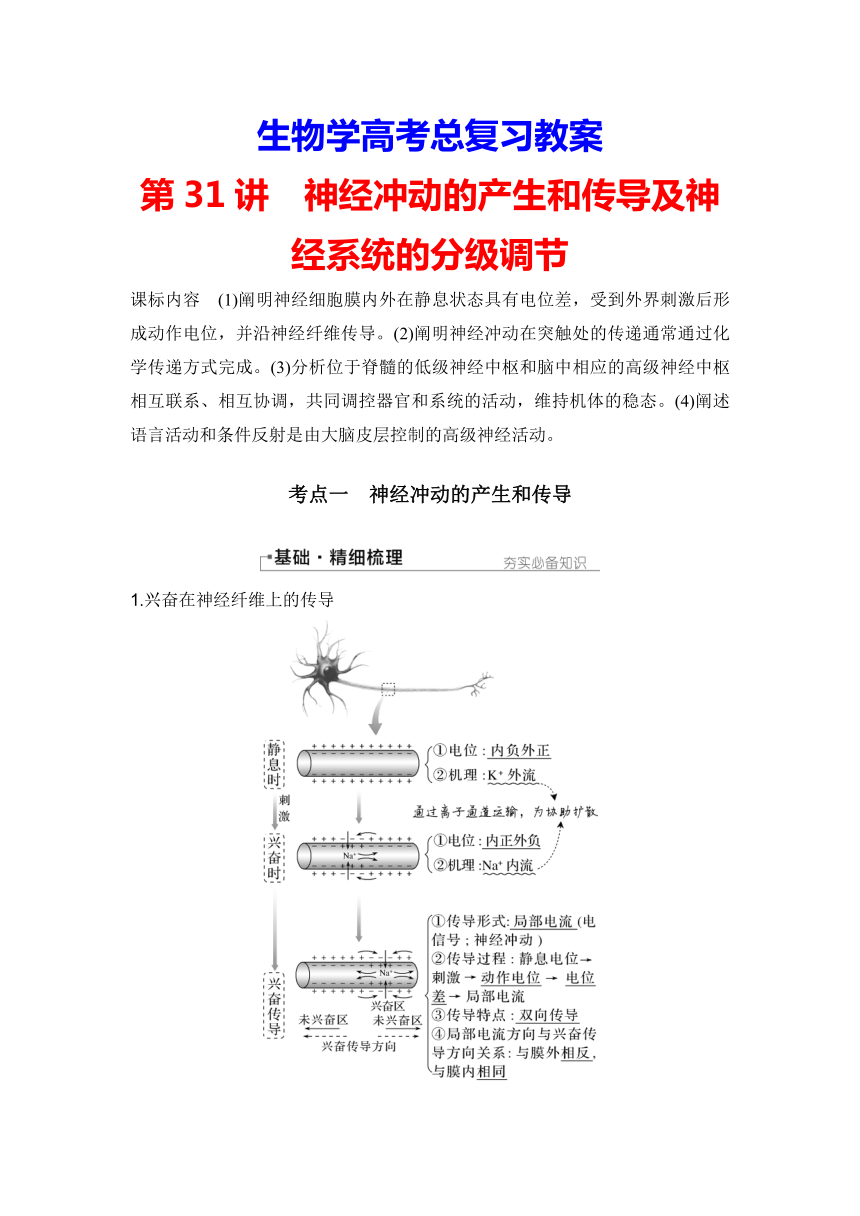

(1)突触的结构和类型

突触小体≠突触

①组成不同:突触小体是一个神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。②信号转换不同:在突触小体上的信号转化为电信号→化学信号。在突触中完成的信号转化为电信号→化学信号→电信号。

(2)兴奋的传递过程

①过程

神经递质

②信号变化:电信号―→化学信号―→电信号。

(3)传递特点

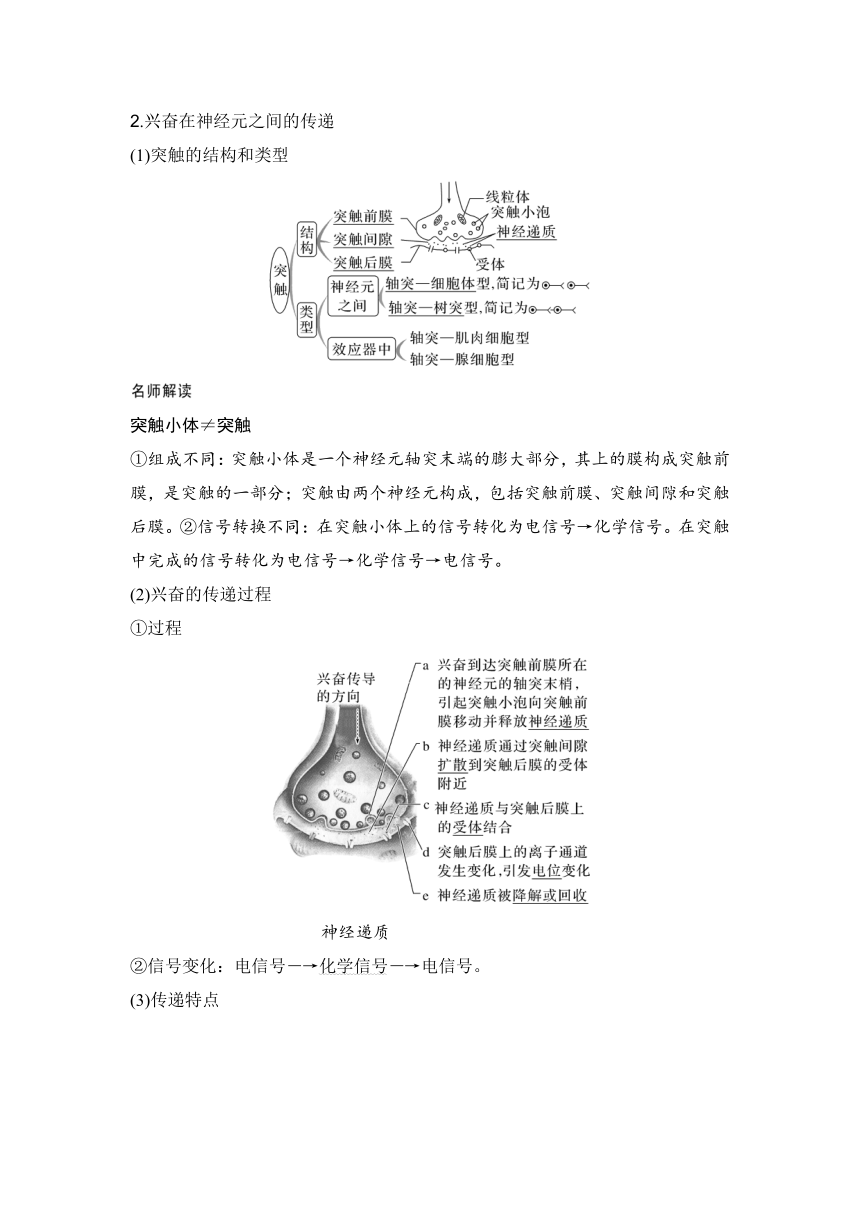

(4)神经递质与受体

3.兴奋剂、毒品

【考点速览·诊断】

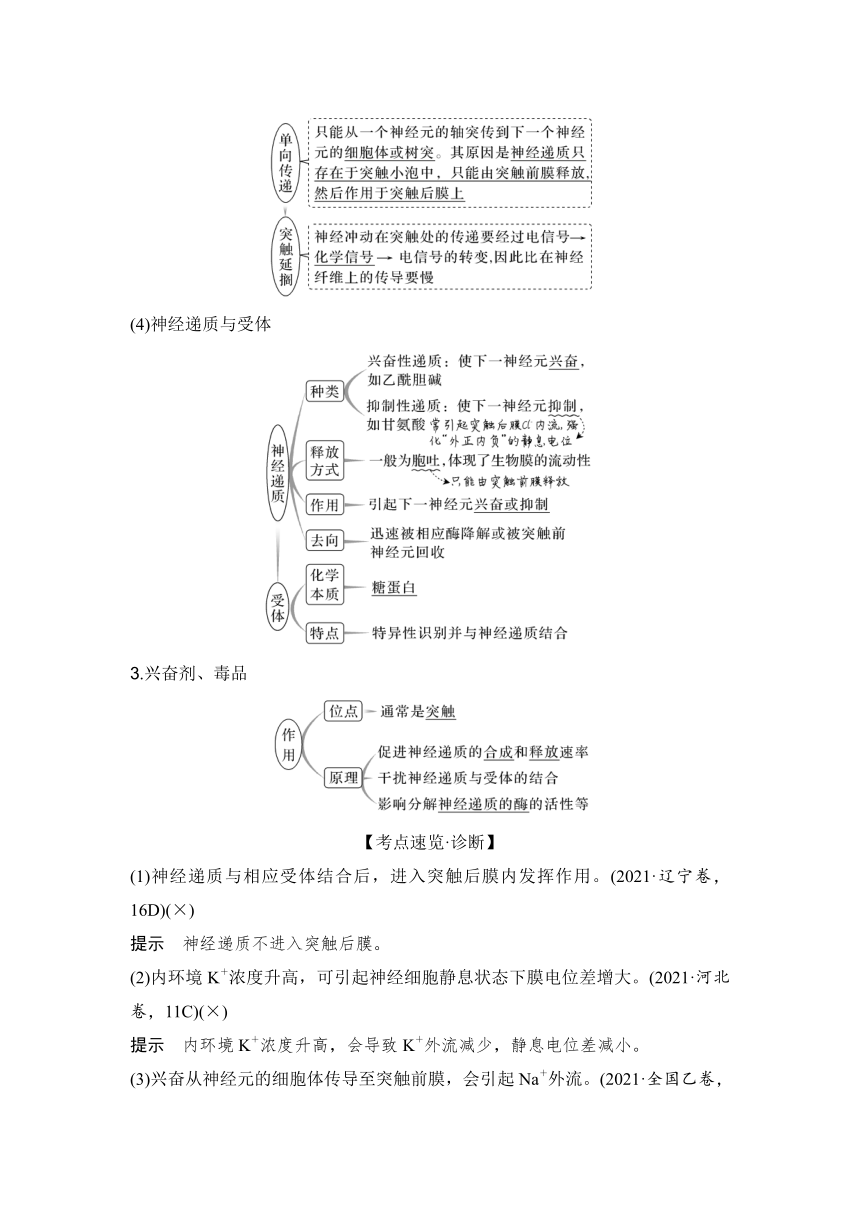

(1)神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。(2021·辽宁卷,16D)(×)

提示 神经递质不进入突触后膜。

(2)内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。(2021·河北卷,11C)(×)

提示 内环境K+浓度升高,会导致K+外流减少,静息电位差减小。

(3)兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流。(2021·全国乙卷,4A)(×)

提示 会引起Na+内流。

(4)听觉的产生过程不属于反射。(2020·山东卷,7D)(√)

(5)突触后膜上有能与神经递质特异性结合的受体。(2019·海南卷,15C)(√)

(6)兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导的。(2019·全国卷Ⅰ,4A)(√)

(7)神经细胞受到刺激时产生的Na+内流属于被动运输。(2018·全国卷Ⅱ,2C)(√)

【情境推理·探究】

1.当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续作用引起Na+过度内流,可能导致突触后神经元涨破。若某药物通过作用于突触来缓解病症,其作用机理之一可能是_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________。

提示 抑制突触前膜释放谷氨酸(抑制谷氨酸与突触后膜受体的结合、抑制突触后膜Na+内流、促进突触前膜回收谷氨酸)

2.芬太尼是一种被严格管控的强效麻醉性镇痛药。研究发现:芬太尼缓解疼痛的机理是其与受体结合后,会抑制Ca2+内流,促进K+外流,从而阻止痛觉冲动的传递。请设计实验证明神经元内Ca2+浓度降低能降低突触前膜神经递质的释放,写出实验思路,并预期实验结果。(实验仪器及药品:刺激器、神经递质检测仪、Ca2+通道阻滞剂)

提示 实验思路:用刺激器对突触前神经纤维施加一适宜的电刺激,用神经递质检测仪检测突触间隙神经递质的释放量为X;然后向突触小体施加适量的Ca2+通道阻滞剂,再用刺激器对突触前神经纤维施加同等强度的电刺激,再用神经递质检测仪检测突触间隙神经递质的释放量为Y。预期实验结果:突触间隙神经递质的释放量为X>Y。

【重点难点·透析】

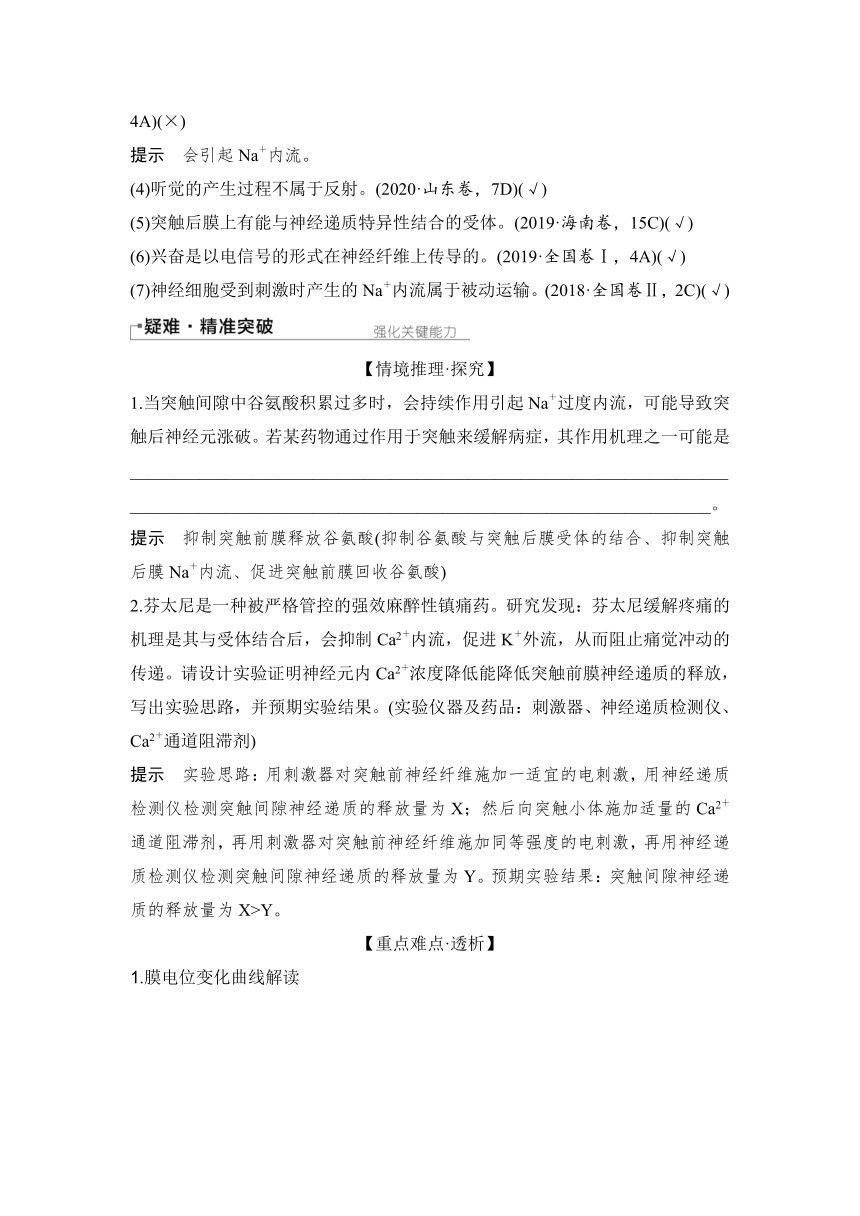

1.膜电位变化曲线解读

2.抑制性突触后电位的产生机制

(1)电位变化示意图

(2)产生机制

(3)结果

强化“外正内负”的静息电位

使膜内外的电位差变得更大,突触后膜更难以兴奋。

考向1 结合兴奋的产生及在神经纤维上的传导,考查科学思维

1.(2021·湖北卷,17)正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150(mmol·L-1),细胞外液约为4(mmol·L-1)。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是( )

A.当K+浓度为4(mmol·L-1)时,K+外流增加,细胞难以兴奋

B.当K+浓度为150(mmol·L-1)时,K+外流增加,细胞容易兴奋

C.K+浓度增加到一定值[<150(mmol·L-1)],K+外流增加,导致细胞兴奋

D.K+浓度增加到一定值[<150(mmol·L-1)],K+外流减少,导致细胞兴奋

答案 D

解析 由题意可知,神经细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值有关,K+浓度差越大,静息电位绝对值越大。当K+浓度为4(mmol·L-1)时,细胞维持原有静息状态,A错误;当K+浓度为150(mmol·L-1)时,细胞内外K+浓度相等,K+外流不会增加,B错误;K+浓度增加到一定值[<150(mmol·L-1)]时,膜内外K+浓度差减小,K+外流减少,细胞膜静息电位绝对值降低,当细胞膜电位绝对值降低到一定值时,细胞兴奋,C错误、D正确。

2.(2021·湖南卷,11)研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是( )

A.TEA处理后,只有内向电流存在

B.外向电流由Na+通道所介导

C.TTX处理后,外向电流消失

D.内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度高于膜外

答案 A

解析 由题图可知,TEA处理后,只有内向电流存在,A正确;由题图可知,TEA处理后,阻断了K+通道,外向电流消失,说明外向电流由K+通道所介导,B错误;由题图可知,TTX处理后,内向电流消失,C错误;内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度依然低于膜外,D错误。

3.(2020·山东卷,7)听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋。兴奋通过听毛细胞底部传递到听觉神经细胞,最终到达大脑皮层产生听觉。下列说法错误的是( )

A.静息状态时纤毛膜外的K+浓度低于膜内

B.纤毛膜上的K+内流过程不消耗ATP

C.兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导

D.听觉的产生过程不属于反射

答案 A

解析 根据题意可知,听毛细胞受到刺激后使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋,因此推知静息状态时纤毛膜外的K+浓度高于膜内,A错误;纤毛膜上的K+内流方式为协助扩散,协助扩散不消耗细胞代谢产生的ATP,B正确;兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导,C正确;听觉的产生过程没有经过完整的反射弧,因此不属于反射,D正确。

跳出题海

1.兴奋的传导与传递方向

(1)在神经纤维上(离体条件下)

神经纤维上的某一点受到刺激后产生兴奋,兴奋在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导。

(2)正常反射活动中

正常反射活动中,只能是感受器接受刺激,兴奋沿着反射弧传导,所以正常机体内兴奋在神经纤维上的传导是单向的。

(3)在突触处

兴奋单向传递,由上一个神经元的轴突传递到下一个神经元。

2.细胞外液Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系

考向2 围绕兴奋在神经元之间的传递,考查科学思维

4.(2022·广东卷,15)研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如图)。据图分析,下列叙述错误的是( )

A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变

B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息

C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜

D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放

答案 B

解析 多巴胺是乙释放的神经递质,与丙膜上的受体结合后会使其发生电位变化,A正确;分析题图可知,多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲和乙之间传递信息,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又是释放多巴胺的突触前膜,C正确;多巴胺的释放受乙酰胆碱的调控,故乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放,D正确。

5.(2022·全国乙卷,3)运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是( )

A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量

答案 B

解析 通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中,会加剧肌肉痉挛,不能达到治疗目的,A错误;通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,可以中断信号由突触间隙传至突触后膜的过程,能够阻止肌肉组织持续兴奋,从而达到治疗目的,B正确;通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性,会使得突触间隙中的神经递质不被降解,从而持续作用于肌肉组织,不能达到治疗目的,C错误;通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量,有利于突触后膜上的受体与神经递质结合,使肌肉组织持续兴奋,不能达到治疗目的,D错误。

跳出题海 兴奋传递过程中出现异常的情况分析

考点二 神经系统的分级调节及人脑的高级功能

1.神经系统对躯体运动的分级调节

(1)躯体运动中枢:位于大脑皮层的中央前回,又叫第一运动区。

(2)第一运动区与躯体运动的关系

①躯体各部分的运动机能在大脑皮层第一运动区都有代表区。

②皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的,但头面部代表区的位置与头面部的关系是正立的。

①皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,与躯体运动的精细程度有关,运动越精细且复杂的器官,其皮层代表区的面积越大。如体积大的躯干,在皮层代表区的面积很小。

②对躯体运动的调节支配具有交叉支配的特征(头面部多为双侧性支配),一侧皮层代表区主要支配对侧躯体的肌肉,如刺激右侧大脑皮层的第一运动区,可见其左侧肢体运动。

(3)躯体运动的分级调节

2.神经系统对内脏活动的分级调节

(1)排尿反射的分级调节

①低级中枢的调控:脊髓对膀胱扩大和缩小的控制由自主神经系统支配,副交感神经兴奋,会使膀胱缩小;交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小。

②高级中枢的调控:人能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控。

(2)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这使得自主神经系统并不完全自主。

3.人脑的高级功能

(1)感知外部世界,产生感觉。

(2)控制机体的反射活动。

(3)具有语言、学习、记忆等方面的高级功能。

①人类大脑皮层的言语区

人类大脑皮层(左半球侧面)的言语区

提醒 注意与躯体感觉中枢和躯体运动中枢的区分。

②学习和记忆

【考点速览·诊断】

(1)边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系。(2022·湖南卷,4B)(√)

(2)大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话。(2021·河北卷,11A)(√)

(3)失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成。(2021·江苏卷,6D)(×)

提示 一些简单的反射活动,如膝跳反射不需要脑的调控。

(4)惊吓刺激可以作用于视觉、听觉或触觉感受器。(2019·全国卷Ⅰ,4B)(√)

(5)神经系统可直接调节、也可通过内分泌活动间接调节心脏活动。(2019·全国卷Ⅰ,4C)(√)

【情境推理·探究】

1.在语言活动时需有意地调整、改变呼吸才能发出不同的声音,这体现了___________________________________________________________________。

提示 低级神经中枢受脑中相应高级神经中枢的调控

2.5 羟色胺再摄取抑制剂是治疗抑郁症的首选药物。这类药物抗抑郁的机理可能是_________________________________________________________________。

提示 抑制了突触前膜上的转运载体的活性,使突触间隙中5 羟色胺的浓度增加,提高机体的兴奋程度

3.吸毒会打破生理上的均衡状态,导致体内部分化学物质失衡。研究发现,机体能通过减少受体蛋白数量来缓解毒品刺激,导致突触后膜对神经递质的敏感性降低,由此给我们的启示是什么?

提示 吸毒成瘾者必须长期坚持强制戒毒,使受体蛋白的数量恢复到正常水平,毒瘾才能真正解除。

考向1 结合神经系统的分级调节,考查科学思维

1.(2023·山东泰安模拟)如图为排尿反射神经调节示意图,排尿反射弧不同部分受损引起排尿异常。下列叙述正确的是( )

A.大脑皮层受损,排尿反射消失

B.脊椎胸椎段损毁,排尿反射不受意识控制

C.刺激膀胱传入神经,就引起排尿反射

D.膀胱壁的压力感受器受损,膀胱不能储存尿液,发生随时漏尿现象

答案 B

解析 排尿反射的神经中枢是脊髓,大脑皮层受损,仍然有排尿反射,A错误;反射必须依赖于完整的反射弧,只刺激膀胱的传入神经,没有经过完整的反射弧,不能叫作排尿反射,C错误;膀胱壁的压力感受器受损,膀胱能储存尿液,但不发生排尿反射,发生随时漏尿现象,D错误。

2.(2023·哈尔滨三中调研)下列有关神经系统分级调控的叙述,错误的是( )

A.中枢神经系统的不同部位存在着控制同一生理活动的中枢

B.躯体的运动只受大脑皮层中躯体运动中枢的调控

C.脑中的高级中枢能发出指令对低级中枢进行调控

D.机体运动能有条不紊与精准地进行,与躯体运动的分级调节有关

答案 B

解析 中枢神经系统的不同部位存在着控制同一生理活动的中枢,如排尿反射的低级中枢在脊髓,但大脑皮层中也有控制排尿反射的高级中枢,A正确;躯体的运动受大脑皮层以及脑干、小脑、脊髓等的共同调控,B错误;一般来说,脊髓中的低级中枢受到脑中相应高级中枢的调控,通过调控使机体的运动变得更加有条不紊与精准,C、D正确。

考向2 结合人脑的高级功能,考查生命观念

3.(2023·山东菏泽调研)下列关于人脑的高级功能的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层言语区的H区损伤,导致人不能听懂别人讲话

B.“植物人”脑干、脊髓的中枢仍然能发挥调控作用

C.聋哑人表演“千手观音”时,大脑皮层视觉中枢、躯体运动中枢等参与调节

D.若只有S区受损,患者看不懂文字,但能听懂别人说话

答案 D

解析 大脑皮层言语区的H区损伤,导致人不能听懂别人讲话,A正确;“植物人”脑干、脊髓的中枢仍然能发挥调控作用,B正确;聋哑人表演“千手观音”时,大脑皮层视觉中枢、躯体运动中枢等参与调节,C正确;若只有S区受损,患者能听懂别人讲话和看懂文字,但不会讲话,不能用词语表达思想,D错误。

4.(2023·湖南长郡中学调研)阿尔茨海默病病理显示患者的大脑细胞受损,形状像海马的脑区会出现神经炎性斑块,且会出现突触丢失、神经递质减少等异常现象。下列有关分析正确的是( )

A.如果形状像海马的脑区受损,则主要会影响长时记忆

B.如果新突触不能正常建立,则主要会影响短时记忆

C.如果言语区的W区受损,则患者会出现阅读文字障碍

D.如果大脑某一区域受损,则患者可能会出现大小便失禁

答案 D

解析 如果形状像海马的脑区受损,则主要会影响短时记忆,A错误;如果新突触不能正常建立,则主要会影响长时记忆,B错误;如果言语区的W区受损 ,则患者会出现书写障碍,C错误;成年人可以有意识地控制排尿,排尿反射受高级中枢控制,如果大脑某一区域受损,则患者可能会出现大小便失禁,D正确。重温真题 经典再现

1.(2021·全国乙卷,4)在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述错误的是( )

A.兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流

B.突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱

C.乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜

D.乙酰胆碱与突触后膜受体结合,引起突触后膜电位变化

答案 A

解析 兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜的过程中,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,A错误;突触前膜内的突触小泡受到刺激,会释放一种化学物质——神经递质,乙酰胆碱就是一种神经递质,被释放的神经递质经扩散通过细胞间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,B、C、D正确。

2.(2021·海南卷,9)去甲肾上腺素(NE)是一种神经递质,发挥作用后会被突触前膜重摄取或被酶降解。临床上可用特定药物抑制NE的重摄取,以增加突触间隙的NE浓度来缓解抑郁症状。下列有关叙述正确的是( )

A.NE与突触后膜上的受体结合可引发动作电位

B.NE在神经元之间以电信号形式传递信息

C.该药物通过与NE竞争突触后膜上的受体而发挥作用

D.NE能被突触前膜重摄取,表明兴奋在神经元之间可双向传递

答案 A

解析 据题干信息可知,增加突触间隙的NE浓度可以缓解抑郁症状,故推测NE为兴奋性神经递质,与突触后膜的受体结合后可引发动作电位,A正确;NE是一种神经递质,神经递质在神经元之间以化学信号的形式传递信息,B错误;结合题意可知,该药物的作用主要是抑制NE的重摄取,而重摄取的部位是突触前膜,C错误;由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间的传递是单向的,D错误。

3.(2021·江苏卷,6)在脊髓中央灰质区,神经元a、b、c通过两个突触传递信息;如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.a兴奋则会引起b、c兴奋

B.b兴奋使c内Na+快速外流产生动作电位

C.a和b释放的递质均可改变突触后膜的离子通透性

D.失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成

答案 C

解析 a兴奋可能会使突触前膜释放兴奋性或者抑制性的神经递质,则会引起b、c兴奋或者抑制,A错误;产生动作电位的原因是Na+内流,B错误;神经元b释放的神经递质作用于神经元c,神经元a释放的神经递质作用于神经元b,改变突触后膜的离子通透性,即a和b释放的递质均可改变突触后膜的离子通透性,C正确;一些简单的反射活动,例如:膝跳反射,不需要大脑皮层的参与,所以失去脑的调控作用,脊髓反射活动依然能完成,D错误。

4.(2022·山东卷,9)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是( )

A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多

B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈

C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收

D.NEβ受体复合物可改变突触后膜的离子通透性

答案 B

解析 药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;由图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,一般情况下会抑制突触小泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;由图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。

5.(2021·河北卷,11)关于神经细胞的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话

B.主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电位的基础

C.内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大

D.谷氨酸和一氧化氮可作为神经递质参与神经细胞的信息传递

答案 C

解析 大脑皮层言语区的H区发生障碍,患者不能听懂话,A正确;细胞通过主动运输维持内外离子浓度差,静息电位是由于细胞内外存在一定的K+浓度差导致的,B正确;静息电位主要是K+大量外流造成的,若内环境K+浓度高,会导致K+在单位时间内外流减少,则会引起神经细胞静息状态下膜电位差减小,C错误;神经递质参与神经细胞间的信息传递,神经递质的种类很多,如谷氨酸和一氧化氮,D正确。

6.(2021·辽宁卷,16,改编)短时记忆与脑内海马区神经元的环状联系有关,如图表示相关结构。信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长。下列有关此过程的叙述正确的是( )

A.兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→①

B.M处的膜电位为外负内正时,膜外的Na+浓度高于膜内

C.N处突触前膜释放抑制性神经递质

D.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用

答案 B

解析 兴奋在神经元之间的传递方向为轴突到树突或轴突到细胞体,则图中兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→②,A错误;M处无论处于静息状态还是兴奋状态,都是膜外的Na+浓度高于膜内,B正确;信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长,则N处突触前膜释放兴奋性神经递质,C错误;神经递质与突触后膜上相应受体结合后发挥作用,不进入突触后膜内,D错误。

限时强化练

(时间:30分钟)

【对点强化】

考点一 神经冲动的产生和传导

1.(2023·山东潍坊联考)如图所示,当神经冲动在生物体内的轴突上传导时,下列叙述错误的是( )

A.图示神经冲动的传导方向是从左向右或从右向左

B.组织液中Na+浓度变化不影响动作电位的传导速度

C.兴奋在轴突上以局部电流的方式传导

D.神经冲动可以由甲到丙或者由乙到丙

答案 D

解析 由于图中只有乙区域是动作电位,因而在轴突上,神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左,A正确;组织液中Na+浓度变化不影响动作电位的传导速度,动作电位的传导速度与神经元的粗细和神经元有没有髓鞘包裹有关,B正确;兴奋在轴突上以局部电流即电信号的形式传导,C正确;神经冲动可以由乙到丙,不能由甲到丙,D错误。

2.(2023·安徽黄山八校联考)如图中实线是神经纤维膜电位变化正常曲线,虚线是经某种方式处理后,神经纤维膜电位变化异常曲线。则该处理方式是( )

A.降低培养液中Na+含量

B.降低培养液中K+含量

C.药物处理阻断Na+通道

D.药物处理阻断K+通道

答案 B

解析 虚线表示形成动作电位后恢复静息电位时速度加快,且静息电位绝对值增大。静息电位是K+外流造成的,说明处理方式是降低培养液中K+含量。

3.(2023·华师一附中调研)吸食N2O会使身体机能出现多方面紊乱,N2O被称为“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,其麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关。下列有关说法错误的是( )

A.一个神经元的轴突末梢可能与多个神经元形成联系

B.突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量

C.吸食“笑气”或毒品后,人会产生愉悦、快乐的感觉属于条件反射

D.N2O能引起麻醉可能是其影响了某些突触后膜上Na+的内流

答案 C

解析 吸食“笑气”或毒品后,人产生愉悦、快乐的感觉未经历完整反射弧,不属于反射,C错误。

4.(2023·河南顶级名校联考)耳蜗中的毛细胞能感知声音,其基底部浸浴在外淋巴液中,顶部浸浴在内淋巴液中。外淋巴液和一般细胞外液的成分类似;内淋巴液却相反,其中含有较高浓度的K+(高于毛细胞细胞内液的K+浓度)和较低浓度的Na+。下列叙述正确的是( )

A.未受刺激时毛细胞基底部和顶部膜两侧的电位差相等

B.毛细胞受到刺激时内淋巴液中的Na+内流进入毛细胞

C.内淋巴液中含有较高浓度的K+与主动运输无关

D.K+可以通过毛细胞基底部外流进入外淋巴液

答案 D

解析 毛细胞基底部浸浴在外淋巴液中,此处膜两侧的电位差是外淋巴液和毛细胞细胞内液的电位差,毛细胞顶部浸浴在内淋巴液中,此处膜两侧的电位差是内淋巴液和毛细胞细胞内液的电位差,由于内淋巴液和外淋巴液的成分不同,因此两处的电位差并不相等,A错误;由于内淋巴液含有较低浓度的Na+,毛细胞受到刺激时,Na+难以内流,B错误;内淋巴液含有较高浓度的K+,且高于细胞内液的K+浓度,建立起这样的离子浓度梯度需要主动运输的参与,C错误;外淋巴液与普通细胞外液的成分相似,因此其K+浓度较低,而毛细胞细胞内液中K+浓度较高,因此K+可以通过毛细胞基底部外流进入外淋巴液,D正确。

5.(2023·山东济南模拟)下图为某突触的结构示意图,下列相关叙述错误的是( )

A.该突触一定存在于两个神经元之间

B.乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,突触后膜不一定会产生动作电位

C.每个突触小泡中含有几万个乙酰胆碱分子

D.突触后膜上的乙酰胆碱受体会影响通道蛋白

答案 A

解析 在反射弧中,神经元与肌肉细胞或腺体细胞之间也存在突触,A错误;刺激要达到阈值才能产生动作电位,因此乙酰胆碱分子必须达到一定的结合数量才能使突触后膜产生动作电位,B正确;每个突触小泡中含有几万个乙酰胆碱分子,C正确;乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,会引起钠离子通道打开,钠离子内流,进而产生动作电位,D正确。

考点二 神经系统的分级调节及人脑的高级功能

6.(2023·广东深圳模拟)给脑桥(位于大脑和小脑之间)注射能阻止γ 氨基丁酸与相应受体结合的物质后,小鼠的排尿阈值(引起排尿反射的最低尿量值)降低。相关推理正确的是( )

A.脑桥释放的γ 氨基丁酸能抑制排尿

B.γ 氨基丁酸使高位截瘫患者排尿顺畅

C.人体排尿反射的低级中枢位于脑桥

D.不同年龄段的人排尿阈值都是相同的

答案 A

解析 若阻止γ 氨基丁酸与相应受体结合后,小鼠的排尿阈值降低,说明γ 氨基丁酸是一种抑制排尿的神经递质,A正确、B错误;人体排尿反射的低级神经中枢位于脊髓,C错误;不同年龄段的人代谢强度不同,体内所含的γ 氨基丁酸量不同,排尿阈值不同,D错误。

7.(2023·河北唐山调研)下列实例能够说明神经系统中的高级中枢对低级中枢有控制作用的是( )

A.针意外刺到指尖引起缩手反射

B.短时记忆的多次重复可形成长时记忆

C.大脑皮层H区损伤,导致病人不能听懂别人讲话

D.尿检时没有尿意也能取到尿液

答案 D

解析 脊髓低级中枢能够控制排尿过程,而正常成年人能够通过脑中相应的高级中枢有意识地控制排尿,说明高级中枢对低级中枢有控制作用。

8.(2023·武汉市质量检测)神经科医生常对患者做如下检查:手持钝物自足底外侧从后向前快速轻划至小趾根部,再转向拇趾侧。成年人的正常表现是足趾向跖面屈曲,称巴宾斯基征阴性。如出现趾背屈,其余足趾呈扇形展开,称巴宾斯基征阳性,是一种病理性反射。婴儿以及成年人在深睡的状态下,也都可出现巴宾斯基征阳性。下列有关推理分析错误的是( )

A.巴宾斯基征阴性有完整的反射弧,但巴宾斯基征阳性没有

B.巴宾斯基征的初级控制中枢位于脊髓,但受大脑皮层的控制

C.正常人巴宾斯基征阴性体现了神经系统的分级调节特点

D.推测巴宾斯基征阳性成年人患者可能是大脑皮层相关区域有损伤

答案 A

解析 巴宾斯基征阳性是一种病理性反射,而反射的结构基础是反射弧,因此不论是巴宾斯基征阴性还是阳性,都有完整的反射弧,A错误。

9.(2022·山东枣庄质检)神经递质多巴胺可引起突触后神经元兴奋,参与奖赏、学习、情绪等脑功能的调控,毒品可卡因能对脑造成不可逆的损伤。如图是突触间隙中的可卡因作用于多巴胺转运蛋白后干扰人脑兴奋传递的示意图(箭头越粗表示转运速率越快,反之则慢)。下列有关说法错误的是( )

A.多巴胺通过多巴胺转运蛋白的协助释放到突触间隙中

B.多巴胺作用于突触后膜,使其对Na+的通透性增强

C.多巴胺发挥作用后被多巴胺转运蛋白回收到突触小体

D.可卡因可阻碍多巴胺被回收,使脑有关中枢持续兴奋

答案 A

解析 多巴胺是一种神经递质,突触前膜通过胞吐的方式将多巴胺释放到突触间隙中,A错误;由题干信息可知,多巴胺能引起突触后神经元兴奋,故其作用于突触后膜使其对Na+的通透性增强,B正确;分析题图可知,多巴胺发挥作用后被多巴胺转运蛋白回收到突触小体,C正确;分析题图可知,可卡因与突触前膜上多巴胺转运蛋白结合后,多巴胺的转运速率明显减小,可见可卡因阻碍了多巴胺被回收到突触小体,突触间隙中的多巴胺使脑有关中枢持续兴奋,D正确。

【综合提升】

10.(2023·山西太原调研)人的排尿是一种反射活动,膀胱充盈时,牵张感受器兴奋,反射性引起逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,使尿液排出;当尿液流经尿道,刺激尿道中感受器兴奋,导致逼尿肌进一步收缩,直至尿液排空。下图为相关反射弧的部分示意图,回答下列问题。

(1)排尿反射的低级中枢位于________,效应器包括_______________________。

(2)成年人可以有意识地进行“憋尿”,说明________________________。成年人“憋尿”时,逼尿肌处于________(填“舒张”或“收缩”)状态,尿道括约肌处于________(填“舒张”或“收缩”)状态。

(3)当尿液流经尿道,刺激尿道中感受器兴奋,导致逼尿肌进一步收缩,这是一种________(填“正反馈”或“负反馈”)调节。

答案 (1)脊髓 传出神经末梢及其支配的尿道括约肌和逼尿肌 (2)排尿反射位于脊髓的低级中枢受大脑皮层中相应的高级中枢控制 舒张 收缩

(3)正反馈

解析 (1)根据题图可知,排尿反射的低级中枢位于脊髓,效应器为传出神经末梢及其支配的尿道括约肌和逼尿肌。(2)低级中枢受高级中枢的控制,所以“憋尿”说明排尿反射的低级中枢脊髓受大脑皮层中相应的高级中枢控制;据题意可知,“憋尿”时逼尿肌处于舒张状态,尿道括约肌处于收缩状态。(3)当尿液流经尿道,刺激尿道中感受器兴奋,导致逼尿肌进一步收缩,使尿液及时排空,这属于正反馈调节。

11.(2023·江西金太阳大联考)抑郁症是近年来高发的一种精神疾病。研究表明,抑郁症与去甲肾上腺素(NE)减少有关。NE是一种兴奋性神经递质,主要由交感神经节后神经元和脑内肾上腺素神经末梢合成和分泌;NE也是一种激素,由肾上腺髓质合成和分泌。结合图示回答下列相关问题。

(1)NE作为神经递质和激素,都是调节生命活动的________,激素调节与神经调节在作用途径上的区别是_______________________________________________

___________________________________________________________________。

(2)据图分析,突触前神经元兴奋引起Ca2+内流从而________(填“促进”或“抑制”)NE的释放。NE释放后的去向有________________________和被突触前膜再摄取。当NE被突触前膜摄取后,会抑制突触前神经元释放NE,该调节机制为________。

(3)据图分析,杂环类抗抑郁剂治疗抑郁症的机理是_________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________。

答案 (1)信息分子 激素调节通过体液将激素运输到靶细胞,而神经调节通过反射弧调节 (2)促进 被水解、与突触后膜上的受体结合 (负)反馈调节

(3)杂环类抗抑郁剂抑制NE的再摄取,同时解除了NE对突触前神经元释放NE的抑制作用,使突触间隙的NE含量升高,从而治疗抑郁症

解析 (1)神经递质和激素都是信息分子,激素调节的途径是通过体液将激素运输到全身并与靶细胞结合,从而发挥作用,而神经调节的途径是反射弧。(2)从图示分析,突触前神经元兴奋引起Ca2+内流,激活突触小泡上的受体,使突触小泡与突触前膜融合,从而促进NE释放。图示突触前膜释放的NE的去向:被水解、与突触后膜上的受体结合和被突触前膜再摄取。NE释放后被突触前膜回收,会抑制NE的释放,该调节机制为负反馈调节。(3)抑郁症与NE减少有关,图示杂环类抗抑郁剂能抑制突触前膜对NE的再摄取,同时解除了NE对突触前神经元释放NE的抑制作用,使突触间隙的NE含量升高,从而治疗抑郁症。

第31讲 神经冲动的产生和传导及神经系统的分级调节

课标内容 (1)阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。(2)阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。(3)分析位于脊髓的低级神经中枢和脑中相应的高级神经中枢相互联系、相互协调,共同调控器官和系统的活动,维持机体的稳态。(4)阐述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动。

考点一 神经冲动的产生和传导

1.兴奋在神经纤维上的传导

2.兴奋在神经元之间的传递

(1)突触的结构和类型

突触小体≠突触

①组成不同:突触小体是一个神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。②信号转换不同:在突触小体上的信号转化为电信号→化学信号。在突触中完成的信号转化为电信号→化学信号→电信号。

(2)兴奋的传递过程

①过程

神经递质

②信号变化:电信号―→化学信号―→电信号。

(3)传递特点

(4)神经递质与受体

3.兴奋剂、毒品

【考点速览·诊断】

(1)神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。(2021·辽宁卷,16D)(×)

提示 神经递质不进入突触后膜。

(2)内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。(2021·河北卷,11C)(×)

提示 内环境K+浓度升高,会导致K+外流减少,静息电位差减小。

(3)兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流。(2021·全国乙卷,4A)(×)

提示 会引起Na+内流。

(4)听觉的产生过程不属于反射。(2020·山东卷,7D)(√)

(5)突触后膜上有能与神经递质特异性结合的受体。(2019·海南卷,15C)(√)

(6)兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导的。(2019·全国卷Ⅰ,4A)(√)

(7)神经细胞受到刺激时产生的Na+内流属于被动运输。(2018·全国卷Ⅱ,2C)(√)

【情境推理·探究】

1.当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续作用引起Na+过度内流,可能导致突触后神经元涨破。若某药物通过作用于突触来缓解病症,其作用机理之一可能是_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________。

提示 抑制突触前膜释放谷氨酸(抑制谷氨酸与突触后膜受体的结合、抑制突触后膜Na+内流、促进突触前膜回收谷氨酸)

2.芬太尼是一种被严格管控的强效麻醉性镇痛药。研究发现:芬太尼缓解疼痛的机理是其与受体结合后,会抑制Ca2+内流,促进K+外流,从而阻止痛觉冲动的传递。请设计实验证明神经元内Ca2+浓度降低能降低突触前膜神经递质的释放,写出实验思路,并预期实验结果。(实验仪器及药品:刺激器、神经递质检测仪、Ca2+通道阻滞剂)

提示 实验思路:用刺激器对突触前神经纤维施加一适宜的电刺激,用神经递质检测仪检测突触间隙神经递质的释放量为X;然后向突触小体施加适量的Ca2+通道阻滞剂,再用刺激器对突触前神经纤维施加同等强度的电刺激,再用神经递质检测仪检测突触间隙神经递质的释放量为Y。预期实验结果:突触间隙神经递质的释放量为X>Y。

【重点难点·透析】

1.膜电位变化曲线解读

2.抑制性突触后电位的产生机制

(1)电位变化示意图

(2)产生机制

(3)结果

强化“外正内负”的静息电位

使膜内外的电位差变得更大,突触后膜更难以兴奋。

考向1 结合兴奋的产生及在神经纤维上的传导,考查科学思维

1.(2021·湖北卷,17)正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150(mmol·L-1),细胞外液约为4(mmol·L-1)。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是( )

A.当K+浓度为4(mmol·L-1)时,K+外流增加,细胞难以兴奋

B.当K+浓度为150(mmol·L-1)时,K+外流增加,细胞容易兴奋

C.K+浓度增加到一定值[<150(mmol·L-1)],K+外流增加,导致细胞兴奋

D.K+浓度增加到一定值[<150(mmol·L-1)],K+外流减少,导致细胞兴奋

答案 D

解析 由题意可知,神经细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值有关,K+浓度差越大,静息电位绝对值越大。当K+浓度为4(mmol·L-1)时,细胞维持原有静息状态,A错误;当K+浓度为150(mmol·L-1)时,细胞内外K+浓度相等,K+外流不会增加,B错误;K+浓度增加到一定值[<150(mmol·L-1)]时,膜内外K+浓度差减小,K+外流减少,细胞膜静息电位绝对值降低,当细胞膜电位绝对值降低到一定值时,细胞兴奋,C错误、D正确。

2.(2021·湖南卷,11)研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是( )

A.TEA处理后,只有内向电流存在

B.外向电流由Na+通道所介导

C.TTX处理后,外向电流消失

D.内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度高于膜外

答案 A

解析 由题图可知,TEA处理后,只有内向电流存在,A正确;由题图可知,TEA处理后,阻断了K+通道,外向电流消失,说明外向电流由K+通道所介导,B错误;由题图可知,TTX处理后,内向电流消失,C错误;内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度依然低于膜外,D错误。

3.(2020·山东卷,7)听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋。兴奋通过听毛细胞底部传递到听觉神经细胞,最终到达大脑皮层产生听觉。下列说法错误的是( )

A.静息状态时纤毛膜外的K+浓度低于膜内

B.纤毛膜上的K+内流过程不消耗ATP

C.兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导

D.听觉的产生过程不属于反射

答案 A

解析 根据题意可知,听毛细胞受到刺激后使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋,因此推知静息状态时纤毛膜外的K+浓度高于膜内,A错误;纤毛膜上的K+内流方式为协助扩散,协助扩散不消耗细胞代谢产生的ATP,B正确;兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导,C正确;听觉的产生过程没有经过完整的反射弧,因此不属于反射,D正确。

跳出题海

1.兴奋的传导与传递方向

(1)在神经纤维上(离体条件下)

神经纤维上的某一点受到刺激后产生兴奋,兴奋在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导。

(2)正常反射活动中

正常反射活动中,只能是感受器接受刺激,兴奋沿着反射弧传导,所以正常机体内兴奋在神经纤维上的传导是单向的。

(3)在突触处

兴奋单向传递,由上一个神经元的轴突传递到下一个神经元。

2.细胞外液Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系

考向2 围绕兴奋在神经元之间的传递,考查科学思维

4.(2022·广东卷,15)研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如图)。据图分析,下列叙述错误的是( )

A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变

B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息

C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜

D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放

答案 B

解析 多巴胺是乙释放的神经递质,与丙膜上的受体结合后会使其发生电位变化,A正确;分析题图可知,多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲和乙之间传递信息,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又是释放多巴胺的突触前膜,C正确;多巴胺的释放受乙酰胆碱的调控,故乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放,D正确。

5.(2022·全国乙卷,3)运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是( )

A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量

答案 B

解析 通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中,会加剧肌肉痉挛,不能达到治疗目的,A错误;通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,可以中断信号由突触间隙传至突触后膜的过程,能够阻止肌肉组织持续兴奋,从而达到治疗目的,B正确;通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性,会使得突触间隙中的神经递质不被降解,从而持续作用于肌肉组织,不能达到治疗目的,C错误;通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量,有利于突触后膜上的受体与神经递质结合,使肌肉组织持续兴奋,不能达到治疗目的,D错误。

跳出题海 兴奋传递过程中出现异常的情况分析

考点二 神经系统的分级调节及人脑的高级功能

1.神经系统对躯体运动的分级调节

(1)躯体运动中枢:位于大脑皮层的中央前回,又叫第一运动区。

(2)第一运动区与躯体运动的关系

①躯体各部分的运动机能在大脑皮层第一运动区都有代表区。

②皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的,但头面部代表区的位置与头面部的关系是正立的。

①皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,与躯体运动的精细程度有关,运动越精细且复杂的器官,其皮层代表区的面积越大。如体积大的躯干,在皮层代表区的面积很小。

②对躯体运动的调节支配具有交叉支配的特征(头面部多为双侧性支配),一侧皮层代表区主要支配对侧躯体的肌肉,如刺激右侧大脑皮层的第一运动区,可见其左侧肢体运动。

(3)躯体运动的分级调节

2.神经系统对内脏活动的分级调节

(1)排尿反射的分级调节

①低级中枢的调控:脊髓对膀胱扩大和缩小的控制由自主神经系统支配,副交感神经兴奋,会使膀胱缩小;交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小。

②高级中枢的调控:人能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控。

(2)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这使得自主神经系统并不完全自主。

3.人脑的高级功能

(1)感知外部世界,产生感觉。

(2)控制机体的反射活动。

(3)具有语言、学习、记忆等方面的高级功能。

①人类大脑皮层的言语区

人类大脑皮层(左半球侧面)的言语区

提醒 注意与躯体感觉中枢和躯体运动中枢的区分。

②学习和记忆

【考点速览·诊断】

(1)边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系。(2022·湖南卷,4B)(√)

(2)大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话。(2021·河北卷,11A)(√)

(3)失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成。(2021·江苏卷,6D)(×)

提示 一些简单的反射活动,如膝跳反射不需要脑的调控。

(4)惊吓刺激可以作用于视觉、听觉或触觉感受器。(2019·全国卷Ⅰ,4B)(√)

(5)神经系统可直接调节、也可通过内分泌活动间接调节心脏活动。(2019·全国卷Ⅰ,4C)(√)

【情境推理·探究】

1.在语言活动时需有意地调整、改变呼吸才能发出不同的声音,这体现了___________________________________________________________________。

提示 低级神经中枢受脑中相应高级神经中枢的调控

2.5 羟色胺再摄取抑制剂是治疗抑郁症的首选药物。这类药物抗抑郁的机理可能是_________________________________________________________________。

提示 抑制了突触前膜上的转运载体的活性,使突触间隙中5 羟色胺的浓度增加,提高机体的兴奋程度

3.吸毒会打破生理上的均衡状态,导致体内部分化学物质失衡。研究发现,机体能通过减少受体蛋白数量来缓解毒品刺激,导致突触后膜对神经递质的敏感性降低,由此给我们的启示是什么?

提示 吸毒成瘾者必须长期坚持强制戒毒,使受体蛋白的数量恢复到正常水平,毒瘾才能真正解除。

考向1 结合神经系统的分级调节,考查科学思维

1.(2023·山东泰安模拟)如图为排尿反射神经调节示意图,排尿反射弧不同部分受损引起排尿异常。下列叙述正确的是( )

A.大脑皮层受损,排尿反射消失

B.脊椎胸椎段损毁,排尿反射不受意识控制

C.刺激膀胱传入神经,就引起排尿反射

D.膀胱壁的压力感受器受损,膀胱不能储存尿液,发生随时漏尿现象

答案 B

解析 排尿反射的神经中枢是脊髓,大脑皮层受损,仍然有排尿反射,A错误;反射必须依赖于完整的反射弧,只刺激膀胱的传入神经,没有经过完整的反射弧,不能叫作排尿反射,C错误;膀胱壁的压力感受器受损,膀胱能储存尿液,但不发生排尿反射,发生随时漏尿现象,D错误。

2.(2023·哈尔滨三中调研)下列有关神经系统分级调控的叙述,错误的是( )

A.中枢神经系统的不同部位存在着控制同一生理活动的中枢

B.躯体的运动只受大脑皮层中躯体运动中枢的调控

C.脑中的高级中枢能发出指令对低级中枢进行调控

D.机体运动能有条不紊与精准地进行,与躯体运动的分级调节有关

答案 B

解析 中枢神经系统的不同部位存在着控制同一生理活动的中枢,如排尿反射的低级中枢在脊髓,但大脑皮层中也有控制排尿反射的高级中枢,A正确;躯体的运动受大脑皮层以及脑干、小脑、脊髓等的共同调控,B错误;一般来说,脊髓中的低级中枢受到脑中相应高级中枢的调控,通过调控使机体的运动变得更加有条不紊与精准,C、D正确。

考向2 结合人脑的高级功能,考查生命观念

3.(2023·山东菏泽调研)下列关于人脑的高级功能的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层言语区的H区损伤,导致人不能听懂别人讲话

B.“植物人”脑干、脊髓的中枢仍然能发挥调控作用

C.聋哑人表演“千手观音”时,大脑皮层视觉中枢、躯体运动中枢等参与调节

D.若只有S区受损,患者看不懂文字,但能听懂别人说话

答案 D

解析 大脑皮层言语区的H区损伤,导致人不能听懂别人讲话,A正确;“植物人”脑干、脊髓的中枢仍然能发挥调控作用,B正确;聋哑人表演“千手观音”时,大脑皮层视觉中枢、躯体运动中枢等参与调节,C正确;若只有S区受损,患者能听懂别人讲话和看懂文字,但不会讲话,不能用词语表达思想,D错误。

4.(2023·湖南长郡中学调研)阿尔茨海默病病理显示患者的大脑细胞受损,形状像海马的脑区会出现神经炎性斑块,且会出现突触丢失、神经递质减少等异常现象。下列有关分析正确的是( )

A.如果形状像海马的脑区受损,则主要会影响长时记忆

B.如果新突触不能正常建立,则主要会影响短时记忆

C.如果言语区的W区受损,则患者会出现阅读文字障碍

D.如果大脑某一区域受损,则患者可能会出现大小便失禁

答案 D

解析 如果形状像海马的脑区受损,则主要会影响短时记忆,A错误;如果新突触不能正常建立,则主要会影响长时记忆,B错误;如果言语区的W区受损 ,则患者会出现书写障碍,C错误;成年人可以有意识地控制排尿,排尿反射受高级中枢控制,如果大脑某一区域受损,则患者可能会出现大小便失禁,D正确。重温真题 经典再现

1.(2021·全国乙卷,4)在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述错误的是( )

A.兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流

B.突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱

C.乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜

D.乙酰胆碱与突触后膜受体结合,引起突触后膜电位变化

答案 A

解析 兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜的过程中,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,A错误;突触前膜内的突触小泡受到刺激,会释放一种化学物质——神经递质,乙酰胆碱就是一种神经递质,被释放的神经递质经扩散通过细胞间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,B、C、D正确。

2.(2021·海南卷,9)去甲肾上腺素(NE)是一种神经递质,发挥作用后会被突触前膜重摄取或被酶降解。临床上可用特定药物抑制NE的重摄取,以增加突触间隙的NE浓度来缓解抑郁症状。下列有关叙述正确的是( )

A.NE与突触后膜上的受体结合可引发动作电位

B.NE在神经元之间以电信号形式传递信息

C.该药物通过与NE竞争突触后膜上的受体而发挥作用

D.NE能被突触前膜重摄取,表明兴奋在神经元之间可双向传递

答案 A

解析 据题干信息可知,增加突触间隙的NE浓度可以缓解抑郁症状,故推测NE为兴奋性神经递质,与突触后膜的受体结合后可引发动作电位,A正确;NE是一种神经递质,神经递质在神经元之间以化学信号的形式传递信息,B错误;结合题意可知,该药物的作用主要是抑制NE的重摄取,而重摄取的部位是突触前膜,C错误;由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间的传递是单向的,D错误。

3.(2021·江苏卷,6)在脊髓中央灰质区,神经元a、b、c通过两个突触传递信息;如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.a兴奋则会引起b、c兴奋

B.b兴奋使c内Na+快速外流产生动作电位

C.a和b释放的递质均可改变突触后膜的离子通透性

D.失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成

答案 C

解析 a兴奋可能会使突触前膜释放兴奋性或者抑制性的神经递质,则会引起b、c兴奋或者抑制,A错误;产生动作电位的原因是Na+内流,B错误;神经元b释放的神经递质作用于神经元c,神经元a释放的神经递质作用于神经元b,改变突触后膜的离子通透性,即a和b释放的递质均可改变突触后膜的离子通透性,C正确;一些简单的反射活动,例如:膝跳反射,不需要大脑皮层的参与,所以失去脑的调控作用,脊髓反射活动依然能完成,D错误。

4.(2022·山东卷,9)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是( )

A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多

B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈

C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收

D.NEβ受体复合物可改变突触后膜的离子通透性

答案 B

解析 药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;由图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,一般情况下会抑制突触小泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;由图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。

5.(2021·河北卷,11)关于神经细胞的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话

B.主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电位的基础

C.内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大

D.谷氨酸和一氧化氮可作为神经递质参与神经细胞的信息传递

答案 C

解析 大脑皮层言语区的H区发生障碍,患者不能听懂话,A正确;细胞通过主动运输维持内外离子浓度差,静息电位是由于细胞内外存在一定的K+浓度差导致的,B正确;静息电位主要是K+大量外流造成的,若内环境K+浓度高,会导致K+在单位时间内外流减少,则会引起神经细胞静息状态下膜电位差减小,C错误;神经递质参与神经细胞间的信息传递,神经递质的种类很多,如谷氨酸和一氧化氮,D正确。

6.(2021·辽宁卷,16,改编)短时记忆与脑内海马区神经元的环状联系有关,如图表示相关结构。信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长。下列有关此过程的叙述正确的是( )

A.兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→①

B.M处的膜电位为外负内正时,膜外的Na+浓度高于膜内

C.N处突触前膜释放抑制性神经递质

D.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用

答案 B

解析 兴奋在神经元之间的传递方向为轴突到树突或轴突到细胞体,则图中兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→②,A错误;M处无论处于静息状态还是兴奋状态,都是膜外的Na+浓度高于膜内,B正确;信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长,则N处突触前膜释放兴奋性神经递质,C错误;神经递质与突触后膜上相应受体结合后发挥作用,不进入突触后膜内,D错误。

限时强化练

(时间:30分钟)

【对点强化】

考点一 神经冲动的产生和传导

1.(2023·山东潍坊联考)如图所示,当神经冲动在生物体内的轴突上传导时,下列叙述错误的是( )

A.图示神经冲动的传导方向是从左向右或从右向左

B.组织液中Na+浓度变化不影响动作电位的传导速度

C.兴奋在轴突上以局部电流的方式传导

D.神经冲动可以由甲到丙或者由乙到丙

答案 D

解析 由于图中只有乙区域是动作电位,因而在轴突上,神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左,A正确;组织液中Na+浓度变化不影响动作电位的传导速度,动作电位的传导速度与神经元的粗细和神经元有没有髓鞘包裹有关,B正确;兴奋在轴突上以局部电流即电信号的形式传导,C正确;神经冲动可以由乙到丙,不能由甲到丙,D错误。

2.(2023·安徽黄山八校联考)如图中实线是神经纤维膜电位变化正常曲线,虚线是经某种方式处理后,神经纤维膜电位变化异常曲线。则该处理方式是( )

A.降低培养液中Na+含量

B.降低培养液中K+含量

C.药物处理阻断Na+通道

D.药物处理阻断K+通道

答案 B

解析 虚线表示形成动作电位后恢复静息电位时速度加快,且静息电位绝对值增大。静息电位是K+外流造成的,说明处理方式是降低培养液中K+含量。

3.(2023·华师一附中调研)吸食N2O会使身体机能出现多方面紊乱,N2O被称为“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,其麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关。下列有关说法错误的是( )

A.一个神经元的轴突末梢可能与多个神经元形成联系

B.突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量

C.吸食“笑气”或毒品后,人会产生愉悦、快乐的感觉属于条件反射

D.N2O能引起麻醉可能是其影响了某些突触后膜上Na+的内流

答案 C

解析 吸食“笑气”或毒品后,人产生愉悦、快乐的感觉未经历完整反射弧,不属于反射,C错误。

4.(2023·河南顶级名校联考)耳蜗中的毛细胞能感知声音,其基底部浸浴在外淋巴液中,顶部浸浴在内淋巴液中。外淋巴液和一般细胞外液的成分类似;内淋巴液却相反,其中含有较高浓度的K+(高于毛细胞细胞内液的K+浓度)和较低浓度的Na+。下列叙述正确的是( )

A.未受刺激时毛细胞基底部和顶部膜两侧的电位差相等

B.毛细胞受到刺激时内淋巴液中的Na+内流进入毛细胞

C.内淋巴液中含有较高浓度的K+与主动运输无关

D.K+可以通过毛细胞基底部外流进入外淋巴液

答案 D

解析 毛细胞基底部浸浴在外淋巴液中,此处膜两侧的电位差是外淋巴液和毛细胞细胞内液的电位差,毛细胞顶部浸浴在内淋巴液中,此处膜两侧的电位差是内淋巴液和毛细胞细胞内液的电位差,由于内淋巴液和外淋巴液的成分不同,因此两处的电位差并不相等,A错误;由于内淋巴液含有较低浓度的Na+,毛细胞受到刺激时,Na+难以内流,B错误;内淋巴液含有较高浓度的K+,且高于细胞内液的K+浓度,建立起这样的离子浓度梯度需要主动运输的参与,C错误;外淋巴液与普通细胞外液的成分相似,因此其K+浓度较低,而毛细胞细胞内液中K+浓度较高,因此K+可以通过毛细胞基底部外流进入外淋巴液,D正确。

5.(2023·山东济南模拟)下图为某突触的结构示意图,下列相关叙述错误的是( )

A.该突触一定存在于两个神经元之间

B.乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,突触后膜不一定会产生动作电位

C.每个突触小泡中含有几万个乙酰胆碱分子

D.突触后膜上的乙酰胆碱受体会影响通道蛋白

答案 A

解析 在反射弧中,神经元与肌肉细胞或腺体细胞之间也存在突触,A错误;刺激要达到阈值才能产生动作电位,因此乙酰胆碱分子必须达到一定的结合数量才能使突触后膜产生动作电位,B正确;每个突触小泡中含有几万个乙酰胆碱分子,C正确;乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,会引起钠离子通道打开,钠离子内流,进而产生动作电位,D正确。

考点二 神经系统的分级调节及人脑的高级功能

6.(2023·广东深圳模拟)给脑桥(位于大脑和小脑之间)注射能阻止γ 氨基丁酸与相应受体结合的物质后,小鼠的排尿阈值(引起排尿反射的最低尿量值)降低。相关推理正确的是( )

A.脑桥释放的γ 氨基丁酸能抑制排尿

B.γ 氨基丁酸使高位截瘫患者排尿顺畅

C.人体排尿反射的低级中枢位于脑桥

D.不同年龄段的人排尿阈值都是相同的

答案 A

解析 若阻止γ 氨基丁酸与相应受体结合后,小鼠的排尿阈值降低,说明γ 氨基丁酸是一种抑制排尿的神经递质,A正确、B错误;人体排尿反射的低级神经中枢位于脊髓,C错误;不同年龄段的人代谢强度不同,体内所含的γ 氨基丁酸量不同,排尿阈值不同,D错误。

7.(2023·河北唐山调研)下列实例能够说明神经系统中的高级中枢对低级中枢有控制作用的是( )

A.针意外刺到指尖引起缩手反射

B.短时记忆的多次重复可形成长时记忆

C.大脑皮层H区损伤,导致病人不能听懂别人讲话

D.尿检时没有尿意也能取到尿液

答案 D

解析 脊髓低级中枢能够控制排尿过程,而正常成年人能够通过脑中相应的高级中枢有意识地控制排尿,说明高级中枢对低级中枢有控制作用。

8.(2023·武汉市质量检测)神经科医生常对患者做如下检查:手持钝物自足底外侧从后向前快速轻划至小趾根部,再转向拇趾侧。成年人的正常表现是足趾向跖面屈曲,称巴宾斯基征阴性。如出现趾背屈,其余足趾呈扇形展开,称巴宾斯基征阳性,是一种病理性反射。婴儿以及成年人在深睡的状态下,也都可出现巴宾斯基征阳性。下列有关推理分析错误的是( )

A.巴宾斯基征阴性有完整的反射弧,但巴宾斯基征阳性没有

B.巴宾斯基征的初级控制中枢位于脊髓,但受大脑皮层的控制

C.正常人巴宾斯基征阴性体现了神经系统的分级调节特点

D.推测巴宾斯基征阳性成年人患者可能是大脑皮层相关区域有损伤

答案 A

解析 巴宾斯基征阳性是一种病理性反射,而反射的结构基础是反射弧,因此不论是巴宾斯基征阴性还是阳性,都有完整的反射弧,A错误。

9.(2022·山东枣庄质检)神经递质多巴胺可引起突触后神经元兴奋,参与奖赏、学习、情绪等脑功能的调控,毒品可卡因能对脑造成不可逆的损伤。如图是突触间隙中的可卡因作用于多巴胺转运蛋白后干扰人脑兴奋传递的示意图(箭头越粗表示转运速率越快,反之则慢)。下列有关说法错误的是( )

A.多巴胺通过多巴胺转运蛋白的协助释放到突触间隙中

B.多巴胺作用于突触后膜,使其对Na+的通透性增强

C.多巴胺发挥作用后被多巴胺转运蛋白回收到突触小体

D.可卡因可阻碍多巴胺被回收,使脑有关中枢持续兴奋

答案 A

解析 多巴胺是一种神经递质,突触前膜通过胞吐的方式将多巴胺释放到突触间隙中,A错误;由题干信息可知,多巴胺能引起突触后神经元兴奋,故其作用于突触后膜使其对Na+的通透性增强,B正确;分析题图可知,多巴胺发挥作用后被多巴胺转运蛋白回收到突触小体,C正确;分析题图可知,可卡因与突触前膜上多巴胺转运蛋白结合后,多巴胺的转运速率明显减小,可见可卡因阻碍了多巴胺被回收到突触小体,突触间隙中的多巴胺使脑有关中枢持续兴奋,D正确。

【综合提升】

10.(2023·山西太原调研)人的排尿是一种反射活动,膀胱充盈时,牵张感受器兴奋,反射性引起逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,使尿液排出;当尿液流经尿道,刺激尿道中感受器兴奋,导致逼尿肌进一步收缩,直至尿液排空。下图为相关反射弧的部分示意图,回答下列问题。

(1)排尿反射的低级中枢位于________,效应器包括_______________________。

(2)成年人可以有意识地进行“憋尿”,说明________________________。成年人“憋尿”时,逼尿肌处于________(填“舒张”或“收缩”)状态,尿道括约肌处于________(填“舒张”或“收缩”)状态。

(3)当尿液流经尿道,刺激尿道中感受器兴奋,导致逼尿肌进一步收缩,这是一种________(填“正反馈”或“负反馈”)调节。

答案 (1)脊髓 传出神经末梢及其支配的尿道括约肌和逼尿肌 (2)排尿反射位于脊髓的低级中枢受大脑皮层中相应的高级中枢控制 舒张 收缩

(3)正反馈

解析 (1)根据题图可知,排尿反射的低级中枢位于脊髓,效应器为传出神经末梢及其支配的尿道括约肌和逼尿肌。(2)低级中枢受高级中枢的控制,所以“憋尿”说明排尿反射的低级中枢脊髓受大脑皮层中相应的高级中枢控制;据题意可知,“憋尿”时逼尿肌处于舒张状态,尿道括约肌处于收缩状态。(3)当尿液流经尿道,刺激尿道中感受器兴奋,导致逼尿肌进一步收缩,使尿液及时排空,这属于正反馈调节。

11.(2023·江西金太阳大联考)抑郁症是近年来高发的一种精神疾病。研究表明,抑郁症与去甲肾上腺素(NE)减少有关。NE是一种兴奋性神经递质,主要由交感神经节后神经元和脑内肾上腺素神经末梢合成和分泌;NE也是一种激素,由肾上腺髓质合成和分泌。结合图示回答下列相关问题。

(1)NE作为神经递质和激素,都是调节生命活动的________,激素调节与神经调节在作用途径上的区别是_______________________________________________

___________________________________________________________________。

(2)据图分析,突触前神经元兴奋引起Ca2+内流从而________(填“促进”或“抑制”)NE的释放。NE释放后的去向有________________________和被突触前膜再摄取。当NE被突触前膜摄取后,会抑制突触前神经元释放NE,该调节机制为________。

(3)据图分析,杂环类抗抑郁剂治疗抑郁症的机理是_________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________。

答案 (1)信息分子 激素调节通过体液将激素运输到靶细胞,而神经调节通过反射弧调节 (2)促进 被水解、与突触后膜上的受体结合 (负)反馈调节

(3)杂环类抗抑郁剂抑制NE的再摄取,同时解除了NE对突触前神经元释放NE的抑制作用,使突触间隙的NE含量升高,从而治疗抑郁症

解析 (1)神经递质和激素都是信息分子,激素调节的途径是通过体液将激素运输到全身并与靶细胞结合,从而发挥作用,而神经调节的途径是反射弧。(2)从图示分析,突触前神经元兴奋引起Ca2+内流,激活突触小泡上的受体,使突触小泡与突触前膜融合,从而促进NE释放。图示突触前膜释放的NE的去向:被水解、与突触后膜上的受体结合和被突触前膜再摄取。NE释放后被突触前膜回收,会抑制NE的释放,该调节机制为负反馈调节。(3)抑郁症与NE减少有关,图示杂环类抗抑郁剂能抑制突触前膜对NE的再摄取,同时解除了NE对突触前神经元释放NE的抑制作用,使突触间隙的NE含量升高,从而治疗抑郁症。

同课章节目录