2014-2015学年高一语文人教版必修2同步精品课堂课件:第3课 囚绿记(基础版)

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高一语文人教版必修2同步精品课堂课件:第3课 囚绿记(基础版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-05-03 07:43:05 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第一单元第三课 囚绿记【本节要点】

1.把握文章的写作思路,体会作者的思想情感。

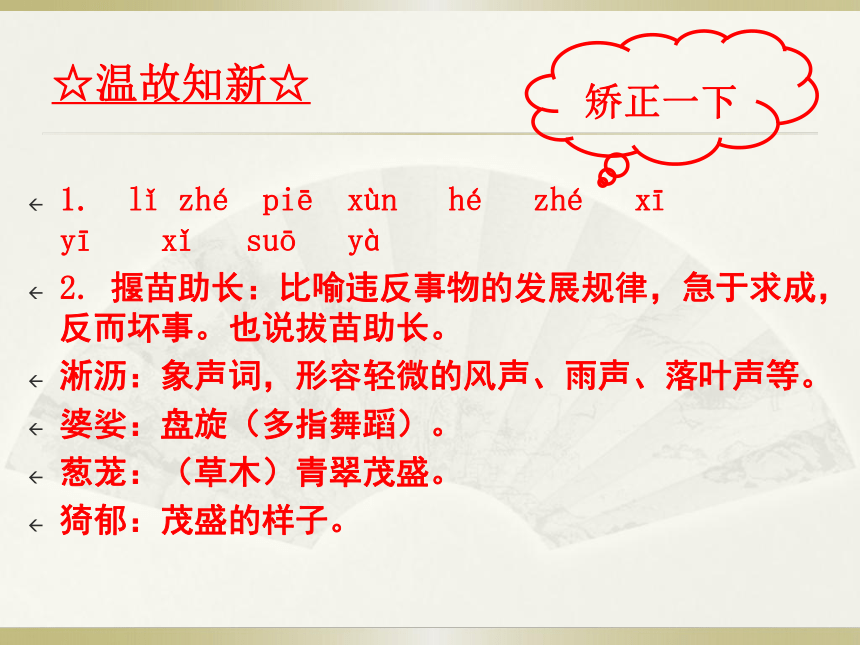

2.分析课文中景物描写的方法。 要学会哟☆温故知新☆ 1.给下列加点字注音:

陆蠡(? ) 摺叠( ) 瞥见( ) 蕈( )菌 涸( )辙(? ?)

淅沥( ?)?? 猗郁( )? 移徙( )?? 婆娑(? )??? 揠( )苗助长?

2.解释下列词语的含义:

揠苗助长:

淅沥:

婆娑:

葱茏:

猗郁:先学一点☆温故知新☆ 1. ?lǐ zhé piē xùn hé zhé ?xī? yī? ?xǐ? suō? yà

2. 揠苗助长:比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。也说拔苗助长。

淅沥:象声词,形容轻微的风声、雨声、落叶声等。

婆娑:盘旋(多指舞蹈)。

葱茏:(草木)青翠茂盛。

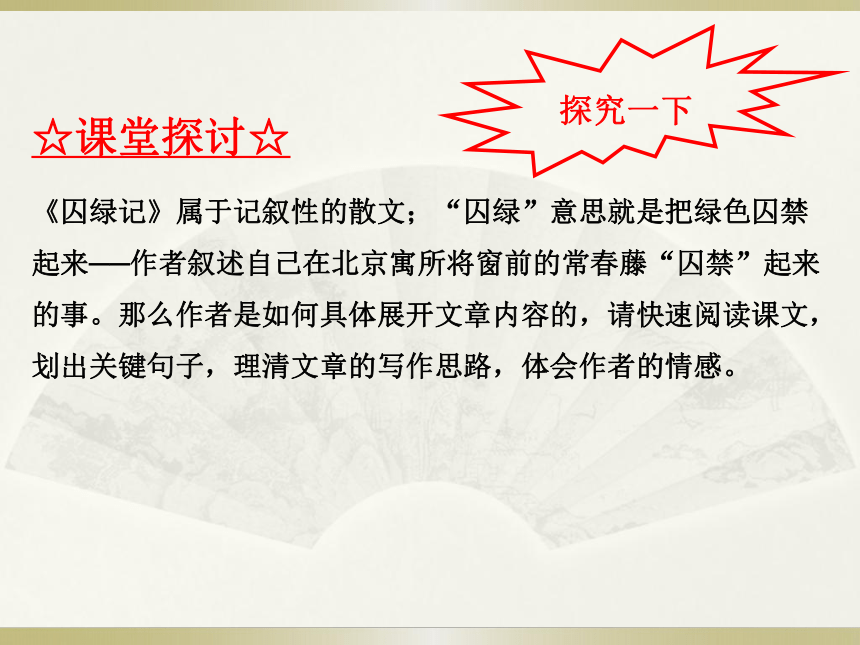

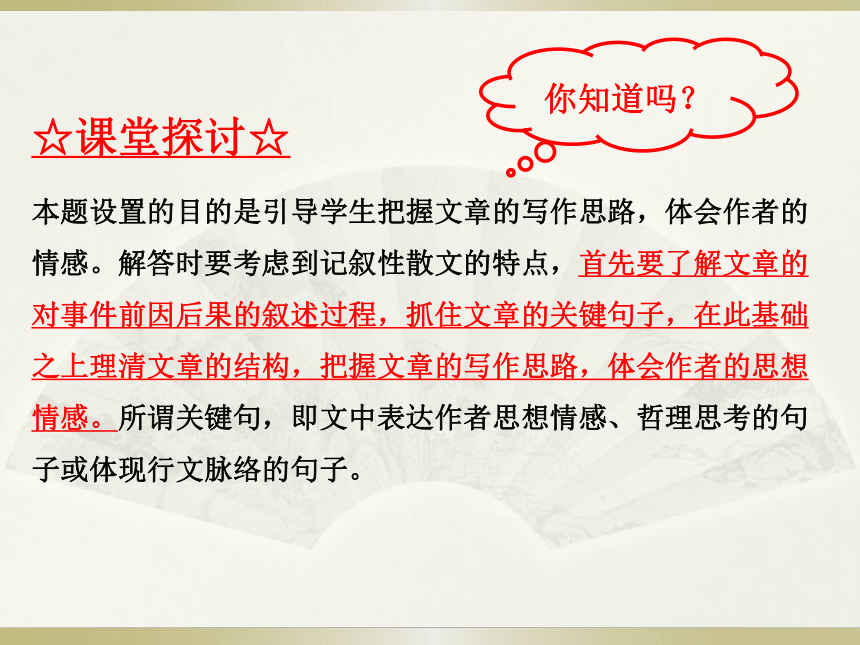

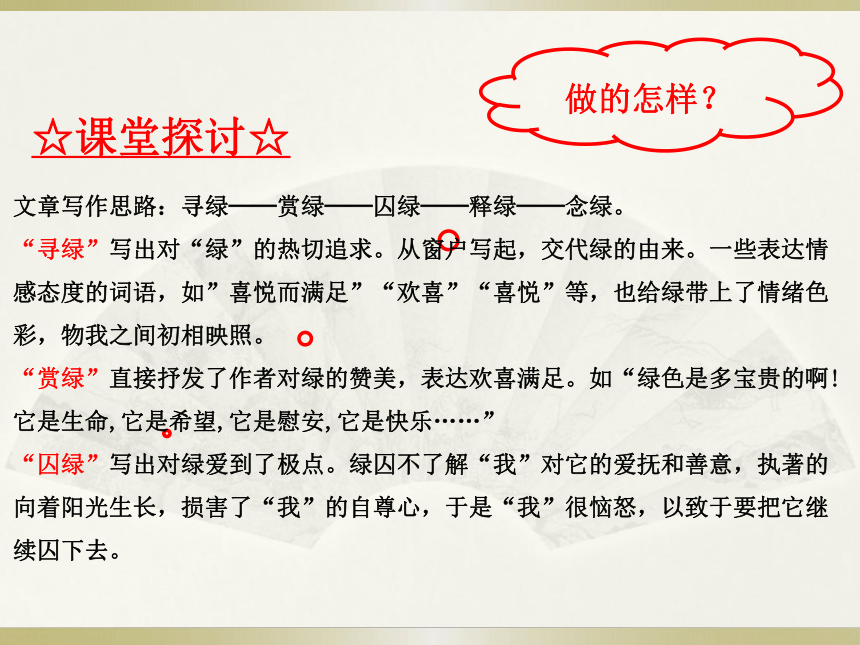

猗郁:茂盛的样子。矫正一下☆课堂探讨☆ 《囚绿记》属于记叙性的散文;“囚绿”意思就是把绿色囚禁起来──作者叙述自己在北京寓所将窗前的常春藤“囚禁”起来的事。那么作者是如何具体展开文章内容的,请快速阅读课文,划出关键句子,理清文章的写作思路,体会作者的情感。探究一下☆课堂探讨☆ 本题设置的目的是引导学生把握文章的写作思路,体会作者的情感。解答时要考虑到记叙性散文的特点,首先要了解文章的对事件前因后果的叙述过程,抓住文章的关键句子,在此基础之上理清文章的结构,把握文章的写作思路,体会作者的思想情感。所谓关键句,即文中表达作者思想情感、哲理思考的句子或体现行文脉络的句子。你知道吗?☆课堂探讨☆ 做的怎样?文章写作思路:寻绿──赏绿──囚绿──释绿──念绿。

“寻绿”写出对“绿”的热切追求。从窗户写起,交代绿的由来。一些表达情感态度的词语,如”喜悦而满足”“欢喜”“喜悦”等,也给绿带上了情绪色彩,物我之间初相映照。

“赏绿”直接抒发了作者对绿的赞美,表达欢喜满足。如“绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐……”

“囚绿”写出对绿爱到了极点。绿囚不了解“我”对它的爱抚和善意,执著的向着阳光生长,损害了“我”的自尊心,于是“我”很恼怒,以致于要把它继续囚下去。☆课堂探讨☆ “释绿”点明主旨。“卢沟桥事件发生了”点明了写作背景。“临行时我珍重地开释了这永不屈服于黑暗的囚人”。体现了作者发自内心的对自由和光明的呼唤。

“念绿” 表达出对绿的惦念与惦念与牵挂。一年后仍旧怀念“圆窗和绿友”,设想再度见面时的情景,含蓄的表达了作者对日寇铁蹄下的同胞的惦念与牵挂!

小结:

绿使处于孤独、寂寞、苦闷中的作者获得了精神上的激励,所以,他深深地爱着绿。因为爱绿心切,所以“囚绿”,这体现了作者对绿的“自私之爱”。绿被囚禁之后,它的尖端总朝着原来的方向,固执,具有追求光明的性格,永不屈服于黑暗,这使作者的心灵受到触到,所以最后才会“珍重地开释”、“祝福”,这体现了作者对绿的“敬重之爱”。做的怎样?☆课堂提高☆ (14届江苏省沭阳高三下学期期中调研)阅读下面的作品,完成文后各题。

绝地之音

马步升

①七年前深秋的一个黄昏,我呆坐在陕甘交界处一座古长城的营盘上,怅望着大沟那面踟躇在山坡上恹恹的夕阳,倾听着那串如丝如缕如歌似哭的歌声,被风沙折磨了半个月的干涸的眼眶,不觉间盈满了清泪。

②那年秋天,我随导师踏上了徒步考察长城的征程。整日里见不着生存在现时现地的人,能与我们交流的只有秦汉边卒的遗迹,那无阻无碍的朔风挟着远古的灵感,一拨一拨地注入我们的身心。我和导师站在城墙上,寻找继续前行的路。这时,一个场景牢牢地攫住了我。灵活运用哟☆课堂提高☆ ③面前又是一条大沟。夕阳仍然漂在那面沟坡上。一眼望不见边沿的沟坡破碎而陡直。有一块平地,满沟坡只有一块平地。那是一块什么样的平地呵,沟坡向沟底延伸,突然被沟内冲出来的洪水迎面斩断,在面前划出一道深达百米的危崖,山坡上涌下来的洪水则从两面切割下来,各自形成危崖,中间只留下两亩见方的一块平地,岌岌悬于三面陡崖之上,余下的一面如一根细绳拴在山体之上。距平台不远有两棵山椿树,树下有几孔土窑洞,一群鸡,一条大黑狗,几头猪,还有几头大骡子在树下或站或卧。山坡较平缓处,铺展着有耕种痕迹的山坡地。平台上正在打碾庄稼。一头大骡子拉着碌碡在场内不紧不慢地转圈儿,一个人一手牵绳缰,一手场皮鞭,皮鞭并不往下抽,只绕在空中,偶尔鞭梢一抖,啪地一声,那声音就沿着三面沟崖哗啦啦传出去,很远很远,直到听不见任何声响,还觉得有一股声音驰向遥远。突然,那人唱了起来,细听,那歌无词,也无统一的灵活运用哟☆课堂提高☆ 曲调,只有一种内在的音韵连续在一起。如果说有歌词的话,那就只有“咧”一个字。咧—咧—咧—,歌声好似被鞭梢越沟撩过来,抑或是被风断断续续扔过来。满地是无边的黄土壑,昏黄的夕阳浮在黄土上,满地好似涂着秦汉边卒那风干的血。那歌声,似情歌却含雄壮,似悲歌却多悠扬,似颂歌却兼哀怨,似战歌却嫌凄婉……那是一首真正的绝唱,无词,而饱含万有,无调,却调兼古今。

④多年来,我一直在寻找那支歌的词和调,为此,我翻遍了几乎所有可以找得到的形式各异的黄土高原民歌卷册,为此,我喜欢听各种音乐和各种嗓门唱出的歌。遗憾的是我的寻找距离原目标愈来愈远,我甚至不能确定世间有无那首歌,或者我是否听到过那首歌。尽管那首歌仍时时刻刻奔来耳畔,那清晰的音符有力地敲打着我的心灵,让我一次又一次的感动。灵活运用哟☆课堂提高☆ ⑤绝地,才能迸发出绝唱,绝唱,永远是绝地的宿命。绝地之音,并不仅仅传达悲壮哀婉,它是生命本身,每一个音符里都透射着生命的全部内涵。它不是用具体的词、调所能表达清楚的,身处无语无理性之境地,废词失调才是真实生命的展示。灵活运用哟☆课堂提高☆ 1.请简要说明本文的写作思路。(4分)灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】本文以“绝地之音”为中心,按“追忆绝地之音——邂逅绝地之音——捕捉绝地之音”这一思路铺衍成文。(一点1分)做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:本题在解答时需要通读全文,理清文章的结构,然后组织答案。本文题目是绝地之音,内容围绕绝地之音展开,第一自然段是追忆,第二段到第四段是邂逅绝地之音的过程,第五、六两段是寻找捕捉绝地之音。找到窍门了吗?☆课堂提高☆ 2.多年来,作者一直在寻找那支歌的词和调,可是作者说这“寻找”却“距离原目标愈来愈远”,试探究其原因。(6分)

灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】⑴因为绝地之音只有在绝地之中才能迸发出的顽强生命力;⑵因为作者的寻找过多地注重了诗歌的形式;(3)因为真正的绝地之音蕴含着生命本身的深刻内涵。(一点2分)做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:本题应扣住绝地之音产生的条件、特点以及作者寻找的偏离方向来答。从题目看,本文题目是“绝地之音”,文章所写也是地绝地邂逅的声音,“绝地,才能迸发出绝唱,绝唱,永远是绝地的宿命”,那么不到绝地是听不到这种声音的;而作者所寻却是“翻遍了几乎所有可以找得到的形式各异的黄土高原民歌卷册”,可见作者的寻找方向、寻找方式都是错误的。因此作者寻不到绝地之音。找到窍门了吗?☆课堂探讨☆ 找出文中直接描写常春藤的句子,分析,作者运用了哪些手法来描写绿,突出了绿的哪些特点。探究一下☆课堂探讨☆ 景物描写是我们在阅读和写作中经常遇到的问题,本文中对绿的描写也属于景物描写部分。本题在解答时可先在文中找到相关的语句,然后进行分析,指出这些句子用了哪些手法,如修辞手法、描写手法等,写出了景物的哪些特点,并分析这样写有什么作用等。你知道吗?☆课堂探讨☆ 作者描写绿的最大特点:赋物以情,将绿(常春藤)人格化。运用拟人和象征的手法,一半是写实景实情,一半是带着感情与想像。

它具有美的特点,“伸开柔软的卷须”“舒开折叠着的嫩叶”,下雨时带着“淅沥的声音,婆娑的摆舞”;?

它是青春、爱和幸福的象征,“我要借绿色来比喻葱茏的爱和幸福,我要借绿色来比喻猗郁的年华”;?

它是柔弱的,离开阳光就“失去了青苍的颜色,变成柔绿,变成嫩黄,枝条变成细瘦,变成娇弱,好像病的孩子”;做的怎样?☆课堂探讨☆ 它是倔强的、坚贞的,“它的尖端总是朝着窗外的方向。甚至于一枚细叶,一茎卷须,都朝原来的方向。植物是多固执啊!”它是永不屈服的,“永不屈服黑暗的囚人”。

小结:

“绿”的这些特点既有现实依据,又有作者的美化、拟人化的加工,显然,作者是把绿枝条当作人来写的。做的怎样?☆课堂提高☆ (2014届山东聊城东阿一中高三10月模测)读下面的作品,完成后面的题目。

远处的青山

【英】高尔斯华绥

⑴不仅仅是在这刚刚过去的三月里(但已恍同隔世),在一个充满痛苦的日子——德国发动它最后一次总攻后的那个星期天,我还登上过这座青山呢。我俯身草上,暖着面颊,一边因为那新的恐怖而寻找安慰,这进攻发生在连续四年的战祸之后,益发显得酷烈出奇。

⑵现在总算有了完结,于是我又一次登上了这座青山,这时心头不再感到痉挛,身上也不再有毒气侵袭。和平了!仍然有些难以相信。战争持续了这么长久,我们不少人似乎已经忘记了1914年8月的战争全面爆发之初的那种盛怒与惊愕之感。但是我却没有,而且永远不会。灵活运用哟☆课堂提高☆ ⑶在我们一些人中——我以为实际在相当多的人中,只不过他们表达不出罢了——这场战争主要会给他们留下这种感觉:“但愿我能找到这样一个国家,那里人们所关心的不再是我们一向所关心的那些,而是美,是自然,是彼此仁爱相待。但愿我能找到那座远处的青山!

⑷和平之感在我们思想上正一天天变得愈益真实和愈益与幸福相连。天空中各种禽鸟的飞翔,海鸥、白嘴鸭以及那往来徘徊于白垩坑边的棕色小东西对我都是欣慰,它们是那样自由自在不受拘束。一只画眉正鸣啭在黑莓丛中,那里叶间晨露未干。轻如蝉翼的新月依然隐浮在天际,远方不时传来熟悉的声籁,而阳光正暖着我的脸颊。张目四望,不管你看看眼前的蜗牛甲壳,雕镂刻画得那般精致,恍如童话里小精灵头上的细角,而且角端作蔷薇色;还灵活运用哟☆课堂提高☆ 是俯瞰从此处至海上的一带平芜,它浮游于午后阳光的微笑之下,几乎活了起来,这里没有树篱,一片空旷,但有许多炯炯有神的树木……

⑸战争的创伤已经深深侵入我们的身心,正如严霜侵入土地那样。在为了杀人流血这桩事情而战斗、护理、宣传、文字、工事,以及计数不清的各个方面而竭尽努力的人们当中,很少有人是出于对战争的真正热忱才去做的。但是,说来奇怪,这四年来写得最优美的一篇诗歌,亦即朱利安·克伦菲尔的《投入战斗!》竟是纵情讴歌战争之作!但是如果我们能把自那第一声战斗号角之后一切男女对战争所发出的深 切诅咒全部聚集起来,那些哀歌之多恐怕连笼罩地面的高空也盛装不下。灵活运用哟☆课堂提高☆ 1.本文第⑷段的景物描写十分精彩,请分析其表达特色与表达效果。(4分)灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】选取青山上代表性的景物,从视觉、听觉、触觉多角度描写,远近俯仰,相映成趣;运用比喻、拟人等修辞手法,具体生动地描绘出青山上明丽轻快、充满生机的景象,表现重获和平的自由自在、欢欣喜悦。做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:此题首先要找到第四段画线的句子,仔细分析描写了哪些景物,有何特点,这些景物之间有什么关系,都是从哪些角度来描写的,运用了哪些修辞手法以及表达什么情感等,答题时,要从这些方面去分析作答。如画眉、新月、天空、阳光、蜗牛、树木等,都是山上有代表性的景物,采用了从视觉、听觉、触觉多角度描写,“轻如蝉翼”“犹如童话”等运用比喻的修辞手法,要从生动形象的角度去分析作者所描绘的充满生机明快的自然画面,由此引出作者想要表达的内心喜悦情感。找到窍门了吗?☆课堂提高☆ 2.本文作者善于在对比中表达对战争的厌恶,全文主要有哪几组对比?请作简要概括。(4分)灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】战时登山时的恐怖与战后登山的自由、幸福不少人的忘却与我的永不忘记纵情讴歌战争的诗歌的优美与多得连高空也盛不下的哀歌的深切诅咒。做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:此题要在回读全文,整体理解文意的基础上,从文章中找出能表现作者心理或者态度等方面明显变化的语句进行概括,如战时登山时的恐怖与战后登山的自由、幸福不少人的忘却与我的永不忘记、纵情讴歌战争的诗歌的优美与多得连高空也盛不下的哀歌的深切诅咒等,答题时,要紧紧围绕“表达对战争的厌恶”来从文章中找出这些对比的内容。找到窍门了吗?

1.把握文章的写作思路,体会作者的思想情感。

2.分析课文中景物描写的方法。 要学会哟☆温故知新☆ 1.给下列加点字注音:

陆蠡(? ) 摺叠( ) 瞥见( ) 蕈( )菌 涸( )辙(? ?)

淅沥( ?)?? 猗郁( )? 移徙( )?? 婆娑(? )??? 揠( )苗助长?

2.解释下列词语的含义:

揠苗助长:

淅沥:

婆娑:

葱茏:

猗郁:先学一点☆温故知新☆ 1. ?lǐ zhé piē xùn hé zhé ?xī? yī? ?xǐ? suō? yà

2. 揠苗助长:比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。也说拔苗助长。

淅沥:象声词,形容轻微的风声、雨声、落叶声等。

婆娑:盘旋(多指舞蹈)。

葱茏:(草木)青翠茂盛。

猗郁:茂盛的样子。矫正一下☆课堂探讨☆ 《囚绿记》属于记叙性的散文;“囚绿”意思就是把绿色囚禁起来──作者叙述自己在北京寓所将窗前的常春藤“囚禁”起来的事。那么作者是如何具体展开文章内容的,请快速阅读课文,划出关键句子,理清文章的写作思路,体会作者的情感。探究一下☆课堂探讨☆ 本题设置的目的是引导学生把握文章的写作思路,体会作者的情感。解答时要考虑到记叙性散文的特点,首先要了解文章的对事件前因后果的叙述过程,抓住文章的关键句子,在此基础之上理清文章的结构,把握文章的写作思路,体会作者的思想情感。所谓关键句,即文中表达作者思想情感、哲理思考的句子或体现行文脉络的句子。你知道吗?☆课堂探讨☆ 做的怎样?文章写作思路:寻绿──赏绿──囚绿──释绿──念绿。

“寻绿”写出对“绿”的热切追求。从窗户写起,交代绿的由来。一些表达情感态度的词语,如”喜悦而满足”“欢喜”“喜悦”等,也给绿带上了情绪色彩,物我之间初相映照。

“赏绿”直接抒发了作者对绿的赞美,表达欢喜满足。如“绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐……”

“囚绿”写出对绿爱到了极点。绿囚不了解“我”对它的爱抚和善意,执著的向着阳光生长,损害了“我”的自尊心,于是“我”很恼怒,以致于要把它继续囚下去。☆课堂探讨☆ “释绿”点明主旨。“卢沟桥事件发生了”点明了写作背景。“临行时我珍重地开释了这永不屈服于黑暗的囚人”。体现了作者发自内心的对自由和光明的呼唤。

“念绿” 表达出对绿的惦念与惦念与牵挂。一年后仍旧怀念“圆窗和绿友”,设想再度见面时的情景,含蓄的表达了作者对日寇铁蹄下的同胞的惦念与牵挂!

小结:

绿使处于孤独、寂寞、苦闷中的作者获得了精神上的激励,所以,他深深地爱着绿。因为爱绿心切,所以“囚绿”,这体现了作者对绿的“自私之爱”。绿被囚禁之后,它的尖端总朝着原来的方向,固执,具有追求光明的性格,永不屈服于黑暗,这使作者的心灵受到触到,所以最后才会“珍重地开释”、“祝福”,这体现了作者对绿的“敬重之爱”。做的怎样?☆课堂提高☆ (14届江苏省沭阳高三下学期期中调研)阅读下面的作品,完成文后各题。

绝地之音

马步升

①七年前深秋的一个黄昏,我呆坐在陕甘交界处一座古长城的营盘上,怅望着大沟那面踟躇在山坡上恹恹的夕阳,倾听着那串如丝如缕如歌似哭的歌声,被风沙折磨了半个月的干涸的眼眶,不觉间盈满了清泪。

②那年秋天,我随导师踏上了徒步考察长城的征程。整日里见不着生存在现时现地的人,能与我们交流的只有秦汉边卒的遗迹,那无阻无碍的朔风挟着远古的灵感,一拨一拨地注入我们的身心。我和导师站在城墙上,寻找继续前行的路。这时,一个场景牢牢地攫住了我。灵活运用哟☆课堂提高☆ ③面前又是一条大沟。夕阳仍然漂在那面沟坡上。一眼望不见边沿的沟坡破碎而陡直。有一块平地,满沟坡只有一块平地。那是一块什么样的平地呵,沟坡向沟底延伸,突然被沟内冲出来的洪水迎面斩断,在面前划出一道深达百米的危崖,山坡上涌下来的洪水则从两面切割下来,各自形成危崖,中间只留下两亩见方的一块平地,岌岌悬于三面陡崖之上,余下的一面如一根细绳拴在山体之上。距平台不远有两棵山椿树,树下有几孔土窑洞,一群鸡,一条大黑狗,几头猪,还有几头大骡子在树下或站或卧。山坡较平缓处,铺展着有耕种痕迹的山坡地。平台上正在打碾庄稼。一头大骡子拉着碌碡在场内不紧不慢地转圈儿,一个人一手牵绳缰,一手场皮鞭,皮鞭并不往下抽,只绕在空中,偶尔鞭梢一抖,啪地一声,那声音就沿着三面沟崖哗啦啦传出去,很远很远,直到听不见任何声响,还觉得有一股声音驰向遥远。突然,那人唱了起来,细听,那歌无词,也无统一的灵活运用哟☆课堂提高☆ 曲调,只有一种内在的音韵连续在一起。如果说有歌词的话,那就只有“咧”一个字。咧—咧—咧—,歌声好似被鞭梢越沟撩过来,抑或是被风断断续续扔过来。满地是无边的黄土壑,昏黄的夕阳浮在黄土上,满地好似涂着秦汉边卒那风干的血。那歌声,似情歌却含雄壮,似悲歌却多悠扬,似颂歌却兼哀怨,似战歌却嫌凄婉……那是一首真正的绝唱,无词,而饱含万有,无调,却调兼古今。

④多年来,我一直在寻找那支歌的词和调,为此,我翻遍了几乎所有可以找得到的形式各异的黄土高原民歌卷册,为此,我喜欢听各种音乐和各种嗓门唱出的歌。遗憾的是我的寻找距离原目标愈来愈远,我甚至不能确定世间有无那首歌,或者我是否听到过那首歌。尽管那首歌仍时时刻刻奔来耳畔,那清晰的音符有力地敲打着我的心灵,让我一次又一次的感动。灵活运用哟☆课堂提高☆ ⑤绝地,才能迸发出绝唱,绝唱,永远是绝地的宿命。绝地之音,并不仅仅传达悲壮哀婉,它是生命本身,每一个音符里都透射着生命的全部内涵。它不是用具体的词、调所能表达清楚的,身处无语无理性之境地,废词失调才是真实生命的展示。灵活运用哟☆课堂提高☆ 1.请简要说明本文的写作思路。(4分)灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】本文以“绝地之音”为中心,按“追忆绝地之音——邂逅绝地之音——捕捉绝地之音”这一思路铺衍成文。(一点1分)做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:本题在解答时需要通读全文,理清文章的结构,然后组织答案。本文题目是绝地之音,内容围绕绝地之音展开,第一自然段是追忆,第二段到第四段是邂逅绝地之音的过程,第五、六两段是寻找捕捉绝地之音。找到窍门了吗?☆课堂提高☆ 2.多年来,作者一直在寻找那支歌的词和调,可是作者说这“寻找”却“距离原目标愈来愈远”,试探究其原因。(6分)

灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】⑴因为绝地之音只有在绝地之中才能迸发出的顽强生命力;⑵因为作者的寻找过多地注重了诗歌的形式;(3)因为真正的绝地之音蕴含着生命本身的深刻内涵。(一点2分)做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:本题应扣住绝地之音产生的条件、特点以及作者寻找的偏离方向来答。从题目看,本文题目是“绝地之音”,文章所写也是地绝地邂逅的声音,“绝地,才能迸发出绝唱,绝唱,永远是绝地的宿命”,那么不到绝地是听不到这种声音的;而作者所寻却是“翻遍了几乎所有可以找得到的形式各异的黄土高原民歌卷册”,可见作者的寻找方向、寻找方式都是错误的。因此作者寻不到绝地之音。找到窍门了吗?☆课堂探讨☆ 找出文中直接描写常春藤的句子,分析,作者运用了哪些手法来描写绿,突出了绿的哪些特点。探究一下☆课堂探讨☆ 景物描写是我们在阅读和写作中经常遇到的问题,本文中对绿的描写也属于景物描写部分。本题在解答时可先在文中找到相关的语句,然后进行分析,指出这些句子用了哪些手法,如修辞手法、描写手法等,写出了景物的哪些特点,并分析这样写有什么作用等。你知道吗?☆课堂探讨☆ 作者描写绿的最大特点:赋物以情,将绿(常春藤)人格化。运用拟人和象征的手法,一半是写实景实情,一半是带着感情与想像。

它具有美的特点,“伸开柔软的卷须”“舒开折叠着的嫩叶”,下雨时带着“淅沥的声音,婆娑的摆舞”;?

它是青春、爱和幸福的象征,“我要借绿色来比喻葱茏的爱和幸福,我要借绿色来比喻猗郁的年华”;?

它是柔弱的,离开阳光就“失去了青苍的颜色,变成柔绿,变成嫩黄,枝条变成细瘦,变成娇弱,好像病的孩子”;做的怎样?☆课堂探讨☆ 它是倔强的、坚贞的,“它的尖端总是朝着窗外的方向。甚至于一枚细叶,一茎卷须,都朝原来的方向。植物是多固执啊!”它是永不屈服的,“永不屈服黑暗的囚人”。

小结:

“绿”的这些特点既有现实依据,又有作者的美化、拟人化的加工,显然,作者是把绿枝条当作人来写的。做的怎样?☆课堂提高☆ (2014届山东聊城东阿一中高三10月模测)读下面的作品,完成后面的题目。

远处的青山

【英】高尔斯华绥

⑴不仅仅是在这刚刚过去的三月里(但已恍同隔世),在一个充满痛苦的日子——德国发动它最后一次总攻后的那个星期天,我还登上过这座青山呢。我俯身草上,暖着面颊,一边因为那新的恐怖而寻找安慰,这进攻发生在连续四年的战祸之后,益发显得酷烈出奇。

⑵现在总算有了完结,于是我又一次登上了这座青山,这时心头不再感到痉挛,身上也不再有毒气侵袭。和平了!仍然有些难以相信。战争持续了这么长久,我们不少人似乎已经忘记了1914年8月的战争全面爆发之初的那种盛怒与惊愕之感。但是我却没有,而且永远不会。灵活运用哟☆课堂提高☆ ⑶在我们一些人中——我以为实际在相当多的人中,只不过他们表达不出罢了——这场战争主要会给他们留下这种感觉:“但愿我能找到这样一个国家,那里人们所关心的不再是我们一向所关心的那些,而是美,是自然,是彼此仁爱相待。但愿我能找到那座远处的青山!

⑷和平之感在我们思想上正一天天变得愈益真实和愈益与幸福相连。天空中各种禽鸟的飞翔,海鸥、白嘴鸭以及那往来徘徊于白垩坑边的棕色小东西对我都是欣慰,它们是那样自由自在不受拘束。一只画眉正鸣啭在黑莓丛中,那里叶间晨露未干。轻如蝉翼的新月依然隐浮在天际,远方不时传来熟悉的声籁,而阳光正暖着我的脸颊。张目四望,不管你看看眼前的蜗牛甲壳,雕镂刻画得那般精致,恍如童话里小精灵头上的细角,而且角端作蔷薇色;还灵活运用哟☆课堂提高☆ 是俯瞰从此处至海上的一带平芜,它浮游于午后阳光的微笑之下,几乎活了起来,这里没有树篱,一片空旷,但有许多炯炯有神的树木……

⑸战争的创伤已经深深侵入我们的身心,正如严霜侵入土地那样。在为了杀人流血这桩事情而战斗、护理、宣传、文字、工事,以及计数不清的各个方面而竭尽努力的人们当中,很少有人是出于对战争的真正热忱才去做的。但是,说来奇怪,这四年来写得最优美的一篇诗歌,亦即朱利安·克伦菲尔的《投入战斗!》竟是纵情讴歌战争之作!但是如果我们能把自那第一声战斗号角之后一切男女对战争所发出的深 切诅咒全部聚集起来,那些哀歌之多恐怕连笼罩地面的高空也盛装不下。灵活运用哟☆课堂提高☆ 1.本文第⑷段的景物描写十分精彩,请分析其表达特色与表达效果。(4分)灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】选取青山上代表性的景物,从视觉、听觉、触觉多角度描写,远近俯仰,相映成趣;运用比喻、拟人等修辞手法,具体生动地描绘出青山上明丽轻快、充满生机的景象,表现重获和平的自由自在、欢欣喜悦。做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:此题首先要找到第四段画线的句子,仔细分析描写了哪些景物,有何特点,这些景物之间有什么关系,都是从哪些角度来描写的,运用了哪些修辞手法以及表达什么情感等,答题时,要从这些方面去分析作答。如画眉、新月、天空、阳光、蜗牛、树木等,都是山上有代表性的景物,采用了从视觉、听觉、触觉多角度描写,“轻如蝉翼”“犹如童话”等运用比喻的修辞手法,要从生动形象的角度去分析作者所描绘的充满生机明快的自然画面,由此引出作者想要表达的内心喜悦情感。找到窍门了吗?☆课堂提高☆ 2.本文作者善于在对比中表达对战争的厌恶,全文主要有哪几组对比?请作简要概括。(4分)灵活运用哟☆课堂提高☆ 【答案】战时登山时的恐怖与战后登山的自由、幸福不少人的忘却与我的永不忘记纵情讴歌战争的诗歌的优美与多得连高空也盛不下的哀歌的深切诅咒。做的怎样?☆课堂提高☆ 【解析】

试题分析:此题要在回读全文,整体理解文意的基础上,从文章中找出能表现作者心理或者态度等方面明显变化的语句进行概括,如战时登山时的恐怖与战后登山的自由、幸福不少人的忘却与我的永不忘记、纵情讴歌战争的诗歌的优美与多得连高空也盛不下的哀歌的深切诅咒等,答题时,要紧紧围绕“表达对战争的厌恶”来从文章中找出这些对比的内容。找到窍门了吗?