河北省石家庄市部分高中2023-2024学年高三上学期期中考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省石家庄市部分高中2023-2024学年高三上学期期中考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-10 10:43:39 | ||

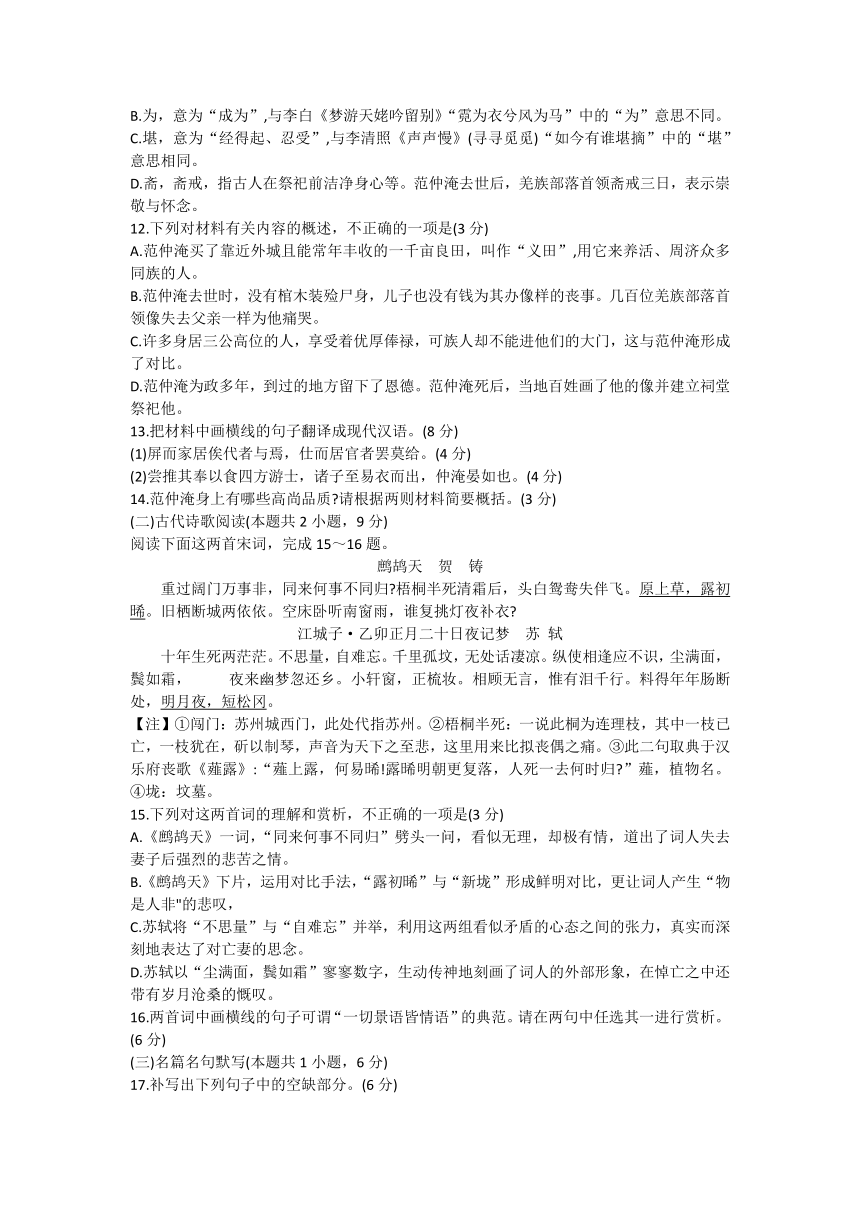

图片预览

文档简介

石家庄市部分高中2023-2024学年高三上学期期中考试

语 文

本试卷共8页,总分150分,考试时间150分钟。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

近代以前,长期的农业社会,产生、继承、发展了许多节日。现在只要打开《岁时广记》一类的古代文献看看,你就会感到惊异了。为什么会有那么多的节日 是古人闲着无事干,或者他们物力、精力过剩,所以要来弄弄这种“四时八节”吗 不是的。尽管过去有些节日,现在我们看来是无谓、可笑乃至可厌的,但其在被创造乃至被继承的当时,有它的主客观原因和相应条件。在过去节日及其活动中,有些是有一定现实意义和作用的(如端午的洒雄黄酒、六月六的晒衣物及年终的掸尘等),有些却只是为满足生活、心理的要求(如新年的家人团聚、亲友来往以及追傩、钉桃符等)。后者往往带着幻想和迷信的色彩。这是由于当时人们对付实际事物的能力还很有限,认识事物的知识水平又比较低下。因此,为了满足需要,不能不借助于巫术及宗教信仰、仪式。这就必然要使这种文化带有消极的因素。它标志着人类和民族文化的原始的或近原始的阶段。

但是,人民文化具有一种自然调节、改进的能力。随着社会的发展,人们的实际活动能力和心理智能也不断变化。他们对于传统文化(包括节日活动在内)中的不合理的、过时的部分,往往不自觉地或半自觉地加以改动,使之合理化(或比较合理化),使之具有较高的社会意义。例如本来是一种禳突法术的放纸鸢活动,逐渐成为一种大人或儿童的文娱活动,又如本来是江滨人民驱除瘟神等的宗教行事——送瘟船,后来却被联系到楚国忠臣的沉江故事,使它具有历史的和伦理的意义。这种事实,不仅说明了民间文化的进步性,也增强了文化进化理论的可靠性。

民间节日,作为一种文化事象,有一个颇值得注意的特点,就是它的复合性。例如端午节,它既有划龙舟、吃粽子等活动,又有饮雄黄酒、括艾蒿、挂蒲到、贴钟馗图、小孩带香囊和穿老虎腰肚,以及出嫁了的女儿回娘家、邻居互送节物等活动。至于那一年之首的春节,活动事项就更加繁多了。宋人陈元靓编基的《岁时广记》中,“元旦”这部分的资料(包括活动和故事),就占了三卷。18世纪中叶文人学者所写作的新年民俗诗集《武林新年杂咏》里,关于艺术、技艺一类事项的题目就有40多个。这些表明,民间的许多节日是包括社会的多种活动事项在内的。从社会文化的门类说,它包括经济、宗教、伦理、艺术、技艺等活动。它是许多文化活动的集合体,是民族文化的一种展览会。

由于上述这种特点,民间文学的功能必然也是多方面的,关于人际的团结、社会规范的保持、技能的表现、医药的运用,以及对各种心理的慰藉……总之,民间节日,在过去,尽着各种社会功能,是民族文化的综合应用。在这种意义上,我们今天不能简单地以旧文化、旧生活模式一笔抹杀它。

我们现在处在社会主义初级阶段。许多社会礼制和观念都起着新的变化。我们的风俗、习尚(包括节日)也不能安于旧态。中华人民共和国成立之后,我们已经采用了一些新节日,如青年节、劳动节、建军节、国庆节(还有些地方把重阳节改为老人节)。但同时有些传统节日仍在普遍或局部沿用,如春节、清明节、中秋节等。不过由于现实生活有较大的变动,作为上层建筑的文化,不能不作相应修改,如传统新年改为春节,并加入新的内客(慰问军烈属等);清明节主要作为纪念革命烈士的节日等。这样做,是合理的,也是必要的。这些有长远历史的古老节日,在新社会中就成了新文化的一部分。我以为传统节日行事中,还有些是颇有意义或情趣的,像上文所提到的晒衣物、掸尘等,符合新学理和新社会要求。此外,如清明踏青、踢毽子,重阳登高(南方并放纸鸢),甚至如七夕的女儿月下穿针、中秋的玩兔儿爷等,虽没有显著的社会或科学意义,但作为民族的传统生活情趣,以某种适当形式给予保留,也是可以考虑的吧

(摘编自钟敬文《节日与文化》)

1,下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.节日在被创造乃至被继承的当时,有它的主客观原因和相应条件,节日及其活动是有一定现实意义和作用的。

B.传统节日中有些带有迷信和幻想的色彩,这与当时人们对付实际事物的能力和认识事物的知识水平有着密切的关联。

C.传统文化(包括节日活动在内)一经改动,便会合理化或比较合理化,并且能具有较高的社会意义。

D.端午节活动繁多,通过这个节日可以推论民间的许多节日,包括社会的多种活动事项,具有复合性。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.因为古人长期处于农业社会中,闲暇时间较多,故而创造、发展了许多节日。

B.江滨人民的一种宗教行事——送瘟船,与楚国忠臣的沉江故事发生联系后,意义得到拓展。

C.民间的许多节日是许多文化活动的集合体,是民族文化的一种展览会,有多种社会功能。

D.中华人民共和国成立后,一些传统节日名称、节日活动内容有变动,是社会礼制和观念变化的体现。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A.文章第一段,主要论证传统节日被创造和被继承的主客观原因和相应条件。

B.文章第二、三段,都是开头提出论点,然后展开论述,都运用了举例论证。

C.文章第五段,举中国节日及其活动内容的例子,论证的只是风尚变迁的必要性。

D.文章从多个角度和层面谈了节日和文化的关系,妮娓道来,富有生活气息。

4.处于社会主义初级阶段,我们应怎样对待传统节日 请举例说明。(4分)

5.育英中学正在进行家乡文化调查,确定主题为“春节”,请你根据文本内容设计一个调查内容提纲,要求包含三个方面。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)阅读下面的文字,完成6~9题。

驴耳朵豆角

许福元

这一天,九十七岁的老母亲对我说,想吃一锅鲜清娴驴耳朵豆角。

于是,我匆匆从农贸市场淘换来淘换去,终于淘换到了驴耳染豆角。妻子赶紧择边洗净、横切竖丝,然后热锅尬汤、爆火放油,佐以五花肉,配以葱姜蒜,也就有半个点儿,连同暄腾腾的杨镇戗面高庄馒头,一块端到了母亲面前。

母亲只尝了一口,皱了皱眉,就放下了筷子。我赶紧问,咋地

母亲说,不咋地,不是那个味儿。我问,是哪个味儿

母亲脸色沉下来,那个味儿你难道忘了 那些岁月,那个味道,我如何忘得了

“谷雨前后,种瓜点豆。”那时的母亲也就四十七八岁,她从陈年的葫芦头里倒出十几粒驴耳朵亚角籽。亚角籽是扁的、鼓的、椭圆形,浑身黑色却镶一道白边儿。黑豆角籽被放进一只白瓷碟子里,并不贮水,而是用一块旧蓝碎花软布,藏湿了,蒙在碟子上,像孵小鸡。每天她要将蓝碎花布用清水涮一涮,再蒙上。这样大概过了五六天,豆角籽肿胀了,发胖了,那还不够。直待豆角籽破开,吐出雀舌一样的嫩芽儿,才开始播种。

播种是穴播。母亲沿着篱笆的里边,隔三尺开外挖一个水桶大小深浅的坑,然后填上鸡粪与猪粪与羊粪与驴粪与狗粪,上面压上黄土,足足地浇上两桶水,却并不急于下种。待水汽下沉,湿气上返时,才播下种子。每穴只播两三粒,共十几穴,一周遭的篱笆也就种齐了。

初时我常常醇下去看,种子很沉得住气,一点动静也没有。我几乎怀疑,在碟子里咧嘴的嫩芽是否会蒿回去。就在一天清晨,阳光透过篱笆照进来,那一穴黄土忽然有了松动,一小片土盖翘着支棱起来。下面竟是三棵幼芽,头钩状,浅绿;身体胖墩墩,豆黄;下半身柱形,白色。像两个稚气的问号,共同撑起一面天窗。很快,这面天窗就被幼苗掀翻。

幼苗先是锥形,叶子是尖尖的,像绿色的剑,直指青天。几天以后,叶子成对成对出现,如李生的姐妹,傲然不群。尔后扶接生长,纤细的茎丝儿不断抽长、延仲、探索、攀缘,一对一对圆圆的叶子紧随其后,步伐跟得很紧很紧。每一对叶子的根部,都是一条分枝,每一条分枝的叶子,都掩映一簇花朵。花朵蓝莹莹的,开放状如蓝蝴蝶,造型美如兰花指。每一朵花染凋谢后,驴耳朵亚角就钻出来。

驴耳朵豆角真像驴耳朵。长,恰到好处,宽,比例适宜。周边一道紫边绿线,中间凹凸肉厚肥实。这种豆角很低调,不像五月鲜地豆那样先声夺人,也不像白不老豆角那样故作清白,更不像十八粒架豆那样垂垂挂挂,显摆显摆。当其他豆角相继谢世后,驴耳染豆角在秋头子上才热闹起来。

给我即象最深刻的是母亲中午从生产队地里收工回来,未进栅栏门,先从当街用胳膊夹一个棒秸拖进院来,然后从土窗台上摸出钥匙,露脚儿开门。棒秸这才被她放下,先点火,后刷锅,然后自棒子面,掺水和面,往锅里添一瓢水,往灶里攘一把柴。迅即奔出门外,钻进稠得不能再稠的绿豆角秧中去了。只一小会儿,她就兜了一大衣襟驴耳朵豆角。这时,锅底的水似开未开,灶腔里的火似灭未灭。她又往灶里续了柴,将那一片一片豆角,从脊背一掐,老丝儿绕成一卷一圈,纷纷跌落在她脚背上,然后用手一摄,抛入锅底。这时,棒子面也醒好了,锅也热了,“啪!啪!啪!”顺锅沿儿于豆角上面,贴一溜玉米面饽饽。此时,倘火从灶里燃出来,手又沾着棒子面,母亲只是屈脚将柴火往灶门里一蹬,手里照样干活,其动作干净利落像个武林高手,锅里活儿完毕,扣上锅盖,周国用手巾、抹布圈严,压上瓦盆。再往灶里填上一大掐子棒骨,这才搬梯子上房,趁锅冒大气、等待饭熟的时间,将白薯干翻晾一遍。

母亲下房来时,揭开锅盖。锅底,青色的驴耳朵豆角,散发着淡淡清香;四周,黄灿灿玉米面饼子,定格着母亲的指痕。母亲将驴耳朵亚角捞出,用凉水一过。然后在上面撒一小把盐,用筷子一拌。锅底的余温仍可利用,添两瓢水,抓三捧糠,掺一小碗白薯面,兑半桶泔水,猪也饿得“咣、咣、咣”用嘴头子狂拱猪图门子。

母亲嘴嚼着饼子,生产队上工的钟“当、当、当”又敲响了。

弟弟很懂事,听母亲说驴耳朵亚角不是那个味儿,特从自己开垦的十边地上揪下紫边的驴耳朵豆角,不搁油,只放盐,如20世纪六七十年代之法她制了一回。

母亲这回尝了,点点共,就是这个味儿。我尝了,直咧嘴,顺口说出,又苦又涩!

母亲脸色叉沉下来,不苦不涩,那还叫驴耳朵豆角吗 是啊是啊,生活中假如没有苦涩,那还叫生活吗

(有删改)

6,下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.九十七岁的老母亲想吃鲜清炯驴耳朵豆角,表现了老母亲对往昔岁月的怀念与留恋,引出下文关于驴耳朵豆角的故事。

B.“淘换来淘换去”既表现了“我”在农贸市场耐心寻找驴耳朵豆角的情形,又说明驴耳朵豆角在当今的市场上并不常见。

C.母亲中午从生产队地里收工回来,点火烧水的间隙采摘驴耳朵豆角,准备一家人的中餐,忙忙碌碌而又井井有条。

D.锅底的青色的驴耳朵豆角散发清香,四周的玉米面饼子黄灿灿的,简单的食物折射出当时物质与精神生活的极度匮乏。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.择菜、切菜、炒菜、配料,文章运用一连串的细节描写,表现了妻子的心灵手巧与孝顺。

B.“而是用一块旧蓝碎花软布,蘸湿了,蒙在碟子上,像孵小鸡”,语言质朴,如话家常,带有浓郁的农村生活气息。

C.文章运用第一人称叙事,用“我”的视角叙写母亲与豆角的故事,表达了对劳动致富的肯定与赞美。

D.“如20世纪六七十年代之法炮制了一回”,巧妙点明“那些岁月”的具体时间,为文章增添了怀旧的意味。

8.请简要分析“母亲脸色”两次“沉下来”的原因。(4分)

9,文章详细描写了母亲催芽、播种以及驴耳朵豆角生长的过程,这有什么作用 请结合全文简要说明。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

范文正公,平生好拖与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。

方贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰“义田”,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬皆有赔。择族之长而赞者主其计,而时共出纳焉。日食,人一升;岁衣,人一绿;嫁女者五十千,再嫁者三十千;娶妇者三十千,再娶者十五千;葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢莫给。此其大较也。

初,公之未贵显也,尝有志于是矣,而力未逮者二十年。既而为西帅,及参大政,于是始有禄赐之入,而终其志。公既殁后世子孙修其业承其志如公之存也。公虽位充禄厚,而贫终其身。殁之日,身无以为敛,子无以为丧。唯以施贫活族之义,遗其子而已。

呜呼!世之都三公位,事万钟禄,其邸第之雄、车舆之饰,声色之多、妻孥之富,止乎一己而已。而族之人不得其门者,岂少也哉 况于施贤乎 其下为卿,为大夫,为士,廪稍之充、奉养之厚,止乎一已而已。而族之人操壶瓢为沟中瘠者,又岂少哉 况于他人乎 是皆公之罪人也。

(节选自《古文观止·义田记》,有删改)

材料二:

范仲淹之应天府,依戚同文学。昼夜不息,冬月惫甚,以水沃面;食不给,至以糜粥继之。人不能堪,仲淹不苦也。晏殊知应天府,闻伸淹名,召置府学。尝推其奉以食四方游士,诸子至易衣而出,仲淹晏如也。伸淹以母在时方贫,其后虽贵,非宾客不重肉。妻子衣食,仅能自充。而好施予,置义庄里中,以赡族人。死之日,四方闻者,皆为叹息。为政尚忠厚,所至有恩,邠、庆二州之民与属羌,皆西像立生祠事之。及其卒也,羌酋数百人,哭之如父,斋三日而去。

(节选自《宋史·范仲淹传》,有删改)

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号写在横线上。(3分)

公既殁A后B世C子孙修D其业E承F其志G如公H之存也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.文正,谥号,古代帝王、贵族、大臣等死后被追加的称号。范文正公即范仲淹,谥号“文正”。

B.为,意为“成为”,与李白《梦游天姥吟留别》“霓为衣兮风为马”中的“为”意思不同。

C.堪,意为“经得起、忍受”,与李清照《声声慢》(寻寻觅觅)“如今有谁堪摘”中的“堪”意思相同。

D.斋,斋戒,指古人在祭祀前洁净身心等。范仲淹去世后,羌族部落首领斋戒三日,表示崇敬与怀念。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.范仲淹买了靠近外城且能常年丰收的一千亩良田,叫作“义田”,用它来养活、周济众多同族的人。

B.范仲淹去世时,没有棺木装殓尸身,儿子也没有钱为其办像样的丧事。几百位羌族部落首领像失去父亲一样为他痛哭。

C.许多身居三公高位的人,享受着优厚俸禄,可族人却不能进他们的大门,这与范仲淹形成了对比。

D.范仲淹为政多年,到过的地方留下了恩德。范仲淹死后,当地百姓画了他的像并建立祠堂祭祀他。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢莫给。(4分)

(2)尝推其奉以食四方游士,诸子至易衣而出,仲淹晏如也。(4分)

14.范仲淹身上有哪些高尚品质 请根据两则材料简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这两首宋词,完成15~16题。

鹧鸪天 贺 铸

重过阔门万事非,同来何事不同归 梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。原上草,露初晞。旧栖断城两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣

江城子·乙卯正月二十日夜记梦 苏 轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜, 夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【注】①闯门:苏州城西门,此处代指苏州。②梧桐半死:一说此桐为连理枝,其中一枝已亡,一枝犹在,斫以制琴,声音为天下之至悲,这里用来比拟丧偶之痛。③此二句取典于汉乐府丧歌《薤露》:“薤上露,何易晞!露晞明朝更复落,人死一去何时归 ”薤,植物名。④垅:坟墓。

15.下列对这两首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.《鹧鸪天》一词,“同来何事不同归”劈头一问,看似无理,却极有情,道出了词人失去妻子后强烈的悲苦之情。

B.《鹧鸪天》下片,运用对比手法,“露初晞”与“新垅”形成鲜明对比,更让词人产生“物是人非"的悲叹,

C.苏轼将“不思量”与“自难忘”并举,利用这两组看似矛盾的心态之间的张力,真实而深刻地表达了对亡妻的思念。

D.苏轼以“尘满面,鬓如霜”寥寥数字,生动传神地刻画了词人的外部形象,在悼亡之中还带有岁月沧桑的慨叹。

16.两首词中画横线的句子可谓“一切景语皆情语”的典范。请在两句中任选其一进行赏析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《石钟山记》中记载,李渤亲访遗踪,自认为已知晓石钟山得名由来,但苏轼却质疑:“ , ”,为何唯独这座山用钟来命名

(2)黄庭坚《登快阁》中既描绘出诗人登快阁亭时所览胜景,又写出诗人胸襟怀抱的两句是“_________________,__________”。

(3)小刚同学离开西安前往新疆,一进入塞外,大西北的壮阔景象使他不禁吟诵起前人的写景名句"_______________,____________"。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用1(本题共3小题,12分)阅读下面的文字,完成18~20题。

近年来,互联网的快速普及繁盛,为数字化赋能乡村振兴提供了坚实的基础。短视频的发展为返多青年创业、生根提供有利契机,“乡村网红” ①_,“网红乡村”水到渠成。返乡青年在政策、资源、技术等多方的支持下,实现了自身与乡土文化传承、乡村文明发展、乡村文艺创断的同频共振,为乡村振兴 ② 。返乡青年依托短视频平台,推出大量多元化、个性化的“三农”题材短视频。这些短视频生动鲜活地塑造了诸多“新农人”,展现了农村日常生活场景,乡村振兴之下乡村文明和乡土文化的勃兴的传递开彰星。

短视频平台发起“美丽的家乡田园风光”“最美乡村”“原生态乡村生活”等关于乡村景观、乡村回忆的话题。“三农”自媒体账号或是聚焦身边的生活景观,或是呈现秀丽壮美的山川奇观,成为乡村景观的“记录者”。如某专注贵州乡村直播的账号,就拍摄了云贵川各地的山村自然风貌、少数民族部落,将藏匿于山间、水间,不为人知的自然衬庄与田间美景传播出去。318国道上震撼的怒江大桥、宁静样和的重庆南川盐井梯田、奇妙的恩施蝴蝶岩和清江大峡谷……短视频里呈现的景致,激发了一位美术系学生的创作灵感:“大自然真的是 ③_,让我灵感不断涌出。这些美景自然天成,不像是人力所能达到的。每一处都是入画的好题材。”网友也惊叹:“这不是人间的仙境又是什么 ”

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,但不得改变原意。(4分)

20.文中画横线的句子使用了反问的修辞手法,请结合文段简要分析其表达效果。(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

作为一部历史人文纪录片,《大运河之歌》通过实地走访,使现实与历史在故事发生地“相遇”。“现场实景十白描动画”的手法,不仅体现了视听语言的创新,更体现了对大运河活态世界文化遗产的深层认识,真正实现了创作形式与内客的统一。欣欣向荣的今日运河,是活的历史,更是不断发展的中华文明的生动写照。

作为“国家相册”,纪录片有传承文化、传播文明的重要使命。近年来,一大批题材各异、形态不同的优秀纪录片,生动深入地讲述着中华文明故事,深受广大观众好评。这些优秀纪录片虽然千姿百态,却拥有一个显著的共性,即深挖“新”与“常”,于新处见常,于常处出新,以守正创断呈现中华文明的博大精深。《“字”从遇见你》单集5分钟,每集聚焦一个汉字,节奏明快,以说唱、动画等方式讲述汉字的独特性,延续性;《如果国宝会说话》基于对一件件文物细致独到的观察,让文物“自我表达”,讲述中华文明故事;《书简阅中国》通过30封古人书信,联通古人与现代人的共同情感,纸短情长;《鲜生史》通过鲁迅、苏轼、曹雪芹、白居易与美食的渊源,展示美食里的中国……

中华文明源远流长,生生不息,是纪录片创作的无穷宝藏。坚持守正创新,纪录片在讲好中华文明故事方面,拥有无限可能,令人期待。

21.下列各项中省略号的用法与文中省略号用法相同的一项是(3分)

A.她轻轻地哼起了《摇篮曲》:“月儿明,风儿静,树叶儿遮窗棂啊,蚰蚰儿叫铮铮……”

B.他望着那捆书,用微弱的声音说:“你们要……好好学习……将来……做有用……的人!”

C.看着他留给我的这幅画,良久,我的心底里,好像有一颗种子在生根、发芽……

D.在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。

22.优秀的纪录片的命名往往也很有艺术性,请结合文本,从““字’从遇见你”“大运河之歌”“鲜生史”三个片名中任选两个,谈谈你的理解。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

唐代诗人杜苟鹤在《泾溪》中写道:“泾溪石险人兢慎,终岁不闻倾覆人。却是平流无石处,时时闻说有沉沦。”意思是,险流之处几乎无人倾覆,而平流无险之处却时常有人出事。

上述材料引发了你怎样的联想和思考 请以“小议‘平流与险流’”为题目,写一篇议论文。

要求;论点明确,论据充实;语言流畅,书写清晰。

语 文

本试卷共8页,总分150分,考试时间150分钟。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

近代以前,长期的农业社会,产生、继承、发展了许多节日。现在只要打开《岁时广记》一类的古代文献看看,你就会感到惊异了。为什么会有那么多的节日 是古人闲着无事干,或者他们物力、精力过剩,所以要来弄弄这种“四时八节”吗 不是的。尽管过去有些节日,现在我们看来是无谓、可笑乃至可厌的,但其在被创造乃至被继承的当时,有它的主客观原因和相应条件。在过去节日及其活动中,有些是有一定现实意义和作用的(如端午的洒雄黄酒、六月六的晒衣物及年终的掸尘等),有些却只是为满足生活、心理的要求(如新年的家人团聚、亲友来往以及追傩、钉桃符等)。后者往往带着幻想和迷信的色彩。这是由于当时人们对付实际事物的能力还很有限,认识事物的知识水平又比较低下。因此,为了满足需要,不能不借助于巫术及宗教信仰、仪式。这就必然要使这种文化带有消极的因素。它标志着人类和民族文化的原始的或近原始的阶段。

但是,人民文化具有一种自然调节、改进的能力。随着社会的发展,人们的实际活动能力和心理智能也不断变化。他们对于传统文化(包括节日活动在内)中的不合理的、过时的部分,往往不自觉地或半自觉地加以改动,使之合理化(或比较合理化),使之具有较高的社会意义。例如本来是一种禳突法术的放纸鸢活动,逐渐成为一种大人或儿童的文娱活动,又如本来是江滨人民驱除瘟神等的宗教行事——送瘟船,后来却被联系到楚国忠臣的沉江故事,使它具有历史的和伦理的意义。这种事实,不仅说明了民间文化的进步性,也增强了文化进化理论的可靠性。

民间节日,作为一种文化事象,有一个颇值得注意的特点,就是它的复合性。例如端午节,它既有划龙舟、吃粽子等活动,又有饮雄黄酒、括艾蒿、挂蒲到、贴钟馗图、小孩带香囊和穿老虎腰肚,以及出嫁了的女儿回娘家、邻居互送节物等活动。至于那一年之首的春节,活动事项就更加繁多了。宋人陈元靓编基的《岁时广记》中,“元旦”这部分的资料(包括活动和故事),就占了三卷。18世纪中叶文人学者所写作的新年民俗诗集《武林新年杂咏》里,关于艺术、技艺一类事项的题目就有40多个。这些表明,民间的许多节日是包括社会的多种活动事项在内的。从社会文化的门类说,它包括经济、宗教、伦理、艺术、技艺等活动。它是许多文化活动的集合体,是民族文化的一种展览会。

由于上述这种特点,民间文学的功能必然也是多方面的,关于人际的团结、社会规范的保持、技能的表现、医药的运用,以及对各种心理的慰藉……总之,民间节日,在过去,尽着各种社会功能,是民族文化的综合应用。在这种意义上,我们今天不能简单地以旧文化、旧生活模式一笔抹杀它。

我们现在处在社会主义初级阶段。许多社会礼制和观念都起着新的变化。我们的风俗、习尚(包括节日)也不能安于旧态。中华人民共和国成立之后,我们已经采用了一些新节日,如青年节、劳动节、建军节、国庆节(还有些地方把重阳节改为老人节)。但同时有些传统节日仍在普遍或局部沿用,如春节、清明节、中秋节等。不过由于现实生活有较大的变动,作为上层建筑的文化,不能不作相应修改,如传统新年改为春节,并加入新的内客(慰问军烈属等);清明节主要作为纪念革命烈士的节日等。这样做,是合理的,也是必要的。这些有长远历史的古老节日,在新社会中就成了新文化的一部分。我以为传统节日行事中,还有些是颇有意义或情趣的,像上文所提到的晒衣物、掸尘等,符合新学理和新社会要求。此外,如清明踏青、踢毽子,重阳登高(南方并放纸鸢),甚至如七夕的女儿月下穿针、中秋的玩兔儿爷等,虽没有显著的社会或科学意义,但作为民族的传统生活情趣,以某种适当形式给予保留,也是可以考虑的吧

(摘编自钟敬文《节日与文化》)

1,下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.节日在被创造乃至被继承的当时,有它的主客观原因和相应条件,节日及其活动是有一定现实意义和作用的。

B.传统节日中有些带有迷信和幻想的色彩,这与当时人们对付实际事物的能力和认识事物的知识水平有着密切的关联。

C.传统文化(包括节日活动在内)一经改动,便会合理化或比较合理化,并且能具有较高的社会意义。

D.端午节活动繁多,通过这个节日可以推论民间的许多节日,包括社会的多种活动事项,具有复合性。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.因为古人长期处于农业社会中,闲暇时间较多,故而创造、发展了许多节日。

B.江滨人民的一种宗教行事——送瘟船,与楚国忠臣的沉江故事发生联系后,意义得到拓展。

C.民间的许多节日是许多文化活动的集合体,是民族文化的一种展览会,有多种社会功能。

D.中华人民共和国成立后,一些传统节日名称、节日活动内容有变动,是社会礼制和观念变化的体现。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A.文章第一段,主要论证传统节日被创造和被继承的主客观原因和相应条件。

B.文章第二、三段,都是开头提出论点,然后展开论述,都运用了举例论证。

C.文章第五段,举中国节日及其活动内容的例子,论证的只是风尚变迁的必要性。

D.文章从多个角度和层面谈了节日和文化的关系,妮娓道来,富有生活气息。

4.处于社会主义初级阶段,我们应怎样对待传统节日 请举例说明。(4分)

5.育英中学正在进行家乡文化调查,确定主题为“春节”,请你根据文本内容设计一个调查内容提纲,要求包含三个方面。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)阅读下面的文字,完成6~9题。

驴耳朵豆角

许福元

这一天,九十七岁的老母亲对我说,想吃一锅鲜清娴驴耳朵豆角。

于是,我匆匆从农贸市场淘换来淘换去,终于淘换到了驴耳染豆角。妻子赶紧择边洗净、横切竖丝,然后热锅尬汤、爆火放油,佐以五花肉,配以葱姜蒜,也就有半个点儿,连同暄腾腾的杨镇戗面高庄馒头,一块端到了母亲面前。

母亲只尝了一口,皱了皱眉,就放下了筷子。我赶紧问,咋地

母亲说,不咋地,不是那个味儿。我问,是哪个味儿

母亲脸色沉下来,那个味儿你难道忘了 那些岁月,那个味道,我如何忘得了

“谷雨前后,种瓜点豆。”那时的母亲也就四十七八岁,她从陈年的葫芦头里倒出十几粒驴耳朵亚角籽。亚角籽是扁的、鼓的、椭圆形,浑身黑色却镶一道白边儿。黑豆角籽被放进一只白瓷碟子里,并不贮水,而是用一块旧蓝碎花软布,藏湿了,蒙在碟子上,像孵小鸡。每天她要将蓝碎花布用清水涮一涮,再蒙上。这样大概过了五六天,豆角籽肿胀了,发胖了,那还不够。直待豆角籽破开,吐出雀舌一样的嫩芽儿,才开始播种。

播种是穴播。母亲沿着篱笆的里边,隔三尺开外挖一个水桶大小深浅的坑,然后填上鸡粪与猪粪与羊粪与驴粪与狗粪,上面压上黄土,足足地浇上两桶水,却并不急于下种。待水汽下沉,湿气上返时,才播下种子。每穴只播两三粒,共十几穴,一周遭的篱笆也就种齐了。

初时我常常醇下去看,种子很沉得住气,一点动静也没有。我几乎怀疑,在碟子里咧嘴的嫩芽是否会蒿回去。就在一天清晨,阳光透过篱笆照进来,那一穴黄土忽然有了松动,一小片土盖翘着支棱起来。下面竟是三棵幼芽,头钩状,浅绿;身体胖墩墩,豆黄;下半身柱形,白色。像两个稚气的问号,共同撑起一面天窗。很快,这面天窗就被幼苗掀翻。

幼苗先是锥形,叶子是尖尖的,像绿色的剑,直指青天。几天以后,叶子成对成对出现,如李生的姐妹,傲然不群。尔后扶接生长,纤细的茎丝儿不断抽长、延仲、探索、攀缘,一对一对圆圆的叶子紧随其后,步伐跟得很紧很紧。每一对叶子的根部,都是一条分枝,每一条分枝的叶子,都掩映一簇花朵。花朵蓝莹莹的,开放状如蓝蝴蝶,造型美如兰花指。每一朵花染凋谢后,驴耳朵亚角就钻出来。

驴耳朵豆角真像驴耳朵。长,恰到好处,宽,比例适宜。周边一道紫边绿线,中间凹凸肉厚肥实。这种豆角很低调,不像五月鲜地豆那样先声夺人,也不像白不老豆角那样故作清白,更不像十八粒架豆那样垂垂挂挂,显摆显摆。当其他豆角相继谢世后,驴耳染豆角在秋头子上才热闹起来。

给我即象最深刻的是母亲中午从生产队地里收工回来,未进栅栏门,先从当街用胳膊夹一个棒秸拖进院来,然后从土窗台上摸出钥匙,露脚儿开门。棒秸这才被她放下,先点火,后刷锅,然后自棒子面,掺水和面,往锅里添一瓢水,往灶里攘一把柴。迅即奔出门外,钻进稠得不能再稠的绿豆角秧中去了。只一小会儿,她就兜了一大衣襟驴耳朵豆角。这时,锅底的水似开未开,灶腔里的火似灭未灭。她又往灶里续了柴,将那一片一片豆角,从脊背一掐,老丝儿绕成一卷一圈,纷纷跌落在她脚背上,然后用手一摄,抛入锅底。这时,棒子面也醒好了,锅也热了,“啪!啪!啪!”顺锅沿儿于豆角上面,贴一溜玉米面饽饽。此时,倘火从灶里燃出来,手又沾着棒子面,母亲只是屈脚将柴火往灶门里一蹬,手里照样干活,其动作干净利落像个武林高手,锅里活儿完毕,扣上锅盖,周国用手巾、抹布圈严,压上瓦盆。再往灶里填上一大掐子棒骨,这才搬梯子上房,趁锅冒大气、等待饭熟的时间,将白薯干翻晾一遍。

母亲下房来时,揭开锅盖。锅底,青色的驴耳朵豆角,散发着淡淡清香;四周,黄灿灿玉米面饼子,定格着母亲的指痕。母亲将驴耳朵亚角捞出,用凉水一过。然后在上面撒一小把盐,用筷子一拌。锅底的余温仍可利用,添两瓢水,抓三捧糠,掺一小碗白薯面,兑半桶泔水,猪也饿得“咣、咣、咣”用嘴头子狂拱猪图门子。

母亲嘴嚼着饼子,生产队上工的钟“当、当、当”又敲响了。

弟弟很懂事,听母亲说驴耳朵亚角不是那个味儿,特从自己开垦的十边地上揪下紫边的驴耳朵豆角,不搁油,只放盐,如20世纪六七十年代之法她制了一回。

母亲这回尝了,点点共,就是这个味儿。我尝了,直咧嘴,顺口说出,又苦又涩!

母亲脸色叉沉下来,不苦不涩,那还叫驴耳朵豆角吗 是啊是啊,生活中假如没有苦涩,那还叫生活吗

(有删改)

6,下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.九十七岁的老母亲想吃鲜清炯驴耳朵豆角,表现了老母亲对往昔岁月的怀念与留恋,引出下文关于驴耳朵豆角的故事。

B.“淘换来淘换去”既表现了“我”在农贸市场耐心寻找驴耳朵豆角的情形,又说明驴耳朵豆角在当今的市场上并不常见。

C.母亲中午从生产队地里收工回来,点火烧水的间隙采摘驴耳朵豆角,准备一家人的中餐,忙忙碌碌而又井井有条。

D.锅底的青色的驴耳朵豆角散发清香,四周的玉米面饼子黄灿灿的,简单的食物折射出当时物质与精神生活的极度匮乏。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.择菜、切菜、炒菜、配料,文章运用一连串的细节描写,表现了妻子的心灵手巧与孝顺。

B.“而是用一块旧蓝碎花软布,蘸湿了,蒙在碟子上,像孵小鸡”,语言质朴,如话家常,带有浓郁的农村生活气息。

C.文章运用第一人称叙事,用“我”的视角叙写母亲与豆角的故事,表达了对劳动致富的肯定与赞美。

D.“如20世纪六七十年代之法炮制了一回”,巧妙点明“那些岁月”的具体时间,为文章增添了怀旧的意味。

8.请简要分析“母亲脸色”两次“沉下来”的原因。(4分)

9,文章详细描写了母亲催芽、播种以及驴耳朵豆角生长的过程,这有什么作用 请结合全文简要说明。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

范文正公,平生好拖与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。

方贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰“义田”,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬皆有赔。择族之长而赞者主其计,而时共出纳焉。日食,人一升;岁衣,人一绿;嫁女者五十千,再嫁者三十千;娶妇者三十千,再娶者十五千;葬者如再嫁之数,葬幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢莫给。此其大较也。

初,公之未贵显也,尝有志于是矣,而力未逮者二十年。既而为西帅,及参大政,于是始有禄赐之入,而终其志。公既殁后世子孙修其业承其志如公之存也。公虽位充禄厚,而贫终其身。殁之日,身无以为敛,子无以为丧。唯以施贫活族之义,遗其子而已。

呜呼!世之都三公位,事万钟禄,其邸第之雄、车舆之饰,声色之多、妻孥之富,止乎一己而已。而族之人不得其门者,岂少也哉 况于施贤乎 其下为卿,为大夫,为士,廪稍之充、奉养之厚,止乎一已而已。而族之人操壶瓢为沟中瘠者,又岂少哉 况于他人乎 是皆公之罪人也。

(节选自《古文观止·义田记》,有删改)

材料二:

范仲淹之应天府,依戚同文学。昼夜不息,冬月惫甚,以水沃面;食不给,至以糜粥继之。人不能堪,仲淹不苦也。晏殊知应天府,闻伸淹名,召置府学。尝推其奉以食四方游士,诸子至易衣而出,仲淹晏如也。伸淹以母在时方贫,其后虽贵,非宾客不重肉。妻子衣食,仅能自充。而好施予,置义庄里中,以赡族人。死之日,四方闻者,皆为叹息。为政尚忠厚,所至有恩,邠、庆二州之民与属羌,皆西像立生祠事之。及其卒也,羌酋数百人,哭之如父,斋三日而去。

(节选自《宋史·范仲淹传》,有删改)

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号写在横线上。(3分)

公既殁A后B世C子孙修D其业E承F其志G如公H之存也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.文正,谥号,古代帝王、贵族、大臣等死后被追加的称号。范文正公即范仲淹,谥号“文正”。

B.为,意为“成为”,与李白《梦游天姥吟留别》“霓为衣兮风为马”中的“为”意思不同。

C.堪,意为“经得起、忍受”,与李清照《声声慢》(寻寻觅觅)“如今有谁堪摘”中的“堪”意思相同。

D.斋,斋戒,指古人在祭祀前洁净身心等。范仲淹去世后,羌族部落首领斋戒三日,表示崇敬与怀念。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.范仲淹买了靠近外城且能常年丰收的一千亩良田,叫作“义田”,用它来养活、周济众多同族的人。

B.范仲淹去世时,没有棺木装殓尸身,儿子也没有钱为其办像样的丧事。几百位羌族部落首领像失去父亲一样为他痛哭。

C.许多身居三公高位的人,享受着优厚俸禄,可族人却不能进他们的大门,这与范仲淹形成了对比。

D.范仲淹为政多年,到过的地方留下了恩德。范仲淹死后,当地百姓画了他的像并建立祠堂祭祀他。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢莫给。(4分)

(2)尝推其奉以食四方游士,诸子至易衣而出,仲淹晏如也。(4分)

14.范仲淹身上有哪些高尚品质 请根据两则材料简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这两首宋词,完成15~16题。

鹧鸪天 贺 铸

重过阔门万事非,同来何事不同归 梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。原上草,露初晞。旧栖断城两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣

江城子·乙卯正月二十日夜记梦 苏 轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜, 夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

【注】①闯门:苏州城西门,此处代指苏州。②梧桐半死:一说此桐为连理枝,其中一枝已亡,一枝犹在,斫以制琴,声音为天下之至悲,这里用来比拟丧偶之痛。③此二句取典于汉乐府丧歌《薤露》:“薤上露,何易晞!露晞明朝更复落,人死一去何时归 ”薤,植物名。④垅:坟墓。

15.下列对这两首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.《鹧鸪天》一词,“同来何事不同归”劈头一问,看似无理,却极有情,道出了词人失去妻子后强烈的悲苦之情。

B.《鹧鸪天》下片,运用对比手法,“露初晞”与“新垅”形成鲜明对比,更让词人产生“物是人非"的悲叹,

C.苏轼将“不思量”与“自难忘”并举,利用这两组看似矛盾的心态之间的张力,真实而深刻地表达了对亡妻的思念。

D.苏轼以“尘满面,鬓如霜”寥寥数字,生动传神地刻画了词人的外部形象,在悼亡之中还带有岁月沧桑的慨叹。

16.两首词中画横线的句子可谓“一切景语皆情语”的典范。请在两句中任选其一进行赏析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《石钟山记》中记载,李渤亲访遗踪,自认为已知晓石钟山得名由来,但苏轼却质疑:“ , ”,为何唯独这座山用钟来命名

(2)黄庭坚《登快阁》中既描绘出诗人登快阁亭时所览胜景,又写出诗人胸襟怀抱的两句是“_________________,__________”。

(3)小刚同学离开西安前往新疆,一进入塞外,大西北的壮阔景象使他不禁吟诵起前人的写景名句"_______________,____________"。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用1(本题共3小题,12分)阅读下面的文字,完成18~20题。

近年来,互联网的快速普及繁盛,为数字化赋能乡村振兴提供了坚实的基础。短视频的发展为返多青年创业、生根提供有利契机,“乡村网红” ①_,“网红乡村”水到渠成。返乡青年在政策、资源、技术等多方的支持下,实现了自身与乡土文化传承、乡村文明发展、乡村文艺创断的同频共振,为乡村振兴 ② 。返乡青年依托短视频平台,推出大量多元化、个性化的“三农”题材短视频。这些短视频生动鲜活地塑造了诸多“新农人”,展现了农村日常生活场景,乡村振兴之下乡村文明和乡土文化的勃兴的传递开彰星。

短视频平台发起“美丽的家乡田园风光”“最美乡村”“原生态乡村生活”等关于乡村景观、乡村回忆的话题。“三农”自媒体账号或是聚焦身边的生活景观,或是呈现秀丽壮美的山川奇观,成为乡村景观的“记录者”。如某专注贵州乡村直播的账号,就拍摄了云贵川各地的山村自然风貌、少数民族部落,将藏匿于山间、水间,不为人知的自然衬庄与田间美景传播出去。318国道上震撼的怒江大桥、宁静样和的重庆南川盐井梯田、奇妙的恩施蝴蝶岩和清江大峡谷……短视频里呈现的景致,激发了一位美术系学生的创作灵感:“大自然真的是 ③_,让我灵感不断涌出。这些美景自然天成,不像是人力所能达到的。每一处都是入画的好题材。”网友也惊叹:“这不是人间的仙境又是什么 ”

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,但不得改变原意。(4分)

20.文中画横线的句子使用了反问的修辞手法,请结合文段简要分析其表达效果。(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

作为一部历史人文纪录片,《大运河之歌》通过实地走访,使现实与历史在故事发生地“相遇”。“现场实景十白描动画”的手法,不仅体现了视听语言的创新,更体现了对大运河活态世界文化遗产的深层认识,真正实现了创作形式与内客的统一。欣欣向荣的今日运河,是活的历史,更是不断发展的中华文明的生动写照。

作为“国家相册”,纪录片有传承文化、传播文明的重要使命。近年来,一大批题材各异、形态不同的优秀纪录片,生动深入地讲述着中华文明故事,深受广大观众好评。这些优秀纪录片虽然千姿百态,却拥有一个显著的共性,即深挖“新”与“常”,于新处见常,于常处出新,以守正创断呈现中华文明的博大精深。《“字”从遇见你》单集5分钟,每集聚焦一个汉字,节奏明快,以说唱、动画等方式讲述汉字的独特性,延续性;《如果国宝会说话》基于对一件件文物细致独到的观察,让文物“自我表达”,讲述中华文明故事;《书简阅中国》通过30封古人书信,联通古人与现代人的共同情感,纸短情长;《鲜生史》通过鲁迅、苏轼、曹雪芹、白居易与美食的渊源,展示美食里的中国……

中华文明源远流长,生生不息,是纪录片创作的无穷宝藏。坚持守正创新,纪录片在讲好中华文明故事方面,拥有无限可能,令人期待。

21.下列各项中省略号的用法与文中省略号用法相同的一项是(3分)

A.她轻轻地哼起了《摇篮曲》:“月儿明,风儿静,树叶儿遮窗棂啊,蚰蚰儿叫铮铮……”

B.他望着那捆书,用微弱的声音说:“你们要……好好学习……将来……做有用……的人!”

C.看着他留给我的这幅画,良久,我的心底里,好像有一颗种子在生根、发芽……

D.在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。

22.优秀的纪录片的命名往往也很有艺术性,请结合文本,从““字’从遇见你”“大运河之歌”“鲜生史”三个片名中任选两个,谈谈你的理解。(5分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

唐代诗人杜苟鹤在《泾溪》中写道:“泾溪石险人兢慎,终岁不闻倾覆人。却是平流无石处,时时闻说有沉沦。”意思是,险流之处几乎无人倾覆,而平流无险之处却时常有人出事。

上述材料引发了你怎样的联想和思考 请以“小议‘平流与险流’”为题目,写一篇议论文。

要求;论点明确,论据充实;语言流畅,书写清晰。

同课章节目录