一轮复习 从明清经济的发展与迟滞看盛世危情 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 一轮复习 从明清经济的发展与迟滞看盛世危情 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 13:04:33 | ||

图片预览

文档简介

《从明清经济的发展与迟滞看盛世危情——以李渔的经历为例》教学设计

教学背景分析

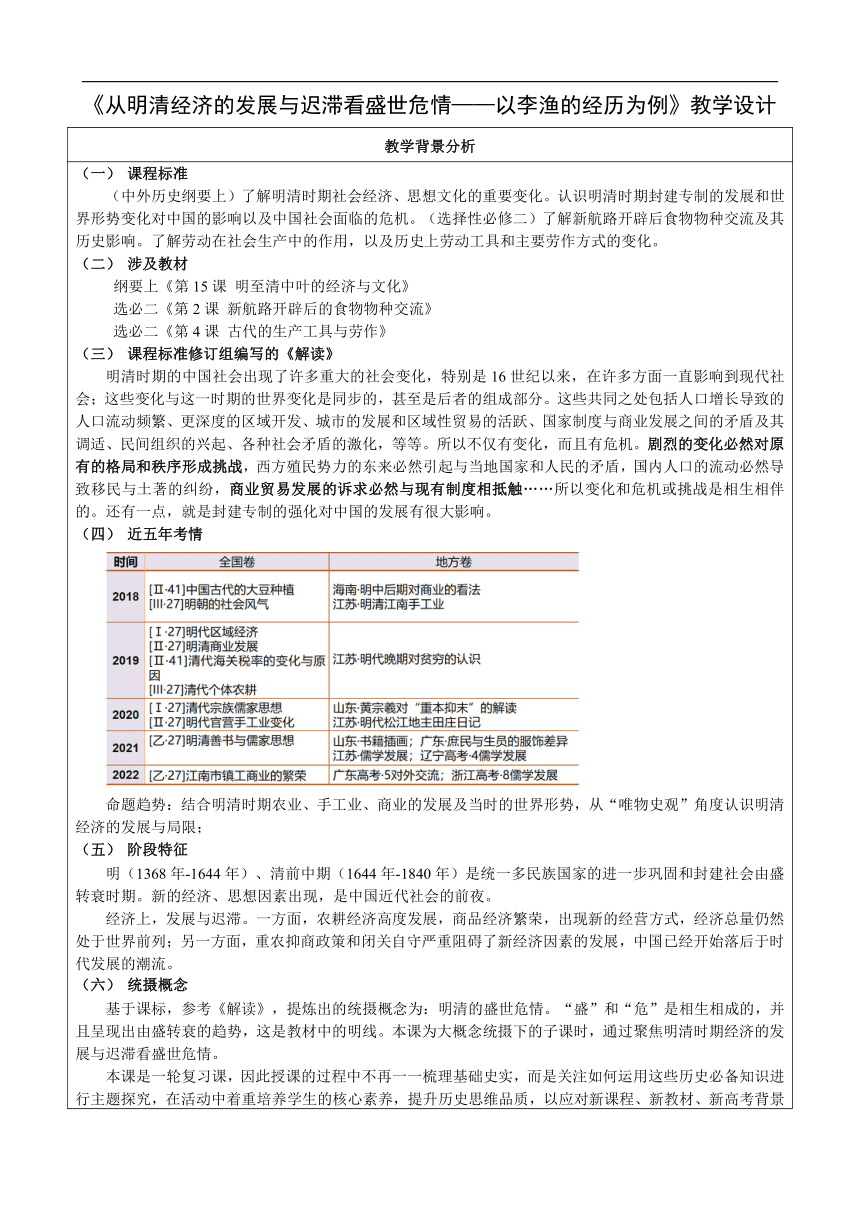

课程标准(中外历史纲要上)了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化。认识明清时期封建专制的发展和世界形势变化对中国的影响以及中国社会面临的危机。(选择性必修二)了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响。了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化。涉及教材 纲要上《第15课 明至清中叶的经济与文化》 选必二《第2课 新航路开辟后的食物物种交流》 选必二《第4课 古代的生产工具与劳作》课程标准修订组编写的《解读》明清时期的中国社会出现了许多重大的社会变化,特别是16世纪以来,在许多方面一直影响到现代社会;这些变化与这一时期的世界变化是同步的,甚至是后者的组成部分。这些共同之处包括人口增长导致的人口流动频繁、更深度的区域开发、城市的发展和区域性贸易的活跃、国家制度与商业发展之间的矛盾及其调适、民间组织的兴起、各种社会矛盾的激化,等等。所以不仅有变化,而且有危机。剧烈的变化必然对原有的格局和秩序形成挑战,西方殖民势力的东来必然引起与当地国家和人民的矛盾,国内人口的流动必然导致移民与土著的纠纷,商业贸易发展的诉求必然与现有制度相抵触……所以变化和危机或挑战是相生相伴的。还有一点,就是封建专制的强化对中国的发展有很大影响。近五年考情命题趋势:结合明清时期农业、手工业、商业的发展及当时的世界形势,从“唯物史观”角度认识明清经济的发展与局限;阶段特征明(1368年-1644年)、清前中期(1644年-1840年)是统一多民族国家的进一步巩固和封建社会由盛转衰时期。新的经济、思想因素出现,是中国近代社会的前夜。经济上,发展与迟滞。一方面,农耕经济高度发展,商品经济繁荣,出现新的经营方式,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商政策和闭关自守严重阻碍了新经济因素的发展,中国已经开始落后于时代发展的潮流。统摄概念基于课标,参考《解读》,提炼出的统摄概念为:明清的盛世危情。“盛”和“危”是相生相成的,并且呈现出由盛转衰的趋势,这是教材中的明线。本课为大概念统摄下的子课时,通过聚焦明清时期经济的发展与迟滞看盛世危情。本课是一轮复习课,因此授课的过程中不再一一梳理基础史实,而是关注如何运用这些历史必备知识进行主题探究,在活动中着重培养学生的核心素养,提升历史思维品质,以应对新课程、新教材、新高考背景下的能力考察需要。本课的另一明线是明清时期李渔的个人创业历程,所选材料来自张春树、骆雪伦《明清时代之社会经济巨变与新文化——李渔时代的社会与文化及其“现代性”》。结合个人经历,创设历史情境,进行主题探究,思考并回答李渔大事记中关键节点。以小见大,通过李渔生活的微观世界来看明清朝代转换之际中国的宏观世界,特别是这一时期经济上的发展与迟滞。

教学目标

通过活动设计、史料研读等形式,了解明清时期社会经济出现的新变化。通过解读生平大事记培养学生整合信息、重新建构的历史解释能力,通过挖掘李渔的生平成就和创业困境的社会背景,认识经济基础决定上层建筑,一定时期的文化是一定时期的经济、政治的反映的唯物史观规律。通过中西对比、表格分析进行整合,培养时空观念,探究明清时期封建专制制度的发展、世界的变化及其对中国的影响,认识16-17世纪中国社会所面临的危机。绘制本课时的逻辑关系图示并加以说明,从整体上把握明清的经济特征。

教学重点和难点

教学重点认识明清时期经济领域发生的重要变化。教学难点将明清社会经济的发展情况置于同一时期世界历史发展的大背景下,认识中国社会面临的危机。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 地图、表格、文字材料等(二)教学方法 主要以讲授法、任务驱动法、问题化设计、情景创设法与多媒体辅助教学法等。

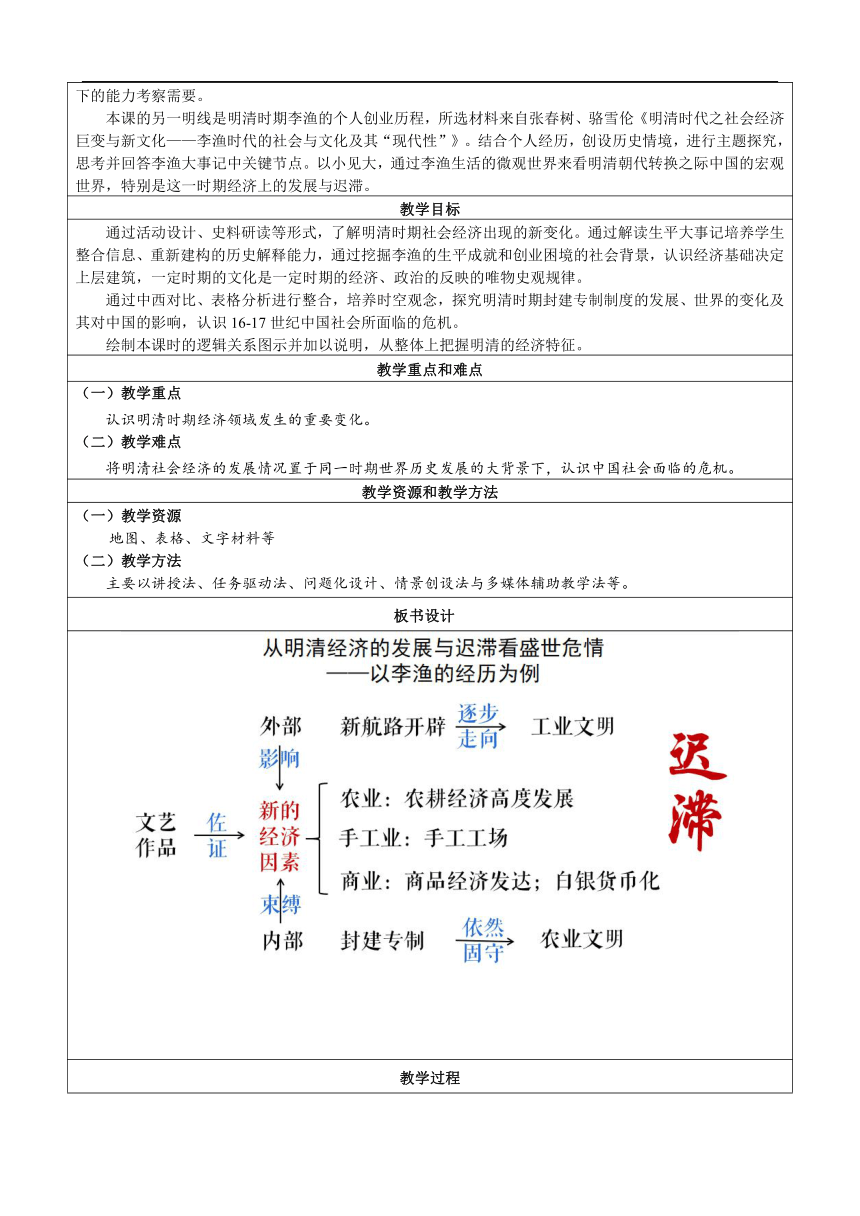

板书设计

教学过程

李渔简介介绍李渔在小说、戏曲、出版、园林建造等方面的成就,特别是他在后世享有“中国戏剧理论始祖”、“世界喜剧大师”、“东方莎士比亚”等美誉。由此激起学生兴趣:是怎样的社会环境孕育出此等人物?为何我们对他知之甚少?【意图】问题激趣,时空定位,引入李渔生活时代的社会经济特征的分析,也使得后面探究李渔的人物形象和历史评价不显得突兀。李渔作品的史料价值当文字材料进入历史研究的范畴,它便成了史料。李渔生活于1611年至1680年,明清经济、社会转型和变化是其生活中关键的问题。李渔的作品是如何反映他的社会和时代的,而他的社会和时代又是怎样造就了他这样一个人、一个作家和一个知识分子的 史料价值:属于文献史料,弥补传统史料之不足,但具有作者的主观色彩,需加以辨别、对比印证,采用“综合历史分析法”,由此通过李渔生活的微观世界来看明清之际的政治、经济、思想文化和社会情况。【意图】指向学业水平水平4:能够比较、分析不同来源、不同观点的史料;能够在辨别史料作者意图的基础上利用史料;能够恰当的运用史料构建自己的论述。主要学习任务探究任务一:解读李渔前半生大事记解读:结合必备知识,概括李渔生平大事记所反映的时代特征。【意图】引导学生将碎片化的信息重新整合,初步分析明清易代之际的政局、工商业、考试制度、教育体系等方面的基本情况,勾勒李渔生活图景、创设历史情境。(2)关键问题1:分析李渔为什么放弃科举?提取信息并进行说明。①科举不中:明清八股取士僵化,不利于选拔人才。②民乱、战乱频发:明清易代,时局动荡;③成为通俗文学职业作家:明清城市商品经济繁荣,社会风气发生转变。(3)关键问题2:李渔何以谋生?说明什么?【意图】指导学生规范答题,用历史专业术语组织答题语言,注意:先提取表格信息再结合必备知识说明,指出历史现象背后的本质。在探究的过程中,引导学生从职业生涯转变出发分析原因,进而推论出明清商品经济繁荣,市民文化蓬勃发展。探究任务二:分析兰溪、金华的社会经济特征方志所载:水陆通涂,南出闽广,北入吴会,故形势甲浙东。这两个县提供了全府八县三分之一的谷物税收。这一地区的经济是以农业为主,除了稻米,还有小米、玉米等;方志所列当地作物共有30多种水果和40多种蔬菜。与粮食作物并列的还有经济作物。其中较为重要的有酒、茶、黄豆和火腿。明代《春明梦余录》载:今天下自京师达四方,无虑皆用白银。这一地区生产的纺织品包括丝缂、芒麻和棉织品。此外据记载还有一系列诸如蜂蜜、蜂蜡、蜡烛和各种油等城郊手工业产品。据晚明时期的方志所载,商镇在兰溪有15个,在金华有17个。问题:综合上述材料和必备知识,归纳兰溪、金华地区的社会经济特征。【意图】引导学生从农业、手工业和商业角度进行归纳概括,并且理解三者之间的互动关系,引出明清在经济发展方面的“盛”——农耕经济高度发展,商品经济繁荣,出现新的经营方式和经济元素。探究任务三:明清社会经济的发展与迟滞材料一:1400—1800年……中国不仅是东亚朝贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中……也占据着支配地位……它吸引和吞噬了全世界生产的白银货币的大约一半……这一切之所以能够发生,直接缘于中国经济和中国人民在世界市场上所具有的异乎寻常的巨大的且不断增长的生产能力、技术、生产效率、竞争力和出口能力。——[德]贡德·弗兰克《白银资本》问题:提炼材料一作者的观点并予以阐释。材料二:问题:材料是从什么视角看“康乾盛世”的。从材料二的经济数据中,你可以对18世纪的中、英两国经济得出什么结论?材料二中经济学家对18世纪的经济数据估算为何会产生不同的结果?【意图】通过表格横向对比,分析18、19世纪中国与英国的人均国民收入情况,重新审视“康乾盛世”,呼应主题。认识到置于中西对比框架下的明清经济是一种“停滞的增长”,在鼎盛之下埋藏着危机。探究任务四:结合李渔后半生,新经营方式为何未能成为当时社会主流?探究任务五:李渔的人物形象与历史评价评价1:康熙《钱塘县志》和嘉庆《钱塘府志》均对李渔只字不提……黄文肠《曲海从目提要》收入李渔的杂剧和传奇高达十篇,对李渔介绍却说他在同时代人的眼中不过是个“俳优”(乐舞谐戏为业的艺人)。评价2:李渔的小说和戏曲在日本和欧洲赢得高度赞赏。笹川种郎(1870—1949)认为李渔是清代最有成就的四大名士之一,与曹雪芹、金圣叹、孔尚任并列齐名……幕府时期(1603—1867),日本人只要谈论起中国的戏曲,立刻就会提到李渔。评价3:1815年,广州东印度公司的职员兼语言学家戴维斯爵士开始翻译李渔文学作品,并由此被选入“皇家协会”,成为当时英国研究中国文学和语言的主要权威……译者们对小说的作者几乎不感兴趣,读者们读李渔作品的目的也主要是要了解中国。问题:请你选择一种评价并进行阐释,并分析人物评价的影响因素。【意图】指向学业质量水平3:能够分辨不同的历史解释;尝试从来源、性质和目的等多方面,说明导致这些不同解释的原因并加以评析。呼应导言,李渔在国内主流文化界被冷遇,在国外却广受赞誉,引导学生思考原因。

教学反思

本课试图突出大概念的同时,也将一系列必备知识作为子要素,嵌入大概念的内部体系中,将历史事物(情境)、历史现象(必备知识)、历史概念(趋势、规律)有机融合。在一轮复习课上,历史概念、历史现象已纳入大部分学生的认知“前结构”,所以教学的流程应当是基于已有的历史概念,合理地迁移运用必备知识,有效地解释历史情境所设的各种问题。培养学生“学会思考”,不是“去找唯一的正确答案,一个基本事实、一种权威性的解释。”而是运用丰富的历史资料,多角度更全面地认识历史、理解历史、研究问题、解决问题,并在此基础上形成自己对历史的判断。这一过程,就是历史学识在新的层次上实现深度学习的过程。最后仍要注意回归大概念“盛世危情”和主线“明清经济的发展与迟滞”,对整理知识进行梳理,巩固强化。

PAGE

教学背景分析

课程标准(中外历史纲要上)了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化。认识明清时期封建专制的发展和世界形势变化对中国的影响以及中国社会面临的危机。(选择性必修二)了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响。了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化。涉及教材 纲要上《第15课 明至清中叶的经济与文化》 选必二《第2课 新航路开辟后的食物物种交流》 选必二《第4课 古代的生产工具与劳作》课程标准修订组编写的《解读》明清时期的中国社会出现了许多重大的社会变化,特别是16世纪以来,在许多方面一直影响到现代社会;这些变化与这一时期的世界变化是同步的,甚至是后者的组成部分。这些共同之处包括人口增长导致的人口流动频繁、更深度的区域开发、城市的发展和区域性贸易的活跃、国家制度与商业发展之间的矛盾及其调适、民间组织的兴起、各种社会矛盾的激化,等等。所以不仅有变化,而且有危机。剧烈的变化必然对原有的格局和秩序形成挑战,西方殖民势力的东来必然引起与当地国家和人民的矛盾,国内人口的流动必然导致移民与土著的纠纷,商业贸易发展的诉求必然与现有制度相抵触……所以变化和危机或挑战是相生相伴的。还有一点,就是封建专制的强化对中国的发展有很大影响。近五年考情命题趋势:结合明清时期农业、手工业、商业的发展及当时的世界形势,从“唯物史观”角度认识明清经济的发展与局限;阶段特征明(1368年-1644年)、清前中期(1644年-1840年)是统一多民族国家的进一步巩固和封建社会由盛转衰时期。新的经济、思想因素出现,是中国近代社会的前夜。经济上,发展与迟滞。一方面,农耕经济高度发展,商品经济繁荣,出现新的经营方式,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商政策和闭关自守严重阻碍了新经济因素的发展,中国已经开始落后于时代发展的潮流。统摄概念基于课标,参考《解读》,提炼出的统摄概念为:明清的盛世危情。“盛”和“危”是相生相成的,并且呈现出由盛转衰的趋势,这是教材中的明线。本课为大概念统摄下的子课时,通过聚焦明清时期经济的发展与迟滞看盛世危情。本课是一轮复习课,因此授课的过程中不再一一梳理基础史实,而是关注如何运用这些历史必备知识进行主题探究,在活动中着重培养学生的核心素养,提升历史思维品质,以应对新课程、新教材、新高考背景下的能力考察需要。本课的另一明线是明清时期李渔的个人创业历程,所选材料来自张春树、骆雪伦《明清时代之社会经济巨变与新文化——李渔时代的社会与文化及其“现代性”》。结合个人经历,创设历史情境,进行主题探究,思考并回答李渔大事记中关键节点。以小见大,通过李渔生活的微观世界来看明清朝代转换之际中国的宏观世界,特别是这一时期经济上的发展与迟滞。

教学目标

通过活动设计、史料研读等形式,了解明清时期社会经济出现的新变化。通过解读生平大事记培养学生整合信息、重新建构的历史解释能力,通过挖掘李渔的生平成就和创业困境的社会背景,认识经济基础决定上层建筑,一定时期的文化是一定时期的经济、政治的反映的唯物史观规律。通过中西对比、表格分析进行整合,培养时空观念,探究明清时期封建专制制度的发展、世界的变化及其对中国的影响,认识16-17世纪中国社会所面临的危机。绘制本课时的逻辑关系图示并加以说明,从整体上把握明清的经济特征。

教学重点和难点

教学重点认识明清时期经济领域发生的重要变化。教学难点将明清社会经济的发展情况置于同一时期世界历史发展的大背景下,认识中国社会面临的危机。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 地图、表格、文字材料等(二)教学方法 主要以讲授法、任务驱动法、问题化设计、情景创设法与多媒体辅助教学法等。

板书设计

教学过程

李渔简介介绍李渔在小说、戏曲、出版、园林建造等方面的成就,特别是他在后世享有“中国戏剧理论始祖”、“世界喜剧大师”、“东方莎士比亚”等美誉。由此激起学生兴趣:是怎样的社会环境孕育出此等人物?为何我们对他知之甚少?【意图】问题激趣,时空定位,引入李渔生活时代的社会经济特征的分析,也使得后面探究李渔的人物形象和历史评价不显得突兀。李渔作品的史料价值当文字材料进入历史研究的范畴,它便成了史料。李渔生活于1611年至1680年,明清经济、社会转型和变化是其生活中关键的问题。李渔的作品是如何反映他的社会和时代的,而他的社会和时代又是怎样造就了他这样一个人、一个作家和一个知识分子的 史料价值:属于文献史料,弥补传统史料之不足,但具有作者的主观色彩,需加以辨别、对比印证,采用“综合历史分析法”,由此通过李渔生活的微观世界来看明清之际的政治、经济、思想文化和社会情况。【意图】指向学业水平水平4:能够比较、分析不同来源、不同观点的史料;能够在辨别史料作者意图的基础上利用史料;能够恰当的运用史料构建自己的论述。主要学习任务探究任务一:解读李渔前半生大事记解读:结合必备知识,概括李渔生平大事记所反映的时代特征。【意图】引导学生将碎片化的信息重新整合,初步分析明清易代之际的政局、工商业、考试制度、教育体系等方面的基本情况,勾勒李渔生活图景、创设历史情境。(2)关键问题1:分析李渔为什么放弃科举?提取信息并进行说明。①科举不中:明清八股取士僵化,不利于选拔人才。②民乱、战乱频发:明清易代,时局动荡;③成为通俗文学职业作家:明清城市商品经济繁荣,社会风气发生转变。(3)关键问题2:李渔何以谋生?说明什么?【意图】指导学生规范答题,用历史专业术语组织答题语言,注意:先提取表格信息再结合必备知识说明,指出历史现象背后的本质。在探究的过程中,引导学生从职业生涯转变出发分析原因,进而推论出明清商品经济繁荣,市民文化蓬勃发展。探究任务二:分析兰溪、金华的社会经济特征方志所载:水陆通涂,南出闽广,北入吴会,故形势甲浙东。这两个县提供了全府八县三分之一的谷物税收。这一地区的经济是以农业为主,除了稻米,还有小米、玉米等;方志所列当地作物共有30多种水果和40多种蔬菜。与粮食作物并列的还有经济作物。其中较为重要的有酒、茶、黄豆和火腿。明代《春明梦余录》载:今天下自京师达四方,无虑皆用白银。这一地区生产的纺织品包括丝缂、芒麻和棉织品。此外据记载还有一系列诸如蜂蜜、蜂蜡、蜡烛和各种油等城郊手工业产品。据晚明时期的方志所载,商镇在兰溪有15个,在金华有17个。问题:综合上述材料和必备知识,归纳兰溪、金华地区的社会经济特征。【意图】引导学生从农业、手工业和商业角度进行归纳概括,并且理解三者之间的互动关系,引出明清在经济发展方面的“盛”——农耕经济高度发展,商品经济繁荣,出现新的经营方式和经济元素。探究任务三:明清社会经济的发展与迟滞材料一:1400—1800年……中国不仅是东亚朝贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中……也占据着支配地位……它吸引和吞噬了全世界生产的白银货币的大约一半……这一切之所以能够发生,直接缘于中国经济和中国人民在世界市场上所具有的异乎寻常的巨大的且不断增长的生产能力、技术、生产效率、竞争力和出口能力。——[德]贡德·弗兰克《白银资本》问题:提炼材料一作者的观点并予以阐释。材料二:问题:材料是从什么视角看“康乾盛世”的。从材料二的经济数据中,你可以对18世纪的中、英两国经济得出什么结论?材料二中经济学家对18世纪的经济数据估算为何会产生不同的结果?【意图】通过表格横向对比,分析18、19世纪中国与英国的人均国民收入情况,重新审视“康乾盛世”,呼应主题。认识到置于中西对比框架下的明清经济是一种“停滞的增长”,在鼎盛之下埋藏着危机。探究任务四:结合李渔后半生,新经营方式为何未能成为当时社会主流?探究任务五:李渔的人物形象与历史评价评价1:康熙《钱塘县志》和嘉庆《钱塘府志》均对李渔只字不提……黄文肠《曲海从目提要》收入李渔的杂剧和传奇高达十篇,对李渔介绍却说他在同时代人的眼中不过是个“俳优”(乐舞谐戏为业的艺人)。评价2:李渔的小说和戏曲在日本和欧洲赢得高度赞赏。笹川种郎(1870—1949)认为李渔是清代最有成就的四大名士之一,与曹雪芹、金圣叹、孔尚任并列齐名……幕府时期(1603—1867),日本人只要谈论起中国的戏曲,立刻就会提到李渔。评价3:1815年,广州东印度公司的职员兼语言学家戴维斯爵士开始翻译李渔文学作品,并由此被选入“皇家协会”,成为当时英国研究中国文学和语言的主要权威……译者们对小说的作者几乎不感兴趣,读者们读李渔作品的目的也主要是要了解中国。问题:请你选择一种评价并进行阐释,并分析人物评价的影响因素。【意图】指向学业质量水平3:能够分辨不同的历史解释;尝试从来源、性质和目的等多方面,说明导致这些不同解释的原因并加以评析。呼应导言,李渔在国内主流文化界被冷遇,在国外却广受赞誉,引导学生思考原因。

教学反思

本课试图突出大概念的同时,也将一系列必备知识作为子要素,嵌入大概念的内部体系中,将历史事物(情境)、历史现象(必备知识)、历史概念(趋势、规律)有机融合。在一轮复习课上,历史概念、历史现象已纳入大部分学生的认知“前结构”,所以教学的流程应当是基于已有的历史概念,合理地迁移运用必备知识,有效地解释历史情境所设的各种问题。培养学生“学会思考”,不是“去找唯一的正确答案,一个基本事实、一种权威性的解释。”而是运用丰富的历史资料,多角度更全面地认识历史、理解历史、研究问题、解决问题,并在此基础上形成自己对历史的判断。这一过程,就是历史学识在新的层次上实现深度学习的过程。最后仍要注意回归大概念“盛世危情”和主线“明清经济的发展与迟滞”,对整理知识进行梳理,巩固强化。

PAGE

同课章节目录