2.2中国的气候——中国的降水课件(共26张PPT) 湘教版地理八年级上册

文档属性

| 名称 | 2.2中国的气候——中国的降水课件(共26张PPT) 湘教版地理八年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 10:02:15 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

湘教版 八年级 上册 第二章

中国的降水

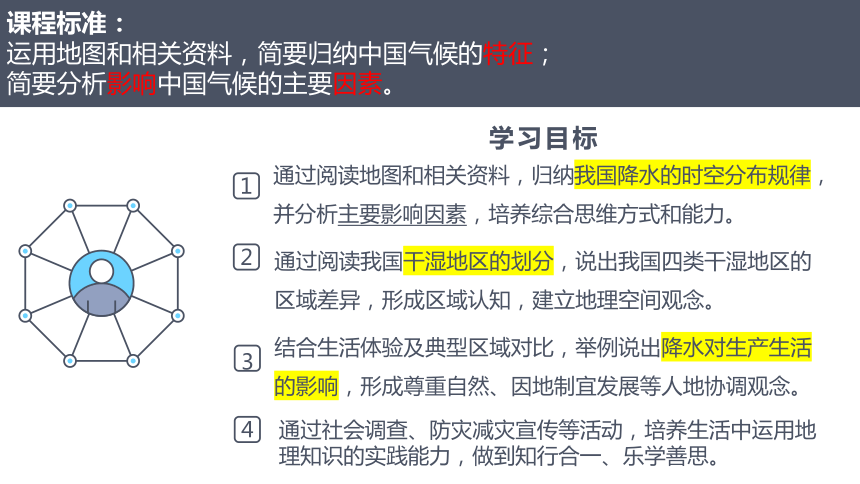

课程标准:

运用地图和相关资料,简要归纳中国气候的特征;

简要分析影响中国气候的主要因素。

1

2

学习目标

3

通过阅读地图和相关资料,归纳我国降水的时空分布规律,并分析主要影响因素,培养综合思维方式和能力。

结合生活体验及典型区域对比,举例说出降水对生产生活的影响,形成尊重自然、因地制宜发展等人地协调观念。

通过阅读我国干湿地区的划分,说出我国四类干湿地区的区域差异,形成区域认知,建立地理空间观念。

4

通过社会调查、防灾减灾宣传等活动,培养生活中运用地理知识的实践能力,做到知行合一、乐学善思。

空间分布规律

01

时间分配规律

02

干湿地区的划分

03

对生产生活的影响

04

目录

空间分布规律

PART 01

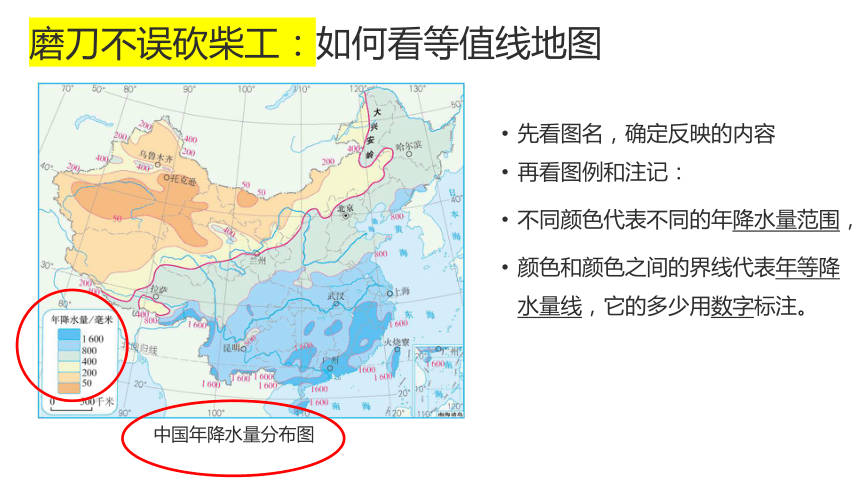

磨刀不误砍柴工:如何看等值线地图

再看图例和注记:

不同颜色代表不同的年降水量范围,

颜色和颜色之间的界线代表年等降水量线,它的多少用数字标注。

中国年降水量分布图

先看图名,确定反映的内容

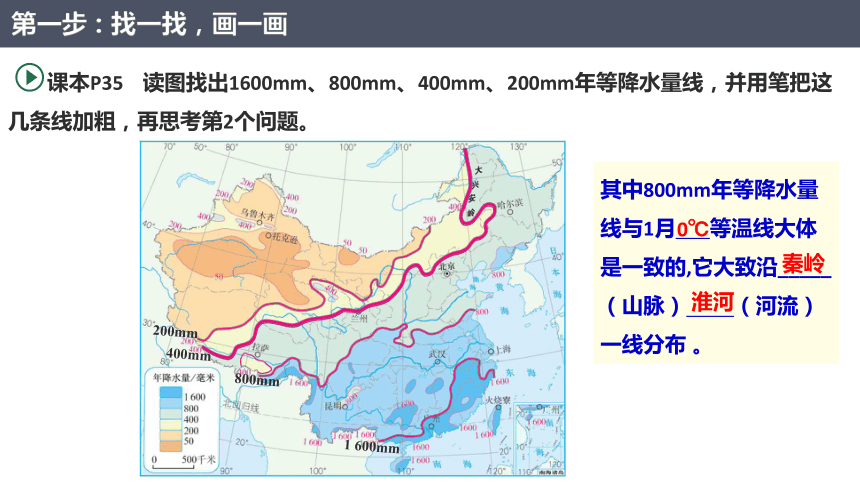

课本P35 读图找出1600mm、800mm、400mm、200mm年等降水量线,并用笔把这几条线加粗,再思考第2个问题。

1 600mm

800mm

400mm

200mm

其中800mm年等降水量线与1月 等温线大体是一致的,它大致沿_____ (山脉) (河流)一线分布 。

秦岭

淮河

0℃

第一步:找一找,画一画

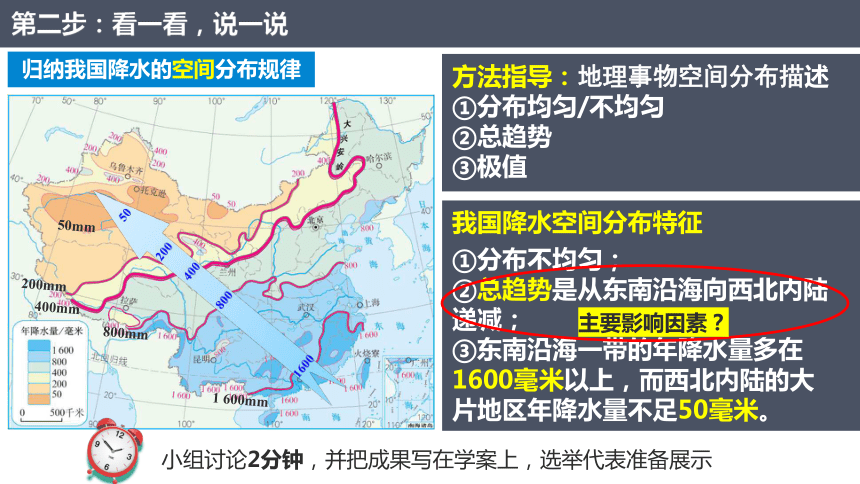

第二步:看一看,说一说

1 600mm

800mm

400mm

200mm

50mm

归纳我国降水的空间分布规律

方法指导:地理事物空间分布描述

①分布均匀/不均匀

②总趋势

③极值

①分布不均匀;

②总趋势是从东南沿海向西北内陆递减;

③东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

我国降水空间分布特征

小组讨论2分钟,并把成果写在学案上,选举代表准备展示

主要影响因素?

台湾岛东北部的火烧寮是我国降水最多的地方,年平均降水量达6558毫米。1912年更创下年降水量8409毫米的记录。

中国降水最多的地方

雨极—火烧寮

拓展阅读

请在地图上标画出它的位置

吐鲁番盆地中的托克逊是我国降水最少的地方,年平均降水量仅5.9毫米,年降水天数不足10天,有些年份滴水不见。

中国降水最少的地方

干极—托克逊

拓展阅读

请在地图上标画出它的位置

时间分配规律

PART 02

读图回答:1.降水超过100mm的月份 2.四地降水的共同点和南北方差异

4-9月

4-8月

7-8月

7-8月

我国降水一年内季节分配 (均匀/不均),

大部分地区的降水集中在 季;

南方雨季 (长/短)、北方雨季 (长/短)。

短

长

夏

不均

读北京年降水量极值图,你能得出哪些信息?

降水的年际变化大

年与年之间的降水分配是否均匀?

干湿地区的划分

PART 03

自主学习

请带着学案上的这些问题快速浏览P37内容

1.干湿地区划分依据?划分为哪四类?划分界线?

2.秦岭-淮河线是我国哪两个干湿地区的分界线?

3.四类干湿地区的降水量范围?天然植被?分布地区?了解区域差异。

限时2分钟

降水量与蒸发量

干湿地区划分的依据

气候湿润

降水量<蒸发量

气候干旱

湿 润 区

半湿润区

半干旱区

干旱区

干湿地区的划分及分布

中国干湿地区的划分

有个小细节,你是否注意到了……

降水量>蒸发量

秦岭-淮河线

四类干湿地区的分界线

①湿润区年降水量一般在 毫米以上,植被以 为主,农业类型主要为 (种植业/畜牧业);耕地以 (旱地/水田) 为主;

800

森林

水田

种植业

②半湿润地区年降水量为 毫米,植被以 为主,农业类型主要为 (种植业/畜牧业);耕地类型大多是 (旱地/水田);

400—800

森林草原

旱地

种植业

③半干旱区年降水量为 毫米,植被以 为主,农业类型主要为 (种植业/畜牧业);

200—400

草原

畜牧业

④干旱区年降水量在 毫米以下,植被类型为 ,农业类型主要为 (种植业/畜牧业)。

200

荒漠草原、荒漠

畜牧业

对生产生活的影响

PART 04

不同的降水量、干湿地区对区域内人们的生活和生产带来了深远的影响,形成了不同的区域特色,你能举出哪些例子呢?

小组讨论

农业

饮食

建筑特色

人口分布

还有其他……

谈一谈我的收获

中国的降水

时空分布规律

干湿地区的划分:

空间分布:

时间分配:

依据、界线、范围、植被等

对生产生活的影响:

我学到了什么?

年降水量自东南沿海向西北内陆递减

季节分配不均,主要集中于夏季;年际变化大

寄语

通过本节课的学习,我们了解了我国降水的时空分布规律,也看到了降水的差异对我国各地区的生产生活产生了深远的影响,形成了各自的区域特色。

课下作业: 调查聊城经历过的汛情,并进行秋季防汛减灾安全宣传

形式不限(黑板报、手抄报、短视频、文章、标语、对话宣讲……)

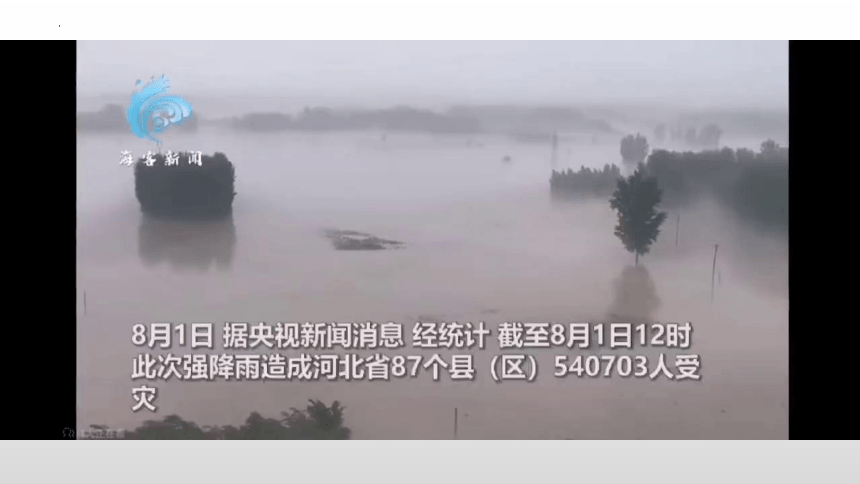

我们也要注意,降水量年际变化大会形成较严重的旱涝灾害,我们要树立防灾减灾的意识,培养避灾应灾能力。

湘教版 八年级 上册 第二章

中国的降水

课程标准:

运用地图和相关资料,简要归纳中国气候的特征;

简要分析影响中国气候的主要因素。

1

2

学习目标

3

通过阅读地图和相关资料,归纳我国降水的时空分布规律,并分析主要影响因素,培养综合思维方式和能力。

结合生活体验及典型区域对比,举例说出降水对生产生活的影响,形成尊重自然、因地制宜发展等人地协调观念。

通过阅读我国干湿地区的划分,说出我国四类干湿地区的区域差异,形成区域认知,建立地理空间观念。

4

通过社会调查、防灾减灾宣传等活动,培养生活中运用地理知识的实践能力,做到知行合一、乐学善思。

空间分布规律

01

时间分配规律

02

干湿地区的划分

03

对生产生活的影响

04

目录

空间分布规律

PART 01

磨刀不误砍柴工:如何看等值线地图

再看图例和注记:

不同颜色代表不同的年降水量范围,

颜色和颜色之间的界线代表年等降水量线,它的多少用数字标注。

中国年降水量分布图

先看图名,确定反映的内容

课本P35 读图找出1600mm、800mm、400mm、200mm年等降水量线,并用笔把这几条线加粗,再思考第2个问题。

1 600mm

800mm

400mm

200mm

其中800mm年等降水量线与1月 等温线大体是一致的,它大致沿_____ (山脉) (河流)一线分布 。

秦岭

淮河

0℃

第一步:找一找,画一画

第二步:看一看,说一说

1 600mm

800mm

400mm

200mm

50mm

归纳我国降水的空间分布规律

方法指导:地理事物空间分布描述

①分布均匀/不均匀

②总趋势

③极值

①分布不均匀;

②总趋势是从东南沿海向西北内陆递减;

③东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

我国降水空间分布特征

小组讨论2分钟,并把成果写在学案上,选举代表准备展示

主要影响因素?

台湾岛东北部的火烧寮是我国降水最多的地方,年平均降水量达6558毫米。1912年更创下年降水量8409毫米的记录。

中国降水最多的地方

雨极—火烧寮

拓展阅读

请在地图上标画出它的位置

吐鲁番盆地中的托克逊是我国降水最少的地方,年平均降水量仅5.9毫米,年降水天数不足10天,有些年份滴水不见。

中国降水最少的地方

干极—托克逊

拓展阅读

请在地图上标画出它的位置

时间分配规律

PART 02

读图回答:1.降水超过100mm的月份 2.四地降水的共同点和南北方差异

4-9月

4-8月

7-8月

7-8月

我国降水一年内季节分配 (均匀/不均),

大部分地区的降水集中在 季;

南方雨季 (长/短)、北方雨季 (长/短)。

短

长

夏

不均

读北京年降水量极值图,你能得出哪些信息?

降水的年际变化大

年与年之间的降水分配是否均匀?

干湿地区的划分

PART 03

自主学习

请带着学案上的这些问题快速浏览P37内容

1.干湿地区划分依据?划分为哪四类?划分界线?

2.秦岭-淮河线是我国哪两个干湿地区的分界线?

3.四类干湿地区的降水量范围?天然植被?分布地区?了解区域差异。

限时2分钟

降水量与蒸发量

干湿地区划分的依据

气候湿润

降水量<蒸发量

气候干旱

湿 润 区

半湿润区

半干旱区

干旱区

干湿地区的划分及分布

中国干湿地区的划分

有个小细节,你是否注意到了……

降水量>蒸发量

秦岭-淮河线

四类干湿地区的分界线

①湿润区年降水量一般在 毫米以上,植被以 为主,农业类型主要为 (种植业/畜牧业);耕地以 (旱地/水田) 为主;

800

森林

水田

种植业

②半湿润地区年降水量为 毫米,植被以 为主,农业类型主要为 (种植业/畜牧业);耕地类型大多是 (旱地/水田);

400—800

森林草原

旱地

种植业

③半干旱区年降水量为 毫米,植被以 为主,农业类型主要为 (种植业/畜牧业);

200—400

草原

畜牧业

④干旱区年降水量在 毫米以下,植被类型为 ,农业类型主要为 (种植业/畜牧业)。

200

荒漠草原、荒漠

畜牧业

对生产生活的影响

PART 04

不同的降水量、干湿地区对区域内人们的生活和生产带来了深远的影响,形成了不同的区域特色,你能举出哪些例子呢?

小组讨论

农业

饮食

建筑特色

人口分布

还有其他……

谈一谈我的收获

中国的降水

时空分布规律

干湿地区的划分:

空间分布:

时间分配:

依据、界线、范围、植被等

对生产生活的影响:

我学到了什么?

年降水量自东南沿海向西北内陆递减

季节分配不均,主要集中于夏季;年际变化大

寄语

通过本节课的学习,我们了解了我国降水的时空分布规律,也看到了降水的差异对我国各地区的生产生活产生了深远的影响,形成了各自的区域特色。

课下作业: 调查聊城经历过的汛情,并进行秋季防汛减灾安全宣传

形式不限(黑板报、手抄报、短视频、文章、标语、对话宣讲……)

我们也要注意,降水量年际变化大会形成较严重的旱涝灾害,我们要树立防灾减灾的意识,培养避灾应灾能力。