广东省揭阳市普宁市华美实验学校2023-2024学年高二上学期12月第二次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳市普宁市华美实验学校2023-2024学年高二上学期12月第二次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 07:54:31 | ||

图片预览

文档简介

华美实验学校2023-2024学年高二上学期12月第二次月考(历史)

第一部分选择题(16道,共48分)

1.“随着时代的发展与变迁,宗法制对政治制度的直接影响在不断减弱,但基于宗法制所形成的一系列的道德观念却未曾被削弱,且随着历史的不断发展,尤其是封建帝制皇权的日益加强,而得到了强化。”材料认为宗法制

A.随时间推移而强化

B.是帝制的组成部分

C.长期影响中国社会

D.左右古代道德观念

2.春秋战国流通于中原诸国的铲状铜币——布币,在流通过程中出现了实际重量多样化的趋势,而且尺寸差异越来越大。这一现象

A、适应了商品经济发展的需要

B、体现了交易时间延长的趋势

C、完成了货币统一化历史任务

D、加剧了区域间经济的不平衡

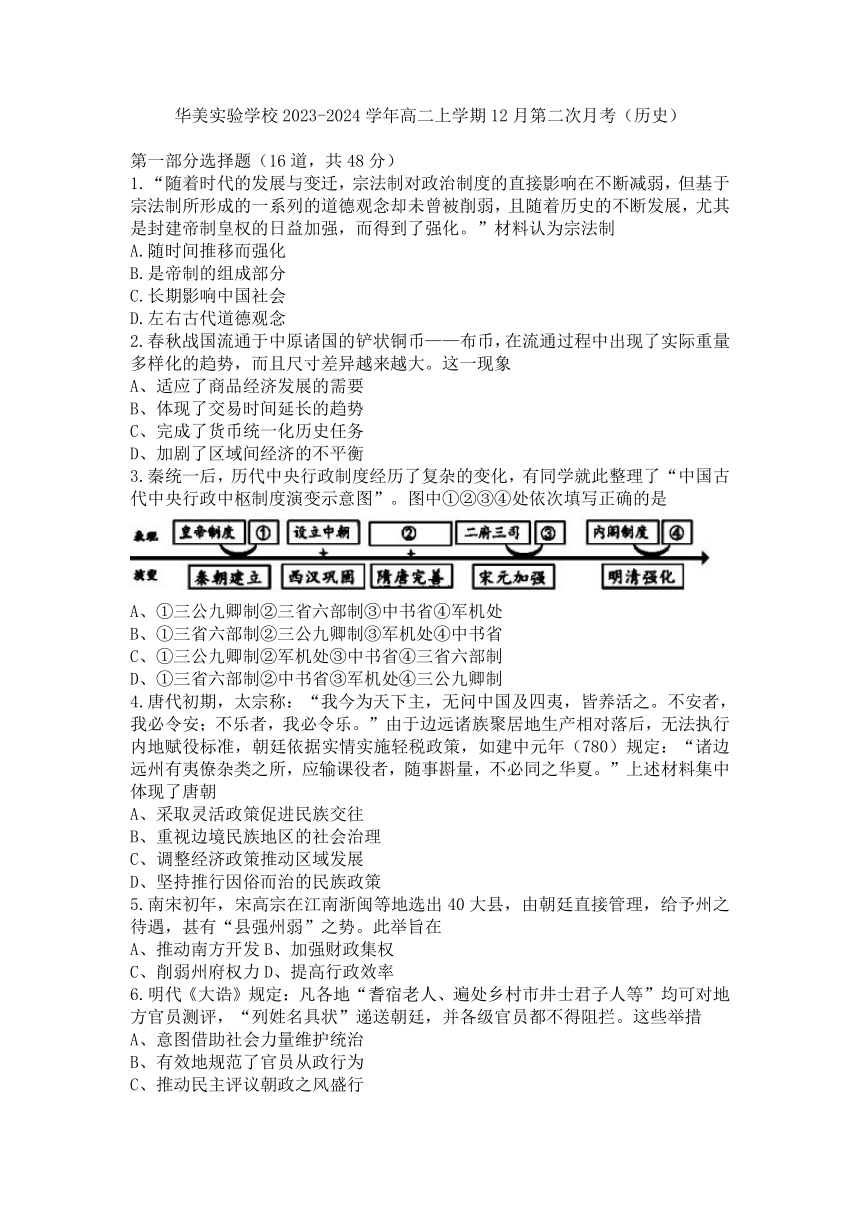

3.秦统一后,历代中央行政制度经历了复杂的变化,有同学就此整理了“中国古代中央行政中枢制度演变示意图”。图中①②③④处依次填写正确的是

A、①三公九卿制②三省六部制③中书省④军机处

B、①三省六部制②三公九卿制③军机处④中书省

C、①三公九卿制②军机处③中书省④三省六部制

D、①三省六部制②中书省③军机处④三公九卿制

4.唐代初期,太宗称:“我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之。不安者,我必令安;不乐者,我必令乐。”由于边远诸族聚居地生产相对落后,无法执行内地赋役标准,朝廷依据实情实施轻税政策,如建中元年(780)规定:“诸边远州有夷僚杂类之所,应输课役者,随事斟量,不必同之华夏。”上述材料集中体现了唐朝

A、采取灵活政策促进民族交往

B、重视边境民族地区的社会治理

C、调整经济政策推动区域发展

D、坚持推行因俗而治的民族政策

5.南宋初年,宋高宗在江南浙闽等地选出40大县,由朝廷直接管理,给予州之待遇,甚有“县强州弱”之势。此举旨在

A、推动南方开发B、加强财政集权

C、削弱州府权力D、提高行政效率

6.明代《大诰》规定:凡各地“耆宿老人、遍处乡村市井士君子人等”均可对地方官员测评,“列姓名具状”递送朝廷,并各级官员都不得阻拦。这些举措

A、意图借助社会力量维护统治

B、有效地规范了官员从政行为

C、推动民主评议朝政之风盛行

D、体现了监察体系的逐步完善

7.16世纪初,中国金银比价是1:6,欧洲是1:12,日本是1:10。据此我们可以推断,这一现象

A、反映了清朝初年商品经济的发展

B、促进了中国白银货币化发展

C、源于新航路开辟致金银汇率波动

D、推动了中国海禁政策的实施

8.读下表,由表可知,郑、薛二人

郑观应(1842~1921):……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉?

薛福成(1838~1894):衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

A、在是否要学习国际法上有分歧

B、一致认为富国强兵才是根本

C、在自强与求富的先后上有分歧

D、都认为国际法维护强国利益

9.民国初年,记者黄远庸写道:“今者党之问题,可谓波靡全国矣,一般之贤愚不肖,既尽驱率人于此围幕之中,旗帜分张,天地异色。……党人之视己党,则神圣之,其互相视,则仇仇之;无党人之视党也,则蟊贼之。”这种现象从本质上说明民国初年

A、民主共和思想深入人心

B、政党政治缺乏社会基础

C、不同社会阶层严重对立

D、民国政府人员组成复杂

10.1963年,周恩来在答美国《时代》杂志记者问时说:“关系到全人类命运的问题应该由大家来共同讨论,而不应该由少数国家垄断这种讨论,甚至把有利于少数垄断者的决定强加给没有参加讨论的国家。”这表明我国

A、致力于推动国际关系民主化

B、秉持“求同存异”的外交方针

C、重视以联合国为中心的外交

D、积极发展与周边国家友好关系

11.日尔曼统治者在灭亡了西罗马之后却主动学习了古罗马以法治国的统治理念,“作为统治者,反而被统治者所征服”,这种现象出现的根本原因是

A.日尔曼人认识到自己的落后

B.农耕文明比游牧文明更加优越

C.罗马法处于世界领先地位

D.日尔曼统治者巩固统治的需要

12.中世纪的欧洲,确实有诸多让后人觉得“黑暗”与“蒙昧”的地方,但同时,中世纪欧洲不仅仅只有“黑暗”、“蒙昧”这些关键词。其黑暗中也有自己的“光亮点”,其蒙昧无知中也有它自己的“觉醒”,以下选项能够佐证上述观点的是

A、中古后期王权强化,推动民族国家形成

B、自治城市的兴起加剧了欧洲的分裂

C、资产阶级革命推动民主制度建立

D、新航路开辟加强了世界联系

13.16世纪,亨利八世确立了王权至尊地位后,选择以英文《圣经》为载体,重塑英国社会基础上的“上帝话语”。这反映了

A、天主教会的绝对权威

B、理性主义的宗教观念

C、民族国家的政治特征

D、封建专制统治的瓦解

14.大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完善,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。下列法律文件属于“大陆法系”的是

A、《大宪章》B、《权利法案》

C、“1787年联邦宪法”D、《法国民法典》

15.19世纪上半叶,美国哈德逊河画派代表科尔将荒野描述成新大陆的名片,在其作品中,未经人类加工和改造的荒野与欧洲地貌形成了鲜明的对比,每周,荒野被塑造为能够彰显国家特殊性和优越性的地理空间形象。这

A.有利于塑造国家认同意识

B、反映联邦制下对州权力的渴求

C、鼓励了美国殖民扩张活动

D、有利于美利坚民族意识的觉醒

16.目前,以美元为主的结算和储备体系正在逐渐结束其历史使命,“去美元化”已经成为一股不可阻挡的世界潮流。与此同时,截至2020年初,至少有28个国家可以直接使用人民币结算,还有60多个国家和地区把人民币纳入了国家货币储备体系。这反应出

A、国际金融体系不断重构

B、经济全球化出现重大挫折

C、国际货币基金组织解体

D、世界经济多极化格局形成

第二部分非选择题(4道,共52分)

17.【中西社会基层治理】

材料一 中国在历史上是单一制和大一统国家,基层是国家治理体系的有机构成部分。人们对中国古代“皇权不下县”存在误解,认为历史上的基层治理脱离皇权。事实上,这句话是指古代的官僚机构比较简约,只在县一级才有正式官员,但这并不意味着皇权不下县。县以下的治理依靠非正式工作人员,包括乡里的胥吏、地方精英和传统农村行业协会(青苗会、水利会)等。这些人员辅助地方治理,受地方官员节制,并不游离于国家治理体系之外,而恰恰是国家治理建构的结果。

材料二“中西社会最大的不同,在于中国是有组织的,而西方是个体化的。西方的政权体系不会到达最基层,典型例证是一般西方国家都没有居委会。相比之下,中国的基层社会和基层治理体系合二为一,尤值一提的是中国共产党作为细胞党的性质,与西方政党形成区别。在中国,党组织成为社会有效运行的细胞,是社会的有机构成部分,并不外在于社会。党员和党组织分布在社会每个角落,关键时刻号召党员,社会就可以自我循环。面对新冠疫情,中国之所以采取全政府—全社会的疫情防控模式,是因为中国有条件做。事实上,传染病防治的基本科学原则是把病毒隔离,这需要社会组织动员能力。许多西方国家通过宵禁之类的法律命令试图隔离病毒,却缺乏有效的基层社会组织协调个体遵守防疫规定。”

——材料均选自《中国新闻网》2022年6月5日武汉大学社会学院教授吕德文专访

(1)依据材料一结合所学知识,概括中国封建社会基层治理的特点并说明其作用。(6分)

(2)依据材料二,指出中西社会基层治理的差异及当今中国社会基层治理的突出优势。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:在接触外交事务以后,李鸿章获得了许多国际法知识,逐渐有了一些近代国家主权观念。在讨论各国驻华公使觐见同治帝礼仪的问题时,李鸿章提出:“既许为敌国,自未便以属国之理相待”“中国无权能变其各国之例”。他在奏折中曾经指出洋人提出的修约要求“无非上侵国家利权,下夺商民生计,皆可引万国公法直言斥之。盖各国均有保护其民,自理财赋之权”,明确主张“关税乃中国自主之权”。李鸿章敏锐地认识到列强内部存在矛盾,如果能充分利用其相互掣肘的诸因素,则能在弱国外交的不利形势下维护国家的利益。但他坚持“两国立约,所应遵守之责,不拘式款如何,有明言而立者,有默许而立者,均当谨守”。

——摘编自宫兰兰《李鸿章的国际法思想及运用》

(1)据材料概括李鸿章对国际法的基本认识。(4分)

(2)据材料并结合所学知识,简要评价李鸿章的国际法思想。(8分)

19.阅读下列材料,完成以下要求。

材料一:西欧最初的民族主义以反对分裂、鼓吹统一,反对教权、尊奉王权为主要内容,提出建立民族国家的要求,可以称之为“民族国家主义”。民族国家主义首先是以理论的形式在14 16世纪的文艺复兴和宗教改革两大运动中出现的。卢梭以民主及共和理论为基础的民族主义思想富有建设性,在法国大革命时期激发出全体法国人高昂的爱国热情,显示出巨大的革命意义,可以称之为“民主民族主义”。19世纪上半期,民族主义从意识形态领域进入了社会生活和社会政治领域,争取民主和民族平等逐渐成为时代潮流。欧洲几乎所有处于政治分裂状态或异族压迫下的民族都掀起了民族解放运动。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二:帝国主义的掠夺和日益深重的民族压迫,尤其是日本帝国主义的入侵使中国面临着亡国灭种的危险,不仅加强了中国各民族之间的团结和融合,也激起了中华民族誓死抗击外族入侵,争取民族独立的决心和信心,促成了中华民族的民族解放运动。……正是在这样的过程中,民族国家在中国一步步地建立起来了。中华人民共和国的成立,使国家成为了人民的国家,国家获得了全民族的认同。这样的国家,已经是标准的民族国家了。

——摘编自周平《论中国民族国家的构建》

(1)根据材料一,概括近代欧洲民族主义的主要内容。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动近代中国民族国家发展的因素。(8分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料:如表是2023年人教版《选择性必修1 国家制度与社会治理》部分目录。

第一单元 政治制度

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

……

……

第二单元 官员的选拔与管理

第5课 中国古代官员的选拔与管理

……

……

第三单元 法律与教化

第8课 中国古代的法治与教化

……

……

上述教材目录中中国古代政治制度、官员选拔管理、法律教化和国家制度与社会治理有何内在关系,请以古代某个王朝为例进行阐述。(要求:内在联系的阐述要基于史实。)

答案及评分标准

1.C

2.据材料“在流通过程中出现了实际重量多样化的趋势,而且尺寸差异越来越大”,可知,春秋战国时期,布币在流通过程中,实际重量多样化,而且尺寸差异越来越大,皆是由于商品经济发展带来的货币变化,A项正确;

仅从材料,无法得出交易时间的信息,排除B项;

秦朝完成统一货币,与材料不符,排除C项;

材料并未提及区域间经济的发展状况,排除D项。

故选:A。

3.根据所学秦朝确立了皇帝制度和三公九卿制,则①三公九卿制,根据所学隋唐时期中央行政制度是三省六部制,则②三省六部制,根据所学元代中央行政制度是中书省和行政院,则③中书省,根据所学清代中央行政中枢制度是军机处,则④军机处,A项正确;

三省六部制是隋唐时期的中央行政制度不是秦朝的,排除B项;

三省六部制是隋唐时期的中央行政制度不是明清时期的,排除C项;

军机处是清朝的中央行政中枢制度不是宋元时期的,排除D项。

故选:A。

4.依据材料“由于边远诸族聚居地生产相对落后,无法执行内地赋役标准,朝廷依据实情实施轻税政策”、“随事斟量,不必同之华夏”并结合所学知识可知,为了维护国家的统一和稳定,唐朝对少数民族实行了灵活的政策,充分地兼顾了少数民族的宗教信仰、文化习惯、自治权利等方面的需求,故A项正确;

材料涉及的是唐朝民族交往政策,不是唐王朝对民族地区的社会治理,故B项错误;

材料中没有涉及唐朝经济政策调整的相关信息,故C项错误;

“因俗而治”政策强调根据不同的地区、不同民族的风俗、社会发展状况进行实施统治或者管理的政策,与材料信息不符,故D项错误。

故选:A。

5.结合所学可知,南宋经济重心已经转移到南方,不是开发阶段,排除A;

材料没有特别强调财政集权,排除B;

削弱州府权力不是目的,排除C;

设立40大县,由朝廷直接管理,这有利于中央政令的下达,从而加强中央集权,提高行政效率,D正确。

故选:D。

6.根据材料可知,明朝政府制定了一系列有利于老百姓举报贪官污吏的政策,尤其是鼓励老百姓到朝廷来告御状的政策,这些做法从根本上是为了维护统治,A项正确;

B项夸大了材料中政策的作用,排除B项;

首先老百姓对地方官的测评不属于民主评议朝政的范畴,其次材料中也无法看出评议朝政之风盛行,排除C项;

材料中的政策不属于监察体系,排除D项。

故选:A。

7.材料金银比价反映出明朝银价较高,受利益的驱使,日本、欧洲白银可能被大量运往中国,刺激了白银货币化的发展,B项正确;

结合所学知识,16世纪中国处于明朝时期,A项不符史实,排除A项;

结合所学知识,依据材料无法推断金银比价的不同是新航路开辟导致的,排除C项;

结合所学知识,题干涉及时间16世纪,这一时期明朝政府实行海禁政策,而且材料中的信息无法推断国际市场金银比价不同对中国海禁政策的影响,排除D项。

故选:B。

8.依据材料“强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也”、“衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之”可知,郑观应和薛福成认为弱国是不会在国际法中受益的,只有强国才能受益于国际法,这体现出两者对富国强兵的认同,故B项正确;

材料强调的是二人对富国强兵的看法,并不是学习国际法上的分歧,故A项错误;

二人在自强与求富的先后上并没有分歧,故C项错误;

二人认为国际法维护各国利益,但是强国更能受益,并不是维护强国利益,故D项错误。

故选:B。

9.据本题材料概括得出主要结论是:黄远庸认为民国初年,党派泛滥、动辄相争,利益矛盾尖锐,局面混乱,说明,不同社会阶层严重对立,C项正确;

材料说的是弊端,不能说明民主共和思想深入人心,排除A项;

材料主要说的是社会矛盾,阶层对立,未涉及社会基础,排除B项;

材料说的是政党问题,不是民国政府人员组成,排除D项。

故选:C。

10.据题意可知,我国反对将关系全人类命运的问题由少数国家垄断讨论,而是应该由大家共同来讨论,这说明我国主张国际关系民主化,反对少数国家独裁,A项正确;

材料反映的是我国对于国家关系的看法,并不能体现“求同存异”的外交方针河重视以联合国为中心的外交,排除BC项;

材料内容和发展与周边国家友好关系无关,排除D项。

故选:A。

11.依据材料“其黑暗中也有自己的‘光亮点’,其蒙昧无知中也有它自己的‘觉醒’”可知,材料强调的是中古时期的欧洲蕴含着近代文明的积极因素。结合所学可知,中古后期欧洲王权强化,推动民族国家形成正是这一体现,A项正确;

中古后期自治城市的兴起,有利于促进欧洲的统一,而非加剧分裂,排除B项;

资产阶级革命出现在17世纪,与中世纪的欧洲时间不符,排除C项;

新航路开辟发生在15、16世纪,与中世纪的欧洲时间不符,排除D项。

故选:A。

12.A

13.英国宗教改革使英国的天主教摆脱罗马天主教廷的控制,成为民族教会,故A项错误;

选择以英文《圣经》为载体,重塑英国社会基础上的“上帝话语“是英国宗教改革的结果,并未发展到理性主义时代,故B项错误;

根据材料“亨利八世确立了王权至尊地位后,选择以英文《圣经》为载体,重塑英国社会基础上的‘上帝话语’”可知,这有利于强化世俗权威,破除人们对于天主教会的迷信,反映了16世纪英国向民族国家转型时期的政治特征,故C项正确;

16世纪英国君主专制处于鼎盛时期,故D项错误。

故选:C。

14.D

15.A

16.A

17.(1)特点:皇权至上(或实行专制主义中央集权);自上而下的行政和自下而上的自治相结合。(一点1分,共2分)

作用:有利于国家加强对社会基层的控制;有利于维护社会稳定;有利于社会经济发展等(任意两点即可)。(一点2分,共4分)

(2)差异:中:有组织;国家权力深入基层;党组织是基层治理的核心。(3分)

西:无组织、自发性;国家权力不能到达基层;缺乏有效的基层社会组织。(3分)

优势:党组织是基层治理的核心。(2分)

18.(1)认识:意识到国家之间应当独立、平等;运用国际法维护主权;运用均势外交;应遵守条约。(一点2分,任答两点即可)

(2)评价:突破天朝上国观念,具有进步性;(2分)有利于外交的近代化和洋务运动的开展。(2分)目的是维护清朝封建统治(1分);以不平等条约为基本框架的近代外交数国际法起到的作用有限;(2分)在国际法思想指导下的外交实践成效甚微。(1分)

19.(1)主要内容:反对分裂、主张统一:反对教权、尊奉王权;反对专制,追求民主、平等、自由;争取民族独立和民族平等。(一点2分,任答三点即可)

(2)因素:列强侵略,民族危机加剧;西方民族主义思潮的传播;民族经济发展;思想解放运动的推动;无产阶级政党的指引和领导。(一点2分,任答四点即可)

20.首先,材料呈现的目录是高中历史教科书《国家制度与社会治理》,题干要求以“国家制度与社会治理”为主题拟定论题,展开论述,本题属于开放性试题,只要不背离主题就行,这里我们可以选择中国古代国家制度与社会治理与西方国家的比较,也可以从“以史为鉴“的角度谈古代中国的国家制度与社会治理对今天国家建设的积极意义,这里选择的角度是最后一个,拟定论题:中国古代的社会治理经验为新时代的社会主义建设提供借鉴。其次,结合古代中国具体的社会治理的制度谈如何影响当代国家治理,阐述如下:在官员选拔方面,中国古代察举制、科举制等体现了以儒家思想为指导、维护中央集权的基本原则,体现了与时俱进、广纳人才的精神;在官员监察方面,秦汉建立了御史大夫为首的中央监察体系,汉武帝设刺史巡视监察地方,唐宋御史台为最高监察机构,地方划监察区,明清设科道“行使监察权,国家监察机构传承有序,监察法规系统完善,有效发挥了监察在权力制衡、惩恶扬善上的吏治作用。最后,肯定古代中国社会治理经验对今天国家治理的借鉴意义。

故答案为:

示例:

论题:中国古代的社会治理经验为新时代的社会主义建设提供借鉴。

阐述:在官员选拔方面,中国古代察举制、科举制等体现了以儒家思想为指导、维护中央集权的基本原则,体现了与时俱进、广纳人才的精神;在官员监察方面,秦汉建立了御史大夫为首的中央监察体系,汉武帝设刺史巡视监察地方,唐宋御史台为最高监察机构,地方划监察区,明清设“科道“行使监察权,国家监察机构传承有序,监察法规系统完善,有效发挥了监察在权力制衡、惩恶扬善上的吏治作用。

总之,中国古代社会积累了丰厚的社会治理经验,一定程度上为新时代的社会主义建设提供借鉴。

第一部分选择题(16道,共48分)

1.“随着时代的发展与变迁,宗法制对政治制度的直接影响在不断减弱,但基于宗法制所形成的一系列的道德观念却未曾被削弱,且随着历史的不断发展,尤其是封建帝制皇权的日益加强,而得到了强化。”材料认为宗法制

A.随时间推移而强化

B.是帝制的组成部分

C.长期影响中国社会

D.左右古代道德观念

2.春秋战国流通于中原诸国的铲状铜币——布币,在流通过程中出现了实际重量多样化的趋势,而且尺寸差异越来越大。这一现象

A、适应了商品经济发展的需要

B、体现了交易时间延长的趋势

C、完成了货币统一化历史任务

D、加剧了区域间经济的不平衡

3.秦统一后,历代中央行政制度经历了复杂的变化,有同学就此整理了“中国古代中央行政中枢制度演变示意图”。图中①②③④处依次填写正确的是

A、①三公九卿制②三省六部制③中书省④军机处

B、①三省六部制②三公九卿制③军机处④中书省

C、①三公九卿制②军机处③中书省④三省六部制

D、①三省六部制②中书省③军机处④三公九卿制

4.唐代初期,太宗称:“我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之。不安者,我必令安;不乐者,我必令乐。”由于边远诸族聚居地生产相对落后,无法执行内地赋役标准,朝廷依据实情实施轻税政策,如建中元年(780)规定:“诸边远州有夷僚杂类之所,应输课役者,随事斟量,不必同之华夏。”上述材料集中体现了唐朝

A、采取灵活政策促进民族交往

B、重视边境民族地区的社会治理

C、调整经济政策推动区域发展

D、坚持推行因俗而治的民族政策

5.南宋初年,宋高宗在江南浙闽等地选出40大县,由朝廷直接管理,给予州之待遇,甚有“县强州弱”之势。此举旨在

A、推动南方开发B、加强财政集权

C、削弱州府权力D、提高行政效率

6.明代《大诰》规定:凡各地“耆宿老人、遍处乡村市井士君子人等”均可对地方官员测评,“列姓名具状”递送朝廷,并各级官员都不得阻拦。这些举措

A、意图借助社会力量维护统治

B、有效地规范了官员从政行为

C、推动民主评议朝政之风盛行

D、体现了监察体系的逐步完善

7.16世纪初,中国金银比价是1:6,欧洲是1:12,日本是1:10。据此我们可以推断,这一现象

A、反映了清朝初年商品经济的发展

B、促进了中国白银货币化发展

C、源于新航路开辟致金银汇率波动

D、推动了中国海禁政策的实施

8.读下表,由表可知,郑、薛二人

郑观应(1842~1921):……由是观之,公法(指国际法)仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉?

薛福成(1838~1894):衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之,虽能自奋以仰企乎公法,其受损于公法之外者,已无穷矣。是同遵公法者其名,同遵公法而损益大有不同者其实也。

A、在是否要学习国际法上有分歧

B、一致认为富国强兵才是根本

C、在自强与求富的先后上有分歧

D、都认为国际法维护强国利益

9.民国初年,记者黄远庸写道:“今者党之问题,可谓波靡全国矣,一般之贤愚不肖,既尽驱率人于此围幕之中,旗帜分张,天地异色。……党人之视己党,则神圣之,其互相视,则仇仇之;无党人之视党也,则蟊贼之。”这种现象从本质上说明民国初年

A、民主共和思想深入人心

B、政党政治缺乏社会基础

C、不同社会阶层严重对立

D、民国政府人员组成复杂

10.1963年,周恩来在答美国《时代》杂志记者问时说:“关系到全人类命运的问题应该由大家来共同讨论,而不应该由少数国家垄断这种讨论,甚至把有利于少数垄断者的决定强加给没有参加讨论的国家。”这表明我国

A、致力于推动国际关系民主化

B、秉持“求同存异”的外交方针

C、重视以联合国为中心的外交

D、积极发展与周边国家友好关系

11.日尔曼统治者在灭亡了西罗马之后却主动学习了古罗马以法治国的统治理念,“作为统治者,反而被统治者所征服”,这种现象出现的根本原因是

A.日尔曼人认识到自己的落后

B.农耕文明比游牧文明更加优越

C.罗马法处于世界领先地位

D.日尔曼统治者巩固统治的需要

12.中世纪的欧洲,确实有诸多让后人觉得“黑暗”与“蒙昧”的地方,但同时,中世纪欧洲不仅仅只有“黑暗”、“蒙昧”这些关键词。其黑暗中也有自己的“光亮点”,其蒙昧无知中也有它自己的“觉醒”,以下选项能够佐证上述观点的是

A、中古后期王权强化,推动民族国家形成

B、自治城市的兴起加剧了欧洲的分裂

C、资产阶级革命推动民主制度建立

D、新航路开辟加强了世界联系

13.16世纪,亨利八世确立了王权至尊地位后,选择以英文《圣经》为载体,重塑英国社会基础上的“上帝话语”。这反映了

A、天主教会的绝对权威

B、理性主义的宗教观念

C、民族国家的政治特征

D、封建专制统治的瓦解

14.大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完善,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。下列法律文件属于“大陆法系”的是

A、《大宪章》B、《权利法案》

C、“1787年联邦宪法”D、《法国民法典》

15.19世纪上半叶,美国哈德逊河画派代表科尔将荒野描述成新大陆的名片,在其作品中,未经人类加工和改造的荒野与欧洲地貌形成了鲜明的对比,每周,荒野被塑造为能够彰显国家特殊性和优越性的地理空间形象。这

A.有利于塑造国家认同意识

B、反映联邦制下对州权力的渴求

C、鼓励了美国殖民扩张活动

D、有利于美利坚民族意识的觉醒

16.目前,以美元为主的结算和储备体系正在逐渐结束其历史使命,“去美元化”已经成为一股不可阻挡的世界潮流。与此同时,截至2020年初,至少有28个国家可以直接使用人民币结算,还有60多个国家和地区把人民币纳入了国家货币储备体系。这反应出

A、国际金融体系不断重构

B、经济全球化出现重大挫折

C、国际货币基金组织解体

D、世界经济多极化格局形成

第二部分非选择题(4道,共52分)

17.【中西社会基层治理】

材料一 中国在历史上是单一制和大一统国家,基层是国家治理体系的有机构成部分。人们对中国古代“皇权不下县”存在误解,认为历史上的基层治理脱离皇权。事实上,这句话是指古代的官僚机构比较简约,只在县一级才有正式官员,但这并不意味着皇权不下县。县以下的治理依靠非正式工作人员,包括乡里的胥吏、地方精英和传统农村行业协会(青苗会、水利会)等。这些人员辅助地方治理,受地方官员节制,并不游离于国家治理体系之外,而恰恰是国家治理建构的结果。

材料二“中西社会最大的不同,在于中国是有组织的,而西方是个体化的。西方的政权体系不会到达最基层,典型例证是一般西方国家都没有居委会。相比之下,中国的基层社会和基层治理体系合二为一,尤值一提的是中国共产党作为细胞党的性质,与西方政党形成区别。在中国,党组织成为社会有效运行的细胞,是社会的有机构成部分,并不外在于社会。党员和党组织分布在社会每个角落,关键时刻号召党员,社会就可以自我循环。面对新冠疫情,中国之所以采取全政府—全社会的疫情防控模式,是因为中国有条件做。事实上,传染病防治的基本科学原则是把病毒隔离,这需要社会组织动员能力。许多西方国家通过宵禁之类的法律命令试图隔离病毒,却缺乏有效的基层社会组织协调个体遵守防疫规定。”

——材料均选自《中国新闻网》2022年6月5日武汉大学社会学院教授吕德文专访

(1)依据材料一结合所学知识,概括中国封建社会基层治理的特点并说明其作用。(6分)

(2)依据材料二,指出中西社会基层治理的差异及当今中国社会基层治理的突出优势。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:在接触外交事务以后,李鸿章获得了许多国际法知识,逐渐有了一些近代国家主权观念。在讨论各国驻华公使觐见同治帝礼仪的问题时,李鸿章提出:“既许为敌国,自未便以属国之理相待”“中国无权能变其各国之例”。他在奏折中曾经指出洋人提出的修约要求“无非上侵国家利权,下夺商民生计,皆可引万国公法直言斥之。盖各国均有保护其民,自理财赋之权”,明确主张“关税乃中国自主之权”。李鸿章敏锐地认识到列强内部存在矛盾,如果能充分利用其相互掣肘的诸因素,则能在弱国外交的不利形势下维护国家的利益。但他坚持“两国立约,所应遵守之责,不拘式款如何,有明言而立者,有默许而立者,均当谨守”。

——摘编自宫兰兰《李鸿章的国际法思想及运用》

(1)据材料概括李鸿章对国际法的基本认识。(4分)

(2)据材料并结合所学知识,简要评价李鸿章的国际法思想。(8分)

19.阅读下列材料,完成以下要求。

材料一:西欧最初的民族主义以反对分裂、鼓吹统一,反对教权、尊奉王权为主要内容,提出建立民族国家的要求,可以称之为“民族国家主义”。民族国家主义首先是以理论的形式在14 16世纪的文艺复兴和宗教改革两大运动中出现的。卢梭以民主及共和理论为基础的民族主义思想富有建设性,在法国大革命时期激发出全体法国人高昂的爱国热情,显示出巨大的革命意义,可以称之为“民主民族主义”。19世纪上半期,民族主义从意识形态领域进入了社会生活和社会政治领域,争取民主和民族平等逐渐成为时代潮流。欧洲几乎所有处于政治分裂状态或异族压迫下的民族都掀起了民族解放运动。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二:帝国主义的掠夺和日益深重的民族压迫,尤其是日本帝国主义的入侵使中国面临着亡国灭种的危险,不仅加强了中国各民族之间的团结和融合,也激起了中华民族誓死抗击外族入侵,争取民族独立的决心和信心,促成了中华民族的民族解放运动。……正是在这样的过程中,民族国家在中国一步步地建立起来了。中华人民共和国的成立,使国家成为了人民的国家,国家获得了全民族的认同。这样的国家,已经是标准的民族国家了。

——摘编自周平《论中国民族国家的构建》

(1)根据材料一,概括近代欧洲民族主义的主要内容。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动近代中国民族国家发展的因素。(8分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料:如表是2023年人教版《选择性必修1 国家制度与社会治理》部分目录。

第一单元 政治制度

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

……

……

第二单元 官员的选拔与管理

第5课 中国古代官员的选拔与管理

……

……

第三单元 法律与教化

第8课 中国古代的法治与教化

……

……

上述教材目录中中国古代政治制度、官员选拔管理、法律教化和国家制度与社会治理有何内在关系,请以古代某个王朝为例进行阐述。(要求:内在联系的阐述要基于史实。)

答案及评分标准

1.C

2.据材料“在流通过程中出现了实际重量多样化的趋势,而且尺寸差异越来越大”,可知,春秋战国时期,布币在流通过程中,实际重量多样化,而且尺寸差异越来越大,皆是由于商品经济发展带来的货币变化,A项正确;

仅从材料,无法得出交易时间的信息,排除B项;

秦朝完成统一货币,与材料不符,排除C项;

材料并未提及区域间经济的发展状况,排除D项。

故选:A。

3.根据所学秦朝确立了皇帝制度和三公九卿制,则①三公九卿制,根据所学隋唐时期中央行政制度是三省六部制,则②三省六部制,根据所学元代中央行政制度是中书省和行政院,则③中书省,根据所学清代中央行政中枢制度是军机处,则④军机处,A项正确;

三省六部制是隋唐时期的中央行政制度不是秦朝的,排除B项;

三省六部制是隋唐时期的中央行政制度不是明清时期的,排除C项;

军机处是清朝的中央行政中枢制度不是宋元时期的,排除D项。

故选:A。

4.依据材料“由于边远诸族聚居地生产相对落后,无法执行内地赋役标准,朝廷依据实情实施轻税政策”、“随事斟量,不必同之华夏”并结合所学知识可知,为了维护国家的统一和稳定,唐朝对少数民族实行了灵活的政策,充分地兼顾了少数民族的宗教信仰、文化习惯、自治权利等方面的需求,故A项正确;

材料涉及的是唐朝民族交往政策,不是唐王朝对民族地区的社会治理,故B项错误;

材料中没有涉及唐朝经济政策调整的相关信息,故C项错误;

“因俗而治”政策强调根据不同的地区、不同民族的风俗、社会发展状况进行实施统治或者管理的政策,与材料信息不符,故D项错误。

故选:A。

5.结合所学可知,南宋经济重心已经转移到南方,不是开发阶段,排除A;

材料没有特别强调财政集权,排除B;

削弱州府权力不是目的,排除C;

设立40大县,由朝廷直接管理,这有利于中央政令的下达,从而加强中央集权,提高行政效率,D正确。

故选:D。

6.根据材料可知,明朝政府制定了一系列有利于老百姓举报贪官污吏的政策,尤其是鼓励老百姓到朝廷来告御状的政策,这些做法从根本上是为了维护统治,A项正确;

B项夸大了材料中政策的作用,排除B项;

首先老百姓对地方官的测评不属于民主评议朝政的范畴,其次材料中也无法看出评议朝政之风盛行,排除C项;

材料中的政策不属于监察体系,排除D项。

故选:A。

7.材料金银比价反映出明朝银价较高,受利益的驱使,日本、欧洲白银可能被大量运往中国,刺激了白银货币化的发展,B项正确;

结合所学知识,16世纪中国处于明朝时期,A项不符史实,排除A项;

结合所学知识,依据材料无法推断金银比价的不同是新航路开辟导致的,排除C项;

结合所学知识,题干涉及时间16世纪,这一时期明朝政府实行海禁政策,而且材料中的信息无法推断国际市场金银比价不同对中国海禁政策的影响,排除D项。

故选:B。

8.依据材料“强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也”、“衰弱之国,事事求合乎公法,而人不以公法待之”可知,郑观应和薛福成认为弱国是不会在国际法中受益的,只有强国才能受益于国际法,这体现出两者对富国强兵的认同,故B项正确;

材料强调的是二人对富国强兵的看法,并不是学习国际法上的分歧,故A项错误;

二人在自强与求富的先后上并没有分歧,故C项错误;

二人认为国际法维护各国利益,但是强国更能受益,并不是维护强国利益,故D项错误。

故选:B。

9.据本题材料概括得出主要结论是:黄远庸认为民国初年,党派泛滥、动辄相争,利益矛盾尖锐,局面混乱,说明,不同社会阶层严重对立,C项正确;

材料说的是弊端,不能说明民主共和思想深入人心,排除A项;

材料主要说的是社会矛盾,阶层对立,未涉及社会基础,排除B项;

材料说的是政党问题,不是民国政府人员组成,排除D项。

故选:C。

10.据题意可知,我国反对将关系全人类命运的问题由少数国家垄断讨论,而是应该由大家共同来讨论,这说明我国主张国际关系民主化,反对少数国家独裁,A项正确;

材料反映的是我国对于国家关系的看法,并不能体现“求同存异”的外交方针河重视以联合国为中心的外交,排除BC项;

材料内容和发展与周边国家友好关系无关,排除D项。

故选:A。

11.依据材料“其黑暗中也有自己的‘光亮点’,其蒙昧无知中也有它自己的‘觉醒’”可知,材料强调的是中古时期的欧洲蕴含着近代文明的积极因素。结合所学可知,中古后期欧洲王权强化,推动民族国家形成正是这一体现,A项正确;

中古后期自治城市的兴起,有利于促进欧洲的统一,而非加剧分裂,排除B项;

资产阶级革命出现在17世纪,与中世纪的欧洲时间不符,排除C项;

新航路开辟发生在15、16世纪,与中世纪的欧洲时间不符,排除D项。

故选:A。

12.A

13.英国宗教改革使英国的天主教摆脱罗马天主教廷的控制,成为民族教会,故A项错误;

选择以英文《圣经》为载体,重塑英国社会基础上的“上帝话语“是英国宗教改革的结果,并未发展到理性主义时代,故B项错误;

根据材料“亨利八世确立了王权至尊地位后,选择以英文《圣经》为载体,重塑英国社会基础上的‘上帝话语’”可知,这有利于强化世俗权威,破除人们对于天主教会的迷信,反映了16世纪英国向民族国家转型时期的政治特征,故C项正确;

16世纪英国君主专制处于鼎盛时期,故D项错误。

故选:C。

14.D

15.A

16.A

17.(1)特点:皇权至上(或实行专制主义中央集权);自上而下的行政和自下而上的自治相结合。(一点1分,共2分)

作用:有利于国家加强对社会基层的控制;有利于维护社会稳定;有利于社会经济发展等(任意两点即可)。(一点2分,共4分)

(2)差异:中:有组织;国家权力深入基层;党组织是基层治理的核心。(3分)

西:无组织、自发性;国家权力不能到达基层;缺乏有效的基层社会组织。(3分)

优势:党组织是基层治理的核心。(2分)

18.(1)认识:意识到国家之间应当独立、平等;运用国际法维护主权;运用均势外交;应遵守条约。(一点2分,任答两点即可)

(2)评价:突破天朝上国观念,具有进步性;(2分)有利于外交的近代化和洋务运动的开展。(2分)目的是维护清朝封建统治(1分);以不平等条约为基本框架的近代外交数国际法起到的作用有限;(2分)在国际法思想指导下的外交实践成效甚微。(1分)

19.(1)主要内容:反对分裂、主张统一:反对教权、尊奉王权;反对专制,追求民主、平等、自由;争取民族独立和民族平等。(一点2分,任答三点即可)

(2)因素:列强侵略,民族危机加剧;西方民族主义思潮的传播;民族经济发展;思想解放运动的推动;无产阶级政党的指引和领导。(一点2分,任答四点即可)

20.首先,材料呈现的目录是高中历史教科书《国家制度与社会治理》,题干要求以“国家制度与社会治理”为主题拟定论题,展开论述,本题属于开放性试题,只要不背离主题就行,这里我们可以选择中国古代国家制度与社会治理与西方国家的比较,也可以从“以史为鉴“的角度谈古代中国的国家制度与社会治理对今天国家建设的积极意义,这里选择的角度是最后一个,拟定论题:中国古代的社会治理经验为新时代的社会主义建设提供借鉴。其次,结合古代中国具体的社会治理的制度谈如何影响当代国家治理,阐述如下:在官员选拔方面,中国古代察举制、科举制等体现了以儒家思想为指导、维护中央集权的基本原则,体现了与时俱进、广纳人才的精神;在官员监察方面,秦汉建立了御史大夫为首的中央监察体系,汉武帝设刺史巡视监察地方,唐宋御史台为最高监察机构,地方划监察区,明清设科道“行使监察权,国家监察机构传承有序,监察法规系统完善,有效发挥了监察在权力制衡、惩恶扬善上的吏治作用。最后,肯定古代中国社会治理经验对今天国家治理的借鉴意义。

故答案为:

示例:

论题:中国古代的社会治理经验为新时代的社会主义建设提供借鉴。

阐述:在官员选拔方面,中国古代察举制、科举制等体现了以儒家思想为指导、维护中央集权的基本原则,体现了与时俱进、广纳人才的精神;在官员监察方面,秦汉建立了御史大夫为首的中央监察体系,汉武帝设刺史巡视监察地方,唐宋御史台为最高监察机构,地方划监察区,明清设“科道“行使监察权,国家监察机构传承有序,监察法规系统完善,有效发挥了监察在权力制衡、惩恶扬善上的吏治作用。

总之,中国古代社会积累了丰厚的社会治理经验,一定程度上为新时代的社会主义建设提供借鉴。

同课章节目录