1.1 化学反应的热效应 同步练习题(含解析)2023-2024学年高二上学期鲁科版(2019)化学选择性必修1

文档属性

| 名称 | 1.1 化学反应的热效应 同步练习题(含解析)2023-2024学年高二上学期鲁科版(2019)化学选择性必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 675.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 08:29:43 | ||

图片预览

文档简介

1.1 化学反应的热效应 同步练习题

一、选择题

1.下列热化学方程式书写正确的是

A.,kJ·mol(燃烧热)

B.,kJ·mol(反应热)

C.,kJ·mol(反应热)

D.,kJ·mol(中和热)

2.用和的混合溶液可溶出废旧印刷电路板上的铜。已知:

kJ mol

kJ mol

kJ mol

在溶液中,Cu与反应生成和的反应热等于

A.-417.91 kJ mol B.-319.68 kJ mol

C.+546.69 kJ mol D.-448.46 kJ mol

3.下列变化过程,属于放热反应的是

①液态水变成水蒸气

②Ba(OH)2 8H2O与NH4Cl晶体混合

③浓硫酸与水混合

④碳酸氢钠与稀盐酸充分混合

⑤H2在Cl2中燃烧

⑥食物腐败

A.①③⑤⑥ B.④⑥ C.⑤⑥ D.④⑤⑥

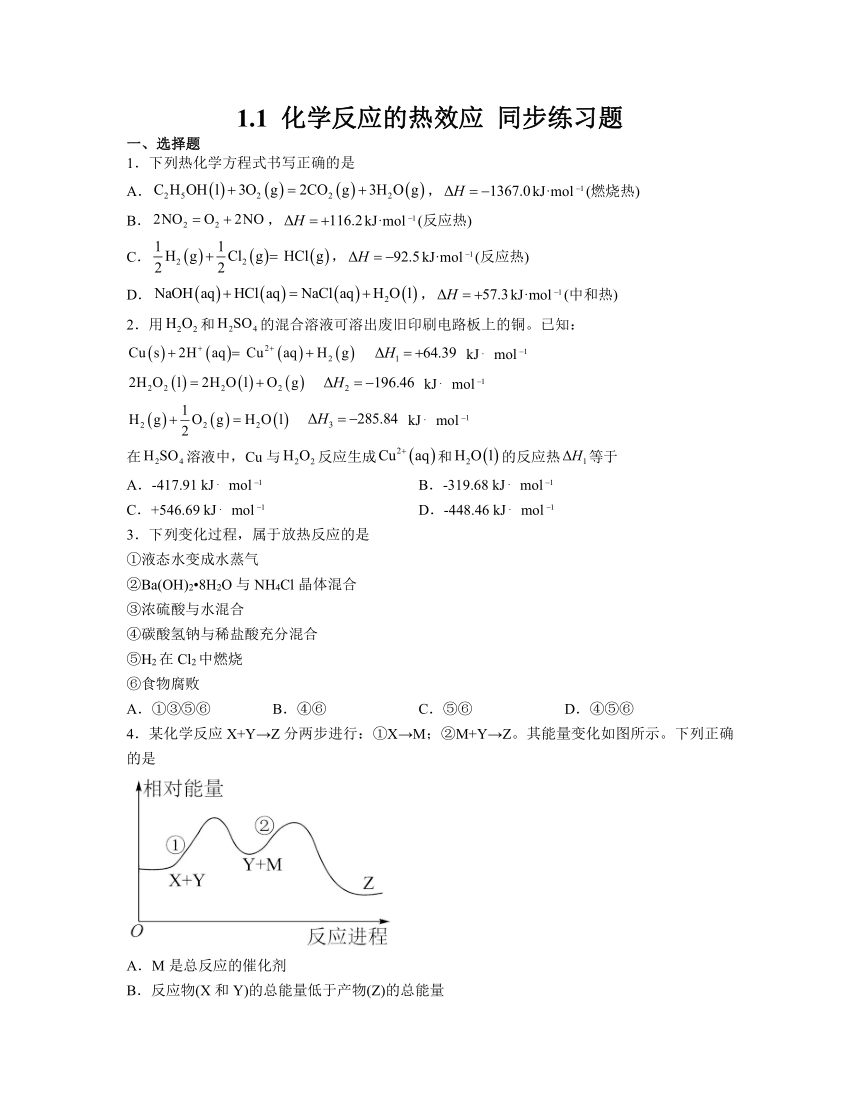

4.某化学反应X+Y→Z分两步进行:①X→M;②M+Y→Z。其能量变化如图所示。下列正确的是

A.M是总反应的催化剂

B.反应物(X和Y)的总能量低于产物(Z)的总能量

C.反应①②和总反应都是放热反应

D.总反应是原子利用率100%的绿色化学反应

5.下列说法正确的是

A.化学变化不一定都伴随着能量变化

B.加入催化剂能改变化学反应的热效应

C.ΔH单位kJ mol-1中的mol-1是指每摩尔反应物

D.需要加热才能发生的化学反应,可能是吸热反应也可能是放热反应

6.下面均是正丁烷与氧气反应的热化学方程式(25℃,101kPa):

①C4H10(g)+O2(g)=4CO2(g)+5H2O(l) △H=-2878kJ mol-1

②C4H10(g)+O2(g)=4CO2(g)+5H2O(g) △H=-2658kJ mol-1

③C4H10(g)+O2(g)=4CO(g)+5H2O(l) △H=-1746kJ mol-1

④C4H10(g)+O2(g)=4CO(g)+5H2O(g) △H=-1526kJ mol-1

由此判断,正丁烷的燃烧热ΔH为

A.-2878kJ mol-1 B.-2658kJ mol-1 C.-1746kJ mol-1 D.-1526kJ mol-1

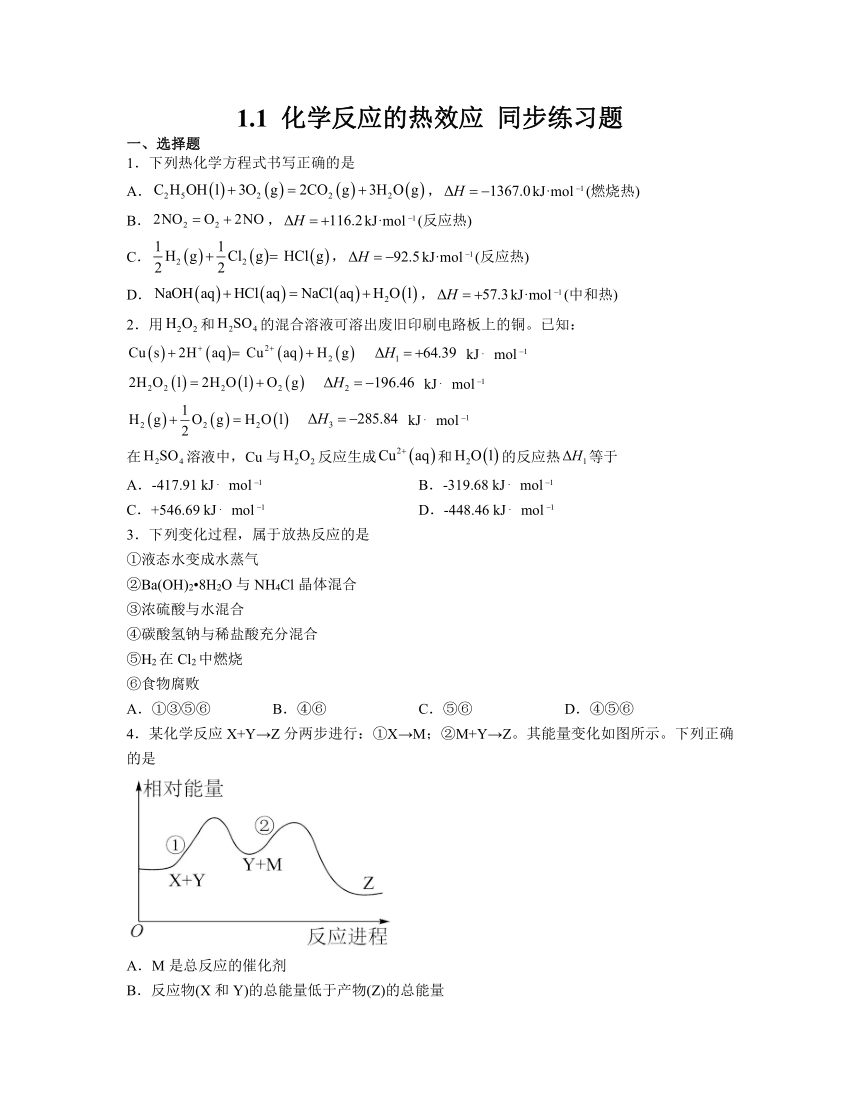

7.下列属于氧化还原反应且反应过程中焓变与图示一致的是

A.C和反应生成 B.浓硫酸的稀释

C.铝热反应制备铁单质 D.氢氧化钾溶液与稀硝酸反应

8.下列反应中,反应物总键能大于生成物总键能的是

A.氢气在氧气中燃烧 B.铝和氧化铁在高温下反应

C.稀硫酸与溶液反应 D.石灰石在高温下分解

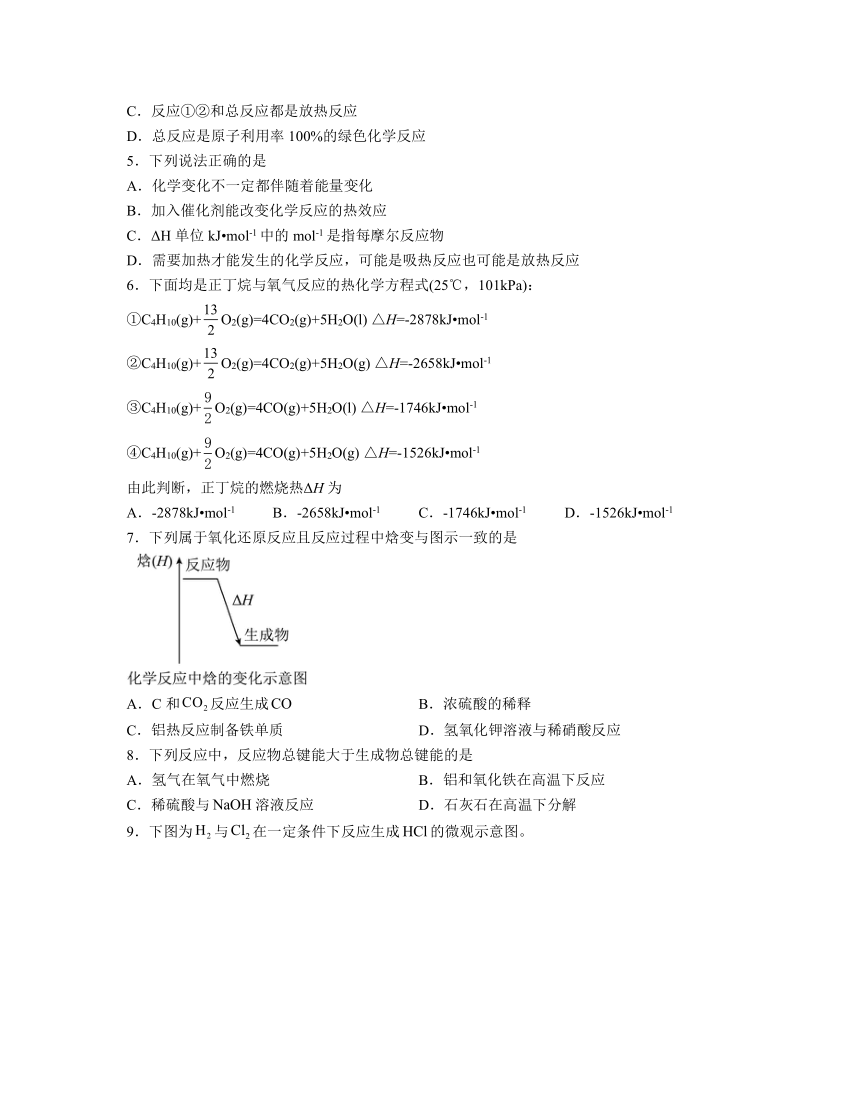

9.下图为与在一定条件下反应生成的微观示意图。

注:示意图中的能量表示断裂或形成共价键吸收或放出的热量,下列说法不正确的是

A.反应的化学方程式是

B.由图可知由假想中间物质原子形成极性键放出的能量

C.标准状况下,与过量反应放出的热量是

D.由图中能量数据可知,键比键更难断裂

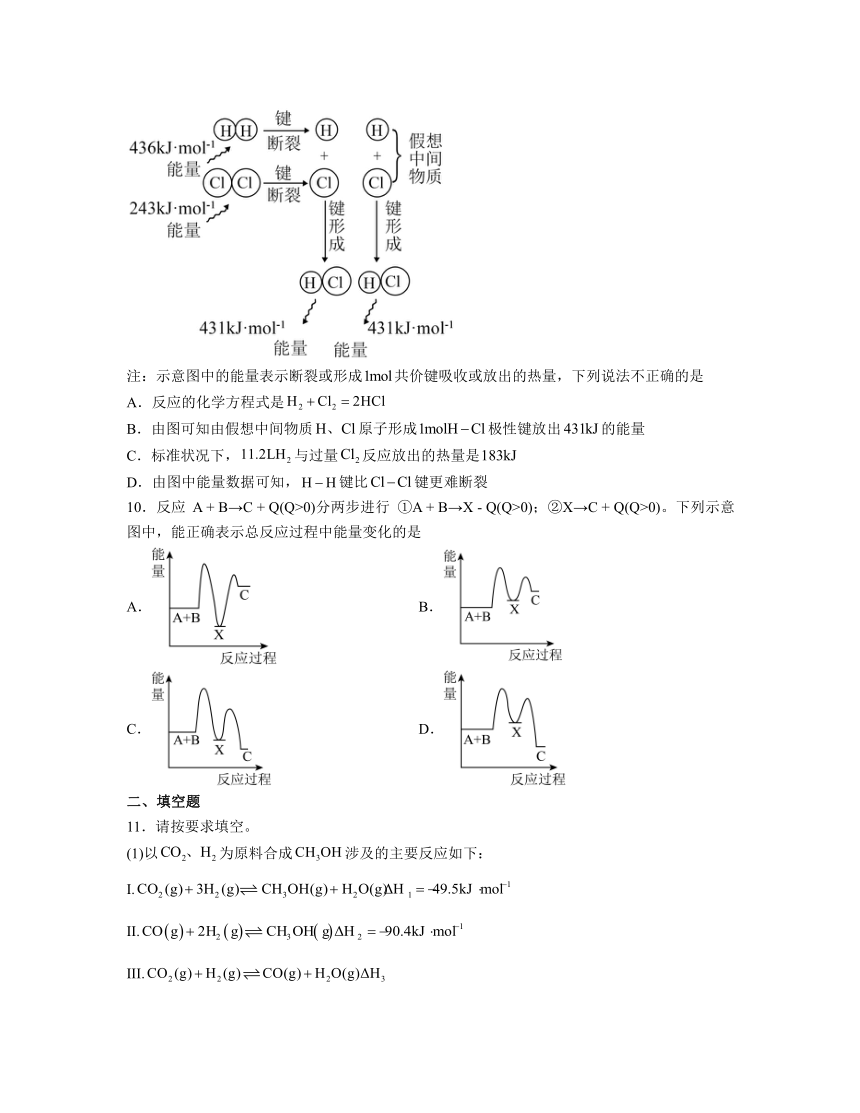

10.反应 A + B→C + Q(Q>0)分两步进行 ①A + B→X - Q(Q>0);②X→C + Q(Q>0)。下列示意图中,能正确表示总反应过程中能量变化的是

A. B.

C. D.

二、填空题

11.请按要求填空。

(1)以为原料合成涉及的主要反应如下:

I.

II.

III.

回答下列问题:

。

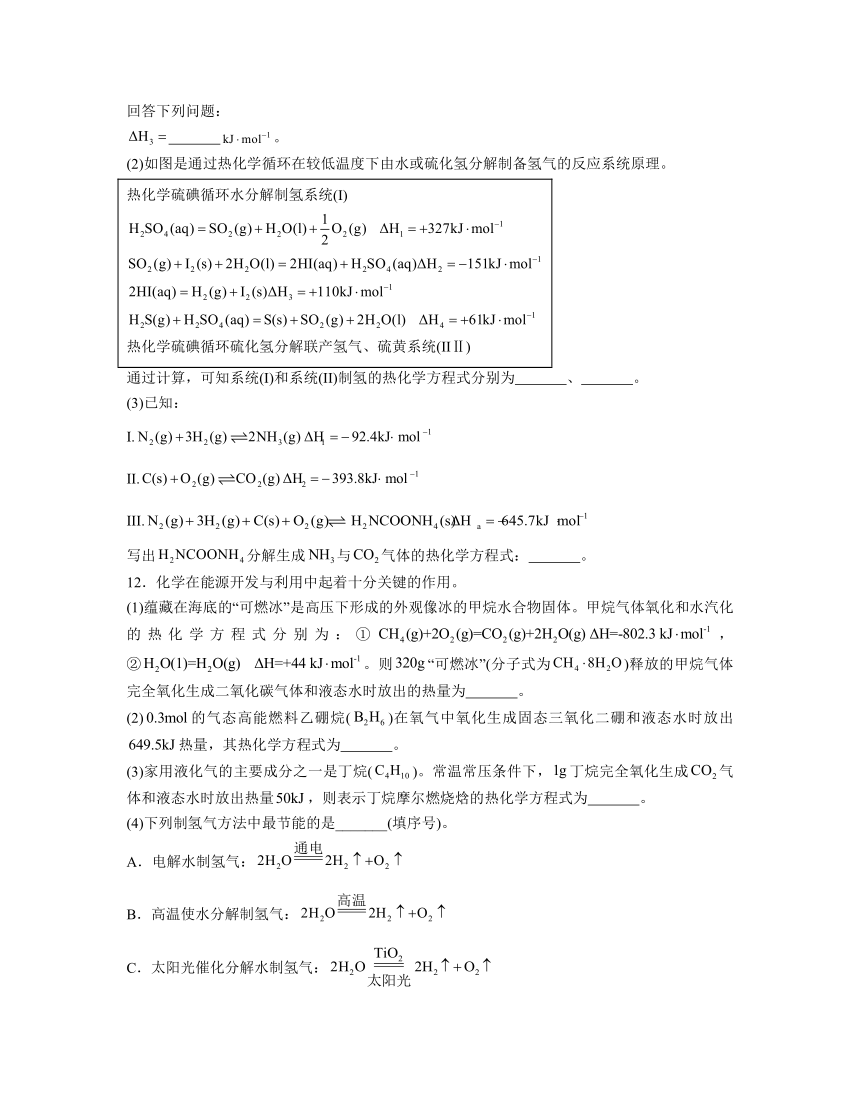

(2)如图是通过热化学循环在较低温度下由水或硫化氢分解制备氢气的反应系统原理。

热化学硫碘循环水分解制氢系统(I) 热化学硫碘循环硫化氢分解联产氢气、硫黄系统(IIⅡ)

通过计算,可知系统(I)和系统(II)制氢的热化学方程式分别为 、 。

(3)已知:

I.

II.

III.

写出分解生成与气体的热化学方程式: 。

12.化学在能源开发与利用中起着十分关键的作用。

(1)蕴藏在海底的“可燃冰”是高压下形成的外观像冰的甲烷水合物固体。甲烷气体氧化和水汽化的热化学方程式分别为:①,②。则“可燃冰”(分子式为)释放的甲烷气体完全氧化生成二氧化碳气体和液态水时放出的热量为 。

(2)的气态高能燃料乙硼烷()在氧气中氧化生成固态三氧化二硼和液态水时放出热量,其热化学方程式为 。

(3)家用液化气的主要成分之一是丁烷()。常温常压条件下,丁烷完全氧化生成气体和液态水时放出热量,则表示丁烷摩尔燃烧焓的热化学方程式为 。

(4)下列制氢气方法中最节能的是_______(填序号)。

A.电解水制氢气:

B.高温使水分解制氢气:

C.太阳光催化分解水制氢气:

D.天然气制氢气:

(5)已知:2Al(s)+3∕2O2(g)=Al2O3(s) △H=-1644.3kJ mol-1

2Fe(s)+O2(g)=Fe2O3(s) △H=-815.88kJ mol-1

试写出铝粉与氧化铁粉末发生铝热反应的热化学方程式 。

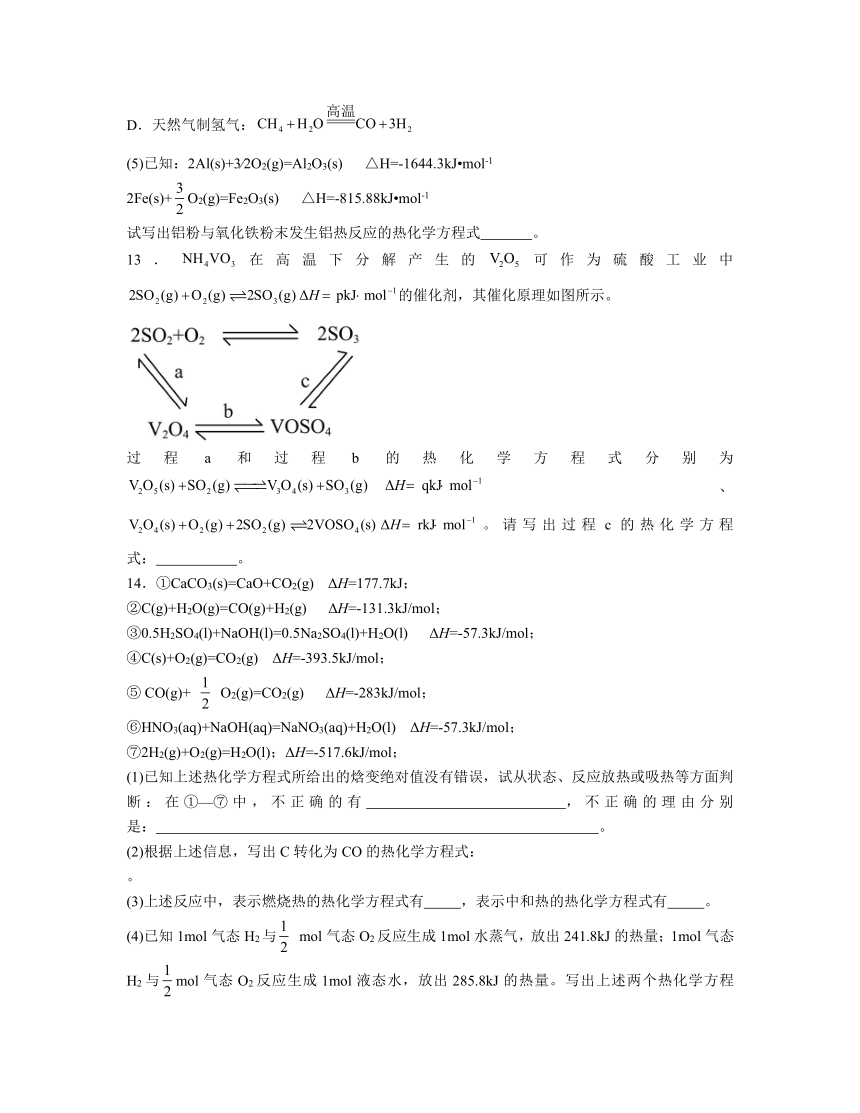

13.在高温下分解产生的可作为硫酸工业中的催化剂,其催化原理如图所示。

过程a和过程b的热化学方程式分别为、。请写出过程c的热化学方程式: 。

14.①CaCO3(s)=CaO+CO2(g) ΔH=177.7kJ;

②C(g)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH=-131.3kJ/mol;

③0.5H2SO4(l)+NaOH(l)=0.5Na2SO4(l)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol;

④C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH=-393.5kJ/mol;

⑤ CO(g)+ O2(g)=CO2(g) ΔH=-283kJ/mol;

⑥HNO3(aq)+NaOH(aq)=NaNO3(aq)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol;

⑦2H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH=-517.6kJ/mol;

(1)已知上述热化学方程式所给出的焓变绝对值没有错误,试从状态、反应放热或吸热等方面判断:在①—⑦中,不正确的有 ,不正确的理由分别是: 。

(2)根据上述信息,写出C转化为CO的热化学方程式:

。

(3)上述反应中,表示燃烧热的热化学方程式有 ,表示中和热的热化学方程式有 。

(4)已知1mol气态H2与 mol气态O2反应生成1mol水蒸气,放出241.8kJ的热量;1mol气态H2与mol气态O2反应生成1mol液态水,放出285.8kJ的热量。写出上述两个热化学方程式 。

15.甲烷是一种重要的化工原料,广泛应用于民用和工业中。

(1)已知:①CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g) H1

②2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566kJ mol 1

③H2(g)O2(g)=H2O(g) H3=-242kJ mol 1

相关化学键的键能数据如下:

共价键 H O C≡O H H C H

键能/(kJ mol 1) 463 1076 436 413

由此计算 H1= kJ mol 1,CH4超干重整CO2技术得到CO和H2的反应的热化学方程式为 。

16.化学反应的焓变通常用实验进行测定,也可进行理论推算。

(1)实验测得,1g甲醇在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和液态水释放出的热量,写出甲醇燃烧的热化学方程式 。

(2)已知反应CH3-CH3(g) → CH2=CH2(g)+H2(g),有关化学键的键能如下。

化学键 C-H H-H

键能 414.4 615.3 347.3 435.3

试计算该反应的反应热 。

(3)依据盖斯定律可以对某些难以通过实验直接测定的化学反应的焓变进行理论推算。依据下列热化学方程式,计算反应2C(s)+2H2(g)+O2(g)===CH3COOH(l)的焓变 。

①CH3COOH(l)+2O2(g)===2CO2(g)+2H2O(l) ΔH1=-870.3 kJ·mol-1

②C(s)+O2(g)===CO2(g) ΔH2=-393.5 kJ·mol-1

③H2(g)+O2(g)===H2O(l) ΔH3=-285.8 kJ·mol-1

(4)根据能量变化示意图:

写出N2(g)+3H2(g)=2NH3(l)

17.A、B、C、D、E、F六种物质的转化关系如图所示(反应条件和部分产物未标出)。

(1)若A为短周期元素的金属单质,D为短周期元素的非金属单质,且所含元素的原子序数A是D的2倍,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍,F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,则A的原子结构示意图为 ,反应④的化学方程式为 。

(2)若A是常见的金属单质,D、F是气体单质,反应①在水溶液中进行,则反应②(在水溶液中进行)的离子方程式是 。已知1g D与F反应生成B(气态)时放出92.3kJ热量,写出该反应的热化学方程式: 。

(3)若A、D、F都是短周期非金属元素的单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则反应①的化学方程式为 ,B固体属于 晶体。

18.某实验小组用0.50mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1硫酸溶液进行反应热的测定,实验装置如图所示。

(1)写出该反应的热化学方程式[生成1molH2O(l)时的反应热为—57.3kJ·mol-1]: 。

(2)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如表所示。

①请填写表格中的空白:

温度 次数 起始温度t1/℃ 终止温度t2/℃ 温度差平均值(t2-t1)/℃

H2SO4 NaOH 平均值

1 26.2 26.0 26.1 30.1

2 27.0 27.4 27.4 33.3

3 25.9 25.9 25.9 29.8

4 26.4 26.2 26.3 30.4

②近似认为0.50mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1硫酸溶液的密度都是1.0g·mL-1,中和后生成溶液的比热容c=4.18J·(g·℃)-1.则生成1molH2O(l)时的反应ΔH= (取小数点后一位)。

③上述实验数值结果与—57.3kJ·mol-1有偏差,产生偏差的原因不可能是 (填字母)。

a.实验装置保温、隔热效果差

b.量取NaOH溶液的体积时仰视读数

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中

d.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度

(3)若将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L1mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小关系为 。

【参考答案】

一、选择题

1.C

解析:A.燃烧热方程式中水应该是液体,正确应该为,kJ·mol,故A错误;

B.热化学方程式需要标注物质的聚集状态,正确应该为kJ·mol,故B错误;

C.,kJ·mol,符合热化学方程式的书写,故C正确;

D.强酸强碱在稀溶液中发生中和反应生成1mol水放出的热量为中和热,kJ·mol,故D错误;

故答案选C。

2.B

解析:在溶液中,Cu与反应生成和的热化学方程式可以写成:Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+2H2O(l) △H,该方程式可以由以下三个方程式进行整理得到

kJ mol①

kJ mol②

kJ mol③

根据盖斯定律得出该方程式,则△H=△H1++△H3=(+64.39)+×(-196.46)+(-285.84)=-319.68KJ/mol。

答案选B。

3.C

解析:①液态水变成水蒸气,属于吸热过程,但不是吸热反应,故①不符合题意;

②Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应,属于吸热反应,故②不符合题意;

③浓硫酸与水混合是放热过程,但不是放热反应,故③不符合题意;

④碳酸氢钠与稀盐酸反应是吸吸热反应,故④不符合题意;

⑤氢气在氯气中燃烧,属于放热反应,故⑤符合题意;

⑥食物腐败,食物被氧化,属于放热反应,故⑥符合题意;

综上所述,⑤⑥正确;

答案选C。

4.D

解析:A.根据题中所给信息可知,M是反应过程中产生又消耗掉的物质,为该反应的中间产物,A项错误;

B.总反应为放热反应,反应物(X和Y)的总能量高于产物(Z)的总能量,B项错误;

C.反应①是吸热反应,C项错误;

D.该反应是化合反应,原子利用率为100% ,是理想的绿色化学反应,D项正确;

故选D。

5.D

解析:A.化学变化一定都伴随着能量变化,故A错误;

B.加入催化剂只能降低反应所需的活化能,不能改变化学反应的热效应,故B错误;

C.ΔH单位kJ mol-1中的mol-1是指每摩尔反应,故C错误;

D.需要加热才能发生的化学反应,可能是吸热反应也可能是放热反应,故D正确;

故选D。

6.A

【分析】燃烧热指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。

解析:正丁烷的燃烧热是1mol正丁烷完全燃烧生成CO2(气),H2O(液)放出的热量,故热化学方程式①C4H10(g)+O2(g)=4CO2(g)+5H2O(l) △H=-2878kJ mol-1符合燃烧热的概念;

故答案选A。

7.C

【分析】氧化还原反应是有化合价改变的反应,且图示反应的,为放热反应;

解析:A.C和反应生成为吸热反应,焓变大于零,A错误;

B.浓硫酸的稀释是物理变化,B错误;

C.铝热反应是铁的氧化物与铝在高温下发生氧化还原反应,放出热量,焓变小于零,C正确;

D.氢氧化钾溶液与稀硝酸的反应不是氧化还原反应,D错误。

故选C。

8.D

【分析】反应物总键能大于生成物总键能的反应为吸热反应,据此分析解题。

解析:A.氢气在氧气中燃烧反应为放热反应,故A不符合题意;

B.铝热反应为放热反应,故B不符合题意;

C.稀硫酸与溶液反应是酸碱中和反应,为放热反应,故C不符合题意;

D.石灰石在高温下分解生成氧化钙和二氧化碳,为吸热反应,故D符合题意;

故答案选D。

9.C

解析:A.氢气和氯气反应的方程式为: H2+Cl2=2HCl,A正确;

B.由图可知,H、Cl原子形成1 molH-Cl非极性键放出431kJ的能量,B正确;

C.反应焓变=断键能量-成键能量;H2+Cl2=2HCl反应的焓变△H=436 kJ·mol-1+243 kJ·mol-1-2×431 kJ·mol-1=-183 kJ·mol-1,则1molH2参加反应放热为183 kJ,标准状况下,11.2LH2的物质的量为0.5mol,与过量Cl2反应放出的热量是91.5kJ,C错误;

D.由图中能量数据可知,H-H键436kJ·mol-1,比Cl-Cl键243kJ·mol-1更大,更难断裂,D正确;

故答案为:C。

10.D

解析:反应 A + B→C + Q(Q>0)放出热量,说明A+B能量总和大于C能量,①A+B→X- Q(Q>0)为吸热反应,则A+B能量总和小于X能量;②X→C+Q(Q>0)为放热反应,则X能量大于C能量,符合条件的只有D,故选:D。

二、填空题

11.(1)+40.9

(2)

(3)

解析:(1)由盖斯定律可知,反应Ⅲ=反应Ⅰ-反应Ⅱ,即。

(2)令题干中的四个热化学方程式从上到下分别为①②③④,根据盖斯定律,将①+②+③可得系统(Ⅰ)中的热化学方程式: ;同理,将②+③+④可得系统(Ⅱ)中的热化学方程式: 。

(3)由盖斯定律将Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ得:。

12.(1)1780.6kJ

(2)

(3)

(4)C

(5)

解析:(1)把热化学方程式①②按①-2②得:,可燃冰的摩尔质量是,320g可燃冰中含有甲烷2mol,完全氧化生成二氧化碳气体和液态水时放出的热量为1780.6kJ。

(2)根据题干数据计得1mol乙硼烷发生该反应时放出2165kJ热量,其热化学方程式为。

(3)丁烷的摩尔质量为,1mol丁烷发生该反应时放出热量为2900kJ,则表示丁烷摩尔燃烧焓的热化学方程式为。

(4)高温下制备均需要消耗大量的能源,而使用催化剂,可以降低反应的活化能,减小能耗,利用太阳光,则不需要消耗其他能源,因此C项的制备方法最节能。

(5)铝热反应的化学方程式为,该反应的焓变为,因此该铝热反应的热化学方程式为。

13.

解析:已知过程a和过程b的热化学方程式分别为、,由盖斯定律可知,SO2(g)与O2(g)反应生成SO3(g)的过程等于过程a、b、c之和,因此过程c的热化学方程式为。

14.(1)① ② ③ ① CaO的状态没有写,ΔH 的“+”号没有标;

② 应为“ΔH=+131.3kJ/mol” ;③ 除H2O外,其余物质的状态应改为“aq”。

(2)2C(s)+O2(g)=2CO(g);ΔH=-221kJ/mol

(3) ④⑤ ⑥

(4)H2(g)+ O2(g)=H2O(g);ΔH=-241.8kJ/mol、

H2(g)+ O2(g)=H2O(l);ΔH=-285.8kJ/mol

解析:(1)①中 CaO的状态没有写,ΔH 的“+”号没有标;②为吸热反应,应为“ΔH=+131.3kJ/mol” ;③ 中除H2O外,其余物质的状态应改为“aq”。故错误的为① ② ③。

(2)根据盖斯定律,由2④-2⑤两倍,得到C转化为CO的热化学方程式:2C(s)+O2(g)=2CO(g) ΔH=-221kJ/mol。

(3)燃烧热是指1摩尔可燃物完全燃烧生成最稳定的产物所释放的热量,表示燃烧热的热化学方程式中,可燃物前面的系数必须为1,故正确的只有④⑤;中和热是指酸和碱反应生成1摩尔水时放出的热量,因为③是错误的,故表示中和热的热化学方程式只有⑥。

(4)根据题意可写出相应的热化学方程式分别为:H2(g)+ O2(g)=H2O(g);ΔH=-241.8kJ/mol、H2(g)+ O2(g)=H2O(l);ΔH=-285.8kJ/mol。

15. +194 CH4(g)+CO2(g)= 2CO+2H2(g) △H=+235 kJ mol 1

解析:(1)化学反应的△H=旧键断裂吸收的能量-新键形成放出的能量,根据表格数据计算△H1=463 kJ mol 1×2+413 kJ mol 1×4-1076 kJ mol 1-436kJ mol 1×3=+194kJ mol 1,根据盖斯定律,第①个方程式减去第②个方程式的一半,在加上第③个方程式得到CH4超干重整CO2技术得到 CO 和H2 的反应的热化学方程式为CH4(g)+CO2(g)= 2CO+2H2(g) △H=+235 kJ mol 1;故答案为:+194;CH4(g)+CO2(g)= 2CO+2H2(g) △H=+235 kJ mol 1。

16.(1)

(2)+125.5 kJ·mol-1

(3)-488.3kJ·mol-1

(4)-2(b+c-a)

解析:(1)燃烧热是在101 kPa时,1 mol物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量;1g甲醇(CH3OH,常温下为液态,为)在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和液态水释放出22.7kJ的热量,则1mol甲醇完全燃烧放热, ;

(2)CH3-CH3(g) → CH2=CH2(g)+H2(g) ΔH = (347.3 + 414.4×6) kJ/mol- (615.3+414.4×4+ 435.3) kJ/mol =+125.5 kJ·mol-1;

(3)①CH3COOH(l)+2O2(g)=2CO2(g)+2H2O(l) ΔH1=-870.3 kJ·mol-1

②C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH2=-393.5 kJ·mol-1

③H2(g)+O2(g)=H2O(l) ΔH3=-285.8 kJ·mol-1

结合盖斯定律可知,②×2+③×2-①得到2C(s)+2H2(g)+O2(g)═CH3COOH(l),其△H=(-393.5kJ·mol-1)×2+(-285.8kJ·mol-1)×2-(-870.3kJ·mol-1)=-488.3kJ·mol-1;

(4)由图示知,反应物的总能量高于生成物的总能量,该反应为放热反应,生成1molNH3时放出的热量为(b+c-a)kJ,则生成2molNH3时的热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) △H=-2(b+c-a)kJ/mol。

17. C + 4HNO3(浓)=4NO2 ↑+ CO2 ↑+2H2O 2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl- H2(g) +Cl2(g)=2HCl(g) △H=-184.6kJ/mol SiO2 + 2C = Si+ 2CO↑ 原子

【分析】(1)A为短周期元素的金属单质,D为短周期元素的非金属单质,所含元素的原子序数A是D的2倍,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍,可知A的最外层电子数小于4且为偶数,D位于第二周期,A位于第三周期,那么A为Mg,D为C;F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,红棕色气体为NO2,说明F为HNO3,C和浓HNO3反应生成CO2、NO2和H2O,B能和Mg反应生成C单质,即B为CO2,C为MgO,和浓HNO3反应生成Mg(NO3)2和水,E为Mg(NO3)2,据此作答;

(2)若A是常见的金属单质,D、F是气体单质,A为Fe,反应①在水溶液中进行,反应②也在水溶液中进行,那么B为酸,C为盐,D和F反应生成酸,盐和气体单质F反应生成E,Fe和气体单质直接反应生成E,因此F为Cl2,E为FeCl3,C为FeCl2,B为HCl,D为H2;

D为H2,F为Cl2,二者反应的方程式为:H2+Cl2=2HCl根据方程式计算反应热,并书写正确的热化学方程式;

(3)A、D、F都是短周期非金属元素的单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则A为C,B为SiO2,D为Si,F为O2,E为CO2,反应①为C与SiO2的反应。

解析:(1)由分析可知A为Mg,原子结构示意图为:;反应④为C和浓HNO3反应,反应生成CO2、NO2和H2O,反应方程式为:C + 4HNO3(浓)=4NO2 ↑+ CO2 ↑+2H2O;

(2)C为FeCl2,F为Cl2,二者反应生成FeCl3,离子方程式为:2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl-;1molH2与1molCl2反应生成2molHCl,1gH2与Cl2反应放出92.3kJ热量,那么1molH2与Cl2反应放出的热量为92.3kJ×2=184.6kJ,因此热化学方程式为:H2(g) +Cl2(g)=2HCl(g) △H=-184.6kJ/mol

(3)A为C,B为SiO2,二者反应生成Si和CO,反应方程式为:SiO2 + 2C = Si+ 2CO↑,B为SiO2,属于原子晶体。

18.(1)H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=—114.6kJ·mol-1

(2) 4.0 —53.5kJ·mol-1 b

(3)ΔH1=ΔH2<ΔH3

解析:(1)由生成1molH2O(l)时的反应热为—57.3kJ·mol-1可知,稀硫酸与稀氢氧化钠溶液反应的热化学方程式为H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=—114.6kJ·mol-1,故答案为:H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=—114.6kJ·mol-1;

(2)①由表格数据可知,4组实验测得温度差分别为4.0℃、5.9℃、3.9℃、4.1℃,第2组数据偏差较大,应舍去,则温度差平均值为=4.0℃,故答案为:4.0;

②由方程式可知,反应中50mL氢氧化钠溶液不足量,则反应生成水的物质的量为0.50mol/L×0.05L=0.025mol,则生成1mol水时,反应的ΔH=≈—53.5kJ·mol-1,故答案为:—53.5kJ·mol-1;

③由计算结果可知,实验测得ΔH大于—57.3kJ·mol-1;

a.实验装置保温、隔热效果差会造成热量散失,导致测得ΔH偏大,故不符合题意;

b.量取氢氧化钠溶液的体积时仰视读数会使氢氧化钠的物质的量偏大,反应放出的热量偏大,导致测得ΔH偏小,故符合题意;

c.分多次把氢氧化钠溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中会造成热量散失,导致测得ΔH偏大,故不符合题意;

d.用温度计测定氢氧化钠溶液起始温度后直接测定硫酸溶液的温度会因稀硫酸与氢氧化钠溶液反应使得起始温度偏大,导致测得温度差平均值偏小,测得ΔH偏大,故不符合题意;

故选b;

(3)稀氢氧化钠溶液和稀氢氧化钙溶液中溶质都完全电离,反应的中和热相同,稀氨水中的一水合氨是弱电解质,与盐酸的反应中一水合氨的电离要吸收热量,反应热大于中和热,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小关系为ΔH1=ΔH2<ΔH3,故答案为:ΔH1=ΔH2<ΔH3

一、选择题

1.下列热化学方程式书写正确的是

A.,kJ·mol(燃烧热)

B.,kJ·mol(反应热)

C.,kJ·mol(反应热)

D.,kJ·mol(中和热)

2.用和的混合溶液可溶出废旧印刷电路板上的铜。已知:

kJ mol

kJ mol

kJ mol

在溶液中,Cu与反应生成和的反应热等于

A.-417.91 kJ mol B.-319.68 kJ mol

C.+546.69 kJ mol D.-448.46 kJ mol

3.下列变化过程,属于放热反应的是

①液态水变成水蒸气

②Ba(OH)2 8H2O与NH4Cl晶体混合

③浓硫酸与水混合

④碳酸氢钠与稀盐酸充分混合

⑤H2在Cl2中燃烧

⑥食物腐败

A.①③⑤⑥ B.④⑥ C.⑤⑥ D.④⑤⑥

4.某化学反应X+Y→Z分两步进行:①X→M;②M+Y→Z。其能量变化如图所示。下列正确的是

A.M是总反应的催化剂

B.反应物(X和Y)的总能量低于产物(Z)的总能量

C.反应①②和总反应都是放热反应

D.总反应是原子利用率100%的绿色化学反应

5.下列说法正确的是

A.化学变化不一定都伴随着能量变化

B.加入催化剂能改变化学反应的热效应

C.ΔH单位kJ mol-1中的mol-1是指每摩尔反应物

D.需要加热才能发生的化学反应,可能是吸热反应也可能是放热反应

6.下面均是正丁烷与氧气反应的热化学方程式(25℃,101kPa):

①C4H10(g)+O2(g)=4CO2(g)+5H2O(l) △H=-2878kJ mol-1

②C4H10(g)+O2(g)=4CO2(g)+5H2O(g) △H=-2658kJ mol-1

③C4H10(g)+O2(g)=4CO(g)+5H2O(l) △H=-1746kJ mol-1

④C4H10(g)+O2(g)=4CO(g)+5H2O(g) △H=-1526kJ mol-1

由此判断,正丁烷的燃烧热ΔH为

A.-2878kJ mol-1 B.-2658kJ mol-1 C.-1746kJ mol-1 D.-1526kJ mol-1

7.下列属于氧化还原反应且反应过程中焓变与图示一致的是

A.C和反应生成 B.浓硫酸的稀释

C.铝热反应制备铁单质 D.氢氧化钾溶液与稀硝酸反应

8.下列反应中,反应物总键能大于生成物总键能的是

A.氢气在氧气中燃烧 B.铝和氧化铁在高温下反应

C.稀硫酸与溶液反应 D.石灰石在高温下分解

9.下图为与在一定条件下反应生成的微观示意图。

注:示意图中的能量表示断裂或形成共价键吸收或放出的热量,下列说法不正确的是

A.反应的化学方程式是

B.由图可知由假想中间物质原子形成极性键放出的能量

C.标准状况下,与过量反应放出的热量是

D.由图中能量数据可知,键比键更难断裂

10.反应 A + B→C + Q(Q>0)分两步进行 ①A + B→X - Q(Q>0);②X→C + Q(Q>0)。下列示意图中,能正确表示总反应过程中能量变化的是

A. B.

C. D.

二、填空题

11.请按要求填空。

(1)以为原料合成涉及的主要反应如下:

I.

II.

III.

回答下列问题:

。

(2)如图是通过热化学循环在较低温度下由水或硫化氢分解制备氢气的反应系统原理。

热化学硫碘循环水分解制氢系统(I) 热化学硫碘循环硫化氢分解联产氢气、硫黄系统(IIⅡ)

通过计算,可知系统(I)和系统(II)制氢的热化学方程式分别为 、 。

(3)已知:

I.

II.

III.

写出分解生成与气体的热化学方程式: 。

12.化学在能源开发与利用中起着十分关键的作用。

(1)蕴藏在海底的“可燃冰”是高压下形成的外观像冰的甲烷水合物固体。甲烷气体氧化和水汽化的热化学方程式分别为:①,②。则“可燃冰”(分子式为)释放的甲烷气体完全氧化生成二氧化碳气体和液态水时放出的热量为 。

(2)的气态高能燃料乙硼烷()在氧气中氧化生成固态三氧化二硼和液态水时放出热量,其热化学方程式为 。

(3)家用液化气的主要成分之一是丁烷()。常温常压条件下,丁烷完全氧化生成气体和液态水时放出热量,则表示丁烷摩尔燃烧焓的热化学方程式为 。

(4)下列制氢气方法中最节能的是_______(填序号)。

A.电解水制氢气:

B.高温使水分解制氢气:

C.太阳光催化分解水制氢气:

D.天然气制氢气:

(5)已知:2Al(s)+3∕2O2(g)=Al2O3(s) △H=-1644.3kJ mol-1

2Fe(s)+O2(g)=Fe2O3(s) △H=-815.88kJ mol-1

试写出铝粉与氧化铁粉末发生铝热反应的热化学方程式 。

13.在高温下分解产生的可作为硫酸工业中的催化剂,其催化原理如图所示。

过程a和过程b的热化学方程式分别为、。请写出过程c的热化学方程式: 。

14.①CaCO3(s)=CaO+CO2(g) ΔH=177.7kJ;

②C(g)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH=-131.3kJ/mol;

③0.5H2SO4(l)+NaOH(l)=0.5Na2SO4(l)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol;

④C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH=-393.5kJ/mol;

⑤ CO(g)+ O2(g)=CO2(g) ΔH=-283kJ/mol;

⑥HNO3(aq)+NaOH(aq)=NaNO3(aq)+H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol;

⑦2H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH=-517.6kJ/mol;

(1)已知上述热化学方程式所给出的焓变绝对值没有错误,试从状态、反应放热或吸热等方面判断:在①—⑦中,不正确的有 ,不正确的理由分别是: 。

(2)根据上述信息,写出C转化为CO的热化学方程式:

。

(3)上述反应中,表示燃烧热的热化学方程式有 ,表示中和热的热化学方程式有 。

(4)已知1mol气态H2与 mol气态O2反应生成1mol水蒸气,放出241.8kJ的热量;1mol气态H2与mol气态O2反应生成1mol液态水,放出285.8kJ的热量。写出上述两个热化学方程式 。

15.甲烷是一种重要的化工原料,广泛应用于民用和工业中。

(1)已知:①CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g) H1

②2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566kJ mol 1

③H2(g)O2(g)=H2O(g) H3=-242kJ mol 1

相关化学键的键能数据如下:

共价键 H O C≡O H H C H

键能/(kJ mol 1) 463 1076 436 413

由此计算 H1= kJ mol 1,CH4超干重整CO2技术得到CO和H2的反应的热化学方程式为 。

16.化学反应的焓变通常用实验进行测定,也可进行理论推算。

(1)实验测得,1g甲醇在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和液态水释放出的热量,写出甲醇燃烧的热化学方程式 。

(2)已知反应CH3-CH3(g) → CH2=CH2(g)+H2(g),有关化学键的键能如下。

化学键 C-H H-H

键能 414.4 615.3 347.3 435.3

试计算该反应的反应热 。

(3)依据盖斯定律可以对某些难以通过实验直接测定的化学反应的焓变进行理论推算。依据下列热化学方程式,计算反应2C(s)+2H2(g)+O2(g)===CH3COOH(l)的焓变 。

①CH3COOH(l)+2O2(g)===2CO2(g)+2H2O(l) ΔH1=-870.3 kJ·mol-1

②C(s)+O2(g)===CO2(g) ΔH2=-393.5 kJ·mol-1

③H2(g)+O2(g)===H2O(l) ΔH3=-285.8 kJ·mol-1

(4)根据能量变化示意图:

写出N2(g)+3H2(g)=2NH3(l)

17.A、B、C、D、E、F六种物质的转化关系如图所示(反应条件和部分产物未标出)。

(1)若A为短周期元素的金属单质,D为短周期元素的非金属单质,且所含元素的原子序数A是D的2倍,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍,F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,则A的原子结构示意图为 ,反应④的化学方程式为 。

(2)若A是常见的金属单质,D、F是气体单质,反应①在水溶液中进行,则反应②(在水溶液中进行)的离子方程式是 。已知1g D与F反应生成B(气态)时放出92.3kJ热量,写出该反应的热化学方程式: 。

(3)若A、D、F都是短周期非金属元素的单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则反应①的化学方程式为 ,B固体属于 晶体。

18.某实验小组用0.50mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1硫酸溶液进行反应热的测定,实验装置如图所示。

(1)写出该反应的热化学方程式[生成1molH2O(l)时的反应热为—57.3kJ·mol-1]: 。

(2)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如表所示。

①请填写表格中的空白:

温度 次数 起始温度t1/℃ 终止温度t2/℃ 温度差平均值(t2-t1)/℃

H2SO4 NaOH 平均值

1 26.2 26.0 26.1 30.1

2 27.0 27.4 27.4 33.3

3 25.9 25.9 25.9 29.8

4 26.4 26.2 26.3 30.4

②近似认为0.50mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1硫酸溶液的密度都是1.0g·mL-1,中和后生成溶液的比热容c=4.18J·(g·℃)-1.则生成1molH2O(l)时的反应ΔH= (取小数点后一位)。

③上述实验数值结果与—57.3kJ·mol-1有偏差,产生偏差的原因不可能是 (填字母)。

a.实验装置保温、隔热效果差

b.量取NaOH溶液的体积时仰视读数

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中

d.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度

(3)若将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L1mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小关系为 。

【参考答案】

一、选择题

1.C

解析:A.燃烧热方程式中水应该是液体,正确应该为,kJ·mol,故A错误;

B.热化学方程式需要标注物质的聚集状态,正确应该为kJ·mol,故B错误;

C.,kJ·mol,符合热化学方程式的书写,故C正确;

D.强酸强碱在稀溶液中发生中和反应生成1mol水放出的热量为中和热,kJ·mol,故D错误;

故答案选C。

2.B

解析:在溶液中,Cu与反应生成和的热化学方程式可以写成:Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+2H2O(l) △H,该方程式可以由以下三个方程式进行整理得到

kJ mol①

kJ mol②

kJ mol③

根据盖斯定律得出该方程式,则△H=△H1++△H3=(+64.39)+×(-196.46)+(-285.84)=-319.68KJ/mol。

答案选B。

3.C

解析:①液态水变成水蒸气,属于吸热过程,但不是吸热反应,故①不符合题意;

②Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应,属于吸热反应,故②不符合题意;

③浓硫酸与水混合是放热过程,但不是放热反应,故③不符合题意;

④碳酸氢钠与稀盐酸反应是吸吸热反应,故④不符合题意;

⑤氢气在氯气中燃烧,属于放热反应,故⑤符合题意;

⑥食物腐败,食物被氧化,属于放热反应,故⑥符合题意;

综上所述,⑤⑥正确;

答案选C。

4.D

解析:A.根据题中所给信息可知,M是反应过程中产生又消耗掉的物质,为该反应的中间产物,A项错误;

B.总反应为放热反应,反应物(X和Y)的总能量高于产物(Z)的总能量,B项错误;

C.反应①是吸热反应,C项错误;

D.该反应是化合反应,原子利用率为100% ,是理想的绿色化学反应,D项正确;

故选D。

5.D

解析:A.化学变化一定都伴随着能量变化,故A错误;

B.加入催化剂只能降低反应所需的活化能,不能改变化学反应的热效应,故B错误;

C.ΔH单位kJ mol-1中的mol-1是指每摩尔反应,故C错误;

D.需要加热才能发生的化学反应,可能是吸热反应也可能是放热反应,故D正确;

故选D。

6.A

【分析】燃烧热指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。

解析:正丁烷的燃烧热是1mol正丁烷完全燃烧生成CO2(气),H2O(液)放出的热量,故热化学方程式①C4H10(g)+O2(g)=4CO2(g)+5H2O(l) △H=-2878kJ mol-1符合燃烧热的概念;

故答案选A。

7.C

【分析】氧化还原反应是有化合价改变的反应,且图示反应的,为放热反应;

解析:A.C和反应生成为吸热反应,焓变大于零,A错误;

B.浓硫酸的稀释是物理变化,B错误;

C.铝热反应是铁的氧化物与铝在高温下发生氧化还原反应,放出热量,焓变小于零,C正确;

D.氢氧化钾溶液与稀硝酸的反应不是氧化还原反应,D错误。

故选C。

8.D

【分析】反应物总键能大于生成物总键能的反应为吸热反应,据此分析解题。

解析:A.氢气在氧气中燃烧反应为放热反应,故A不符合题意;

B.铝热反应为放热反应,故B不符合题意;

C.稀硫酸与溶液反应是酸碱中和反应,为放热反应,故C不符合题意;

D.石灰石在高温下分解生成氧化钙和二氧化碳,为吸热反应,故D符合题意;

故答案选D。

9.C

解析:A.氢气和氯气反应的方程式为: H2+Cl2=2HCl,A正确;

B.由图可知,H、Cl原子形成1 molH-Cl非极性键放出431kJ的能量,B正确;

C.反应焓变=断键能量-成键能量;H2+Cl2=2HCl反应的焓变△H=436 kJ·mol-1+243 kJ·mol-1-2×431 kJ·mol-1=-183 kJ·mol-1,则1molH2参加反应放热为183 kJ,标准状况下,11.2LH2的物质的量为0.5mol,与过量Cl2反应放出的热量是91.5kJ,C错误;

D.由图中能量数据可知,H-H键436kJ·mol-1,比Cl-Cl键243kJ·mol-1更大,更难断裂,D正确;

故答案为:C。

10.D

解析:反应 A + B→C + Q(Q>0)放出热量,说明A+B能量总和大于C能量,①A+B→X- Q(Q>0)为吸热反应,则A+B能量总和小于X能量;②X→C+Q(Q>0)为放热反应,则X能量大于C能量,符合条件的只有D,故选:D。

二、填空题

11.(1)+40.9

(2)

(3)

解析:(1)由盖斯定律可知,反应Ⅲ=反应Ⅰ-反应Ⅱ,即。

(2)令题干中的四个热化学方程式从上到下分别为①②③④,根据盖斯定律,将①+②+③可得系统(Ⅰ)中的热化学方程式: ;同理,将②+③+④可得系统(Ⅱ)中的热化学方程式: 。

(3)由盖斯定律将Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ得:。

12.(1)1780.6kJ

(2)

(3)

(4)C

(5)

解析:(1)把热化学方程式①②按①-2②得:,可燃冰的摩尔质量是,320g可燃冰中含有甲烷2mol,完全氧化生成二氧化碳气体和液态水时放出的热量为1780.6kJ。

(2)根据题干数据计得1mol乙硼烷发生该反应时放出2165kJ热量,其热化学方程式为。

(3)丁烷的摩尔质量为,1mol丁烷发生该反应时放出热量为2900kJ,则表示丁烷摩尔燃烧焓的热化学方程式为。

(4)高温下制备均需要消耗大量的能源,而使用催化剂,可以降低反应的活化能,减小能耗,利用太阳光,则不需要消耗其他能源,因此C项的制备方法最节能。

(5)铝热反应的化学方程式为,该反应的焓变为,因此该铝热反应的热化学方程式为。

13.

解析:已知过程a和过程b的热化学方程式分别为、,由盖斯定律可知,SO2(g)与O2(g)反应生成SO3(g)的过程等于过程a、b、c之和,因此过程c的热化学方程式为。

14.(1)① ② ③ ① CaO的状态没有写,ΔH 的“+”号没有标;

② 应为“ΔH=+131.3kJ/mol” ;③ 除H2O外,其余物质的状态应改为“aq”。

(2)2C(s)+O2(g)=2CO(g);ΔH=-221kJ/mol

(3) ④⑤ ⑥

(4)H2(g)+ O2(g)=H2O(g);ΔH=-241.8kJ/mol、

H2(g)+ O2(g)=H2O(l);ΔH=-285.8kJ/mol

解析:(1)①中 CaO的状态没有写,ΔH 的“+”号没有标;②为吸热反应,应为“ΔH=+131.3kJ/mol” ;③ 中除H2O外,其余物质的状态应改为“aq”。故错误的为① ② ③。

(2)根据盖斯定律,由2④-2⑤两倍,得到C转化为CO的热化学方程式:2C(s)+O2(g)=2CO(g) ΔH=-221kJ/mol。

(3)燃烧热是指1摩尔可燃物完全燃烧生成最稳定的产物所释放的热量,表示燃烧热的热化学方程式中,可燃物前面的系数必须为1,故正确的只有④⑤;中和热是指酸和碱反应生成1摩尔水时放出的热量,因为③是错误的,故表示中和热的热化学方程式只有⑥。

(4)根据题意可写出相应的热化学方程式分别为:H2(g)+ O2(g)=H2O(g);ΔH=-241.8kJ/mol、H2(g)+ O2(g)=H2O(l);ΔH=-285.8kJ/mol。

15. +194 CH4(g)+CO2(g)= 2CO+2H2(g) △H=+235 kJ mol 1

解析:(1)化学反应的△H=旧键断裂吸收的能量-新键形成放出的能量,根据表格数据计算△H1=463 kJ mol 1×2+413 kJ mol 1×4-1076 kJ mol 1-436kJ mol 1×3=+194kJ mol 1,根据盖斯定律,第①个方程式减去第②个方程式的一半,在加上第③个方程式得到CH4超干重整CO2技术得到 CO 和H2 的反应的热化学方程式为CH4(g)+CO2(g)= 2CO+2H2(g) △H=+235 kJ mol 1;故答案为:+194;CH4(g)+CO2(g)= 2CO+2H2(g) △H=+235 kJ mol 1。

16.(1)

(2)+125.5 kJ·mol-1

(3)-488.3kJ·mol-1

(4)-2(b+c-a)

解析:(1)燃烧热是在101 kPa时,1 mol物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量;1g甲醇(CH3OH,常温下为液态,为)在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和液态水释放出22.7kJ的热量,则1mol甲醇完全燃烧放热, ;

(2)CH3-CH3(g) → CH2=CH2(g)+H2(g) ΔH = (347.3 + 414.4×6) kJ/mol- (615.3+414.4×4+ 435.3) kJ/mol =+125.5 kJ·mol-1;

(3)①CH3COOH(l)+2O2(g)=2CO2(g)+2H2O(l) ΔH1=-870.3 kJ·mol-1

②C(s)+O2(g)=CO2(g) ΔH2=-393.5 kJ·mol-1

③H2(g)+O2(g)=H2O(l) ΔH3=-285.8 kJ·mol-1

结合盖斯定律可知,②×2+③×2-①得到2C(s)+2H2(g)+O2(g)═CH3COOH(l),其△H=(-393.5kJ·mol-1)×2+(-285.8kJ·mol-1)×2-(-870.3kJ·mol-1)=-488.3kJ·mol-1;

(4)由图示知,反应物的总能量高于生成物的总能量,该反应为放热反应,生成1molNH3时放出的热量为(b+c-a)kJ,则生成2molNH3时的热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g) △H=-2(b+c-a)kJ/mol。

17. C + 4HNO3(浓)=4NO2 ↑+ CO2 ↑+2H2O 2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl- H2(g) +Cl2(g)=2HCl(g) △H=-184.6kJ/mol SiO2 + 2C = Si+ 2CO↑ 原子

【分析】(1)A为短周期元素的金属单质,D为短周期元素的非金属单质,所含元素的原子序数A是D的2倍,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍,可知A的最外层电子数小于4且为偶数,D位于第二周期,A位于第三周期,那么A为Mg,D为C;F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,红棕色气体为NO2,说明F为HNO3,C和浓HNO3反应生成CO2、NO2和H2O,B能和Mg反应生成C单质,即B为CO2,C为MgO,和浓HNO3反应生成Mg(NO3)2和水,E为Mg(NO3)2,据此作答;

(2)若A是常见的金属单质,D、F是气体单质,A为Fe,反应①在水溶液中进行,反应②也在水溶液中进行,那么B为酸,C为盐,D和F反应生成酸,盐和气体单质F反应生成E,Fe和气体单质直接反应生成E,因此F为Cl2,E为FeCl3,C为FeCl2,B为HCl,D为H2;

D为H2,F为Cl2,二者反应的方程式为:H2+Cl2=2HCl根据方程式计算反应热,并书写正确的热化学方程式;

(3)A、D、F都是短周期非金属元素的单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则A为C,B为SiO2,D为Si,F为O2,E为CO2,反应①为C与SiO2的反应。

解析:(1)由分析可知A为Mg,原子结构示意图为:;反应④为C和浓HNO3反应,反应生成CO2、NO2和H2O,反应方程式为:C + 4HNO3(浓)=4NO2 ↑+ CO2 ↑+2H2O;

(2)C为FeCl2,F为Cl2,二者反应生成FeCl3,离子方程式为:2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl-;1molH2与1molCl2反应生成2molHCl,1gH2与Cl2反应放出92.3kJ热量,那么1molH2与Cl2反应放出的热量为92.3kJ×2=184.6kJ,因此热化学方程式为:H2(g) +Cl2(g)=2HCl(g) △H=-184.6kJ/mol

(3)A为C,B为SiO2,二者反应生成Si和CO,反应方程式为:SiO2 + 2C = Si+ 2CO↑,B为SiO2,属于原子晶体。

18.(1)H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=—114.6kJ·mol-1

(2) 4.0 —53.5kJ·mol-1 b

(3)ΔH1=ΔH2<ΔH3

解析:(1)由生成1molH2O(l)时的反应热为—57.3kJ·mol-1可知,稀硫酸与稀氢氧化钠溶液反应的热化学方程式为H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=—114.6kJ·mol-1,故答案为:H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=—114.6kJ·mol-1;

(2)①由表格数据可知,4组实验测得温度差分别为4.0℃、5.9℃、3.9℃、4.1℃,第2组数据偏差较大,应舍去,则温度差平均值为=4.0℃,故答案为:4.0;

②由方程式可知,反应中50mL氢氧化钠溶液不足量,则反应生成水的物质的量为0.50mol/L×0.05L=0.025mol,则生成1mol水时,反应的ΔH=≈—53.5kJ·mol-1,故答案为:—53.5kJ·mol-1;

③由计算结果可知,实验测得ΔH大于—57.3kJ·mol-1;

a.实验装置保温、隔热效果差会造成热量散失,导致测得ΔH偏大,故不符合题意;

b.量取氢氧化钠溶液的体积时仰视读数会使氢氧化钠的物质的量偏大,反应放出的热量偏大,导致测得ΔH偏小,故符合题意;

c.分多次把氢氧化钠溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中会造成热量散失,导致测得ΔH偏大,故不符合题意;

d.用温度计测定氢氧化钠溶液起始温度后直接测定硫酸溶液的温度会因稀硫酸与氢氧化钠溶液反应使得起始温度偏大,导致测得温度差平均值偏小,测得ΔH偏大,故不符合题意;

故选b;

(3)稀氢氧化钠溶液和稀氢氧化钙溶液中溶质都完全电离,反应的中和热相同,稀氨水中的一水合氨是弱电解质,与盐酸的反应中一水合氨的电离要吸收热量,反应热大于中和热,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小关系为ΔH1=ΔH2<ΔH3,故答案为:ΔH1=ΔH2<ΔH3

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用