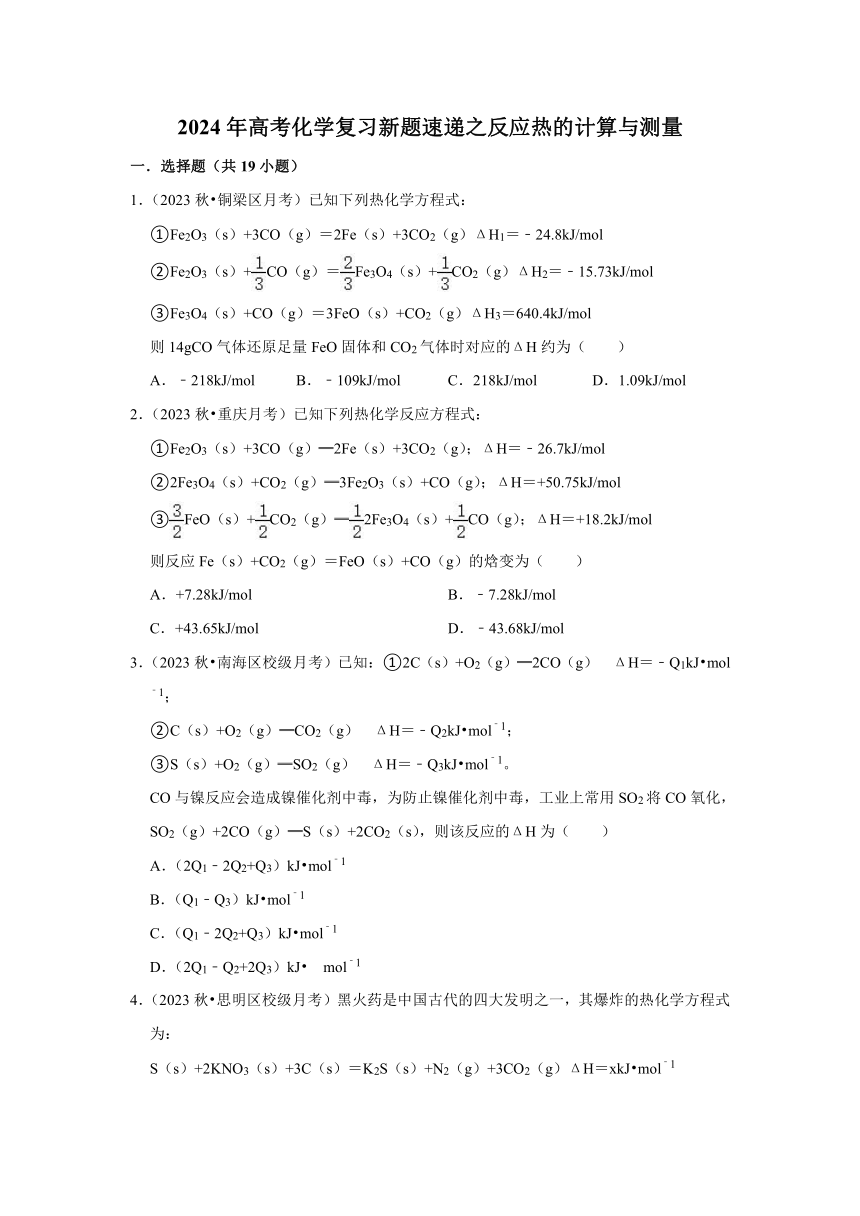

2024届高三化学二轮复习 新题速递之反应热的计算与测量专题训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届高三化学二轮复习 新题速递之反应热的计算与测量专题训练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 16:06:47 | ||

图片预览

文档简介

2024年高考化学复习新题速递之反应热的计算与测量

一.选择题(共19小题)

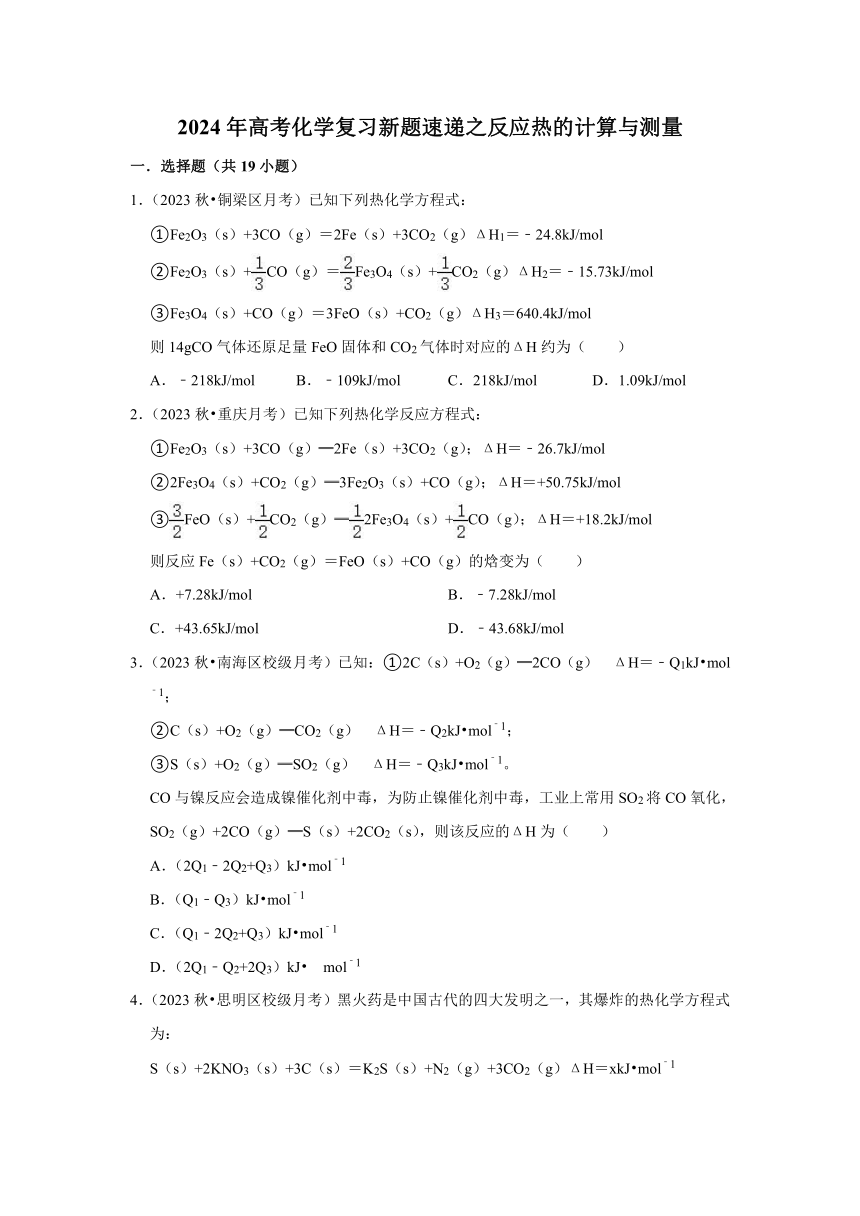

1.(2023秋 铜梁区月考)已知下列热化学方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g)ΔH1=﹣24.8kJ/mol

②Fe2O3(s)+CO(g)=Fe3O4(s)+CO2(g)ΔH2=﹣15.73kJ/mol

③Fe3O4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO2(g)ΔH3=640.4kJ/mol

则14gCO气体还原足量FeO固体和CO2气体时对应的ΔH约为( )

A.﹣218kJ/mol B.﹣109kJ/mol C.218kJ/mol D.1.09kJ/mol

2.(2023秋 重庆月考)已知下列热化学反应方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g);ΔH=﹣26.7kJ/mol

②2Fe3O4(s)+CO2(g)═3Fe2O3(s)+CO(g);ΔH=+50.75kJ/mol

③FeO(s)+CO2(g)═2Fe3O4(s)+CO(g);ΔH=+18.2kJ/mol

则反应Fe(s)+CO2(g)=FeO(s)+CO(g)的焓变为( )

A.+7.28kJ/mol B.﹣7.28kJ/mol

C.+43.65kJ/mol D.﹣43.68kJ/mol

3.(2023秋 南海区校级月考)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g) ΔH=﹣Q1kJ mol﹣1;

②C(s)+O2(g)═CO2(g) ΔH=﹣Q2kJ mol﹣1;

③S(s)+O2(g)═SO2(g) ΔH=﹣Q3kJ mol﹣1。

CO与镍反应会造成镍催化剂中毒,为防止镍催化剂中毒,工业上常用SO2将CO氧化,SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(s),则该反应的ΔH为( )

A.(2Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

B.(Q1﹣Q3)kJ mol﹣1

C.(Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

D.(2Q1﹣Q2+2Q3)kJ mol﹣1

4.(2023秋 思明区校级月考)黑火药是中国古代的四大发明之一,其爆炸的热化学方程式为:

S(s)+2KNO3(s)+3C(s)=K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH=xkJ mol﹣1

已知:①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=akJ mol﹣1

②K2S(s)=S(s)+2K(s)ΔH=bkJ mol﹣1

③2K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)ΔH=ckJ mol﹣1

下列说法不正确的是( )

A.x<0 a<0

B.b>0 c<0

C.x=3a﹣b﹣c

D.1molC(s)在空气中不完全燃烧生成CO的焓变小于akJ mol﹣1

5.(2023秋 贺兰县校级月考)已知25℃、101kPa下,1mol水蒸发为水蒸气需要吸热44.01kJ

2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.66kJ mol﹣1

C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.29kJ mol﹣1

则反应2C(s)+O2(g)=2CO(g)的反应热为( )

A.ΔH=﹣396.36kJ mol﹣1 B.ΔH=﹣110.53kJ mol﹣1

C.ΔH=﹣154.54kJ mol﹣1 D.ΔH=﹣221.06kJ mol﹣1

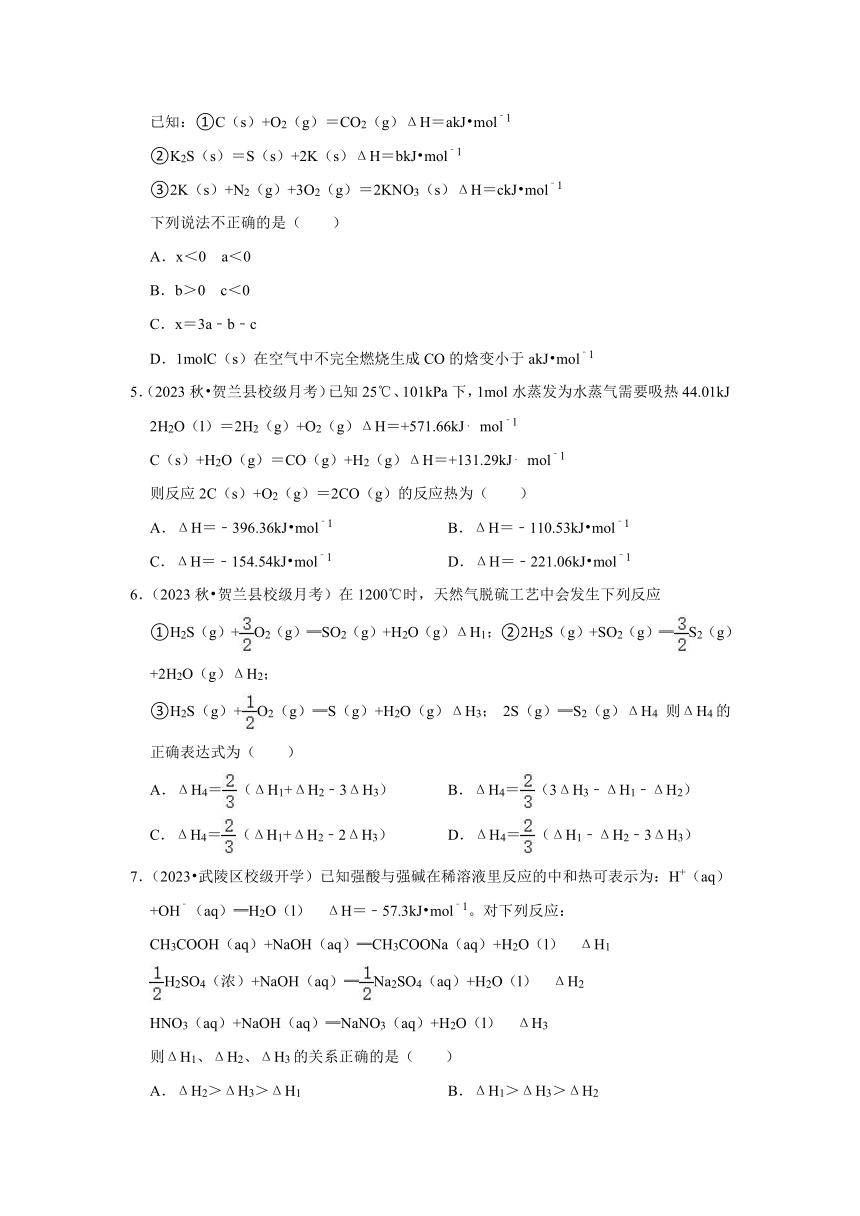

6.(2023秋 贺兰县校级月考)在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应

①H2S(g)+O2(g)═SO2(g)+H2O(g)ΔH1;②2H2S(g)+SO2(g)═S2(g)+2H2O(g)ΔH2;

③H2S(g)+O2(g)═S(g)+H2O(g)ΔH3; 2S(g)═S2(g)ΔH4 则ΔH4的正确表达式为( )

A.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣3ΔH3) B.ΔH4=(3ΔH3﹣ΔH1﹣ΔH2)

C.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣2ΔH3) D.ΔH4=(ΔH1﹣ΔH2﹣3ΔH3)

7.(2023 武陵区校级开学)已知强酸与强碱在稀溶液里反应的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l) ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。对下列反应:

CH3COOH(aq)+NaOH(aq)═CH3COONa(aq)+H2O(l) ΔH1

H2SO4(浓)+NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+H2O(l) ΔH2

HNO3(aq)+NaOH(aq)═NaNO3(aq)+H2O(l) ΔH3

则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系正确的是( )

A.ΔH2>ΔH3>ΔH1 B.ΔH1>ΔH3>ΔH2

C.ΔH1=ΔH2=ΔH3 D.ΔH1>ΔH2=ΔH3

8.(2022秋 白银期末)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221.0kJ mol﹣1;

②2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣483.6kJ mol﹣1.

则制备水煤气的反应C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)的△H为( )

A.262.6 kJ mol﹣1 B.﹣131.3 kJ mol﹣1

C.﹣352.3 kJ mol﹣1 D.131.3 kJ mol﹣1

9.(2023春 海淀区校级期末)25℃、101kPa下:

①2Na(s)+O2(g)=Na2O(s)△H=﹣414kJ/mol

②2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ/mol

下列说法正确的是( )

A.①和②产物的阴阳离子个数比不相等

B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同

C.25℃、101kPa下:Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=﹣317kJ/mol

D.常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快

10.(2022秋 孝感期末)已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;

②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;

③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol;

则反应2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g) 的ΔH等于( )

A.+753kJ/mol B.﹣753kJ/mol

C.+3351kJ/mol D.﹣3351kJ/mol

11.(2023春 崇明区校级期末)向1L0.5mol/L的NaOH溶液中分别加入下列物质:①稀醋酸、②浓硫酸、③稀硝酸,恰好完全反应时的焓变分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系是( )

A.ΔH1>ΔH2>ΔH3 B.ΔH1<ΔH3<ΔH2

C.ΔH1=ΔH3>ΔH2 D.ΔH1>ΔH3>ΔH2

12.(2022秋 和平区期末)氧化亚铜常用于制船底防污漆,用CuO与Cu高温烧结可制取Cu2O.已知反应:

2Cu(s)+O2(g)═2CuO(s)ΔH=﹣314kJ mol﹣1

2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)ΔH=﹣292kJ mol﹣1

则CuO(s)+Cu(s)═Cu2O(s)的ΔH等于( )

A.﹣11kJ mol﹣1 B.+11kJ mol﹣1

C.+22kJ mol﹣1 D.﹣22kJ mol﹣1

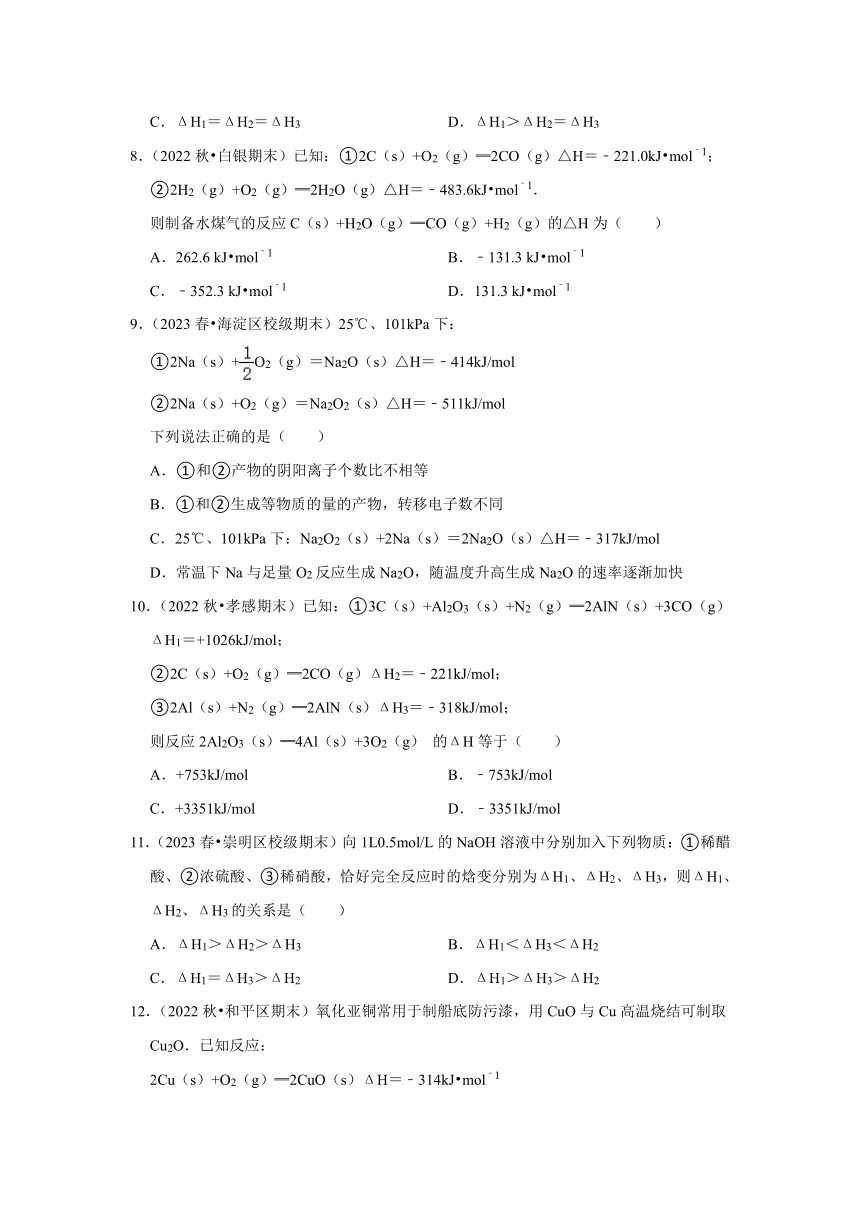

13.(2022秋 湖北期末)已知反应:①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g) ΔH1

②N2(g)+2O2(g)═2NO2(g) ΔH2

③N2(g)+3H2(g)═2NH3(g) ΔH3

则反应4NH3(g)+7O2(g)═4NO2(g)+6H2O(g)的ΔH为( )

A.2ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 B.ΔH1+ΔH2﹣ΔH3

C.3ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 D.3ΔH1+2ΔH2+2ΔH3

14.(2023春 沙坪坝区校级期中)用CH4催化还原NO2可以消除氮氧化物的污染。例如:

①CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣574kJ/mol

②CH4(g)+4NO(g)═2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣1160kJ/mol

下列说法错误的是( )

A.反应①②中,相同物质的量的甲烷发生反应,转移的电子数相同

B.若用标准状况下4.48LCH4还原NO2生成N2和H2O(g),放出的热量为173.4kJ

C.由反应①可知:CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)ΔH>﹣574kJ/mol

D.已知CH4的燃烧热为akJ/mol,由n(CH4):n(H2)=3:1组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时放出的热量为bkJ,则H2的燃烧热为(2b﹣3a)kJ/mol

15.(2023春 福州期中)下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是( )

A.C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2

B.S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3,S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4

C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH5,H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH6

D.CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH7,CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH8

16.(2023春 嘉定区校级期中)强酸和强碱稀溶潐的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l)ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1

已知:①HCl(aq)+NH3 H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH1=akJ mol﹣1

②HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH2=bkJ mol﹣1

③HNO3(aq)+KOH(aq)=KNO3(aq)+H2O(l)ΔH3=ckJ mol﹣1

则a、b、c三者的大小关系为( )

A.a>b>c B.b>c>a C.a>b=c D.a=b<c

17.(2023秋 南海区校级月考)关于中和反应反应热的测定实验,下列说法正确的是( )

A.为了使反应进行得更完全,可以使碱适当过量

B.为了使反应充分,可以向酸中分次加入碱

C.中和反应反应热测定的实验结果与所用酸、碱的用量和种类均无关

D.用铜棒搅拌会影响中和反应反应热的测定,可改用铁棒搅拌

18.(2022秋 嘉兴期末)下列说法不正确的是( )

A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计代替指示剂判断滴定终点

B.可用K3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+,其现象是产生蓝色沉淀

C.向K2Cr2O7(橙色)溶液和K2CrO4(黄色)溶液的平衡体系中加入浓盐酸,溶液变橙色

D.中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯盖的目的是防止热量损失

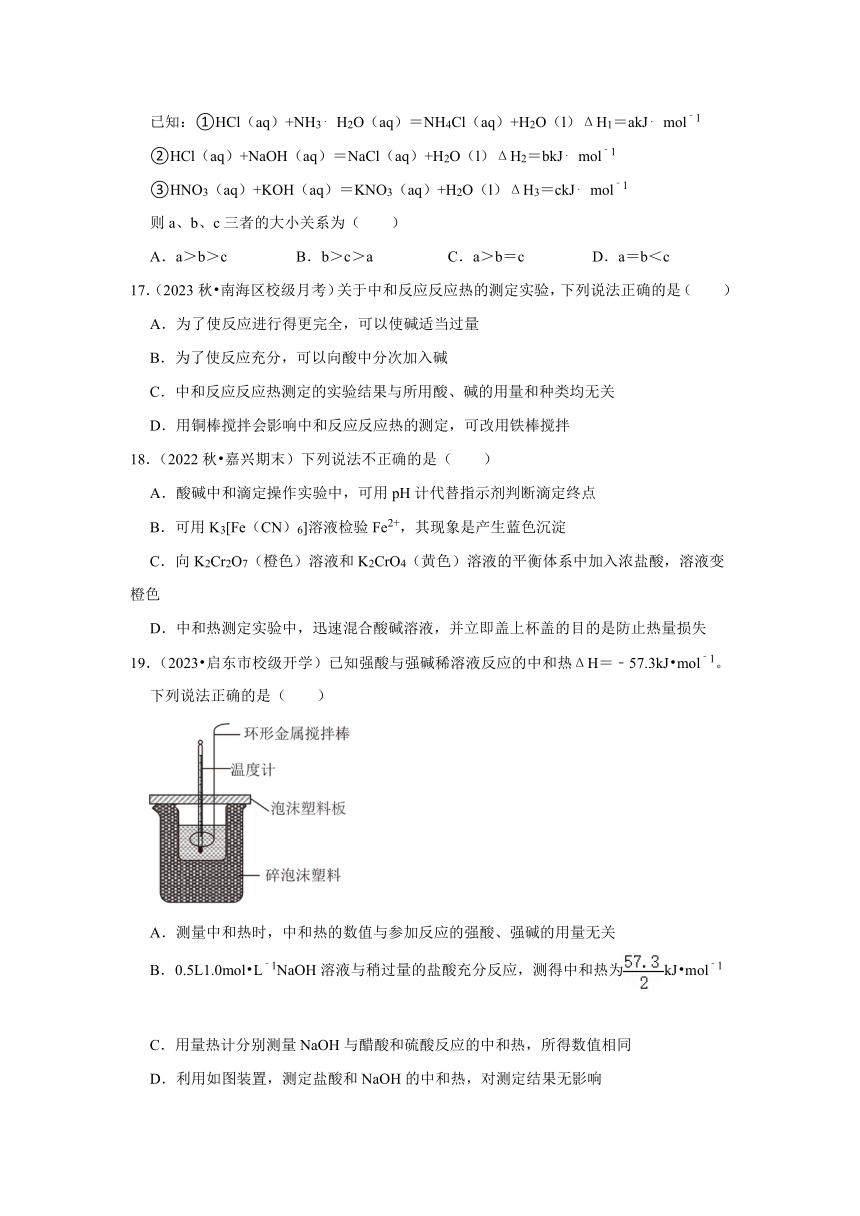

19.(2023 启东市校级开学)已知强酸与强碱稀溶液反应的中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。下列说法正确的是( )

A.测量中和热时,中和热的数值与参加反应的强酸、强碱的用量无关

B.0.5L1.0mol L﹣1NaOH溶液与稍过量的盐酸充分反应,测得中和热为kJ mol﹣1

C.用量热计分别测量NaOH与醋酸和硫酸反应的中和热,所得数值相同

D.利用如图装置,测定盐酸和NaOH的中和热,对测定结果无影响

二.解答题(共6小题)

20.(2023秋 常州月考)乙苯被吸附在催化剂表面发生脱氢可生成苯乙烯、苯甲醛等,生成苯乙烯的相关反应如下。

反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1

反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1

反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1

(1)反应4:C6H5CH2CH3(g)+1/2O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4= kJ mol﹣1。

(2)较低温度下,向乙苯脱氢的反应体系中加入少量O2,乙苯平衡转化率较高而苯乙烯的选择性较低,其原因可能是 。

(3)向乙苯脱氢反应体系中加入CO2,乙苯转化率与体系中CO2分压强的关系如题图1所示。随CO2的增加,乙苯转化率先增大后减小的可能原因为 。

(4)研究发现在V2O5/MgO催化剂表面进行CO2的乙苯脱氢反应中,V(+5价)是反应的活性中心,转化过程如题图2所示。

①转化Ⅰ发生反应的化学方程式为 。反应一段时间后,催化剂活性有所下降,原因可能有反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和 。

②简述转化Ⅱ的作用 。

③CO2参与的乙苯脱氢机理如题图3所示(α、β表示乙苯分子中C或H原子的位置;A、B为催化剂的活性位点,其中A位点带部分正电荷,B1、B2位点带部分负电荷)。

21.(2023春 海淀区校级期末)脱除烟气中的氮氧化物可以净化空气、改善环境。

(1)以源粉精溶液为吸收剂脱除烟气中的NO,相关热化学方程式如下:

i.4NO(g)+3O2(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq) ΔH1=﹣123kJ mol﹣1

ii.Ca(ClO)2(aq)═CaCl2(aq)+O2(g) ΔH2=﹣120kJ mol﹣1

iii.3Ca(ClO)2(aq)+4NO(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq)+3CaCl2(aq) ΔH3

则ΔH3= kJ mol﹣1。

(2)HClO可有效脱除NO,但HClO不稳定,实际应用中常用次氯酸盐。Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式是 。

(3)①次氯酸盐脱除NO的过程如下:

a.NO+HClO═NO2+HCl

b.NO+NO2+H2O 2HNO2

c.HClO+HNO2═HNO3+HCl

下列分析正确的是 。

A.烟气中含有的少量O2能提高NO的脱除率

B.NO2单独存在时不能被脱除

C.脱除过程中,次氯酸盐溶液的pH下降

②脱除过程中有Cl2产生,写出生成Cl2的离子反应方程式 。

(4)研究不同温度下漂白粉溶液对NO脱除率的影响,结果如图,图中60~80℃时,NO脱除率下降的可能原因是(答出两点) ; 。

22.(2023 扬州开学)研发二氧化碳利用技术、降低空气中二氧化碳含量成为研究热点。

(1)减少碳排放的方法有很多,CO2转化成有机化合物可有效实现碳循环,如下反应:

a.6CO2+6H2OC6H12O6+6O2

b.CO2+3H2CH3OH+H2O

c.2CO2+6H2CH2=CH2+4H2O

上述反应中原子利用率最高的是 (填编号)。

(2)CO2在固体催化表面加氢合成甲烷过程中发生以下两个反应:

主反应:CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)ΔH1=﹣156.9kJ mol﹣1

副反应:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41.1kJ mol﹣1

已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH3=﹣395.6kJ mol﹣1,

则CH4燃烧的热化学方程式CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH= 。

(3)利用电化学方法通过微生物电催化将CO2有效地转化为H2C2O4,装置如图1所示。阴极区电极反应式为 ;当体系的温度升高到一定程度,电极反应的速率反而迅速下降,其主要原因是 。

(4)研究脱除烟气中的NO是环境保护、促进社会可持续发展的重要课题。有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO的反应机理如图2所示,该过程可描述为 。

(5)近年来,低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2后,再用Na2CO3溶液吸收,达到消除NO的目的。实验室将模拟气(N2、O2、NO)以一定流速通入低温等离子体装置,实验装置如图3所示。

①等离子体技术在低温条件下可提高NO的转化率,原因是 。

②其他条件相同,等离子体的电功率与NO的转化率关系如图4所示,当电功率大于30W时,NO转化率下降的原因可能是 。

23.(2023秋 重庆月考)某实验小组用0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液进行中和热的测定。

(一)配制0.50mol L﹣1NaOH溶液。

(1)若实验中大约要使用245mLNaOH溶液,至少需要称量NaOH固体 g。

(2)从图中选择称量NaOH固体所需要的仪器 (填字母)。

序号 a b c d e f

仪器

(二)测定稀硫酸和稀氢氧化钠反应的中和热的实验装置如图所示。

(3)写出该反应的热化学方程式(中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1): 。

(4)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如下表。

①请填写表中的空白:

实验次数 起始温度T1/℃ 终止温度T2/℃ 温度差平均值 (T2﹣T1)/℃

H2SO4 NaOH 平均值

1 26.2 26.0 26.1 30.1

2 27.0 27.4 27.2 33.3

3 25.9 25.9 25.9 29.8

4 26.4 26.2 26.3 30.4

②近似认为0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液的密度都是1g cm﹣3,中和后生成溶液的比热容C=4.18J g﹣1 ℃﹣1。则测得中和热ΔH= kJ mol﹣1(取小数点后一位)。

③上述实验数值结果与57.3kJ mol﹣1有偏差,产生偏差的原因可能是 (填字母)。

A.实验装置保温、隔热效果差

B.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中

C.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度

24.(2023秋 重庆月考)Ⅰ.将50mL0.50mol/L盐酸和50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和反应反应热。回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是 。

(2)中和热测定实验中,下列说法不正确的是 。

A.改用60mL0.50mol/L盐酸跟50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,求出的中和热数值和原来不同

B.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应分三次倒入小烧杯中

C.所加NaOH溶液过量,目的是保证盐酸完全被中和

D.装置中隔热层的作用是保温隔热、减少热量损失

(3)他们记录的实验数据如下:

实验用品 溶液温度 中和热

t1 t2 ΔH

① 50mL0.55mol L﹣1NaOH溶液 50mL0.5mol L﹣1HCl溶液 20℃ 23.3℃

② 50mL0.55mol L﹣1NaOH溶液 50mL0.5mol L﹣1HCl溶液 20℃ 23.5℃

(已知:Q=cm(t2﹣t1),反应后溶液的比热容c为4.2kJ/(℃ kg),各物质的密度均为1g cm﹣3)

①根据实验结果计算出NaOH溶液与HCl溶液反应的中和热ΔH= kJ mol﹣1。

②若实验过程中,内筒未加杯盖,求得的中和反应反应热数值 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

③若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

Ⅱ.某课外活动小组用如图所示的实验装置探究氯气与氨气之间的反应。其中A、F为氨气和氯气的发生装置,C为纯净、干燥的氯气与氨气反应的装置。

请回答下列问题:

(4)装置A中的烧瓶内固体不可选用 (填字母)。

A.碱石灰

B.烧碱

C.生石灰

D.五氧化二磷

(5)虚线框内应添加必要的除杂装置,请从如图的备选装置中选择,并将编号填入下列空格:

备选装置

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

B、D、E从左至右依次选择的装置顺序为 。

(6)氯气和氨气在常温下混合就能发生反应,现象为产生白烟,则C中反应的化学方程式为 。

(7)某研究小组设计了一套制备及检验SO2部分性质的装置:

实验过程中观察到装置B中的现象是 ,反应的离子方程式为 ,C装置证明SO2具有 性。

(8)E中的化学反应方程式为 。

(9)D装置的作用是 。

25.(2023秋 郫都区校级月考)Ⅰ.用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应反应热的测定。已知:实验中盐酸和氢氧化钠溶液的密度均为1g cm﹣3,中和反应后溶液的比热容c=4.18J g﹣1 ℃﹣1。

回答下列问题:

(1)b仪器名称 ;不能用铜丝搅拌器代替b的理由是 。

(2)如果测量NaOH溶液温度后不把温度计上的碱用水冲洗干净,就直接测量盐酸的温度,则测得的ΔH (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)若简易量热计不盖杯盖,则所测得中和反应反应热的绝对值 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(4)若四次平行操作测得终止温度与起始温度的温差(T2﹣T1)分别为①3.2℃、②4.3℃、③3.3℃、④3.4℃,则最终代入计算式的温差数据为 ℃。已知反应过程中放出的热量Q可用公式Q=cmΔt计算,试计算该反应放出的热量 J(结果保留一位小数)。

Ⅱ.化学反应伴随能量变化,获取反应能量变化有多条途径。回答下列问题:

(5)已知:

化学键 C﹣H C﹣C C=C H﹣H

键能/(kJ mol﹣1) 412 348 612 436

则+H2(g) ΔH= 。

(6)神舟系列火箭用偏二甲肼C2H8N2作燃料,N2O4作氧化剂,反应后产物无污染。

已知:

反应1:N2(g)+2O2(g)=N2O4(g)△H=xkJ mol﹣1

反应2:C2H8N2(1)+4O2(g)=N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H2=ykJ mol﹣1

写出C2H8N2(1)和N2O4(g)反应生成N2(g)、CO2(g)、H2O(g)的热化学方程式: 。

2024年高考化学复习新题速递之反应热的计算与测量(2023年10月)

参考答案与试题解析

一.选择题(共19小题)

1.(2023秋 铜梁区月考)已知下列热化学方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g)ΔH1=﹣24.8kJ/mol

②Fe2O3(s)+CO(g)=Fe3O4(s)+CO2(g)ΔH2=﹣15.73kJ/mol

③Fe3O4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO2(g)ΔH3=640.4kJ/mol

则14gCO气体还原足量FeO固体和CO2气体时对应的ΔH约为( )

A.﹣218kJ/mol B.﹣109kJ/mol C.218kJ/mol D.1.09kJ/mol

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】B

【分析】依据盖斯定律结合热化学方程式计算得到CO气体还原足量FeO固体的热化学方程式,从而得出反应热.

【解答】解:①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g)ΔH=﹣24.8kJ/mol,②Fe2O3(s)+CO(g)=Fe3O4(s)+CO2(g)ΔH=﹣15.73 kJ/mol,③Fe3O4(s)+CO(g)═3FeO(s)+CO2(g)ΔH=+640.4kJ/mol,依据盖斯定律计算,得到:CO(g)+FeO(s)=Fe(s)+CO2(g)ΔH=﹣218.0kJ/mol,则14gCO,其物质的量为0.5mol 还原足量FeO固体得到Fe单质和CO2气体时对应的ΔH约为﹣109kJ/mol,

故选:B。

【点评】本题考查了热化学方程式书写方法,盖斯定律的计算应用,题目较简单。

2.(2023秋 重庆月考)已知下列热化学反应方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g);ΔH=﹣26.7kJ/mol

②2Fe3O4(s)+CO2(g)═3Fe2O3(s)+CO(g);ΔH=+50.75kJ/mol

③FeO(s)+CO2(g)═2Fe3O4(s)+CO(g);ΔH=+18.2kJ/mol

则反应Fe(s)+CO2(g)=FeO(s)+CO(g)的焓变为( )

A.+7.28kJ/mol B.﹣7.28kJ/mol

C.+43.65kJ/mol D.﹣43.68kJ/mol

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】B

【分析】由盖斯定律可知,(①×3+②+③×4)×,得到反应FeO(s)+CO(g)=Fc(s)+CO2(g)ΔH。

【解答】解:已知:①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g) ΔH=﹣26.7kJ/mol,②2Fe3O4(s)+CO2(g)═3Fe2O3(s)+CO(g) ΔH=+50.75kJ/mol,③FeO(s)+CO2(g)═2Fe3O4(s)+CO(g) ΔH=+18.2kJ/mol,由盖斯定律可知,(①×3+②+③×4)×,得到反应FeO(s)+CO(g)=Fc(s)+CO2(g) ΔH=[(﹣26.7kJ/mol)×3+(+50.75kJ/mol)+(+18.25kJ/mol)×4]=+7.28kJ/mol,则反应Fe(s)+CO2(g)=FeO(s)+CO(g)的焓变为﹣7.28kJ/mol,

故选:B。

【点评】本题考查反应热的计算,题目难度不大,注意盖斯定律的应用。

3.(2023秋 南海区校级月考)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g) ΔH=﹣Q1kJ mol﹣1;

②C(s)+O2(g)═CO2(g) ΔH=﹣Q2kJ mol﹣1;

③S(s)+O2(g)═SO2(g) ΔH=﹣Q3kJ mol﹣1。

CO与镍反应会造成镍催化剂中毒,为防止镍催化剂中毒,工业上常用SO2将CO氧化,SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(s),则该反应的ΔH为( )

A.(2Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

B.(Q1﹣Q3)kJ mol﹣1

C.(Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

D.(2Q1﹣Q2+2Q3)kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【答案】C

【分析】用SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫,反应的化学方程式为SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(g),已知①2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH=﹣Q1 kJ mol﹣1;②C(s)+O2(g)═CO2(g)ΔH=﹣Q2 kJ mol﹣1;③S(s)+O2(g)═SO2(g)ΔH=﹣Q3 kJ mol﹣1,将②×2﹣①﹣③可得SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫的热化学方程式。

【解答】解:用SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫,反应的化学方程式为SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(g),

已知①2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH=﹣Q1 kJ mol﹣1;

②C(s)+O2(g)═CO2(g)ΔH=﹣Q2 kJ mol﹣1;

③S(s)+O2(g)═SO2(g)ΔH=﹣Q3 kJ mol﹣1,

将②×2﹣①﹣③可得SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(g)ΔH=(Q1﹣2Q2+Q3) kJ mol﹣1,

故选:C。

【点评】该题考查热化学方程式的书写、反应热的计算,是高考中的常见题型,试题基础性强,难易适中。有利于培养学生学习化学的兴趣,有利于调动学生的学习积极性。

4.(2023秋 思明区校级月考)黑火药是中国古代的四大发明之一,其爆炸的热化学方程式为:

S(s)+2KNO3(s)+3C(s)=K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH=xkJ mol﹣1

已知:①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=akJ mol﹣1

②K2S(s)=S(s)+2K(s)ΔH=bkJ mol﹣1

③2K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)ΔH=ckJ mol﹣1

下列说法不正确的是( )

A.x<0 a<0

B.b>0 c<0

C.x=3a﹣b﹣c

D.1molC(s)在空气中不完全燃烧生成CO的焓变小于akJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】D

【分析】A.爆炸、燃烧反应是放热反应;

B.大部分分解反应属于吸热反应,大部分化合反应属于放热反应;

C.根据盖斯定律①×3﹣②﹣③得S(s)+2KNO3(s)+3C(s)═K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH;

D.1mol碳(s)燃烧放出热量越少,焓变越大。

【解答】解:A.黑火药爆炸是放热反应,则x<0,碳的燃烧是放热反应,则a<0,故A正确;

B.K2S(s)═S(s)+2K(s)是吸热反应,b>0,2K(s)+N2(g)+3O2(g)═2KNO3(s)是放热反应,c<0,故B正确;

C.根据盖斯定律①×3﹣②﹣③得S(s)+2KNO3(s)+3C(s)═K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH,因此x=3a﹣b﹣c,故C正确;

D.1mol碳(s)在空气中不完全燃烧生成CO时,放出的热量较少,焓变大于akJ mol﹣1,故D错误;

故选:D。

【点评】本题考查吸热反应和放热反应的判断、盖斯定律的应用,侧重考查学生分析计算能力,明确目标方程式与已知方程式的关系是解本题关键,注意方程式可以进行加减,题目难度不大。

5.(2023秋 贺兰县校级月考)已知25℃、101kPa下,1mol水蒸发为水蒸气需要吸热44.01kJ

2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.66kJ mol﹣1

C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.29kJ mol﹣1

则反应2C(s)+O2(g)=2CO(g)的反应热为( )

A.ΔH=﹣396.36kJ mol﹣1 B.ΔH=﹣110.53kJ mol﹣1

C.ΔH=﹣154.54kJ mol﹣1 D.ΔH=﹣221.06kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】D

【分析】已知:①H2O(l)=H2O(g)ΔH1=+44.01kJ/mol,②2H2O(l)═2H2(g)+O2(g)ΔH2=+571.66kJ mol﹣1,③C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)ΔH3=+131.29kJ mol﹣1,盖斯定律2③﹣②+2①计算得到2C(s)+O2(g)═2CO(g),可求其反应热。

【解答】解:已知:①H2O(l)=H2O(g)ΔH1=+44.01kJ/mol,②2H2O(l)═2H2(g)+O2(g)ΔH2=+571.66kJ mol﹣1,③C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)ΔH3=+131.29kJ mol﹣1,盖斯定律2③﹣②+2①计算得到2C(s)+O2(g)═2CO(g),ΔH=2ΔH3﹣ΔH2+2ΔH1=2×(+131.29kJ mol﹣1)﹣571.66kJ/mol+2×44.01kJ/mol=﹣221.06kJ/mol,

故选:D。

【点评】本题考查了热化学方程式的书写方法、运用盖斯定律计算焓变等知识,学会运用已知方程式去搭建关系求解分析,掌握基础是解题关键,题目难度中等。

6.(2023秋 贺兰县校级月考)在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应

①H2S(g)+O2(g)═SO2(g)+H2O(g)ΔH1;②2H2S(g)+SO2(g)═S2(g)+2H2O(g)ΔH2;

③H2S(g)+O2(g)═S(g)+H2O(g)ΔH3; 2S(g)═S2(g)ΔH4 则ΔH4的正确表达式为( )

A.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣3ΔH3) B.ΔH4=(3ΔH3﹣ΔH1﹣ΔH2)

C.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣2ΔH3) D.ΔH4=(ΔH1﹣ΔH2﹣3ΔH3)

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】A

【分析】根据盖斯定律,①×+②×﹣③×2可得 2S(g)═S2(g),焓变也有这种运算关系。

【解答】解:根据盖斯定律,①×+②×﹣③×2可得④,则ΔH4=ΔH1+ΔH2﹣2ΔH3=(ΔH1+ΔH2﹣3ΔH3),

故选:A。

【点评】本题考查盖斯定律的运用,关键是根据已知热化学方程式构造出目标热化学方程式,试题培养了学生分析计算能力。

7.(2023 武陵区校级开学)已知强酸与强碱在稀溶液里反应的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l) ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。对下列反应:

CH3COOH(aq)+NaOH(aq)═CH3COONa(aq)+H2O(l) ΔH1

H2SO4(浓)+NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+H2O(l) ΔH2

HNO3(aq)+NaOH(aq)═NaNO3(aq)+H2O(l) ΔH3

则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系正确的是( )

A.ΔH2>ΔH3>ΔH1 B.ΔH1>ΔH3>ΔH2

C.ΔH1=ΔH2=ΔH3 D.ΔH1>ΔH2=ΔH3

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】实验数据处理;化学反应中的能量变化.

【答案】B

【分析】稀的强酸与强碱生成1molH2O放出的热量为中和热,注意弱电解质的电离吸热和浓硫酸稀释放热来解答。

【解答】解:强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)+OH﹣(aq)=H2OΔH=﹣57.3kJ/mol,则热化学方程式HNO3(aq)+NaOH(aq)═NaNO3(aq)+H2O(l)ΔH3=﹣57.3kJ/mol;而由于醋酸是弱电解质,电离吸热,故热化学方程式CH3COOH(aq)+NaOH(aq)═CH3COONa(aq)+H2O(l)ΔH1>﹣57.3kJ/mol;而浓硫酸稀释放热,故热化学方程式H2SO4(浓)+NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+H2O(l)ΔH2<﹣57.3kJ/mol,故ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系ΔH1>ΔH3>ΔH2,

故选:B。

【点评】本题考查热化学方程式以及反应热的计算,题目难度中等,注意理解反应热的概念、把握热化学方程式的书写方法,以及测定反应热的误差等问题。

8.(2022秋 白银期末)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221.0kJ mol﹣1;

②2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣483.6kJ mol﹣1.

则制备水煤气的反应C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)的△H为( )

A.262.6 kJ mol﹣1 B.﹣131.3 kJ mol﹣1

C.﹣352.3 kJ mol﹣1 D.131.3 kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【答案】D

【分析】利用盖斯定律,①﹣②得到 C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)△H,反应热随之相加减,可求得反应热.

【解答】解:①2C(s)+O2(g)═2CO(g);△H=﹣221.0KJ/mol

②2H2(g)+O2(g)═2H2O;△H=﹣483.6KJ/mol

依据盖斯定律①﹣②得到 C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)

△H=(﹣221.0+483.6)kJ/mol=+131.3kJ/mol,

故选:D。

【点评】本题考查反应热的计算,为化学反应原理部分考试热点,题目难度不大,注意盖斯定律的运用.

9.(2023春 海淀区校级期末)25℃、101kPa下:

①2Na(s)+O2(g)=Na2O(s)△H=﹣414kJ/mol

②2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ/mol

下列说法正确的是( )

A.①和②产物的阴阳离子个数比不相等

B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同

C.25℃、101kPa下:Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=﹣317kJ/mol

D.常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】氧化还原反应专题;化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】A.氧化钠由钠离子与氧离子构成,过氧化钠由钠离子与过氧根离子构成;

B.生成的氧化钠、过氧化钠的物质的量相等,则参加反应的Na的物质的量相等;

C.根据盖斯定律,①×2﹣②可得Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s),焓变也有这种运算关系;

D.钠与氧气在加热条件下生成过氧化钠。

【解答】解:A.Na2O由Na+和O2﹣构成,Na2O2由Na+和O22﹣构成,阴离子与阳离子数目之比都是2:1,故A错误;

B.①和②生成等物质的量的Na2O、Na2O2,则消耗金属Na的物质的量相等,故转移的电子数相同,故B错误;

C.根据盖斯定律,①×2﹣②可得Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s),则焓变△H=2×(﹣414kJ/mol)﹣(﹣511kJ/mol)═﹣317kJ/mol,故热化学方程式为Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=﹣317kJ/mol,故C正确;

D.钠与氧气在常温下生成氧化钠,但Na与氧气在加热时生成过氧化钠,故D错误;

故选:C。

【点评】本题考查比较综合,涉及盖斯定律的应用、氧化还原反应、物质的组成与性质等,属于一题多点型,熟练掌握运用盖斯定律书写热化学方程式、减小反应热的计算。

10.(2022秋 孝感期末)已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;

②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;

③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol;

则反应2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g) 的ΔH等于( )

A.+753kJ/mol B.﹣753kJ/mol

C.+3351kJ/mol D.﹣3351kJ/mol

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol,由盖斯定律可知,将2×①﹣3×②﹣2×③得到反应的热化学方程式2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g) ΔH。

【解答】解:已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol,由盖斯定律可知,将2×①﹣3×②﹣2×③得到2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g)ΔH=+1026kJ/mol×2﹣(﹣221kJ/mol)×3﹣(﹣318kJ/mol)×2=+3351kJ/mol,

故选:C。

【点评】本题考查了热化学方程式书写和盖斯定律的计算应用,题目难度不大。

11.(2023春 崇明区校级期末)向1L0.5mol/L的NaOH溶液中分别加入下列物质:①稀醋酸、②浓硫酸、③稀硝酸,恰好完全反应时的焓变分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系是( )

A.ΔH1>ΔH2>ΔH3 B.ΔH1<ΔH3<ΔH2

C.ΔH1=ΔH3>ΔH2 D.ΔH1>ΔH3>ΔH2

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】高考化学专题.

【答案】D

【分析】在稀溶液中强酸与强碱生成1molH2O放出的热量为中和热,注意弱电解质的电离吸热,浓硫酸溶于水放热来解答。

【解答】解:强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)十OH﹣(aq)=H2O;△H=﹣57.3kJ/mol;分别向1L 0.5mol/L的NaOH溶液中加入:①稀醋酸;②浓H2SO4;③稀硝酸,醋酸的电离吸热,浓硫酸溶于水放热,则恰好完全反应时的放出的热量为②>③>①,所以△H1>△H3>△H2,

故选:D。

【点评】本题考查中和热,题目难度不大,明确中和热的概念及弱电解质的电离、浓硫酸溶于水的热效应即可解答,需要注意的是放出的能量多,△H反而小。

12.(2022秋 和平区期末)氧化亚铜常用于制船底防污漆,用CuO与Cu高温烧结可制取Cu2O.已知反应:

2Cu(s)+O2(g)═2CuO(s)ΔH=﹣314kJ mol﹣1

2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)ΔH=﹣292kJ mol﹣1

则CuO(s)+Cu(s)═Cu2O(s)的ΔH等于( )

A.﹣11kJ mol﹣1 B.+11kJ mol﹣1

C.+22kJ mol﹣1 D.﹣22kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【答案】A

【分析】根据盖斯定律,将所给的反应通过加、减、乘、除等变形可以得目标反应,反应热做相应变形即可。

【解答】解:已知:①2Cu(s)+O2(g)═2CuO(s)△H=﹣314kJ mol﹣1

②2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)△H=﹣292kJ mol﹣1

将﹣可得CuO(s)+Cu(s)═Cu2O(s) 则得△H==﹣11KJ/mol。

故选:A。

【点评】本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握反应中能量变化、盖斯定律的应用为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。

13.(2022秋 湖北期末)已知反应:①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g) ΔH1

②N2(g)+2O2(g)═2NO2(g) ΔH2

③N2(g)+3H2(g)═2NH3(g) ΔH3

则反应4NH3(g)+7O2(g)═4NO2(g)+6H2O(g)的ΔH为( )

A.2ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 B.ΔH1+ΔH2﹣ΔH3

C.3ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 D.3ΔH1+2ΔH2+2ΔH3

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】根据盖斯定律进行计算即可。

【解答】解:根据题意有反应①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)ΔH1;②N2(g)+2O2(g)═2NO2(g)ΔH2;③N2(g)+3H2(g)═2NH3(g)ΔH3;根据盖斯定律,将反应①×3+②×2﹣③×2可得反应4NH3(g)+7O2(g)═4NO2(g)+6H2O(g)ΔH,则ΔH=3ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3,即C符合题意,

故选:C。

【点评】本题主要考查盖斯定律的应用,属于基本知识的考查,难度不大。

14.(2023春 沙坪坝区校级期中)用CH4催化还原NO2可以消除氮氧化物的污染。例如:

①CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣574kJ/mol

②CH4(g)+4NO(g)═2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣1160kJ/mol

下列说法错误的是( )

A.反应①②中,相同物质的量的甲烷发生反应,转移的电子数相同

B.若用标准状况下4.48LCH4还原NO2生成N2和H2O(g),放出的热量为173.4kJ

C.由反应①可知:CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)ΔH>﹣574kJ/mol

D.已知CH4的燃烧热为akJ/mol,由n(CH4):n(H2)=3:1组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时放出的热量为bkJ,则H2的燃烧热为(2b﹣3a)kJ/mol

【考点】燃烧热的计算;反应热和焓变.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】A.反应①②中还原剂均为CH4,关系式为CH4~CO2~8e﹣;

B.根据盖斯定律①+②得到CH4还原NO2生成N2和水蒸气的热化学方程式为CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+N2(g)+2H2O(g)△H=﹣867 kJ/mol,据此计算;

C.H2O(g)=H2O(l)△H<0;

D.设H2的燃烧热为xkJ mol﹣1,又CH4的燃烧热是akJ/mol,所以由CH4、H2按3:1比例组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时,放出的热量为bkJ,可得2××a+2××x=b,据此计算。

【解答】解:A.反应①②中还原剂均为CH4,关系式为CH4~CO2~8e﹣,所以相同物质的量的甲烷发生反应时,转移的电子数相同,故A正确;

B.根据盖斯定律①+②得到CH4还原NO2生成N2和水蒸气的热化学方程式为CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+N2(g)+2H2O(g)△H=﹣867 kJ/mol,4.48LCH4即0.2molCH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为867 kJ/mol×0.2mol=173.4 kJ,故B正确;

C.由于H2O(g)=H2O(l)△H<0,即水蒸气变成液体水时放热,所以CH4(g)+4NO2(g)=CO2(g)+4NO(g)+2H2O(l)△H<﹣574 kJ/mol,故C错误;

D.设H2的燃烧热为xkJ mol﹣1,又CH4的燃烧热是akJ/mol,所以由CH4、H2按3:1比例组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时,放出的热量为bkJ,可得2××a+2××x=b,则解得x=2b﹣3a,即H2的燃烧热为(2b﹣3a)kJ/mol,故D正确;

故选:C。

【点评】本题考查了热化学反应方程式的计算,根据总热量计算物质的燃烧热,题目难度不大。

15.(2023春 福州期中)下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是( )

A.C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2

B.S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3,S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4

C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH5,H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH6

D.CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH7,CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH8

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】燃烧热的计算.

【答案】B

【分析】放热反应中物质发生化学反应时,气体比固体能量高,反应越完全,放出的热量越多,吸热反应△H>0,放热反应△H<0。

【解答】解:A、C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1;C(s)+O2(g)═CO(g)△H2都为放热反应,△H<0,前者完全反应,放出的热量多,则△H1<△H2,故A错误;

B、固体硫转化为气体需要吸收热量,即气态硫完全燃烧放出的热量高,则△H3>△H4,故B正确;

C、可燃物的量越多燃烧放出的热量越多,所以△H5<△H6,故C错误;

D、CaO(s)+H2O(l)═Ca(OH)2(s)△H7;CaCO3(s)═CaO(s)+CO2(g)△H8,后者为吸热反应,吸热反应△H8>0,前者为放热反应,放热反应△H7<0,则△H7<△H8,故D错误;

故选:B。

【点评】本题考查反应热的大小比较,题目难度中等,本题注意从物质反应的程度以及物质的聚集状态的角度比较反应热的大小,本题中含有能正确判断反应的吸放热。

16.(2023春 嘉定区校级期中)强酸和强碱稀溶潐的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l)ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1

已知:①HCl(aq)+NH3 H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH1=akJ mol﹣1

②HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH2=bkJ mol﹣1

③HNO3(aq)+KOH(aq)=KNO3(aq)+H2O(l)ΔH3=ckJ mol﹣1

则a、b、c三者的大小关系为( )

A.a>b>c B.b>c>a C.a>b=c D.a=b<c

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】稀的强酸与强碱生成1molH2O放出的热量为中和热,弱酸弱碱电离时要吸热,氢氧化钠固体溶于水时放出大量的热量,据此分析。

【解答】解:①HCl(aq)+NH3 H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)△H=a kJ mol﹣1,NH3 H2O是弱电解质,电离吸热,所以反应放出的热量小于57.3kJ;

②HCl(aq)+NaOH(s)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=b kJ mol﹣1,HCl、NaOH为强酸与强碱,其稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)+OH﹣(aq)=H2O△H3=﹣57.3kJ/mol;

③HNO3(aq)+KOH(aq)=NaNO3(aq)+H2O(l)△H=c kJ mol﹣1,HNO3、KOH为强酸与强碱,其稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)+OH﹣(aq)=H2O△H3=﹣57.3kJ/mol;

反应为放热反应△H<0,即abc均为负值,放热越多,反应热越小,则a>c=b;

故选:C。

【点评】本题考查了中和热的计算和反应热大小比较,题目难度中等,注意掌握中和热的原理以及弱电解质电离吸热。

17.(2023秋 南海区校级月考)关于中和反应反应热的测定实验,下列说法正确的是( )

A.为了使反应进行得更完全,可以使碱适当过量

B.为了使反应充分,可以向酸中分次加入碱

C.中和反应反应热测定的实验结果与所用酸、碱的用量和种类均无关

D.用铜棒搅拌会影响中和反应反应热的测定,可改用铁棒搅拌

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】A

【分析】A.为了使一种反应物反应完全,应该使另一种物质过量;

B.为了减少热量散失,酸碱要一次加入;

C.酸碱的物质的量越大,反应放热越多;

D.用铜丝代替玻璃棒搅拌,会导致能量损失高。

【解答】解:A.为了使一种反应物反应完全,应该使另一种物质过量,所以为了使反应进行的更完全,可以使酸或碱适当过量,故A正确;

B.为了减少热量散失,酸碱要一次加入,若向酸中分次加入碱,热量散热会较多,故B错误;

C.酸碱的物质的量越大,反应放热越多,但是中和热的值不变,则中和反应反应热测定的实验结果与所用酸、碱的用量和种类均无关,故C错误;

D.铁棒和铜棒均易导热,则用铜棒或铁棒代替玻璃棒搅拌,会导致能量损失高,测定的温度差减小,所以测定的中和热偏小,故不能改用铁棒搅拌,故D错误;

故选:A。

【点评】本题考查中和热测定原理及误差分析,题目难度大,注意理解测定中和热的原理是解题的关键,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。

18.(2022秋 嘉兴期末)下列说法不正确的是( )

A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计代替指示剂判断滴定终点

B.可用K3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+,其现象是产生蓝色沉淀

C.向K2Cr2O7(橙色)溶液和K2CrO4(黄色)溶液的平衡体系中加入浓盐酸,溶液变橙色

D.中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯盖的目的是防止热量损失

【考点】中和热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计记录溶液中pH的变化;

B.K3[Fe(CN)6]溶液与Fe2+反应的离子方程式为:2[Fe(CN)6]3﹣+3Fe2+=Fe3[Fe(CN)6]2↓,Fe3[Fe(CN)6]2↓为蓝色沉淀;

C.K2Cr2O7具有强氧化性,会与HCl反应生成氯气,自身被还原为绿色的Cr3+;

D.为了防止热量损失,中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯。

【解答】解:A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计记录溶液中pH的变化,代替指示剂判断滴定终点,故A正确;

B.K3[Fe(CN)6]溶液与Fe2+反应的离子方程式为:2[Fe(CN)6]3﹣+3Fe2+=Fe3[Fe(CN)6]2↓,Fe3[Fe(CN)6]2↓为蓝色沉淀,因此可用K3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+,其现象是产生蓝色沉淀,故B正确;

C.K2Cr2O7具有强氧化性,会与HCl反应生成氯气,自身被还原为绿色的Cr3+,故C错误;

D.为了防止热量损失,中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯盖,故D正确;

故选:C。

【点评】本题主要考查中和热的测定,为高频考点,题目难度不大。

19.(2023 启东市校级开学)已知强酸与强碱稀溶液反应的中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。下列说法正确的是( )

A.测量中和热时,中和热的数值与参加反应的强酸、强碱的用量无关

B.0.5L1.0mol L﹣1NaOH溶液与稍过量的盐酸充分反应,测得中和热为kJ mol﹣1

C.用量热计分别测量NaOH与醋酸和硫酸反应的中和热,所得数值相同

D.利用如图装置,测定盐酸和NaOH的中和热,对测定结果无影响

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【专题】定量测定与误差分析.

【答案】A

【分析】A.结合中和热的概念和实质分析判断;

B.中和热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;

C.醋酸是弱酸,电离吸热;

D.金属是热的良导体,易传热,热量散失快。

【解答】解:A.中和热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,故A正确;

B.反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,但中和热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热,所以0.5L1.0mol L﹣1NaOH溶液与稍过量的盐酸充分反应,测得中和热为57.3kJ mol﹣1,故B错误;

C.醋酸是弱酸,电离吸热,所以用量热计分别测量NaOH与醋酸和硫酸反应的中和热,所得数值不相同,并且前者小,故C错误;

D.环形金属搅拌棒易传热,容易造成热量的散失,引起较大的实验误差,所以利用如图装置测定盐酸和NaOH的中和热时数值偏小,故D错误;

故选:A。

【点评】本题考查中和热的测定实验,明确中和热的测定步骤及注意事项为解答关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,考查了学生的分析能力及实验能力,题目难度不大。

二.解答题(共6小题)

20.(2023秋 常州月考)乙苯被吸附在催化剂表面发生脱氢可生成苯乙烯、苯甲醛等,生成苯乙烯的相关反应如下。

反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1

反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1

反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1

(1)反应4:C6H5CH2CH3(g)+1/2O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4= ﹣124.2 kJ mol﹣1。

(2)较低温度下,向乙苯脱氢的反应体系中加入少量O2,乙苯平衡转化率较高而苯乙烯的选择性较低,其原因可能是 加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物 。

(3)向乙苯脱氢反应体系中加入CO2,乙苯转化率与体系中CO2分压强的关系如题图1所示。随CO2的增加,乙苯转化率先增大后减小的可能原因为 前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大,当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降 。

(4)研究发现在V2O5/MgO催化剂表面进行CO2的乙苯脱氢反应中,V(+5价)是反应的活性中心,转化过程如题图2所示。

①转化Ⅰ发生反应的化学方程式为 。反应一段时间后,催化剂活性有所下降,原因可能有反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和 催化剂中V(+5价)的含量减少 。

②简述转化Ⅱ的作用 将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳 。

③CO2参与的乙苯脱氢机理如题图3所示(α、β表示乙苯分子中C或H原子的位置;A、B为催化剂的活性位点,其中A位点带部分正电荷,B1、B2位点带部分负电荷)。

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡的影响因素.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化;化学平衡专题.

【答案】(1)﹣124.2;

(2)加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物;

(3)前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大。当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降;

(4)①;催化剂中V(+5价)的含量减少;

②将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳。

【分析】(1)反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1,反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1,反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1,盖斯定律计算反应1+×反应3得到反应4:C6H5CH2CH3(g)+1/2O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4;

(2)加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,升高温度苯乙烯易被氧化为苯乙醛;

(3)前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大,当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少;

(4)①转化Ⅰ发生反应生成苯乙烯,结合图中转化关系写出化学方程式,反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和催化剂中V(+5价)的含量减少,导致催化剂活性减小;

②转化Ⅱ将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生。

【解答】解:(1)反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1,反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1,反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1,盖斯定律计算反应1+×反应3得到反应4:C6H5CH2CH3(g)+O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4=﹣124.2kJ/mol,

故答案为:﹣124.2;

(2)较低温度下,向乙苯脱氢的反应体系中加入少量O2,乙苯平衡转化率较高而苯乙烯的选择性较低,其原因可能是:加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物,

故答案为:加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物;

(3)向乙苯脱氢反应体系中加入CO2,乙苯转化率与体系中CO2分压强的关系如题图1所示。随CO2的增加,乙苯转化率先增大后减小的可能原因为:前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大,当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降,

故答案为:前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大。当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降;

(4)①转化Ⅰ发生反应的化学方程式为:,反应一段时间后,催化剂活性有所下降,原因可能有反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和催化剂中V(+5价)的含量减少,

故答案为:;催化剂中V(+5价)的含量减少;

②转化Ⅱ的作用是:将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳,

故答案为:将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳。

【点评】本题考查了盖斯定律的计算应用、影响化学平衡的因素分析判断、催化剂作用的理解应用,题目难度中等。

21.(2023春 海淀区校级期末)脱除烟气中的氮氧化物可以净化空气、改善环境。

(1)以源粉精溶液为吸收剂脱除烟气中的NO,相关热化学方程式如下:

i.4NO(g)+3O2(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq) ΔH1=﹣123kJ mol﹣1

ii.Ca(ClO)2(aq)═CaCl2(aq)+O2(g) ΔH2=﹣120kJ mol﹣1

iii.3Ca(ClO)2(aq)+4NO(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq)+3CaCl2(aq) ΔH3

则ΔH3= ﹣783 kJ mol﹣1。

(2)HClO可有效脱除NO,但HClO不稳定,实际应用中常用次氯酸盐。Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式是 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O 。

(3)①次氯酸盐脱除NO的过程如下:

a.NO+HClO═NO2+HCl

b.NO+NO2+H2O 2HNO2

c.HClO+HNO2═HNO3+HCl

下列分析正确的是 AC 。

A.烟气中含有的少量O2能提高NO的脱除率

B.NO2单独存在时不能被脱除

C.脱除过程中,次氯酸盐溶液的pH下降

②脱除过程中有Cl2产生,写出生成Cl2的离子反应方程式 ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O 。

(4)研究不同温度下漂白粉溶液对NO脱除率的影响,结果如图,图中60~80℃时,NO脱除率下降的可能原因是(答出两点) HClO受热分解,溶液中c(HClO)减小 ; 气体溶解度降低 。

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;氮的氧化物的性质及其对环境的影响;化学方程式的书写.版权所有

【专题】离子反应专题;化学反应中的能量变化.

【答案】(1)﹣783;

(2)2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;

(3)①AC;

②ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O;

(4)HClO受热分解,溶液中c(HClO)减小;气体溶解度降低。

【分析】(1)根据盖斯定律反应i+3×ii得到反应iii的焓变ΔH3;

(2)漂白精的主要成分为Ca (ClO) 2、CaCl2、Cl2和Ca(OH)2生成反应Ca(ClO)2、CaCl2和H2O;

(3)①A.由反应a、b、c可知,NO的脱除不能一步完成,需要转化为NO2或与NO2一起生成HNO2脱除;

B.NO2能与H2O反应生成NO,一定比例的NO2与NO被HClO脱除,所以NO2单独存在时能被脱除;

C.脱除过程中生成HNO3和HCl,溶液的pH降低;

②根据离子方程式书写的方法进行书写;

(4)HClO对热不稳定,温度升高时HClO发生分解,使NO脱除率下降;气体的溶解度随温度升高而降低,使NO脱除率下降等等。

【解答】解:(1)由盖斯定律反应i+3×ii得到反应iii的焓变ΔH3=(﹣423kJ mol﹣1)+3×(﹣120kJ mol﹣1)=﹣783kJ mol﹣1,

故答案为:﹣783;

(2)Cl2和Ca(OH)2反应生成Ca(ClO)2、CaCl2和H 2O,反应的化学方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,

故答案为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;

(3)①A.由反应a、b、c可知,NO的脱除不能一步完成,需要转化为NO2或与NO2一起生成HNO2脱除,所以通入少量O2能将NO转化为NO2,提高NO的脱除率,故A正确;

B.NO2能与H2O反应生成NO,一定比例的NO2与NO被HClO脱除,所以NO2单独存在时能被脱除,故B错误;

C.脱除过程中生成HNO3和HCl,所以溶液的pH降低,故C正确,

故答案为:AC。

②脱硫过程中生成HCl,HCl与ClO﹣发生氧化还原反应生成Cl2,离子方程式为:ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O,

故答案为:ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O;

(4)HClO对热不稳定,温度升高时HClO发生分解,使NO脱硫率下降;气体的人家的随温度升高而降低,使NO脱硫率下降,

故答案为:HClO受热分解,溶液中c(HClO)减小;气体溶解度降低。

【点评】本题考查了盖斯定律应用、氧化还原反应规律及其应用、图象的分析与应用、离子方程式的书写、化合物的化学性质等,为高频考点,综合考查了学生的分析能力以及对基础知识的综合应用能力,题目难度中等,注意基本原理的理解与运用。

22.(2023 扬州开学)研发二氧化碳利用技术、降低空气中二氧化碳含量成为研究热点。

(1)减少碳排放的方法有很多,CO2转化成有机化合物可有效实现碳循环,如下反应:

a.6CO2+6H2OC6H12O6+6O2

b.CO2+3H2CH3OH+H2O

c.2CO2+6H2CH2=CH2+4H2O

上述反应中原子利用率最高的是 b (填编号)。

(2)CO2在固体催化表面加氢合成甲烷过程中发生以下两个反应:

主反应:CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)ΔH1=﹣156.9kJ mol﹣1

副反应:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41.1kJ mol﹣1

已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH3=﹣395.6kJ mol﹣1,

则CH4燃烧的热化学方程式CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH= ﹣634.3kJ mol﹣1 。

(3)利用电化学方法通过微生物电催化将CO2有效地转化为H2C2O4,装置如图1所示。阴极区电极反应式为 ;当体系的温度升高到一定程度,电极反应的速率反而迅速下降,其主要原因是 温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活 。

(4)研究脱除烟气中的NO是环境保护、促进社会可持续发展的重要课题。有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO的反应机理如图2所示,该过程可描述为 在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出 。

(5)近年来,低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2后,再用Na2CO3溶液吸收,达到消除NO的目的。实验室将模拟气(N2、O2、NO)以一定流速通入低温等离子体装置,实验装置如图3所示。

①等离子体技术在低温条件下可提高NO的转化率,原因是 NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行 。

②其他条件相同,等离子体的电功率与NO的转化率关系如图4所示,当电功率大于30W时,NO转化率下降的原因可能是 功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2,功率增大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多 。

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡的影响因素.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】(1)b;

(2)﹣634.3kJ mol﹣1;

(3);温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活;

(4)在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出;

(5)①NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行;

②功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;功率增大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多。

【分析】(1)由反应可知,abc原子利用率分别为、、;

(2)已知:①,②,根据盖斯定律可知,①×2﹣②得;

(3)由图可知,阴极区二氧化碳得到电子发生还原反应生成草酸,反应为;温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活;

(4)由图可知,在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O;

(5)①NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行,从而使得NO的转化率提高;

②低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2;功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;而功率过大,N2和O2在放电时会生成NO。

【解答】解:(1)由反应可知,abc原子利用率分别为、、,则上述反应中原子利用率最高的是b,

故答案为:b;

(2)已知:①,②,根据盖斯定律可知,①×2﹣②得:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣634.3kJ mol﹣1,

故答案为:﹣634.3kJ mol﹣1;

(3)由图可知,阴极区二氧化碳得到电子发生还原反应生成草酸,反应为;温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活,使得电极反应的速率反而迅速下降,

故答案为:;温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活;

(4)由图可知,在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出,使得有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO生成氮气和水,

故答案为:在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出;

(5)①NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行,从而使得NO的转化率提高,而等离子体技术在低温条件下可以使得反应进行,故可提高NO的转化率,

故答案为:NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行;

②低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2;功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;而功率过大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多,使得当电功率大于30W时,NO转化率下降,

故答案为:功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;功率增大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多。

【点评】本题考查反应中的能量变化,侧重考查学生焓变和盖斯定律的掌握情况,试题难度中等。

23.(2023秋 重庆月考)某实验小组用0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液进行中和热的测定。

(一)配制0.50mol L﹣1NaOH溶液。

(1)若实验中大约要使用245mLNaOH溶液,至少需要称量NaOH固体 5.0 g。

(2)从图中选择称量NaOH固体所需要的仪器 abe (填字母)。

序号 a b c d e f

仪器

(二)测定稀硫酸和稀氢氧化钠反应的中和热的实验装置如图所示。

(3)写出该反应的热化学方程式(中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1): H2SO4(aq)+2NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=﹣114.6kJ mol﹣1 。

(4)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如下表。

①请填写表中的空白:

实验次数 起始温度T1/℃ 终止温度T2/℃ 温度差平均值 (T2﹣T1)/℃

H2SO4 NaOH 平均值

1 26.2 26.0 26.1 30.1 4.0

2 27.0 27.4 27.2 33.3

3 25.9 25.9 25.9 29.8

4 26.4 26.2 26.3 30.4

②近似认为0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液的密度都是1g cm﹣3,中和后生成溶液的比热容C=4.18J g﹣1 ℃﹣1。则测得中和热ΔH= ﹣53.5kJ mol﹣1 kJ mol﹣1(取小数点后一位)。

③上述实验数值结果与57.3kJ mol﹣1有偏差,产生偏差的原因可能是 ABC (填字母)。

A.实验装置保温、隔热效果差

B.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中

C.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】(1)5.0g;

(2)abe;

(3)H2SO4(aq)+2NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=﹣114.6 kJ mol﹣1;

(4)①4.0;

②﹣53.5kJ/mol;

③ABC。

【分析】(1)依据使用溶液的体积,选择合适的容量瓶,依据m=cVM计算溶质的质量;

(2)氢氧化钠为腐蚀品要小烧杯中称量,结合托盘天平的使用方法选择称量固体氢氧化钠所用的仪器;

(3)硫酸与氢氧化钠反应生成硫酸钠和水,结合中和热为57.3kJ mol﹣1,书写热化学方程式;

(4)①先判断温度差的有效性,然后求出温度差平均值;

②先根据Q=m c △T计算反应放出的热量,然后根据ΔH=﹣kJ/mol计算出反应热;

③A.实验装置保温、隔热效果差,导致部分热量损失;

B.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中,导致部分热量散失;

C.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度,导致盐酸的起始温度偏高;

【解答】解:(1)要使用245mL NaOH溶液,应选择250mL容量瓶,实际配制250mL0.50mol/L NaOH溶液溶液,需要氢氧化钠的质量m=0.25L×0.5mol/L×40g/mol=5.0g;

故答案为:5.0g;

(2)氢氧化钠要在称量瓶或者小烧杯中称量,称量固体氢氧化钠所用的仪器有天平、小烧杯和药匙,

故答案为:abe;

(3)中和热为57.3kJ mol﹣1,即生成1mol水放出57.3kJ热量,则1mol硫酸与2mol氢氧化钠反应生成硫酸钠和2mol水,放出热量为114.6kJ,所以其热化学方程式:H2SO4(aq)+2NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=﹣114.6 kJ mol﹣1,

故答案为:H2SO4(aq)+2NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=﹣114.6 kJ mol﹣1;

(4)①4次温度差分别为:4.0℃,6.1℃,3.9℃,4.1℃,第2组舍去,温度差平均值==4.0℃,

故答案为:4.0;

②50mL0.50mol/L氢氧化钠与30mL0.50mol/L硫酸溶液进行中和反应生成水的物质的量为0.05L×0.50mol/L=0.025mol,溶液的质量为:80ml×1g/ml=80g,温度变化的值为△T=4℃,则生成0.025mol水放出的热量为Q=m c △T=80g×4.18J/(g ℃)×4.0℃=1337.6J,即1.3376kJ,所以实验测得的中和热ΔH=﹣=﹣53.5kJ/mol,

故答案为:﹣53.5kJ/mol;

③A.实验装置保温、隔热效果差,导致部分热量损失,测定中和热偏小,故A选;

B.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中,导致部分热量散失,导致中和热偏小,故B选;

C.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度,导致盐酸的起始温度偏高,导致中和热偏小,故C选;

故选:ABC。

【点评】本题主要考查热化学方程式以及反应热的计算,题目难度大,注意理解中和热的概念、把握热化学方程式的书写方法以及测定反应热的误差等问题.

24.(2023秋 重庆月考)Ⅰ.将50mL0.50mol/L盐酸和50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和反应反应热。回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是 玻璃搅拌棒 。

(2)中和热测定实验中,下列说法不正确的是 AB 。

A.改用60mL0.50mol/L盐酸跟50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,求出的中和热数值和原来不同

B.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应分三次倒入小烧杯中

C.所加NaOH溶液过量,目的是保证盐酸完全被中和

D.装置中隔热层的作用是保温隔热、减少热量损失

(3)他们记录的实验数据如下:

实验用品 溶液温度 中和热

t1 t2 ΔH

① 50mL0.55mol L﹣1NaOH溶液 50mL0.5mol L﹣1HCl溶液 20℃ 23.3℃

② 50mL0.55mol L﹣1NaOH溶液 50mL0.5mol L﹣1HCl溶液 20℃ 23.5℃

(已知:Q=cm(t2﹣t1),反应后溶液的比热容c为4.2kJ/(℃ kg),各物质的密度均为1g cm﹣3)

①根据实验结果计算出NaOH溶液与HCl溶液反应的中和热ΔH= ﹣57.12 kJ mol﹣1。

②若实验过程中,内筒未加杯盖,求得的中和反应反应热数值 偏小 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

③若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果 偏小 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

Ⅱ.某课外活动小组用如图所示的实验装置探究氯气与氨气之间的反应。其中A、F为氨气和氯气的发生装置,C为纯净、干燥的氯气与氨气反应的装置。

请回答下列问题:

(4)装置A中的烧瓶内固体不可选用 D (填字母)。

A.碱石灰

B.烧碱

C.生石灰

D.五氧化二磷

(5)虚线框内应添加必要的除杂装置,请从如图的备选装置中选择,并将编号填入下列空格:

备选装置

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

B、D、E从左至右依次选择的装置顺序为 Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ 。

(6)氯气和氨气在常温下混合就能发生反应,现象为产生白烟,则C中反应的化学方程式为 8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl 。

(7)某研究小组设计了一套制备及检验SO2部分性质的装置:

实验过程中观察到装置B中的现象是 高锰酸钾溶液褪色 ,反应的离子方程式为 ,C装置证明SO2具有 氧化 性。

(8)E中的化学反应方程式为 SO2+2H2O+Br2=2HBr+H2SO4 。

(9)D装置的作用是 验证SO2的漂白性具有不稳定性 。

【考点】中和热的测定实验;氯气的化学性质;氯气的实验室制法;反应热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化;氧族元素;定量测定与误差分析.

【答案】(1)玻璃搅拌棒;

(2)AB;

(3)①﹣57.12;

②偏小;

③偏小;

(4)D;

(5)Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ;

(6)8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl;

(7)高锰酸钾溶液褪色;;氧化;

(8)SO2+2H2O+Br2=2HBr+H2SO4;

(9)验证SO2的漂白性具有不稳定性。

【分析】(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;

(2)A.中和热指的是稀的强酸和强碱溶液反应生成1mol水的过程中所放出的热量,中和热与反应过程中酸、碱的量无关;

B.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应一次倒入小烧杯中;

C.实验中为了使酸(或碱) 完全反应,常常使一方稍过量;

D.中和热测定实验成败的关键是保温工作、减少热量损失;

(3)①根据Q=m c △T计算反应放出的热量,最后根据ΔH=﹣计算出中和热;

②实验过程中,内筒未加杯盖,热量损失大;

③醋酸是弱酸,电离过程吸热。

(4)利用物质溶解时放出的热量促进氨水的挥发来制取氨气,且该物质和氨气不反应;

(5)根据杂质的性质选择除杂装置;

(6)氯气和氨气在常温下混合就能发生反应生成氯化铵和氮气,由此写出反应方程式;

(7)装置B中,酸性KMnO4溶液有强氧化性,能氧化SO2,C装置出现淡黄色沉淀,证明二氧化硫的氧化性;

(8)生成的SO2通入装置E中与溴水发生氧化还原反应,生成HBr和H2SO4;

(9)SO2有漂白性能使品红褪色,利用加热观察褪色后溶液能否恢复红色判断是否存在可逆性。

【解答】解:(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是玻璃搅拌棒,

故答案为:玻璃搅拌棒;

(2)A.由中和反应和中和热概念可知,改用60mL0.50mol/L盐酸跟50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,反应放热增加,生成1molH2O时放热相同,即中和热数值相同,故A错误;

B.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应分三次倒入小烧杯中,热量损耗大,测得数值偏小,应该一次性倒入,故B错误;

C.测定中和热的实验中,NaOH稍过量的目的是保证盐酸完全被NaOH中和,从而减小实验误差,故C正确;

D.在中和热的测定过程中实验成败的关键是做好保温工作,实验中,大小烧杯之间隔热层的作用是保温隔热、减少热量损失,故D正确;

故答案为:AB;

(3)①2次温度差平均值,50mL0.50mol L﹣1盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行中和反应生成水的物质的量为0.05L×0.50mol/L=0.025mol,溶液的质量为100ml×1g/ml=100g,温度变化的值为△T=3.4℃,则生成0.025mol水放出的热量为Q=m c △T=100g×4.2J/(g ℃)×3.4℃=1428J=1.428kJ,所以实验测得的中和热ΔH=﹣=﹣1,

故答案为:﹣57.12;

②若实验过程中,内筒未加杯盖,热量散失、损耗大,则求得的中和反应反应热数值偏小,

故答案为:偏小;

③醋酸是弱电解质,电离过程吸热,若用醋酸代替HCl做实验,则测定结果偏小,

故答案为:偏小;

(4)利用物质溶解时放出的热量促进氨水的挥发来制取氨气,且该物质和氨气不反应,氨气是碱性气体 所以溶解的物质必须是碱性物质,碱石灰是碱性物质,且溶解于水时放出热量,五氧化二磷虽然溶于水时放热,但是酸性物质,与氨气反应;

故答案为:D;

(5)用水除去氯化氢气体;氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,食盐水中含有氯离子,能抑制氯气的溶解,故E选I;水蒸气常用浓硫酸除去,故D选Ⅲ,

故答案为:Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ;

(6)氯气和氨气在常温下混合就能发生反应生成氯化铵和氮气,方程式为:8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl,

故答案为:8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl;

(7)装置B中,SO2与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应,KMnO4被还原为Mn2+,使得酸性KMnO4溶液褪色,反应的离子方程式为:,C装置出现淡黄色沉淀,二氧化硫中硫元素化合价降低,证明二氧化硫的氧化性,

故答案为:高锰酸钾溶液褪色;;氧化;

(8)生成的SO2通入装置E中与溴水发生氧化还原反应,反应的方程式为SO2+2H2O+Br2=2HBr+H2SO4,

故答案为:SO2+2H2O+Br2=2HBr+H2SO4;

(9)装置D的目的是探究与品红作用是可逆的,实验操作及现象为:品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的活塞,再点燃装置D中的酒精灯加热,溶液恢复原色,验证SO2的漂白性具有不稳定性,

故答案为:验证SO2的漂白性具有不稳定性。

【点评】该题主要考查中和热的测定、氯气与氨气之间的反应、二氧化硫的制备及性质探究,涉及氯气的氧化性、氨气的碱性还原性、SO2的弱氧化性漂白性和酸性氧化物的性质,明确反应原理是解题关键,注重学生综合知识的运用能力,试题难度中等。

25.(2023秋 郫都区校级月考)Ⅰ.用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应反应热的测定。已知:实验中盐酸和氢氧化钠溶液的密度均为1g cm﹣3,中和反应后溶液的比热容c=4.18J g﹣1 ℃﹣1。

回答下列问题:

(1)b仪器名称 玻璃搅拌器 ;不能用铜丝搅拌器代替b的理由是 铜质金属导热能力强,造成较大误差 。

(2)如果测量NaOH溶液温度后不把温度计上的碱用水冲洗干净,就直接测量盐酸的温度,则测得的ΔH 偏大 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)若简易量热计不盖杯盖,则所测得中和反应反应热的绝对值 偏小 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(4)若四次平行操作测得终止温度与起始温度的温差(T2﹣T1)分别为①3.2℃、②4.3℃、③3.3℃、④3.4℃,则最终代入计算式的温差数据为 3.3 ℃。已知反应过程中放出的热量Q可用公式Q=cmΔt计算,试计算该反应放出的热量 1379.4 J(结果保留一位小数)。

Ⅱ.化学反应伴随能量变化,获取反应能量变化有多条途径。回答下列问题:

(5)已知:

化学键 C﹣H C﹣C C=C H﹣H

键能/(kJ mol﹣1) 412 348 612 436

则+H2(g) ΔH= +124kJ mol﹣1 。

(6)神舟系列火箭用偏二甲肼C2H8N2作燃料,N2O4作氧化剂,反应后产物无污染。

已知:

反应1:N2(g)+2O2(g)=N2O4(g)△H=xkJ mol﹣1

反应2:C2H8N2(1)+4O2(g)=N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H2=ykJ mol﹣1

写出C2H8N2(1)和N2O4(g)反应生成N2(g)、CO2(g)、H2O(g)的热化学方程式: C2H8N2(I)+2N2O4(g)=3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H=(y﹣2x)kJ/mol 。

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【答案】(1)玻璃搅拌器;铜质金属导热能力强,造成较大误差;

(2)偏大;

(3)偏小;

(4)3.3;1379.4;

(5)+124 kJ mol﹣1;

(6)C2H8N2(I)+2N2O4(g)=3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H=(y﹣2x)kJ/mol。

【分析】(1)根据仪器的特征和作用分析;金属棒是热的良导体,易传热,并且金属铁还能与盐酸反应;

(2)如果测量NaOH溶液温度后不把温度计上的碱用水冲洗干净,就直接测量盐酸的温度,则会造成盐酸与氢氧化钠混合时参加反应的盐酸的物质的量减小;

(3)量热器如果不盖杯盖,导致热量损失大;;

(4)先分析实验数据的有效性,并求出平均值,再根据公式Q=cm△T来求出生成0.025mol的水放出热量,然后根据中和热的概念求出中和热;

(5)反应热=反应物总键能﹣生成物总键能;

(6)根据盖斯定律进行计算书写。

【解答】解:(1)量热器中的仪器b起搅拌作用,则名称为玻璃搅拌器,铜丝导热性好,易传热,散热快,会使测出的温度偏低,所得中和热的测定值比理论值偏低,

故答案为:玻璃搅拌器;铜质金属导热能力强,造成较大误差;

(2)如果测量NaOH溶液温度后不把温度计上的碱用水冲洗干净,就直接测量盐酸的温度,则会造成盐酸与氢氧化钠混合时参加反应的盐酸的物质的量减小,放出热量减少,测得的ΔH偏大,

故答案为:偏大;

(3)量热器如果不盖杯盖,会有一部分热量散失,测得的中和热数值将会减小,即所测得中和反应的反应热的绝对值也偏小,

故答案为:偏小;

(4)4次实验数据中,第②次误差大,应舍去,温度差的平均值为,50mL0.50mol L﹣1盐酸与50mL0.55mol L﹣1NaOH混合,氢氧化钠过量,反应生成水0.025mol,混合溶液的总质量m=100mL×1g/mL=100g,则生成0.025mol水放出热量Q=4.18J/(g °C)×100g×3.3°C=1379.4J,

故答案为:3.3;1379.4;

(5)反应热=反应物总键能﹣生成物总键能,由有机物的结构可知,题述反应的反应热应是—CH2CH3中总键能与—CH═CH2、H2总键能之差,故ΔH=(5×412+348﹣3×412﹣612﹣436)kJ/mol=124kJ/mol,

故答案为:+124 kJ mol﹣1;

(6)根据盖斯定律,②﹣①×2即可得到:C2H8N2(I)+2N2O4(g)=3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H=(y﹣2x)kJ/mol,

故答案为:C2H8N2(I)+2N2O4(g)=3N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H=(y﹣2x)kJ/mol。

【点评】本题考查了中和热的测定及误差分析,明确中和热的测定步骤为解答关键,注意掌握中和热计算方法,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力,题目难度不大。

考点卡片

1.化学方程式的书写

【知识点的认识】

1、化学方程式的书写原则:

1)必须以客观事实为依据,不能凭空臆造事实上不存在的物质和化学反应.

2)遵守质量守恒定律,使等号两边原子的种类和数目必须相等.

2、化学方程式的书写步骤:

书写化学方程式要按一定步骤进行,避免出现一些不必要的错误,如漏掉反应条件和“↑”“↓”等.书写化学方程式的一般步骤可概括为:“一写,二配,三注”(以高锰酸钾受热分解为例)

化学方程式的书写步骤:

1)写:根据事实写出反应物和生成物的化学式(左反、右生),并在反应物和生成物之间画一条短线.

2)配:配平化学方程式的目的是使等号两边的原子种类与数目相等,遵守质量守恒定律,配平后要加以检查.

3)注:注明化学反应发生的条件(点燃、加热等),标出生成物状态(气体,沉淀等),把短线改成等号.

3、书写化学方程式的注意事项:

1)化学反应的常见条件有“点燃”、“加热”(常用“△”表示)“高温”,“催化剂”等,写在等号上方;

2)如果反应物没有气体而生成物中有气体,在气体物质的化学式右边要注“↑”;

3)溶液中的反应如果生成物是固体,在固体物质化学式右边注“↓”.

4、书写化学方程式的口诀:

左写反应物,右写生成物;

写准化学式,系数(化学计量数)要配平;

中间连等号,条件要注明;

生成气体和沉淀,要用“↑”“↓”来标明.

5、化学方程式的配平:

配平化学方程式就是在化学式前面配上适当的化学计量数使式子左、右两边的每一种元素的原子数目相等.

常用的配平方法有最小公倍数法、观察法、奇数配偶法、归一法及得失电子守恒法.

1)最小公倍数法:

这种方法适合于常见的难度不大的化学方程式.例如在KClO3→KCl+O2↑这个反应式中右边氧原子个数为2,左边是3,则最小公倍数为6,因此KClO3前系数应配2,O2前配3,式子变为:2KClO3→2KCl+3O2↑,由于左边钾原子和氯原子数变为2个,则KCl前应配系数2,短线改为等号,标明条件即可:

2KClO32KCl+3O2↑(反应条件为二氧化锰催化和加热.“MnO2”写在等号上方;“△”写在等号下方)

2)奇偶配平法:

这种方法适用于化学方程式两边某一元素多次出现,并且两边的该元素原子总数有一奇一偶,例如:C2H2+O2→CO2+H2O,此方程式配平先从出现次数最多的氧原子配起.O2内有2个氧原子,无论化学式前系数为几,氧原子总数应为偶数.故右边H O的系数应配2(若推出其它的分子系数出现分数则可配4),由此推知C2H2前2,式子变为:2C2H2+O2→CO2+2H2O,由此可知CO2前系数应为4,最后配单质O2为5,把短线改为等号,写明条件即可:

2C2H2+5O2=4CO2+2H2O

3)观察法:

有时方程式中会出现一种化学式比较复杂的物质,我们可通过这个复杂的分子去推其他化学式的系数,例如:Fe+H2O──Fe3O4+H2,Fe3O4化学式较复杂,显然,Fe3O4中Fe来源于单质Fe,O来自于H2O,则Fe前配3,H2O前配4,则式子为:3Fe+4H2O=Fe3O4+H2由此推出H2系数为4,写明条件,短线改为等号即可:

3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2↑

4)归一法(或待定系数法):

找到化学方程式中关键的化学式,定其化学式前计量数为1,然后根据关键化学式去配平其他化学式前的化学计量数.若出现计量数为分数,再将各计量数同乘以同一整数,化分数为整数,这种先定关键化学式计量数为1的配平方法,称为归一法.

5)得失电子守恒法:

电子得失法的原理是:氧化还原反应中,还原剂失去电子的总数必须等于氧化剂获得电子的总数.根据这一规则,可以配平氧化还原反应方程式.

下面是配平的具体方法:

1°从反应式里找出氧化剂和还原剂,并标明被氧化元素或还原元素的原子在反应前后化合价发生变化的情况,以便确定它们的电子得失数.

2°使得失电子数相等,由此确定氧化剂和还原剂等有关物质化学式的系数.

3°由已得的系数,判定其它物质的系数,由此得配平的反应式.

【命题方向】本考点主要考察化学方程式的书写,需要重点掌握.

题型一:化学方程式的书写

典例1:(2013 丰台区二模)下列解释物质制备或用途的反应方程式不正确的是( )

A.用氯气制取漂白粉2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O

B.用铁粉与高温水蒸气反应制取磁性氧化铁2Fe+3H2OFe2O3+3H2

C.采用铝热法焊接钢轨2Al+Fe2O32Fe+Al2O3

D.用氢氟酸雕刻玻璃SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O

分析:A、氯气和消石灰反应生成氯化钙、次氯酸钙和水配平判断;

B、铁和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气;

C、铝热反应是铝和金属氧化物高温加热生成金属和氧化铝;

D、氢氟酸能和玻璃中的二氧化硅反应生成四氟化硅和水.

解答:A、用氯气制取漂白粉2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,符合工艺制备和反应,故A正确;

B、用铁粉与高温水蒸气反应制取磁性氧化铁3Fe+4H2OFe3O4+4H2,故B错误;

C、采用铝热法焊接钢轨利用铝热反应完成,反应为:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故C正确;

D、氢氟酸能和玻璃中的二氧化硅反应生成四氟化硅和水,用氢氟酸雕刻玻璃SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,故D正确;

故选B.

点评:本题考查了化学方程式书写方法和原理分析,掌握物质性质,分析判断 反应产物是解题关键,题目较简单.

题型二:电子守恒法配平化学方程式

典例2:在5.6g Fe粉中加入过量的稀硫酸溶液,待反应完全后,再加入1mol L﹣1KNO3溶液25mL,恰好反应完全.该反应的方程式为:FeSO4+KNO3+H2SO4→K2SO4+Fe2(SO4)3+NxOy+H2O(未配平),则对该反应的下列说法正确的是( )

A.化学方程式中按物质顺序的计量数是:8、2、5、1、4、1、5 B.反应中氧化产物是N2O

C.反应过程中转移的电子数为8mol电子 D.氧化产物和还原产物的物质的量之比为4:1

分析:n(Fe)==0.1mol,加入过量的稀硫酸溶液,n(FeSO4)=0.1mol,n(KNO3)=0.025mol,设还原产物中N元素的化合价为n,由电子守恒可知,0.1mol×(3﹣2)=0.025mol×(5﹣n),解得n=1,则NxOy为N2O,则x=2,y=1,由电子、原子守恒可知反应为8FeSO4+2KNO3+5H2SO4=K2SO4+4Fe2(SO4)3+N2O↑+5H2O,以此来解答.

解答:n(Fe)==0.1mol,加入过量的稀硫酸溶液,n(FeSO4)=0.1mol,n(KNO3)=0.025mol,设还原产物中N元素的化合价为n,由电子守恒可知,0.1mol×(3﹣2)=0.025mol×(5﹣n),解得n=1,则NxOy为N2O,则x=2,y=1,由电子、原子守恒可知反应为8FeSO4+2KNO3+5H2SO4=K2SO4+4Fe2(SO4)3+N2O↑+5H2O,

A.由上述分析可知,化学方程式中按物质顺序的计量数是:8、2、5、1、4、1、5,故A正确;

B.N元素的化合价降低,被还原,则还原产物是N2O,故B错误;

C.由Fe元素的化合价变化可知,反应过程中转移的电子数为0.1mol×(3﹣2)=0.1mol电子,故C错误;

D.由反应可知,氧化产物[Fe2(SO4)3]和还原产物(N2O)的物质的量之比为4:1,故D正确;

故选AD.

点评:本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意从化合价角度及电子守恒角度分析,难度不大.

【解题思路

一.选择题(共19小题)

1.(2023秋 铜梁区月考)已知下列热化学方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g)ΔH1=﹣24.8kJ/mol

②Fe2O3(s)+CO(g)=Fe3O4(s)+CO2(g)ΔH2=﹣15.73kJ/mol

③Fe3O4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO2(g)ΔH3=640.4kJ/mol

则14gCO气体还原足量FeO固体和CO2气体时对应的ΔH约为( )

A.﹣218kJ/mol B.﹣109kJ/mol C.218kJ/mol D.1.09kJ/mol

2.(2023秋 重庆月考)已知下列热化学反应方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g);ΔH=﹣26.7kJ/mol

②2Fe3O4(s)+CO2(g)═3Fe2O3(s)+CO(g);ΔH=+50.75kJ/mol

③FeO(s)+CO2(g)═2Fe3O4(s)+CO(g);ΔH=+18.2kJ/mol

则反应Fe(s)+CO2(g)=FeO(s)+CO(g)的焓变为( )

A.+7.28kJ/mol B.﹣7.28kJ/mol

C.+43.65kJ/mol D.﹣43.68kJ/mol

3.(2023秋 南海区校级月考)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g) ΔH=﹣Q1kJ mol﹣1;

②C(s)+O2(g)═CO2(g) ΔH=﹣Q2kJ mol﹣1;

③S(s)+O2(g)═SO2(g) ΔH=﹣Q3kJ mol﹣1。

CO与镍反应会造成镍催化剂中毒,为防止镍催化剂中毒,工业上常用SO2将CO氧化,SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(s),则该反应的ΔH为( )

A.(2Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

B.(Q1﹣Q3)kJ mol﹣1

C.(Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

D.(2Q1﹣Q2+2Q3)kJ mol﹣1

4.(2023秋 思明区校级月考)黑火药是中国古代的四大发明之一,其爆炸的热化学方程式为:

S(s)+2KNO3(s)+3C(s)=K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH=xkJ mol﹣1

已知:①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=akJ mol﹣1

②K2S(s)=S(s)+2K(s)ΔH=bkJ mol﹣1

③2K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)ΔH=ckJ mol﹣1

下列说法不正确的是( )

A.x<0 a<0

B.b>0 c<0

C.x=3a﹣b﹣c

D.1molC(s)在空气中不完全燃烧生成CO的焓变小于akJ mol﹣1

5.(2023秋 贺兰县校级月考)已知25℃、101kPa下,1mol水蒸发为水蒸气需要吸热44.01kJ

2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.66kJ mol﹣1

C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.29kJ mol﹣1

则反应2C(s)+O2(g)=2CO(g)的反应热为( )

A.ΔH=﹣396.36kJ mol﹣1 B.ΔH=﹣110.53kJ mol﹣1

C.ΔH=﹣154.54kJ mol﹣1 D.ΔH=﹣221.06kJ mol﹣1

6.(2023秋 贺兰县校级月考)在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应

①H2S(g)+O2(g)═SO2(g)+H2O(g)ΔH1;②2H2S(g)+SO2(g)═S2(g)+2H2O(g)ΔH2;

③H2S(g)+O2(g)═S(g)+H2O(g)ΔH3; 2S(g)═S2(g)ΔH4 则ΔH4的正确表达式为( )

A.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣3ΔH3) B.ΔH4=(3ΔH3﹣ΔH1﹣ΔH2)

C.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣2ΔH3) D.ΔH4=(ΔH1﹣ΔH2﹣3ΔH3)

7.(2023 武陵区校级开学)已知强酸与强碱在稀溶液里反应的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l) ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。对下列反应:

CH3COOH(aq)+NaOH(aq)═CH3COONa(aq)+H2O(l) ΔH1

H2SO4(浓)+NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+H2O(l) ΔH2

HNO3(aq)+NaOH(aq)═NaNO3(aq)+H2O(l) ΔH3

则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系正确的是( )

A.ΔH2>ΔH3>ΔH1 B.ΔH1>ΔH3>ΔH2

C.ΔH1=ΔH2=ΔH3 D.ΔH1>ΔH2=ΔH3

8.(2022秋 白银期末)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221.0kJ mol﹣1;

②2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣483.6kJ mol﹣1.

则制备水煤气的反应C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)的△H为( )

A.262.6 kJ mol﹣1 B.﹣131.3 kJ mol﹣1

C.﹣352.3 kJ mol﹣1 D.131.3 kJ mol﹣1

9.(2023春 海淀区校级期末)25℃、101kPa下:

①2Na(s)+O2(g)=Na2O(s)△H=﹣414kJ/mol

②2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ/mol

下列说法正确的是( )

A.①和②产物的阴阳离子个数比不相等

B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同

C.25℃、101kPa下:Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=﹣317kJ/mol

D.常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快

10.(2022秋 孝感期末)已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;

②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;

③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol;

则反应2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g) 的ΔH等于( )

A.+753kJ/mol B.﹣753kJ/mol

C.+3351kJ/mol D.﹣3351kJ/mol

11.(2023春 崇明区校级期末)向1L0.5mol/L的NaOH溶液中分别加入下列物质:①稀醋酸、②浓硫酸、③稀硝酸,恰好完全反应时的焓变分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系是( )

A.ΔH1>ΔH2>ΔH3 B.ΔH1<ΔH3<ΔH2

C.ΔH1=ΔH3>ΔH2 D.ΔH1>ΔH3>ΔH2

12.(2022秋 和平区期末)氧化亚铜常用于制船底防污漆,用CuO与Cu高温烧结可制取Cu2O.已知反应:

2Cu(s)+O2(g)═2CuO(s)ΔH=﹣314kJ mol﹣1

2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)ΔH=﹣292kJ mol﹣1

则CuO(s)+Cu(s)═Cu2O(s)的ΔH等于( )

A.﹣11kJ mol﹣1 B.+11kJ mol﹣1

C.+22kJ mol﹣1 D.﹣22kJ mol﹣1

13.(2022秋 湖北期末)已知反应:①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g) ΔH1

②N2(g)+2O2(g)═2NO2(g) ΔH2

③N2(g)+3H2(g)═2NH3(g) ΔH3

则反应4NH3(g)+7O2(g)═4NO2(g)+6H2O(g)的ΔH为( )

A.2ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 B.ΔH1+ΔH2﹣ΔH3

C.3ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 D.3ΔH1+2ΔH2+2ΔH3

14.(2023春 沙坪坝区校级期中)用CH4催化还原NO2可以消除氮氧化物的污染。例如:

①CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣574kJ/mol

②CH4(g)+4NO(g)═2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣1160kJ/mol

下列说法错误的是( )

A.反应①②中,相同物质的量的甲烷发生反应,转移的电子数相同

B.若用标准状况下4.48LCH4还原NO2生成N2和H2O(g),放出的热量为173.4kJ

C.由反应①可知:CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)ΔH>﹣574kJ/mol

D.已知CH4的燃烧热为akJ/mol,由n(CH4):n(H2)=3:1组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时放出的热量为bkJ,则H2的燃烧热为(2b﹣3a)kJ/mol

15.(2023春 福州期中)下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是( )

A.C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2

B.S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3,S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4

C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH5,H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH6

D.CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH7,CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH8

16.(2023春 嘉定区校级期中)强酸和强碱稀溶潐的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l)ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1

已知:①HCl(aq)+NH3 H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH1=akJ mol﹣1

②HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH2=bkJ mol﹣1

③HNO3(aq)+KOH(aq)=KNO3(aq)+H2O(l)ΔH3=ckJ mol﹣1

则a、b、c三者的大小关系为( )

A.a>b>c B.b>c>a C.a>b=c D.a=b<c

17.(2023秋 南海区校级月考)关于中和反应反应热的测定实验,下列说法正确的是( )

A.为了使反应进行得更完全,可以使碱适当过量

B.为了使反应充分,可以向酸中分次加入碱

C.中和反应反应热测定的实验结果与所用酸、碱的用量和种类均无关

D.用铜棒搅拌会影响中和反应反应热的测定,可改用铁棒搅拌

18.(2022秋 嘉兴期末)下列说法不正确的是( )

A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计代替指示剂判断滴定终点

B.可用K3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+,其现象是产生蓝色沉淀

C.向K2Cr2O7(橙色)溶液和K2CrO4(黄色)溶液的平衡体系中加入浓盐酸,溶液变橙色

D.中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯盖的目的是防止热量损失

19.(2023 启东市校级开学)已知强酸与强碱稀溶液反应的中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。下列说法正确的是( )

A.测量中和热时,中和热的数值与参加反应的强酸、强碱的用量无关

B.0.5L1.0mol L﹣1NaOH溶液与稍过量的盐酸充分反应,测得中和热为kJ mol﹣1

C.用量热计分别测量NaOH与醋酸和硫酸反应的中和热,所得数值相同

D.利用如图装置,测定盐酸和NaOH的中和热,对测定结果无影响

二.解答题(共6小题)

20.(2023秋 常州月考)乙苯被吸附在催化剂表面发生脱氢可生成苯乙烯、苯甲醛等,生成苯乙烯的相关反应如下。

反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1

反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1

反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1

(1)反应4:C6H5CH2CH3(g)+1/2O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4= kJ mol﹣1。

(2)较低温度下,向乙苯脱氢的反应体系中加入少量O2,乙苯平衡转化率较高而苯乙烯的选择性较低,其原因可能是 。

(3)向乙苯脱氢反应体系中加入CO2,乙苯转化率与体系中CO2分压强的关系如题图1所示。随CO2的增加,乙苯转化率先增大后减小的可能原因为 。

(4)研究发现在V2O5/MgO催化剂表面进行CO2的乙苯脱氢反应中,V(+5价)是反应的活性中心,转化过程如题图2所示。

①转化Ⅰ发生反应的化学方程式为 。反应一段时间后,催化剂活性有所下降,原因可能有反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和 。

②简述转化Ⅱ的作用 。

③CO2参与的乙苯脱氢机理如题图3所示(α、β表示乙苯分子中C或H原子的位置;A、B为催化剂的活性位点,其中A位点带部分正电荷,B1、B2位点带部分负电荷)。

21.(2023春 海淀区校级期末)脱除烟气中的氮氧化物可以净化空气、改善环境。

(1)以源粉精溶液为吸收剂脱除烟气中的NO,相关热化学方程式如下:

i.4NO(g)+3O2(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq) ΔH1=﹣123kJ mol﹣1

ii.Ca(ClO)2(aq)═CaCl2(aq)+O2(g) ΔH2=﹣120kJ mol﹣1

iii.3Ca(ClO)2(aq)+4NO(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq)+3CaCl2(aq) ΔH3

则ΔH3= kJ mol﹣1。

(2)HClO可有效脱除NO,但HClO不稳定,实际应用中常用次氯酸盐。Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式是 。

(3)①次氯酸盐脱除NO的过程如下:

a.NO+HClO═NO2+HCl

b.NO+NO2+H2O 2HNO2

c.HClO+HNO2═HNO3+HCl

下列分析正确的是 。

A.烟气中含有的少量O2能提高NO的脱除率

B.NO2单独存在时不能被脱除

C.脱除过程中,次氯酸盐溶液的pH下降

②脱除过程中有Cl2产生,写出生成Cl2的离子反应方程式 。

(4)研究不同温度下漂白粉溶液对NO脱除率的影响,结果如图,图中60~80℃时,NO脱除率下降的可能原因是(答出两点) ; 。

22.(2023 扬州开学)研发二氧化碳利用技术、降低空气中二氧化碳含量成为研究热点。

(1)减少碳排放的方法有很多,CO2转化成有机化合物可有效实现碳循环,如下反应:

a.6CO2+6H2OC6H12O6+6O2

b.CO2+3H2CH3OH+H2O

c.2CO2+6H2CH2=CH2+4H2O

上述反应中原子利用率最高的是 (填编号)。

(2)CO2在固体催化表面加氢合成甲烷过程中发生以下两个反应:

主反应:CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)ΔH1=﹣156.9kJ mol﹣1

副反应:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41.1kJ mol﹣1

已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH3=﹣395.6kJ mol﹣1,

则CH4燃烧的热化学方程式CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH= 。

(3)利用电化学方法通过微生物电催化将CO2有效地转化为H2C2O4,装置如图1所示。阴极区电极反应式为 ;当体系的温度升高到一定程度,电极反应的速率反而迅速下降,其主要原因是 。

(4)研究脱除烟气中的NO是环境保护、促进社会可持续发展的重要课题。有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO的反应机理如图2所示,该过程可描述为 。

(5)近年来,低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2后,再用Na2CO3溶液吸收,达到消除NO的目的。实验室将模拟气(N2、O2、NO)以一定流速通入低温等离子体装置,实验装置如图3所示。

①等离子体技术在低温条件下可提高NO的转化率,原因是 。

②其他条件相同,等离子体的电功率与NO的转化率关系如图4所示,当电功率大于30W时,NO转化率下降的原因可能是 。

23.(2023秋 重庆月考)某实验小组用0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液进行中和热的测定。

(一)配制0.50mol L﹣1NaOH溶液。

(1)若实验中大约要使用245mLNaOH溶液,至少需要称量NaOH固体 g。

(2)从图中选择称量NaOH固体所需要的仪器 (填字母)。

序号 a b c d e f

仪器

(二)测定稀硫酸和稀氢氧化钠反应的中和热的实验装置如图所示。

(3)写出该反应的热化学方程式(中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1): 。

(4)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如下表。

①请填写表中的空白:

实验次数 起始温度T1/℃ 终止温度T2/℃ 温度差平均值 (T2﹣T1)/℃

H2SO4 NaOH 平均值

1 26.2 26.0 26.1 30.1

2 27.0 27.4 27.2 33.3

3 25.9 25.9 25.9 29.8

4 26.4 26.2 26.3 30.4

②近似认为0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液的密度都是1g cm﹣3,中和后生成溶液的比热容C=4.18J g﹣1 ℃﹣1。则测得中和热ΔH= kJ mol﹣1(取小数点后一位)。

③上述实验数值结果与57.3kJ mol﹣1有偏差,产生偏差的原因可能是 (填字母)。

A.实验装置保温、隔热效果差

B.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中

C.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度

24.(2023秋 重庆月考)Ⅰ.将50mL0.50mol/L盐酸和50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和反应反应热。回答下列问题:

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是 。

(2)中和热测定实验中,下列说法不正确的是 。

A.改用60mL0.50mol/L盐酸跟50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,求出的中和热数值和原来不同

B.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应分三次倒入小烧杯中

C.所加NaOH溶液过量,目的是保证盐酸完全被中和

D.装置中隔热层的作用是保温隔热、减少热量损失

(3)他们记录的实验数据如下:

实验用品 溶液温度 中和热

t1 t2 ΔH

① 50mL0.55mol L﹣1NaOH溶液 50mL0.5mol L﹣1HCl溶液 20℃ 23.3℃

② 50mL0.55mol L﹣1NaOH溶液 50mL0.5mol L﹣1HCl溶液 20℃ 23.5℃

(已知:Q=cm(t2﹣t1),反应后溶液的比热容c为4.2kJ/(℃ kg),各物质的密度均为1g cm﹣3)

①根据实验结果计算出NaOH溶液与HCl溶液反应的中和热ΔH= kJ mol﹣1。

②若实验过程中,内筒未加杯盖,求得的中和反应反应热数值 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

③若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

Ⅱ.某课外活动小组用如图所示的实验装置探究氯气与氨气之间的反应。其中A、F为氨气和氯气的发生装置,C为纯净、干燥的氯气与氨气反应的装置。

请回答下列问题:

(4)装置A中的烧瓶内固体不可选用 (填字母)。

A.碱石灰

B.烧碱

C.生石灰

D.五氧化二磷

(5)虚线框内应添加必要的除杂装置,请从如图的备选装置中选择,并将编号填入下列空格:

备选装置

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

B、D、E从左至右依次选择的装置顺序为 。

(6)氯气和氨气在常温下混合就能发生反应,现象为产生白烟,则C中反应的化学方程式为 。

(7)某研究小组设计了一套制备及检验SO2部分性质的装置:

实验过程中观察到装置B中的现象是 ,反应的离子方程式为 ,C装置证明SO2具有 性。

(8)E中的化学反应方程式为 。

(9)D装置的作用是 。

25.(2023秋 郫都区校级月考)Ⅰ.用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应反应热的测定。已知:实验中盐酸和氢氧化钠溶液的密度均为1g cm﹣3,中和反应后溶液的比热容c=4.18J g﹣1 ℃﹣1。

回答下列问题:

(1)b仪器名称 ;不能用铜丝搅拌器代替b的理由是 。

(2)如果测量NaOH溶液温度后不把温度计上的碱用水冲洗干净,就直接测量盐酸的温度,则测得的ΔH (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(3)若简易量热计不盖杯盖,则所测得中和反应反应热的绝对值 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

(4)若四次平行操作测得终止温度与起始温度的温差(T2﹣T1)分别为①3.2℃、②4.3℃、③3.3℃、④3.4℃,则最终代入计算式的温差数据为 ℃。已知反应过程中放出的热量Q可用公式Q=cmΔt计算,试计算该反应放出的热量 J(结果保留一位小数)。

Ⅱ.化学反应伴随能量变化,获取反应能量变化有多条途径。回答下列问题:

(5)已知:

化学键 C﹣H C﹣C C=C H﹣H

键能/(kJ mol﹣1) 412 348 612 436

则+H2(g) ΔH= 。

(6)神舟系列火箭用偏二甲肼C2H8N2作燃料,N2O4作氧化剂,反应后产物无污染。

已知:

反应1:N2(g)+2O2(g)=N2O4(g)△H=xkJ mol﹣1

反应2:C2H8N2(1)+4O2(g)=N2(g)+2CO2(g)+4H2O(g)△H2=ykJ mol﹣1

写出C2H8N2(1)和N2O4(g)反应生成N2(g)、CO2(g)、H2O(g)的热化学方程式: 。

2024年高考化学复习新题速递之反应热的计算与测量(2023年10月)

参考答案与试题解析

一.选择题(共19小题)

1.(2023秋 铜梁区月考)已知下列热化学方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g)ΔH1=﹣24.8kJ/mol

②Fe2O3(s)+CO(g)=Fe3O4(s)+CO2(g)ΔH2=﹣15.73kJ/mol

③Fe3O4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO2(g)ΔH3=640.4kJ/mol

则14gCO气体还原足量FeO固体和CO2气体时对应的ΔH约为( )

A.﹣218kJ/mol B.﹣109kJ/mol C.218kJ/mol D.1.09kJ/mol

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】B

【分析】依据盖斯定律结合热化学方程式计算得到CO气体还原足量FeO固体的热化学方程式,从而得出反应热.

【解答】解:①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g)ΔH=﹣24.8kJ/mol,②Fe2O3(s)+CO(g)=Fe3O4(s)+CO2(g)ΔH=﹣15.73 kJ/mol,③Fe3O4(s)+CO(g)═3FeO(s)+CO2(g)ΔH=+640.4kJ/mol,依据盖斯定律计算,得到:CO(g)+FeO(s)=Fe(s)+CO2(g)ΔH=﹣218.0kJ/mol,则14gCO,其物质的量为0.5mol 还原足量FeO固体得到Fe单质和CO2气体时对应的ΔH约为﹣109kJ/mol,

故选:B。

【点评】本题考查了热化学方程式书写方法,盖斯定律的计算应用,题目较简单。

2.(2023秋 重庆月考)已知下列热化学反应方程式:

①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g);ΔH=﹣26.7kJ/mol

②2Fe3O4(s)+CO2(g)═3Fe2O3(s)+CO(g);ΔH=+50.75kJ/mol

③FeO(s)+CO2(g)═2Fe3O4(s)+CO(g);ΔH=+18.2kJ/mol

则反应Fe(s)+CO2(g)=FeO(s)+CO(g)的焓变为( )

A.+7.28kJ/mol B.﹣7.28kJ/mol

C.+43.65kJ/mol D.﹣43.68kJ/mol

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】B

【分析】由盖斯定律可知,(①×3+②+③×4)×,得到反应FeO(s)+CO(g)=Fc(s)+CO2(g)ΔH。

【解答】解:已知:①Fe2O3(s)+3CO(g)═2Fe(s)+3CO2(g) ΔH=﹣26.7kJ/mol,②2Fe3O4(s)+CO2(g)═3Fe2O3(s)+CO(g) ΔH=+50.75kJ/mol,③FeO(s)+CO2(g)═2Fe3O4(s)+CO(g) ΔH=+18.2kJ/mol,由盖斯定律可知,(①×3+②+③×4)×,得到反应FeO(s)+CO(g)=Fc(s)+CO2(g) ΔH=[(﹣26.7kJ/mol)×3+(+50.75kJ/mol)+(+18.25kJ/mol)×4]=+7.28kJ/mol,则反应Fe(s)+CO2(g)=FeO(s)+CO(g)的焓变为﹣7.28kJ/mol,

故选:B。

【点评】本题考查反应热的计算,题目难度不大,注意盖斯定律的应用。

3.(2023秋 南海区校级月考)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g) ΔH=﹣Q1kJ mol﹣1;

②C(s)+O2(g)═CO2(g) ΔH=﹣Q2kJ mol﹣1;

③S(s)+O2(g)═SO2(g) ΔH=﹣Q3kJ mol﹣1。

CO与镍反应会造成镍催化剂中毒,为防止镍催化剂中毒,工业上常用SO2将CO氧化,SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(s),则该反应的ΔH为( )

A.(2Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

B.(Q1﹣Q3)kJ mol﹣1

C.(Q1﹣2Q2+Q3)kJ mol﹣1

D.(2Q1﹣Q2+2Q3)kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【答案】C

【分析】用SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫,反应的化学方程式为SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(g),已知①2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH=﹣Q1 kJ mol﹣1;②C(s)+O2(g)═CO2(g)ΔH=﹣Q2 kJ mol﹣1;③S(s)+O2(g)═SO2(g)ΔH=﹣Q3 kJ mol﹣1,将②×2﹣①﹣③可得SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫的热化学方程式。

【解答】解:用SO2将CO氧化,二氧化硫转化为单质硫,反应的化学方程式为SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(g),

已知①2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH=﹣Q1 kJ mol﹣1;

②C(s)+O2(g)═CO2(g)ΔH=﹣Q2 kJ mol﹣1;

③S(s)+O2(g)═SO2(g)ΔH=﹣Q3 kJ mol﹣1,

将②×2﹣①﹣③可得SO2(g)+2CO(g)═S(s)+2CO2(g)ΔH=(Q1﹣2Q2+Q3) kJ mol﹣1,

故选:C。

【点评】该题考查热化学方程式的书写、反应热的计算,是高考中的常见题型,试题基础性强,难易适中。有利于培养学生学习化学的兴趣,有利于调动学生的学习积极性。

4.(2023秋 思明区校级月考)黑火药是中国古代的四大发明之一,其爆炸的热化学方程式为:

S(s)+2KNO3(s)+3C(s)=K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH=xkJ mol﹣1

已知:①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=akJ mol﹣1

②K2S(s)=S(s)+2K(s)ΔH=bkJ mol﹣1

③2K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)ΔH=ckJ mol﹣1

下列说法不正确的是( )

A.x<0 a<0

B.b>0 c<0

C.x=3a﹣b﹣c

D.1molC(s)在空气中不完全燃烧生成CO的焓变小于akJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】D

【分析】A.爆炸、燃烧反应是放热反应;

B.大部分分解反应属于吸热反应,大部分化合反应属于放热反应;

C.根据盖斯定律①×3﹣②﹣③得S(s)+2KNO3(s)+3C(s)═K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH;

D.1mol碳(s)燃烧放出热量越少,焓变越大。

【解答】解:A.黑火药爆炸是放热反应,则x<0,碳的燃烧是放热反应,则a<0,故A正确;

B.K2S(s)═S(s)+2K(s)是吸热反应,b>0,2K(s)+N2(g)+3O2(g)═2KNO3(s)是放热反应,c<0,故B正确;

C.根据盖斯定律①×3﹣②﹣③得S(s)+2KNO3(s)+3C(s)═K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH,因此x=3a﹣b﹣c,故C正确;

D.1mol碳(s)在空气中不完全燃烧生成CO时,放出的热量较少,焓变大于akJ mol﹣1,故D错误;

故选:D。

【点评】本题考查吸热反应和放热反应的判断、盖斯定律的应用,侧重考查学生分析计算能力,明确目标方程式与已知方程式的关系是解本题关键,注意方程式可以进行加减,题目难度不大。

5.(2023秋 贺兰县校级月考)已知25℃、101kPa下,1mol水蒸发为水蒸气需要吸热44.01kJ

2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.66kJ mol﹣1

C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.29kJ mol﹣1

则反应2C(s)+O2(g)=2CO(g)的反应热为( )

A.ΔH=﹣396.36kJ mol﹣1 B.ΔH=﹣110.53kJ mol﹣1

C.ΔH=﹣154.54kJ mol﹣1 D.ΔH=﹣221.06kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】D

【分析】已知:①H2O(l)=H2O(g)ΔH1=+44.01kJ/mol,②2H2O(l)═2H2(g)+O2(g)ΔH2=+571.66kJ mol﹣1,③C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)ΔH3=+131.29kJ mol﹣1,盖斯定律2③﹣②+2①计算得到2C(s)+O2(g)═2CO(g),可求其反应热。

【解答】解:已知:①H2O(l)=H2O(g)ΔH1=+44.01kJ/mol,②2H2O(l)═2H2(g)+O2(g)ΔH2=+571.66kJ mol﹣1,③C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)ΔH3=+131.29kJ mol﹣1,盖斯定律2③﹣②+2①计算得到2C(s)+O2(g)═2CO(g),ΔH=2ΔH3﹣ΔH2+2ΔH1=2×(+131.29kJ mol﹣1)﹣571.66kJ/mol+2×44.01kJ/mol=﹣221.06kJ/mol,

故选:D。

【点评】本题考查了热化学方程式的书写方法、运用盖斯定律计算焓变等知识,学会运用已知方程式去搭建关系求解分析,掌握基础是解题关键,题目难度中等。

6.(2023秋 贺兰县校级月考)在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应

①H2S(g)+O2(g)═SO2(g)+H2O(g)ΔH1;②2H2S(g)+SO2(g)═S2(g)+2H2O(g)ΔH2;

③H2S(g)+O2(g)═S(g)+H2O(g)ΔH3; 2S(g)═S2(g)ΔH4 则ΔH4的正确表达式为( )

A.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣3ΔH3) B.ΔH4=(3ΔH3﹣ΔH1﹣ΔH2)

C.ΔH4=(ΔH1+ΔH2﹣2ΔH3) D.ΔH4=(ΔH1﹣ΔH2﹣3ΔH3)

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】A

【分析】根据盖斯定律,①×+②×﹣③×2可得 2S(g)═S2(g),焓变也有这种运算关系。

【解答】解:根据盖斯定律,①×+②×﹣③×2可得④,则ΔH4=ΔH1+ΔH2﹣2ΔH3=(ΔH1+ΔH2﹣3ΔH3),

故选:A。

【点评】本题考查盖斯定律的运用,关键是根据已知热化学方程式构造出目标热化学方程式,试题培养了学生分析计算能力。

7.(2023 武陵区校级开学)已知强酸与强碱在稀溶液里反应的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l) ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。对下列反应:

CH3COOH(aq)+NaOH(aq)═CH3COONa(aq)+H2O(l) ΔH1

H2SO4(浓)+NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+H2O(l) ΔH2

HNO3(aq)+NaOH(aq)═NaNO3(aq)+H2O(l) ΔH3

则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系正确的是( )

A.ΔH2>ΔH3>ΔH1 B.ΔH1>ΔH3>ΔH2

C.ΔH1=ΔH2=ΔH3 D.ΔH1>ΔH2=ΔH3

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】实验数据处理;化学反应中的能量变化.

【答案】B

【分析】稀的强酸与强碱生成1molH2O放出的热量为中和热,注意弱电解质的电离吸热和浓硫酸稀释放热来解答。

【解答】解:强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)+OH﹣(aq)=H2OΔH=﹣57.3kJ/mol,则热化学方程式HNO3(aq)+NaOH(aq)═NaNO3(aq)+H2O(l)ΔH3=﹣57.3kJ/mol;而由于醋酸是弱电解质,电离吸热,故热化学方程式CH3COOH(aq)+NaOH(aq)═CH3COONa(aq)+H2O(l)ΔH1>﹣57.3kJ/mol;而浓硫酸稀释放热,故热化学方程式H2SO4(浓)+NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+H2O(l)ΔH2<﹣57.3kJ/mol,故ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系ΔH1>ΔH3>ΔH2,

故选:B。

【点评】本题考查热化学方程式以及反应热的计算,题目难度中等,注意理解反应热的概念、把握热化学方程式的书写方法,以及测定反应热的误差等问题。

8.(2022秋 白银期末)已知:①2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221.0kJ mol﹣1;

②2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣483.6kJ mol﹣1.

则制备水煤气的反应C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)的△H为( )

A.262.6 kJ mol﹣1 B.﹣131.3 kJ mol﹣1

C.﹣352.3 kJ mol﹣1 D.131.3 kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【答案】D

【分析】利用盖斯定律,①﹣②得到 C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)△H,反应热随之相加减,可求得反应热.

【解答】解:①2C(s)+O2(g)═2CO(g);△H=﹣221.0KJ/mol

②2H2(g)+O2(g)═2H2O;△H=﹣483.6KJ/mol

依据盖斯定律①﹣②得到 C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)

△H=(﹣221.0+483.6)kJ/mol=+131.3kJ/mol,

故选:D。

【点评】本题考查反应热的计算,为化学反应原理部分考试热点,题目难度不大,注意盖斯定律的运用.

9.(2023春 海淀区校级期末)25℃、101kPa下:

①2Na(s)+O2(g)=Na2O(s)△H=﹣414kJ/mol

②2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ/mol

下列说法正确的是( )

A.①和②产物的阴阳离子个数比不相等

B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同

C.25℃、101kPa下:Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=﹣317kJ/mol

D.常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】氧化还原反应专题;化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】A.氧化钠由钠离子与氧离子构成,过氧化钠由钠离子与过氧根离子构成;

B.生成的氧化钠、过氧化钠的物质的量相等,则参加反应的Na的物质的量相等;

C.根据盖斯定律,①×2﹣②可得Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s),焓变也有这种运算关系;

D.钠与氧气在加热条件下生成过氧化钠。

【解答】解:A.Na2O由Na+和O2﹣构成,Na2O2由Na+和O22﹣构成,阴离子与阳离子数目之比都是2:1,故A错误;

B.①和②生成等物质的量的Na2O、Na2O2,则消耗金属Na的物质的量相等,故转移的电子数相同,故B错误;

C.根据盖斯定律,①×2﹣②可得Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s),则焓变△H=2×(﹣414kJ/mol)﹣(﹣511kJ/mol)═﹣317kJ/mol,故热化学方程式为Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=﹣317kJ/mol,故C正确;

D.钠与氧气在常温下生成氧化钠,但Na与氧气在加热时生成过氧化钠,故D错误;

故选:C。

【点评】本题考查比较综合,涉及盖斯定律的应用、氧化还原反应、物质的组成与性质等,属于一题多点型,熟练掌握运用盖斯定律书写热化学方程式、减小反应热的计算。

10.(2022秋 孝感期末)已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;

②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;

③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol;

则反应2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g) 的ΔH等于( )

A.+753kJ/mol B.﹣753kJ/mol

C.+3351kJ/mol D.﹣3351kJ/mol

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol,由盖斯定律可知,将2×①﹣3×②﹣2×③得到反应的热化学方程式2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g) ΔH。

【解答】解:已知:①3C(s)+Al2O3(s)+N2(g)═2AlN(s)+3CO(g)ΔH1=+1026kJ/mol;②2C(s)+O2(g)═2CO(g)ΔH2=﹣221kJ/mol;③2Al(s)+N2(g)═2AlN(s)ΔH3=﹣318kJ/mol,由盖斯定律可知,将2×①﹣3×②﹣2×③得到2Al2O3(s)═4Al(s)+3O2(g)ΔH=+1026kJ/mol×2﹣(﹣221kJ/mol)×3﹣(﹣318kJ/mol)×2=+3351kJ/mol,

故选:C。

【点评】本题考查了热化学方程式书写和盖斯定律的计算应用,题目难度不大。

11.(2023春 崇明区校级期末)向1L0.5mol/L的NaOH溶液中分别加入下列物质:①稀醋酸、②浓硫酸、③稀硝酸,恰好完全反应时的焓变分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的关系是( )

A.ΔH1>ΔH2>ΔH3 B.ΔH1<ΔH3<ΔH2

C.ΔH1=ΔH3>ΔH2 D.ΔH1>ΔH3>ΔH2

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】高考化学专题.

【答案】D

【分析】在稀溶液中强酸与强碱生成1molH2O放出的热量为中和热,注意弱电解质的电离吸热,浓硫酸溶于水放热来解答。

【解答】解:强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)十OH﹣(aq)=H2O;△H=﹣57.3kJ/mol;分别向1L 0.5mol/L的NaOH溶液中加入:①稀醋酸;②浓H2SO4;③稀硝酸,醋酸的电离吸热,浓硫酸溶于水放热,则恰好完全反应时的放出的热量为②>③>①,所以△H1>△H3>△H2,

故选:D。

【点评】本题考查中和热,题目难度不大,明确中和热的概念及弱电解质的电离、浓硫酸溶于水的热效应即可解答,需要注意的是放出的能量多,△H反而小。

12.(2022秋 和平区期末)氧化亚铜常用于制船底防污漆,用CuO与Cu高温烧结可制取Cu2O.已知反应:

2Cu(s)+O2(g)═2CuO(s)ΔH=﹣314kJ mol﹣1

2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)ΔH=﹣292kJ mol﹣1

则CuO(s)+Cu(s)═Cu2O(s)的ΔH等于( )

A.﹣11kJ mol﹣1 B.+11kJ mol﹣1

C.+22kJ mol﹣1 D.﹣22kJ mol﹣1

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【答案】A

【分析】根据盖斯定律,将所给的反应通过加、减、乘、除等变形可以得目标反应,反应热做相应变形即可。

【解答】解:已知:①2Cu(s)+O2(g)═2CuO(s)△H=﹣314kJ mol﹣1

②2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)△H=﹣292kJ mol﹣1

将﹣可得CuO(s)+Cu(s)═Cu2O(s) 则得△H==﹣11KJ/mol。

故选:A。

【点评】本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握反应中能量变化、盖斯定律的应用为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。

13.(2022秋 湖北期末)已知反应:①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g) ΔH1

②N2(g)+2O2(g)═2NO2(g) ΔH2

③N2(g)+3H2(g)═2NH3(g) ΔH3

则反应4NH3(g)+7O2(g)═4NO2(g)+6H2O(g)的ΔH为( )

A.2ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 B.ΔH1+ΔH2﹣ΔH3

C.3ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3 D.3ΔH1+2ΔH2+2ΔH3

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】根据盖斯定律进行计算即可。

【解答】解:根据题意有反应①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)ΔH1;②N2(g)+2O2(g)═2NO2(g)ΔH2;③N2(g)+3H2(g)═2NH3(g)ΔH3;根据盖斯定律,将反应①×3+②×2﹣③×2可得反应4NH3(g)+7O2(g)═4NO2(g)+6H2O(g)ΔH,则ΔH=3ΔH1+2ΔH2﹣2ΔH3,即C符合题意,

故选:C。

【点评】本题主要考查盖斯定律的应用,属于基本知识的考查,难度不大。

14.(2023春 沙坪坝区校级期中)用CH4催化还原NO2可以消除氮氧化物的污染。例如:

①CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣574kJ/mol

②CH4(g)+4NO(g)═2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣1160kJ/mol

下列说法错误的是( )

A.反应①②中,相同物质的量的甲烷发生反应,转移的电子数相同

B.若用标准状况下4.48LCH4还原NO2生成N2和H2O(g),放出的热量为173.4kJ

C.由反应①可知:CH4(g)+4NO2(g)═4NO(g)+CO2(g)+2H2O(l)ΔH>﹣574kJ/mol

D.已知CH4的燃烧热为akJ/mol,由n(CH4):n(H2)=3:1组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时放出的热量为bkJ,则H2的燃烧热为(2b﹣3a)kJ/mol

【考点】燃烧热的计算;反应热和焓变.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】A.反应①②中还原剂均为CH4,关系式为CH4~CO2~8e﹣;

B.根据盖斯定律①+②得到CH4还原NO2生成N2和水蒸气的热化学方程式为CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+N2(g)+2H2O(g)△H=﹣867 kJ/mol,据此计算;

C.H2O(g)=H2O(l)△H<0;

D.设H2的燃烧热为xkJ mol﹣1,又CH4的燃烧热是akJ/mol,所以由CH4、H2按3:1比例组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时,放出的热量为bkJ,可得2××a+2××x=b,据此计算。

【解答】解:A.反应①②中还原剂均为CH4,关系式为CH4~CO2~8e﹣,所以相同物质的量的甲烷发生反应时,转移的电子数相同,故A正确;

B.根据盖斯定律①+②得到CH4还原NO2生成N2和水蒸气的热化学方程式为CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+N2(g)+2H2O(g)△H=﹣867 kJ/mol,4.48LCH4即0.2molCH4还原NO2生成N2和水蒸气,放出的热量为867 kJ/mol×0.2mol=173.4 kJ,故B正确;

C.由于H2O(g)=H2O(l)△H<0,即水蒸气变成液体水时放热,所以CH4(g)+4NO2(g)=CO2(g)+4NO(g)+2H2O(l)△H<﹣574 kJ/mol,故C错误;

D.设H2的燃烧热为xkJ mol﹣1,又CH4的燃烧热是akJ/mol,所以由CH4、H2按3:1比例组成的混合物2mol,完全燃烧并恢复到常温时,放出的热量为bkJ,可得2××a+2××x=b,则解得x=2b﹣3a,即H2的燃烧热为(2b﹣3a)kJ/mol,故D正确;

故选:C。

【点评】本题考查了热化学反应方程式的计算,根据总热量计算物质的燃烧热,题目难度不大。

15.(2023春 福州期中)下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是( )

A.C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2

B.S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3,S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4

C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH5,H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH6

D.CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH7,CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH8

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】燃烧热的计算.

【答案】B

【分析】放热反应中物质发生化学反应时,气体比固体能量高,反应越完全,放出的热量越多,吸热反应△H>0,放热反应△H<0。

【解答】解:A、C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1;C(s)+O2(g)═CO(g)△H2都为放热反应,△H<0,前者完全反应,放出的热量多,则△H1<△H2,故A错误;

B、固体硫转化为气体需要吸收热量,即气态硫完全燃烧放出的热量高,则△H3>△H4,故B正确;

C、可燃物的量越多燃烧放出的热量越多,所以△H5<△H6,故C错误;

D、CaO(s)+H2O(l)═Ca(OH)2(s)△H7;CaCO3(s)═CaO(s)+CO2(g)△H8,后者为吸热反应,吸热反应△H8>0,前者为放热反应,放热反应△H7<0,则△H7<△H8,故D错误;

故选:B。

【点评】本题考查反应热的大小比较,题目难度中等,本题注意从物质反应的程度以及物质的聚集状态的角度比较反应热的大小,本题中含有能正确判断反应的吸放热。

16.(2023春 嘉定区校级期中)强酸和强碱稀溶潐的中和热可表示为:H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l)ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1

已知:①HCl(aq)+NH3 H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH1=akJ mol﹣1

②HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH2=bkJ mol﹣1

③HNO3(aq)+KOH(aq)=KNO3(aq)+H2O(l)ΔH3=ckJ mol﹣1

则a、b、c三者的大小关系为( )

A.a>b>c B.b>c>a C.a>b=c D.a=b<c

【考点】反应热的大小比较.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】稀的强酸与强碱生成1molH2O放出的热量为中和热,弱酸弱碱电离时要吸热,氢氧化钠固体溶于水时放出大量的热量,据此分析。

【解答】解:①HCl(aq)+NH3 H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)△H=a kJ mol﹣1,NH3 H2O是弱电解质,电离吸热,所以反应放出的热量小于57.3kJ;

②HCl(aq)+NaOH(s)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=b kJ mol﹣1,HCl、NaOH为强酸与强碱,其稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)+OH﹣(aq)=H2O△H3=﹣57.3kJ/mol;

③HNO3(aq)+KOH(aq)=NaNO3(aq)+H2O(l)△H=c kJ mol﹣1,HNO3、KOH为强酸与强碱,其稀溶液发生中和反应的热效应:H+(aq)+OH﹣(aq)=H2O△H3=﹣57.3kJ/mol;

反应为放热反应△H<0,即abc均为负值,放热越多,反应热越小,则a>c=b;

故选:C。

【点评】本题考查了中和热的计算和反应热大小比较,题目难度中等,注意掌握中和热的原理以及弱电解质电离吸热。

17.(2023秋 南海区校级月考)关于中和反应反应热的测定实验,下列说法正确的是( )

A.为了使反应进行得更完全,可以使碱适当过量

B.为了使反应充分,可以向酸中分次加入碱

C.中和反应反应热测定的实验结果与所用酸、碱的用量和种类均无关

D.用铜棒搅拌会影响中和反应反应热的测定,可改用铁棒搅拌

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】A

【分析】A.为了使一种反应物反应完全,应该使另一种物质过量;

B.为了减少热量散失,酸碱要一次加入;

C.酸碱的物质的量越大,反应放热越多;

D.用铜丝代替玻璃棒搅拌,会导致能量损失高。

【解答】解:A.为了使一种反应物反应完全,应该使另一种物质过量,所以为了使反应进行的更完全,可以使酸或碱适当过量,故A正确;

B.为了减少热量散失,酸碱要一次加入,若向酸中分次加入碱,热量散热会较多,故B错误;

C.酸碱的物质的量越大,反应放热越多,但是中和热的值不变,则中和反应反应热测定的实验结果与所用酸、碱的用量和种类均无关,故C错误;

D.铁棒和铜棒均易导热,则用铜棒或铁棒代替玻璃棒搅拌,会导致能量损失高,测定的温度差减小,所以测定的中和热偏小,故不能改用铁棒搅拌,故D错误;

故选:A。

【点评】本题考查中和热测定原理及误差分析,题目难度大,注意理解测定中和热的原理是解题的关键,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。

18.(2022秋 嘉兴期末)下列说法不正确的是( )

A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计代替指示剂判断滴定终点

B.可用K3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+,其现象是产生蓝色沉淀

C.向K2Cr2O7(橙色)溶液和K2CrO4(黄色)溶液的平衡体系中加入浓盐酸,溶液变橙色

D.中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯盖的目的是防止热量损失

【考点】中和热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】C

【分析】A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计记录溶液中pH的变化;

B.K3[Fe(CN)6]溶液与Fe2+反应的离子方程式为:2[Fe(CN)6]3﹣+3Fe2+=Fe3[Fe(CN)6]2↓,Fe3[Fe(CN)6]2↓为蓝色沉淀;

C.K2Cr2O7具有强氧化性,会与HCl反应生成氯气,自身被还原为绿色的Cr3+;

D.为了防止热量损失,中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯。

【解答】解:A.酸碱中和滴定操作实验中,可用pH计记录溶液中pH的变化,代替指示剂判断滴定终点,故A正确;

B.K3[Fe(CN)6]溶液与Fe2+反应的离子方程式为:2[Fe(CN)6]3﹣+3Fe2+=Fe3[Fe(CN)6]2↓,Fe3[Fe(CN)6]2↓为蓝色沉淀,因此可用K3[Fe(CN)6]溶液检验Fe2+,其现象是产生蓝色沉淀,故B正确;

C.K2Cr2O7具有强氧化性,会与HCl反应生成氯气,自身被还原为绿色的Cr3+,故C错误;

D.为了防止热量损失,中和热测定实验中,迅速混合酸碱溶液,并立即盖上杯盖,故D正确;

故选:C。

【点评】本题主要考查中和热的测定,为高频考点,题目难度不大。

19.(2023 启东市校级开学)已知强酸与强碱稀溶液反应的中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1。下列说法正确的是( )

A.测量中和热时,中和热的数值与参加反应的强酸、强碱的用量无关

B.0.5L1.0mol L﹣1NaOH溶液与稍过量的盐酸充分反应,测得中和热为kJ mol﹣1

C.用量热计分别测量NaOH与醋酸和硫酸反应的中和热,所得数值相同

D.利用如图装置,测定盐酸和NaOH的中和热,对测定结果无影响

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【专题】定量测定与误差分析.

【答案】A

【分析】A.结合中和热的概念和实质分析判断;

B.中和热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;

C.醋酸是弱酸,电离吸热;

D.金属是热的良导体,易传热,热量散失快。

【解答】解:A.中和热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,故A正确;

B.反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,但中和热是强酸和强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热,所以0.5L1.0mol L﹣1NaOH溶液与稍过量的盐酸充分反应,测得中和热为57.3kJ mol﹣1,故B错误;

C.醋酸是弱酸,电离吸热,所以用量热计分别测量NaOH与醋酸和硫酸反应的中和热,所得数值不相同,并且前者小,故C错误;

D.环形金属搅拌棒易传热,容易造成热量的散失,引起较大的实验误差,所以利用如图装置测定盐酸和NaOH的中和热时数值偏小,故D错误;

故选:A。

【点评】本题考查中和热的测定实验,明确中和热的测定步骤及注意事项为解答关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,考查了学生的分析能力及实验能力,题目难度不大。

二.解答题(共6小题)

20.(2023秋 常州月考)乙苯被吸附在催化剂表面发生脱氢可生成苯乙烯、苯甲醛等,生成苯乙烯的相关反应如下。

反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1

反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1

反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1

(1)反应4:C6H5CH2CH3(g)+1/2O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4= ﹣124.2 kJ mol﹣1。

(2)较低温度下,向乙苯脱氢的反应体系中加入少量O2,乙苯平衡转化率较高而苯乙烯的选择性较低,其原因可能是 加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物 。

(3)向乙苯脱氢反应体系中加入CO2,乙苯转化率与体系中CO2分压强的关系如题图1所示。随CO2的增加,乙苯转化率先增大后减小的可能原因为 前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大,当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降 。

(4)研究发现在V2O5/MgO催化剂表面进行CO2的乙苯脱氢反应中,V(+5价)是反应的活性中心,转化过程如题图2所示。

①转化Ⅰ发生反应的化学方程式为 。反应一段时间后,催化剂活性有所下降,原因可能有反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和 催化剂中V(+5价)的含量减少 。

②简述转化Ⅱ的作用 将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳 。

③CO2参与的乙苯脱氢机理如题图3所示(α、β表示乙苯分子中C或H原子的位置;A、B为催化剂的活性位点,其中A位点带部分正电荷,B1、B2位点带部分负电荷)。

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡的影响因素.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化;化学平衡专题.

【答案】(1)﹣124.2;

(2)加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物;

(3)前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大。当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降;

(4)①;催化剂中V(+5价)的含量减少;

②将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳。

【分析】(1)反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1,反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1,反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1,盖斯定律计算反应1+×反应3得到反应4:C6H5CH2CH3(g)+1/2O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4;

(2)加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,升高温度苯乙烯易被氧化为苯乙醛;

(3)前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大,当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少;

(4)①转化Ⅰ发生反应生成苯乙烯,结合图中转化关系写出化学方程式,反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和催化剂中V(+5价)的含量减少,导致催化剂活性减小;

②转化Ⅱ将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生。

【解答】解:(1)反应1:C6H5CH2CH3(g) C6H5CH=CH2(g)+H2(g) ΔH1=117.6kJ mol﹣1,反应2:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) ΔH2=41.2kJ mol﹣1,反应3:2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH3=﹣483.6kJ mol﹣1,盖斯定律计算反应1+×反应3得到反应4:C6H5CH2CH3(g)+O2(g) C6H5CH=CH2(g)+H2O(g) ΔH4=﹣124.2kJ/mol,

故答案为:﹣124.2;

(2)较低温度下,向乙苯脱氢的反应体系中加入少量O2,乙苯平衡转化率较高而苯乙烯的选择性较低,其原因可能是:加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物,

故答案为:加入少量O2,H2与O2反应放热,氢气浓度减小和体系温度升高都使反应1平衡右移使乙苯转化率升高,但温度升高,苯乙烯(或乙苯)被进一步氧化成苯乙醛等副产物;

(3)向乙苯脱氢反应体系中加入CO2,乙苯转化率与体系中CO2分压强的关系如题图1所示。随CO2的增加,乙苯转化率先增大后减小的可能原因为:前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大,当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降,

故答案为:前一阶段,随着CO2分压强增大,反应2的平衡正向移动,降低了c(H2),促进反应1正向进行,使乙苯转化率增大。当CO2分压强过大多时,CO2占据了催化剂表面,使催化剂表面吸附的乙苯减少,乙苯转化率下降;

(4)①转化Ⅰ发生反应的化学方程式为:,反应一段时间后,催化剂活性有所下降,原因可能有反应过程产生的积碳覆盖在活性中心表面和催化剂中V(+5价)的含量减少,

故答案为:;催化剂中V(+5价)的含量减少;

②转化Ⅱ的作用是:将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳,

故答案为:将V2O3转化为V2O5,使催化剂获得再生,同时可以消除积碳。

【点评】本题考查了盖斯定律的计算应用、影响化学平衡的因素分析判断、催化剂作用的理解应用,题目难度中等。

21.(2023春 海淀区校级期末)脱除烟气中的氮氧化物可以净化空气、改善环境。

(1)以源粉精溶液为吸收剂脱除烟气中的NO,相关热化学方程式如下:

i.4NO(g)+3O2(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq) ΔH1=﹣123kJ mol﹣1

ii.Ca(ClO)2(aq)═CaCl2(aq)+O2(g) ΔH2=﹣120kJ mol﹣1

iii.3Ca(ClO)2(aq)+4NO(g)+2H2O(l)═4HNO3(aq)+3CaCl2(aq) ΔH3

则ΔH3= ﹣783 kJ mol﹣1。

(2)HClO可有效脱除NO,但HClO不稳定,实际应用中常用次氯酸盐。Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式是 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O 。

(3)①次氯酸盐脱除NO的过程如下:

a.NO+HClO═NO2+HCl

b.NO+NO2+H2O 2HNO2

c.HClO+HNO2═HNO3+HCl

下列分析正确的是 AC 。

A.烟气中含有的少量O2能提高NO的脱除率

B.NO2单独存在时不能被脱除

C.脱除过程中,次氯酸盐溶液的pH下降

②脱除过程中有Cl2产生,写出生成Cl2的离子反应方程式 ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O 。

(4)研究不同温度下漂白粉溶液对NO脱除率的影响,结果如图,图中60~80℃时,NO脱除率下降的可能原因是(答出两点) HClO受热分解,溶液中c(HClO)减小 ; 气体溶解度降低 。

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;氮的氧化物的性质及其对环境的影响;化学方程式的书写.版权所有

【专题】离子反应专题;化学反应中的能量变化.

【答案】(1)﹣783;

(2)2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;

(3)①AC;

②ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O;

(4)HClO受热分解,溶液中c(HClO)减小;气体溶解度降低。

【分析】(1)根据盖斯定律反应i+3×ii得到反应iii的焓变ΔH3;

(2)漂白精的主要成分为Ca (ClO) 2、CaCl2、Cl2和Ca(OH)2生成反应Ca(ClO)2、CaCl2和H2O;

(3)①A.由反应a、b、c可知,NO的脱除不能一步完成,需要转化为NO2或与NO2一起生成HNO2脱除;

B.NO2能与H2O反应生成NO,一定比例的NO2与NO被HClO脱除,所以NO2单独存在时能被脱除;

C.脱除过程中生成HNO3和HCl,溶液的pH降低;

②根据离子方程式书写的方法进行书写;

(4)HClO对热不稳定,温度升高时HClO发生分解,使NO脱除率下降;气体的溶解度随温度升高而降低,使NO脱除率下降等等。

【解答】解:(1)由盖斯定律反应i+3×ii得到反应iii的焓变ΔH3=(﹣423kJ mol﹣1)+3×(﹣120kJ mol﹣1)=﹣783kJ mol﹣1,

故答案为:﹣783;

(2)Cl2和Ca(OH)2反应生成Ca(ClO)2、CaCl2和H 2O,反应的化学方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O,

故答案为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;

(3)①A.由反应a、b、c可知,NO的脱除不能一步完成,需要转化为NO2或与NO2一起生成HNO2脱除,所以通入少量O2能将NO转化为NO2,提高NO的脱除率,故A正确;

B.NO2能与H2O反应生成NO,一定比例的NO2与NO被HClO脱除,所以NO2单独存在时能被脱除,故B错误;

C.脱除过程中生成HNO3和HCl,所以溶液的pH降低,故C正确,

故答案为:AC。

②脱硫过程中生成HCl,HCl与ClO﹣发生氧化还原反应生成Cl2,离子方程式为:ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O,

故答案为:ClO﹣+Cl﹣+2H+=Cl2↑+H2O;

(4)HClO对热不稳定,温度升高时HClO发生分解,使NO脱硫率下降;气体的人家的随温度升高而降低,使NO脱硫率下降,

故答案为:HClO受热分解,溶液中c(HClO)减小;气体溶解度降低。

【点评】本题考查了盖斯定律应用、氧化还原反应规律及其应用、图象的分析与应用、离子方程式的书写、化合物的化学性质等,为高频考点,综合考查了学生的分析能力以及对基础知识的综合应用能力,题目难度中等,注意基本原理的理解与运用。

22.(2023 扬州开学)研发二氧化碳利用技术、降低空气中二氧化碳含量成为研究热点。

(1)减少碳排放的方法有很多,CO2转化成有机化合物可有效实现碳循环,如下反应:

a.6CO2+6H2OC6H12O6+6O2

b.CO2+3H2CH3OH+H2O

c.2CO2+6H2CH2=CH2+4H2O

上述反应中原子利用率最高的是 b (填编号)。

(2)CO2在固体催化表面加氢合成甲烷过程中发生以下两个反应:

主反应:CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)ΔH1=﹣156.9kJ mol﹣1

副反应:CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41.1kJ mol﹣1

已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH3=﹣395.6kJ mol﹣1,

则CH4燃烧的热化学方程式CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH= ﹣634.3kJ mol﹣1 。

(3)利用电化学方法通过微生物电催化将CO2有效地转化为H2C2O4,装置如图1所示。阴极区电极反应式为 ;当体系的温度升高到一定程度,电极反应的速率反而迅速下降,其主要原因是 温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活 。

(4)研究脱除烟气中的NO是环境保护、促进社会可持续发展的重要课题。有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO的反应机理如图2所示,该过程可描述为 在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出 。

(5)近年来,低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2后,再用Na2CO3溶液吸收,达到消除NO的目的。实验室将模拟气(N2、O2、NO)以一定流速通入低温等离子体装置,实验装置如图3所示。

①等离子体技术在低温条件下可提高NO的转化率,原因是 NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行 。

②其他条件相同,等离子体的电功率与NO的转化率关系如图4所示,当电功率大于30W时,NO转化率下降的原因可能是 功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2,功率增大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多 。

【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡的影响因素.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.

【答案】(1)b;

(2)﹣634.3kJ mol﹣1;

(3);温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活;

(4)在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出;

(5)①NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行;

②功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;功率增大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多。

【分析】(1)由反应可知,abc原子利用率分别为、、;

(2)已知:①,②,根据盖斯定律可知,①×2﹣②得;

(3)由图可知,阴极区二氧化碳得到电子发生还原反应生成草酸,反应为;温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活;

(4)由图可知,在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O;

(5)①NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行,从而使得NO的转化率提高;

②低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2;功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;而功率过大,N2和O2在放电时会生成NO。

【解答】解:(1)由反应可知,abc原子利用率分别为、、,则上述反应中原子利用率最高的是b,

故答案为:b;

(2)已知:①,②,根据盖斯定律可知,①×2﹣②得:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=﹣634.3kJ mol﹣1,

故答案为:﹣634.3kJ mol﹣1;

(3)由图可知,阴极区二氧化碳得到电子发生还原反应生成草酸,反应为;温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活,使得电极反应的速率反而迅速下降,

故答案为:;温度过高微生物催化能力降低或催化剂失活;

(4)由图可知,在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出,使得有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO生成氮气和水,

故答案为:在Fe基催化剂表面,NH3吸附在酸性配位点上形成,NO与O2吸附在Fe3+配位点上形成NO2,然后与NO2结合生成,最后与NO反应生成N2、H2O,并从催化剂表面逸出;

(5)①NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行,从而使得NO的转化率提高,而等离子体技术在低温条件下可以使得反应进行,故可提高NO的转化率,

故答案为:NO与O2反应生成NO2是放热反应,低温时有利于反应的正向进行;

②低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2;功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;而功率过大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多,使得当电功率大于30W时,NO转化率下降,

故答案为:功率增大时,会产生更多的O*自由基,NO更易被氧化为NO2;功率增大,N2和O2在放电时会生成NO;相比而言,后者产生的NO更多。

【点评】本题考查反应中的能量变化,侧重考查学生焓变和盖斯定律的掌握情况,试题难度中等。

23.(2023秋 重庆月考)某实验小组用0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液进行中和热的测定。

(一)配制0.50mol L﹣1NaOH溶液。

(1)若实验中大约要使用245mLNaOH溶液,至少需要称量NaOH固体 5.0 g。

(2)从图中选择称量NaOH固体所需要的仪器 abe (填字母)。

序号 a b c d e f

仪器

(二)测定稀硫酸和稀氢氧化钠反应的中和热的实验装置如图所示。

(3)写出该反应的热化学方程式(中和热ΔH=﹣57.3kJ mol﹣1): H2SO4(aq)+2NaOH(aq)═Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=﹣114.6kJ mol﹣1 。

(4)取50mLNaOH溶液和30mL硫酸溶液进行实验,实验数据如下表。

①请填写表中的空白:

实验次数 起始温度T1/℃ 终止温度T2/℃ 温度差平均值 (T2﹣T1)/℃

H2SO4 NaOH 平均值

1 26.2 26.0 26.1 30.1 4.0

2 27.0 27.4 27.2 33.3

3 25.9 25.9 25.9 29.8

4 26.4 26.2 26.3 30.4

②近似认为0.50mol L﹣1NaOH溶液和0.50mol L﹣1硫酸溶液的密度都是1g cm﹣3,中和后生成溶液的比热容C=4.18J g﹣1 ℃﹣1。则测得中和热ΔH= ﹣53.5kJ mol﹣1 kJ mol﹣1(取小数点后一位)。

③上述实验数值结果与57.3kJ mol﹣1有偏差,产生偏差的原因可能是 ABC (填字母)。

A.实验装置保温、隔热效果差

B.分多次把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中

C.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度

【考点】中和热的测定实验;反应热的测定实验.版权所有

【专题】化学反应中的能量变化.