3.3生态系统的物质循环课件(共27张PPT)2023-2024学年高二生物(人教版2019选择性必修2)

文档属性

| 名称 | 3.3生态系统的物质循环课件(共27张PPT)2023-2024学年高二生物(人教版2019选择性必修2) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

聚焦

学习目标:

1.物质循环

2.生物富集

3.物质循环与能量流动的关系

4.探究土壤微生物的分解作用

第3 节 生态系统的物质循环

亲 听说地球上的煤炭还够人类开采200年左右,石油大约40年左右就没了.

为什么维持生态系统所需大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完?

噢 不知氧气还能够我们用多少年!

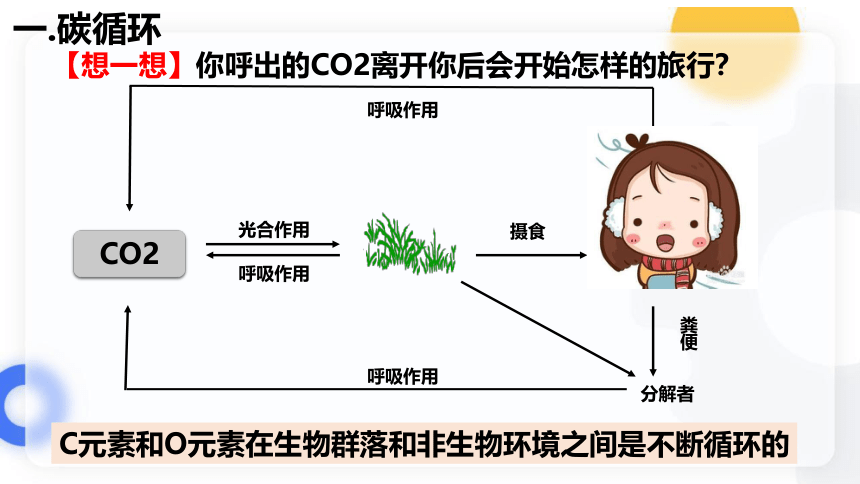

一.碳循环

【想一想】你呼出的CO2离开你后会开始怎样的旅行?

CO2

呼吸作用

光合作用

摄食

粪便

分解者

呼吸作用

呼吸作用

C元素和O元素在生物群落和非生物环境之间是不断循环的

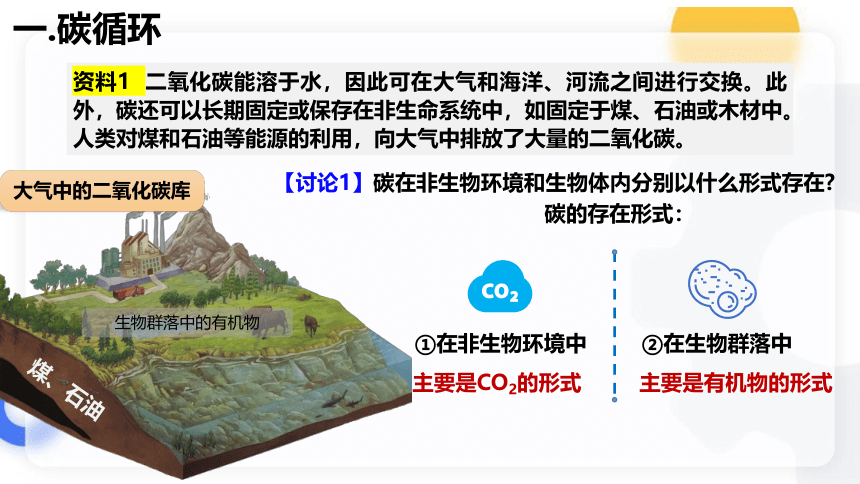

资料1 二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

【讨论1】碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在

碳的存在形式:

②在生物群落中

主要是有机物的形式

①在非生物环境中

主要是CO2的形式

生物群落中的有机物

煤、石油

大气中的二氧化碳库

一.碳循环

构建碳循环模型

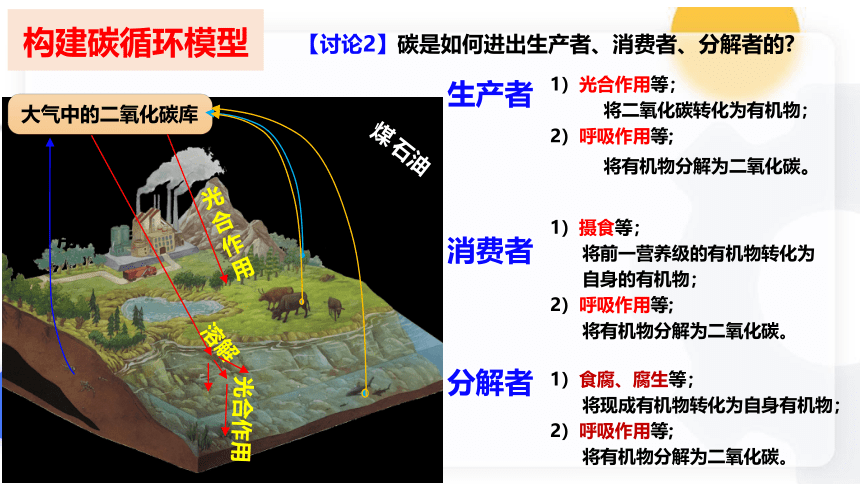

【讨论2】碳是如何进出生产者、消费者、分解者的

大气中的二氧化碳库

煤

石油

光合作用

呼吸作用

溶解

光合作用

1)光合作用等;

将二氧化碳转化为有机物;

2)呼吸作用等;

将有机物分解为二氧化碳。

生产者

1)摄食等;

将前一营养级的有机物转化为自身的有机物;

2)呼吸作用等;

将有机物分解为二氧化碳。

消费者

1)食腐、腐生等;

将现成有机物转化为自身有机物;

2)呼吸作用等;

将有机物分解为二氧化碳。

分解者

分解作用

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

构建碳循环模型

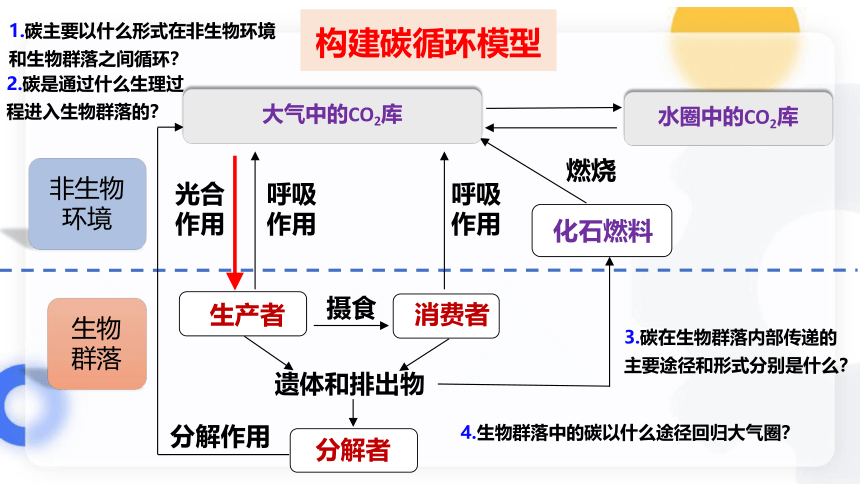

1.碳主要以什么形式在非生物环境和生物群落之间循环?

2.碳是通过什么生理过程进入生物群落的?

3.碳在生物群落内部传递的主要途径和形式分别是什么?

4.生物群落中的碳以什么途径回归大气圈?

碳在生物体之间的传递途径是 。

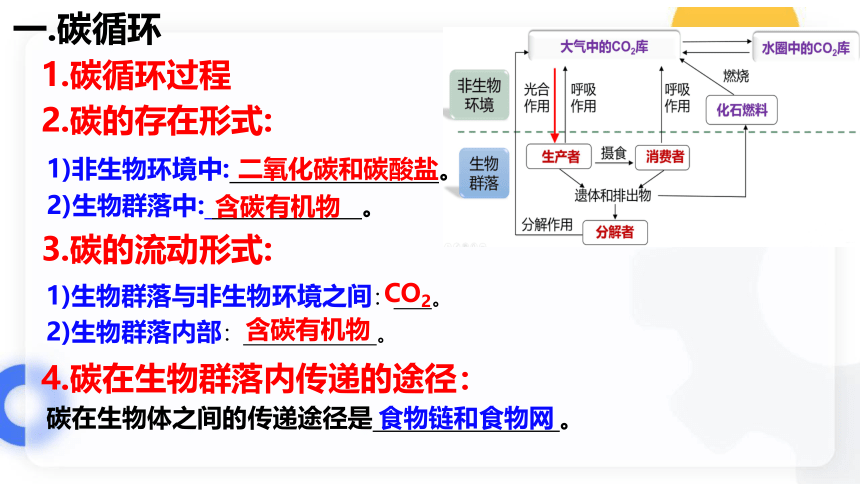

1.碳循环过程

4.碳在生物群落内传递的途径:

食物链和食物网

2.碳的存在形式:

1)生物群落与非生物环境之间: 。

2)生物群落内部: 。

1)非生物环境中: 。

2)生物群落中: 。

二氧化碳和碳酸盐

含碳有机物

3.碳的流动形式:

CO2

含碳有机物

一.碳循环

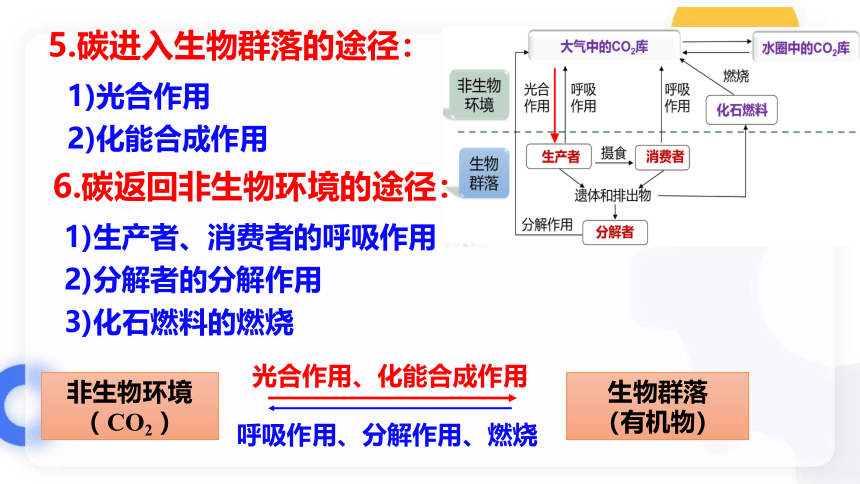

非生物环境 ( CO2 )

生物群落

(有机物)

光合作用、化能合成作用

呼吸作用、分解作用、燃烧

6.碳返回非生物环境的途径:

2)分解者的分解作用

1)生产者、消费者的呼吸作用

3)化石燃料的燃烧

5.碳进入生物群落的途径:

1)光合作用

2)化能合成作用

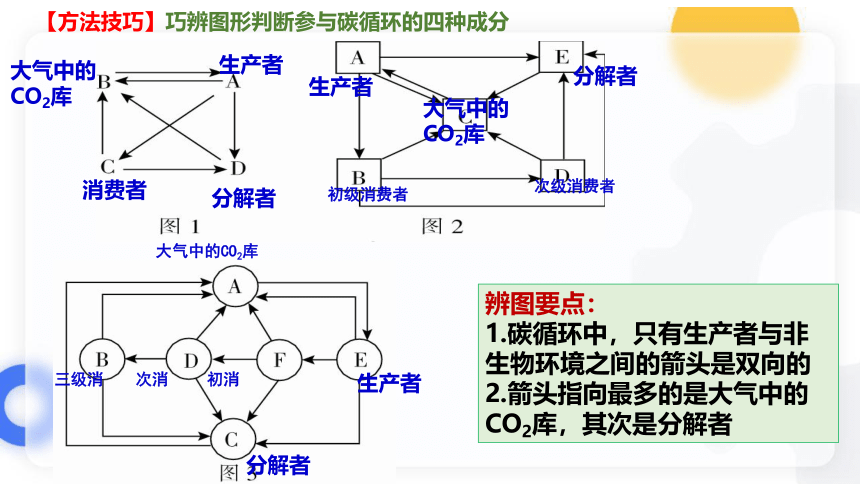

【方法技巧】巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

大气中的CO2库

生产者

分解者

消费者

生产者

初级消费者

大气中的CO2库

次级消费者

分解者

大气中的CO2库

生产者

初消

次消

三级消

分解者

辨图要点:

1.碳循环中,只有生产者与非生物环境之间的箭头是双向的

2.箭头指向最多的是大气中的CO2库,其次是分解者

1)原因

化石燃料的大量燃烧(主要原因)

森林、草原等植被的破坏

2)危害

3)缓解措施

极地和高山冰川加速融化

海平面上升

气温升高

对人类和其他生物的生存构成威胁

减少化石燃料的使用,开发新能源

大力植树种草,提高森林覆盖率

与社会的联系—温室效应

碳达峰

碳中和

2030年

2060年

碳排放在由升转降的过程中,碳排放的最高点即碳峰值

大多数发达国家已经实现碳达峰

我国目前碳排放增速放缓,但仍呈增长态势,尚未达峰。

人为排放源与通过植树造林、碳捕集与封存技术等人为吸收汇达到平衡

碳中和的吸收汇只包括通过植树造林、森林管理和碳捕获与封存等人为活动增加的碳汇,而不是自然碳汇。

中国国家主席习近平在2020年9月22日召开的联合国大会上表示:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。

1.概念:

组成生物体的 等______,都在不断进行着从_____________到__________,又从__________到______________的_____过程,这就是生态系统的物质循环,又叫___________________。

碳、氢、氧、氮、磷、硫

元素

非生物环境

生物群落

生物群落

非生物环境

循环

生物地球化学循环

这里的物质是指?

在哪两者之间循环?

生物 群落

组成生物体的C、H、O、N等元素

无机 环境

反复循环

这里的生态系统是指?

物质循环的过程中不同生物起什么作用?

生产者完成了物质和能量的输入;分解者实现了物质和能量的输出;消费者加快了物质循环;

在生物群落内部物质是沿食物链和食物网单向流动的

二.物质循环

生态系统的物质循环具有全球性,在生物圈中循环往复。例如,CO2能够随着大气环流在全球范围内进行

有人说这些元素的循环具有全球性,你赞同吗?说说你的理由。

2.特点

循环往复、全球性

1.如图是自然界碳循环的简图。据图分析,下列叙述错误的是

A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者

B.①②③表示CO2通过甲、丙、乙的呼吸作用

进入大气中

C.④主要表示大气中CO2通过光合作用进入生

物群落

D.碳元素以无机物的形式在丙→乙→甲所示的渠道流动

2.如图为碳循环的部分示意图。

下列叙述正确的是

A.碳元素在②③④⑤⑥过程中以有机物的形式流动

B.①中的碳元素含量是⑦⑧中的碳元素含量之和

C.图中生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ可以构成3条食物链

D.豆科植物根部的根瘤菌所需的有机碳来自⑥过程

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

1.在碳循环模型中绘制能量流动的过程

光 能

热 能

能量流动和物质循环的关系:

同时进行,相互依存,不可分割。

②物质是能量沿着食物链(网)流动的 ;

③能量是物质在生物群落和非生物环境之间循环往返的 。

载体

动力

①能量的固定、储存、转移和释放都离不开物质的 和 ;

合成

分解

三.能量流动和物质循环的关系

能量流动 物质循环

范围

形式

特点

过程

终点

联系

生态系统各营养级之间

生物圈

主要以有机物中的化学能的形式

碳在生物群落和非生物环境间主要以二氧化碳的形式

单向流动、逐级递减

全球性、循环往复运动

沿食物链、食物网单向流动

在生物群落和非生物环境之间循环往返

③能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

二者是生态系统的主要功能,它们同时进行,相互依存,不可分割:

①能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程;

②物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;

以热能形式散失

循环往复、没有终点

2.比较

3.分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是

A.物质作为能量的载体,使能量

沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不

断地在生物群落和非生物环境

之间循环往复

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

4.下列有关生态系统的物质循环和能量流动的叙述,错误的是

A.参与能量流动的总能量大小与生产者数量有关,与食物链长短无关

B.处于最高营养级的生物所同化的能量不会再提供给其他生物

C.农民拔草或杀灭害虫,虽然影响了食物链但可以调整能量流动关系

D.食物链既是物质传递链又是能量传递链,物质与能量相互依存、不可

分割

物质循环具有全球性

农田

南极的企鹅

DDT杀虫剂

问题:是不是所有的物质都能较快地通过食物链回归非生物环境呢?

铅是一种毒性很强的化学元素

资料1:铅对人体血液、血管、肾脏、生殖腺和神经系统等均有毒害作用。在儿童中,铅中毒症状尤为明显。

自2013年起,联合国环境规划署和世界卫生组织联合号召:每年十月底在全球开展“预防铅中毒国际行动周”活动。

资料2:铅在植物组织中可致光合作用及脂肪代谢的强度减弱,吸水量减少,耗氧量增加。

资料3:铅对微生物也具有毒害作用。

03

1.概念:

2.物质:

3.特点:

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象

重金属:如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)

人工合成的有机物:如DDT、六六六

1)沿食物链(网)逐级富集

DDT浓度沿食物链放大了一千万倍

2)全球性

20

四.生物富集

4.生物富集的危害:

进入人体的甲基汞在体内代谢缓慢,且不易排出,严重时会引起中毒。通过血脑屏障进入大脑的汞会侵害脑神经,导致脑萎缩。

5.减少生物富集的的措施:

合理利用资源,减少排放;实施垃圾分类;种植能富集有害重金属元素的植物。

1952年,日本5万多只猫集体跳海自尽

2017年9月24日《水俣公约》第一届缔约国会议开幕 日本患者呼吁加强管控

5.曾震惊世界的日本水俣病是人吃了被甲基汞污染的鱼所引起的,经检测,水俣湾海水中甲基汞的含量为0.017 mg/L(符合0.5 mg/L以下的安全标准),对海水中具营养关系的甲、乙、丙、丁、戊五种生物体内残存甲基汞的含量分析,结果如表:

则以下叙述不正确的是

A.生物体内甲基汞含量的积累是通过食物链的途径实现的

B.种群丁体内甲基汞含量约是海水的3 000倍,对这个现象的正确解释是甲基汞沿食物链逐级积累,此现象称为生物富集

C.这五种生物能量流动过程是甲→戊→丙→乙→丁

D.该生态系统内碳循环开始于生产者

E.甲基汞可以通过食物链回归非生物环境

生物 甲 乙 丙 丁 戊

甲基汞浓度(mg·L-1) 0.05 5.00 0.51 50.00 0.48

土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,这些生物的数量是极其繁多的,例如一茶匙表层土就可能含有亿万个细菌。

由于各地气候与环境等因素不同,落叶在土壤中被分解的时间也是不同的,一般在温暖、湿润的环境中需要一至数月时间。

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果、得出结论

表达交流

探究土壤微生物的分解作用

探究.实践

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内实验组落叶腐烂程度 对照组

土壤微生物对落叶有分解作用

土壤进行处理,排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变。

不能加热烘干,可将土壤用塑料袋包好,放在60℃恒温箱中1小时灭菌

案例1:

小于

探究土壤微生物的分解作用

探究.实践

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂,水浴加热 A2

B2

结论分析

土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

案例2:

淀粉被水解

探究土壤微生物的分解作用

探究.实践

6.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。下列有关叙述不正确的是

组别 1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度地分解

聚焦

学习目标:

1.物质循环

2.生物富集

3.物质循环与能量流动的关系

4.探究土壤微生物的分解作用

第3 节 生态系统的物质循环

亲 听说地球上的煤炭还够人类开采200年左右,石油大约40年左右就没了.

为什么维持生态系统所需大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完?

噢 不知氧气还能够我们用多少年!

一.碳循环

【想一想】你呼出的CO2离开你后会开始怎样的旅行?

CO2

呼吸作用

光合作用

摄食

粪便

分解者

呼吸作用

呼吸作用

C元素和O元素在生物群落和非生物环境之间是不断循环的

资料1 二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

【讨论1】碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在

碳的存在形式:

②在生物群落中

主要是有机物的形式

①在非生物环境中

主要是CO2的形式

生物群落中的有机物

煤、石油

大气中的二氧化碳库

一.碳循环

构建碳循环模型

【讨论2】碳是如何进出生产者、消费者、分解者的

大气中的二氧化碳库

煤

石油

光合作用

呼吸作用

溶解

光合作用

1)光合作用等;

将二氧化碳转化为有机物;

2)呼吸作用等;

将有机物分解为二氧化碳。

生产者

1)摄食等;

将前一营养级的有机物转化为自身的有机物;

2)呼吸作用等;

将有机物分解为二氧化碳。

消费者

1)食腐、腐生等;

将现成有机物转化为自身有机物;

2)呼吸作用等;

将有机物分解为二氧化碳。

分解者

分解作用

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

构建碳循环模型

1.碳主要以什么形式在非生物环境和生物群落之间循环?

2.碳是通过什么生理过程进入生物群落的?

3.碳在生物群落内部传递的主要途径和形式分别是什么?

4.生物群落中的碳以什么途径回归大气圈?

碳在生物体之间的传递途径是 。

1.碳循环过程

4.碳在生物群落内传递的途径:

食物链和食物网

2.碳的存在形式:

1)生物群落与非生物环境之间: 。

2)生物群落内部: 。

1)非生物环境中: 。

2)生物群落中: 。

二氧化碳和碳酸盐

含碳有机物

3.碳的流动形式:

CO2

含碳有机物

一.碳循环

非生物环境 ( CO2 )

生物群落

(有机物)

光合作用、化能合成作用

呼吸作用、分解作用、燃烧

6.碳返回非生物环境的途径:

2)分解者的分解作用

1)生产者、消费者的呼吸作用

3)化石燃料的燃烧

5.碳进入生物群落的途径:

1)光合作用

2)化能合成作用

【方法技巧】巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

大气中的CO2库

生产者

分解者

消费者

生产者

初级消费者

大气中的CO2库

次级消费者

分解者

大气中的CO2库

生产者

初消

次消

三级消

分解者

辨图要点:

1.碳循环中,只有生产者与非生物环境之间的箭头是双向的

2.箭头指向最多的是大气中的CO2库,其次是分解者

1)原因

化石燃料的大量燃烧(主要原因)

森林、草原等植被的破坏

2)危害

3)缓解措施

极地和高山冰川加速融化

海平面上升

气温升高

对人类和其他生物的生存构成威胁

减少化石燃料的使用,开发新能源

大力植树种草,提高森林覆盖率

与社会的联系—温室效应

碳达峰

碳中和

2030年

2060年

碳排放在由升转降的过程中,碳排放的最高点即碳峰值

大多数发达国家已经实现碳达峰

我国目前碳排放增速放缓,但仍呈增长态势,尚未达峰。

人为排放源与通过植树造林、碳捕集与封存技术等人为吸收汇达到平衡

碳中和的吸收汇只包括通过植树造林、森林管理和碳捕获与封存等人为活动增加的碳汇,而不是自然碳汇。

中国国家主席习近平在2020年9月22日召开的联合国大会上表示:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。

1.概念:

组成生物体的 等______,都在不断进行着从_____________到__________,又从__________到______________的_____过程,这就是生态系统的物质循环,又叫___________________。

碳、氢、氧、氮、磷、硫

元素

非生物环境

生物群落

生物群落

非生物环境

循环

生物地球化学循环

这里的物质是指?

在哪两者之间循环?

生物 群落

组成生物体的C、H、O、N等元素

无机 环境

反复循环

这里的生态系统是指?

物质循环的过程中不同生物起什么作用?

生产者完成了物质和能量的输入;分解者实现了物质和能量的输出;消费者加快了物质循环;

在生物群落内部物质是沿食物链和食物网单向流动的

二.物质循环

生态系统的物质循环具有全球性,在生物圈中循环往复。例如,CO2能够随着大气环流在全球范围内进行

有人说这些元素的循环具有全球性,你赞同吗?说说你的理由。

2.特点

循环往复、全球性

1.如图是自然界碳循环的简图。据图分析,下列叙述错误的是

A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者

B.①②③表示CO2通过甲、丙、乙的呼吸作用

进入大气中

C.④主要表示大气中CO2通过光合作用进入生

物群落

D.碳元素以无机物的形式在丙→乙→甲所示的渠道流动

2.如图为碳循环的部分示意图。

下列叙述正确的是

A.碳元素在②③④⑤⑥过程中以有机物的形式流动

B.①中的碳元素含量是⑦⑧中的碳元素含量之和

C.图中生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ可以构成3条食物链

D.豆科植物根部的根瘤菌所需的有机碳来自⑥过程

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

1.在碳循环模型中绘制能量流动的过程

光 能

热 能

能量流动和物质循环的关系:

同时进行,相互依存,不可分割。

②物质是能量沿着食物链(网)流动的 ;

③能量是物质在生物群落和非生物环境之间循环往返的 。

载体

动力

①能量的固定、储存、转移和释放都离不开物质的 和 ;

合成

分解

三.能量流动和物质循环的关系

能量流动 物质循环

范围

形式

特点

过程

终点

联系

生态系统各营养级之间

生物圈

主要以有机物中的化学能的形式

碳在生物群落和非生物环境间主要以二氧化碳的形式

单向流动、逐级递减

全球性、循环往复运动

沿食物链、食物网单向流动

在生物群落和非生物环境之间循环往返

③能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

二者是生态系统的主要功能,它们同时进行,相互依存,不可分割:

①能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程;

②物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;

以热能形式散失

循环往复、没有终点

2.比较

3.分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是

A.物质作为能量的载体,使能量

沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不

断地在生物群落和非生物环境

之间循环往复

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

4.下列有关生态系统的物质循环和能量流动的叙述,错误的是

A.参与能量流动的总能量大小与生产者数量有关,与食物链长短无关

B.处于最高营养级的生物所同化的能量不会再提供给其他生物

C.农民拔草或杀灭害虫,虽然影响了食物链但可以调整能量流动关系

D.食物链既是物质传递链又是能量传递链,物质与能量相互依存、不可

分割

物质循环具有全球性

农田

南极的企鹅

DDT杀虫剂

问题:是不是所有的物质都能较快地通过食物链回归非生物环境呢?

铅是一种毒性很强的化学元素

资料1:铅对人体血液、血管、肾脏、生殖腺和神经系统等均有毒害作用。在儿童中,铅中毒症状尤为明显。

自2013年起,联合国环境规划署和世界卫生组织联合号召:每年十月底在全球开展“预防铅中毒国际行动周”活动。

资料2:铅在植物组织中可致光合作用及脂肪代谢的强度减弱,吸水量减少,耗氧量增加。

资料3:铅对微生物也具有毒害作用。

03

1.概念:

2.物质:

3.特点:

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象

重金属:如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)

人工合成的有机物:如DDT、六六六

1)沿食物链(网)逐级富集

DDT浓度沿食物链放大了一千万倍

2)全球性

20

四.生物富集

4.生物富集的危害:

进入人体的甲基汞在体内代谢缓慢,且不易排出,严重时会引起中毒。通过血脑屏障进入大脑的汞会侵害脑神经,导致脑萎缩。

5.减少生物富集的的措施:

合理利用资源,减少排放;实施垃圾分类;种植能富集有害重金属元素的植物。

1952年,日本5万多只猫集体跳海自尽

2017年9月24日《水俣公约》第一届缔约国会议开幕 日本患者呼吁加强管控

5.曾震惊世界的日本水俣病是人吃了被甲基汞污染的鱼所引起的,经检测,水俣湾海水中甲基汞的含量为0.017 mg/L(符合0.5 mg/L以下的安全标准),对海水中具营养关系的甲、乙、丙、丁、戊五种生物体内残存甲基汞的含量分析,结果如表:

则以下叙述不正确的是

A.生物体内甲基汞含量的积累是通过食物链的途径实现的

B.种群丁体内甲基汞含量约是海水的3 000倍,对这个现象的正确解释是甲基汞沿食物链逐级积累,此现象称为生物富集

C.这五种生物能量流动过程是甲→戊→丙→乙→丁

D.该生态系统内碳循环开始于生产者

E.甲基汞可以通过食物链回归非生物环境

生物 甲 乙 丙 丁 戊

甲基汞浓度(mg·L-1) 0.05 5.00 0.51 50.00 0.48

土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,这些生物的数量是极其繁多的,例如一茶匙表层土就可能含有亿万个细菌。

由于各地气候与环境等因素不同,落叶在土壤中被分解的时间也是不同的,一般在温暖、湿润的环境中需要一至数月时间。

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果、得出结论

表达交流

探究土壤微生物的分解作用

探究.实践

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内实验组落叶腐烂程度 对照组

土壤微生物对落叶有分解作用

土壤进行处理,排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变。

不能加热烘干,可将土壤用塑料袋包好,放在60℃恒温箱中1小时灭菌

案例1:

小于

探究土壤微生物的分解作用

探究.实践

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂,水浴加热 A2

B2

结论分析

土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

案例2:

淀粉被水解

探究土壤微生物的分解作用

探究.实践

6.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。下列有关叙述不正确的是

组别 1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度地分解