第四单元13《迷娘(之一)》《致大海》课件(共45张PPT)统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 第四单元13《迷娘(之一)》《致大海》课件(共45张PPT)统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-12 01:18:06 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

I have carefully collected whatever I have been able to learn of the story of poor Werther, and here present it to you, knowing that you will thank me for it. To his spirit and character you cannot refuse your admiration and love: to his fate you will not deny your tears.

And thou, good soul, who sufferest the same distress as he endured once, draw comfort from his sorrows; and let this little book be thy friend, if, owing to fortune or through thine own fault, thou canst not find a dearer companion.

迷娘(之一)

歌德

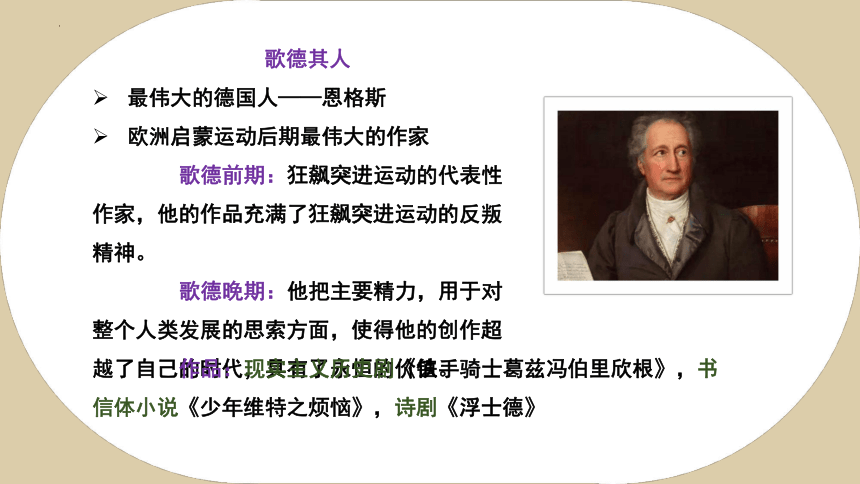

歌德其人

最伟大的德国人——恩格斯

欧洲启蒙运动后期最伟大的作家

歌德前期:狂飙突进运动的代表性作家,他的作品充满了狂飙突进运动的反叛精神。

歌德晚期:他把主要精力,用于对整个人类发展的思索方面,使得他的创作超越了自己的时代,具有了永恒的价值。

作品:现实主义历史剧《铁手骑士葛兹冯伯里欣根》,书信体小说《少年维特之烦恼》,诗剧《浮士德》

时代背景

歌德一生跨两个世纪,正当欧洲社会变革年代,封建制度的日趋崩溃,革命力量的不断高涨,促使歌德不断接受先进思潮的影响,从而加深自己对于社会的认识,创作出当代最优秀的文艺作品。

《迷娘》是歌德创作的自传性长篇小说《威廉 迈斯特》的第一部《威廉迈斯特的学习时代》中的人物迷娘歌唱的唱词,是根据迷娘的经历而作的一首委婉优美的诗歌。

“迷娘”(Mignon,原为法语,意思是“可爱的”“动人的”)。

《迷娘》中的迷娘是马戏团里一个走钢丝的演员,后来被主人公威廉迈斯特赎买,收留在身边,是小说中最动人的人物。她是一位性格内向、身体瘦弱的少女,却有着谜一样的性格魅力。她出生于意大利,是一个贵族与自己的妹妹私通剩下的孩子,很小的时候被人诱拐到德国,过着饥寒交迫、颠沛流离的生活,她的父亲后来流落街头,以弹琴买艺为生。后来她遇到迈斯特,过上了最美好的日子,并且强烈爱上迈斯特。可是由于疾病,她不久就去世了。

第一节:

意象:柠檬花,蓝天,宜人的和风,静立的桃金娘,高耸的月桂

特点——宁静美好

1.色彩明丽。绿叶、金黄的橙子,还有柠檬花和桃金娘,色彩明丽,映衬着蓝天,美丽的意大利自然风光画卷展现在读者眼前。

2.氛围宁静。轻盈的微风与宁静的氛围,动静相宜,令人向往!

3.地域风味。“柠檬花开”、“茂密的绿叶”、“橙子金黄”、“宜人的和风”、“桃金娘静立”、“月桂梢头高展”几个意象,都是意大利自然风光的典型景物。这几个意象的选取,突出了意大利独特的地域特点。

内容:故国美好的景物

情感:对故国的强烈思念

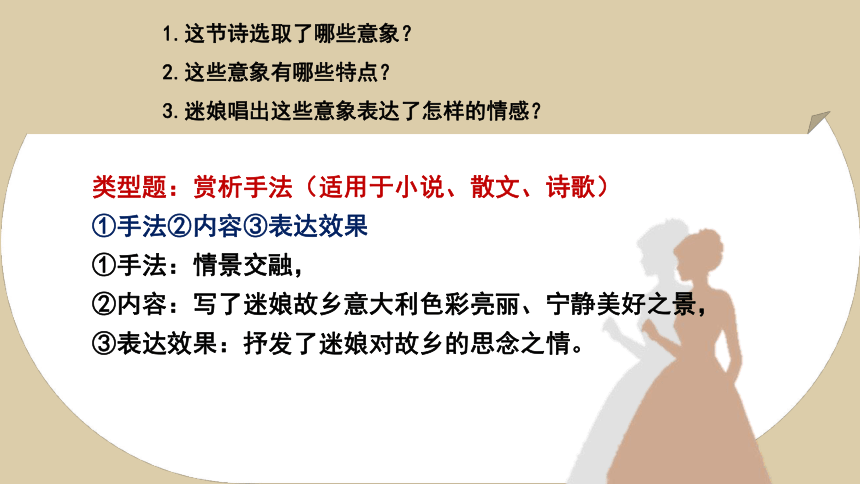

1.这节诗选取了哪些意象?

2.这些意象有哪些特点?

3.迷娘唱出这些意象表达了怎样的情感?

具有象征意义的意象:

桃金娘:维纳斯的神树,而维纳斯是罗马神话中爱与美的女神,象征着爱情与美。

月桂:阿波罗的神树,阿波罗是古希腊神话中的光明、预言、音乐和医药之神,消灾解难之神,具有太阳神的属性,象征着光明和美好。

1.这节诗选取了哪些意象?

2.这些意象有哪些特点?

3.迷娘唱出这些意象表达了怎样的情感?

类型题:赏析手法(适用于小说、散文、诗歌)

①手法②内容③表达效果

①手法:情景交融,

②内容:写了迷娘故乡意大利色彩亮丽、宁静美好之景,

③表达效果:抒发了迷娘对故乡的思念之情。

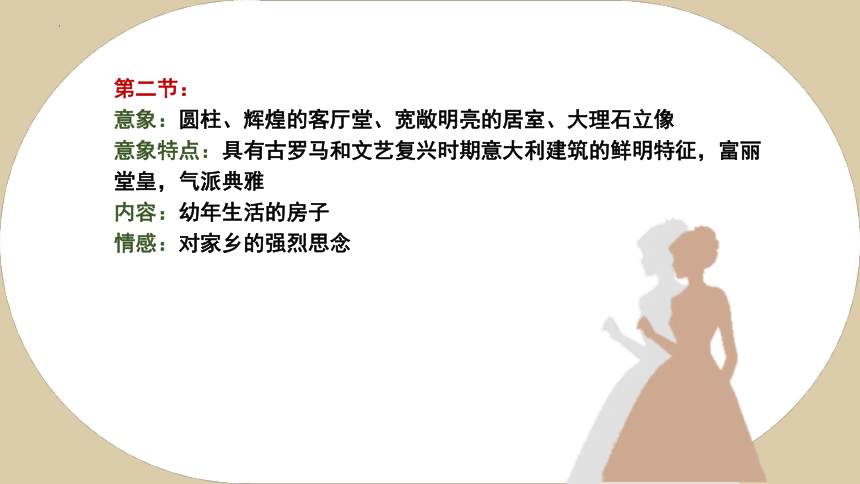

第二节:

意象:圆柱、辉煌的客厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像

意象特点:具有古罗马和文艺复兴时期意大利建筑的鲜明特征,富丽堂皇,气派典雅

内容:幼年生活的房子

情感:对家乡的强烈思念

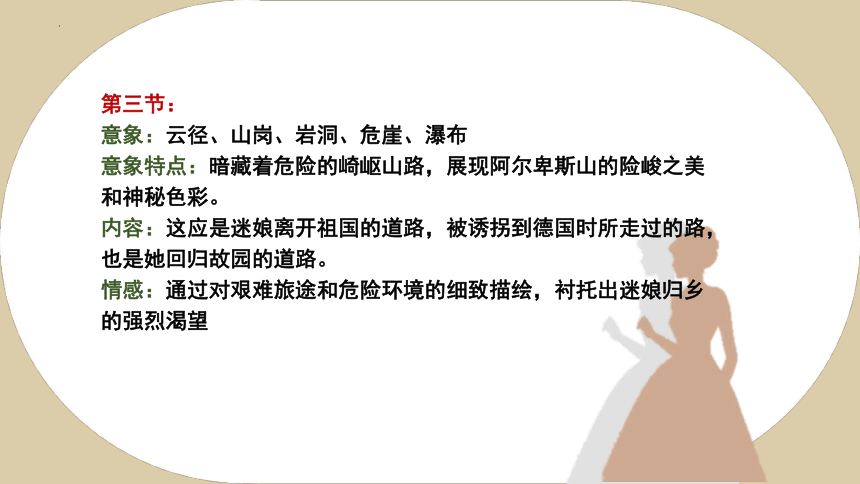

第三节:

意象:云径、山岗、岩洞、危崖、瀑布

意象特点:暗藏着危险的崎岖山路,展现阿尔卑斯山的险峻之美和神秘色彩。

内容:这应是迷娘离开祖国的道路,被诱拐到德国时所走过的路,也是她回归故园的道路。

情感:通过对艰难旅途和危险环境的细致描绘,衬托出迷娘归乡的强烈渴望

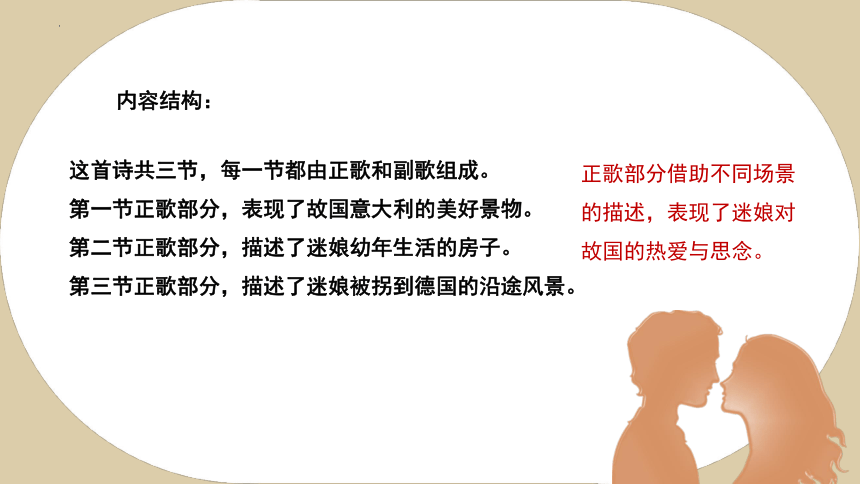

内容结构:

这首诗共三节,每一节都由正歌和副歌组成。

第一节正歌部分,表现了故国意大利的美好景物。

第二节正歌部分,描述了迷娘幼年生活的房子。

第三节正歌部分,描述了迷娘被拐到德国的沿途风景。

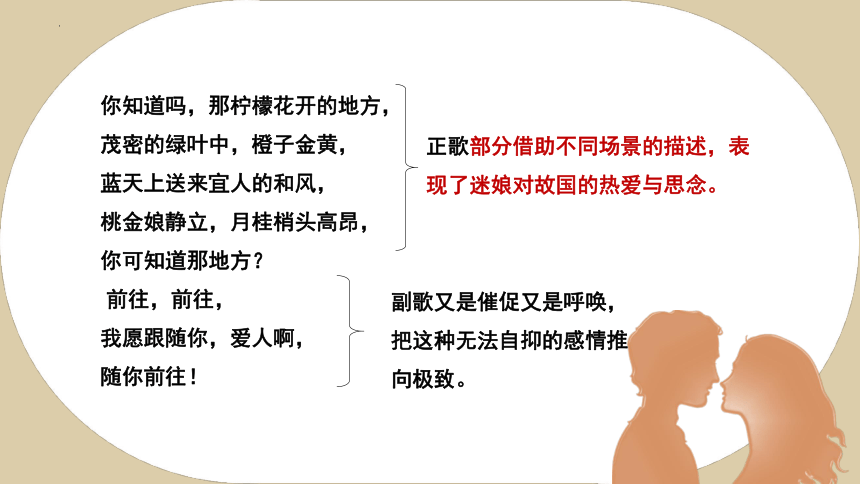

正歌部分借助不同场景的描述,表现了迷娘对故国的热爱与思念。

正歌部分借助不同场景的描述,表现了迷娘对故国的热爱与思念。

你知道吗,那柠檬花开的地方,

茂密的绿叶中,橙子金黄,

蓝天上送来宜人的和风,

桃金娘静立,月桂梢头高昂,

你可知道那地方?

前往,前往,

我愿跟随你,爱人啊,

随你前往!

副歌又是催促又是呼唤,把这种无法自抑的感情推向极致。

艺术手法——复沓叠唱

类似《诗经》中的重章叠句

三节正歌第一句开头和第五句都采用了诗句反复的手法,“你可知道”加强了询问力量,增大了想念的程度。

副歌部分采用了基本相同的架构句式,只在个别关键的地方替换一两个字,不仅使诗歌的思想内涵增大,使诗歌所表达的感情更加热切和复杂,而且使诗歌具有音乐复唱的旋律美感,增强了诗歌的抒情性和艺术感染力。

艺术手法——复沓叠唱

类似《诗经》中的重章叠句

概念:句子和句子之间可以更换少数的词语,叫复沓;无更换词语叫做叠句或反复。

复沓有时也叫反复,它经常出现在各种文体中。按形式可分为词语反复、句子反复,段落反复,连续反复,间隔反复等数种。如“即使雪山变成酥油/也被官老爷所占有/即使大海变成乳汁/我们也无权喝一口/” 含有词语和句子反复的特点。反复与排比相通之处,如果间隔反复的各项有相同或相似的语法结构,意义相关,语气一致,同时有相同的同语,可以构成“排比式反复”。否则不可将反复视为排比。

艺术手法——复沓叠唱

类似《诗经》中的重章叠句

如《木兰诗》:“问女何所思,问女何所忆。 女亦无所思,女亦无所忆。” 这四句是复沓句。

朱自清《匆匆》复沓的运用,“只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?”“徘徊”“匆匆”等字眼反复出现,一种幽怨之情反复回荡。

运用复沓,可以加强语势,抒发强烈的感情,表达深刻的思想,分清文章的脉络、层次,增强语言节奏感。

艺术手法——抒情特点

1.主歌部分寄情于景,情景交融。

诗人将浓郁而强烈的情感融入饱含感情的意象中,将回归故乡、追求美好生活的热望和决心通过一组组的景物抒发出来。

2.诗的副歌部分,采用直抒胸臆的表达方式。

不可遏制的思乡之情。

“前往!前往!”

“我愿跟随你,爱人啊,随你前往!”

“我愿跟随你,恩人啊,随你前往!”

“我愿跟随你,父亲啊,随你前往!”

感情一次比一次强烈

《迷娘(之一)》中,“你知道吗”“你可知道……”的询问以及“前往,前往”的回答有什么作用?

“你知道吗”“你可知道……”的询问,既是询问也是倾诉,既引起读者的好奇心,也强化了迷娘对故乡的思乡之情。副歌中迷娘的应答,不仅回应了询问,而且进一步把思乡之情变为回乡的行动。

艺术手法——对话方式

诗歌中“爱人”“恩人”“父亲”是同一个人还是三个人?请阐述你的观点。

“爱人”“恩人”“父亲”是同一个人,即威廉·迈斯特。

爱人:迷娘深深地爱着他

恩人/父亲:知道自己的爱情是无法实现的。

这三种称呼的转换,表达了迷娘对威廉·迈斯特怀有复杂、真挚而又深沉的情感,既哀婉,又美好。

迷娘曲

歌德

意象——客观、主观、独特——丰美

意境——美好、哀婉、神秘——优美

意蕴——思念、爱恋、憧憬——唯美

结构——复沓、叠唱、对话——完美

歌德在18世纪80年代中期,因为无法忍受当时德国社会沉闷而压抑的环境,以不告而别的方式出逃,在意大利漫游将近两年才返回德国。在他心目中,意大利是理想化的古典主义的化身,代表着人、自然、艺术的和谐一体。对意大利这种人文主义化的、田园牧歌式的想象也反映在《迷娘》(之一)这首诗里。这首诗因此也就获得了一种独立于小说情节之外的更普遍的意蕴,抒发了歌德对于人类精神发展所可能达到的一种完美境界的向往。

致 大 海

普 希 金

俄国文学之始祖——普希金

俄国浪漫主义文学的杰出代表,现实主义文学的奠基人。他生于莫斯科一个贵族家庭,从小受到文学的熏陶,1814年公开发表诗作。普希金写下了一些歌颂自由、反对专制暴政的充满激情的诗篇。因此遭到沙皇政府的迫害,被沙皇政府流放。普希金写了不少形式多样、题材广泛的作品,除了一些叙事诗、小说,他一生写了近九百首抒情诗。他的诗具有明快的哀歌式的忧郁、高度的思想性和强烈的艺术感染力。

政治抒情诗《致恰达耶夫》《自由颂》诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》、散文体小说《别尔金小说集》及长篇小说《上尉的女儿》

时代背景:

《致大海》写于1824年。

1820年,在《自由颂》中显示对专制的仇恨和对自由的追求:你专制独裁的暴君/我憎恨你,憎恨你的宝座/我以我严峻和欢乐的眼光/盾看待你的覆灭,你儿孙的灭亡。由此,被沙俄政府流放南高加索。度过了四年的放逐生活。

1824年又第二次被放逐, 临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏。在这种抗争无效、期望渺茫的心境中,他写下了这首诗篇。

致 大 海

致:向对方表示情意 大海:诗歌抒情的对象

《致大海》是一首政治抒情诗。

第一层次:海之留恋

与大海告别

(1-7)

1. 再见吧,自由的元素!

最后一次了,在我眼前

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

2. 仿佛友人的忧郁的絮语,

仿佛他别离一刻的招呼,

最后一次了,我听着你的

喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

“再见吧”“最后一次”:向大海告别。

“你”:以大海为知心朋友,以面对面、心交心的方式向大海倾诉心曲。

“自由的元素”:奠定了“大海”象征意蕴的基础

在诗人的笔下大海呈现出怎样的景象?

1. ……

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

2. 仿佛友人的忧郁的絮语,

……

喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

4. 啊,我多么爱听你的回声,

那喑哑的声音,那深渊之歌,

我爱听你黄昏时分的幽静,

和你任性的脾气的发作!

5.……

但你若汹涌起来,无法克服,

成群的渔船就会覆没。

大海自由奔放,狂放不羁。博大的胸怀,恢弘的气度,奇伟的力量。

作者是大海的友人,时刻倾听着大海。

大海与诗人之间如此亲密的情感关联源自何处?

“自由”:表达了诗人对自由的景仰,对力量的崇尚。

6.直到现在,我还不能离开

这令我厌烦的凝固的石岸,

我还没有热烈地拥抱你,大海!

也没有让我的诗情的波澜

随着你的山脊跑开!

7.你在期待,呼唤……

我却被缚住,

我的心徒然想要挣脱开,

是更强烈的感情把我迷住,

于是我在岸边留下来……

诗人为什么厌烦“凝固的石岸”?“岸”又有何象征意义?

“石岸”使诗人无法热烈地拥抱大海,整个人“被缚住了这些“凝固的石岸”正是黑暗现实的象征,它是拘禁诗人的无边的囚牢,它使诗人向往自由的夙愿无法实现。

(1-7):海之留恋

与大海告别,热爱大海,追求自由的心声和因自身的不自由而感到的悲伤痛苦

第二层次:海之思考

缅怀英雄拿破仑和伟大诗人拜伦(8-13)

划出诗中写拿破仑的相关诗句,想一想诗人由自由的大海联想到英雄拿破仑,意在表达什么情感?

8. ……

在你的荒凉中,只有一件东西

也许还激动我的心灵。

9. 一面峭壁,一座光荣的坟墓……

那里,种种伟大的回忆

已在寒冷的梦里沉没,

啊,是拿破仑熄灭在那里。

10. 他已经在苦恼里长眠。

……

拿破仑·波拿巴(1804-1815),法兰西帝国缔造者,卓越的军事家,野心勃勃的政治家。曾经领导革命的法国取得许多场胜利,进行了对欧洲各封建国家的战争,削弱了欧洲大陆的封建势力。重要功绩还有他颁布了《拿破仑法典》,确立了资本主义社会的立法规范,至今还发挥着重要作用。最后在欧洲各国的联合反对下被迫退位,在几年以前死于大西洋中的流放地。

失败反把失败者变得更崇高了,倒了的波拿巴仿佛比立着的拿破仑还要更高大些。拿破仑是重建废墟的宗师巨匠,是查理大帝、路易十一、亨利四世、黎塞留……的继承者,他当然有污点,有疏失,甚至有罪恶,就是说,他是一个人;但他在疏失中仍是庄严的,在污点中仍是卓越的,在罪恶中也还是有雄才大略的。 (雨果)

8. ……

在你的荒凉中,只有一件东西

也许还激动我的心灵。

9. 一面峭壁,一座光荣的坟墓……

那里,种种伟大的回忆

已在寒冷的梦里沉没,

啊,是拿破仑熄灭在那里。

10. 他已经在苦恼里长眠。

……

“拿破仑熄灭在那里”:拿破仑去世“光荣的坟墓”:他的坟墓

“种种伟大的回忆”:一生的功业, “在寒冷的梦里沉没”“在苦恼里长眠”:怎么去世的

诗人对拿破仑功业未成含恨而终的人生结局感到十分惋惜。在诗中,拿破仑成为了自由的化身,对他的缅怀,也就是对自由的向往。

拿破仑之后,诗人又联想到“另一个天才”的诗人拜伦,诗人又意在表达什么情感?

10. ……

紧随着他,另一个天才

象风暴之间驰过我们面前,

啊,我们心灵的另一个主宰。

11.他去了,使自由在悲泣中!

他把自己的桂冠留给世上。

喧腾吧,为险恶的天时而汹涌,

噢,大海!他曾经为你歌唱。

12.他是由你的精气塑成的,

海啊,他是你的形象的反映;

他象你似的深沉、有力、阴郁,

他也倔强得和你一样。

13.世界空虚了……哦,海洋,

现在你还能把我带到哪里

……

拜伦是英国一位具有叛逆性格的浪漫主义诗人,其创作的思想核心是自由与正义。他与压迫和奴役人民的社会势不两立,曾骄傲地宣称“我可以独自兀立人间,但绝不把我自由的思想换取一座王位。”在他看来,为自由而献身无比美好,他的诗中写道:“啊,自由,你在牢狱里才最灿烂。”

对自由的热忱使他成为一个自由使者,他曾不顾个人安危支持欧洲弱小民族的民主主义运动。1823年秋,他曾自己率领自己招募的一支队伍,乘自己出资武装的一艘战舰,远征巴尔干,声援希腊人民法反对土耳其统治的民族解放斗争,并亲自统率,最后病死在战争前线上。为自由而献身。

紧随着他,另一个天才

象风暴之间驰过我们面前,

啊,我们心灵的另一个主宰。

他去了,使自由在悲泣中!

他把自己的桂冠留给世上。

喧腾吧,为险恶的天时而汹涌,

噢,大海!他曾经为你歌唱。

他是由你的精气塑成的,

海啊,他是你的形象的反映;

他象你似的深沉、有力、阴郁,

他也倔强得和你一样。

讴歌拜伦:天才、心灵主宰、把桂冠留给世上,用大海精神塑成的“倔强得和你一样”的英雄。

情感:对拜伦为自由而献身的精神充满了崇敬。拜伦的离世让诗人感到无限哀伤。

拿破仑、拜伦共同点:

①被流放的命运;②不屈服的精神;③自由的歌唱者

(诗人在他们身上看到了自己的影子)

作用:①歌颂勇于斗争的精神;②表达对当时弥漫整个欧洲的反动气氛的反抗;③表明作者对自由精神的不懈追求。④对自己前程渺茫、壮志难酬的悲哀。如诗句:“世界空虚了,海洋,现在你还能把我带到哪里 /到处,人们的命运都是一样:/哪里有幸福,必有教育/或暴君看守得非常严密。”

(8-13):海之思考

转入对社会现实和诗人人生命运的思考。抒发自己崇尚自由而壮志难酬,敬慕英雄而前途渺茫的困惑。

第二层次:海之信念

最后告别大海,永久怀念大海

(14-15)

14.再见吧,大海!你壮观的美色

将永远不会被我遗忘;

我将久久地,久久地听着

你在黄昏时分的轰响。

15.心里充满了你,我将要把

你的山岩,你的海湾,

你的光和影,你的浪花的喋喋,

带到森林,带到寂静的荒原。

再次回到“告别”的主题

“永远不会被我遗忘”“心里充满了你”。表示自己即使远行,也要将对大海的记忆“带到森林,带到寂静的荒原”。

《致大海》中的“你”指的是谁?

表面上是指大海,实质上是指自由和解放。

14.再见吧,大海!你壮观的美色

将永远不会被我遗忘;

我将久久地,久久地听着

你在黄昏时分的轰响。

15.心里充满了你,我将要把

你的山岩,你的海湾,

你的光和影,你的浪花的喋喋,

带到森林,带到寂静的荒原。

表明自己会将大海的意志铭记于心,宣告了作者对自由永不磨灭的渴望,宣告了他对沙皇迫害的蔑视。

(14-15)海之信念

收束全诗,照应开篇,抒发了诗人最后告别大海,怀念大海,铭记大海,传播自由的心声。

海之留恋(1-7)

海之思考(8-13)

海之信念(14-15)

致大海

《致大海》中的“你”指的是谁?有什么特点?诗人为什么要向“你”告别?

表面上是指大海,实质上是指自由和解放。

大海与诗人共有的自由奔放的精神,使得诗人与大海在感情上相通,所以诗人才会将“大海”当成自己可以倾诉的知己,从而与它深情地话别。而诗人的心灵因“大海”而得到彻底的净化,感情得到升华。

最后一节,诗人从拿破仑与拜伦身上得到了精神力量,在最后告别大海时,他已消除了原先的“迷惘”和“苦思”,并表示将会把“你”带到“寂静的荒原”—第二次流放的地方。

以上内容是通过什么线索把它们贯穿起来的

诗人以和大海的感情交流为线索

海之恋

海之思

海之念

I have carefully collected whatever I have been able to learn of the story of poor Werther, and here present it to you, knowing that you will thank me for it. To his spirit and character you cannot refuse your admiration and love: to his fate you will not deny your tears.

And thou, good soul, who sufferest the same distress as he endured once, draw comfort from his sorrows; and let this little book be thy friend, if, owing to fortune or through thine own fault, thou canst not find a dearer companion.

迷娘(之一)

歌德

歌德其人

最伟大的德国人——恩格斯

欧洲启蒙运动后期最伟大的作家

歌德前期:狂飙突进运动的代表性作家,他的作品充满了狂飙突进运动的反叛精神。

歌德晚期:他把主要精力,用于对整个人类发展的思索方面,使得他的创作超越了自己的时代,具有了永恒的价值。

作品:现实主义历史剧《铁手骑士葛兹冯伯里欣根》,书信体小说《少年维特之烦恼》,诗剧《浮士德》

时代背景

歌德一生跨两个世纪,正当欧洲社会变革年代,封建制度的日趋崩溃,革命力量的不断高涨,促使歌德不断接受先进思潮的影响,从而加深自己对于社会的认识,创作出当代最优秀的文艺作品。

《迷娘》是歌德创作的自传性长篇小说《威廉 迈斯特》的第一部《威廉迈斯特的学习时代》中的人物迷娘歌唱的唱词,是根据迷娘的经历而作的一首委婉优美的诗歌。

“迷娘”(Mignon,原为法语,意思是“可爱的”“动人的”)。

《迷娘》中的迷娘是马戏团里一个走钢丝的演员,后来被主人公威廉迈斯特赎买,收留在身边,是小说中最动人的人物。她是一位性格内向、身体瘦弱的少女,却有着谜一样的性格魅力。她出生于意大利,是一个贵族与自己的妹妹私通剩下的孩子,很小的时候被人诱拐到德国,过着饥寒交迫、颠沛流离的生活,她的父亲后来流落街头,以弹琴买艺为生。后来她遇到迈斯特,过上了最美好的日子,并且强烈爱上迈斯特。可是由于疾病,她不久就去世了。

第一节:

意象:柠檬花,蓝天,宜人的和风,静立的桃金娘,高耸的月桂

特点——宁静美好

1.色彩明丽。绿叶、金黄的橙子,还有柠檬花和桃金娘,色彩明丽,映衬着蓝天,美丽的意大利自然风光画卷展现在读者眼前。

2.氛围宁静。轻盈的微风与宁静的氛围,动静相宜,令人向往!

3.地域风味。“柠檬花开”、“茂密的绿叶”、“橙子金黄”、“宜人的和风”、“桃金娘静立”、“月桂梢头高展”几个意象,都是意大利自然风光的典型景物。这几个意象的选取,突出了意大利独特的地域特点。

内容:故国美好的景物

情感:对故国的强烈思念

1.这节诗选取了哪些意象?

2.这些意象有哪些特点?

3.迷娘唱出这些意象表达了怎样的情感?

具有象征意义的意象:

桃金娘:维纳斯的神树,而维纳斯是罗马神话中爱与美的女神,象征着爱情与美。

月桂:阿波罗的神树,阿波罗是古希腊神话中的光明、预言、音乐和医药之神,消灾解难之神,具有太阳神的属性,象征着光明和美好。

1.这节诗选取了哪些意象?

2.这些意象有哪些特点?

3.迷娘唱出这些意象表达了怎样的情感?

类型题:赏析手法(适用于小说、散文、诗歌)

①手法②内容③表达效果

①手法:情景交融,

②内容:写了迷娘故乡意大利色彩亮丽、宁静美好之景,

③表达效果:抒发了迷娘对故乡的思念之情。

第二节:

意象:圆柱、辉煌的客厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像

意象特点:具有古罗马和文艺复兴时期意大利建筑的鲜明特征,富丽堂皇,气派典雅

内容:幼年生活的房子

情感:对家乡的强烈思念

第三节:

意象:云径、山岗、岩洞、危崖、瀑布

意象特点:暗藏着危险的崎岖山路,展现阿尔卑斯山的险峻之美和神秘色彩。

内容:这应是迷娘离开祖国的道路,被诱拐到德国时所走过的路,也是她回归故园的道路。

情感:通过对艰难旅途和危险环境的细致描绘,衬托出迷娘归乡的强烈渴望

内容结构:

这首诗共三节,每一节都由正歌和副歌组成。

第一节正歌部分,表现了故国意大利的美好景物。

第二节正歌部分,描述了迷娘幼年生活的房子。

第三节正歌部分,描述了迷娘被拐到德国的沿途风景。

正歌部分借助不同场景的描述,表现了迷娘对故国的热爱与思念。

正歌部分借助不同场景的描述,表现了迷娘对故国的热爱与思念。

你知道吗,那柠檬花开的地方,

茂密的绿叶中,橙子金黄,

蓝天上送来宜人的和风,

桃金娘静立,月桂梢头高昂,

你可知道那地方?

前往,前往,

我愿跟随你,爱人啊,

随你前往!

副歌又是催促又是呼唤,把这种无法自抑的感情推向极致。

艺术手法——复沓叠唱

类似《诗经》中的重章叠句

三节正歌第一句开头和第五句都采用了诗句反复的手法,“你可知道”加强了询问力量,增大了想念的程度。

副歌部分采用了基本相同的架构句式,只在个别关键的地方替换一两个字,不仅使诗歌的思想内涵增大,使诗歌所表达的感情更加热切和复杂,而且使诗歌具有音乐复唱的旋律美感,增强了诗歌的抒情性和艺术感染力。

艺术手法——复沓叠唱

类似《诗经》中的重章叠句

概念:句子和句子之间可以更换少数的词语,叫复沓;无更换词语叫做叠句或反复。

复沓有时也叫反复,它经常出现在各种文体中。按形式可分为词语反复、句子反复,段落反复,连续反复,间隔反复等数种。如“即使雪山变成酥油/也被官老爷所占有/即使大海变成乳汁/我们也无权喝一口/” 含有词语和句子反复的特点。反复与排比相通之处,如果间隔反复的各项有相同或相似的语法结构,意义相关,语气一致,同时有相同的同语,可以构成“排比式反复”。否则不可将反复视为排比。

艺术手法——复沓叠唱

类似《诗经》中的重章叠句

如《木兰诗》:“问女何所思,问女何所忆。 女亦无所思,女亦无所忆。” 这四句是复沓句。

朱自清《匆匆》复沓的运用,“只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?”“徘徊”“匆匆”等字眼反复出现,一种幽怨之情反复回荡。

运用复沓,可以加强语势,抒发强烈的感情,表达深刻的思想,分清文章的脉络、层次,增强语言节奏感。

艺术手法——抒情特点

1.主歌部分寄情于景,情景交融。

诗人将浓郁而强烈的情感融入饱含感情的意象中,将回归故乡、追求美好生活的热望和决心通过一组组的景物抒发出来。

2.诗的副歌部分,采用直抒胸臆的表达方式。

不可遏制的思乡之情。

“前往!前往!”

“我愿跟随你,爱人啊,随你前往!”

“我愿跟随你,恩人啊,随你前往!”

“我愿跟随你,父亲啊,随你前往!”

感情一次比一次强烈

《迷娘(之一)》中,“你知道吗”“你可知道……”的询问以及“前往,前往”的回答有什么作用?

“你知道吗”“你可知道……”的询问,既是询问也是倾诉,既引起读者的好奇心,也强化了迷娘对故乡的思乡之情。副歌中迷娘的应答,不仅回应了询问,而且进一步把思乡之情变为回乡的行动。

艺术手法——对话方式

诗歌中“爱人”“恩人”“父亲”是同一个人还是三个人?请阐述你的观点。

“爱人”“恩人”“父亲”是同一个人,即威廉·迈斯特。

爱人:迷娘深深地爱着他

恩人/父亲:知道自己的爱情是无法实现的。

这三种称呼的转换,表达了迷娘对威廉·迈斯特怀有复杂、真挚而又深沉的情感,既哀婉,又美好。

迷娘曲

歌德

意象——客观、主观、独特——丰美

意境——美好、哀婉、神秘——优美

意蕴——思念、爱恋、憧憬——唯美

结构——复沓、叠唱、对话——完美

歌德在18世纪80年代中期,因为无法忍受当时德国社会沉闷而压抑的环境,以不告而别的方式出逃,在意大利漫游将近两年才返回德国。在他心目中,意大利是理想化的古典主义的化身,代表着人、自然、艺术的和谐一体。对意大利这种人文主义化的、田园牧歌式的想象也反映在《迷娘》(之一)这首诗里。这首诗因此也就获得了一种独立于小说情节之外的更普遍的意蕴,抒发了歌德对于人类精神发展所可能达到的一种完美境界的向往。

致 大 海

普 希 金

俄国文学之始祖——普希金

俄国浪漫主义文学的杰出代表,现实主义文学的奠基人。他生于莫斯科一个贵族家庭,从小受到文学的熏陶,1814年公开发表诗作。普希金写下了一些歌颂自由、反对专制暴政的充满激情的诗篇。因此遭到沙皇政府的迫害,被沙皇政府流放。普希金写了不少形式多样、题材广泛的作品,除了一些叙事诗、小说,他一生写了近九百首抒情诗。他的诗具有明快的哀歌式的忧郁、高度的思想性和强烈的艺术感染力。

政治抒情诗《致恰达耶夫》《自由颂》诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》、散文体小说《别尔金小说集》及长篇小说《上尉的女儿》

时代背景:

《致大海》写于1824年。

1820年,在《自由颂》中显示对专制的仇恨和对自由的追求:你专制独裁的暴君/我憎恨你,憎恨你的宝座/我以我严峻和欢乐的眼光/盾看待你的覆灭,你儿孙的灭亡。由此,被沙俄政府流放南高加索。度过了四年的放逐生活。

1824年又第二次被放逐, 临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起自己坎坷的经历,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏。在这种抗争无效、期望渺茫的心境中,他写下了这首诗篇。

致 大 海

致:向对方表示情意 大海:诗歌抒情的对象

《致大海》是一首政治抒情诗。

第一层次:海之留恋

与大海告别

(1-7)

1. 再见吧,自由的元素!

最后一次了,在我眼前

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

2. 仿佛友人的忧郁的絮语,

仿佛他别离一刻的招呼,

最后一次了,我听着你的

喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

“再见吧”“最后一次”:向大海告别。

“你”:以大海为知心朋友,以面对面、心交心的方式向大海倾诉心曲。

“自由的元素”:奠定了“大海”象征意蕴的基础

在诗人的笔下大海呈现出怎样的景象?

1. ……

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

2. 仿佛友人的忧郁的絮语,

……

喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

4. 啊,我多么爱听你的回声,

那喑哑的声音,那深渊之歌,

我爱听你黄昏时分的幽静,

和你任性的脾气的发作!

5.……

但你若汹涌起来,无法克服,

成群的渔船就会覆没。

大海自由奔放,狂放不羁。博大的胸怀,恢弘的气度,奇伟的力量。

作者是大海的友人,时刻倾听着大海。

大海与诗人之间如此亲密的情感关联源自何处?

“自由”:表达了诗人对自由的景仰,对力量的崇尚。

6.直到现在,我还不能离开

这令我厌烦的凝固的石岸,

我还没有热烈地拥抱你,大海!

也没有让我的诗情的波澜

随着你的山脊跑开!

7.你在期待,呼唤……

我却被缚住,

我的心徒然想要挣脱开,

是更强烈的感情把我迷住,

于是我在岸边留下来……

诗人为什么厌烦“凝固的石岸”?“岸”又有何象征意义?

“石岸”使诗人无法热烈地拥抱大海,整个人“被缚住了这些“凝固的石岸”正是黑暗现实的象征,它是拘禁诗人的无边的囚牢,它使诗人向往自由的夙愿无法实现。

(1-7):海之留恋

与大海告别,热爱大海,追求自由的心声和因自身的不自由而感到的悲伤痛苦

第二层次:海之思考

缅怀英雄拿破仑和伟大诗人拜伦(8-13)

划出诗中写拿破仑的相关诗句,想一想诗人由自由的大海联想到英雄拿破仑,意在表达什么情感?

8. ……

在你的荒凉中,只有一件东西

也许还激动我的心灵。

9. 一面峭壁,一座光荣的坟墓……

那里,种种伟大的回忆

已在寒冷的梦里沉没,

啊,是拿破仑熄灭在那里。

10. 他已经在苦恼里长眠。

……

拿破仑·波拿巴(1804-1815),法兰西帝国缔造者,卓越的军事家,野心勃勃的政治家。曾经领导革命的法国取得许多场胜利,进行了对欧洲各封建国家的战争,削弱了欧洲大陆的封建势力。重要功绩还有他颁布了《拿破仑法典》,确立了资本主义社会的立法规范,至今还发挥着重要作用。最后在欧洲各国的联合反对下被迫退位,在几年以前死于大西洋中的流放地。

失败反把失败者变得更崇高了,倒了的波拿巴仿佛比立着的拿破仑还要更高大些。拿破仑是重建废墟的宗师巨匠,是查理大帝、路易十一、亨利四世、黎塞留……的继承者,他当然有污点,有疏失,甚至有罪恶,就是说,他是一个人;但他在疏失中仍是庄严的,在污点中仍是卓越的,在罪恶中也还是有雄才大略的。 (雨果)

8. ……

在你的荒凉中,只有一件东西

也许还激动我的心灵。

9. 一面峭壁,一座光荣的坟墓……

那里,种种伟大的回忆

已在寒冷的梦里沉没,

啊,是拿破仑熄灭在那里。

10. 他已经在苦恼里长眠。

……

“拿破仑熄灭在那里”:拿破仑去世“光荣的坟墓”:他的坟墓

“种种伟大的回忆”:一生的功业, “在寒冷的梦里沉没”“在苦恼里长眠”:怎么去世的

诗人对拿破仑功业未成含恨而终的人生结局感到十分惋惜。在诗中,拿破仑成为了自由的化身,对他的缅怀,也就是对自由的向往。

拿破仑之后,诗人又联想到“另一个天才”的诗人拜伦,诗人又意在表达什么情感?

10. ……

紧随着他,另一个天才

象风暴之间驰过我们面前,

啊,我们心灵的另一个主宰。

11.他去了,使自由在悲泣中!

他把自己的桂冠留给世上。

喧腾吧,为险恶的天时而汹涌,

噢,大海!他曾经为你歌唱。

12.他是由你的精气塑成的,

海啊,他是你的形象的反映;

他象你似的深沉、有力、阴郁,

他也倔强得和你一样。

13.世界空虚了……哦,海洋,

现在你还能把我带到哪里

……

拜伦是英国一位具有叛逆性格的浪漫主义诗人,其创作的思想核心是自由与正义。他与压迫和奴役人民的社会势不两立,曾骄傲地宣称“我可以独自兀立人间,但绝不把我自由的思想换取一座王位。”在他看来,为自由而献身无比美好,他的诗中写道:“啊,自由,你在牢狱里才最灿烂。”

对自由的热忱使他成为一个自由使者,他曾不顾个人安危支持欧洲弱小民族的民主主义运动。1823年秋,他曾自己率领自己招募的一支队伍,乘自己出资武装的一艘战舰,远征巴尔干,声援希腊人民法反对土耳其统治的民族解放斗争,并亲自统率,最后病死在战争前线上。为自由而献身。

紧随着他,另一个天才

象风暴之间驰过我们面前,

啊,我们心灵的另一个主宰。

他去了,使自由在悲泣中!

他把自己的桂冠留给世上。

喧腾吧,为险恶的天时而汹涌,

噢,大海!他曾经为你歌唱。

他是由你的精气塑成的,

海啊,他是你的形象的反映;

他象你似的深沉、有力、阴郁,

他也倔强得和你一样。

讴歌拜伦:天才、心灵主宰、把桂冠留给世上,用大海精神塑成的“倔强得和你一样”的英雄。

情感:对拜伦为自由而献身的精神充满了崇敬。拜伦的离世让诗人感到无限哀伤。

拿破仑、拜伦共同点:

①被流放的命运;②不屈服的精神;③自由的歌唱者

(诗人在他们身上看到了自己的影子)

作用:①歌颂勇于斗争的精神;②表达对当时弥漫整个欧洲的反动气氛的反抗;③表明作者对自由精神的不懈追求。④对自己前程渺茫、壮志难酬的悲哀。如诗句:“世界空虚了,海洋,现在你还能把我带到哪里 /到处,人们的命运都是一样:/哪里有幸福,必有教育/或暴君看守得非常严密。”

(8-13):海之思考

转入对社会现实和诗人人生命运的思考。抒发自己崇尚自由而壮志难酬,敬慕英雄而前途渺茫的困惑。

第二层次:海之信念

最后告别大海,永久怀念大海

(14-15)

14.再见吧,大海!你壮观的美色

将永远不会被我遗忘;

我将久久地,久久地听着

你在黄昏时分的轰响。

15.心里充满了你,我将要把

你的山岩,你的海湾,

你的光和影,你的浪花的喋喋,

带到森林,带到寂静的荒原。

再次回到“告别”的主题

“永远不会被我遗忘”“心里充满了你”。表示自己即使远行,也要将对大海的记忆“带到森林,带到寂静的荒原”。

《致大海》中的“你”指的是谁?

表面上是指大海,实质上是指自由和解放。

14.再见吧,大海!你壮观的美色

将永远不会被我遗忘;

我将久久地,久久地听着

你在黄昏时分的轰响。

15.心里充满了你,我将要把

你的山岩,你的海湾,

你的光和影,你的浪花的喋喋,

带到森林,带到寂静的荒原。

表明自己会将大海的意志铭记于心,宣告了作者对自由永不磨灭的渴望,宣告了他对沙皇迫害的蔑视。

(14-15)海之信念

收束全诗,照应开篇,抒发了诗人最后告别大海,怀念大海,铭记大海,传播自由的心声。

海之留恋(1-7)

海之思考(8-13)

海之信念(14-15)

致大海

《致大海》中的“你”指的是谁?有什么特点?诗人为什么要向“你”告别?

表面上是指大海,实质上是指自由和解放。

大海与诗人共有的自由奔放的精神,使得诗人与大海在感情上相通,所以诗人才会将“大海”当成自己可以倾诉的知己,从而与它深情地话别。而诗人的心灵因“大海”而得到彻底的净化,感情得到升华。

最后一节,诗人从拿破仑与拜伦身上得到了精神力量,在最后告别大海时,他已消除了原先的“迷惘”和“苦思”,并表示将会把“你”带到“寂静的荒原”—第二次流放的地方。

以上内容是通过什么线索把它们贯穿起来的

诗人以和大海的感情交流为线索

海之恋

海之思

海之念