22.《礼记》二则 课件(共72张PPT)

文档属性

| 名称 | 22.《礼记》二则 课件(共72张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-12 08:30:35 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

《礼记》中的名言常常在我们的耳畔回响,“玉不琢,不成器,人不学,不知道”告诉我们要勤于钻研、勤于学习;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,才能有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。今天,就让我们再继续走进《礼记》,领悟其中之道。

22 《礼记》二则

教学目录

01

学习目标

02

必备知识

03

字词清单

04

课文分析

05

课堂小结

06

课后习题

07

拓展延伸

01

了解有关《礼记》的文学常识;积累重点文言词语,疏通文意并背诵课文。(重点)

体会两篇短文的句式特点,学习对比论证、类比论证的说理方法。(难点)

理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想,培养高尚的道德情操。(重点)

学习目标

虽有嘉肴

1.理解重点文言词语,疏通文意。

2.学习类比说理的方法,赏析文章多用对偶增强气势的特点。

3.明白教与学互相促进的道理,认识到教与学的重要性。

学习目标

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的,包括《曲礼》《檀弓》《月令》《礼运》《学记》《大学》《中庸》等篇,是研究我国古代社会文化的重要参考资料。 “记”的意思是记载、记述。“礼记”的意思是关于礼仪制度的各种资料记述。

走近作品

必备知识

《礼记》全书内容广博,门类杂多,多用短小生动的文章阐明某一道理,还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。全书气势磅礴、结构严谨,言简意赅、意味隽永,具有很高的文学价值。

《虽有嘉肴》是《礼记·学记》中的一段。 《学记》是中国教育史上最早的系统性的教育学论文。它对教育作用、教育目的、教育内容、教学原则、教学方法、学校制度乃至师生关系等方面,都做了比较系统而精辟的概括和阐述。其中许多看法和认识,至今仍然有着很强的现实意义。比如本文提出的“教学相长”,从现代教育学的观点看仍然值得重视。

创作背景

必备知识

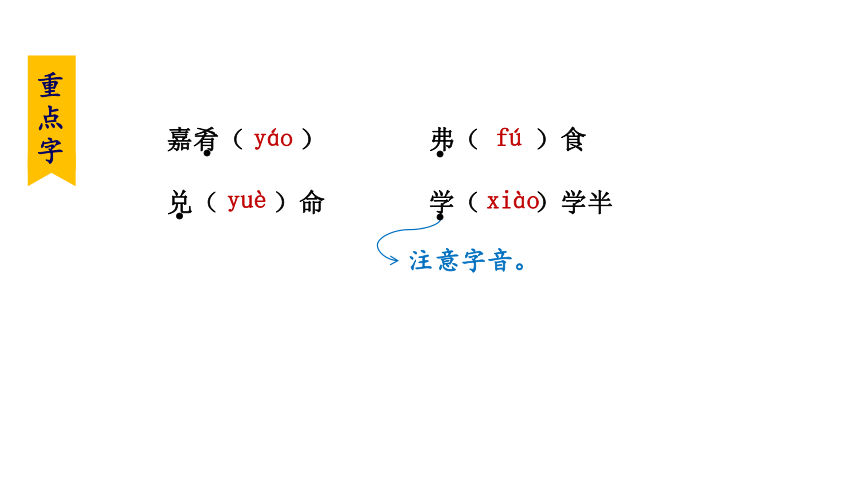

嘉肴( ) 弗( )食

兑( )命 学( )学半

文言知识积累

重点字

yáo

·

·

fú

yuè

xiào

·

注意字音。

·

1. 学学半( )

文言知识积累

·

学,同“敩”,教导。

通假字

xiào

1. 虽有嘉肴( )

2. 不知其旨也( )

3. 虽有至道( )

4. 教然后知困( )

5. 教学相长也(

)

文言知识积累

古今异义

·

古义:即使;今义:虽然。

古义:味美;今义:用意;目的。

古义:最好的;今义:到。

古义:困惑;今义:困难。

·

·

·

古义:教与学;今义:教师把知识、技能传授给学生的过程。

·

·

判断句

教学相长也( )

省略句

学然后知不足( )

倒装句

其此之谓乎( )

文言知识积累

文言句式

“……也”表判断

“知”后面省略“己”

宾语前置,正常语序为“其谓此乎”

1. 教学相长:通过教学,不但学生得到进步,教师自己也得到提高。

文言知识积累

成语积累

认真阅读课文及课下注释,疏通文意。记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于精读时解决。

1.从课文中找出自己不懂的字词。

2.画出认为重要的句子。

3.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

自主学习

初读课文

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。

虽然

味美

所以

美味的肉食

最好的道理

初读课文

疏通文意

困惑

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。

译文:虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己的困惑。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

自我反思

自我勉励

教与学

说

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

译文:知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己的困惑,然后就能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。《兑命》说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

1.文章开头为什么要从“嘉肴”写起

运用类比论证的方法,将“嘉肴”与“至道”进行类比,由吃饭引申到学习,再引出下文对教与学关系的论述,使论证浅显易懂,易激发读者的阅读兴趣。

分析讨论

精读课文

2.课文最后引用《兑命》的话有什么作用?

通过引用《兑命》中的话来讲道理,证明论点,阐述教与学的关系,进一步强调了教的重要性,这样把中心论点阐述得非常清楚,具有很强的说服力。

3.“教学相长”与“学学半”有何异同?两者之间是什么关系?

相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从“教”和“学”两个方面来阐述“教”和“学”的关系,即两者

是相辅相成、相互促进、共同提高的。后者则主要从“教”的角度来说明“教”的重要性,将学的部分暗含其中,说得委婉含蓄。

两者关系:前者是全文的中心论点,后者是论据,用来补充强调中心论点,二者是主从关系。

《虽有嘉肴》写“嘉肴”的目的是什么?

类比论证

教学相长

预习思考问题

你对“教学相长”是怎么理解的?

2

导思

1

带着问题读课文

导思

关键词:教学相长

课文初读感知

读法指导

《虽有嘉肴》共五句话,朗读首句,要注意读出各分句内部的层次感(转折、假设),两个结句要读出惋惜、遗憾的感情;第二句,“是故”后当作一顿,“学”“教”后亦当作一顿,“不足”“困”应重读,语速要渐缓,表现出一种沉重感;第三句,语调要略微上扬,重读“自反”“自强”,表现出一种振奋感;第四句,是全文的中心,要读得语重心长;第五句,“其此之谓乎”要读出一种欣喜的感觉。

课文细读品味

1.开头句写“嘉肴”的作用是什么?

以“嘉肴”与“至道”类比,运用类比的论证方法,指出学习的重要性,引出下文对教与学关系的论述,将抽象的道理具体化,通俗易懂。

课文细读品味

2. “教学相长”点明了教与学的什么关系?

教与学互相影响、互相促进,教使学有所增长,教人学习又反过来促进教人者知识的积累。

[重点] 试分析《虽有嘉肴》一文的论证思路。

作者用类比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,再对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深处,得出“教学相长”的结论;最后引用《尚书》中的话印证观点。

课文全篇探究

1.逻辑严密,条理分明。

开头运用类比,指出学习的重要性,接着讲教与学的关系,得出教学相长的结论,最后引用《尚书》中的话作为佐证,进一步加强论证。逻辑严密,有条有理,且言简意赅,浅显易懂。

归纳总结

特色总结

2.多用对偶,增强气势。

文章共五句话,前三句均为对偶句。这种句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了说理的效果。

归纳总结

本文先将“嘉肴”与“至道”进行类比,强调了学习的重要性,然后进一步论证了“学”与“教”两者之间的关系,最后得出“教学相长”的结论。

课堂小结

课文主旨

虽有佳肴

类比论证

弗食嘉肴,不知其旨

弗学至道,不知其善

逐层论证

学知不足,教后知困

不足自反,知困自强

引证作结——学学半

教学相长

板书设计

课堂小结

大道之行也

1.积累文言词汇,疏通文意。

2.赏析文章多用对偶增强气势的特点。

3.理解“大同”社会的内涵。

学习目标

《大道之行也》节选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托孔子之名答问的著作。本文是孔子对学生言偃说的一番话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

创作背景

必备知识

选贤与( )能 幼有所长( )

矜( ) 男有分( )

货恶( )其弃于地也

jǔ

文言知识积累

重点字

·

·

·

·

·

zhǎng

guān

fèn

wù

1. 选贤与能

( )

2. 矜、寡、孤、独、废疾者

( )

文言知识积累

·

与,同“举”,推举。

通假字

矜,同“鳏”,老而无妻。

·

文言知识积累

一词多义

讲信修睦( )

盖简桃核修狭者为之( )

1.修

·

·

动词,培养

形容词,长

天下为公( )

不必为己( )

能以径寸之木,为宫室( )

2.为

·

·

·

判断词,是

介词,为了

动词,做,这里指雕刻

选贤与能( )

能以径寸之木( )

3.能

·

·

名词,才干出众的人

动词,能够

文言知识积累

故人不独亲其亲( )

故人不独亲其亲( )

4.亲

·

·

动词,以……为亲

名词,指父母

不独子其子( )

不独子其子( )

5.子

·

·

动词,以……为子

名词,指子女

是故谋闭而不兴( )

故外户而不闭( )

6.闭

·

·

动词,闭塞

动词,用门闩插上

文言知识积累

不独亲其亲( )

矜、寡、孤、独[ ]

7.独

·

·

副词,仅,只

名词,老而无子(的人)

其此之谓乎( )

不知其旨也( )

8.其

·

·

副词,表推测,大概,也许

代词,它的

1. 大道之行也(

)

2. 女有归( )

3. 盗窃乱贼而不作( )

4. 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

[ ]

文言知识积累

古今异义

·

古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度;今义:宽阔的道路。

古义:女子出嫁;今义:返回。

古义:作乱害人;今义:乱臣贼子。

古义:老而无子(的人);今义:一个;唯独。

·

·

·

·

·

1. 选贤与能( )

2. 故人不独亲其亲( )

3. 不独子其子( )

4. 使老有所终( )

5. 壮有所用( )

6. 幼有所长( )

7. 是故谋闭而不兴( )

8. 盗窃乱贼而不作( )

文言知识积累

词类活用

·

形容词用作名词,品德高尚的人。

名词用作动词,以……为亲。

名词用作动词,以……为子。

形容词用作名词,老年人。

形容词用作名词,中年人。

形容词用作名词,幼童。

动词用作名词,图谋之心。

动词用作名词,盗窃的事。

·

·

·

·

·

·

·

·

1. 鳏寡孤独:泛指没有或丧失劳动力而又无依无靠的人。

2. 物尽其用:各种东西的功用充分发挥出来。

3. 夜不闭户:夜间不用关闭门户睡觉,形容社会安定,风气良好。

文言知识积累

成语积累

自主学习

初读课文

认真阅读课文及课下注释,疏通文意。记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于精读时解决。

1.从课文中找出自己不懂的字词。

2.画出认为重要的句子。

3.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,

天下是公共的

以……为亲

培养和睦气氛

有终老的保障

选拔举荐贤能者

父母

以……孩子

子女

初读课文

疏通文意

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人有终老的保障,

壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,

老而无妻

幼而无父

职分

女子出嫁

老而无夫

老而无子

残疾不能做事

厌恶

壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,

译文:中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻、老而无夫、幼而无父、老而无子、有残疾的人都能够得到供养,男子有职业,女子要及时婚配。财物,厌恶把它扔在地上,但不一定是因为想要据为己有;力气,厌恶它不出于自己,

不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

兴起

作乱害人

这叫作

古人理想中的太平盛世

不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

译文:但不一定是为了自己的私利。这样一来图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事不会发生,于是(家家户户)都从外面带上门而不从里面闩上。这就叫作“大同”社会。

大同社会的根本特征是什么?

大同社会

思想感情

预习思考问题

《大道之行也》表达了作者怎样的思想感情?

2

导思

1

带着问题读课文

导思

关键词:大同社会

课文初读感知

层次结构

第一层:对大同社会的纲领性说明。

第二层:写大同社会的基本特征。

第三层:全文的总结语。

课文细读品味

1.开头是如何分述“大道”的?

天下为公——天下是公共的

选贤与能——社会的管理者应由品德高尚的人和才干出众的人担任

讲信修睦——社会成员之间应当建立诚信、和睦的关系

大

道

课文细读品味

2.谈谈你对“不独亲其亲,不独子其子”、“老有所终,壮有所用,幼有所长”的理解。

“不独亲其亲,不独子其子”说的是每个人都能推己及人,把敬爱父母、疼爱子女的心意扩展到其他人身上,使全社会亲如一家。“老有所终,壮有所用,幼有所长”是对各年龄段的人群都要做出合适的安排,特别是要关注“矜、寡、孤、独、废疾者”这五种人,并给予他们生活保障。这句话点出了大同社会的一个特征:人人都能得到社会的关爱。

课文细读品味

3.如何理解“有分”“有归”?

“有分”就是有职业, “有归”就是女子出嫁。这是大同社会的另一个特征:人人都能安居乐业。

课文细读品味

4.从“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”中,你感受到了当时社会怎样的状况?

“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”是大同社会安定、和谐的社会状况的反映,其中折射出当时现实社会的黑暗,这正是人们迫切追求理想社会的原因。

大同社会和陶渊明笔下的“世外桃源”有哪些相似的地方?

“世外桃源”显然是根据大同社会的体制构想出来的,是大同社会的生活风貌的艺术再现。二者都描绘了理想的社会蓝图。大同社会中人人都能受到关爱的基本特征,在“世外桃源”中有具体的体现,如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出桃花源中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是大同社会中的“老有所终”“幼有所长”的体现。

课文全篇探究

1.层次清楚,有条不紊。

文章第一层首先对大同社会进行了纲领性的说明,然后再具体阐述大同社会的基本特征,最后总括并定名为“大同”,展现了古人关于人类美好社会的构想。

归纳总结

特色总结

2.运用排比,增强气势。

文章运用排比修辞,如“老有所终,壮有所用,幼有所长”等,句式整齐,节奏分明,读起来抑扬顿挫,毫无呆板之感。

归纳总结

3.运用对比,说理透彻。

“是故谋闭 大同”,作者拿现实社会跟理想中的大同社会作对比,从而指出现实社会中的诸多黑暗现象,如搞阴谋、盗窃财物、作乱害人等等,这些在大同社会里都不存在,代之而兴的将是一个和平、安定的局面。

归纳总结

本文通过阐述儒家理想中的“大同”社会的特征,表达了我国古代劳动人民对理想社会的向往和追求,对美好生活的期待。

课堂小结

课文主旨

大道之行也

大同

社会纲领

天下为公

选贤与能

讲信修睦

基本特征

互相关爱

安居乐业,丰衣足食

货尽其用、人尽其力

理想社会

谋闭不兴

盗乱不作

外户不闭

板书设计

课堂小结

教材习题讲解

1.背诵《虽有嘉肴》,说说这篇短文的中心论点是什么,作者是怎样进行论述的。

背诵略。这篇短文的中心论点是“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。作者用类比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,再对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深处,得出“教学相长”的结论;最后引用《尚书》中的话印证观点。

教材习题讲解

2.背诵《大道之行也》,归纳一下儒家的大同社会理想包括哪些方面。

背诵略。

儒家的大同社会理想的核心是“天下为公”,内容有:选贤与能,诚信和睦,普遍仁爱;全体社会成员各有所养、各有所用、各尽其职,行为皆出于公心;杜绝奸诈之心、害人之事,人们的道德水平普遍提高,货尽其用,人尽其力,路不拾遗,夜不闭户。

教材习题讲解

3.这两则短文多运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。试从两篇中各举一例加以分析。

《虽有嘉肴》“故曰”之前,全都是对偶句。第一组,以“虽有……,弗……,不知……”的句式类比论证,导出议题;第二组,用两个“……然后知……”的句式,构成对比,说明“学”与“教”的两种困境;第三组,用两个“知……,然后能……”的句式,进一步论述“学”与“教”的情境。这些句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了说理的效果。

教材习题讲解

《大道之行也》中的对偶句,如“选贤与能,讲信修睦”,对偶精严,音韵(平仄) 相对,简洁凝练;“不独亲其亲,不独子其子”,句式相同,表意相对,顺承自然;“男有分,女有归”,对举男女应该得到的“待遇”,简明有力。“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”,虽然不是严格的对偶,在语词上不一一相对,但句子结构、表意风格仍具有对偶和铺排的特点。这些对偶句的铺排效果和气势,与《虽有嘉肴》略同。

教材习题讲解

4.解释下列加点的词语,注意古今意义的区别和联系。

(1)故曰:教学相长也

(2)不独子其子

教学: 教与学。现代汉语中指“教书”或指教师把知识、

技能传授给学生的过程,大致相当于古代汉语中的“教”。

·

·

·

子:子女。现代汉语中专指“儿子”,词义范围缩小。

教材习题讲解

(3)男有分,女有归

(4)货恶其弃于地也

(5)盗窃乱贼而不作

·

·

·

归:女子出嫁。现代汉语中意为“返回”“归还”“由”

“属于”等,这些意思均由“出嫁”这个本义引申而来。

货:财物。现代汉语中一般指货物或商品,词义范围缩小。

贼:伤害。现代汉语中一般指偷东西的人,词义发生了转移。

教材习题讲解

5.下面是《礼记·学记》中的一些格言警句,查阅工具书,结合自己的学习经验,谈谈你的理解。

(1)时过然后学,则勤苦而难成。

就学年龄过了然后才去学习,那么就劳苦而难有成就。(强调学习的时效性)

教材习题讲解

(2)独学而无友,则孤陋而寡闻。

独自学习而没有学友(一起研讨),就会孤陋寡闻。(提倡共同探讨交流、相互启发、增广见闻的学习方法)

(3)人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

人们的学习,有的错在贪多,有的错在求少,有的错在认为知识太简单,有的错在学知识半途而废。(指出学习中容易出现的四种错误,强调因材施教)

教材习题讲解

(4)善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目。

善于提问的人,如同砍伐坚硬的树,先砍伐纹理平顺的地方,最后砍伐(纹理不平顺)有疙瘩的地方。(提倡先易后难、循序渐进的学习方法)

《礼记》中的名言常常在我们的耳畔回响,“玉不琢,不成器,人不学,不知道”告诉我们要勤于钻研、勤于学习;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,才能有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。今天,就让我们再继续走进《礼记》,领悟其中之道。

22 《礼记》二则

教学目录

01

学习目标

02

必备知识

03

字词清单

04

课文分析

05

课堂小结

06

课后习题

07

拓展延伸

01

了解有关《礼记》的文学常识;积累重点文言词语,疏通文意并背诵课文。(重点)

体会两篇短文的句式特点,学习对比论证、类比论证的说理方法。(难点)

理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想,培养高尚的道德情操。(重点)

学习目标

虽有嘉肴

1.理解重点文言词语,疏通文意。

2.学习类比说理的方法,赏析文章多用对偶增强气势的特点。

3.明白教与学互相促进的道理,认识到教与学的重要性。

学习目标

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的,包括《曲礼》《檀弓》《月令》《礼运》《学记》《大学》《中庸》等篇,是研究我国古代社会文化的重要参考资料。 “记”的意思是记载、记述。“礼记”的意思是关于礼仪制度的各种资料记述。

走近作品

必备知识

《礼记》全书内容广博,门类杂多,多用短小生动的文章阐明某一道理,还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。全书气势磅礴、结构严谨,言简意赅、意味隽永,具有很高的文学价值。

《虽有嘉肴》是《礼记·学记》中的一段。 《学记》是中国教育史上最早的系统性的教育学论文。它对教育作用、教育目的、教育内容、教学原则、教学方法、学校制度乃至师生关系等方面,都做了比较系统而精辟的概括和阐述。其中许多看法和认识,至今仍然有着很强的现实意义。比如本文提出的“教学相长”,从现代教育学的观点看仍然值得重视。

创作背景

必备知识

嘉肴( ) 弗( )食

兑( )命 学( )学半

文言知识积累

重点字

yáo

·

·

fú

yuè

xiào

·

注意字音。

·

1. 学学半( )

文言知识积累

·

学,同“敩”,教导。

通假字

xiào

1. 虽有嘉肴( )

2. 不知其旨也( )

3. 虽有至道( )

4. 教然后知困( )

5. 教学相长也(

)

文言知识积累

古今异义

·

古义:即使;今义:虽然。

古义:味美;今义:用意;目的。

古义:最好的;今义:到。

古义:困惑;今义:困难。

·

·

·

古义:教与学;今义:教师把知识、技能传授给学生的过程。

·

·

判断句

教学相长也( )

省略句

学然后知不足( )

倒装句

其此之谓乎( )

文言知识积累

文言句式

“……也”表判断

“知”后面省略“己”

宾语前置,正常语序为“其谓此乎”

1. 教学相长:通过教学,不但学生得到进步,教师自己也得到提高。

文言知识积累

成语积累

认真阅读课文及课下注释,疏通文意。记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于精读时解决。

1.从课文中找出自己不懂的字词。

2.画出认为重要的句子。

3.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

自主学习

初读课文

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。

虽然

味美

所以

美味的肉食

最好的道理

初读课文

疏通文意

困惑

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。

译文:虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己的困惑。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

自我反思

自我勉励

教与学

说

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

译文:知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己的困惑,然后就能自我勉励。所以说:教与学是互相推动、互相促进的。《兑命》说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

1.文章开头为什么要从“嘉肴”写起

运用类比论证的方法,将“嘉肴”与“至道”进行类比,由吃饭引申到学习,再引出下文对教与学关系的论述,使论证浅显易懂,易激发读者的阅读兴趣。

分析讨论

精读课文

2.课文最后引用《兑命》的话有什么作用?

通过引用《兑命》中的话来讲道理,证明论点,阐述教与学的关系,进一步强调了教的重要性,这样把中心论点阐述得非常清楚,具有很强的说服力。

3.“教学相长”与“学学半”有何异同?两者之间是什么关系?

相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从“教”和“学”两个方面来阐述“教”和“学”的关系,即两者

是相辅相成、相互促进、共同提高的。后者则主要从“教”的角度来说明“教”的重要性,将学的部分暗含其中,说得委婉含蓄。

两者关系:前者是全文的中心论点,后者是论据,用来补充强调中心论点,二者是主从关系。

《虽有嘉肴》写“嘉肴”的目的是什么?

类比论证

教学相长

预习思考问题

你对“教学相长”是怎么理解的?

2

导思

1

带着问题读课文

导思

关键词:教学相长

课文初读感知

读法指导

《虽有嘉肴》共五句话,朗读首句,要注意读出各分句内部的层次感(转折、假设),两个结句要读出惋惜、遗憾的感情;第二句,“是故”后当作一顿,“学”“教”后亦当作一顿,“不足”“困”应重读,语速要渐缓,表现出一种沉重感;第三句,语调要略微上扬,重读“自反”“自强”,表现出一种振奋感;第四句,是全文的中心,要读得语重心长;第五句,“其此之谓乎”要读出一种欣喜的感觉。

课文细读品味

1.开头句写“嘉肴”的作用是什么?

以“嘉肴”与“至道”类比,运用类比的论证方法,指出学习的重要性,引出下文对教与学关系的论述,将抽象的道理具体化,通俗易懂。

课文细读品味

2. “教学相长”点明了教与学的什么关系?

教与学互相影响、互相促进,教使学有所增长,教人学习又反过来促进教人者知识的积累。

[重点] 试分析《虽有嘉肴》一文的论证思路。

作者用类比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,再对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深处,得出“教学相长”的结论;最后引用《尚书》中的话印证观点。

课文全篇探究

1.逻辑严密,条理分明。

开头运用类比,指出学习的重要性,接着讲教与学的关系,得出教学相长的结论,最后引用《尚书》中的话作为佐证,进一步加强论证。逻辑严密,有条有理,且言简意赅,浅显易懂。

归纳总结

特色总结

2.多用对偶,增强气势。

文章共五句话,前三句均为对偶句。这种句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了说理的效果。

归纳总结

本文先将“嘉肴”与“至道”进行类比,强调了学习的重要性,然后进一步论证了“学”与“教”两者之间的关系,最后得出“教学相长”的结论。

课堂小结

课文主旨

虽有佳肴

类比论证

弗食嘉肴,不知其旨

弗学至道,不知其善

逐层论证

学知不足,教后知困

不足自反,知困自强

引证作结——学学半

教学相长

板书设计

课堂小结

大道之行也

1.积累文言词汇,疏通文意。

2.赏析文章多用对偶增强气势的特点。

3.理解“大同”社会的内涵。

学习目标

《大道之行也》节选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托孔子之名答问的著作。本文是孔子对学生言偃说的一番话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

创作背景

必备知识

选贤与( )能 幼有所长( )

矜( ) 男有分( )

货恶( )其弃于地也

jǔ

文言知识积累

重点字

·

·

·

·

·

zhǎng

guān

fèn

wù

1. 选贤与能

( )

2. 矜、寡、孤、独、废疾者

( )

文言知识积累

·

与,同“举”,推举。

通假字

矜,同“鳏”,老而无妻。

·

文言知识积累

一词多义

讲信修睦( )

盖简桃核修狭者为之( )

1.修

·

·

动词,培养

形容词,长

天下为公( )

不必为己( )

能以径寸之木,为宫室( )

2.为

·

·

·

判断词,是

介词,为了

动词,做,这里指雕刻

选贤与能( )

能以径寸之木( )

3.能

·

·

名词,才干出众的人

动词,能够

文言知识积累

故人不独亲其亲( )

故人不独亲其亲( )

4.亲

·

·

动词,以……为亲

名词,指父母

不独子其子( )

不独子其子( )

5.子

·

·

动词,以……为子

名词,指子女

是故谋闭而不兴( )

故外户而不闭( )

6.闭

·

·

动词,闭塞

动词,用门闩插上

文言知识积累

不独亲其亲( )

矜、寡、孤、独[ ]

7.独

·

·

副词,仅,只

名词,老而无子(的人)

其此之谓乎( )

不知其旨也( )

8.其

·

·

副词,表推测,大概,也许

代词,它的

1. 大道之行也(

)

2. 女有归( )

3. 盗窃乱贼而不作( )

4. 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

[ ]

文言知识积累

古今异义

·

古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度;今义:宽阔的道路。

古义:女子出嫁;今义:返回。

古义:作乱害人;今义:乱臣贼子。

古义:老而无子(的人);今义:一个;唯独。

·

·

·

·

·

1. 选贤与能( )

2. 故人不独亲其亲( )

3. 不独子其子( )

4. 使老有所终( )

5. 壮有所用( )

6. 幼有所长( )

7. 是故谋闭而不兴( )

8. 盗窃乱贼而不作( )

文言知识积累

词类活用

·

形容词用作名词,品德高尚的人。

名词用作动词,以……为亲。

名词用作动词,以……为子。

形容词用作名词,老年人。

形容词用作名词,中年人。

形容词用作名词,幼童。

动词用作名词,图谋之心。

动词用作名词,盗窃的事。

·

·

·

·

·

·

·

·

1. 鳏寡孤独:泛指没有或丧失劳动力而又无依无靠的人。

2. 物尽其用:各种东西的功用充分发挥出来。

3. 夜不闭户:夜间不用关闭门户睡觉,形容社会安定,风气良好。

文言知识积累

成语积累

自主学习

初读课文

认真阅读课文及课下注释,疏通文意。记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于精读时解决。

1.从课文中找出自己不懂的字词。

2.画出认为重要的句子。

3.标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,

天下是公共的

以……为亲

培养和睦气氛

有终老的保障

选拔举荐贤能者

父母

以……孩子

子女

初读课文

疏通文意

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人有终老的保障,

壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,

老而无妻

幼而无父

职分

女子出嫁

老而无夫

老而无子

残疾不能做事

厌恶

壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,

译文:中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻、老而无夫、幼而无父、老而无子、有残疾的人都能够得到供养,男子有职业,女子要及时婚配。财物,厌恶把它扔在地上,但不一定是因为想要据为己有;力气,厌恶它不出于自己,

不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

兴起

作乱害人

这叫作

古人理想中的太平盛世

不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

译文:但不一定是为了自己的私利。这样一来图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事不会发生,于是(家家户户)都从外面带上门而不从里面闩上。这就叫作“大同”社会。

大同社会的根本特征是什么?

大同社会

思想感情

预习思考问题

《大道之行也》表达了作者怎样的思想感情?

2

导思

1

带着问题读课文

导思

关键词:大同社会

课文初读感知

层次结构

第一层:对大同社会的纲领性说明。

第二层:写大同社会的基本特征。

第三层:全文的总结语。

课文细读品味

1.开头是如何分述“大道”的?

天下为公——天下是公共的

选贤与能——社会的管理者应由品德高尚的人和才干出众的人担任

讲信修睦——社会成员之间应当建立诚信、和睦的关系

大

道

课文细读品味

2.谈谈你对“不独亲其亲,不独子其子”、“老有所终,壮有所用,幼有所长”的理解。

“不独亲其亲,不独子其子”说的是每个人都能推己及人,把敬爱父母、疼爱子女的心意扩展到其他人身上,使全社会亲如一家。“老有所终,壮有所用,幼有所长”是对各年龄段的人群都要做出合适的安排,特别是要关注“矜、寡、孤、独、废疾者”这五种人,并给予他们生活保障。这句话点出了大同社会的一个特征:人人都能得到社会的关爱。

课文细读品味

3.如何理解“有分”“有归”?

“有分”就是有职业, “有归”就是女子出嫁。这是大同社会的另一个特征:人人都能安居乐业。

课文细读品味

4.从“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”中,你感受到了当时社会怎样的状况?

“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”是大同社会安定、和谐的社会状况的反映,其中折射出当时现实社会的黑暗,这正是人们迫切追求理想社会的原因。

大同社会和陶渊明笔下的“世外桃源”有哪些相似的地方?

“世外桃源”显然是根据大同社会的体制构想出来的,是大同社会的生活风貌的艺术再现。二者都描绘了理想的社会蓝图。大同社会中人人都能受到关爱的基本特征,在“世外桃源”中有具体的体现,如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出桃花源中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是大同社会中的“老有所终”“幼有所长”的体现。

课文全篇探究

1.层次清楚,有条不紊。

文章第一层首先对大同社会进行了纲领性的说明,然后再具体阐述大同社会的基本特征,最后总括并定名为“大同”,展现了古人关于人类美好社会的构想。

归纳总结

特色总结

2.运用排比,增强气势。

文章运用排比修辞,如“老有所终,壮有所用,幼有所长”等,句式整齐,节奏分明,读起来抑扬顿挫,毫无呆板之感。

归纳总结

3.运用对比,说理透彻。

“是故谋闭 大同”,作者拿现实社会跟理想中的大同社会作对比,从而指出现实社会中的诸多黑暗现象,如搞阴谋、盗窃财物、作乱害人等等,这些在大同社会里都不存在,代之而兴的将是一个和平、安定的局面。

归纳总结

本文通过阐述儒家理想中的“大同”社会的特征,表达了我国古代劳动人民对理想社会的向往和追求,对美好生活的期待。

课堂小结

课文主旨

大道之行也

大同

社会纲领

天下为公

选贤与能

讲信修睦

基本特征

互相关爱

安居乐业,丰衣足食

货尽其用、人尽其力

理想社会

谋闭不兴

盗乱不作

外户不闭

板书设计

课堂小结

教材习题讲解

1.背诵《虽有嘉肴》,说说这篇短文的中心论点是什么,作者是怎样进行论述的。

背诵略。这篇短文的中心论点是“教学相长”,即“教”与“学”相互促进,“教”是“学”的另一种形式。作者用类比的方法切入话题,先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;然后,再对举“学”与“教”所产生的“知不足”和“知困”两种情境,并进一步解释,将论述引向深处,得出“教学相长”的结论;最后引用《尚书》中的话印证观点。

教材习题讲解

2.背诵《大道之行也》,归纳一下儒家的大同社会理想包括哪些方面。

背诵略。

儒家的大同社会理想的核心是“天下为公”,内容有:选贤与能,诚信和睦,普遍仁爱;全体社会成员各有所养、各有所用、各尽其职,行为皆出于公心;杜绝奸诈之心、害人之事,人们的道德水平普遍提高,货尽其用,人尽其力,路不拾遗,夜不闭户。

教材习题讲解

3.这两则短文多运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。试从两篇中各举一例加以分析。

《虽有嘉肴》“故曰”之前,全都是对偶句。第一组,以“虽有……,弗……,不知……”的句式类比论证,导出议题;第二组,用两个“……然后知……”的句式,构成对比,说明“学”与“教”的两种困境;第三组,用两个“知……,然后能……”的句式,进一步论述“学”与“教”的情境。这些句式,两相对举,结构相同,用词相对,语气一致,相互辉映,明快有力,连用铺排,强化了说理的效果。

教材习题讲解

《大道之行也》中的对偶句,如“选贤与能,讲信修睦”,对偶精严,音韵(平仄) 相对,简洁凝练;“不独亲其亲,不独子其子”,句式相同,表意相对,顺承自然;“男有分,女有归”,对举男女应该得到的“待遇”,简明有力。“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”,虽然不是严格的对偶,在语词上不一一相对,但句子结构、表意风格仍具有对偶和铺排的特点。这些对偶句的铺排效果和气势,与《虽有嘉肴》略同。

教材习题讲解

4.解释下列加点的词语,注意古今意义的区别和联系。

(1)故曰:教学相长也

(2)不独子其子

教学: 教与学。现代汉语中指“教书”或指教师把知识、

技能传授给学生的过程,大致相当于古代汉语中的“教”。

·

·

·

子:子女。现代汉语中专指“儿子”,词义范围缩小。

教材习题讲解

(3)男有分,女有归

(4)货恶其弃于地也

(5)盗窃乱贼而不作

·

·

·

归:女子出嫁。现代汉语中意为“返回”“归还”“由”

“属于”等,这些意思均由“出嫁”这个本义引申而来。

货:财物。现代汉语中一般指货物或商品,词义范围缩小。

贼:伤害。现代汉语中一般指偷东西的人,词义发生了转移。

教材习题讲解

5.下面是《礼记·学记》中的一些格言警句,查阅工具书,结合自己的学习经验,谈谈你的理解。

(1)时过然后学,则勤苦而难成。

就学年龄过了然后才去学习,那么就劳苦而难有成就。(强调学习的时效性)

教材习题讲解

(2)独学而无友,则孤陋而寡闻。

独自学习而没有学友(一起研讨),就会孤陋寡闻。(提倡共同探讨交流、相互启发、增广见闻的学习方法)

(3)人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失则止。

人们的学习,有的错在贪多,有的错在求少,有的错在认为知识太简单,有的错在学知识半途而废。(指出学习中容易出现的四种错误,强调因材施教)

教材习题讲解

(4)善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目。

善于提问的人,如同砍伐坚硬的树,先砍伐纹理平顺的地方,最后砍伐(纹理不平顺)有疙瘩的地方。(提倡先易后难、循序渐进的学习方法)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读