高中生物人教版(2019)选择性必修2课件:3.3.2 生物富集及探究土壤微生物的分解作用

文档属性

| 名称 | 高中生物人教版(2019)选择性必修2课件:3.3.2 生物富集及探究土壤微生物的分解作用 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 60.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-12 16:47:41 | ||

图片预览

文档简介

第3节

第3章 生态系统及其稳定性

生物富集及探究土壤微生物的分解作用

第2课时

2

1

通过分析生物富集的过程,说明生物富集的危害,认同应采取措施减少危害

尝试探究土壤微生物的分解作用

思考:铅与人类的哪些生活相关呢?

铅与人类的生活息息相关

日

常

生

活

中

铅

的

应

用

香烟

食品

玩具

工业废气

化妆品

餐具

燃烧

容器

汽车

尾气

练习与应用

探究土壤微生物的分解作用

生物富集

目标一

目标二

目标三

目

录

CONTENTS

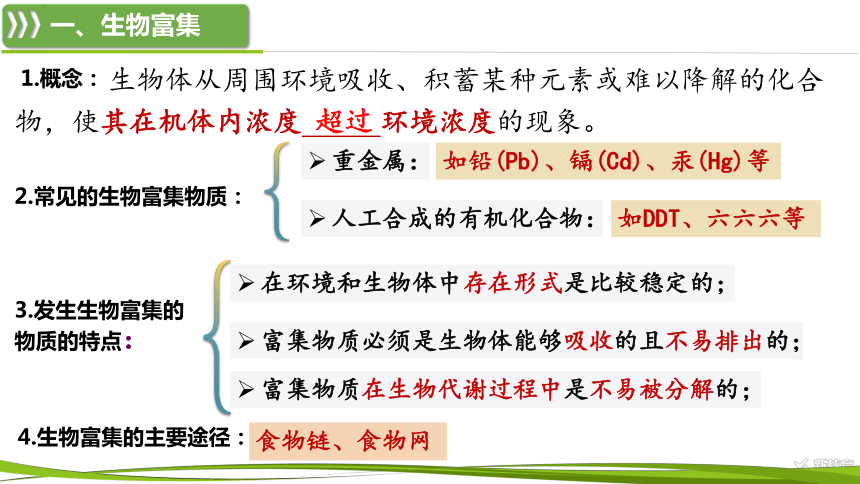

1.概念:

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度 环境浓度的现象。

超过

2.常见的生物富集物质:

如DDT、六六六等

重金属:

人工合成的有机化合物:

如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等

3.发生生物富集的物质的特点:

在环境和生物体中存在形式是比较稳定的;

富集物质必须是生物体能够吸收的且不易排出的;

富集物质在生物代谢过程中是不易被分解的;

4.生物富集的主要途径:

食物链、食物网

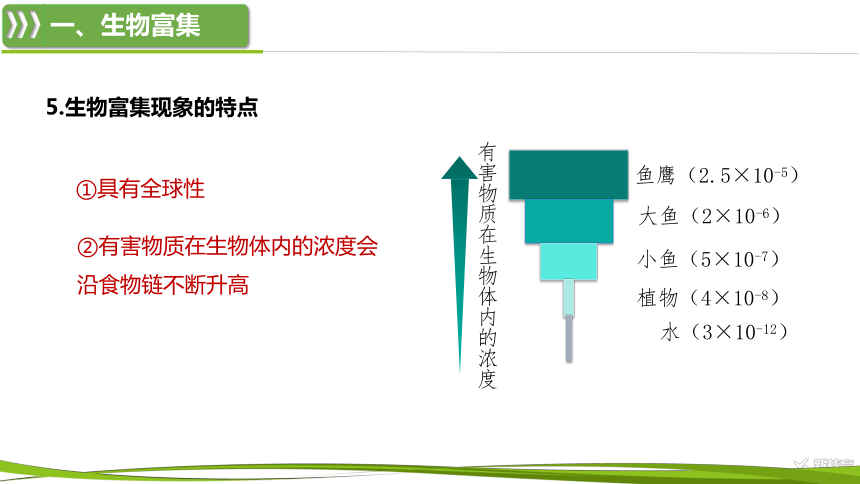

①具有全球性

②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高

5.生物富集现象的特点

鱼鹰(2.5×10-5)

大鱼(2×10-6)

小鱼(5×10-7)

植物(4×10-8)

水(3×10-12)

有害物质在生物体内的浓度

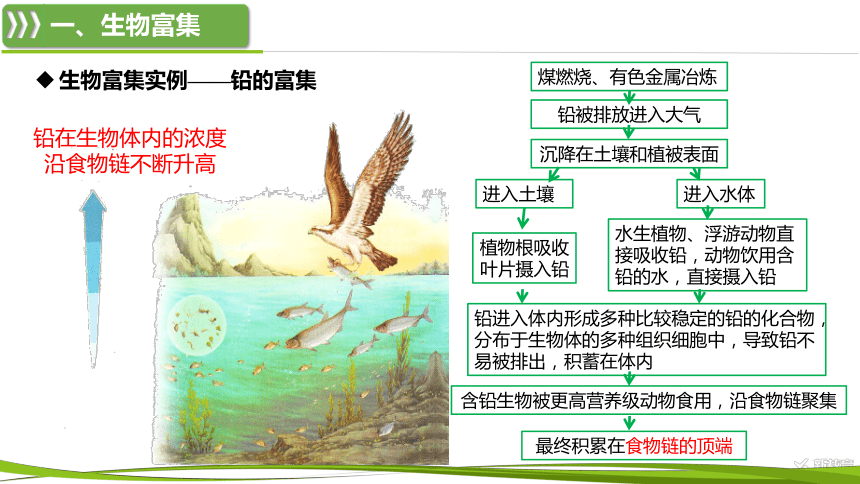

生物富集实例——铅的富集

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

煤燃烧、有色金属冶炼

铅被排放进入大气

沉降在土壤和植被表面

进入土壤

进入水体

植物根吸收叶片摄入铅

水生植物、浮游动物直接吸收铅,动物饮用含铅的水,直接摄入铅

铅进入体内形成多种比较稳定的铅的化合物,分布于生物体的多种组织细胞中,导致铅不易被排出,积蓄在体内

含铅生物被更高营养级动物食用,沿食物链聚集

最终积累在食物链的顶端

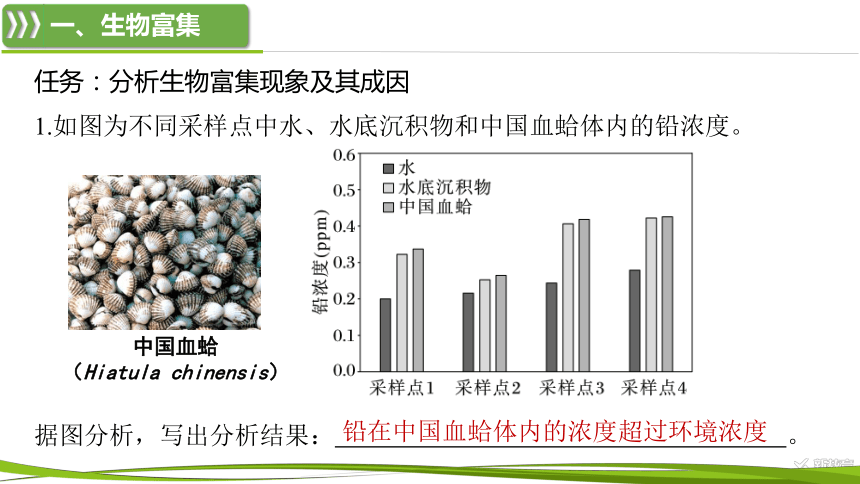

任务:分析生物富集现象及其成因

1.如图为不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内的铅浓度。

据图分析,写出分析结果: 。

铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度

中国血蛤

(Hiatula chinensis)

2.对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因。

消费者

生产者

分解者

吸收

摄食

呼吸作用

非生物环境中的碳

分解作用

成因: 。

铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出

3.如图为水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图。

水

浮游生物

鱼

水鸟

<

<

2 ppm

5 ppm

200 ppm

1600 ppm

据图分析,写出分析结果: 。

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

4.还有哪些有害物质也有与铅类似的现象?

镉、汞等重金属,DDT、六六六等人工合成的有机化合物及一些放射性物质。

5.生物富集对生物体有危害吗?

有,而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的生物(包括人类)。

6.生物富集现象也具有全球性吗?说出理由。

有,富集的物质可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此具有全球性。

7.如何有效地减少生物富集现象?

合理利用资源,减少污染物排放,实施垃圾分类,种植能吸收有害重金属元素的植物等。

1.(2023·浙江绍兴高二期末)在煤燃烧、有色金属冶炼过程中铅会以微小颗粒被排放进入大气,然后沉降在土壤和植物表面,而铅进入植物和动物体内后将不易被排出。下列叙述错误的是

A.铅能沿食物链在生物体内聚集,营养级越高的生物体内铅含量越高

B.铅随大气、水和生物迁移等途径扩散,生态系统中铅循环具有全球性

C.铅通过动植物呼吸作用、分解者分解作用和化石燃料燃烧等返回非生

物环境

D.减少化石燃料的燃烧、开发清洁能源是减少铅的生物富集现象的有效

措施

√

2.某些人工合成的化合物如农药DDT、六六六等,进入环境后便参与生态系统的物质循环,但是,这些化合物难以被降解而在生物体内蓄积。下表是某水域生态系统在结构和功能处于相对稳定状态时,甲、乙、丙、丁四个种群所含有的总能量和残留DDT的平均浓度。下列说法错误的是

A.该生态系统的水

体中DDT的浓度

小于0.04 ppm

B.DDT在代谢中不

易分解,具有生物富集作用

C.丁种群个体死亡后释放的DDT还可能再进入丁种群

D.四个种群最简单的能量流动渠道是形成一条食物链

√

种群

甲

乙

丙

丁

能量(kJ)

2.8×109

1.3×108

9.1×107

2.9×107

DDT浓度(ppm)

0.04

0.35

0.39

3.4

秋天刚收获的花生

第二年春天从土中刨出的花生

1.实验原理

(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分为______,将环境中的______分解为______,其分解速度与环境中的_____、水分等生态因子相关。

分解者

有机物

无机物

温度

土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,这些生物的数量是极其繁多的,例如一茶匙表层土就可能含有亿万个细菌。

由于各地气候与环境等因素不同,落叶在土壤中被分解的时间也是不同的,一般在温暖、湿润的环境中需要一至数月时间。

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果、得出结论

表达交流

采集带有落叶的土壤

土壤垂直剖面模式图

枯枝落叶层

有机碎屑层

腐殖质层

淀积层

枯枝落叶层

有机碎屑层

土壤微生物通过分泌胞外酶,将底物分解为简单的分子,然后通过细胞膜吸收营养物质。

采集土壤微生物的方法

带有落叶的土壤中含有土壤微生物较多,好氧微生物主要生活于土壤表层。

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}提出问题

实验假设

实验设计

自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内实验组落叶腐烂程度 对照组

土壤微生物对落叶有分解作用

土壤进行处理,排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变。

不能加热烘干,可将土壤用塑料袋包好,放在60℃恒温箱中1小时灭菌

案例1:

小于

土壤进行处理,排除土壤微生物的作用

土壤不进行处理,自然状态

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

注意:实验组的土壤要进行处理,以尽可能排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变(例如,将土壤用塑料袋包好,放在60℃恒温箱中处理一小时。

实验结果:

落叶未腐烂

落叶腐烂

案例1:落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

纱布

烧杯

土壤

水

玻璃棒

水

取出

碘液

斐林试剂

加热

(1)配制土壤浸出液

淀粉

碘液

变蓝

淀粉

葡萄糖

产生砖红色沉淀

分解

斐林试剂

加热

1.实验原理:

2.实验步骤:

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}提出问题

实验假设

实验设计

自变量

实验组

对照组

实验现象

加入

碘液

A1

B1

加入斐林试剂,水浴加热

A2

B2

结论分析

土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

案例2:

淀粉被水解

3.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。下列有关叙述不正确的是

组别

1组

2组

3组

4组

土壤

处理

灭菌

不灭菌

灭菌

不灭菌

湿润

湿润

较干燥

较干燥

A.该实验能探究不同土

壤湿度条件下,土壤

微生物对落叶的分解

作用

B.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度地分解

√

4.一位同学要探究土壤微生物能否分解农药,并尽快得出实验结论,用“敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量沙土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌。下列有关叙述正确的是

A.向a、b中喷入等量的“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间

B.检测“敌草隆”的消失情况,预计a的“敌草隆”全部消失,b的基本

不变

C.只用沙土实验效果比用几种典型土壤混合后的好

D.再增加c组作为对照,不喷入“敌草隆”,其他处理与a、b组相同

√

生态

系统

结构

功能

能量流动

物质循环

信息传递

动

力

载体

决定

过程

特点

生物富集

组成成分

营养结构

渠道

参与

1.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能。判断下列相关表述是否正确。

(1)物质循环发生在生物群落与非生物环境之间。 ( )

(2)能量流动和物质循环是两个相对独立的过程。 ( )

√

×

一、概念检测

3.在生态系统中,使二氧化碳进入生物群落的生物主要是( )

A.细菌 B.真菌 C.动物 D.绿色植物

D

2.竹子中纤维素含量很高。大熊猫每天要吃大量竹子,但一般只能利用其中一小部分纤维素。研究表明,大熊猫的基因组缺少编码纤维素酶的基因,但是肠道中有多种纤维素分解菌。

(1)大熊猫与它肠道内某种纤维素分解菌的种间关系为( )

A.捕食 B.寄生 C.互利共生 D.原始合作

(2)下列叙述不合理的是( )

A.大熊猫是初级消费者,属于第二营养级

B.大熊猫未消化的纤维素会被分解者利用循环

C.纤维素分解菌促进了生态系统中的物质

D.能量流动方向是竹子→大熊猫一纤维素分解菌

C

D

2.同碳元素一样,氮在生物群落和非生物环境之间也是不断循环的。

为什么还要往农田中不断地施加氮肥呢?

农田是人工生态系统,是以提高农作物的产量,使能量更多地流向人类,满足人类需要为目的的。农田土壤中氮的含量往往不足以使作物高产,加之农产品源源不断地自农田生态系统输出,其中的氮元素并不能都归还土壤,所以需要施加氮肥。这与物质循环并不矛盾。

1.生物圈是不是一个在物质上自给自足的系统?为什么?

是。生物圈是指地球上所有生物与其非生物环境的总和,它们通过物质循环构成一个物质上自给自足的系统。

二、拓展应用

3.下表为生活在某库区水域中层的几种鱼体内重金属的含量(单位: ng.g-1)。请据表推测这几种鱼中,草食性的鱼是______,杂食性的鱼是_______,肉食性的鱼是_______为什么?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}鱼的种类

A

B

C

D

E

Hg

17.8

61.9

70.4

117.0

112.0

Pb

27.3

34.9

52.5

84.3

75.8

Cd

8.8

14.1

10.3

21.9

41.6

D和E

A

B和C

这三种重金属(Hg、Pb、Cd)会富集在鱼体内,并沿食物链逐渐在鱼体内聚集,营养级越高,它们的相对含量越高。A鱼体内三种重金属的含量都是最低的,因此A为草食性,鱼B和C鱼体内,三种重金属的含量都高于A,但低于D和E,因此B和C可能是杂食性鱼;D和E鱼体内,三种重金属的含量都远高于A、B和C,因此D和E可能是肉食性鱼。

第3章 生态系统及其稳定性

生物富集及探究土壤微生物的分解作用

第2课时

2

1

通过分析生物富集的过程,说明生物富集的危害,认同应采取措施减少危害

尝试探究土壤微生物的分解作用

思考:铅与人类的哪些生活相关呢?

铅与人类的生活息息相关

日

常

生

活

中

铅

的

应

用

香烟

食品

玩具

工业废气

化妆品

餐具

燃烧

容器

汽车

尾气

练习与应用

探究土壤微生物的分解作用

生物富集

目标一

目标二

目标三

目

录

CONTENTS

1.概念:

生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度 环境浓度的现象。

超过

2.常见的生物富集物质:

如DDT、六六六等

重金属:

人工合成的有机化合物:

如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等

3.发生生物富集的物质的特点:

在环境和生物体中存在形式是比较稳定的;

富集物质必须是生物体能够吸收的且不易排出的;

富集物质在生物代谢过程中是不易被分解的;

4.生物富集的主要途径:

食物链、食物网

①具有全球性

②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高

5.生物富集现象的特点

鱼鹰(2.5×10-5)

大鱼(2×10-6)

小鱼(5×10-7)

植物(4×10-8)

水(3×10-12)

有害物质在生物体内的浓度

生物富集实例——铅的富集

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

煤燃烧、有色金属冶炼

铅被排放进入大气

沉降在土壤和植被表面

进入土壤

进入水体

植物根吸收叶片摄入铅

水生植物、浮游动物直接吸收铅,动物饮用含铅的水,直接摄入铅

铅进入体内形成多种比较稳定的铅的化合物,分布于生物体的多种组织细胞中,导致铅不易被排出,积蓄在体内

含铅生物被更高营养级动物食用,沿食物链聚集

最终积累在食物链的顶端

任务:分析生物富集现象及其成因

1.如图为不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内的铅浓度。

据图分析,写出分析结果: 。

铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度

中国血蛤

(Hiatula chinensis)

2.对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因。

消费者

生产者

分解者

吸收

摄食

呼吸作用

非生物环境中的碳

分解作用

成因: 。

铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出

3.如图为水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图。

水

浮游生物

鱼

水鸟

<

<

2 ppm

5 ppm

200 ppm

1600 ppm

据图分析,写出分析结果: 。

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

4.还有哪些有害物质也有与铅类似的现象?

镉、汞等重金属,DDT、六六六等人工合成的有机化合物及一些放射性物质。

5.生物富集对生物体有危害吗?

有,而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的生物(包括人类)。

6.生物富集现象也具有全球性吗?说出理由。

有,富集的物质可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此具有全球性。

7.如何有效地减少生物富集现象?

合理利用资源,减少污染物排放,实施垃圾分类,种植能吸收有害重金属元素的植物等。

1.(2023·浙江绍兴高二期末)在煤燃烧、有色金属冶炼过程中铅会以微小颗粒被排放进入大气,然后沉降在土壤和植物表面,而铅进入植物和动物体内后将不易被排出。下列叙述错误的是

A.铅能沿食物链在生物体内聚集,营养级越高的生物体内铅含量越高

B.铅随大气、水和生物迁移等途径扩散,生态系统中铅循环具有全球性

C.铅通过动植物呼吸作用、分解者分解作用和化石燃料燃烧等返回非生

物环境

D.减少化石燃料的燃烧、开发清洁能源是减少铅的生物富集现象的有效

措施

√

2.某些人工合成的化合物如农药DDT、六六六等,进入环境后便参与生态系统的物质循环,但是,这些化合物难以被降解而在生物体内蓄积。下表是某水域生态系统在结构和功能处于相对稳定状态时,甲、乙、丙、丁四个种群所含有的总能量和残留DDT的平均浓度。下列说法错误的是

A.该生态系统的水

体中DDT的浓度

小于0.04 ppm

B.DDT在代谢中不

易分解,具有生物富集作用

C.丁种群个体死亡后释放的DDT还可能再进入丁种群

D.四个种群最简单的能量流动渠道是形成一条食物链

√

种群

甲

乙

丙

丁

能量(kJ)

2.8×109

1.3×108

9.1×107

2.9×107

DDT浓度(ppm)

0.04

0.35

0.39

3.4

秋天刚收获的花生

第二年春天从土中刨出的花生

1.实验原理

(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分为______,将环境中的______分解为______,其分解速度与环境中的_____、水分等生态因子相关。

分解者

有机物

无机物

温度

土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,这些生物的数量是极其繁多的,例如一茶匙表层土就可能含有亿万个细菌。

由于各地气候与环境等因素不同,落叶在土壤中被分解的时间也是不同的,一般在温暖、湿润的环境中需要一至数月时间。

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果、得出结论

表达交流

采集带有落叶的土壤

土壤垂直剖面模式图

枯枝落叶层

有机碎屑层

腐殖质层

淀积层

枯枝落叶层

有机碎屑层

土壤微生物通过分泌胞外酶,将底物分解为简单的分子,然后通过细胞膜吸收营养物质。

采集土壤微生物的方法

带有落叶的土壤中含有土壤微生物较多,好氧微生物主要生活于土壤表层。

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}提出问题

实验假设

实验设计

自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内实验组落叶腐烂程度 对照组

土壤微生物对落叶有分解作用

土壤进行处理,排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变。

不能加热烘干,可将土壤用塑料袋包好,放在60℃恒温箱中1小时灭菌

案例1:

小于

土壤进行处理,排除土壤微生物的作用

土壤不进行处理,自然状态

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

注意:实验组的土壤要进行处理,以尽可能排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免土壤理化性质的改变(例如,将土壤用塑料袋包好,放在60℃恒温箱中处理一小时。

实验结果:

落叶未腐烂

落叶腐烂

案例1:落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

纱布

烧杯

土壤

水

玻璃棒

水

取出

碘液

斐林试剂

加热

(1)配制土壤浸出液

淀粉

碘液

变蓝

淀粉

葡萄糖

产生砖红色沉淀

分解

斐林试剂

加热

1.实验原理:

2.实验步骤:

背景资料

提出问题

做出假设

设计实验方案

进行实验

分析结果

得出结论

表达交流

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}提出问题

实验假设

实验设计

自变量

实验组

对照组

实验现象

加入

碘液

A1

B1

加入斐林试剂,水浴加热

A2

B2

结论分析

土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

案例2:

淀粉被水解

3.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。下列有关叙述不正确的是

组别

1组

2组

3组

4组

土壤

处理

灭菌

不灭菌

灭菌

不灭菌

湿润

湿润

较干燥

较干燥

A.该实验能探究不同土

壤湿度条件下,土壤

微生物对落叶的分解

作用

B.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理,实验中的对照组是1组和3组

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度地分解

√

4.一位同学要探究土壤微生物能否分解农药,并尽快得出实验结论,用“敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量沙土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌。下列有关叙述正确的是

A.向a、b中喷入等量的“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间

B.检测“敌草隆”的消失情况,预计a的“敌草隆”全部消失,b的基本

不变

C.只用沙土实验效果比用几种典型土壤混合后的好

D.再增加c组作为对照,不喷入“敌草隆”,其他处理与a、b组相同

√

生态

系统

结构

功能

能量流动

物质循环

信息传递

动

力

载体

决定

过程

特点

生物富集

组成成分

营养结构

渠道

参与

1.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能。判断下列相关表述是否正确。

(1)物质循环发生在生物群落与非生物环境之间。 ( )

(2)能量流动和物质循环是两个相对独立的过程。 ( )

√

×

一、概念检测

3.在生态系统中,使二氧化碳进入生物群落的生物主要是( )

A.细菌 B.真菌 C.动物 D.绿色植物

D

2.竹子中纤维素含量很高。大熊猫每天要吃大量竹子,但一般只能利用其中一小部分纤维素。研究表明,大熊猫的基因组缺少编码纤维素酶的基因,但是肠道中有多种纤维素分解菌。

(1)大熊猫与它肠道内某种纤维素分解菌的种间关系为( )

A.捕食 B.寄生 C.互利共生 D.原始合作

(2)下列叙述不合理的是( )

A.大熊猫是初级消费者,属于第二营养级

B.大熊猫未消化的纤维素会被分解者利用循环

C.纤维素分解菌促进了生态系统中的物质

D.能量流动方向是竹子→大熊猫一纤维素分解菌

C

D

2.同碳元素一样,氮在生物群落和非生物环境之间也是不断循环的。

为什么还要往农田中不断地施加氮肥呢?

农田是人工生态系统,是以提高农作物的产量,使能量更多地流向人类,满足人类需要为目的的。农田土壤中氮的含量往往不足以使作物高产,加之农产品源源不断地自农田生态系统输出,其中的氮元素并不能都归还土壤,所以需要施加氮肥。这与物质循环并不矛盾。

1.生物圈是不是一个在物质上自给自足的系统?为什么?

是。生物圈是指地球上所有生物与其非生物环境的总和,它们通过物质循环构成一个物质上自给自足的系统。

二、拓展应用

3.下表为生活在某库区水域中层的几种鱼体内重金属的含量(单位: ng.g-1)。请据表推测这几种鱼中,草食性的鱼是______,杂食性的鱼是_______,肉食性的鱼是_______为什么?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}鱼的种类

A

B

C

D

E

Hg

17.8

61.9

70.4

117.0

112.0

Pb

27.3

34.9

52.5

84.3

75.8

Cd

8.8

14.1

10.3

21.9

41.6

D和E

A

B和C

这三种重金属(Hg、Pb、Cd)会富集在鱼体内,并沿食物链逐渐在鱼体内聚集,营养级越高,它们的相对含量越高。A鱼体内三种重金属的含量都是最低的,因此A为草食性,鱼B和C鱼体内,三种重金属的含量都高于A,但低于D和E,因此B和C可能是杂食性鱼;D和E鱼体内,三种重金属的含量都远高于A、B和C,因此D和E可能是肉食性鱼。