高中语文统编版必修上册15.《我与地坛》课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册15.《我与地坛》课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-12 06:28:41 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

我与地坛

“1991年整个文坛没有文章,只有这一篇立成丰碑。”

史铁生

1.通过对地坛景物特点的分析,理解地坛对史铁生的影响,以及史铁生在此体悟到的生命哲思。

2.通过对母亲行为的解读,感悟母爱的体贴与深厚,以及史铁生对母亲的迟到的理解。

3.比较地坛形象与母亲形象,把握二者对于史铁生的共同意义。

学习目标

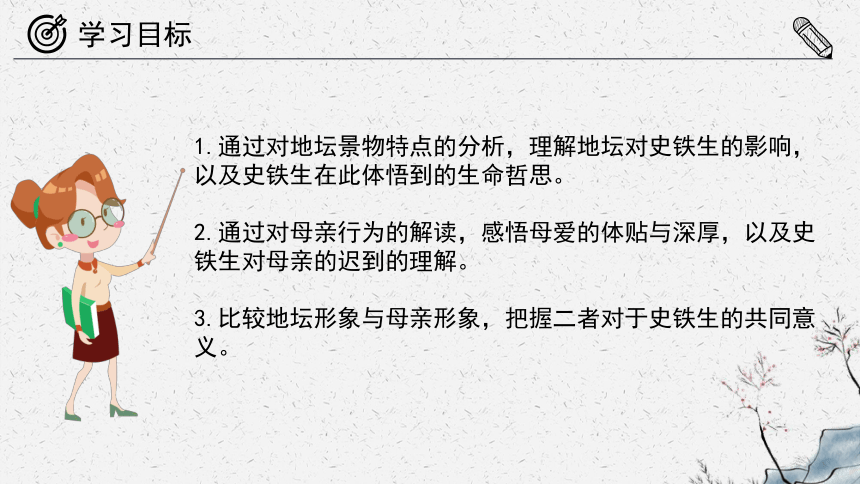

史铁生档案:

1951年1月4日出生,北京人。初中学历,清华附中毕业。擅长物理,梦想成为工程师。爱好写作,朗诵。精通乒乓球、排球、篮球,跨栏曾获校运会第一名。

史铁生档案:

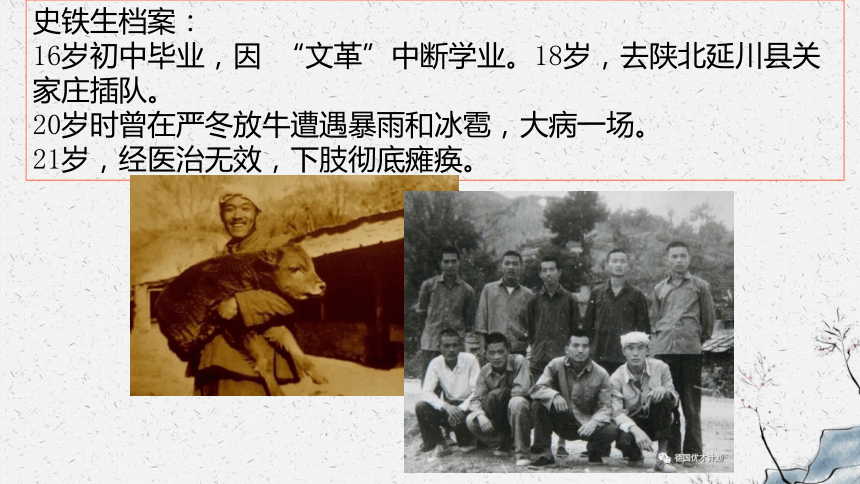

16岁初中毕业,因 “文革”中断学业。18岁,去陕北延川县关家庄插队。

20岁时曾在严冬放牛遭遇暴雨和冰雹,大病一场。

21岁,经医治无效,下肢彻底瘫痪。

世界以痛吻我,要我报之以歌。

世界以痛吻我,我要报之以歌。

诗人泰戈尔曾写道:

你更喜欢哪一句?

史铁生是怎样选择的呢?

我记得于是我铺开了张纸,觉得确乎有些什么东西最好是写下来。不考虑词句,不过问技巧,也不以为能拿它去派什么用场,只是写,只是看出有些路单靠腿(轮椅)去走明显是不够。写,真是个办法,是条条绝路之后的一条路。

只是多年以后我才在书上读到了一种说法:写作的零度。我想,写作的零度即对生命意义的扣问,写作出发的地方即生命固有的疑难,写作之寻求,即灵魂的眺望。 ——《我与地坛》

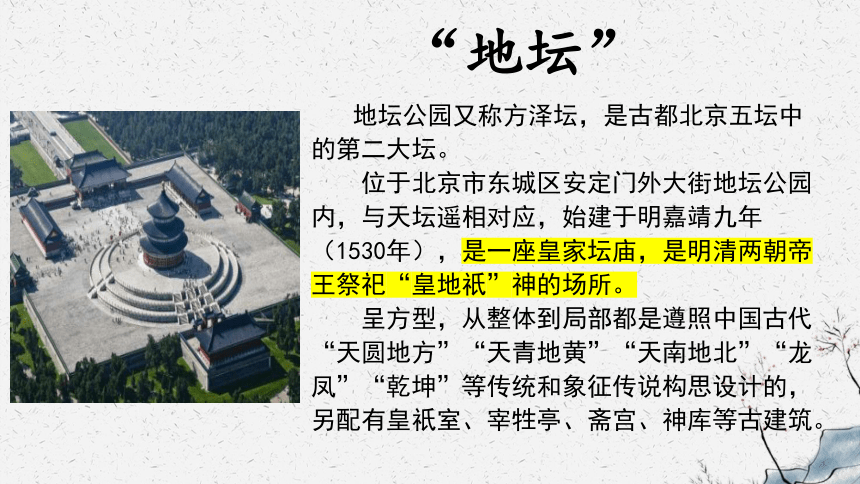

地坛公园又称方泽坛,是古都北京五坛中的第二大坛。

位于北京市东城区安定门外大街地坛公园内,与天坛遥相对应,始建于明嘉靖九年(1530年),是一座皇家坛庙,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇”神的场所。

呈方型,从整体到局部都是遵照中国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”“龙凤”“乾坤”等传统和象征传说构思设计的,另配有皇祇室、宰牲亭、斋宫、神库等古建筑。

“地坛”

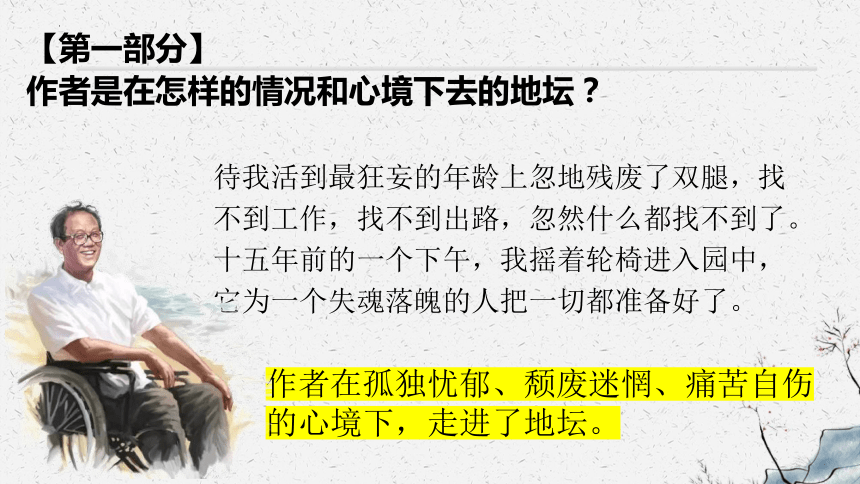

待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿,找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

作者在孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤的心境下,走进了地坛。

【第一部分】

作者是在怎样的情况和心境下去的地坛?

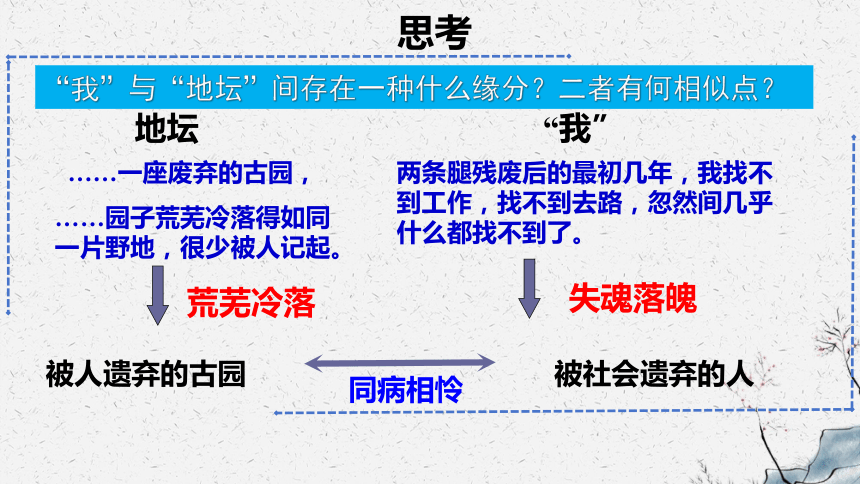

思考

“我”与“地坛”间存在一种什么缘分?二者有何相似点?

地坛

“我”

……一座废弃的古园,

……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

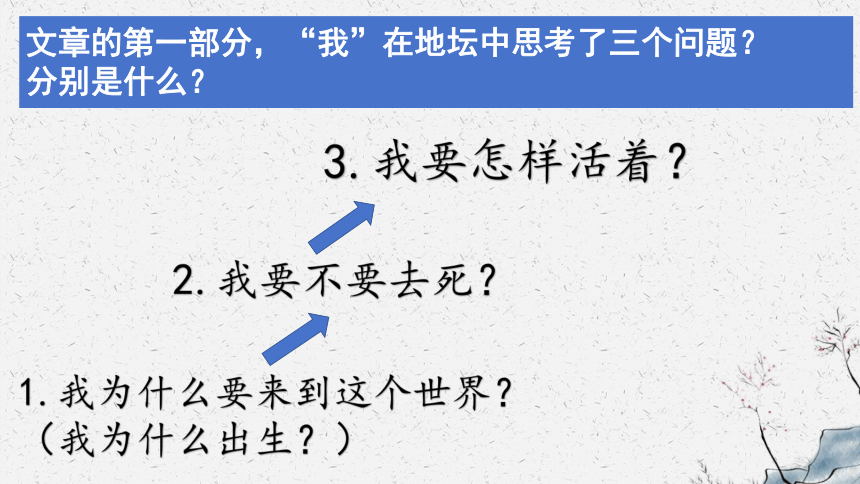

1.我为什么要来到这个世界?

(我为什么出生?)

2.我要不要去死?

3.我要怎样活着?

文章的第一部分,“我”在地坛中思考了三个问题?

分别是什么?

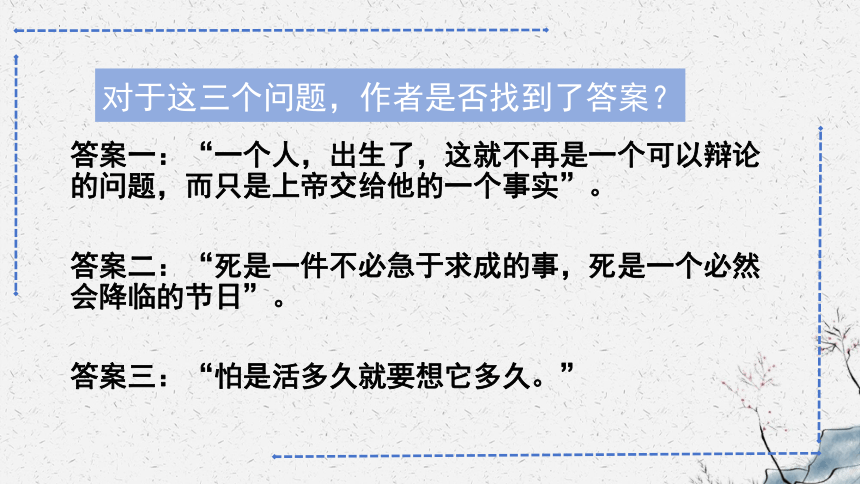

答案一:“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实”。

答案二:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”。

答案三:“怕是活多久就要想它多久。”

对于这三个问题,作者是否找到了答案?

小组讨论,通过分析第3、5、7自然段的景物描写,说说地坛景物给“我”带来的启示。

思考

选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?

请完善下表。

景物描写 特点 启示

第三段

第五段

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

古老、荒芜、冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

蜂儿如一朵……片刻不息

园子荒芜但并不衰败(充满生机)

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

景物描写 特点 启示

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

第七段

十五年中,这古园的形体……微苦的味道

琉璃剥蚀

朱红淡褪

雕墙坍圮

散落玉砌雕栏

特点

古旧 荒芜

生生不息

荒芜但并不衰败

柏树苍幽

野草荒藤茂盛得自在坦荡

蜂飞 蚁动 瓢虫升空

金蝉脱壳 露珠滚动

满园草木竞相生长

“我”从“荒芜但并不衰败”的园子中找到了答案。

▲小昆虫、草木等生生不息,向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值和属于自己的那份生命的喜悦。

荒芜但不衰败 —— 坦然面对死亡

地坛的启示:

▲作者在此发现了生命的种种状态。最博大与最纤细,最沉静与最轻盈,最古老与最年轻,都在地坛上留下了只属于自己的身影。地坛上不断上演着季节的离去与来临。

所有这一切都见证了生命本身的律动的真实。

这实际是在回答前文怎样活的问题:

外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

地坛的启示:

充满生命律动——顽强地活出人生的味道

【第三处(第七段)】:

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西的任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

“古园的形体被肆意雕琢,有些东西却不能改变”,请联系作者经历、遭遇说说文句的含义是什么?

被肆意雕琢 不能改变

身残

志不残

古园成为精神乐园

(我常常要到那园子里去)

思考:史铁生的沉思之旅告诉我们人生有无法避免的缺憾和终将到来的死亡,我们该怎么面对呢?死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。这是作者在地坛经过漫长的思考而得出的关于死的认识:“死”与其说是生命的结束,倒不如说成是一个漫长的节日,“死”不再令人恐惧。

正是由于获得了这种认识,作者可以安然于生命的逆转与命运的安排,可以坦然地面对人生的重大问题。

【第二部分】

阅读九、十两段,说说为什么作者要说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

①母亲理解儿子,尊重儿子,维护着他的自尊,送他去地坛,但是出于一个母亲的本能,她又无法不为儿子担忧,于是整日整夜处在痛苦、惊恐、忧虑中。

②“我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

母亲是如何化解这一难题的?

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院……”

待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”

在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过:“你为我想想”。

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影……她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。

母亲为“我”做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?儿子在母亲身上读懂了什么?

帮“我”上地坛:

在家担忧“我”:

无言目送

直面艰难的命运

坐卧难定

坚忍的意志

悄悄缓缓

到地坛找“我”:

毫不张扬的爱

要坚强的承受苦难,要坚韧的活下去

在逆境中更加坚强,走出自已幸福的路,寻找到生存的意义、生存的价值

的

配

合

你

谢

谢

送

忧

找

回(悄悄转身)

心理矛盾

理智而深沉的母爱

犹豫

无言

呆立

平静

这是一位怎样的母亲呢?

“她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。

母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她限我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。

这是一位_______的母亲:

悟念母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不张扬爱的母亲

是一位理解儿子的母亲

第一部分写“我”与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。所选部分涉及两个话题,一个话题是“我”在突遭双腿瘫痪的不幸后对于生死的深沉思考,重点写地坛对“我”的启迪;另一个话题是“我”悔恨在母亲去世后才理解了母爱的无私与伟大,着重写母亲对“我”的影响与激励。

文章有一定的哲理意味。从主题思想上看,也是浑然一体的,地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了为什么生的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了怎么活的问题。地坛、母亲,都给过“我”关于生命的启示,可以这么说,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

比较地坛形象和母亲形象,

总结二者对作者人生的共同意义。

对象 特点 作用

地坛

母亲

古老苍凉而又生机勃勃、包容丰富而又沉静超然

我的新生的力量不仅是地坛给予的,也是母亲的理解、支持、坚忍、期盼所赋予的

宽容厚重,有一股强大的生命力

我与地坛

地坛

一座废弃的古园,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

我

“我”两条腿残废后的最初几年,找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

荒芜冷落

失魂落魄

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病

相怜

我

我与母亲

母亲

如今我已经懂得了母亲的良苦用心,也已经找到了路,可是母亲缺已经离世,我已经来不及了……

懂我的痛苦

帮我上地坛

在家担忧我

默默地找我

精神支柱

我

《我与地坛》

母亲

精神支柱

地坛

精神家园

对生命的诠释

对母爱的解读

作品推荐

莫言说:我对史铁生满怀敬仰之情,因为他不但是一个杰出的作家,更是一个伟大的人。

铁凝说:这是一个少用“伟大”一词的时代,可是史铁生完全当得起“伟大”这个词。

韩少功说:史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度。

小说:《奶奶的星星》《命若琴弦》《务虚笔记》

散文:《病隙碎笔》《好运设计》

剧本:《死神与少女》《边走边唱》

2002年华语文学传媒杰出奖授奖词:

史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。①_________________。味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。②_____________,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。如果以声响来对应四季,那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

1.文中使用了哪些修辞手法

A.排比、比喻、拟人 B.对偶、比喻、排比

C.对偶、借代、排比 D.排比、借代、夸张

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

√

答案 (示例)①味道是最说不清楚的(或:味道是很难言说的)

②如果以乐器来对应四季

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

原文运用了拟人的手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

我与地坛

“1991年整个文坛没有文章,只有这一篇立成丰碑。”

史铁生

1.通过对地坛景物特点的分析,理解地坛对史铁生的影响,以及史铁生在此体悟到的生命哲思。

2.通过对母亲行为的解读,感悟母爱的体贴与深厚,以及史铁生对母亲的迟到的理解。

3.比较地坛形象与母亲形象,把握二者对于史铁生的共同意义。

学习目标

史铁生档案:

1951年1月4日出生,北京人。初中学历,清华附中毕业。擅长物理,梦想成为工程师。爱好写作,朗诵。精通乒乓球、排球、篮球,跨栏曾获校运会第一名。

史铁生档案:

16岁初中毕业,因 “文革”中断学业。18岁,去陕北延川县关家庄插队。

20岁时曾在严冬放牛遭遇暴雨和冰雹,大病一场。

21岁,经医治无效,下肢彻底瘫痪。

世界以痛吻我,要我报之以歌。

世界以痛吻我,我要报之以歌。

诗人泰戈尔曾写道:

你更喜欢哪一句?

史铁生是怎样选择的呢?

我记得于是我铺开了张纸,觉得确乎有些什么东西最好是写下来。不考虑词句,不过问技巧,也不以为能拿它去派什么用场,只是写,只是看出有些路单靠腿(轮椅)去走明显是不够。写,真是个办法,是条条绝路之后的一条路。

只是多年以后我才在书上读到了一种说法:写作的零度。我想,写作的零度即对生命意义的扣问,写作出发的地方即生命固有的疑难,写作之寻求,即灵魂的眺望。 ——《我与地坛》

地坛公园又称方泽坛,是古都北京五坛中的第二大坛。

位于北京市东城区安定门外大街地坛公园内,与天坛遥相对应,始建于明嘉靖九年(1530年),是一座皇家坛庙,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇”神的场所。

呈方型,从整体到局部都是遵照中国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”“龙凤”“乾坤”等传统和象征传说构思设计的,另配有皇祇室、宰牲亭、斋宫、神库等古建筑。

“地坛”

待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿,找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

作者在孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤的心境下,走进了地坛。

【第一部分】

作者是在怎样的情况和心境下去的地坛?

思考

“我”与“地坛”间存在一种什么缘分?二者有何相似点?

地坛

“我”

……一座废弃的古园,

……园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

1.我为什么要来到这个世界?

(我为什么出生?)

2.我要不要去死?

3.我要怎样活着?

文章的第一部分,“我”在地坛中思考了三个问题?

分别是什么?

答案一:“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实”。

答案二:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”。

答案三:“怕是活多久就要想它多久。”

对于这三个问题,作者是否找到了答案?

小组讨论,通过分析第3、5、7自然段的景物描写,说说地坛景物给“我”带来的启示。

思考

选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?

请完善下表。

景物描写 特点 启示

第三段

第五段

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

古老、荒芜、冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

蜂儿如一朵……片刻不息

园子荒芜但并不衰败(充满生机)

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

景物描写 特点 启示

充满生命的激情

园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

第七段

十五年中,这古园的形体……微苦的味道

琉璃剥蚀

朱红淡褪

雕墙坍圮

散落玉砌雕栏

特点

古旧 荒芜

生生不息

荒芜但并不衰败

柏树苍幽

野草荒藤茂盛得自在坦荡

蜂飞 蚁动 瓢虫升空

金蝉脱壳 露珠滚动

满园草木竞相生长

“我”从“荒芜但并不衰败”的园子中找到了答案。

▲小昆虫、草木等生生不息,向“我”展示了一个鲜活灵动的生命世界,使“我”意识到不管怎样微弱纤细的生命主体都有它自身的价值和属于自己的那份生命的喜悦。

荒芜但不衰败 —— 坦然面对死亡

地坛的启示:

▲作者在此发现了生命的种种状态。最博大与最纤细,最沉静与最轻盈,最古老与最年轻,都在地坛上留下了只属于自己的身影。地坛上不断上演着季节的离去与来临。

所有这一切都见证了生命本身的律动的真实。

这实际是在回答前文怎样活的问题:

外在的环境是恶劣的,但生命是无法遭到破坏而发生改变的,只要按照自己的方式活着,顽强地活着,你就能坦然地体会到人生的味道。

地坛的启示:

充满生命律动——顽强地活出人生的味道

【第三处(第七段)】:

十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西的任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

“古园的形体被肆意雕琢,有些东西却不能改变”,请联系作者经历、遭遇说说文句的含义是什么?

被肆意雕琢 不能改变

身残

志不残

古园成为精神乐园

(我常常要到那园子里去)

思考:史铁生的沉思之旅告诉我们人生有无法避免的缺憾和终将到来的死亡,我们该怎么面对呢?死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。这是作者在地坛经过漫长的思考而得出的关于死的认识:“死”与其说是生命的结束,倒不如说成是一个漫长的节日,“死”不再令人恐惧。

正是由于获得了这种认识,作者可以安然于生命的逆转与命运的安排,可以坦然地面对人生的重大问题。

【第二部分】

阅读九、十两段,说说为什么作者要说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

①母亲理解儿子,尊重儿子,维护着他的自尊,送他去地坛,但是出于一个母亲的本能,她又无法不为儿子担忧,于是整日整夜处在痛苦、惊恐、忧虑中。

②“我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

母亲是如何化解这一难题的?

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院……”

待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”

在那段日子里——那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过:“你为我想想”。

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影……她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。

母亲为“我”做了什么?她对“我”的关爱有什么特点?儿子在母亲身上读懂了什么?

帮“我”上地坛:

在家担忧“我”:

无言目送

直面艰难的命运

坐卧难定

坚忍的意志

悄悄缓缓

到地坛找“我”:

毫不张扬的爱

要坚强的承受苦难,要坚韧的活下去

在逆境中更加坚强,走出自已幸福的路,寻找到生存的意义、生存的价值

的

配

合

你

谢

谢

送

忧

找

回(悄悄转身)

心理矛盾

理智而深沉的母爱

犹豫

无言

呆立

平静

这是一位怎样的母亲呢?

“她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。

母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她限我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。

这是一位_______的母亲:

悟念母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不张扬爱的母亲

是一位理解儿子的母亲

第一部分写“我”与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。所选部分涉及两个话题,一个话题是“我”在突遭双腿瘫痪的不幸后对于生死的深沉思考,重点写地坛对“我”的启迪;另一个话题是“我”悔恨在母亲去世后才理解了母爱的无私与伟大,着重写母亲对“我”的影响与激励。

文章有一定的哲理意味。从主题思想上看,也是浑然一体的,地坛使“我”平和豁达地对待生死,解决了为什么生的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了怎么活的问题。地坛、母亲,都给过“我”关于生命的启示,可以这么说,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

比较地坛形象和母亲形象,

总结二者对作者人生的共同意义。

对象 特点 作用

地坛

母亲

古老苍凉而又生机勃勃、包容丰富而又沉静超然

我的新生的力量不仅是地坛给予的,也是母亲的理解、支持、坚忍、期盼所赋予的

宽容厚重,有一股强大的生命力

我与地坛

地坛

一座废弃的古园,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

我

“我”两条腿残废后的最初几年,找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了。

荒芜冷落

失魂落魄

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病

相怜

我

我与母亲

母亲

如今我已经懂得了母亲的良苦用心,也已经找到了路,可是母亲缺已经离世,我已经来不及了……

懂我的痛苦

帮我上地坛

在家担忧我

默默地找我

精神支柱

我

《我与地坛》

母亲

精神支柱

地坛

精神家园

对生命的诠释

对母爱的解读

作品推荐

莫言说:我对史铁生满怀敬仰之情,因为他不但是一个杰出的作家,更是一个伟大的人。

铁凝说:这是一个少用“伟大”一词的时代,可是史铁生完全当得起“伟大”这个词。

韩少功说:史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊;一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度。

小说:《奶奶的星星》《命若琴弦》《务虚笔记》

散文:《病隙碎笔》《好运设计》

剧本:《死神与少女》《边走边唱》

2002年华语文学传媒杰出奖授奖词:

史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。①_________________。味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。②_____________,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。如果以声响来对应四季,那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

1.文中使用了哪些修辞手法

A.排比、比喻、拟人 B.对偶、比喻、排比

C.对偶、借代、排比 D.排比、借代、夸张

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

√

答案 (示例)①味道是最说不清楚的(或:味道是很难言说的)

②如果以乐器来对应四季

链接高考

阅读下面的文字,完成1~3题。

2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

原文运用了拟人的手法,突出了“我”与古园的缘分。强调了古园对“我”的影响之大之深,古园让“我”更深刻地认识到时间的永恒、饱经风霜的生命价值、历经磨难但不屈服于磨难的精神意义。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读