再别康桥 课件

图片预览

文档简介

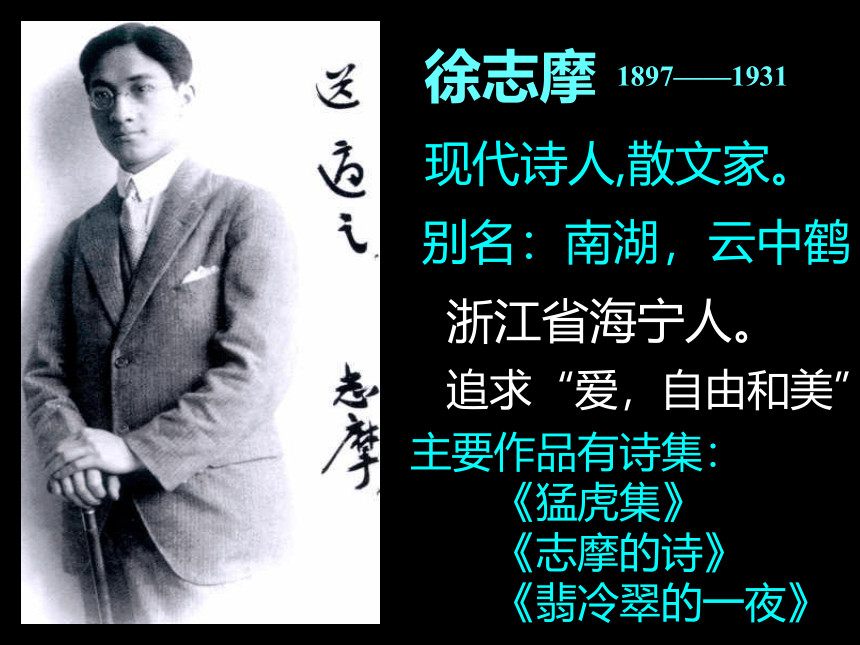

课件55张PPT。徐志摩1897——1931现代诗人,散文家。别名:南湖,云中鹤浙江省海宁人。 追求“爱,自由和美”主要作品有诗集:

《猛虎集》

《志摩的诗》

《翡冷翠的一夜》

新月诗派的代表人物 新月社成立于1928年,主要成员包括胡适、梁实秋、闻一多、徐志摩等一大批有才华、有成就的诗人,又以提倡格律诗而独树一帜,形成了现代诗史上一个重要的诗歌流派,人称“新月诗派”或“格律诗派” 。

遵循“三美”创作原则——绘画美、音乐美、建筑美

徐志摩是中国现代诗坛上屈指可数的大诗人之一,20年代末到30年代盛极一时的“新月派”主将。

他的诗,风格欧化,流动着内在的韵律和节奏,情感真挚充沛,有《再别康桥》等许多名篇传世。

徐志摩留学英美,交游广阔:胡适、梁启超、郁达夫、沈从文、罗素、狄更生、泰戈尔、曼殊斐儿……无一不是社会名流兼文化名人。

长辈与他亦师亦友,同辈与他亲密无间。熟识徐志摩的人都称赞他的性格品行,说他天真挚诚、不计名利、热情无私、活泼风趣,有徐志摩的地方就有欢笑。但是,总是给别人带来欢乐的徐志摩内心却有解不开的“烦恼结”。 徐志摩在婚姻的低潮期写下名诗《我不知道风是在哪一个方向吹》,其实他一生的风基本来自三个方向,也就是性格完全不同的三个女性:张幼仪、林徽因、陆小曼。像许多抒情诗人一样,女性是徐志摩灵感的源泉,也是他悲剧的根源。 徐的爱情1915年,与张幼仪结婚,后于1922年3月在柏林离婚。

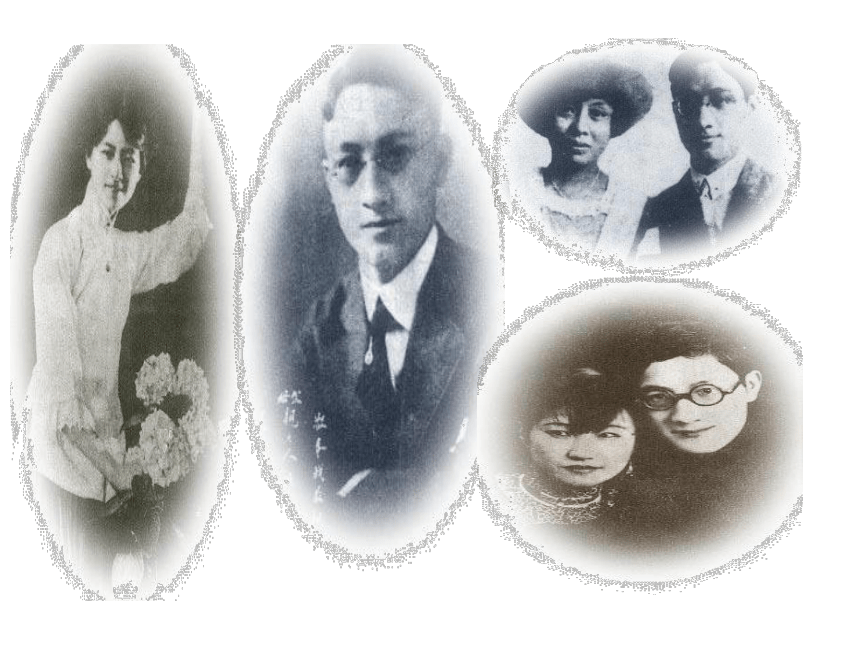

与林徽因的感情没有结果,而后遇到了陆小曼。 张幼仪(1900——1988),名嘉玢。1900年出生原籍江苏宝山,比志摩小4岁,世居真如,后移嘉定。祖父为清朝知县,父亲张润之,名祖泽,是当时上海宝山县巨富。

1912年7月,12岁的张幼仪在二哥张君劢(嘉森)和四哥张嘉璈的帮助下到刚刚创立“江苏省立第二女子师范学校” 读书。该校首任杨达权,重视女子教育,张幼仪在此受到了先进教育。

三年后,尚未结业的张幼仪就被接回家成亲了。替她作媒的正是她的四哥张嘉璈,在当时任浙江都督朱瑞的秘书,在巡视学校时他发现杭州一中有一位才华横溢的学生,这就是徐志摩。

徐家当时已是江南富商,和有着庞大的政治经济地位的张家联姻,对徐志摩的父亲来说是求之不得的,于是徐父申如定下了二人的婚约。于是15岁的张幼仪就辍学嫁到浙江做了少奶奶。徐志摩的态度:“媒妁之命,受之于父母。”张幼仪端庄善良,具有中国传统的妇女美德,尊重丈夫,孝敬公婆,贤淑稳重,善操持家务。 1918年生长子徐积锴(阿欢),不久徐志摩就留洋去了。

1920年徐志摩收到张君劢的信,被迫不耐烦地把张幼仪接到他身边,张幼仪回忆当时徐志摩的态度“我斜倚着尾甲板,不耐烦地等着上岸,然后看到徐志摩站在东张西望的人群里。就在这时候,我的心凉了一大截。他穿着一件瘦长的黑色毛大衣,脖子上围了条白丝巾。虽然我从没看过他穿西装的样子。可是我晓得那是他。他的态度我一眼就看得出来,不会搞错的,因为他是那堆接船的人当中唯一露出不想到那儿表情的人。”

在英国伦敦、沙士顿,以及后来在德国柏林的那一段生活,徐志摩对待张幼仪并不友好,甚至有些残酷。两人在沙士顿住下后,不久张幼仪就怀孕了。

此时徐志摩正在追求林徽因,无暇顾及张幼仪,一听便说:“把孩子打掉。”那年月打胎是危险的,张幼仪说:“我听说有人因为打胎死掉的耶。”徐志摩冷冰冰地说:“还有人因为坐火车死掉的呢,难道你看到人家不坐火车了吗?”徐志摩要马上离婚,见张幼仪不答应,便一走了之,将张幼仪一人撇在沙士顿。 产期临近,无奈之际,张幼仪给二哥张君劢写信求救,来到巴黎,后来又去了柏林,生下孩子。徐志摩明知张幼仪的去向,却没有理睬。

1922年生次子彼得,遂与徐志摩在柏林签字离婚。这是中国史上依据《民法》的第一桩西式文明离婚案。签好离婚协议后,徐志摩跟着她去医院看了小彼得,“把脸贴在窗玻璃上,看得神魂颠倒”,“他始终没问我要怎么养他,他要怎么活下去。”徐志摩还写下《笑解烦恼结》一诗送给张幼仪,痛斥封建礼教后说:“此去清风白日,自由道风景好”。

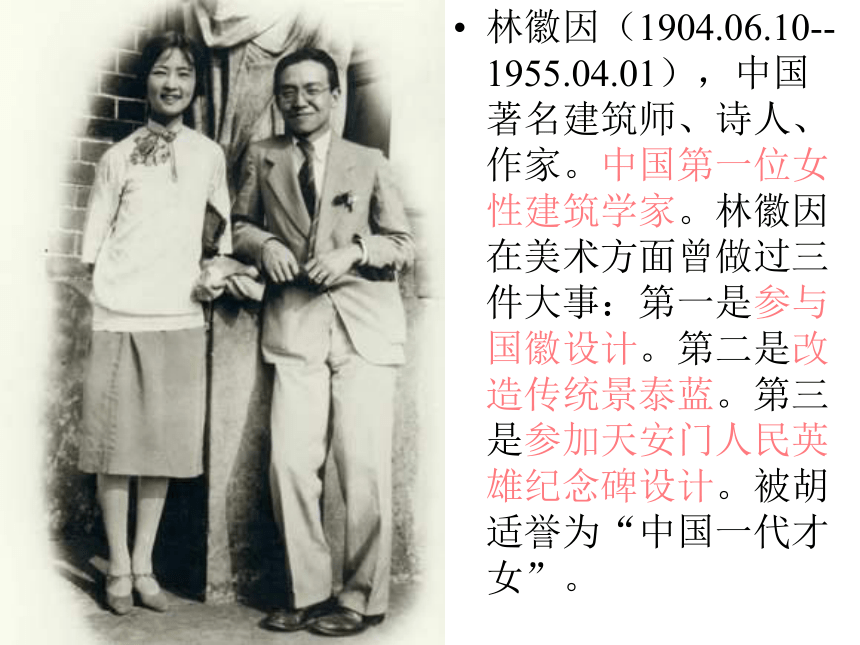

张幼仪很快从悲痛中振作起来,雇了保姆,自己学习德文,并进入裴斯塔洛齐学院,专攻幼儿教育。1925年,彼得(徐德生)3岁死于腹膜炎。徐志摩在给友人的一封信中提到“C是个有志气有胆量的女子……她现在真的‘什么都不怕’。”(C指代张幼仪)林徽因(1904.06.10--1955.04.01),中国著名建筑师、诗人、作家。中国第一位女性建筑学家。林徽因在美术方面曾做过三件大事:第一是参与国徽设计。第二是改造传统景泰蓝。第三是参加天安门人民英雄纪念碑设计。被胡适誉为“中国一代才女”。 16岁的林徽因游历欧洲,在英伦期间,结识了当时正在英国留学的徐志摩。当时徐志摩已是一个两岁孩子的父亲。情窦初开的林徽因被徐志摩渊博的知识,风雅的谈吐、英俊的外貌所吸引。而徐志摩也被林徽因出众的才华与美丽所吸引,对她评价甚高,苦苦地追求林徽因,并不惜与发妻张幼仪离婚。

但林徽因经过理智的思索,和父亲一起提前回国了,而且是与志摩不辞而别……

徐志摩写给林徽因的那首有名的《偶然》诗是这样写的:“我是天空里的一片云/偶尔投影在你的波心/你不必讶异/更无须欢喜/在转瞬间消灭了踪影/你我相逢在黑夜的海上/你有你的/我有我的方向/你记得也好/最好你忘掉/在这交会时互放的光亮。”这是徐志摩对林徽因感情的最好直白,一见倾心而又理智地各走各的方向,这就是世俗所难理解的一种纯情。 这时徐志摩的“烦恼结”已系在了林徽因身上。林徽因秀外慧中,是有名的才女,其父林长民也是社会名流。她与徐志摩相识时只有17岁,两人虽然相知很深,但最后林徽因还是嫁给了梁启超之子、后来的著名建筑学家梁思成,他们的因缘也是一段佳话。从此林徽因成为徐志摩梦中可望而不可及的一个完美身影。 金岳霖谈了自己的感触:“徐志摩是我的老朋友,但我总感到他滑油,油油油,滑滑滑——”“当然不是说他滑头。”他是指徐志摩感情放纵,没遮没拦。他接着说:“林徽因被他父亲带回国后,徐志摩又追到北京。

临离伦敦时他说了两句话,前面那句忘了,后面是‘销魂今日进燕京’。看,他满脑子林徽因,我觉得他不自量啊。林徽因梁思成早就认识,他们是两小无猜,徐志摩总是跟着要钻进去,钻也没用!徐志摩不知趣,我很可惜徐志摩这个朋友。《那一夜》林徽因?

那一晚我的船推出了河心,

?澄蓝的天上托着密密的星。

?那一晚你的手牵着我的手,?

迷惘的星夜**起重愁。

?那一晚你和我分定了方向,

?两人各认取个生活的模样。

?到如今我的船仍然在海面飘,

?细弱的桅杆常在风涛里摇。?

到如今太阳只在我背后徘徊,

?层层的阴影留守在我周围。?

到如今我还记着那一晚的天,?

星光、眼泪、白茫茫的江边!

?到如今我还想念你岸上的耕种:?红花儿黄花儿朵朵的生动。?这首诗一发表,徐志摩很快以《你去》一诗给予回应:

“你先走

我站在此地望着你

放轻些脚步

别叫尘土扬起

我要认清你远去的身影

直到距离使我认你不分明

再不然我就叫响你的名字

不断地提醒你有我在这里

为消解荒街与深晚的荒凉

目送你远去”。

这份感伤动人、含蓄的情谊在其唱和的诗作中得到了真切流露。陆小曼(1903年-1965年),江苏常州人,近代女画家。陆小曼生性聪慧,又肯勤奋学习,十六七岁已通英、法两国语言,还能弹钢琴,长于绘油画。18岁时,陆小曼逐渐名闻北京社交界。

1922年和王庚结婚,1925年离婚。

1926年与徐志摩结婚,同年参加了中国女子书画会,1941年在上海开个人画展,晚年被吸收为上海中国画院专业画师,上海美术家协会会员,曾参加新中国第一次和第二次全国画展。

她擅长戏剧,曾与徐志摩合作创作《卞昆冈》五幕话剧。她谙昆曲,也能演皮黄,写得一手好文章,有深厚的古文功底和扎实的文字修饰能力。徐志摩是个大诗人,在与陆小曼恋爱的过程中他留下了许多脍炙人口的爱情诗句。如《花的快乐处》《春的投生》《一块晦色的路碑》《翡冷翠的一夜》等等。这个时候,陆小曼几乎成了徐志摩的诗源。徐志摩在与陆小曼热恋之时,写下了旷世名篇《爱眉小扎》:

他说;“眉,我感谢上苍,因为你已经接受了我;

这来我的灵性有了永久的寄托,

我的生命有了最光荣的起点,

我这一辈子再不能想望关于我自身更大的事情发现,

我一天有你的爱,

我的命就有根,

我就是精神上的大富翁!”

“有志事竟成,

没有错儿。

奋勇上前吧,

眉,

你不用怕

有我整个儿在你旁边站着,

谁要动你分毫?有我拼着性命保护你

,你还怕什么?”

浓烈炽热的文字,吐露着爱人的缠绵深情。

1926年10月,徐志摩和陆小曼举行了隆重的婚礼,引起了不小的轰动。 徐志摩完美的现实追求终落在社交名媛陆小曼身上。

陆小曼是有名的美人加才女,与徐志摩相恋时已是有夫之妇。两人的恋情成为当时最轰动的社会新闻之一。他们在经受了许多痛苦折磨后终成眷属,而婚礼上还遭到证婚人梁启超声色俱厉地训斥:“希望勿再做一次过来人。”

婚后的徐志摩并非进了天堂,他父亲始终不承认陆小曼这个儿媳,而陆小曼整日沉浸在上海的社交场上使徐志摩痛惜她浪费才华,她挥金如土的习性也使诗人入不敷出。

在种种矛盾中,徐志摩形容自己的创作陷入了“穷、窘、枯、干”的境地。 徐之断魂1931年11月上旬,陆小曼接连十几次电报催徐志摩南返。11日,他从北平南下,13日到了上海。一见面,夫妇之间就大吵一架。素称脾气温和的陆小曼,竟然大发娇小姐脾气。徐志摩本来不想把关系弄僵。他只好探访故旧以消气解愁。

18日,他乘早车到了南京,住朋友何竞武家。晚,9时半,他到张歆海家,在那里,他还遇见了杨杏佛。徐志摩与张歆海的夫人韩湘眉继续讨论了11日夜没有讨论定的题目--人生与恋爱。狂谈之间,主人注意到徐志摩穿了一条又短又小、腰间破着一个窟窿的西装裤子,他还像螺旋似的转来转去,寻一根久已遗失的腰带,引得大家大笑。他自我解嘲地说,那是临行仓促中不管好歹抓来穿上的。说笑之间,韩湘眉似忽有所感地说:“Suppose Something HappensTomorrow(明天可能要出事),志摩!”

徐志摩顽皮地笑着说:“你怕我死么?”

“志摩!正经话,总是当心点的好。司机是中国人,还是外国人?”

“不知道!没有关系,I always want to fly(我总是要飞的),我以为天气晴朗,宜于飞行。”

“你这次乘飞机,小曼说什么没有?”

“小曼说,我若坐飞机死了,她作Merry Widow(风流寡妇)。”

这时,杨杏佛接嘴说:“All widow are merry(凡是寡妇皆风流)。”

说罢,大家都笑起来。

他们谈朋友,谈徐志摩此后的北平生活,还谈一把乱麻似的国事,不觉已是深夜。临行时,杨杏佛在前,徐志摩在后,他转过头来,极温柔的,像长兄似的,轻吻了韩湘眉的左颊。没想到,这是他们之间永诀的表示。当晚,他回到何竞武家住宿,那里,离飞机场近。他是要免费搭乘中国航空公司的邮政班机济南号飞返北平。他的免费机票是在中国航空公司财务组任主任的朋友保君健赠送的。

19日,有雾。想到林徽音当天晚上在北平协和小礼堂为外国使节演讲中国建筑艺术,要急着赶到,徐志摩还是毫不迟疑地起飞了。

不幸,灾难降临了!飞机于当天上午8时起飞,10时10分徐州。10时20分再行北飞,午后2时失事坠毁 徐志摩的生命被热爱他的三位女性用不同的方式延续:

张幼仪自立、自强,继续侍奉公公,抚养儿子,并在上海创立时装公司、女子银行,开风气之先,业务也相当发达,直到56岁才再次结婚,得享天年。

林徽因拣拾了一块失事飞机的碎片珍藏到去世,并提议设置“志摩奖金”鼓励文学青年。

陆小曼终身素服,绝足社交场所,编辑出版《徐志摩全集》成为她唯一的心愿,而由于种种原因,这一愿望到1965年她辞世也没能实现。 我敢说,康河是世上最美的一条水!

______徐志摩

“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲

是康桥给我拨动的,我的自我意识是

康桥给我胚胎的。”

——《吸烟与文化》康桥情结 康桥的灵性全在一条河上;康河,我敢说是全世界最秀丽的一条水。河的名字是葛兰大(Granta),也有叫康河(Kiver Cam)的,许有上下流的区别,我不甚清楚。河身多的是曲折,上游是有名的拜伦潭——“Byron’s Pool”——当年拜伦常在那里玩的;有一个老村子叫格兰骞斯德,有一个果子园,你可以躺在累累的桃李树荫下吃茶,花果会掉入你的茶杯,小雀子会到你桌上来啄食,那真是别有一番天地。这是上游;下游是从骞斯德顿下去,河面展开,那是春夏间竞舟的场所。上下河分界处有一个坝筑,水流急得很,在星光下听水声,听近村晚钟声,听河畔倦牛刍草声,是我康桥经验中最神秘的一种:大自然的优美、宁静,调谐在这星光与波光的默契中不期然的淹入了你的性灵。 我在康桥时虽没马骑,没轿子坐,却也有我的风流:我常常在夕阳西晒时骑了车迎着天边扁大的日头直追。日头是追不到的,我没有夸父的荒诞,但晚景的温存却被我这样偷尝了不少。有三两幅画图似的经验至今还是栩栩的留着。只说看夕阳,我们平常只知道登山或是临海,但实际只须辽阔的天际,平地上的晚霞有时也是一样的神奇。有一次我赶到一个地方,手把着一家村庄的篱笆,隔着一大田的麦浪,看西天的变幻。有一次是正冲着一条宽广的大道,过来一大群羊,放草归来的,偌大的太阳在它们后背放射着万缕的金辉,天上却是乌青青的,只剩这不可逼视的威光中的一条大路,一群生物,我心头顿时感着神异性的压迫,我真的跪下了,对着这冉冉渐翳的金光。再有一次是更不可忘的奇景,那是临着一大片望不到头的草原,满开着艳红的罂粟,在青草里亭亭像是万盏的金灯,阳光从褐色云斜着过来,幻成一种异样紫色,透明似的不可逼视,刹那间在我迷眩了的视觉中,这草田变成了……不说也罢,说来你们也是不信的!

一别二年多了,康桥,谁知我这思乡的隐忧?也不想别的,我只要那晚钟撼动的黄昏,没遮拦的田野,独自斜倚在软草里,看第一个大星在天边出现!

——《我所知道的康桥》精神家园上面的几幅图片就是诗人徐志摩所依依眷恋的康桥。

1920年,徐志摩来这里研究文学,他称这是他一生中最幸福的时光。

1922年,徐志摩回国前夕,写下了长诗《康桥再会吧》,在诗中称康桥为“我难得的知己”“永为我精神依恋之乡”。

——因为康桥所体现的英式文明,令徐志摩陶醉,形成了心中的“康桥理想”。

——而当徐志摩返回中国,军阀统治下中国现实的黑暗,令他心中的理想渐渐破灭。

1928年7月,徐志摩重访英伦,故地重游,物是人非,千般感触涌上心头。因此便有了著名的抒情诗《再别康桥》。带着作者对康桥的喜爱,诵读此诗。本诗的感情基调是——

惆怅、难舍

从哪里看出?

1.色彩:

西边的云彩(夕阳下的景物)

2.节奏:

舒缓

3.动作:

轻轻(轻盈)

4.情感:

淡淡的哀愁

如何理解第一节诗中“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”?

——主人公心中的康桥如梦似幻,美好而易碎。

意象------寓“意”之“象”,是用来寄托主观情思的客观物象。简单地说就是借物抒情。

“金柳”改成“柳树”或者是“杨树”,如何?

1.与“夕阳”相映,给柳树披上金似的。

2.金色是最富贵的颜色。

3.代表着整个康桥,作者对康桥的感情至美如金。

4.柳的意象:离别。

(1)折柳送别。

(2)“柳”的谐音“留”。

(3)西安灞桥,是古代的送别之地。伤心不过灞桥柳。

思考:第二部分中,除了“金柳”,还有哪些 “意象” ? 这些 “意象” 体现了诗人怎样的思想感情?

“青荇” 、“星辉” 、“笙箫”——描写康桥景观之美,体现诗人对康桥的眷恋。

思考:为什么徐志摩甘愿做一条水草?

1.“软泥”写出了泥的细腻与光滑。

2.“油油的”凸显水草的可爱与亲切。

3.“招摇”写出水草的快活与轻松,突出它旺盛的生命力。

小结:这是诗人对自己在康桥幸福生活的隐喻。

明净、自由自在诗人固执地寻找着 “彩虹似的梦”,希望在“星辉斑斓里放歌”,但为什么又不能放歌呢?

——自己心中的“康桥理想”已经幻灭,物是人非,无限的惆怅。1927年,梦想破灭,与小曼不合。

——马上就要再次离开康桥,离别时的不舍压得诗人无法放声高歌。最后只能够“悄悄”地离去,微妙的苦闷尽在不言中。暗喻。

1.概念:本体、喻体都出现,中间用比喻词“是”、“成了”、“变成”等连接。有时不用比喻词。

2.典型形式:甲是乙。

3.暗喻的变体:

(1)本体和喻体是并列关系。

从喷泉里喷出来的都是水,从血管里流出来的都是血。

(2)本体和喻体是修饰关系。

这里是花的海洋。

(3)本体和喻体是注释关系。

我爱北京——祖国的心脏。

(4)本体和喻体是复指关系。

让我们对土地倾注更强烈的感情吧!因为大地母亲的镣铐解除了。“悄悄是离别的笙箫”这一句运用了什么表现手法?

暗喻。

用笙箫来比喻悄悄。写出诗人的心境。

“笙箫”是中国传统的用以抒发感情的乐器之一,箫声是低沉哀怨的。而此时,他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。文中运用了暗喻手法的还有哪几句?

那柳荫下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

清泉一般是碧绿的,作者为何要把它比喻成天上的彩虹?

河身妩媚不仅有榆树清水,还有岸边的绿树红花和在此洗涤的腮红颈白的少女,是屏绣的康河。如何理解“我挥一挥衣袖,不带走一片云彩”?

象征手法。

代表彩虹似的梦。它倒映在水中并不带走。不仅与母校告别,而且与康桥文化告别。

一、绘画美 有色彩的词语

动作性很强的词语

构筑一幅幅动态的画面

二、音乐美 ?

A、 押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。 B、?音节和谐,节奏感强。 C、?回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。

三、建筑美 音节匀称

诗句整齐艺术特点小结《再别康桥》包含诗人的惆怅和眷恋难舍之情,也微妙地展露了诗人因“康桥”理想破灭而无限哀伤的情怀。

A. 开头一节点明“再别”,连用三个“轻轻的”形成轻柔而 优美旋律,把读者带入一种欣喜乃至礼赞的意境中。

B. 第二至四节,诗人用“金柳”“艳影”“青荇”“榆荫下的一潭”“彩虹似的梦”等一系列色彩鲜明的意象描绘康河的美景,抒发眷恋之情。

C. 第五、六两节,诗人的情绪由舒缓转向激昂,想“在星辉斑斓里放歌”;但接着跌落回离别的现实,两个“沉默”表达了诗人无尽的惆怅。

D. 最末一节,以两个“悄悄”紧承上一节的“悄悄”和“沉默”,而且与首节遥相呼应,但诗人的情绪已由淡淡的忧郁变得更加惆怅与伤感了。 对这首诗的解说,不恰当的一项是( ) A 此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。 (骆宾王《于易水送人一绝》)

与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。(王勃的《送杜少府之任蜀州》)

执手相看泪眼,竟无语凝噎。(柳永《雨霖铃》)

零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。(柳宗元《别舍弟宗一》)

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(李白《赠汪伦》) 拓展:你还想起哪些别情之诗?徐志摩《再别康桥》中的别情与他们的别情有何不同?欣赏流行歌手林宥嘉演唱的《再别康桥》后,

谈谈你的感想。作业从意象和形式入手,赏析《沙扬娜拉》

沙扬娜拉? ? ——赠日本女郎?

??最是那一低头的温柔,

? ? 像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,? ?道一声珍重,道一声珍重,? ??那一声珍重里有蜜甜的忧愁——? ??????????沙场娜拉!?

注:沙场娜拉 日语“再见”

《猛虎集》

《志摩的诗》

《翡冷翠的一夜》

新月诗派的代表人物 新月社成立于1928年,主要成员包括胡适、梁实秋、闻一多、徐志摩等一大批有才华、有成就的诗人,又以提倡格律诗而独树一帜,形成了现代诗史上一个重要的诗歌流派,人称“新月诗派”或“格律诗派” 。

遵循“三美”创作原则——绘画美、音乐美、建筑美

徐志摩是中国现代诗坛上屈指可数的大诗人之一,20年代末到30年代盛极一时的“新月派”主将。

他的诗,风格欧化,流动着内在的韵律和节奏,情感真挚充沛,有《再别康桥》等许多名篇传世。

徐志摩留学英美,交游广阔:胡适、梁启超、郁达夫、沈从文、罗素、狄更生、泰戈尔、曼殊斐儿……无一不是社会名流兼文化名人。

长辈与他亦师亦友,同辈与他亲密无间。熟识徐志摩的人都称赞他的性格品行,说他天真挚诚、不计名利、热情无私、活泼风趣,有徐志摩的地方就有欢笑。但是,总是给别人带来欢乐的徐志摩内心却有解不开的“烦恼结”。 徐志摩在婚姻的低潮期写下名诗《我不知道风是在哪一个方向吹》,其实他一生的风基本来自三个方向,也就是性格完全不同的三个女性:张幼仪、林徽因、陆小曼。像许多抒情诗人一样,女性是徐志摩灵感的源泉,也是他悲剧的根源。 徐的爱情1915年,与张幼仪结婚,后于1922年3月在柏林离婚。

与林徽因的感情没有结果,而后遇到了陆小曼。 张幼仪(1900——1988),名嘉玢。1900年出生原籍江苏宝山,比志摩小4岁,世居真如,后移嘉定。祖父为清朝知县,父亲张润之,名祖泽,是当时上海宝山县巨富。

1912年7月,12岁的张幼仪在二哥张君劢(嘉森)和四哥张嘉璈的帮助下到刚刚创立“江苏省立第二女子师范学校” 读书。该校首任杨达权,重视女子教育,张幼仪在此受到了先进教育。

三年后,尚未结业的张幼仪就被接回家成亲了。替她作媒的正是她的四哥张嘉璈,在当时任浙江都督朱瑞的秘书,在巡视学校时他发现杭州一中有一位才华横溢的学生,这就是徐志摩。

徐家当时已是江南富商,和有着庞大的政治经济地位的张家联姻,对徐志摩的父亲来说是求之不得的,于是徐父申如定下了二人的婚约。于是15岁的张幼仪就辍学嫁到浙江做了少奶奶。徐志摩的态度:“媒妁之命,受之于父母。”张幼仪端庄善良,具有中国传统的妇女美德,尊重丈夫,孝敬公婆,贤淑稳重,善操持家务。 1918年生长子徐积锴(阿欢),不久徐志摩就留洋去了。

1920年徐志摩收到张君劢的信,被迫不耐烦地把张幼仪接到他身边,张幼仪回忆当时徐志摩的态度“我斜倚着尾甲板,不耐烦地等着上岸,然后看到徐志摩站在东张西望的人群里。就在这时候,我的心凉了一大截。他穿着一件瘦长的黑色毛大衣,脖子上围了条白丝巾。虽然我从没看过他穿西装的样子。可是我晓得那是他。他的态度我一眼就看得出来,不会搞错的,因为他是那堆接船的人当中唯一露出不想到那儿表情的人。”

在英国伦敦、沙士顿,以及后来在德国柏林的那一段生活,徐志摩对待张幼仪并不友好,甚至有些残酷。两人在沙士顿住下后,不久张幼仪就怀孕了。

此时徐志摩正在追求林徽因,无暇顾及张幼仪,一听便说:“把孩子打掉。”那年月打胎是危险的,张幼仪说:“我听说有人因为打胎死掉的耶。”徐志摩冷冰冰地说:“还有人因为坐火车死掉的呢,难道你看到人家不坐火车了吗?”徐志摩要马上离婚,见张幼仪不答应,便一走了之,将张幼仪一人撇在沙士顿。 产期临近,无奈之际,张幼仪给二哥张君劢写信求救,来到巴黎,后来又去了柏林,生下孩子。徐志摩明知张幼仪的去向,却没有理睬。

1922年生次子彼得,遂与徐志摩在柏林签字离婚。这是中国史上依据《民法》的第一桩西式文明离婚案。签好离婚协议后,徐志摩跟着她去医院看了小彼得,“把脸贴在窗玻璃上,看得神魂颠倒”,“他始终没问我要怎么养他,他要怎么活下去。”徐志摩还写下《笑解烦恼结》一诗送给张幼仪,痛斥封建礼教后说:“此去清风白日,自由道风景好”。

张幼仪很快从悲痛中振作起来,雇了保姆,自己学习德文,并进入裴斯塔洛齐学院,专攻幼儿教育。1925年,彼得(徐德生)3岁死于腹膜炎。徐志摩在给友人的一封信中提到“C是个有志气有胆量的女子……她现在真的‘什么都不怕’。”(C指代张幼仪)林徽因(1904.06.10--1955.04.01),中国著名建筑师、诗人、作家。中国第一位女性建筑学家。林徽因在美术方面曾做过三件大事:第一是参与国徽设计。第二是改造传统景泰蓝。第三是参加天安门人民英雄纪念碑设计。被胡适誉为“中国一代才女”。 16岁的林徽因游历欧洲,在英伦期间,结识了当时正在英国留学的徐志摩。当时徐志摩已是一个两岁孩子的父亲。情窦初开的林徽因被徐志摩渊博的知识,风雅的谈吐、英俊的外貌所吸引。而徐志摩也被林徽因出众的才华与美丽所吸引,对她评价甚高,苦苦地追求林徽因,并不惜与发妻张幼仪离婚。

但林徽因经过理智的思索,和父亲一起提前回国了,而且是与志摩不辞而别……

徐志摩写给林徽因的那首有名的《偶然》诗是这样写的:“我是天空里的一片云/偶尔投影在你的波心/你不必讶异/更无须欢喜/在转瞬间消灭了踪影/你我相逢在黑夜的海上/你有你的/我有我的方向/你记得也好/最好你忘掉/在这交会时互放的光亮。”这是徐志摩对林徽因感情的最好直白,一见倾心而又理智地各走各的方向,这就是世俗所难理解的一种纯情。 这时徐志摩的“烦恼结”已系在了林徽因身上。林徽因秀外慧中,是有名的才女,其父林长民也是社会名流。她与徐志摩相识时只有17岁,两人虽然相知很深,但最后林徽因还是嫁给了梁启超之子、后来的著名建筑学家梁思成,他们的因缘也是一段佳话。从此林徽因成为徐志摩梦中可望而不可及的一个完美身影。 金岳霖谈了自己的感触:“徐志摩是我的老朋友,但我总感到他滑油,油油油,滑滑滑——”“当然不是说他滑头。”他是指徐志摩感情放纵,没遮没拦。他接着说:“林徽因被他父亲带回国后,徐志摩又追到北京。

临离伦敦时他说了两句话,前面那句忘了,后面是‘销魂今日进燕京’。看,他满脑子林徽因,我觉得他不自量啊。林徽因梁思成早就认识,他们是两小无猜,徐志摩总是跟着要钻进去,钻也没用!徐志摩不知趣,我很可惜徐志摩这个朋友。《那一夜》林徽因?

那一晚我的船推出了河心,

?澄蓝的天上托着密密的星。

?那一晚你的手牵着我的手,?

迷惘的星夜**起重愁。

?那一晚你和我分定了方向,

?两人各认取个生活的模样。

?到如今我的船仍然在海面飘,

?细弱的桅杆常在风涛里摇。?

到如今太阳只在我背后徘徊,

?层层的阴影留守在我周围。?

到如今我还记着那一晚的天,?

星光、眼泪、白茫茫的江边!

?到如今我还想念你岸上的耕种:?红花儿黄花儿朵朵的生动。?这首诗一发表,徐志摩很快以《你去》一诗给予回应:

“你先走

我站在此地望着你

放轻些脚步

别叫尘土扬起

我要认清你远去的身影

直到距离使我认你不分明

再不然我就叫响你的名字

不断地提醒你有我在这里

为消解荒街与深晚的荒凉

目送你远去”。

这份感伤动人、含蓄的情谊在其唱和的诗作中得到了真切流露。陆小曼(1903年-1965年),江苏常州人,近代女画家。陆小曼生性聪慧,又肯勤奋学习,十六七岁已通英、法两国语言,还能弹钢琴,长于绘油画。18岁时,陆小曼逐渐名闻北京社交界。

1922年和王庚结婚,1925年离婚。

1926年与徐志摩结婚,同年参加了中国女子书画会,1941年在上海开个人画展,晚年被吸收为上海中国画院专业画师,上海美术家协会会员,曾参加新中国第一次和第二次全国画展。

她擅长戏剧,曾与徐志摩合作创作《卞昆冈》五幕话剧。她谙昆曲,也能演皮黄,写得一手好文章,有深厚的古文功底和扎实的文字修饰能力。徐志摩是个大诗人,在与陆小曼恋爱的过程中他留下了许多脍炙人口的爱情诗句。如《花的快乐处》《春的投生》《一块晦色的路碑》《翡冷翠的一夜》等等。这个时候,陆小曼几乎成了徐志摩的诗源。徐志摩在与陆小曼热恋之时,写下了旷世名篇《爱眉小扎》:

他说;“眉,我感谢上苍,因为你已经接受了我;

这来我的灵性有了永久的寄托,

我的生命有了最光荣的起点,

我这一辈子再不能想望关于我自身更大的事情发现,

我一天有你的爱,

我的命就有根,

我就是精神上的大富翁!”

“有志事竟成,

没有错儿。

奋勇上前吧,

眉,

你不用怕

有我整个儿在你旁边站着,

谁要动你分毫?有我拼着性命保护你

,你还怕什么?”

浓烈炽热的文字,吐露着爱人的缠绵深情。

1926年10月,徐志摩和陆小曼举行了隆重的婚礼,引起了不小的轰动。 徐志摩完美的现实追求终落在社交名媛陆小曼身上。

陆小曼是有名的美人加才女,与徐志摩相恋时已是有夫之妇。两人的恋情成为当时最轰动的社会新闻之一。他们在经受了许多痛苦折磨后终成眷属,而婚礼上还遭到证婚人梁启超声色俱厉地训斥:“希望勿再做一次过来人。”

婚后的徐志摩并非进了天堂,他父亲始终不承认陆小曼这个儿媳,而陆小曼整日沉浸在上海的社交场上使徐志摩痛惜她浪费才华,她挥金如土的习性也使诗人入不敷出。

在种种矛盾中,徐志摩形容自己的创作陷入了“穷、窘、枯、干”的境地。 徐之断魂1931年11月上旬,陆小曼接连十几次电报催徐志摩南返。11日,他从北平南下,13日到了上海。一见面,夫妇之间就大吵一架。素称脾气温和的陆小曼,竟然大发娇小姐脾气。徐志摩本来不想把关系弄僵。他只好探访故旧以消气解愁。

18日,他乘早车到了南京,住朋友何竞武家。晚,9时半,他到张歆海家,在那里,他还遇见了杨杏佛。徐志摩与张歆海的夫人韩湘眉继续讨论了11日夜没有讨论定的题目--人生与恋爱。狂谈之间,主人注意到徐志摩穿了一条又短又小、腰间破着一个窟窿的西装裤子,他还像螺旋似的转来转去,寻一根久已遗失的腰带,引得大家大笑。他自我解嘲地说,那是临行仓促中不管好歹抓来穿上的。说笑之间,韩湘眉似忽有所感地说:“Suppose Something HappensTomorrow(明天可能要出事),志摩!”

徐志摩顽皮地笑着说:“你怕我死么?”

“志摩!正经话,总是当心点的好。司机是中国人,还是外国人?”

“不知道!没有关系,I always want to fly(我总是要飞的),我以为天气晴朗,宜于飞行。”

“你这次乘飞机,小曼说什么没有?”

“小曼说,我若坐飞机死了,她作Merry Widow(风流寡妇)。”

这时,杨杏佛接嘴说:“All widow are merry(凡是寡妇皆风流)。”

说罢,大家都笑起来。

他们谈朋友,谈徐志摩此后的北平生活,还谈一把乱麻似的国事,不觉已是深夜。临行时,杨杏佛在前,徐志摩在后,他转过头来,极温柔的,像长兄似的,轻吻了韩湘眉的左颊。没想到,这是他们之间永诀的表示。当晚,他回到何竞武家住宿,那里,离飞机场近。他是要免费搭乘中国航空公司的邮政班机济南号飞返北平。他的免费机票是在中国航空公司财务组任主任的朋友保君健赠送的。

19日,有雾。想到林徽音当天晚上在北平协和小礼堂为外国使节演讲中国建筑艺术,要急着赶到,徐志摩还是毫不迟疑地起飞了。

不幸,灾难降临了!飞机于当天上午8时起飞,10时10分徐州。10时20分再行北飞,午后2时失事坠毁 徐志摩的生命被热爱他的三位女性用不同的方式延续:

张幼仪自立、自强,继续侍奉公公,抚养儿子,并在上海创立时装公司、女子银行,开风气之先,业务也相当发达,直到56岁才再次结婚,得享天年。

林徽因拣拾了一块失事飞机的碎片珍藏到去世,并提议设置“志摩奖金”鼓励文学青年。

陆小曼终身素服,绝足社交场所,编辑出版《徐志摩全集》成为她唯一的心愿,而由于种种原因,这一愿望到1965年她辞世也没能实现。 我敢说,康河是世上最美的一条水!

______徐志摩

“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲

是康桥给我拨动的,我的自我意识是

康桥给我胚胎的。”

——《吸烟与文化》康桥情结 康桥的灵性全在一条河上;康河,我敢说是全世界最秀丽的一条水。河的名字是葛兰大(Granta),也有叫康河(Kiver Cam)的,许有上下流的区别,我不甚清楚。河身多的是曲折,上游是有名的拜伦潭——“Byron’s Pool”——当年拜伦常在那里玩的;有一个老村子叫格兰骞斯德,有一个果子园,你可以躺在累累的桃李树荫下吃茶,花果会掉入你的茶杯,小雀子会到你桌上来啄食,那真是别有一番天地。这是上游;下游是从骞斯德顿下去,河面展开,那是春夏间竞舟的场所。上下河分界处有一个坝筑,水流急得很,在星光下听水声,听近村晚钟声,听河畔倦牛刍草声,是我康桥经验中最神秘的一种:大自然的优美、宁静,调谐在这星光与波光的默契中不期然的淹入了你的性灵。 我在康桥时虽没马骑,没轿子坐,却也有我的风流:我常常在夕阳西晒时骑了车迎着天边扁大的日头直追。日头是追不到的,我没有夸父的荒诞,但晚景的温存却被我这样偷尝了不少。有三两幅画图似的经验至今还是栩栩的留着。只说看夕阳,我们平常只知道登山或是临海,但实际只须辽阔的天际,平地上的晚霞有时也是一样的神奇。有一次我赶到一个地方,手把着一家村庄的篱笆,隔着一大田的麦浪,看西天的变幻。有一次是正冲着一条宽广的大道,过来一大群羊,放草归来的,偌大的太阳在它们后背放射着万缕的金辉,天上却是乌青青的,只剩这不可逼视的威光中的一条大路,一群生物,我心头顿时感着神异性的压迫,我真的跪下了,对着这冉冉渐翳的金光。再有一次是更不可忘的奇景,那是临着一大片望不到头的草原,满开着艳红的罂粟,在青草里亭亭像是万盏的金灯,阳光从褐色云斜着过来,幻成一种异样紫色,透明似的不可逼视,刹那间在我迷眩了的视觉中,这草田变成了……不说也罢,说来你们也是不信的!

一别二年多了,康桥,谁知我这思乡的隐忧?也不想别的,我只要那晚钟撼动的黄昏,没遮拦的田野,独自斜倚在软草里,看第一个大星在天边出现!

——《我所知道的康桥》精神家园上面的几幅图片就是诗人徐志摩所依依眷恋的康桥。

1920年,徐志摩来这里研究文学,他称这是他一生中最幸福的时光。

1922年,徐志摩回国前夕,写下了长诗《康桥再会吧》,在诗中称康桥为“我难得的知己”“永为我精神依恋之乡”。

——因为康桥所体现的英式文明,令徐志摩陶醉,形成了心中的“康桥理想”。

——而当徐志摩返回中国,军阀统治下中国现实的黑暗,令他心中的理想渐渐破灭。

1928年7月,徐志摩重访英伦,故地重游,物是人非,千般感触涌上心头。因此便有了著名的抒情诗《再别康桥》。带着作者对康桥的喜爱,诵读此诗。本诗的感情基调是——

惆怅、难舍

从哪里看出?

1.色彩:

西边的云彩(夕阳下的景物)

2.节奏:

舒缓

3.动作:

轻轻(轻盈)

4.情感:

淡淡的哀愁

如何理解第一节诗中“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”?

——主人公心中的康桥如梦似幻,美好而易碎。

意象------寓“意”之“象”,是用来寄托主观情思的客观物象。简单地说就是借物抒情。

“金柳”改成“柳树”或者是“杨树”,如何?

1.与“夕阳”相映,给柳树披上金似的。

2.金色是最富贵的颜色。

3.代表着整个康桥,作者对康桥的感情至美如金。

4.柳的意象:离别。

(1)折柳送别。

(2)“柳”的谐音“留”。

(3)西安灞桥,是古代的送别之地。伤心不过灞桥柳。

思考:第二部分中,除了“金柳”,还有哪些 “意象” ? 这些 “意象” 体现了诗人怎样的思想感情?

“青荇” 、“星辉” 、“笙箫”——描写康桥景观之美,体现诗人对康桥的眷恋。

思考:为什么徐志摩甘愿做一条水草?

1.“软泥”写出了泥的细腻与光滑。

2.“油油的”凸显水草的可爱与亲切。

3.“招摇”写出水草的快活与轻松,突出它旺盛的生命力。

小结:这是诗人对自己在康桥幸福生活的隐喻。

明净、自由自在诗人固执地寻找着 “彩虹似的梦”,希望在“星辉斑斓里放歌”,但为什么又不能放歌呢?

——自己心中的“康桥理想”已经幻灭,物是人非,无限的惆怅。1927年,梦想破灭,与小曼不合。

——马上就要再次离开康桥,离别时的不舍压得诗人无法放声高歌。最后只能够“悄悄”地离去,微妙的苦闷尽在不言中。暗喻。

1.概念:本体、喻体都出现,中间用比喻词“是”、“成了”、“变成”等连接。有时不用比喻词。

2.典型形式:甲是乙。

3.暗喻的变体:

(1)本体和喻体是并列关系。

从喷泉里喷出来的都是水,从血管里流出来的都是血。

(2)本体和喻体是修饰关系。

这里是花的海洋。

(3)本体和喻体是注释关系。

我爱北京——祖国的心脏。

(4)本体和喻体是复指关系。

让我们对土地倾注更强烈的感情吧!因为大地母亲的镣铐解除了。“悄悄是离别的笙箫”这一句运用了什么表现手法?

暗喻。

用笙箫来比喻悄悄。写出诗人的心境。

“笙箫”是中国传统的用以抒发感情的乐器之一,箫声是低沉哀怨的。而此时,他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。文中运用了暗喻手法的还有哪几句?

那柳荫下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

清泉一般是碧绿的,作者为何要把它比喻成天上的彩虹?

河身妩媚不仅有榆树清水,还有岸边的绿树红花和在此洗涤的腮红颈白的少女,是屏绣的康河。如何理解“我挥一挥衣袖,不带走一片云彩”?

象征手法。

代表彩虹似的梦。它倒映在水中并不带走。不仅与母校告别,而且与康桥文化告别。

一、绘画美 有色彩的词语

动作性很强的词语

构筑一幅幅动态的画面

二、音乐美 ?

A、 押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。 B、?音节和谐,节奏感强。 C、?回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。

三、建筑美 音节匀称

诗句整齐艺术特点小结《再别康桥》包含诗人的惆怅和眷恋难舍之情,也微妙地展露了诗人因“康桥”理想破灭而无限哀伤的情怀。

A. 开头一节点明“再别”,连用三个“轻轻的”形成轻柔而 优美旋律,把读者带入一种欣喜乃至礼赞的意境中。

B. 第二至四节,诗人用“金柳”“艳影”“青荇”“榆荫下的一潭”“彩虹似的梦”等一系列色彩鲜明的意象描绘康河的美景,抒发眷恋之情。

C. 第五、六两节,诗人的情绪由舒缓转向激昂,想“在星辉斑斓里放歌”;但接着跌落回离别的现实,两个“沉默”表达了诗人无尽的惆怅。

D. 最末一节,以两个“悄悄”紧承上一节的“悄悄”和“沉默”,而且与首节遥相呼应,但诗人的情绪已由淡淡的忧郁变得更加惆怅与伤感了。 对这首诗的解说,不恰当的一项是( ) A 此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。 (骆宾王《于易水送人一绝》)

与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。(王勃的《送杜少府之任蜀州》)

执手相看泪眼,竟无语凝噎。(柳永《雨霖铃》)

零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。(柳宗元《别舍弟宗一》)

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(李白《赠汪伦》) 拓展:你还想起哪些别情之诗?徐志摩《再别康桥》中的别情与他们的别情有何不同?欣赏流行歌手林宥嘉演唱的《再别康桥》后,

谈谈你的感想。作业从意象和形式入手,赏析《沙扬娜拉》

沙扬娜拉? ? ——赠日本女郎?

??最是那一低头的温柔,

? ? 像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,? ?道一声珍重,道一声珍重,? ??那一声珍重里有蜜甜的忧愁——? ??????????沙场娜拉!?

注:沙场娜拉 日语“再见”