第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 综合复习题 2023-2024学年上学期部编版历史七年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 综合复习题 2023-2024学年上学期部编版历史七年级上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1018.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-12 17:56:19 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 综合复习题

一、选择题

1.(2022上·宁夏银川·七年级校考期中)据史书记载,西周初年的诸侯国有800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了,最终秦灭六国。这个现象反映了我国历史发展的趋势是( )

A.人口急剧下降 B.由分裂走向统一

C.走向分裂动荡 D.国家逐渐消失

2.(2022上·新疆阿克苏·七年级统考期末)他建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,规定最高统治者称皇帝。他是( )

A.秦始皇 B.汉景帝 C.唐高宗 D.宋徽宗

3.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)我国古代,皇帝拥有至高无上的权利地位,皇帝自称为“朕”,皇帝的命令称“诏”、“制”,皇帝的印章称“玺”,其他任何人都不得使用。“皇帝”称谓最早出现在( )

A.夏朝 B.商朝 C.秦朝 D.汉朝

4.(2022上·宁夏中卫·七年级统考期末)《史记》中记载:“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”与材料内容相关的制度应该是( )

A.郡县制 B.世袭制 C.分封制 D.禅让制

5.(2022上·广西贵港·七年级统考阶段练习)秦朝的传国玉玺是用蓝田玉雕琢而成的,上刻文字:“受命于天,既寿永昌”。这八个文字极有可能是( )

A.甲骨文 B.草书 C.小篆 D.行书

6.(2023上·宁夏吴忠·七年级校联考期末)我国历史上第一次大规模的农民起义是( )

A.黄巾起义 B.陈胜、吴广起义 C.李自成起义 D.太平天国运动

7.(2021上·山东菏泽·七年级统考期中)《史记》载“王侯将相宁有种乎”反映了秦末起义的人民心声。这次起义爆发的根本原因是

A.楚汉之争,战乱频繁 B.国家分裂,经济凋敝

C.遇上大雨,戍守误期 D.秦朝暴政,民怨沸腾

8.(2023上·宁夏银川·七年级校考阶段练习)《史记》记载:“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破斧甑。”与材料有关的历史典故是( )

A.投鞭断流 B.楚河汉界 C.破斧沉舟 D.四面楚歌

9.(2023上·宁夏银川·七年级校考阶段练习)《史记》记载,西汉刚建立时“一辈子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。为此,汉朝统治者( )

A.实行休养生息政策 B.颁布“推恩令” C.实行盐铁专卖 D.征收沉重赋税

10.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)文帝和景帝时期,重视以德化民,政治清明,经济发展,人民生活安定,出现了中国封建社会第一个治世局面是( )

A.文景之治 B.开元盛世 C.贞观之治 D.光武中兴

11.(2022·江苏扬州·统考中考真题)汉武帝采用主父偃之策,允许并鼓励诸侯王将王国土地再行分封给子弟,结果“藩国自析(分解)”。与此相关联的措施是

A.建立郡县制 B.修筑道路网 C.实施“推恩令” D.推崇儒家学说

12.(2022上·辽宁鞍山·七年级统考期中)把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。出现这一情况源于( )

A.主父偃 B.董仲舒 C.卫青 D.霍去病

13.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)秦王朝开创的华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,汉武帝为实现精神空间的整合与凝聚采取的措施是( )

A.统一文字,货币,度量衡 B.建立刺史制度

C.罢黜百家,独尊儒术 D.颁布推恩令

14.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)太学内以《诗经》《尚书》《礼记》等儒家经典作为教材,儒土进入各级政府机构,儒学在思想文化上居于主导地位。这一现象最早出现在( )

A.秦始皇时期 B.汉文帝时期 C.汉景帝时期 D.汉武帝时期

15.(2019·内蒙古赤峰·统考中考真题)西汉初年,诸子百家的学说在社会上很流行。到汉武帝时,是如何对待诸子百家学说的( )

A.百家争鸣 B.八股取士 C.“罢黜百家,独尊儒术” D.文字狱

16.(2023上·宁夏石嘴山·七年级统考期末)关注历史教材的单元标题,有助于我们更准确地把握历史阶段特征,如图目录横线处应填写的是( )

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

17.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)发生于东汉末年的,中国历史上第一次和宗教结合起来的农民起义是( )

A.大泽乡起义 B.绿林赤眉起义 C.黄巾起义 D.黄巢起义

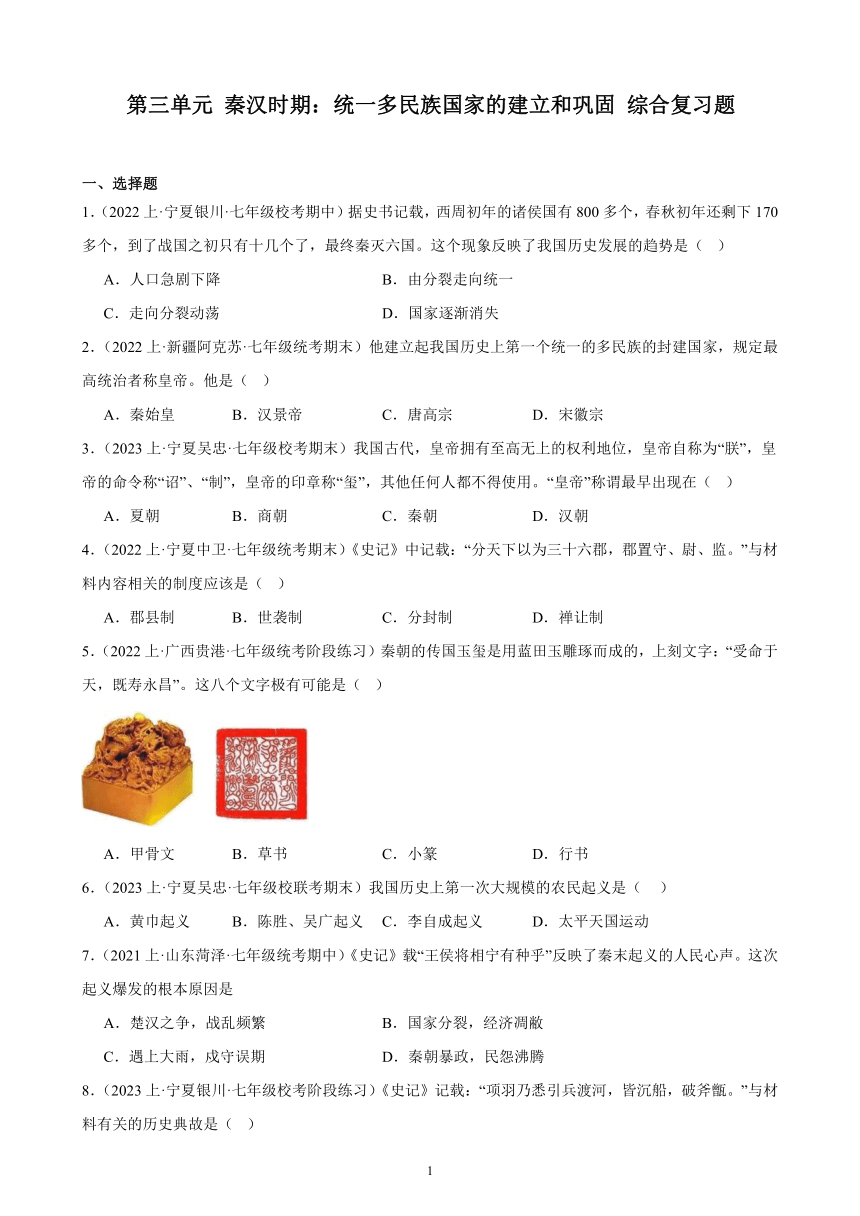

18.(2022上·山东济宁·七年级统考期中)下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.七国之乱爆发 B.八王之乱兴起

C.外戚和宦官交替专权 D.王莽篡汉

19.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)《汉书》有云:“不是张骞通西域,安有佳种自西来。”这反映出张骞通西域的重要意义在于( )

A.使新疆正式归属中央政权统辖 B.促进了汉朝与西域的经济文化交流

C.促进了西域经济的发展 D.密切了汉朝与世界各国的友好往来

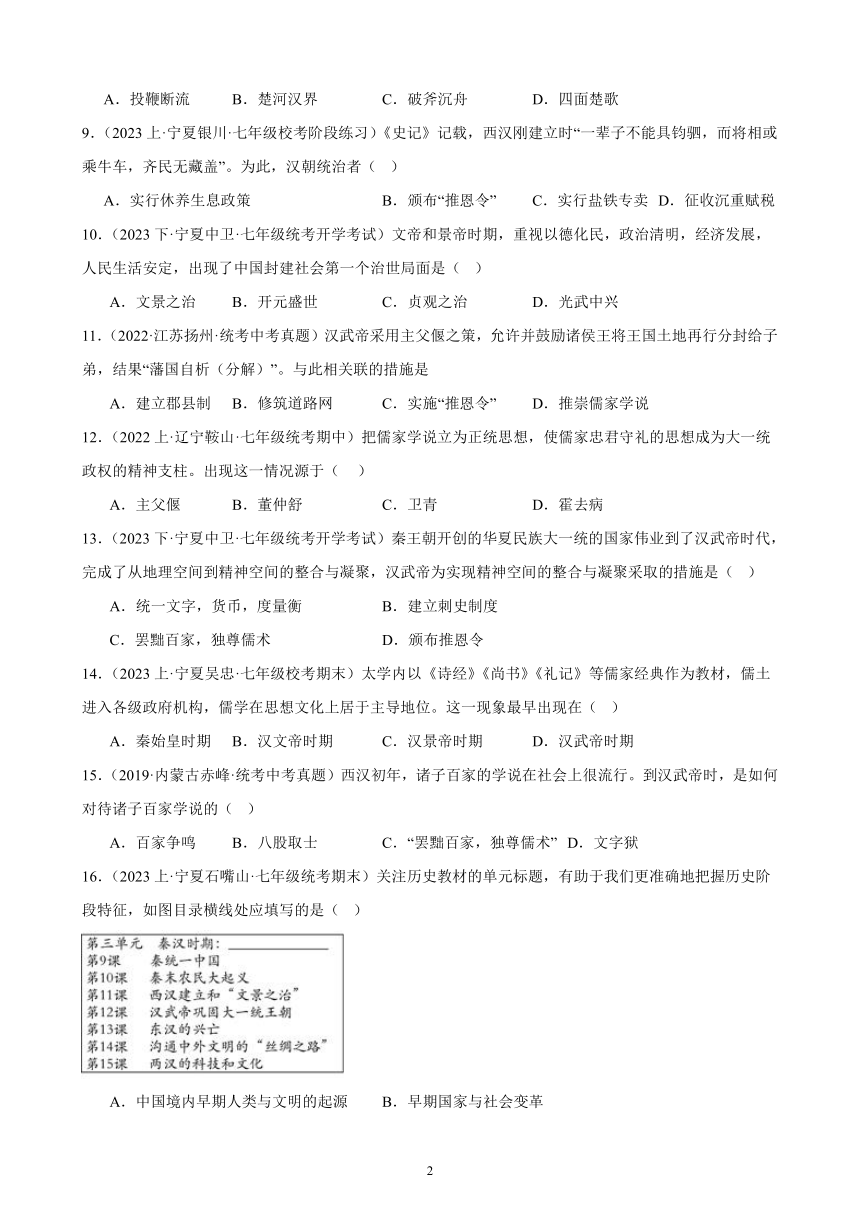

20.(2022·广西河池·中考真题)丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,与汉代丝绸之路开辟有关的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.玄奘西行 C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

21.(2019·辽宁营口·统考中考真题)公元前60年,西汉政府设立了 ,管理今新疆地区及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区( )

A.驻藏大臣 B.理藩院 C.伊犁将军 D.西域都护

22.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)这是一条沟通中外商贸的繁华之路,这是一条串联东西方文化的文明之路。汉朝的丝绸、漆器和西域的乐器、歌舞等成为这条路上往来的“常客”。这条路是( )

A.陆上丝绸之路 B.瓷器之路 C.茶叶之路 D.一带一路

23.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)宁夏固原博物馆珍藏着不少当地出土的波斯货币和东罗马金币,波斯鎏金银瓶更是固原博物馆的镇馆之宝。当地能够出土这些文物主要是因为( )

A.固原地区地处西北边疆,便于同周边少数民族经济交往。

B.我国古代奉行开放的对外政策,允许各国货币在国内流通。

C.张骞通西域后,沟通中外文明的丝绸之路经过固原地区。

D.中国古代对外贸易发达,外国商人在中国各地自出经商。

24.(2021上·北京海淀·七年级101中学校考期末)“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”西汉张骞不畏雄关险阻,为丝绸之路的开辟做出了重要贡献。丝绸之路的路线是( )

A.长安→河西走廊→西亚→欧洲 B.长安→西亚→河西走廊→欧洲

C.洛阳→西亚→河西走廊→欧洲 D.洛阳→河西走廊→西亚→欧洲

25.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)世界各国的造纸技术都是从中国流传过去的,改进我国造纸术的是( )

A.西汉的司马迁 B.西汉的张骞 C.东汉的蔡伦 D.东汉的张仲景

26.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,作为我国古代科学瑰宝的中医药大显身手,为疫情的科学救治防控作出了巨大贡献。其中效果显著的“清肺排毒汤”便源于“医圣”张仲景的旷世巨著。请问这部旷世巨著是( )

A.《黄帝内经》 B.《神农本草经》 C.《本草纲目》 D.《伤寒杂病论》

27.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)郭沫若曾称赞西汉一位史学家“功业追尼父,千秋太史公”。这位史学家撰写成不朽史学名著( )

A.《春秋》 B.《汉书》 C.《史记》 D.《明史》

二、综合题

28.(2023上·宁夏中卫·七年级校考期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉高祖下令”兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婵的人释放为平民,以增加农业劳动力。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二:文帝采纳他们(贾谊和晁错)的建议,在提倡农耕、抑制商人的同时,采又一些具体措施,把汉高祖规定的土地税十五税一,减为三十税一,有十几年还免收此类农田租税;人口税由每人120钱减为40钱;徭役从每年一次减为三年一次。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)材料一中汉高祖采取的这些措施统称为什么政策?采取这一政策有何目的?

(2)据材料二并结合所学知识,概括汉文帝、汉景帝发展农业的措施,并指出历史影响。

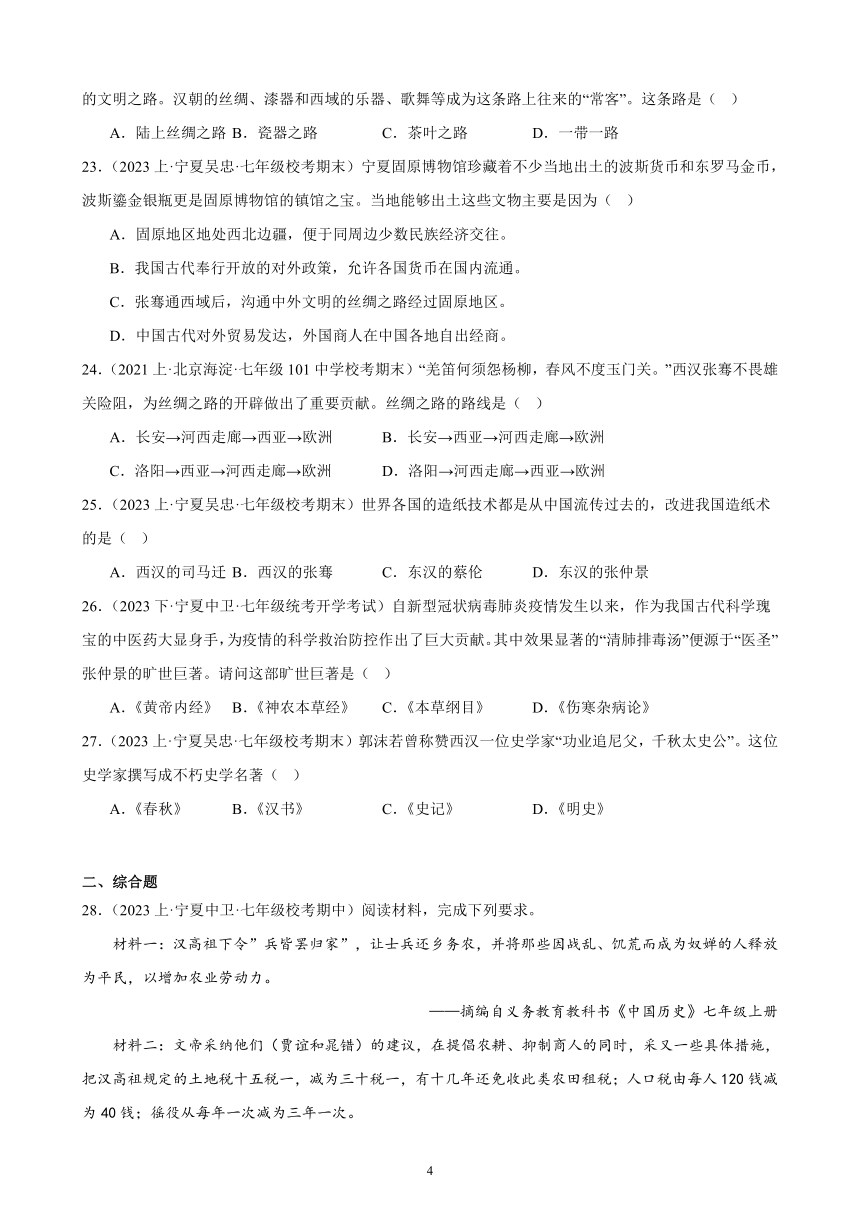

29.(2023上·宁夏银川·七年级校考期中)阅读材料,完成下列问题

材料一:周灭了商,席卷整个中国北方……靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区……周王授权给一大批诸侯,这些诸侯大部分是国王的后裔和亲戚,但其中也包括一些承认周宗主权、与国王没有血缘关系的国王亲信和地方贵族。

——(美)费正清等《中国:传统与变革》

材料二:

(1)材料一反映出西周实行什么政治制度?引用材料一原文指出当时实行这一制度的重要原因是什么?

(2)材料二图一反映了秦朝建立的什么政治制度?秦朝为加强统治,在中央设立了哪一官职来负责掌管军队?

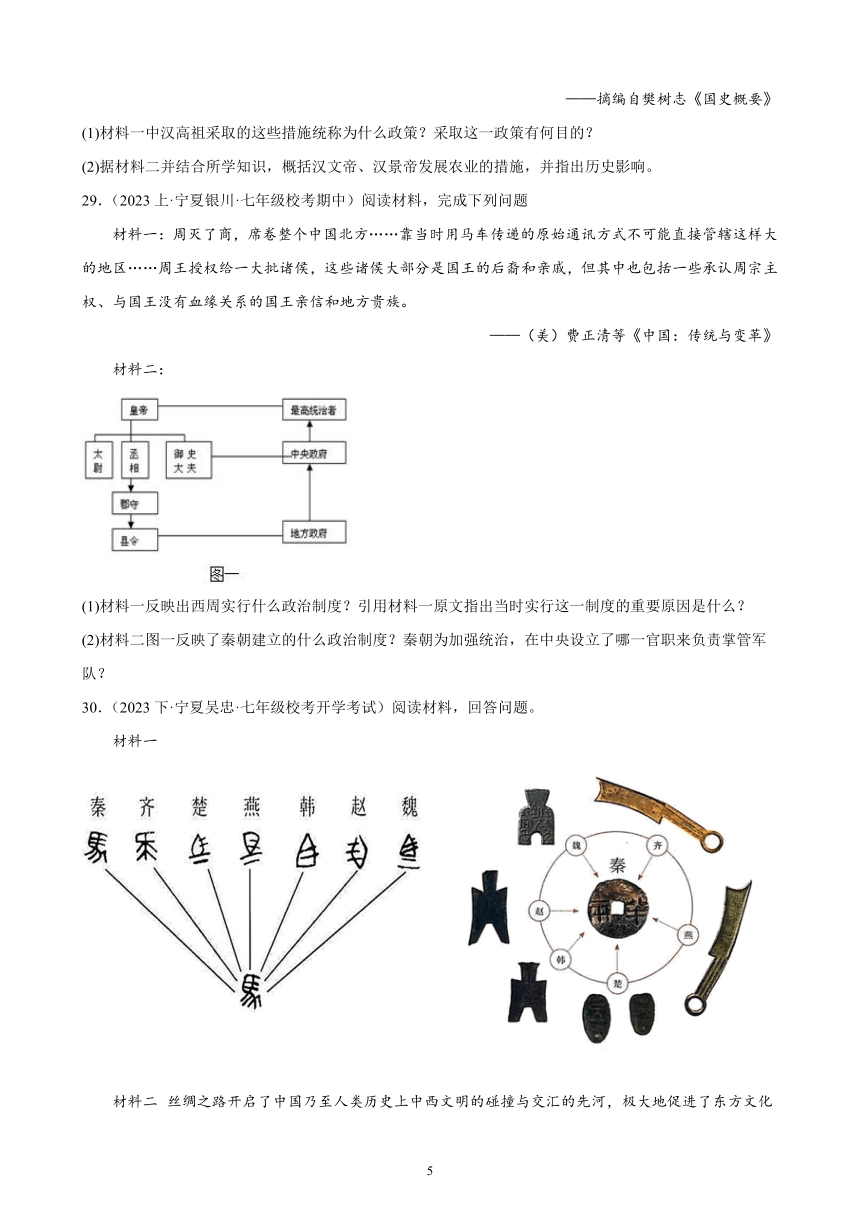

30.(2023下·宁夏吴忠·七年级校考开学考试)阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 丝绸之路开启了中国乃至人类历史上中西文明的碰撞与交汇的先河,极大地促进了东方文化的大力向前发展,为传递信息、传播精神、传承文化的通道,丝绸之路永远地载入了人类与社会发展的史册。

(1)依据材料一并结合所学,概括秦朝为巩固统一采取了哪些措施?

(2)依据材料二并结合所学知识,写出材料二中“丝绸之路”的起点和终点分别是什么?结合材料二概括“丝绸之路”的作用。

31.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)阅读材料,回答问题。

材料 “秦王扫六合,虎视何雄哉,挥剑决浮云,诸侯尽西来”

(1)材料一表明谁完成了统一六国的历史任务。

(2)“扫六合”后他在地方上推行怎样的管理制度,简要叙述这一制度的重要意义。

32.(2023上·宁夏石嘴山·七年级统考期末)秦始皇和汉武帝都是我国封建社会前期两位很有作为的皇帝,他们采取一系列措施,把国家推向大一统。下面我们一起探究他们的历史功绩。

材料一 秦朝的政治建制示意图

材料二

材料三 到武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。封建政体反动的余波,至此才算解决。

——【美】阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料四 汉武帝统治时期,把铸币权收归中央,还在全国各地设盐官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有。

——摘自人教版《中国历史》

(1)依据材料一,指出秦朝创立的政治制度的名称是什么?

(2)根据材料二中的两幅图片,分别反映了秦始皇采取的什么措施?这些措施有什么共同的作用?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,武帝“又用主父偃之计”的措施是什么?(不得照抄原文)此措施起到了怎样的作用?(不得照抄原文)

(4)材料四中“在全国各地设盐官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有”而实行的政策是什么?这一政策的作用如何?

33.(2023上·宁夏吴忠·七年级校联考期末)中华文明源远流长,绵延不断,对后世产生了深远影响。请阅读下面图文资料,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。明断自天启,大略驾群才。收兵铸金人,函谷正东开。”

---李白

材料二:

请回答:

(1)材料一:称赞了秦始皇的哪一历史功绩?这一历史功绩的重大历史意义是什么?

(2)材料二中:两幅图片,反映了秦朝采取的哪两项措施?这些措施的实行有什么积极意义?

材料三:然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

---《汉书》

材料四:2000多年前,亚欧大陆上勤劳勇敢的人民,探索出多条连接亚欧非几大文明的贸易和人文交流通道后,后人将其统称为“丝绸之路”……是促进沿线各国繁荣发展的重要纽带,是东西方交流合作的象征。

——《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

请回答:

(3)材料三中:“骞凿空”指的是什么历史事件?

(4)根据材料四:请写出古代“丝绸之路”的起点和最终到达的地点。并指出“丝绸之路”的开通有什么作用?

参考答案:

1.B

【详解】根据题干中数字的变化,我们可以看出国家的数量在不断减少,减少的原因是强国吞并了一些弱小的国家,强国每吞并一个弱小的国家,它的疆域就会扩大,国家就慢慢走上了统一,B项正确;题干材料没有反映人口急剧下降,排除A项;国家的数量逐步减少,最终秦灭六国,实现了统一,排除C项;题干材料中没有反映出国家逐渐消失,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据所学可知,秦始皇建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,规定最高统治者称皇帝,A项正确;汉景帝是西汉第六位皇帝,并不是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家的建立者,排除B项;唐高宗是唐朝第三位皇帝,而我国历史上第一个统一的多民族的封建国家是秦朝,排除C项;宋徽宗是宋朝第八位皇帝,而我国历史上第一个统一的多民族的封建国家是秦朝,二者朝代不符,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】根据所学可知,“皇帝”称谓最早出现于秦朝。秦王嬴政统一中国,认为自己“德兼三皇、功盖五帝”,创“皇帝”一词作为华夏最高统治者的正式称号。C项正确;夏朝和商朝的最高统治者成为“王”,排除AB项;“皇帝”称号最早出现于秦朝,不是汉朝。排除D项。故选C项。

4.A

【详解】由材料“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”并结合所学可知,秦朝统一后,在地方上建立由中央直接管辖的郡县制。全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守;在郡下设县,县的长官称县令或县长。县以下又设乡、里、亭等基层组织。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,A项正确;世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,与题干信息不符,排除B项;分封制是稳定周初的政治形势,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,与题干信息不符,排除C项;禅让制是统治者通过征求各部族意见把首领之位传给贤德之人,禅让制与题干信息不符,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据所学知识,秦始皇统一六国后,为解决“言语异声”“文字异形”等对政令推行和各地区文化交流造成的障碍,规定以小篆作为标准文字,统一全国文字,因此,秦朝传国玉玺上的文字应该是小篆,C项正确;甲骨文是商周时期刻在龟甲和兽骨上的文字,排除A项;草书起源于汉代,排除B项;行书是在西汉晚期和东汉初的时候出现的,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】结合所学可知,公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城,误期当斩,陈胜、吴广揭竿而起,在大泽乡起义,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,B项正确;黄巾起义是东汉末年,李自成起义是明朝末年,太平天国是清朝后期,都不是第一次农民起义,排除BCD项。故选A项。

7.D

【详解】依据所学可知,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木。沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷;秦二世的统治更加残暴。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡。因此秦末农民起义爆发的根本原因是秦朝暴政,民怨沸腾,D项正确;楚汉之争发生在秦朝灭亡后,排除A项;秦末农民起义时,秦朝是一个统一的国家,并没有分裂,排除B项;遇上大雨,戍守误期要被处死是秦末农民起义爆发的直接原因,不是根本原因,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】由材料“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑”可知,这描述的是巨鹿之战。公元前207年,项羽的起义军与秦将章邯率领的秦军主力部队在巨鹿展开大战;项羽不畏强敌,引兵渡漳水。渡河后,项羽命令全军:“皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”巨鹿一战,大破秦军,破釜沉舟成语由此而来,C项正确;投鞭断流和前秦苻坚发动的淝水之战有关,排除A项;楚河汉界和四面楚歌都与楚汉战争有关,排除BD项。故选C项。

9.A

【详解】据所学可知,经过秦末农民战争和四年的楚汉战争,汉初经济凋敝,“天子不能具钧驷,而将相或乘牛车”,为改变经济贫困的状况,汉初的统治者实行修养生息的政策,促进了西汉经济的恢复和发展,A项正确;颁布“推恩令”和实行盐铁专卖是汉武帝采取的加强中央集权的措施,不是汉初的统治措施,排除BC项;据材料“汉初,民生凋敝”可知,人民困难,因此不是增加赋税,而是在休养生息政策下减轻人民的租税负担,使老百姓安心生产,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】根据“文帝和景帝”和所学知识可知,文帝、景帝时期政治清明,经济发展,人民生活安定,出现了中国封建社会的第一个盛世是“文景之治”,A项正确;开元盛世出现在唐玄宗时期,排除B项;贞观之治出现在唐太宗时期,排除C项;光武中兴出现在东汉光武帝时期,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。加强了中央集权。C项正确;ABD项与此没有直接的关联,排除ABD项。故选C项。

12.B

【详解】依据所学知识可知,为了实现思想上的大一统,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,就是把儒家学说作为封建正统思想,在长安设立太学。汉武帝把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,B项正确;汉武帝接受主父偃的建议实行“推恩令”,排除A项;汉武帝派卫青、霍去病北击匈奴,排除CD项。故选B项。

13.C

【详解】依据所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,实现了思想上的大一统,C项正确;统一文字、货币、度量衡是秦始皇采取的巩固统治的措施,与汉武帝无关,排除A项;建立刺史制度,加强对地方豪强贵族的监察,排除B项;“推恩令”的颁布,削弱了诸侯国的势力,加强了中央集权,实现了政治上的大一统,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】据所学可知,汉武帝时期为加强对人民的思想控制,采取董仲舒的建议“罢黜百家独尊儒术”,使儒学在思想文化上开始居于主导地位,D项正确;秦始皇时期采取法家思想治理国家,排除A项;汉文帝时期采取黄老学说为治国思想,排除B项;汉景帝时期仍然采取黄老学说作为治国思想,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】联系所学可知,为了加强中央集权,巩固统治,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,从而实现了思想上的大一统。所以C符合题意;百家争鸣是春秋战国时期思想上出现的局面,所以A不符合题意;八股取士和文字狱是明清时期的,所以BD不符合题意。故本题选:C。

【点睛】本题关键词在于汉武帝时期,并且是关于汉武帝时期对诸子百家学说的态度,结合所学知识可得答案。

16.C

【详解】依据所学知识可知,秦汉时期的特征是统一多民族国家的建立和巩固,C项正确;中国境内早期人类与文明的起源是在夏朝建立之前,排除A项;夏商周时期是我国早期的国家的建立时期,春秋战国时期是我国的社会变革时期,排除B项;政权分立与民族交融是辽宋夏金元时期的阶段特征,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】根据材料以及所学知识可知发生于东汉末年的黄巾起义,是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的民变之一,即中国历史上第一次和宗教结合起来的农民起义,C项正确;大泽乡起义发生于秦代,排除A项;绿林赤眉起义发生于西汉末年,排除B项;黄巢起义发生于唐朝末年,排除D项。故选C项。

18.C

【详解】根据材料图表可知,东汉中后期的皇帝大多幼年继位,结合所学可知,因为这一情况,年幼的皇帝无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持,太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀,皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政,如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,C项正确;七国之乱爆发于西汉,八王之乱爆发于西晋,王莽篡汉在东汉成立之前,均与材料中的“东汉中后期”时间不符,排除ABD三项。故选C项。

19.B

【详解】根据材料“不是张骞通西域,安有佳种自西来”和所学知识可知,材料说张骞通西域后,西域的核桃、葡萄等传入中原,说明了张骞通西域促进了西域与内地的经济文化交流,B项正确;公元前60年西域都护的设立使新疆正式归属中央政权,排除A项;材料反映的是西域物种进入中原,没有体现促进了西域经济的发展,排除C项;材料不能说明张骞通西域密切了汉朝与世界各国的友好往来,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根据图示结合所学知识可知,张骞通西域促进了汉朝与西域各民族的友好关系,为汉朝对西域地区进行有效管辖创造了条件,为丝绸之路的开辟奠定了基础。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,与汉代丝绸之路开辟有关的历史事件是张骞通西域,A项正确;玄奘西行、鉴真东渡发生在唐朝,排除BC项;郑和下西洋发生在明朝,排除D项。故选A项。

21.D

【详解】依据所学可知,公元前60年,西汉政府设立了西域都护,管理今新疆地区及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区,故D符合题意;清朝设置驻藏大臣管理西藏、设伊犁将军管理新疆,故AC不合题意; 理藩院是清朝特设的管理边疆少数民族事务的中央机构,故B不合题意。故此题选D。

22.A

【详解】根据题干“……汉朝的丝调、漆器和西域的乐器、歌舞等成为这条路上往来的‘常客’”结合所学知识可知,材料反映的是陆上丝绸之路。 自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。这条沟通欧亚大陆交通道路,就是著名的”丝绸之路”,通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铁等枝木传到西域。西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马,香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞等传入中原,A项正确;材料没有涉及瓷器之路、茶叶之路的信息,排除BC项; 一带一路是在现代提出的,排除D项。故选A项。

23.C

【详解】据材料“宁夏固原博物馆珍藏着不少当地出土的波斯货币和东罗马金币,波斯鎏金银瓶更是固原博物馆的镇馆之宝”并结合所学可知,宁夏是我国古代丝绸之路所经之地,C项符合题意,C项正确;波斯、东罗马不属于周边少数民族,而是中外交往,A项说法不准确,排除A项;材料主旨是反映丝绸之路是中外交往的文化之路,而不是强调“对外政策”,排除B项;材料主要强调“宁夏固原”,而不是“中国各地”,排除D项。故选C项。

24.A

【详解】结合所学可知,丝绸之路以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国,终点是大秦或欧洲,故A符合题意;丝绸之路先经过河西走廊,再经过西亚,故B不符合题意;丝绸之路的起点在长安,而非洛阳,故CD不符合题意;故选A。

25.C

【详解】据所学可知,东汉时期宦官蔡伦改进了造纸术,推动了书写材料的变革,推动了世界文明的发展,C项正确;西汉的司马迁的贡献是写成《史记》,排除A项;西汉的张骞最主要的历史贡献是开辟了丝绸之路,排除B项;东汉的张仲景写成《伤害杂病论》,奠定了我国中医临床理论的基础,排除D项。故选C项。

26.D

【详解】据所学可知,东汉末年杰出的医学家张仲景,著有《伤寒杂病论》一书,他在书中全面阑述了中医的理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,还提出了“治未病”的理念。后世尊称他为“医圣”,D项正确;《黄帝内经》又称《内经》,是中国最早的典籍之一,也是中国传统医学四大经典之首。相传为黄帝所作,因以为名。但后世较为公认此书最终成型于西汉,作者亦非一人,而是由中国历代黄老医家传承增补发展创作而来,排除A项;《神农本草经》简称《本经》是我国现存最早的中药学专著,取名《神农本草经》并非出自上古神农氏之手,而是成书于秦汉时期,作者不明,因崇古以神农命名,排除B项;《本草纲目》是明代李时珍的医学著作,排除C项。故选D项。

27.C

【详解】中国古代有这样一位史学家,被郭沫若称赞为“功业追尼父,千秋太史公”,这位史学家是司马迁。西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是后世编写史书的范例。史料翔实,文笔生动,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,有很高的文学价值。C项正确;相传《春秋》之书出于孔子之手,排除A项;《汉书》是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一。由汉朝东汉时期史学家班固编撰。排除B项;《明史》是二十四史之一,是明朝的历史。排除D项。故选C项。

28.(1)休养生息政策。巩固政权和稳定社会局势。

(2)减轻赋税和徭役。影响:促进了社会经济的恢复和发展,形成“文景之治”;为汉武帝时期的国家强盛奠定了基础。

【详解】(1)政策:结合所学内容可知,汉高祖采取的这些措施被称为休养生息政策。

目的:根据所学知识可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。采取这一政策的目的是巩固政权和稳定社会局势。

(2)措施:根据“把汉高祖规定的土地税十五税一,减为三十税一,有十几年还免收此类农田租税;人口税由每人120钱减为40钱;徭役从每年一次减为三年一次”可知,汉文帝、汉景帝发展农业的措施是减轻赋税和徭役。

影响:根据所学知识可知,汉文帝、汉景帝时期国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈,为汉武帝时期的国家强盛奠定了基础。汉文帝、汉景帝发展农业的措施的历史影响是促进了社会经济的恢复和发展,形成“文景之治”;为汉武帝时期的国家强盛奠定了基础。

29.(1)制度:分封制。原因:靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区。

(2)制度:中央集权制;官职:太尉。

【详解】(1)制度:依据材料一“周王授权给一大批诸侯,这些诸侯大部分是国王的后裔和亲戚,但其中也包括一些承认周宗主权、与国王没有血缘关系的国王亲信和地方贵族”并结合所学知识可知,西周时期,为了加强对全国的统治,周天子实行分封制;原因:依据材料“靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区”分析可知,实行分封制的原因是靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区。

(2)制度:依据材料二的图示并结合所学知识可知,秦统一全国后,为了更好地适应新的统一形势,建立了封建中央集权制度,秦朝国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权,皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控,在地方推行郡县制,对后世产生了深远的影响;官职:依据所学知识可知,太尉掌管军事。

30.(1)统一货币;统一文字。或者:统一文字为小篆;以秦国的圆形方孔半两钱作为统一货币。

(2)起点:长安。终点:大秦。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用;极大地促进了东方文化的大力向前发展。

【详解】(1)措施:根据材料一图片结合所学知识可知,秦始皇为巩固统一采取的措施是统一文字、统一货币,这些措施有利于各地经济文化的交流,巩固统一。

(2)起终点:据所学知识可知,汉代丝绸之路的起点是长安,终点是欧洲。

作用:据材料二“丝绸之路开启了中国乃至人类历史上中西文明的碰撞与交汇的先河,极大地促进了东方文化的大力向前发展,为传递信息……”可知,丝绸之路沟通了中西方的物质和经济文化的交流,是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用;极大地促进了东方文化的大力向前发展。

31.(1)秦始皇

(2)郡县制

加强了中央对地方的控制,从根本上消除了春秋战国以来地方与中央对抗的历史隐患,巩固了秦朝的统治,有利于防止地方割据分裂,加强了中央集权。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

【详解】(1)结合所学知识可知,秦始皇嬴政完成了统一六国的历史任务,建立了秦朝。

(2)结合所学知识可知,秦始皇时期在地方实行的制度是郡县制。郡县制的实行,加强了中央对地方的控制,从根本上消除了春秋战国以来地方与中央对抗的历史隐患,巩固了秦朝的统治,有利于防止地方割据分裂,加强了中央集权。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

32.(1)君主专制或中央集权制

(2)措施:统一货币、统一文字。作用:巩固统一。

(3)措施:“推恩令”作用:削弱了王国势力,大大加强了中央对地方的控制。

(4)政策:盐铁专卖;作用:大大改善国家财政状况,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

【详解】(1)根据材料一“ 秦朝的政治建制示意图”结合所学,可知秦朝设立中央集权制度,皇帝之下,设立三公制度,由丞相(行政)、太尉(军事)、御史大夫(监察事务)统领,最后的决断权由皇帝掌控(君主专制、独裁)。

(2)根据材料二图一六国货币和图二六国文字结合所学,可知这是秦始皇为了巩固大一统的政权,统一文字,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆(后来又改为隶书),作为通用文字颁行全国;统一货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。秦始皇统一货币、统一文字的共同作用是巩固了秦朝的统一。

(3)根据材料三“到武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟”结合所学,可知汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。汉武帝的这些措施,削弱了王国势力,大大加强了中央对地方的控制。

(4)根据所学知识,可知汉武帝在经济方面采取盐铁官营、专卖政策,使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

33.(1)历史功绩:秦灭六国,完成统一大业,建立秦朝

历史意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)措施:统一货币,统一文字

作用:①有利于文化的交流与发展。

②有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。(有利于经济和文化的交流)

(3)历史事件:张骞通西域,或张骞出使西域。

(4)丝绸之路起点:长安最终到达终点:欧洲。

作用:丝绸之路是古代东西往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

【详解】(1)根据材料“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”并结合所学知识可知,材料一称赞了秦始皇灭六国,完成统一大业,建立秦朝;秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史第一个统一的多民族的封建国家。

(2)根据材料二图一可以看出反映的是秦始皇统一文字,命氶相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国,根据图二可以看出反映的是秦始皇统一货币;作用:①有利于文化的交流与发展。②有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。(有利于经济和文化的交流)

(3)根据材料“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之”并结合所学知识可知,材料三中“骞凿空”指的是张骞出使西域。

(4)根据材料四并结合所学知识可知,古代“丝绸之路”的起点是西汉都城长安,最终到达的地点是欧洲;丝绸之路是古代东西往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

一、选择题

1.(2022上·宁夏银川·七年级校考期中)据史书记载,西周初年的诸侯国有800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了,最终秦灭六国。这个现象反映了我国历史发展的趋势是( )

A.人口急剧下降 B.由分裂走向统一

C.走向分裂动荡 D.国家逐渐消失

2.(2022上·新疆阿克苏·七年级统考期末)他建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,规定最高统治者称皇帝。他是( )

A.秦始皇 B.汉景帝 C.唐高宗 D.宋徽宗

3.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)我国古代,皇帝拥有至高无上的权利地位,皇帝自称为“朕”,皇帝的命令称“诏”、“制”,皇帝的印章称“玺”,其他任何人都不得使用。“皇帝”称谓最早出现在( )

A.夏朝 B.商朝 C.秦朝 D.汉朝

4.(2022上·宁夏中卫·七年级统考期末)《史记》中记载:“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”与材料内容相关的制度应该是( )

A.郡县制 B.世袭制 C.分封制 D.禅让制

5.(2022上·广西贵港·七年级统考阶段练习)秦朝的传国玉玺是用蓝田玉雕琢而成的,上刻文字:“受命于天,既寿永昌”。这八个文字极有可能是( )

A.甲骨文 B.草书 C.小篆 D.行书

6.(2023上·宁夏吴忠·七年级校联考期末)我国历史上第一次大规模的农民起义是( )

A.黄巾起义 B.陈胜、吴广起义 C.李自成起义 D.太平天国运动

7.(2021上·山东菏泽·七年级统考期中)《史记》载“王侯将相宁有种乎”反映了秦末起义的人民心声。这次起义爆发的根本原因是

A.楚汉之争,战乱频繁 B.国家分裂,经济凋敝

C.遇上大雨,戍守误期 D.秦朝暴政,民怨沸腾

8.(2023上·宁夏银川·七年级校考阶段练习)《史记》记载:“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破斧甑。”与材料有关的历史典故是( )

A.投鞭断流 B.楚河汉界 C.破斧沉舟 D.四面楚歌

9.(2023上·宁夏银川·七年级校考阶段练习)《史记》记载,西汉刚建立时“一辈子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。为此,汉朝统治者( )

A.实行休养生息政策 B.颁布“推恩令” C.实行盐铁专卖 D.征收沉重赋税

10.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)文帝和景帝时期,重视以德化民,政治清明,经济发展,人民生活安定,出现了中国封建社会第一个治世局面是( )

A.文景之治 B.开元盛世 C.贞观之治 D.光武中兴

11.(2022·江苏扬州·统考中考真题)汉武帝采用主父偃之策,允许并鼓励诸侯王将王国土地再行分封给子弟,结果“藩国自析(分解)”。与此相关联的措施是

A.建立郡县制 B.修筑道路网 C.实施“推恩令” D.推崇儒家学说

12.(2022上·辽宁鞍山·七年级统考期中)把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。出现这一情况源于( )

A.主父偃 B.董仲舒 C.卫青 D.霍去病

13.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)秦王朝开创的华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,汉武帝为实现精神空间的整合与凝聚采取的措施是( )

A.统一文字,货币,度量衡 B.建立刺史制度

C.罢黜百家,独尊儒术 D.颁布推恩令

14.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)太学内以《诗经》《尚书》《礼记》等儒家经典作为教材,儒土进入各级政府机构,儒学在思想文化上居于主导地位。这一现象最早出现在( )

A.秦始皇时期 B.汉文帝时期 C.汉景帝时期 D.汉武帝时期

15.(2019·内蒙古赤峰·统考中考真题)西汉初年,诸子百家的学说在社会上很流行。到汉武帝时,是如何对待诸子百家学说的( )

A.百家争鸣 B.八股取士 C.“罢黜百家,独尊儒术” D.文字狱

16.(2023上·宁夏石嘴山·七年级统考期末)关注历史教材的单元标题,有助于我们更准确地把握历史阶段特征,如图目录横线处应填写的是( )

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

17.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)发生于东汉末年的,中国历史上第一次和宗教结合起来的农民起义是( )

A.大泽乡起义 B.绿林赤眉起义 C.黄巾起义 D.黄巢起义

18.(2022上·山东济宁·七年级统考期中)下表显示了东汉中后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象导致( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.七国之乱爆发 B.八王之乱兴起

C.外戚和宦官交替专权 D.王莽篡汉

19.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)《汉书》有云:“不是张骞通西域,安有佳种自西来。”这反映出张骞通西域的重要意义在于( )

A.使新疆正式归属中央政权统辖 B.促进了汉朝与西域的经济文化交流

C.促进了西域经济的发展 D.密切了汉朝与世界各国的友好往来

20.(2022·广西河池·中考真题)丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,与汉代丝绸之路开辟有关的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.玄奘西行 C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

21.(2019·辽宁营口·统考中考真题)公元前60年,西汉政府设立了 ,管理今新疆地区及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区( )

A.驻藏大臣 B.理藩院 C.伊犁将军 D.西域都护

22.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)这是一条沟通中外商贸的繁华之路,这是一条串联东西方文化的文明之路。汉朝的丝绸、漆器和西域的乐器、歌舞等成为这条路上往来的“常客”。这条路是( )

A.陆上丝绸之路 B.瓷器之路 C.茶叶之路 D.一带一路

23.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)宁夏固原博物馆珍藏着不少当地出土的波斯货币和东罗马金币,波斯鎏金银瓶更是固原博物馆的镇馆之宝。当地能够出土这些文物主要是因为( )

A.固原地区地处西北边疆,便于同周边少数民族经济交往。

B.我国古代奉行开放的对外政策,允许各国货币在国内流通。

C.张骞通西域后,沟通中外文明的丝绸之路经过固原地区。

D.中国古代对外贸易发达,外国商人在中国各地自出经商。

24.(2021上·北京海淀·七年级101中学校考期末)“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”西汉张骞不畏雄关险阻,为丝绸之路的开辟做出了重要贡献。丝绸之路的路线是( )

A.长安→河西走廊→西亚→欧洲 B.长安→西亚→河西走廊→欧洲

C.洛阳→西亚→河西走廊→欧洲 D.洛阳→河西走廊→西亚→欧洲

25.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)世界各国的造纸技术都是从中国流传过去的,改进我国造纸术的是( )

A.西汉的司马迁 B.西汉的张骞 C.东汉的蔡伦 D.东汉的张仲景

26.(2023下·宁夏中卫·七年级统考开学考试)自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,作为我国古代科学瑰宝的中医药大显身手,为疫情的科学救治防控作出了巨大贡献。其中效果显著的“清肺排毒汤”便源于“医圣”张仲景的旷世巨著。请问这部旷世巨著是( )

A.《黄帝内经》 B.《神农本草经》 C.《本草纲目》 D.《伤寒杂病论》

27.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)郭沫若曾称赞西汉一位史学家“功业追尼父,千秋太史公”。这位史学家撰写成不朽史学名著( )

A.《春秋》 B.《汉书》 C.《史记》 D.《明史》

二、综合题

28.(2023上·宁夏中卫·七年级校考期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一:汉高祖下令”兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婵的人释放为平民,以增加农业劳动力。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二:文帝采纳他们(贾谊和晁错)的建议,在提倡农耕、抑制商人的同时,采又一些具体措施,把汉高祖规定的土地税十五税一,减为三十税一,有十几年还免收此类农田租税;人口税由每人120钱减为40钱;徭役从每年一次减为三年一次。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)材料一中汉高祖采取的这些措施统称为什么政策?采取这一政策有何目的?

(2)据材料二并结合所学知识,概括汉文帝、汉景帝发展农业的措施,并指出历史影响。

29.(2023上·宁夏银川·七年级校考期中)阅读材料,完成下列问题

材料一:周灭了商,席卷整个中国北方……靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区……周王授权给一大批诸侯,这些诸侯大部分是国王的后裔和亲戚,但其中也包括一些承认周宗主权、与国王没有血缘关系的国王亲信和地方贵族。

——(美)费正清等《中国:传统与变革》

材料二:

(1)材料一反映出西周实行什么政治制度?引用材料一原文指出当时实行这一制度的重要原因是什么?

(2)材料二图一反映了秦朝建立的什么政治制度?秦朝为加强统治,在中央设立了哪一官职来负责掌管军队?

30.(2023下·宁夏吴忠·七年级校考开学考试)阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 丝绸之路开启了中国乃至人类历史上中西文明的碰撞与交汇的先河,极大地促进了东方文化的大力向前发展,为传递信息、传播精神、传承文化的通道,丝绸之路永远地载入了人类与社会发展的史册。

(1)依据材料一并结合所学,概括秦朝为巩固统一采取了哪些措施?

(2)依据材料二并结合所学知识,写出材料二中“丝绸之路”的起点和终点分别是什么?结合材料二概括“丝绸之路”的作用。

31.(2023上·宁夏吴忠·七年级校考期末)阅读材料,回答问题。

材料 “秦王扫六合,虎视何雄哉,挥剑决浮云,诸侯尽西来”

(1)材料一表明谁完成了统一六国的历史任务。

(2)“扫六合”后他在地方上推行怎样的管理制度,简要叙述这一制度的重要意义。

32.(2023上·宁夏石嘴山·七年级统考期末)秦始皇和汉武帝都是我国封建社会前期两位很有作为的皇帝,他们采取一系列措施,把国家推向大一统。下面我们一起探究他们的历史功绩。

材料一 秦朝的政治建制示意图

材料二

材料三 到武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟,在平和的手腕中,把“众建诸侯而少其力”一语,彻底实行了。封建政体反动的余波,至此才算解决。

——【美】阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

材料四 汉武帝统治时期,把铸币权收归中央,还在全国各地设盐官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有。

——摘自人教版《中国历史》

(1)依据材料一,指出秦朝创立的政治制度的名称是什么?

(2)根据材料二中的两幅图片,分别反映了秦始皇采取的什么措施?这些措施有什么共同的作用?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,武帝“又用主父偃之计”的措施是什么?(不得照抄原文)此措施起到了怎样的作用?(不得照抄原文)

(4)材料四中“在全国各地设盐官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有”而实行的政策是什么?这一政策的作用如何?

33.(2023上·宁夏吴忠·七年级校联考期末)中华文明源远流长,绵延不断,对后世产生了深远影响。请阅读下面图文资料,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。明断自天启,大略驾群才。收兵铸金人,函谷正东开。”

---李白

材料二:

请回答:

(1)材料一:称赞了秦始皇的哪一历史功绩?这一历史功绩的重大历史意义是什么?

(2)材料二中:两幅图片,反映了秦朝采取的哪两项措施?这些措施的实行有什么积极意义?

材料三:然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

---《汉书》

材料四:2000多年前,亚欧大陆上勤劳勇敢的人民,探索出多条连接亚欧非几大文明的贸易和人文交流通道后,后人将其统称为“丝绸之路”……是促进沿线各国繁荣发展的重要纽带,是东西方交流合作的象征。

——《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

请回答:

(3)材料三中:“骞凿空”指的是什么历史事件?

(4)根据材料四:请写出古代“丝绸之路”的起点和最终到达的地点。并指出“丝绸之路”的开通有什么作用?

参考答案:

1.B

【详解】根据题干中数字的变化,我们可以看出国家的数量在不断减少,减少的原因是强国吞并了一些弱小的国家,强国每吞并一个弱小的国家,它的疆域就会扩大,国家就慢慢走上了统一,B项正确;题干材料没有反映人口急剧下降,排除A项;国家的数量逐步减少,最终秦灭六国,实现了统一,排除C项;题干材料中没有反映出国家逐渐消失,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据所学可知,秦始皇建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,规定最高统治者称皇帝,A项正确;汉景帝是西汉第六位皇帝,并不是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家的建立者,排除B项;唐高宗是唐朝第三位皇帝,而我国历史上第一个统一的多民族的封建国家是秦朝,排除C项;宋徽宗是宋朝第八位皇帝,而我国历史上第一个统一的多民族的封建国家是秦朝,二者朝代不符,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】根据所学可知,“皇帝”称谓最早出现于秦朝。秦王嬴政统一中国,认为自己“德兼三皇、功盖五帝”,创“皇帝”一词作为华夏最高统治者的正式称号。C项正确;夏朝和商朝的最高统治者成为“王”,排除AB项;“皇帝”称号最早出现于秦朝,不是汉朝。排除D项。故选C项。

4.A

【详解】由材料“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。”并结合所学可知,秦朝统一后,在地方上建立由中央直接管辖的郡县制。全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守;在郡下设县,县的长官称县令或县长。县以下又设乡、里、亭等基层组织。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,A项正确;世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,与题干信息不符,排除B项;分封制是稳定周初的政治形势,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,与题干信息不符,排除C项;禅让制是统治者通过征求各部族意见把首领之位传给贤德之人,禅让制与题干信息不符,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据所学知识,秦始皇统一六国后,为解决“言语异声”“文字异形”等对政令推行和各地区文化交流造成的障碍,规定以小篆作为标准文字,统一全国文字,因此,秦朝传国玉玺上的文字应该是小篆,C项正确;甲骨文是商周时期刻在龟甲和兽骨上的文字,排除A项;草书起源于汉代,排除B项;行书是在西汉晚期和东汉初的时候出现的,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】结合所学可知,公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城,误期当斩,陈胜、吴广揭竿而起,在大泽乡起义,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,B项正确;黄巾起义是东汉末年,李自成起义是明朝末年,太平天国是清朝后期,都不是第一次农民起义,排除BCD项。故选A项。

7.D

【详解】依据所学可知,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木。沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷;秦二世的统治更加残暴。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡。因此秦末农民起义爆发的根本原因是秦朝暴政,民怨沸腾,D项正确;楚汉之争发生在秦朝灭亡后,排除A项;秦末农民起义时,秦朝是一个统一的国家,并没有分裂,排除B项;遇上大雨,戍守误期要被处死是秦末农民起义爆发的直接原因,不是根本原因,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】由材料“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑”可知,这描述的是巨鹿之战。公元前207年,项羽的起义军与秦将章邯率领的秦军主力部队在巨鹿展开大战;项羽不畏强敌,引兵渡漳水。渡河后,项羽命令全军:“皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”巨鹿一战,大破秦军,破釜沉舟成语由此而来,C项正确;投鞭断流和前秦苻坚发动的淝水之战有关,排除A项;楚河汉界和四面楚歌都与楚汉战争有关,排除BD项。故选C项。

9.A

【详解】据所学可知,经过秦末农民战争和四年的楚汉战争,汉初经济凋敝,“天子不能具钧驷,而将相或乘牛车”,为改变经济贫困的状况,汉初的统治者实行修养生息的政策,促进了西汉经济的恢复和发展,A项正确;颁布“推恩令”和实行盐铁专卖是汉武帝采取的加强中央集权的措施,不是汉初的统治措施,排除BC项;据材料“汉初,民生凋敝”可知,人民困难,因此不是增加赋税,而是在休养生息政策下减轻人民的租税负担,使老百姓安心生产,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】根据“文帝和景帝”和所学知识可知,文帝、景帝时期政治清明,经济发展,人民生活安定,出现了中国封建社会的第一个盛世是“文景之治”,A项正确;开元盛世出现在唐玄宗时期,排除B项;贞观之治出现在唐太宗时期,排除C项;光武中兴出现在东汉光武帝时期,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。加强了中央集权。C项正确;ABD项与此没有直接的关联,排除ABD项。故选C项。

12.B

【详解】依据所学知识可知,为了实现思想上的大一统,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,就是把儒家学说作为封建正统思想,在长安设立太学。汉武帝把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,B项正确;汉武帝接受主父偃的建议实行“推恩令”,排除A项;汉武帝派卫青、霍去病北击匈奴,排除CD项。故选B项。

13.C

【详解】依据所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,实现了思想上的大一统,C项正确;统一文字、货币、度量衡是秦始皇采取的巩固统治的措施,与汉武帝无关,排除A项;建立刺史制度,加强对地方豪强贵族的监察,排除B项;“推恩令”的颁布,削弱了诸侯国的势力,加强了中央集权,实现了政治上的大一统,排除D项。故选C项。

14.D

【详解】据所学可知,汉武帝时期为加强对人民的思想控制,采取董仲舒的建议“罢黜百家独尊儒术”,使儒学在思想文化上开始居于主导地位,D项正确;秦始皇时期采取法家思想治理国家,排除A项;汉文帝时期采取黄老学说为治国思想,排除B项;汉景帝时期仍然采取黄老学说作为治国思想,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】联系所学可知,为了加强中央集权,巩固统治,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,从而实现了思想上的大一统。所以C符合题意;百家争鸣是春秋战国时期思想上出现的局面,所以A不符合题意;八股取士和文字狱是明清时期的,所以BD不符合题意。故本题选:C。

【点睛】本题关键词在于汉武帝时期,并且是关于汉武帝时期对诸子百家学说的态度,结合所学知识可得答案。

16.C

【详解】依据所学知识可知,秦汉时期的特征是统一多民族国家的建立和巩固,C项正确;中国境内早期人类与文明的起源是在夏朝建立之前,排除A项;夏商周时期是我国早期的国家的建立时期,春秋战国时期是我国的社会变革时期,排除B项;政权分立与民族交融是辽宋夏金元时期的阶段特征,排除D项。故选C项。

17.C

【详解】根据材料以及所学知识可知发生于东汉末年的黄巾起义,是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的民变之一,即中国历史上第一次和宗教结合起来的农民起义,C项正确;大泽乡起义发生于秦代,排除A项;绿林赤眉起义发生于西汉末年,排除B项;黄巢起义发生于唐朝末年,排除D项。故选C项。

18.C

【详解】根据材料图表可知,东汉中后期的皇帝大多幼年继位,结合所学可知,因为这一情况,年幼的皇帝无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持,太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀,皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政,如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,C项正确;七国之乱爆发于西汉,八王之乱爆发于西晋,王莽篡汉在东汉成立之前,均与材料中的“东汉中后期”时间不符,排除ABD三项。故选C项。

19.B

【详解】根据材料“不是张骞通西域,安有佳种自西来”和所学知识可知,材料说张骞通西域后,西域的核桃、葡萄等传入中原,说明了张骞通西域促进了西域与内地的经济文化交流,B项正确;公元前60年西域都护的设立使新疆正式归属中央政权,排除A项;材料反映的是西域物种进入中原,没有体现促进了西域经济的发展,排除C项;材料不能说明张骞通西域密切了汉朝与世界各国的友好往来,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根据图示结合所学知识可知,张骞通西域促进了汉朝与西域各民族的友好关系,为汉朝对西域地区进行有效管辖创造了条件,为丝绸之路的开辟奠定了基础。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,与汉代丝绸之路开辟有关的历史事件是张骞通西域,A项正确;玄奘西行、鉴真东渡发生在唐朝,排除BC项;郑和下西洋发生在明朝,排除D项。故选A项。

21.D

【详解】依据所学可知,公元前60年,西汉政府设立了西域都护,管理今新疆地区及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区,故D符合题意;清朝设置驻藏大臣管理西藏、设伊犁将军管理新疆,故AC不合题意; 理藩院是清朝特设的管理边疆少数民族事务的中央机构,故B不合题意。故此题选D。

22.A

【详解】根据题干“……汉朝的丝调、漆器和西域的乐器、歌舞等成为这条路上往来的‘常客’”结合所学知识可知,材料反映的是陆上丝绸之路。 自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。这条沟通欧亚大陆交通道路,就是著名的”丝绸之路”,通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铁等枝木传到西域。西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,以及核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马,香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞等传入中原,A项正确;材料没有涉及瓷器之路、茶叶之路的信息,排除BC项; 一带一路是在现代提出的,排除D项。故选A项。

23.C

【详解】据材料“宁夏固原博物馆珍藏着不少当地出土的波斯货币和东罗马金币,波斯鎏金银瓶更是固原博物馆的镇馆之宝”并结合所学可知,宁夏是我国古代丝绸之路所经之地,C项符合题意,C项正确;波斯、东罗马不属于周边少数民族,而是中外交往,A项说法不准确,排除A项;材料主旨是反映丝绸之路是中外交往的文化之路,而不是强调“对外政策”,排除B项;材料主要强调“宁夏固原”,而不是“中国各地”,排除D项。故选C项。

24.A

【详解】结合所学可知,丝绸之路以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国,终点是大秦或欧洲,故A符合题意;丝绸之路先经过河西走廊,再经过西亚,故B不符合题意;丝绸之路的起点在长安,而非洛阳,故CD不符合题意;故选A。

25.C

【详解】据所学可知,东汉时期宦官蔡伦改进了造纸术,推动了书写材料的变革,推动了世界文明的发展,C项正确;西汉的司马迁的贡献是写成《史记》,排除A项;西汉的张骞最主要的历史贡献是开辟了丝绸之路,排除B项;东汉的张仲景写成《伤害杂病论》,奠定了我国中医临床理论的基础,排除D项。故选C项。

26.D

【详解】据所学可知,东汉末年杰出的医学家张仲景,著有《伤寒杂病论》一书,他在书中全面阑述了中医的理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,还提出了“治未病”的理念。后世尊称他为“医圣”,D项正确;《黄帝内经》又称《内经》,是中国最早的典籍之一,也是中国传统医学四大经典之首。相传为黄帝所作,因以为名。但后世较为公认此书最终成型于西汉,作者亦非一人,而是由中国历代黄老医家传承增补发展创作而来,排除A项;《神农本草经》简称《本经》是我国现存最早的中药学专著,取名《神农本草经》并非出自上古神农氏之手,而是成书于秦汉时期,作者不明,因崇古以神农命名,排除B项;《本草纲目》是明代李时珍的医学著作,排除C项。故选D项。

27.C

【详解】中国古代有这样一位史学家,被郭沫若称赞为“功业追尼父,千秋太史公”,这位史学家是司马迁。西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是后世编写史书的范例。史料翔实,文笔生动,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,有很高的文学价值。C项正确;相传《春秋》之书出于孔子之手,排除A项;《汉书》是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一。由汉朝东汉时期史学家班固编撰。排除B项;《明史》是二十四史之一,是明朝的历史。排除D项。故选C项。

28.(1)休养生息政策。巩固政权和稳定社会局势。

(2)减轻赋税和徭役。影响:促进了社会经济的恢复和发展,形成“文景之治”;为汉武帝时期的国家强盛奠定了基础。

【详解】(1)政策:结合所学内容可知,汉高祖采取的这些措施被称为休养生息政策。

目的:根据所学知识可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。采取这一政策的目的是巩固政权和稳定社会局势。

(2)措施:根据“把汉高祖规定的土地税十五税一,减为三十税一,有十几年还免收此类农田租税;人口税由每人120钱减为40钱;徭役从每年一次减为三年一次”可知,汉文帝、汉景帝发展农业的措施是减轻赋税和徭役。

影响:根据所学知识可知,汉文帝、汉景帝时期国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈,为汉武帝时期的国家强盛奠定了基础。汉文帝、汉景帝发展农业的措施的历史影响是促进了社会经济的恢复和发展,形成“文景之治”;为汉武帝时期的国家强盛奠定了基础。

29.(1)制度:分封制。原因:靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区。

(2)制度:中央集权制;官职:太尉。

【详解】(1)制度:依据材料一“周王授权给一大批诸侯,这些诸侯大部分是国王的后裔和亲戚,但其中也包括一些承认周宗主权、与国王没有血缘关系的国王亲信和地方贵族”并结合所学知识可知,西周时期,为了加强对全国的统治,周天子实行分封制;原因:依据材料“靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区”分析可知,实行分封制的原因是靠当时用马车传递的原始通讯方式不可能直接管辖这样大的地区。

(2)制度:依据材料二的图示并结合所学知识可知,秦统一全国后,为了更好地适应新的统一形势,建立了封建中央集权制度,秦朝国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权,皇帝之下,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控,在地方推行郡县制,对后世产生了深远的影响;官职:依据所学知识可知,太尉掌管军事。

30.(1)统一货币;统一文字。或者:统一文字为小篆;以秦国的圆形方孔半两钱作为统一货币。

(2)起点:长安。终点:大秦。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用;极大地促进了东方文化的大力向前发展。

【详解】(1)措施:根据材料一图片结合所学知识可知,秦始皇为巩固统一采取的措施是统一文字、统一货币,这些措施有利于各地经济文化的交流,巩固统一。

(2)起终点:据所学知识可知,汉代丝绸之路的起点是长安,终点是欧洲。

作用:据材料二“丝绸之路开启了中国乃至人类历史上中西文明的碰撞与交汇的先河,极大地促进了东方文化的大力向前发展,为传递信息……”可知,丝绸之路沟通了中西方的物质和经济文化的交流,是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用;极大地促进了东方文化的大力向前发展。

31.(1)秦始皇

(2)郡县制

加强了中央对地方的控制,从根本上消除了春秋战国以来地方与中央对抗的历史隐患,巩固了秦朝的统治,有利于防止地方割据分裂,加强了中央集权。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

【详解】(1)结合所学知识可知,秦始皇嬴政完成了统一六国的历史任务,建立了秦朝。

(2)结合所学知识可知,秦始皇时期在地方实行的制度是郡县制。郡县制的实行,加强了中央对地方的控制,从根本上消除了春秋战国以来地方与中央对抗的历史隐患,巩固了秦朝的统治,有利于防止地方割据分裂,加强了中央集权。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

32.(1)君主专制或中央集权制

(2)措施:统一货币、统一文字。作用:巩固统一。

(3)措施:“推恩令”作用:削弱了王国势力,大大加强了中央对地方的控制。

(4)政策:盐铁专卖;作用:大大改善国家财政状况,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

【详解】(1)根据材料一“ 秦朝的政治建制示意图”结合所学,可知秦朝设立中央集权制度,皇帝之下,设立三公制度,由丞相(行政)、太尉(军事)、御史大夫(监察事务)统领,最后的决断权由皇帝掌控(君主专制、独裁)。

(2)根据材料二图一六国货币和图二六国文字结合所学,可知这是秦始皇为了巩固大一统的政权,统一文字,命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆(后来又改为隶书),作为通用文字颁行全国;统一货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。秦始皇统一货币、统一文字的共同作用是巩固了秦朝的统一。

(3)根据材料三“到武帝,又用主父偃之计,令诸侯得以其地分封自己的子弟”结合所学,可知汉武帝采纳主父偃的建议,实行推恩令,下诏允许诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其他子弟作为侯国,由皇帝制定封号;武帝又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱。汉武帝的这些措施,削弱了王国势力,大大加强了中央对地方的控制。

(4)根据所学知识,可知汉武帝在经济方面采取盐铁官营、专卖政策,使国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

33.(1)历史功绩:秦灭六国,完成统一大业,建立秦朝

历史意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)措施:统一货币,统一文字

作用:①有利于文化的交流与发展。

②有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。(有利于经济和文化的交流)

(3)历史事件:张骞通西域,或张骞出使西域。

(4)丝绸之路起点:长安最终到达终点:欧洲。

作用:丝绸之路是古代东西往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

【详解】(1)根据材料“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”并结合所学知识可知,材料一称赞了秦始皇灭六国,完成统一大业,建立秦朝;秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史第一个统一的多民族的封建国家。

(2)根据材料二图一可以看出反映的是秦始皇统一文字,命氶相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆,作为通用文字颁行全国,根据图二可以看出反映的是秦始皇统一货币;作用:①有利于文化的交流与发展。②有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。(有利于经济和文化的交流)

(3)根据材料“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之”并结合所学知识可知,材料三中“骞凿空”指的是张骞出使西域。

(4)根据材料四并结合所学知识可知,古代“丝绸之路”的起点是西汉都城长安,最终到达的地点是欧洲;丝绸之路是古代东西往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史