3.3预言未知星体 计算天体质量 教学设计 高一下学期物理教科版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 3.3预言未知星体 计算天体质量 教学设计 高一下学期物理教科版(2019)必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-12 16:12:27 | ||

图片预览

文档简介

3.预言未知星体 计算天体质量

【教材分析】

体系结构。

本节是高中物理必修第二册《第三章 万有引力定律》的第3节。

地位作用。

本章内容是在学习了万有引力定律的基础上进行的,是万有引力定律在探索未知世界中的一次应用,将理论学习与生活实践联系了起来。同时,本章内容也对学生未来学习物理学和天文学有着深远的影响。

知识背景。

学生已经学习了万有引力定律,并在推导万有引力定律的过程中知道要将万有引力定律与圆周运动公式相结合。同时,学生也对万有引力定律发现过程中的物理学史有着初步的了解。

【学情分析】

认知层面。

学生已经学习了圆周运动的相关知识,对生活中的圆周运动可以进行初步的受力分析。学习了万有引力定律的理论知识,了解万有引力定律的推导过程以及卫星环绕中心天体的运动规律。但对万有引力定律的理解还停留在抽象的层面上,体会不到万有引力定律在实际生活中的运用,对万物间都存在引力这一点没有直观的体验。

能力层面。

学生通过之前的学习具备了对知识的归纳能力,并具有强烈的好奇心和求知欲,具有一定的科学探究能力和分析问题的能力。教师应当在此基础上培养学生归纳、总结、建立模型的能力与方法。

思维层面。

对天体运动规律不能很好地理解,不能将万有引力定律应用到实际生活中。

态度与责任层面。

学生在学习万有引力定律之前,对相关物理学史了解不够,也对天体运动规律不是很了解,需要教师在课堂上系统地引导。同时,高中一年级的学生对自我社会责任的意识还存在不足,也需要通过课堂引导培养学生的科学态度与责任意识。

【课标解读】

课标要求。

认识万有引力定律的重要意义,认识科学定律对人类探索未知世界的作用。

课标解读。

本条目联系了万有引力定律与生活实际,以预言哈雷彗星的回归、海王星的发现、地球质量的称量等现实问题为基础,以万有引力定律和圆周运动的公式为切入点,说明科学定律的预测作用,联系了理论学习和生活实践。

【教学目标】

核心素养 素养表现 素养内涵 教学目标

物理观念 运动与相互作用观念 初步形成相互作用观,并能用它对自然图景进行描述 了解万有引力定律在天文学上的重要应用

问题解决 根据物理观念,解释自然现象和解决实际问题 会用万有引力定律和圆周运动的公式计算天体质量,知道计算天体质量时的限制条件,会计算天体密度,知道代换法与环绕法之间的差别

科学思维 模型建构 根据问题和情境,对客观事物进行抽象和概括,构建物理模型 月地模型(环绕法);地表物体绕地球运动(代换法)

科学态度与责任 科学本质 能正确认识科学的本质,认识到物理是人类有意识的探究过程 通过学习,感受物理的统一性,了解科学定律的预测作用

科学态度 具有学习和研究物理的好奇心和求知欲,严谨认真、实事求是、持之以恒;善于基于证据和推理发表自己的见解,形成独立思考、敢于质疑、善于反思的创新精神 通过了解物理学史,让学生知道在研究中应具有的品质

社会责任 理解科学、技术、社会和环境的关系,形成遵守道德规范、保护环境并推动可持续发展的责任感 关注物理与生活的相互联系,感受理论与实践的关系以及物理世界的和谐统一

【教学重点】

计算天体质量。

突出重点的方法:通过构建两种模型来计算天体质量。

【教学难点】

环绕法与代换法两种方法之间的联系与区别。

突破难点的方法:由PPT的动画演示,说明环绕法与替代法之间的不同。

【教法学法】

教法:讲授法、讨论法。

学法:观察法、探究学习法、合作学习法。

【教具学具】

多媒体课件。

【课时安排】

1课时。

【教学思路】

本设计的基本思路是:由哈雷彗星的运动规律,引发学生的学习兴趣,并介绍预言哈雷彗星回归的物理学史。提出问题:万有引力定律除了可以预言未知星体之外,还可以用来称量地球质量吗?学生通过回想之前的知识,得出计算天体质量的两种方法,由教师指导建立两种模型。进一步提问:可以计算天体密度吗?由学生自行得出计算天体密度的方法,并由教师指导这两种方法之间的区别和联系。

【教学过程】

环节一 创设情境,引入课题

◆教师活动

PPT展示哈雷彗星“回娘家”的场景。

同学们,在古代,彗星的出现会被看成是一种神秘的事件,古人曾一度认为彗星会带来灾难。但科学家们却不认同这种说法,他们不断地观测、猜想、验证,如今科学家们已经可以准确地预测彗星的出现,并且也知道了万有引力定律在其中起着主要的作用。这节课我们就跟随科学家们探索的脚步,一起来研究彗星运动中蕴含的物理知识吧。

板书:预言未知星体 计算天体质量。

环节二 学史介绍

◆教师活动

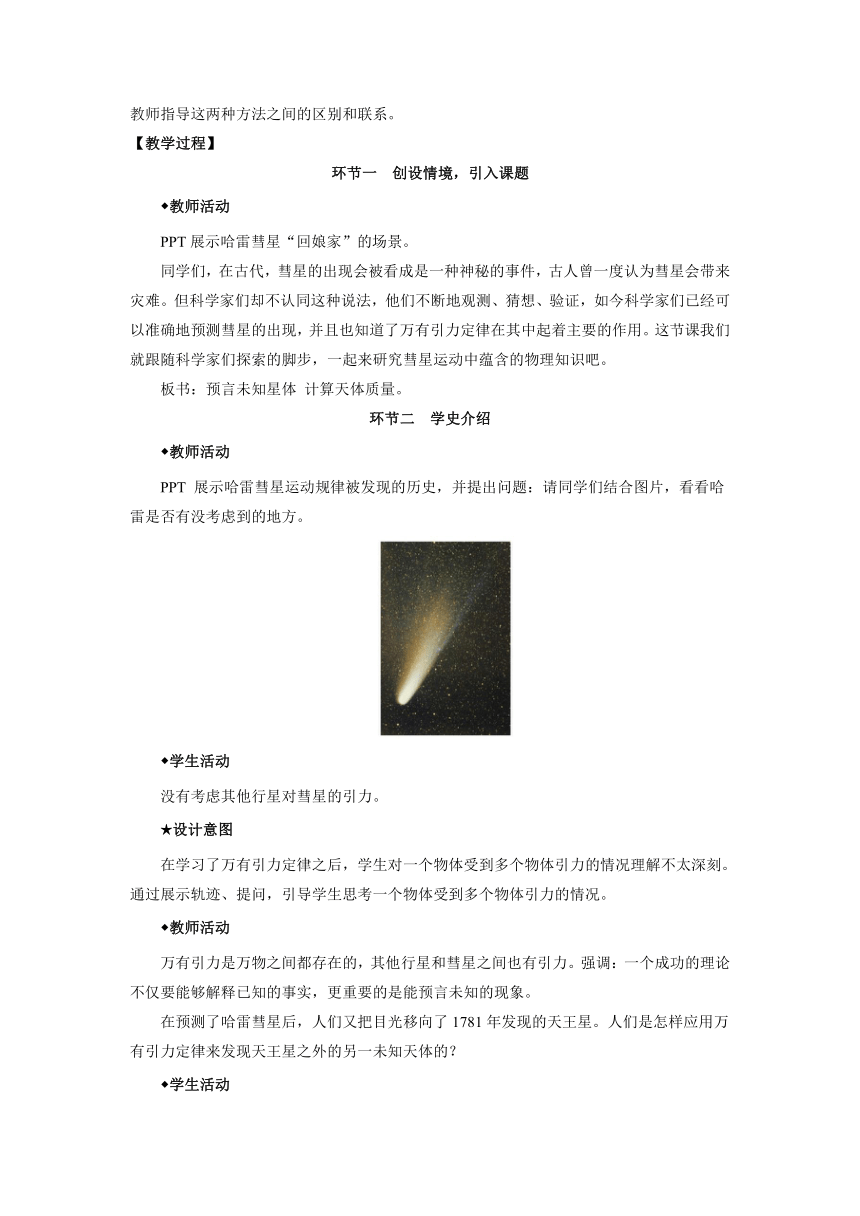

PPT 展示哈雷彗星运动规律被发现的历史,并提出问题:请同学们结合图片,看看哈雷是否有没考虑到的地方。

◆学生活动

没有考虑其他行星对彗星的引力。

★设计意图

在学习了万有引力定律之后,学生对一个物体受到多个物体引力的情况理解不太深刻。通过展示轨迹、提问,引导学生思考一个物体受到多个物体引力的情况。

◆教师活动

万有引力是万物之间都存在的,其他行星和彗星之间也有引力。强调:一个成功的理论不仅要能够解释已知的事实,更重要的是能预言未知的现象。

在预测了哈雷彗星后,人们又把目光移向了1781年发现的天王星。人们是怎样应用万有引力定律来发现天王星之外的另一未知天体的?

◆学生活动

讨论并发表见解。

人们通过望远镜仔细观测发现:天王星的轨道与由万有引力定律计算出来的轨道之间存在明显的偏差,所以怀疑在天王星周围还可能存在有另外天体的影响。

◆教师活动

同学们回答得很好,在一百多年前也有人这样想过。(播放PPT)

★设计意图

重温海王星的发现过程,了解发现过程中科学探究的要素,培养学生进行科学探究的能力。

环节三 讨论交流

◆教师活动

万有引力定律在地外天体的探索上发挥了巨大的作用,那么万有引力定律可以用来探索地球自身的秘密吗?比如说地球的质量?请同学们根据已学的知识设计方案来称量地球的质量。

◆学生活动

讨论交流。

学生分组活动,设计方案求地球的质量。

环节四 建立模型

◆学生活动

方案一:一般情况下,对地球表面的物体忽略地球自转的影响,有万有引力等于重力。

方案二:将天体运动近似看成匀速圆周运动,运动需要的向心力由万有引力提供。结合万有引力定律和圆周运动公式,以地—月系为例

得

◆教师活动

(板书)

1.代换法:。

2.环绕法:。

(播放PPT)同学们做得很好。第一个方案叫作代换法,第二个方案叫作环绕法。

我们先来看第一个方案。大家知道谁是第一个称量出地球质量的人吗?

◆学生活动

卡文迪许。

◆教师活动

对,卡文迪许用他自己的扭秤,得出了引力常量G,“称量”了地球的质量。

接下来我们来看环绕法。地月距离在很早以前就有人测得了,那么要测出地球的质量,需要知道月球的线速度、角速度或者周期。同学们认为哪个在实际应用中更方便呢?

◆学生活动

互相讨论,交流。

★设计意图

物理不是纸上冷冰冰的数字,而是人们认识世界的方法。通过提问拉近公式和生活之间的距离,让学生理解物理是来源于生活的。

◆教师活动

一般来说,天体运动的周期是很容易被观测的,所以在实际应用中使用周期要更加方便一点。

根据,用月球环绕的方式测地球的质量。追问:该表达式与月球质量是否有关系?能否求得月球质量?如果不行,怎么求月球的质量?

◆学生活动

学生1:和月球的质量没有关系,可以用环绕月球做圆周运动的卫星来求月球的质量。

学生2:可以找月球表面的物体,测出月球表面的重力加速度,利用代换法计算月球质量。

◆教师活动

追问:如果要测量太阳的质量,又不能登上太阳的时候,该怎么办?

◆学生活动

找环绕太阳运动的天体,比如地球、火星等。

◆教师活动

对。计算中心天体的质量时,将环绕天体的运动近似看成匀速圆周运动,其所需的向心力都来自中心天体提供的万有引力,然后结合向心力公式,根据已知条件,选择适当的公式进行分析和求解。

另外,计算中心天体质量时,其环绕天体不同,最后计算出太阳质量会不同吗?

◆学生活动

不同行星环绕太阳运动的周期和距离都不同,但是根据开普勒第三定律:距离的三次方与周期的平方之比是一个与中心天体有关的常数

所以,选择不同的天体不影响计算太阳质量。

★设计意图

通过回顾第1节开普勒第三定律中的k值,使学生进一步了解开普勒行星运动定律与万有引力定律之间的内在联系。

环节五 课堂练习

◆教师活动

已知,月球到地心的距离,地球半径取6370km,月球绕地运动周期,引力常量。请同学们试着运用两种方法计算地球的质量。

◆学生活动

计算、交流、汇报。

★设计意图

活学活用,体会科学定律的实际作用。

环节六 拓展应用

◆教师活动

既然我们求得了地球的质量,我们可不可以求一下地球密度呢?

◆学生活动

可以,用质量除以地球的体积就可以了。

◆教师活动

那么请同学们设计方案计算一下地球的密度。

◆学生活动

学生1:利用代换法的模型,得出

得出

学生2:利用环绕法的模型,得出

得出

◆教师活动

(板书)

1.代换法:。

2.环绕法:。

(播放PPT)第一个式子中的R是什么?

◆学生活动

天体的半径。

◆教师活动

第二个式子中的R、r分别是什么?能够约掉吗?什么情况下可以约掉?

◆学生活动

R是天体的半径,r是环绕天体运行的卫星与天体之间的距离,两者不能够约掉。当环绕天体贴近地面飞行的时候,两者基本相同时,才可以约掉。

环节七 课堂小结,构建体系

◆教师活动

通过这节课的学习,你有哪些感触和收获?

◆学生活动

交流、回答。

【板书设计】

3.3 预言未知星体 计算天体质量

预言未知星体

计算天体质量

代换法

环绕法

计算天体密度

代换法

环绕法

【教材分析】

体系结构。

本节是高中物理必修第二册《第三章 万有引力定律》的第3节。

地位作用。

本章内容是在学习了万有引力定律的基础上进行的,是万有引力定律在探索未知世界中的一次应用,将理论学习与生活实践联系了起来。同时,本章内容也对学生未来学习物理学和天文学有着深远的影响。

知识背景。

学生已经学习了万有引力定律,并在推导万有引力定律的过程中知道要将万有引力定律与圆周运动公式相结合。同时,学生也对万有引力定律发现过程中的物理学史有着初步的了解。

【学情分析】

认知层面。

学生已经学习了圆周运动的相关知识,对生活中的圆周运动可以进行初步的受力分析。学习了万有引力定律的理论知识,了解万有引力定律的推导过程以及卫星环绕中心天体的运动规律。但对万有引力定律的理解还停留在抽象的层面上,体会不到万有引力定律在实际生活中的运用,对万物间都存在引力这一点没有直观的体验。

能力层面。

学生通过之前的学习具备了对知识的归纳能力,并具有强烈的好奇心和求知欲,具有一定的科学探究能力和分析问题的能力。教师应当在此基础上培养学生归纳、总结、建立模型的能力与方法。

思维层面。

对天体运动规律不能很好地理解,不能将万有引力定律应用到实际生活中。

态度与责任层面。

学生在学习万有引力定律之前,对相关物理学史了解不够,也对天体运动规律不是很了解,需要教师在课堂上系统地引导。同时,高中一年级的学生对自我社会责任的意识还存在不足,也需要通过课堂引导培养学生的科学态度与责任意识。

【课标解读】

课标要求。

认识万有引力定律的重要意义,认识科学定律对人类探索未知世界的作用。

课标解读。

本条目联系了万有引力定律与生活实际,以预言哈雷彗星的回归、海王星的发现、地球质量的称量等现实问题为基础,以万有引力定律和圆周运动的公式为切入点,说明科学定律的预测作用,联系了理论学习和生活实践。

【教学目标】

核心素养 素养表现 素养内涵 教学目标

物理观念 运动与相互作用观念 初步形成相互作用观,并能用它对自然图景进行描述 了解万有引力定律在天文学上的重要应用

问题解决 根据物理观念,解释自然现象和解决实际问题 会用万有引力定律和圆周运动的公式计算天体质量,知道计算天体质量时的限制条件,会计算天体密度,知道代换法与环绕法之间的差别

科学思维 模型建构 根据问题和情境,对客观事物进行抽象和概括,构建物理模型 月地模型(环绕法);地表物体绕地球运动(代换法)

科学态度与责任 科学本质 能正确认识科学的本质,认识到物理是人类有意识的探究过程 通过学习,感受物理的统一性,了解科学定律的预测作用

科学态度 具有学习和研究物理的好奇心和求知欲,严谨认真、实事求是、持之以恒;善于基于证据和推理发表自己的见解,形成独立思考、敢于质疑、善于反思的创新精神 通过了解物理学史,让学生知道在研究中应具有的品质

社会责任 理解科学、技术、社会和环境的关系,形成遵守道德规范、保护环境并推动可持续发展的责任感 关注物理与生活的相互联系,感受理论与实践的关系以及物理世界的和谐统一

【教学重点】

计算天体质量。

突出重点的方法:通过构建两种模型来计算天体质量。

【教学难点】

环绕法与代换法两种方法之间的联系与区别。

突破难点的方法:由PPT的动画演示,说明环绕法与替代法之间的不同。

【教法学法】

教法:讲授法、讨论法。

学法:观察法、探究学习法、合作学习法。

【教具学具】

多媒体课件。

【课时安排】

1课时。

【教学思路】

本设计的基本思路是:由哈雷彗星的运动规律,引发学生的学习兴趣,并介绍预言哈雷彗星回归的物理学史。提出问题:万有引力定律除了可以预言未知星体之外,还可以用来称量地球质量吗?学生通过回想之前的知识,得出计算天体质量的两种方法,由教师指导建立两种模型。进一步提问:可以计算天体密度吗?由学生自行得出计算天体密度的方法,并由教师指导这两种方法之间的区别和联系。

【教学过程】

环节一 创设情境,引入课题

◆教师活动

PPT展示哈雷彗星“回娘家”的场景。

同学们,在古代,彗星的出现会被看成是一种神秘的事件,古人曾一度认为彗星会带来灾难。但科学家们却不认同这种说法,他们不断地观测、猜想、验证,如今科学家们已经可以准确地预测彗星的出现,并且也知道了万有引力定律在其中起着主要的作用。这节课我们就跟随科学家们探索的脚步,一起来研究彗星运动中蕴含的物理知识吧。

板书:预言未知星体 计算天体质量。

环节二 学史介绍

◆教师活动

PPT 展示哈雷彗星运动规律被发现的历史,并提出问题:请同学们结合图片,看看哈雷是否有没考虑到的地方。

◆学生活动

没有考虑其他行星对彗星的引力。

★设计意图

在学习了万有引力定律之后,学生对一个物体受到多个物体引力的情况理解不太深刻。通过展示轨迹、提问,引导学生思考一个物体受到多个物体引力的情况。

◆教师活动

万有引力是万物之间都存在的,其他行星和彗星之间也有引力。强调:一个成功的理论不仅要能够解释已知的事实,更重要的是能预言未知的现象。

在预测了哈雷彗星后,人们又把目光移向了1781年发现的天王星。人们是怎样应用万有引力定律来发现天王星之外的另一未知天体的?

◆学生活动

讨论并发表见解。

人们通过望远镜仔细观测发现:天王星的轨道与由万有引力定律计算出来的轨道之间存在明显的偏差,所以怀疑在天王星周围还可能存在有另外天体的影响。

◆教师活动

同学们回答得很好,在一百多年前也有人这样想过。(播放PPT)

★设计意图

重温海王星的发现过程,了解发现过程中科学探究的要素,培养学生进行科学探究的能力。

环节三 讨论交流

◆教师活动

万有引力定律在地外天体的探索上发挥了巨大的作用,那么万有引力定律可以用来探索地球自身的秘密吗?比如说地球的质量?请同学们根据已学的知识设计方案来称量地球的质量。

◆学生活动

讨论交流。

学生分组活动,设计方案求地球的质量。

环节四 建立模型

◆学生活动

方案一:一般情况下,对地球表面的物体忽略地球自转的影响,有万有引力等于重力。

方案二:将天体运动近似看成匀速圆周运动,运动需要的向心力由万有引力提供。结合万有引力定律和圆周运动公式,以地—月系为例

得

◆教师活动

(板书)

1.代换法:。

2.环绕法:。

(播放PPT)同学们做得很好。第一个方案叫作代换法,第二个方案叫作环绕法。

我们先来看第一个方案。大家知道谁是第一个称量出地球质量的人吗?

◆学生活动

卡文迪许。

◆教师活动

对,卡文迪许用他自己的扭秤,得出了引力常量G,“称量”了地球的质量。

接下来我们来看环绕法。地月距离在很早以前就有人测得了,那么要测出地球的质量,需要知道月球的线速度、角速度或者周期。同学们认为哪个在实际应用中更方便呢?

◆学生活动

互相讨论,交流。

★设计意图

物理不是纸上冷冰冰的数字,而是人们认识世界的方法。通过提问拉近公式和生活之间的距离,让学生理解物理是来源于生活的。

◆教师活动

一般来说,天体运动的周期是很容易被观测的,所以在实际应用中使用周期要更加方便一点。

根据,用月球环绕的方式测地球的质量。追问:该表达式与月球质量是否有关系?能否求得月球质量?如果不行,怎么求月球的质量?

◆学生活动

学生1:和月球的质量没有关系,可以用环绕月球做圆周运动的卫星来求月球的质量。

学生2:可以找月球表面的物体,测出月球表面的重力加速度,利用代换法计算月球质量。

◆教师活动

追问:如果要测量太阳的质量,又不能登上太阳的时候,该怎么办?

◆学生活动

找环绕太阳运动的天体,比如地球、火星等。

◆教师活动

对。计算中心天体的质量时,将环绕天体的运动近似看成匀速圆周运动,其所需的向心力都来自中心天体提供的万有引力,然后结合向心力公式,根据已知条件,选择适当的公式进行分析和求解。

另外,计算中心天体质量时,其环绕天体不同,最后计算出太阳质量会不同吗?

◆学生活动

不同行星环绕太阳运动的周期和距离都不同,但是根据开普勒第三定律:距离的三次方与周期的平方之比是一个与中心天体有关的常数

所以,选择不同的天体不影响计算太阳质量。

★设计意图

通过回顾第1节开普勒第三定律中的k值,使学生进一步了解开普勒行星运动定律与万有引力定律之间的内在联系。

环节五 课堂练习

◆教师活动

已知,月球到地心的距离,地球半径取6370km,月球绕地运动周期,引力常量。请同学们试着运用两种方法计算地球的质量。

◆学生活动

计算、交流、汇报。

★设计意图

活学活用,体会科学定律的实际作用。

环节六 拓展应用

◆教师活动

既然我们求得了地球的质量,我们可不可以求一下地球密度呢?

◆学生活动

可以,用质量除以地球的体积就可以了。

◆教师活动

那么请同学们设计方案计算一下地球的密度。

◆学生活动

学生1:利用代换法的模型,得出

得出

学生2:利用环绕法的模型,得出

得出

◆教师活动

(板书)

1.代换法:。

2.环绕法:。

(播放PPT)第一个式子中的R是什么?

◆学生活动

天体的半径。

◆教师活动

第二个式子中的R、r分别是什么?能够约掉吗?什么情况下可以约掉?

◆学生活动

R是天体的半径,r是环绕天体运行的卫星与天体之间的距离,两者不能够约掉。当环绕天体贴近地面飞行的时候,两者基本相同时,才可以约掉。

环节七 课堂小结,构建体系

◆教师活动

通过这节课的学习,你有哪些感触和收获?

◆学生活动

交流、回答。

【板书设计】

3.3 预言未知星体 计算天体质量

预言未知星体

计算天体质量

代换法

环绕法

计算天体密度

代换法

环绕法

同课章节目录

- 第一章 抛体运动

- 1 认识曲线运动

- 2 运动的合成与分解

- 3 探究平抛运动的特点

- 4 研究平抛运动的规律

- 5 斜抛运动(选学)

- 第二章 匀速圆周运动

- 1 圆周运动

- 2 匀速圆周运动的向心力和向心加速度

- 3 圆周运动的实例分析

- 4 圆周运动与人类文明(选学)

- 第三章 万有引力定律

- 1 天体运动

- 2 万有引力定律

- 3 预言未知星体 计算天体质量

- 4 人造卫星宇宙

- 5 太空探索(选学)

- 第四章 机械能及其守恒定律

- 1 功

- 2 功率

- 3 动能 动能定理

- 4 势能

- 5 机械能守恒定律

- 6 实验:验证机械能守恒定律

- 第五章 经典力学的局限性与相对论初步

- 1 经典力学的成就与局限性

- 2 相对论时空观简介

- 3 宇宙的起源和演化