语文九年级上鲁教版1.4《蝈蝈与蛐蛐》课件

文档属性

| 名称 | 语文九年级上鲁教版1.4《蝈蝈与蛐蛐》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

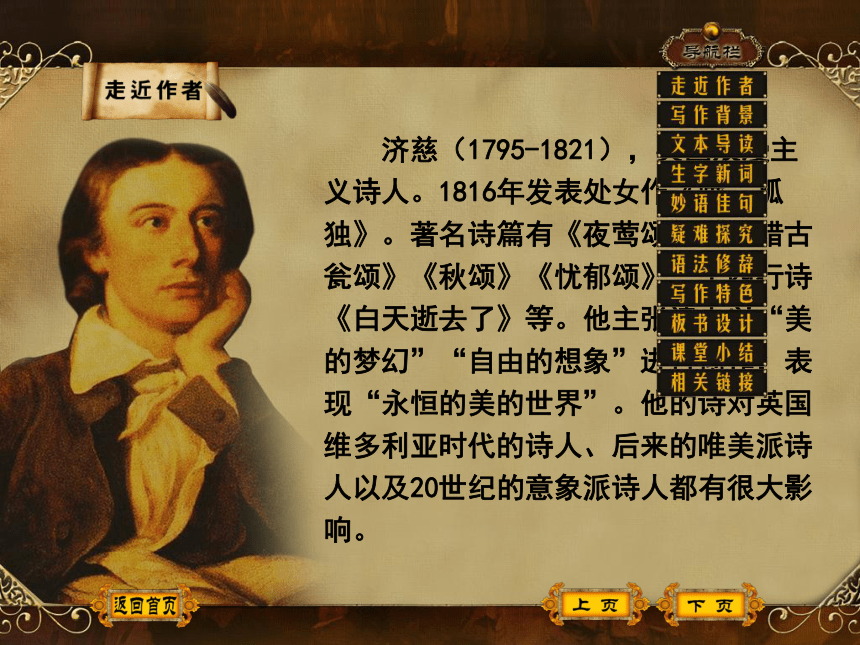

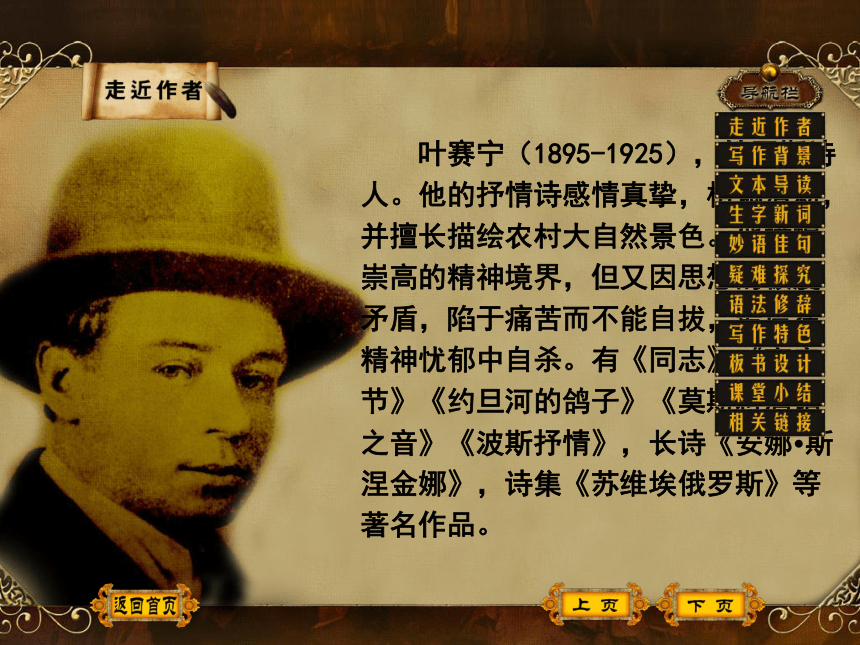

课件35张PPT。 济慈(1795-1821),英国浪漫主义诗人。1816年发表处女作《哦,孤独》。著名诗篇有《夜莺颂》《希腊古瓮颂》《秋颂》《忧郁颂》,十四行诗《白天逝去了》等。他主张诗人以“美的梦幻”“自由的想象”进行创作,表现“永恒的美的世界”。他的诗对英国维多利亚时代的诗人、后来的唯美派诗人以及20世纪的意象派诗人都有很大影响。 叶赛宁(1895-1925),俄罗斯诗人。他的抒情诗感情真挚,格调清新,并擅长描绘农村大自然景色。他憧憬崇高的精神境界,但又因思想的极度矛盾,陷于痛苦而不能自拔,最后在精神忧郁中自杀。有《同志》《变容节》《约旦河的鸽子》《莫斯科酒馆之音》《波斯抒情》,长诗《安娜?斯涅金娜》,诗集《苏维埃俄罗斯》等著名作品。《夜》 叶赛宁在十月革命后,试图用诗歌反映新的革命生活,但仍留恋革命前农村的田园生活,钟情于乌托邦式的农村生活,《夜》就是在作者这样的思想下写出的。《夜》犹如一首小夜曲,它在静谧、美丽的夜景中,蕴含着诗人的情感,传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。 《蝈蝈与蛐蛐》是一首清新的大自然的颂歌。通过对盛夏“蝈蝈的乐音”和冬日“蛐蛐的歌儿”的描写,赞美“大地的诗歌从来不会死亡”,歌颂大自然美好如诗,永远歌声不断,永远充满生机。

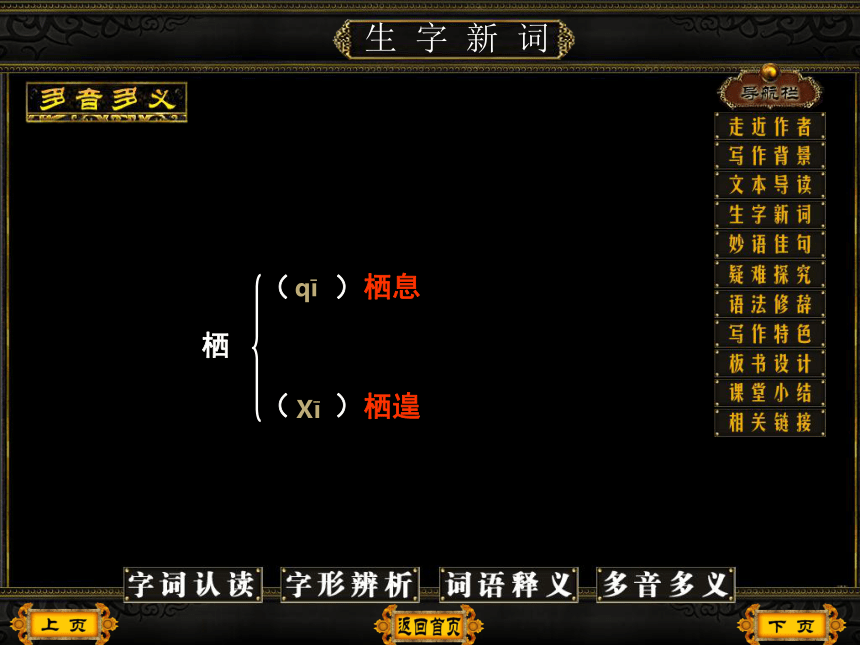

《夜》是一首优美的田园诗。这首小诗着力展示夜的静谧、美丽,传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。生字新词昏晕( )yùn树篱( )蛐蛐( )蝈蝈( )líqūguō微漾( )沉浸( )yàngjìn栖息( )草茸茸( )qīróng骄( ) 娇( ) jiāo骄傲jiāo娇娆茸( ) 葺( ) róng 鹿茸qì生字新词修葺栖( ) 牺( ) qī 栖息xī牺牲撒( ) 撤( ) sǎ撒种chè撤职栖息:

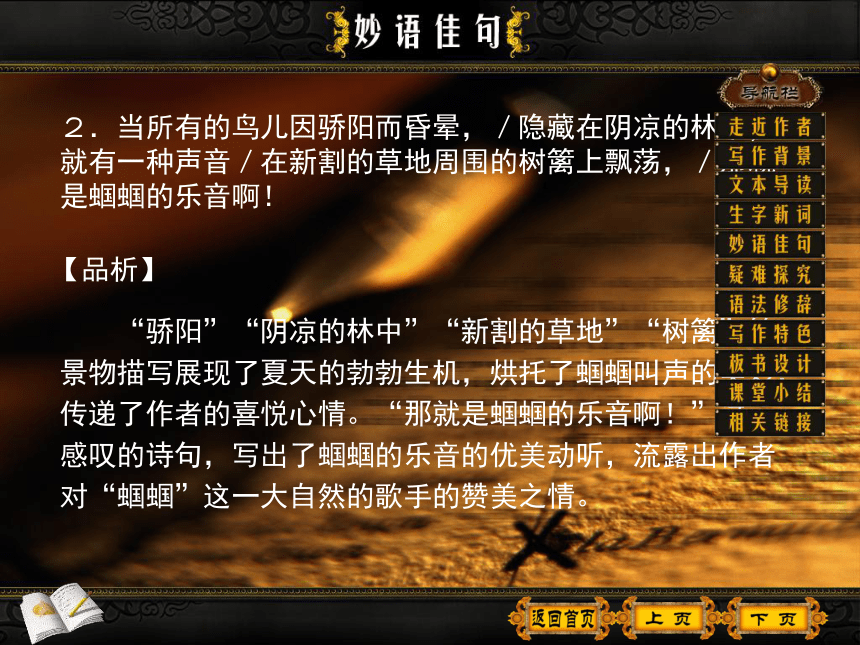

沉醉:停留;休息(多指鸟类)。大醉,多用于比喻。生字新词生字新词栖息栖遑( ) ( ) 栖qīXī1.大地的诗歌从来不会死亡。【品析】 从内容上看,作者把蝈蝈和蛐蛐比作大自然的歌手,把它们的鸣唱比作大自然的诗歌,借以歌颂大自然的无限美好和勃勃生机,流露了诗人对大自然的无限热爱和由衷赞美之情。从结构上看,这句诗领起了写蝈蝈欢唱的内容。2.当所有的鸟儿因骄阳而昏晕,/隐藏在阴凉的林中,就有一种声音/在新割的草地周围的树篱上飘荡,/那就是蝈蝈的乐音啊!【品析】 “骄阳”“阴凉的林中”“新割的草地”“树篱”等景物描写展现了夏天的勃勃生机,烘托了蝈蝈叫声的美妙,传递了作者的喜悦心情。“那就是蝈蝈的乐音啊!”这一感叹的诗句,写出了蝈蝈的乐音的优美动听,流露出作者对“蝈蝈”这一大自然的歌手的赞美之情。 蝈蝈这位大自然的歌手沉醉在盛夏的豪华里,尽情地歌唱,尽情地喜悦,尽情地栖息。这几行诗从蝈蝈的角度写出了夏天之美,自然之美。【品析】3.它争先/沉醉于盛夏的豪华,它从未感到/自己的喜悦消逝,一旦唱得疲劳了,/便舒适地栖息在可喜的草丛中间。 这句诗与“大地的诗歌从来不会死亡”相照应,共同表达了对大自然的无限热爱之情。这句诗用两个短句构成,外加一个语气词“呀”,所表达的感情更为充沛。这句诗领起了写蛐蛐欢唱的内容。【品析】4.大地的诗歌呀,从来没有停息。 “在寂寞的冬天夜晚,当严霜凝成/一片宁静”“在逐渐升高的暖气,/昏昏欲睡中”等句,表现了严冬寂寞宁静的冷清景象和家中的温馨气氛,衬托了冬天夜晚“蛐蛐的歌儿”的动听。“人们感到那声音仿佛就是蝈蝈在草茸茸的山上鸣叫”这两行诗在诗人的联想中,将前后两幅画面叠在一起,让冬天“蛐蛐的歌儿”呼应盛夏“蝈蝈的乐音”,在诗人的心灵中交织成一首此起彼伏的“从来不会死亡”“从来没有停息”的“大地的诗歌”。【品析】5.在寂寞的冬天夜晚,当严霜凝成/一片宁静,从炉边就弹起了/蛐蛐的歌儿,在逐渐升高的暖气,/昏昏欲睡中,人们感到那声音/仿佛就是蝈蝈在草茸茸的山上鸣叫。 “幽暗的松林失去喧响”“夜莺的歌声沉寂了”“长脚秧鸡不再欢嚷”等语句,借白天的喧响、热闹、欢嚷衬托了夜晚的沉寂、静谧,不言静而静自现。悄悄流动的河水、幽暗的松林、夜莺、长脚秧鸡构成了一幅和谐美妙的图画,极富田园气息。【品析】6.河水悄悄流入梦乡,/幽暗的松林失去喧响。/夜莺的歌声沉寂了,/长脚秧鸡不再欢嚷。 “只听得溪水轻轻的歌唱”一句以动写静,愈见其静,具有“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之妙。“明月撒下它的光辉,/给周围披上银装”一句写出了夜的柔和、美丽。这几行诗用听觉、视觉写出了夜晚的宁静,描绘了一幅温馨美妙的画面。【品析】7.夜来临,四下一片静,/只听得溪水轻轻地歌唱。/明月撒下它的光辉,/给周围的一切披上银装。 诗人描写了大河、小溪、浸水的原野上的青草都在月光下熠熠生辉的情景,写出了美丽月夜,表达了诗人喜悦的心情。【品析】8.大河银星万点,/小溪银波微漾。/浸水的原野上的青草,/也闪着银色光芒。 “夜来临,四下一片寂静”“明月撒下它的光辉,给周围的一切披上银装”与第二节诗的内容构成反复,“大自然沉浸在梦乡”与第一节诗中的“河水悄悄流入梦乡”形成照应。这些诗句并不是简单的重复,而是以反复的吟咏造成诗的节奏美和旋律美,深化夜的静谧、美丽的氛围,令人更深切地感受到诗人情感的波荡【品析】9.夜来临,四下一片寂静,/大自然沉浸在梦乡。/明月撒下它的光辉,/给周围的一切披上银装。 诗歌在描写中,注重氛围的营造,通过衬托的手法来写蝈蝈和蛐蛐。如“所有的鸟儿因骄阳而昏晕,/隐藏在阴凉的林中”“新割的草地周围的树篱”“可喜的草丛”,这些景物描写展现了盛夏生机勃勃的景象,烘托了夏天白日“蝈蝈的乐音”的美妙。

二者的联系在于,诗人把蝈蝈和蛐蛐都当作大自然的歌手,把它们的鸣唱大自然的诗歌,借以歌颂大自然的美好。在诗的结尾:“人们感到那声音/仿佛就是蝈蝈在草茸茸的山上鸣叫”,诗人运用联想,将前后两幅画面叠印在一起,让冬天“蛐蛐的歌儿”呼应盛夏“蝈蝈的乐音”。

诗句“大地的诗歌从来不会死亡”,把大自然中生灵的鸣唱比喻为“大地的诗歌”,而“诗歌”又含有“歌唱”及“美好”之意。因此,诗句的含义是说大自然的鸣唱优美如诗歌,永不停息,赞美了大自然的蓬勃生机。

【点拨】 探究一:《蝈蝈与蛐蛐》这首诗,是怎样描写盛夏的蝈蝈和冬天的蛐蛐的?又是怎样把二者联系起来的?如何理解“大地的诗歌从来不会死亡”这句诗的含义? 这首短小而精致的诗,可分为前后对应的两部分;分别以“大地的诗歌从来不会死亡”和“大地的诗歌呀,从来没有停息”开头,点明主旨;又分别描绘盛夏“蝈蝈的乐音”和冬天“蛐蛐的歌儿”,并通过联想使二者巧妙地联系起来,生动地表现了“大地的诗歌从来不会死亡”的主题。

这首诗字面上虽只勾勒了夏、冬两幅小景,而没有描绘春、秋两季的景象;仅仅描写了蝈蝈、蛐蛐这两种昆虫的鸣唱,而没去写大地上其他百鸟千虫的歌唱。但它所表现的却是大自然一年四季“歌声”不断的景象,歌颂了大自然周而复始、生命不息的永恒美。【点拨】 探究二:《蝈蝈与蛐蛐》一诗在构思上有什么特点? 《蝈蝈与蛐蛐》是一首大自然的颂歌。它通过对盛夏“蝈蝈的乐音”和冬日“蛐蛐的歌儿”的描写,赞美“大地的诗歌从来不会死亡”,歌颂了大自然的美好如诗,永远歌声不断,永远充满生机。

《夜》这首诗着力展示夜的静谧、美丽,从而传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。【点拨】 探究三:这两首诗都是田园诗,试从田园诗的角度比较这两首诗描绘的具体内容的异同。 诗人叶赛宁是大自然的歌手,他从自然中汲取灵感,又把自己融入自然。纯然绘景中,渗透着生命的底蕴,传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心。

【点拨】 探究四:《夜》这首诗歌传达出诗人怎样的心境?冒号 冒号用在提示语后面,表示提起下文或总结上文。运用冒号时要注意其提示范围。冒号提示的内容的末尾用句号。如果一个句号前的内容不全是冒号提示的,则这个冒号用得不正确。如:这种惊人的事实证明:人如果老想着钱,看不到敌人的腐蚀进攻,就会走入歧途,可见这些事实是可以作为活教材的。(句中冒号只提示到了“歧途”,不包括后边,所以用错了。应把“歧途”后面的逗号改为句号。) 没有特别提示的必要就不要用冒号。

如:他表示:一定要来参加会议。(冒号应该删去)

比赛的结果出人预料:老年队竟打败了青年队。(冒号应该改为逗号)

在句子内部,不能用冒号。

如:老师说了一声:“下课!”就走了。(冒号应删去。)

“某某说”“某某想”等后边常用冒号。但有时不想强调提示语,或不直接引述别人的话,则不用冒号而用逗号。如果“某某说”是在所有引文的后边,“说”后用句号。用以提示下文。

如:马克思主义哲学告诉我们:正确的认识来源于社会实践。本文出现的冒号 大地的诗歌从来不会死亡:/当所有的鸟儿因骄阳而昏晕

大地的诗歌呀,从来没有停息:/在寂寞的冬天夜晚,当严霜凝成《蛐蛐与蝈蝈》方寸之间的大气美 《蝈蝈与蛐蛐》短小精致,仅仅勾勒了夏冬两幅小景,而没有描绘春冬两季的具体景象;仅仅描写了蝈蝈、蛐蛐两种昆虫的吟唱,而没有去写大地上其他百鸟千虫的演出。但是这种描写表现出了大自然一年四季“歌声”不断的美景,歌颂了大自然周而复始,生命不息的永恒美。着墨不多却以少胜多,富有内涵,“方寸之间天地阔”,给人以广阔的想象空间,角度独到,匠心独运,大气至极。《夜》言此意彼的含蓄美 《夜》这首短诗,是一首优美的小夜曲,诗歌大部分的内容在于展示夜的静谧,可是从表面文字看,见不到一个“静”字,极为含蓄,意境深远。第一节中,平静的河水仿佛悄悄进入梦乡,松林不再喧响,夜莺停止歌唱,长脚秧也不再喧嚷,调动视觉和听觉器官发挥作用,不言静而静自现。到了第二节后,潺潺的流水在轻轻地歌唱,更是以动写静,以动衬静。 蝈蝈与蛐蛐夏 冬 蝈蝈的乐音 蛐蛐的歌儿大地的诗歌从来不会死亡构思:短小精致又十分大气济 慈夜夜第一节:写夜的静谧。第二节:写月夜小溪轻歌。第三节:写月光下大自然的美丽。第四节:再次写美丽的月色。叶赛宁 本课所选的两首小诗都属于“田园诗”。济慈的《蝈蝈与蛐蛐》是一首大自然的颂歌,歌颂大自然的美好如诗,永远充满生机。叶赛宁的《夜》传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。蝈蝈 蝈蝈,人称“叫哥哥”,属直翅目,螽斯科昆虫。产于我国河北、安徽、山东、山西等地。蝈蝈体长约4厘米,宽近1厘米,身体壮实,虫体绿色,因产地不同,颜色深淡不一,一般在淡绿至深绿之间。头部有黄褐色、细长呈丝状的触角,是其感觉器官之一。后足强健、大腹,善跳跃。生于原野草丛、矮林、灌木,平时隐藏于草中,或在植物茎干上爬行、栖息、觅食。主要吃植物的茎、叶、瓜、果等,食量较大, 是危害农作物的害虫之一。但因其善鸣,故农民捕捉后装入笼中进城叫卖,颇受市民特别是小孩的青睐。蛐蛐 蛐蛐学名叫蟋蟀。它不会叫,是翅膀摩擦而发出的声音,只有雄性能发出声音,雌蛐蛐是不能发音的。雄蛐蛐好斗,所以人们喜欢饲养它供观赏和斗蛐蛐。身体黑褐色,触角很长,后肢有力,喜于跳跃。生长在潮湿、阴暗的地方。蛐蛐食性很杂,它危害大豆、小麦、花生、玉米、瓜果、蔬菜和棉花,吃植物的根和茎,对农业有害。

《夜》是一首优美的田园诗。这首小诗着力展示夜的静谧、美丽,传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。生字新词昏晕( )yùn树篱( )蛐蛐( )蝈蝈( )líqūguō微漾( )沉浸( )yàngjìn栖息( )草茸茸( )qīróng骄( ) 娇( ) jiāo骄傲jiāo娇娆茸( ) 葺( ) róng 鹿茸qì生字新词修葺栖( ) 牺( ) qī 栖息xī牺牲撒( ) 撤( ) sǎ撒种chè撤职栖息:

沉醉:停留;休息(多指鸟类)。大醉,多用于比喻。生字新词生字新词栖息栖遑( ) ( ) 栖qīXī1.大地的诗歌从来不会死亡。【品析】 从内容上看,作者把蝈蝈和蛐蛐比作大自然的歌手,把它们的鸣唱比作大自然的诗歌,借以歌颂大自然的无限美好和勃勃生机,流露了诗人对大自然的无限热爱和由衷赞美之情。从结构上看,这句诗领起了写蝈蝈欢唱的内容。2.当所有的鸟儿因骄阳而昏晕,/隐藏在阴凉的林中,就有一种声音/在新割的草地周围的树篱上飘荡,/那就是蝈蝈的乐音啊!【品析】 “骄阳”“阴凉的林中”“新割的草地”“树篱”等景物描写展现了夏天的勃勃生机,烘托了蝈蝈叫声的美妙,传递了作者的喜悦心情。“那就是蝈蝈的乐音啊!”这一感叹的诗句,写出了蝈蝈的乐音的优美动听,流露出作者对“蝈蝈”这一大自然的歌手的赞美之情。 蝈蝈这位大自然的歌手沉醉在盛夏的豪华里,尽情地歌唱,尽情地喜悦,尽情地栖息。这几行诗从蝈蝈的角度写出了夏天之美,自然之美。【品析】3.它争先/沉醉于盛夏的豪华,它从未感到/自己的喜悦消逝,一旦唱得疲劳了,/便舒适地栖息在可喜的草丛中间。 这句诗与“大地的诗歌从来不会死亡”相照应,共同表达了对大自然的无限热爱之情。这句诗用两个短句构成,外加一个语气词“呀”,所表达的感情更为充沛。这句诗领起了写蛐蛐欢唱的内容。【品析】4.大地的诗歌呀,从来没有停息。 “在寂寞的冬天夜晚,当严霜凝成/一片宁静”“在逐渐升高的暖气,/昏昏欲睡中”等句,表现了严冬寂寞宁静的冷清景象和家中的温馨气氛,衬托了冬天夜晚“蛐蛐的歌儿”的动听。“人们感到那声音仿佛就是蝈蝈在草茸茸的山上鸣叫”这两行诗在诗人的联想中,将前后两幅画面叠在一起,让冬天“蛐蛐的歌儿”呼应盛夏“蝈蝈的乐音”,在诗人的心灵中交织成一首此起彼伏的“从来不会死亡”“从来没有停息”的“大地的诗歌”。【品析】5.在寂寞的冬天夜晚,当严霜凝成/一片宁静,从炉边就弹起了/蛐蛐的歌儿,在逐渐升高的暖气,/昏昏欲睡中,人们感到那声音/仿佛就是蝈蝈在草茸茸的山上鸣叫。 “幽暗的松林失去喧响”“夜莺的歌声沉寂了”“长脚秧鸡不再欢嚷”等语句,借白天的喧响、热闹、欢嚷衬托了夜晚的沉寂、静谧,不言静而静自现。悄悄流动的河水、幽暗的松林、夜莺、长脚秧鸡构成了一幅和谐美妙的图画,极富田园气息。【品析】6.河水悄悄流入梦乡,/幽暗的松林失去喧响。/夜莺的歌声沉寂了,/长脚秧鸡不再欢嚷。 “只听得溪水轻轻的歌唱”一句以动写静,愈见其静,具有“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之妙。“明月撒下它的光辉,/给周围披上银装”一句写出了夜的柔和、美丽。这几行诗用听觉、视觉写出了夜晚的宁静,描绘了一幅温馨美妙的画面。【品析】7.夜来临,四下一片静,/只听得溪水轻轻地歌唱。/明月撒下它的光辉,/给周围的一切披上银装。 诗人描写了大河、小溪、浸水的原野上的青草都在月光下熠熠生辉的情景,写出了美丽月夜,表达了诗人喜悦的心情。【品析】8.大河银星万点,/小溪银波微漾。/浸水的原野上的青草,/也闪着银色光芒。 “夜来临,四下一片寂静”“明月撒下它的光辉,给周围的一切披上银装”与第二节诗的内容构成反复,“大自然沉浸在梦乡”与第一节诗中的“河水悄悄流入梦乡”形成照应。这些诗句并不是简单的重复,而是以反复的吟咏造成诗的节奏美和旋律美,深化夜的静谧、美丽的氛围,令人更深切地感受到诗人情感的波荡【品析】9.夜来临,四下一片寂静,/大自然沉浸在梦乡。/明月撒下它的光辉,/给周围的一切披上银装。 诗歌在描写中,注重氛围的营造,通过衬托的手法来写蝈蝈和蛐蛐。如“所有的鸟儿因骄阳而昏晕,/隐藏在阴凉的林中”“新割的草地周围的树篱”“可喜的草丛”,这些景物描写展现了盛夏生机勃勃的景象,烘托了夏天白日“蝈蝈的乐音”的美妙。

二者的联系在于,诗人把蝈蝈和蛐蛐都当作大自然的歌手,把它们的鸣唱大自然的诗歌,借以歌颂大自然的美好。在诗的结尾:“人们感到那声音/仿佛就是蝈蝈在草茸茸的山上鸣叫”,诗人运用联想,将前后两幅画面叠印在一起,让冬天“蛐蛐的歌儿”呼应盛夏“蝈蝈的乐音”。

诗句“大地的诗歌从来不会死亡”,把大自然中生灵的鸣唱比喻为“大地的诗歌”,而“诗歌”又含有“歌唱”及“美好”之意。因此,诗句的含义是说大自然的鸣唱优美如诗歌,永不停息,赞美了大自然的蓬勃生机。

【点拨】 探究一:《蝈蝈与蛐蛐》这首诗,是怎样描写盛夏的蝈蝈和冬天的蛐蛐的?又是怎样把二者联系起来的?如何理解“大地的诗歌从来不会死亡”这句诗的含义? 这首短小而精致的诗,可分为前后对应的两部分;分别以“大地的诗歌从来不会死亡”和“大地的诗歌呀,从来没有停息”开头,点明主旨;又分别描绘盛夏“蝈蝈的乐音”和冬天“蛐蛐的歌儿”,并通过联想使二者巧妙地联系起来,生动地表现了“大地的诗歌从来不会死亡”的主题。

这首诗字面上虽只勾勒了夏、冬两幅小景,而没有描绘春、秋两季的景象;仅仅描写了蝈蝈、蛐蛐这两种昆虫的鸣唱,而没去写大地上其他百鸟千虫的歌唱。但它所表现的却是大自然一年四季“歌声”不断的景象,歌颂了大自然周而复始、生命不息的永恒美。【点拨】 探究二:《蝈蝈与蛐蛐》一诗在构思上有什么特点? 《蝈蝈与蛐蛐》是一首大自然的颂歌。它通过对盛夏“蝈蝈的乐音”和冬日“蛐蛐的歌儿”的描写,赞美“大地的诗歌从来不会死亡”,歌颂了大自然的美好如诗,永远歌声不断,永远充满生机。

《夜》这首诗着力展示夜的静谧、美丽,从而传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。【点拨】 探究三:这两首诗都是田园诗,试从田园诗的角度比较这两首诗描绘的具体内容的异同。 诗人叶赛宁是大自然的歌手,他从自然中汲取灵感,又把自己融入自然。纯然绘景中,渗透着生命的底蕴,传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心。

【点拨】 探究四:《夜》这首诗歌传达出诗人怎样的心境?冒号 冒号用在提示语后面,表示提起下文或总结上文。运用冒号时要注意其提示范围。冒号提示的内容的末尾用句号。如果一个句号前的内容不全是冒号提示的,则这个冒号用得不正确。如:这种惊人的事实证明:人如果老想着钱,看不到敌人的腐蚀进攻,就会走入歧途,可见这些事实是可以作为活教材的。(句中冒号只提示到了“歧途”,不包括后边,所以用错了。应把“歧途”后面的逗号改为句号。) 没有特别提示的必要就不要用冒号。

如:他表示:一定要来参加会议。(冒号应该删去)

比赛的结果出人预料:老年队竟打败了青年队。(冒号应该改为逗号)

在句子内部,不能用冒号。

如:老师说了一声:“下课!”就走了。(冒号应删去。)

“某某说”“某某想”等后边常用冒号。但有时不想强调提示语,或不直接引述别人的话,则不用冒号而用逗号。如果“某某说”是在所有引文的后边,“说”后用句号。用以提示下文。

如:马克思主义哲学告诉我们:正确的认识来源于社会实践。本文出现的冒号 大地的诗歌从来不会死亡:/当所有的鸟儿因骄阳而昏晕

大地的诗歌呀,从来没有停息:/在寂寞的冬天夜晚,当严霜凝成《蛐蛐与蝈蝈》方寸之间的大气美 《蝈蝈与蛐蛐》短小精致,仅仅勾勒了夏冬两幅小景,而没有描绘春冬两季的具体景象;仅仅描写了蝈蝈、蛐蛐两种昆虫的吟唱,而没有去写大地上其他百鸟千虫的演出。但是这种描写表现出了大自然一年四季“歌声”不断的美景,歌颂了大自然周而复始,生命不息的永恒美。着墨不多却以少胜多,富有内涵,“方寸之间天地阔”,给人以广阔的想象空间,角度独到,匠心独运,大气至极。《夜》言此意彼的含蓄美 《夜》这首短诗,是一首优美的小夜曲,诗歌大部分的内容在于展示夜的静谧,可是从表面文字看,见不到一个“静”字,极为含蓄,意境深远。第一节中,平静的河水仿佛悄悄进入梦乡,松林不再喧响,夜莺停止歌唱,长脚秧也不再喧嚷,调动视觉和听觉器官发挥作用,不言静而静自现。到了第二节后,潺潺的流水在轻轻地歌唱,更是以动写静,以动衬静。 蝈蝈与蛐蛐夏 冬 蝈蝈的乐音 蛐蛐的歌儿大地的诗歌从来不会死亡构思:短小精致又十分大气济 慈夜夜第一节:写夜的静谧。第二节:写月夜小溪轻歌。第三节:写月光下大自然的美丽。第四节:再次写美丽的月色。叶赛宁 本课所选的两首小诗都属于“田园诗”。济慈的《蝈蝈与蛐蛐》是一首大自然的颂歌,歌颂大自然的美好如诗,永远充满生机。叶赛宁的《夜》传达出诗人对大自然的热爱和他安适、宁静的心境。蝈蝈 蝈蝈,人称“叫哥哥”,属直翅目,螽斯科昆虫。产于我国河北、安徽、山东、山西等地。蝈蝈体长约4厘米,宽近1厘米,身体壮实,虫体绿色,因产地不同,颜色深淡不一,一般在淡绿至深绿之间。头部有黄褐色、细长呈丝状的触角,是其感觉器官之一。后足强健、大腹,善跳跃。生于原野草丛、矮林、灌木,平时隐藏于草中,或在植物茎干上爬行、栖息、觅食。主要吃植物的茎、叶、瓜、果等,食量较大, 是危害农作物的害虫之一。但因其善鸣,故农民捕捉后装入笼中进城叫卖,颇受市民特别是小孩的青睐。蛐蛐 蛐蛐学名叫蟋蟀。它不会叫,是翅膀摩擦而发出的声音,只有雄性能发出声音,雌蛐蛐是不能发音的。雄蛐蛐好斗,所以人们喜欢饲养它供观赏和斗蛐蛐。身体黑褐色,触角很长,后肢有力,喜于跳跃。生长在潮湿、阴暗的地方。蛐蛐食性很杂,它危害大豆、小麦、花生、玉米、瓜果、蔬菜和棉花,吃植物的根和茎,对农业有害。

同课章节目录