3.3 生态系统的物质循环(第一课时)(共46张PPT3份视频)-2023-2024学年高二生物(人教版2019选择性必修2)

文档属性

| 名称 | 3.3 生态系统的物质循环(第一课时)(共46张PPT3份视频)-2023-2024学年高二生物(人教版2019选择性必修2) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-13 11:21:32 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

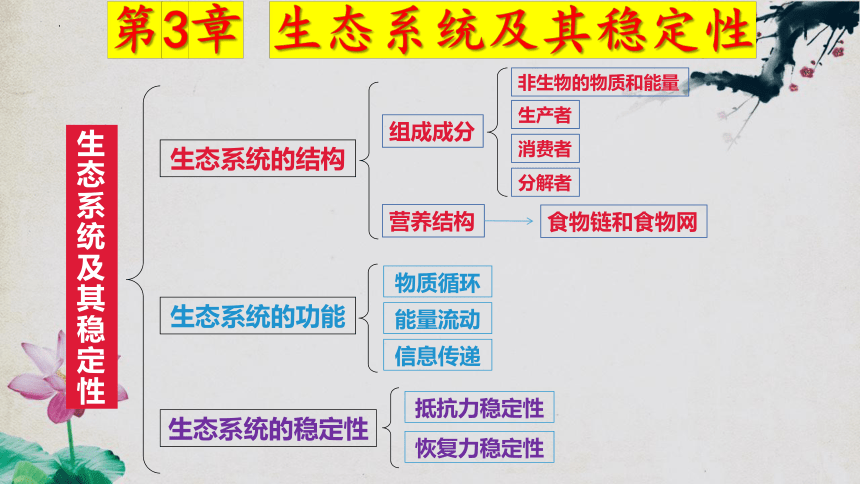

生态系统及其稳定性

生态系统的结构

生态系统的功能

生态系统的稳定性

第3章 生态系统及其稳定性

组成成分

营养结构

非生物的物质和能量

生产者

消费者

分解者

食物链和食物网

物质循环

能量流动

信息传递

抵抗力稳定性

恢复力稳定性

第3章 生态系统及其稳定性

第3节 生态系统的物质循环

(第一课时)

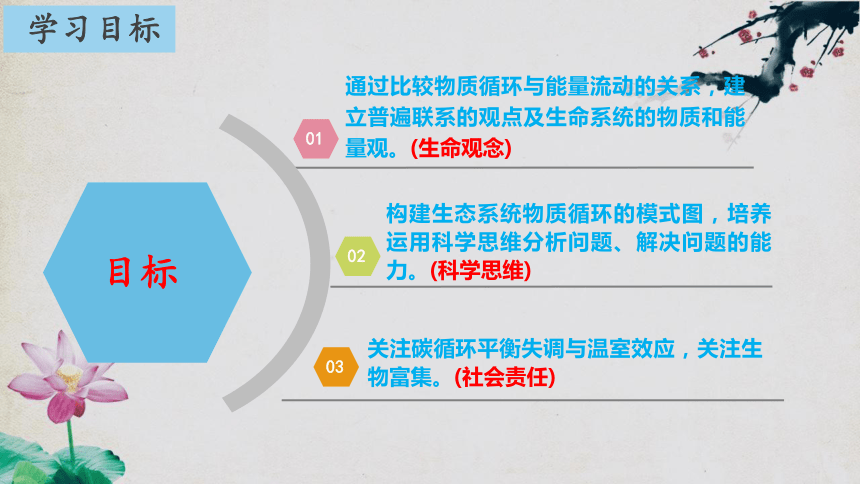

目标

01

02

03

构建生态系统物质循环的模式图,培养运用科学思维分析问题、解决问题的能力。(科学思维)

通过比较物质循环与能量流动的关系,建立普遍联系的观点及生命系统的物质和能量观。(生命观念)

关注碳循环平衡失调与温室效应,关注生物富集。(社会责任)

学习目标

情境视频一

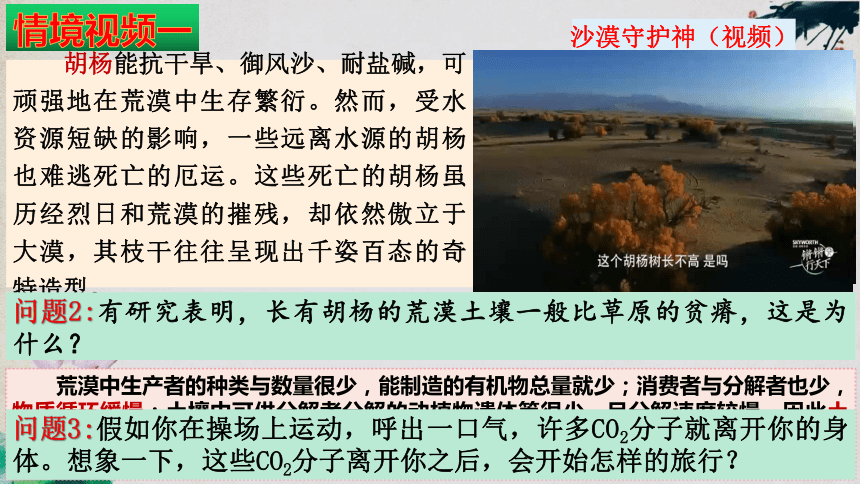

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

沙漠守护神(视频)

荒漠中缺乏水分,分解者数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解。

问题1:胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

问题2:有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

情境视频一

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

沙漠守护神(视频)

问题2:有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

荒漠中生产者的种类与数量很少,能制造的有机物总量就少;消费者与分解者也少,物质循环缓慢;土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少,且分解速度较慢,因此土壤中积累的营养物质很少;而且,胡杨还会从土壤中吸收营养物质,因此,长有胡杨的荒漠土壤比草原的更为贫瘠。

问题3:假如你在操场上运动,呼出一口气,许多CO2分子就离开你的身体。想象一下,这些CO2分子离开你之后,会开始怎样的旅行?

目录

CONTENTS

碳循环

1/

生物富集

2/

能量流动和物质循环的关系

3/

01

碳循环

一、碳循环

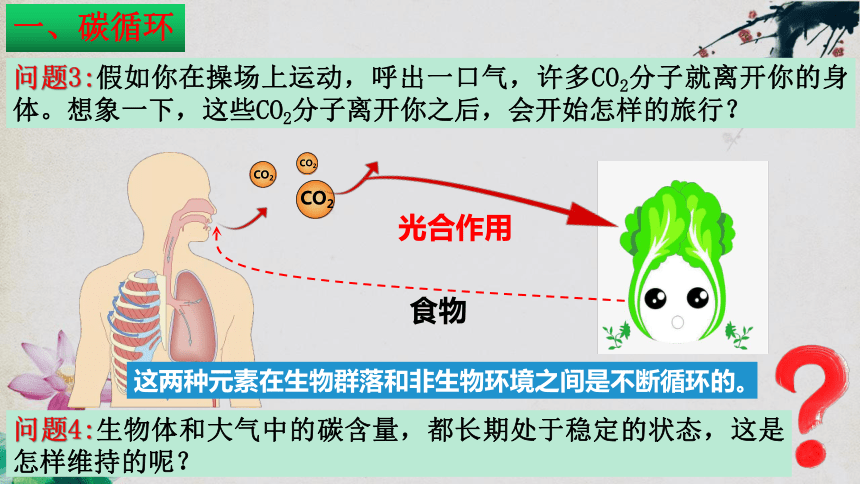

问题3:假如你在操场上运动,呼出一口气,许多CO2分子就离开你的身体。想象一下,这些CO2分子离开你之后,会开始怎样的旅行?

CO2

CO2

CO2

光合作用

食物

问题4:生物体和大气中的碳含量,都长期处于稳定的状态,这是怎样维持的呢?

这两种元素在生物群落和非生物环境之间是不断循环的。

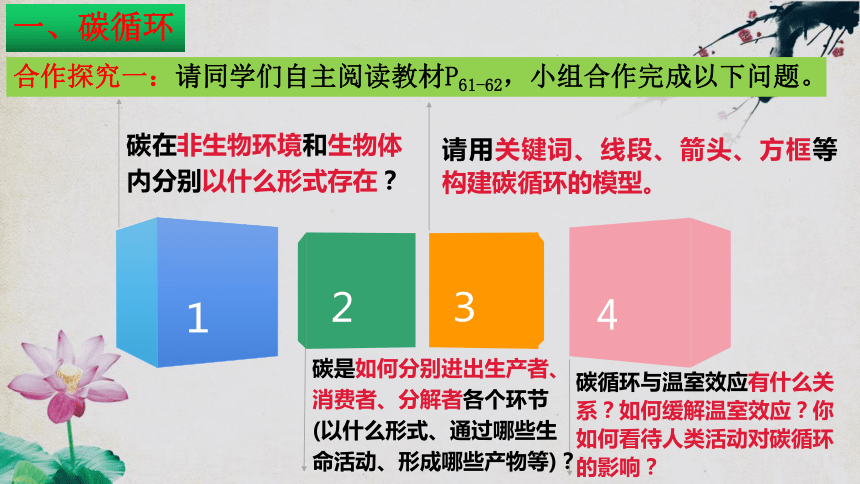

碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

2

3

4

1

合作探究一:请同学们自主阅读教材P61-62,小组合作完成以下问题。

碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

一、碳循环

碳循环与温室效应有什么关系?如何缓解温室效应?你如何看待人类活动对碳循环的影响?

一、碳循环

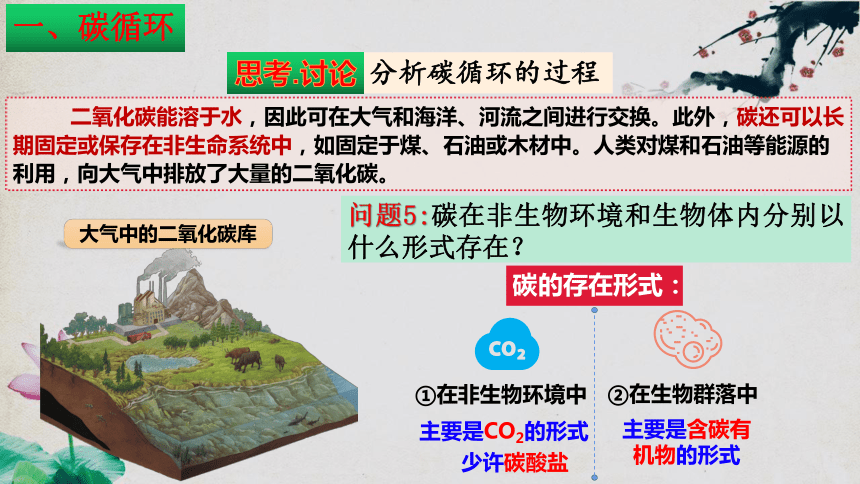

分析碳循环的过程

思考.讨论

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

大气中的二氧化碳库

问题5:碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

碳的存在形式:

②在生物群落中

主要是含碳有机物的形式

①在非生物环境中

主要是CO2的形式

少许碳酸盐

一、碳循环

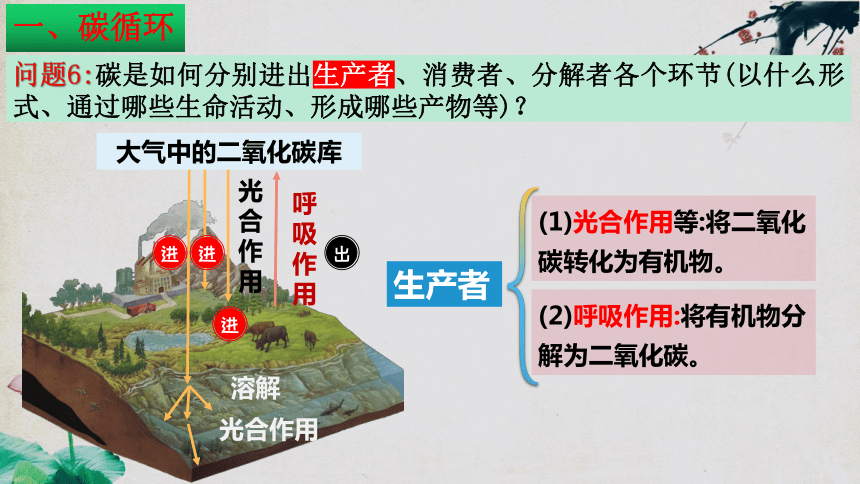

问题6:碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

光合作用

呼吸作用

溶解

光合作用

大气中的二氧化碳库

生产者

(2)呼吸作用:将有机物分解为二氧化碳。

(1)光合作用等:将二氧化碳转化为有机物。

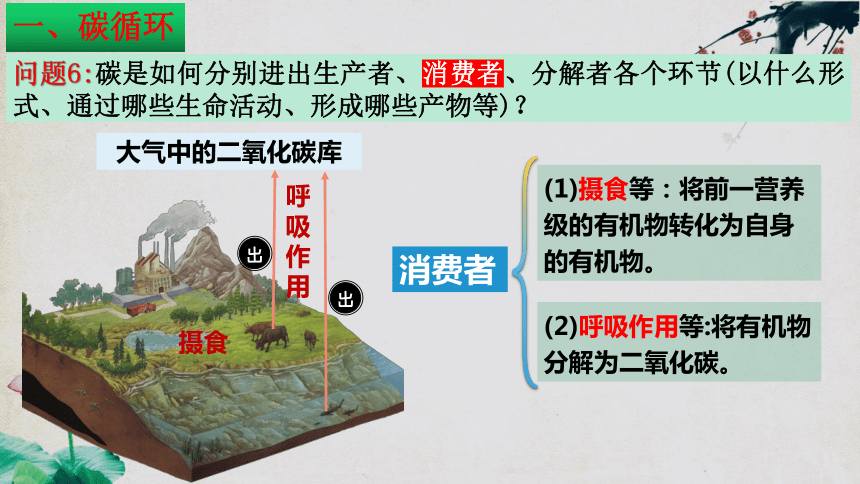

问题6:碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

一、碳循环

大气中的二氧化碳库

呼吸作用

摄食

消费者

(2)呼吸作用等:将有机物分解为二氧化碳。

(1)摄食等:将前一营养级的有机物转化为自身的有机物。

问题6:碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

一、碳循环

大气中的二氧化碳库

分解者

(2)微生物的分解作用等:将有机物分解为二氧化碳。

(1)食腐、腐生等:将现成有机物转化为自身有机物。

分解者

微生物的分解作用

问题7:碳的进出除生产者、消费者、分解者外,还有没有其他途径?

一、碳循环

大气中的二氧化碳库

煤、石油

其他途径:

煤、石油等化石燃料的开采与使用,将有机物分解为二氧化碳等。

问题8:请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

一、碳循环

问题8:请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

一、碳循环

大气中的CO2库

生产者

光合作用

呼吸作用

分解作用

呼吸作用

燃烧

食物链和食物网

消费者

捕食

化

石

燃

料

遗体残骸

遗体残骸

分解者

遗体

遗体

水圈中的CO2库

一、碳循环

1.碳的存在形式:

主要以CO2的形式存在,还有碳酸盐

主要以含碳有机物的形式存在

(1)非生物环境中:

(2)在生物体内:

2.碳的循环形式

(1)在生物群落和非生物环境之间:碳主要以 形式循环。

(2)在生物群落内部:碳以 形式沿食物链、食物网传递。

含碳有机物

(组成生物体的蛋白质、糖类、脂质和核酸等都是以碳链为基本骨架形成的)

CO2

一、碳循环

3.碳进入生物群落的途径

4.碳返回非生物环境的途径

6.实现碳循环的关键因素

5.碳在生物群落中传递的主要途径:

7.与自然界碳循环关系最为密切的两种细胞器:

生产者的光合作用和化能合成作用

①生产者、消费者的 。

②分解者的 (实质是呼吸作用)。

③化石燃料的 。

呼吸作用

分解作用

燃烧

生产者和分解者

食物链、食物网

线粒体和叶绿体

实战训练

1.下列关于生态系统物质循环的叙述,正确的是( )

A.镉等重金属在低营养级中的含量比在高营养级中的要高B.生态系统的磷循环只能在水生生物群落内完成C.碳在生物群落中的循环主要以含碳有机物的形式进行的D.消费者对生态系统的物质循环过程具有抑制作用

拓展延伸

A

D

C

E

F

B

A:生产者

B:分解者

C:大气中的CO2库

D:初级消费者

E:次级消费者

F:三级消费者

A:生产者

B:消费者

C:分解者

D:大气中的CO2库

A

B

C

D

【方法技巧】巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

拓展延伸

【方法技巧】巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

大气中的CO2库

生产者

分解者

消费者

生产者

初级消费者

大气中的CO2库

次级消费者

分解者

大气中的CO2库(非生物的物质和能量)

生产者

初消

次消

三级消

分解者

辨图要点:

① 碳循环中,只有生产者与非生物环境之间的箭头是双向的。

② 箭头指向最多的是大气中的CO2库,其次是分解者。

实战训练

1.如图为碳循环示意图,其中A-F分别代表什么成分?

A

B

C

D

E

F

A:生产者

B:分解者

C:大气中的CO2库

D:初级消费者

E:次级消费者

F:三级消费者

A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者

B.①②③表示CO2通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大

气中

C.④主要表示大气中CO2通过光合作用进入生物群落

D.碳元素以无机物的形式在丙→乙→甲所示的渠道流动

实战训练

2.如图是自然界碳循环的简图。据图分析,下列叙述错误的是( )

实战训练

3.(2022·陕西西安高二期末)如图为碳循环的部分示意图。下列叙述正确的是( )

A.碳元素在②③④⑤⑥过程中以有机物的形式流动

B.①中的碳元素含量是⑦⑧中的碳元素含量之和

C.图中生产者、Ⅱ、Ⅲ 和Ⅳ可以构成3条食物链

D.豆科植物根部的根瘤菌所需的有机碳来自⑥过程

实战训练

4.分析如图所示的生态系统能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是( )

A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

问题9:你如何看待人类活动对碳循环的影响?

一、碳循环

积极影响

但人类又大力开展植树造林、开发新能源、发展节能产业等,有利于降低大气中的二氧化碳浓度,维持生物圈的碳平衡。

人类活动对碳循环的影响

消极影响

人类活动对煤和石油等资源的利用,会向大气中排放大量的二氧化碳,打破了生物圈中碳循环的平衡,加剧温室效应,引起全球性的气候变化;

问题10:化石燃料的过量使用对环境有什么影响?怎么缓解这种影响?

一、碳循环

使气温升高,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁

8.碳循环失调的后果:

温室效应

将何去何从?我们还能活多久?

一、碳循环

碳中和(视频)

一、碳循环

9.温室效应的原因:

(2)森林、草原等植被遭到大面积破坏。

(1)化石燃料的开采和使用大大增加了二氧化碳的排放。

问题11:应对温室效应我们该如何做?

一、碳循环

10.缓解温室效应措施:

关水电、节约纸

点适量、不浪费

乘公交、少开车

戒奢侈、捐旧衣

重隔热、简装修

低碳生活

个人层次

一、碳循环

10.缓解温室效应措施:

①减少二氧化碳排放:开发新能源,减少化石燃料燃烧;

②增加CO2的吸收和固定量:大力植树种草,提高森林覆盖率;

③提高秸秆还田率,提高土壤储碳量。

增加碳储存

减少碳排放

国家层次

实战训练

5.2020年9月22日,习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论会上指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放量力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。碳中和是指CO2吸收量和CO2排放量达到平衡,实现CO2的“零排放”。研究碳循环是实现“碳中和”的重要基础。下列说法错误的是( )

A.碳在生物群落和非生物环境之间主要以CO2的形式循环

B.大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落

C.控制生物体呼吸产生的CO2量是实现碳中和的重要措施

D.植树造林、增加绿地面积有助于降低大气中的CO2浓度

问题11:通过以上学习,请大家总结出物质循环的概念、特点?物质循环中的“物质”指?人类可以怎样改进农业生产方式?

二、物质循环

1. 定义

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

非生物环境

生物群落

C、H、O、N、P、S等元素

全球性:物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

循环性:物质在生态系统中循环往复运动。

2. 特点

二、物质循环

3. 在农业方面的应用:

——种养结合模式

(1)动物的取食、消化能促进物质循环;

(3)动物呼出的CO2还可为水稻的光合作用补充原料

(2)动物粪便被分解者分解后可供植物吸收利用,

实战训练

6.判断下列正误

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物( )

(2)物质循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统( )

(3)沼渣等作为肥料还田,使物质能够循环利用( )

(4)在碳循环中生产者只起固定CO2的作用( )

(5)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化( )

(6)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用( )

×

√

√

×

√

√

实战训练

7.“2023中国诗词大会”伴随着新春的钟声如约而至,将经典古诗词与新时代精神相结合,寻文化基因、品生活之美、赞时代欢喜。古人所作的诗词里常常蕴含着生物学现象和规律。下列对相关诗词的叙述正确的是( )

A.“落红不是无情物,化作春泥更护花”,体现的是生态系统中的物质循环B.“近水楼台先得月,向阳花木早逢春”,体现的是生物因素对生物的影响C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”,体现的是非生物因素对生物的影响D.“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,影响这一现象的因素是水分

实战训练

8.长白山不仅风光美丽迷人,而且资源丰富,动植物种类繁多,是欧亚大陆北半部最具有代表性的典型自然综合体,是世界少有的“物种基因库”和“天然博物馆”。下列相关叙述正确的是( )

A.长白山中植食性动物处于第二营养级,可加快物质循环B.长白山中的细菌都是分解者,是生态系统不可缺少的成分C.长白山中化合物能在非生物环境和生物群落之间循环往复D.绘制长白山生态系统能量金字塔时要将分解者放在最顶层

实战训练

9.生态系统中的物质循环又称为生物地球化学循环,可分为3种基本类型:水循环、气体型循环和沉积型循环(如钙、镁、铁、铜、硅等),气体型循环和沉积型循环都受能量流动的驱动并且都依赖于水循环。下列相关叙述错误的是( )

A.在碳循环中物质循环与大气圈和海洋密切相关B.气体型物质循环具有全球性C.采取秸秆还田等措施可以降低大气中CO2含量D.物质是能量的载体,物质使能量循环流动

实战训练

10.2023年日本福岛第一核电站启动核污染水排海。我国海关总署发布公告全面禁止进口日本水产品。下列叙述错误的是( )

A.食用受核污染的海产品可能对人体健康造成慢性伤害,如癌症、生殖问题等B.物质循环具有全球性,生物富集现象也具有全球性,不仅是太平洋沿岸国家,任何国家都可能受其影响C.核污水放射性物质中的3H曾经被科学家用于研究分泌蛋白的合成过程,14C用于研究暗反应的过程D.核污水中的放射性物质可能引起生物基因突变,这属于诱发基因突变的化学因素

(1)循环形式:

(4)与循环有

关的活动

光合作用

动植物的呼吸作用

分解者的分解作用

生产、生活的燃烧

(5)特点:具有全球性,循环往复。

①碳进生物群落

③碳出生 物群落

(2)碳在自然界中的存在形式:

CO2和碳酸盐。

(3)碳在生物体内的存在形式:

含碳有机物。

化能合成作用

②碳在生物体之间传递:

CO2

以含碳有机物的形式通过食物链(网)进行。

课堂小结

实战训练

11.我国传统文化源远流长,下列相关说法错误的是( )

A.《孟子·梁惠王上》“数罟(细密的渔网)不入湾池,鱼鳖不可胜食也”,可保证鱼类种群的年龄结构为增长型B.《氾胜之书》“又种薤(韭)十根……居于瓜外,至五月瓜熟,薤可拔卖之,与瓜相避”,这种生产方式充分利用了群落的空间结构,提升对光能的利用率C.《庄子·山木》“睹一蝉,方得美荫而忘其身;螳螂执翳而搏之,见得而忘其形;异鹊从而利之,见利而忘其真”,在这条食物链上,异鹊属于次级消费者D.《己亥杂诗》“落红不是无情物,化作春泥更护花”,发挥作用的主要是腐生的细菌和真菌,促进了生态系统中的物质循环

实战训练

12.澳大利亚大火过后,当地其他植被还没有恢复时,高大乔木桉树的树干上就长出新芽,展现出顽强的生命力。桉树的种子具有坚硬的外壳,在自然条件下不易萌发,大火煅烧后更易萌发。桉树的树叶富含油脂,极易引起森林大火,只有考拉能分解树叶产生的毒素。下列相关叙述不正确的是( )

A.考拉能分解桉树的毒素,占据独特的生态位B.大火提高土壤的无机物含量,促进了物质循环C.桉树密度增加会提高森林火灾概率,不属于负反馈D.桉树产生油脂易引起大火是其生存策略之一

实战训练

13.2023年3月,北京大学成立碳中和研究院,围绕国家“双碳”战略需求,建立智库平台,开展气候变化与碳循环、零排负排关键技术等研究。碳抵消额是指通过捐款给可再生能源项目或林场等方法来抵消每个人在日常生活中生产的温室气体。下列关于物质循环和能量流动的描述,错误的是( )

A.海洋中各类生物可以加快生态系统中物质循环的速度B.沼渣肥田实现了对能量的多级利用,提高了能量利用率C.碳元素在消费者与分解者之间以含碳有机物的形式单向传递D.碳在生物群落和无机环境之间是以有机物的形式进行循环的

实战训练

14.党的二十大报告中,再次强调了我国的双碳目标,表示要积极稳妥地推进碳达峰、碳中和。地球上碳循环主要表现为自然生态系统的绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为碳水化合物并释放出氧气,同时又通过生物地球化学循环过程及人类活动将二氧化碳释放到大气中。下列有关物质循环和能量流动的叙述错误的是( )

A.生物圈中碳元素在非生物环境和生物群落之间循环往复运动B.生态系统的能量流动都是从生产者固定太阳能开始,沿着食物链逐级递减C.植树种草提高森林覆盖率和秸秆还田提高农田土壤储碳量都能缓解温室效应D.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,同时进行,彼此相互依存,不可分割

实战训练

15.如图为某生态系统碳循环的过程。下列有关叙述错误的是( )

A.d表示大气中的CO2,由于许多因素的影响其含量夏季可能低于冬季B.通过a的吸收,a、b的呼吸作用,c的分解作用及e的燃烧,实现碳循环C.在正常演替过程中,生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量D.只需将d的含义改为非生物环境,题图即可为该生态系统的能量流动循环示意图

生态系统及其稳定性

生态系统的结构

生态系统的功能

生态系统的稳定性

第3章 生态系统及其稳定性

组成成分

营养结构

非生物的物质和能量

生产者

消费者

分解者

食物链和食物网

物质循环

能量流动

信息传递

抵抗力稳定性

恢复力稳定性

第3章 生态系统及其稳定性

第3节 生态系统的物质循环

(第一课时)

目标

01

02

03

构建生态系统物质循环的模式图,培养运用科学思维分析问题、解决问题的能力。(科学思维)

通过比较物质循环与能量流动的关系,建立普遍联系的观点及生命系统的物质和能量观。(生命观念)

关注碳循环平衡失调与温室效应,关注生物富集。(社会责任)

学习目标

情境视频一

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

沙漠守护神(视频)

荒漠中缺乏水分,分解者数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解。

问题1:胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

问题2:有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

情境视频一

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠,其枝干往往呈现出千姿百态的奇特造型。

沙漠守护神(视频)

问题2:有研究表明,长有胡杨的荒漠土壤一般比草原的贫瘠,这是为什么?

荒漠中生产者的种类与数量很少,能制造的有机物总量就少;消费者与分解者也少,物质循环缓慢;土壤中可供分解者分解的动植物遗体等很少,且分解速度较慢,因此土壤中积累的营养物质很少;而且,胡杨还会从土壤中吸收营养物质,因此,长有胡杨的荒漠土壤比草原的更为贫瘠。

问题3:假如你在操场上运动,呼出一口气,许多CO2分子就离开你的身体。想象一下,这些CO2分子离开你之后,会开始怎样的旅行?

目录

CONTENTS

碳循环

1/

生物富集

2/

能量流动和物质循环的关系

3/

01

碳循环

一、碳循环

问题3:假如你在操场上运动,呼出一口气,许多CO2分子就离开你的身体。想象一下,这些CO2分子离开你之后,会开始怎样的旅行?

CO2

CO2

CO2

光合作用

食物

问题4:生物体和大气中的碳含量,都长期处于稳定的状态,这是怎样维持的呢?

这两种元素在生物群落和非生物环境之间是不断循环的。

碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

2

3

4

1

合作探究一:请同学们自主阅读教材P61-62,小组合作完成以下问题。

碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

一、碳循环

碳循环与温室效应有什么关系?如何缓解温室效应?你如何看待人类活动对碳循环的影响?

一、碳循环

分析碳循环的过程

思考.讨论

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

大气中的二氧化碳库

问题5:碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在?

碳的存在形式:

②在生物群落中

主要是含碳有机物的形式

①在非生物环境中

主要是CO2的形式

少许碳酸盐

一、碳循环

问题6:碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

光合作用

呼吸作用

溶解

光合作用

大气中的二氧化碳库

生产者

(2)呼吸作用:将有机物分解为二氧化碳。

(1)光合作用等:将二氧化碳转化为有机物。

问题6:碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

一、碳循环

大气中的二氧化碳库

呼吸作用

摄食

消费者

(2)呼吸作用等:将有机物分解为二氧化碳。

(1)摄食等:将前一营养级的有机物转化为自身的有机物。

问题6:碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

一、碳循环

大气中的二氧化碳库

分解者

(2)微生物的分解作用等:将有机物分解为二氧化碳。

(1)食腐、腐生等:将现成有机物转化为自身有机物。

分解者

微生物的分解作用

问题7:碳的进出除生产者、消费者、分解者外,还有没有其他途径?

一、碳循环

大气中的二氧化碳库

煤、石油

其他途径:

煤、石油等化石燃料的开采与使用,将有机物分解为二氧化碳等。

问题8:请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

一、碳循环

问题8:请用关键词、线段、箭头、方框等构建碳循环的模型。

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

一、碳循环

大气中的CO2库

生产者

光合作用

呼吸作用

分解作用

呼吸作用

燃烧

食物链和食物网

消费者

捕食

化

石

燃

料

遗体残骸

遗体残骸

分解者

遗体

遗体

水圈中的CO2库

一、碳循环

1.碳的存在形式:

主要以CO2的形式存在,还有碳酸盐

主要以含碳有机物的形式存在

(1)非生物环境中:

(2)在生物体内:

2.碳的循环形式

(1)在生物群落和非生物环境之间:碳主要以 形式循环。

(2)在生物群落内部:碳以 形式沿食物链、食物网传递。

含碳有机物

(组成生物体的蛋白质、糖类、脂质和核酸等都是以碳链为基本骨架形成的)

CO2

一、碳循环

3.碳进入生物群落的途径

4.碳返回非生物环境的途径

6.实现碳循环的关键因素

5.碳在生物群落中传递的主要途径:

7.与自然界碳循环关系最为密切的两种细胞器:

生产者的光合作用和化能合成作用

①生产者、消费者的 。

②分解者的 (实质是呼吸作用)。

③化石燃料的 。

呼吸作用

分解作用

燃烧

生产者和分解者

食物链、食物网

线粒体和叶绿体

实战训练

1.下列关于生态系统物质循环的叙述,正确的是( )

A.镉等重金属在低营养级中的含量比在高营养级中的要高B.生态系统的磷循环只能在水生生物群落内完成C.碳在生物群落中的循环主要以含碳有机物的形式进行的D.消费者对生态系统的物质循环过程具有抑制作用

拓展延伸

A

D

C

E

F

B

A:生产者

B:分解者

C:大气中的CO2库

D:初级消费者

E:次级消费者

F:三级消费者

A:生产者

B:消费者

C:分解者

D:大气中的CO2库

A

B

C

D

【方法技巧】巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

拓展延伸

【方法技巧】巧辨图形判断参与碳循环的四种成分

大气中的CO2库

生产者

分解者

消费者

生产者

初级消费者

大气中的CO2库

次级消费者

分解者

大气中的CO2库(非生物的物质和能量)

生产者

初消

次消

三级消

分解者

辨图要点:

① 碳循环中,只有生产者与非生物环境之间的箭头是双向的。

② 箭头指向最多的是大气中的CO2库,其次是分解者。

实战训练

1.如图为碳循环示意图,其中A-F分别代表什么成分?

A

B

C

D

E

F

A:生产者

B:分解者

C:大气中的CO2库

D:初级消费者

E:次级消费者

F:三级消费者

A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者

B.①②③表示CO2通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大

气中

C.④主要表示大气中CO2通过光合作用进入生物群落

D.碳元素以无机物的形式在丙→乙→甲所示的渠道流动

实战训练

2.如图是自然界碳循环的简图。据图分析,下列叙述错误的是( )

实战训练

3.(2022·陕西西安高二期末)如图为碳循环的部分示意图。下列叙述正确的是( )

A.碳元素在②③④⑤⑥过程中以有机物的形式流动

B.①中的碳元素含量是⑦⑧中的碳元素含量之和

C.图中生产者、Ⅱ、Ⅲ 和Ⅳ可以构成3条食物链

D.豆科植物根部的根瘤菌所需的有机碳来自⑥过程

实战训练

4.分析如图所示的生态系统能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是( )

A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动

B.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返

C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

问题9:你如何看待人类活动对碳循环的影响?

一、碳循环

积极影响

但人类又大力开展植树造林、开发新能源、发展节能产业等,有利于降低大气中的二氧化碳浓度,维持生物圈的碳平衡。

人类活动对碳循环的影响

消极影响

人类活动对煤和石油等资源的利用,会向大气中排放大量的二氧化碳,打破了生物圈中碳循环的平衡,加剧温室效应,引起全球性的气候变化;

问题10:化石燃料的过量使用对环境有什么影响?怎么缓解这种影响?

一、碳循环

使气温升高,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁

8.碳循环失调的后果:

温室效应

将何去何从?我们还能活多久?

一、碳循环

碳中和(视频)

一、碳循环

9.温室效应的原因:

(2)森林、草原等植被遭到大面积破坏。

(1)化石燃料的开采和使用大大增加了二氧化碳的排放。

问题11:应对温室效应我们该如何做?

一、碳循环

10.缓解温室效应措施:

关水电、节约纸

点适量、不浪费

乘公交、少开车

戒奢侈、捐旧衣

重隔热、简装修

低碳生活

个人层次

一、碳循环

10.缓解温室效应措施:

①减少二氧化碳排放:开发新能源,减少化石燃料燃烧;

②增加CO2的吸收和固定量:大力植树种草,提高森林覆盖率;

③提高秸秆还田率,提高土壤储碳量。

增加碳储存

减少碳排放

国家层次

实战训练

5.2020年9月22日,习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论会上指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放量力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。碳中和是指CO2吸收量和CO2排放量达到平衡,实现CO2的“零排放”。研究碳循环是实现“碳中和”的重要基础。下列说法错误的是( )

A.碳在生物群落和非生物环境之间主要以CO2的形式循环

B.大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落

C.控制生物体呼吸产生的CO2量是实现碳中和的重要措施

D.植树造林、增加绿地面积有助于降低大气中的CO2浓度

问题11:通过以上学习,请大家总结出物质循环的概念、特点?物质循环中的“物质”指?人类可以怎样改进农业生产方式?

二、物质循环

1. 定义

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

非生物环境

生物群落

C、H、O、N、P、S等元素

全球性:物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

循环性:物质在生态系统中循环往复运动。

2. 特点

二、物质循环

3. 在农业方面的应用:

——种养结合模式

(1)动物的取食、消化能促进物质循环;

(3)动物呼出的CO2还可为水稻的光合作用补充原料

(2)动物粪便被分解者分解后可供植物吸收利用,

实战训练

6.判断下列正误

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物( )

(2)物质循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统( )

(3)沼渣等作为肥料还田,使物质能够循环利用( )

(4)在碳循环中生产者只起固定CO2的作用( )

(5)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化( )

(6)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用( )

×

√

√

×

√

√

实战训练

7.“2023中国诗词大会”伴随着新春的钟声如约而至,将经典古诗词与新时代精神相结合,寻文化基因、品生活之美、赞时代欢喜。古人所作的诗词里常常蕴含着生物学现象和规律。下列对相关诗词的叙述正确的是( )

A.“落红不是无情物,化作春泥更护花”,体现的是生态系统中的物质循环B.“近水楼台先得月,向阳花木早逢春”,体现的是生物因素对生物的影响C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”,体现的是非生物因素对生物的影响D.“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,影响这一现象的因素是水分

实战训练

8.长白山不仅风光美丽迷人,而且资源丰富,动植物种类繁多,是欧亚大陆北半部最具有代表性的典型自然综合体,是世界少有的“物种基因库”和“天然博物馆”。下列相关叙述正确的是( )

A.长白山中植食性动物处于第二营养级,可加快物质循环B.长白山中的细菌都是分解者,是生态系统不可缺少的成分C.长白山中化合物能在非生物环境和生物群落之间循环往复D.绘制长白山生态系统能量金字塔时要将分解者放在最顶层

实战训练

9.生态系统中的物质循环又称为生物地球化学循环,可分为3种基本类型:水循环、气体型循环和沉积型循环(如钙、镁、铁、铜、硅等),气体型循环和沉积型循环都受能量流动的驱动并且都依赖于水循环。下列相关叙述错误的是( )

A.在碳循环中物质循环与大气圈和海洋密切相关B.气体型物质循环具有全球性C.采取秸秆还田等措施可以降低大气中CO2含量D.物质是能量的载体,物质使能量循环流动

实战训练

10.2023年日本福岛第一核电站启动核污染水排海。我国海关总署发布公告全面禁止进口日本水产品。下列叙述错误的是( )

A.食用受核污染的海产品可能对人体健康造成慢性伤害,如癌症、生殖问题等B.物质循环具有全球性,生物富集现象也具有全球性,不仅是太平洋沿岸国家,任何国家都可能受其影响C.核污水放射性物质中的3H曾经被科学家用于研究分泌蛋白的合成过程,14C用于研究暗反应的过程D.核污水中的放射性物质可能引起生物基因突变,这属于诱发基因突变的化学因素

(1)循环形式:

(4)与循环有

关的活动

光合作用

动植物的呼吸作用

分解者的分解作用

生产、生活的燃烧

(5)特点:具有全球性,循环往复。

①碳进生物群落

③碳出生 物群落

(2)碳在自然界中的存在形式:

CO2和碳酸盐。

(3)碳在生物体内的存在形式:

含碳有机物。

化能合成作用

②碳在生物体之间传递:

CO2

以含碳有机物的形式通过食物链(网)进行。

课堂小结

实战训练

11.我国传统文化源远流长,下列相关说法错误的是( )

A.《孟子·梁惠王上》“数罟(细密的渔网)不入湾池,鱼鳖不可胜食也”,可保证鱼类种群的年龄结构为增长型B.《氾胜之书》“又种薤(韭)十根……居于瓜外,至五月瓜熟,薤可拔卖之,与瓜相避”,这种生产方式充分利用了群落的空间结构,提升对光能的利用率C.《庄子·山木》“睹一蝉,方得美荫而忘其身;螳螂执翳而搏之,见得而忘其形;异鹊从而利之,见利而忘其真”,在这条食物链上,异鹊属于次级消费者D.《己亥杂诗》“落红不是无情物,化作春泥更护花”,发挥作用的主要是腐生的细菌和真菌,促进了生态系统中的物质循环

实战训练

12.澳大利亚大火过后,当地其他植被还没有恢复时,高大乔木桉树的树干上就长出新芽,展现出顽强的生命力。桉树的种子具有坚硬的外壳,在自然条件下不易萌发,大火煅烧后更易萌发。桉树的树叶富含油脂,极易引起森林大火,只有考拉能分解树叶产生的毒素。下列相关叙述不正确的是( )

A.考拉能分解桉树的毒素,占据独特的生态位B.大火提高土壤的无机物含量,促进了物质循环C.桉树密度增加会提高森林火灾概率,不属于负反馈D.桉树产生油脂易引起大火是其生存策略之一

实战训练

13.2023年3月,北京大学成立碳中和研究院,围绕国家“双碳”战略需求,建立智库平台,开展气候变化与碳循环、零排负排关键技术等研究。碳抵消额是指通过捐款给可再生能源项目或林场等方法来抵消每个人在日常生活中生产的温室气体。下列关于物质循环和能量流动的描述,错误的是( )

A.海洋中各类生物可以加快生态系统中物质循环的速度B.沼渣肥田实现了对能量的多级利用,提高了能量利用率C.碳元素在消费者与分解者之间以含碳有机物的形式单向传递D.碳在生物群落和无机环境之间是以有机物的形式进行循环的

实战训练

14.党的二十大报告中,再次强调了我国的双碳目标,表示要积极稳妥地推进碳达峰、碳中和。地球上碳循环主要表现为自然生态系统的绿色植物从空气中吸收二氧化碳,经光合作用转化为碳水化合物并释放出氧气,同时又通过生物地球化学循环过程及人类活动将二氧化碳释放到大气中。下列有关物质循环和能量流动的叙述错误的是( )

A.生物圈中碳元素在非生物环境和生物群落之间循环往复运动B.生态系统的能量流动都是从生产者固定太阳能开始,沿着食物链逐级递减C.植树种草提高森林覆盖率和秸秆还田提高农田土壤储碳量都能缓解温室效应D.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,同时进行,彼此相互依存,不可分割

实战训练

15.如图为某生态系统碳循环的过程。下列有关叙述错误的是( )

A.d表示大气中的CO2,由于许多因素的影响其含量夏季可能低于冬季B.通过a的吸收,a、b的呼吸作用,c的分解作用及e的燃烧,实现碳循环C.在正常演替过程中,生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量D.只需将d的含义改为非生物环境,题图即可为该生态系统的能量流动循环示意图