1.2 课时2 原子半径及电离能 课件 (共27张PPT)2023-2024学年高二化学人教版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 1.2 课时2 原子半径及电离能 课件 (共27张PPT)2023-2024学年高二化学人教版(2019)选择性必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-13 12:10:17 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第一章 原子结构与性质

第二节 原子结构与元素的性质 课时2

1.了解原子半径的周期性变化规律。

2.知道电离能的概念与表示方法。

3.理解电离能与原子半径的关系,并掌握电离能的周期性变化及规律。

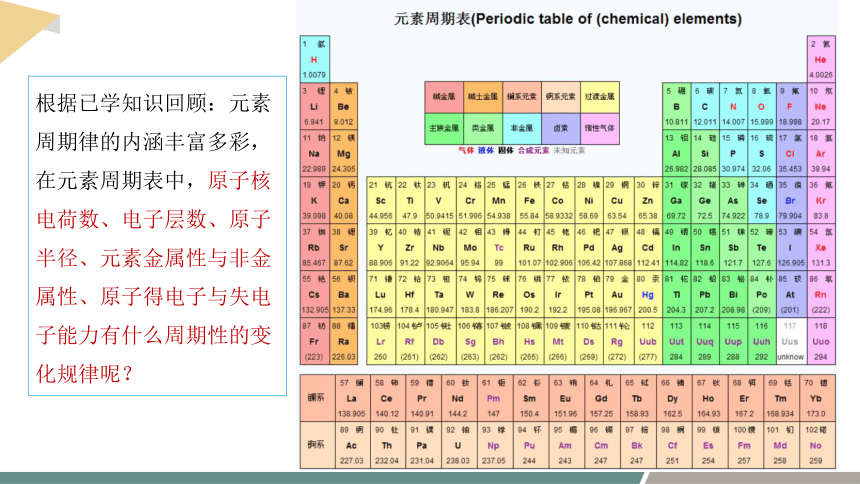

根据已学知识回顾:元素周期律的内涵丰富多彩,在元素周期表中,原子核电荷数、电子层数、原子半径、元素金属性与非金属性、原子得电子与失电子能力有什么周期性的变化规律呢?

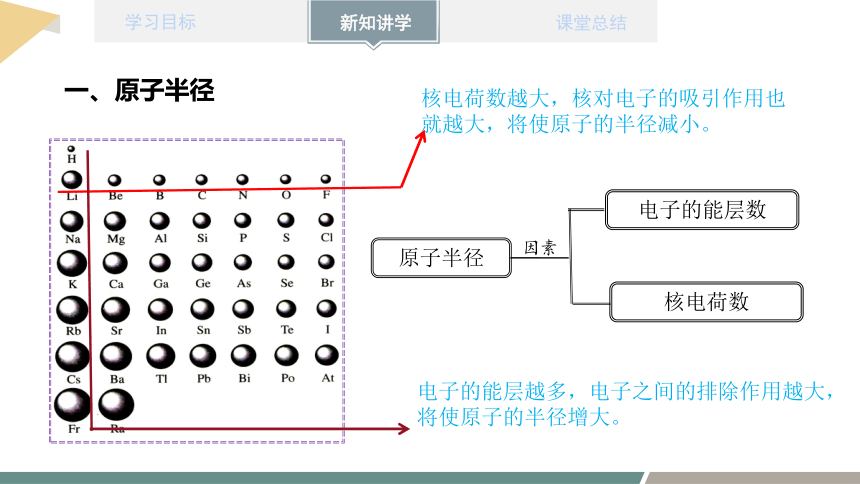

一、原子半径

核电荷数越大,核对电子的吸引作用也就越大,将使原子的半径减小。

电子的能层越多,电子之间的排除作用越大,将使原子的半径增大。

原子半径

电子的能层数

核电荷数

因素

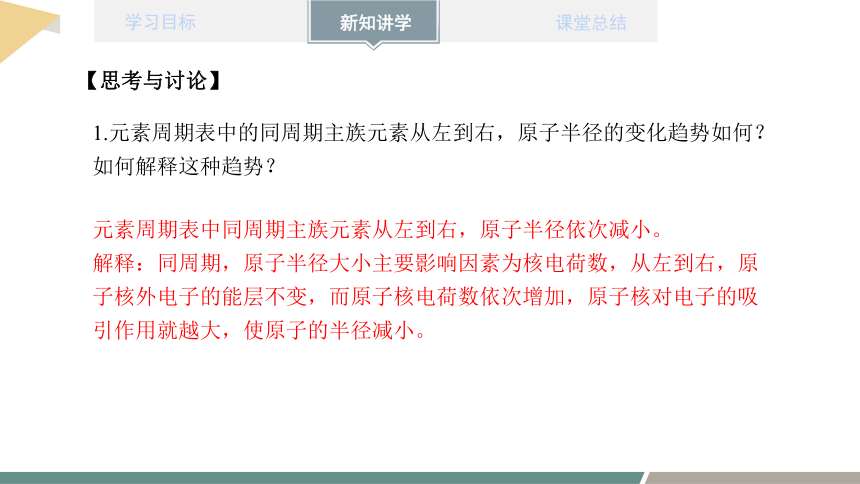

【思考与讨论】

1.元素周期表中的同周期主族元素从左到右,原子半径的变化趋势如何?

如何解释这种趋势?

元素周期表中同周期主族元素从左到右,原子半径依次减小。

解释:同周期,原子半径大小主要影响因素为核电荷数,从左到右,原子核外电子的能层不变,而原子核电荷数依次增加,原子核对电子的吸引作用就越大,使原子的半径减小。

2.元素周期表中的同主族元素从上到下,原子半径的变化趋势如何?

如何解释这种趋势?

元素周期表中同主族元素从上到下,原子半径依次增大。

解释:同主族,原子半径大小主要影响因素为电子的能层数,从上到下,原子核外电子的能层依次增加,电子的能层越多,电子之间的排斥作用将使原子的半径增大。

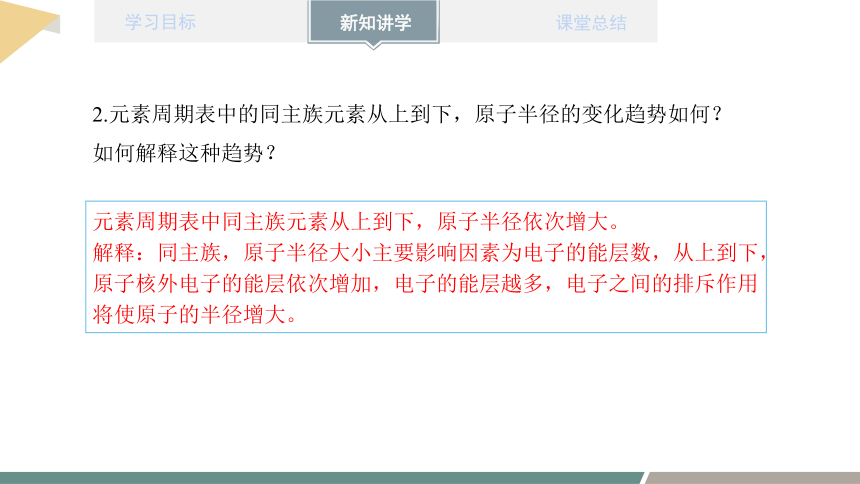

【规律总结】

比较微粒半径的一般思路

(1)“一层”:先看电子层数,电子层数越多,微粒半径一般越大。

(2)“二核”:若电子层数相同则看核电荷数,核电荷数越大,微粒半径越小。

(3)“三电子”:若电子层数、核电荷数均相同,则看核外电子数,电子数多的半径大。

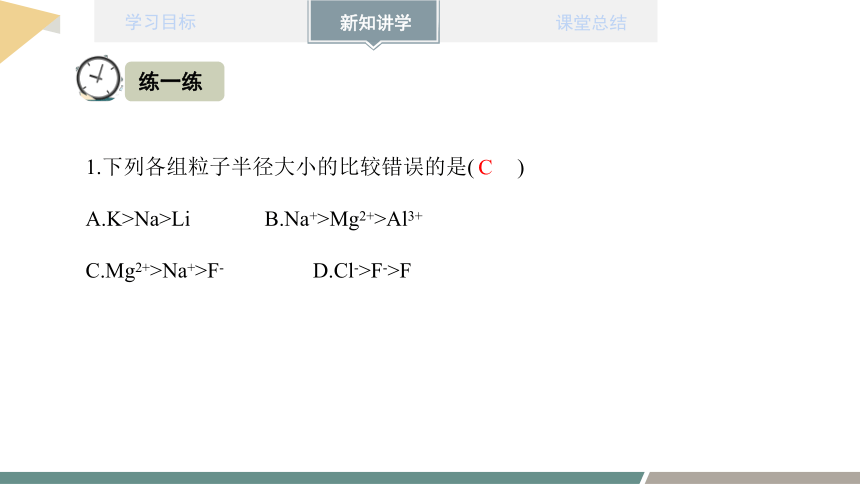

练一练

1.下列各组粒子半径大小的比较错误的是( )

A.K>Na>Li B.Na+>Mg2+>Al3+

C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F

C

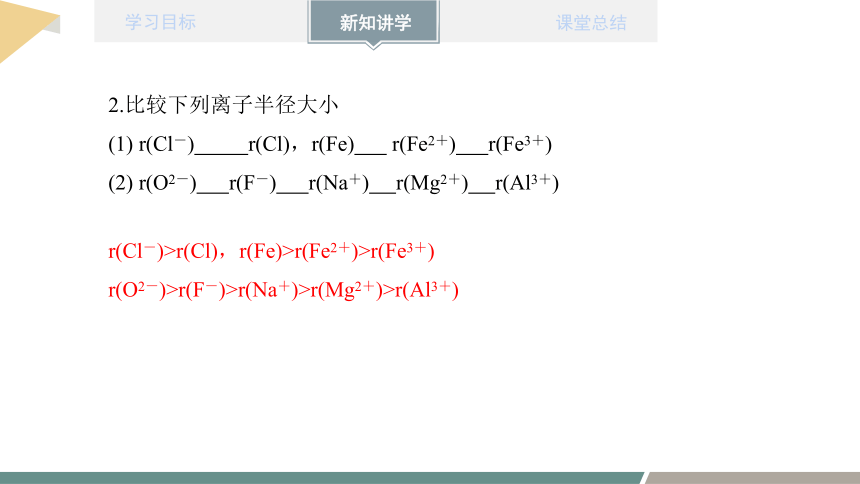

2.比较下列离子半径大小

(1) r(Cl-) r(Cl),r(Fe) r(Fe2+) r(Fe3+)

(2) r(O2-) r(F-) r(Na+) r(Mg2+) r(Al3+)

r(Cl-)>r(Cl),r(Fe)>r(Fe2+)>r(Fe3+)

r(O2-)>r(F-)>r(Na+)>r(Mg2+)>r(Al3+)

二、电离能

2.表示方法

气态电中性基态原子失去了一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能。

保持“最低能量”的条件:“气态”、“基态”、“电中性”、”失去一个电子“等。

思考:什么又叫第二电离能?第三电离能?第四?第五?······

1.概念

用符号 I1 表示,单位:kJ /mol

N(g)=N+(g)+e- I1(第一电离能)

N+(g)=N2+(g)+e- I2(第二电离能)

N2+(g)=N3+(g)+e- I3(第三电离能)

. . . . . .

一价气态正离子再失去一个电子所需要的能量叫做第二电离能,符号I2。以此类推,第三、第四电离能……

元素的第一电离能越小,越易失去电子,元素金属性越强;

元素的第一电离能越大,越难失去电子,元素金属性越弱。

【思考】元素的第一电离能大小与原子失电子的难易有何关系?

【讨论】观察右图,思考原子的第一电离能随核电荷数递增有什么规律呢?同学之间相互交流并作分享。

第一电离能/kJ·mol-1

原子序数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

52

54

56

500

1000

1500

2000

2500

H

He

Li

Be

La

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Te

I

Xe

Cs

Ba

每个周期的第一种元素(氢和碱金属)的第一电离能最小,最后一种元素(稀有气体)的第一电离能最大;同族元素从上到下第一电离能变小,如He、Ne、Ar、Kr、Xe的第一电离能依次下降,H、Li、Na、K、Rb、Cs的第一电离能也依次下降。

元素的第一电离能的周期性特点:

规律小结:

(1)同主族:从上到下,元素第一电离能逐渐减小。

(2)同周期:从左到右,元素第一电离能总体呈增大趋势。中间有反常。

【思考】为什么B、Al、O、S等元素的电离能比它们左边元素的电离能低,而使Li—Ni和Na—Ar的电离能曲线呈现锯齿状变化?

第一电离能/kJ·mol-1

原子序数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

52

54

56

500

1000

1500

2000

2500

H

He

Li

Be

La

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Te

I

Xe

Cs

Ba

对于B和Al这两个锯齿状变化,一般的解释为: B和Al的第一电离能失去的电子是np能级的,该能级的能量比左边的位于ns能级的能量高。

对于O和S这两个锯齿状变化,有两种解释,其一是N和P的电子排布式半充满的,比较稳定,电离能较高;其二是O和S失去的是已经配对的电子,配对电子相互排斥,因而电离能较低。哪一种解释更合理?需要做定量计算才能判断。

资料卡片

(1)原子核对核外电子的引力

(即原子半径)

(2)原子达到稳定结构的趋势

影响元素的第一电离能大小的因素:

(1)碱金属的电离能与碱金属的活泼性存在什么联系?

【思考与讨论】

碱金属元素,从上到下,原子半径逐渐增大,越易失去电子,第一电离能减小,元素金属性增强,碱金属的活泼性增强。

元素 Li Na K Rb

I1(kJ·mol-1) 587.1 496 418.6 402.9

(2)下表的数据从上到下是钠、镁、铝逐级失去电子的电离能。

为什么原子的逐级电离能越来越大?这些数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

元素 Na Mg Al

电离能 (kJ·mol-1) 496 738 578

4562 1451 1817

6912 7733 2745

9543 10540 11575

13353 13630 14830

16610 17995 18376

20114 21703 23293

为什么原子的逐级电离能越来越大?

思考与讨论:

原子的逐级电离能逐渐增大,即 I1 < I2 < I3 < I4 < ·······

解释:因为随着电子的逐个失去,阳离子所带的正电荷数越来越大,再要失去一个电子需克服的电性引力也越来越大,消耗的能量也越来越多。 所以原子的逐级电离能逐渐增大。

这些数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

思考与讨论:

Na Mg Al

电离能(kJ·mol-1) I1 496 738 578

I2 4562 1451 1817

I3 6912 7733 2745

I4 9543 10540 11575

I5 13353 13630 14830

I6 16610 17995 18376

I7 20114 21703 23293

钠、镁、铝的最高化合价分别是+1、+2、+3

同一元素的不同电离能变化规律:

(1)逐级增大,且存在突跃 。

(2)根据主族元素原子不同级电离能的突跃性变化,判断元素性质(通常价态)、元素在周期表中的位置等。

练一练

1.关于元素第一电离能元素性质的下列说法中,不正确的是( )

A.第一电离能越小,元素金属越强

B.第一电离能越小,该元素原子的能量越高

C.第一电离能越大,该元素的非金属性强

D.第一电离能失去的电子,一定是最外层上的电子

C

2.下列说法正确的是( )

A.第三周期所含的元素中钠的第一电离能最小

B.铝的第一电离能比镁的第一电离能大

C.在所有元素中,氟的第一电离能最大

D.钾的第一电离能比镁的第一电离能大

A

3. 根据有关知识,回答下列问题。

(1)化学元素(0族和放射性元素除外)中,第一电离能最小的元素是 (填元素符号,下同),第一电离能最大的元素是 ,电负性最大的元素是 。

(2)铜的原子序数是29,其价电子排布式为 。

(3)Be的第一电离能大于B的第一电离能,这是因为 。

答案:(1) Cs F F (2)3d104s1 (3)Be的2s能级为全满状态,较稳定,而B失去一个电子后变为2s能级全满的稳定结构,所以B的第一电离能比Be的小。

4.第一电离能I1是指气态原子X(g)处于基态时,失去一个电子成为气态阳离子X+(g)所需的能量。下图是部分元素原子的第一电离能I1随原子序数变化的曲线图(其中12号至17号元素的有关数据缺失)。

(1)认真分析上图中同周期元素第一电离能的变化规律,推断Na~Ar元素中,Al的第一电离能的大小范围为____Na

Mg

(2)从上图分析可知,同一主族元素原子的第一电离能I1变化规律是 。

(3)上图中第一电离能最小的元素在周期表中的位置是第___周期___族;

从上到下依次减小

5

ⅠA

元素周期律

原子半径

电离能

电子的能层数

核电荷数

概念

表示方法

影响因素

原子核对核外电子的引力(即原子半径)

原子达到稳定结构的趋势

用符号 I1 表示,单位:kJ /mol

第一章 原子结构与性质

第二节 原子结构与元素的性质 课时2

1.了解原子半径的周期性变化规律。

2.知道电离能的概念与表示方法。

3.理解电离能与原子半径的关系,并掌握电离能的周期性变化及规律。

根据已学知识回顾:元素周期律的内涵丰富多彩,在元素周期表中,原子核电荷数、电子层数、原子半径、元素金属性与非金属性、原子得电子与失电子能力有什么周期性的变化规律呢?

一、原子半径

核电荷数越大,核对电子的吸引作用也就越大,将使原子的半径减小。

电子的能层越多,电子之间的排除作用越大,将使原子的半径增大。

原子半径

电子的能层数

核电荷数

因素

【思考与讨论】

1.元素周期表中的同周期主族元素从左到右,原子半径的变化趋势如何?

如何解释这种趋势?

元素周期表中同周期主族元素从左到右,原子半径依次减小。

解释:同周期,原子半径大小主要影响因素为核电荷数,从左到右,原子核外电子的能层不变,而原子核电荷数依次增加,原子核对电子的吸引作用就越大,使原子的半径减小。

2.元素周期表中的同主族元素从上到下,原子半径的变化趋势如何?

如何解释这种趋势?

元素周期表中同主族元素从上到下,原子半径依次增大。

解释:同主族,原子半径大小主要影响因素为电子的能层数,从上到下,原子核外电子的能层依次增加,电子的能层越多,电子之间的排斥作用将使原子的半径增大。

【规律总结】

比较微粒半径的一般思路

(1)“一层”:先看电子层数,电子层数越多,微粒半径一般越大。

(2)“二核”:若电子层数相同则看核电荷数,核电荷数越大,微粒半径越小。

(3)“三电子”:若电子层数、核电荷数均相同,则看核外电子数,电子数多的半径大。

练一练

1.下列各组粒子半径大小的比较错误的是( )

A.K>Na>Li B.Na+>Mg2+>Al3+

C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F

C

2.比较下列离子半径大小

(1) r(Cl-) r(Cl),r(Fe) r(Fe2+) r(Fe3+)

(2) r(O2-) r(F-) r(Na+) r(Mg2+) r(Al3+)

r(Cl-)>r(Cl),r(Fe)>r(Fe2+)>r(Fe3+)

r(O2-)>r(F-)>r(Na+)>r(Mg2+)>r(Al3+)

二、电离能

2.表示方法

气态电中性基态原子失去了一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能。

保持“最低能量”的条件:“气态”、“基态”、“电中性”、”失去一个电子“等。

思考:什么又叫第二电离能?第三电离能?第四?第五?······

1.概念

用符号 I1 表示,单位:kJ /mol

N(g)=N+(g)+e- I1(第一电离能)

N+(g)=N2+(g)+e- I2(第二电离能)

N2+(g)=N3+(g)+e- I3(第三电离能)

. . . . . .

一价气态正离子再失去一个电子所需要的能量叫做第二电离能,符号I2。以此类推,第三、第四电离能……

元素的第一电离能越小,越易失去电子,元素金属性越强;

元素的第一电离能越大,越难失去电子,元素金属性越弱。

【思考】元素的第一电离能大小与原子失电子的难易有何关系?

【讨论】观察右图,思考原子的第一电离能随核电荷数递增有什么规律呢?同学之间相互交流并作分享。

第一电离能/kJ·mol-1

原子序数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

52

54

56

500

1000

1500

2000

2500

H

He

Li

Be

La

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Te

I

Xe

Cs

Ba

每个周期的第一种元素(氢和碱金属)的第一电离能最小,最后一种元素(稀有气体)的第一电离能最大;同族元素从上到下第一电离能变小,如He、Ne、Ar、Kr、Xe的第一电离能依次下降,H、Li、Na、K、Rb、Cs的第一电离能也依次下降。

元素的第一电离能的周期性特点:

规律小结:

(1)同主族:从上到下,元素第一电离能逐渐减小。

(2)同周期:从左到右,元素第一电离能总体呈增大趋势。中间有反常。

【思考】为什么B、Al、O、S等元素的电离能比它们左边元素的电离能低,而使Li—Ni和Na—Ar的电离能曲线呈现锯齿状变化?

第一电离能/kJ·mol-1

原子序数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

52

54

56

500

1000

1500

2000

2500

H

He

Li

Be

La

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Te

I

Xe

Cs

Ba

对于B和Al这两个锯齿状变化,一般的解释为: B和Al的第一电离能失去的电子是np能级的,该能级的能量比左边的位于ns能级的能量高。

对于O和S这两个锯齿状变化,有两种解释,其一是N和P的电子排布式半充满的,比较稳定,电离能较高;其二是O和S失去的是已经配对的电子,配对电子相互排斥,因而电离能较低。哪一种解释更合理?需要做定量计算才能判断。

资料卡片

(1)原子核对核外电子的引力

(即原子半径)

(2)原子达到稳定结构的趋势

影响元素的第一电离能大小的因素:

(1)碱金属的电离能与碱金属的活泼性存在什么联系?

【思考与讨论】

碱金属元素,从上到下,原子半径逐渐增大,越易失去电子,第一电离能减小,元素金属性增强,碱金属的活泼性增强。

元素 Li Na K Rb

I1(kJ·mol-1) 587.1 496 418.6 402.9

(2)下表的数据从上到下是钠、镁、铝逐级失去电子的电离能。

为什么原子的逐级电离能越来越大?这些数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

元素 Na Mg Al

电离能 (kJ·mol-1) 496 738 578

4562 1451 1817

6912 7733 2745

9543 10540 11575

13353 13630 14830

16610 17995 18376

20114 21703 23293

为什么原子的逐级电离能越来越大?

思考与讨论:

原子的逐级电离能逐渐增大,即 I1 < I2 < I3 < I4 < ·······

解释:因为随着电子的逐个失去,阳离子所带的正电荷数越来越大,再要失去一个电子需克服的电性引力也越来越大,消耗的能量也越来越多。 所以原子的逐级电离能逐渐增大。

这些数据跟钠、镁、铝的化合价有什么联系?

思考与讨论:

Na Mg Al

电离能(kJ·mol-1) I1 496 738 578

I2 4562 1451 1817

I3 6912 7733 2745

I4 9543 10540 11575

I5 13353 13630 14830

I6 16610 17995 18376

I7 20114 21703 23293

钠、镁、铝的最高化合价分别是+1、+2、+3

同一元素的不同电离能变化规律:

(1)逐级增大,且存在突跃 。

(2)根据主族元素原子不同级电离能的突跃性变化,判断元素性质(通常价态)、元素在周期表中的位置等。

练一练

1.关于元素第一电离能元素性质的下列说法中,不正确的是( )

A.第一电离能越小,元素金属越强

B.第一电离能越小,该元素原子的能量越高

C.第一电离能越大,该元素的非金属性强

D.第一电离能失去的电子,一定是最外层上的电子

C

2.下列说法正确的是( )

A.第三周期所含的元素中钠的第一电离能最小

B.铝的第一电离能比镁的第一电离能大

C.在所有元素中,氟的第一电离能最大

D.钾的第一电离能比镁的第一电离能大

A

3. 根据有关知识,回答下列问题。

(1)化学元素(0族和放射性元素除外)中,第一电离能最小的元素是 (填元素符号,下同),第一电离能最大的元素是 ,电负性最大的元素是 。

(2)铜的原子序数是29,其价电子排布式为 。

(3)Be的第一电离能大于B的第一电离能,这是因为 。

答案:(1) Cs F F (2)3d104s1 (3)Be的2s能级为全满状态,较稳定,而B失去一个电子后变为2s能级全满的稳定结构,所以B的第一电离能比Be的小。

4.第一电离能I1是指气态原子X(g)处于基态时,失去一个电子成为气态阳离子X+(g)所需的能量。下图是部分元素原子的第一电离能I1随原子序数变化的曲线图(其中12号至17号元素的有关数据缺失)。

(1)认真分析上图中同周期元素第一电离能的变化规律,推断Na~Ar元素中,Al的第一电离能的大小范围为____

Mg

(2)从上图分析可知,同一主族元素原子的第一电离能I1变化规律是 。

(3)上图中第一电离能最小的元素在周期表中的位置是第___周期___族;

从上到下依次减小

5

ⅠA

元素周期律

原子半径

电离能

电子的能层数

核电荷数

概念

表示方法

影响因素

原子核对核外电子的引力(即原子半径)

原子达到稳定结构的趋势

用符号 I1 表示,单位:kJ /mol