【备考2024】一轮新人教版生物学学案:选择性必修2 第9单元 第2讲 群落及其演替(含解析)

文档属性

| 名称 | 【备考2024】一轮新人教版生物学学案:选择性必修2 第9单元 第2讲 群落及其演替(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-13 17:31:39 | ||

图片预览

文档简介

【备考2024】一轮新人教版生物学学案

第九单元 生物与环境

第2讲 群落及其演替

考点1 群落的结构

一、群落的概念

在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合。强调该区域中全部生物,包括全部植物、动物、微生物。

二、群落的物种组成

三、常见的种间关系及实例(连线)

提示:①—c—Ⅲ ②—b—Ⅳ ③—d—Ⅰ ④—a—Ⅱ ⑤—e—Ⅴ

四、群落的空间结构

概念 在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构

类型 垂直结构 水平结构

表现 垂直方向有明显的分层现象 水平方向上常呈镶嵌分布

决定因素 植物:光照、温度、水分、无机盐等; 环境因素:地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异以及光照强度的不同; 生物因素:生物自身生长的特点的不同以及人与动物的影响

原因 在长期自然选择基础上形成的对环境的适应

意义 利于群落整体对自然资源的充分利用

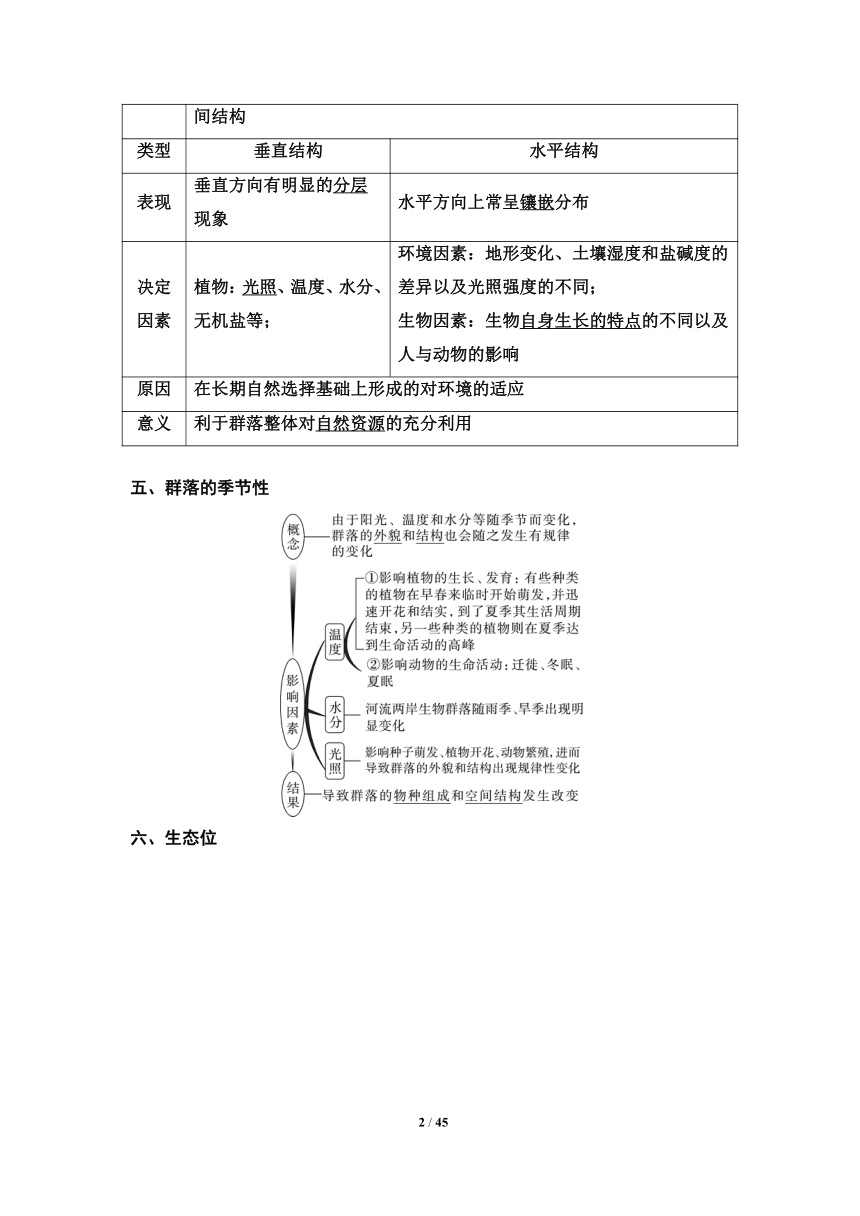

五、群落的季节性

六、生态位

1.资料2中藤壶和贻贝两个种群之间相互作用的结果是什么?在上述实验中,再过一段时间,贻贝又代替藤壶成了该群落最终占优势的物种。由此可见,说明捕食、种间竞争在群落中是怎样相互联系的?(选择性必修2 P25“思考·讨论”)

提示:优势种发生改变,群落发生演替;捕食会影响自然群落中不同物种间的竞争的强弱,进而调节物种的种群密度。

2.青鱼、草鱼、鳙鱼和鲢鱼是我国传统的四大家鱼,将四大家鱼在池塘中混养,种群之间没有出现竞争食物和栖息地的现象,并且提高了养殖效益,原因是什么?(选择性必修2 P28“与社会的联系”)

提示:四大家鱼在池塘中占据着不同的生态位,有利于充分利用环境资源。

1.群落的形成是不同物种协同进化的结果。 (√)

2.控制放牧强度对于维持草原群落稳定、实现可持续发展非常重要。 (√)

3.海葵和寄居蟹为原始合作关系,分开后,各自不能独立生活。 (×)

提示:海葵和寄居蟹分开后,各自能独立生活。

4.研究动物的生态位时,它在研究区域内的出现频率通常是研究的一个方面。 (×)

提示:研究植物的生态位时,它在研究区域内的出现频率通常是研究的一个方面。

5.在陆生群落中,决定植物地下分层的环境因素则是水分、无机盐等。 (√)

1.在林场进行适度砍伐后,会出现空地(林窗)。请说明林窗对林场生物多样性产生的影响并简要说明理由:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:可引起林场生物多样性的改变,适度砍伐后,形成林窗,会改变林场局部原有的环境(阳光、通风、湿度等),从而引起林场物种的变化,适当砍伐形成的林窗可因上述改变,增加林场生物多样性

2.湖泊在人们生产生活中占有重要地位。对底栖动物开展调查,结果显示各种群数量和分布具有显著的季节性,其原因可能是_________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:不同季节温度、光照的变化,会直接影响底栖动物的栖息环境;另一方面食物的种类、数量和分布也影响底栖动物种群的数量和分布

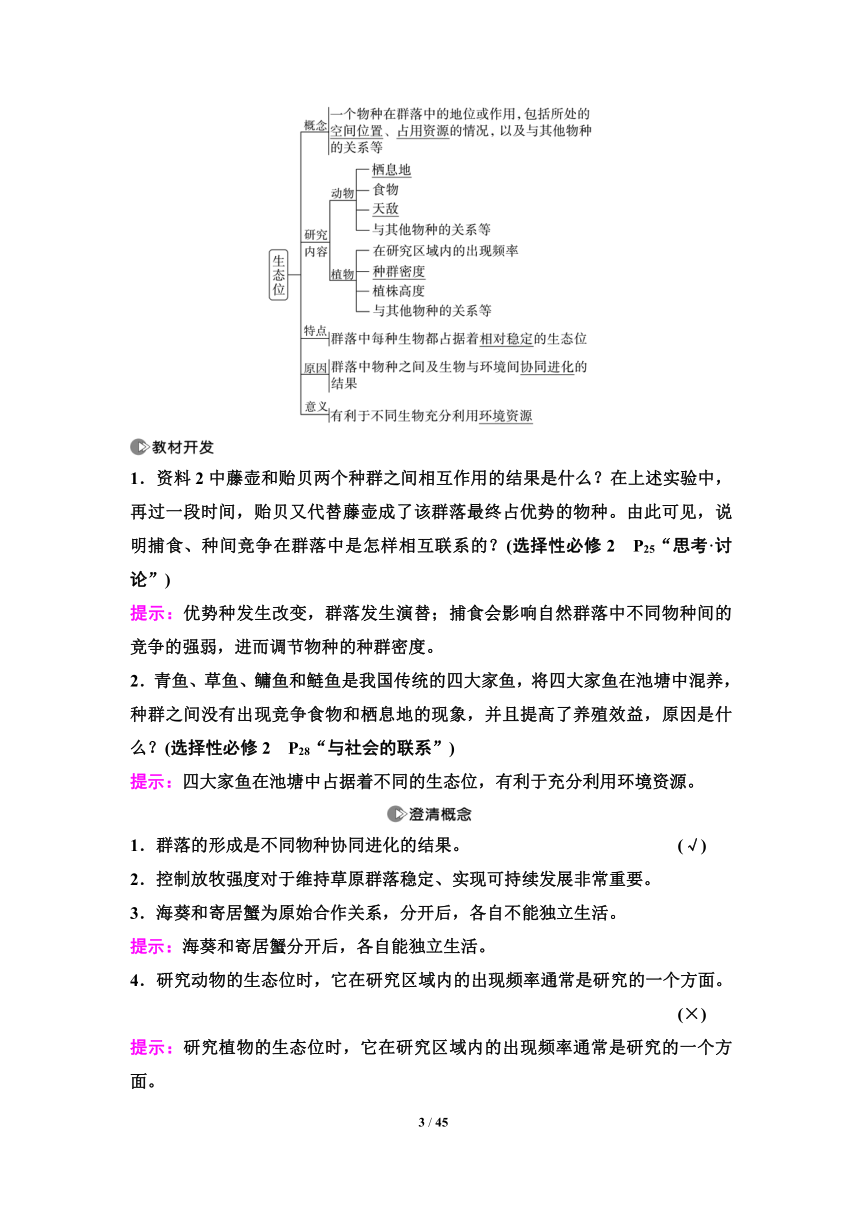

1.捕食关系中捕食者与被捕食者的判断技巧

图1 图2

(1)若两种生物的最大数量有明显差异,一般数量多的为被捕食者,如图1中A为被捕食者。

(2)若两种生物数量相当,则从变化趋势看,先到达波峰的为被捕食者,后到达波峰的为捕食者。即被捕食者变化在先,捕食者变化在后,如图2中A为捕食者,B为被捕食者。

2.分析当地自然群落中某生物的生态位

(1)生态位分化

当群落中的物种存在相似生态位时,它们可能因竞争共同资源发生竞争排除。群落生物多样性之所以能够形成并维持稳定,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种“各安生态位”的共存状态。例如,树林中如果存在多种鸟,它们往往都有各自偏好的分布范围,但如果树林中仅存在其中一种鸟,它的分布范围会明显扩大,这种现象就是在群落构建时生态位分化的结果。

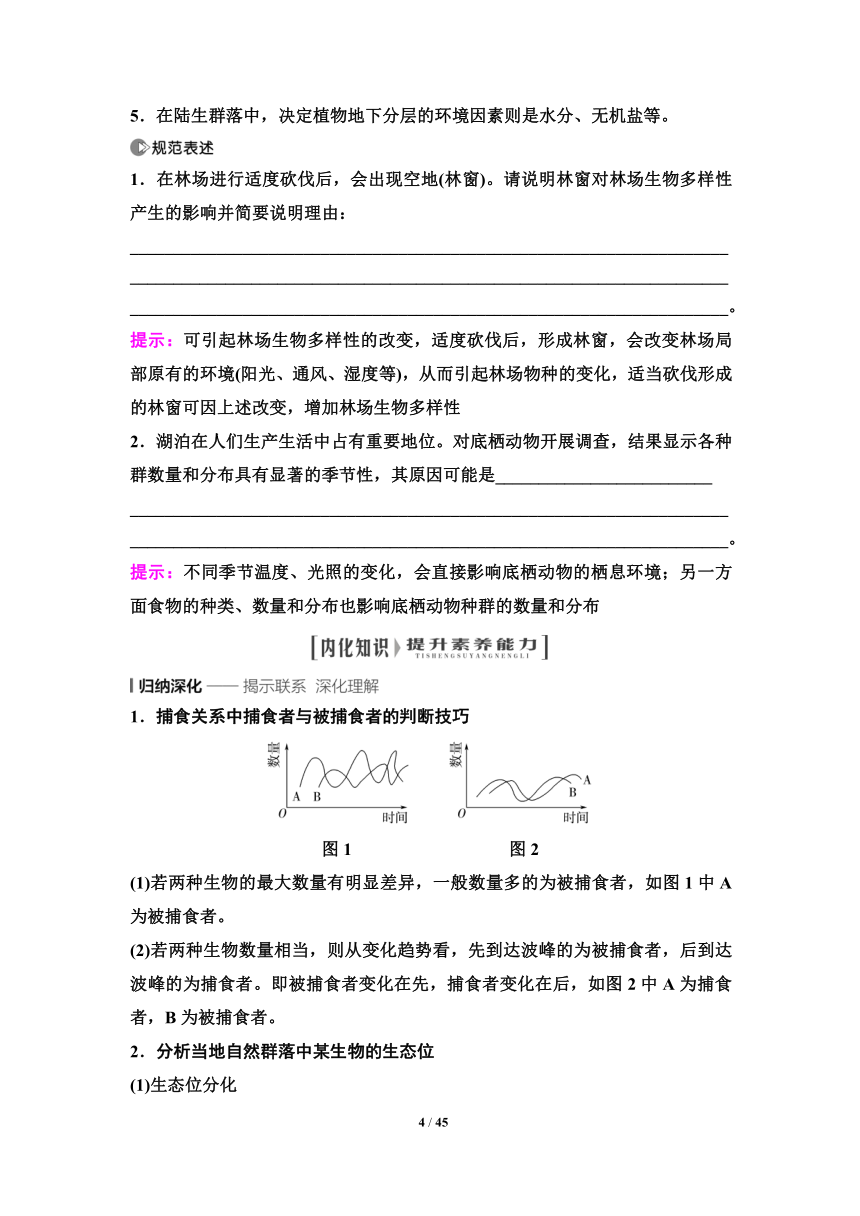

(2)生态位与种间竞争

生态位重叠可以理解为两个物种在生态位上相似性的量度,是描述一个物种生态位以及物种间关系的重要指标之一。种间竞争与生态位重叠是密切相关的:如果两个物种的生态位是完全分开的,则不会有种间竞争,但在这种情况下可能会有未被利用的资源;一般来说,生态位重叠越大意味着物种间可能存在的竞争就越强(如图所示)。但也有例外的情况,当资源很丰富时,有生态位重叠的两种生物就可以共同利用同一资源而不给对方带来损害,如在资源十分丰富的热带雨林。

资源(食物、空间、时间等)

两个物种对资源的利用曲线

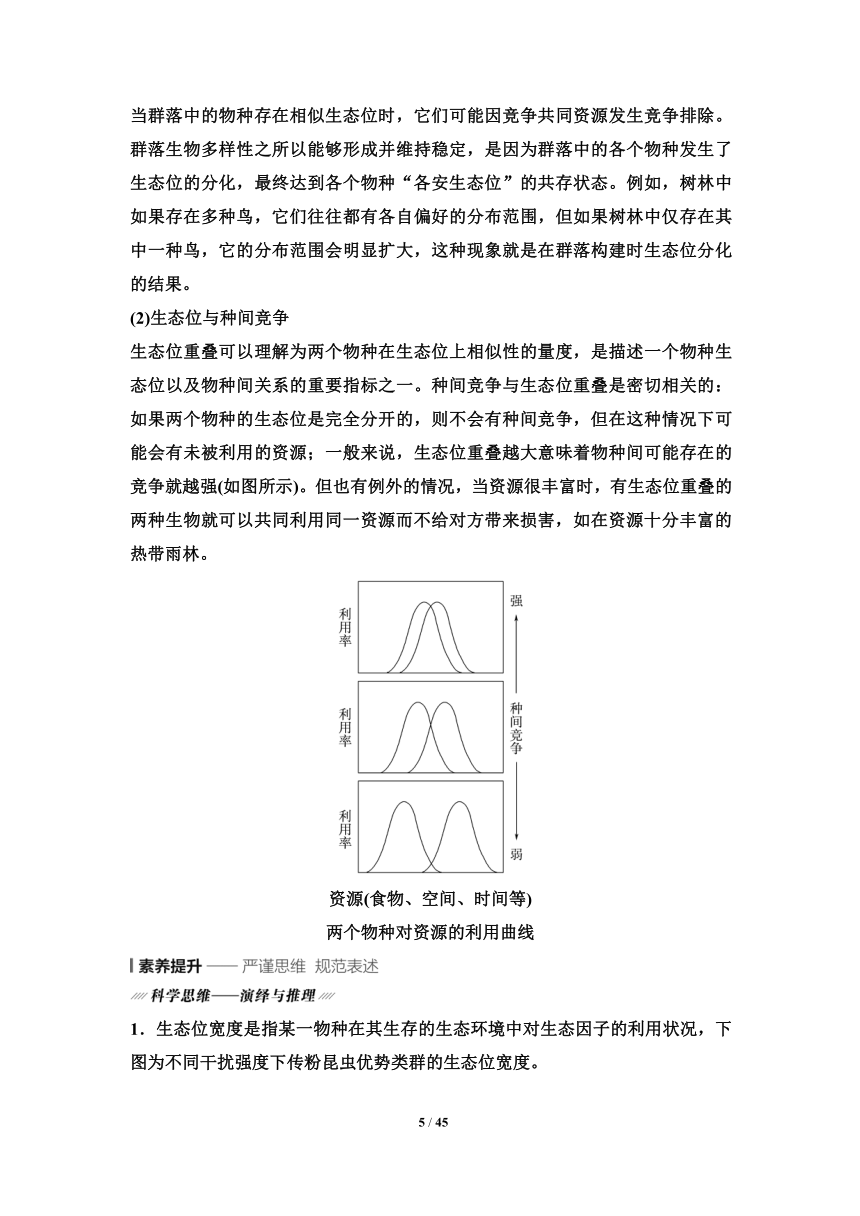

1.生态位宽度是指某一物种在其生存的生态环境中对生态因子的利用状况,下图为不同干扰强度下传粉昆虫优势类群的生态位宽度。

据图可知,从人为中度干扰强度到重度干扰强度,影响最大的是哪一优势类群?蠓科对环境的适应能力非常强,请结合图示进行解释。

提示:蚤蝇科。各程度干扰强度下蠓科生态位都较大,而生态位又可反映某一物种对环境资源的利用和适应能力。

2.东海原甲藻与中肋骨条藻是我国近海主要的两个赤潮藻种。有人认为,两藻类共同培养时,中肋骨条藻依靠化感作用(一种植物通过向体外分泌代谢过程中的化学物质,对其他植物产生直接或间接的影响)获取优势,请就所给实验材料设计实验加以探究中肋骨条藻对东海原甲藻是否具有化感作用,写出实验方案及实验结果与结论。

实验材料;中肋骨条藻,东海原甲藻,中肋骨条藻的无藻细胞滤液、东海原甲藻的无藻细胞滤液、正常培养液。

实验方案:

实验结果与结论:

提示:取适量的东海原甲藻,随机均分为甲、乙、丙三组,甲组在正常培养液中培养、乙组在中肋骨条藻的无藻细胞滤液中培养、丙组与中肋骨条藻在正常培养液中共同培养,定期观察三组的东海原甲藻生长情况。 如果乙组和丙组中的东海原甲藻的数量大致相当,并且比甲组的数量少,说明中肋骨条藻对东海原甲藻具有化感作用;如果甲、乙组中的东海原甲藻的数量大致相当,并且比丙组的数量多,说明中肋骨条藻对东海原甲藻不具有化感作用。

生物的种间关系辨析

1.(2021·山东等级考)某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。L、M两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,L中不放螺,M中放入100只螺。一段时间后,将M中的螺全部移入L中,并开始统计L、M中的藻类数量,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列说法正确的是( )

A.螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻

B.三种藻的竞争能力为乙藻>甲藻>丙藻

C.图示L中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

D.甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

A [结合两图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻,A正确,B错误;图示L中使乙藻数量在峰值后下降的主要原因是引入了螺的捕食,使乙藻数量下降,C错误;生态系统是由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,甲、乙、丙藻和螺只是该空间内的部分生物,D错误。]

2.(2023·华师大附中检测)将自然界中的家蝇和丽蝇培养在大的种群笼中,测试两个种群的竞争能力,实验结果如下图所示。下列有关说法正确的是( )

A.两种蝇培养在大种群笼中时,家蝇在竞争中处于优势

B.自然环境中野生家蝇和野生丽蝇由于竞争关系的存在只有一种蝇能够存活

C.实验中丽蝇种群在数量稀少并处于灭绝边缘时逐渐获得了竞争优势

D.培养在大种群笼中时,两种蝇的种间竞争属于竞争共存现象

C [培养在大种群笼中的初期,家蝇在竞争中处于优势,培养在大种群笼中的后期,丽蝇在竞争中处于优势,A错误;自然环境中,家蝇和丽蝇分布在广泛的空间中,两者都可以存活,B错误;第38周时,丽蝇种群数量稀少并处于灭绝边缘,后来丽蝇与家蝇进行竞争时却占有明显的优势,这表明丽蝇获得了竞争优势,C正确;种间竞争是不同种群之间为争夺生活空间、资源、食物等出现的竞争,培养在大种群笼中的家蝇和丽蝇最终不能共存于同一栖息地中,属于竞争排斥现象,D错误。]

种间关系曲线的多角度判断

群落的物种组成与空间结构的综合分析

3.(2022·山东潍坊二模)两个或多个群落间的过渡地带称为群落交错区。交错区内单位面积的生物种类和种群密度较之于相邻群落均有所增加,生态学上把这种现象称为“边缘效应”。下列说法错误的是( )

A.海陆潮间带的群落交错区既有相邻两个群落共有的物种,也有其特有物种

B.森林和草原的交错区内,群落的水平结构、垂直结构均比较明显

C.交错区能为生物提供更加丰富的资源,通常生物多样性较高

D.交错区物种繁多、食物网复杂,使生态系统具有较高的恢复力稳定性

D [海陆潮间带的群落交错区环境介于海陆之间,环境更复杂,既有相邻两个群落共有的物种,也有其特有物种,A正确;交错区内生物种类和数量增加,群落的水平结构、垂直结构均更明显,B正确;交错区内环境更复杂,能为生物提供更加丰富的资源,生物多样性较高,C正确;交错区内单位面积的生物种类和种群密度较之于相邻群落均有所增加,使该生态系统具有较高的抵抗力稳定性,D错误。]

4.(2022·河北张家口三模)群落物种可划分为生活型和水分生态型两种不同类型的功能群。生活型包括:多年生根茎禾草,多年生丛生禾草,多年生杂草类,一、二年生草本和灌木;水分生态型包括:旱生植物、中旱生植物和中生植物。科研人员以内蒙古某家庭牧场为研究对象,分别对禁牧、休牧和常牧样地中草地植被的物种数进行观测,并采用植物生活型和水分生态型功能群的分类方法,分析不同放牧样地的群落特征、功能群的物种数和综合优势比的差异性如下图所示。回答下列问题:

注:Pf.多年生杂草类;Pr.多年生根茎禾草;Pb.多年生丛生禾草;Ab.一、二年生草本;Ss.灌木。常牧和禁牧样地未发现灌木。

(1)分析不同放牧样地群落特征的重要依据是群落的________,在常牧、休牧、禁牧三种情况下此家庭牧场都没有出现草场退化的趋势,但常牧和禁牧样地未发现灌木,而休牧样地出现灌木,这说明人类的放牧活动可以影响演替的________。

(2)由图可知,多年生根茎禾草功能群在各放牧样地出现的物种均为________(填“中生”“中旱生”或“旱生”)植物,多年生丛生禾草在休牧样地出现____________两种水分生态型物种。研究区草地群落中多年生杂草之间________(填“存在”或“不存在”)垂直结构,该种结构可以显著提高__________________________。

(3)据图分析,科学的休牧制度有助于提高生态系统的稳定性,原因是_________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)分析不同群落特征的重要依据是群落的物种组成。在常牧、休牧、禁牧三种情况下此家庭牧场都没有出现草场退化的趋势,但常牧和禁牧样地未发现灌木,而休牧样地出现灌木,放牧是人类活动,这说明人类的放牧活动可以影响演替的速度。(2)由图可知,多年生根茎禾草功能群在各放牧样地出现的物种均为中生植物,多年生丛生禾草在休牧样地出现中生和旱生两种水分生态型物种。研究区草地群落中多年生杂草之间存在分层现象,即存在垂直结构,该种结构可以显著提高群落利用阳光等环境资源的能力。(3)据图分析可知,与长期禁牧、常牧相比,休牧提高了草地群落的物种多样性,增加了食物网的复杂程度,食物网越复杂,生态系统的自我调节能力就越强,进而提高了生态系统的稳定性。

[答案] (1)物种组成 速度 (2)中生 中生和旱生 存在 群落利用阳光等环境资源的能力 (3)与长期禁牧、常牧相比,休牧提高了草地群落的物种多样性,增加了食物网的复杂程度,提高了自我调节能力,进而提高了生态系统的稳定性

生态位及其特点、意义

5.(2022·山东烟台三模)生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值。生态位宽度是指被一种生物所利用的各种不同资源的总和。下列叙述正确的是( )

A.生态位相似但存在地理隔离的种群常会进化出相似的生理结构

B.生态系统中的种群生态位差异越大,抵抗力稳定性越弱

C.生活在相同空间内的两个种群具有相同的生态位

D.生态位宽度大的种群遇到外来物种入侵时,较易被淘汰

A [生态位相似说明生物对生存所必需的生态环境需求也相似,所以生态位相似但存在地理隔离的种群,由于利用的生态资源相似,常会进化出相似的生理结构,A正确;由“生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值”可推测,生态位与物种所处的空间位置、占用资源的情况、与其他物种的关系有关,所以生态系统中的种群生态位差异越大,群落的结构一般越复杂,抵抗力稳定性越强,B错误;生活在相同空间内的两个种群可能因所占用资源的情况、与其他物种的关系有差异而导致生态位不同,C错误;生态位宽度大的种群可利用的资源多,遇到外来物种入侵时,由于可以利用各种不同的资源来躲避敌害,一般不易被淘汰,D错误。]

6.(2022·江苏苏州模拟)群落结构总体上是对环境条件的生态适应,在其形成过程中,生物因素起着重要作用。生物群落各物种之间的关系主要有3类:①营养关系,一个物种以另一个物种的活体、残体或产物为食;②成境关系,一个物种的生命活动使另一个物种的居住条件发生改变;③助布关系,一个物种参与另一个物种的分布。下列说法错误的是( )

A.植物在群落的成境关系方面起主要作用

B.动物在群落的助布关系方面起主要作用

C.同一群落中同营养级生物在生态位上往往高度重叠

D.营养关系和成境关系把不同物种的生物聚集在一起,是生物群落存在的基础

C [据题意,成境关系指一个物种的生命活动使另一个物种的居住条件发生改变,植物在这方面起的作用特别大,如林冠下的灌木、草类和地被以及所有动物栖居者都处于较均一的温度、较高的空气湿度和较微弱的光照等条件下,植物还以各种不同性质的分泌物(气体的和液体的)影响周围的其他生物,A正确;助布关系指一个物种参与另一个物种的分布,在助布关系中,动物起主要作用,它们可以携带植物的种子、孢子、花粉,帮助植物散布,B正确;同一群落中同营养级生物为了自身的生存和发展,以及对食物等条件的最大化,一般不会使生态位高度重叠,从而使自己得到的利益最大化,C错误;营养关系和成境关系在生物群落中具有重要的意义,是生物群落存在的基础,正是这两种相互关系把不同物种的生物聚集在一起,把它们结合成不同规模的相对稳定的群落,D正确。]

考点2 (探究·实践)研究土壤中小动物类群的丰富度

1.实验原理

(1)土壤不仅为植物提供水分和矿质元素,也是一些小动物的良好栖息场所。

(2)许多土壤动物有较强的活动能力,且身体微小,可用取样器取样的方法进行采集、调查。

(3)丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。

2.实验流程

1.注意事项

(1)从不同营养环境中采集土壤样本要分别统计。

(2)尽可能多地收集小动物。收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。

(3)从同样营养土壤中采集的样本,多组进行统计比较。

(4)命名要准确,并进行分类。

(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。

2.取样器取样法误差归纳

(1)未能给予最适“诱捕”条件,即未能充分利用土壤动物“趋湿”“避光”“避热”特性,如未打开电灯可导致诱捕到的动物个体减少。

(2)未做到土壤类型、取样时间、土层深度保持一致而导致计数误差。

(3)对“不知名”的动物不予计数而导致误差(正确做法是记为“待鉴定XX”,并记下其特征)。

3.样方法、取样器取样法、抽样检测法的区别

样方法一般是针对植物和活动能力不强的动物如跳蝻,取样器取样法是针对土壤中的小动物,抽样检测法针对单独的细胞或微生物,各有侧重。取样器取样法用于调查物种丰富度,样方法和抽样检测法可以比较准确地计算出种群的数量。另外,样方法计数的是活的种群个体数,抽样检测微生物时可能死活都有。

1.(2023·湖南长沙联考)科研人员对洞庭湖环湖丘岗区不同土壤动物群落进行了调查和研究,结果见下表。下列说法正确的是( )

洞庭湖丘岗区不同生境土壤动物的分布

土壤动物群落 中小型土壤动物类群数 大型土壤动物类群数

Ⅰ层 Ⅱ层 Ⅲ层 Ⅰ层 Ⅱ层 Ⅲ层

茶林 21 11 8 20 12 7

阔叶林 17 12 10 17 12 8

竹林 18 14 9 21 13 9

(注:Ⅰ:0~5 cm;Ⅱ:5~10 cm;Ⅲ:10~15 cm。)

A.表中信息说明,土壤动物群落也具有垂直结构

B.三种生境中,阔叶林中的物种丰富度最小

C.可利用小动物的趋光、趋湿、避高温的习性,采用带灯罩的热光源收集样土中的小动物

D.调查土壤动物的种群密度可以采用标记重捕法

A [Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层土壤中动物类群数不同,体现了群落的垂直结构,A正确;从表中数据可知,阔叶林中土壤小动物类群最少,但不能得出其物种丰富度最小的结论,B错误;土壤小动物的调查利用的是小动物的避光、趋湿、避高温的习性,来收集样土中的小动物,C错误;许多土壤动物身体微小,不适于用标记重捕法进行调查,D错误。]

2.(2022·江苏苏州模拟)森林群落中由于老龄树木死亡造成林冠层出现空隙,称为林窗。研究者调查了某森林中林窗与林下的土壤动物群落,得到如图所示的结果。据此不能推断出( )

A.在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下

B.光照明显影响了土壤动物群落的垂直结构

C.林窗和林下土壤动物种类数随深度的增加而减少

D.林窗和林下不同层次的土壤动物种群密度相同

D [在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下,A不符合题意;由图可知,随着枯落物层以及土壤深度的增加,土壤动物种类数逐渐减少,由此可推知,光照明显影响了土壤动物群落的垂直结构,B不符合题意;林窗和林下土壤动物种类随深度的增加而减少,C不符合题意;林窗和林下不同层次的土壤动物种类有差别,但是不能推测某物种种群密度的大小,D符合题意。]

3.(2022·广东高三模拟)土壤线虫与农作物健康和土壤群落的稳定性密切相关。为研究不同种植条件对土壤线虫的影响,某研究小组进行了相关实验,结果如图所示。下列有关叙述或推测中,错误的是( )

A.可用取样器取样法调查土壤线虫的种群密度和丰富度

B.与番茄连作相比,水稻—番茄轮作条件下,真菌和细菌的丰富度可能更高

C.番茄连作条件下,土壤环境条件最不利于番茄生长

D.轮作条件下,土壤线虫个数最少,因此土壤生态系统的抵抗力稳定性最低

D [调查土壤线虫的种群密度和丰富度可采用取样器取样法,A 正确;据图可知,与番茄连作相比,水稻—番茄轮作条件下,食真菌线虫和食细菌线虫个数较少,推测真菌和细菌的丰富度可能更高,B 正确;番茄连作条件下,各种线虫的个数均较多,推测土壤环境条件最不利于番茄生长,C 正确;轮作条件下,各种线虫个数较低,推测可以通过改善土壤质量防控线虫病害,故土壤生态系统的抵抗力稳定性较强,D 错误。]

考点3 群落的主要类型和群落的演替

一、群落的主要类型

1.

2.陆地生物群落的比较

群落类型 荒漠生物群落 草原生物群落 森林生物群落

生存环境 极度干旱;年降水量稀少且分布不均匀 半干旱;不同年份或季节雨量不均匀 湿润或较湿润

群落结构 物种少;结构非常简单 物种较少;结构相对简单 物种繁多;结构非常复杂且相对稳定

生存生物特点 动植物具有耐旱特性 植物抵抗干旱能力强,动物善于挖洞或快速奔跑 阳生植物多居上层,阴生植物利用光能较强,动物善于树栖和攀缘

3.群落中生物的适应性

(1)影响群落类型的主要因素:水分、温度等因素。

(2)生物对群落的适应性

①生活在某一群落中的生物都能适应所处的非生物环境。

②群落中不同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约形成有机整体,从而维持种群之间的协调和平衡。

③群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

二、群落的演替

1.演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

2.群落演替的类型比较

3.影响群落演替的因素

(1)群落外界环境的变化。

(2)生物的迁入、迁出。

(3)群落内部种群相互关系的发展变化。

(4)人类的活动。

4.人类活动对群落演替的影响

(1)

(2)人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

1.某沙地的优势种是耐风沙与干旱的灌木而不是草本或乔木。一般这类灌木的根茎干重比大于乔木,请尝试解释其适应性较强的原因。(选择性必修2 P35“思考·讨论”)

提示:灌木树冠低矮,具有很强的防风固沙的能力。根系发达,能从土壤中吸收较多水分。

2.农田中的生物形成人工生物群落,写出它是群落的判断依据。它与森林、草原等自然生物群落相比,有何不同?(选择性必修2 P37“拓展应用”)

提示:农田中生活着多个生物种群,它们不是孤立的,而是直接或间接地联系着,共同构成了有序的整体,即农田生物群落。与自然生物群落相比,人工生物群落的物种丰富度较低,群落结构简单,易受外界影响,需要人工干预才能维持群落的物种组成和结构。

3.如果一块弃耕农田位于干旱的荒漠地区,群落演替最可能发展到哪个阶段?并说明理由。(选择性必修2 P40“图2-12”)

提示:只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。由于处于干旱的荒漠地区,受水分影响,弃耕农田最可能演替到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

1.草原上动植物的种类较少,群落结构相对简单。 (√)

2.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不尽相同。 (√)

3.森林中的乔木、灌木与草本植物之间,可以因生态位的不同而达到相对平衡的状态。 (√)

4.在某一地区,群落演替的结果往往是仅由环境而决定的。 (×)

提示:在某一地区,群落演替的结果往往是由环境和群落内部的生物共同作用而决定的。

5.海岛旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行。

(√)

6.动物群落的演替与光照无关。 (×)

提示:动物群落的演替与光照有关。

1.生活在某一地区的物种能够形成群落,且能和谐共存,原因在于___________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:它们都能适应所处的非生物环境,同时,群落中不同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约形成有机整体,从而维持种群之间的协调和平衡

2.一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,在光裸的岩石上开始的初生演替和从森林被全部砍伐的地方开始的次生演替相比,该次生演替所需的时间短,分析其主要原因_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:形成森林需要一定的土壤条件,该次生演替起始时既具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间

1.自然群落演替的特征

2.外来物种对生物群落的负面影响

外来物种是指借助人类活动越过不能自然逾越的空间障碍,而进入一个原来并没有该物种存在的生态系统的物种。在自然情况下,自然或地理条件构成了物种迁移的障碍,依靠物种的自然扩散能力进入一个新的生态系统是相当困难的。但是,现在人类有意或无意的活动却使物种的迁移越来越频繁。

(1)破坏景观的自然性和完整性

外来植物物种入侵后,会乘机扎根、繁殖,不断扩张,逐渐发展为优势种,使得原有的天然植被景观遭到破坏,并阻碍植被的自然恢复。例如,凤眼蓝原产南美,1901年作为花卉引入中国,20世纪50~60年代曾作为猪饲料推广,此后大量逸生。在昆明滇池内,1994年该物种的覆盖面积约达10 km2,不但破坏当地的水生植被,严重损害当地水生生态系统,还堵塞水上交通,给当地的渔业和旅游业造成很大损失。

(2)摧毁生态系统

由于外来入侵物种杀死或排挤当地植物,依靠当地植物生存的动物也就紧跟着大量减少,引起生态系统中物种的单一化,从而导致很多相应的生态问题,包括引起水土流失、火灾、虫灾以及当地特有的生物资源丧失等,最终导致生态系统的崩溃。

(3)危害物种多样性

外来入侵物种中的一些恶性杂草,如紫茎泽兰、飞机草、薇甘菊、豚草、小蓬草、反枝苋等,可分泌某些化合物抑制其他植物发芽和生长,排挤本土植物并阻碍植被的自然恢复。外域病虫害的入侵会导致严重灾害。原产北美的美国白蛾1979年入侵我国,仅辽宁省的虫害发生区就有100多种本地植物受到危害。

(4)影响遗传多样性

残存的次生植被常被入侵物种分割、包围和渗透,使本土生物种群的分布区进一步破碎化,还可以造成一些物种的近亲繁殖等。有些入侵物种可与同属近缘种,甚至不同属的种杂交。

1.科研人员发现,一些森林在几年内经历两次火灾后,比经历一次火灾更难恢复。为探究其中原因,科研人员做了调查,结果如下所示。

森林 土壤磷(mg/kg) 土壤碳(g/kg) 土壤氮(g/kg)

正常森林 247.1 50.4 3.9

一次火灾后的森林 341.9 56.3 4.6

两次火灾后的森林 164.4 36.8 3.0

分析图、表数据,并推测森林经历两次火灾后更难恢复的可能原因。

提示:两次火灾后的森林中树木种子的密度远远小于一次火灾和正常森林的种子密度,这样新生的树木少,而且土壤中的营养物质磷、碳、氮含量减少,土壤比较贫瘠,不利于植物生长。

2.生物量是指生物群落在单位面积某一时刻现存的有机物总量(一般用干重代表)。泥石流使某原始林群落遭到破坏,经过长期的演替逐渐形成新的恢复群落,但恢复群落植被的总生物量仍然很低,请你提出一条促进这种恢复林快速增加植被生物量的措施。

提示:种植适合本地土壤条件的植物;合理施肥改良土壤;引入土壤微生物,改善土壤状况等。

考查群落的主要类型及特点

1.(2022·辽宁沈阳三模)不同类型的生物群落,群落外貌和物种组成也不相同,下列相关表述正确的是( )

A.生活在草原群落中的生物都不能生活在森林里

B.同一群落中的不同物种都能适应它们所处的非生物环境,因此不存在种间竞争

C.不同的森林群落中,生物适应环境的方式完全相同

D.不同类型生物群落中的生物分别与它们各自生活的环境相适应

D [生活在草原群落中的有些生物也能生活在森林里,A错误;同一群落中的不同物种都能适应它们所处的非生物环境,但是由于空间和资源有限,还是会存在种间竞争,B错误;各个群落中的生物与各自的环境相适应,各种生物适应环境的方式各有差别,C错误;不同生物群落,其生态环境不同,生物群落中的生物与环境相适应,D正确。]

2.(2022·江西南昌三模)盐沼是处于海洋和陆地之间的过渡地区,规则或不规则地被海洋潮汐淹没,常形成红树林—滨海盐沼生态交错带,是具有较高草本或低灌木植被覆盖度的一种湿地生态系统。该湿地生态系统常具有较高的光合固定能力和较缓慢的有机质降解速率。下列关于盐沼生态系统的叙述,正确的是( )

A.盐沼群落是一定时空条件下所有动植物全部个体的天然群聚

B.同一地点不同水深群落类型的差异只与光照强度的不同有关

C.不同水深到陆地区域分布的植被类型有差异,体现了群落的垂直结构

D.盐沼湿地生态系统对净化海水、促淤护岸及缓解全球变暖有重要影响

D [盐沼群落是一定时空条件下动植物及微生物所有个体的天然群聚,A错误;同一地点不同水深群落类型的差异与光照强度、温度等因素的不同有关,B错误;不同水深到陆地区域分布的植被类型有差异,反映了群落的水平结构,C错误;盐沼湿地生态系统常具有较高的光合固定能力和较缓慢的有机质降解速率,对净化海水、促淤护岸及缓解全球变暖有重要影响,D正确。]

群落演替的类型及过程分析

3.(2023·广东佛山联考)通过人工输水来恢复已干涸50多年的青土湖,对阻隔腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠联合具有重要的生态意义。青土湖的演替顺序为荒漠→盐化草甸→草甸。下列叙述错误的是( )

A.青土湖的演替属于次生演替

B.人为因素引发了青土湖的演替

C.演替过程中物种丰富度逐渐增加

D.严重缺水时青土湖无法形成顶极群落

D [由于青土湖保留了土壤条件,故属于次生演替,A正确;由人工输水来恢复已干涸50多年的青土湖可知,人为因素引发了青土湖的演替,B正确;演替过程中物种丰富度逐渐增加,C正确;若该生态系统中的生物群落演替达到最终的平衡状态,即顶极群落,不同地区的气候环境有所不同,其群落最终会演替到各自的顶极群落,D错误。]

4.(2022·湖北襄阳模拟)矿山开发后留下大大小小的废弃矿坑,经生态修复,这些矿山的“疤痕”可变成焕然新生的景观。在生态修复中,矿坑岩壁的绿化是最大的难题,如图为矿山岩壁绿化的示意图,下列相关表述正确的是( )

A.岩壁绿化中设置的种植穴利于土壤微生物的繁殖

B.经改造过的矿坑生物群落发生的变化属于初生演替

C.矿坑绿化过程中,生物的种类和各种生物的数量都在增加

D.垂吊植物、攀缘植物、灌木的不同分布构成群落的垂直结构

A [与矿坑岩壁相比,岩壁绿化中设置的种植穴有较为适宜的土壤和气体环境,有利于土壤微生物的繁殖,A正确;经改造过后的矿坑具备土壤和植被条件,演替的起始条件不是零,故发生的演替属于次生演替,B错误;矿坑绿化过程中,由于条件较为恶劣,只有适宜该条件的生物能存活,故并非生物的种类和各种生物的数量都在增加,C错误;群落中的各种群在垂直方向上的分布构成群落的垂直结构,据图可知,垂吊植物、攀缘植物、灌木的不同分布属于在海拔高度不同的分布,故不属于垂直结构,D错误。]

影响群落演替的因素

5.(2022·山东滨州期末)内蒙古大兴安岭森林火灾后,选择重度火烧迹地为研究区域,进行3种不同更新方式的实验研究。一段时间后,生态恢复的结果如图所示。CK为未发生火灾的对照组。下列说法错误的是( )

A.火灾过后群落的演替为次生演替

B.未发生火灾时优势植物为草本层植物

C.三种更新方式下群落演替的方向相同,速度不同

D.人工促进更新的恢复策略更适合该地区火灾后植被的演替与恢复

B [火灾过后群落的演替为次生演替,A正确;未发生火灾时优势植物为乔木层植物,B错误;由图可知,三种更新方式下群落演替的方向相同,都是草本→灌木→乔木,但是演替的速度不同,C正确;人工促进更新方式恢复生态群落的效果最优,物种数接近未发生火灾的数值,D正确。]

(教师用书独具)

(2022·北京通州一模)高原鼠兔是青藏高原高寒草甸生态系统中群居性的小型哺乳类动物,通过掘洞和采食行为对高寒草甸产生了一定的影响。

(1)高寒草甸生态系统由高原上所有的生物与____________________共同组成,在此生态系统组成成分中,高原鼠兔属于________者。

(2)为研究高原鼠兔干扰对高寒草甸植物多样性和土壤的影响,科学家进行了相关实验,结果如下。

表1 高原鼠兔干扰对植物群落物种组成的影响

序号 物种 干扰梯度

T1 T2 T3 T4

1 高山嵩草 0.509 0.576 0.554 0.495

2 小花草玉梅 0.309 0.301 0.271 0.461

3 珠芽蓼 0.012 0.057 - -

4 大黄 0.011 0.054 - -

5 蒲公英 - - 0.003 -

6 黄帚橐吾 - - - 0.020

植物多样性指数 2.779 3.2368 2.74 2.257

注:“-”表示此物种在该样方中未出现。

表2 高原鼠兔干扰对土壤中物质成分的影响

T1 T2 T3 T4

土壤含水量(%) 43.1 35.9 34.7 32.9

土壤有机碳(g/kg) 52.6 65.8 41.2 42.8

土壤全氮(g/kg) 1.37 1.22 1.15 0.95

①在实验地通过________方式选取36个25 m×25 m的样地,划分4个干扰梯度。

②由表1中结果可知,干扰梯度分别为__________时植物种类最多和最少。干扰梯度从T1增加至T4的过程中,________物种始终在竞争中占优势,但其主导地位的变化趋势是________。高寒草甸群落__________(填“有”或“没有”)演替为其他群落。

③随高原鼠兔干扰梯度的增加,土壤裸露的面积会增大,植物群落中的珠芽蓼、大黄等湿生植物会退出该群落,结合表1及表2的结果,推测可能的原因是

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(3)高原鼠兔主要采食禾本科、莎草科、豆科等固氮植物,对表2中土壤有机碳、全氮含量变化原因的推测正确的有________。

a.伴随高原鼠兔的掘洞和采食、地面排泄活动会增加土壤有机碳含量

b.随干扰梯度的增大,植物多样性下降,使土壤有机碳的输入源减少

c.高原鼠兔对植物采食策略的选择,对土壤中氮元素含量的来源无影响

d.土壤裸露面积的增加,加快土壤侵蚀过程,使土壤全氮含量下降

(4)研究表明,高原鼠兔的活动并不是影响高山草甸退化的主要原因。请结合已有知识及本研究,提出一种高寒草甸放牧可持续发展的对策。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)某一区域所有的生物、非生物的物质和能量共同组成了生态系统;高原鼠兔是动物,属于生态系统的消费者。(2)①该实验中,样地的选取要做到随机取样。②根据表1数据分析可知,干扰梯度为T2时植物种类最多,干扰梯度为T4时植物种类最少;干扰梯度从T1增加至T4的过程中,高山嵩草的数值先增加后降低,但是始终最大,说明其始终在竞争中占优势,但其主导地位的变化趋势是先增加后降低;高寒草甸群落的物种组成发生了一定的改变,但是并没有演替为其他群落。③随高原鼠兔干扰梯度的增加,土壤裸露的面积会增大,植物群落中的珠芽蓼、大黄等湿生植物会退出该群落,结合表1和表2分析,其原因可能是高原鼠兔数量增加,对土壤的掘土程度增加,导致土壤含水量明显降低,从而影响植物群落的动态变化。(3)高原鼠兔的掘洞和采食、地面排泄等活动,会增加土壤有机碳含量,a正确;土壤中的有机碳可以来自植物、动物和微生物,因此随干扰梯度的增大,植物多样性有所下降,会导致土壤有机碳的输入源减少,b正确;不同植物的主要成分含量是有差异的,因此高原鼠兔对植物采食策略的选择,对土壤中氮元素含量的来源是有影响的,c错误;土壤裸露面积的增加,加快了土壤侵蚀过程,进而会使土壤全氮含量下降,d正确。(4)高寒草甸放牧时要想做到可持续发展,应该做到合理放牧;合理控制高原鼠兔的种群数量;合理种植固氮类植物等。

[答案] (1)非生物的物质和能量 消费 (2)①随机 ②T2、T4 高山嵩草 (随干扰梯度增加)先增加后降低 没有 ③高原鼠兔数量增加,对土壤的掘土程度增加,土壤含水量明显降低,从而影响植物群落的动态变化 (3)abd (4)合理控制高原鼠兔的种群数量;合理放牧;合理种植固氮类植物

1.核心概念

(1)(选择性必修2 P22)群落:在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合。

(2)(选择性必修2 P23)物种丰富度:一个群落中的物种数目。

(3)(选择性必修2 P24)原始合作:两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。

(4)(选择性必修2 P27)生态位:一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。

(5)(选择性必修2 P38)演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。2.结论语句

(1)(选择性必修2 P25~26)在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,决定植物地上分层的环境因素为光照、温度等,决定植物地下分层的环境因素为水分、无机盐等;动物的分层现象则与栖息空间和食物条件有关。

(2)(选择性必修2 P28)群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及生物与环境间协同进化的结果。

(3)(选择性必修2 P40)如果陆地环境条件适宜,群落都能演替到最高阶段——森林阶段。在干旱地区,一般只能演替到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

(4)(选择性必修2 P41)影响群落演替的因素常常处于变化的过程中,适应变化的种群数量增长或得以维持,不适应的数量减少甚至被淘汰。

(5)(选择性必修2 P42)人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

1.(2022·全国乙卷)分层现象是群落研究的重要内容。下列关于森林群落分层现象的叙述,正确的是( )

①森林群落的分层现象提高了生物对环境资源的利用能力

②森林植物从上到下可分为不同层次,最上层为灌木层

③垂直方向上森林中植物分层现象与对光的利用有关

④森林群落中动物的分层现象与食物有关

⑤森林群落中植物的分层现象是自然选择的结果

⑥群落中植物垂直分层现象的形成是由动物种类决定的

A.①③④⑤ B.②④⑤⑥

C.①②③⑥ D.③④⑤⑥

A [①森林群落的分层现象在占地面积相同的情况下提供了更多的空间,提高了生物对阳光等环境资源的利用能力,①正确;②森林植物从上到下可分为不同层次,最上层为乔木层,②错误;③影响植物群落垂直分层的主要因素是光照,因此,垂直方向上森林中植物分层现象与对光的利用有关,③正确;④森林群落中动物的分层现象与食物和栖息空间有关,④正确;⑤群落垂直结构的分层现象、群落的水平结构等都是自然选择的结果,⑤正确;⑥群落中植物垂直分层现象的形成主要是由光照决定的,⑥错误。]

2.(2022·广东选择性考试)荔枝是广东特色农产品,其产量和品质一直是果农关注的问题。荔枝园A采用常规管理,果农使用化肥、杀虫剂和除草剂等进行管理,林下几乎没有植被,荔枝产量高;荔枝园B与荔枝园A面积相近,但不进行人工管理,林下植被丰富,荔枝产量低。研究者调查了这两个荔枝园中的节肢动物种类、个体数量及其中害虫、天敌的比例,结果见下表。

荔枝园 种类(种) 个体数量(头) 害虫比例(%) 天敌比例(%)

A 523 103 278 36.67 14.10

B 568 104 118 40.86 20.40

回答下列问题:

(1)除了样方法,研究者还利用一些昆虫有________性,采用了灯光诱捕法进行取样。

(2)与荔枝园A相比,荔枝园B的节肢动物物种丰富度____________,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了______________________,有利于其生存。

(3)与荔枝园B相比,荔枝园A的害虫和天敌的数量________,根据其管理方式分析,主要原因可能是________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(4)使用除草剂清除荔枝园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态荔枝园简单种植方案(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构),并简要说明设计依据__________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)采用灯光诱捕法,利用的是某些昆虫具有趋光性。(2)由题表可知,荔枝园B节肢动物的种类数多于荔枝园A,即荔枝园B节肢动物的物种丰富度高,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了食物和栖息空间,有利于其生存。(3)由题表可知,荔枝园A的节肢动物总数量以及害虫和天敌的比例均低于荔枝园B,可推知荔枝园A的害虫和天敌的数量均低于荔枝园B ,原因可能是荔枝园A使用杀虫剂,降低了害虫的数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也低。(4)根据群落结构和种间关系原理,在荔枝林下种植大豆等固氮作物,可以为果树提供氮肥,并通过竞争关系减少杂草的数量,避免使用除草剂;同时通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。

[答案] (1)趋光 (2)高 食物和栖息空间

(3)低 荔枝园A使用杀虫剂,可降低害虫数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也低 (4)林下种植大豆等固氮作物,通过竞争关系可减少杂草的数量,同时为果树提供氮肥;通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用

(教师用书独具)

1.(2020·全国卷Ⅱ)河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的,演替的顺序是( )

A.②①③ B.③②①

C.①③② D.③①②

A [河水携带泥沙进入大海时,在入海口淤积形成三角洲的过程中,海水逐渐淡化,所以,该三角洲上的植物生长环境的变化为:生长在海水环境中→生长在淡水环境中→生长在陆地环境中,对应的植物群落演替顺序是②①③,A选项正确。]

2.(2020·全国卷Ⅰ)土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述,错误的是( )

A.调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标记重捕法

B.土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多

C.土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力,进而影响植物生长

D.土壤小动物呼吸作用产生的CO2参与生态系统中的碳循环

A [土壤小动物身体微小,活动能力较强,可采用取样器取样法调查其数量,不适合用标记重捕法进行调查,A项错误;丰富度是指一个群落中的物种数目,物种数目越多,丰富度越高,B项正确;题述土壤小动物可以将有机物分解成无机盐和CO2等,无机盐可以提高土壤肥力,影响植物生长,C项正确;土壤小动物呼吸作用产生的CO2可以被绿色植物等利用从而进入生物群落,参与生态系统中的碳循环,D项正确。]

3.(2022·湖南选择性考试)入侵生物福寿螺适应能力强、种群繁殖速度快。为研究福寿螺与本土田螺的种间关系及福寿螺对水质的影响,开展了以下实验:

实验一:在饲养盒中间放置多孔挡板,不允许螺通过,将两种螺分别置于挡板两侧饲养;单独饲养为对照组。结果如图所示。

实验二:在饲养盒中,以新鲜菜叶喂养福寿螺,每天清理菜叶残渣;以清洁自来水为对照组。结果如表所示。

养殖天数(d) 浑浊度(FTU) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L)

实验组 对照组 实验组 对照组 实验组 对照组

1 10.81 0.58 14.72 7.73 0.44 0.01

3 15.54 0.31 33.16 8.37 1.27 0.01

5 23.12 1.04 72.78 9.04 2.38 0.02

7 34.44 0.46 74.02 9.35 4.12 0.01

注:水体浑浊度高表示其杂质含量高。

回答下列问题:

(1)野外调查本土田螺的种群密度,通常采用的调查方法是________。

(2)由实验一结果可知,两种螺的种间关系为________。

(3)由实验二结果可知,福寿螺对水体的影响结果表现为________________________。

(4)结合实验一和实验二的结果,下列分析正确的是________(填序号)。

①福寿螺的入侵会降低本土物种丰富度 ②福寿螺对富营养化水体耐受能力低 ③福寿螺比本土田螺对环境的适应能力更强 ④种群数量达到K/2时,是防治福寿螺的最佳时期

(5)福寿螺入侵所带来的危害警示我们,引种时要注意_______________________

_____________________________________________________________________(答出两点即可)。

[解析] (1)由于本土田螺活动能力弱、活动范围小,故调查本土田螺的种群密度时,常采用的调查方法是样方法。(2)由坐标图形可以看出,随着培养天数增加,单独培养时,本土田螺生存率与福寿螺无明显差异,混合培养时,本土田螺生存率明显下降,福寿螺生存率没有明显变化,两者属于种间竞争关系。(3)据表中数据可见:随着福寿螺养殖天数增加,水体浑浊度增加,说明水质被污染,总氮量、总磷量增加,说明引起了水体富营养化。(4)结合实验一和实验二的结果可知,福寿螺对环境的适应能力比本土田螺强,更适应富营养化水体,竞争中占优势,导致本土田螺数量减少,降低了本土物种丰富度,需在种群数量在K/2前防治,此时种群增长速率没有达到最高,容易防控,故选①③。(5)引入外来物种,可能会破坏当地的生物多样性,故在引入前需要考虑物种对当地环境的适应性,有无敌害及是否对其他物种形成敌害,还需建立外来物种引进的风险评估机制、综合治理机制及跟踪监视等。

[答案] (1)样方法 (2)种间竞争 (3)水体富营养化,水质被污染 (4)①③ (5)物种对当地环境的适应性,有无敌害及是否对其他物种形成敌害

课时分层作业(三十) 群落及其演替

1.(2022·河北石家庄二模)下图所示为几个生物类群大小在不同年份的变化曲线,其中在2012年发生了火灾。据此判断下列叙述不正确的是( )

A.2016年可能比2011年群落的垂直结构更简单

B.如果未发生火灾,2016年时白花的耐阴灌木将消失

C.在火灾的选择下,白花耐阴灌木比红花耐阴灌木更适合生长

D.火灾前后,群落中占优势的物种类型发生了变化

B [据图可知,2016年的类群种类和数目均小于2011年,故2016年可能比2011年群落的垂直结构更简单,A正确;白花的耐阴灌木在2011~2012年数量均低于红花的耐阴灌木,说明其与红花的耐阴灌木竞争中不占优势,故如果未发生火灾,2016年时白花的耐阴灌木可能保持在较低水平,而不会消失,B错误;火灾发生后,红花的耐阴灌木从数量最多到数量降低,而白花的耐阴灌木数量增加,说明在火灾的选择下,白花的耐阴灌木比红花的耐阴灌木更适合生长,C正确;火灾发生前,优势物种是红花的耐阴灌木和针叶树,火灾发生后,优势物种变为不耐阴的黄花灌木和白花的耐阴灌木,说明火灾前后,群落中占优势的物种类型发生了变化,D正确。]

2.(2022·广东广州模拟)湿地是鸟类的天堂。下表是某湿地中4种鹬类(肉食性鸟类)的主要食物来源情况,数字表示所占比例。下列叙述正确的是( )

食物 鹬类 双壳类 虾类 多毛类 腹足类 蟹类 其他

斑尾塍鹬 18.05 26.71 49.36 — 2.86 3.02

大滨鹬 60.88 3.42 — 30.17 1.41 4.12

大杓鹬 4.58 1.63 0.71 — 92.47 0.61

白腰杓鹬 6.37 5.84 2.07 1.59 84.13 —

A.表中所有动物共同构成湿地群落

B.4种鹬类中斑尾塍鹬和大滨鹬之间竞争关系最激烈

C.通过食物多样化能降低部分鹬类之间的竞争

D.像鹬类这样的捕食者的存在不利于增加湿地物种多样性

C [群落是某区域的全部生物,应该包含所有的动物、植物和微生物,A错误;从表格数据看,斑尾塍鹬偏好捕食多毛类和虾类,而大滨鹬不捕食多毛类,虾类捕食也很少,跟斑尾塍鹬在食物上的竞争关系很弱,B错误;4种鹬类之间主要存在食物和栖息空间的竞争,通过食物多样化能降低部分鹬类之间的竞争,C正确;捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的形成腾出空间,因此捕食者的存在有利于增加物种的多样性,D错误。]

3.(2022·山东德州三模)高山树线是指天然森林分布的海拔上限,气候变暖使高山树线向更高海拔迁移。树线之上低矮、稀疏的灌丛或草丛有利于树线上升,而较为高大、茂密的灌丛由于其较强的竞争作用抑制树线的上升。随着海拔上升,降水减少,上升区域中的植被趋于集群分布,集群强度与树线上升速率呈显著负相关。下列叙述正确的是( )

A.气候变暖对不同区域内植被的生态位分布无显著影响

B.不同海拔地带的植被类型有所差异,体现了群落的垂直结构

C.树线上升速率只受外界环境因素和种间关系的影响

D.高山树线迁移的过程伴随着群落的演替

D [据题意,气候变暖使高山树线向更高海拔迁移,影响了植被所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,因此对不同区域内植被的生态位分布有显著影响,A错误;垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象,而不同海拔地带的植被类型属于不同的群落,因此不同海拔地带的植被类型的差异不能体现出群落的垂直结构,B错误;据题意,随着海拔上升,降水减少,上升区域中的植被趋于集群分布,集群强度与树线上升速率呈显著负相关,因此树线上升速率不仅受外界环境因素和种间关系的影响,也受到种内关系的影响,C错误;高山树线向高海拔的迁移过程中,原有的植被和土壤条件存在,随着迁移过程中植被等的变化,群落发生了演替,D正确。]

4.(2022·广东广州模拟)塞罕坝位于河北省承德市与内蒙古自治区交界处。60年前,第一代塞罕坝林场的建设者在“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地上奉献了青春,用手中的锄头开启了“荒原变成林海”的奇迹故事。时间流逝半个多世纪,经过三代塞罕坝人艰苦奋斗,终于在荒漠上造出百万亩林海,为京津构筑了一道“绿色长城”。下表是研究人员对塞罕坝林场两种乔木的调查数据(单位:株/hm2)。下列相关说法错误的是( )

树种 幼年树 成年树 老年树

花栎树 830 75 45

华北松 73 70 72

A.“荒原变成林海”说明人类活动会影响群落演替的速度和方向

B.在荒漠上造出百万亩林海的过程中发生了群落的初生演替

C.荒漠的群落结构简单,荒漠中的植物一般具有耐旱的特性

D.表中花栎树和华北松种群的年龄结构分别为增长型和稳定型

B [“荒原变成林海”体现了人类活动会影响群落演替的速度和方向,A正确;荒漠生物群落的植被稀疏,在荒漠上造出百万亩林海的过程中发生了群落的次生演替,B错误;荒漠生态系统营养结构简单,物种很少、群落结构简单,植物一般具有耐旱特性,C正确;由表可知,花栎树幼年树较多,属于增长型,而华北松幼年树、成年树、老年树比例相当,属于稳定型,D正确。]

5.(2022·广东汕头二模)下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据。

草原类型 草甸草原 典型草原 荒漠草原

植物总种数 160 100 80

平均种数(种数/m2) 20 18 10

平均产量(kg干重/hm2) 2 000 900 200

旱生植物的种数比例(%) 25.0 49.1 78.0

据表可以确认的是( )

A.在植物较丰富区域采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群密度均大于荒漠草原

C.流经草甸草原的总能量大于典型草原

D.表中荒漠草原旱生植物的种类最高

D [使用样方法调查种群密度时,为求调查结果准确,应严格遵循随机取样,而不是在植物丰富的区域取样,A不符合题意;表中数据缺乏单位面积中每种种群的个体数量,不能说明典型草原中任意种群的种群密度均大于荒漠草原,B不符合题意;流经某生态系统的总能量是该生态系统中全部生产者固定太阳能的总量,仅根据表中两种草原的平均产量,不清楚呼吸消耗的情况,无法比较2个草原上的生产者固定太阳能的总量,C不符合题意;由表中数据可知,荒漠草原中旱生植物种数为80×78.0%=62.4,典型草原中旱生植物种数为100×49.1%=49.1,草甸草原中旱生植物种数为160×25%=40,荒漠草原中旱生植物种数最多,D符合题意。]

6.(2022·湖南雅礼一模)西双版纳是我国高纬度、高海拔保存最完整的热带雨林,包括季节雨林、山地雨林等植被类型,季节雨林主要分布在海拔1 000米以下,山地雨林主要分布在1 300~1 800米。下表是某研究机构对雨林土壤节肢动物多样性的部分调查结果。下列相关叙述不正确的是( )

项目 山地雨林 季节雨林

种群数 数量密度/(个·m-2) 种群数 数量密度/(个·m-2)

9月 11月 9月 11月 9月 11月 9月 11月

凋落物层(50 cm×50 cm) 22 22 8 892 8 613 15 19 1 004 4 556

A(0~5 cm) 15 7 11 943 7 095 12 9 3 030 1 604

B(5~10 cm) 7 5 789 458 5 4 637 866

C(10~15 cm) 8 5 840 407 5 6 637 306

A.由调查结果可知,土壤节肢动物主要栖息在凋落物层和A层

B.节肢动物在森林凋落物和土壤不同层次中的分布体现了群落的垂直结构

C.节肢动物在山地雨林和季节雨林中的分布有差异,体现了群落的水平结构

D.9月和11月的调查结果不同,说明群落的物种组成和空间结构可随季节发生变化

C [凋落物层和A层的种群数和数量密度远高于B、C层,可知凋落物层和A层是节肢动物的主要栖息场所,A正确;节肢动物在森林凋落物和土壤不同层次中的分布有明显的分层现象,体现了群落的垂直结构,B正确;山地雨林和季节雨林是分布于不同海拔高度的两种群落类型,节肢动物在不同群落中的分布不能体现群落的水平结构,C错误;9月是雨季,11月降水量减少,温度逐步降低,使群落的物种组成和空间结构都发生了变化,D正确。]

7.(2023·广东惠州调研)某池塘中有三个优势种群,分别是鳙鱼、浮游动物A和浮游植物B。鳙鱼生活在中层,以浮游动物A和浮游植物B为食;浮游动物A以水表层浮游植物B为食。下列相关叙述错误的是( )

A.鳙鱼的食物来源不同,鳙鱼所处的营养级不同

B.鳙鱼和浮游植物B的分层现象属于群落垂直结构

C.捕捞小型野杂鱼和适当的施肥,可以提高鳙鱼的产量

D.当池塘干涸后,有新的群落定居于此,该过程为初生演替

D [鳙鱼的食物来源不同,则鳙鱼所处的营养级可能会改变,若以浮游植物B为食,则处于第二营养级,若以浮游动物A为食,则处于第三营养级,A正确;鳙鱼和浮游植物B的分层现象属于群落垂直结构,B正确;捕捞小型野杂鱼和适当的施肥,可以为鳙鱼提供更多的食物,因此可以提高鳙鱼的产量,C正确;当池塘干涸后,有新的群落定居于此,该过程为次生演替,D错误。]

8.(2022·山东等级考)在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中,各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律,如图所示。

频度 级

1%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~80% 81%~100% A B C D E

(1)若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于________级,而调查发现该频度级中的植物乙不是优势种,则乙的种群密度和分布范围的特点分别是________、________。

(2)若某草地植物物种的频度级符合上图所示比例关系,且属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为________种。

(3)若研究植物甲的生态位,通常需要研究的因素有________(填标号)。

A.甲在该区域出现的频率

B.甲的种群密度

C.甲的植株高度

D.甲与其他物种的关系

(4)随着时间的推移,群落可能会发生演替。群落演替的原因是_______________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)优势种是指群落中占优势的种类,它包括群落每层中在数量上最多、体积上最大、对生境影响最大的种类,而某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,因此若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于E级。调查发现E级中的植物乙不是优势种,说明植物乙在整个群落的数量较多,即乙的种群密度大,同时说明植物乙在整个群落中分布范围广。(2)由图可知,D频度级物种数所占百分比为8%,属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200种。(3)研究植物的生态位,通常要研究它在该区域出现的频率、种群密度、植株高度等特征,同时也要研究它与其他物种的关系。故选ABCD。(4)群落演替的原因:①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,但对另一些物种生存产生不利影响。②生物本身不断的繁殖,迁移或者迁徙。③种内与种间关系的改变。④人类活动的干扰:人类活动的影响远远超过其他的自然因素。

[答案] (1)E 大 广 (2)200 (3)ABCD (4)环境不断变化;生物本身不断的繁殖,迁移或者迁徙;种内与种间关系的改变;人类活动的干扰

9.(2022·山东潍坊三模)生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用的资源情况,以及与其他物种的关系等。种群空间格局是指组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局。种群和群落是生态学研究的两个视角,下列说法正确的是( )

A.种群中的不同个体在群落中占据的生态位不同

B.种群的个体在空间中的位置状态包括垂直分布和镶嵌分布

C.群落不同物种之间的生态位往往高度重叠

D.不同物种间的种间关系可能不只存在一种情况

D [结合题意可知,生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用的资源情况,以及与其他物种的关系等,而种群中的不同个体在群落中的位置不能称为生态位,A错误;垂直分布和镶嵌分布(水平结构)都是群落中不同物种的特征,种群的个体属于同一物种,B错误;群落中不同物种之间的生态位重叠度较低,以充分利用资源,C错误;群落中两个物种之间可能存在一种以上的种间关系,如蛇与猫头鹰可能是捕食关系,也可能是种间竞争关系,D正确。]

10.(2023·广东佛山质检)中国茶书中蕴含很多关于茶树种植的生态学智慧。《茶解》对混林茶园进行如下描述:茶园唯有桂树、梅树、木兰、苍松、翠竹之类的植物,与茶树间作,才足以“蔽覆霜雪,掩映秋阳”。下列叙述错误的是( )

A.混林茶园植物群落有明显的分区现象

B.混林茶园比单一种植的茶园稳定性更高

C.混林茶园可以提高空间和资源的利用率

D.可推测茶树有喜漫射光、耐荫的特性

A [混林茶园植物之间混作,不具有明显的分区现象,A错误;混林茶园物种丰富度高,比单一种植的茶园稳定性更高,B正确;混林茶园可以提高空间和资源的利用率,C正确;茶园种植比茶树高的植物,可推测茶树有喜漫射光、耐荫的特性,D正确。]

11.(2022·山东德州三模)空心莲子草作为中国首批外来入侵物种之一,既具有水生型的特征,又具有旱生型的特征,因其对环境强大的适应能力,在入侵南四湖新薛河湿地后,很快对当地的生态系统造成了极大的危害。科研小组探究了空心莲子草入侵对当地群落的影响机制以及防治对策。

(1)根据下表分析,随着空心莲子草入侵程度的增加,芦苇群落________(填“发生”或“未发生”)演替,判断依据是_____________________________。

空心莲子草的入侵通过降低__________________________多样性改变了南四湖的生物多样性,破坏了该湿地的生态平衡。

不同空心莲子草入侵程度下芦苇群落物种重要值分析

物种名称 空心莲子草盖度为20%左右 空心莲子草盖度为50%左右 空心莲子草盖度为80%左右

空心莲子草 0.34 0.74 0.99

芦苇 0.18 0.08 0.01

双穗雀稗 0.25 0.00 0.00

鸡矢藤 0.00 0.18 0.00

菰 0.23 0.00 0.00

注:物种重要值是某物种在群落中地位和作用的综合数量指标;盖度是指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。

(2)研究发现空心莲子草入侵后,土壤种子库中某些需光性植物种子减少,根据图甲分析,其判断依据是_______________________________________________

_____________________________________________________________________。

结合图乙,从物质和能量的角度分析,空心莲子草入侵后成为芦苇群落的优势种的原因可能是________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

图甲

图乙

(3)研究表明,博落回、凤尾蕨、樟树叶及柳杉叶的水浸提液均能降低空心莲子草的生长速度、生物量及株高,这说明上述植物通过________信息来调节生物的种间关系。若要在南四湖种植上述植物对空心莲子草进行生物防治,还需要考虑的问题有_____________________________________________(至少答出两条)。

除了上述方法外,对空心莲子草进行生物防治时还可以选用的方法有________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)随着空心莲子草入侵程度的增加,群落中的优势种变成空心莲子草,群落的物种组成发生了改变,因此群落发生了演替;空心莲子草的入侵降低了物种多样性和遗传多样性,破坏了该湿地的生态平衡。(2)补光条件下,空心莲子草入侵组芦苇群落土壤种子库物种数大幅下降,说明空心莲子草争夺阳光的能力更强;结合柱状图可知,空心莲子草提高了土壤中有效氮和有效磷的浓度,从而促进了自身的生长,在对光能的争夺中具有优势,光能是生态系统能量的最初来源,是通过光合作用转变为有机物的能量,可以用于植物的生长、发育和繁殖,因此空心莲子草入侵后成为芦苇群落的优势种。(3)博落回、凤尾蕨、樟树叶及柳杉叶的水浸提液均能降低空心莲子草的生长速度、生物量及株高,水浸提液中含有化学物质,是化学信息;利用上述四种植物进行生物防治,需要考虑上述植物是否适应南四湖的环境、上述植物产生的物质是否会抑制本地物种的生长、上述植物对南四湖资源的争夺能力是否比空心莲子草强等;上述四种植物与空心莲子草之间是种间竞争关系,除了种间竞争抑制空心莲子草的生长繁殖,也可以引入空心莲子草的天敌(捕食)、引入能侵染空心莲子草的寄生菌等进行生物防治。

[答案] (1)发生 群落的物种组成发生了改变 物种多样性和遗传 (2)补光条件下,空心莲子草入侵组芦苇群落土壤种子库物种数大幅下降,说明空心莲子草争夺阳光的能力更强 空心莲子草提高了土壤中有效氮和有效磷的浓度,从而促进了自身的生长;在对光能的争夺中具有优势 (3)化学 上述植物是否适应南四湖的环境、上述植物产生的物质是否会抑制本地物种的生长、上述植物对南四湖资源的争夺能力是否比空心莲子草强 引入空心莲子草的天敌、引入能侵染空心莲子草的寄生菌

(教师用书独具)

1.(2022·河北石家庄模拟)生态位是指每个个体或种群在种群或群落中的时空位置及功能关系。某鸟类自然保护区是以迁徙鸟类及其栖息地为主要保护对象的湿地类型自然保护区。研究团队以该保护区中四种占优势的水鸟为研究对象,调查并分析了它们的生态位,调查分析结果如表所示。

物种 观察数量/只 觅食生境出现率/% 鸟胃中主要的食物种类/%

生境1 生境2 生境3 小坚果 茎类 草屑 螺类 贝壳砂砾 甲壳类

绿翅鸭 2 120 67 0 33 52.8 16.7 0 12 13 0

绿头鸭 1 513 98 1 1 78.3 0.8 0 7.1 5.6 1.1

鹤鹬 1 678 64 0 36 0 0 50 25 25 0

青脚鹬 1 517 29 28 43 0 0 33.3 33.3 0 33.3

注:螺类以泥土中的微生物和腐殖质及水中浮游植物、幼嫩水生植物、青苔等为食。

下列叙述错误的是( )

A.该鸟类自然保护区中对优势水鸟的调查属于群落水平的研究

B.绿翅鸭和鹤鹬选择的觅食生境基本相同,但其生态位存在一定差异

C.青脚鹬在生态系统中属于第二营养级

D.群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源

C [优势水鸟包含多个种群,对优势水鸟的调查属于群落水平的研究,A正确;绿翅鸭和鹤鹬选择的觅食生境基本相同,但是食物种类有较大差异,其生态位存在差异,B正确;该生态系统中青脚鹬以草屑、螺类等为食,属于第二和第三营养级,C错误;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源,D正确。]

2.(2022·山东德州期末)科研人员于2020年4~7月,采用专业仪器在鄱阳湖湿地监测点每天采集鸟类声音数据;借助统计软件将鸟类声音数据转化为具有生物信息的声学指数—BI指数;用来阐明鸟类多样性特征及活动习性的强弱程度,鸟类群落发出的声音强度越大,频段越多,BI指数越高。下列相关说法错误的是( )

A.在4~7月份进行调查是因为鸟类活动具有明显的季节性变化

B.两条曲线波形有明显的不同说明不同鸟类的生态位有差异

C.该检测点18 点时鸟类多样性特征及活动习性强弱程度更强

D.调查期间该群落的物种丰富度、种间关系复杂程度逐渐增加

C [由图可知,4~7月份曲线波动范围较大,说明鸟类活动在4~7月份具有明显的季节性变化,A正确;由图可知,两条曲线波形有明显的不同,说明鸟类多样性特征及活动习性的强弱程度不同,即不同鸟类的生态位有差异,B正确;6点趋势变化线高于18点,说明该检测点6 点时鸟类多样性特征及活动习性强弱程度更强,C错误;无论是6点检测还是18点检测,检测点的趋势都是呈上升趋势,说明鸟类多样性特征及活动习性逐渐增强,即调查期间该群落的物种丰富度、种间关系复杂程度逐渐增加,D正确。]

3.(2022·湖北襄阳模拟)湖北省保康县种植茶叶历史悠久,保康绿茶以高香著称。但近年来,土壤中重金属污染和农药残留严重影响茶叶的品质。某科研小组对某重金属污染地区的单作茶园生态系统(种植单一品种茶树)进行了调查研究,并对其实施了植物修复技术,植物修复是通过绿色植物(如豆科、禾本科等超积累植物)从被污染环境中吸收一种或几种重金属,并将其转移、贮存到地上部分,从而降低环境中重金属的浓度,以达到修复被污染环境的目的。请回答下列问题:

(1)降低环境中重金属的浓度,修复被污染环境可以提高生态系统稳定性,生态系统稳定性是指_______________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(2)选择适宜的豆科植物进行植物修复,降低环境中重金属浓度的同时土壤肥力也明显提升,分析土壤肥力提升的原因是_________________________________

_____________________________________________________________________。

(3)蜘蛛在茶园生态系统中发挥着重要作用。在不同类型的茶园中对蜘蛛的相关指数进行了调查,得到题表数据(有机茶园不喷洒除草剂,每年采茶1次;无公害茶园每年喷洒除草剂2次,采茶4次;普通茶园每年喷洒除草剂2次,采茶6次)

项目 有机茶园 无公害茶园 普通茶园

个体数 1 615 982 601

物种数 57 48 34

丰富度指数 7.72 6.83 5.22

①分别从不同类型的茶园各选取10个茶丛,调查并统计其上蜘蛛的相关指数,该过程采用的方法有________和________。

②普通茶园中蜘蛛的丰富度指数最低的原因可能是_______________和______________。

(4)研究发现,植物在受到轻度有害物质的刺激时,会通过加快细胞呼吸来补偿生理上受到的损害,以适应有害物质的刺激,称为伤呼吸。某实验小组欲探究5 μmol/L氯化镉溶液对大豆幼苗是否存在伤呼吸作用。请简要写出实验思路并预测实验结果及结论。(实验所需材料及试剂有某大豆幼苗、5 μmol/L氯化镉溶液等)

实验思路:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

实验结果及结论:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)生态系统稳定性即为生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。主要通过负反馈调节来完成,不同生态系统的自我调节能力不同。(2)重金属浓度增加会导致土壤微生物的生物多样性及数量降低,其降解有机物能力下降,土壤肥力下降,大豆吸收了重金属,土壤中微生物增加,包括根瘤菌等,根瘤菌固氮使土壤肥力增加。(3)①分别从不同类型的茶园各选取 10 个茶丛,由于蜘蛛活动范围比较小、活动能力比较弱,故调查蜘蛛个体数(种群密度)的方法为样方法。表格中蜘蛛的物种数量确定,统计蜘蛛物种数的方法采用记名计算法。②普通茶园每年喷洒除草剂2次,采茶6次,可以看出采茶较频繁,频繁采茶改变了茶园为蜘蛛提供的食物和栖息空间,喷洒除草剂也不利于蜘蛛的生长繁殖。(4)本实验欲探究5 μmol/L氯化镉溶液对大豆幼苗是否存在伤呼吸作用,自变量为是否用5 μmol/L氯化镉溶液处理,实验对象为大豆幼苗,因变量为呼吸强度,因此实验思路为:取生长发育状况相同的大豆幼苗若干随机均分为A、B两组,将A组幼苗置于5 μmol/L氯化镉溶液处理一段时间,B组不做处理,其他条件相同且适宜,一段时间后测定两组幼苗的呼吸作用强度。实验结果及结论:若A组呼吸速率大于B组,则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗存在伤呼吸作用;若A组呼吸速率小于或者等于B组,则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗不存在伤呼吸作用。

[答案] (1)生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力 (2)根瘤菌固氮增加了土壤肥力 (3)①记名计算法 样方法 ②喷洒除草剂不利于蜘蛛的生长繁殖 频繁采茶改变了茶园为蜘蛛提供的食物和栖息环境 (4)取生长发育状况相同的大豆幼苗若干随机均分为A、B两组,将A组幼苗置于5 μmol/L氯化镉溶液处理一段时间,B组不做处理,其他条件相同且适宜,一段时间后测定两组幼苗的呼吸作用强度 若A组呼吸速率大于B组则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗存在伤呼吸作用;若A组呼吸速率小于或者等于B组则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗不存在伤呼吸作用

4.(2022·湖北武汉模拟)近几十年来,我国北方农牧交错带的沙漠化加剧,生态环境恶化。为探究退耕还林还草工程的效果,科研人员以耕作的农田为对照,以退耕后人工种植的柠条(灌木)林地、人工杨树林地和弃耕后自然恢复草地为研究样地,调查了退耕还林与还草不同类型样地的地面节肢动物群落结构特征,调查结果如表所示。

样地类型 优势类群(科) 常见类群数量(科) 总类群数量(科)

农田 4 6 10

柠条林地 1 9 10

杨树林地 1 6 7

自然恢复草地 4 11 15

下列叙述正确的是( )

A.上述样地中,节肢动物的物种丰富度最高的是杨树林地

B.为促进生物多样性的保护,退耕还林时应尽量避免种植单树种纯林

C.农田优势类群多于退耕还林样地,原因是农田中有机物含量较高

D.退耕还林措施对地面节肢动物多样性的恢复效应比退耕还草措施好

B [据表可知,自然恢复草地的总类群数量为15,因此物种丰富度最高,自然恢复草地植物的种类多,可为节肢动物提供更多的食物条件和栖息空间,因此自然恢复草地节肢动物更多,A错误;针对退耕还林工程对生物多样性保护的意义,应提高人工混交林的种植面积,降低纯林的比例,B正确;农田与其他退耕还林样地相比,人们会在农田中灌溉和施肥,从而使农作物产量提高,因此从非生物因素的角度分析,农田优势类群更多的原因是水和无机盐含量较高,C错误;据表分析可知,退耕后人工种植的柠条(灌木)林地、人工杨树林地的节肢动物总类群数量分别为10和7,弃耕后自然恢复草地的节肢动物总类群数量为15,由此可知退耕还草措施对地面节肢动物多样性的恢复效应比退耕还林措施好,D错误。]

6 / 45

第九单元 生物与环境

第2讲 群落及其演替

考点1 群落的结构

一、群落的概念

在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合。强调该区域中全部生物,包括全部植物、动物、微生物。

二、群落的物种组成

三、常见的种间关系及实例(连线)

提示:①—c—Ⅲ ②—b—Ⅳ ③—d—Ⅰ ④—a—Ⅱ ⑤—e—Ⅴ

四、群落的空间结构

概念 在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构

类型 垂直结构 水平结构

表现 垂直方向有明显的分层现象 水平方向上常呈镶嵌分布

决定因素 植物:光照、温度、水分、无机盐等; 环境因素:地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异以及光照强度的不同; 生物因素:生物自身生长的特点的不同以及人与动物的影响

原因 在长期自然选择基础上形成的对环境的适应

意义 利于群落整体对自然资源的充分利用

五、群落的季节性

六、生态位

1.资料2中藤壶和贻贝两个种群之间相互作用的结果是什么?在上述实验中,再过一段时间,贻贝又代替藤壶成了该群落最终占优势的物种。由此可见,说明捕食、种间竞争在群落中是怎样相互联系的?(选择性必修2 P25“思考·讨论”)

提示:优势种发生改变,群落发生演替;捕食会影响自然群落中不同物种间的竞争的强弱,进而调节物种的种群密度。

2.青鱼、草鱼、鳙鱼和鲢鱼是我国传统的四大家鱼,将四大家鱼在池塘中混养,种群之间没有出现竞争食物和栖息地的现象,并且提高了养殖效益,原因是什么?(选择性必修2 P28“与社会的联系”)

提示:四大家鱼在池塘中占据着不同的生态位,有利于充分利用环境资源。

1.群落的形成是不同物种协同进化的结果。 (√)

2.控制放牧强度对于维持草原群落稳定、实现可持续发展非常重要。 (√)

3.海葵和寄居蟹为原始合作关系,分开后,各自不能独立生活。 (×)

提示:海葵和寄居蟹分开后,各自能独立生活。

4.研究动物的生态位时,它在研究区域内的出现频率通常是研究的一个方面。 (×)

提示:研究植物的生态位时,它在研究区域内的出现频率通常是研究的一个方面。

5.在陆生群落中,决定植物地下分层的环境因素则是水分、无机盐等。 (√)

1.在林场进行适度砍伐后,会出现空地(林窗)。请说明林窗对林场生物多样性产生的影响并简要说明理由:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:可引起林场生物多样性的改变,适度砍伐后,形成林窗,会改变林场局部原有的环境(阳光、通风、湿度等),从而引起林场物种的变化,适当砍伐形成的林窗可因上述改变,增加林场生物多样性

2.湖泊在人们生产生活中占有重要地位。对底栖动物开展调查,结果显示各种群数量和分布具有显著的季节性,其原因可能是_________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:不同季节温度、光照的变化,会直接影响底栖动物的栖息环境;另一方面食物的种类、数量和分布也影响底栖动物种群的数量和分布

1.捕食关系中捕食者与被捕食者的判断技巧

图1 图2

(1)若两种生物的最大数量有明显差异,一般数量多的为被捕食者,如图1中A为被捕食者。

(2)若两种生物数量相当,则从变化趋势看,先到达波峰的为被捕食者,后到达波峰的为捕食者。即被捕食者变化在先,捕食者变化在后,如图2中A为捕食者,B为被捕食者。

2.分析当地自然群落中某生物的生态位

(1)生态位分化

当群落中的物种存在相似生态位时,它们可能因竞争共同资源发生竞争排除。群落生物多样性之所以能够形成并维持稳定,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种“各安生态位”的共存状态。例如,树林中如果存在多种鸟,它们往往都有各自偏好的分布范围,但如果树林中仅存在其中一种鸟,它的分布范围会明显扩大,这种现象就是在群落构建时生态位分化的结果。

(2)生态位与种间竞争

生态位重叠可以理解为两个物种在生态位上相似性的量度,是描述一个物种生态位以及物种间关系的重要指标之一。种间竞争与生态位重叠是密切相关的:如果两个物种的生态位是完全分开的,则不会有种间竞争,但在这种情况下可能会有未被利用的资源;一般来说,生态位重叠越大意味着物种间可能存在的竞争就越强(如图所示)。但也有例外的情况,当资源很丰富时,有生态位重叠的两种生物就可以共同利用同一资源而不给对方带来损害,如在资源十分丰富的热带雨林。

资源(食物、空间、时间等)

两个物种对资源的利用曲线

1.生态位宽度是指某一物种在其生存的生态环境中对生态因子的利用状况,下图为不同干扰强度下传粉昆虫优势类群的生态位宽度。

据图可知,从人为中度干扰强度到重度干扰强度,影响最大的是哪一优势类群?蠓科对环境的适应能力非常强,请结合图示进行解释。

提示:蚤蝇科。各程度干扰强度下蠓科生态位都较大,而生态位又可反映某一物种对环境资源的利用和适应能力。

2.东海原甲藻与中肋骨条藻是我国近海主要的两个赤潮藻种。有人认为,两藻类共同培养时,中肋骨条藻依靠化感作用(一种植物通过向体外分泌代谢过程中的化学物质,对其他植物产生直接或间接的影响)获取优势,请就所给实验材料设计实验加以探究中肋骨条藻对东海原甲藻是否具有化感作用,写出实验方案及实验结果与结论。

实验材料;中肋骨条藻,东海原甲藻,中肋骨条藻的无藻细胞滤液、东海原甲藻的无藻细胞滤液、正常培养液。

实验方案:

实验结果与结论:

提示:取适量的东海原甲藻,随机均分为甲、乙、丙三组,甲组在正常培养液中培养、乙组在中肋骨条藻的无藻细胞滤液中培养、丙组与中肋骨条藻在正常培养液中共同培养,定期观察三组的东海原甲藻生长情况。 如果乙组和丙组中的东海原甲藻的数量大致相当,并且比甲组的数量少,说明中肋骨条藻对东海原甲藻具有化感作用;如果甲、乙组中的东海原甲藻的数量大致相当,并且比丙组的数量多,说明中肋骨条藻对东海原甲藻不具有化感作用。

生物的种间关系辨析

1.(2021·山东等级考)某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。L、M两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,L中不放螺,M中放入100只螺。一段时间后,将M中的螺全部移入L中,并开始统计L、M中的藻类数量,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列说法正确的是( )

A.螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻

B.三种藻的竞争能力为乙藻>甲藻>丙藻

C.图示L中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

D.甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

A [结合两图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻,A正确,B错误;图示L中使乙藻数量在峰值后下降的主要原因是引入了螺的捕食,使乙藻数量下降,C错误;生态系统是由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,甲、乙、丙藻和螺只是该空间内的部分生物,D错误。]

2.(2023·华师大附中检测)将自然界中的家蝇和丽蝇培养在大的种群笼中,测试两个种群的竞争能力,实验结果如下图所示。下列有关说法正确的是( )

A.两种蝇培养在大种群笼中时,家蝇在竞争中处于优势

B.自然环境中野生家蝇和野生丽蝇由于竞争关系的存在只有一种蝇能够存活

C.实验中丽蝇种群在数量稀少并处于灭绝边缘时逐渐获得了竞争优势

D.培养在大种群笼中时,两种蝇的种间竞争属于竞争共存现象

C [培养在大种群笼中的初期,家蝇在竞争中处于优势,培养在大种群笼中的后期,丽蝇在竞争中处于优势,A错误;自然环境中,家蝇和丽蝇分布在广泛的空间中,两者都可以存活,B错误;第38周时,丽蝇种群数量稀少并处于灭绝边缘,后来丽蝇与家蝇进行竞争时却占有明显的优势,这表明丽蝇获得了竞争优势,C正确;种间竞争是不同种群之间为争夺生活空间、资源、食物等出现的竞争,培养在大种群笼中的家蝇和丽蝇最终不能共存于同一栖息地中,属于竞争排斥现象,D错误。]

种间关系曲线的多角度判断

群落的物种组成与空间结构的综合分析

3.(2022·山东潍坊二模)两个或多个群落间的过渡地带称为群落交错区。交错区内单位面积的生物种类和种群密度较之于相邻群落均有所增加,生态学上把这种现象称为“边缘效应”。下列说法错误的是( )

A.海陆潮间带的群落交错区既有相邻两个群落共有的物种,也有其特有物种

B.森林和草原的交错区内,群落的水平结构、垂直结构均比较明显

C.交错区能为生物提供更加丰富的资源,通常生物多样性较高

D.交错区物种繁多、食物网复杂,使生态系统具有较高的恢复力稳定性

D [海陆潮间带的群落交错区环境介于海陆之间,环境更复杂,既有相邻两个群落共有的物种,也有其特有物种,A正确;交错区内生物种类和数量增加,群落的水平结构、垂直结构均更明显,B正确;交错区内环境更复杂,能为生物提供更加丰富的资源,生物多样性较高,C正确;交错区内单位面积的生物种类和种群密度较之于相邻群落均有所增加,使该生态系统具有较高的抵抗力稳定性,D错误。]

4.(2022·河北张家口三模)群落物种可划分为生活型和水分生态型两种不同类型的功能群。生活型包括:多年生根茎禾草,多年生丛生禾草,多年生杂草类,一、二年生草本和灌木;水分生态型包括:旱生植物、中旱生植物和中生植物。科研人员以内蒙古某家庭牧场为研究对象,分别对禁牧、休牧和常牧样地中草地植被的物种数进行观测,并采用植物生活型和水分生态型功能群的分类方法,分析不同放牧样地的群落特征、功能群的物种数和综合优势比的差异性如下图所示。回答下列问题:

注:Pf.多年生杂草类;Pr.多年生根茎禾草;Pb.多年生丛生禾草;Ab.一、二年生草本;Ss.灌木。常牧和禁牧样地未发现灌木。

(1)分析不同放牧样地群落特征的重要依据是群落的________,在常牧、休牧、禁牧三种情况下此家庭牧场都没有出现草场退化的趋势,但常牧和禁牧样地未发现灌木,而休牧样地出现灌木,这说明人类的放牧活动可以影响演替的________。

(2)由图可知,多年生根茎禾草功能群在各放牧样地出现的物种均为________(填“中生”“中旱生”或“旱生”)植物,多年生丛生禾草在休牧样地出现____________两种水分生态型物种。研究区草地群落中多年生杂草之间________(填“存在”或“不存在”)垂直结构,该种结构可以显著提高__________________________。

(3)据图分析,科学的休牧制度有助于提高生态系统的稳定性,原因是_________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)分析不同群落特征的重要依据是群落的物种组成。在常牧、休牧、禁牧三种情况下此家庭牧场都没有出现草场退化的趋势,但常牧和禁牧样地未发现灌木,而休牧样地出现灌木,放牧是人类活动,这说明人类的放牧活动可以影响演替的速度。(2)由图可知,多年生根茎禾草功能群在各放牧样地出现的物种均为中生植物,多年生丛生禾草在休牧样地出现中生和旱生两种水分生态型物种。研究区草地群落中多年生杂草之间存在分层现象,即存在垂直结构,该种结构可以显著提高群落利用阳光等环境资源的能力。(3)据图分析可知,与长期禁牧、常牧相比,休牧提高了草地群落的物种多样性,增加了食物网的复杂程度,食物网越复杂,生态系统的自我调节能力就越强,进而提高了生态系统的稳定性。

[答案] (1)物种组成 速度 (2)中生 中生和旱生 存在 群落利用阳光等环境资源的能力 (3)与长期禁牧、常牧相比,休牧提高了草地群落的物种多样性,增加了食物网的复杂程度,提高了自我调节能力,进而提高了生态系统的稳定性

生态位及其特点、意义

5.(2022·山东烟台三模)生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值。生态位宽度是指被一种生物所利用的各种不同资源的总和。下列叙述正确的是( )

A.生态位相似但存在地理隔离的种群常会进化出相似的生理结构

B.生态系统中的种群生态位差异越大,抵抗力稳定性越弱

C.生活在相同空间内的两个种群具有相同的生态位

D.生态位宽度大的种群遇到外来物种入侵时,较易被淘汰

A [生态位相似说明生物对生存所必需的生态环境需求也相似,所以生态位相似但存在地理隔离的种群,由于利用的生态资源相似,常会进化出相似的生理结构,A正确;由“生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值”可推测,生态位与物种所处的空间位置、占用资源的情况、与其他物种的关系有关,所以生态系统中的种群生态位差异越大,群落的结构一般越复杂,抵抗力稳定性越强,B错误;生活在相同空间内的两个种群可能因所占用资源的情况、与其他物种的关系有差异而导致生态位不同,C错误;生态位宽度大的种群可利用的资源多,遇到外来物种入侵时,由于可以利用各种不同的资源来躲避敌害,一般不易被淘汰,D错误。]

6.(2022·江苏苏州模拟)群落结构总体上是对环境条件的生态适应,在其形成过程中,生物因素起着重要作用。生物群落各物种之间的关系主要有3类:①营养关系,一个物种以另一个物种的活体、残体或产物为食;②成境关系,一个物种的生命活动使另一个物种的居住条件发生改变;③助布关系,一个物种参与另一个物种的分布。下列说法错误的是( )

A.植物在群落的成境关系方面起主要作用

B.动物在群落的助布关系方面起主要作用

C.同一群落中同营养级生物在生态位上往往高度重叠

D.营养关系和成境关系把不同物种的生物聚集在一起,是生物群落存在的基础

C [据题意,成境关系指一个物种的生命活动使另一个物种的居住条件发生改变,植物在这方面起的作用特别大,如林冠下的灌木、草类和地被以及所有动物栖居者都处于较均一的温度、较高的空气湿度和较微弱的光照等条件下,植物还以各种不同性质的分泌物(气体的和液体的)影响周围的其他生物,A正确;助布关系指一个物种参与另一个物种的分布,在助布关系中,动物起主要作用,它们可以携带植物的种子、孢子、花粉,帮助植物散布,B正确;同一群落中同营养级生物为了自身的生存和发展,以及对食物等条件的最大化,一般不会使生态位高度重叠,从而使自己得到的利益最大化,C错误;营养关系和成境关系在生物群落中具有重要的意义,是生物群落存在的基础,正是这两种相互关系把不同物种的生物聚集在一起,把它们结合成不同规模的相对稳定的群落,D正确。]

考点2 (探究·实践)研究土壤中小动物类群的丰富度

1.实验原理

(1)土壤不仅为植物提供水分和矿质元素,也是一些小动物的良好栖息场所。

(2)许多土壤动物有较强的活动能力,且身体微小,可用取样器取样的方法进行采集、调查。

(3)丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。

2.实验流程

1.注意事项

(1)从不同营养环境中采集土壤样本要分别统计。

(2)尽可能多地收集小动物。收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。

(3)从同样营养土壤中采集的样本,多组进行统计比较。

(4)命名要准确,并进行分类。

(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。

2.取样器取样法误差归纳

(1)未能给予最适“诱捕”条件,即未能充分利用土壤动物“趋湿”“避光”“避热”特性,如未打开电灯可导致诱捕到的动物个体减少。

(2)未做到土壤类型、取样时间、土层深度保持一致而导致计数误差。

(3)对“不知名”的动物不予计数而导致误差(正确做法是记为“待鉴定XX”,并记下其特征)。

3.样方法、取样器取样法、抽样检测法的区别

样方法一般是针对植物和活动能力不强的动物如跳蝻,取样器取样法是针对土壤中的小动物,抽样检测法针对单独的细胞或微生物,各有侧重。取样器取样法用于调查物种丰富度,样方法和抽样检测法可以比较准确地计算出种群的数量。另外,样方法计数的是活的种群个体数,抽样检测微生物时可能死活都有。

1.(2023·湖南长沙联考)科研人员对洞庭湖环湖丘岗区不同土壤动物群落进行了调查和研究,结果见下表。下列说法正确的是( )

洞庭湖丘岗区不同生境土壤动物的分布

土壤动物群落 中小型土壤动物类群数 大型土壤动物类群数

Ⅰ层 Ⅱ层 Ⅲ层 Ⅰ层 Ⅱ层 Ⅲ层

茶林 21 11 8 20 12 7

阔叶林 17 12 10 17 12 8

竹林 18 14 9 21 13 9

(注:Ⅰ:0~5 cm;Ⅱ:5~10 cm;Ⅲ:10~15 cm。)

A.表中信息说明,土壤动物群落也具有垂直结构

B.三种生境中,阔叶林中的物种丰富度最小

C.可利用小动物的趋光、趋湿、避高温的习性,采用带灯罩的热光源收集样土中的小动物

D.调查土壤动物的种群密度可以采用标记重捕法

A [Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层土壤中动物类群数不同,体现了群落的垂直结构,A正确;从表中数据可知,阔叶林中土壤小动物类群最少,但不能得出其物种丰富度最小的结论,B错误;土壤小动物的调查利用的是小动物的避光、趋湿、避高温的习性,来收集样土中的小动物,C错误;许多土壤动物身体微小,不适于用标记重捕法进行调查,D错误。]

2.(2022·江苏苏州模拟)森林群落中由于老龄树木死亡造成林冠层出现空隙,称为林窗。研究者调查了某森林中林窗与林下的土壤动物群落,得到如图所示的结果。据此不能推断出( )

A.在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下

B.光照明显影响了土壤动物群落的垂直结构

C.林窗和林下土壤动物种类数随深度的增加而减少

D.林窗和林下不同层次的土壤动物种群密度相同

D [在各层次中林窗的土壤动物丰富度均高于林下,A不符合题意;由图可知,随着枯落物层以及土壤深度的增加,土壤动物种类数逐渐减少,由此可推知,光照明显影响了土壤动物群落的垂直结构,B不符合题意;林窗和林下土壤动物种类随深度的增加而减少,C不符合题意;林窗和林下不同层次的土壤动物种类有差别,但是不能推测某物种种群密度的大小,D符合题意。]

3.(2022·广东高三模拟)土壤线虫与农作物健康和土壤群落的稳定性密切相关。为研究不同种植条件对土壤线虫的影响,某研究小组进行了相关实验,结果如图所示。下列有关叙述或推测中,错误的是( )

A.可用取样器取样法调查土壤线虫的种群密度和丰富度

B.与番茄连作相比,水稻—番茄轮作条件下,真菌和细菌的丰富度可能更高

C.番茄连作条件下,土壤环境条件最不利于番茄生长

D.轮作条件下,土壤线虫个数最少,因此土壤生态系统的抵抗力稳定性最低

D [调查土壤线虫的种群密度和丰富度可采用取样器取样法,A 正确;据图可知,与番茄连作相比,水稻—番茄轮作条件下,食真菌线虫和食细菌线虫个数较少,推测真菌和细菌的丰富度可能更高,B 正确;番茄连作条件下,各种线虫的个数均较多,推测土壤环境条件最不利于番茄生长,C 正确;轮作条件下,各种线虫个数较低,推测可以通过改善土壤质量防控线虫病害,故土壤生态系统的抵抗力稳定性较强,D 错误。]

考点3 群落的主要类型和群落的演替

一、群落的主要类型

1.

2.陆地生物群落的比较

群落类型 荒漠生物群落 草原生物群落 森林生物群落

生存环境 极度干旱;年降水量稀少且分布不均匀 半干旱;不同年份或季节雨量不均匀 湿润或较湿润

群落结构 物种少;结构非常简单 物种较少;结构相对简单 物种繁多;结构非常复杂且相对稳定

生存生物特点 动植物具有耐旱特性 植物抵抗干旱能力强,动物善于挖洞或快速奔跑 阳生植物多居上层,阴生植物利用光能较强,动物善于树栖和攀缘

3.群落中生物的适应性

(1)影响群落类型的主要因素:水分、温度等因素。

(2)生物对群落的适应性

①生活在某一群落中的生物都能适应所处的非生物环境。

②群落中不同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约形成有机整体,从而维持种群之间的协调和平衡。

③群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

二、群落的演替

1.演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

2.群落演替的类型比较

3.影响群落演替的因素

(1)群落外界环境的变化。

(2)生物的迁入、迁出。

(3)群落内部种群相互关系的发展变化。

(4)人类的活动。

4.人类活动对群落演替的影响

(1)

(2)人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

1.某沙地的优势种是耐风沙与干旱的灌木而不是草本或乔木。一般这类灌木的根茎干重比大于乔木,请尝试解释其适应性较强的原因。(选择性必修2 P35“思考·讨论”)

提示:灌木树冠低矮,具有很强的防风固沙的能力。根系发达,能从土壤中吸收较多水分。

2.农田中的生物形成人工生物群落,写出它是群落的判断依据。它与森林、草原等自然生物群落相比,有何不同?(选择性必修2 P37“拓展应用”)

提示:农田中生活着多个生物种群,它们不是孤立的,而是直接或间接地联系着,共同构成了有序的整体,即农田生物群落。与自然生物群落相比,人工生物群落的物种丰富度较低,群落结构简单,易受外界影响,需要人工干预才能维持群落的物种组成和结构。

3.如果一块弃耕农田位于干旱的荒漠地区,群落演替最可能发展到哪个阶段?并说明理由。(选择性必修2 P40“图2-12”)

提示:只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。由于处于干旱的荒漠地区,受水分影响,弃耕农田最可能演替到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

1.草原上动植物的种类较少,群落结构相对简单。 (√)

2.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不尽相同。 (√)

3.森林中的乔木、灌木与草本植物之间,可以因生态位的不同而达到相对平衡的状态。 (√)

4.在某一地区,群落演替的结果往往是仅由环境而决定的。 (×)

提示:在某一地区,群落演替的结果往往是由环境和群落内部的生物共同作用而决定的。

5.海岛旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行。

(√)

6.动物群落的演替与光照无关。 (×)

提示:动物群落的演替与光照有关。

1.生活在某一地区的物种能够形成群落,且能和谐共存,原因在于___________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:它们都能适应所处的非生物环境,同时,群落中不同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约形成有机整体,从而维持种群之间的协调和平衡

2.一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,在光裸的岩石上开始的初生演替和从森林被全部砍伐的地方开始的次生演替相比,该次生演替所需的时间短,分析其主要原因_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

提示:形成森林需要一定的土壤条件,该次生演替起始时既具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间

1.自然群落演替的特征

2.外来物种对生物群落的负面影响

外来物种是指借助人类活动越过不能自然逾越的空间障碍,而进入一个原来并没有该物种存在的生态系统的物种。在自然情况下,自然或地理条件构成了物种迁移的障碍,依靠物种的自然扩散能力进入一个新的生态系统是相当困难的。但是,现在人类有意或无意的活动却使物种的迁移越来越频繁。

(1)破坏景观的自然性和完整性

外来植物物种入侵后,会乘机扎根、繁殖,不断扩张,逐渐发展为优势种,使得原有的天然植被景观遭到破坏,并阻碍植被的自然恢复。例如,凤眼蓝原产南美,1901年作为花卉引入中国,20世纪50~60年代曾作为猪饲料推广,此后大量逸生。在昆明滇池内,1994年该物种的覆盖面积约达10 km2,不但破坏当地的水生植被,严重损害当地水生生态系统,还堵塞水上交通,给当地的渔业和旅游业造成很大损失。

(2)摧毁生态系统

由于外来入侵物种杀死或排挤当地植物,依靠当地植物生存的动物也就紧跟着大量减少,引起生态系统中物种的单一化,从而导致很多相应的生态问题,包括引起水土流失、火灾、虫灾以及当地特有的生物资源丧失等,最终导致生态系统的崩溃。

(3)危害物种多样性

外来入侵物种中的一些恶性杂草,如紫茎泽兰、飞机草、薇甘菊、豚草、小蓬草、反枝苋等,可分泌某些化合物抑制其他植物发芽和生长,排挤本土植物并阻碍植被的自然恢复。外域病虫害的入侵会导致严重灾害。原产北美的美国白蛾1979年入侵我国,仅辽宁省的虫害发生区就有100多种本地植物受到危害。

(4)影响遗传多样性

残存的次生植被常被入侵物种分割、包围和渗透,使本土生物种群的分布区进一步破碎化,还可以造成一些物种的近亲繁殖等。有些入侵物种可与同属近缘种,甚至不同属的种杂交。

1.科研人员发现,一些森林在几年内经历两次火灾后,比经历一次火灾更难恢复。为探究其中原因,科研人员做了调查,结果如下所示。

森林 土壤磷(mg/kg) 土壤碳(g/kg) 土壤氮(g/kg)

正常森林 247.1 50.4 3.9

一次火灾后的森林 341.9 56.3 4.6

两次火灾后的森林 164.4 36.8 3.0

分析图、表数据,并推测森林经历两次火灾后更难恢复的可能原因。

提示:两次火灾后的森林中树木种子的密度远远小于一次火灾和正常森林的种子密度,这样新生的树木少,而且土壤中的营养物质磷、碳、氮含量减少,土壤比较贫瘠,不利于植物生长。

2.生物量是指生物群落在单位面积某一时刻现存的有机物总量(一般用干重代表)。泥石流使某原始林群落遭到破坏,经过长期的演替逐渐形成新的恢复群落,但恢复群落植被的总生物量仍然很低,请你提出一条促进这种恢复林快速增加植被生物量的措施。

提示:种植适合本地土壤条件的植物;合理施肥改良土壤;引入土壤微生物,改善土壤状况等。

考查群落的主要类型及特点

1.(2022·辽宁沈阳三模)不同类型的生物群落,群落外貌和物种组成也不相同,下列相关表述正确的是( )

A.生活在草原群落中的生物都不能生活在森林里

B.同一群落中的不同物种都能适应它们所处的非生物环境,因此不存在种间竞争

C.不同的森林群落中,生物适应环境的方式完全相同

D.不同类型生物群落中的生物分别与它们各自生活的环境相适应

D [生活在草原群落中的有些生物也能生活在森林里,A错误;同一群落中的不同物种都能适应它们所处的非生物环境,但是由于空间和资源有限,还是会存在种间竞争,B错误;各个群落中的生物与各自的环境相适应,各种生物适应环境的方式各有差别,C错误;不同生物群落,其生态环境不同,生物群落中的生物与环境相适应,D正确。]

2.(2022·江西南昌三模)盐沼是处于海洋和陆地之间的过渡地区,规则或不规则地被海洋潮汐淹没,常形成红树林—滨海盐沼生态交错带,是具有较高草本或低灌木植被覆盖度的一种湿地生态系统。该湿地生态系统常具有较高的光合固定能力和较缓慢的有机质降解速率。下列关于盐沼生态系统的叙述,正确的是( )

A.盐沼群落是一定时空条件下所有动植物全部个体的天然群聚

B.同一地点不同水深群落类型的差异只与光照强度的不同有关

C.不同水深到陆地区域分布的植被类型有差异,体现了群落的垂直结构

D.盐沼湿地生态系统对净化海水、促淤护岸及缓解全球变暖有重要影响

D [盐沼群落是一定时空条件下动植物及微生物所有个体的天然群聚,A错误;同一地点不同水深群落类型的差异与光照强度、温度等因素的不同有关,B错误;不同水深到陆地区域分布的植被类型有差异,反映了群落的水平结构,C错误;盐沼湿地生态系统常具有较高的光合固定能力和较缓慢的有机质降解速率,对净化海水、促淤护岸及缓解全球变暖有重要影响,D正确。]

群落演替的类型及过程分析

3.(2023·广东佛山联考)通过人工输水来恢复已干涸50多年的青土湖,对阻隔腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠联合具有重要的生态意义。青土湖的演替顺序为荒漠→盐化草甸→草甸。下列叙述错误的是( )

A.青土湖的演替属于次生演替

B.人为因素引发了青土湖的演替

C.演替过程中物种丰富度逐渐增加

D.严重缺水时青土湖无法形成顶极群落

D [由于青土湖保留了土壤条件,故属于次生演替,A正确;由人工输水来恢复已干涸50多年的青土湖可知,人为因素引发了青土湖的演替,B正确;演替过程中物种丰富度逐渐增加,C正确;若该生态系统中的生物群落演替达到最终的平衡状态,即顶极群落,不同地区的气候环境有所不同,其群落最终会演替到各自的顶极群落,D错误。]

4.(2022·湖北襄阳模拟)矿山开发后留下大大小小的废弃矿坑,经生态修复,这些矿山的“疤痕”可变成焕然新生的景观。在生态修复中,矿坑岩壁的绿化是最大的难题,如图为矿山岩壁绿化的示意图,下列相关表述正确的是( )

A.岩壁绿化中设置的种植穴利于土壤微生物的繁殖

B.经改造过的矿坑生物群落发生的变化属于初生演替

C.矿坑绿化过程中,生物的种类和各种生物的数量都在增加

D.垂吊植物、攀缘植物、灌木的不同分布构成群落的垂直结构

A [与矿坑岩壁相比,岩壁绿化中设置的种植穴有较为适宜的土壤和气体环境,有利于土壤微生物的繁殖,A正确;经改造过后的矿坑具备土壤和植被条件,演替的起始条件不是零,故发生的演替属于次生演替,B错误;矿坑绿化过程中,由于条件较为恶劣,只有适宜该条件的生物能存活,故并非生物的种类和各种生物的数量都在增加,C错误;群落中的各种群在垂直方向上的分布构成群落的垂直结构,据图可知,垂吊植物、攀缘植物、灌木的不同分布属于在海拔高度不同的分布,故不属于垂直结构,D错误。]

影响群落演替的因素

5.(2022·山东滨州期末)内蒙古大兴安岭森林火灾后,选择重度火烧迹地为研究区域,进行3种不同更新方式的实验研究。一段时间后,生态恢复的结果如图所示。CK为未发生火灾的对照组。下列说法错误的是( )

A.火灾过后群落的演替为次生演替

B.未发生火灾时优势植物为草本层植物

C.三种更新方式下群落演替的方向相同,速度不同

D.人工促进更新的恢复策略更适合该地区火灾后植被的演替与恢复

B [火灾过后群落的演替为次生演替,A正确;未发生火灾时优势植物为乔木层植物,B错误;由图可知,三种更新方式下群落演替的方向相同,都是草本→灌木→乔木,但是演替的速度不同,C正确;人工促进更新方式恢复生态群落的效果最优,物种数接近未发生火灾的数值,D正确。]

(教师用书独具)

(2022·北京通州一模)高原鼠兔是青藏高原高寒草甸生态系统中群居性的小型哺乳类动物,通过掘洞和采食行为对高寒草甸产生了一定的影响。

(1)高寒草甸生态系统由高原上所有的生物与____________________共同组成,在此生态系统组成成分中,高原鼠兔属于________者。

(2)为研究高原鼠兔干扰对高寒草甸植物多样性和土壤的影响,科学家进行了相关实验,结果如下。

表1 高原鼠兔干扰对植物群落物种组成的影响

序号 物种 干扰梯度

T1 T2 T3 T4

1 高山嵩草 0.509 0.576 0.554 0.495

2 小花草玉梅 0.309 0.301 0.271 0.461

3 珠芽蓼 0.012 0.057 - -

4 大黄 0.011 0.054 - -

5 蒲公英 - - 0.003 -

6 黄帚橐吾 - - - 0.020

植物多样性指数 2.779 3.2368 2.74 2.257

注:“-”表示此物种在该样方中未出现。

表2 高原鼠兔干扰对土壤中物质成分的影响

T1 T2 T3 T4

土壤含水量(%) 43.1 35.9 34.7 32.9

土壤有机碳(g/kg) 52.6 65.8 41.2 42.8

土壤全氮(g/kg) 1.37 1.22 1.15 0.95

①在实验地通过________方式选取36个25 m×25 m的样地,划分4个干扰梯度。

②由表1中结果可知,干扰梯度分别为__________时植物种类最多和最少。干扰梯度从T1增加至T4的过程中,________物种始终在竞争中占优势,但其主导地位的变化趋势是________。高寒草甸群落__________(填“有”或“没有”)演替为其他群落。

③随高原鼠兔干扰梯度的增加,土壤裸露的面积会增大,植物群落中的珠芽蓼、大黄等湿生植物会退出该群落,结合表1及表2的结果,推测可能的原因是

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(3)高原鼠兔主要采食禾本科、莎草科、豆科等固氮植物,对表2中土壤有机碳、全氮含量变化原因的推测正确的有________。

a.伴随高原鼠兔的掘洞和采食、地面排泄活动会增加土壤有机碳含量

b.随干扰梯度的增大,植物多样性下降,使土壤有机碳的输入源减少

c.高原鼠兔对植物采食策略的选择,对土壤中氮元素含量的来源无影响

d.土壤裸露面积的增加,加快土壤侵蚀过程,使土壤全氮含量下降

(4)研究表明,高原鼠兔的活动并不是影响高山草甸退化的主要原因。请结合已有知识及本研究,提出一种高寒草甸放牧可持续发展的对策。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)某一区域所有的生物、非生物的物质和能量共同组成了生态系统;高原鼠兔是动物,属于生态系统的消费者。(2)①该实验中,样地的选取要做到随机取样。②根据表1数据分析可知,干扰梯度为T2时植物种类最多,干扰梯度为T4时植物种类最少;干扰梯度从T1增加至T4的过程中,高山嵩草的数值先增加后降低,但是始终最大,说明其始终在竞争中占优势,但其主导地位的变化趋势是先增加后降低;高寒草甸群落的物种组成发生了一定的改变,但是并没有演替为其他群落。③随高原鼠兔干扰梯度的增加,土壤裸露的面积会增大,植物群落中的珠芽蓼、大黄等湿生植物会退出该群落,结合表1和表2分析,其原因可能是高原鼠兔数量增加,对土壤的掘土程度增加,导致土壤含水量明显降低,从而影响植物群落的动态变化。(3)高原鼠兔的掘洞和采食、地面排泄等活动,会增加土壤有机碳含量,a正确;土壤中的有机碳可以来自植物、动物和微生物,因此随干扰梯度的增大,植物多样性有所下降,会导致土壤有机碳的输入源减少,b正确;不同植物的主要成分含量是有差异的,因此高原鼠兔对植物采食策略的选择,对土壤中氮元素含量的来源是有影响的,c错误;土壤裸露面积的增加,加快了土壤侵蚀过程,进而会使土壤全氮含量下降,d正确。(4)高寒草甸放牧时要想做到可持续发展,应该做到合理放牧;合理控制高原鼠兔的种群数量;合理种植固氮类植物等。

[答案] (1)非生物的物质和能量 消费 (2)①随机 ②T2、T4 高山嵩草 (随干扰梯度增加)先增加后降低 没有 ③高原鼠兔数量增加,对土壤的掘土程度增加,土壤含水量明显降低,从而影响植物群落的动态变化 (3)abd (4)合理控制高原鼠兔的种群数量;合理放牧;合理种植固氮类植物

1.核心概念

(1)(选择性必修2 P22)群落:在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合。

(2)(选择性必修2 P23)物种丰富度:一个群落中的物种数目。

(3)(选择性必修2 P24)原始合作:两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。

(4)(选择性必修2 P27)生态位:一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。

(5)(选择性必修2 P38)演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。2.结论语句

(1)(选择性必修2 P25~26)在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象,决定植物地上分层的环境因素为光照、温度等,决定植物地下分层的环境因素为水分、无机盐等;动物的分层现象则与栖息空间和食物条件有关。

(2)(选择性必修2 P28)群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及生物与环境间协同进化的结果。

(3)(选择性必修2 P40)如果陆地环境条件适宜,群落都能演替到最高阶段——森林阶段。在干旱地区,一般只能演替到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

(4)(选择性必修2 P41)影响群落演替的因素常常处于变化的过程中,适应变化的种群数量增长或得以维持,不适应的数量减少甚至被淘汰。

(5)(选择性必修2 P42)人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

1.(2022·全国乙卷)分层现象是群落研究的重要内容。下列关于森林群落分层现象的叙述,正确的是( )

①森林群落的分层现象提高了生物对环境资源的利用能力

②森林植物从上到下可分为不同层次,最上层为灌木层

③垂直方向上森林中植物分层现象与对光的利用有关

④森林群落中动物的分层现象与食物有关

⑤森林群落中植物的分层现象是自然选择的结果

⑥群落中植物垂直分层现象的形成是由动物种类决定的

A.①③④⑤ B.②④⑤⑥

C.①②③⑥ D.③④⑤⑥

A [①森林群落的分层现象在占地面积相同的情况下提供了更多的空间,提高了生物对阳光等环境资源的利用能力,①正确;②森林植物从上到下可分为不同层次,最上层为乔木层,②错误;③影响植物群落垂直分层的主要因素是光照,因此,垂直方向上森林中植物分层现象与对光的利用有关,③正确;④森林群落中动物的分层现象与食物和栖息空间有关,④正确;⑤群落垂直结构的分层现象、群落的水平结构等都是自然选择的结果,⑤正确;⑥群落中植物垂直分层现象的形成主要是由光照决定的,⑥错误。]

2.(2022·广东选择性考试)荔枝是广东特色农产品,其产量和品质一直是果农关注的问题。荔枝园A采用常规管理,果农使用化肥、杀虫剂和除草剂等进行管理,林下几乎没有植被,荔枝产量高;荔枝园B与荔枝园A面积相近,但不进行人工管理,林下植被丰富,荔枝产量低。研究者调查了这两个荔枝园中的节肢动物种类、个体数量及其中害虫、天敌的比例,结果见下表。

荔枝园 种类(种) 个体数量(头) 害虫比例(%) 天敌比例(%)

A 523 103 278 36.67 14.10

B 568 104 118 40.86 20.40

回答下列问题:

(1)除了样方法,研究者还利用一些昆虫有________性,采用了灯光诱捕法进行取样。

(2)与荔枝园A相比,荔枝园B的节肢动物物种丰富度____________,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了______________________,有利于其生存。

(3)与荔枝园B相比,荔枝园A的害虫和天敌的数量________,根据其管理方式分析,主要原因可能是________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(4)使用除草剂清除荔枝园A的杂草是为了避免杂草竞争土壤养分,但形成了单层群落结构,使节肢动物物种多样性降低。试根据群落结构及种间关系原理,设计一个生态荔枝园简单种植方案(要求:不用氮肥和除草剂、少用杀虫剂,具有复层群落结构),并简要说明设计依据__________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)采用灯光诱捕法,利用的是某些昆虫具有趋光性。(2)由题表可知,荔枝园B节肢动物的种类数多于荔枝园A,即荔枝园B节肢动物的物种丰富度高,可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了食物和栖息空间,有利于其生存。(3)由题表可知,荔枝园A的节肢动物总数量以及害虫和天敌的比例均低于荔枝园B,可推知荔枝园A的害虫和天敌的数量均低于荔枝园B ,原因可能是荔枝园A使用杀虫剂,降低了害虫的数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也低。(4)根据群落结构和种间关系原理,在荔枝林下种植大豆等固氮作物,可以为果树提供氮肥,并通过竞争关系减少杂草的数量,避免使用除草剂;同时通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。

[答案] (1)趋光 (2)高 食物和栖息空间

(3)低 荔枝园A使用杀虫剂,可降低害虫数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌的数量也低 (4)林下种植大豆等固氮作物,通过竞争关系可减少杂草的数量,同时为果树提供氮肥;通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用

(教师用书独具)

1.(2020·全国卷Ⅱ)河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的,演替的顺序是( )

A.②①③ B.③②①

C.①③② D.③①②

A [河水携带泥沙进入大海时,在入海口淤积形成三角洲的过程中,海水逐渐淡化,所以,该三角洲上的植物生长环境的变化为:生长在海水环境中→生长在淡水环境中→生长在陆地环境中,对应的植物群落演替顺序是②①③,A选项正确。]

2.(2020·全国卷Ⅰ)土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述,错误的是( )

A.调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标记重捕法

B.土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多

C.土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力,进而影响植物生长

D.土壤小动物呼吸作用产生的CO2参与生态系统中的碳循环

A [土壤小动物身体微小,活动能力较强,可采用取样器取样法调查其数量,不适合用标记重捕法进行调查,A项错误;丰富度是指一个群落中的物种数目,物种数目越多,丰富度越高,B项正确;题述土壤小动物可以将有机物分解成无机盐和CO2等,无机盐可以提高土壤肥力,影响植物生长,C项正确;土壤小动物呼吸作用产生的CO2可以被绿色植物等利用从而进入生物群落,参与生态系统中的碳循环,D项正确。]

3.(2022·湖南选择性考试)入侵生物福寿螺适应能力强、种群繁殖速度快。为研究福寿螺与本土田螺的种间关系及福寿螺对水质的影响,开展了以下实验:

实验一:在饲养盒中间放置多孔挡板,不允许螺通过,将两种螺分别置于挡板两侧饲养;单独饲养为对照组。结果如图所示。

实验二:在饲养盒中,以新鲜菜叶喂养福寿螺,每天清理菜叶残渣;以清洁自来水为对照组。结果如表所示。

养殖天数(d) 浑浊度(FTU) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L)

实验组 对照组 实验组 对照组 实验组 对照组

1 10.81 0.58 14.72 7.73 0.44 0.01

3 15.54 0.31 33.16 8.37 1.27 0.01

5 23.12 1.04 72.78 9.04 2.38 0.02

7 34.44 0.46 74.02 9.35 4.12 0.01

注:水体浑浊度高表示其杂质含量高。

回答下列问题:

(1)野外调查本土田螺的种群密度,通常采用的调查方法是________。

(2)由实验一结果可知,两种螺的种间关系为________。

(3)由实验二结果可知,福寿螺对水体的影响结果表现为________________________。

(4)结合实验一和实验二的结果,下列分析正确的是________(填序号)。

①福寿螺的入侵会降低本土物种丰富度 ②福寿螺对富营养化水体耐受能力低 ③福寿螺比本土田螺对环境的适应能力更强 ④种群数量达到K/2时,是防治福寿螺的最佳时期

(5)福寿螺入侵所带来的危害警示我们,引种时要注意_______________________

_____________________________________________________________________(答出两点即可)。

[解析] (1)由于本土田螺活动能力弱、活动范围小,故调查本土田螺的种群密度时,常采用的调查方法是样方法。(2)由坐标图形可以看出,随着培养天数增加,单独培养时,本土田螺生存率与福寿螺无明显差异,混合培养时,本土田螺生存率明显下降,福寿螺生存率没有明显变化,两者属于种间竞争关系。(3)据表中数据可见:随着福寿螺养殖天数增加,水体浑浊度增加,说明水质被污染,总氮量、总磷量增加,说明引起了水体富营养化。(4)结合实验一和实验二的结果可知,福寿螺对环境的适应能力比本土田螺强,更适应富营养化水体,竞争中占优势,导致本土田螺数量减少,降低了本土物种丰富度,需在种群数量在K/2前防治,此时种群增长速率没有达到最高,容易防控,故选①③。(5)引入外来物种,可能会破坏当地的生物多样性,故在引入前需要考虑物种对当地环境的适应性,有无敌害及是否对其他物种形成敌害,还需建立外来物种引进的风险评估机制、综合治理机制及跟踪监视等。

[答案] (1)样方法 (2)种间竞争 (3)水体富营养化,水质被污染 (4)①③ (5)物种对当地环境的适应性,有无敌害及是否对其他物种形成敌害

课时分层作业(三十) 群落及其演替

1.(2022·河北石家庄二模)下图所示为几个生物类群大小在不同年份的变化曲线,其中在2012年发生了火灾。据此判断下列叙述不正确的是( )

A.2016年可能比2011年群落的垂直结构更简单

B.如果未发生火灾,2016年时白花的耐阴灌木将消失

C.在火灾的选择下,白花耐阴灌木比红花耐阴灌木更适合生长

D.火灾前后,群落中占优势的物种类型发生了变化

B [据图可知,2016年的类群种类和数目均小于2011年,故2016年可能比2011年群落的垂直结构更简单,A正确;白花的耐阴灌木在2011~2012年数量均低于红花的耐阴灌木,说明其与红花的耐阴灌木竞争中不占优势,故如果未发生火灾,2016年时白花的耐阴灌木可能保持在较低水平,而不会消失,B错误;火灾发生后,红花的耐阴灌木从数量最多到数量降低,而白花的耐阴灌木数量增加,说明在火灾的选择下,白花的耐阴灌木比红花的耐阴灌木更适合生长,C正确;火灾发生前,优势物种是红花的耐阴灌木和针叶树,火灾发生后,优势物种变为不耐阴的黄花灌木和白花的耐阴灌木,说明火灾前后,群落中占优势的物种类型发生了变化,D正确。]

2.(2022·广东广州模拟)湿地是鸟类的天堂。下表是某湿地中4种鹬类(肉食性鸟类)的主要食物来源情况,数字表示所占比例。下列叙述正确的是( )

食物 鹬类 双壳类 虾类 多毛类 腹足类 蟹类 其他

斑尾塍鹬 18.05 26.71 49.36 — 2.86 3.02

大滨鹬 60.88 3.42 — 30.17 1.41 4.12

大杓鹬 4.58 1.63 0.71 — 92.47 0.61

白腰杓鹬 6.37 5.84 2.07 1.59 84.13 —

A.表中所有动物共同构成湿地群落

B.4种鹬类中斑尾塍鹬和大滨鹬之间竞争关系最激烈

C.通过食物多样化能降低部分鹬类之间的竞争

D.像鹬类这样的捕食者的存在不利于增加湿地物种多样性

C [群落是某区域的全部生物,应该包含所有的动物、植物和微生物,A错误;从表格数据看,斑尾塍鹬偏好捕食多毛类和虾类,而大滨鹬不捕食多毛类,虾类捕食也很少,跟斑尾塍鹬在食物上的竞争关系很弱,B错误;4种鹬类之间主要存在食物和栖息空间的竞争,通过食物多样化能降低部分鹬类之间的竞争,C正确;捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的形成腾出空间,因此捕食者的存在有利于增加物种的多样性,D错误。]

3.(2022·山东德州三模)高山树线是指天然森林分布的海拔上限,气候变暖使高山树线向更高海拔迁移。树线之上低矮、稀疏的灌丛或草丛有利于树线上升,而较为高大、茂密的灌丛由于其较强的竞争作用抑制树线的上升。随着海拔上升,降水减少,上升区域中的植被趋于集群分布,集群强度与树线上升速率呈显著负相关。下列叙述正确的是( )

A.气候变暖对不同区域内植被的生态位分布无显著影响

B.不同海拔地带的植被类型有所差异,体现了群落的垂直结构

C.树线上升速率只受外界环境因素和种间关系的影响

D.高山树线迁移的过程伴随着群落的演替

D [据题意,气候变暖使高山树线向更高海拔迁移,影响了植被所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,因此对不同区域内植被的生态位分布有显著影响,A错误;垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象,而不同海拔地带的植被类型属于不同的群落,因此不同海拔地带的植被类型的差异不能体现出群落的垂直结构,B错误;据题意,随着海拔上升,降水减少,上升区域中的植被趋于集群分布,集群强度与树线上升速率呈显著负相关,因此树线上升速率不仅受外界环境因素和种间关系的影响,也受到种内关系的影响,C错误;高山树线向高海拔的迁移过程中,原有的植被和土壤条件存在,随着迁移过程中植被等的变化,群落发生了演替,D正确。]

4.(2022·广东广州模拟)塞罕坝位于河北省承德市与内蒙古自治区交界处。60年前,第一代塞罕坝林场的建设者在“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地上奉献了青春,用手中的锄头开启了“荒原变成林海”的奇迹故事。时间流逝半个多世纪,经过三代塞罕坝人艰苦奋斗,终于在荒漠上造出百万亩林海,为京津构筑了一道“绿色长城”。下表是研究人员对塞罕坝林场两种乔木的调查数据(单位:株/hm2)。下列相关说法错误的是( )

树种 幼年树 成年树 老年树

花栎树 830 75 45

华北松 73 70 72

A.“荒原变成林海”说明人类活动会影响群落演替的速度和方向

B.在荒漠上造出百万亩林海的过程中发生了群落的初生演替

C.荒漠的群落结构简单,荒漠中的植物一般具有耐旱的特性

D.表中花栎树和华北松种群的年龄结构分别为增长型和稳定型

B [“荒原变成林海”体现了人类活动会影响群落演替的速度和方向,A正确;荒漠生物群落的植被稀疏,在荒漠上造出百万亩林海的过程中发生了群落的次生演替,B错误;荒漠生态系统营养结构简单,物种很少、群落结构简单,植物一般具有耐旱特性,C正确;由表可知,花栎树幼年树较多,属于增长型,而华北松幼年树、成年树、老年树比例相当,属于稳定型,D正确。]

5.(2022·广东汕头二模)下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据。

草原类型 草甸草原 典型草原 荒漠草原

植物总种数 160 100 80

平均种数(种数/m2) 20 18 10

平均产量(kg干重/hm2) 2 000 900 200

旱生植物的种数比例(%) 25.0 49.1 78.0

据表可以确认的是( )

A.在植物较丰富区域采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群密度均大于荒漠草原

C.流经草甸草原的总能量大于典型草原

D.表中荒漠草原旱生植物的种类最高

D [使用样方法调查种群密度时,为求调查结果准确,应严格遵循随机取样,而不是在植物丰富的区域取样,A不符合题意;表中数据缺乏单位面积中每种种群的个体数量,不能说明典型草原中任意种群的种群密度均大于荒漠草原,B不符合题意;流经某生态系统的总能量是该生态系统中全部生产者固定太阳能的总量,仅根据表中两种草原的平均产量,不清楚呼吸消耗的情况,无法比较2个草原上的生产者固定太阳能的总量,C不符合题意;由表中数据可知,荒漠草原中旱生植物种数为80×78.0%=62.4,典型草原中旱生植物种数为100×49.1%=49.1,草甸草原中旱生植物种数为160×25%=40,荒漠草原中旱生植物种数最多,D符合题意。]

6.(2022·湖南雅礼一模)西双版纳是我国高纬度、高海拔保存最完整的热带雨林,包括季节雨林、山地雨林等植被类型,季节雨林主要分布在海拔1 000米以下,山地雨林主要分布在1 300~1 800米。下表是某研究机构对雨林土壤节肢动物多样性的部分调查结果。下列相关叙述不正确的是( )

项目 山地雨林 季节雨林

种群数 数量密度/(个·m-2) 种群数 数量密度/(个·m-2)

9月 11月 9月 11月 9月 11月 9月 11月

凋落物层(50 cm×50 cm) 22 22 8 892 8 613 15 19 1 004 4 556

A(0~5 cm) 15 7 11 943 7 095 12 9 3 030 1 604

B(5~10 cm) 7 5 789 458 5 4 637 866

C(10~15 cm) 8 5 840 407 5 6 637 306

A.由调查结果可知,土壤节肢动物主要栖息在凋落物层和A层

B.节肢动物在森林凋落物和土壤不同层次中的分布体现了群落的垂直结构

C.节肢动物在山地雨林和季节雨林中的分布有差异,体现了群落的水平结构

D.9月和11月的调查结果不同,说明群落的物种组成和空间结构可随季节发生变化

C [凋落物层和A层的种群数和数量密度远高于B、C层,可知凋落物层和A层是节肢动物的主要栖息场所,A正确;节肢动物在森林凋落物和土壤不同层次中的分布有明显的分层现象,体现了群落的垂直结构,B正确;山地雨林和季节雨林是分布于不同海拔高度的两种群落类型,节肢动物在不同群落中的分布不能体现群落的水平结构,C错误;9月是雨季,11月降水量减少,温度逐步降低,使群落的物种组成和空间结构都发生了变化,D正确。]

7.(2023·广东惠州调研)某池塘中有三个优势种群,分别是鳙鱼、浮游动物A和浮游植物B。鳙鱼生活在中层,以浮游动物A和浮游植物B为食;浮游动物A以水表层浮游植物B为食。下列相关叙述错误的是( )

A.鳙鱼的食物来源不同,鳙鱼所处的营养级不同

B.鳙鱼和浮游植物B的分层现象属于群落垂直结构

C.捕捞小型野杂鱼和适当的施肥,可以提高鳙鱼的产量

D.当池塘干涸后,有新的群落定居于此,该过程为初生演替

D [鳙鱼的食物来源不同,则鳙鱼所处的营养级可能会改变,若以浮游植物B为食,则处于第二营养级,若以浮游动物A为食,则处于第三营养级,A正确;鳙鱼和浮游植物B的分层现象属于群落垂直结构,B正确;捕捞小型野杂鱼和适当的施肥,可以为鳙鱼提供更多的食物,因此可以提高鳙鱼的产量,C正确;当池塘干涸后,有新的群落定居于此,该过程为次生演替,D错误。]

8.(2022·山东等级考)在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中,各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律,如图所示。

频度 级

1%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~80% 81%~100% A B C D E

(1)若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于________级,而调查发现该频度级中的植物乙不是优势种,则乙的种群密度和分布范围的特点分别是________、________。

(2)若某草地植物物种的频度级符合上图所示比例关系,且属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为________种。

(3)若研究植物甲的生态位,通常需要研究的因素有________(填标号)。

A.甲在该区域出现的频率

B.甲的种群密度

C.甲的植株高度

D.甲与其他物种的关系

(4)随着时间的推移,群落可能会发生演替。群落演替的原因是_______________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)优势种是指群落中占优势的种类,它包括群落每层中在数量上最多、体积上最大、对生境影响最大的种类,而某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,因此若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于E级。调查发现E级中的植物乙不是优势种,说明植物乙在整个群落的数量较多,即乙的种群密度大,同时说明植物乙在整个群落中分布范围广。(2)由图可知,D频度级物种数所占百分比为8%,属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200种。(3)研究植物的生态位,通常要研究它在该区域出现的频率、种群密度、植株高度等特征,同时也要研究它与其他物种的关系。故选ABCD。(4)群落演替的原因:①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,但对另一些物种生存产生不利影响。②生物本身不断的繁殖,迁移或者迁徙。③种内与种间关系的改变。④人类活动的干扰:人类活动的影响远远超过其他的自然因素。

[答案] (1)E 大 广 (2)200 (3)ABCD (4)环境不断变化;生物本身不断的繁殖,迁移或者迁徙;种内与种间关系的改变;人类活动的干扰

9.(2022·山东潍坊三模)生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用的资源情况,以及与其他物种的关系等。种群空间格局是指组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局。种群和群落是生态学研究的两个视角,下列说法正确的是( )

A.种群中的不同个体在群落中占据的生态位不同

B.种群的个体在空间中的位置状态包括垂直分布和镶嵌分布

C.群落不同物种之间的生态位往往高度重叠

D.不同物种间的种间关系可能不只存在一种情况

D [结合题意可知,生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用的资源情况,以及与其他物种的关系等,而种群中的不同个体在群落中的位置不能称为生态位,A错误;垂直分布和镶嵌分布(水平结构)都是群落中不同物种的特征,种群的个体属于同一物种,B错误;群落中不同物种之间的生态位重叠度较低,以充分利用资源,C错误;群落中两个物种之间可能存在一种以上的种间关系,如蛇与猫头鹰可能是捕食关系,也可能是种间竞争关系,D正确。]

10.(2023·广东佛山质检)中国茶书中蕴含很多关于茶树种植的生态学智慧。《茶解》对混林茶园进行如下描述:茶园唯有桂树、梅树、木兰、苍松、翠竹之类的植物,与茶树间作,才足以“蔽覆霜雪,掩映秋阳”。下列叙述错误的是( )

A.混林茶园植物群落有明显的分区现象

B.混林茶园比单一种植的茶园稳定性更高

C.混林茶园可以提高空间和资源的利用率

D.可推测茶树有喜漫射光、耐荫的特性

A [混林茶园植物之间混作,不具有明显的分区现象,A错误;混林茶园物种丰富度高,比单一种植的茶园稳定性更高,B正确;混林茶园可以提高空间和资源的利用率,C正确;茶园种植比茶树高的植物,可推测茶树有喜漫射光、耐荫的特性,D正确。]

11.(2022·山东德州三模)空心莲子草作为中国首批外来入侵物种之一,既具有水生型的特征,又具有旱生型的特征,因其对环境强大的适应能力,在入侵南四湖新薛河湿地后,很快对当地的生态系统造成了极大的危害。科研小组探究了空心莲子草入侵对当地群落的影响机制以及防治对策。

(1)根据下表分析,随着空心莲子草入侵程度的增加,芦苇群落________(填“发生”或“未发生”)演替,判断依据是_____________________________。

空心莲子草的入侵通过降低__________________________多样性改变了南四湖的生物多样性,破坏了该湿地的生态平衡。

不同空心莲子草入侵程度下芦苇群落物种重要值分析

物种名称 空心莲子草盖度为20%左右 空心莲子草盖度为50%左右 空心莲子草盖度为80%左右

空心莲子草 0.34 0.74 0.99

芦苇 0.18 0.08 0.01

双穗雀稗 0.25 0.00 0.00

鸡矢藤 0.00 0.18 0.00

菰 0.23 0.00 0.00

注:物种重要值是某物种在群落中地位和作用的综合数量指标;盖度是指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。

(2)研究发现空心莲子草入侵后,土壤种子库中某些需光性植物种子减少,根据图甲分析,其判断依据是_______________________________________________

_____________________________________________________________________。

结合图乙,从物质和能量的角度分析,空心莲子草入侵后成为芦苇群落的优势种的原因可能是________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

图甲

图乙

(3)研究表明,博落回、凤尾蕨、樟树叶及柳杉叶的水浸提液均能降低空心莲子草的生长速度、生物量及株高,这说明上述植物通过________信息来调节生物的种间关系。若要在南四湖种植上述植物对空心莲子草进行生物防治,还需要考虑的问题有_____________________________________________(至少答出两条)。

除了上述方法外,对空心莲子草进行生物防治时还可以选用的方法有________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)随着空心莲子草入侵程度的增加,群落中的优势种变成空心莲子草,群落的物种组成发生了改变,因此群落发生了演替;空心莲子草的入侵降低了物种多样性和遗传多样性,破坏了该湿地的生态平衡。(2)补光条件下,空心莲子草入侵组芦苇群落土壤种子库物种数大幅下降,说明空心莲子草争夺阳光的能力更强;结合柱状图可知,空心莲子草提高了土壤中有效氮和有效磷的浓度,从而促进了自身的生长,在对光能的争夺中具有优势,光能是生态系统能量的最初来源,是通过光合作用转变为有机物的能量,可以用于植物的生长、发育和繁殖,因此空心莲子草入侵后成为芦苇群落的优势种。(3)博落回、凤尾蕨、樟树叶及柳杉叶的水浸提液均能降低空心莲子草的生长速度、生物量及株高,水浸提液中含有化学物质,是化学信息;利用上述四种植物进行生物防治,需要考虑上述植物是否适应南四湖的环境、上述植物产生的物质是否会抑制本地物种的生长、上述植物对南四湖资源的争夺能力是否比空心莲子草强等;上述四种植物与空心莲子草之间是种间竞争关系,除了种间竞争抑制空心莲子草的生长繁殖,也可以引入空心莲子草的天敌(捕食)、引入能侵染空心莲子草的寄生菌等进行生物防治。

[答案] (1)发生 群落的物种组成发生了改变 物种多样性和遗传 (2)补光条件下,空心莲子草入侵组芦苇群落土壤种子库物种数大幅下降,说明空心莲子草争夺阳光的能力更强 空心莲子草提高了土壤中有效氮和有效磷的浓度,从而促进了自身的生长;在对光能的争夺中具有优势 (3)化学 上述植物是否适应南四湖的环境、上述植物产生的物质是否会抑制本地物种的生长、上述植物对南四湖资源的争夺能力是否比空心莲子草强 引入空心莲子草的天敌、引入能侵染空心莲子草的寄生菌

(教师用书独具)

1.(2022·河北石家庄模拟)生态位是指每个个体或种群在种群或群落中的时空位置及功能关系。某鸟类自然保护区是以迁徙鸟类及其栖息地为主要保护对象的湿地类型自然保护区。研究团队以该保护区中四种占优势的水鸟为研究对象,调查并分析了它们的生态位,调查分析结果如表所示。

物种 观察数量/只 觅食生境出现率/% 鸟胃中主要的食物种类/%

生境1 生境2 生境3 小坚果 茎类 草屑 螺类 贝壳砂砾 甲壳类

绿翅鸭 2 120 67 0 33 52.8 16.7 0 12 13 0

绿头鸭 1 513 98 1 1 78.3 0.8 0 7.1 5.6 1.1

鹤鹬 1 678 64 0 36 0 0 50 25 25 0

青脚鹬 1 517 29 28 43 0 0 33.3 33.3 0 33.3

注:螺类以泥土中的微生物和腐殖质及水中浮游植物、幼嫩水生植物、青苔等为食。

下列叙述错误的是( )

A.该鸟类自然保护区中对优势水鸟的调查属于群落水平的研究

B.绿翅鸭和鹤鹬选择的觅食生境基本相同,但其生态位存在一定差异

C.青脚鹬在生态系统中属于第二营养级

D.群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源

C [优势水鸟包含多个种群,对优势水鸟的调查属于群落水平的研究,A正确;绿翅鸭和鹤鹬选择的觅食生境基本相同,但是食物种类有较大差异,其生态位存在差异,B正确;该生态系统中青脚鹬以草屑、螺类等为食,属于第二和第三营养级,C错误;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于充分利用环境资源,D正确。]

2.(2022·山东德州期末)科研人员于2020年4~7月,采用专业仪器在鄱阳湖湿地监测点每天采集鸟类声音数据;借助统计软件将鸟类声音数据转化为具有生物信息的声学指数—BI指数;用来阐明鸟类多样性特征及活动习性的强弱程度,鸟类群落发出的声音强度越大,频段越多,BI指数越高。下列相关说法错误的是( )

A.在4~7月份进行调查是因为鸟类活动具有明显的季节性变化

B.两条曲线波形有明显的不同说明不同鸟类的生态位有差异

C.该检测点18 点时鸟类多样性特征及活动习性强弱程度更强

D.调查期间该群落的物种丰富度、种间关系复杂程度逐渐增加

C [由图可知,4~7月份曲线波动范围较大,说明鸟类活动在4~7月份具有明显的季节性变化,A正确;由图可知,两条曲线波形有明显的不同,说明鸟类多样性特征及活动习性的强弱程度不同,即不同鸟类的生态位有差异,B正确;6点趋势变化线高于18点,说明该检测点6 点时鸟类多样性特征及活动习性强弱程度更强,C错误;无论是6点检测还是18点检测,检测点的趋势都是呈上升趋势,说明鸟类多样性特征及活动习性逐渐增强,即调查期间该群落的物种丰富度、种间关系复杂程度逐渐增加,D正确。]

3.(2022·湖北襄阳模拟)湖北省保康县种植茶叶历史悠久,保康绿茶以高香著称。但近年来,土壤中重金属污染和农药残留严重影响茶叶的品质。某科研小组对某重金属污染地区的单作茶园生态系统(种植单一品种茶树)进行了调查研究,并对其实施了植物修复技术,植物修复是通过绿色植物(如豆科、禾本科等超积累植物)从被污染环境中吸收一种或几种重金属,并将其转移、贮存到地上部分,从而降低环境中重金属的浓度,以达到修复被污染环境的目的。请回答下列问题:

(1)降低环境中重金属的浓度,修复被污染环境可以提高生态系统稳定性,生态系统稳定性是指_______________________________________________________

_____________________________________________________________________。

(2)选择适宜的豆科植物进行植物修复,降低环境中重金属浓度的同时土壤肥力也明显提升,分析土壤肥力提升的原因是_________________________________

_____________________________________________________________________。

(3)蜘蛛在茶园生态系统中发挥着重要作用。在不同类型的茶园中对蜘蛛的相关指数进行了调查,得到题表数据(有机茶园不喷洒除草剂,每年采茶1次;无公害茶园每年喷洒除草剂2次,采茶4次;普通茶园每年喷洒除草剂2次,采茶6次)

项目 有机茶园 无公害茶园 普通茶园

个体数 1 615 982 601

物种数 57 48 34

丰富度指数 7.72 6.83 5.22

①分别从不同类型的茶园各选取10个茶丛,调查并统计其上蜘蛛的相关指数,该过程采用的方法有________和________。

②普通茶园中蜘蛛的丰富度指数最低的原因可能是_______________和______________。

(4)研究发现,植物在受到轻度有害物质的刺激时,会通过加快细胞呼吸来补偿生理上受到的损害,以适应有害物质的刺激,称为伤呼吸。某实验小组欲探究5 μmol/L氯化镉溶液对大豆幼苗是否存在伤呼吸作用。请简要写出实验思路并预测实验结果及结论。(实验所需材料及试剂有某大豆幼苗、5 μmol/L氯化镉溶液等)

实验思路:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

实验结果及结论:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________。

[解析] (1)生态系统稳定性即为生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力,包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。主要通过负反馈调节来完成,不同生态系统的自我调节能力不同。(2)重金属浓度增加会导致土壤微生物的生物多样性及数量降低,其降解有机物能力下降,土壤肥力下降,大豆吸收了重金属,土壤中微生物增加,包括根瘤菌等,根瘤菌固氮使土壤肥力增加。(3)①分别从不同类型的茶园各选取 10 个茶丛,由于蜘蛛活动范围比较小、活动能力比较弱,故调查蜘蛛个体数(种群密度)的方法为样方法。表格中蜘蛛的物种数量确定,统计蜘蛛物种数的方法采用记名计算法。②普通茶园每年喷洒除草剂2次,采茶6次,可以看出采茶较频繁,频繁采茶改变了茶园为蜘蛛提供的食物和栖息空间,喷洒除草剂也不利于蜘蛛的生长繁殖。(4)本实验欲探究5 μmol/L氯化镉溶液对大豆幼苗是否存在伤呼吸作用,自变量为是否用5 μmol/L氯化镉溶液处理,实验对象为大豆幼苗,因变量为呼吸强度,因此实验思路为:取生长发育状况相同的大豆幼苗若干随机均分为A、B两组,将A组幼苗置于5 μmol/L氯化镉溶液处理一段时间,B组不做处理,其他条件相同且适宜,一段时间后测定两组幼苗的呼吸作用强度。实验结果及结论:若A组呼吸速率大于B组,则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗存在伤呼吸作用;若A组呼吸速率小于或者等于B组,则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗不存在伤呼吸作用。

[答案] (1)生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力 (2)根瘤菌固氮增加了土壤肥力 (3)①记名计算法 样方法 ②喷洒除草剂不利于蜘蛛的生长繁殖 频繁采茶改变了茶园为蜘蛛提供的食物和栖息环境 (4)取生长发育状况相同的大豆幼苗若干随机均分为A、B两组,将A组幼苗置于5 μmol/L氯化镉溶液处理一段时间,B组不做处理,其他条件相同且适宜,一段时间后测定两组幼苗的呼吸作用强度 若A组呼吸速率大于B组则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗存在伤呼吸作用;若A组呼吸速率小于或者等于B组则说明5 μmol/L氯化镉对大豆幼苗不存在伤呼吸作用

4.(2022·湖北武汉模拟)近几十年来,我国北方农牧交错带的沙漠化加剧,生态环境恶化。为探究退耕还林还草工程的效果,科研人员以耕作的农田为对照,以退耕后人工种植的柠条(灌木)林地、人工杨树林地和弃耕后自然恢复草地为研究样地,调查了退耕还林与还草不同类型样地的地面节肢动物群落结构特征,调查结果如表所示。

样地类型 优势类群(科) 常见类群数量(科) 总类群数量(科)

农田 4 6 10

柠条林地 1 9 10

杨树林地 1 6 7

自然恢复草地 4 11 15

下列叙述正确的是( )

A.上述样地中,节肢动物的物种丰富度最高的是杨树林地

B.为促进生物多样性的保护,退耕还林时应尽量避免种植单树种纯林

C.农田优势类群多于退耕还林样地,原因是农田中有机物含量较高

D.退耕还林措施对地面节肢动物多样性的恢复效应比退耕还草措施好

B [据表可知,自然恢复草地的总类群数量为15,因此物种丰富度最高,自然恢复草地植物的种类多,可为节肢动物提供更多的食物条件和栖息空间,因此自然恢复草地节肢动物更多,A错误;针对退耕还林工程对生物多样性保护的意义,应提高人工混交林的种植面积,降低纯林的比例,B正确;农田与其他退耕还林样地相比,人们会在农田中灌溉和施肥,从而使农作物产量提高,因此从非生物因素的角度分析,农田优势类群更多的原因是水和无机盐含量较高,C错误;据表分析可知,退耕后人工种植的柠条(灌木)林地、人工杨树林地的节肢动物总类群数量分别为10和7,弃耕后自然恢复草地的节肢动物总类群数量为15,由此可知退耕还草措施对地面节肢动物多样性的恢复效应比退耕还林措施好,D错误。]

6 / 45

同课章节目录