11-2《五代史伶官传序》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 11-2《五代史伶官传序》课件(共23张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-13 18:10:20 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

“褒贬祖春秋,故义例谨严。叙述祖史记,故文章高简。”

同学们,接下来让我们来学做小小史学家,深入到文章里面一步步来检验一下,是否真是如此吧!

伶官

传序

制看

年条

表理

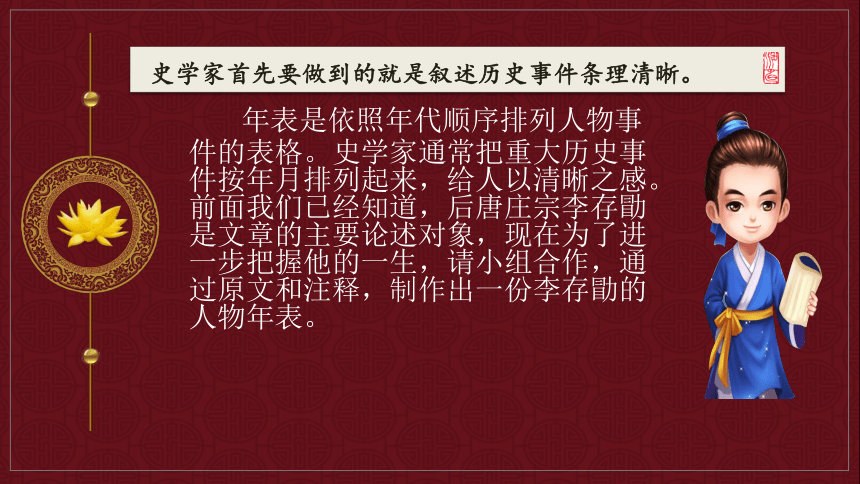

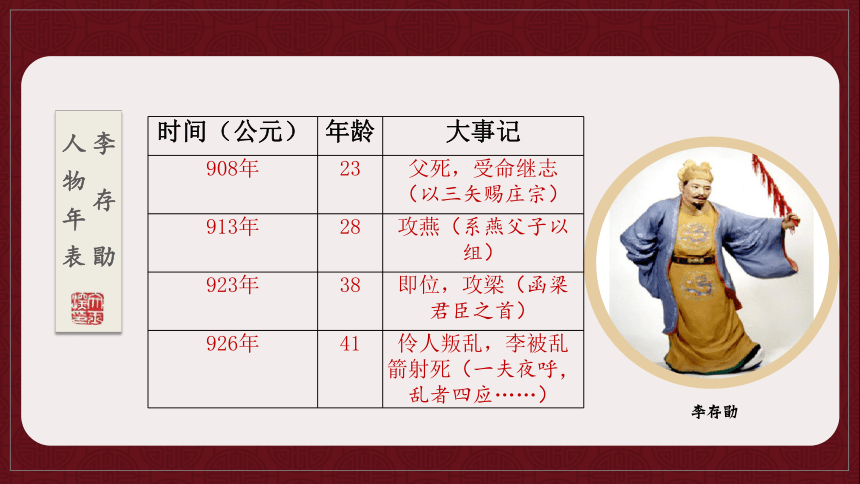

年表是依照年代顺序排列人物事件的表格。史学家通常把重大历史事件按年月排列起来,给人以清晰之感。前面我们已经知道,后唐庄宗李存勖是文章的主要论述对象,现在为了进一步把握他的一生,请小组合作,通过原文和注释,制作出一份李存勖的人物年表。

史学家首先要做到的就是叙述历史事件条理清晰。

李存勖

人物年表

李存勖

时间(公元) 年龄 大事记

李存勖

人物年表

李存勖

时间(公元) 年龄 大事记

908年 23 父死,受命继志(以三矢赐庄宗)

913年 28 攻燕(系燕父子以组)

923年 38 即位,攻梁(函梁君臣之首)

926年 41 伶人叛乱,李被乱箭射死(一夫夜呼,乱者四应……)

析辩

材能

料力

制作完人物年表后,史学家还具备对材料进行分析的能力。观察这份李存勖年表,和同桌讨论一下,你们发现了哪些特点?

史学家要具备对材料进行分析的能力

立国——15年

亡国——3年

明得

观意

点图

分析完材料后,史学家还应对此得出自己的观点和看法,有自己深刻的写作意图。请问是什么原因导致李存勖亡国的呢?课文有写吗?

史学家应得出自己的观点和看法

补充资料

补充资料:欧阳修在《新五代史·伶官传》后面做了详细的解释——

庄宗(李存勖)既好俳优,又知音,能度曲,至今汾、晋之俗,往往能歌其声,谓之“御制”者皆是也。其小字亚子,当时人或谓之亚次。又别为优名以自目,曰李天下。自其为王,至于为天子,常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事,遂至于亡。

直接原因:“数十伶人困之,而身死国灭”

根本原因:李存勖因爱好歌舞戏曲,溺爱伶人,使其势大,造成叛乱

北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。在这样的历史背景下,欧阳修通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

定见

篇详

幅略

典籍史料浩如烟海,如果尽数写下,会显得繁琐冗杂。因此,作为史学家,对于篇幅设置也需要一定的考量。那么通篇来看,这样的论证方式,除了体现在论证步骤上,还体现哪里呢?

史学家对于篇幅设置需要一定的考量

请同学们对比一下“得天下”和“失天下”的篇幅设置。

“得天下”的篇幅较长,且前面有庄宗的父亲临终托志作为铺垫,描写内容较为详细;而后面的“失天下”篇幅较短,过程也有所省略。

重点强调“得天下”的来之不易,这是庄宗和他父亲两代人的使命,更能衬托出后文庄宗因沉溺享乐而“失天下”的不该,呼应了本文观点。

“义例谨严”“文章高简”

论证结构

总起:

提出论题

盛衰之理,是天命也是人事

分说:正面叙述

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说:反面叙述

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

总结:得出教训

祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

做事要居安思危,谨小慎微,防微杜渐

小心玩物丧志,不要满足于表面的虚荣

全文结构

论点:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉

立国(15年)

灭国(3年)

908年

913年

923年

926年

结论:忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

推论:祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

23岁

接受三矢,继父遗志

28岁

系燕王父子以组(灭燕)

38岁

函梁君臣之首(亡梁)

41岁

身死国灭,为天下笑

观兴

古亡

今律

文章说国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。

请同学们再寻找一些事例来加以补充说明。

唐玄宗

唐玄宗李隆基,忧劳时,迎来了“开元盛世”;逸豫时,天宝危机,酿成了安史之乱。

唐太宗

唐太宗李世民,吸取前人教训,励精图治,换来了“贞观之治”,名垂青史。

刘基

《苦斋记 》中说:“井以甘竭,李以苦存;夫差以酣酒亡,而勾践以尝胆兴。”

越王勾践

越王勾践卧薪尝胆终于灭吴的事例

孟子

孟子:“生于忧患,死于安乐。”

商纣王

商纣王最终落得个“众叛亲离,引火自焚”的下场,并留下千古骂名。

项羽

重贤则兴,寡谋则亡

六国

抗秦则兴,赂秦则亡

庄宗

忧劳则兴,逸豫则亡

秦

仁政则兴,暴政则亡

北宋

思危则兴,苟安则亡

学生

勤奋则兴,懒惰则亡

观古鉴今—兴亡律

感

谢

收

看

“褒贬祖春秋,故义例谨严。叙述祖史记,故文章高简。”

同学们,接下来让我们来学做小小史学家,深入到文章里面一步步来检验一下,是否真是如此吧!

伶官

传序

制看

年条

表理

年表是依照年代顺序排列人物事件的表格。史学家通常把重大历史事件按年月排列起来,给人以清晰之感。前面我们已经知道,后唐庄宗李存勖是文章的主要论述对象,现在为了进一步把握他的一生,请小组合作,通过原文和注释,制作出一份李存勖的人物年表。

史学家首先要做到的就是叙述历史事件条理清晰。

李存勖

人物年表

李存勖

时间(公元) 年龄 大事记

李存勖

人物年表

李存勖

时间(公元) 年龄 大事记

908年 23 父死,受命继志(以三矢赐庄宗)

913年 28 攻燕(系燕父子以组)

923年 38 即位,攻梁(函梁君臣之首)

926年 41 伶人叛乱,李被乱箭射死(一夫夜呼,乱者四应……)

析辩

材能

料力

制作完人物年表后,史学家还具备对材料进行分析的能力。观察这份李存勖年表,和同桌讨论一下,你们发现了哪些特点?

史学家要具备对材料进行分析的能力

立国——15年

亡国——3年

明得

观意

点图

分析完材料后,史学家还应对此得出自己的观点和看法,有自己深刻的写作意图。请问是什么原因导致李存勖亡国的呢?课文有写吗?

史学家应得出自己的观点和看法

补充资料

补充资料:欧阳修在《新五代史·伶官传》后面做了详细的解释——

庄宗(李存勖)既好俳优,又知音,能度曲,至今汾、晋之俗,往往能歌其声,谓之“御制”者皆是也。其小字亚子,当时人或谓之亚次。又别为优名以自目,曰李天下。自其为王,至于为天子,常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事,遂至于亡。

直接原因:“数十伶人困之,而身死国灭”

根本原因:李存勖因爱好歌舞戏曲,溺爱伶人,使其势大,造成叛乱

北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。在这样的历史背景下,欧阳修通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

定见

篇详

幅略

典籍史料浩如烟海,如果尽数写下,会显得繁琐冗杂。因此,作为史学家,对于篇幅设置也需要一定的考量。那么通篇来看,这样的论证方式,除了体现在论证步骤上,还体现哪里呢?

史学家对于篇幅设置需要一定的考量

请同学们对比一下“得天下”和“失天下”的篇幅设置。

“得天下”的篇幅较长,且前面有庄宗的父亲临终托志作为铺垫,描写内容较为详细;而后面的“失天下”篇幅较短,过程也有所省略。

重点强调“得天下”的来之不易,这是庄宗和他父亲两代人的使命,更能衬托出后文庄宗因沉溺享乐而“失天下”的不该,呼应了本文观点。

“义例谨严”“文章高简”

论证结构

总起:

提出论题

盛衰之理,是天命也是人事

分说:正面叙述

后唐庄宗得天下

忧劳可以兴国

分说:反面叙述

后唐庄宗失天下

逸豫可以亡身

总结:得出教训

祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

做事要居安思危,谨小慎微,防微杜渐

小心玩物丧志,不要满足于表面的虚荣

全文结构

论点:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉

立国(15年)

灭国(3年)

908年

913年

923年

926年

结论:忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

推论:祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

23岁

接受三矢,继父遗志

28岁

系燕王父子以组(灭燕)

38岁

函梁君臣之首(亡梁)

41岁

身死国灭,为天下笑

观兴

古亡

今律

文章说国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。

请同学们再寻找一些事例来加以补充说明。

唐玄宗

唐玄宗李隆基,忧劳时,迎来了“开元盛世”;逸豫时,天宝危机,酿成了安史之乱。

唐太宗

唐太宗李世民,吸取前人教训,励精图治,换来了“贞观之治”,名垂青史。

刘基

《苦斋记 》中说:“井以甘竭,李以苦存;夫差以酣酒亡,而勾践以尝胆兴。”

越王勾践

越王勾践卧薪尝胆终于灭吴的事例

孟子

孟子:“生于忧患,死于安乐。”

商纣王

商纣王最终落得个“众叛亲离,引火自焚”的下场,并留下千古骂名。

项羽

重贤则兴,寡谋则亡

六国

抗秦则兴,赂秦则亡

庄宗

忧劳则兴,逸豫则亡

秦

仁政则兴,暴政则亡

北宋

思危则兴,苟安则亡

学生

勤奋则兴,懒惰则亡

观古鉴今—兴亡律

感

谢

收

看