上海市青浦区2023-2024学年高三上学期12月期终学业质量调研历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 上海市青浦区2023-2024学年高三上学期12月期终学业质量调研历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 765.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 06:54:58 | ||

图片预览

文档简介

上海市青浦区2023-2024学年高三上学期12月期终学业质量调研

历 史 试 卷 2023.12

(考试时间60分钟,满分100分)

考生注意:

1.本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试题与答题要求;所有答题必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上;做在试卷上一律不得分。

2.答题前,务必在答题纸上填写准考证号和姓名,并在准考证号下填涂对应数字。

3.答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

一、城市之光(21分)

人类历史破晓之时,城市便有了较成熟的形式。探寻依稀可辨的城市印迹,回望文明兴衰的历程。阅读下列材料,回答问题。

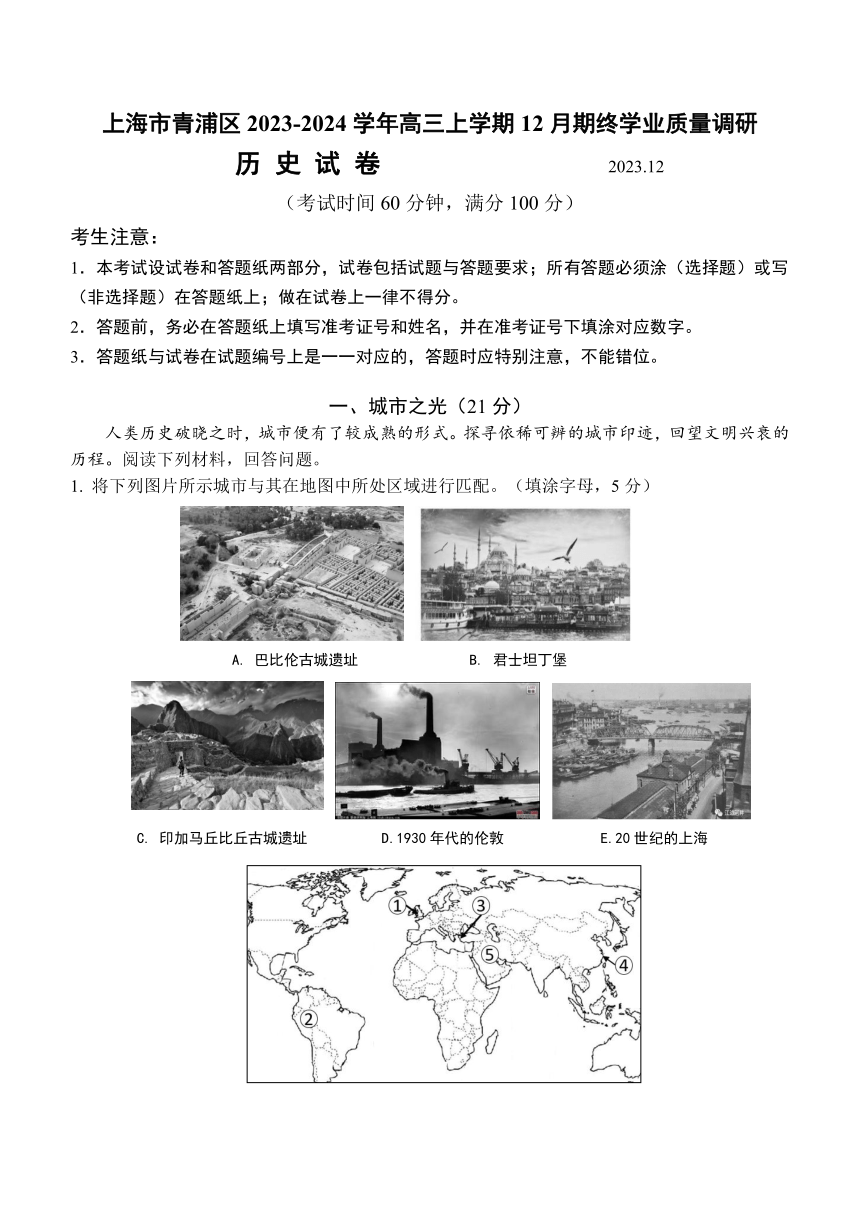

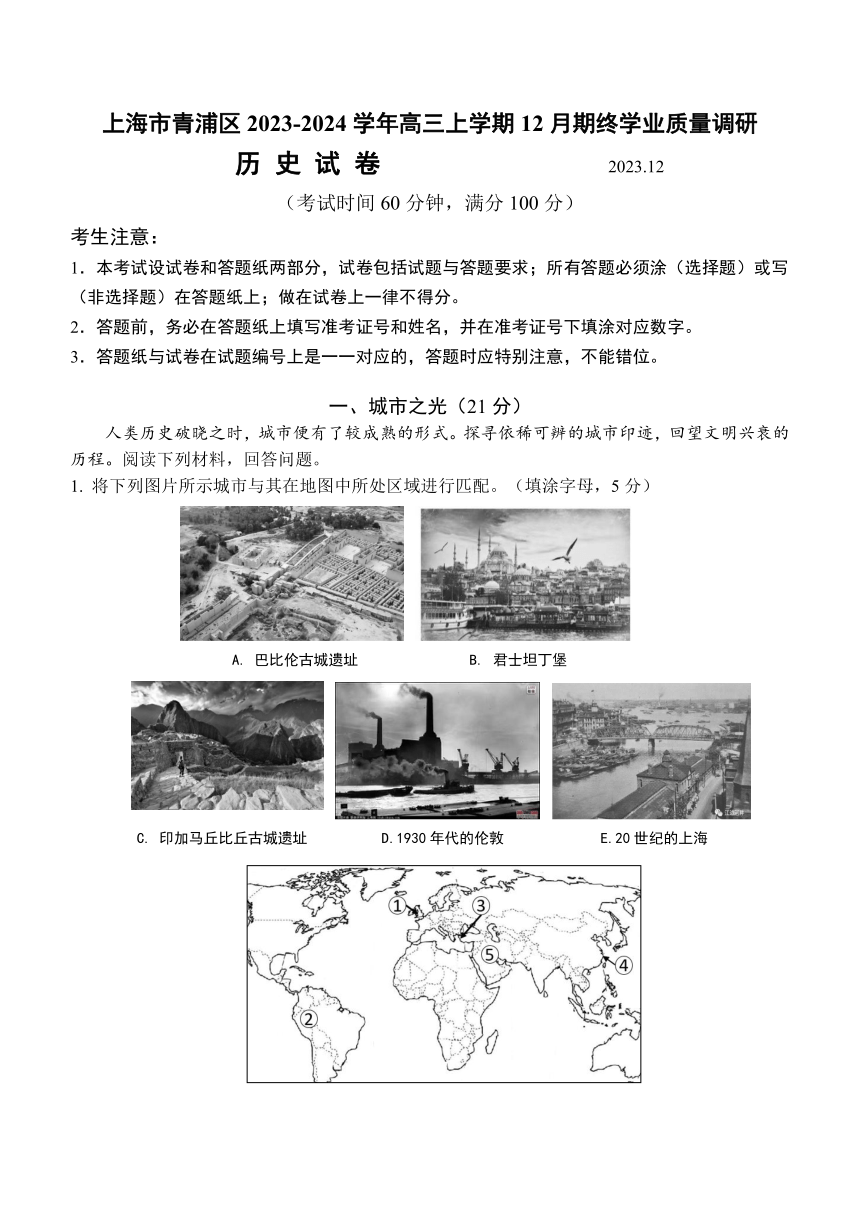

1. 将下列图片所示城市与其在地图中所处区域进行匹配。(填涂字母,5分)

(

A. 巴比伦古城遗址 B.

君士坦丁堡

C. 印加马丘比丘古城遗址 D.1930年代的伦敦 E.20世纪的上海

)

①_______;②________;③_________;④_________;⑤_________

2. 早期居住在巴比伦古城的苏美尔人发明了世界上最古老的 (2分)

A.腓尼基字母 B.楔形文字 C.甲骨文 D.拉丁字母

3. 结合地图及所学,作为东罗马帝国都城的君士坦丁堡,其历史地位与作用包括 (双选,4分)

A.传承希腊罗马文化 B.汇聚工业生产资本

C.完善民主共和制度 D.联通东西方的贸易

4. 图C马丘比丘古城遗址见证了 (2分)

A.三角贸易带来了古城的繁荣 B.迪亚士绕过非洲好望角

C.殖民活动中断该地历史进程 D.商品出现世界性的流动

5. 观察图D、E画面信息,联系所学,19世纪以来中西城市发展的显著特征是 (2分)

A. 文化交流促进城市发展 B.商品经济推动城市化进程

C. 工业化推动城市化进程 D.社会治理影响城市化发展

6. 综合上述信息,概括影响人类城市兴衰的主要因素。 (6分)

二、明清时期的社会经济(24分)

小明对“明清时期社会经济发展状况”颇感兴趣,尝试通过史料研读,对这一问题逐步展开探究。阅读下列材料,回答问题。

步骤一

材料一:谈参者,吴人也,家故起农……塍之平阜植果属,其污泽植菰属,可畦植蔬属,皆以千计……视田之入,复三倍。 ——(明)李诩《戒庵老人漫笔》

材料二:吴民……家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久矣……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361

7.材料一、二中明清社会经济出现的新变化包括 (双选,2分)

A.经济重心发生南移 B.农业经营方式多样化

C.手工业领域出现雇佣劳动 D.兴起一批地域性商人群体

8.这些变化发生的地区主要集中在 (2分)

A.西南 B.中原 C.关中 D. 江南

步骤二

材料三:邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。

——(清)袁景晖《建始县志》

9.《建始县志》对当时农村经济变化有何记载?(不得照抄原文)结合材料联系所学,分析变化产生的原因。(6分)

步骤三

材料四:世儒不察,以工商为末妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖

皆本也。 ——(明)黄宗羲《明夷待访录》

材料五:(1567年)福建巡抚御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋。

——(明)陈世龙《皇明经世文编》

材料六:所繇共百万之赋……全赖此一机一杼而已……以上供赋税,下给俯仰。若求诸田亩之收,则必不可办。 ——(明)徐光启《农政全书》卷35

10.综合六则材料,联系所学,简述你对明清时期社会经济发展状况的认识。(7分)

11.结合小明三个步骤的探究过程,归纳其遵循了哪些历史研究的方法或路径。(7分)

三、一粒蔗糖里的世界史(19分)

某食品集团为了给旗下糖类产品设计宣传文案,特地邀请相关历史团队梳理了蔗糖的历史发展,意图展现糖与人类之间密不可分的文化关联。阅读下列材料,回答问题。

◆糖的旅程:从印度到加勒比

材料一:公元前4世纪 ① 征服时期,当军队攻入印度北部时,在那里发现了一种“不是由蜜蜂制造的固体蜜”,自此极少量的印度蔗糖被商队带到欧洲。10世纪,除印度和中国,两个最大产糖区分别位于两河流域和尼罗河峡谷。有人说,这是蔗糖紧跟着《古兰经》的脚步开始扩散的结果。

15世纪末,甘蔗种植之旅继续西进, ② 先后开辟了到印度和巴西的海上航路,控制了蔗糖的传播。从16世纪起,大西洋诸岛上,殖民者强迫非洲奴隶加速蔗糖生产。17世纪,荷兰人活跃在世界舞台上,以其为中介,甘蔗被移植到英属、法属加勒比海诸岛。

——摘自中国国家历史《一粒蔗糖里的世界史》

12.材料中 ① 应指的帝国是 (2分)

A.罗马帝国 B. 波斯帝国 C.贵霜帝国 D.亚历山大帝国

13.材料中 ② 所指的重要传播者当是 (2分)

A.葡萄牙 B.英国 C.西班牙 D.意大利

◆糖的嬗变:从稀有品到必需品

14. 16世纪以后,各种各样新食品引进欧洲,引发了欧洲的生活革命。将下列世界性商品与其解说词对应。(5分)

材料二:新大陆生产了大量的白糖流入欧洲。白糖配着咖啡、红茶,产生了新的嗜好和文化。与此相应,从事砂糖贸易的商人大都住在英国,因富有逐渐成为上流阶层,他们当时几乎把持了英国的政治。工人阶级中也开始出现茶歇,工作间歇喝上一杯加糖红茶,补充每天所需要的热量,以省出更多时间从事生产。当英国工人喝了第一杯加糖的红茶,其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论。

——摘编自刘作奎《改变世界的四种植物》

15.对英国工人阶级“喝上加糖红茶的意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论”理解正确的是 (双选,4分)

A.英国工人阶级生产效率得到保障 B.英国工人阶级膳食结构更趋均衡

C.英国工人阶级推动社会生活风尚 D.英国工人阶级促进商品经济发展

◆糖的推力:从分散到整体

材料三:梵文专家季羡林曾注意到敦煌文书里有一个词叫“煞割令”,就是蔗糖。而这个词应该来自梵文Sarkara和巴利文Saekkhara。世界上蔗糖这个词,英文sugar,法文sucre,德文Zucker,显然都来源自这一名称。19世纪中期以后,随着甜菜机器制糖业快速发展,甘蔗糖业日渐萎缩,由中国主导的东亚糖业旧格局逐渐瓦解。仅1929年,进口洋糖(以甜菜为原料)高达89万吨,价值银元1.5787亿,超过了中国所有民族工业的产值。

——葛兆光《一种食品、一场战争、一部文献和一幅地图》

16.综合所有材料,你能从“蔗糖”的发展轨迹中看到哪些人类历史的重大主题。(6分)

四、近代中国政治转轨(36分)

课后,等级班学生对“近代中国政治转轨”专题颇感兴趣,并尝试通过以下环节进行探究。阅读下列材料,回答问题。

环节一:借助时间轴简单梳理近代中国大事记

(

1840

1861

1894

1900

1911

1928

②_____

③_____

①

_____

④_____

鸦片战争爆发

第二次鸦片战争爆发

1856

张学良改旗易帜

甲午战争爆发

1898

)材料一:

A.八国联军侵华 B.洋务运动开启 C.戊戌变法改制 D.辛亥革命爆发

17.将上述字母所示历史事件填入时间轴中对应的横线处。(填涂字母)(8分)

①_______;②________;③_________;④_________

环节二:补充19世纪50至60年代的史料

材料二:

(

自广西用兵以来,奏报军饷及各省截流筹解,已至二千九百六十三万两,各省地丁、盐课以及关税、捐输,无不日形支绌。

——(清)《文宗实录》卷97

) (

自军兴以来,各省丁潜等款,纷纷奏留,供本省军需,于是户部之权日轻,疆臣之权日重。

——(清)曾国藩《江西牙厘请照旧经收折》(1864年)

)

注:《文宗实录》起自道光三十年(1850)正月,止于咸丰十一年(1861)七月

18.材料二反映了清朝政治和权力结构出现怎样的现象?(2分)结合材料二及所学,分析导致此现象的原因。(2分)

环节三:将目光转向清末民初的历史现象

材料三:1900年6月21日,慈禧太后以光绪的名义,向英国等十一国同时宣战。时任两广总督的李鸿章闻讯后致电朝廷:“此乱命也,粤不奉诏”。此后出台的《东南互保章程》规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各督抚保护,两不相扰。长江及苏杭内地各国商民教士产业,均归南洋大臣刘、两湖总督张,允认真切实保护。

19.比较材料二和材料三,清末中央与地方权力结构的变化是 (2分)

A. 中央权威日渐衰微,地方权势同步萎缩 B.中央权威不复存在,地方权势逐步扩张

C. 中央权威日渐衰微,地方权势逐步扩张 D.中央权威不复存在,地方权势一手遮天

材料四:

(

皇帝之权,以宪法所规定者为限。宪法改正提案权属于国会。总理大臣由国会公举,皇帝任命。陆海军直接皇帝统率,但对内使用时,应依国会议决之特别条件,此外不得调遣。国际条约,非经国会议决,不得缔结。国会议决事项,由皇帝颁布之。

——《宪法重大信条十九条》(1911年11月3日)

中华民国之主权属于国民全体。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。人民得享有左列各项之自由权。中华民国之立法权以参议院行之。临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

——《中华民国临时约法》(1912年3月11日)

)

20.材料四中两份文本的内容体现了哪些基本的政治思想?(4分)概括20世纪初中国政治制度的演变趋势。(2分)

环节四:研读教科书文本,进一步探究民国时期的政治特征

材料五:袁世凯称帝失败,不久死去,以冯国璋为首的直系,在英美支持下,控制了直隶及长江中下游的苏、赣、鄂等省;皖系的段祺瑞在日本支持下,据有皖、浙、闽、鲁、陕各省;奉系的张作霖,同样以日本为靠山,占据东北三省。

——人民教育出版社《中外历史纲要(上)》

21.综合材料,联系所学,你如何看待近代中国政治转轨这一历史现象。(16分)

评分标准

1. ① D;② C;③ B;④ E;⑤ A (每空1分,5分)

2.B (2分)

3.A D (每空2分,4分)

4.C (2分)

5.C (2分)

6. 可从政治;经济(生产力、科技发展水平);文化、对外关系的视角看;或从主观、客观(时空条件、自然地理环境),内因、外因(外来侵略、殖民扩张的影响);自身他者等因素定位。(3点,6分)

7.B C (每空2分,4分)

8.D (2分)

9.山地丘陵地区,耕地面积少;人口倍增,谷物缺口严重;为解决粮食自给,当地农民大规模种植玉米、芋头等外来粮食作物。(3分)原因:人多地少(盛世滋生人丁,人地矛盾突出),传统粮食生产不能自给(1分);伴随着全球航路的开辟,美洲高产作物由欧洲人传入中国,粮食生产跃上新台阶(2分)。

10. 本小题所蕴含的思维品质大体可分为三层。

层级1:仅能笼统指出明清时期社会经济发展出现了繁荣局面,表现在农业、手工业和商业领域都有新变化。(1-2分)

层级2:能在前一层级的基础上,从原因与结果的视角,进一步分析产生的原因和带来的影响。如指出明清时期社会经济的发展与世界形势的变化密切相关,并带来了明清时期思想和政治领域的变化。(3-5分)

层次3:能在前两层级的基础上,从变与不变的视角,辩证看待明清时期社会经济的发展状况。如指出明清时期社会经济虽然出现了一些新变化,但是根本上还是为了缴纳国家赋税,是服务于传统的小农经济和君主专制制度的。(6-7分)

11. 历史研究的本质是基于材料与视角的解释。探究过程的深入首先是基于史料来源的丰富展开的(1分),如综合运用官方正史、私人笔记、地方志等材料。(2分)其次,须开阔研究视野,采用多元、联系的研究视角,如将中国问题置于世界大势变化之下理解(2分),将经济问题与思想、文化问题相联系,看到历史问题的现象与本质等。(2分)/简单归纳为论从史出,史论结合或脱离研究对象,直接回答遵循基于材料、多元视角分析解释历史问题,2分/

12.D (2分)

13.A (2分)

14.①——E ②——B ③——C ④——A ⑤——D (每空1分,5分)

15.A、C (每空2分,4分)

16.

第一, 古代区域文明交流或文化、知识和技术的交流史;

第二, 殖民主义、帝国主义和全球霸权的兴起史;世界资本主义殖民体系的形成;亚非拉民族民主运动等;

第三, 物质交流所推动的经济全球化倾向;世界市场的形成;全球联系的建立等(任答3点,6分;其他答案言之成理即可)

17.①B;②C;③A;④D (每空1分,4分)

18.现象:清朝中央的财权和军权逐渐下移。(2分)原因:太平天国运动沉重打击清朝统治;湘淮系官僚集团通过镇压天平天国运动而强势崛起。(2分)

19.C (2分)

20.政治思想:法治;主权在民;自由平等;权力制衡等。(任选其二,每点2分,4分)

演变趋势:从帝制走向共和。(2分)

21.

本小题所蕴含的思维品质大体可分为三层。

层级1:仅能简单指出近代中国存在权力下移的现象或者近代中国政治转轨是社会转型的缩影等。(3-5分)

层级2:能够在前一层级的基础上,结合经济状况、政治格局、思想潮流、内外形势等具体视角,理解并解释诱发近代中国权力产生下移的多种因素。(6-10分)

层级3:能够在前两层级的基础上,进一步运用联系与区别的视角,深入认识近代中国权力下移的现象并非一蹴而就,而是具有历史的延续性。但与此同时也会伴有徘徊和反复,一定程度上折射了近代中国政治转轨的复杂性和艰巨性,此亦构成了晚清至民国独特的政治现象。(11-15分)

评分要素:观点明确(3分);史论结合(8分);逻辑与组织流畅(5分)

历 史 试 卷 2023.12

(考试时间60分钟,满分100分)

考生注意:

1.本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试题与答题要求;所有答题必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上;做在试卷上一律不得分。

2.答题前,务必在答题纸上填写准考证号和姓名,并在准考证号下填涂对应数字。

3.答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

一、城市之光(21分)

人类历史破晓之时,城市便有了较成熟的形式。探寻依稀可辨的城市印迹,回望文明兴衰的历程。阅读下列材料,回答问题。

1. 将下列图片所示城市与其在地图中所处区域进行匹配。(填涂字母,5分)

(

A. 巴比伦古城遗址 B.

君士坦丁堡

C. 印加马丘比丘古城遗址 D.1930年代的伦敦 E.20世纪的上海

)

①_______;②________;③_________;④_________;⑤_________

2. 早期居住在巴比伦古城的苏美尔人发明了世界上最古老的 (2分)

A.腓尼基字母 B.楔形文字 C.甲骨文 D.拉丁字母

3. 结合地图及所学,作为东罗马帝国都城的君士坦丁堡,其历史地位与作用包括 (双选,4分)

A.传承希腊罗马文化 B.汇聚工业生产资本

C.完善民主共和制度 D.联通东西方的贸易

4. 图C马丘比丘古城遗址见证了 (2分)

A.三角贸易带来了古城的繁荣 B.迪亚士绕过非洲好望角

C.殖民活动中断该地历史进程 D.商品出现世界性的流动

5. 观察图D、E画面信息,联系所学,19世纪以来中西城市发展的显著特征是 (2分)

A. 文化交流促进城市发展 B.商品经济推动城市化进程

C. 工业化推动城市化进程 D.社会治理影响城市化发展

6. 综合上述信息,概括影响人类城市兴衰的主要因素。 (6分)

二、明清时期的社会经济(24分)

小明对“明清时期社会经济发展状况”颇感兴趣,尝试通过史料研读,对这一问题逐步展开探究。阅读下列材料,回答问题。

步骤一

材料一:谈参者,吴人也,家故起农……塍之平阜植果属,其污泽植菰属,可畦植蔬属,皆以千计……视田之入,复三倍。 ——(明)李诩《戒庵老人漫笔》

材料二:吴民……家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久矣……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361

7.材料一、二中明清社会经济出现的新变化包括 (双选,2分)

A.经济重心发生南移 B.农业经营方式多样化

C.手工业领域出现雇佣劳动 D.兴起一批地域性商人群体

8.这些变化发生的地区主要集中在 (2分)

A.西南 B.中原 C.关中 D. 江南

步骤二

材料三:邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。

——(清)袁景晖《建始县志》

9.《建始县志》对当时农村经济变化有何记载?(不得照抄原文)结合材料联系所学,分析变化产生的原因。(6分)

步骤三

材料四:世儒不察,以工商为末妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖

皆本也。 ——(明)黄宗羲《明夷待访录》

材料五:(1567年)福建巡抚御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋。

——(明)陈世龙《皇明经世文编》

材料六:所繇共百万之赋……全赖此一机一杼而已……以上供赋税,下给俯仰。若求诸田亩之收,则必不可办。 ——(明)徐光启《农政全书》卷35

10.综合六则材料,联系所学,简述你对明清时期社会经济发展状况的认识。(7分)

11.结合小明三个步骤的探究过程,归纳其遵循了哪些历史研究的方法或路径。(7分)

三、一粒蔗糖里的世界史(19分)

某食品集团为了给旗下糖类产品设计宣传文案,特地邀请相关历史团队梳理了蔗糖的历史发展,意图展现糖与人类之间密不可分的文化关联。阅读下列材料,回答问题。

◆糖的旅程:从印度到加勒比

材料一:公元前4世纪 ① 征服时期,当军队攻入印度北部时,在那里发现了一种“不是由蜜蜂制造的固体蜜”,自此极少量的印度蔗糖被商队带到欧洲。10世纪,除印度和中国,两个最大产糖区分别位于两河流域和尼罗河峡谷。有人说,这是蔗糖紧跟着《古兰经》的脚步开始扩散的结果。

15世纪末,甘蔗种植之旅继续西进, ② 先后开辟了到印度和巴西的海上航路,控制了蔗糖的传播。从16世纪起,大西洋诸岛上,殖民者强迫非洲奴隶加速蔗糖生产。17世纪,荷兰人活跃在世界舞台上,以其为中介,甘蔗被移植到英属、法属加勒比海诸岛。

——摘自中国国家历史《一粒蔗糖里的世界史》

12.材料中 ① 应指的帝国是 (2分)

A.罗马帝国 B. 波斯帝国 C.贵霜帝国 D.亚历山大帝国

13.材料中 ② 所指的重要传播者当是 (2分)

A.葡萄牙 B.英国 C.西班牙 D.意大利

◆糖的嬗变:从稀有品到必需品

14. 16世纪以后,各种各样新食品引进欧洲,引发了欧洲的生活革命。将下列世界性商品与其解说词对应。(5分)

材料二:新大陆生产了大量的白糖流入欧洲。白糖配着咖啡、红茶,产生了新的嗜好和文化。与此相应,从事砂糖贸易的商人大都住在英国,因富有逐渐成为上流阶层,他们当时几乎把持了英国的政治。工人阶级中也开始出现茶歇,工作间歇喝上一杯加糖红茶,补充每天所需要的热量,以省出更多时间从事生产。当英国工人喝了第一杯加糖的红茶,其历史意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论。

——摘编自刘作奎《改变世界的四种植物》

15.对英国工人阶级“喝上加糖红茶的意义甚至足以和发明蒸汽机相提并论”理解正确的是 (双选,4分)

A.英国工人阶级生产效率得到保障 B.英国工人阶级膳食结构更趋均衡

C.英国工人阶级推动社会生活风尚 D.英国工人阶级促进商品经济发展

◆糖的推力:从分散到整体

材料三:梵文专家季羡林曾注意到敦煌文书里有一个词叫“煞割令”,就是蔗糖。而这个词应该来自梵文Sarkara和巴利文Saekkhara。世界上蔗糖这个词,英文sugar,法文sucre,德文Zucker,显然都来源自这一名称。19世纪中期以后,随着甜菜机器制糖业快速发展,甘蔗糖业日渐萎缩,由中国主导的东亚糖业旧格局逐渐瓦解。仅1929年,进口洋糖(以甜菜为原料)高达89万吨,价值银元1.5787亿,超过了中国所有民族工业的产值。

——葛兆光《一种食品、一场战争、一部文献和一幅地图》

16.综合所有材料,你能从“蔗糖”的发展轨迹中看到哪些人类历史的重大主题。(6分)

四、近代中国政治转轨(36分)

课后,等级班学生对“近代中国政治转轨”专题颇感兴趣,并尝试通过以下环节进行探究。阅读下列材料,回答问题。

环节一:借助时间轴简单梳理近代中国大事记

(

1840

1861

1894

1900

1911

1928

②_____

③_____

①

_____

④_____

鸦片战争爆发

第二次鸦片战争爆发

1856

张学良改旗易帜

甲午战争爆发

1898

)材料一:

A.八国联军侵华 B.洋务运动开启 C.戊戌变法改制 D.辛亥革命爆发

17.将上述字母所示历史事件填入时间轴中对应的横线处。(填涂字母)(8分)

①_______;②________;③_________;④_________

环节二:补充19世纪50至60年代的史料

材料二:

(

自广西用兵以来,奏报军饷及各省截流筹解,已至二千九百六十三万两,各省地丁、盐课以及关税、捐输,无不日形支绌。

——(清)《文宗实录》卷97

) (

自军兴以来,各省丁潜等款,纷纷奏留,供本省军需,于是户部之权日轻,疆臣之权日重。

——(清)曾国藩《江西牙厘请照旧经收折》(1864年)

)

注:《文宗实录》起自道光三十年(1850)正月,止于咸丰十一年(1861)七月

18.材料二反映了清朝政治和权力结构出现怎样的现象?(2分)结合材料二及所学,分析导致此现象的原因。(2分)

环节三:将目光转向清末民初的历史现象

材料三:1900年6月21日,慈禧太后以光绪的名义,向英国等十一国同时宣战。时任两广总督的李鸿章闻讯后致电朝廷:“此乱命也,粤不奉诏”。此后出台的《东南互保章程》规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各督抚保护,两不相扰。长江及苏杭内地各国商民教士产业,均归南洋大臣刘、两湖总督张,允认真切实保护。

19.比较材料二和材料三,清末中央与地方权力结构的变化是 (2分)

A. 中央权威日渐衰微,地方权势同步萎缩 B.中央权威不复存在,地方权势逐步扩张

C. 中央权威日渐衰微,地方权势逐步扩张 D.中央权威不复存在,地方权势一手遮天

材料四:

(

皇帝之权,以宪法所规定者为限。宪法改正提案权属于国会。总理大臣由国会公举,皇帝任命。陆海军直接皇帝统率,但对内使用时,应依国会议决之特别条件,此外不得调遣。国际条约,非经国会议决,不得缔结。国会议决事项,由皇帝颁布之。

——《宪法重大信条十九条》(1911年11月3日)

中华民国之主权属于国民全体。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。人民得享有左列各项之自由权。中华民国之立法权以参议院行之。临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。

——《中华民国临时约法》(1912年3月11日)

)

20.材料四中两份文本的内容体现了哪些基本的政治思想?(4分)概括20世纪初中国政治制度的演变趋势。(2分)

环节四:研读教科书文本,进一步探究民国时期的政治特征

材料五:袁世凯称帝失败,不久死去,以冯国璋为首的直系,在英美支持下,控制了直隶及长江中下游的苏、赣、鄂等省;皖系的段祺瑞在日本支持下,据有皖、浙、闽、鲁、陕各省;奉系的张作霖,同样以日本为靠山,占据东北三省。

——人民教育出版社《中外历史纲要(上)》

21.综合材料,联系所学,你如何看待近代中国政治转轨这一历史现象。(16分)

评分标准

1. ① D;② C;③ B;④ E;⑤ A (每空1分,5分)

2.B (2分)

3.A D (每空2分,4分)

4.C (2分)

5.C (2分)

6. 可从政治;经济(生产力、科技发展水平);文化、对外关系的视角看;或从主观、客观(时空条件、自然地理环境),内因、外因(外来侵略、殖民扩张的影响);自身他者等因素定位。(3点,6分)

7.B C (每空2分,4分)

8.D (2分)

9.山地丘陵地区,耕地面积少;人口倍增,谷物缺口严重;为解决粮食自给,当地农民大规模种植玉米、芋头等外来粮食作物。(3分)原因:人多地少(盛世滋生人丁,人地矛盾突出),传统粮食生产不能自给(1分);伴随着全球航路的开辟,美洲高产作物由欧洲人传入中国,粮食生产跃上新台阶(2分)。

10. 本小题所蕴含的思维品质大体可分为三层。

层级1:仅能笼统指出明清时期社会经济发展出现了繁荣局面,表现在农业、手工业和商业领域都有新变化。(1-2分)

层级2:能在前一层级的基础上,从原因与结果的视角,进一步分析产生的原因和带来的影响。如指出明清时期社会经济的发展与世界形势的变化密切相关,并带来了明清时期思想和政治领域的变化。(3-5分)

层次3:能在前两层级的基础上,从变与不变的视角,辩证看待明清时期社会经济的发展状况。如指出明清时期社会经济虽然出现了一些新变化,但是根本上还是为了缴纳国家赋税,是服务于传统的小农经济和君主专制制度的。(6-7分)

11. 历史研究的本质是基于材料与视角的解释。探究过程的深入首先是基于史料来源的丰富展开的(1分),如综合运用官方正史、私人笔记、地方志等材料。(2分)其次,须开阔研究视野,采用多元、联系的研究视角,如将中国问题置于世界大势变化之下理解(2分),将经济问题与思想、文化问题相联系,看到历史问题的现象与本质等。(2分)/简单归纳为论从史出,史论结合或脱离研究对象,直接回答遵循基于材料、多元视角分析解释历史问题,2分/

12.D (2分)

13.A (2分)

14.①——E ②——B ③——C ④——A ⑤——D (每空1分,5分)

15.A、C (每空2分,4分)

16.

第一, 古代区域文明交流或文化、知识和技术的交流史;

第二, 殖民主义、帝国主义和全球霸权的兴起史;世界资本主义殖民体系的形成;亚非拉民族民主运动等;

第三, 物质交流所推动的经济全球化倾向;世界市场的形成;全球联系的建立等(任答3点,6分;其他答案言之成理即可)

17.①B;②C;③A;④D (每空1分,4分)

18.现象:清朝中央的财权和军权逐渐下移。(2分)原因:太平天国运动沉重打击清朝统治;湘淮系官僚集团通过镇压天平天国运动而强势崛起。(2分)

19.C (2分)

20.政治思想:法治;主权在民;自由平等;权力制衡等。(任选其二,每点2分,4分)

演变趋势:从帝制走向共和。(2分)

21.

本小题所蕴含的思维品质大体可分为三层。

层级1:仅能简单指出近代中国存在权力下移的现象或者近代中国政治转轨是社会转型的缩影等。(3-5分)

层级2:能够在前一层级的基础上,结合经济状况、政治格局、思想潮流、内外形势等具体视角,理解并解释诱发近代中国权力产生下移的多种因素。(6-10分)

层级3:能够在前两层级的基础上,进一步运用联系与区别的视角,深入认识近代中国权力下移的现象并非一蹴而就,而是具有历史的延续性。但与此同时也会伴有徘徊和反复,一定程度上折射了近代中国政治转轨的复杂性和艰巨性,此亦构成了晚清至民国独特的政治现象。(11-15分)

评分要素:观点明确(3分);史论结合(8分);逻辑与组织流畅(5分)

同课章节目录