《答谢中书书》、《记承天寺夜游》课件

文档属性

| 名称 | 《答谢中书书》、《记承天寺夜游》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-05-08 14:06:55 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。陶弘景答谢中书书记承天寺夜游

苏 轼【教学目标】

1、掌握常用文言词语,理解课文大意。?

2、品味优美语言,理解作品意境,体会文章蕴含的思想感情。?

3、指导朗读,熟读成诵,培养学生的文言语感。?答谢中书书陶弘景

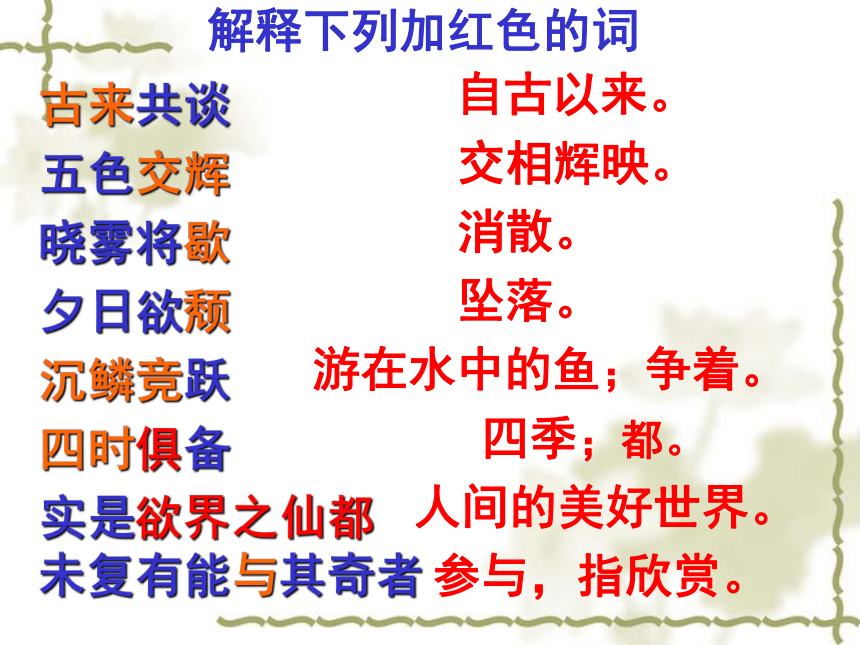

陶弘景南朝齐、梁间文学家、道教思想家、医学家。字通明。陶弘景是一位博学的文人,精通天文历法、山川地理、医术本草、琴棋书法乃至阴阳五行。 作者简介“书”是一种什么样的文体? “书” 即书信,一种应用性文体,古代书信多记事陈情,实用性和审美性完美结合。自由诵读◎先对照注释默读,然后大声朗读,要求读准字音,读准节奏,读出感情。 古来共谈

五色交辉

晓雾将歇

夕日欲颓

沉鳞竞跃

四时俱备

实是欲界之仙都

未复有能与其奇者 自古以来。

交相辉映。

消散。

坠落。

游在水中的鱼;争着。

四季;都。

人间的美好世界。

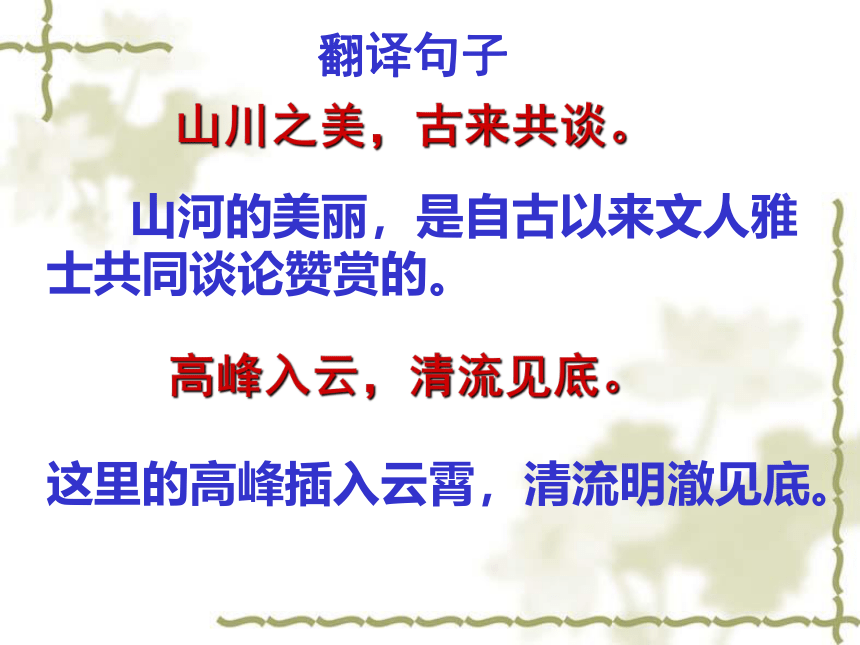

参与,指欣赏。解释下列加红色的词山川之美,古来共谈。 山河的美丽,是自古以来文人雅士共同谈论赞赏的。 高峰入云,清流见底。这里的高峰插入云霄,清流明澈见底。翻译句子两岸石壁,五色交辉。 两岸的悬崖峭壁,

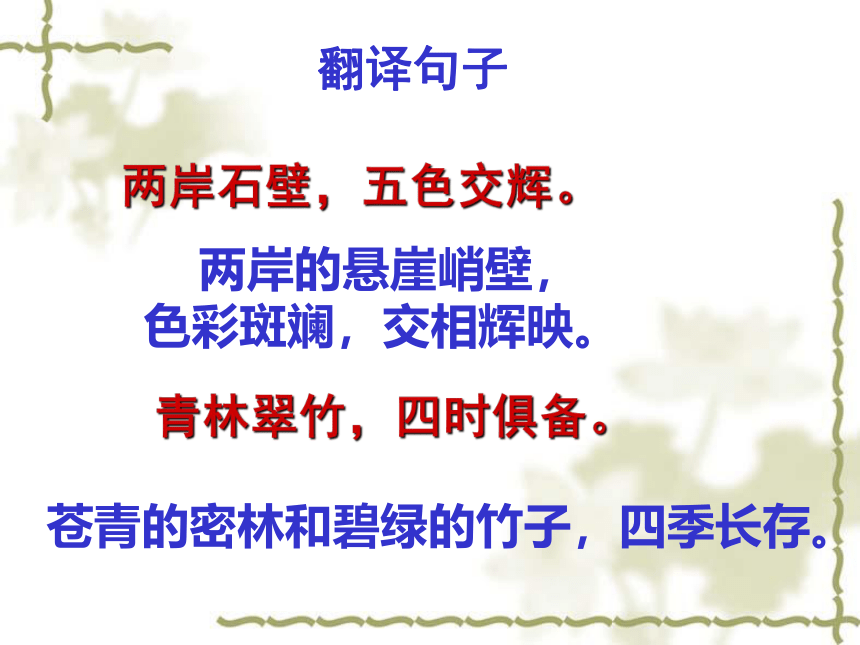

色彩斑斓,交相辉映。 青林翠竹,四时俱备。苍青的密林和碧绿的竹子,四季长存。 翻译句子晓雾将歇,猿鸟乱鸣;每当早晨,夜雾将要消散,

可听到猿猴长啸,鸟雀乱鸣; 夕日欲颓,沉鳞竞跃。每当傍晚,夕阳快要落山了,

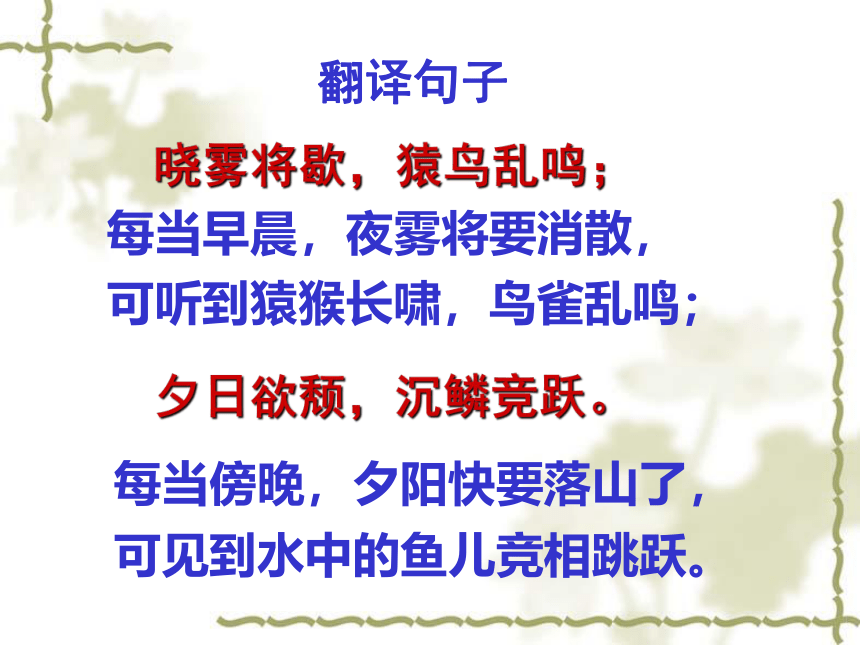

可见到水中的鱼儿竞相跳跃。 翻译句子实是欲界之仙都。这里实在是人间的仙境啊! 自康乐以来,未复有能与其奇者。 自从谢灵运之后,

还没有人能置身这奇美的山水之中。 翻译句子问题讨论 1、作者是怎样描绘秀美的山川景色的?

先仰视“高峰入云”,再俯视“清流见底”,又平看“两岸石壁”“清林翠竹”,最后分写“晨昏”,一句一景,次第井然。同时注意了色彩的配合,晨夕的变化,动静的结合。

问题讨论2、此文表达了作者怎样的感情?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

答谢中书书总引山川之美 古来共谈四季常景日夕变景仰视 高峰入云俯视 清流见底平视 两岸石壁

青林翠竹晓雾将歇夕日欲颓抒怀欲界之仙都记承天寺夜游

苏轼记承天寺夜游宋代文学家,字子瞻,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。嘉佑元年(1056),苏轼首次出川赴京应举,次年与弟辙中同榜进士,深受主考欧阳修赏识。嘉佑六年应中制科入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官。后其父苏洵于汴京病故,他扶丧归里。熙宁二年(1069)初还朝任职。因与王安石的变法主张有许多不同,请求外调,自熙宁四年至元丰初期他先后被派往杭州、密州、徐州、湖州等地任地方官。革新除弊,因法便民,颇有政绩。元丰二年(1079)他因所谓以诗文诽谤朝廷的罪行下狱。侥幸被释后,谪贬黄州。元佑元年(1086),旧党执政。苏轼被调回京都任中书舍人、翰林学士、知制诰等职。但在罢废免役法问题上与旧党发生分歧。元佑四年,出知杭州。六年召回,贾易等人寻隙诬告,苏轼请求外任,先后被派知颍州、扬州、定州。这期间,他仍然在力所能及的范围内不断进行某些兴革。绍圣元年哲宗亲政,新党得势,贬斥元佑旧臣,苏轼被一贬再贬,由英州(今广东英德)、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)宋徽宗即位,他才遇赦北归。建中靖国元年(1101)七月死于常州。 作者简介 张怀民:1083年被贬黄州,

初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿

之类的小官,但心胸坦然,决不挂

怀贬谪之事,公务之余,以山水怡

情悦性,处逆境而无悲戚之容,是

位品格清高超逸的人。背景简介 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景简介 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。背景简介自由诵读 先对照注释默读,然后大声朗读,要求

读准字音,读准节奏,读出感情。 念/无与为乐者

遂至/承天寺

庭下/如积水空明

水中/藻、荇交横

盖/竹柏影也

但∕少闲人如吾两人者耳 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。请注意这些词语的含义或用法:念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳考虑,想到只是共同,一起睡觉于是原来元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡。元丰六年十月十二日那天夜晚,我正要脱衣睡觉。月色入户,欣然起行。只见月光照入门内,(我不由产生夜游的雅兴),高兴地动身出门。翻译句子念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。 想到没有和我一起游览作乐的同伴,就到承天寺去找张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 张怀民也没有睡,于是,(我们)一起在庭院散步。翻译句子庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 庭院的地面,沐浴在像积水那样清澈透明的月色之中,“水”中有像藻、荇似的水草交错纵横,原来那是竹子和柏树枝叶的影子。何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。 哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是很少有像我们两个这样的“闲人”罢了。翻译句子 1“念”了什么?为何“无与为乐者”?

2为何舍近求远至承天寺寻张怀民?

3怀民因何“亦未寝”?

4苏轼与张怀民谈了些什么?

5为何发出“但少闲人如吾两人者耳”的感慨?问题讨论? ? 嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。

元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。 出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。 “东坡居士” 之号便得于此时。元丰七年离开黄州贬去汝州。

张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。 正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹,去寻找无言的山水,……他渐渐习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活,又使他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和 生命的原始意味。 这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸 馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于 灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前 后《赤壁赋》马上就要产生。 ——余秋雨《苏东坡突围》继续讨论 6、你能从文中读出苏轼当时的心境吗? 赏月的欣喜,漫步的悠闲;贬谪的悲凉,心情的寂寞;面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨……继续讨论7、找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

8、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。 作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。 寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。 面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。——罗丹 9、读《记承天寺夜游》,我懂得了:……继续讨论比较◎这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。作业1、抄写并背诵《记承天寺夜游》;

2、课外收集描写月色的诗词并背诵;

3、课外阅读苏轼的诗文。

苏 轼【教学目标】

1、掌握常用文言词语,理解课文大意。?

2、品味优美语言,理解作品意境,体会文章蕴含的思想感情。?

3、指导朗读,熟读成诵,培养学生的文言语感。?答谢中书书陶弘景

陶弘景南朝齐、梁间文学家、道教思想家、医学家。字通明。陶弘景是一位博学的文人,精通天文历法、山川地理、医术本草、琴棋书法乃至阴阳五行。 作者简介“书”是一种什么样的文体? “书” 即书信,一种应用性文体,古代书信多记事陈情,实用性和审美性完美结合。自由诵读◎先对照注释默读,然后大声朗读,要求读准字音,读准节奏,读出感情。 古来共谈

五色交辉

晓雾将歇

夕日欲颓

沉鳞竞跃

四时俱备

实是欲界之仙都

未复有能与其奇者 自古以来。

交相辉映。

消散。

坠落。

游在水中的鱼;争着。

四季;都。

人间的美好世界。

参与,指欣赏。解释下列加红色的词山川之美,古来共谈。 山河的美丽,是自古以来文人雅士共同谈论赞赏的。 高峰入云,清流见底。这里的高峰插入云霄,清流明澈见底。翻译句子两岸石壁,五色交辉。 两岸的悬崖峭壁,

色彩斑斓,交相辉映。 青林翠竹,四时俱备。苍青的密林和碧绿的竹子,四季长存。 翻译句子晓雾将歇,猿鸟乱鸣;每当早晨,夜雾将要消散,

可听到猿猴长啸,鸟雀乱鸣; 夕日欲颓,沉鳞竞跃。每当傍晚,夕阳快要落山了,

可见到水中的鱼儿竞相跳跃。 翻译句子实是欲界之仙都。这里实在是人间的仙境啊! 自康乐以来,未复有能与其奇者。 自从谢灵运之后,

还没有人能置身这奇美的山水之中。 翻译句子问题讨论 1、作者是怎样描绘秀美的山川景色的?

先仰视“高峰入云”,再俯视“清流见底”,又平看“两岸石壁”“清林翠竹”,最后分写“晨昏”,一句一景,次第井然。同时注意了色彩的配合,晨夕的变化,动静的结合。

问题讨论2、此文表达了作者怎样的感情?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

答谢中书书总引山川之美 古来共谈四季常景日夕变景仰视 高峰入云俯视 清流见底平视 两岸石壁

青林翠竹晓雾将歇夕日欲颓抒怀欲界之仙都记承天寺夜游

苏轼记承天寺夜游宋代文学家,字子瞻,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。嘉佑元年(1056),苏轼首次出川赴京应举,次年与弟辙中同榜进士,深受主考欧阳修赏识。嘉佑六年应中制科入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官。后其父苏洵于汴京病故,他扶丧归里。熙宁二年(1069)初还朝任职。因与王安石的变法主张有许多不同,请求外调,自熙宁四年至元丰初期他先后被派往杭州、密州、徐州、湖州等地任地方官。革新除弊,因法便民,颇有政绩。元丰二年(1079)他因所谓以诗文诽谤朝廷的罪行下狱。侥幸被释后,谪贬黄州。元佑元年(1086),旧党执政。苏轼被调回京都任中书舍人、翰林学士、知制诰等职。但在罢废免役法问题上与旧党发生分歧。元佑四年,出知杭州。六年召回,贾易等人寻隙诬告,苏轼请求外任,先后被派知颍州、扬州、定州。这期间,他仍然在力所能及的范围内不断进行某些兴革。绍圣元年哲宗亲政,新党得势,贬斥元佑旧臣,苏轼被一贬再贬,由英州(今广东英德)、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)宋徽宗即位,他才遇赦北归。建中靖国元年(1101)七月死于常州。 作者简介 张怀民:1083年被贬黄州,

初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿

之类的小官,但心胸坦然,决不挂

怀贬谪之事,公务之余,以山水怡

情悦性,处逆境而无悲戚之容,是

位品格清高超逸的人。背景简介 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景简介 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。背景简介自由诵读 先对照注释默读,然后大声朗读,要求

读准字音,读准节奏,读出感情。 念/无与为乐者

遂至/承天寺

庭下/如积水空明

水中/藻、荇交横

盖/竹柏影也

但∕少闲人如吾两人者耳 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。请注意这些词语的含义或用法:念无与为乐者

遂至承天寺

相与步于中庭

怀民亦未寝

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳考虑,想到只是共同,一起睡觉于是原来元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡。元丰六年十月十二日那天夜晚,我正要脱衣睡觉。月色入户,欣然起行。只见月光照入门内,(我不由产生夜游的雅兴),高兴地动身出门。翻译句子念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。 想到没有和我一起游览作乐的同伴,就到承天寺去找张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 张怀民也没有睡,于是,(我们)一起在庭院散步。翻译句子庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 庭院的地面,沐浴在像积水那样清澈透明的月色之中,“水”中有像藻、荇似的水草交错纵横,原来那是竹子和柏树枝叶的影子。何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。 哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是很少有像我们两个这样的“闲人”罢了。翻译句子 1“念”了什么?为何“无与为乐者”?

2为何舍近求远至承天寺寻张怀民?

3怀民因何“亦未寝”?

4苏轼与张怀民谈了些什么?

5为何发出“但少闲人如吾两人者耳”的感慨?问题讨论? ? 嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。

元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。 出狱后苏轼被降职为黄州团练副使。这个职位相当低微,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。 “东坡居士” 之号便得于此时。元丰七年离开黄州贬去汝州。

张怀民当时也被贬官黄州,住于城南承天寺。 正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹,去寻找无言的山水,……他渐渐习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活,又使他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和 生命的原始意味。 这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸 馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于 灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前 后《赤壁赋》马上就要产生。 ——余秋雨《苏东坡突围》继续讨论 6、你能从文中读出苏轼当时的心境吗? 赏月的欣喜,漫步的悠闲;贬谪的悲凉,心情的寂寞;面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨……继续讨论7、找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

8、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。 作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。 寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。 面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。——罗丹 9、读《记承天寺夜游》,我懂得了:……继续讨论比较◎这两篇短文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,试加以说明。《答谢中书书》表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。这篇文章中有直抒胸臆的句子,文章开头写道“山川之美,古来共谈”,这个“美”字,是山川风物的客观形态,也是作者对山川风物的审美感受──愉悦,“实欲界之仙都”,将在山水之中飘飘欲仙的自得之态表露无疑。“自康乐以来,未复有能与其奇者”,自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。作者“解衣欲睡”的时候,“月色入户”,于是“欣然起行”,月光难得,不免让人欣喜。可是没有人和自己共同赏月,只好去找同样被贬的张怀民,这里面有多少贬谪的悲凉与人生的感慨呀!两人漫步中庭,又是悠闲的。自比“闲人”,则所有意味尽含其中。作业1、抄写并背诵《记承天寺夜游》;

2、课外收集描写月色的诗词并背诵;

3、课外阅读苏轼的诗文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》