备战2024年中考语文专项精练 专题14:古诗词鉴赏课外选择题 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 备战2024年中考语文专项精练 专题14:古诗词鉴赏课外选择题 课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 271.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

专题14:古诗词鉴赏课外选择题

备战2024年中考语文专练

古

诗

词

选

择

题

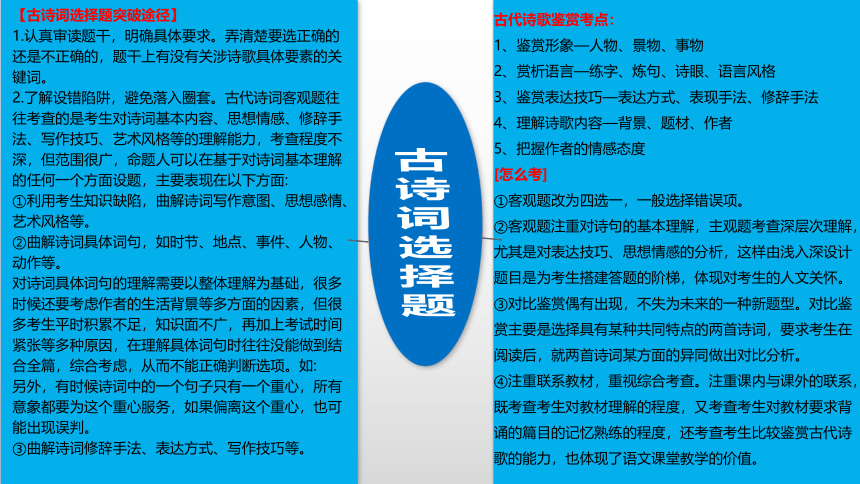

古代诗歌鉴赏考点:

1、鉴赏形象—人物、景物、事物

2、赏析语言—练字、炼句、诗眼、语言风格

3、鉴赏表达技巧—表达方式、表现手法、修辞手法

4、理解诗歌内容—背景、题材、作者

5、把握作者的情感态度

[怎么考]

①客观题改为四选一,一般选择错误项。

②客观题注重对诗句的基本理解,主观题考查深层次理解,尤其是对表达技巧、思想情感的分析,这样由浅入深设计题目是为考生搭建答题的阶梯,体现对考生的人文关怀。

③对比鉴赏偶有出现,不失为未来的一种新题型。对比鉴赏主要是选择具有某种共同特点的两首诗词,要求考生在阅读后,就两首诗词某方面的异同做出对比分析。

④注重联系教材,重视综合考查。注重课内与课外的联系,既考查考生对教材理解的程度,又考查考生对教材要求背诵的篇目的记忆熟练的程度,还考查考生比较鉴赏古代诗歌的能力,也体现了语文课堂教学的价值。

【古诗词选择题突破途径】

1.认真审读题干,明确具体要求。弄清楚要选正确的还是不正确的,题干上有没有关涉诗歌具体要素的关键词。

2.了解设错陷阱,避免落入圈套。古代诗词客观题往往考查的是考生对诗词基本内容、思想情感、修辞手法、写作技巧、艺术风格等的理解能力,考查程度不深,但范围很广,命题人可以在基于对诗词基本理解的任何一个方面设题,主要表现在以下方面:

①利用考生知识缺陷,曲解诗词写作意图、思想感情、艺术风格等。

②曲解诗词具体词句,如时节、地点、事件、人物、动作等。

对诗词具体词句的理解需要以整体理解为基础,很多时候还要考虑作者的生活背景等多方面的因素,但很多考生平时积累不足,知识面不广,再加上考试时间紧张等多种原因,在理解具体词句时往往没能做到结合全篇,综合考虑,从而不能正确判断选项。如:

另外,有时候诗词中的一个句子只有一个重心,所有意象都要为这个重心服务,如果偏离这个重心,也可能出现误判。

③曲解诗词修辞手法、表达方式、写作技巧等。

精选专练

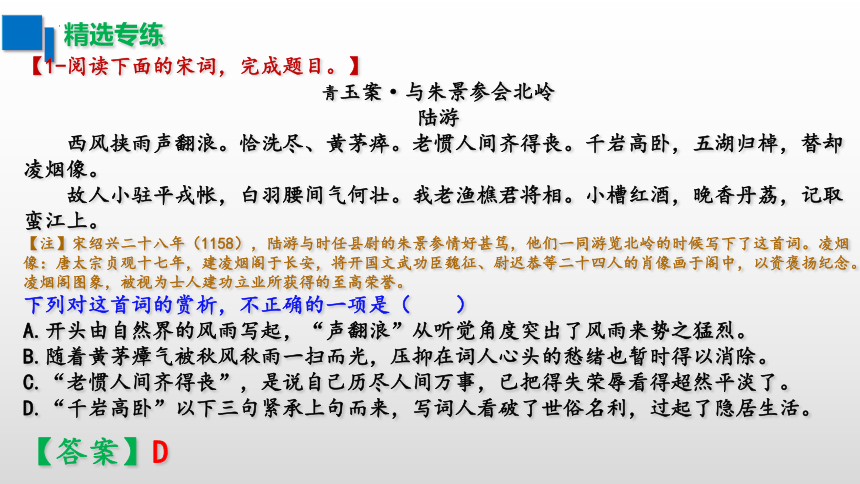

【1-阅读下面的宋词,完成题目。】

青玉案·与朱景参会北岭

陆游

西风挟雨声翻浪。恰洗尽、黄茅瘁。老惯人间齐得丧。千岩高卧,五湖归棹,替却凌烟像。

故人小驻平戎帐,白羽腰间气何壮。我老渔樵君将相。小槽红酒,晚香丹荔,记取蛮江上。

【注】宋绍兴二十八年(1158),陆游与时任县尉的朱景参情好甚笃,他们一同游览北岭的时候写下了这首词。凌烟像:唐太宗贞观十七年,建凌烟阁于长安,将开国文武功臣魏征、尉迟恭等二十四人的肖像画于阁中,以资褒扬纪念。凌烟阁图象,被视为士人建功立业所获得的至高荣誉。

下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.开头由自然界的风雨写起,“声翻浪”从听觉角度突出了风雨来势之猛烈。

B.随着黄茅瘴气被秋风秋雨一扫而光,压抑在词人心头的愁绪也暂时得以消除。

C.“老惯人间齐得丧”,是说自己历尽人间万事,已把得失荣辱看得超然平淡了。

D.“千岩高卧”以下三句紧承上句而来,写词人看破了世俗名利,过起了隐居生活。

【答案】D

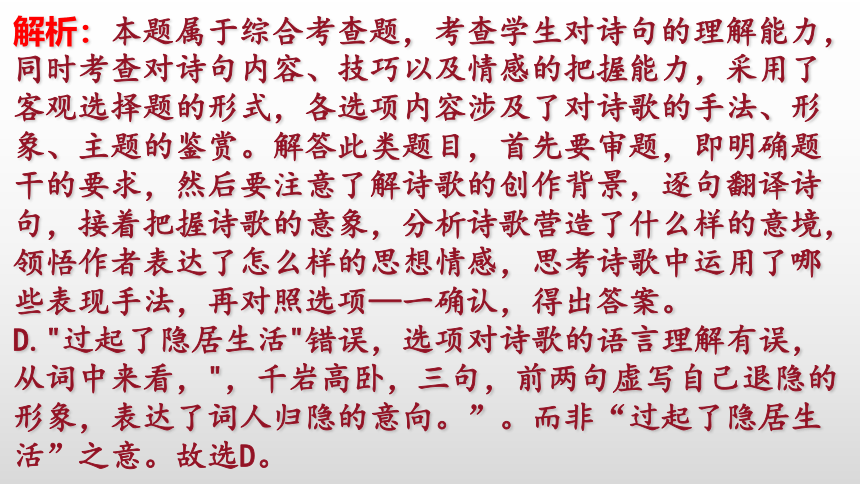

解析:本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项—一确认,得出答案。

D."过起了隐居生活"错误,选项对诗歌的语言理解有误,从词中来看,",千岩高卧,三句,前两句虚写自己退隐的形象,表达了词人归隐的意向。”。而非“过起了隐居生活”之意。故选D。

精选专练

【2-阅读下面的诗歌,完成题目。】

送友人归闽

王穀

东南归思切,把酒且留连。

再会知何处,相看共黯然。

猿啼梨岭路,月白建溪船。

莫恋家乡住,酬身在少年。

下列对本诗内容和思想情感的理解,不正确的一项是( )

A. 首联中“归思切”“且留连”写出友人的归乡情切和朋友间的依依不舍。

B. 颔联描绘了诗人与友人他日在异乡重逢的画面:相对无言,黯然神伤。

C. 颈联展开想象,以“猿啼”“月白”来描绘归途情境,流露出诗人的关切之情。

D. 尾联中诗人在离别之际劝勉友人不要依恋故土,要趁着青春年少实现人生价值。

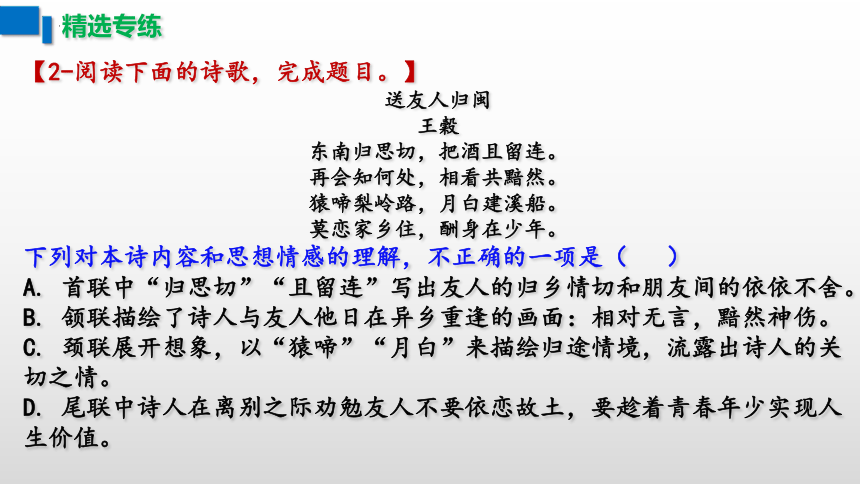

【答案】B

【解析】

本题考查内容理解。

B.颔联“再会知何处,相看共黯然”意思是:再次相见不知道会在哪里,相对无言,黯然神伤。本句为虚写,设想未来相见之时;“颔联描绘了诗人与友人他日在异乡重逢的画面”表述有误;

故选B。

精选专练

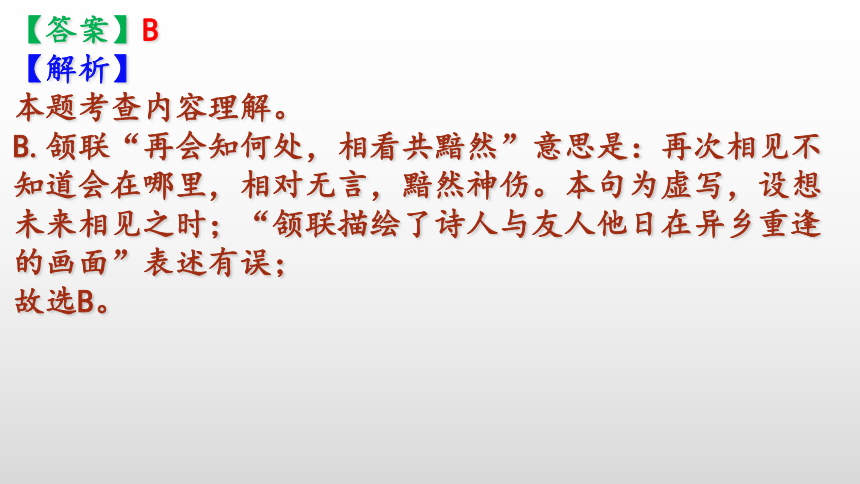

【3-对这首诗的理解和分析,不恰当的一项是( )】

观书 (明)于谦①

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。金鞍玉勒②芳客,未信我庐③别有春。

[注]①于谦,明代诗人,生性刚直,博学多闻。②金鞍玉勒:饰金的马鞍,饰玉的马笼头,此处泛指马鞍和笼头的贵美。③庐:书房。

A. 首联将书卷比喻成多年的老友,每日从早到晚和自己形影相伴、愁苦与共,形象地表明了诗人读书不倦、乐在其中。

B. 颈联“活水”一句化用了朱熹《观书有感》中的诗句“问渠那得清如许?为有源头活水来”,说明坚持读书的好处。

C. 尾联运用衬托的手法,以实衬虚,虚实结合,用诗人沉醉于书房的精神享受,来反衬寻常游客追求物质享受的肤浅。

D. 本诗写诗人亲身体验,盛赞书之好处。极写读书之趣。抒发其喜爱读书之情,语言生动,说理形象,有较强感染力。

【答案】B【解析】尾联是用寻常游客追求物质享受的肤浅,反衬诗人沉醉于书房的精神享受,C错误,选C。

精选专练

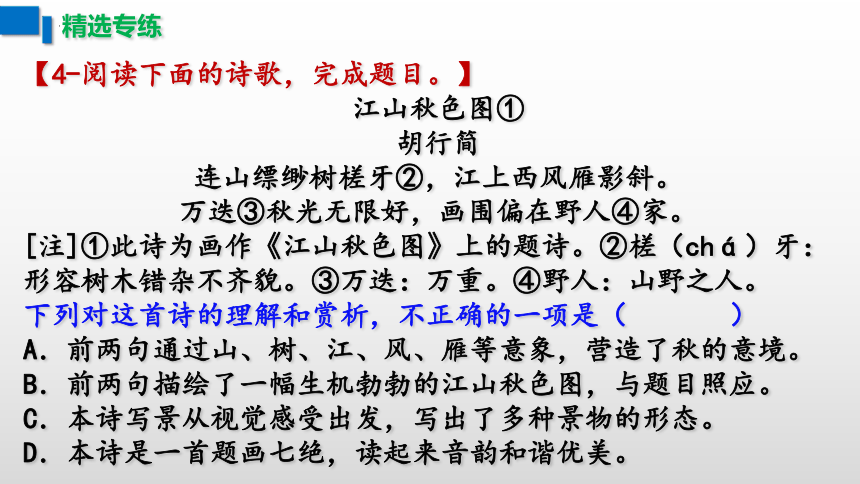

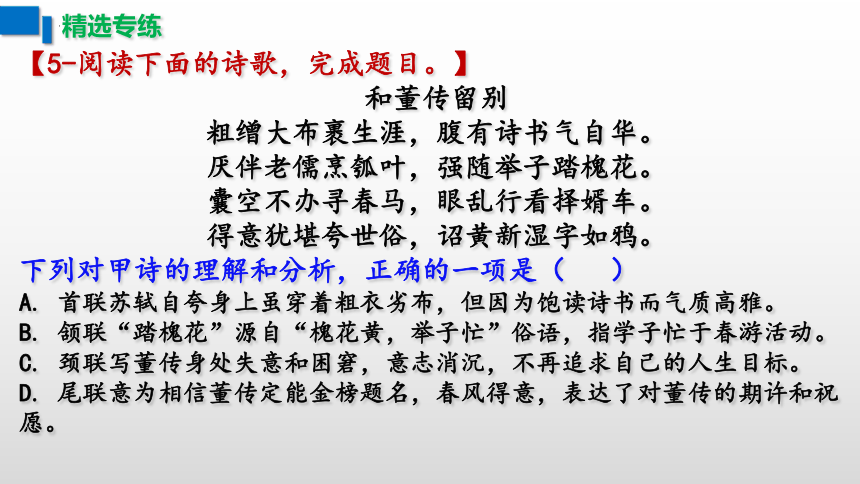

【4-阅读下面的诗歌,完成题目。】

江山秋色图①

胡行简

连山缥缈树槎牙②,江上西风雁影斜。

万迭③秋光无限好,画围偏在野人④家。

[注]①此诗为画作《江山秋色图》上的题诗。②槎(chá)牙:形容树木错杂不齐貌。③万迭:万重。④野人:山野之人。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前两句通过山、树、江、风、雁等意象,营造了秋的意境。

B.前两句描绘了一幅生机勃勃的江山秋色图,与题目照应。

C.本诗写景从视觉感受出发,写出了多种景物的形态。

D.本诗是一首题画七绝,读起来音韵和谐优美。

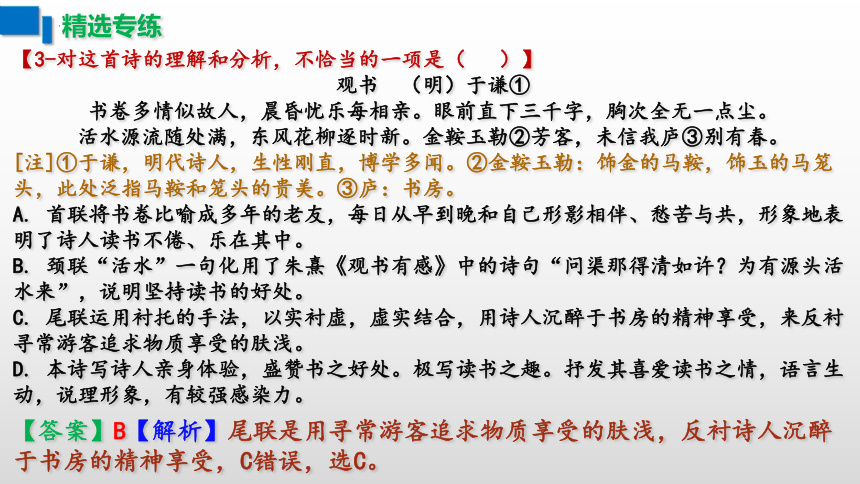

【答案】B

【解析】

本题考查内容理解。

B.本项“一幅生机勃勃的江山秋色图”有误,根据前两句中的“树槎牙”和“西风雁影”可知,前两句描绘了一幅树木枝叶稀疏,江山西风劲吹,北雁南归的画面,虽不可说萧瑟凄凉,但也不能说“生机勃勃”。故选B。

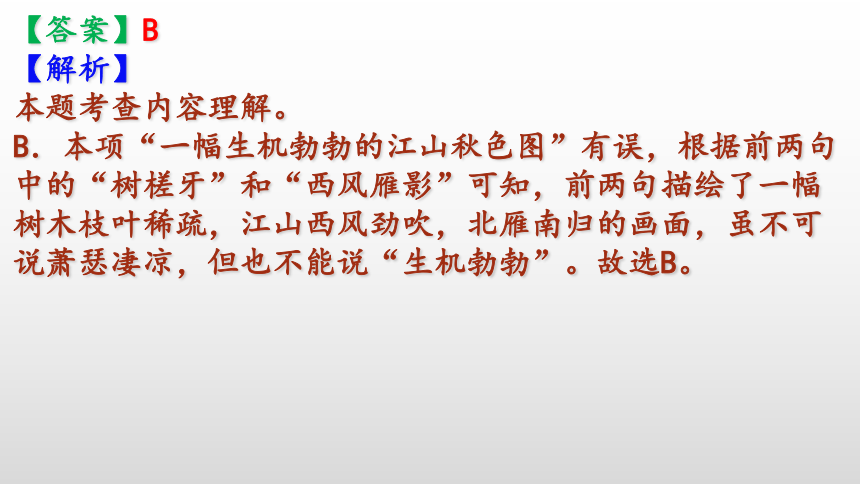

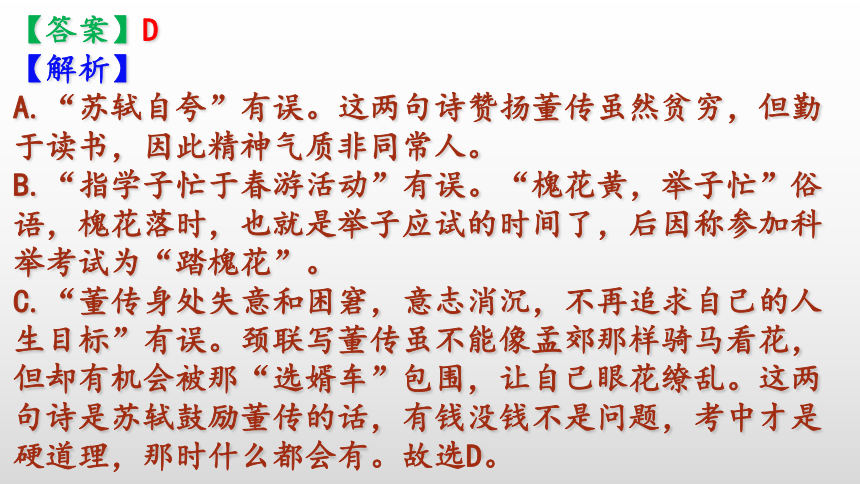

精选专练

【5-阅读下面的诗歌,完成题目。】

和董传留别

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

下列对甲诗的理解和分析,正确的一项是( )

A. 首联苏轼自夸身上虽穿着粗衣劣布,但因为饱读诗书而气质高雅。

B. 颔联“踏槐花”源自“槐花黄,举子忙”俗语,指学子忙于春游活动。

C. 颈联写董传身处失意和困窘,意志消沉,不再追求自己的人生目标。

D. 尾联意为相信董传定能金榜题名,春风得意,表达了对董传的期许和祝愿。

【答案】D

【解析】

A.“苏轼自夸”有误。这两句诗赞扬董传虽然贫穷,但勤于读书,因此精神气质非同常人。

B.“指学子忙于春游活动”有误。“槐花黄,举子忙”俗语,槐花落时,也就是举子应试的时间了,后因称参加科举考试为“踏槐花”。

C.“董传身处失意和困窘,意志消沉,不再追求自己的人生目标”有误。颈联写董传虽不能像孟郊那样骑马看花,但却有机会被那“选婿车”包围,让自己眼花缭乱。这两句诗是苏轼鼓励董传的话,有钱没钱不是问题,考中才是硬道理,那时什么都会有。故选D。

精选专练

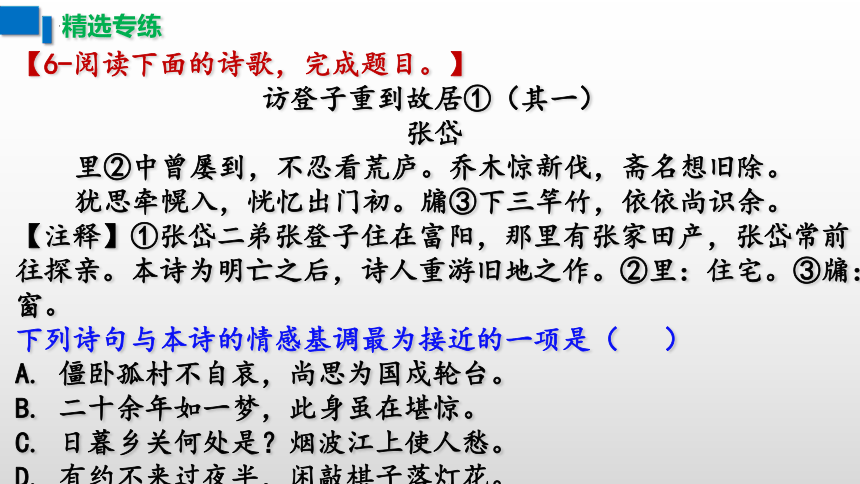

【6-阅读下面的诗歌,完成题目。】

访登子重到故居①(其一)

张岱

里②中曾屡到,不忍看荒庐。乔木惊新伐,斋名想旧除。

犹思牵幌入,恍忆出门初。牖③下三竿竹,依依尚识余。

【注释】①张岱二弟张登子住在富阳,那里有张家田产,张岱常前往探亲。本诗为明亡之后,诗人重游旧地之作。②里:住宅。③牖:窗。

下列诗句与本诗的情感基调最为接近的一项是( )

A. 僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

B. 二十余年如一梦,此身虽在堪惊。

C. 日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

D. 有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

【答案】B

【解析】

本题考查诗歌主题。

此诗写了作者张岱探望弟弟张登子,重游故居,看到旧日茅屋以及周围荒凉景象,抒发国破家亡之苦。

A.此句写出了诗人罢官回乡后处境寂寞、窘迫、冷落的生活现状,但诗人却“不自哀”,展现出一种乐观豪放之气,深沉地表达了诗人希望收复国土、报效祖国的壮志。

B.“二十余年如一梦,此身虽在堪惊”一句表现了词人对世事沧桑的感喟:经历国破家亡的流离之苦,看破尔虞我诈的宦海沉浮。

C.此句表达思乡之情。

D.此句抒发友人迟到,诗人等待之中的怅惘之感。

故选B。

精选专练

【7-阅读下面的诗歌,完成题目。】

离亭燕

张昇①

一带江山如画,风物向秋潇洒。水浸碧天何处断?霁色冷光相射。蓼屿获花洲,掩映竹篱茅舍。

云际客帆高挂,烟外酒旗低亚②。多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。怅望倚层楼,寒日无言西下。

注释:①张昇(992—1077)字杲卿,一生经历了北宋由真宗到神宗国运渐衰的过程,这首词是他辞官退居金陵(南京)后所作。离亭燕,词牌名。②低亚:低垂。

对这首词的理解和分析不恰当的一项是( )

A. 这是一首写景怀古词,写作者退居金陵后登高楼所见,由眼前之景引发思考与感慨。

B. 首句点明季节,不同于一般诗词写秋的萧瑟,而是写出美丽如画又恣意洒脱的秋景。

C. 上阕中“浸”字写出长江水天相接的景致,接着描写了晴空澄澈、江波潋滟的画面。

D. 下阕从远望天际到近看酒家,六朝变迁成为“闲话”,含蓄批评世人不关心国事。

【答案】B【解析】D.“多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话”意思是历史更迭,六朝的兴盛和衰亡已随风消散,全都成了老百姓茶余饭后闲谈的谈资。此处通过怀古,寄托了词人对六朝兴亡的感慨,并非“含蓄批评世人不关心国事”。故选D。

精选专练

【8-阅读下面的诗歌,完成题目。】

冬夜读书示子聿③

陆游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

【注释】①不逮:照不到。②文不识:人名。③子聿(yù):陆游的小儿子。

下列对诗歌理解和分析不正确的一项是( )

A. 读懂题目对鉴赏古诗歌尤为重要,本诗题目交代了写诗时间、写诗情境和写诗目的。

B. 首句“无遗力”的意思是不遗余力,表现出古人勤奋努力、不知疲倦的学习品质。

C. 本诗与《示儿》都是陆游写给儿子的,两首诗歌旨在叮嘱儿子要重视学习,刻苦学习。

D. 本诗的语言平实质朴,在浅显的语言中彰显深刻的道理和独到的见解,耐人深思。

【答案】C

【解析】C.有误,本诗告诉读者做学问要有孜孜不倦、持之以恒的精神。《示儿》告诫儿子要心怀爱国之情;故选C。

精选专练

【9-阅读下面的诗歌,完成题目。】

夜泊润州①江口

刘言史

秋江欲起白头波,贾②客瞻风无渡河。

千船火绝寒宵半,独听钟声觉寺多。

【注释】①润州:今江苏镇江。②贾(gǔ):商人。

下列诗句均写到夜船行止,表达的情感与本诗最为接近的一项是( )

A. 夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

B. 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

C. 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

D. 天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

【答案】B

【解析】本题考查诗歌的情感。

《晚泊润州江口》表达了诗人夜晚停泊在润州江口,在羁旅途中的哀愁以及绵绵的思乡之情。

A.句意:夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就能看到你(峨眉山上的月亮)了,多么思念啊。抒发的是思念友人之情;

B.句意:姑苏城外那寂寞清静寒山古寺,半夜里敲钟的声音传到了客船。抒发的是思乡之情;

C.句意: 迷离月色和轻烟笼罩寒水和白沙,夜晚船泊在秦淮靠近岸上的酒家。抒发的是怀古伤今之情;

D.句意:天蒙蒙,晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转,千帆如梭逐浪飘。隐寓对社会现实的不满与失望,对理想境界的追求和向往;

故选B。

精选专练

【10-阅读下面的诗歌,完成题目。】

江村①

杜甫

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

自去自来堂上②燕,相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

但有故人供禄米③,微躯④此外更何求?

【注释】①唐肃宗上元元年(760)夏,诗人杜甫在朋友的资助下,在四川成都郊外的浣花溪畔盖了一间草堂,在饱经战乱之苦后,生活暂时得到了安宁。②堂上:一作“梁上”。③禄米:古代官吏的俸给,这里指钱米。④微躯:微贱的身躯,是作者自谦之词。

对这首诗赏析不正确的一项是( )

A. 首联中“抱”字运用拟人手法,描绘一湾清流绕村而过的优美风光,极富表现力。

B. 颔联写燕子自在飞翔,白鸥相伴相随。对仗工整,节奏明快,读起来朗朗上口。

C. 中间四句紧紧贴住“幽”字,一路叙下,描绘出“景幽、事幽、人幽”的情景。

D. 这首诗描写了一家人暂居江村的生活,尾联表达了诗人怡然自得、幸福满足的心情。

【答案】D

【解析】

本题考查诗歌内容理解辨析。

D.尾联意思是:只要有老朋友给予一些钱米,我除了这个还有什么可奢求的呢?这两句看似庆幸、表示满足的话,仔细读来,其实不知潜含着多少悲苦和酸辛;

故选D。

精选专练

【11-阅读下面的诗歌,完成题目。】

千里思

郑锡①

渭水通胡苑,轮台望汉关。

帛书秋海断,锦字夜机②闲。

旅梦虫催晓,边心雁带还。

惟余两乡思,一夕度关山。

[注]①郑锡,唐朝登宝年间进士,官至礼部员外。②机:原意是弩机,代指武器。

下面对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 用“通”和“望”连接四个地方,紧扣诗题“千里思”。“望”是“思”的具体表现。

B. 颔联意为:家乡来信被深秋大漠阻断;想写封家书,却战事不断、枕戈达旦。

C. “两乡思”是“独在异乡为异客”的羁旅之人的思乡之情。“惟余”极言思乡之切。

D. “一夕度关山”与“关山度若飞”都写出了迅速越过关山、立即奔赴战场的状态。

【答案】D

【解析】

本题考查理解诗歌。

D.有误,“惟余两乡思,一夕度关山”的意思是:只剩下两地乡思之情,想一天晚上快速度关山。因此,“一夕度关山”写出了诗人想快速回到家乡的思乡之情,并不是写诗人立即奔赴战场的状态。

故选D。

精选专练

【12-阅读下面的诗歌,完成题目。】

塞路初晴 雍陶

晚虹①斜日塞天昏②,一半山川带雨痕③。

新水④乱侵⑤青草路,残烟犹傍绿杨村。

【注释】①晚虹:傍晚雨停后出现的彩虹。②昏:水汽上升面形成的略带迷蒙的景象。③雨痕;雨水冲洗后留下的痕迹。④新水:雨水。⑤乱侵:到处流淌,

下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A. 诗歌前两句正面点题,时间地点都十分明确,重点照应了“初睛”,有统摄全诗的作用。

B. 三四句写雨水在长满青草的路上到处流淌,附近散落着的村庄,绿杨簇拥,炊烟袅袅。

C. 诗人用白描手法,勾勒出雨后初晴景象,全诗着笔由近及远,景物富于变化,极有层次。

D. 诗人行走塞路,所见之景赏心悦目,充满诗情画意,与其他边塞诗相比,可谓别具一格。

【答案】C【解析】C.“全诗着笔由近及远”不正确应为“由远及近”。

精选专练

【13-阅读下面的诗歌,完成题目。】

苏武 李白

苏武①在匈奴,十年持汉节②。

白雁上林飞,空传一书札③。

牧羊边地苦,落日归心绝④。

渴饮月窟⑤冰,饥餐天上雪。

东还沙塞远,北怆河梁⑥别。

泣把李陵⑦衣,相看泪成血。

【注释】①苏武:西汉时期杰出的外交家,民族英雄。②十年持汉节:“十年”指苏武被扣押在匈奴前后共十九年,“汉节”指表示汉朝使节身份的符节。③白雁上林飞,空传一书札:“上林”指上林苑,汉武帝时修建的御苑:“书札”指书信:西汉朝廷假借在上林苑收到了苏武的白雁传书,以此要求匈奴放还苏武等人。④绝:毫无希望。⑤月窟:指极寒之地。⑥河梁:桥梁。⑦李陵:西汉名将,出击匈奴时战败投降;曾劝苏武投降,没有成功。

下面对这首诗歌的理解或分析正确的一项是( )

A. “苏武在匈奴,十年持汉节”写苏武被扣押匈奴十九年,始终不辱使命。表现了苏武坚定不移、矢志不渝的民族气节。

B. “白雁上林飞,空传一书札”写苏武找到了和家人联系的方法并经常“白雁传书”。不仅体现了苏武行事之周全,也表达出他思乡之迫切。

C. “渴饮月窟冰,饥餐天上雪”描绘了环境和天气的恶劣,写出了战争给百姓带来的深重苦难。

D. “东还沙塞远,北怆河梁别”写出归途之遥远,同时也表达出苏武对生活多年的漠北产生了依依不舍的情感。

【答案】B

【解析】本题考查理解诗意。

B.“白雁上林飞,空传一书札”意思是他利用白色大雁传信息,飞到了汉武帝的上林苑。再结合注释“西汉朝廷假借在上林苑收到了苏武的白雁传书,以此要求匈奴放还苏武等人”可知,“苏武找到了和家人联系的方法并经常‘白雁传书’”错误;

C.“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”意思是渴了就饮用寒冷的冰窖水,饿了就食用天上的飘雪。是写苏武的艰苦,“写出了战争给百姓带来的深重苦难”错误;

D.“东还沙塞远,北怆河梁别”意思是终于在汉武帝的关怀下,苏武可以从遥远的漠北回归长安了,他和李陵临河诀别,怆恻心欲绝。是写和李陵的依依不舍,“表达出苏武对生活多年的漠北产生了依依不舍的情感”错误;故选A。

精选专练

【14-阅读下面的诗歌,完成题目。】

仲春郊外

王勃

东园垂柳径,西堰落花津。

物色连三月,风光绝四邻。

鸟飞村觉曙,鱼戏水知春。

初晴山院里,何处染嚣尘。

下列对《仲春郊外》的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联移步换景,描写了诗人信步走到东园、走过西堰所看到的美好景象。

B. 颔联从空间角度写春光无处不在,“连”“绝”二字精炼而准确。

C. “何处染器尘”用反问手法,抒发诗人超尘脱俗、思归田园的思想感情。

D. 全诗采用点面结合、动静结合等手法描写春天,把春意渲染得强烈浓郁。

【答案】B

【解析】B.颔联诗人从时间长、空间广两方面写春光无处不在。故选B。

精选专练

【15-阅读下面的诗歌,完成题目。】

清平乐·和晁倅①

宋·王安中

花时微雨,未减春分数。占取帘疏花密处,把酒听歌金缕②。

斜风轻度浓香,闲情正与春长。向晚红灯入坐,尝新青杏催觞③。

【注】①晁倅:晁姓官吏:②金缕:古曲名:③觞:酒杯。

下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 春分时节,尽管小雨纷纷,但在词人眼中,美好的春光并未因此而减损。

B. “斜风”句写微风送来缕缕花香,“浓香”与上片中的“花密”二字形成照应。

C. 天色渐晚,词人依然兴致不减,燃灯入坐,继续享受这美好的春日时光。

D. 春日因其美好、短暂,更令人珍惜,本词写春光之美,旨在抒发伤春之感。

【答案】D

【解析】D.有误,词人坐在百花丛深处,听歌饮酒赏春的情景,表达了词人热爱春天的美好愿望。并非“旨在抒发伤春之感”。故选D。

精选专练

【16-阅读下面的诗歌,完成题目。】

移家别湖上亭

【唐】戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

下列对这首诗赏析恰当的一项是( )

A. 诗人搬家时,正值秋日,微风轻拂,湖上亭呈现出一派宜人的景色。

B. “系”字形象地描写了柳条藤蔓修长的特点,展现出生机盎然的景象。

C. “啼”字是指黄莺的啼叫,这频繁的啼叫声,难免让诗人更添烦躁之情。

D. 诗人视花鸟为挚友,达到了物我交融的地步,故而忧乐与共,灵犀相通。

【答案】D

【解析】本题考查对诗歌内容的理解。

A.有误,根据“好是春风湖上亭”可知,此时季节是春季,“正值秋日”表述错误;

B.有误,“系”字切合柳条、藤蔓修长柔软的特点,表现柳条、藤蔓因依恋主人而不忍主人离去的深情,实则是表达诗人对它们的依恋难舍;“展现出生机盎然的景象”表述错误;

C.有误,根据“黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声”可知,“啼”字字面是写黄莺的叫声,同时也很自然地让人联想到离别的啼哭,表现出诗人对即将离去内心的感伤;“难免让诗人更添烦躁之情”表述错误;

故选D。

精选专练

【17-阅读下面的词,完成题目。】

闻鹊喜·吴山①观涛

周密

天水碧②,染就一江秋色。鳌③戴④雪山龙起蛰⑤,快风吹海立。

数点烟鬟青滴,一杼霞绡红湿,白鸟明边帆影直,隔江闻夜笛。

【注】①吴山:在杭州,是春秋时吴国和越国的分界山,是观看钱塘江大湖的绝佳之地。②天水碧:是一种浅青的染色。③鳌:神龟。④戴:背负。⑤蛰:潜伏。

下列对这首词的理解与分析,不正确的一项是( )

A. “天水碧,染就一江秋色”写钱塘江的秋水似染成“天水碧”的颜色,写出了潮水未来时浪静波平的观感。

B. “数点”以下三句,写了远处的几点青山,天边的一抹晚霞,上下翻飞的白鸥,扬帆的小船,织成了一幅五彩缤纷的图景,使人赏心悦目,如临其境。

C. 末句“隔江闻夜笛”,以动写静,写出了江上的风平浪静,万籁俱寂。写闻笛,其实仍是写钱塘江水。

D. 整首词从白昼写到黄昏,又从黄昏写到黎明,将“观涛”前后的全过程作了生动形象的描绘。

【答案】D

【解析】

本题考查对词内容的理解和赏析。

D.有误。词的最后一句“隔江闻夜笛”描写的是夜里的景色。全词从时间上说,从白昼写到黄昏,又从黄昏写到夜间;从艺术境界上看,又是从极其喧闹写到极其安静,将“观涛”前后的全过程作了有声有色的描绘。选项中“从黄昏写到黎明”有误,没有写到黎明。

故选D。

精选专练

【18-阅读下面的诗歌,完成题目。】

岳州晚景

【唐】张籍

晚景寒鸦集,秋声旅雁归。

水光浮日去,霞彩映江飞。

洲白芦花吐,园红柿叶稀。

长沙卑湿地,九月未成衣①。

【注】①九月未成衣:反用《诗经》“七月流火,九月授衣”之意,意思是天冷却没有加衣服。

下列对诗歌的赏析有误的一项是( )

A. 首联中对“晚景”“秋声”的描写,体现了诗人的心境,为全诗抒情奠定基调。

B. 颔联写景,动中有静,虚实结合,由太阳浮在水面联想到天空彩霞飞舞,江面也如同天空一样。

C. 颈联中“洲白芦花吐”写芦花开放,使小洲看上去是白的。这种倒着写的手法是古代诗歌中常见的,例如“沾衣欲湿杏花而,吹面不寒杨柳风”。

D. 尾联写天冷未加衣,而古时裁衣、授衣多是家妇所为,由此可知,此句委婉地表达了诗人对家人的思念。

【答案】B

【解析】

本题考查诗歌赏析。

B.赏析有误。颔联“水光浮日出,霞彩映江飞”写岳阳之景,当然离不开水,于是作者的视线从空中向下移动,承第 一句“晚”字写湖中和江面之景。“水光”和“霞彩”都是静态的,“出”字描绘出洞庭湖波光晃荡,日将落而未落时浮在水面上的情景;“飞” 字一方面见出晚霞疾逝,一方面见出江水的流动。这两个字给画面注入了一种动态的美,突出了晚景的特色。可见,运用了静中有动的手法,而非“动中有静”。故选B。

精选专练

【19-下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )】

西江月·黄陵庙① 张孝祥

满载一船明月,平铺千里秋江。波神②留我看斜阳,唤起鳞鳞细浪。

明日风回更好,今朝露宿何妨?水晶宫里奏霓裳③,准拟④岳阳楼上。

【注】①这首词因船行洞庭湖畔黄陵庙下为风浪所阻而作。②波神:水神。③霓裳:唐代名曲。④准拟:准定。

A. “满载一船明月”中“载”字将月光具象化,形象地描绘出月下行舟的浪漫情景。

B. “平铺千里秋江”与《岳阳楼记》中“浩浩汤汤,横无际涯”都创造出开阔的意境。

C. “斜阳”与马致远笔下“夕阳西下”中的“夕阳”,都寄托着对家乡的思念之情。

D. “水晶宫里奏霓裳”,涛声悦耳如奏名曲,生动的比喻表现出词人丰富的想象力。

【答案】C

【解析】

本题考查对这首词的理解和赏析。

C.有误,“都寄托着对家乡的思念之情”说法错误。词中的“斜阳”表达的是一种轻松、愉悦之意,马致远的“夕阳”才有思乡之情。

故选C。

精选专练

【20-阅读下面的诗歌,完成题目。】

遭田父泥饮①

(唐)杜甫

田翁逼②社日,邀我尝春酒。

朝来偶然出,自卯将及酉③。

高声索果栗,欲起时被肘④。

指挥过无礼,未觉村野丑。

月出遮⑤我留,仍嗔问升斗。

注释:①遭:遇;田父:农民;泥:痛饮,②逼:近,③卯:上午五点到七点;酉:下午五点七点。④时:拉拉住胳膊。⑤遮:拦。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 诗歌题目概括了本诗的基本内容:“我”被一位农民邀请到他家饮酒。

B. 前四句写春社将近田家邀“我”喝酒:偶遇时被请到他家从早喝到晚。

C. 第五、六句写田翁高声叫家人取果品下酒,“我”想要告辞却被拉住。

D. 后四句写田父一再强留,说喝酒就要不管它几升几斗,“我”很痛苦。

【答案】D

【解析】

考查内容理解和辨析。

D.有误,“指挥过无礼,未觉村野丑。月出遮我留,仍嗔问升斗”,意思是看他指手画脚强留得无礼,我不觉得村里老头粗鄙呆丑。月亮来时他还一再遮拦,还生气问我喝酒管它几升几斗?这四句,表现田父的热情淳朴,“我”并未感到痛苦;

故选D。

专题14:古诗词鉴赏课外选择题

备战2024年中考语文专练

古

诗

词

选

择

题

古代诗歌鉴赏考点:

1、鉴赏形象—人物、景物、事物

2、赏析语言—练字、炼句、诗眼、语言风格

3、鉴赏表达技巧—表达方式、表现手法、修辞手法

4、理解诗歌内容—背景、题材、作者

5、把握作者的情感态度

[怎么考]

①客观题改为四选一,一般选择错误项。

②客观题注重对诗句的基本理解,主观题考查深层次理解,尤其是对表达技巧、思想情感的分析,这样由浅入深设计题目是为考生搭建答题的阶梯,体现对考生的人文关怀。

③对比鉴赏偶有出现,不失为未来的一种新题型。对比鉴赏主要是选择具有某种共同特点的两首诗词,要求考生在阅读后,就两首诗词某方面的异同做出对比分析。

④注重联系教材,重视综合考查。注重课内与课外的联系,既考查考生对教材理解的程度,又考查考生对教材要求背诵的篇目的记忆熟练的程度,还考查考生比较鉴赏古代诗歌的能力,也体现了语文课堂教学的价值。

【古诗词选择题突破途径】

1.认真审读题干,明确具体要求。弄清楚要选正确的还是不正确的,题干上有没有关涉诗歌具体要素的关键词。

2.了解设错陷阱,避免落入圈套。古代诗词客观题往往考查的是考生对诗词基本内容、思想情感、修辞手法、写作技巧、艺术风格等的理解能力,考查程度不深,但范围很广,命题人可以在基于对诗词基本理解的任何一个方面设题,主要表现在以下方面:

①利用考生知识缺陷,曲解诗词写作意图、思想感情、艺术风格等。

②曲解诗词具体词句,如时节、地点、事件、人物、动作等。

对诗词具体词句的理解需要以整体理解为基础,很多时候还要考虑作者的生活背景等多方面的因素,但很多考生平时积累不足,知识面不广,再加上考试时间紧张等多种原因,在理解具体词句时往往没能做到结合全篇,综合考虑,从而不能正确判断选项。如:

另外,有时候诗词中的一个句子只有一个重心,所有意象都要为这个重心服务,如果偏离这个重心,也可能出现误判。

③曲解诗词修辞手法、表达方式、写作技巧等。

精选专练

【1-阅读下面的宋词,完成题目。】

青玉案·与朱景参会北岭

陆游

西风挟雨声翻浪。恰洗尽、黄茅瘁。老惯人间齐得丧。千岩高卧,五湖归棹,替却凌烟像。

故人小驻平戎帐,白羽腰间气何壮。我老渔樵君将相。小槽红酒,晚香丹荔,记取蛮江上。

【注】宋绍兴二十八年(1158),陆游与时任县尉的朱景参情好甚笃,他们一同游览北岭的时候写下了这首词。凌烟像:唐太宗贞观十七年,建凌烟阁于长安,将开国文武功臣魏征、尉迟恭等二十四人的肖像画于阁中,以资褒扬纪念。凌烟阁图象,被视为士人建功立业所获得的至高荣誉。

下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.开头由自然界的风雨写起,“声翻浪”从听觉角度突出了风雨来势之猛烈。

B.随着黄茅瘴气被秋风秋雨一扫而光,压抑在词人心头的愁绪也暂时得以消除。

C.“老惯人间齐得丧”,是说自己历尽人间万事,已把得失荣辱看得超然平淡了。

D.“千岩高卧”以下三句紧承上句而来,写词人看破了世俗名利,过起了隐居生活。

【答案】D

解析:本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项—一确认,得出答案。

D."过起了隐居生活"错误,选项对诗歌的语言理解有误,从词中来看,",千岩高卧,三句,前两句虚写自己退隐的形象,表达了词人归隐的意向。”。而非“过起了隐居生活”之意。故选D。

精选专练

【2-阅读下面的诗歌,完成题目。】

送友人归闽

王穀

东南归思切,把酒且留连。

再会知何处,相看共黯然。

猿啼梨岭路,月白建溪船。

莫恋家乡住,酬身在少年。

下列对本诗内容和思想情感的理解,不正确的一项是( )

A. 首联中“归思切”“且留连”写出友人的归乡情切和朋友间的依依不舍。

B. 颔联描绘了诗人与友人他日在异乡重逢的画面:相对无言,黯然神伤。

C. 颈联展开想象,以“猿啼”“月白”来描绘归途情境,流露出诗人的关切之情。

D. 尾联中诗人在离别之际劝勉友人不要依恋故土,要趁着青春年少实现人生价值。

【答案】B

【解析】

本题考查内容理解。

B.颔联“再会知何处,相看共黯然”意思是:再次相见不知道会在哪里,相对无言,黯然神伤。本句为虚写,设想未来相见之时;“颔联描绘了诗人与友人他日在异乡重逢的画面”表述有误;

故选B。

精选专练

【3-对这首诗的理解和分析,不恰当的一项是( )】

观书 (明)于谦①

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。金鞍玉勒②芳客,未信我庐③别有春。

[注]①于谦,明代诗人,生性刚直,博学多闻。②金鞍玉勒:饰金的马鞍,饰玉的马笼头,此处泛指马鞍和笼头的贵美。③庐:书房。

A. 首联将书卷比喻成多年的老友,每日从早到晚和自己形影相伴、愁苦与共,形象地表明了诗人读书不倦、乐在其中。

B. 颈联“活水”一句化用了朱熹《观书有感》中的诗句“问渠那得清如许?为有源头活水来”,说明坚持读书的好处。

C. 尾联运用衬托的手法,以实衬虚,虚实结合,用诗人沉醉于书房的精神享受,来反衬寻常游客追求物质享受的肤浅。

D. 本诗写诗人亲身体验,盛赞书之好处。极写读书之趣。抒发其喜爱读书之情,语言生动,说理形象,有较强感染力。

【答案】B【解析】尾联是用寻常游客追求物质享受的肤浅,反衬诗人沉醉于书房的精神享受,C错误,选C。

精选专练

【4-阅读下面的诗歌,完成题目。】

江山秋色图①

胡行简

连山缥缈树槎牙②,江上西风雁影斜。

万迭③秋光无限好,画围偏在野人④家。

[注]①此诗为画作《江山秋色图》上的题诗。②槎(chá)牙:形容树木错杂不齐貌。③万迭:万重。④野人:山野之人。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前两句通过山、树、江、风、雁等意象,营造了秋的意境。

B.前两句描绘了一幅生机勃勃的江山秋色图,与题目照应。

C.本诗写景从视觉感受出发,写出了多种景物的形态。

D.本诗是一首题画七绝,读起来音韵和谐优美。

【答案】B

【解析】

本题考查内容理解。

B.本项“一幅生机勃勃的江山秋色图”有误,根据前两句中的“树槎牙”和“西风雁影”可知,前两句描绘了一幅树木枝叶稀疏,江山西风劲吹,北雁南归的画面,虽不可说萧瑟凄凉,但也不能说“生机勃勃”。故选B。

精选专练

【5-阅读下面的诗歌,完成题目。】

和董传留别

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

下列对甲诗的理解和分析,正确的一项是( )

A. 首联苏轼自夸身上虽穿着粗衣劣布,但因为饱读诗书而气质高雅。

B. 颔联“踏槐花”源自“槐花黄,举子忙”俗语,指学子忙于春游活动。

C. 颈联写董传身处失意和困窘,意志消沉,不再追求自己的人生目标。

D. 尾联意为相信董传定能金榜题名,春风得意,表达了对董传的期许和祝愿。

【答案】D

【解析】

A.“苏轼自夸”有误。这两句诗赞扬董传虽然贫穷,但勤于读书,因此精神气质非同常人。

B.“指学子忙于春游活动”有误。“槐花黄,举子忙”俗语,槐花落时,也就是举子应试的时间了,后因称参加科举考试为“踏槐花”。

C.“董传身处失意和困窘,意志消沉,不再追求自己的人生目标”有误。颈联写董传虽不能像孟郊那样骑马看花,但却有机会被那“选婿车”包围,让自己眼花缭乱。这两句诗是苏轼鼓励董传的话,有钱没钱不是问题,考中才是硬道理,那时什么都会有。故选D。

精选专练

【6-阅读下面的诗歌,完成题目。】

访登子重到故居①(其一)

张岱

里②中曾屡到,不忍看荒庐。乔木惊新伐,斋名想旧除。

犹思牵幌入,恍忆出门初。牖③下三竿竹,依依尚识余。

【注释】①张岱二弟张登子住在富阳,那里有张家田产,张岱常前往探亲。本诗为明亡之后,诗人重游旧地之作。②里:住宅。③牖:窗。

下列诗句与本诗的情感基调最为接近的一项是( )

A. 僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

B. 二十余年如一梦,此身虽在堪惊。

C. 日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

D. 有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

【答案】B

【解析】

本题考查诗歌主题。

此诗写了作者张岱探望弟弟张登子,重游故居,看到旧日茅屋以及周围荒凉景象,抒发国破家亡之苦。

A.此句写出了诗人罢官回乡后处境寂寞、窘迫、冷落的生活现状,但诗人却“不自哀”,展现出一种乐观豪放之气,深沉地表达了诗人希望收复国土、报效祖国的壮志。

B.“二十余年如一梦,此身虽在堪惊”一句表现了词人对世事沧桑的感喟:经历国破家亡的流离之苦,看破尔虞我诈的宦海沉浮。

C.此句表达思乡之情。

D.此句抒发友人迟到,诗人等待之中的怅惘之感。

故选B。

精选专练

【7-阅读下面的诗歌,完成题目。】

离亭燕

张昇①

一带江山如画,风物向秋潇洒。水浸碧天何处断?霁色冷光相射。蓼屿获花洲,掩映竹篱茅舍。

云际客帆高挂,烟外酒旗低亚②。多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。怅望倚层楼,寒日无言西下。

注释:①张昇(992—1077)字杲卿,一生经历了北宋由真宗到神宗国运渐衰的过程,这首词是他辞官退居金陵(南京)后所作。离亭燕,词牌名。②低亚:低垂。

对这首词的理解和分析不恰当的一项是( )

A. 这是一首写景怀古词,写作者退居金陵后登高楼所见,由眼前之景引发思考与感慨。

B. 首句点明季节,不同于一般诗词写秋的萧瑟,而是写出美丽如画又恣意洒脱的秋景。

C. 上阕中“浸”字写出长江水天相接的景致,接着描写了晴空澄澈、江波潋滟的画面。

D. 下阕从远望天际到近看酒家,六朝变迁成为“闲话”,含蓄批评世人不关心国事。

【答案】B【解析】D.“多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话”意思是历史更迭,六朝的兴盛和衰亡已随风消散,全都成了老百姓茶余饭后闲谈的谈资。此处通过怀古,寄托了词人对六朝兴亡的感慨,并非“含蓄批评世人不关心国事”。故选D。

精选专练

【8-阅读下面的诗歌,完成题目。】

冬夜读书示子聿③

陆游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

【注释】①不逮:照不到。②文不识:人名。③子聿(yù):陆游的小儿子。

下列对诗歌理解和分析不正确的一项是( )

A. 读懂题目对鉴赏古诗歌尤为重要,本诗题目交代了写诗时间、写诗情境和写诗目的。

B. 首句“无遗力”的意思是不遗余力,表现出古人勤奋努力、不知疲倦的学习品质。

C. 本诗与《示儿》都是陆游写给儿子的,两首诗歌旨在叮嘱儿子要重视学习,刻苦学习。

D. 本诗的语言平实质朴,在浅显的语言中彰显深刻的道理和独到的见解,耐人深思。

【答案】C

【解析】C.有误,本诗告诉读者做学问要有孜孜不倦、持之以恒的精神。《示儿》告诫儿子要心怀爱国之情;故选C。

精选专练

【9-阅读下面的诗歌,完成题目。】

夜泊润州①江口

刘言史

秋江欲起白头波,贾②客瞻风无渡河。

千船火绝寒宵半,独听钟声觉寺多。

【注释】①润州:今江苏镇江。②贾(gǔ):商人。

下列诗句均写到夜船行止,表达的情感与本诗最为接近的一项是( )

A. 夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

B. 姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

C. 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

D. 天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

【答案】B

【解析】本题考查诗歌的情感。

《晚泊润州江口》表达了诗人夜晚停泊在润州江口,在羁旅途中的哀愁以及绵绵的思乡之情。

A.句意:夜里我从清溪出发奔向三峡,到了渝州就能看到你(峨眉山上的月亮)了,多么思念啊。抒发的是思念友人之情;

B.句意:姑苏城外那寂寞清静寒山古寺,半夜里敲钟的声音传到了客船。抒发的是思乡之情;

C.句意: 迷离月色和轻烟笼罩寒水和白沙,夜晚船泊在秦淮靠近岸上的酒家。抒发的是怀古伤今之情;

D.句意:天蒙蒙,晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转,千帆如梭逐浪飘。隐寓对社会现实的不满与失望,对理想境界的追求和向往;

故选B。

精选专练

【10-阅读下面的诗歌,完成题目。】

江村①

杜甫

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

自去自来堂上②燕,相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

但有故人供禄米③,微躯④此外更何求?

【注释】①唐肃宗上元元年(760)夏,诗人杜甫在朋友的资助下,在四川成都郊外的浣花溪畔盖了一间草堂,在饱经战乱之苦后,生活暂时得到了安宁。②堂上:一作“梁上”。③禄米:古代官吏的俸给,这里指钱米。④微躯:微贱的身躯,是作者自谦之词。

对这首诗赏析不正确的一项是( )

A. 首联中“抱”字运用拟人手法,描绘一湾清流绕村而过的优美风光,极富表现力。

B. 颔联写燕子自在飞翔,白鸥相伴相随。对仗工整,节奏明快,读起来朗朗上口。

C. 中间四句紧紧贴住“幽”字,一路叙下,描绘出“景幽、事幽、人幽”的情景。

D. 这首诗描写了一家人暂居江村的生活,尾联表达了诗人怡然自得、幸福满足的心情。

【答案】D

【解析】

本题考查诗歌内容理解辨析。

D.尾联意思是:只要有老朋友给予一些钱米,我除了这个还有什么可奢求的呢?这两句看似庆幸、表示满足的话,仔细读来,其实不知潜含着多少悲苦和酸辛;

故选D。

精选专练

【11-阅读下面的诗歌,完成题目。】

千里思

郑锡①

渭水通胡苑,轮台望汉关。

帛书秋海断,锦字夜机②闲。

旅梦虫催晓,边心雁带还。

惟余两乡思,一夕度关山。

[注]①郑锡,唐朝登宝年间进士,官至礼部员外。②机:原意是弩机,代指武器。

下面对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 用“通”和“望”连接四个地方,紧扣诗题“千里思”。“望”是“思”的具体表现。

B. 颔联意为:家乡来信被深秋大漠阻断;想写封家书,却战事不断、枕戈达旦。

C. “两乡思”是“独在异乡为异客”的羁旅之人的思乡之情。“惟余”极言思乡之切。

D. “一夕度关山”与“关山度若飞”都写出了迅速越过关山、立即奔赴战场的状态。

【答案】D

【解析】

本题考查理解诗歌。

D.有误,“惟余两乡思,一夕度关山”的意思是:只剩下两地乡思之情,想一天晚上快速度关山。因此,“一夕度关山”写出了诗人想快速回到家乡的思乡之情,并不是写诗人立即奔赴战场的状态。

故选D。

精选专练

【12-阅读下面的诗歌,完成题目。】

塞路初晴 雍陶

晚虹①斜日塞天昏②,一半山川带雨痕③。

新水④乱侵⑤青草路,残烟犹傍绿杨村。

【注释】①晚虹:傍晚雨停后出现的彩虹。②昏:水汽上升面形成的略带迷蒙的景象。③雨痕;雨水冲洗后留下的痕迹。④新水:雨水。⑤乱侵:到处流淌,

下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A. 诗歌前两句正面点题,时间地点都十分明确,重点照应了“初睛”,有统摄全诗的作用。

B. 三四句写雨水在长满青草的路上到处流淌,附近散落着的村庄,绿杨簇拥,炊烟袅袅。

C. 诗人用白描手法,勾勒出雨后初晴景象,全诗着笔由近及远,景物富于变化,极有层次。

D. 诗人行走塞路,所见之景赏心悦目,充满诗情画意,与其他边塞诗相比,可谓别具一格。

【答案】C【解析】C.“全诗着笔由近及远”不正确应为“由远及近”。

精选专练

【13-阅读下面的诗歌,完成题目。】

苏武 李白

苏武①在匈奴,十年持汉节②。

白雁上林飞,空传一书札③。

牧羊边地苦,落日归心绝④。

渴饮月窟⑤冰,饥餐天上雪。

东还沙塞远,北怆河梁⑥别。

泣把李陵⑦衣,相看泪成血。

【注释】①苏武:西汉时期杰出的外交家,民族英雄。②十年持汉节:“十年”指苏武被扣押在匈奴前后共十九年,“汉节”指表示汉朝使节身份的符节。③白雁上林飞,空传一书札:“上林”指上林苑,汉武帝时修建的御苑:“书札”指书信:西汉朝廷假借在上林苑收到了苏武的白雁传书,以此要求匈奴放还苏武等人。④绝:毫无希望。⑤月窟:指极寒之地。⑥河梁:桥梁。⑦李陵:西汉名将,出击匈奴时战败投降;曾劝苏武投降,没有成功。

下面对这首诗歌的理解或分析正确的一项是( )

A. “苏武在匈奴,十年持汉节”写苏武被扣押匈奴十九年,始终不辱使命。表现了苏武坚定不移、矢志不渝的民族气节。

B. “白雁上林飞,空传一书札”写苏武找到了和家人联系的方法并经常“白雁传书”。不仅体现了苏武行事之周全,也表达出他思乡之迫切。

C. “渴饮月窟冰,饥餐天上雪”描绘了环境和天气的恶劣,写出了战争给百姓带来的深重苦难。

D. “东还沙塞远,北怆河梁别”写出归途之遥远,同时也表达出苏武对生活多年的漠北产生了依依不舍的情感。

【答案】B

【解析】本题考查理解诗意。

B.“白雁上林飞,空传一书札”意思是他利用白色大雁传信息,飞到了汉武帝的上林苑。再结合注释“西汉朝廷假借在上林苑收到了苏武的白雁传书,以此要求匈奴放还苏武等人”可知,“苏武找到了和家人联系的方法并经常‘白雁传书’”错误;

C.“渴饮月窟冰,饥餐天上雪”意思是渴了就饮用寒冷的冰窖水,饿了就食用天上的飘雪。是写苏武的艰苦,“写出了战争给百姓带来的深重苦难”错误;

D.“东还沙塞远,北怆河梁别”意思是终于在汉武帝的关怀下,苏武可以从遥远的漠北回归长安了,他和李陵临河诀别,怆恻心欲绝。是写和李陵的依依不舍,“表达出苏武对生活多年的漠北产生了依依不舍的情感”错误;故选A。

精选专练

【14-阅读下面的诗歌,完成题目。】

仲春郊外

王勃

东园垂柳径,西堰落花津。

物色连三月,风光绝四邻。

鸟飞村觉曙,鱼戏水知春。

初晴山院里,何处染嚣尘。

下列对《仲春郊外》的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联移步换景,描写了诗人信步走到东园、走过西堰所看到的美好景象。

B. 颔联从空间角度写春光无处不在,“连”“绝”二字精炼而准确。

C. “何处染器尘”用反问手法,抒发诗人超尘脱俗、思归田园的思想感情。

D. 全诗采用点面结合、动静结合等手法描写春天,把春意渲染得强烈浓郁。

【答案】B

【解析】B.颔联诗人从时间长、空间广两方面写春光无处不在。故选B。

精选专练

【15-阅读下面的诗歌,完成题目。】

清平乐·和晁倅①

宋·王安中

花时微雨,未减春分数。占取帘疏花密处,把酒听歌金缕②。

斜风轻度浓香,闲情正与春长。向晚红灯入坐,尝新青杏催觞③。

【注】①晁倅:晁姓官吏:②金缕:古曲名:③觞:酒杯。

下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 春分时节,尽管小雨纷纷,但在词人眼中,美好的春光并未因此而减损。

B. “斜风”句写微风送来缕缕花香,“浓香”与上片中的“花密”二字形成照应。

C. 天色渐晚,词人依然兴致不减,燃灯入坐,继续享受这美好的春日时光。

D. 春日因其美好、短暂,更令人珍惜,本词写春光之美,旨在抒发伤春之感。

【答案】D

【解析】D.有误,词人坐在百花丛深处,听歌饮酒赏春的情景,表达了词人热爱春天的美好愿望。并非“旨在抒发伤春之感”。故选D。

精选专练

【16-阅读下面的诗歌,完成题目。】

移家别湖上亭

【唐】戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

下列对这首诗赏析恰当的一项是( )

A. 诗人搬家时,正值秋日,微风轻拂,湖上亭呈现出一派宜人的景色。

B. “系”字形象地描写了柳条藤蔓修长的特点,展现出生机盎然的景象。

C. “啼”字是指黄莺的啼叫,这频繁的啼叫声,难免让诗人更添烦躁之情。

D. 诗人视花鸟为挚友,达到了物我交融的地步,故而忧乐与共,灵犀相通。

【答案】D

【解析】本题考查对诗歌内容的理解。

A.有误,根据“好是春风湖上亭”可知,此时季节是春季,“正值秋日”表述错误;

B.有误,“系”字切合柳条、藤蔓修长柔软的特点,表现柳条、藤蔓因依恋主人而不忍主人离去的深情,实则是表达诗人对它们的依恋难舍;“展现出生机盎然的景象”表述错误;

C.有误,根据“黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声”可知,“啼”字字面是写黄莺的叫声,同时也很自然地让人联想到离别的啼哭,表现出诗人对即将离去内心的感伤;“难免让诗人更添烦躁之情”表述错误;

故选D。

精选专练

【17-阅读下面的词,完成题目。】

闻鹊喜·吴山①观涛

周密

天水碧②,染就一江秋色。鳌③戴④雪山龙起蛰⑤,快风吹海立。

数点烟鬟青滴,一杼霞绡红湿,白鸟明边帆影直,隔江闻夜笛。

【注】①吴山:在杭州,是春秋时吴国和越国的分界山,是观看钱塘江大湖的绝佳之地。②天水碧:是一种浅青的染色。③鳌:神龟。④戴:背负。⑤蛰:潜伏。

下列对这首词的理解与分析,不正确的一项是( )

A. “天水碧,染就一江秋色”写钱塘江的秋水似染成“天水碧”的颜色,写出了潮水未来时浪静波平的观感。

B. “数点”以下三句,写了远处的几点青山,天边的一抹晚霞,上下翻飞的白鸥,扬帆的小船,织成了一幅五彩缤纷的图景,使人赏心悦目,如临其境。

C. 末句“隔江闻夜笛”,以动写静,写出了江上的风平浪静,万籁俱寂。写闻笛,其实仍是写钱塘江水。

D. 整首词从白昼写到黄昏,又从黄昏写到黎明,将“观涛”前后的全过程作了生动形象的描绘。

【答案】D

【解析】

本题考查对词内容的理解和赏析。

D.有误。词的最后一句“隔江闻夜笛”描写的是夜里的景色。全词从时间上说,从白昼写到黄昏,又从黄昏写到夜间;从艺术境界上看,又是从极其喧闹写到极其安静,将“观涛”前后的全过程作了有声有色的描绘。选项中“从黄昏写到黎明”有误,没有写到黎明。

故选D。

精选专练

【18-阅读下面的诗歌,完成题目。】

岳州晚景

【唐】张籍

晚景寒鸦集,秋声旅雁归。

水光浮日去,霞彩映江飞。

洲白芦花吐,园红柿叶稀。

长沙卑湿地,九月未成衣①。

【注】①九月未成衣:反用《诗经》“七月流火,九月授衣”之意,意思是天冷却没有加衣服。

下列对诗歌的赏析有误的一项是( )

A. 首联中对“晚景”“秋声”的描写,体现了诗人的心境,为全诗抒情奠定基调。

B. 颔联写景,动中有静,虚实结合,由太阳浮在水面联想到天空彩霞飞舞,江面也如同天空一样。

C. 颈联中“洲白芦花吐”写芦花开放,使小洲看上去是白的。这种倒着写的手法是古代诗歌中常见的,例如“沾衣欲湿杏花而,吹面不寒杨柳风”。

D. 尾联写天冷未加衣,而古时裁衣、授衣多是家妇所为,由此可知,此句委婉地表达了诗人对家人的思念。

【答案】B

【解析】

本题考查诗歌赏析。

B.赏析有误。颔联“水光浮日出,霞彩映江飞”写岳阳之景,当然离不开水,于是作者的视线从空中向下移动,承第 一句“晚”字写湖中和江面之景。“水光”和“霞彩”都是静态的,“出”字描绘出洞庭湖波光晃荡,日将落而未落时浮在水面上的情景;“飞” 字一方面见出晚霞疾逝,一方面见出江水的流动。这两个字给画面注入了一种动态的美,突出了晚景的特色。可见,运用了静中有动的手法,而非“动中有静”。故选B。

精选专练

【19-下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )】

西江月·黄陵庙① 张孝祥

满载一船明月,平铺千里秋江。波神②留我看斜阳,唤起鳞鳞细浪。

明日风回更好,今朝露宿何妨?水晶宫里奏霓裳③,准拟④岳阳楼上。

【注】①这首词因船行洞庭湖畔黄陵庙下为风浪所阻而作。②波神:水神。③霓裳:唐代名曲。④准拟:准定。

A. “满载一船明月”中“载”字将月光具象化,形象地描绘出月下行舟的浪漫情景。

B. “平铺千里秋江”与《岳阳楼记》中“浩浩汤汤,横无际涯”都创造出开阔的意境。

C. “斜阳”与马致远笔下“夕阳西下”中的“夕阳”,都寄托着对家乡的思念之情。

D. “水晶宫里奏霓裳”,涛声悦耳如奏名曲,生动的比喻表现出词人丰富的想象力。

【答案】C

【解析】

本题考查对这首词的理解和赏析。

C.有误,“都寄托着对家乡的思念之情”说法错误。词中的“斜阳”表达的是一种轻松、愉悦之意,马致远的“夕阳”才有思乡之情。

故选C。

精选专练

【20-阅读下面的诗歌,完成题目。】

遭田父泥饮①

(唐)杜甫

田翁逼②社日,邀我尝春酒。

朝来偶然出,自卯将及酉③。

高声索果栗,欲起时被肘④。

指挥过无礼,未觉村野丑。

月出遮⑤我留,仍嗔问升斗。

注释:①遭:遇;田父:农民;泥:痛饮,②逼:近,③卯:上午五点到七点;酉:下午五点七点。④时:拉拉住胳膊。⑤遮:拦。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 诗歌题目概括了本诗的基本内容:“我”被一位农民邀请到他家饮酒。

B. 前四句写春社将近田家邀“我”喝酒:偶遇时被请到他家从早喝到晚。

C. 第五、六句写田翁高声叫家人取果品下酒,“我”想要告辞却被拉住。

D. 后四句写田父一再强留,说喝酒就要不管它几升几斗,“我”很痛苦。

【答案】D

【解析】

考查内容理解和辨析。

D.有误,“指挥过无礼,未觉村野丑。月出遮我留,仍嗔问升斗”,意思是看他指手画脚强留得无礼,我不觉得村里老头粗鄙呆丑。月亮来时他还一再遮拦,还生气问我喝酒管它几升几斗?这四句,表现田父的热情淳朴,“我”并未感到痛苦;

故选D。

同课章节目录