第五章 植被与土壤 单元过关测试题 高中地理人教版(2019)·必修 第一册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第五章 植被与土壤 单元过关测试题 高中地理人教版(2019)·必修 第一册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 07:49:28 | ||

图片预览

文档简介

第五章 植被与土壤 单元过关测试题

一、选择题(本大题共60分)

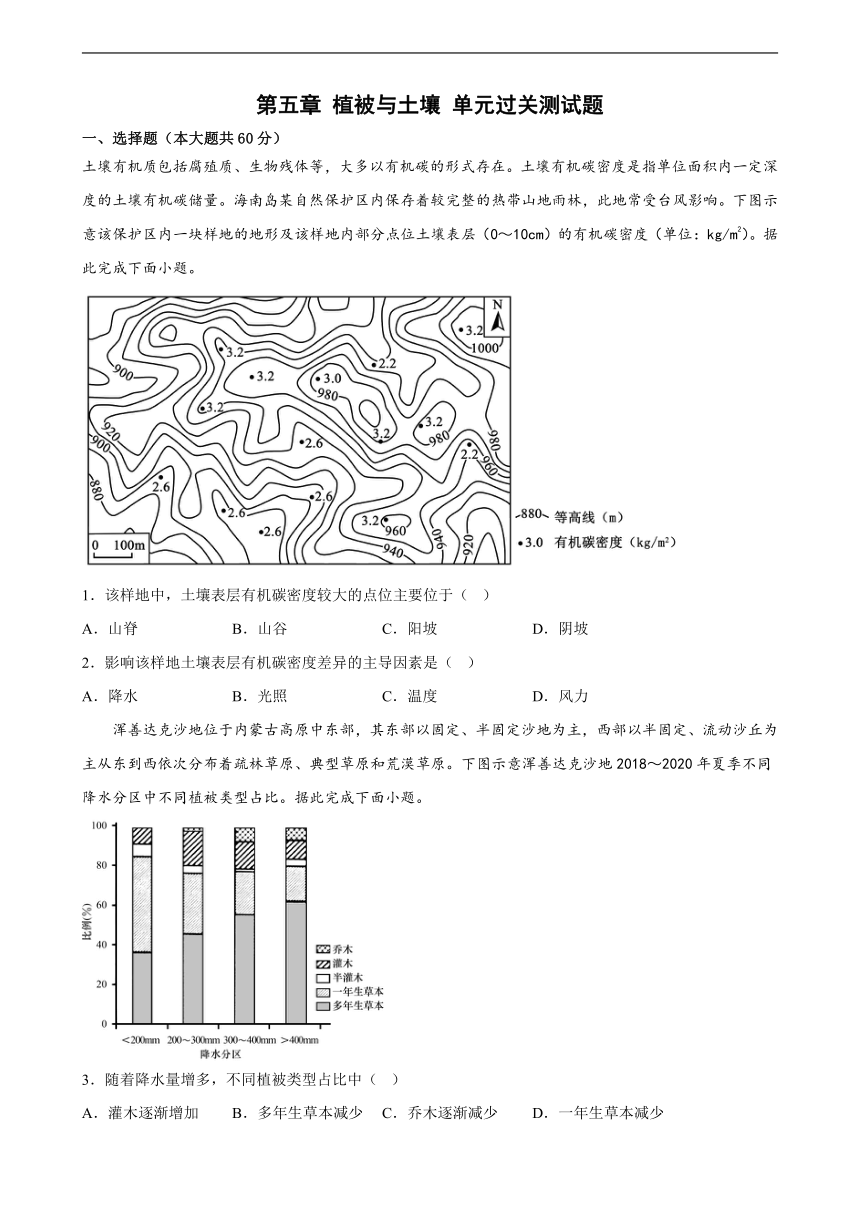

土壤有机质包括腐殖质、生物残体等,大多以有机碳的形式存在。土壤有机碳密度是指单位面积内一定深度的土壤有机碳储量。海南岛某自然保护区内保存着较完整的热带山地雨林,此地常受台风影响。下图示意该保护区内一块样地的地形及该样地内部分点位土壤表层(0~10cm)的有机碳密度(单位:kg/m2)。据此完成下面小题。

1.该样地中,土壤表层有机碳密度较大的点位主要位于( )

A.山脊 B.山谷 C.阳坡 D.阴坡

2.影响该样地土壤表层有机碳密度差异的主导因素是( )

A.降水 B.光照 C.温度 D.风力

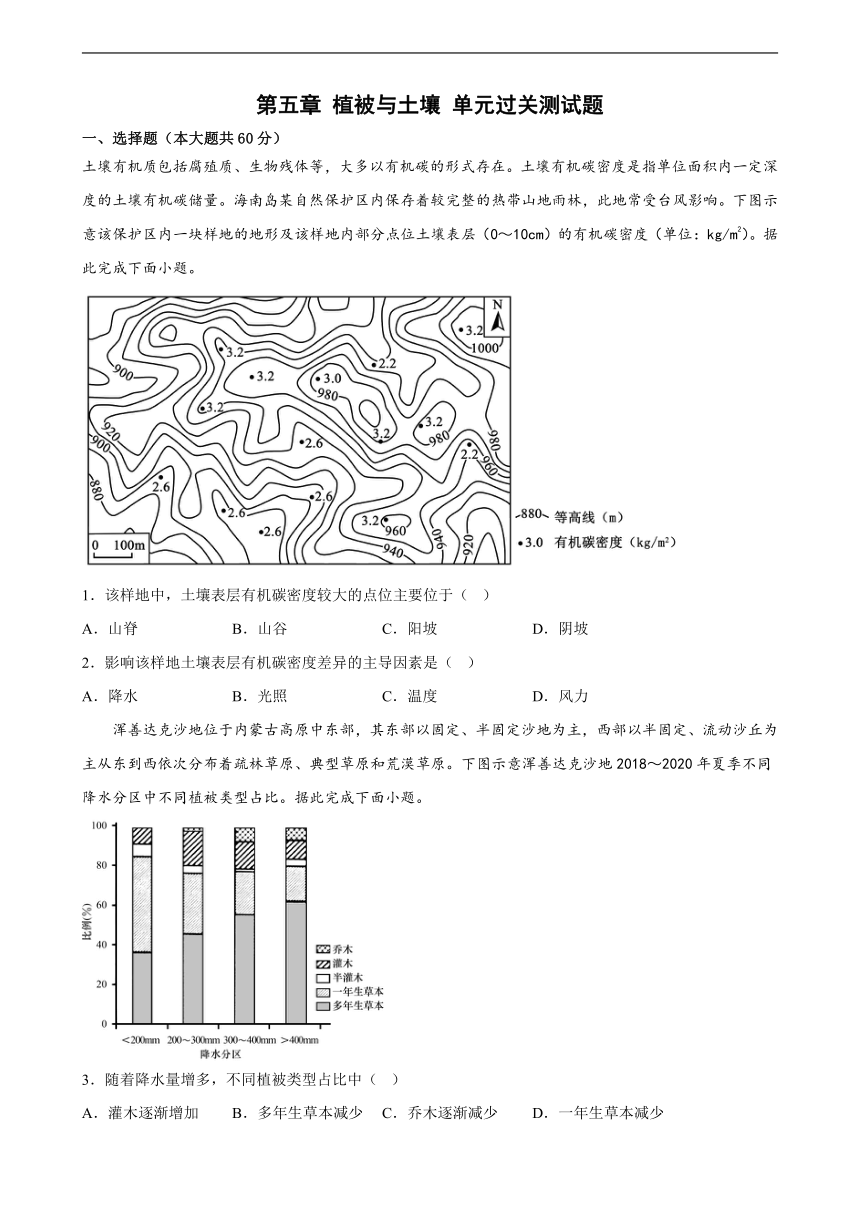

浑善达克沙地位于内蒙古高原中东部,其东部以固定、半固定沙地为主,西部以半固定、流动沙丘为主从东到西依次分布着疏林草原、典型草原和荒漠草原。下图示意浑善达克沙地2018~2020年夏季不同降水分区中不同植被类型占比。据此完成下面小题。

3.随着降水量增多,不同植被类型占比中( )

A.灌木逐渐增加 B.多年生草本减少 C.乔木逐渐减少 D.一年生草本减少

4.浑善达克沙地西部地区植物根系的特点最可能是( )

A.扎根面广而深 B.根系细小而短 C.扎根面窄而浅 D.根系的数量少

5.浑善达克沙地中植被类型从东到西分布不同,其主要影响因素是( )

A.温度 B.水分 C.地理位置 D.太阳辐射

研究表明,泥炭地(泥炭沼泽)的排水(灌溉)系统对水循环和碳循环都有着显著的影响。英国某低洼地曾经一度是被淹没的。因深渠与排水管网的修建完善而能够快速通过该系统排水,该地如今即便已经成为农业高产之地,却仍然不时会遭遇洪水的侵袭,或在其上空形成“乌碳云”(云的颜色近似乌碳颜色)的阴霾现象。据此完成下列各题。

6.该泥炭地的形成关键依赖于( )

A.土壤肥力下降 B.植被腐化 C.成土母质的形成 D.森林砍伐

7.该排水系统对泥炭地水循环节的影响主要体现在( )

①地表径流 ②下渗 ③蒸发 ④水汽输送

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

8.该地上空形成“乌碳云”的阴霾现象,其主要是由于( )

A.泥炭地干燥易燃 B.地下水的过度抽取 C.全球变暖加剧 D.泥炭受侵蚀流失

图为土壤剖面构造图,读图完成下面小题。

9.由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,矿物质淋失、颜色较浅的层是( )

A.① B.② C.③ D.④

10.南方地区红壤比东北地区黑土有有机质层薄,主要原因是南方地区( )

A.风化较弱,有机质来源少 B.水分较多,淋溶作用较强

C.植被稀疏,枯枝落叶较少 D.气温较高,微生物活动弱

自然地理环境具有整体性的特点,某个自然地理要素的形成与演化深受其他地理要素的影响。下图为小尺度范围各自然地理要素相互作用示意图,①至④代表了自然地理环境的大气、生物、水文、地形要素。据此完成下面小题。

11.在土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.① B.② C.③ D.④

12.图示区域( )

A.土壤的矿物养分主要来自植被 B.山坡上土壤厚度一般大于河谷

C.森林土壤有机质含量一般高于草地 D.土壤肥力与生物活动密切相关

锐齿栎林作为秦岭山地森林群落主要构谱成分之一,在秦岭林区森林生态系和森林植被资源中具有重要位置。2012年3~4月,陕西省宁东林业局在沙沟林场选取立地条件和林分特点基本相同的地段,设置12块锐齿栎林研究固定样地,按照0%、5%、10%、15%、20%和25%分别进行间伐(是在未成熟的森林中,定期的重点伐去部分林木)处理,并长期观测研究。下表为秦岭林区不同间伐强度下锐齿栎林的生长状况。读表,完成下面小题。

间伐强度 蓄积量/(m3·hm-2)

2011年 2018年 年平均增长量 总增长量

0% 95.05 140.24 6.46 45.19

5% 88.19 150.07 8.84 61.88

10% 83.66 140.66 8.14 57.01

15% 78.23 131.35 7.59 53.13

20% 76.87 124.36 6.78 47.49

25% 73.95 118.96 6.43 45.02

13.间伐促进树木生长的原因有( )

①改善了光照与水分条件 ②促进树下杂草生长,增加土壤有机质 ③扩大了单棵树木生长空间 ④减少蒸腾作用对地下水的消耗A.①② B.①③ C.②④ D.③①

14.高间伐强度对森林总蓄积量促进作用较小,其主要原因是( )

A.地面蒸发量大 B.水土流失加剧 C.土壤有机质减少 D.树木株数减少

下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成下面小题。

15.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④ C.②④①③ D.②①④③

16.土壤形成的决定因素、形成肥力的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

牙刷草是找铜矿的指示植物。“牙刷草,开紫花。哪里有铜,哪里就有它”是长江中下游地区广为流传的谚语。据此完成下面小题。

17.牙刷草生长所需的铜元素主要来自( )

A.生物 B.气候 C.地形 D.成土母质

18.下列有关土壤形成的叙述,正确的是( )

A.气候和地形是比较稳定的影响因素 B.成土母质是土壤有机物质的来源

C.陡峭的山坡很难发育成深厚的土壤 D.由低纬度向高纬度风化壳逐渐加厚

垫状植物是分布于高寒地区的一种特殊类型的植物,常形成致密的垫状体结构,贴伏地面。垫状点地梅是青藏高原特有的垫状植物,分布在4500 5200米之间。其光合作用最适宜温度(植物叶表面温度)在15°C 18°C之间,如果温度过高或过低都会降低光合速度,不利于其生长;降水减少会导致垫状植物茎的死亡,并加速植物叶子在秋季的枯萎过程。下图示意当雄念青唐古拉山脉南坡垫状点地梅盖度分布。据此完成下面小题。

19.垫状植物( )

A.畏强光 B.喜湿热 C.耐盐碱 D.抗大风

20.图中4600 4700米处垫状点地梅没有分布,可能是因为( )

A.气温较低 B.过度垦殖 C.透光性低 D.降水稀少

蓄水能力是评价土壤水源涵养、调节水循环能力的主要指标之一。林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。下表为四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料。据此完成下面小题。

林地类型 孔隙度(%) 有机质含量(%) 饱和持水量(吨/公顷)

孔隙度 非毛管孔 毛管孔

针阔混交林 59 14 45 4.62 503

常绿阔叶林 63 16 47 3.18 648

楠竹林 52 12 40 2.08 312

灌木林 73 17 56 7.79 1833

21.最不适合该山地作为水土保持林的林地类型是( )A.针阔混交林 B.楠竹林 C.常绿阔叶林 D.灌木林

22.当地灌木林有机质含量高,与其关联度最小的是( )

A.植物种类多 B.枯枝落叶多 C.地表径流大 D.年均温较低

读某区域位置示意图,完成下面小题。

23.甲地植被为热带雨林,其具有的特点是( )

A.有丰富的藤本植物、附生植物 B.乔木叶片宽阔、秋冬季落叶

C.森林常绿、乔木多革质叶片 D.树叶为针状,冬季不落叶

24.乙地植被一般分布在热带雨林一带南北两侧,其生长的气候分明显的干湿两季,乙地植被是( )

A.亚热带常绿阔叶林 B.热带雨林 C.热带草原 D.温带草原

土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水或溶液)和气相(土壤空气)三相物质组成的,土壤容重是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量与同容积水重量的比值。土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。据此完成下面小题。

25.土壤容重越大( )

A.有机质含量越低 B.土壤孔隙度越高

C.单位体积土壤干重越轻 D.越利于作物生长

26.下列措施不能降低土壤容重的是( )

A.引水灌溉 B.秸秆还田 C.深耕土地 D.红壤掺沙

位于福建和江西两省之间的武夷山国家公园,2021年被评为我国首批五个“国家公园”之一。下图为该国家公园不同区域2000-2018年植被覆盖率变化统计图。据此完成下面小题。

27.该国家公园内不同区域的植被覆盖率( )

A.持续上升,生态修复区上升最快 B.波动变化,传统利用区变化最小

C.总体较高,核心保护区数值最高 D.变化较小,三个区域均平稳上升

28.采集到核心保护区内的亚热带森林土壤标本,其剖面各土层的特点,正确的是( )

A.母质层颜色为黑色 B.淀积层质地较疏松

C.枯枝落叶层为表层 D.淋溶层有机质丰富

土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。据此完成下面小题

29.在野外对土壤观察所需进行的方面有( )

A.土壤颜色 B.土壤水分 C.土壤温度 D.土壤剖面构造

30.生物对土壤的作用叙述正确的是( )

A.生物是影响土壤发育的最活跃的因素 B.没有生物的作用,也可能形成土壤

C.生物通过生物循环使营养元素富集 D.生物影响矿物质类型和粒径大小

二、综合题(本大题共40分)

31.阅读材料,完成下列问题。

材料一某校的地理学习小组在教师的指导下,去我国东北开展了一次“土壤的形成”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面较完整,如图左,图中序号⑤⑥分别代表母质层和母岩层。

材料二“捏把黑土冒油花,插双筷子也发芽”。这句乡言俗语,形象描绘出了黑土地的肥沃。这种土壤土层深厚,表土疏松,底土黏重,是最适宜农耕的土地。研究表明,东北的黑土与当地气候密切相关,图右为黑龙江省哈尔滨市气温和降水统计图。

(1)写出图中①~④代表的土层名称。

(2)结合材料二,简述黑土的性状特点。

(3)指出东北地区气候类型并简析该气候对东北黑土有机质的影响。

32.阅读国文材料,完成下列要求。

材料一 土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。下图是不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)土壤剖面示意图。

材料二 土壤有机破是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称。乌克兰周边区域、我国东北平原和美国中央大平原,为世界三大黑土分布区之一,土层深厚,有机质含量高,素有“粮仓”之称。近年来,美国黑土区由于过度开垦导致“黑风暴”盛行,发生时,往往大风卷起沙尘,遮天蔽日,给当地居民生产生活带来难以言表的苦恼。

(1)指出甲、乙,丙分别代表的气候条件并说明理由。

(2)说出美国中央大平原地区“黑风暴”对土壤肥力恢复的消极影响。

(3)秸秆还田是增加土壤有机质的方法之一,简述适量秸秆还田对改善土壤质量的积极作用。

33.阅读图文资料,完成下列问题。

某校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。请你与他们一起探究下列问题。

(1)土壤的形成是气候、地形、水文、生物乃至人类活动综合作用的结果。说明生物在土壤形成过程中的作用。

(2)同学们还测得该土壤的有机质含量少,试从气候的角度分析其原因。

34.【环境保护】

红树林是生长在热带和亚热带海岸湖间带,受到海水周期性浸淹的木本植物群落,是最具特色的湿地--森林复合系统。红树林植物群落结构简单,极其脆弱和敏感。东南亚沿海地区红树林分布广泛,下图示意泰国湾与安达曼海位置,下表为1980—2015年泰国湾与安达曼海沿岸地区红树林面积变化统计表(单位:km2)。

区域 1980年 1990年 2000年 2010年 2015年

泰国湾沿岸 919.11 510.94 545.16 602.12 631.65

安达曼海沿岸 1775.19 1768.89 1765.84 1770.16 1776.75

据表指出1980—2015年期间红树林面积变化的特点,并推测该地2000年后可能采取的措施。

参考答案:

1.A 2.D

3.D 4.A 5.B

6.B 7.C 8.A

9.B 10.B

11.B 12.D

13.B 14.D

15.D 16.C

17.D 18.C

19.D 20.C

21.B 22.C

23.A 24.C

25.A 26.A

27.C 28.C

29.AD 30.AC

31.(1)有机层 腐殖质层 淋溶层 淀积层

(2)有机质含量高,土壤肥力高;表土疏松,通气透水;底土黏重,保水保肥;土壤结构良好,便于耕作。

(3)温带季风气候雨热同期,植物生长量大;冬季温度低,有机质分解慢。

32.(1)甲、乙、丙分别对应湿润、干旱、半干旱。理由:降水越多,淋溶层越厚,甲淋溶层最厚,土壤发育程度高,这类土壤分布在降水较多的湿润区;干旱的气候背景下,降水少,土壤淋溶层很薄,淀积层接近地表,对应图乙;而丙居中,处于半干旱区。

(2)“黑风暴”加剧区域环境干燥;导致草原植被难于恢复,土壤抗侵蚀能力下降,土层变薄;大风卷起沙尘,表土剥蚀,土壤质量下降。

(3)增强土壤肥力,维持稳定的土壤养分;改善土壤性质,促进土壤发育;增加土壤粗糙度,提升土壤抗侵蚀效果等。

33.(1)生物在生长过程中与土壤之间进行着物质的交换,是土壤中有机质的来源(生物循环使营养元素在土壤表层富集或者生物残体为土壤提供有机质),决定了土壤肥力的高低;生物的生长在一定程度上促进岩石的风化,是土壤形成过程中最活跃的因素。

(2)气温高,土壤有机质分解比较快,有机质积累少;降水量大,地表水丰富,土壤中的有机质会随水流失。

34.特点:先减少,后增加。措施:建立湿地保护区;控制污水排放量;减少人类活动对湿地的破坏;人工恢复红树林;加大立法和执法力度;提高居民的保护意识等。

一、选择题(本大题共60分)

土壤有机质包括腐殖质、生物残体等,大多以有机碳的形式存在。土壤有机碳密度是指单位面积内一定深度的土壤有机碳储量。海南岛某自然保护区内保存着较完整的热带山地雨林,此地常受台风影响。下图示意该保护区内一块样地的地形及该样地内部分点位土壤表层(0~10cm)的有机碳密度(单位:kg/m2)。据此完成下面小题。

1.该样地中,土壤表层有机碳密度较大的点位主要位于( )

A.山脊 B.山谷 C.阳坡 D.阴坡

2.影响该样地土壤表层有机碳密度差异的主导因素是( )

A.降水 B.光照 C.温度 D.风力

浑善达克沙地位于内蒙古高原中东部,其东部以固定、半固定沙地为主,西部以半固定、流动沙丘为主从东到西依次分布着疏林草原、典型草原和荒漠草原。下图示意浑善达克沙地2018~2020年夏季不同降水分区中不同植被类型占比。据此完成下面小题。

3.随着降水量增多,不同植被类型占比中( )

A.灌木逐渐增加 B.多年生草本减少 C.乔木逐渐减少 D.一年生草本减少

4.浑善达克沙地西部地区植物根系的特点最可能是( )

A.扎根面广而深 B.根系细小而短 C.扎根面窄而浅 D.根系的数量少

5.浑善达克沙地中植被类型从东到西分布不同,其主要影响因素是( )

A.温度 B.水分 C.地理位置 D.太阳辐射

研究表明,泥炭地(泥炭沼泽)的排水(灌溉)系统对水循环和碳循环都有着显著的影响。英国某低洼地曾经一度是被淹没的。因深渠与排水管网的修建完善而能够快速通过该系统排水,该地如今即便已经成为农业高产之地,却仍然不时会遭遇洪水的侵袭,或在其上空形成“乌碳云”(云的颜色近似乌碳颜色)的阴霾现象。据此完成下列各题。

6.该泥炭地的形成关键依赖于( )

A.土壤肥力下降 B.植被腐化 C.成土母质的形成 D.森林砍伐

7.该排水系统对泥炭地水循环节的影响主要体现在( )

①地表径流 ②下渗 ③蒸发 ④水汽输送

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

8.该地上空形成“乌碳云”的阴霾现象,其主要是由于( )

A.泥炭地干燥易燃 B.地下水的过度抽取 C.全球变暖加剧 D.泥炭受侵蚀流失

图为土壤剖面构造图,读图完成下面小题。

9.由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,矿物质淋失、颜色较浅的层是( )

A.① B.② C.③ D.④

10.南方地区红壤比东北地区黑土有有机质层薄,主要原因是南方地区( )

A.风化较弱,有机质来源少 B.水分较多,淋溶作用较强

C.植被稀疏,枯枝落叶较少 D.气温较高,微生物活动弱

自然地理环境具有整体性的特点,某个自然地理要素的形成与演化深受其他地理要素的影响。下图为小尺度范围各自然地理要素相互作用示意图,①至④代表了自然地理环境的大气、生物、水文、地形要素。据此完成下面小题。

11.在土壤形成过程中最活跃的因素是( )

A.① B.② C.③ D.④

12.图示区域( )

A.土壤的矿物养分主要来自植被 B.山坡上土壤厚度一般大于河谷

C.森林土壤有机质含量一般高于草地 D.土壤肥力与生物活动密切相关

锐齿栎林作为秦岭山地森林群落主要构谱成分之一,在秦岭林区森林生态系和森林植被资源中具有重要位置。2012年3~4月,陕西省宁东林业局在沙沟林场选取立地条件和林分特点基本相同的地段,设置12块锐齿栎林研究固定样地,按照0%、5%、10%、15%、20%和25%分别进行间伐(是在未成熟的森林中,定期的重点伐去部分林木)处理,并长期观测研究。下表为秦岭林区不同间伐强度下锐齿栎林的生长状况。读表,完成下面小题。

间伐强度 蓄积量/(m3·hm-2)

2011年 2018年 年平均增长量 总增长量

0% 95.05 140.24 6.46 45.19

5% 88.19 150.07 8.84 61.88

10% 83.66 140.66 8.14 57.01

15% 78.23 131.35 7.59 53.13

20% 76.87 124.36 6.78 47.49

25% 73.95 118.96 6.43 45.02

13.间伐促进树木生长的原因有( )

①改善了光照与水分条件 ②促进树下杂草生长,增加土壤有机质 ③扩大了单棵树木生长空间 ④减少蒸腾作用对地下水的消耗A.①② B.①③ C.②④ D.③①

14.高间伐强度对森林总蓄积量促进作用较小,其主要原因是( )

A.地面蒸发量大 B.水土流失加剧 C.土壤有机质减少 D.树木株数减少

下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成下面小题。

15.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④ C.②④①③ D.②①④③

16.土壤形成的决定因素、形成肥力的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

牙刷草是找铜矿的指示植物。“牙刷草,开紫花。哪里有铜,哪里就有它”是长江中下游地区广为流传的谚语。据此完成下面小题。

17.牙刷草生长所需的铜元素主要来自( )

A.生物 B.气候 C.地形 D.成土母质

18.下列有关土壤形成的叙述,正确的是( )

A.气候和地形是比较稳定的影响因素 B.成土母质是土壤有机物质的来源

C.陡峭的山坡很难发育成深厚的土壤 D.由低纬度向高纬度风化壳逐渐加厚

垫状植物是分布于高寒地区的一种特殊类型的植物,常形成致密的垫状体结构,贴伏地面。垫状点地梅是青藏高原特有的垫状植物,分布在4500 5200米之间。其光合作用最适宜温度(植物叶表面温度)在15°C 18°C之间,如果温度过高或过低都会降低光合速度,不利于其生长;降水减少会导致垫状植物茎的死亡,并加速植物叶子在秋季的枯萎过程。下图示意当雄念青唐古拉山脉南坡垫状点地梅盖度分布。据此完成下面小题。

19.垫状植物( )

A.畏强光 B.喜湿热 C.耐盐碱 D.抗大风

20.图中4600 4700米处垫状点地梅没有分布,可能是因为( )

A.气温较低 B.过度垦殖 C.透光性低 D.降水稀少

蓄水能力是评价土壤水源涵养、调节水循环能力的主要指标之一。林地土壤蓄洪作用主要反映在毛管孔隙水的贮存能力上。土壤持水量饱和后会产生地表和地下径流。下表为四川盆地东部海拔350米~951米某山不同林地土壤孔隙度和持水性资料。据此完成下面小题。

林地类型 孔隙度(%) 有机质含量(%) 饱和持水量(吨/公顷)

孔隙度 非毛管孔 毛管孔

针阔混交林 59 14 45 4.62 503

常绿阔叶林 63 16 47 3.18 648

楠竹林 52 12 40 2.08 312

灌木林 73 17 56 7.79 1833

21.最不适合该山地作为水土保持林的林地类型是( )A.针阔混交林 B.楠竹林 C.常绿阔叶林 D.灌木林

22.当地灌木林有机质含量高,与其关联度最小的是( )

A.植物种类多 B.枯枝落叶多 C.地表径流大 D.年均温较低

读某区域位置示意图,完成下面小题。

23.甲地植被为热带雨林,其具有的特点是( )

A.有丰富的藤本植物、附生植物 B.乔木叶片宽阔、秋冬季落叶

C.森林常绿、乔木多革质叶片 D.树叶为针状,冬季不落叶

24.乙地植被一般分布在热带雨林一带南北两侧,其生长的气候分明显的干湿两季,乙地植被是( )

A.亚热带常绿阔叶林 B.热带雨林 C.热带草原 D.温带草原

土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水或溶液)和气相(土壤空气)三相物质组成的,土壤容重是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量与同容积水重量的比值。土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。据此完成下面小题。

25.土壤容重越大( )

A.有机质含量越低 B.土壤孔隙度越高

C.单位体积土壤干重越轻 D.越利于作物生长

26.下列措施不能降低土壤容重的是( )

A.引水灌溉 B.秸秆还田 C.深耕土地 D.红壤掺沙

位于福建和江西两省之间的武夷山国家公园,2021年被评为我国首批五个“国家公园”之一。下图为该国家公园不同区域2000-2018年植被覆盖率变化统计图。据此完成下面小题。

27.该国家公园内不同区域的植被覆盖率( )

A.持续上升,生态修复区上升最快 B.波动变化,传统利用区变化最小

C.总体较高,核心保护区数值最高 D.变化较小,三个区域均平稳上升

28.采集到核心保护区内的亚热带森林土壤标本,其剖面各土层的特点,正确的是( )

A.母质层颜色为黑色 B.淀积层质地较疏松

C.枯枝落叶层为表层 D.淋溶层有机质丰富

土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。据此完成下面小题

29.在野外对土壤观察所需进行的方面有( )

A.土壤颜色 B.土壤水分 C.土壤温度 D.土壤剖面构造

30.生物对土壤的作用叙述正确的是( )

A.生物是影响土壤发育的最活跃的因素 B.没有生物的作用,也可能形成土壤

C.生物通过生物循环使营养元素富集 D.生物影响矿物质类型和粒径大小

二、综合题(本大题共40分)

31.阅读材料,完成下列问题。

材料一某校的地理学习小组在教师的指导下,去我国东北开展了一次“土壤的形成”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面较完整,如图左,图中序号⑤⑥分别代表母质层和母岩层。

材料二“捏把黑土冒油花,插双筷子也发芽”。这句乡言俗语,形象描绘出了黑土地的肥沃。这种土壤土层深厚,表土疏松,底土黏重,是最适宜农耕的土地。研究表明,东北的黑土与当地气候密切相关,图右为黑龙江省哈尔滨市气温和降水统计图。

(1)写出图中①~④代表的土层名称。

(2)结合材料二,简述黑土的性状特点。

(3)指出东北地区气候类型并简析该气候对东北黑土有机质的影响。

32.阅读国文材料,完成下列要求。

材料一 土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。下图是不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)土壤剖面示意图。

材料二 土壤有机破是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称。乌克兰周边区域、我国东北平原和美国中央大平原,为世界三大黑土分布区之一,土层深厚,有机质含量高,素有“粮仓”之称。近年来,美国黑土区由于过度开垦导致“黑风暴”盛行,发生时,往往大风卷起沙尘,遮天蔽日,给当地居民生产生活带来难以言表的苦恼。

(1)指出甲、乙,丙分别代表的气候条件并说明理由。

(2)说出美国中央大平原地区“黑风暴”对土壤肥力恢复的消极影响。

(3)秸秆还田是增加土壤有机质的方法之一,简述适量秸秆还田对改善土壤质量的积极作用。

33.阅读图文资料,完成下列问题。

某校的地理学习小组在教师的指导下,去湖南山区开展了一次“土壤形成与地理环境关系”的野外实习,他们挖掘了一个土壤剖面,发现剖面呈均匀的土红色,腐殖质少,质地较黏重。他们在实地考察的基础上绘制出下面的土壤与其他自然要素关系图。请你与他们一起探究下列问题。

(1)土壤的形成是气候、地形、水文、生物乃至人类活动综合作用的结果。说明生物在土壤形成过程中的作用。

(2)同学们还测得该土壤的有机质含量少,试从气候的角度分析其原因。

34.【环境保护】

红树林是生长在热带和亚热带海岸湖间带,受到海水周期性浸淹的木本植物群落,是最具特色的湿地--森林复合系统。红树林植物群落结构简单,极其脆弱和敏感。东南亚沿海地区红树林分布广泛,下图示意泰国湾与安达曼海位置,下表为1980—2015年泰国湾与安达曼海沿岸地区红树林面积变化统计表(单位:km2)。

区域 1980年 1990年 2000年 2010年 2015年

泰国湾沿岸 919.11 510.94 545.16 602.12 631.65

安达曼海沿岸 1775.19 1768.89 1765.84 1770.16 1776.75

据表指出1980—2015年期间红树林面积变化的特点,并推测该地2000年后可能采取的措施。

参考答案:

1.A 2.D

3.D 4.A 5.B

6.B 7.C 8.A

9.B 10.B

11.B 12.D

13.B 14.D

15.D 16.C

17.D 18.C

19.D 20.C

21.B 22.C

23.A 24.C

25.A 26.A

27.C 28.C

29.AD 30.AC

31.(1)有机层 腐殖质层 淋溶层 淀积层

(2)有机质含量高,土壤肥力高;表土疏松,通气透水;底土黏重,保水保肥;土壤结构良好,便于耕作。

(3)温带季风气候雨热同期,植物生长量大;冬季温度低,有机质分解慢。

32.(1)甲、乙、丙分别对应湿润、干旱、半干旱。理由:降水越多,淋溶层越厚,甲淋溶层最厚,土壤发育程度高,这类土壤分布在降水较多的湿润区;干旱的气候背景下,降水少,土壤淋溶层很薄,淀积层接近地表,对应图乙;而丙居中,处于半干旱区。

(2)“黑风暴”加剧区域环境干燥;导致草原植被难于恢复,土壤抗侵蚀能力下降,土层变薄;大风卷起沙尘,表土剥蚀,土壤质量下降。

(3)增强土壤肥力,维持稳定的土壤养分;改善土壤性质,促进土壤发育;增加土壤粗糙度,提升土壤抗侵蚀效果等。

33.(1)生物在生长过程中与土壤之间进行着物质的交换,是土壤中有机质的来源(生物循环使营养元素在土壤表层富集或者生物残体为土壤提供有机质),决定了土壤肥力的高低;生物的生长在一定程度上促进岩石的风化,是土壤形成过程中最活跃的因素。

(2)气温高,土壤有机质分解比较快,有机质积累少;降水量大,地表水丰富,土壤中的有机质会随水流失。

34.特点:先减少,后增加。措施:建立湿地保护区;控制污水排放量;减少人类活动对湿地的破坏;人工恢复红树林;加大立法和执法力度;提高居民的保护意识等。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里