第23讲 冷战与国际格局的演变 课件(共26张PPT)—2024届高三历史统编版一轮复习

文档属性

| 名称 | 第23讲 冷战与国际格局的演变 课件(共26张PPT)—2024届高三历史统编版一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 11:50:28 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第23讲 冷战与国际格局的演变

纲要下第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

一轮复习课件

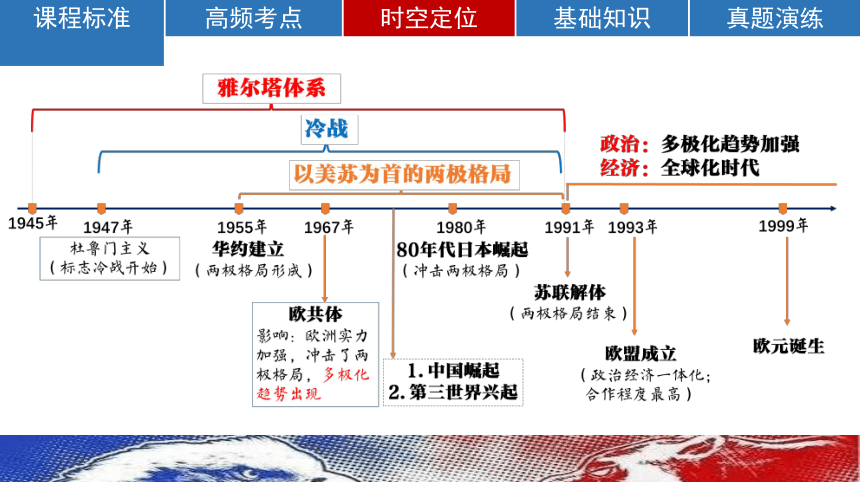

(1)政治上:美苏两国为争夺世界霸权进行了长时间的冷战;20世纪六七十年代,多极化趋势出现;世界殖民体系走向瓦解,发展中国家在国际事务中发挥日益重要的作用;1991年苏联解体,冷战结束,两极格局崩溃。当今世界格局的基本特点是多极化趋势加强,国际力量对比更趋平衡,同时人类面临许多共同的挑战,中国对全球治理体系改革和建设提供了中国方案和中国智慧。

(2)经济上:二战后,主要资本主义国家普遍加强国家对经济的干预,到 20 世纪70年代,各国减少对经济的干预;苏联和东欧社会主义国家开始改革尝试,但终因未能突破高度集中的政治经济体制的束缚而失败;广大发展中国家在经济发展的同时面临一系列挑战;20世纪90年代以来,区域经济集团化和经济全球化成为世界经济两大发展趋势。

(3)文化上:二战后,科学技术获得新发展,人类社会进入信息时代。当今世界社会信息化成为不可逆转的时代潮流;文化多样性是当今世界文化的基本特征。

阶段特征

【课程标准】

通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

【重难点】

1.美苏冷战的背景、表现、特点及影响。

2.多极化趋势出现的原因、表现、影响。

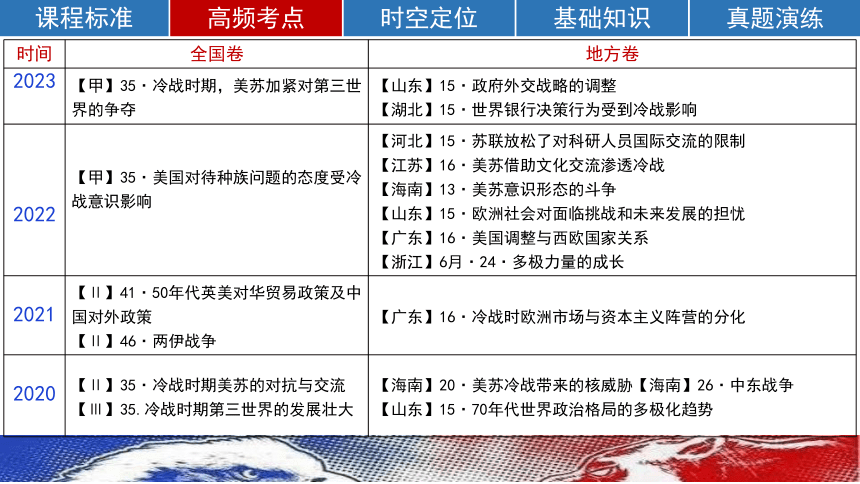

时间 全国卷 地方卷

2023 【甲】35·冷战时期,美苏加紧对第三世界的争夺 【山东】15·政府外交战略的调整

【湖北】15·世界银行决策行为受到冷战影响

2022 【甲】35·美国对待种族问题的态度受冷战意识影响 【河北】15·苏联放松了对科研人员国际交流的限制

【江苏】16·美苏借助文化交流渗透冷战

【海南】13·美苏意识形态的斗争

【山东】15·欧洲社会对面临挑战和未来发展的担忧

【广东】16·美国调整与西欧国家关系

【浙江】6月·24·多极力量的成长

2021 【Ⅱ】41·50年代英美对华贸易政策及中国对外政策 【Ⅱ】46·两伊战争 【广东】16·冷战时欧洲市场与资本主义阵营的分化

2020 【Ⅱ】35·冷战时期美苏的对抗与交流 【Ⅲ】35.冷战时期第三世界的发展壮大 【海南】20·美苏冷战带来的核威胁【海南】26·中东战争

【山东】15·70年代世界政治格局的多极化趋势

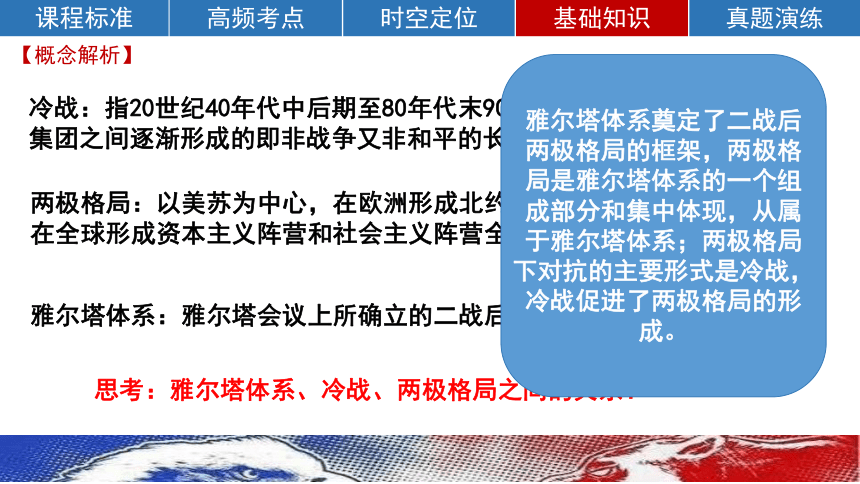

【概念解析】

冷战:指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐渐形成的即非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

两极格局:以美苏为中心,在欧洲形成北约与华约两大军事集团对立、在全球形成资本主义阵营和社会主义阵营全面对抗的格局。

雅尔塔体系:雅尔塔会议上所确立的二战后国际政治格局和秩序。

思考:雅尔塔体系、冷战、两极格局之间的关系?

雅尔塔体系奠定了二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系;两极格局下对抗的主要形式是冷战,冷战促进了两极格局的形成。

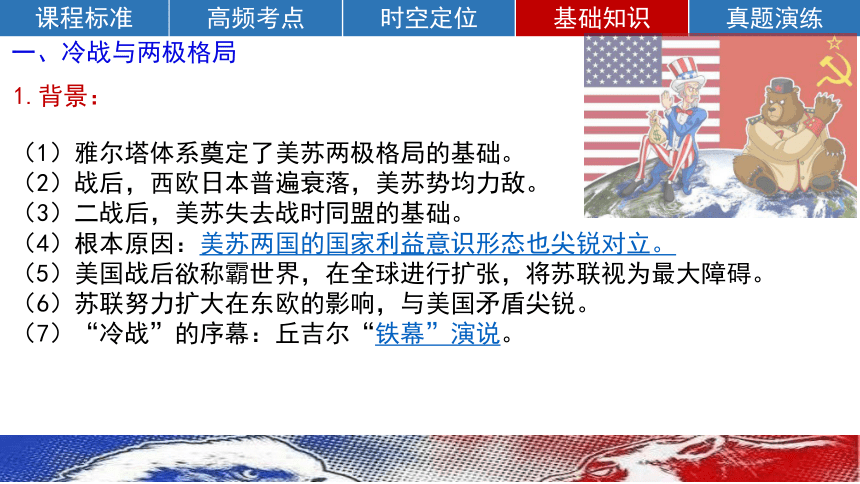

一、冷战与两极格局

1.背景:

(1)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础。

(2)战后,西欧日本普遍衰落,美苏势均力敌。

(3)二战后,美苏失去战时同盟的基础。

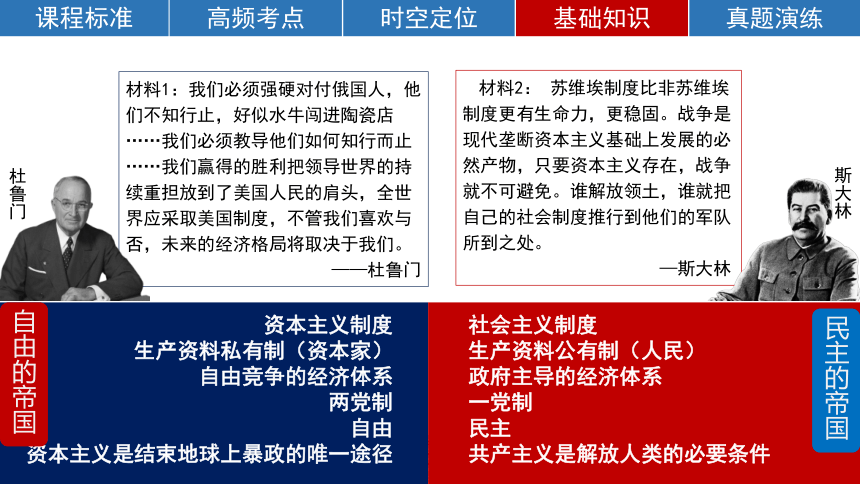

(4)根本原因:美苏两国的国家利益意识形态也尖锐对立。

(5)美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍。

(6)苏联努力扩大在东欧的影响,与美国矛盾尖锐。

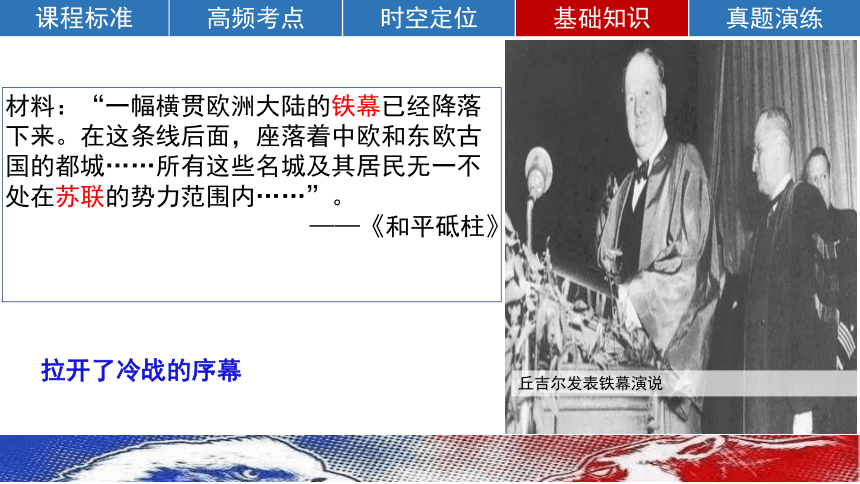

(7)“冷战”的序幕:丘吉尔“铁幕”演说。

资本主义制度

生产资料私有制(资本家)

自由竞争的经济体系

两党制

自由

资本主义是结束地球上暴政的唯一途径

社会主义制度

生产资料公有制(人民)

政府主导的经济体系

一党制

民主

共产主义是解放人类的必要条件

自由的帝国

民主的帝国

材料2: 苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。谁解放领土,谁就把自己的社会制度推行到他们的军队所到之处。

—斯大林

材料1:我们必须强硬对付俄国人,他们不知行止,好似水牛闯进陶瓷店……我们必须教导他们如何知行而止……我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头,全世界应采取美国制度,不管我们喜欢与否,未来的经济格局将取决于我们。

——杜鲁门

杜鲁门

斯大林

丘吉尔发表铁幕演说

材料:“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,座落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围内……”。

——《和平砥柱》

拉开了冷战的序幕

2.两极格局的形成

以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

政治

经济

军事

地缘政治

1947年3月“杜鲁门主义”出台,标志着美苏“冷战”的开始

1947年9月成立共产党和工人党情报局

1947年6月美国提出

“马歇尔计划”

扶持和控制西欧

1949年成立经济互助委员会,形成了已苏联计划经济为主导的经济体系。

德意志联邦共和国(西德)

德意志民主共和国(东德)

第一次柏林危机(1948—1949)

1949年4月成立“北约”

1955年5月成立“华约”,对抗“北约”,标志着两极格局正式形成。

一、冷战与两极格局

杜鲁门在国会发表国情咨文

材料:我认为,美国的政策必须是支持自由国家的人民抵抗少数武装分子或外来压力企图加于他们的奴役。我认为我们必须援助自由人民以自己的方式来规划自己的命运……全世界自由的人民指望着我们支持他们维护他们的自由。如果我们领导不利,我们就可能危及世界和平——而肯定会危及我们自己国家的利益……

——杜鲁门在国会两院联席会议上的讲话(1947)

目的:抑制共产主义的扩张

【思考】马歇尔计划的根本目的和意义?

根本目的:控制西欧、遏制共产主义、稳定资本主义制度

(1)对西欧:促进西欧经济的恢复,推动欧洲一体化进程。

(2)对美国:加强对西欧的控制,稳定资本主义政治局势;遏制共产主义扩张。

(3)对世界格局:加剧美苏对峙的冷战格局。

【图示明史】两大阵营的对峙

第一阶段 50年代末——60年代初

既缓和又紧张,优势在美

第二阶段 60年代中——70年代末

苏攻美守

第三阶段 80年代——90年代初

美攻苏守

3.两极格局下的美苏关系

【思考】两极格局下中苏关系、中美关系的演变?

中苏关系:

新中国成立初期:中苏关系友好。(意识形态和社会制度相同)

50年代中期以来:中苏关系恶化。(苏联逐渐推行霸权主义政策,企图控制中国的 内政外交)

中美关系:

新中国成立后:政治上鼓励,经济上封锁中国(意识形态和社会制度相同)

70年代以来:中美关系日益正常化。1972年2月尼克松访华;1979年元旦中美建交。(美国在同苏联的争霸中转入战略防御;中国国内经济建设的需要;中国综合国力的提高)

材料1:尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。

——《赫鲁晓夫回忆录》

材料3:双方都是用走到战争边缘的威慑手段,通过谈判解决问题,从而避免了直接的军事冲突;通过政治谈判和平解决争端是处理危机的最终选择;这种处理危机的方式被认为是冷战的自我控制机制。

材料2:一旦领导人犯错,我们输掉的就不仅仅是我们自己,我们的未来、我们的希望和我们的国家,还有全世界的人,他们在这场核冲突中没有插手,没有发生,甚至一无所知而他们的生命之火却要被核战争扑灭……

——《肯尼迪回忆录》

【思考】根据材料及所学,分析冷战特点?

特点:

(1)具有强烈的意识形态色彩。

(2)明显的地缘政治特点。

(3)美苏两国都竭力避免直接冲突。

(4)两极格局实力并不对称。

冷战发展 典型事件 ①第二次柏林危机(1961年修建柏林墙,1990年拆除)

②古巴导弹危机(和威胁)

多级力量的成长 西方阵营逐 渐分化 ①西欧:欧洲共同体的成立和发展。

②日本:经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求

社会主义阵 营开始瓦解 ①原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

②表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂

中国崛起 标志事件:拥有“两弹一星”、恢复在联合国的一切合法权利、美国总统尼克松正式访华等。

第三世界的 兴起 1955年万隆会议召开,在此基础上1961年形成的不结盟运动,

是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志

二、冷战的发展与多极力量的成长

欧洲煤钢共同体

欧洲经济共同体

欧洲原子能共同体

欧洲

共同体

(1952年)

(1958年)

(1958年)

(1967年)

欧洲联合的原因:

①欧洲联合思想由来已久。

②战后,西欧各国普遍衰落。

③经济发展的必然要求。

④法德和解。

⑤应对美、苏的威胁。

(1)原因

①根本:高度集中的政治经济体制弊端。

②直接:改革背离了社会主义。

③外部:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

(2)影响:标志着冷战结束,美苏两极格局崩溃。

1991年12月25日19时32分

红旗从克里姆林宫上降落

四、两极格局的瓦解

1991.12.22《阿拉木图宣言》签署,苏联完全解体 。

苏联解体(1991.12)

【思考】两极格局的瓦解对世界的影响?

四、两极格局的瓦解

1、国际格局改变:两极格局到“一超多强”,多极化趋势加强

2、加快经济全球化进程:苏联解体后,各国实行市场经济,加快全球化进程

3、国际力量对比失衡:美国成为唯一的超级大国,试图建立一个由其主导的单级世界

4、各种矛盾凸显:如民族矛盾、宗教矛盾

1.(2023·全国甲卷·35)1952年,美国对菲律宾启动了蔬菜种子项目,次年升级为“民主种子”项目。该项目将募集或低价购买的蔬菜种子在菲律宾农村分发并给予种植指导,同时将西方观念传播给受助的菲律宾民众。美国“民主种子”项目的实施

( )

A.反映两极格局形成后美苏对抗的升级 B.旨在促进菲律宾经济发展与观念变革

C.推动了亚非拉地区的民族独立与解放 D.凸显了对第三世界地区的宣传与争夺

D

2.(2022·全国甲卷·35)1951年,美国黑人团体民权大会向联合国发起请愿活动,指控美国政府对黑人犯有种族灭绝罪行。美国政府指责请愿活动是共产主义的宣传,并寻找支持政府的黑人来驳斥这些指控。这反映出当时( )

A.美苏两极对峙格局的正式形成

B.民权大会的指控缺乏事实依据

C.美国对待种族问题的态度受冷战意识影响

D.美国政府对国内的种族平等问题漠不关心

C

3.(2023·山东高考·15)图5为1949~1985财政年度美国联邦政府研发投资中用于国防研究的占比(%)情况。影响其变化的主要因素是( )

图5

A.国内经济的发展状况 B.对外战争的频度烈度

C.国际科技竞争的压力 D.政府外交战略的调整

D

4.(2023·湖北高考·15)1946年6月25日,世界银行正式营业。截至1949年6月底,银行资产约为20.73亿美元,贷款审批情况如下表(单位:亿美元),这反映二战后初期世界银行( )

A.配合马歇尔计划的实施 B.贷款对象集中于不发达国家

C.决策行为受到冷战影响 D.推动区域经济集团化的形成

C

国别贷款 法国 荷兰 南斯拉夫 智利 捷克斯洛伐克 丹麦 伊朗 卢森堡 墨西哥 波兰 巴西

申请额 5.0 5.35 5.0 0.4 3.5 0.5 2.5 0.2 2.09 6.0 1.0

批准额 2.5 1.95 0 0.16 0 0.4 0 0.12 0.341 0 0.75

5.(2022·河北高考真题·15)1956年,苏联决定扩大同美国的科学文化交流,随后放松了对科研人员国际交流的限制,开放了许多科研机构,包括宇航基地与核设施等涉及重要机密的科研场所。苏联的这一做法( )

A.突破了斯大林模式 B.旨在同美国共享最新科研成果

C.回应了马歇尔计划 D.有利于提升自身科学技术水平

D

6.(2022·广东高考·16)1970年,美国总统尼克松在对外政策报告中说:“欧洲今天已比较能依靠自己的力量维持下去了,建立更平衡的联合和更名副其实的伙伴关系是符合美国利益的。美国意在( )

A.重建布雷顿森林体系 B.联合欧洲消除滞胀危机

C.调整与西欧国家关系 D.加大与苏联对抗的强度

C

7.(2022·湖南高考·15)让·莫内是二战后法国著名政治家,堪称“欧洲之父”。他在文章中写到:“欧洲统一不会使大国以一种新的形式出现,欧洲统一是引起欧洲变化继而世界变化的一种方法。”这里的“变化”是指( )

A.消除国家边界,新建主权实体 B.建立共同制度,承担共同责任

C.淡化意识形态,实现求同存异 D.保卫世界和平,增进各国友谊

B

第23讲 冷战与国际格局的演变

纲要下第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

一轮复习课件

(1)政治上:美苏两国为争夺世界霸权进行了长时间的冷战;20世纪六七十年代,多极化趋势出现;世界殖民体系走向瓦解,发展中国家在国际事务中发挥日益重要的作用;1991年苏联解体,冷战结束,两极格局崩溃。当今世界格局的基本特点是多极化趋势加强,国际力量对比更趋平衡,同时人类面临许多共同的挑战,中国对全球治理体系改革和建设提供了中国方案和中国智慧。

(2)经济上:二战后,主要资本主义国家普遍加强国家对经济的干预,到 20 世纪70年代,各国减少对经济的干预;苏联和东欧社会主义国家开始改革尝试,但终因未能突破高度集中的政治经济体制的束缚而失败;广大发展中国家在经济发展的同时面临一系列挑战;20世纪90年代以来,区域经济集团化和经济全球化成为世界经济两大发展趋势。

(3)文化上:二战后,科学技术获得新发展,人类社会进入信息时代。当今世界社会信息化成为不可逆转的时代潮流;文化多样性是当今世界文化的基本特征。

阶段特征

【课程标准】

通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

【重难点】

1.美苏冷战的背景、表现、特点及影响。

2.多极化趋势出现的原因、表现、影响。

时间 全国卷 地方卷

2023 【甲】35·冷战时期,美苏加紧对第三世界的争夺 【山东】15·政府外交战略的调整

【湖北】15·世界银行决策行为受到冷战影响

2022 【甲】35·美国对待种族问题的态度受冷战意识影响 【河北】15·苏联放松了对科研人员国际交流的限制

【江苏】16·美苏借助文化交流渗透冷战

【海南】13·美苏意识形态的斗争

【山东】15·欧洲社会对面临挑战和未来发展的担忧

【广东】16·美国调整与西欧国家关系

【浙江】6月·24·多极力量的成长

2021 【Ⅱ】41·50年代英美对华贸易政策及中国对外政策 【Ⅱ】46·两伊战争 【广东】16·冷战时欧洲市场与资本主义阵营的分化

2020 【Ⅱ】35·冷战时期美苏的对抗与交流 【Ⅲ】35.冷战时期第三世界的发展壮大 【海南】20·美苏冷战带来的核威胁【海南】26·中东战争

【山东】15·70年代世界政治格局的多极化趋势

【概念解析】

冷战:指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐渐形成的即非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

两极格局:以美苏为中心,在欧洲形成北约与华约两大军事集团对立、在全球形成资本主义阵营和社会主义阵营全面对抗的格局。

雅尔塔体系:雅尔塔会议上所确立的二战后国际政治格局和秩序。

思考:雅尔塔体系、冷战、两极格局之间的关系?

雅尔塔体系奠定了二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系;两极格局下对抗的主要形式是冷战,冷战促进了两极格局的形成。

一、冷战与两极格局

1.背景:

(1)雅尔塔体系奠定了美苏两极格局的基础。

(2)战后,西欧日本普遍衰落,美苏势均力敌。

(3)二战后,美苏失去战时同盟的基础。

(4)根本原因:美苏两国的国家利益意识形态也尖锐对立。

(5)美国战后欲称霸世界,在全球进行扩张,将苏联视为最大障碍。

(6)苏联努力扩大在东欧的影响,与美国矛盾尖锐。

(7)“冷战”的序幕:丘吉尔“铁幕”演说。

资本主义制度

生产资料私有制(资本家)

自由竞争的经济体系

两党制

自由

资本主义是结束地球上暴政的唯一途径

社会主义制度

生产资料公有制(人民)

政府主导的经济体系

一党制

民主

共产主义是解放人类的必要条件

自由的帝国

民主的帝国

材料2: 苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。谁解放领土,谁就把自己的社会制度推行到他们的军队所到之处。

—斯大林

材料1:我们必须强硬对付俄国人,他们不知行止,好似水牛闯进陶瓷店……我们必须教导他们如何知行而止……我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头,全世界应采取美国制度,不管我们喜欢与否,未来的经济格局将取决于我们。

——杜鲁门

杜鲁门

斯大林

丘吉尔发表铁幕演说

材料:“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线后面,座落着中欧和东欧古国的都城……所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围内……”。

——《和平砥柱》

拉开了冷战的序幕

2.两极格局的形成

以美国为首的资本主义阵营 以苏联为首的社会主义阵营

政治

经济

军事

地缘政治

1947年3月“杜鲁门主义”出台,标志着美苏“冷战”的开始

1947年9月成立共产党和工人党情报局

1947年6月美国提出

“马歇尔计划”

扶持和控制西欧

1949年成立经济互助委员会,形成了已苏联计划经济为主导的经济体系。

德意志联邦共和国(西德)

德意志民主共和国(东德)

第一次柏林危机(1948—1949)

1949年4月成立“北约”

1955年5月成立“华约”,对抗“北约”,标志着两极格局正式形成。

一、冷战与两极格局

杜鲁门在国会发表国情咨文

材料:我认为,美国的政策必须是支持自由国家的人民抵抗少数武装分子或外来压力企图加于他们的奴役。我认为我们必须援助自由人民以自己的方式来规划自己的命运……全世界自由的人民指望着我们支持他们维护他们的自由。如果我们领导不利,我们就可能危及世界和平——而肯定会危及我们自己国家的利益……

——杜鲁门在国会两院联席会议上的讲话(1947)

目的:抑制共产主义的扩张

【思考】马歇尔计划的根本目的和意义?

根本目的:控制西欧、遏制共产主义、稳定资本主义制度

(1)对西欧:促进西欧经济的恢复,推动欧洲一体化进程。

(2)对美国:加强对西欧的控制,稳定资本主义政治局势;遏制共产主义扩张。

(3)对世界格局:加剧美苏对峙的冷战格局。

【图示明史】两大阵营的对峙

第一阶段 50年代末——60年代初

既缓和又紧张,优势在美

第二阶段 60年代中——70年代末

苏攻美守

第三阶段 80年代——90年代初

美攻苏守

3.两极格局下的美苏关系

【思考】两极格局下中苏关系、中美关系的演变?

中苏关系:

新中国成立初期:中苏关系友好。(意识形态和社会制度相同)

50年代中期以来:中苏关系恶化。(苏联逐渐推行霸权主义政策,企图控制中国的 内政外交)

中美关系:

新中国成立后:政治上鼓励,经济上封锁中国(意识形态和社会制度相同)

70年代以来:中美关系日益正常化。1972年2月尼克松访华;1979年元旦中美建交。(美国在同苏联的争霸中转入战略防御;中国国内经济建设的需要;中国综合国力的提高)

材料1:尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。

——《赫鲁晓夫回忆录》

材料3:双方都是用走到战争边缘的威慑手段,通过谈判解决问题,从而避免了直接的军事冲突;通过政治谈判和平解决争端是处理危机的最终选择;这种处理危机的方式被认为是冷战的自我控制机制。

材料2:一旦领导人犯错,我们输掉的就不仅仅是我们自己,我们的未来、我们的希望和我们的国家,还有全世界的人,他们在这场核冲突中没有插手,没有发生,甚至一无所知而他们的生命之火却要被核战争扑灭……

——《肯尼迪回忆录》

【思考】根据材料及所学,分析冷战特点?

特点:

(1)具有强烈的意识形态色彩。

(2)明显的地缘政治特点。

(3)美苏两国都竭力避免直接冲突。

(4)两极格局实力并不对称。

冷战发展 典型事件 ①第二次柏林危机(1961年修建柏林墙,1990年拆除)

②古巴导弹危机(和威胁)

多级力量的成长 西方阵营逐 渐分化 ①西欧:欧洲共同体的成立和发展。

②日本:经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求

社会主义阵 营开始瓦解 ①原因:苏联的大国主义和民族利己主义。

②表现:东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂

中国崛起 标志事件:拥有“两弹一星”、恢复在联合国的一切合法权利、美国总统尼克松正式访华等。

第三世界的 兴起 1955年万隆会议召开,在此基础上1961年形成的不结盟运动,

是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志

二、冷战的发展与多极力量的成长

欧洲煤钢共同体

欧洲经济共同体

欧洲原子能共同体

欧洲

共同体

(1952年)

(1958年)

(1958年)

(1967年)

欧洲联合的原因:

①欧洲联合思想由来已久。

②战后,西欧各国普遍衰落。

③经济发展的必然要求。

④法德和解。

⑤应对美、苏的威胁。

(1)原因

①根本:高度集中的政治经济体制弊端。

②直接:改革背离了社会主义。

③外部:东欧剧变和西方国家的“和平演变”。

(2)影响:标志着冷战结束,美苏两极格局崩溃。

1991年12月25日19时32分

红旗从克里姆林宫上降落

四、两极格局的瓦解

1991.12.22《阿拉木图宣言》签署,苏联完全解体 。

苏联解体(1991.12)

【思考】两极格局的瓦解对世界的影响?

四、两极格局的瓦解

1、国际格局改变:两极格局到“一超多强”,多极化趋势加强

2、加快经济全球化进程:苏联解体后,各国实行市场经济,加快全球化进程

3、国际力量对比失衡:美国成为唯一的超级大国,试图建立一个由其主导的单级世界

4、各种矛盾凸显:如民族矛盾、宗教矛盾

1.(2023·全国甲卷·35)1952年,美国对菲律宾启动了蔬菜种子项目,次年升级为“民主种子”项目。该项目将募集或低价购买的蔬菜种子在菲律宾农村分发并给予种植指导,同时将西方观念传播给受助的菲律宾民众。美国“民主种子”项目的实施

( )

A.反映两极格局形成后美苏对抗的升级 B.旨在促进菲律宾经济发展与观念变革

C.推动了亚非拉地区的民族独立与解放 D.凸显了对第三世界地区的宣传与争夺

D

2.(2022·全国甲卷·35)1951年,美国黑人团体民权大会向联合国发起请愿活动,指控美国政府对黑人犯有种族灭绝罪行。美国政府指责请愿活动是共产主义的宣传,并寻找支持政府的黑人来驳斥这些指控。这反映出当时( )

A.美苏两极对峙格局的正式形成

B.民权大会的指控缺乏事实依据

C.美国对待种族问题的态度受冷战意识影响

D.美国政府对国内的种族平等问题漠不关心

C

3.(2023·山东高考·15)图5为1949~1985财政年度美国联邦政府研发投资中用于国防研究的占比(%)情况。影响其变化的主要因素是( )

图5

A.国内经济的发展状况 B.对外战争的频度烈度

C.国际科技竞争的压力 D.政府外交战略的调整

D

4.(2023·湖北高考·15)1946年6月25日,世界银行正式营业。截至1949年6月底,银行资产约为20.73亿美元,贷款审批情况如下表(单位:亿美元),这反映二战后初期世界银行( )

A.配合马歇尔计划的实施 B.贷款对象集中于不发达国家

C.决策行为受到冷战影响 D.推动区域经济集团化的形成

C

国别贷款 法国 荷兰 南斯拉夫 智利 捷克斯洛伐克 丹麦 伊朗 卢森堡 墨西哥 波兰 巴西

申请额 5.0 5.35 5.0 0.4 3.5 0.5 2.5 0.2 2.09 6.0 1.0

批准额 2.5 1.95 0 0.16 0 0.4 0 0.12 0.341 0 0.75

5.(2022·河北高考真题·15)1956年,苏联决定扩大同美国的科学文化交流,随后放松了对科研人员国际交流的限制,开放了许多科研机构,包括宇航基地与核设施等涉及重要机密的科研场所。苏联的这一做法( )

A.突破了斯大林模式 B.旨在同美国共享最新科研成果

C.回应了马歇尔计划 D.有利于提升自身科学技术水平

D

6.(2022·广东高考·16)1970年,美国总统尼克松在对外政策报告中说:“欧洲今天已比较能依靠自己的力量维持下去了,建立更平衡的联合和更名副其实的伙伴关系是符合美国利益的。美国意在( )

A.重建布雷顿森林体系 B.联合欧洲消除滞胀危机

C.调整与西欧国家关系 D.加大与苏联对抗的强度

C

7.(2022·湖南高考·15)让·莫内是二战后法国著名政治家,堪称“欧洲之父”。他在文章中写到:“欧洲统一不会使大国以一种新的形式出现,欧洲统一是引起欧洲变化继而世界变化的一种方法。”这里的“变化”是指( )

A.消除国家边界,新建主权实体 B.建立共同制度,承担共同责任

C.淡化意识形态,实现求同存异 D.保卫世界和平,增进各国友谊

B

同课章节目录