5《阿Q正传》(节选)《边城》(节选)联读教学设计统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5《阿Q正传》(节选)《边城》(节选)联读教学设计统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 183.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 10:56:42 | ||

图片预览

文档简介

《阿Q正传》(节选)《边城》(节选)群文教学设计

教学目标

⑴语言建构与运用

把握两篇文章的叙述内容与语言风格,结合社会历史背景探究小说人物形象特征,把握作者写作意图。

⑵思维发展与提升

通过文本细读的方式把握两篇小说所反映的社会风貌与人物性格,从小说创作艺术手法角度欣赏作品的艺术特色,并赏析运用的表达技巧。

⑶审美鉴赏与创造

体会作者寄予小说人物形象中的情感,了解小说创作独特的艺术手法与美学风格。

⑷文化传承与理解

理解小说中人物形象与社会背景超越时代与民族的价值与意义,体会“精神胜利法”对于国民劣根性的揭示及边城这一田园牧歌式理想社会承载的现实意义,理解作品感时忧国的精神。

教学重点

把握小说情节,分析人物形象,赏析艺术手法。

教学难点

理解小说中人物形象与社会背景超越时代与民族的价值与意义。

教学方法

文本细读法、合作探究法、比较阅读法。

教学课时

2课时

第一课时

教学要点

分析人物形象,赏析艺术手法。

教学过程

一、导入新课

朱永新教授说,一个民族的阅读史,就是一个民族的发展史。翻开现当代文学的画卷,一个个鲜活的人物形象出现在我们的阅读之中——闰土、祥林嫂、大堰河……他们有着丰富而典型的性格,带着鲜明的时代特征与社会特色,扎根于我们的阅读视野中。透过这些经典的角色及其所处的社会特征,我们可以透视中国现当代文学发展的路径,更能够加深对百年来中国社会变革与发展,尤其是人的心灵变化的认识。今天,就让我们一同走进《阿Q正传》(节选)与《边城》两篇文章,感受人物形象的经典魅力与时代特色,探索其中蕴含的民族心理和时代精神。

二、知人论世

(1)《阿Q正传》(节选)创作背景及作者简介

《阿Q正传》(节选)选自《呐喊》。小说共九章,本文节选的是第二、三章。小说以辛亥革命前后的中国农村为背景,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生。课文节选的二、三两章描述的是阿Q的若干生活片段,精练地刻画出阿Q的“精神胜利法”,塑造了一个具有时代典型意义、不朽的文学形象。

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅以小说创作起家。1918年在《新青年》杂志发表的《狂人日记》是中国现代白话小说的开山之作,影响深远。其后,鲁迅连续发表多篇短篇小说,后来编入《呐喊》、《彷徨》两个短篇小说集,分别于1923年和1926年出版。代表作有《阿Q正传》、《祝福》、《孔乙己》、《故乡》等。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

(2)《边城》创作背景及作者简介

《边城》,选自《沈从文选集》,《边城》以湘西小城茶峒为背景,围绕着靠摆渡为生的老人和他的孙女翠翠,描绘了湘西特有的风土人情,歌颂了人性的纯净美好,也展现出了人在命运面前的无奈与悲凉。小说共21章,本文节选的是第三至第六章。第三章描写的是当地端午节的风俗,第四章是插叙,追述了翠翠与傩送两年前端午节相识的场景。第五、六章接着记叙“当下”的故事,情节在时光的流淌中缓慢发展着。

沈从文(1902年-1988年),中国著名作家,原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人。沈从文是作家、历史文物研究者。14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。1924年开始进行文学创作。《边城》于1934年创作完成,是“田园牧歌”式小说的代表,也是沈从文小说创作的一个高峰。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。沈从文以乡村为题材的小说是典型的乡村文化小说,它不仅在整体上与都市“现代文明”相对照,而且始终注目于湘西世界朝现代转型过程中,不同的文化碰撞所规定的乡下人的生存方式、人生足迹及历史命运。整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,给人教益和启示。

三、文本研讨

为进一步了解百年来中国现当代文学史的变迁,探索作品中蕴含的民族心理与时代精神,校文学社近期将策划出版《中国现当代文学之典型》系列专题期刊。《阿Q正传》与《边城》两部作品也被选入其中。作为文学社的一员,请分别为典型人物形象、典型社会环境两个专题从两篇节选文章中选择相应内容进行研讨。

学习活动一:阿Q形象我来说

活动引领:鲁迅先生直言,“阿Q不独是姓名籍贯有些渺茫,连他先前的‘行状’也渺茫。”

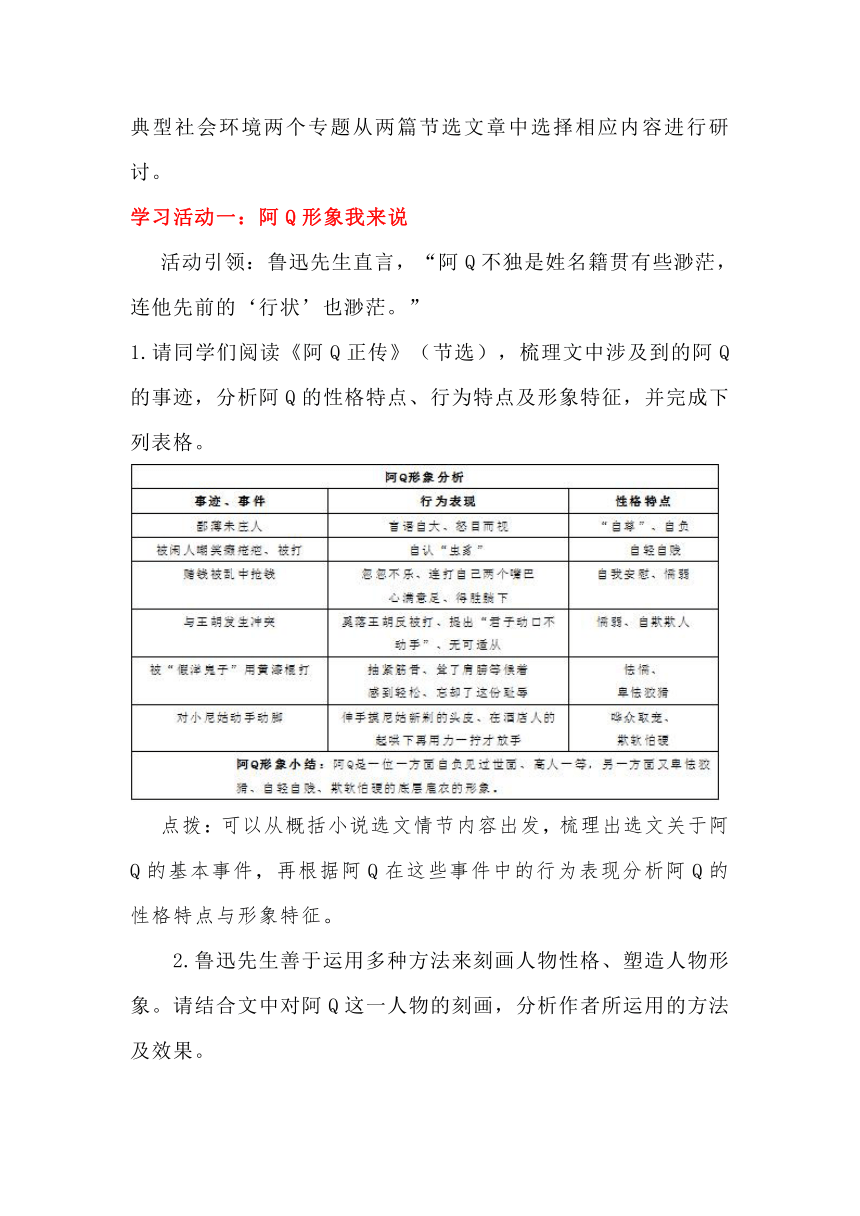

1.请同学们阅读《阿Q正传》(节选),梳理文中涉及到的阿Q的事迹,分析阿Q的性格特点、行为特点及形象特征,并完成下列表格。

点拨:可以从概括小说选文情节内容出发,梳理出选文关于阿Q的基本事件,再根据阿Q在这些事件中的行为表现分析阿Q的性格特点与形象特征。

2.鲁迅先生善于运用多种方法来刻画人物性格、塑造人物形象。请结合文中对阿Q这一人物的刻画,分析作者所运用的方法及效果。

点拨:塑造人物形象的方法主要有正面描写与侧面描写。本文多为正面描写,有对阿Q动作、语言、神态及心理等方面的刻画与描写。同时作者在刻画人物形象时所用的叙述语言也富有特色,在幽默诙谐、夸张及大词小用中刻画出阿Q的人物形象,并将自己的情感态度蕴于其中,发人深省。

学习活动二:未庄世情我来述

活动引领:阿Q算是地地道道的未庄人:他没有家,住在未庄的土谷祠里;也没有固定的职业,以作长工或短工为生。都说一方水土养育一方人,阿Q作为一个生长在未庄的人,是一个卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的底层雇农的形象,那阿Q生活的未庄又是什么样的呢?请同学们认真阅读小说内容,找出描写未庄人、事及风俗的内容,完成表格内容的填写。

点拨:阿Q性格的养成及善于用精神胜利法来达到自欺欺人这一目的,其实是与未庄这一生活环境密不可分的。这里民风较为混乱,闲人间的打架吵架十分寻常、秩序混乱;人们大多虚情假意、欺软怕硬,面对有权势的人卑躬屈膝,转身又会欺负比自己弱小的人。明确未庄的世情,可以了解作者进行小说创作的社会背景与时代背景,明确小说的创作意图。

学习活动三:边城风情我来摹

活动引领:从冷漠自私、人情淡薄的未庄离开,我们阅读研讨的脚步到达了美丽的湘西小城边城。这座小城给人带来的感觉与未庄似乎是完全不同的。请同学们认真阅读《边城》,从风俗、人情两个方面探究边城的魅力。

点拨:边城是一座优美宁静的小城。以翠翠和祖父为代表的小城人物善良、朴实、热心、重义轻利、古道热肠,民风淳朴,是一个世外桃源般的理想社会,充满着风俗美与人情美,乡土气息浓郁,让人向往。

三、延伸拓展

学习活动四:未庄边城相比较

活动引领:本课学习的两篇小说塑造的人物形象不同,小说故事发生的背景也不相同,一个是阿Q生活的未庄,一个是翠翠与祖父生活的边城。不同的作者有着不一样的创作方式,不同的创作内容也有着不同的创作意图、承载着作者不同的思想情感。请同学们对两篇小说的节选部分进行对比阅读,从小说形象、语言及情感等方面进行对比,认识作品独特的美学价值。

点拨:《阿Q正传》(节选)用幽默诙谐的语言为底层雇农阿Q作传,在揭示阿Q这一卑怯狡猾、麻木愚昧、欺软怕硬的人物形象时表达了作者对这一底层人物的批判、对冷漠无情、麻木不仁的未庄这一社会环境的批判;《边城》则用散文化的诗意语言为我们呈现了“世外桃源”般的湘西小城,通过刻画翠翠及祖父这一类善良淳朴的人物形象,展示了边城的风俗美与人情美,寄托了作者对田园牧歌式生活的眷恋与向往。在两者的对比之下,可以感受到两篇作品不一样的创作风格及美学价值。

四、课堂总结

同学们,本节课我们认识了阿Q这一人物形象及他所生活的环境未庄的世情、翠翠及祖父这一类善良淳朴的人物形象及田园牧歌式的湘西小城,感受到鲁迅和沈从文笔下不同的人物形象及社会风貌,体会到不同语言风格及叙述手法所带来的独特审美效果。在学习的过程中,我们不禁思考,作为现当代文学中的典型人物形象与典型社会环境,作者的创作意图是什么呢?两篇小说的创作有相似内容或是共通之处吗?这些问题,我们留待第二课时进行探讨。

五、作业布置

请细读文本,从未庄与边城这两个地点之中选择自己最感兴趣的一方,为它撰写不少于200字的地方介绍。要求包含这一地方的风土人情及人的精神面貌。

第二课时

教学要点

体会情感主旨,理解作品感时忧国的精神。

教学过程

一、导入新课

巴金先生曾说过,我们的新文学是表现我们人民心灵的丰富矿藏,是塑造青年灵魂的工厂,是培养革命战士的学校。我们的新文学是散播火种的文学,我们从它得到温暖,也把火种传给他人。作为现当代新文学的代表作品,《阿Q正传》(节选)与《边城》两篇小说能够为我们传播出什么样的火种、传播什么样的思想呢?我们来共同探究。

二、文本研讨

学习活动一:解读精神胜利法——无奈与慰藉

活动引领:校文学社拟在《中国现当代文学之典型》系列专题期刊中开辟专栏,研究现当代文学的作品是如何关照社会现实、折射民族心理和时代精神的。《阿Q正传》(节选)与《边城》(节选)两篇小说的作者鲁迅与沈从文都十分关注中国普通民众的生活与精神世界,但观察与描写的角度却有很大的不同。请同学们研读两篇小说,完成下列任务。

1.阅读《阿Q正传》全篇,思考鲁迅的创作动机。鲁迅说他写《阿Q正传》是因为“要画出这样沉默的国民的灵魂来”,你同意这一看法吗?请说出理由。

点拨:本篇小说写于辛亥革命之后。辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,在一定程度上宣扬了民主共和的观念。但它的影响力是有限的,它宣扬的反帝反封建思想并没有能够深入到广大农村,广大农民依旧处在封建主义和帝国主义的统治与压迫之下,思想并没有得到根本意义上的解放。小说中塑造的形象阿Q妄自尊大、自轻自贱、愚昧麻木,悲切狡猾、欺软怕硬,正是那个时代落后而愚昧的国民代表,而未庄百姓的麻木自私与愚昧,也正是那个时代的深刻群像。而鲁迅的写作目的,正是要唤醒这些沉睡着的、愚昧麻木的魂灵——“所以我的取材,多采自病态社会的不幸的人们,意在揭出病苦,引起疗救的注意。”(鲁迅《我怎么做起小说来》)由此可见,鲁迅的创作动机是揭示出中国人特别是广大受压迫的劳动人民的苦难、愚昧而落后的人生,并希望能够唤醒和改良这悲惨的人生,为辽救病态的社会、病态的人生而呐喊。

2.阿Q有一个可以让自己在受欺侮后快速消解气愤与委屈的“法宝”——“精神胜利法”。有人说阿Q的“精神胜利法”是我们民族落后的“国民性”的集中体现,也有人说“精神胜利法”是人类摆脱绝望处境的一种常见的精神反应,对此你怎么看?请小组合作探究后表达自己的观点。

点拨:在阿Q生活的未庄,民主与共和观念尚未得到宣扬,封建主义依然如一座沉重的大山重重地压在了百姓们的身上,从他们的身上,我们可以看到封建精神奴役的痕迹与伤疤。“精神胜利法”实质上正是统治者对人民进行精神麻醉和毒害的工具,使他们忘却压迫与屈辱,失去反抗的意识与斗志,永远处于被压迫、被剥削、受毒害的状态之中,永远当统治者的奴才与顺民。在《<呐喊>自序》中鲁迅指出,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料与看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。由此可以看出,在当时特定的时代背景下,阿Q的“精神胜利法”是我们民族落后的“国民性”的集中体现。在现代社会中,精神胜利法因其丰富的内涵,已经超越了时代,成为人类精神的共同写照。

阿Q的精神胜利法是应对那个愚昧昏聩时代的无奈之举,更是一种自欺欺人的慰藉。其中饱含着底层百姓之悲、时代之殇。

学习活动二:《边城》中的人与事——温暖与悲凉

活动引领:汪曾祺在《又读<边城>》中说,“《边城》的生活是真实的,同时又是理想化了的,这是一种理想化了的现实”;又说,“《边城》是一个温暖的作品,但是后面隐伏着作者很深的悲剧感”。阅读《边城》全文,你是否有这样类似的阅读感受?请循着自己感受最深的一点去思考探究,形成对作品的理性认识。

点拨:通读《边城》全文,我们可以发现,沈从文先生创作的思想动机。他通过塑造翠翠、祖父等一系列善良美好的形象及安居和乐的湘西小城,是为了表现一种“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”。从某种意义上来说,湘西就是沈从文的“桃花源”,对淳朴人性的描写与风情社会的勾勒,是小说真实性的体现;而小说中人物真善美的展现、生活的优美自然又完美地似乎给人一种不真实感,这样的社会,也许只存在于神话或者想象中,因此说,这是一种“理想化了的现实”。但在描绘湘西的美好的同时,我们又可以看到,沈从文先生写出了湘西落后的一面,翠翠夹杂在两兄弟的爱情挣扎中,最终的结局却是大佬闯滩意外身亡,二佬远走高飞,这一悲剧性的结局写出了理想人物的悲剧性命运,他们的命运并没有掌握在自己的手中,而是被单纯的人情与淳朴的社会所左右,这恰恰是《边城》给人悲凉感的体现。

《边城》对美好人性的描写、对“桃花源”式的社会的描摹透出其笔触的温暖;纵观全书内容,主要人物悲剧性命运的展现,却为人物及小说主题打上了深深的悲剧烙印。鲁迅先生说,悲剧就是将美好毁灭给人看,《边城》的矛盾即在于此——美好终被毁灭,在这一过程中,悲剧的崇高也就此展现。

三、延伸拓展

学习活动三:国家命运与人民悲欢——现实与理想的碰撞

活动引领:无论是《阿Q正传》还是《边城》,都是中国现当代文学的一面镜子,折射出当时社会的现状,在表现民族心理与时代精神方面有着独特的贡献。有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,作家的目光更多地凝聚在国家命运与民族悲欢上。你是否赞同这一概括?请认真阅读两篇小说,做出自己的判断,并梳理出相应的依据。

点拨:《阿Q正传》(节选)为我们展现了一个现实的农村社会——人们自私冷漠、愚昧麻木,欺软怕硬;《边城》则通过对美好人性的刻画表现了一种“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”这样一个理想化的社会。在中国现当代文学史上呈现出了一种现实与理想的碰撞。无论是对现实社会的深刻描写,还是对理想社会的倾力刻画,都展现出作家对普通百姓生活的关照、对国家民族命运的关心与引导。这正是现当代文学对于国家民族的深刻意义。

四、课堂总结

正如鲁迅先生所言,我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人, 有舍身求法的人。现当代文学的作家们目睹当时的社会现实,感慨于国家兴亡与民族发展,以笔为刃,旨在为救亡图存开辟出一条精神之路。阿Q及翠翠等一系列人物形象,是现当代文学中众多人物的缩影,他们不仅是一篇作品中形象,更是一个时代的形象,一个民族的形象。期待同学们在阅读与学习中能够点亮精神的火炬,去探究现当代文学作品更深层次的意蕴,并在其中培植自己的家国情怀。

五、作业布置

孙犁认为“写了一个秃头的阿Q,就使人人得到一面镜子”。你从阿Q这一人物形象中得到了什么启示?请搜集并阅读有关阿Q这一人物形象的文学评论,围绕“说不尽的阿Q”这样一个话题,完成一篇200字左右的文学形象评论。

附:板书设计

教学目标

⑴语言建构与运用

把握两篇文章的叙述内容与语言风格,结合社会历史背景探究小说人物形象特征,把握作者写作意图。

⑵思维发展与提升

通过文本细读的方式把握两篇小说所反映的社会风貌与人物性格,从小说创作艺术手法角度欣赏作品的艺术特色,并赏析运用的表达技巧。

⑶审美鉴赏与创造

体会作者寄予小说人物形象中的情感,了解小说创作独特的艺术手法与美学风格。

⑷文化传承与理解

理解小说中人物形象与社会背景超越时代与民族的价值与意义,体会“精神胜利法”对于国民劣根性的揭示及边城这一田园牧歌式理想社会承载的现实意义,理解作品感时忧国的精神。

教学重点

把握小说情节,分析人物形象,赏析艺术手法。

教学难点

理解小说中人物形象与社会背景超越时代与民族的价值与意义。

教学方法

文本细读法、合作探究法、比较阅读法。

教学课时

2课时

第一课时

教学要点

分析人物形象,赏析艺术手法。

教学过程

一、导入新课

朱永新教授说,一个民族的阅读史,就是一个民族的发展史。翻开现当代文学的画卷,一个个鲜活的人物形象出现在我们的阅读之中——闰土、祥林嫂、大堰河……他们有着丰富而典型的性格,带着鲜明的时代特征与社会特色,扎根于我们的阅读视野中。透过这些经典的角色及其所处的社会特征,我们可以透视中国现当代文学发展的路径,更能够加深对百年来中国社会变革与发展,尤其是人的心灵变化的认识。今天,就让我们一同走进《阿Q正传》(节选)与《边城》两篇文章,感受人物形象的经典魅力与时代特色,探索其中蕴含的民族心理和时代精神。

二、知人论世

(1)《阿Q正传》(节选)创作背景及作者简介

《阿Q正传》(节选)选自《呐喊》。小说共九章,本文节选的是第二、三章。小说以辛亥革命前后的中国农村为背景,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生。课文节选的二、三两章描述的是阿Q的若干生活片段,精练地刻画出阿Q的“精神胜利法”,塑造了一个具有时代典型意义、不朽的文学形象。

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅以小说创作起家。1918年在《新青年》杂志发表的《狂人日记》是中国现代白话小说的开山之作,影响深远。其后,鲁迅连续发表多篇短篇小说,后来编入《呐喊》、《彷徨》两个短篇小说集,分别于1923年和1926年出版。代表作有《阿Q正传》、《祝福》、《孔乙己》、《故乡》等。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

(2)《边城》创作背景及作者简介

《边城》,选自《沈从文选集》,《边城》以湘西小城茶峒为背景,围绕着靠摆渡为生的老人和他的孙女翠翠,描绘了湘西特有的风土人情,歌颂了人性的纯净美好,也展现出了人在命运面前的无奈与悲凉。小说共21章,本文节选的是第三至第六章。第三章描写的是当地端午节的风俗,第四章是插叙,追述了翠翠与傩送两年前端午节相识的场景。第五、六章接着记叙“当下”的故事,情节在时光的流淌中缓慢发展着。

沈从文(1902年-1988年),中国著名作家,原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人。沈从文是作家、历史文物研究者。14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔交界地区。1924年开始进行文学创作。《边城》于1934年创作完成,是“田园牧歌”式小说的代表,也是沈从文小说创作的一个高峰。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。沈从文以乡村为题材的小说是典型的乡村文化小说,它不仅在整体上与都市“现代文明”相对照,而且始终注目于湘西世界朝现代转型过程中,不同的文化碰撞所规定的乡下人的生存方式、人生足迹及历史命运。整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,给人教益和启示。

三、文本研讨

为进一步了解百年来中国现当代文学史的变迁,探索作品中蕴含的民族心理与时代精神,校文学社近期将策划出版《中国现当代文学之典型》系列专题期刊。《阿Q正传》与《边城》两部作品也被选入其中。作为文学社的一员,请分别为典型人物形象、典型社会环境两个专题从两篇节选文章中选择相应内容进行研讨。

学习活动一:阿Q形象我来说

活动引领:鲁迅先生直言,“阿Q不独是姓名籍贯有些渺茫,连他先前的‘行状’也渺茫。”

1.请同学们阅读《阿Q正传》(节选),梳理文中涉及到的阿Q的事迹,分析阿Q的性格特点、行为特点及形象特征,并完成下列表格。

点拨:可以从概括小说选文情节内容出发,梳理出选文关于阿Q的基本事件,再根据阿Q在这些事件中的行为表现分析阿Q的性格特点与形象特征。

2.鲁迅先生善于运用多种方法来刻画人物性格、塑造人物形象。请结合文中对阿Q这一人物的刻画,分析作者所运用的方法及效果。

点拨:塑造人物形象的方法主要有正面描写与侧面描写。本文多为正面描写,有对阿Q动作、语言、神态及心理等方面的刻画与描写。同时作者在刻画人物形象时所用的叙述语言也富有特色,在幽默诙谐、夸张及大词小用中刻画出阿Q的人物形象,并将自己的情感态度蕴于其中,发人深省。

学习活动二:未庄世情我来述

活动引领:阿Q算是地地道道的未庄人:他没有家,住在未庄的土谷祠里;也没有固定的职业,以作长工或短工为生。都说一方水土养育一方人,阿Q作为一个生长在未庄的人,是一个卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的底层雇农的形象,那阿Q生活的未庄又是什么样的呢?请同学们认真阅读小说内容,找出描写未庄人、事及风俗的内容,完成表格内容的填写。

点拨:阿Q性格的养成及善于用精神胜利法来达到自欺欺人这一目的,其实是与未庄这一生活环境密不可分的。这里民风较为混乱,闲人间的打架吵架十分寻常、秩序混乱;人们大多虚情假意、欺软怕硬,面对有权势的人卑躬屈膝,转身又会欺负比自己弱小的人。明确未庄的世情,可以了解作者进行小说创作的社会背景与时代背景,明确小说的创作意图。

学习活动三:边城风情我来摹

活动引领:从冷漠自私、人情淡薄的未庄离开,我们阅读研讨的脚步到达了美丽的湘西小城边城。这座小城给人带来的感觉与未庄似乎是完全不同的。请同学们认真阅读《边城》,从风俗、人情两个方面探究边城的魅力。

点拨:边城是一座优美宁静的小城。以翠翠和祖父为代表的小城人物善良、朴实、热心、重义轻利、古道热肠,民风淳朴,是一个世外桃源般的理想社会,充满着风俗美与人情美,乡土气息浓郁,让人向往。

三、延伸拓展

学习活动四:未庄边城相比较

活动引领:本课学习的两篇小说塑造的人物形象不同,小说故事发生的背景也不相同,一个是阿Q生活的未庄,一个是翠翠与祖父生活的边城。不同的作者有着不一样的创作方式,不同的创作内容也有着不同的创作意图、承载着作者不同的思想情感。请同学们对两篇小说的节选部分进行对比阅读,从小说形象、语言及情感等方面进行对比,认识作品独特的美学价值。

点拨:《阿Q正传》(节选)用幽默诙谐的语言为底层雇农阿Q作传,在揭示阿Q这一卑怯狡猾、麻木愚昧、欺软怕硬的人物形象时表达了作者对这一底层人物的批判、对冷漠无情、麻木不仁的未庄这一社会环境的批判;《边城》则用散文化的诗意语言为我们呈现了“世外桃源”般的湘西小城,通过刻画翠翠及祖父这一类善良淳朴的人物形象,展示了边城的风俗美与人情美,寄托了作者对田园牧歌式生活的眷恋与向往。在两者的对比之下,可以感受到两篇作品不一样的创作风格及美学价值。

四、课堂总结

同学们,本节课我们认识了阿Q这一人物形象及他所生活的环境未庄的世情、翠翠及祖父这一类善良淳朴的人物形象及田园牧歌式的湘西小城,感受到鲁迅和沈从文笔下不同的人物形象及社会风貌,体会到不同语言风格及叙述手法所带来的独特审美效果。在学习的过程中,我们不禁思考,作为现当代文学中的典型人物形象与典型社会环境,作者的创作意图是什么呢?两篇小说的创作有相似内容或是共通之处吗?这些问题,我们留待第二课时进行探讨。

五、作业布置

请细读文本,从未庄与边城这两个地点之中选择自己最感兴趣的一方,为它撰写不少于200字的地方介绍。要求包含这一地方的风土人情及人的精神面貌。

第二课时

教学要点

体会情感主旨,理解作品感时忧国的精神。

教学过程

一、导入新课

巴金先生曾说过,我们的新文学是表现我们人民心灵的丰富矿藏,是塑造青年灵魂的工厂,是培养革命战士的学校。我们的新文学是散播火种的文学,我们从它得到温暖,也把火种传给他人。作为现当代新文学的代表作品,《阿Q正传》(节选)与《边城》两篇小说能够为我们传播出什么样的火种、传播什么样的思想呢?我们来共同探究。

二、文本研讨

学习活动一:解读精神胜利法——无奈与慰藉

活动引领:校文学社拟在《中国现当代文学之典型》系列专题期刊中开辟专栏,研究现当代文学的作品是如何关照社会现实、折射民族心理和时代精神的。《阿Q正传》(节选)与《边城》(节选)两篇小说的作者鲁迅与沈从文都十分关注中国普通民众的生活与精神世界,但观察与描写的角度却有很大的不同。请同学们研读两篇小说,完成下列任务。

1.阅读《阿Q正传》全篇,思考鲁迅的创作动机。鲁迅说他写《阿Q正传》是因为“要画出这样沉默的国民的灵魂来”,你同意这一看法吗?请说出理由。

点拨:本篇小说写于辛亥革命之后。辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,在一定程度上宣扬了民主共和的观念。但它的影响力是有限的,它宣扬的反帝反封建思想并没有能够深入到广大农村,广大农民依旧处在封建主义和帝国主义的统治与压迫之下,思想并没有得到根本意义上的解放。小说中塑造的形象阿Q妄自尊大、自轻自贱、愚昧麻木,悲切狡猾、欺软怕硬,正是那个时代落后而愚昧的国民代表,而未庄百姓的麻木自私与愚昧,也正是那个时代的深刻群像。而鲁迅的写作目的,正是要唤醒这些沉睡着的、愚昧麻木的魂灵——“所以我的取材,多采自病态社会的不幸的人们,意在揭出病苦,引起疗救的注意。”(鲁迅《我怎么做起小说来》)由此可见,鲁迅的创作动机是揭示出中国人特别是广大受压迫的劳动人民的苦难、愚昧而落后的人生,并希望能够唤醒和改良这悲惨的人生,为辽救病态的社会、病态的人生而呐喊。

2.阿Q有一个可以让自己在受欺侮后快速消解气愤与委屈的“法宝”——“精神胜利法”。有人说阿Q的“精神胜利法”是我们民族落后的“国民性”的集中体现,也有人说“精神胜利法”是人类摆脱绝望处境的一种常见的精神反应,对此你怎么看?请小组合作探究后表达自己的观点。

点拨:在阿Q生活的未庄,民主与共和观念尚未得到宣扬,封建主义依然如一座沉重的大山重重地压在了百姓们的身上,从他们的身上,我们可以看到封建精神奴役的痕迹与伤疤。“精神胜利法”实质上正是统治者对人民进行精神麻醉和毒害的工具,使他们忘却压迫与屈辱,失去反抗的意识与斗志,永远处于被压迫、被剥削、受毒害的状态之中,永远当统治者的奴才与顺民。在《<呐喊>自序》中鲁迅指出,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料与看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。由此可以看出,在当时特定的时代背景下,阿Q的“精神胜利法”是我们民族落后的“国民性”的集中体现。在现代社会中,精神胜利法因其丰富的内涵,已经超越了时代,成为人类精神的共同写照。

阿Q的精神胜利法是应对那个愚昧昏聩时代的无奈之举,更是一种自欺欺人的慰藉。其中饱含着底层百姓之悲、时代之殇。

学习活动二:《边城》中的人与事——温暖与悲凉

活动引领:汪曾祺在《又读<边城>》中说,“《边城》的生活是真实的,同时又是理想化了的,这是一种理想化了的现实”;又说,“《边城》是一个温暖的作品,但是后面隐伏着作者很深的悲剧感”。阅读《边城》全文,你是否有这样类似的阅读感受?请循着自己感受最深的一点去思考探究,形成对作品的理性认识。

点拨:通读《边城》全文,我们可以发现,沈从文先生创作的思想动机。他通过塑造翠翠、祖父等一系列善良美好的形象及安居和乐的湘西小城,是为了表现一种“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”。从某种意义上来说,湘西就是沈从文的“桃花源”,对淳朴人性的描写与风情社会的勾勒,是小说真实性的体现;而小说中人物真善美的展现、生活的优美自然又完美地似乎给人一种不真实感,这样的社会,也许只存在于神话或者想象中,因此说,这是一种“理想化了的现实”。但在描绘湘西的美好的同时,我们又可以看到,沈从文先生写出了湘西落后的一面,翠翠夹杂在两兄弟的爱情挣扎中,最终的结局却是大佬闯滩意外身亡,二佬远走高飞,这一悲剧性的结局写出了理想人物的悲剧性命运,他们的命运并没有掌握在自己的手中,而是被单纯的人情与淳朴的社会所左右,这恰恰是《边城》给人悲凉感的体现。

《边城》对美好人性的描写、对“桃花源”式的社会的描摹透出其笔触的温暖;纵观全书内容,主要人物悲剧性命运的展现,却为人物及小说主题打上了深深的悲剧烙印。鲁迅先生说,悲剧就是将美好毁灭给人看,《边城》的矛盾即在于此——美好终被毁灭,在这一过程中,悲剧的崇高也就此展现。

三、延伸拓展

学习活动三:国家命运与人民悲欢——现实与理想的碰撞

活动引领:无论是《阿Q正传》还是《边城》,都是中国现当代文学的一面镜子,折射出当时社会的现状,在表现民族心理与时代精神方面有着独特的贡献。有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,作家的目光更多地凝聚在国家命运与民族悲欢上。你是否赞同这一概括?请认真阅读两篇小说,做出自己的判断,并梳理出相应的依据。

点拨:《阿Q正传》(节选)为我们展现了一个现实的农村社会——人们自私冷漠、愚昧麻木,欺软怕硬;《边城》则通过对美好人性的刻画表现了一种“优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式”这样一个理想化的社会。在中国现当代文学史上呈现出了一种现实与理想的碰撞。无论是对现实社会的深刻描写,还是对理想社会的倾力刻画,都展现出作家对普通百姓生活的关照、对国家民族命运的关心与引导。这正是现当代文学对于国家民族的深刻意义。

四、课堂总结

正如鲁迅先生所言,我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人, 有舍身求法的人。现当代文学的作家们目睹当时的社会现实,感慨于国家兴亡与民族发展,以笔为刃,旨在为救亡图存开辟出一条精神之路。阿Q及翠翠等一系列人物形象,是现当代文学中众多人物的缩影,他们不仅是一篇作品中形象,更是一个时代的形象,一个民族的形象。期待同学们在阅读与学习中能够点亮精神的火炬,去探究现当代文学作品更深层次的意蕴,并在其中培植自己的家国情怀。

五、作业布置

孙犁认为“写了一个秃头的阿Q,就使人人得到一面镜子”。你从阿Q这一人物形象中得到了什么启示?请搜集并阅读有关阿Q这一人物形象的文学评论,围绕“说不尽的阿Q”这样一个话题,完成一篇200字左右的文学形象评论。

附:板书设计