2023—2024学年统编版语文九年级上册第19课《怀疑与学问》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年统编版语文九年级上册第19课《怀疑与学问》课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 20:47:39 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第19课 怀疑与学问

顾颉刚

1.通读课文,分析中心论点与分论点之间的关系,能理解“怀疑精神”的内涵

2.梳理本文层层深入的论证思路,理解举例论证、道理论证、对比论证的特点及在文中的作用

3.能品析文章逻辑严密、语言准确的特点

顾颉jié刚(1893—1980),原名诵坤,字铭坚,江苏苏州人。1920年毕业于北京大学哲学系。我国现代著名的历史学家、民俗学家,古史辨派创始人,现代历史地理学和民俗学的开创者、奠基人。

个人著作主要有《汉代学术史略》《尚书通检》《古史辨》《当代中国史学》《秦汉的方士和儒生》《三皇考》《史林杂识出编》等。

晓常识

本文选自《宝树园文存》卷三。1922年,顾颉刚先生到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适、钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。在1923年提出了“层累地造成的中国古史”的学说,引起了一场古史大论战。1926年,顾顿刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》第一册,于是,中国史学界出现了一个以“疑古”为旗帜的古史辨派,《怀疑与学问》即为此段时间所作。

知背景

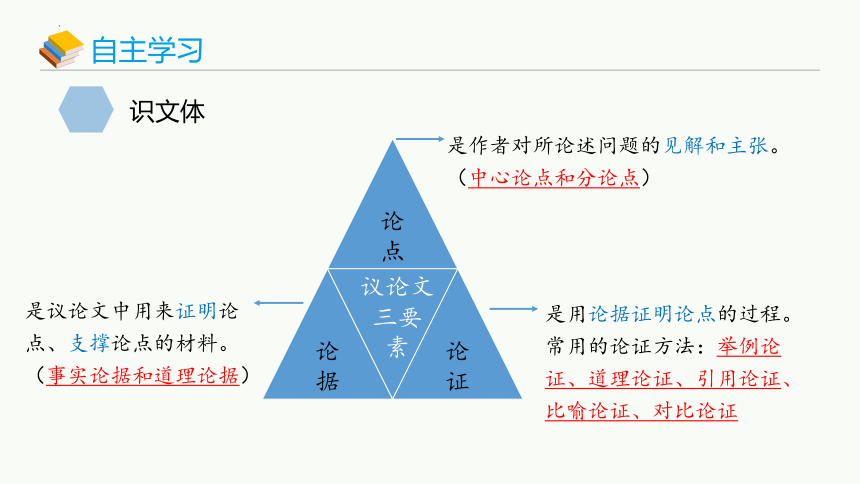

议论文

三要

素

是作者对所论述问题的见解和主张。

(中心论点和分论点)

是用论据证明论点的过程。常用的论证方法:举例论证、道理论证、引用论证、比喻论证、对比论证

是议论文中用来证明论点、支撑论点的材料。(事实论据和道理论据)

识文体

程颐( ) 譬如( ) 颛顼( )

腐草为yíng( )大rú( ) 虚wàng( )

懒duò( ) shú师( ) 停zhì( )

yí

pì

惰

塾

儒

滞

妄

萤

夯基础

1.掌握下列字音字形

zhuān xū

2.解释下列词语。

夯基础

腐草为萤:

辨伪去妄:

流俗:

盲从:

墨守:

停滞:

尽信书不如无书:

意思是腐草能化作萤火虫。

原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

辨别虚假的并除去不合实际的。

社会上流行的风俗习惯(含贬义)。

盲目地附和随从。

战国墨子善于守城,表示因循守旧,不肯改进。

受到阻碍,不能顺利地进行或发展。

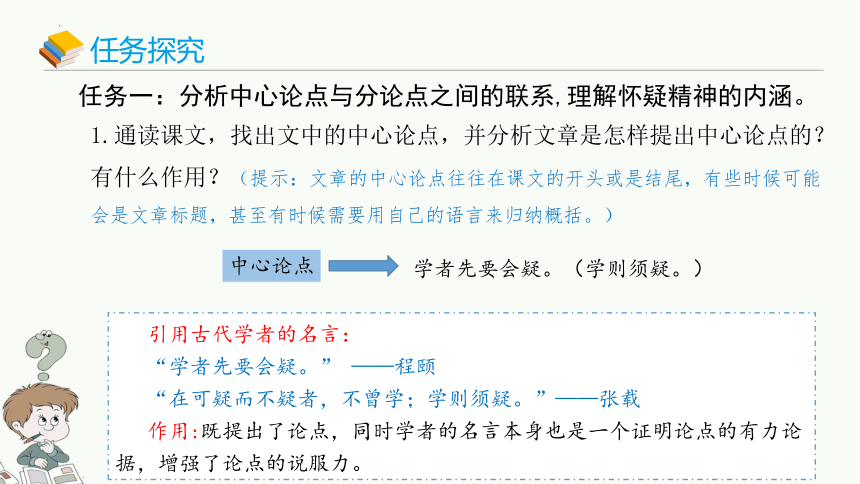

1.通读课文,找出文中的中心论点,并分析文章是怎样提出中心论点的?有什么作用?(提示:文章的中心论点往往在课文的开头或是结尾,有些时候可能会是文章标题,甚至有时候需要用自己的语言来归纳概括。)

引用古代学者的名言:

“学者先要会疑。” ——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

作用:既提出了论点,同时学者的名言本身也是一个证明论点的有力论据,增强了论点的说服力。

学者先要会疑。(学则须疑。)

中心论点

任务一:分析中心论点与分论点之间的联系,理解怀疑精神的内涵。

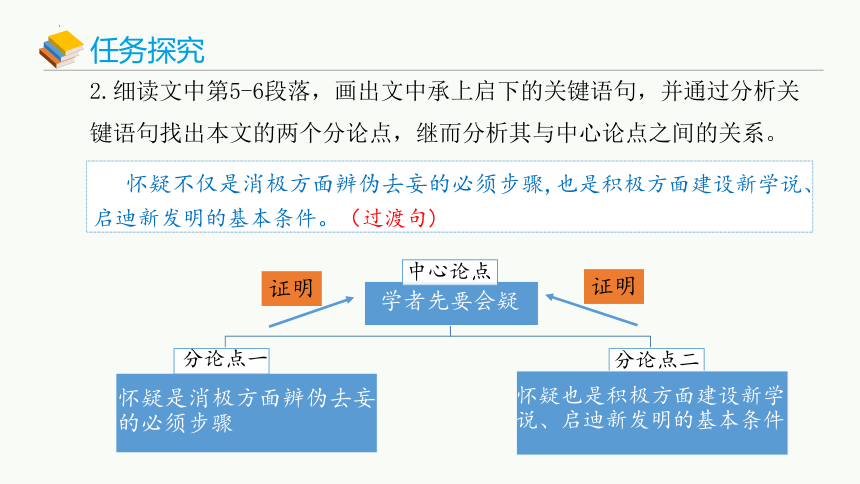

分论点二

2.细读文中第5-6段落,画出文中承上启下的关键语句,并通过分析关键语句找出本文的两个分论点,继而分析其与中心论点之间的关系。

学者先要会疑

怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤

分论点一

怀疑也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件

中心论点

证明

证明

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。(过渡句)

作者所说的怀疑精神指的是对于传说的话都要经过“怀疑”“思索”“辨别”三步,这样就不会盲从和迷信,这也是做一切学问的基本条件。

3.同桌之间讨论,说一说文中的怀疑精神有什么内涵?它对做学问有什么重要意义?

1.速读课文,根据本文的中心论点和分论点,梳理文章的论证思路。

第一部分:(1-2)引用名言提出中心论点:

治学必须有怀疑精神。

第二部分:(3-5)论证第一个分论点:

怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

第三部分:(6)论证第二个分论点:

怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

任务二:梳理文章的论证思路,分析举例论证、道理论证、对比论证

等论证方法的特点及其在文中的表达效果。

2.用事实论据论证论点的方法就是举例论证。试举出文中所用的举例论证,

并分析其作用。

作用:使人确信古书记载的传说不一定可靠,怀疑是有必要的。怀疑的精神是做一切学问的基本条件。

①第4段举中国古代历史上的“三皇、五帝”和《礼记 月令》所记载的“腐草为萤”的例子。

提示:

事实论据:指包括人们公认的事例、史料、统计数据等。

作用:论证了许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。也证明怀疑是“建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

②第6段举清代大学问家戴震幼时读《大学章句》一步步追问怀疑的例子。

3.用道理论据论证论点的方法就是道理论证。试举出文中所用的道理论证,并分析其作用。

①“尽信书则不如无书” ②“我怀疑,所以我存在”

提示:

道理论据:指包括人们公认的原理、公式、定义、法则、规律、名言警句等。

作用:①论证“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的道理。

②论证了“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”。

4.下面两组句子运用了对比论证的方法,试分析其表达效果。

从正反两方面说理,阐明“我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了”的原因。

①A.我们信它,因为它“是” B.不信它,因为它“非”。

前两个句子先从反面说理,指出没有怀疑精神永远不能治学。后两个句子从正面说理,指出只有常常怀疑、常常发问,一切学问才会起来。从正反两方面说理,论证了怀疑“是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

②对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。

任务三:本文语言精准、严谨,结合文中句子,体会议论文语言表达上的特点。

1.“学术”和“文化”这两个词语能互换吗?为什么?

“学术”和“文化”这两个词不能互换。因为“学术”是人类众多的“文化”活动中的一种,“一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了”,是从部分到整体,互换位置后就讲不通了。

若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了。

不能调换,因为“怀疑”是“辩论”的前提,“评判”是“修正”的前提,这四步逐层深入,是递进关系。如果调换,与人们对事物的认识过程不相符合。这也体现了议论文语言的准确性、严密性。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说,要这样才能有更新更善的学说产生。

2.“怀疑”、“辩论”、“评判”、“修正”这四个步骤的顺序是否可以任意调换?为什么?

学习目标回顾:

1.通读课文,分析中心论点与分论点之间的关系,能理解“怀疑精神”的内涵

2.梳理本文层层深入的论证思路,理解举例论证、道理论证、对比论证的特点及在文中的作用

3.能品析文章逻辑严密、语言准确的特点

通过对本课的学习,你有什么收获呢?

1.下列画横线的词语使用有误的一项是( )

A.送孩子出国留学不该盲从,应是一个家庭的重大决策。

B.实际上大量的证据表明,这种说法非但没有夸大甚至还可能是打了折扣的。

C.好的作风值得我们学习,但更应该墨守成规保持下去。

D.对于这些谣言,我保持缄默,过不了多久就会不攻自破的。

C

解析:C.墨守成规:指思想保守,守着老规矩不肯改变。含贬义。与语境不符。

解析:A.本文的论点是:治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明。“怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”是本文的一个分论点。

2.下列有关课文《怀疑与学问》说法有误的一项是( )

A.本文是篇议论文。作者根据自己的经验,提出并论证了这样的观点:怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

B.本文采用的是层层深入的论述方式。文章开头两段引用我国古代两位著名学者的话,提出中心论点。第三段到第五段先从消极方面作论证,第六段再从积极方面作论证。层层深入论证,对怀疑的精神在做学问过程中的必要性和意义,做了全面而精当的阐述。

C.本文开篇引用古代著名学者的话作为论据,对增强文章的说服力起了重要作用。第五段中只引用了孟子的话“尽信书则不如无书”,并做了阐释,说明“也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信”的意思,有力地证明了段首提出的论点。

D.本文为了论证对传说必须有怀疑精神这个论点,第四段举了古书上“三皇、五帝”和“腐草为萤”两个例子。

A

第19课 怀疑与学问

顾颉刚

1.通读课文,分析中心论点与分论点之间的关系,能理解“怀疑精神”的内涵

2.梳理本文层层深入的论证思路,理解举例论证、道理论证、对比论证的特点及在文中的作用

3.能品析文章逻辑严密、语言准确的特点

顾颉jié刚(1893—1980),原名诵坤,字铭坚,江苏苏州人。1920年毕业于北京大学哲学系。我国现代著名的历史学家、民俗学家,古史辨派创始人,现代历史地理学和民俗学的开创者、奠基人。

个人著作主要有《汉代学术史略》《尚书通检》《古史辨》《当代中国史学》《秦汉的方士和儒生》《三皇考》《史林杂识出编》等。

晓常识

本文选自《宝树园文存》卷三。1922年,顾颉刚先生到上海任商务印书馆编辑,这段时间他与胡适、钱玄同通过信件讨论群经辨伪问题,开始复兴历史上的疑辨运动,并把儒家的辨伪变成历史家的辨伪。在1923年提出了“层累地造成的中国古史”的学说,引起了一场古史大论战。1926年,顾顿刚把论战双方的文章收集起来,编成《古史辨》第一册,于是,中国史学界出现了一个以“疑古”为旗帜的古史辨派,《怀疑与学问》即为此段时间所作。

知背景

议论文

三要

素

是作者对所论述问题的见解和主张。

(中心论点和分论点)

是用论据证明论点的过程。常用的论证方法:举例论证、道理论证、引用论证、比喻论证、对比论证

是议论文中用来证明论点、支撑论点的材料。(事实论据和道理论据)

识文体

程颐( ) 譬如( ) 颛顼( )

腐草为yíng( )大rú( ) 虚wàng( )

懒duò( ) shú师( ) 停zhì( )

yí

pì

惰

塾

儒

滞

妄

萤

夯基础

1.掌握下列字音字形

zhuān xū

2.解释下列词语。

夯基础

腐草为萤:

辨伪去妄:

流俗:

盲从:

墨守:

停滞:

尽信书不如无书:

意思是腐草能化作萤火虫。

原指完全相信《尚书》,倒不如没有《尚书》,后用以泛指不要迷信、拘泥于书本。

辨别虚假的并除去不合实际的。

社会上流行的风俗习惯(含贬义)。

盲目地附和随从。

战国墨子善于守城,表示因循守旧,不肯改进。

受到阻碍,不能顺利地进行或发展。

1.通读课文,找出文中的中心论点,并分析文章是怎样提出中心论点的?有什么作用?(提示:文章的中心论点往往在课文的开头或是结尾,有些时候可能会是文章标题,甚至有时候需要用自己的语言来归纳概括。)

引用古代学者的名言:

“学者先要会疑。” ——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

作用:既提出了论点,同时学者的名言本身也是一个证明论点的有力论据,增强了论点的说服力。

学者先要会疑。(学则须疑。)

中心论点

任务一:分析中心论点与分论点之间的联系,理解怀疑精神的内涵。

分论点二

2.细读文中第5-6段落,画出文中承上启下的关键语句,并通过分析关键语句找出本文的两个分论点,继而分析其与中心论点之间的关系。

学者先要会疑

怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤

分论点一

怀疑也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件

中心论点

证明

证明

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。(过渡句)

作者所说的怀疑精神指的是对于传说的话都要经过“怀疑”“思索”“辨别”三步,这样就不会盲从和迷信,这也是做一切学问的基本条件。

3.同桌之间讨论,说一说文中的怀疑精神有什么内涵?它对做学问有什么重要意义?

1.速读课文,根据本文的中心论点和分论点,梳理文章的论证思路。

第一部分:(1-2)引用名言提出中心论点:

治学必须有怀疑精神。

第二部分:(3-5)论证第一个分论点:

怀疑是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

第三部分:(6)论证第二个分论点:

怀疑是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

任务二:梳理文章的论证思路,分析举例论证、道理论证、对比论证

等论证方法的特点及其在文中的表达效果。

2.用事实论据论证论点的方法就是举例论证。试举出文中所用的举例论证,

并分析其作用。

作用:使人确信古书记载的传说不一定可靠,怀疑是有必要的。怀疑的精神是做一切学问的基本条件。

①第4段举中国古代历史上的“三皇、五帝”和《礼记 月令》所记载的“腐草为萤”的例子。

提示:

事实论据:指包括人们公认的事例、史料、统计数据等。

作用:论证了许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。也证明怀疑是“建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

②第6段举清代大学问家戴震幼时读《大学章句》一步步追问怀疑的例子。

3.用道理论据论证论点的方法就是道理论证。试举出文中所用的道理论证,并分析其作用。

①“尽信书则不如无书” ②“我怀疑,所以我存在”

提示:

道理论据:指包括人们公认的原理、公式、定义、法则、规律、名言警句等。

作用:①论证“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的道理。

②论证了“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”。

4.下面两组句子运用了对比论证的方法,试分析其表达效果。

从正反两方面说理,阐明“我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了”的原因。

①A.我们信它,因为它“是” B.不信它,因为它“非”。

前两个句子先从反面说理,指出没有怀疑精神永远不能治学。后两个句子从正面说理,指出只有常常怀疑、常常发问,一切学问才会起来。从正反两方面说理,论证了怀疑“是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

②对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。

任务三:本文语言精准、严谨,结合文中句子,体会议论文语言表达上的特点。

1.“学术”和“文化”这两个词语能互换吗?为什么?

“学术”和“文化”这两个词不能互换。因为“学术”是人类众多的“文化”活动中的一种,“一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了”,是从部分到整体,互换位置后就讲不通了。

若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了。

不能调换,因为“怀疑”是“辩论”的前提,“评判”是“修正”的前提,这四步逐层深入,是递进关系。如果调换,与人们对事物的认识过程不相符合。这也体现了议论文语言的准确性、严密性。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说,要这样才能有更新更善的学说产生。

2.“怀疑”、“辩论”、“评判”、“修正”这四个步骤的顺序是否可以任意调换?为什么?

学习目标回顾:

1.通读课文,分析中心论点与分论点之间的关系,能理解“怀疑精神”的内涵

2.梳理本文层层深入的论证思路,理解举例论证、道理论证、对比论证的特点及在文中的作用

3.能品析文章逻辑严密、语言准确的特点

通过对本课的学习,你有什么收获呢?

1.下列画横线的词语使用有误的一项是( )

A.送孩子出国留学不该盲从,应是一个家庭的重大决策。

B.实际上大量的证据表明,这种说法非但没有夸大甚至还可能是打了折扣的。

C.好的作风值得我们学习,但更应该墨守成规保持下去。

D.对于这些谣言,我保持缄默,过不了多久就会不攻自破的。

C

解析:C.墨守成规:指思想保守,守着老规矩不肯改变。含贬义。与语境不符。

解析:A.本文的论点是:治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明。“怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件”是本文的一个分论点。

2.下列有关课文《怀疑与学问》说法有误的一项是( )

A.本文是篇议论文。作者根据自己的经验,提出并论证了这样的观点:怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

B.本文采用的是层层深入的论述方式。文章开头两段引用我国古代两位著名学者的话,提出中心论点。第三段到第五段先从消极方面作论证,第六段再从积极方面作论证。层层深入论证,对怀疑的精神在做学问过程中的必要性和意义,做了全面而精当的阐述。

C.本文开篇引用古代著名学者的话作为论据,对增强文章的说服力起了重要作用。第五段中只引用了孟子的话“尽信书则不如无书”,并做了阐释,说明“也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信”的意思,有力地证明了段首提出的论点。

D.本文为了论证对传说必须有怀疑精神这个论点,第四段举了古书上“三皇、五帝”和“腐草为萤”两个例子。

A

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)