四川省凉山州宁南中学2023-2024学年高二上学期12月第二次月考生物学模拟题(三)(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省凉山州宁南中学2023-2024学年高二上学期12月第二次月考生物学模拟题(三)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 482.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 15:58:06 | ||

图片预览

文档简介

四川省凉山州宁南中学2023-2024学年高二上学期12月第二次月考

生物学模拟题(三)

时间:75分钟 分值:100分

一、单选题

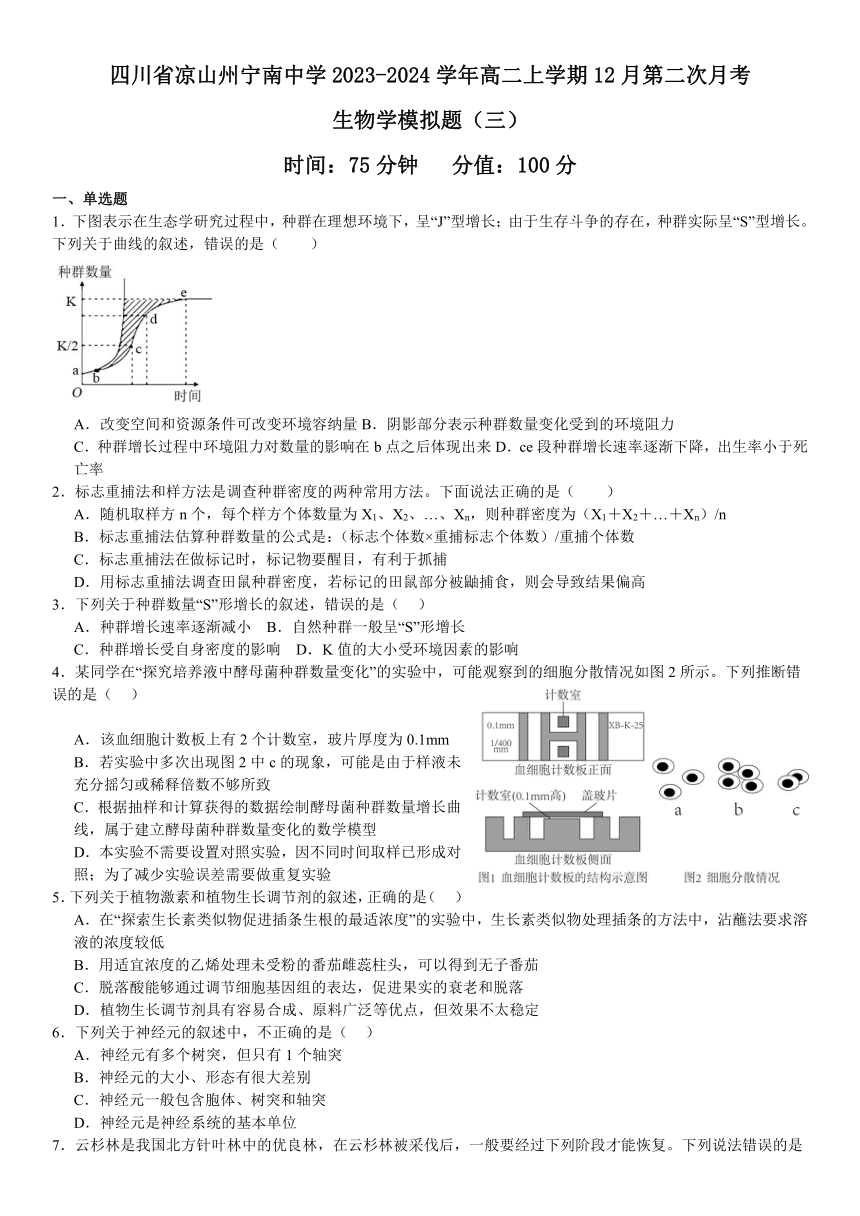

1.下图表示在生态学研究过程中,种群在理想环境下,呈“J”型增长;由于生存斗争的存在,种群实际呈“S”型增长。下列关于曲线的叙述,错误的是( )

A.改变空间和资源条件可改变环境容纳量B.阴影部分表示种群数量变化受到的环境阻力

C.种群增长过程中环境阻力对数量的影响在b点之后体现出来D.ce段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率

2.标志重捕法和样方法是调查种群密度的两种常用方法。下面说法正确的是( )

A.随机取样方n个,每个样方个体数量为X1、X2、…、Xn,则种群密度为(X1+X2+…+Xn)/n

B.标志重捕法估算种群数量的公式是:(标志个体数×重捕标志个体数)/重捕个体数

C.标志重捕法在做标记时,标记物要醒目,有利于抓捕

D.用标志重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被鼬捕食,则会导致结果偏高

3.下列关于种群数量“S”形增长的叙述,错误的是( )

A.种群增长速率逐渐减小 B.自然种群一般呈“S”形增长

C.种群增长受自身密度的影响 D.K值的大小受环境因素的影响

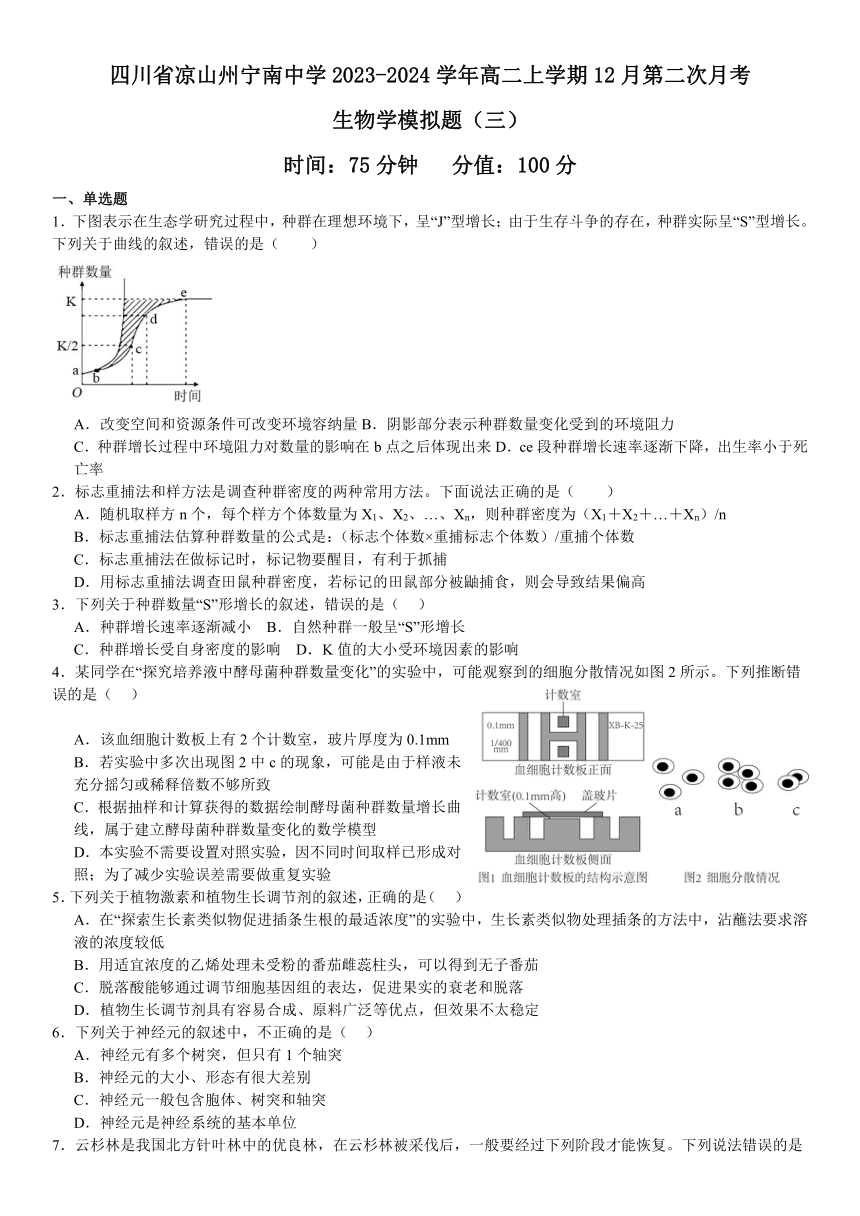

4.某同学在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中,可能观察到的细胞分散情况如图2所示。下列推断错误的是( )

A.该血细胞计数板上有2个计数室,玻片厚度为0.1mm

B.若实验中多次出现图2中c的现象,可能是由于样液未充分摇匀或稀释倍数不够所致

C.根据抽样和计算获得的数据绘制酵母菌种群数量增长曲线,属于建立酵母菌种群数量变化的数学模型

D.本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成对照;为了减少实验误差需要做重复实验

5.下列关于植物激素和植物生长调节剂的叙述,正确的是( )

A.在“探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度”的实验中,生长素类似物处理插条的方法中,沾蘸法要求溶液的浓度较低

B.用适宜浓度的乙烯处理未受粉的番茄雌蕊柱头,可以得到无子番茄

C.脱落酸能够通过调节细胞基因组的表达,促进果实的衰老和脱落

D.植物生长调节剂具有容易合成、原料广泛等优点,但效果不太稳定

6.下列关于神经元的叙述中,不正确的是( )

A.神经元有多个树突,但只有1个轴突

B.神经元的大小、形态有很大差别

C.神经元一般包含胞体、树突和轴突

D.神经元是神经系统的基本单位

7.云杉林是我国北方针叶林中的优良林,在云杉林被采伐后,一般要经过下列阶段才能恢复。下列说法错误的是( )

A.恢复过程中物种丰富度增大,种间关系趋于复杂B.云杉林的恢复属于初生演替

C.恢复过程中群落的垂直结构、水平结构均发生改变D.人类的活动会使群落演替按不同于自然演替的方向和速度进行

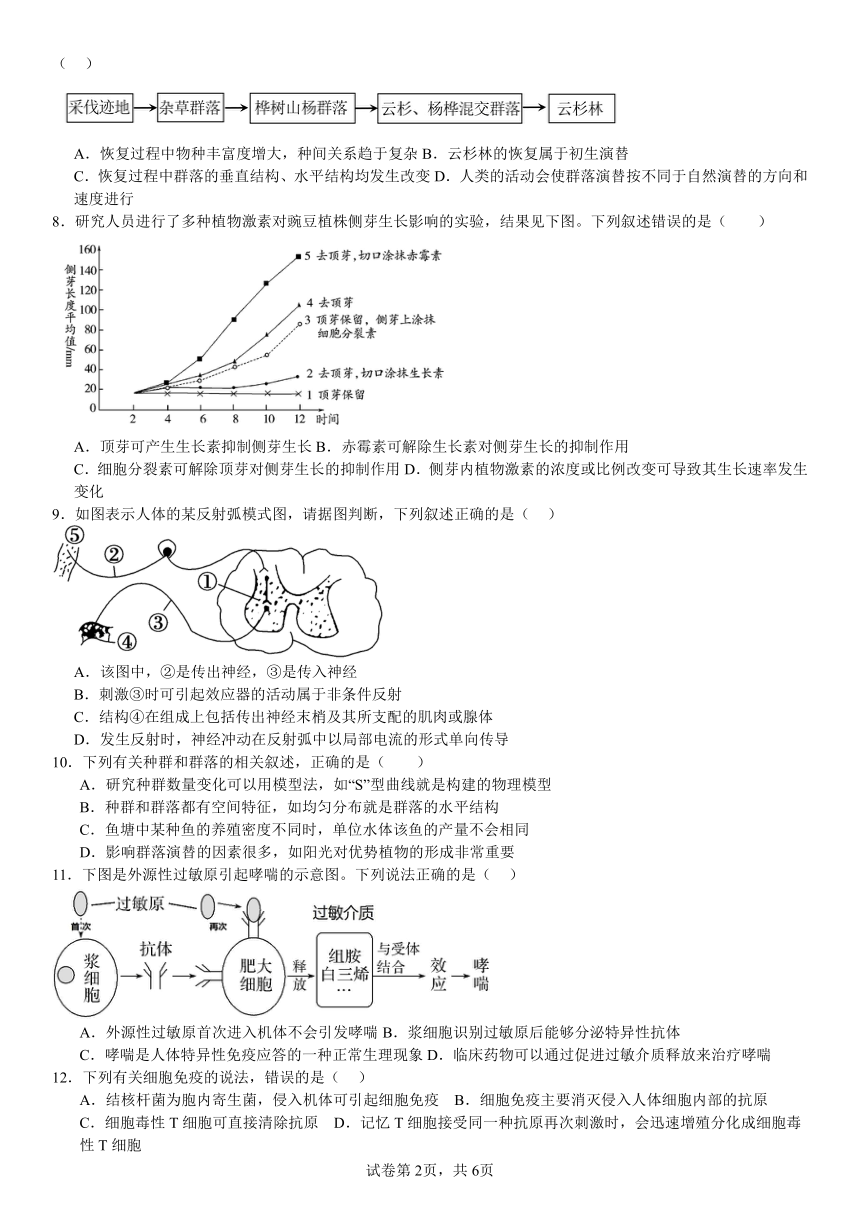

8.研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果见下图。下列叙述错误的是( )

A.顶芽可产生生长素抑制侧芽生长B.赤霉素可解除生长素对侧芽生长的抑制作用

C.细胞分裂素可解除顶芽对侧芽生长的抑制作用D.侧芽内植物激素的浓度或比例改变可导致其生长速率发生变化

9.如图表示人体的某反射弧模式图,请据图判断,下列叙述正确的是( )

A.该图中,②是传出神经,③是传入神经

B.刺激③时可引起效应器的活动属于非条件反射

C.结构④在组成上包括传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体

D.发生反射时,神经冲动在反射弧中以局部电流的形式单向传导

10.下列有关种群和群落的相关叙述,正确的是( )

A.研究种群数量变化可以用模型法,如“S”型曲线就是构建的物理模型

B.种群和群落都有空间特征,如均匀分布就是群落的水平结构

C.鱼塘中某种鱼的养殖密度不同时,单位水体该鱼的产量不会相同

D.影响群落演替的因素很多,如阳光对优势植物的形成非常重要

11.下图是外源性过敏原引起哮喘的示意图。下列说法正确的是( )

A.外源性过敏原首次进入机体不会引发哮喘B.浆细胞识别过敏原后能够分泌特异性抗体

C.哮喘是人体特异性免疫应答的一种正常生理现象D.临床药物可以通过促进过敏介质释放来治疗哮喘

12.下列有关细胞免疫的说法,错误的是( )

A.结核杆菌为胞内寄生菌,侵入机体可引起细胞免疫 B.细胞免疫主要消灭侵入人体细胞内部的抗原

C.细胞毒性T细胞可直接清除抗原 D.记忆T细胞接受同一种抗原再次刺激时,会迅速增殖分化成细胞毒性T细胞

13.已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即被分解。某种药物可以阻止该种递质的分解,这种药物的即时效应是( )

A.突触前神经元持续性兴奋 B.突触后神经元持续性兴奋

C.突触前神经元持续性抑制 D.突触后神经元持续性抑制

14.运动员单人驾驶雪车在赛道中行进,最高时速可达160km/h。下列对该项比赛中运动员机体生理功能调节的叙述,合理的是( )

A.比赛过程中,运动员的血糖来源于肌糖原的分解

B.神经系统对躯体运动有分级调控,对内脏活动无调控

C.比赛过程中,运动员的甲状腺激素的分泌增加,提高代谢速率

D.比赛在寒冷环境中进行,运动员机体的产热量和散热量无法维持平衡

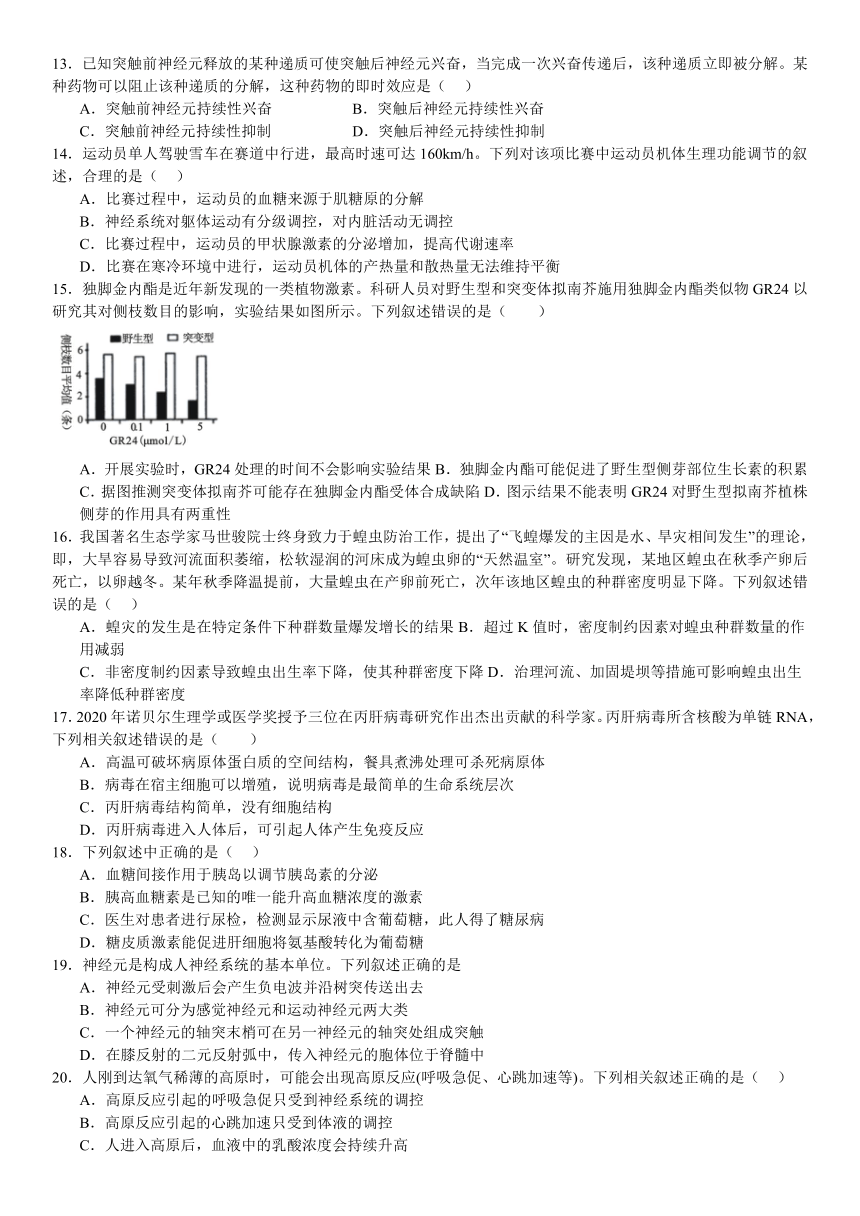

15.独脚金内酯是近年新发现的一类植物激素。科研人员对野生型和突变体拟南芥施用独脚金内酯类似物GR24以研究其对侧枝数目的影响,实验结果如图所示。下列叙述错误的是( )

A.开展实验时,GR24处理的时间不会影响实验结果B.独脚金内酯可能促进了野生型侧芽部位生长素的积累

C.据图推测突变体拟南芥可能存在独脚金内酯受体合成缺陷D.图示结果不能表明GR24对野生型拟南芥植株侧芽的作用具有两重性

16.我国著名生态学家马世骏院士终身致力于蝗虫防治工作,提出了“飞蝗爆发的主因是水、旱灾相间发生”的理论,即,大旱容易导致河流面积萎缩,松软湿润的河床成为蝗虫卵的“天然温室”。研究发现,某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。下列叙述错误的是( )

A.蝗灾的发生是在特定条件下种群数量爆发增长的结果B.超过K值时,密度制约因素对蝗虫种群数量的作用减弱

C.非密度制约因素导致蝗虫出生率下降,使其种群密度下降D.治理河流、加固堤坝等措施可影响蝗虫出生率降低种群密度

17.2020年诺贝尔生理学或医学奖授予三位在丙肝病毒研究作出杰出贡献的科学家。丙肝病毒所含核酸为单链RNA,下列相关叙述错误的是( )

A.高温可破坏病原体蛋白质的空间结构,餐具煮沸处理可杀死病原体

B.病毒在宿主细胞可以增殖,说明病毒是最简单的生命系统层次

C.丙肝病毒结构简单,没有细胞结构

D.丙肝病毒进入人体后,可引起人体产生免疫反应

18.下列叙述中正确的是( )

A.血糖间接作用于胰岛以调节胰岛素的分泌

B.胰高血糖素是已知的唯一能升高血糖浓度的激素

C.医生对患者进行尿检,检测显示尿液中含葡萄糖,此人得了糖尿病

D.糖皮质激素能促进肝细胞将氨基酸转化为葡萄糖

19.神经元是构成人神经系统的基本单位。下列叙述正确的是

A.神经元受刺激后会产生负电波并沿树突传送出去

B.神经元可分为感觉神经元和运动神经元两大类

C.一个神经元的轴突末梢可在另一神经元的轴突处组成突触

D.在膝反射的二元反射弧中,传入神经元的胞体位于脊髓中

20.人刚到达氧气稀薄的高原时,可能会出现高原反应(呼吸急促、心跳加速等)。下列相关叙述正确的是( )

A.高原反应引起的呼吸急促只受到神经系统的调控

B.高原反应引起的心跳加速只受到体液的调控

C.人进入高原后,血液中的乳酸浓度会持续升高

D.高原反应说明外界环境剧烈变化会影响内环境的稳态

21.下列关于中枢神经系统的说法,正确的是( )

A.短期记忆可能与新突触的建立有关B.大脑皮层的S区受损患者不能看懂文字

C.位于脑干的水平衡调节中枢是维持生命的必要中枢D.成年人可以有意识地憋气的神经中枢在大脑皮层

22.下图表示人体体温调节过程的部分示意图,图中①、②、③代表激素,当某健康人由温暖环境进入非常寒冷的环境时,下列有关叙述正确的是( )

A.进入寒冷环境后,机体通过汗液分泌减少等途径减少散热,使散热量低于炎热环境中的散热量

B.血液中激素①为促甲状腺激素释放激素、②为促甲状腺激素、③为甲状腺激素

C.激素①、②对垂体的作用效应都为促进

D.下丘脑分泌的激素,其靶器官不一定是垂体

23.生长激素(GH)的合成和分泌受下丘脑神经内分泌细胞分泌的激素和其它多重因素的 调控。部分调控途径如下图。相关叙述错误的是( )

A.下丘脑分泌的 GHRH 和 SS 通过体液运输作用于垂体

B.GH 含量升高促进 SS 神经元分泌 SS,属于正反馈调节

C.处于青春期的青少年保证充足睡眠有助于身高的增长

D.GHRH 和 SS 对 GH 的双向调节能更精准地调控生长

24.某农户靠养殖黑山羊发家致富,黑山羊的(K值-种群数量)/K值随种群数量的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是( )

曲线表示种群增长速率与种群数量呈负相关

B.(K值-种群数量)/K值越大,影响种群增长的环境阻力越小

C.捕获黑山羊后种群剩余量最好控制在S3点对应的种群数量

D.S5点对应的种群数量接近该种群在该环境中的K值

25.在细胞免疫中,效应 T 细胞杀伤靶细胞主要有细胞裂解性杀伤(如图 1)和诱导细胞凋亡(如图 2)两 种途径。前者指效应 T 细胞分泌诸如穿孔素蛋白一类的介质损伤靶细胞膜,后者指效应 T 细胞通过表 面的 FasL(死亡因子)与靶细胞表面的 Fas(死亡因子受体)结合,诱导靶细胞凋亡。下列说法正确的是( )

A.效应 T 细胞分泌穿孔素的过程中,需要载体的协助并消耗能量

B.癌变的细胞 Fas 基因的表达水平往往较高,所以容易逃避 T 细胞攻击

C.控制合成 Fas 和 FasL 的基因一般不能共存于一个细胞中

D.穿孔素蛋白分子与某种链球菌表面抗原非常相似,这可能引起自身免疫病的发生

二、综合题

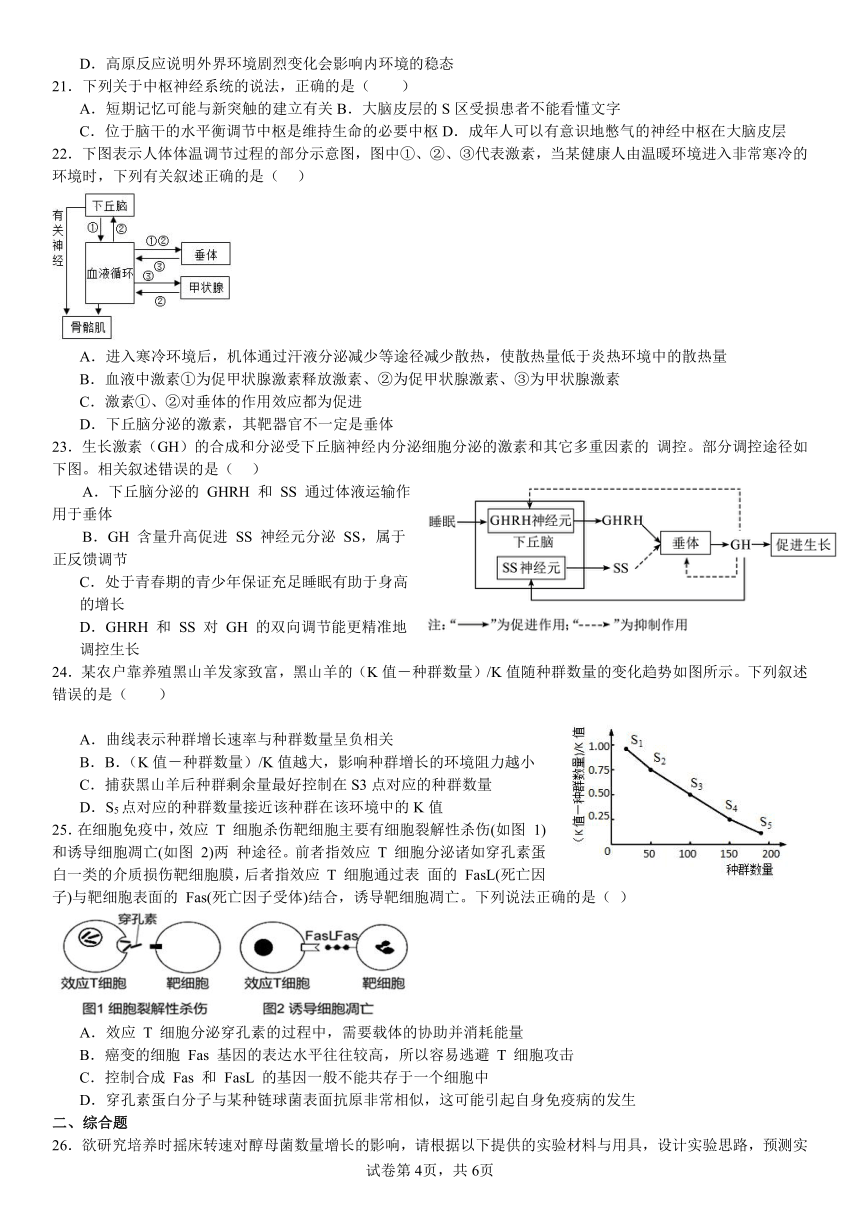

26.欲研究培养时摇床转速对醇母菌数量增长的影响,请根据以下提供的实验材料与用具,设计实验思路,预测实验结果并进行分析。

材料与用具:酵母菌悬液、培养瓶、灭菌后的液体培养基、移液管、滴管、摇床(可调转速振荡培养瓶)、…………(规格1mm×1mm×0.1mm,25×16型)、吸管、显微镜等

(要求与说明:定时取样,培养足够时间;培养过程中不更换培养液;实验条件适宜)

请回答:

完善实验步骤:

①取培养瓶分为3组,每组培养瓶中加入 。

②每天定时从各组培养瓶各吸取1滴酵母菌培养液,利用 (计数工具)显微计数。

③将3组培养瓶放在3个已调好低、中、高转速的摇床上恒温培养,每隔一段时间重复②。

④统计分析实验数据。

预期实验结果如图:

(2)分析与讨论:

①每次从培养液中取酵母菌计数前,培养瓶都应 以防止造成误差,培养后期的样液需 后再计数。

②由实验可知,较高转速的培养液中酵母菌增长较快,可能的原因是 。不同转速下的酵母菌种群的最终K值 (“相同”或“不相同”)。

(3)如图是一同学通过显微镜观察到的未经稀释的酵母菌培养液的结果图像。

若计数工具如图样式,则正确计数方法选择如图 个中格计数,再求 进行换算。若图的中方格内酵母菌数为24个,请计算10ml培养液中含有酵母菌为 个。

27.某新型肺炎由一种冠状病毒引起,传播速度快、波及范围广,通常可在人体内潜伏14-21天。

(1)病毒必须在 内增殖。病毒入侵人体后可引起特异性免疫反应,人体第三道防线主要是由 组成。病毒在细胞中主要进行的生命活动有 (写出两个)。

(2)MHC是细胞内的一组基因群,其表达产物MHC分子可与侵入的抗原结合形成抗原-MHC复合物并呈递给T细胞,可推测MHC基因在 细胞中的表达活性较高。生物体内免疫细胞也可识别癌细胞表面的特殊糖蛋白并引起免疫反应将其消灭,该过程体现了免疫系统的 功能。

(3)人体内T细胞在成熟过程中需要经过一次选择:人体自身组织细胞的抗原肽可与MHC结合形成自身抗原肽-MHC复合物,若T细胞与该复合物呈现高亲和力结合,则可诱导该T细胞的凋亡:低亲和力结合的T细胞则可被释放至外周血中。若上述T细胞凋亡过程发生异常,可能引起的免疫系统的疾病有 (至少写两种)。

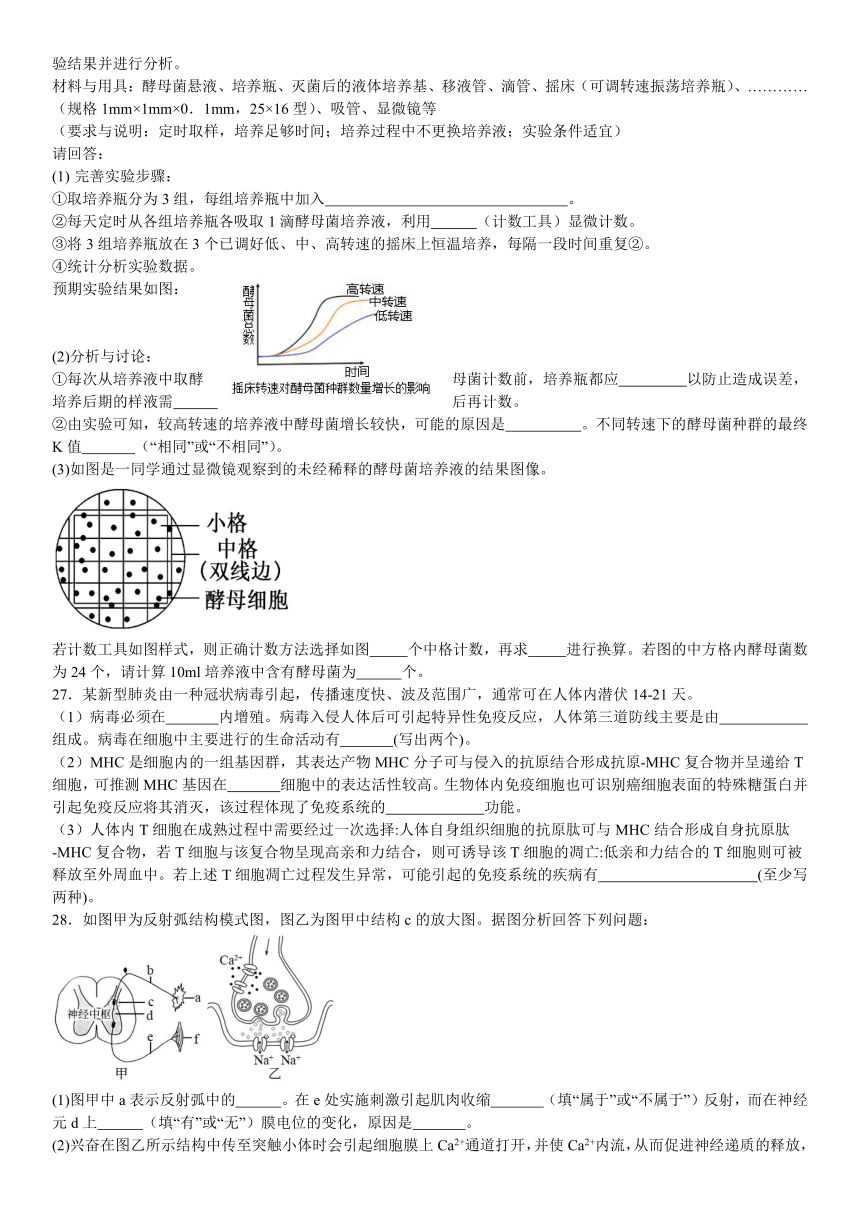

28.如图甲为反射弧结构模式图,图乙为图甲中结构c的放大图。据图分析回答下列问题:

(1)图甲中a表示反射弧中的 。在e处实施刺激引起肌肉收缩 (填“属于”或“不属于”)反射,而在神经元d上 (填“有”或“无”)膜电位的变化,原因是 。

(2)兴奋在图乙所示结构中传至突触小体时会引起细胞膜上Ca2+通道打开,并使Ca2+内流,从而促进神经递质的释放,图乙中的神经递质会与后一个神经元细胞体膜上的 结合,引发后一个神经元 (填“兴奋”或“抑制”)。

(3)与神经纤维相比,兴奋在神经元之间传递的速度 (填“快”或“慢”),原因是 。

(4)兴奋除了在反射弧中传导,还会在 等中枢神经系统中传导。

三、实验题

29.高羊茅是多年生优质牧草。研究者研究不同行距对高羊茅种子产量及千粒重的影响,结果如下图1和2所示(千粒重为一千粒种子的重量)。

(1)该研究样地内的所有高羊茅属于一个 。调查样地内高羊茅的种子产量可采用 法。

(2)由实验结果分析,当行距较 时,每株高羊茅对 和土壤中矿质元素等非生物因素的利用更充分,因而籽粒更大、饱满程度更高。

(3)在不同年份中,高羊茅种子产量都随行距的增大而 ,主要原因是随着行距增大,高羊茅种群的 降低所致。

30.胰岛素是一种能调节血糖的重要激素,研究者研制了一种“智能”胰岛素(IA),如图1所示,并对其展开了一系列实验,以期用于糖尿病的治疗。GT是葡萄糖进入细胞的载体蛋白,IA中的X能够抑制GT的功能。为测试葡萄糖对IA与GT结合的影响,将足量的荧光标记后的IA加入红细胞膜悬液中处理30分钟,使IA与膜上的胰岛素受体、GT充分结合,再分别加入葡萄糖至不同的终浓度,10分钟后检测膜上的荧光强度,结果如图2所示。回答下列问题:

(1)正常情况下,人体血糖浓度降低时, 细胞分泌的胰高血糖素增多,经体液运输作用于 (填细胞名称),促进其内 ,使血糖浓度升高。

(2)由图2结果可知:随着悬液中葡萄糖浓度的升高,膜上的荧光强度 。研究表明葡萄糖浓度越高,IA与GT结合量越低。据此推测葡萄糖与IA,GT二者的关系为 。

(3)为评估IA调节血糖水平的效果,研究人员给糖尿病小鼠和正常小鼠均分别注射适量胰岛素和IA,定期测量二者血糖浓度的变化,结果如图3所示。

该实验结果表明IA与外源普通胰岛素相比, 对糖尿病小鼠血糖水平的调节更具优势,理由是 。

试卷第2页,共6页

宁南中学2025届高二上期第二次月考生物模拟题(三)

参考答案

1.D

【详解】A、环境容纳量的大量取决于生物所生存的环境,空间和资源条件改变后,环境容纳量也会随之变化,A正确;

B、图中阴影部分表示种群数量变化受到的环境阻力或在环境阻力的条件下被淘汰的个体数目,B正确;

C、由于空间和资源有限及生存斗争的存在,环境阻力一直存在,b点之前两条曲线重合,说明其对数量的影响在b点之后体现出来,C正确;

D、ce段种群增长速率逐渐下降,但种群数量仍在增长,所以出生率大于死亡率,D错误。

故选D。

2.D

【详解】A、样方法调查种群密度的方法是所有样方的个体数÷样方数,即求其平均值,再除以相应的面积或体积即可,A错误;

B、标志重捕泊中种群数量的估算公式是:标志个体数×重捕个体数÷重捕标志个体数,B错误;

C、标志重捕法在做标记时,标记物不要过于醒目,否则会影响标记动物生活状态,C错误;

D、用标志重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被鼬捕食,则会导致重捕的个体中标记的个体数偏低,从而导致导致结果偏高,D正确。故选D。

【点睛】

3.A

【详解】A、呈“S”形增长的种群,在初始阶段增长速率逐渐增加,当种群密度增大到一定程度,种内竞争会加剧,增长速率则逐渐减小,A错误;

B、由于有环境阻力的存在,自然种群一般呈“S”形增长,B正确;

C、种群增长受自身密度的影响,密度过大时会有种内斗争,影响自身密度的增长,C正确;

D、K值(环境容纳量)是指在自然环境不受破坏的情况下,一定空间中所能容许的种群数量的最大值,所以会受环境因素影响,D正确。故选A。

4.A

【详解】A、该血细胞计数板上有2个计数室,血细胞计数板盖玻片下液体的厚度(计数室深度)为0.1mm,A错误;

B、若实验中多次出现图2中c的现象,表示细胞之间发生重叠,可能是由于样液未充分摇匀或稀释倍数不够所致,B正确;

C、根据抽样和计算获得的数据绘制酵母菌种群数量增长曲线属于建立酵母菌种群数量变化的数学模型,C正确;

D、本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成前后对照,做重复实验的目的是取其平均值,进而减少实验误差,D正确。故选A。

5.C

【详解】A、生长素类似物处理插条的方法中,沾蘸法要求溶液的浓度较高,浸泡法要求溶液的浓度较低,A错误;

B、无子番茄是利用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头得到的,B错误;

C、脱落酸能够通过调节细胞基因组的表达,促进果实的衰老和脱落,例如:用脱落酸处理植物生长旺盛的小枝,可以引起与休眠相同的状态;产生芽鳞状的叶子代替展开的营养叶;减少顶端分生组织的有丝分裂活动,C正确;

D、植物生长调节剂:是人工合成的(或从微生物中提取的天然的),具有和天然植物激素相似生长发育调节作用的有机化合物。其优点为:容易合成、原料广泛、效果稳定等,D错误。故选C。

6.A

【详解】A、神经元的突起称为树突和轴突,通常一个神经元多个树突,轴突有一或两个,A错误;

B、不同神经元的大小差异很大,突起的形态、数量和长短也很不相同,B正确;

C、神经元一般由胞体、树突和轴突三部分组成,C正确;

D、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,D正确。故选A。

7.B

【详解】A、演替过程中物种丰富度增大,种间关系趋于复杂,生态系统的稳定性增加,A正确;

B、在云杉林被采伐后,原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体,该演替属于次生演替,B错误;

C、群落恢复过程中逐渐形成垂直结构,地面的光照和湿度发生改变,则水平结构也发生改变,C正确;

D、人类可以砍伐森林、填湖造地、捕杀动物,也可以封山造林、治理沙漠、管理草原,甚至可以建立人工群落。人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。故选B。

8.B

【详解】A、根据曲线1、4可知顶芽对侧芽的生长具有抑制作用,再对比曲线1、2可推知,顶芽可产生生长素抑制侧芽生长,A正确;

B、题图中没有设置保留顶芽,侧芽上涂抹赤霉素的实验组,无法得出赤霉素与生长素对侧芽生长的作用,B错误;

C、根据曲线1、2、3可知,第3组的侧芽生长最快,说明细胞分裂素可解除顶芽对侧芽生长的抑制作用,C正确;

D、分析题图可知,侧芽生长速度不同的原因是侧芽内生长素浓度及其他植物激素(细胞分裂素以及赤霉素等)浓度或比例的改变,D正确。故选B。

9.C

【详解】A、②有神经节,故②是传入神经,③是传出神经,A错误;

B、刺激③时可引起效应器的活动,但由于没有经过完整的反射弧,不属于反射,B错误;

C、结构④为效应器,在组成上包括传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体,C正确;

D、发生反射时,神经冲动在神经纤维上以局部电流的形式单向传导,D错误。

故选C。

10.

【详解】A、研究种群数量变化可以用模型法,如“S”型曲线就是构建的数学模型,A错误;

B、群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,而种群具有空间特征,如均匀分布、随机分布和集群分布,B错误;

C、鱼塘中某种鱼的养殖密度不同时,一段时间内单位水体中该鱼的增长速率可能相同,产量相同,C错误;

D、影响群落演替的因素很多,如阳光对优势植物的形成非常重要,原因是优势植物因为吸收光能的能力强,所以生长更旺盛而成为优势种,D正确。故选D。

11.A

【详解】A、由分析可知,外源性过敏原首次进入机体不会引发哮喘,A正确;

B、浆细胞没有识别功能,B错误;

C、哮喘属于过敏反应,是免疫过当引起的,不是正常的生理现象,C错误;

D、临床治疗哮喘应该是抑制过敏介质释放,D错误。故选A。

12.C

【详解】A、结核杆菌是胞内寄生菌,侵入机体可引起细胞免疫,细胞毒性T细胞将靶细胞裂解,A正确;

B、体液免疫产生的抗体不能进入细胞内,所以细胞免疫主要消灭侵入人体细胞内部的抗原,B正确;

C、细胞毒性T细胞是将靶细胞裂解,使抗原失去藏身之所,不能直接清楚抗原,C错误;

D、记忆T细胞接受同一种抗原再次刺激时,会迅速增殖分化成细胞毒性T细胞,发挥二次免疫反应,D正确。故选C。

13.B

【详解】A、神经递质作用于突触后膜,对突触前膜不起作用,不会引起突触前神经元持续性兴奋,A错误;

B、神经递质作用于突触后膜,若某种药物可以阻止该种递质的分解,神经递质会持续作用于突触后膜,引起突触后神经元持续性兴奋,B正确;

C、根据题意可以知道,本神经递质是使突触后神经元兴奋的神经递质,与突触前膜神经元持续性抑制没有关系,C错误;

D、根据题意可以知道,本神经递质是使突触后神经元兴奋的神经递质,不是抑制,D错误;

故选B。

14.C

【详解】A、比赛过程中运动员的血糖来源于肝糖原的分解,A错误;

B、神经系统对内脏活动和躯体运动均有分级调节,B错误;

C、甲状腺激素能促进细胞代谢,提高代谢速率,C正确;

D、比赛在寒冷环境中进行,通过体温调节运动员机体的产热量和散热量维持平衡,体温维持相对稳定, D错误。故选C。

15.A

【详解】A、激素处理的时间长短会影响激素在植物体内的含量,进而影响实验结果,A错误;

B、随着GR24浓度的递增,野生型植株的侧枝数目的平均值逐渐减小,说明GR24可促进野生型侧芽部位生长素的积累,从而抑制野生型植株侧枝的产生,B正确;

C、柱形图显示:随着GR24浓度的递增,突变体植株的侧枝数目的平均值几乎不变,说明GR24对突变体植株侧枝的产生几乎无影响,进而可推测突变体拟南芥可能存在独脚金内酯受体合成缺陷,导致GR24对突变体侧枝的产生几乎无影响,C正确;

D、图中野生型植株的侧枝数目的平均值随GR24浓度的增大而减小,只显示了抑制作用,D正确。故选A。

16.B

【详解】A、蝗灾的发生是在特定条件(如大旱)下种群数量爆发增长的结果,A正确;

B、超过K值时,种群内个体间竞争增大,密度制约因素对蝗虫种群数量的作用增强,B错误;

C、某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降,说明降温这种非密度制约因素导致蝗虫出生率下降,使其种群密度下降,C正确;

D、大旱容易导致河流面积萎缩,松软湿润的河床成为蝗虫卵的“天然温室”,治理河流、加固堤坝等措施可影响蝗虫出生率降低种群密度,D正确。

故选B。

17.B

【详解】A、高温可破坏病原体蛋白质的空间结构,因此煮沸处理餐具可通过使蛋白质变性杀死病原体,A正确;

B、病毒不能独立完成生命活动,不属于生命系统的层次,细胞是最简单的生命系统层次,B错误;

C、丙肝病毒是RNA病毒,结构简单,由蛋白质和RNA组成,没有细胞结构,为非细胞生物,C正确;

D、丙肝病毒对于人体来说,是异物,具有抗原特性,进入人体后,经过吞噬细胞的摄取、处理和呈递能引起机体的免疫反应,D正确。故选B。

【点睛】

18.D

【详解】A、结合分析可知,血糖可直接作用于胰岛以调节胰岛素的分泌,A错误;

B、能够升高血糖的激素有胰高血糖素、肾上腺素等激素,B错误;

C、尿液中出现葡萄糖,不能证明此人一定患有糖尿病,也可能是肾病变引起,C错误;

D、糖皮质激素是由肾上腺皮质分泌的一种激素,其生理作用是促进肝细胞将非糖物质转化为葡萄糖和糖原分解为葡萄糖等,D正确。故选D。

19.C

【详解】A、神经元受刺激后会产生负电波并沿轴突传送出去,A错误;

B、神经元可分为感觉神经元、中间神经元和运动神经元两大类,B错误;

C、一个神经元的轴突末梢可在另一神经元的轴突、胞体、树突处组成突触,C正确;

D、 在膝反射的二元反射弧中,传入神经元的胞体在脊髓外,D错误;故选C。

20.

【详解】AB、高原反应是氧气供应不足导致的,机体会通过提高呼吸、心跳频率,促进对氧气的吸收和运输,既受神经系统的调控,也受体液的调控,AB错误;

C、人体内的缓冲物质可中和多余的乳酸,避免血液中的乳酸浓度持续升高,C错误;

D、高原反应产生的原因是外界环境的剧烈变化超过了人体维持稳态的调节能力,影响了人体内环境的稳态,D正确。故选D。

21.D

【详解】A、短期记忆主要与神经元的活动和神经元之间的联系有关,A错误;

B、大脑皮层的S区受损的患者,能看懂文字,不能说话,B错误;

C、水平衡中枢位于下丘脑,C错误;

D、成年人可以有意识的憋气,神经中枢在大脑皮层,大脑皮层可以调控其他中枢的活动,D正确。故选D。

22.D

【详解】A、寒冷时外界环境的温度低于人体很多,所以人体散热量多于炎热环境,进入寒冷环境后,机体通过皮肤毛细血管收缩,汗液分泌减少等各种途径减少散热,以维持体温恒定,A错误;

B、①表示促甲状腺激素释放激素,靶器官是垂体,②为甲状腺激素,③表示促甲状腺激素,靶器官是甲状腺,B错误;

C、激素①表示促甲状腺激素释放激素,对垂体的作用为促进,当激素②甲状腺激素分泌过多时,会抑制垂体分泌促甲状腺激素,C错误;

D、下丘脑分泌的激素,其靶器官不一定是垂体,如下丘脑通过垂体后叶释放的抗利尿激素激素,其靶器官是肾小管和集合管,D正确。故选D。

23.B

【详解】A、下丘脑中的神经元分泌的 GHRH 和 SS 通过体液运输到达垂体,作用于垂体,进而调节垂体的分泌活动,A正确;

B、GH 含量升高促进 SS 神经元分泌 SS,但SS的分泌对垂体分泌GH起着抑制作用,因而不属于正反馈调节,B错误;

C、结合图示可以看出,充足的睡眠能促进 GHRH神经元分泌 GHRH,进而促进垂体分泌生长激素,因而有利于生长,级处于青春期的青少年保证充足睡眠有助于身高的增长素,C正确;

D、GHRH 和 SS 对 GH 的双向调节能保证GH含量的稳定,进而能更精准地调控生长,D正确。故选B。

24.A

【详解】A、在S型增长曲线中,K/2之前种群增长速率随种群数量的增加而增大,K/2之后种群增长速率随种群数量的增加而减小,不是负相关,A错误;

B、(K值-种群数量)/K值越大,种群数量越小,影响种群增长的环境阻力越小,B正确;

C、图中的S3点时种群数量为K/2,捕获黑山羊后种群剩余量最好控制种群数量在K/2,此时种群增长速率最大,不影响资源的再生,实现可持续发展,C正确;

D、K值是环境可以容纳的种群最大数量,种群数量达到K值时,(K值一种群数量)/K值=0,即与横轴的相交点,S5点最接近横轴,对应的种群数量接近该种群在该环境中的K值,D正确。故选A。

25.D

【详解】A、效应 T 细胞分泌穿孔素的过程为胞吐,不需要载体的协助,但需要消耗能量,A 错误;

B、癌变的细胞 Fas 基因的表达水平往往较低,容易逃避效应 T 细胞的攻击,B 错误;

C、同一生物体中不同细胞的核基因相同,故控制合成 Fas 和 FasL 的基因可以共存于一个细胞中,只是由 于基因选择性表达,Fas 的基因和 FasL 的基因在不同细胞中进行了表达,C 错误;

D、穿孔素蛋白分子与某种链球菌表面抗原非常相似,这可能会引起与某种链球菌特异性结合的抗体可能会攻击正常效应 T 细胞,使机体的细胞免疫能力下降,引起自身免疫病的发生,D 正确。故选 D。

26.(1) 等量酵母菌悬液和等量灭菌后的液体培养基 血细胞计数板

(2) 振荡摇匀 稀释一定倍数 转速越高,溶解氧越高;转速越高,与培养液接触越充分 相同

(3) 5 平均值 6×107

【分析】本实验目的是研究培养时摇床转速对酵母菌数量增长的影响,自变量是培养时摇床转速大小,因变量是酵母菌活细胞数及细胞总数。结合所给材料和用具以及具体要求,完善实验思路。

(1)

①取培养瓶分为3组,每组培养瓶中加入等量酵母菌悬液和等量灭菌后的液体培养基。

②从各组培养瓶各吸取1滴酵母菌培养液,到血细胞计数板的方格区。在显微镜下镜检计数。

③将3组培养瓶放在3个分别调好低、中、高转速的摇床上恒温培养,每隔一段时间重复②。

(2)

①每一次从培养液中取酵母菌计数前,都应振荡摇匀,使酵母菌分布均匀,防止造成误差,培养后期的样液浓度大,需稀释一定倍数后再计数。

②由实验可知,较高转速的培养液中酵母菌增长较快,可能的原因是转速越高,溶解氧越高,与培养液接触越充分。K值是环境容纳量,本实验中酵母菌生存的空间大小一样,葡萄糖浓度相同(营养物质一样),所以不同转速下的酵母菌种群的最终K值相同。

(3)

从图中可知,该计数室的规格为25(中方格)×16(每个中方格中有16个小方格),共400个小方格,该规格下需要选择5个中方格进行计数,再求平均值进行换算。图中该中方格中含有24个酵母菌,根据公式可得10ml培养液中含酵母菌数为24÷16×400×105=6×107 (计数室的体积为0.1mm3,换算成10mL需要乘以105)。

【点睛】本题主要考查探究酵母菌种群数量变化的实验,要求考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

27. 活细胞 免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环 核酸的合成、蛋白质的合成、子代病毒的组装 吞噬 监控、清除 系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎

【详解】(1)病毒没有独立的代谢,必须在活细胞内增殖。病毒入侵人体后可引起人类免疫系统的反应,人体第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成。病毒在细胞中主要进行的生命活动有核酸的合成、蛋白质的合成、子代病毒的组装。

(2)大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,暴露出其抗原决定簇,并呈递给T细胞,再由T细胞呈递给B细胞。因此推测MHC基因在吞噬细胞中的表达活性较高。该细胞也可识别癌细胞表面的特殊糖蛋白并引起免疫反应将其消灭,该过程体现了免疫系统的监控和清除功能。

(3)人体内T细胞在成熟过程中需要经过一次选择过程发生异常,可能引起的免疫系统的疾病有系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎。

【点睛】本题主要考查免疫调节的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解所学知识,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

28.(1) 感受器 不属于 无 兴奋在突触处只能单向传递

(2) 特异性受体 兴奋

(3) 慢 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,速度较快;在神经元之间则是以电信号→化学信号→电信号的形式传递,速度较慢

(4)脑与脊髓

【分析】分析甲图:b上有神经节,因此b为传入神经,a为感受器,d为神经中枢,c为突触,e为传出神经,f为效应器。分析乙图:乙图为突触结构示意图。

(1)

图甲中b上有神经节,因此b为传入神经,则a表示反射弧中的感受器。在e处实施刺激引起肌肉收缩由于没有经过完整的反射弧,因此不属于反射。由于兴奋在突触间只能由突触前膜向突触后膜单向传递,因此在e处刺激,神经元d上无膜电位的变化。

(2)

据图乙可知,当兴奋传至突触小体时会引起细胞膜上Ca2+通道打开,并使Ca2+内流,从而促进神经递质的释放,神经递质与突触后膜上特异性受体结合,使突触后膜上的钠离子通道打开,钠离子大量内流,引发后一个神经元兴奋。

(3)

由于兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,速度较快;在神经元之间则是以电信号→化学信号→电信号的形式传递,速度较慢,故兴奋通过突触的传递速度比在神经纤维上的传导速度要慢得多。

(4)

兴奋除了在反射弧中传导,还会在脑与脊髓等中枢神经系统中传导。

29. 种群 样方 大 光能、水分 减小 种群密度

【详解】(1)在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群,该研究样地内的所有高羊茅属于一个种群。调查植物的种群密度常采用样方法,因此调查样地内高羊茅的种子产量可采用样方法。

(2)分析曲线和柱形图可知当行距较大时,高羊茅种子籽粒更大、饱满程度更高,是因为每株高羊茅对光能、水分和土壤中矿质元素等非生物因素的利用得很充分。

(3)分析图1可知不同的年份高羊茅种子产量都随行距的增大而减小,其主要原因是随着行距增大,高羊茅种群的种群密度降低。

【点睛】本题重点考查考生对种群的概念以及影响种群数量变化的因素的理解,以曲线和柱状图为依托,重点考查考生的获取信息和整合信息的能力,进一步培养考生的理解与表达的能力。

30.(1) 胰岛A 肝细胞 肝糖原分解

(2) 降低 葡萄糖与IA竞争结合GT

(3) IA IA降血糖的效果更久且能避免引发低血糖的风险(或IA影响应血糖浓度变化发挥作用)

【详解】(1)正常情况下,人体血糖浓度降低时,刺激胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增多,经体液运输作用于肝细胞,促进其内肝糖原分解为葡萄糖,使血糖浓度升高。

(2)据图2可知,随着悬液中葡萄糖浓度的升高,细胞膜上的荧光强度降低。由题干分析,带荧光的IA能与GT和胰岛素受体结合位于红细胞膜上,加入葡萄糖,膜上的荧光强度会下降,意味着IA从膜上脱落下来,加入的葡萄糖浓度越高,膜上的IA越少,由于葡萄糖可以与GT结合而不能与胰岛素受体结合,故推断IA、葡萄糖、GT三者的关系为葡萄糖与IA竞争结合GT。

(3)分析图3,对比两幅图可知,胰岛素会将血糖降至60mg dL-1(低血糖),而IA能将血糖降至100mg dL-1左右;IA能将血糖维持在正常水平约10个小时,而胰岛素只能维持2小时左右,故该实验结果表明IA对血糖水平的调节比外源普通胰岛素更具优势,体现在IA影响应血糖浓度变化发挥作用或IA降血糖的效果更久且能避免低血糖的风险。

【点睛】本题以“智能”胰岛素IA为情境,考查了考生对胰岛素的来源及功能的识记能力,从题干获取信息的能力、识图能力及结合题干信息对实验数据的分析能力及表达能力,以及构建概念模型的能力。

生物学模拟题(三)

时间:75分钟 分值:100分

一、单选题

1.下图表示在生态学研究过程中,种群在理想环境下,呈“J”型增长;由于生存斗争的存在,种群实际呈“S”型增长。下列关于曲线的叙述,错误的是( )

A.改变空间和资源条件可改变环境容纳量B.阴影部分表示种群数量变化受到的环境阻力

C.种群增长过程中环境阻力对数量的影响在b点之后体现出来D.ce段种群增长速率逐渐下降,出生率小于死亡率

2.标志重捕法和样方法是调查种群密度的两种常用方法。下面说法正确的是( )

A.随机取样方n个,每个样方个体数量为X1、X2、…、Xn,则种群密度为(X1+X2+…+Xn)/n

B.标志重捕法估算种群数量的公式是:(标志个体数×重捕标志个体数)/重捕个体数

C.标志重捕法在做标记时,标记物要醒目,有利于抓捕

D.用标志重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被鼬捕食,则会导致结果偏高

3.下列关于种群数量“S”形增长的叙述,错误的是( )

A.种群增长速率逐渐减小 B.自然种群一般呈“S”形增长

C.种群增长受自身密度的影响 D.K值的大小受环境因素的影响

4.某同学在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中,可能观察到的细胞分散情况如图2所示。下列推断错误的是( )

A.该血细胞计数板上有2个计数室,玻片厚度为0.1mm

B.若实验中多次出现图2中c的现象,可能是由于样液未充分摇匀或稀释倍数不够所致

C.根据抽样和计算获得的数据绘制酵母菌种群数量增长曲线,属于建立酵母菌种群数量变化的数学模型

D.本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成对照;为了减少实验误差需要做重复实验

5.下列关于植物激素和植物生长调节剂的叙述,正确的是( )

A.在“探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度”的实验中,生长素类似物处理插条的方法中,沾蘸法要求溶液的浓度较低

B.用适宜浓度的乙烯处理未受粉的番茄雌蕊柱头,可以得到无子番茄

C.脱落酸能够通过调节细胞基因组的表达,促进果实的衰老和脱落

D.植物生长调节剂具有容易合成、原料广泛等优点,但效果不太稳定

6.下列关于神经元的叙述中,不正确的是( )

A.神经元有多个树突,但只有1个轴突

B.神经元的大小、形态有很大差别

C.神经元一般包含胞体、树突和轴突

D.神经元是神经系统的基本单位

7.云杉林是我国北方针叶林中的优良林,在云杉林被采伐后,一般要经过下列阶段才能恢复。下列说法错误的是( )

A.恢复过程中物种丰富度增大,种间关系趋于复杂B.云杉林的恢复属于初生演替

C.恢复过程中群落的垂直结构、水平结构均发生改变D.人类的活动会使群落演替按不同于自然演替的方向和速度进行

8.研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果见下图。下列叙述错误的是( )

A.顶芽可产生生长素抑制侧芽生长B.赤霉素可解除生长素对侧芽生长的抑制作用

C.细胞分裂素可解除顶芽对侧芽生长的抑制作用D.侧芽内植物激素的浓度或比例改变可导致其生长速率发生变化

9.如图表示人体的某反射弧模式图,请据图判断,下列叙述正确的是( )

A.该图中,②是传出神经,③是传入神经

B.刺激③时可引起效应器的活动属于非条件反射

C.结构④在组成上包括传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体

D.发生反射时,神经冲动在反射弧中以局部电流的形式单向传导

10.下列有关种群和群落的相关叙述,正确的是( )

A.研究种群数量变化可以用模型法,如“S”型曲线就是构建的物理模型

B.种群和群落都有空间特征,如均匀分布就是群落的水平结构

C.鱼塘中某种鱼的养殖密度不同时,单位水体该鱼的产量不会相同

D.影响群落演替的因素很多,如阳光对优势植物的形成非常重要

11.下图是外源性过敏原引起哮喘的示意图。下列说法正确的是( )

A.外源性过敏原首次进入机体不会引发哮喘B.浆细胞识别过敏原后能够分泌特异性抗体

C.哮喘是人体特异性免疫应答的一种正常生理现象D.临床药物可以通过促进过敏介质释放来治疗哮喘

12.下列有关细胞免疫的说法,错误的是( )

A.结核杆菌为胞内寄生菌,侵入机体可引起细胞免疫 B.细胞免疫主要消灭侵入人体细胞内部的抗原

C.细胞毒性T细胞可直接清除抗原 D.记忆T细胞接受同一种抗原再次刺激时,会迅速增殖分化成细胞毒性T细胞

13.已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即被分解。某种药物可以阻止该种递质的分解,这种药物的即时效应是( )

A.突触前神经元持续性兴奋 B.突触后神经元持续性兴奋

C.突触前神经元持续性抑制 D.突触后神经元持续性抑制

14.运动员单人驾驶雪车在赛道中行进,最高时速可达160km/h。下列对该项比赛中运动员机体生理功能调节的叙述,合理的是( )

A.比赛过程中,运动员的血糖来源于肌糖原的分解

B.神经系统对躯体运动有分级调控,对内脏活动无调控

C.比赛过程中,运动员的甲状腺激素的分泌增加,提高代谢速率

D.比赛在寒冷环境中进行,运动员机体的产热量和散热量无法维持平衡

15.独脚金内酯是近年新发现的一类植物激素。科研人员对野生型和突变体拟南芥施用独脚金内酯类似物GR24以研究其对侧枝数目的影响,实验结果如图所示。下列叙述错误的是( )

A.开展实验时,GR24处理的时间不会影响实验结果B.独脚金内酯可能促进了野生型侧芽部位生长素的积累

C.据图推测突变体拟南芥可能存在独脚金内酯受体合成缺陷D.图示结果不能表明GR24对野生型拟南芥植株侧芽的作用具有两重性

16.我国著名生态学家马世骏院士终身致力于蝗虫防治工作,提出了“飞蝗爆发的主因是水、旱灾相间发生”的理论,即,大旱容易导致河流面积萎缩,松软湿润的河床成为蝗虫卵的“天然温室”。研究发现,某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。下列叙述错误的是( )

A.蝗灾的发生是在特定条件下种群数量爆发增长的结果B.超过K值时,密度制约因素对蝗虫种群数量的作用减弱

C.非密度制约因素导致蝗虫出生率下降,使其种群密度下降D.治理河流、加固堤坝等措施可影响蝗虫出生率降低种群密度

17.2020年诺贝尔生理学或医学奖授予三位在丙肝病毒研究作出杰出贡献的科学家。丙肝病毒所含核酸为单链RNA,下列相关叙述错误的是( )

A.高温可破坏病原体蛋白质的空间结构,餐具煮沸处理可杀死病原体

B.病毒在宿主细胞可以增殖,说明病毒是最简单的生命系统层次

C.丙肝病毒结构简单,没有细胞结构

D.丙肝病毒进入人体后,可引起人体产生免疫反应

18.下列叙述中正确的是( )

A.血糖间接作用于胰岛以调节胰岛素的分泌

B.胰高血糖素是已知的唯一能升高血糖浓度的激素

C.医生对患者进行尿检,检测显示尿液中含葡萄糖,此人得了糖尿病

D.糖皮质激素能促进肝细胞将氨基酸转化为葡萄糖

19.神经元是构成人神经系统的基本单位。下列叙述正确的是

A.神经元受刺激后会产生负电波并沿树突传送出去

B.神经元可分为感觉神经元和运动神经元两大类

C.一个神经元的轴突末梢可在另一神经元的轴突处组成突触

D.在膝反射的二元反射弧中,传入神经元的胞体位于脊髓中

20.人刚到达氧气稀薄的高原时,可能会出现高原反应(呼吸急促、心跳加速等)。下列相关叙述正确的是( )

A.高原反应引起的呼吸急促只受到神经系统的调控

B.高原反应引起的心跳加速只受到体液的调控

C.人进入高原后,血液中的乳酸浓度会持续升高

D.高原反应说明外界环境剧烈变化会影响内环境的稳态

21.下列关于中枢神经系统的说法,正确的是( )

A.短期记忆可能与新突触的建立有关B.大脑皮层的S区受损患者不能看懂文字

C.位于脑干的水平衡调节中枢是维持生命的必要中枢D.成年人可以有意识地憋气的神经中枢在大脑皮层

22.下图表示人体体温调节过程的部分示意图,图中①、②、③代表激素,当某健康人由温暖环境进入非常寒冷的环境时,下列有关叙述正确的是( )

A.进入寒冷环境后,机体通过汗液分泌减少等途径减少散热,使散热量低于炎热环境中的散热量

B.血液中激素①为促甲状腺激素释放激素、②为促甲状腺激素、③为甲状腺激素

C.激素①、②对垂体的作用效应都为促进

D.下丘脑分泌的激素,其靶器官不一定是垂体

23.生长激素(GH)的合成和分泌受下丘脑神经内分泌细胞分泌的激素和其它多重因素的 调控。部分调控途径如下图。相关叙述错误的是( )

A.下丘脑分泌的 GHRH 和 SS 通过体液运输作用于垂体

B.GH 含量升高促进 SS 神经元分泌 SS,属于正反馈调节

C.处于青春期的青少年保证充足睡眠有助于身高的增长

D.GHRH 和 SS 对 GH 的双向调节能更精准地调控生长

24.某农户靠养殖黑山羊发家致富,黑山羊的(K值-种群数量)/K值随种群数量的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是( )

曲线表示种群增长速率与种群数量呈负相关

B.(K值-种群数量)/K值越大,影响种群增长的环境阻力越小

C.捕获黑山羊后种群剩余量最好控制在S3点对应的种群数量

D.S5点对应的种群数量接近该种群在该环境中的K值

25.在细胞免疫中,效应 T 细胞杀伤靶细胞主要有细胞裂解性杀伤(如图 1)和诱导细胞凋亡(如图 2)两 种途径。前者指效应 T 细胞分泌诸如穿孔素蛋白一类的介质损伤靶细胞膜,后者指效应 T 细胞通过表 面的 FasL(死亡因子)与靶细胞表面的 Fas(死亡因子受体)结合,诱导靶细胞凋亡。下列说法正确的是( )

A.效应 T 细胞分泌穿孔素的过程中,需要载体的协助并消耗能量

B.癌变的细胞 Fas 基因的表达水平往往较高,所以容易逃避 T 细胞攻击

C.控制合成 Fas 和 FasL 的基因一般不能共存于一个细胞中

D.穿孔素蛋白分子与某种链球菌表面抗原非常相似,这可能引起自身免疫病的发生

二、综合题

26.欲研究培养时摇床转速对醇母菌数量增长的影响,请根据以下提供的实验材料与用具,设计实验思路,预测实验结果并进行分析。

材料与用具:酵母菌悬液、培养瓶、灭菌后的液体培养基、移液管、滴管、摇床(可调转速振荡培养瓶)、…………(规格1mm×1mm×0.1mm,25×16型)、吸管、显微镜等

(要求与说明:定时取样,培养足够时间;培养过程中不更换培养液;实验条件适宜)

请回答:

完善实验步骤:

①取培养瓶分为3组,每组培养瓶中加入 。

②每天定时从各组培养瓶各吸取1滴酵母菌培养液,利用 (计数工具)显微计数。

③将3组培养瓶放在3个已调好低、中、高转速的摇床上恒温培养,每隔一段时间重复②。

④统计分析实验数据。

预期实验结果如图:

(2)分析与讨论:

①每次从培养液中取酵母菌计数前,培养瓶都应 以防止造成误差,培养后期的样液需 后再计数。

②由实验可知,较高转速的培养液中酵母菌增长较快,可能的原因是 。不同转速下的酵母菌种群的最终K值 (“相同”或“不相同”)。

(3)如图是一同学通过显微镜观察到的未经稀释的酵母菌培养液的结果图像。

若计数工具如图样式,则正确计数方法选择如图 个中格计数,再求 进行换算。若图的中方格内酵母菌数为24个,请计算10ml培养液中含有酵母菌为 个。

27.某新型肺炎由一种冠状病毒引起,传播速度快、波及范围广,通常可在人体内潜伏14-21天。

(1)病毒必须在 内增殖。病毒入侵人体后可引起特异性免疫反应,人体第三道防线主要是由 组成。病毒在细胞中主要进行的生命活动有 (写出两个)。

(2)MHC是细胞内的一组基因群,其表达产物MHC分子可与侵入的抗原结合形成抗原-MHC复合物并呈递给T细胞,可推测MHC基因在 细胞中的表达活性较高。生物体内免疫细胞也可识别癌细胞表面的特殊糖蛋白并引起免疫反应将其消灭,该过程体现了免疫系统的 功能。

(3)人体内T细胞在成熟过程中需要经过一次选择:人体自身组织细胞的抗原肽可与MHC结合形成自身抗原肽-MHC复合物,若T细胞与该复合物呈现高亲和力结合,则可诱导该T细胞的凋亡:低亲和力结合的T细胞则可被释放至外周血中。若上述T细胞凋亡过程发生异常,可能引起的免疫系统的疾病有 (至少写两种)。

28.如图甲为反射弧结构模式图,图乙为图甲中结构c的放大图。据图分析回答下列问题:

(1)图甲中a表示反射弧中的 。在e处实施刺激引起肌肉收缩 (填“属于”或“不属于”)反射,而在神经元d上 (填“有”或“无”)膜电位的变化,原因是 。

(2)兴奋在图乙所示结构中传至突触小体时会引起细胞膜上Ca2+通道打开,并使Ca2+内流,从而促进神经递质的释放,图乙中的神经递质会与后一个神经元细胞体膜上的 结合,引发后一个神经元 (填“兴奋”或“抑制”)。

(3)与神经纤维相比,兴奋在神经元之间传递的速度 (填“快”或“慢”),原因是 。

(4)兴奋除了在反射弧中传导,还会在 等中枢神经系统中传导。

三、实验题

29.高羊茅是多年生优质牧草。研究者研究不同行距对高羊茅种子产量及千粒重的影响,结果如下图1和2所示(千粒重为一千粒种子的重量)。

(1)该研究样地内的所有高羊茅属于一个 。调查样地内高羊茅的种子产量可采用 法。

(2)由实验结果分析,当行距较 时,每株高羊茅对 和土壤中矿质元素等非生物因素的利用更充分,因而籽粒更大、饱满程度更高。

(3)在不同年份中,高羊茅种子产量都随行距的增大而 ,主要原因是随着行距增大,高羊茅种群的 降低所致。

30.胰岛素是一种能调节血糖的重要激素,研究者研制了一种“智能”胰岛素(IA),如图1所示,并对其展开了一系列实验,以期用于糖尿病的治疗。GT是葡萄糖进入细胞的载体蛋白,IA中的X能够抑制GT的功能。为测试葡萄糖对IA与GT结合的影响,将足量的荧光标记后的IA加入红细胞膜悬液中处理30分钟,使IA与膜上的胰岛素受体、GT充分结合,再分别加入葡萄糖至不同的终浓度,10分钟后检测膜上的荧光强度,结果如图2所示。回答下列问题:

(1)正常情况下,人体血糖浓度降低时, 细胞分泌的胰高血糖素增多,经体液运输作用于 (填细胞名称),促进其内 ,使血糖浓度升高。

(2)由图2结果可知:随着悬液中葡萄糖浓度的升高,膜上的荧光强度 。研究表明葡萄糖浓度越高,IA与GT结合量越低。据此推测葡萄糖与IA,GT二者的关系为 。

(3)为评估IA调节血糖水平的效果,研究人员给糖尿病小鼠和正常小鼠均分别注射适量胰岛素和IA,定期测量二者血糖浓度的变化,结果如图3所示。

该实验结果表明IA与外源普通胰岛素相比, 对糖尿病小鼠血糖水平的调节更具优势,理由是 。

试卷第2页,共6页

宁南中学2025届高二上期第二次月考生物模拟题(三)

参考答案

1.D

【详解】A、环境容纳量的大量取决于生物所生存的环境,空间和资源条件改变后,环境容纳量也会随之变化,A正确;

B、图中阴影部分表示种群数量变化受到的环境阻力或在环境阻力的条件下被淘汰的个体数目,B正确;

C、由于空间和资源有限及生存斗争的存在,环境阻力一直存在,b点之前两条曲线重合,说明其对数量的影响在b点之后体现出来,C正确;

D、ce段种群增长速率逐渐下降,但种群数量仍在增长,所以出生率大于死亡率,D错误。

故选D。

2.D

【详解】A、样方法调查种群密度的方法是所有样方的个体数÷样方数,即求其平均值,再除以相应的面积或体积即可,A错误;

B、标志重捕泊中种群数量的估算公式是:标志个体数×重捕个体数÷重捕标志个体数,B错误;

C、标志重捕法在做标记时,标记物不要过于醒目,否则会影响标记动物生活状态,C错误;

D、用标志重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被鼬捕食,则会导致重捕的个体中标记的个体数偏低,从而导致导致结果偏高,D正确。故选D。

【点睛】

3.A

【详解】A、呈“S”形增长的种群,在初始阶段增长速率逐渐增加,当种群密度增大到一定程度,种内竞争会加剧,增长速率则逐渐减小,A错误;

B、由于有环境阻力的存在,自然种群一般呈“S”形增长,B正确;

C、种群增长受自身密度的影响,密度过大时会有种内斗争,影响自身密度的增长,C正确;

D、K值(环境容纳量)是指在自然环境不受破坏的情况下,一定空间中所能容许的种群数量的最大值,所以会受环境因素影响,D正确。故选A。

4.A

【详解】A、该血细胞计数板上有2个计数室,血细胞计数板盖玻片下液体的厚度(计数室深度)为0.1mm,A错误;

B、若实验中多次出现图2中c的现象,表示细胞之间发生重叠,可能是由于样液未充分摇匀或稀释倍数不够所致,B正确;

C、根据抽样和计算获得的数据绘制酵母菌种群数量增长曲线属于建立酵母菌种群数量变化的数学模型,C正确;

D、本实验不需要设置对照实验,因不同时间取样已形成前后对照,做重复实验的目的是取其平均值,进而减少实验误差,D正确。故选A。

5.C

【详解】A、生长素类似物处理插条的方法中,沾蘸法要求溶液的浓度较高,浸泡法要求溶液的浓度较低,A错误;

B、无子番茄是利用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头得到的,B错误;

C、脱落酸能够通过调节细胞基因组的表达,促进果实的衰老和脱落,例如:用脱落酸处理植物生长旺盛的小枝,可以引起与休眠相同的状态;产生芽鳞状的叶子代替展开的营养叶;减少顶端分生组织的有丝分裂活动,C正确;

D、植物生长调节剂:是人工合成的(或从微生物中提取的天然的),具有和天然植物激素相似生长发育调节作用的有机化合物。其优点为:容易合成、原料广泛、效果稳定等,D错误。故选C。

6.A

【详解】A、神经元的突起称为树突和轴突,通常一个神经元多个树突,轴突有一或两个,A错误;

B、不同神经元的大小差异很大,突起的形态、数量和长短也很不相同,B正确;

C、神经元一般由胞体、树突和轴突三部分组成,C正确;

D、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,D正确。故选A。

7.B

【详解】A、演替过程中物种丰富度增大,种间关系趋于复杂,生态系统的稳定性增加,A正确;

B、在云杉林被采伐后,原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体,该演替属于次生演替,B错误;

C、群落恢复过程中逐渐形成垂直结构,地面的光照和湿度发生改变,则水平结构也发生改变,C正确;

D、人类可以砍伐森林、填湖造地、捕杀动物,也可以封山造林、治理沙漠、管理草原,甚至可以建立人工群落。人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,D正确。故选B。

8.B

【详解】A、根据曲线1、4可知顶芽对侧芽的生长具有抑制作用,再对比曲线1、2可推知,顶芽可产生生长素抑制侧芽生长,A正确;

B、题图中没有设置保留顶芽,侧芽上涂抹赤霉素的实验组,无法得出赤霉素与生长素对侧芽生长的作用,B错误;

C、根据曲线1、2、3可知,第3组的侧芽生长最快,说明细胞分裂素可解除顶芽对侧芽生长的抑制作用,C正确;

D、分析题图可知,侧芽生长速度不同的原因是侧芽内生长素浓度及其他植物激素(细胞分裂素以及赤霉素等)浓度或比例的改变,D正确。故选B。

9.C

【详解】A、②有神经节,故②是传入神经,③是传出神经,A错误;

B、刺激③时可引起效应器的活动,但由于没有经过完整的反射弧,不属于反射,B错误;

C、结构④为效应器,在组成上包括传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体,C正确;

D、发生反射时,神经冲动在神经纤维上以局部电流的形式单向传导,D错误。

故选C。

10.

【详解】A、研究种群数量变化可以用模型法,如“S”型曲线就是构建的数学模型,A错误;

B、群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,而种群具有空间特征,如均匀分布、随机分布和集群分布,B错误;

C、鱼塘中某种鱼的养殖密度不同时,一段时间内单位水体中该鱼的增长速率可能相同,产量相同,C错误;

D、影响群落演替的因素很多,如阳光对优势植物的形成非常重要,原因是优势植物因为吸收光能的能力强,所以生长更旺盛而成为优势种,D正确。故选D。

11.A

【详解】A、由分析可知,外源性过敏原首次进入机体不会引发哮喘,A正确;

B、浆细胞没有识别功能,B错误;

C、哮喘属于过敏反应,是免疫过当引起的,不是正常的生理现象,C错误;

D、临床治疗哮喘应该是抑制过敏介质释放,D错误。故选A。

12.C

【详解】A、结核杆菌是胞内寄生菌,侵入机体可引起细胞免疫,细胞毒性T细胞将靶细胞裂解,A正确;

B、体液免疫产生的抗体不能进入细胞内,所以细胞免疫主要消灭侵入人体细胞内部的抗原,B正确;

C、细胞毒性T细胞是将靶细胞裂解,使抗原失去藏身之所,不能直接清楚抗原,C错误;

D、记忆T细胞接受同一种抗原再次刺激时,会迅速增殖分化成细胞毒性T细胞,发挥二次免疫反应,D正确。故选C。

13.B

【详解】A、神经递质作用于突触后膜,对突触前膜不起作用,不会引起突触前神经元持续性兴奋,A错误;

B、神经递质作用于突触后膜,若某种药物可以阻止该种递质的分解,神经递质会持续作用于突触后膜,引起突触后神经元持续性兴奋,B正确;

C、根据题意可以知道,本神经递质是使突触后神经元兴奋的神经递质,与突触前膜神经元持续性抑制没有关系,C错误;

D、根据题意可以知道,本神经递质是使突触后神经元兴奋的神经递质,不是抑制,D错误;

故选B。

14.C

【详解】A、比赛过程中运动员的血糖来源于肝糖原的分解,A错误;

B、神经系统对内脏活动和躯体运动均有分级调节,B错误;

C、甲状腺激素能促进细胞代谢,提高代谢速率,C正确;

D、比赛在寒冷环境中进行,通过体温调节运动员机体的产热量和散热量维持平衡,体温维持相对稳定, D错误。故选C。

15.A

【详解】A、激素处理的时间长短会影响激素在植物体内的含量,进而影响实验结果,A错误;

B、随着GR24浓度的递增,野生型植株的侧枝数目的平均值逐渐减小,说明GR24可促进野生型侧芽部位生长素的积累,从而抑制野生型植株侧枝的产生,B正确;

C、柱形图显示:随着GR24浓度的递增,突变体植株的侧枝数目的平均值几乎不变,说明GR24对突变体植株侧枝的产生几乎无影响,进而可推测突变体拟南芥可能存在独脚金内酯受体合成缺陷,导致GR24对突变体侧枝的产生几乎无影响,C正确;

D、图中野生型植株的侧枝数目的平均值随GR24浓度的增大而减小,只显示了抑制作用,D正确。故选A。

16.B

【详解】A、蝗灾的发生是在特定条件(如大旱)下种群数量爆发增长的结果,A正确;

B、超过K值时,种群内个体间竞争增大,密度制约因素对蝗虫种群数量的作用增强,B错误;

C、某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降,说明降温这种非密度制约因素导致蝗虫出生率下降,使其种群密度下降,C正确;

D、大旱容易导致河流面积萎缩,松软湿润的河床成为蝗虫卵的“天然温室”,治理河流、加固堤坝等措施可影响蝗虫出生率降低种群密度,D正确。

故选B。

17.B

【详解】A、高温可破坏病原体蛋白质的空间结构,因此煮沸处理餐具可通过使蛋白质变性杀死病原体,A正确;

B、病毒不能独立完成生命活动,不属于生命系统的层次,细胞是最简单的生命系统层次,B错误;

C、丙肝病毒是RNA病毒,结构简单,由蛋白质和RNA组成,没有细胞结构,为非细胞生物,C正确;

D、丙肝病毒对于人体来说,是异物,具有抗原特性,进入人体后,经过吞噬细胞的摄取、处理和呈递能引起机体的免疫反应,D正确。故选B。

【点睛】

18.D

【详解】A、结合分析可知,血糖可直接作用于胰岛以调节胰岛素的分泌,A错误;

B、能够升高血糖的激素有胰高血糖素、肾上腺素等激素,B错误;

C、尿液中出现葡萄糖,不能证明此人一定患有糖尿病,也可能是肾病变引起,C错误;

D、糖皮质激素是由肾上腺皮质分泌的一种激素,其生理作用是促进肝细胞将非糖物质转化为葡萄糖和糖原分解为葡萄糖等,D正确。故选D。

19.C

【详解】A、神经元受刺激后会产生负电波并沿轴突传送出去,A错误;

B、神经元可分为感觉神经元、中间神经元和运动神经元两大类,B错误;

C、一个神经元的轴突末梢可在另一神经元的轴突、胞体、树突处组成突触,C正确;

D、 在膝反射的二元反射弧中,传入神经元的胞体在脊髓外,D错误;故选C。

20.

【详解】AB、高原反应是氧气供应不足导致的,机体会通过提高呼吸、心跳频率,促进对氧气的吸收和运输,既受神经系统的调控,也受体液的调控,AB错误;

C、人体内的缓冲物质可中和多余的乳酸,避免血液中的乳酸浓度持续升高,C错误;

D、高原反应产生的原因是外界环境的剧烈变化超过了人体维持稳态的调节能力,影响了人体内环境的稳态,D正确。故选D。

21.D

【详解】A、短期记忆主要与神经元的活动和神经元之间的联系有关,A错误;

B、大脑皮层的S区受损的患者,能看懂文字,不能说话,B错误;

C、水平衡中枢位于下丘脑,C错误;

D、成年人可以有意识的憋气,神经中枢在大脑皮层,大脑皮层可以调控其他中枢的活动,D正确。故选D。

22.D

【详解】A、寒冷时外界环境的温度低于人体很多,所以人体散热量多于炎热环境,进入寒冷环境后,机体通过皮肤毛细血管收缩,汗液分泌减少等各种途径减少散热,以维持体温恒定,A错误;

B、①表示促甲状腺激素释放激素,靶器官是垂体,②为甲状腺激素,③表示促甲状腺激素,靶器官是甲状腺,B错误;

C、激素①表示促甲状腺激素释放激素,对垂体的作用为促进,当激素②甲状腺激素分泌过多时,会抑制垂体分泌促甲状腺激素,C错误;

D、下丘脑分泌的激素,其靶器官不一定是垂体,如下丘脑通过垂体后叶释放的抗利尿激素激素,其靶器官是肾小管和集合管,D正确。故选D。

23.B

【详解】A、下丘脑中的神经元分泌的 GHRH 和 SS 通过体液运输到达垂体,作用于垂体,进而调节垂体的分泌活动,A正确;

B、GH 含量升高促进 SS 神经元分泌 SS,但SS的分泌对垂体分泌GH起着抑制作用,因而不属于正反馈调节,B错误;

C、结合图示可以看出,充足的睡眠能促进 GHRH神经元分泌 GHRH,进而促进垂体分泌生长激素,因而有利于生长,级处于青春期的青少年保证充足睡眠有助于身高的增长素,C正确;

D、GHRH 和 SS 对 GH 的双向调节能保证GH含量的稳定,进而能更精准地调控生长,D正确。故选B。

24.A

【详解】A、在S型增长曲线中,K/2之前种群增长速率随种群数量的增加而增大,K/2之后种群增长速率随种群数量的增加而减小,不是负相关,A错误;

B、(K值-种群数量)/K值越大,种群数量越小,影响种群增长的环境阻力越小,B正确;

C、图中的S3点时种群数量为K/2,捕获黑山羊后种群剩余量最好控制种群数量在K/2,此时种群增长速率最大,不影响资源的再生,实现可持续发展,C正确;

D、K值是环境可以容纳的种群最大数量,种群数量达到K值时,(K值一种群数量)/K值=0,即与横轴的相交点,S5点最接近横轴,对应的种群数量接近该种群在该环境中的K值,D正确。故选A。

25.D

【详解】A、效应 T 细胞分泌穿孔素的过程为胞吐,不需要载体的协助,但需要消耗能量,A 错误;

B、癌变的细胞 Fas 基因的表达水平往往较低,容易逃避效应 T 细胞的攻击,B 错误;

C、同一生物体中不同细胞的核基因相同,故控制合成 Fas 和 FasL 的基因可以共存于一个细胞中,只是由 于基因选择性表达,Fas 的基因和 FasL 的基因在不同细胞中进行了表达,C 错误;

D、穿孔素蛋白分子与某种链球菌表面抗原非常相似,这可能会引起与某种链球菌特异性结合的抗体可能会攻击正常效应 T 细胞,使机体的细胞免疫能力下降,引起自身免疫病的发生,D 正确。故选 D。

26.(1) 等量酵母菌悬液和等量灭菌后的液体培养基 血细胞计数板

(2) 振荡摇匀 稀释一定倍数 转速越高,溶解氧越高;转速越高,与培养液接触越充分 相同

(3) 5 平均值 6×107

【分析】本实验目的是研究培养时摇床转速对酵母菌数量增长的影响,自变量是培养时摇床转速大小,因变量是酵母菌活细胞数及细胞总数。结合所给材料和用具以及具体要求,完善实验思路。

(1)

①取培养瓶分为3组,每组培养瓶中加入等量酵母菌悬液和等量灭菌后的液体培养基。

②从各组培养瓶各吸取1滴酵母菌培养液,到血细胞计数板的方格区。在显微镜下镜检计数。

③将3组培养瓶放在3个分别调好低、中、高转速的摇床上恒温培养,每隔一段时间重复②。

(2)

①每一次从培养液中取酵母菌计数前,都应振荡摇匀,使酵母菌分布均匀,防止造成误差,培养后期的样液浓度大,需稀释一定倍数后再计数。

②由实验可知,较高转速的培养液中酵母菌增长较快,可能的原因是转速越高,溶解氧越高,与培养液接触越充分。K值是环境容纳量,本实验中酵母菌生存的空间大小一样,葡萄糖浓度相同(营养物质一样),所以不同转速下的酵母菌种群的最终K值相同。

(3)

从图中可知,该计数室的规格为25(中方格)×16(每个中方格中有16个小方格),共400个小方格,该规格下需要选择5个中方格进行计数,再求平均值进行换算。图中该中方格中含有24个酵母菌,根据公式可得10ml培养液中含酵母菌数为24÷16×400×105=6×107 (计数室的体积为0.1mm3,换算成10mL需要乘以105)。

【点睛】本题主要考查探究酵母菌种群数量变化的实验,要求考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

27. 活细胞 免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环 核酸的合成、蛋白质的合成、子代病毒的组装 吞噬 监控、清除 系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎

【详解】(1)病毒没有独立的代谢,必须在活细胞内增殖。病毒入侵人体后可引起人类免疫系统的反应,人体第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成。病毒在细胞中主要进行的生命活动有核酸的合成、蛋白质的合成、子代病毒的组装。

(2)大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,暴露出其抗原决定簇,并呈递给T细胞,再由T细胞呈递给B细胞。因此推测MHC基因在吞噬细胞中的表达活性较高。该细胞也可识别癌细胞表面的特殊糖蛋白并引起免疫反应将其消灭,该过程体现了免疫系统的监控和清除功能。

(3)人体内T细胞在成熟过程中需要经过一次选择过程发生异常,可能引起的免疫系统的疾病有系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎。

【点睛】本题主要考查免疫调节的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解所学知识,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

28.(1) 感受器 不属于 无 兴奋在突触处只能单向传递

(2) 特异性受体 兴奋

(3) 慢 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,速度较快;在神经元之间则是以电信号→化学信号→电信号的形式传递,速度较慢

(4)脑与脊髓

【分析】分析甲图:b上有神经节,因此b为传入神经,a为感受器,d为神经中枢,c为突触,e为传出神经,f为效应器。分析乙图:乙图为突触结构示意图。

(1)

图甲中b上有神经节,因此b为传入神经,则a表示反射弧中的感受器。在e处实施刺激引起肌肉收缩由于没有经过完整的反射弧,因此不属于反射。由于兴奋在突触间只能由突触前膜向突触后膜单向传递,因此在e处刺激,神经元d上无膜电位的变化。

(2)

据图乙可知,当兴奋传至突触小体时会引起细胞膜上Ca2+通道打开,并使Ca2+内流,从而促进神经递质的释放,神经递质与突触后膜上特异性受体结合,使突触后膜上的钠离子通道打开,钠离子大量内流,引发后一个神经元兴奋。

(3)

由于兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,速度较快;在神经元之间则是以电信号→化学信号→电信号的形式传递,速度较慢,故兴奋通过突触的传递速度比在神经纤维上的传导速度要慢得多。

(4)

兴奋除了在反射弧中传导,还会在脑与脊髓等中枢神经系统中传导。

29. 种群 样方 大 光能、水分 减小 种群密度

【详解】(1)在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群,该研究样地内的所有高羊茅属于一个种群。调查植物的种群密度常采用样方法,因此调查样地内高羊茅的种子产量可采用样方法。

(2)分析曲线和柱形图可知当行距较大时,高羊茅种子籽粒更大、饱满程度更高,是因为每株高羊茅对光能、水分和土壤中矿质元素等非生物因素的利用得很充分。

(3)分析图1可知不同的年份高羊茅种子产量都随行距的增大而减小,其主要原因是随着行距增大,高羊茅种群的种群密度降低。

【点睛】本题重点考查考生对种群的概念以及影响种群数量变化的因素的理解,以曲线和柱状图为依托,重点考查考生的获取信息和整合信息的能力,进一步培养考生的理解与表达的能力。

30.(1) 胰岛A 肝细胞 肝糖原分解

(2) 降低 葡萄糖与IA竞争结合GT

(3) IA IA降血糖的效果更久且能避免引发低血糖的风险(或IA影响应血糖浓度变化发挥作用)

【详解】(1)正常情况下,人体血糖浓度降低时,刺激胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增多,经体液运输作用于肝细胞,促进其内肝糖原分解为葡萄糖,使血糖浓度升高。

(2)据图2可知,随着悬液中葡萄糖浓度的升高,细胞膜上的荧光强度降低。由题干分析,带荧光的IA能与GT和胰岛素受体结合位于红细胞膜上,加入葡萄糖,膜上的荧光强度会下降,意味着IA从膜上脱落下来,加入的葡萄糖浓度越高,膜上的IA越少,由于葡萄糖可以与GT结合而不能与胰岛素受体结合,故推断IA、葡萄糖、GT三者的关系为葡萄糖与IA竞争结合GT。

(3)分析图3,对比两幅图可知,胰岛素会将血糖降至60mg dL-1(低血糖),而IA能将血糖降至100mg dL-1左右;IA能将血糖维持在正常水平约10个小时,而胰岛素只能维持2小时左右,故该实验结果表明IA对血糖水平的调节比外源普通胰岛素更具优势,体现在IA影响应血糖浓度变化发挥作用或IA降血糖的效果更久且能避免低血糖的风险。

【点睛】本题以“智能”胰岛素IA为情境,考查了考生对胰岛素的来源及功能的识记能力,从题干获取信息的能力、识图能力及结合题干信息对实验数据的分析能力及表达能力,以及构建概念模型的能力。

同课章节目录