7《包身工》课件(共46张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 7《包身工》课件(共46张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

部编本高二语文选择性必修中第二单元

<<包身工>>

夏衍

1.语言建构与运用:了解报告文学的一般特征和结构方式,培养阅读报告文学作品的能力,培养筛选信息的能力。

2.思维发展与提升:掌握新闻事实、背景材料、作者的主观评价三方面的内容,并学会据此分析一篇新闻的主要内容和写作特点。

3.审美鉴赏与创造: 关注社会、关心时事、培养对于人的尊严和生存权利以及劳动权利的尊重,

4.文化传承与理解:培养社会责任感和人权意识。

核心素养目标

教学目标

教学重点:本文在结构上的特点、理清两条线索、区分新闻事实与新闻背景。

教学难点:本文选材上点面结合的特点。

情境导入

在旧社会,广大劳动人民在帝国主义的侵略和黑暗势力的压迫下,过着水深火热的生活。报告文学《包身工》反映的就是这样的社会现实。作品记述了当时包身工们悲惨的生活和极端恶劣的生存环境,写出了帝国主义及其帮凶对工人的野蛮压榨和残酷迫害,揭示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运。

这篇报告文学用文学的语言和手法报道社会生活中的典型事件,真实再现了包身工晨起与做工时的悲惨状况,字里行间饱含同情,阅读时要多留意其新闻性与文学性是如何做到有机统一的。文中有大量的细节描写,阅读时要注意分析和体会。另外,还要结合文中交代的一些背景材料,把“包身工”现象放在当时的社会历史背景下去思考,理解造成底层人民苦难的根本原因,体会作者“灵魂的震动”(夏衍《从<包身工>引起的回忆》)。

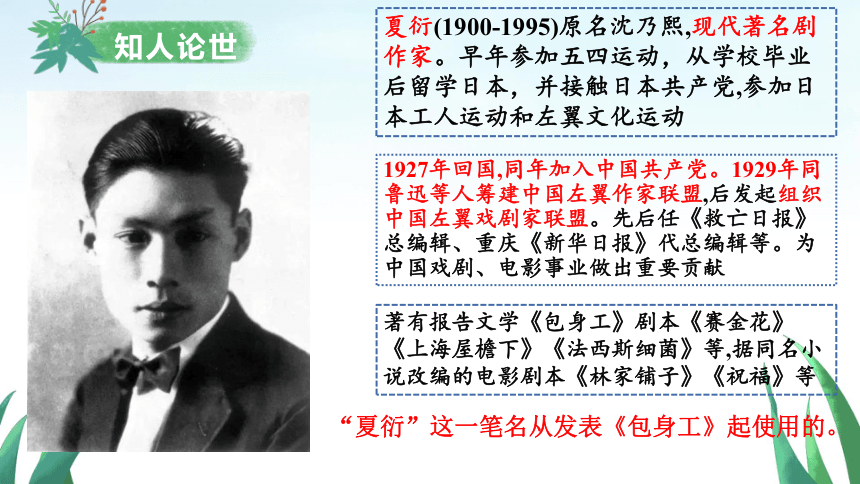

知人论世

夏衍(1900-1995)原名沈乃熙,现代著名剧作家。早年参加五四运动,从学校毕业后留学日本,并接触日本共产党,参加日本工人运动和左翼文化运动

1927年回国,同年加入中国共产党。1929年同鲁迅等人筹建中国左翼作家联盟,后发起组织中国左翼戏剧家联盟。先后任《救亡日报》总编辑、重庆《新华日报》代总编辑等。为中国戏剧、电影事业做出重要贡献

著有报告文学《包身工》剧本《赛金花》《上海屋檐下》《法西斯细菌》等,据同名小说改编的电影剧本《林家铺子》《祝福》等

“夏衍”这一笔名从发表《包身工》起使用的。

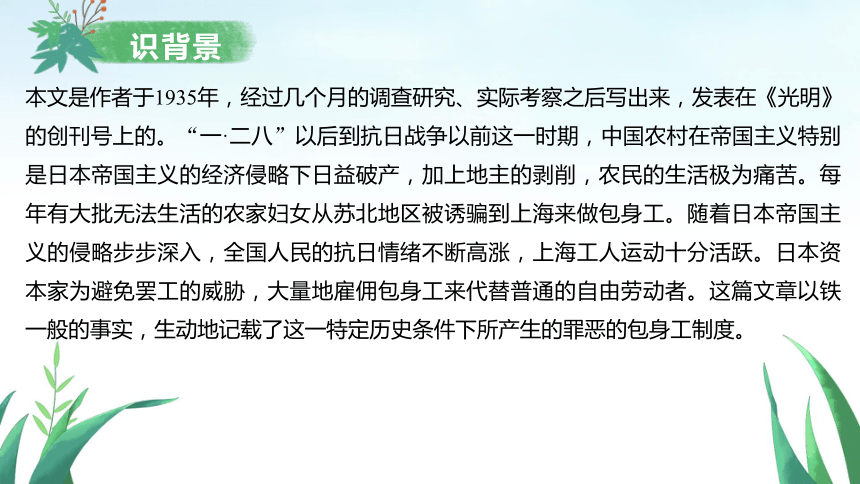

识背景

本文是作者于1935年,经过几个月的调查研究、实际考察之后写出来,发表在《光明》的创刊号上的。“一·二八”以后到抗日战争以前这一时期,中国农村在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下日益破产,加上地主的剥削,农民的生活极为痛苦。每年有大批无法生活的农家妇女从苏北地区被诱骗到上海来做包身工。随着日本帝国主义的侵略步步深入,全国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十分活跃。日本资本家为避免罢工的威胁,大量地雇佣包身工来代替普通的自由劳动者。这篇文章以铁一般的事实,生动地记载了这一特定历史条件下所产生的罪恶的包身工制度。

知识拓展

报告文学

报告文学是文学体裁的一种,散文的一类,是文艺通讯、速写、特写、采访报告等的总称,是文学创作中的“轻骑兵”。可以写人,可以写事,也可以写问题。是一种在真人真事的基础上塑造艺术形象,以文学手段及时反映现实生活的文学体裁。因为它是“报告”,就要求所反映的是真人真事;又因为它是“文学”,就要求所反映出来的真人真事具有典型性,允许一定的艺术加工。简单地说就是运用文学艺术的形式真实、及时地反映社会生活事件和人物活动的一种文学体裁,具有“文学轻骑兵”的作用。特征是写真纪实,报告文学兼有文学性、新闻性和政论性三个特点。

解题

报告文学可以写人,可以写事,也可以写问题。《包身工》属于第三种,写问题。以“包身工”为题,点明文章以包身工问题为中心;同时也暗示文章的中心思想:通过写包身工的悲惨生活,揭露“包身工”制度。

这篇作品虽是以写问题为中心,也离不开写人物。一共两类人物:一类是包身工,一类是压迫和剥削包身工的带工老板、老板娘、东洋婆、打杂的、拿摩温、荡管等。着重要写的是包身工,写第二类人物也是为了描写包身工。全篇没有一个完整的人物和事件,但作为整个包身工形象却十分鲜明。

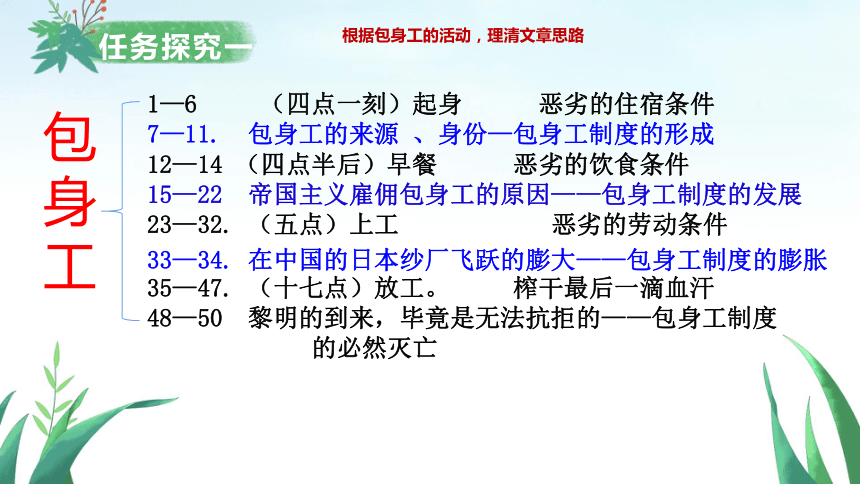

任务探究一

根据包身工的活动,理清文章思路

1—6 (四点一刻)起身 恶劣的住宿条件

7—11. 包身工的来源 、身份—包身工制度的形成

12—14 (四点半后)早餐 恶劣的饮食条件

15—22 帝国主义雇佣包身工的原因——包身工制度的发展

23—32. (五点)上工 恶劣的劳动条件

33—34. 在中国的日本纱厂飞跃的膨大——包身工制度的膨胀

35—47. (十七点)放工。 榨干最后一滴血汗

48—50 黎明的到来,毕竟是无法抗拒的——包身工制度

的必然灭亡

包身工

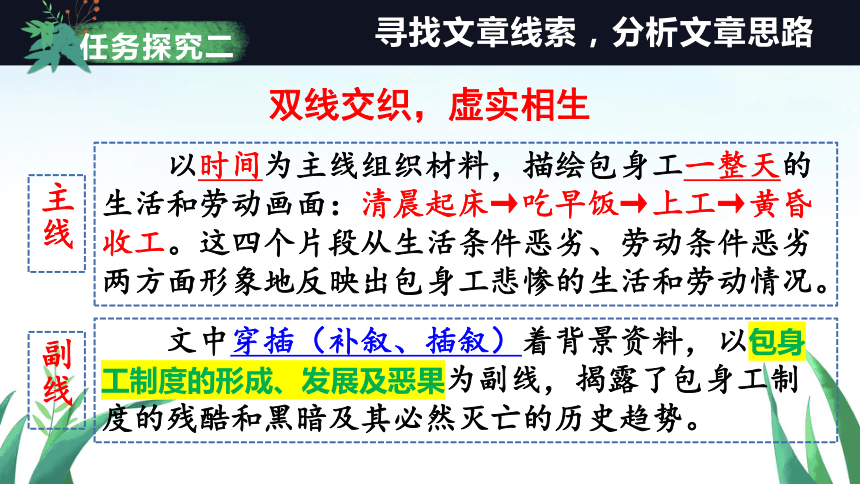

寻找文章线索,分析文章思路

双线交织,虚实相生

以时间为主线组织材料,描绘包身工一整天的生活和劳动画面:清晨起床→吃早饭→上工→黄昏收工。这四个片段从生活条件恶劣、劳动条件恶劣两方面形象地反映出包身工悲惨的生活和劳动情况。

主线

文中穿插(补叙、插叙)着背景资料,以包身工制度的形成、发展及恶果为副线,揭露了包身工制度的残酷和黑暗及其必然灭亡的历史趋势。

副线

任务探究二

任务探究三

1、本文是以什么线索组织材料的?

【明确】

课文以时间为线索,围绕包身工一天的生活和做工来组织材料,中间穿插一些背景材料和作者的议论。

作者把散乱的不完整的材料,像剪接电影一样,高度集中地组织在包身工从清晨到黄昏放工一天的时间里。

首先是四点一刻,……之后补叙了……然后是四点半, ……接着进一步追根究源, ……最后是五点钟之后, ……紧接着插叙……如此安排,叙议结合,层次清楚。

任务探究四

2、作者报告了包身工一天的生活与工作情况,为什么还要穿插包身工制度的起因、发展和趋向等内容?

作者在安排结构时能把握读者的心理规律,精心而巧妙地安排材料,既具体地再现包身工的一天生活情况,又根据本文主题的需要穿插包身工制度的起因、发展和趋向,展示造成包身工悲惨命运的复杂背景,两条线索交互发展,有机地结合,使读者对包身工制度的罪恶,既有触目惊心的直观印象,又有深入全面的历史认识,达到了虚实相生的表达效果,深化了主题。

任务探究五

1、本文题目是包身工,请根据课文内容给“包身工”下一个定义,并思考作者为什么要以包身工为题?题目和课文有什么关系?

①包身工:旧社会一种变相的贩卖奴隶的形式,被贩卖的是女孩子,由承包人送到工厂去做工,身体无自由,工钱全归承包人所有。

②本文的提法——包身工:“她们的身体,已经以一种奇妙的方式给了叫做‘带工’的老板。”

“包”:立“包身契”。“奇妙”:不仅在于这些女孩子近乎被拐骗,而且是一仆二主,一主是日本资本家(工头是拿莫温),一主是中国二老板,带工的。日本资本家称她们是“试验工”“养成工”,中国带工者称她们是“包身工”。

任务探究六

2、作者是从几个方面再现了旧中国包身工的苦难生活的?

“吃”——一洋铅桶糨糊一般的薄粥、两粥一饭,中午的饭和晚上的粥,由老板差人给她们送进工厂里去。粥的成分并不和一般通用的意义一样,里面是较少的米、锅焦、碎米和较多的乡下人用来喂猪的豆腐渣,莴苣的菜叶就是难得的佳肴。

“穿”——没有例外地穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫,下面是玄色或者条纹的裤子,长头发,很多还梳着辫子,破脏的粗布鞋,缠着未放大的脚,走路也就有点蹒跚的样子。

任务探究六

“住”——蜂房般的格子,七尺阔,十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十七八个“猪猡”,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面。长方形的,红砖墙严密地封锁着的工房区域,像鸽子笼一般地分得均匀,平均住着三十二三个“懒虫”和“猪猡”。

“行”(上工)——包身工没有自由,只能在严密监视下往来于工房和工厂之间,两点一线,终日面临着音响、尘埃和湿气三大威胁,“人人得而欺之”。

2、作者是从几个方面再现了旧中国包身工的苦难生活的?

任务探究七

3、从你收集到得信息中,可以看出包身工过着怎样的悲惨生活?

劳动强度最重

地位最低

待遇最差

痛苦最深

猪狗般的非人生活

任务探究八

本文主旨在于表现包身工这个群体的生活,从而表现包身工制度的黑暗、残酷,那么作者重点描写“芦柴棒”起什么作用?

任务探究九

典型人物:芦柴棒、小福子、不知名女工

一、芦柴棒

1.出场:十五六岁;手脚瘦得像芦柴梗一样。

2.重病遭打:将身体慢慢的移到屋子的角上,缩做一团,尽可能不占地方;手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼;“露骨”的突出的脚腿,碰痛了他的脚趾;顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。

3.骨瘦如柴:身体实在瘦得太可怕了,放工的时候,厂门口的“抄身婆”也不愿意去接触她的身体,“骷髅一样,摸着他的骨头会做噩梦!”

任务探究九

典型人物:芦柴棒、小福子、不知名女工

二、小福子:

挨罚 拿莫温打得比平时格外着力;东洋婆揪住小福子的耳朵,将他扯到太平龙头前面,叫她向着墙壁立着;拿莫温拿起一个丢在地上的皮带盘芯子,不怀好意的叫她顶在头上。

三、不知名的女工

惨遭毒打 一把揪住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般听不清的嚷骂;血和惨叫使整个工房的人都怔住了,大家都在发抖;打倦了之后,再在老板娘的亭子楼里吊了一晚。

任务探究十

作者重点描写“芦柴棒”起什么作用?

点面结合

面:一般的、概括性的材料

(骨架)

↓↑

(血肉)

点:典型人物、事件、细节、场面

主要是人物的群体描写,写包身工的起床、吃粥、进工厂等等。

主要是具体事物描写,芦柴棒、小福子等

无名女工

惨遭毒打

“芦柴棒”

骨瘦如柴

小福子挨罚

“芦柴棒” 重

病遭受毒打

“芦柴棒”

出场

面

面上的描写使所写的内容有整体感,点上的描写则使所写的内容既充实丰满,又生动形象,给读者以深刻的印象。

起床

早餐

上工

放工

放工

任务探究十

任务探究十

点面结合

面上的描写使所写的内容有整体感,点上的描写则使所写的内容既充实丰满,又生动形象,给读者以深刻的印象。

除了“芦柴棒”之外,还有小福子、写信的无名女工都是点,起到窥一斑见全豹的作用,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运,准确而深刻地再现包身工制度的黑暗、残酷。

作者重点描写“芦柴棒”起什么作用?

任务探究十一

1.朗读描写包身工生活的段落和“芦柴棒”或“小福子”遭遇的段落,体会并分析细节描写的作用。

①作者通过动作描写和语言描写,重点描写了芦柴棒在病重时惨遭毒打的情况,以此证明包身工“没有‘做’或者‘不做’的自由”,表现了她们所受的残酷压迫。

“见机”“缩作一团”“做着手势”,写出了“芦柴棒”的可怜。打杂的先是“抓”,接着“摔”“踢”,动作一次比一次狠,最后竟然“夺过一盆……冷水”迎头泼去,多么歹毒!而老板娘的笑和话语,更表现了她蛇蝎一样的心肠。

任务探究十一

1.朗读描写包身工生活的段落和“芦柴棒”或“小福子”遭遇的段落,体会并分析细节描写的作用。

作者在这里运用了以点带面的写法,“芦柴棒”是点,“包身工”是面。“面” 主要是人物的群体描写。写包身工的起床、吃粥、进工厂等等。作者速写式地描出包身工这个群体。从整体描写中表现包身工制度的黑暗,残酷。

“芦柴棒”是众多包身工中的一个典型人物,作者虽然只写了一个“芦柴棒”,但读者看到的却是成百上千个“芦柴棒”。

作者通过对“芦柴棒”的悲惨遭遇的描述,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运,有力地揭露了帝国主义及其走狗的凶残、狠毒。

点面结合的手法

任务探究十二

请对第49、50段进行赏析,说一说它们的表达效果.。

①第49段运用排比句六个“没有”,强调黑暗深重,表达作者对包身工制度的极大愤慨。

②“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,揭露了包身工遭受的压迫之深重。

③第50段直抒胸臆,诅咒了肆行压榨和虐待人民的黑暗社会,表现了摧毁包身工制度的强烈愿望,同时对反动统治者发出警告,深信光明必将到来。

任务探究十九

比喻、拟人、反语

1.手脚瘦得像芦柴棒一样.

2.红砖头的怪物,已经张着嘴巴等待它的滋养物了.

3.很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼.

4.包身工是一种“罐装了的劳动力”.

5.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴.

6.这种文明的惩罚,有时会叫你继续到两小时 以上.

任务探究二十

对比手法

包身工

住的“充满了汗臭、粪臭和湿气”“像鸽笼一般”的工房;

吃的“浆糊一般“的薄粥;

穿的“褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫”;

收入“每天三角八分”。

带工老板

穿的“拷绸”之类。

收入不仅可以放债起屋买田,还能兼营茶楼浴室理发一类的买卖。

作用

刻画出包身工奴隶一般的生活,揭露了帝国主义和中国封建势力相勾结残酷压榨包身工血汗的罪行。

任务探究二十一

类比方法

船户养墨鸭——捕鱼——卖钱(没有虐待)

带工老板——饲养包身工——赚钱(没有温情)

类比作用:形象地阐说了帝国主义及其买

办们与包身工的剥削与被剥削的关系,有力

地控诉了包身工制度的罪过。

修辞手法 表达效果

对比 包身工与带工老板在住、吃、穿着打扮、收入等方面的对比,深刻地揭露了帝国主义和中国封建买办势力相互勾结,残酷压榨包身工血汗的滔天罪行。

包身工与“外头工人”的对比,真实地刻画出包身工奴隶一般的境地。

比喻 借喻:用“猪猡”“懒虫”“机器”借喻包身工,说明带工老板根本不把包身工当人看,而是把他们当作赚钱的工具;用“罐头”借喻日本纱厂,说明包身工无处可逃的悲惨境地。

任务探究二十一

任务探究二十一

比喻 明喻:作者用船户养墨鸭捕鱼的事,比喻帝国主义及其买办们与包身工的剥削与被剥削的关系,十分精当,有力地控诉了吃人的包身工制度。

反语 褒词贬用:“带工头不假思索地就爱上了殴打这办法”,“爱”,褒词贬用,揭露了带工老板们为了榨取包身工的血汗而不择手段、丧尽天良的豺狼本性。另外,像“慈祥”“佳肴”“文明”“合理”等都具有辛辣的讽刺意味。

贬词褒用:“去游说那些无力‘饲养’可又不忍让他们的儿女饿死的同乡”,“饲养”一词,贬词褒用,反映了在帝国主义的经济侵略下,当时的中国农村经济日益凋敝,再加上地主、商人的层层盘剥,农民的生活极为贫困,无力对自己的亲生子女给予应有的抚养的悲惨情况。

任务探究二十二

细节描写

打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头部不到一尺的马桶上很响地小便。

工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一样的弯,面色像死人一样的惨!

任务探究二十三

记叙:本文通过对“ 包身工” 悲惨的日常生活和恶劣的劳动条件的具体记叙, 揭露了帝国主义和封建势力的罪恶。

记叙的方式又分顺叙、补叙和插叙。

顺叙——文章以“ 包身工” 一天的生活为组织材料的主线, 按时间顺序记叙了“ 包身工” 起床、吃饭、上工、收工等生活场景。

补叙——“ 包身工” 的来历、身份。

插叙——日本厂家特别愿意雇佣“ 包身工” 的原因和日本纱厂迅速膨大的事实。

任务探究二十四

说明:本文在记叙的同时, 采用了说明的方法, 更深刻地揭露了“ 包身工” 制度的罪恶。

在叙述包身工的来历、身份时, 有准确的说明——包身工制度是由于帝国主义的经济侵略, 造成中国农村的迅速破产而产生的。

在插叙雇佣包身工的原因时也有说明——包身工制度的恶性发展, 是帝国主义与封建势力相勾结促成的。

文中还用了大量确凿的数字说明——帝国主义的垄断资本, 是靠榨取劳动人民的血汗而膨大发展起来的。

任务探究二十五

议论:本文议论有的穿插在记叙、描写之中,使记叙、描写富有哲理性,有的以议论作为记叙、描写的总结, 点明要旨。

记叙包身工起床,兼议包身工制度的产生;

记叙包身工的早餐, 兼议包身工制度的发展;

记叙包身工上工, 兼议外国资本家对中国工人阶级的压迫剥削;

最后三段的议论重点, 控诉吃人的包身工制度, 警告中外吃人者。通过事理的议沦, 使文章的主题升华到一个新的高度, 具有极强的鼓动性和战斗力。

任务探究二十六

1、粥菜?是不可能有的。有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

这是通过反问和褒词贬用(贬词褒用)的修辞手法,含蓄地表达感情。“慈祥”这个褒义词,在这句中转为贬义了,这说明有的老板提供“粥菜”,看起来好像是为了改善包身工生活,实质上却是心怀鬼胎,为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”本是褒义词,指美味可口的鱼肉等荤菜。从菜场上收集来的菜叶当然算不上什么佳肴,作者故意称为“佳肴”,变褒为贬,反衬出包身工粥菜之难得及质量之粗,暗含讽刺的意味。

任务探究二十七

2、两粥一饭,十二小时工作,劳动强化,工房和老板家庭的义务服役,猪一般的生活,泥土一般地被践踏———血肉造成的“机器”,终究和钢铁造成的不一样,包身契上写明的三年期间,能够做满的大概不到三分之二。工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一般的弯,面色像死人一般的惨,咳着,喘着,淌着冷汗,还是被压迫着做工。

六个短语概述了包身工一天的全部悲惨遭遇,排比加强了语气节奏,增强了感彩。“机器”借指包身工。“猪”的比喻说明包身工物质生活待遇的恶劣;“泥土”的比喻说明包身工地位的低下和毫无人身保障;“芦柴棒、弓”等比喻,直观地展现了包身工的凄惨形象,具有极强的感染力。

“工作,工作……咳着,喘着,淌着冷汗,还是被压迫着做工”等句子用了反复咏叹的方 法,表达了作者对包身工悲惨命运的深切同情。

任务探究二十八

3、在这千万被压榨的包身工中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有人道。这儿有的是二十世纪的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的十六世纪封建制度下的奴隶!

这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。后一句中,“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

任务探究二十九

4、黑夜,静寂得像死一般的黑夜!但是,黎明的到来,毕竟是无法抗拒的。索洛警告美国人当心枕木下的尸首,我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂。

直抒胸臆,表现了作者要摧毁包身工这一罪恶制度强烈的愿望。同时,向肆无忌惮地压榨中国劳动人民的帝国主义者和一切反动统治者发出了警告:当心呻吟着的那些锭子上的冤魂。这就使这篇侧重于揭露黑暗的报告文学,显出了一点亮色。

任务探究三十

3.“芦柴棒”这个形象在文中出现了四次。请在文中找出并分析各次的作用。

第一次: 名字的由来。 作用:突出她的瘦,从侧面反映包身工生活的艰难;

突出她地位低下,以代号来代表她这个人。

第二次: 生病受罚。 作用:揭露带工老板的凶狠残暴、老板娘的冷漠

无情、芦柴棒受虐之凄惨。

第三次: 放工抄身。 作用:从侧面反映芦柴棒的枯瘦,以其他人的同情

反衬带工老板的无情和贪婪。

第四次: 收入状况。 作用:突出老板获利之巨和包身工的劳动所得,两

相对比突出包身工制度的不公正。

任务探究三十一

4.文中写了小福子怎样的故事 有何作用

包身工是“人人得而欺之”的,这话很能表现出她们悲惨的处境。文章对小福子受罚的叙述与描写正体现了这一点。她只因为“整好了的烂纱没有装起”这点小事就遭打,拿莫温殴打她,东洋婆罚她头顶皮带盘心子向着墙壁站立,罚了两小时,赶不出一天的活,带工老板又会殴打她。此外还有“饿饭、吊起、关黑房间”等惩罚。

对小福子受罚的描写表现了包身工受罚的随意性、残酷性、多样性和时间长等特点,典型地表现了她们受压迫的惨重,具体而深刻地揭露了帝国主义与中国封建势力相勾结,任意凌辱工人的罪行。从中可以看出中外剥削者凶残的面目。

任务探究三十二

5.为什么文章既描写了包身工的悲惨生活,还要议论包身工制度

运用了描写、记叙,说明、议论相结合的写法,两者结合,互为补充。描写、记叙部分好像电影中的特写镜头,说明、议论部分好像是特写镜头的解说词。特写使人获得形象认识,解说使人获得本质认识。随着时间的推移,包身工的生活图景越来越清晰,读者对包身工制度本质的认识越来越深刻。

任务探究三十三

6.文章结尾一段有什么作用

这段文字写得含蓄深沉。尽管中国仍处于“长夜难明”“魔鬼横行”的时候,但是中国人民永远也不会屈服,他们一定会勇敢地站起来,坚决地与反动势力做斗争,黑夜终将过去,黎明必将到来。本段文字表达了作者对光明必将到来的坚定信心。同时,这又是对帝国主义资本家及其走狗帮凶带工老板的严正警告,表达了作者义愤填膺的感情。这就使这篇侧重于揭露黑暗的报告文学,显出了一抹亮色,从而升华了作品主题。

任务探究二十五

7.包身工受到了非人的剥削和压迫,她们的这种悲惨命运是谁造成的

① 直接造成包身工悲惨命运的是带工老板。包身工是被带工老板凭着“可以将一根稻草讲成金条的嘴巴”从农村骗来的,是“顺从地替带工赚钱的‘机器’”。“包身工的身体是属于带工老板的”,“她们根本就没有‘做’或者‘不做’的自由”。

② 造成包身工悲惨命运的还有“东洋婆”和走狗“拿莫温”。他们随时会给包身工殴打、罚工钱和“停生意”的惩罚,殴打之外还有饿饭、吊起、关黑房间等方法,种种惩罚让包身工苦不堪言。

③ 造成包身工悲惨命运的罪魁祸首是国民党统治下帝国主义和封建势力相互勾结而形成的制度,是压榨中国人民的反动统治者。包身工制度是在半殖民地半封建社会的温床上,受到国民党反动政府“特殊优惠”的保护,伴随着中国农村经济的衰败生长出来的一颗毒瘤。

任务探究三十四

文中“褒词贬用”(有时“贬词褒用”)的句段较多,请择其部分作简单分析。

答案 (1)“有几个‘慈祥’的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。”句中的“慈祥”“佳肴”本是褒义词,在句中转化为贬义了。老板提供的这些菜叶,对包身工而言已是难得的美食,反衬包身工的饮食条件之恶劣;对老板而言,却能从包身工身上榨取到更多的利润。这样就形象地表达了作者对包身工的悲惨遭遇的同情和对老板残酷剥削包身工的愤慨。

(2)“这些在东洋厂里有‘脚路’的带工……去游说那些无力‘饲养’可又不忍让他们的儿女饿死的同乡。”句中的“饲养”,可看作“贬词褒用”,形象地表现了灾荒中的父母把儿女包给带工老板的无奈和辛酸,表现了带工老板为了利益不仁不义的丑恶嘴脸。

小结

往事不堪回首,历史的车轮缓慢向前行,人性的觉醒、文明的进步有一个缓慢的过程,在越来越重视人权和人道主义的今天,我们回顾历史,讨论现实,是为了历史的惨剧不再发生,是为了明天的生活更加美好!

铭记历史

永不遗忘

部编本高二语文选择性必修中第二单元

<<包身工>>

夏衍

1.语言建构与运用:了解报告文学的一般特征和结构方式,培养阅读报告文学作品的能力,培养筛选信息的能力。

2.思维发展与提升:掌握新闻事实、背景材料、作者的主观评价三方面的内容,并学会据此分析一篇新闻的主要内容和写作特点。

3.审美鉴赏与创造: 关注社会、关心时事、培养对于人的尊严和生存权利以及劳动权利的尊重,

4.文化传承与理解:培养社会责任感和人权意识。

核心素养目标

教学目标

教学重点:本文在结构上的特点、理清两条线索、区分新闻事实与新闻背景。

教学难点:本文选材上点面结合的特点。

情境导入

在旧社会,广大劳动人民在帝国主义的侵略和黑暗势力的压迫下,过着水深火热的生活。报告文学《包身工》反映的就是这样的社会现实。作品记述了当时包身工们悲惨的生活和极端恶劣的生存环境,写出了帝国主义及其帮凶对工人的野蛮压榨和残酷迫害,揭示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运。

这篇报告文学用文学的语言和手法报道社会生活中的典型事件,真实再现了包身工晨起与做工时的悲惨状况,字里行间饱含同情,阅读时要多留意其新闻性与文学性是如何做到有机统一的。文中有大量的细节描写,阅读时要注意分析和体会。另外,还要结合文中交代的一些背景材料,把“包身工”现象放在当时的社会历史背景下去思考,理解造成底层人民苦难的根本原因,体会作者“灵魂的震动”(夏衍《从<包身工>引起的回忆》)。

知人论世

夏衍(1900-1995)原名沈乃熙,现代著名剧作家。早年参加五四运动,从学校毕业后留学日本,并接触日本共产党,参加日本工人运动和左翼文化运动

1927年回国,同年加入中国共产党。1929年同鲁迅等人筹建中国左翼作家联盟,后发起组织中国左翼戏剧家联盟。先后任《救亡日报》总编辑、重庆《新华日报》代总编辑等。为中国戏剧、电影事业做出重要贡献

著有报告文学《包身工》剧本《赛金花》《上海屋檐下》《法西斯细菌》等,据同名小说改编的电影剧本《林家铺子》《祝福》等

“夏衍”这一笔名从发表《包身工》起使用的。

识背景

本文是作者于1935年,经过几个月的调查研究、实际考察之后写出来,发表在《光明》的创刊号上的。“一·二八”以后到抗日战争以前这一时期,中国农村在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下日益破产,加上地主的剥削,农民的生活极为痛苦。每年有大批无法生活的农家妇女从苏北地区被诱骗到上海来做包身工。随着日本帝国主义的侵略步步深入,全国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十分活跃。日本资本家为避免罢工的威胁,大量地雇佣包身工来代替普通的自由劳动者。这篇文章以铁一般的事实,生动地记载了这一特定历史条件下所产生的罪恶的包身工制度。

知识拓展

报告文学

报告文学是文学体裁的一种,散文的一类,是文艺通讯、速写、特写、采访报告等的总称,是文学创作中的“轻骑兵”。可以写人,可以写事,也可以写问题。是一种在真人真事的基础上塑造艺术形象,以文学手段及时反映现实生活的文学体裁。因为它是“报告”,就要求所反映的是真人真事;又因为它是“文学”,就要求所反映出来的真人真事具有典型性,允许一定的艺术加工。简单地说就是运用文学艺术的形式真实、及时地反映社会生活事件和人物活动的一种文学体裁,具有“文学轻骑兵”的作用。特征是写真纪实,报告文学兼有文学性、新闻性和政论性三个特点。

解题

报告文学可以写人,可以写事,也可以写问题。《包身工》属于第三种,写问题。以“包身工”为题,点明文章以包身工问题为中心;同时也暗示文章的中心思想:通过写包身工的悲惨生活,揭露“包身工”制度。

这篇作品虽是以写问题为中心,也离不开写人物。一共两类人物:一类是包身工,一类是压迫和剥削包身工的带工老板、老板娘、东洋婆、打杂的、拿摩温、荡管等。着重要写的是包身工,写第二类人物也是为了描写包身工。全篇没有一个完整的人物和事件,但作为整个包身工形象却十分鲜明。

任务探究一

根据包身工的活动,理清文章思路

1—6 (四点一刻)起身 恶劣的住宿条件

7—11. 包身工的来源 、身份—包身工制度的形成

12—14 (四点半后)早餐 恶劣的饮食条件

15—22 帝国主义雇佣包身工的原因——包身工制度的发展

23—32. (五点)上工 恶劣的劳动条件

33—34. 在中国的日本纱厂飞跃的膨大——包身工制度的膨胀

35—47. (十七点)放工。 榨干最后一滴血汗

48—50 黎明的到来,毕竟是无法抗拒的——包身工制度

的必然灭亡

包身工

寻找文章线索,分析文章思路

双线交织,虚实相生

以时间为主线组织材料,描绘包身工一整天的生活和劳动画面:清晨起床→吃早饭→上工→黄昏收工。这四个片段从生活条件恶劣、劳动条件恶劣两方面形象地反映出包身工悲惨的生活和劳动情况。

主线

文中穿插(补叙、插叙)着背景资料,以包身工制度的形成、发展及恶果为副线,揭露了包身工制度的残酷和黑暗及其必然灭亡的历史趋势。

副线

任务探究二

任务探究三

1、本文是以什么线索组织材料的?

【明确】

课文以时间为线索,围绕包身工一天的生活和做工来组织材料,中间穿插一些背景材料和作者的议论。

作者把散乱的不完整的材料,像剪接电影一样,高度集中地组织在包身工从清晨到黄昏放工一天的时间里。

首先是四点一刻,……之后补叙了……然后是四点半, ……接着进一步追根究源, ……最后是五点钟之后, ……紧接着插叙……如此安排,叙议结合,层次清楚。

任务探究四

2、作者报告了包身工一天的生活与工作情况,为什么还要穿插包身工制度的起因、发展和趋向等内容?

作者在安排结构时能把握读者的心理规律,精心而巧妙地安排材料,既具体地再现包身工的一天生活情况,又根据本文主题的需要穿插包身工制度的起因、发展和趋向,展示造成包身工悲惨命运的复杂背景,两条线索交互发展,有机地结合,使读者对包身工制度的罪恶,既有触目惊心的直观印象,又有深入全面的历史认识,达到了虚实相生的表达效果,深化了主题。

任务探究五

1、本文题目是包身工,请根据课文内容给“包身工”下一个定义,并思考作者为什么要以包身工为题?题目和课文有什么关系?

①包身工:旧社会一种变相的贩卖奴隶的形式,被贩卖的是女孩子,由承包人送到工厂去做工,身体无自由,工钱全归承包人所有。

②本文的提法——包身工:“她们的身体,已经以一种奇妙的方式给了叫做‘带工’的老板。”

“包”:立“包身契”。“奇妙”:不仅在于这些女孩子近乎被拐骗,而且是一仆二主,一主是日本资本家(工头是拿莫温),一主是中国二老板,带工的。日本资本家称她们是“试验工”“养成工”,中国带工者称她们是“包身工”。

任务探究六

2、作者是从几个方面再现了旧中国包身工的苦难生活的?

“吃”——一洋铅桶糨糊一般的薄粥、两粥一饭,中午的饭和晚上的粥,由老板差人给她们送进工厂里去。粥的成分并不和一般通用的意义一样,里面是较少的米、锅焦、碎米和较多的乡下人用来喂猪的豆腐渣,莴苣的菜叶就是难得的佳肴。

“穿”——没有例外地穿着短衣,上面是褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫,下面是玄色或者条纹的裤子,长头发,很多还梳着辫子,破脏的粗布鞋,缠着未放大的脚,走路也就有点蹒跚的样子。

任务探究六

“住”——蜂房般的格子,七尺阔,十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十七八个“猪猡”,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面。长方形的,红砖墙严密地封锁着的工房区域,像鸽子笼一般地分得均匀,平均住着三十二三个“懒虫”和“猪猡”。

“行”(上工)——包身工没有自由,只能在严密监视下往来于工房和工厂之间,两点一线,终日面临着音响、尘埃和湿气三大威胁,“人人得而欺之”。

2、作者是从几个方面再现了旧中国包身工的苦难生活的?

任务探究七

3、从你收集到得信息中,可以看出包身工过着怎样的悲惨生活?

劳动强度最重

地位最低

待遇最差

痛苦最深

猪狗般的非人生活

任务探究八

本文主旨在于表现包身工这个群体的生活,从而表现包身工制度的黑暗、残酷,那么作者重点描写“芦柴棒”起什么作用?

任务探究九

典型人物:芦柴棒、小福子、不知名女工

一、芦柴棒

1.出场:十五六岁;手脚瘦得像芦柴梗一样。

2.重病遭打:将身体慢慢的移到屋子的角上,缩做一团,尽可能不占地方;手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼;“露骨”的突出的脚腿,碰痛了他的脚趾;顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。

3.骨瘦如柴:身体实在瘦得太可怕了,放工的时候,厂门口的“抄身婆”也不愿意去接触她的身体,“骷髅一样,摸着他的骨头会做噩梦!”

任务探究九

典型人物:芦柴棒、小福子、不知名女工

二、小福子:

挨罚 拿莫温打得比平时格外着力;东洋婆揪住小福子的耳朵,将他扯到太平龙头前面,叫她向着墙壁立着;拿莫温拿起一个丢在地上的皮带盘芯子,不怀好意的叫她顶在头上。

三、不知名的女工

惨遭毒打 一把揪住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般听不清的嚷骂;血和惨叫使整个工房的人都怔住了,大家都在发抖;打倦了之后,再在老板娘的亭子楼里吊了一晚。

任务探究十

作者重点描写“芦柴棒”起什么作用?

点面结合

面:一般的、概括性的材料

(骨架)

↓↑

(血肉)

点:典型人物、事件、细节、场面

主要是人物的群体描写,写包身工的起床、吃粥、进工厂等等。

主要是具体事物描写,芦柴棒、小福子等

无名女工

惨遭毒打

“芦柴棒”

骨瘦如柴

小福子挨罚

“芦柴棒” 重

病遭受毒打

“芦柴棒”

出场

面

面上的描写使所写的内容有整体感,点上的描写则使所写的内容既充实丰满,又生动形象,给读者以深刻的印象。

起床

早餐

上工

放工

放工

任务探究十

任务探究十

点面结合

面上的描写使所写的内容有整体感,点上的描写则使所写的内容既充实丰满,又生动形象,给读者以深刻的印象。

除了“芦柴棒”之外,还有小福子、写信的无名女工都是点,起到窥一斑见全豹的作用,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运,准确而深刻地再现包身工制度的黑暗、残酷。

作者重点描写“芦柴棒”起什么作用?

任务探究十一

1.朗读描写包身工生活的段落和“芦柴棒”或“小福子”遭遇的段落,体会并分析细节描写的作用。

①作者通过动作描写和语言描写,重点描写了芦柴棒在病重时惨遭毒打的情况,以此证明包身工“没有‘做’或者‘不做’的自由”,表现了她们所受的残酷压迫。

“见机”“缩作一团”“做着手势”,写出了“芦柴棒”的可怜。打杂的先是“抓”,接着“摔”“踢”,动作一次比一次狠,最后竟然“夺过一盆……冷水”迎头泼去,多么歹毒!而老板娘的笑和话语,更表现了她蛇蝎一样的心肠。

任务探究十一

1.朗读描写包身工生活的段落和“芦柴棒”或“小福子”遭遇的段落,体会并分析细节描写的作用。

作者在这里运用了以点带面的写法,“芦柴棒”是点,“包身工”是面。“面” 主要是人物的群体描写。写包身工的起床、吃粥、进工厂等等。作者速写式地描出包身工这个群体。从整体描写中表现包身工制度的黑暗,残酷。

“芦柴棒”是众多包身工中的一个典型人物,作者虽然只写了一个“芦柴棒”,但读者看到的却是成百上千个“芦柴棒”。

作者通过对“芦柴棒”的悲惨遭遇的描述,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运,有力地揭露了帝国主义及其走狗的凶残、狠毒。

点面结合的手法

任务探究十二

请对第49、50段进行赏析,说一说它们的表达效果.。

①第49段运用排比句六个“没有”,强调黑暗深重,表达作者对包身工制度的极大愤慨。

②“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,揭露了包身工遭受的压迫之深重。

③第50段直抒胸臆,诅咒了肆行压榨和虐待人民的黑暗社会,表现了摧毁包身工制度的强烈愿望,同时对反动统治者发出警告,深信光明必将到来。

任务探究十九

比喻、拟人、反语

1.手脚瘦得像芦柴棒一样.

2.红砖头的怪物,已经张着嘴巴等待它的滋养物了.

3.很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼.

4.包身工是一种“罐装了的劳动力”.

5.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴.

6.这种文明的惩罚,有时会叫你继续到两小时 以上.

任务探究二十

对比手法

包身工

住的“充满了汗臭、粪臭和湿气”“像鸽笼一般”的工房;

吃的“浆糊一般“的薄粥;

穿的“褪色和油脏了的湖绿乃至莲青的短衫”;

收入“每天三角八分”。

带工老板

穿的“拷绸”之类。

收入不仅可以放债起屋买田,还能兼营茶楼浴室理发一类的买卖。

作用

刻画出包身工奴隶一般的生活,揭露了帝国主义和中国封建势力相勾结残酷压榨包身工血汗的罪行。

任务探究二十一

类比方法

船户养墨鸭——捕鱼——卖钱(没有虐待)

带工老板——饲养包身工——赚钱(没有温情)

类比作用:形象地阐说了帝国主义及其买

办们与包身工的剥削与被剥削的关系,有力

地控诉了包身工制度的罪过。

修辞手法 表达效果

对比 包身工与带工老板在住、吃、穿着打扮、收入等方面的对比,深刻地揭露了帝国主义和中国封建买办势力相互勾结,残酷压榨包身工血汗的滔天罪行。

包身工与“外头工人”的对比,真实地刻画出包身工奴隶一般的境地。

比喻 借喻:用“猪猡”“懒虫”“机器”借喻包身工,说明带工老板根本不把包身工当人看,而是把他们当作赚钱的工具;用“罐头”借喻日本纱厂,说明包身工无处可逃的悲惨境地。

任务探究二十一

任务探究二十一

比喻 明喻:作者用船户养墨鸭捕鱼的事,比喻帝国主义及其买办们与包身工的剥削与被剥削的关系,十分精当,有力地控诉了吃人的包身工制度。

反语 褒词贬用:“带工头不假思索地就爱上了殴打这办法”,“爱”,褒词贬用,揭露了带工老板们为了榨取包身工的血汗而不择手段、丧尽天良的豺狼本性。另外,像“慈祥”“佳肴”“文明”“合理”等都具有辛辣的讽刺意味。

贬词褒用:“去游说那些无力‘饲养’可又不忍让他们的儿女饿死的同乡”,“饲养”一词,贬词褒用,反映了在帝国主义的经济侵略下,当时的中国农村经济日益凋敝,再加上地主、商人的层层盘剥,农民的生活极为贫困,无力对自己的亲生子女给予应有的抚养的悲惨情况。

任务探究二十二

细节描写

打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头部不到一尺的马桶上很响地小便。

工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一样的弯,面色像死人一样的惨!

任务探究二十三

记叙:本文通过对“ 包身工” 悲惨的日常生活和恶劣的劳动条件的具体记叙, 揭露了帝国主义和封建势力的罪恶。

记叙的方式又分顺叙、补叙和插叙。

顺叙——文章以“ 包身工” 一天的生活为组织材料的主线, 按时间顺序记叙了“ 包身工” 起床、吃饭、上工、收工等生活场景。

补叙——“ 包身工” 的来历、身份。

插叙——日本厂家特别愿意雇佣“ 包身工” 的原因和日本纱厂迅速膨大的事实。

任务探究二十四

说明:本文在记叙的同时, 采用了说明的方法, 更深刻地揭露了“ 包身工” 制度的罪恶。

在叙述包身工的来历、身份时, 有准确的说明——包身工制度是由于帝国主义的经济侵略, 造成中国农村的迅速破产而产生的。

在插叙雇佣包身工的原因时也有说明——包身工制度的恶性发展, 是帝国主义与封建势力相勾结促成的。

文中还用了大量确凿的数字说明——帝国主义的垄断资本, 是靠榨取劳动人民的血汗而膨大发展起来的。

任务探究二十五

议论:本文议论有的穿插在记叙、描写之中,使记叙、描写富有哲理性,有的以议论作为记叙、描写的总结, 点明要旨。

记叙包身工起床,兼议包身工制度的产生;

记叙包身工的早餐, 兼议包身工制度的发展;

记叙包身工上工, 兼议外国资本家对中国工人阶级的压迫剥削;

最后三段的议论重点, 控诉吃人的包身工制度, 警告中外吃人者。通过事理的议沦, 使文章的主题升华到一个新的高度, 具有极强的鼓动性和战斗力。

任务探究二十六

1、粥菜?是不可能有的。有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

这是通过反问和褒词贬用(贬词褒用)的修辞手法,含蓄地表达感情。“慈祥”这个褒义词,在这句中转为贬义了,这说明有的老板提供“粥菜”,看起来好像是为了改善包身工生活,实质上却是心怀鬼胎,为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”本是褒义词,指美味可口的鱼肉等荤菜。从菜场上收集来的菜叶当然算不上什么佳肴,作者故意称为“佳肴”,变褒为贬,反衬出包身工粥菜之难得及质量之粗,暗含讽刺的意味。

任务探究二十七

2、两粥一饭,十二小时工作,劳动强化,工房和老板家庭的义务服役,猪一般的生活,泥土一般地被践踏———血肉造成的“机器”,终究和钢铁造成的不一样,包身契上写明的三年期间,能够做满的大概不到三分之二。工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一般的弯,面色像死人一般的惨,咳着,喘着,淌着冷汗,还是被压迫着做工。

六个短语概述了包身工一天的全部悲惨遭遇,排比加强了语气节奏,增强了感彩。“机器”借指包身工。“猪”的比喻说明包身工物质生活待遇的恶劣;“泥土”的比喻说明包身工地位的低下和毫无人身保障;“芦柴棒、弓”等比喻,直观地展现了包身工的凄惨形象,具有极强的感染力。

“工作,工作……咳着,喘着,淌着冷汗,还是被压迫着做工”等句子用了反复咏叹的方 法,表达了作者对包身工悲惨命运的深切同情。

任务探究二十八

3、在这千万被压榨的包身工中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有人道。这儿有的是二十世纪的技术、机械、体制和对这种体制忠实服役的十六世纪封建制度下的奴隶!

这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。后一句中,“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

任务探究二十九

4、黑夜,静寂得像死一般的黑夜!但是,黎明的到来,毕竟是无法抗拒的。索洛警告美国人当心枕木下的尸首,我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂。

直抒胸臆,表现了作者要摧毁包身工这一罪恶制度强烈的愿望。同时,向肆无忌惮地压榨中国劳动人民的帝国主义者和一切反动统治者发出了警告:当心呻吟着的那些锭子上的冤魂。这就使这篇侧重于揭露黑暗的报告文学,显出了一点亮色。

任务探究三十

3.“芦柴棒”这个形象在文中出现了四次。请在文中找出并分析各次的作用。

第一次: 名字的由来。 作用:突出她的瘦,从侧面反映包身工生活的艰难;

突出她地位低下,以代号来代表她这个人。

第二次: 生病受罚。 作用:揭露带工老板的凶狠残暴、老板娘的冷漠

无情、芦柴棒受虐之凄惨。

第三次: 放工抄身。 作用:从侧面反映芦柴棒的枯瘦,以其他人的同情

反衬带工老板的无情和贪婪。

第四次: 收入状况。 作用:突出老板获利之巨和包身工的劳动所得,两

相对比突出包身工制度的不公正。

任务探究三十一

4.文中写了小福子怎样的故事 有何作用

包身工是“人人得而欺之”的,这话很能表现出她们悲惨的处境。文章对小福子受罚的叙述与描写正体现了这一点。她只因为“整好了的烂纱没有装起”这点小事就遭打,拿莫温殴打她,东洋婆罚她头顶皮带盘心子向着墙壁站立,罚了两小时,赶不出一天的活,带工老板又会殴打她。此外还有“饿饭、吊起、关黑房间”等惩罚。

对小福子受罚的描写表现了包身工受罚的随意性、残酷性、多样性和时间长等特点,典型地表现了她们受压迫的惨重,具体而深刻地揭露了帝国主义与中国封建势力相勾结,任意凌辱工人的罪行。从中可以看出中外剥削者凶残的面目。

任务探究三十二

5.为什么文章既描写了包身工的悲惨生活,还要议论包身工制度

运用了描写、记叙,说明、议论相结合的写法,两者结合,互为补充。描写、记叙部分好像电影中的特写镜头,说明、议论部分好像是特写镜头的解说词。特写使人获得形象认识,解说使人获得本质认识。随着时间的推移,包身工的生活图景越来越清晰,读者对包身工制度本质的认识越来越深刻。

任务探究三十三

6.文章结尾一段有什么作用

这段文字写得含蓄深沉。尽管中国仍处于“长夜难明”“魔鬼横行”的时候,但是中国人民永远也不会屈服,他们一定会勇敢地站起来,坚决地与反动势力做斗争,黑夜终将过去,黎明必将到来。本段文字表达了作者对光明必将到来的坚定信心。同时,这又是对帝国主义资本家及其走狗帮凶带工老板的严正警告,表达了作者义愤填膺的感情。这就使这篇侧重于揭露黑暗的报告文学,显出了一抹亮色,从而升华了作品主题。

任务探究二十五

7.包身工受到了非人的剥削和压迫,她们的这种悲惨命运是谁造成的

① 直接造成包身工悲惨命运的是带工老板。包身工是被带工老板凭着“可以将一根稻草讲成金条的嘴巴”从农村骗来的,是“顺从地替带工赚钱的‘机器’”。“包身工的身体是属于带工老板的”,“她们根本就没有‘做’或者‘不做’的自由”。

② 造成包身工悲惨命运的还有“东洋婆”和走狗“拿莫温”。他们随时会给包身工殴打、罚工钱和“停生意”的惩罚,殴打之外还有饿饭、吊起、关黑房间等方法,种种惩罚让包身工苦不堪言。

③ 造成包身工悲惨命运的罪魁祸首是国民党统治下帝国主义和封建势力相互勾结而形成的制度,是压榨中国人民的反动统治者。包身工制度是在半殖民地半封建社会的温床上,受到国民党反动政府“特殊优惠”的保护,伴随着中国农村经济的衰败生长出来的一颗毒瘤。

任务探究三十四

文中“褒词贬用”(有时“贬词褒用”)的句段较多,请择其部分作简单分析。

答案 (1)“有几个‘慈祥’的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。”句中的“慈祥”“佳肴”本是褒义词,在句中转化为贬义了。老板提供的这些菜叶,对包身工而言已是难得的美食,反衬包身工的饮食条件之恶劣;对老板而言,却能从包身工身上榨取到更多的利润。这样就形象地表达了作者对包身工的悲惨遭遇的同情和对老板残酷剥削包身工的愤慨。

(2)“这些在东洋厂里有‘脚路’的带工……去游说那些无力‘饲养’可又不忍让他们的儿女饿死的同乡。”句中的“饲养”,可看作“贬词褒用”,形象地表现了灾荒中的父母把儿女包给带工老板的无奈和辛酸,表现了带工老板为了利益不仁不义的丑恶嘴脸。

小结

往事不堪回首,历史的车轮缓慢向前行,人性的觉醒、文明的进步有一个缓慢的过程,在越来越重视人权和人道主义的今天,我们回顾历史,讨论现实,是为了历史的惨剧不再发生,是为了明天的生活更加美好!

铭记历史

永不遗忘