第三单元 物质构成的奥秘 作业整体设计(含答案)2023-2024学年度人教版化学九年级上册

文档属性

| 名称 | 第三单元 物质构成的奥秘 作业整体设计(含答案)2023-2024学年度人教版化学九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-15 18:10:19 | ||

图片预览

文档简介

第三单元《物质构成的奥秘》作业整体设计

目 录

一、单元信息 1

二、单元分析 1

(一) 课标要求 1

(二) 教材分析 1

(三) 学情分析 2

(四) 重组单元设计思路 3

三、 单元作业分析 4

(一) 单元作业学习目标 4

(二) 单元作业设计思路 4

四、课时作业 7

课题 1 “管”中窥水 7

课题 2 入微识水(第 1 课时) 17

课题 2 入微识水(第 2 课时) 24

课题 3 见微知水(第 1 课时) 31

课题 3 见微知水(第 2 课时) 37

五、单元质量检测作业 44

一、单元信息

基本 信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

化学 九年级 第一学期 人教版 “水”能告诉我 ——物质构成的奥秘

单元 组织方式 自然单元 团重组单元

课题 信息 序号 课题名称 对应教材内容

1 “管”中窥水 3.1 (第 48 页-第 49 页)

2 入微识水 3.1 (第 50 页) ;3.2 (第 53 页-第 56 页) ; 4.3 (第 80 页)

3 见微知水 3.1 (第 50 页) ;3.3 (第 59 页-第 63 页)

二、单元分析

(一) 课标要求

知道物质是由分子、原子等微观粒子构成的;

能用分子的观点解释生活中的某些变化或现象;

认识原子是由原子核和核外电子构成的;

知道原子可以结合成分子,也可以转变为离子;

能说明分子、原子、离子的区别和联系;

能根据原子的核电荷数判断核内质子数和核外电子数;

认识物质是由元素组成的,知道质子数相同的一类原子属于同种元素; 能对元素进行简单分类;

能识记并正确书写常见元素的名称和符号;

初步认识元素周期表,能根据元素的原子序数在元素周期表中查到该元素的名称、符号、 相对原子质量等信息;

认识相对原子质量的含义及其应用;

初步形成基于元素和分子、原子认识物质及其变化的视角,建立认识物质的宏观和微观 视角之间的关联。

(二) 教材分析

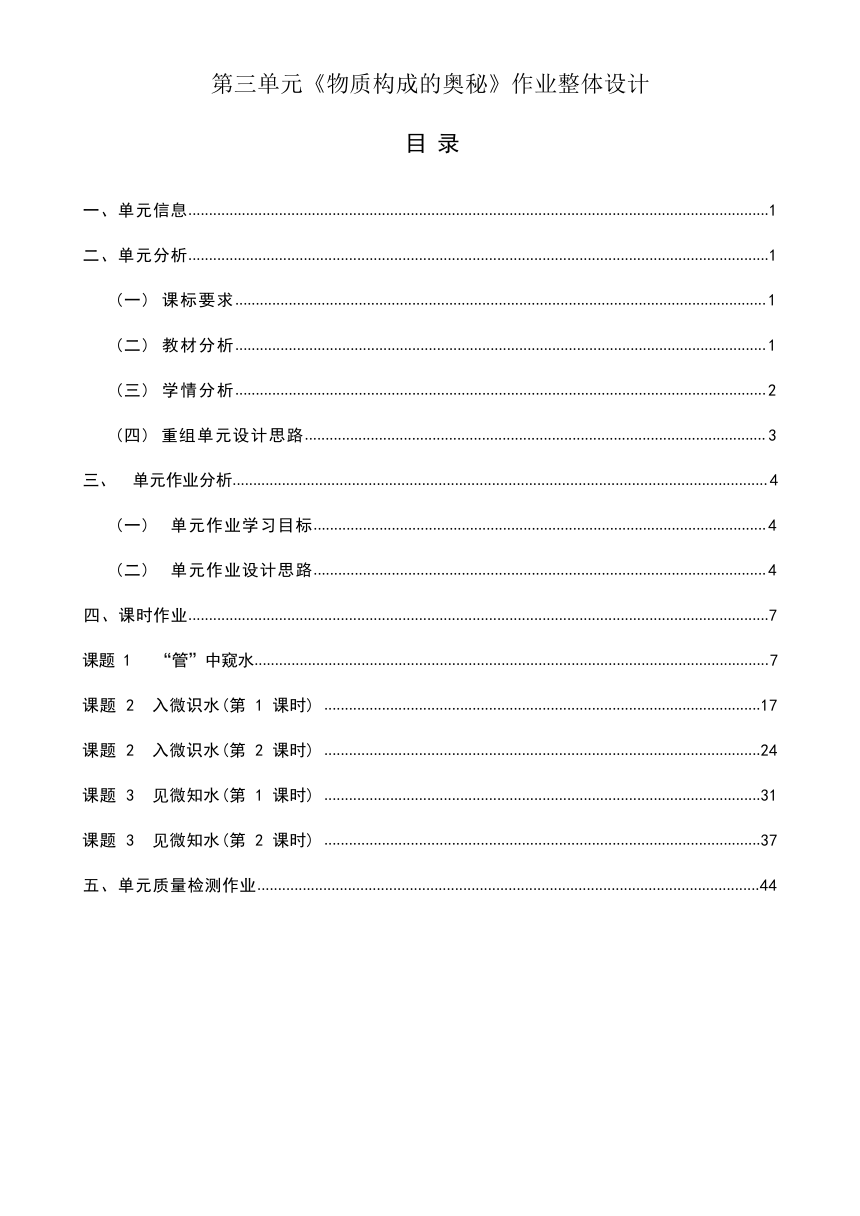

《物质构成的奥秘》是人教版九年级化学上册第三单元的内容,由《分子和原子》《原 子的结构》《元素》三个课题组成。化学是研究物质的组成、结构、性质、转化及应用的一 门基础学科,其特征是从分子层次认识物质,通过化学变化创造物质。分子由原子构成,原 子是如何结合成分子的?不同的原子有什么区别?只有进一步研究原子的结构,才能解释这 些问题。当我们从分子和原子这一微观层次看待物质世界时,纷繁复杂的变化就变得有据可 依、有律可循。从宏观和微观结合的角度来研究物质时,元素可以在宏观和微观之间建立起

1

桥梁,以符号形式描述物质,可以更加直观地表征物质的不同层面,同时便于信息的交流和 传递。因此,以宏观、微观和符号相结合的方式来研究物质是化学特有的视角。

分子、原子、离子及元素这些基本概念都会在本单元出现,而这些基本概念正是学生形 成化学观念、发展科学思维的起点。科学的发展不可能一蹴而就,人类对微观世界的认识更

是经历了漫长的历程,无数的思想家和科学家为此作出了巨大贡献。他们设计出的巧妙实验

(

.

.

.....

神也

是

培养学生科学态度与责任最好的素材。所以,本单元内容是建构化学知识体系、落实

)是培养学生科学探究与实践能力最好的情境,他们追求真理的求实精神和潜心研究的奉献精

.......

化学学科核心素养最关键的节点,在化学学习中起到至关重要的作用。

图 1 第三单元内容分析

(三) 学情分析

学生通过对身边一些常见物质的观察和前面两个单元对物质及其变化的学习,认识了不 少奇妙变化,对简单的物理变化和化学变化、物理性质和化学性质有了判断能力,并具备了 一定的实验操作技能。很多学生对化学产生了好奇心:为什么会闻到花香?给气球打气为什 么会鼓起?木炭燃烧为什么会生成二氧化碳?物质世界的千变万化究竟是怎么发生的?这些 问题正是本单元的切入点,也是学生学习化学的内驱力。

初中生习惯用形象思维理解所学知识。分子和原子看不见、摸不着,学生对这些微观粒 子的特征难以理解,在他们眼里微观世界仿佛只是缩小了的宏观世界。有的学生通过死记硬 背记住了一些知识点,但不能从微观视角认识宏观表象的本质,也不能够将微观本质和宏观 表象建立联系,更难以形成从宏观、微观、符号相结合的视角认识物质的科学思维。长此以

2

往,不利于学生认知水平的提升和思维能力的培养,也会对他们后期学习质量守恒定律及元 素化合物等相关知识造成障碍。因此,第三单元的内容是学生学习化学的“分水岭”。

(四) 重组单元设计思路

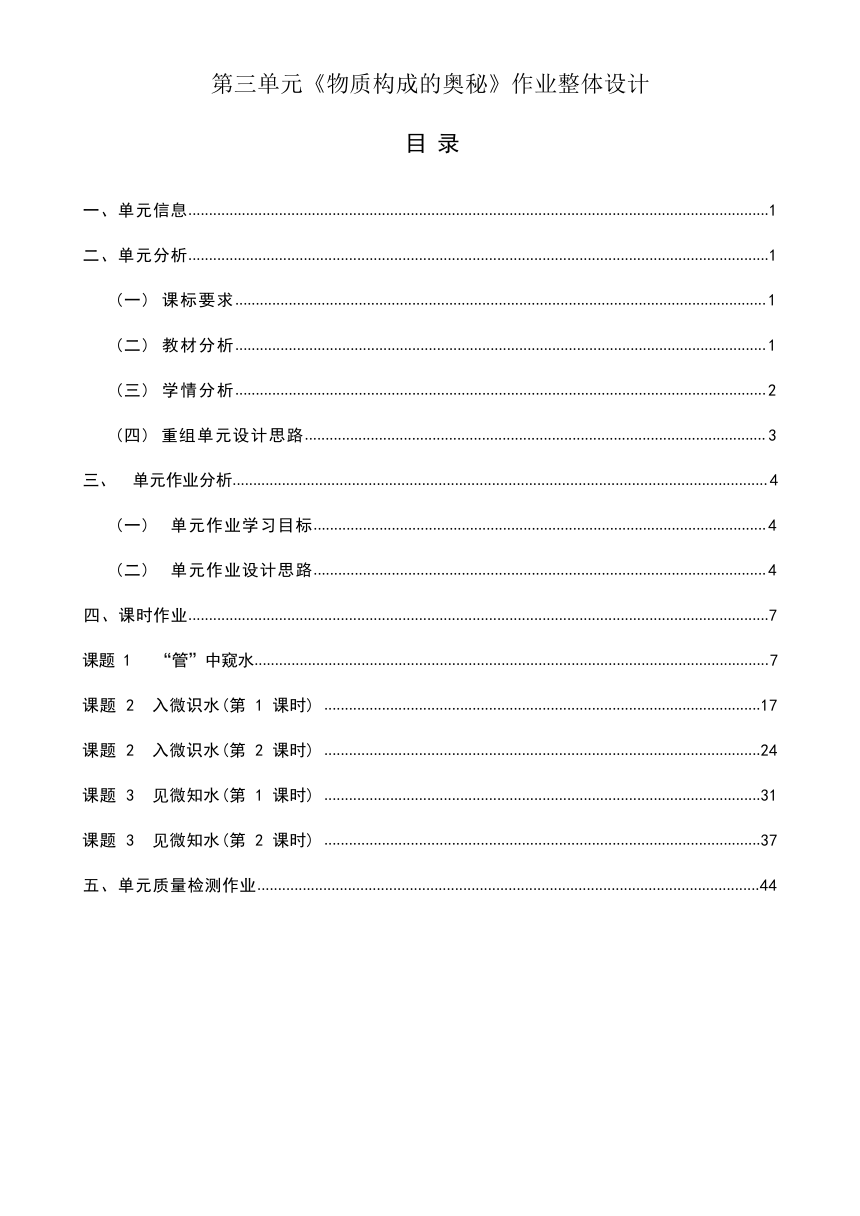

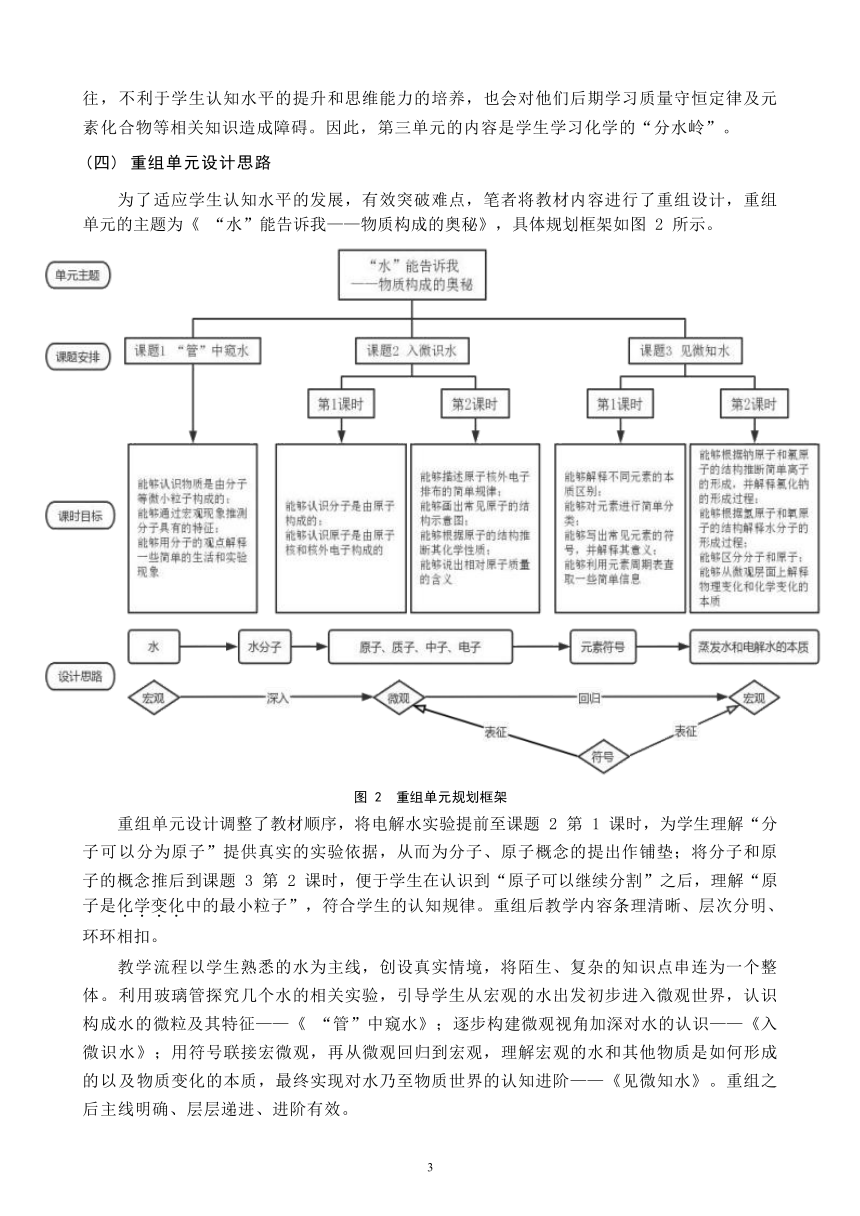

为了适应学生认知水平的发展,有效突破难点,笔者将教材内容进行了重组设计,重组 单元的主题为《 “水”能告诉我——物质构成的奥秘》,具体规划框架如图 2 所示。

图 2 重组单元规划框架

重组单元设计调整了教材顺序,将电解水实验提前至课题 2 第 1 课时,为学生理解“分 子可以分为原子”提供真实的实验依据,从而为分子、原子概念的提出作铺垫;将分子和原 子的概念推后到课题 3 第 2 课时,便于学生在认识到“原子可以继续分割”之后,理解“原 子是化学变化中的最小粒子”,符合学生的认知规律。重组后教学内容条理清晰、层次分明、 环环相扣。

教学流程以学生熟悉的水为主线,创设真实情境,将陌生、复杂的知识点串连为一个整 体。利用玻璃管探究几个水的相关实验,引导学生从宏观的水出发初步进入微观世界,认识 构成水的微粒及其特征——《 “管”中窥水》;逐步构建微观视角加深对水的认识——《入 微识水》;用符号联接宏微观,再从微观回归到宏观,理解宏观的水和其他物质是如何形成 的以及物质变化的本质,最终实现对水乃至物质世界的认知进阶——《见微知水》。重组之 后主线明确、层层递进、进阶有效。

3

三、单元作业分析

(一) 单元作业学习目标

(1) 以“水”为例,结合实验探究,认识物质的微粒性,能总结分子、原子之间的区别 和联系,能在分子、原子的层次上解释物质及其变化,初步形成微粒观;

(2) 知道物质是由元素组成的,结合元素概念的形成过程,初步建立元素观和分类观;

(3) 能够使用元素符号对物质的宏观组成和微观构成进行表征,初步构建宏-微-符三重 表征的思维模式;

(4) 结合化学史,能够意识到科学探索的不易,用发展的眼光看待物质的微观构成。

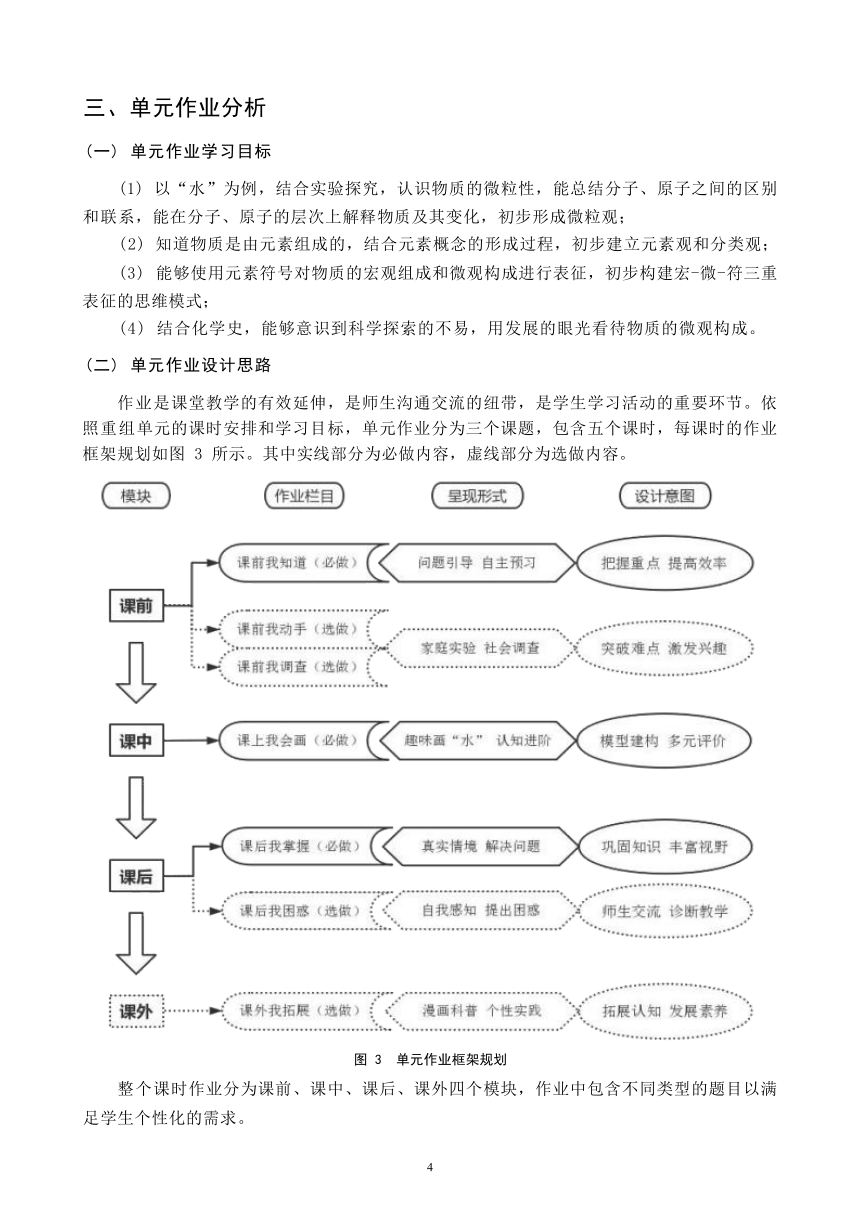

(二) 单元作业设计思路

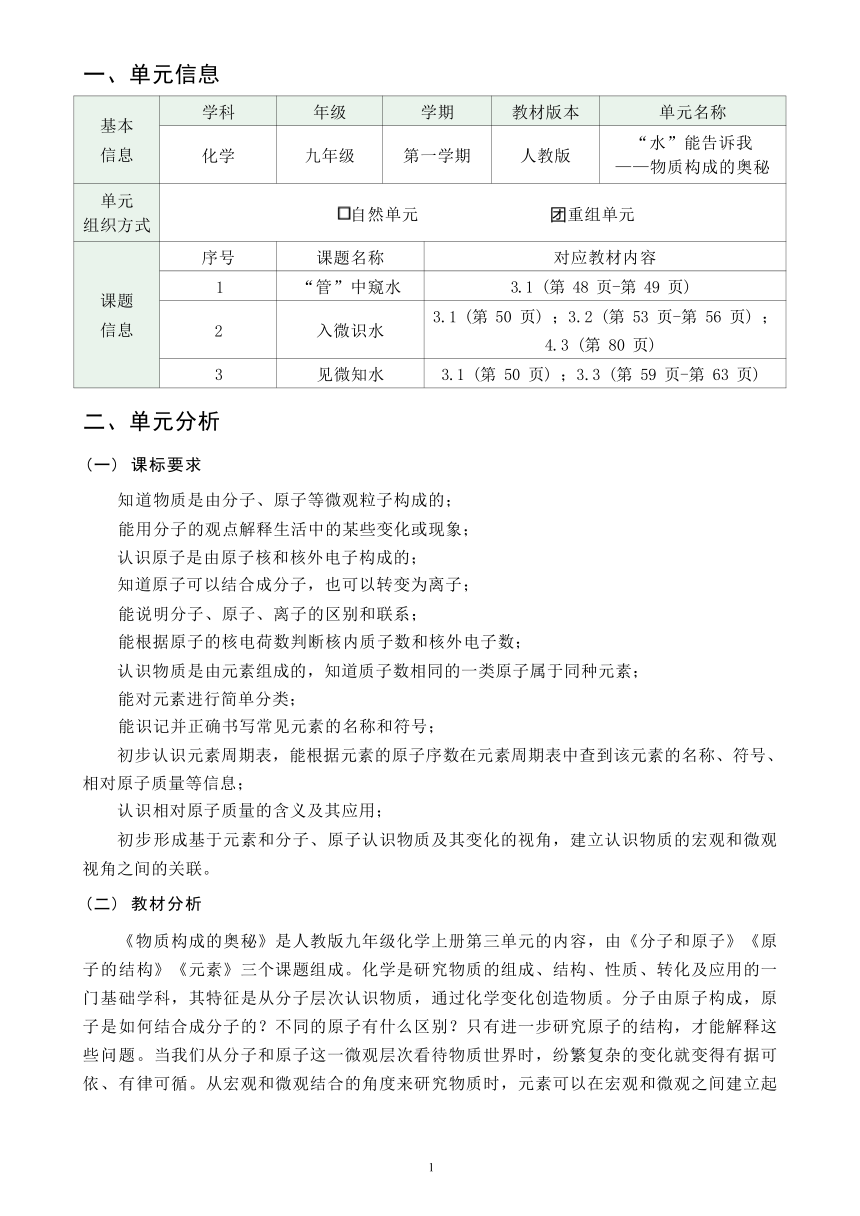

作业是课堂教学的有效延伸,是师生沟通交流的纽带,是学生学习活动的重要环节。依 照重组单元的课时安排和学习目标,单元作业分为三个课题,包含五个课时,每课时的作业 框架规划如图 3 所示。其中实线部分为必做内容,虚线部分为选做内容。

图 3 单元作业框架规划

整个课时作业分为课前、课中、课后、课外四个模块,作业中包含不同类型的题目以满 足学生个性化的需求。

4

课前作业:本作业分为必做和选做两部分。“课前我知道”以问题的形式先明确本节课 的知识点,引导学生自主预习、把握重点,提高听课效率; “课前我动手 (调查) ”是针对 难点设计的实践作业, 旨在引导学生主动思考,帮助学生突破课堂难点。

课中作业:学生从画出印象中的水开始,课上在教学内容完成后,根据每个课时学习的 内容依次画出对“水”的新认知,引导学生用模型的方法对微粒进行表征。学生通过有趣的 “画水”活动将新知识同化到自身的认知结构中,在自评、互评的过程里也能更大程度地参 与进课堂。同时,教师还可以据此评价学生的认知水平所达到的层次,以便开展针对指导。

课后作业: “课后我掌握”通过创设真实情境设计相对应的作业,包含的题目类型有识 记型、方法型、价值型,体现了作业设计的分层思想。其中,价值型题目开放性较强,注重 培养学生的创新思维和发散性思维。学生在完成作业后,对知识的理解从碎片化、点状式走 向了整体化和结构化。“课后我困惑”对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,可以对 教师的课堂教学进行诊断,了解学习目标的达成情况,以便后期制定教学计划;最主要的是, 能够培养学生发现新问题、提出新问题的能力,发扬质疑精神,发展创新意识。

课外作业: “课外我拓展”根据不同课时的内容进行相关科普, 以学生喜爱的漫画形式 呈现,引起学生的兴趣,再针对漫画内容设置新颖多样的实践作业,从而提高学生的活动参 与度。作为对课堂内容的补充和再学习,本作业不再拘泥于纸上作答的方式,拓宽了学生的 视野和思维,深化了学科素养的发展。

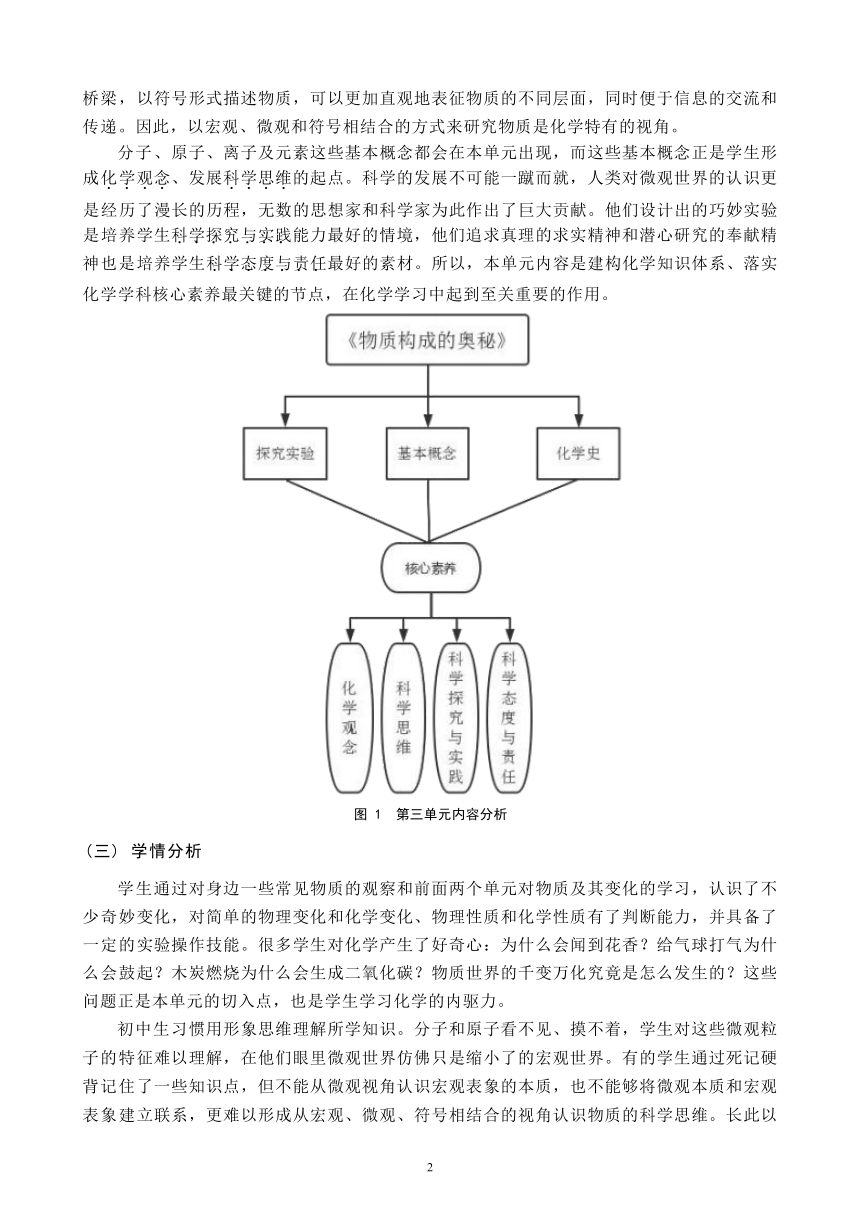

整个作业设计层层递进,与课堂内容环环相扣,具有科学性、高效性和趣味性,其中还 包含了丰富多彩的特色作业,如图4 所示。

图 4 特色作业形式

比如:在学完原子的结构之后,对“量子”进行科普,并鼓励学生走进安徽科技馆量子 科学展区参观主题展览,学生从中能感受到量子世界的神奇以及我国科学家在量子领域所作

5

出的巨大贡献,从而提升民族自信心,增强为实现中华民族伟大复兴和推动社会进步而勤奋 学习的责任感;学完《元素》这一课后,对元素周期律的发现者门捷列夫的事迹进行科普, 并布置课外作业——观看科普片《门捷列夫很忙》并和老师同学分享收获,学生从中能体会 到科学家们严谨求实的科学态度以及科学探究的不易。不拘一格的特色作业能够吸引学生主 动参与到化学学习中,激发学生的自我提高内驱力,由“要我做”转变为“我要做” ,是其 自主学习能力提升的最好体现。

6

四、课时作业

课题 1 “管”中窥水

课时目标:能够认识物质是由分子等微观粒子构成的;能够通过宏观现象推测分子具有的特 征;能够用分子的观点解释一些简单的生活和实验现象。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①水是由什么构成的呢?

②能不能看到分子呢?

③分子是静止不动还是不停运动的呢?

④分子之间有间隔吗?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 水是由什么构成的呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能不能看到分子呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

分子是静止不动还是不停运动的呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

分子之间有间隔吗? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

课前我动手

课前作业 2:生活中,水无处不见。你印象中的水是什么样的呢?你能在下方空白处把它画 出来吗?

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (教师评价)

7

学生① 说明知道液态是水最常见的状态

学生② 说明知道水有不同状态

学生③ 说明知道水可以分成小水滴

作业分析与设计意图

课前以画水的形式了解学生对“水”的认识,把握学生的认知程度,作为学情分析以 及教学设计的依据,使课堂教学更具针对性,从而提高课堂效率。

课前作业 3: 自制温度计

①准备一个带有橡胶塞的小药瓶,并插入吸管

②装满水,滴几滴红墨水并搅拌均匀

③塞上橡胶塞,注意不要漏气

④把小药瓶放入热水里,观察吸管内水柱高度的变化

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评、互评)

评价标准 评价内容

观察到液柱变化 说明实验成功

无法观察到液柱变化,分析原因并对实验进行调整后成功观察 到相应现象 说明能发现实验过程中出 现的问题并找到解决方法

作业分析与设计意图

通过动手实验让学生直观感受到水的宏观体积会随温度的变化而变化,一方面,锻炼 了学生的动手能力;另一方面,为课堂上学习温度对分子间间隔的影响奠定基础。

8

课中作业

课上我会画

课中作业 1:通过本节课的学习,你觉得水还可以是什么样的?结合新知识,请大胆发挥想 象,画出你心目中的水。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明不清楚宏观的水是由无数个 水分子构成的,也不清楚水分子 非常小

学生② 说明不清楚构成水的水分子之间 有间隔

学生③ 说明知道水分子在不断运动,且 知道分子之间有间隔

作业分析与设计意图

课上以画水的形式了解学生对物质微粒性的掌握情况,同时引导学生用模型的方法来 描述分子的特征,提高学生的课堂参与度,为教师即时评价学生的认知水平所达到的层次, 以便开展针对指导。

9

课后作业

课后我掌握

1827 年英国植物学家 R.布朗观察到花粉在水中不停地做无规则运动。进一步实验证实, 不仅是花粉颗粒,其他悬浮在流体中的微粒也表现出这种无规则运动,如悬浮在空气中的尘 埃。后人把这种小颗粒的运动称之为布朗运动。人们通过“布朗运动”架起“宏观”与“微 观”之间的桥梁,证实了分子的存在。分子间有间隔、总是在不断地运动着,分子的间隔和 运动受温度等外界因素的影响,我们不仅可以根据分子的特征解释生活中常见的现象,还可 以通过改变外界条件来改变分子的间隔或运动,从而解决实际问题,如加压储存气体。人们 甚至在想,能否可以操控单个分子进行定向运动?2007 年科学家“组装”出了一个特殊的生 物分子,它能像机器人一样根据人们的指令做出规定动作,人们把它叫做“分子机器人” 。 分子机器人是人类征服自然的整个宏伟蓝图中最富有想象力和创造力的部分,它具有不可限 量的应用前景。如在医疗方面,可以清除病毒、癌细胞,定点输送药物,提高药效,减少副 作用;甚至还可以利用分子存储信息,进而制造出“分子电脑”等。

1.我们看到的花粉运动___________ (填“是”或“不是”) 分子的运动。 2.分子的性质有____________________、_____________________、_____________________。 3.我们周围的很多物质都是由它们的分子构成的,比如水由水分子构成,氧气由氧分子构成。 以下两个问题,请各举一个例子说明。

(1) 能说明分子运动的例子:_____________________________________________________; (2) 能说明温度对分子间隔有影响的例子:_________________________________________。 4.发挥你的想象,如果你能制造出分子机器人,你会将它应用到哪些领域?解决什么样的问 题?

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1.不是; 2.分子的质量体积都很小、分子总是在不断运动着、分子之间存在间隔; 3. (1) 湿衣服晾干 (2) 烧水将烧水壶壶盖顶开 (合理即可) ; 4.捕捉并消灭特定病毒 (合理即可) 。

评价设计 (教师评价)

1.错写成“是” ,说明无法区分花粉颗粒与分子的不同; 2.错写或少写,说明对分子的性质不清楚; 3.举例不当,说明不清楚生活中的宏观现象与分子特征的联系; 4.空白不写,说明缺乏主动思考的积极性。 前结构单点结构多点结构关联结构抽象扩展结构 1无 意 义 或 空 白 答案知道花粉 在运动知道花粉和分 子都在不停地 运动知道花粉运 动 和 分 子 运 动的区别知道构成物质 的微观粒子在 运动着2无 意 义知道分子知道分子的部认 识物 质的运用微粒的观

10

3 4 或 空 白 答案 的个别性 质 分性质 多种性质 点解释常见现 象 运用微粒的观 点解释各种现 象 能 发 挥 想 象 将 分子机器人应 用到多个领域

无 意 义 或 空 白 答案 知道分子 的个别性 质 知道生活中常 见的物质运动 的例子 知道影响分 子 性 质的 因 素

无 意 义 或 空 白 答案 知道分子 机器人 了解分子机器 人 知道分子机 器人及其个 别应用领域

作业分析与设计意图

紧扣材料设置相关问题,突出重点。引导学生从生活经历入手,根据已有的知识去发 现生活中与之相关的事例。题目具有层次性和开放性,给思维留下空间,让学生发挥想象, 从而激发学生学习化学的兴趣。学生在完成作业的过程中,通过情境资料再学习了分子的 发现史和前沿科技中分子的应用,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展,另一方面还能拓 宽学科视野、发展学科素养。

家庭小实验 (选做)

准备材料:紫甘蓝叶子一片、 白醋、透明的一次性杯子五个、餐巾纸、细线 1.请你按照下列表格中的操作动手实验,并完成表格:

操作 现象 结论

I:向一个杯子中倒入半杯白醋, 将紫甘蓝叶子捣碎,并将汁液滴 加到白醋中 (1) 白醋能使紫甘蓝汁变 成 (4) 色

II:如图,将两个一次性杯子倒 扣在一起,向下方的杯子中倒入 半杯白醋,将蘸取紫甘蓝汁的餐 巾纸放至距离白醋液面 1cm 处 (2) 请 从 微 观 角 度 解 释 II、III 中的紫甘蓝 汁也能变色的原因: (5)

III:如图,参照操作 II,将蘸 取紫甘蓝汁的餐巾纸放至距离 白醋液面 3cm 处 (3)

2.不改变餐巾纸的位置,有什么方法可以使 III 中的紫甘蓝汁变色更快?请把你的方法和实 际观察到的现象写下来分享给老师和同学。

(1) 你设计的方法是:___________________________________________________________;

(2) 你实际观察到的现象是:_____________________________________________________;

(3) 你的收获或反思是:_________________________________________________________。

11

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1. (1) 变红 (2) 变红较快 (3) 变红较慢 (4) 红 (5) 分子在不断运动; 2. (1) 将装置放入热水中 (2) 变红速率更快 (3) 温度越高,分子运动速率越快 (合理 即可) 。

评价设计 (展示互评)

前结构单点结构多点结构关联结构抽象扩展结构 动手能力没 有 看 到 实 验 现 象 或 不 会 操 作看 到 部 分 实验现象, 不会分析实验操作成 功 , 不能得 出结论实 验 操 作 成 功,可以得出 结论实验操作成功, 并从多个方面综 合得出结论

作业分析与设计意图

本题为实践题,学生自己动手完成后,回答相关问题,突出化学作业的生活化、个性 化特征,增强了趣味性。问题的设置高度体现化学核心素养,开放性较强,既有给出的实 验,又有需要学生结合已有知识自行设计的实验。学生在完成实验的过程中,动手操作能 力、问题分析能力、应用拓展能力都得到了锻炼。

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够认识物质是由分子等微小 粒子构成的 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够通过宏观现象推测分子具 有的特征 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够用分子的观点解释一些简 单的生活和实验现象 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断,以便后期调整教学计划,

12

查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

13

(

盖-

吕萨克是原子论的拥护者,对气体实验颇有研究。

他

发现:同温同压下,参加同一反应的各种气体,体积

互

成简单整数比。

氧气 氢气

水蒸气

1 :

2 : 2

氢

气 氯气 氯化氢

1

: 1 : 2

盖- 吕萨克觉得这是对原子论的支持:物

质由原子构成,

原子按比例反应,所以气体当然也是按比例来啦

。

道哥,人家一不

小心支持了你的

原

子论呢!

离

原 子 论 远 一

点

!!!

为什么明明是支持道尔顿,他却不买账呢?原来,如

果

按照盖- 吕萨克的说法,气体按比例反应,就会出现

这

样

的结果。

当我们是缝合

怪吗?

!

这

触及了道尔顿原子论的一条底线:原子是构成物质的

最

小

单位,绝对不可再分。

听

道哥的话,别

让我受伤!

不劈了

你,哪来

的

我!

所

以,盖吕萨克的实验结果完全就是在打脸原子论,道

尔

顿当然要跟他

battle

啦!

狗

咬吕萨克

·

宾,

不识好人心!

走开

,你是

黑装粉

!

)

课外我拓展

原子论和分子学说的诞生

现在大家都知道,小到鸡毛蒜皮,大到宇宙星辰,都由 微观粒子构成。 甭管你是喜羊羊还是灰太狼,成分都一样

实际上,这个理论在很长一段时间内都只是哲学家的一 种猜想。

随便猜猜啦~

直到 18 世纪末,化学家道尔顿通过实验发现,参加反 应的各物质都成一定的整数比,比如 1g 氢气和8g 氧气 化合成9g 水,如果不按照这个比例,多余的氢或氧就 不会参加反应。

1 克 1 克 8 克 10 克 9 克 我的体重没增加耶! 9 克

道尔顿根据这些定律提出了原子论:物质是由非常微 小、不可再分的粒子——原子构成的。 (

原

子论

聚是一团火

散是满天星

)1808 年 英国 道尔顿 (1766-1844)

这个创造性的设想可以解释很多问题,获得了众多科学 家的支持。 原 子 论 就 俩 字,好使! 法国 盖- 吕萨克 (1778-1850)

14

(

阿伏

伽

德罗连发了几篇论文,想制止这场争吵,却根本

没人理睬。

我不信

真

相只有一个!

一

边去

那

时候流行的观点是:原子都带电,同种原子带相同电

荷, 同性相斥。所以同种原子是不可能在一起的

。

你

谁

啊?看着就讨厌 切,我还不想看见你呢

著

名的大化学家贝采尼乌斯对分子假说嗤之以鼻,所以

大家也都不相信阿伏伽德罗的言论。之后的五十年,化

学界遇到了更多只用原子论无法解释的问题,人们不得

不承认分

子的存在。此时,阿伏伽德罗已经去世四年了。

他

好像是对的耶

我谢谢你

!

分子原子论是认识和分析化学现象及其本质的基础,从

此

以后,有了理论基础的化学真正开始成为一门独立的

学科,并逐渐在能源、材料、医药、信息、环境和生

命

科

学

等研究领域以及工农业生产中发挥着其他学科所

不

能替代的重要作用。

)

于是两人以及各自背后的英国和欧洲大陆学术圈爆发 了长达数年的争吵。

大家吵来吵去,有个人实在看不下去了。 意大利 阿伏伽德罗 (1776-1856)

阿伏伽德罗仔细研究了两人的观点,提出了一个新的设 想:原子应该是组团反应的。 终于有 CP 啦!

这样一来,气体既能按比例反应,原子也不用再切,完 美 !他给这种原子组团命名为:

分子 我们组团甜蜜蜜

阿伏伽德罗虽然生前无人欣赏,但他的分子学说和道尔顿的原子论一起奠定了近代化 学的基础,化学自此作为一门独立的学科开始蓬勃发展。阿伏伽德罗不但被写进了教科书, 而且很多化学人每年庆祝的“化学日”也和他有关哦,每年的“化学日”还有个性化的主

(

.

..

)题活动呢!如果你对“化学日”感兴趣,不妨查阅相关资料,以手抄报的形式向老师和同

学们介绍介绍它,也可以为今年的“化学日”设计一个主题。

15

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业, 以漫画的形式对道尔顿和阿伏伽德罗提出原子论和分子学 说的化学史实进行科普,生动有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。“为化学日设计 主题”能激活学生的创新思维,设计手抄报能让学生发挥想象力和创造力,个性化十足。 学生在阅读漫画、查阅资料和交流分享的过程中,搜集、筛选信息的能力及分析、判断的 能力得到了锻炼,既拓宽了学科视野,又收获了学习化学的乐趣。

16

课题 2 入微识水 (第 1 课时)

课时目标:能够认识分子是由原子构成的;能够认识原子是由原子核和核外电子构成的。 课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①电解水的现象是什么?

②构成水分子的微粒是什么?

③原子是最小的微粒吗?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 电解水的现象是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

构成水分子的微粒是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

原子是最小的微粒吗? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

17

课中作业

课上我会画

课中作业 1:通过本节课的学习,发挥想象,画出你心目中的水分子。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明知道水分子由氢、氧原子构 成,且不同原子大小可能不同

学生② 说明知道水分子由氢、氧原子构 成,但不清楚不同原子大小可能 不同

作业分析与设计意图

课上以画水分子的形式了解学生对水的认知程度,同时引导学生用模型的方法来描述 水分子的构成,提高学生的课堂参与度,为教师即时评价学生的认知水平所达到的层次, 以便开展针对指导。

18

课后作业

课后我掌握

“一尺之棰, 日取其半,万世不竭。 ”庄子认为物质无限可分,德谟克利特却认为万物 都是由不可再分的原子构成的。1808 年,道尔顿根据实验结果提出原子论,成功解释了许多 现象。那么,原子是否“永恒不变” 、“不可分割”呢?19 世纪末,X 射线和电子的发现才 使人们认识到,原子也不是构成物质的最小微粒——原子的中心有一个带正电的原子核。很 快,质子和中子被发现,说明原子核也不是“不可分割”的。之后,科学家陆续发现了数百 种亚原子粒子。1964 年,盖尔曼和茨威格分别独立提出夸克模型,认为所有包括质子、 中子 在内的强子都由夸克构成。不久,夸克模型预言的Ω粒子被发现,证明了夸克的存在。但理 论认为,夸克被囚禁在强子内部,实验根本无法观察到单个夸克,也无法将其分离。

从哲学思辨到实验验证,2000 多年来,一方面,人们可以将周围的物质分割为分子、原

子,将原子分割为原子核和电子,将原子核分割为质子、 中子……似乎物质可以这样永无止 境地分割下去;另一方面,目前确实无法把夸克从强子中分离出来,这又使人们不得不怀疑: 物质是否无限可分?夸克模型的提出距今仅仅数十年,现在就说物质不再可分,似乎为时尚 早。也许,在可以预见的未来,科学家对物质的认识仍将重复“可分—不可分”的循环,人 们还会为此而争论不休。

1.结合材料,请你将图中空白处补充完整:

_______

2.在实验室中,我们可以用通电的方法证明水能再分,装置如图,请回答下列问题:

(1) 试管 2 的电极与电源的_______极相连,其中产生的气体是_______; (2) 当试管 1 中产生 10mL 气体时,试管 2 中产生气体的体积约为______mL。 3.下列说法正确的是 ( )

A.德谟克利特认为原子是不可分割的 B.夸克就是构成物质的最小微粒

C.原子核对核外电子有吸引力 D.对于物质是否无限可分, 目前尚未有定论

4.如果组织一场论题为“物质是否无限可分”的辩论赛,邀请你作为任意一方的辩手参加:

(1) 你的观点是______________________________________________________________;

(2) 你的论据是______________________________________________________________;

(3) 你的阐述是______________________________________________________________。

19

课时作业属性表

时间 7min

参考答案

1.氧原子、原子核、8; 2. (1) 负、氢气 (2) 20mL; 3.ACD; 4.略 (合理即可) 。

评价设计 (教师评价)

1.错写,说明对构成水分子的微粒以及原子的内部结构不熟悉; 2.错写,说明对电解水实验的现象不熟悉; 3.错选或少选,说明从材料中获取信息并对其进行处理的能力有所欠缺; 4 空白不写,说明缺乏主动思考的积极性。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象扩展结构

1 无 意 义 或 空 白 答案 知 道 水 由 水 分子构成 知道水的微观 构成 知道水分子、氢氧原 子及原子内部结构 及其之间的关系 知道分子 、原 子 、原子内部 结构之间的联 系与区别

2 无 意 义 或 空 白 答案 知 道 水 在 通 电 的 条 件 下 可以分解 知道电解水实 验 能够根据电解水实 验分析水的组成 能够类比电解 水实验思考探 究其他物质组 成的方法

3 无 意 义 或 空 白 答案 能 够 从 材 料 中 获 取 个 别 信息 能够从材料中 获取多方面信 息 能够根据从材料中 获取的信息判断相 关说法是否正确 能够对材料进 行正确的分析 并进行相关内 容的拓展

4 无 意 义 或 空 白 答案 能 够 给 出 自 己 单 方 面 的 见解 能够列举出支 持相应观点的 多个论据 能够理清多个论点 之间的联系 能够联系多方 面的知识充实 论据 ,支持相 应的观点

作业分析与设计意图

紧扣材料设置相关问题,突出重点。题目具有层次性、开放性和趣味性,可以拓宽学 生的学科视野,激发学生学习化学的兴趣,进而发展学科素养。学生在完成作业的过程中, 通过情境资料再学习了人类对微观世界的探索史,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展, 另一方面还能基于事实与逻辑进行独立思考与判断,以辩证的眼光看待问题,形成严谨求 实的科学态度和开拓进取的科学精神。

20

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够认识分子是由原子构成的 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够认识原子是由原子核和核 外电子构成的 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断,以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

21

22

课外我拓展

漫话

你知道墨子号吗? 它是由我国自主研制的世界上首颗 空间量子科学实验卫星,在国际上率先实现了多项世界 第一的成就。

量子计算、量子力学、量子通讯......你可能听说过很 多关于“量子”的名词,那么“量子”到底是什么呢? 这啥呀这是

这要从普朗克说起。1900 年,普朗克在研究黑体辐射的 能量问题时,发现能量不是连续的,而是一份份地在传 输,于是他提出了“能量子”的概念,就是一份能量的 最小单位。

德国 普朗克(1858-1947)

1905 年,爱因斯坦解释光的传播时,认为光的传输也是 一份份的。 因此,爱因斯坦提出了“光量子”的概念, 即光能量传输的最小单位。 普哥说的没毛病 美国 爱因斯坦 (1879-1955)

1913 年,卢瑟福的学生玻尔将“量子”引入对原子结构 的研究中,他认为不同能量的电子在原子核外是分层排 布的。

电子分层排布 丹麦 玻尔 (1885-1962)

“量子”

到了 1926 年,量子力学成功诞生, 它就是为了研究微 观世界的特性而生,现在仍在逐步发展和完善中。

一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这 个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。

(

氢

氧原子可以理解

)

水分子可以理解为水的“量子” 、 为水分子的“量子”

说回“墨子号”,从项目首席科学家潘建伟院士在 2003 年首次提出卫星量子通信这一国际上没有先例的设想, 到 2016 年成功发射,历经了十几年。作为“量子追梦 人” ,潘建伟院士之后又和团队成功研制了“九章”和 “祖冲之号”量子计算原型机,使我国跻身量子科技领 域第一梯队。

依托兴趣而非功利去探索科学,追求真理敢于质疑去自 由研究,包容失败坚守初心去不断前行。科学精神代代 相传,热爱可抵岁月漫长。 同学们,不忘初心,砥砺前 行,未来可期!

“量子力学”诞生至今已有 100 多年,从芯片到显示器,从新能源到生物工程,几乎 都有它的身影。你知道吗?近年来,我国量子领域的科学技术发展迅猛,我们合肥作为全 国四大科技城市之一,在量子通信、量子计算、量子精密测量等领域都取得重大突破,一

(

....

)些科研项目频频站在世界科技舞台的C 位。如果你对“量子”感兴趣,可以走进安徽科技

(

.

......

)馆量子科学展区,近距离感受量子世界的神奇,记得向老师和同学们分享收获哦!

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式对量子相关知识进行科普,通俗易懂、生动 有趣,充分调动了学生参与活动的积极性,不仅拓宽了学生的科学视野,更激发了学生的 科学兴趣,在思维和探索中启迪智慧的头脑。学生在阅读漫画、参观科技馆和交流分享的 过程中,既可以感受到量子科技的神奇,也可以感悟到我国在量子领域所取得的巨大成就, 有助于学生进一步增强民族自信心和国家自豪感,从小树立学习目标和远大理想,为我国 建设现代化科技强国而勤奋学习。

23

课题 2 入微识水 (第 2 课时)

课时目标:能够描述原子核外电子排布的简单规律;能够画出常见原子的结构示意图;能够 根据原子的结构推断其化学性质;能够解释相对原子质量的含义。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①原子的核外电子是如何排布的呢?

②可以用什么样的图示来表示原子的结构呢?

③如何用更简单方便的方法来表示原子的质量呢?

④相对原子质量和原子的结构有什么联系吗?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 原子的核外电子是如何排布的呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

可以用什么样的图示来表示原子的结 构呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

如何用更简单方便的方法来表示原子 的质量呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

相对原子质量和原子的结构有什么联 系吗? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

24

课中作业

课上我会画

学完本节课的内容,你对构成水分子的氢、氧原子有了哪些的新认识?请再次画出。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明已经掌握原子内部结构的规律

学生② 漏写“+”,说明不清楚原子核的电 性

学生③ 电子层数字标错,说明不清楚核外 电子的排布规律

作业分析与设计意图

课上以画原子结构示意图的形式了解学生对原子结构及核外电子排布规律的掌握情 况,同时引导学生用模型的方法来描述原子内部的结构,提高学生的课堂参与度,为教师 即时评价学生的认知水平所达到的层次,以便开展针对指导。

25

课后作业

课后我掌握

很多看过《钢铁侠》的小伙伴,都对托尼斯塔克可以上天入地、还能狂揍外星人的装甲 记忆颇深。其实,这套装甲的动力来源便是胸口发光的小型可控核聚变反应堆。众所周知, 原子弹是核裂变,爆炸释放出巨大的能量。而应用核聚变的氢弹,威力更大。等质量的氘— 氚聚变释放的能量是铀裂变的4 倍!1kg 铀可供利用的能量=燃烧 2500 吨优质煤产生的能量。 由此,人类开启了和平利用核能之旅, 比如核电站、核动力航母等。但这些都是核裂变,对 于核聚变,人类研究一直处于比较滞后的阶段。虽然利用核聚变的氢弹已经被人类制造出来, 但让核聚变可控地放出能量,一直是科学家不懈努力的方向。太阳发光放热的原理就是核聚 变,所以研究核聚变的托克马克装置也被称之为人造“小太阳” ,2021 年 12 月,我国又创 造了“小太阳”在 7000 万摄氏度下高温运行 1056 秒的世界领先记录, 向和平利用核聚变又 迈进了一大步。

1.核电站中核燃料铀或钚在中子的撞击下,原子核发生分裂,产生氙、锶等原子及一些粒子 和射线,同时释放大量的能量,这些能量可用于驱动汽轮机发电。锶原子的结构示意图如图 所示,锶原子最外层有______个电子,核电荷数为______,容易 (填“得到”或“失

去”) 电子。

2.中国“氢弹之父”于敏院士在核武器氢弹的制造中起到了关键作用。如图是氢弹爆炸的原 理,其中甲、乙、丙是三种原子,“ ”、“ ”、“ ”分别表示原子中的质子、中 子和核外电子。

(1) 乙原子的相对原子质量约为______;

(2) 由图可知,丙原子的电子数为______。氢弹爆炸时,原子释放出了______ (填“质子” “中子”或“电子”) 。

3.“人造小太阳”的原理是氢核聚变,你认为氢核聚变的优点有哪些?__________________

。

_______________________________________________________________________________

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1.2、38、失去; 2. (1) 3 (2) 2、中子; 3.环保、污染小 (合理即可) 。

26

评价设计 (教师评价)1.错写,说明对原子结构示意图各部分的含义认识不清; 2. (1) 错写,说明不清楚如何计算相对原子质量的近似值 (2) 错写,说明从图中获取信 息的能力有所欠缺; 3.空白不写,说明对材料中的信息进行整合处理的能力有待加强。前结构单点结构多点结构关联结构抽象扩展结构 1无 意 义 或 空 白 答案知道原子结 构示意图中 个别部分的 含义知道原子结 构示意图中 各部分的含 义知道多个简单原 子结构示意图中 各部分的含义 知道陌生原子结构示 意图中各部分的含义 2 (1)无 意 义 或 空 白 答案知道相对原 子质量的概 念理解相对原 子质量的含 义知道原子的质量 主要集中在原子 核上知道相对原子质量的 数值与原子核内质子 数和中子数的关系 2 (2)无 意 义 或 空 白 答案知道图中个 别信息知道图中的 多个信息知道图中的全部 信息能根据问题从图中提 取所需要的信息 3无 意 义 或 空 白 答案能够明白材 料所表达的 意思能够从文中 获取氢核聚 变优点的个 别信息能够从材料中获 氢核聚变优点的 多方面信息能够在材料的基础上 对氢核聚变相关内容 进行进一步的拓展作业分析与设计意图

以学生比较感兴趣的钢铁侠胸口的可控核反应堆为素材,紧扣材料设置相关问题,突 出重点,题目具有层次性、开放性和趣味性,可以拓宽学生的学科视野,激发学生学习化 学的兴趣,进而发展学科素养。学生在完成作业的过程中,通过情境资料再学习了原子内 部结构在科技前沿的相关应用,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展,另一方面可以感受 原子结构的研究对科技进步、社会发展的重要作用,尤其是我国科学家在其中作出了巨大 贡献,进而增强为实现中华民族伟大复兴和推动社会进步而勤奋学习的责任感。

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够描述原子核外电子排布的 简单规律 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

27

能够画出常见原子的结构示意 图 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够根据原子的结构推断其化 学性质 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够解释相对原子质量的含义 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断,以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

28

(

质

谱仪面世, 同位素出场,物理学界和化学界长达二

十

年

的原子量定义之争开始了。物理学家认为应以氧

-16

为

标准,化学家认为应以氧三种同位素按照丰度取

加权平均值的质量数为标准

。

物

理学家

氧

-16!

化

学家

平均值!

物理

原

子量=1.000275 化学原子量

1

960 年,马陶赫提出用碳 12 原子的 1/12 取代氧原子,

作为

原

子量的基本单位。碳 12 无论自身性质还是丰度

都

很稳定,简直就是为物理学家量身定做的材料; 同

时

, 以此为基准的原子量计算,氧元素的原子量最接

近之

前

的数值,且其他元素的原子量都特别接近整数,

简单地

说

,化学家也无可无缝连接。 皆大欢喜!

大

家 和 和 睦 睦

的

嘛!听我说

德国

马

陶赫

我国在 1993 年 12 月 27 日发布了《中华人民共和国

国

家

标

准 物 理 化 学 和 分 子 物 理 学 的 量 和 单 位

GB

3102.8-93》,规

定在专业的学术文件上需要使用“原

子

量”概念的,均使用“相对原子质量”来代替 (同

时也废除了“分子量” ,使用“相对分子质量”来

代

替

) 。

中国

张青莲

(1

908-2006)

)

课外我拓展

相对原子质量“标准”之争

道尔顿根据实验得出,一个氧原子的质量是一个氢原 子质量的 8 倍,于是他把氢的质量定为单位 1,于 1805 年交出了第一份原子量表。 英国 道尔顿 (1766-1844)

后来,通过实验,贝采里乌斯认为氢、氧原子的质量 比为 1:16。他用了近二十年的时间进行实验,并据此 发表了三张原子量表,所列元素多达 49 种。这些原子 量得到了广泛认可,在历史上使用了 40 年。 氧是 100,氢是 6.25 瑞典 贝采里乌斯 (1779-1848)

随着涉及到的计算日益增多,1860 年左右,科学家决 定放弃贝采里乌斯的原子量表, 因为计算太过麻烦。 化学大佬斯塔斯提议,重新将氧原子的相对质量改回 16,这样氢就近似等于 1,计算方便了许多。 计算太麻烦,还是把氧定 为 16 计算起来比较方便! 比利时 斯塔斯 (1813-?)

但真正对原子量造成冲击的发明,马上就要到来。阿 斯顿发明了质谱仪,证明了大部分元素是几种质量不 同但化学性质相同的原子的集合物。 都听我的,用质谱仪 英国 阿斯顿 (1877-1945)

29

张青莲院士在我国的相对原子质量测定工作上作出了杰出贡献,他主持测定了铟、铱 等元素的相对原子质量新值,被国际原子量委员会采用为国际新标准,是中国稳定同位素 学科的奠基人和开拓者。作为青少年,我们应该大力弘扬和继承老一辈化学人胸怀祖国、

(

.

...

)砥砺前行的精神。如果你对此感兴趣,可以查阅相关资料,向老师和同学们介绍张青莲院

(

............

.

)士或者其他中国化学家的故事,并分享心得体会。

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式对相对原子质量标准的变迁进行科普,生动 有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。学生在阅读漫画、查阅资料和交流分享的过程 中,能够感受到老一辈化学人为了祖国发展潜心科研、报国为民的爱国情怀和高尚品格, 增强为实现中华民族伟大复兴和推动社会进步而勤奋学习的责任感。

30

课题 3 见微知水 (第 1 课时)

课时目标:能够解释不同元素的本质区别;能够对元素进行简单分类;能够写出常见元素符 号,并解释其意义;能够利用元素周期表查取一些简单信息。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①元素的概念是什么?

②哪些元素在地壳中的含量比较丰富?

③元素符号的来源和含义是什么?

④元素周期表有什么规律?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 元素的概念是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

哪些元素在地壳中的含量比较丰富? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

元素符号的来源和含义是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

元素周期表有什么规律? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

课前我调查

课前作业 2:实践调查:观察超市里的商品摆放,并与工作人员交流商品的陈列技巧。

课时作业属性表

时间 5min

设计意图

课前小调查属于实践型作业,调查超市里商品陈列的技巧,了解超市中的商品如何进 行分类摆放,感受分类法在生活中的应用,为元素周期表的学习奠定基础。一方面联系生 活实际,丰富了作业的形式,提升了学生完成作业的动力和学习相关内容的兴趣,另一方 面也锻炼了学生的交流和社会实践能力。

31

课后作业

课后我掌握

1789 年,法国化学家拉瓦锡列出了历史上第一张包括 33 种元素的表,并把这些元素分 为金属、非金属、气体、土质 4 类。这是最早对元素进行分类的尝试,其中很多不是元素, 也没有触及到元素之间的内在联系。1829 年,德国化学家德贝莱纳提出“三元素组”的分类 法,将 15 种元素分为五组:锂钠钾、钙锶钡、氯溴碘、硫硒碲、锰铬铁。同组元素性质相似, 原子量相近。这种分类方法向人们揭示了元素的原子量和性质之间确实存在着内在关系,指 明了探索元素规律的方向。另外还有化学家把元素按照原子量大小排列的螺旋图、“八音律”

等,在化学元素周期律最终完成之前,人们对元素的分类法有不下 50 种。 1.成语是中华民族艺术宝库中的瑰宝,请用元素符号补全下列成语,要求元素符号表示的元 素名称要与成语中的字相同或谐音。

(1)

花 红 柳 (2)

火 水

树 (3) 杯

(4) 山 万 水

里 车

雪 中 送 (6) (7)

(5) 鹅

砥 毛

柱

2.在很长一段时期,人们都认为水是组成世界万物的一种元素。直到拉瓦锡在前人探索的基 础上通过水的分解实验对水的组成进行探究,打破思想的桎梏,解开了水的组成的秘密。

(1) 你知道水是由什么元素组成的吗?

(2)拉瓦锡提出的元素定义和现今教材上的定义有什么不同?他在确认水不是一种元素的同 时,又将光、热等也当成了元素进行分类,从他的事迹中你获得了什么启示?

3.为了纪念元素周期律的发现者,科学家将一种由人工核反应获得的新元素命名为“钔”, 请结合钔元素的“身份证”信息填空。

32

课时作业属性表

时间 7min

参考答案

1. (1) Ag (2) Cl (3) H (4) Pb (5) S (6) C (7) Zn; 2. (1) 水由氢元素和氧元素组成 (2) 拉瓦锡认为不同元素之间的区别在于原子量的不同, 教材上的定义为质子数 (即核电荷数) 相同的一类原子的总称。启示:对科学的探索要敢 于尝试、永不止步 (合理即可) ; 3.①金属 ②7、失去 ③101、258.0 ④门捷列夫。

评价设计 (教师评价)

1.错写,说明对成语或元素符号的写法不熟悉; 2. (1) 错写成“水分子”或“氢、氧原子”,说明无法区分物质的组成和构成;错写成“水 元素” ,说明对元素的概念理解不够清楚 (2) 空白不写,说明对元素不同时期的定义和 分类无法理解; 3.错写,说明无法从原子结构示意图和元素周期表中获取有效信息。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象扩展结构

1 无意义或空 白答案 知道个别常见 元素的符号 知道多个常见 元素的符号 能 将 元 素 的 名 称 与 成 语 相对应 能 在 题 目 的 基 础 上 拓 展 有 关 类似的情况

2 (1) 无意义或空 白答案 知道水的组成 知道水的构成 和组成 知 道 水 的 构 成 与 组 成 之 间的区别 知 道 常 见 物 质 的组成和构成

2 (2) 无意义或空 白答案 知道拉瓦锡提 出的元素定义 或教材上的元 素定义 知道拉瓦锡提 出的元素定义 和教材上的元 素定义 知 道 拉 瓦 锡 提 出的 元 素 定 义 和 教 材 上 的 元 素 定 义的区别 对 元 素 的 定 义 有自己的理解

3 无意义或空 白答案 知道元素周期 表中的个别元 素的信息 知道元素周期 表中常见元素 的信息 知 道 元 素 周 期 表 中 常 见 元素的含义 能 将 元 素 周 期 表 中 的 信 息 与 原 子 结 构 示 意 图的信息对应

作业分析与设计意图

紧扣材料设置相关问题,突出重点,题目以成语填字、完善“钔”元素身份证信息的 形式呈现,具有层次性、开放性和趣味性,其中成语填字游戏更是践行了学科融合的理念, 体现了中华文化的博大精深。学生在完成作业的过程中,通过情境资料再学习了元素分类 方法的发展史,既能巩固课堂所学,又能形成以发展的眼光辩证看待问题的科学态度。

33

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够解释不同元素的本质区别 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够对元素进行简单分类 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够写出常见元素符号,并解 释其意义 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够利用元素周期表查取一些 简单信息 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断, 以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

34

(

他

把

元素按照相对原子质量由小到大地分成几个周期,

并

且

一个周期、一个周期地排列整齐。这样一来,性质

相似

的

元素就落在同一列里, 因而分成了不同的元素类

别。

) (

在

将已知的 63 种元素排列进元素周期表的过程中, 门

捷列

夫

发现,必须在表中保留若干个空位, 因为一旦把

已

知的元素放进空位中,就会破坏元素之间的协调关

系。于是, 门捷列夫大胆地在表里空出一些位置

。

) (

你

兄弟还在跟

我

们捉迷藏呢!

) (

门

哥,我下面咋

是空的啊?

) (

然

而

, 门捷列夫公布自己的元素周期表后,却遭到不少

) (

同行的嘲讽

。

) (

想 象 力 还

挺

丰富

) (

元

素应该

这

么排

) (

1869 年

) (

很

快

,这些同行就被打脸了。法国化学家布瓦博德朗发

现

了

一种新的元素——镓元素,并公布了他所测得的该

元

素

的主要性质。门捷列夫看到报道后,立即给布瓦博

德

朗写信。

相信哥,你把镓的

体

重算错了

)

35

课外我拓展

门捷列夫与元素周期表

19 世纪中叶,化学界发现的元素已经达到 63 种。化学 家们知道的元素越来越多,却没有找出元素之间内在的 逻辑联系,元素化学的研究因为缺乏正确的理论指导而 带有很大的盲目性。

啥啊这是? !太 乱了!

有一位无机化学教授实在忍不了了。 比我的发型还 乱,没法教! 俄国 门捷列夫 (1834-1907)

门捷列夫认为,现有的无机化学教材缺乏逻辑,他决心 找出元素之间的规律性,重新编一本教材。 门哥是个狠人啊 人狠话不多

很快,亲朋好友们发现:一 向珍惜时间的门捷列夫教授, 突然开始迷上玩“纸牌”了。

哥玩的可不 是纸牌

原来, 门捷列夫想出一个巧妙的方法,他把这些元素的 名称、原子量、性质等列在一张张小卡片上,不停地摆 弄这些卡片,试图寻找一种能体现各种元素之间内在联 系的次序,终于有一天:

我悟了!

读了门捷列夫的信后,布瓦博德朗重新进行测定,结果 门捷列夫的元素周期表就像航海家的地图一样,有了

36

发现:还真是自己测错了。

(

因

为它就是铝的

兄弟啊,我找它很

久

了

)门哥牛逼啊!

你咋知道的?

此事一出,立即震惊了全世界,彻底打消了人们对门捷 列夫的怀疑。之后,化学家们被这胜利所鼓舞,纷纷投 入了对门捷列夫预言过尚未发现的新元素探索,各种元 素相继被发现。

无敌是多么寂寞 门哥算得真准 帮我也算 一卦呗

它,化学家们可以按图索骥地把空位补齐就行了,因为 他们现在知道应该到哪里去找以及怎样去找了。于是就 有了我们今天要背的元素周期表。

元素周期律和元素周期表使化学学习和研究变得有规 律可循,意义重大。 目前被发现的元素已经达到了 110 多种,它们都按照门捷列夫确定的原则,整整齐齐地排 列在元素周期表中。

门捷列夫发现了元素周期律并编制了元素周期表,使化学学科的学习变得有规律可 循。你还想了解更多化学家的小故事或化学知识吗?推荐你观看化学科普片《门捷列夫很 忙》,记得看完后向老师和同学们分享收获哦!

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式对门捷列夫发现元素周期律的相关史实进行 科普,生动有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。学生在阅读漫画、观看科普片和交 流分享的过程中,可以感受触不可及的元素与日常生活之间千丝万缕的联系,领略妙趣横 生的化学世界,还可以体会化学家们孜孜不倦的探索精神和严谨求实的科学态度。

课题 3 见微知水 (第 2 课时)

课时目标:能够根据钠原子和氯原子的结构推断简单离子的形成,并解释氯化钠的形成过程; 能够根据氢原子和氧原子的结构解释水分子的形成过程;能够区分分子和原子;能够从微观 层面上解释物理变化和化学变化的本质。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①原子是怎样构成物质的?

②分子、原子的概念是什么?

③物理变化、化学变化的微观本质区别是什么?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 原子是怎样构成物质的? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

分子、原子的概念是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

物理变化、化学变化的微观本质区别是 什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

37

课中作业

课上我会画

通过本节课的学习,请画出你心目中的水分子。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明知道水分子的构成

学生② 说明不清楚每个水分子中氢、氧原 子的个数

学生③ 说明不清楚氢、氧原子是如何通过 一定的作用力结合形成水分子的

作业分析与设计意图

课上以画水分子的形式了解学生对原子如何构成分子的认知程度,同时引导学生用模 型的方法来表征分子的构成,提高学生的课堂参与度,为教师即时评价学生的认知水平所 达到的层次,以便开展针对指导。

38

课后作业

课后我掌握

你是否想过,有一天可以如科幻电影所展示的那样,依靠“冷冻技术” ,穿越千年,在 未来苏醒?人体冷冻是一种处于试验阶段的医学技术,将人体在超低温的条件下保存, 以期 在未来解冻复活,利用先进的医疗手段来治疗疾病,亦或是在星际航行中度过漫长的旅程。 人体冷冻保存的关键问题之一是避免水结成冰。人体内约有 60%-70%是水,水是维持生命最 基本的营养素,在人体内有输送营养、调节体温等重要作用。冰的密度比水小,人体内的水 一旦结成冰,各部分体积都会膨胀,导致死亡。 目前人体冷冻最常用的是“玻璃化技术” , 使水急速冷却到-108℃ ,变为一种在摄氏零度以下不结冰而保持液态的极端粘滞的水,即玻 璃态水。玻璃态水的密度与普通的液态水是相同的。 当然, 以目前的科学水平,人类暂时无 法复苏这些冷冻人,所谓人体冷冻更像是一张“空头支票” 。除此之外,有关冷冻人的伦理 探讨也有很多。冷冻术到底何时能真正实现,它又会给社会带来什么,我们就只能等待时间 给出答案了。

1.水分子是由______________________构成的。

2.水从液态转化为玻璃态的过程中,下列有关说法正确的是 ( )

A.体积变大 B.化学性质不变

C.水分子不再运动 D.水分子发生改变 3.人体内含有一定浓度的离子——如钠离子、氯离子等,用以维持正常生命活动。请写出钠 离子的符号____________,请画出氯离子的结构示意图_________________。 4.水在不同条件下会发生不同类型的变化,请在方框内画出水分子的变化情况,并完成填空。

5.如果人体冷冻技术已经成熟,你认为它的应用前景在哪里?在实际应用时又会面临什么样 的风险?任选一点回答。

。

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1.氢原子和氧原子;2.B;3.Na+、 4. 5.略 (合理即可) 。

39

评价设计 (教师评价)

1.错写成“氢元素和氧元素” ,说明不清楚元素和原子的区别; 2.错选 A,说明从材料中获取有效信息并对其进行简单加工的能力有所欠缺;错选 C,说明 不清楚分子的性质;错选 D,说明不知道物理变化和化学变化的微观本质; 3.错写“Na- ”,说明不知道如何判断离子的电性;错画,说明不清楚离子的形成过程; 4.空白或填错,说明对物理变化和化学变化的微观本质及分子、原子的区别不清楚; 5 空白不写,说明缺乏主动思考的积极性。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象扩展结构 知道常见物质的 宏观组成和微观 构成 运用题目提供的 信息解决相关问 题 能够从原子结构 示意图中获取信 息并进行应用 能通过物质发生 的变化分析物理 变化和化学变化 的微观实质 能够辨证认识人 体冷冻技术,并 列举相关应用及 在应用过程中可 能遇到的困难

1 无 意 义 或 空 白答案 知道水的构 成 知 道 水 的 构 成 及 水 分 子 的构成 知道水的宏观 组成和微观构 成

2 无 意 义 或 空 白答案 知道玻璃态 的水 知 道 水 分 子 的性质 知道普通水和 玻璃态的水的 区别

3 无 意 义 或 空 白答案 知道个别简 单离子的符 号和结构示 意图 知 道 常 见 离 子 的 符 号 和 结构示意图 能够 明白离子 和原子之间的 关系

4 无 意 义 或 空 白答案 知道加热水 或者电解水 的变化类型 知道加热水 和 电 解 水 的 微观实质 能通过加热水 和电解水的微 观分析知道分 子、原子的定义

5 无 意 义 或 空 白答案 能够从材料 中获取人体 冷冻技术的 个别信息 能够从材料 中 获 取 人 体 冷 冻 技 术 的 多方面信息 能够辨证认识 人体冷冻技术, 并列举出相关 应用领域

作业分析与设计意图

以具有科幻色彩的人体冷冻术为素材,紧扣材料设置相关问题,突出重点。题目通过 微观示意图来呈现水的两种变化形式,补全微观示意图能够让学生从分子和原子的层次理 解物理变化、化学变化的本质区别,尤其是关于人体冷冻术应用前景的探讨,训练了学生 思考问题的深度,同时也向学生渗透了STSE 理念。整体具有层次性和开放性,可以拓宽学 生的学科视野,激发学生学习化学的兴趣,进而发展学科素养。学生在完成作业的过程中, 通过情境资料再学习了水的“玻璃态”及其应用,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展, 另一方面形成对生活及社会实际问题作出判断和决策的意识,以适应未来的多样化发展。

40

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评掌握程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够根据钠原子和氯原子的结 构推断简单离子的形成,并解 释氯化钠的形成过程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够根据氢原子和氧原子的结 构解释水分子的形成过程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够区分分子和原子 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够从微观层面上解释物理变 化和化学变化的本质 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断, 以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

41

(

现

在

,我们可以利用粒子加速器、对撞机等装置来探索

微

观世界。

粒子加速器

根据掉落的碎片推断汽车中的零件

目前, 已经发现

的

新粒子有:夸克、 中微子、 π粒子、

玻色子等等。但是,我们尚未发现构成物质的最小粒子

。

我

就说物质是无限可分的吧

中国

庄子

(约公元前 369-公元前 286)

在

微

观层次上研究物质有什么意义呢?通过研究微粒,

我

们了解了宇宙如何形成及形成过程中如何产生新元

素

、

研制了原子弹和氢弹......

浩

瀚的宇宙

原子弹爆炸时产

生的蘑菇云

我

们

都知道,化学是在分子、原子层次上研究物质的学

科。

我说的也是对的嘛

中国

墨子

(约公元前 476-公元前 390)

我

们

在分子、原子的层次上研究物质的性质及其变化规

律、制取物质、创造自然界中本不存在的物质

。

花开花落

滴水成冰

塑料制品

合成纤维

利用化学我们可以解释生命的意义:人体是复杂的反

应

容

器

,新陈代谢就是很多化学反应的综合体现;分子靶

向

药物是治疗癌症的有效方法......

今

天

的我们仍旧在循着先辈们的路径向前探索,更多未

知的惊喜等着大家去发现。

)

课外我拓展

物质构成的寻微探秘

自古以来,人们都在思考这样一个问题:把一个物体—— 比 如木棒,持续不断地分割,最后会剩下什么呢? 招你惹你了?!

有人说,这辈子都分不完;也有人说,分到一定程度就不能 砍开了,他还给不能再分的这个东西起了个名字——“端”。

下辈子下下辈子也是 就叫它 “端” 中国 墨子 (约公元前 476-前 390)

中国 庄子 (约公元前 369-前 286)

有人从万物中获得灵感:沙滩远远看去是连续的,走近看则 是由一粒粒沙子组成的。所以,宇宙万物都一样,是由一种 极小的不可分的微粒构成的。

这很合理 古希腊 德谟克利特 (约公元前 460-前 370) 你咋不看看 海水还是连 续的呢? 古希腊 亚里士多德 (公元前 384-前 322)

哲学家靠主观想象发现了微观世界的大门,科学家则通过实

验将这扇门真正开启。 听我号令, 一起使劲! 英国 道尔顿 (1766-1844)

于是,微观尺度一点点被拓展,“粒子时代”来临了。

那么,构成物质的最小微粒究竟是什么呢?

42

人类对微观世界的探索永无止境。经过本单元的学习,你对微观世界的了解有多少呢?

(

.

... ........

)想检验你的学习成果吗?快和小伙伴组队,一起来参加“一站到底”化学知识竞答活动吧!

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式介绍了在分子、原子的层次上研究物质微观 构成的意义,生动有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。知识竞答的活动形式可以唤 起学生的竞争意识、合作意识和知识应用意识,激发学生的上进心和求知欲。学生在参加 活动的过程中,既可以加深对本单元知识的理解,又可以充分挖掘潜能、发展综合能力, 收获学习化学的乐趣和成就感。

43

五、单元质量检测作业

(一) 单元质量检测作业内容

单元作业 1:学习了本单元内容后,请你用思维导图的方式对所学内容进行知识点的归纳和 总结。

学生样例 1:

学生样例 2:

44

单元作业属性表

时间 15min

评价方式 学生互评

作业分析与设计意图

思维导图能将所学内容以平面展开的形式呈现,学生利用发散性思维,结合自己的理 解,画出个性化、多样化的作业,一方面能帮助老师了解学生的知识是呈碎片化还是体系 化,另一方面还能起到检索知识的作用,同时也能提升学生的逻辑思维能力。学生在整理 思维导图的过程中,能够更清晰地梳理知识点,使知识点结构化、系统化,加深对知识点 的理解和记忆。

单元作业 2:如图是 A、B、C、D 四种微粒的微观图示,下列说法不正确的是 ( )

45

A.图中的微粒表示的元素共有 3 种

C.四种微粒中表示离子的是 D

B.质子数和中子数相等的微粒是 A 和 B D.四种微粒中质量最大的是 A

单元作业属性表

时间 1min

参考答案

A

评价设计 (教师评价)

错选 B,说明对原子结构不清楚;错选 C,说明无法区分原子和离子;错选 D,说明对原子 中各粒子的质量大小不清楚。

作业分析与设计意图

本题用另一种形式的图示来表示原子的结构,要求学生真正理解元素的概念和原子内 部结构每部分的含义。学生在完成作业的过程中,加深了对相关概念的理解,同时分析图 示、获取信息并解决相关问题的能力也得到了锻炼。

单元作业 3:氮气与氧气可以在放电条件下发生反应,下图是反应过程的微观模拟图,请回 答下列问题:

(1) 从微观角度解释氮气和氧气化学性质不同的原因:_______________________________;

(2) 此变化中发生改变的粒子是______________________________ (填粒子名称) ;

(3) 在 B 图中将相关粒子的图形补充完整。

单元作业属性表

时间 3min

参考答案

(1) 分子的构成不同; (2) 氮气分子和氧气分子; (3) 。

评价设计 (教师评价)

(1) 错写成“原子不同” ,说明对物质的微观构成认识不清; (2) 错写成“氮原子和氧原子” ,说明对分子和原子在化学变化中的区别认识不清; (3) 空白,说明不能从微观层次上解释化学变化的过程。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象拓展结构

(1) 无意义或 空白答案 知道分子能保 持物质的化学 性质 知道原子、离子也 能保持某些物质 的化学性质 读懂图像分析出 物质的构成粒子 能认识到物质 由不同粒子构 成并保持其化 学性质

(2) 无意义或 空白答案 知道分子由原 子构成 知道分子原子在 化学变化中的区 别 知道分子原子在 物质变化中的区 别 能从微观层次 上解释物质变 化的实质

(3) 无意义或 空白答案 知道某种物质 的构成 知道某种物质的 构成粒子在化学 变化中的区别 知道某些物质的 构成粒子在物质 变化中的区别 能从微观层次 上解释物质构 成粒子在物质 变化中的形成

作业分析与设计意图

题目以微观示意图的形式呈现,考查微粒的性质以及如何从微观视角解释宏观现象。学 生在完成作业的过程中,通过补全微观示意图,能够从分子和原子的层次更加深入地理解化 学变化的本质。

单元作业 4:如图一是元素周期表的另一种呈现形式,根据所给信息回答下列问题:

图三

46

(1) 画出 8 号元素原子的结构示意图________________;

(2) 由图一可知,氢元素与________ (填名称,下同) 元素处在同一周期;

(3) 稀土有“工业维生素”的美誉,稀土元素 Tm 在元素周期表中的信息如图二,下列有关 Tm 的说法正确的是__________ (填序号)

A.原子的质子数为 69 B.属于金属元素

C.原子的中子数为 69 D.相对原子质量为 168.9g

(4) 图三是溴原子的结构示意图,则 x 的数值为_______,从中你能看出溴元素和氯元素化 学性质相似的原因吗?___________________________________________________________。

单元作业属性表时间3min参考答案 (1); (2) 氦; (3) AB; (4) 7、最外层电子数相等。评价设计 (教师评价)

(1) 漏写“+” 、电子层数字标错等,说明对原子的结构认识不清; (2) 错写,说明对元素周期表中前三周期元素的位置认识不清; (3) 选错,说明不了解元素分类、元素的相对原子质量及原子结构中各粒子的数量关系; (4) 错写,说明不清楚原子核外电子的排布规律、元素的化学性质与原子结构的关系。 前结构单点结构多点结构关联结构抽象拓展结构 (1)无 意 义 或 空白答案画出原子结构示意 图的部分结构画出较完整的 原子结构示意 图完整画出常 见原子的结 构示意图能完整画出前 18 号元素原子 的结构示意图 (4) 无 意 义 或 空白答案 知道原子中质子数 等于核外电子数知道原子结构 中各粒子的数 量关系理解原子最 外层电子数 与其化学性 质的关系能够根据原子 的结构推测其 化学性质

(

作业分析与设计意

图

) 本题以元素周期表的另一种呈现形式为情境,内容新颖,拓宽了学生的思维。题目设 置具有层次性和多样性,以多种形式考查元素及原子结构的相关知识点。学生在完成作业 的过程中,一方面能巩固有关知识点,另一方面迁移应用以及发现问题、解决问题、总结 规律的能力得到了提升。

单元作业 5:为了探究分子的特征,某兴趣小组用玻璃管设计了如下实验:

查阅资料:①氨水 (NH3 ·H2O) 不稳定,常温下就能分解出 NH3 和 H2O;②酚酞是白色、难溶于 水的固体,实验室将酚酞溶解到酒精和水的混合物中配制成酚酞溶液。

47

A 为配有活塞的试剂瓶 将长度 35cm 的粗棉线用酚酞溶液充分浸泡,取出晾干后将粗棉线 送入到长度为40cm 的医用输液管内,保证粗棉线处于拉伸状态, 组成装置 B

48

A

图 1

图 2

图 3

实验 1:向装置 A 中加入约 20mL 浓氨水并关紧活塞,将 A、B 两装置按图 1 组装,打开活塞, B 中干燥棉线没有变红。另取一个装置 B,用水将输液管中的棉线完全润湿,再将 A、B 两装 置按图 1 组装,打开活塞,湿润的棉线从 a 到 b 逐渐变红。 (1) 试管中水的作用是_____________________________________________; (2) 使酚酞变红的物质是 ; (3) 从微观角度该实验得出的结论是 。

实验 2:再取一个装置 B,用水将输液管中的棉线润湿后,再将 A、B 两装置按照图 2 进行组 装,打开活塞,湿润的棉线从 a 到b 也变红,但速率明显低于图 1 装置,到 b 段变红需要较 长时间。 (4) 据此判断氨气的物理性质为 ; (5) 不改变药品和装置结构,可用 方法使 a 到 b 段湿润的棉线变红速率变快。

实验 3:再取一个装置 B,用水将输液管中的棉线润湿,将 A、B 两装置按图 3 组装,打开活 塞,当 d 处开始出现现象,停止观察。 (6) 此时间段内可观察到 ab 段、cd 段内现象的不同点是_____________________________。

单元作业属性表

时间 6min

参考答案

(1) 吸收氨气,防止污染; (2) NH3 ·H2O; (3) 分子是不断运动的; (4) 氨气密度比空气小; (5) 加热 A 瓶; (6) ab 段比 cd 段变红的快。

评价设计 (教师评价)

( ( ( ( ( ( 1) 错写,说明不知道氨气污染环境或不清楚氨气在水中的溶解性; 2) 错写“NH3 ”,说明不知道干燥的氨气不能使酚酞变红; 3) 漏写,说明不能通过宏观现象推测分子的特征; 4) 错写“氨气密度比空气大” ,说明不能理解分子运动速率与气体密度的关系; 5) 错写“降温” ,说明不清楚温度对分子运动速率的影响; 6) 错写,说明不能根据已知信息推测实验现象。 前结构单点结构多点结构关联结构抽象拓展结构 (3)无意义或空 白答案知道分子在不 断运动知道分子的特 征能够通过宏观 现象推测分子 的特征能解释实验现 象与结论的关 系并归纳总结 (5) 无意义或空 白答案 知道分子在不 断运动知道温度能影 响分子的运动 速率知道温度和物 质本身性质能 影响分子的运 动速率能够从影响分 子运动速率的 因素出发分析 题目 (6) 无意义或空 白答案 知道分子的特 征知道分子特征 与外界条件的 关系能够用分子的 观点解释一些 简单的实验现 象能够联系所学 知识,根据实 验现象的不同 分析原因

作业分析与设计意图

本题对教材中“分子的运动”这一探究实验进行微型化改进,装置可以反复使用,药 品用量少、实验污染小,体现了绿色化的化学学科思想。题目通过设置连续性问题追问, 引导学生层层递进,进行系列探究。学生在完成作业的过程中,通过对实验现象的分析得 出相应的结论,不仅能强化证据意识,还能树立起严谨求实的科学态度。

(二) 单元质量检测作业属性表

序号 类型 对应学 难度 来源 完成时间

了解 理解 应用

1 思维导图 √ 较难 原创 28 分钟

2 选择题 √ 中等 原创

3 填空题 √ 容易 改编

4 填空题 √ 中等 原创

5 实验题 √ 较难 原创

49

目 录

一、单元信息 1

二、单元分析 1

(一) 课标要求 1

(二) 教材分析 1

(三) 学情分析 2

(四) 重组单元设计思路 3

三、 单元作业分析 4

(一) 单元作业学习目标 4

(二) 单元作业设计思路 4

四、课时作业 7

课题 1 “管”中窥水 7

课题 2 入微识水(第 1 课时) 17

课题 2 入微识水(第 2 课时) 24

课题 3 见微知水(第 1 课时) 31

课题 3 见微知水(第 2 课时) 37

五、单元质量检测作业 44

一、单元信息

基本 信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

化学 九年级 第一学期 人教版 “水”能告诉我 ——物质构成的奥秘

单元 组织方式 自然单元 团重组单元

课题 信息 序号 课题名称 对应教材内容

1 “管”中窥水 3.1 (第 48 页-第 49 页)

2 入微识水 3.1 (第 50 页) ;3.2 (第 53 页-第 56 页) ; 4.3 (第 80 页)

3 见微知水 3.1 (第 50 页) ;3.3 (第 59 页-第 63 页)

二、单元分析

(一) 课标要求

知道物质是由分子、原子等微观粒子构成的;

能用分子的观点解释生活中的某些变化或现象;

认识原子是由原子核和核外电子构成的;

知道原子可以结合成分子,也可以转变为离子;

能说明分子、原子、离子的区别和联系;

能根据原子的核电荷数判断核内质子数和核外电子数;

认识物质是由元素组成的,知道质子数相同的一类原子属于同种元素; 能对元素进行简单分类;

能识记并正确书写常见元素的名称和符号;

初步认识元素周期表,能根据元素的原子序数在元素周期表中查到该元素的名称、符号、 相对原子质量等信息;

认识相对原子质量的含义及其应用;

初步形成基于元素和分子、原子认识物质及其变化的视角,建立认识物质的宏观和微观 视角之间的关联。

(二) 教材分析

《物质构成的奥秘》是人教版九年级化学上册第三单元的内容,由《分子和原子》《原 子的结构》《元素》三个课题组成。化学是研究物质的组成、结构、性质、转化及应用的一 门基础学科,其特征是从分子层次认识物质,通过化学变化创造物质。分子由原子构成,原 子是如何结合成分子的?不同的原子有什么区别?只有进一步研究原子的结构,才能解释这 些问题。当我们从分子和原子这一微观层次看待物质世界时,纷繁复杂的变化就变得有据可 依、有律可循。从宏观和微观结合的角度来研究物质时,元素可以在宏观和微观之间建立起

1

桥梁,以符号形式描述物质,可以更加直观地表征物质的不同层面,同时便于信息的交流和 传递。因此,以宏观、微观和符号相结合的方式来研究物质是化学特有的视角。

分子、原子、离子及元素这些基本概念都会在本单元出现,而这些基本概念正是学生形 成化学观念、发展科学思维的起点。科学的发展不可能一蹴而就,人类对微观世界的认识更

是经历了漫长的历程,无数的思想家和科学家为此作出了巨大贡献。他们设计出的巧妙实验

(

.

.

.....

神也

是

培养学生科学态度与责任最好的素材。所以,本单元内容是建构化学知识体系、落实

)是培养学生科学探究与实践能力最好的情境,他们追求真理的求实精神和潜心研究的奉献精

.......

化学学科核心素养最关键的节点,在化学学习中起到至关重要的作用。

图 1 第三单元内容分析

(三) 学情分析

学生通过对身边一些常见物质的观察和前面两个单元对物质及其变化的学习,认识了不 少奇妙变化,对简单的物理变化和化学变化、物理性质和化学性质有了判断能力,并具备了 一定的实验操作技能。很多学生对化学产生了好奇心:为什么会闻到花香?给气球打气为什 么会鼓起?木炭燃烧为什么会生成二氧化碳?物质世界的千变万化究竟是怎么发生的?这些 问题正是本单元的切入点,也是学生学习化学的内驱力。

初中生习惯用形象思维理解所学知识。分子和原子看不见、摸不着,学生对这些微观粒 子的特征难以理解,在他们眼里微观世界仿佛只是缩小了的宏观世界。有的学生通过死记硬 背记住了一些知识点,但不能从微观视角认识宏观表象的本质,也不能够将微观本质和宏观 表象建立联系,更难以形成从宏观、微观、符号相结合的视角认识物质的科学思维。长此以

2

往,不利于学生认知水平的提升和思维能力的培养,也会对他们后期学习质量守恒定律及元 素化合物等相关知识造成障碍。因此,第三单元的内容是学生学习化学的“分水岭”。

(四) 重组单元设计思路

为了适应学生认知水平的发展,有效突破难点,笔者将教材内容进行了重组设计,重组 单元的主题为《 “水”能告诉我——物质构成的奥秘》,具体规划框架如图 2 所示。

图 2 重组单元规划框架

重组单元设计调整了教材顺序,将电解水实验提前至课题 2 第 1 课时,为学生理解“分 子可以分为原子”提供真实的实验依据,从而为分子、原子概念的提出作铺垫;将分子和原 子的概念推后到课题 3 第 2 课时,便于学生在认识到“原子可以继续分割”之后,理解“原 子是化学变化中的最小粒子”,符合学生的认知规律。重组后教学内容条理清晰、层次分明、 环环相扣。

教学流程以学生熟悉的水为主线,创设真实情境,将陌生、复杂的知识点串连为一个整 体。利用玻璃管探究几个水的相关实验,引导学生从宏观的水出发初步进入微观世界,认识 构成水的微粒及其特征——《 “管”中窥水》;逐步构建微观视角加深对水的认识——《入 微识水》;用符号联接宏微观,再从微观回归到宏观,理解宏观的水和其他物质是如何形成 的以及物质变化的本质,最终实现对水乃至物质世界的认知进阶——《见微知水》。重组之 后主线明确、层层递进、进阶有效。

3

三、单元作业分析

(一) 单元作业学习目标

(1) 以“水”为例,结合实验探究,认识物质的微粒性,能总结分子、原子之间的区别 和联系,能在分子、原子的层次上解释物质及其变化,初步形成微粒观;

(2) 知道物质是由元素组成的,结合元素概念的形成过程,初步建立元素观和分类观;

(3) 能够使用元素符号对物质的宏观组成和微观构成进行表征,初步构建宏-微-符三重 表征的思维模式;

(4) 结合化学史,能够意识到科学探索的不易,用发展的眼光看待物质的微观构成。

(二) 单元作业设计思路

作业是课堂教学的有效延伸,是师生沟通交流的纽带,是学生学习活动的重要环节。依 照重组单元的课时安排和学习目标,单元作业分为三个课题,包含五个课时,每课时的作业 框架规划如图 3 所示。其中实线部分为必做内容,虚线部分为选做内容。

图 3 单元作业框架规划

整个课时作业分为课前、课中、课后、课外四个模块,作业中包含不同类型的题目以满 足学生个性化的需求。

4

课前作业:本作业分为必做和选做两部分。“课前我知道”以问题的形式先明确本节课 的知识点,引导学生自主预习、把握重点,提高听课效率; “课前我动手 (调查) ”是针对 难点设计的实践作业, 旨在引导学生主动思考,帮助学生突破课堂难点。

课中作业:学生从画出印象中的水开始,课上在教学内容完成后,根据每个课时学习的 内容依次画出对“水”的新认知,引导学生用模型的方法对微粒进行表征。学生通过有趣的 “画水”活动将新知识同化到自身的认知结构中,在自评、互评的过程里也能更大程度地参 与进课堂。同时,教师还可以据此评价学生的认知水平所达到的层次,以便开展针对指导。

课后作业: “课后我掌握”通过创设真实情境设计相对应的作业,包含的题目类型有识 记型、方法型、价值型,体现了作业设计的分层思想。其中,价值型题目开放性较强,注重 培养学生的创新思维和发散性思维。学生在完成作业后,对知识的理解从碎片化、点状式走 向了整体化和结构化。“课后我困惑”对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,可以对 教师的课堂教学进行诊断,了解学习目标的达成情况,以便后期制定教学计划;最主要的是, 能够培养学生发现新问题、提出新问题的能力,发扬质疑精神,发展创新意识。

课外作业: “课外我拓展”根据不同课时的内容进行相关科普, 以学生喜爱的漫画形式 呈现,引起学生的兴趣,再针对漫画内容设置新颖多样的实践作业,从而提高学生的活动参 与度。作为对课堂内容的补充和再学习,本作业不再拘泥于纸上作答的方式,拓宽了学生的 视野和思维,深化了学科素养的发展。

整个作业设计层层递进,与课堂内容环环相扣,具有科学性、高效性和趣味性,其中还 包含了丰富多彩的特色作业,如图4 所示。

图 4 特色作业形式

比如:在学完原子的结构之后,对“量子”进行科普,并鼓励学生走进安徽科技馆量子 科学展区参观主题展览,学生从中能感受到量子世界的神奇以及我国科学家在量子领域所作

5

出的巨大贡献,从而提升民族自信心,增强为实现中华民族伟大复兴和推动社会进步而勤奋 学习的责任感;学完《元素》这一课后,对元素周期律的发现者门捷列夫的事迹进行科普, 并布置课外作业——观看科普片《门捷列夫很忙》并和老师同学分享收获,学生从中能体会 到科学家们严谨求实的科学态度以及科学探究的不易。不拘一格的特色作业能够吸引学生主 动参与到化学学习中,激发学生的自我提高内驱力,由“要我做”转变为“我要做” ,是其 自主学习能力提升的最好体现。

6

四、课时作业

课题 1 “管”中窥水

课时目标:能够认识物质是由分子等微观粒子构成的;能够通过宏观现象推测分子具有的特 征;能够用分子的观点解释一些简单的生活和实验现象。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①水是由什么构成的呢?

②能不能看到分子呢?

③分子是静止不动还是不停运动的呢?

④分子之间有间隔吗?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 水是由什么构成的呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能不能看到分子呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

分子是静止不动还是不停运动的呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

分子之间有间隔吗? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

课前我动手

课前作业 2:生活中,水无处不见。你印象中的水是什么样的呢?你能在下方空白处把它画 出来吗?

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (教师评价)

7

学生① 说明知道液态是水最常见的状态

学生② 说明知道水有不同状态

学生③ 说明知道水可以分成小水滴

作业分析与设计意图

课前以画水的形式了解学生对“水”的认识,把握学生的认知程度,作为学情分析以 及教学设计的依据,使课堂教学更具针对性,从而提高课堂效率。

课前作业 3: 自制温度计

①准备一个带有橡胶塞的小药瓶,并插入吸管

②装满水,滴几滴红墨水并搅拌均匀

③塞上橡胶塞,注意不要漏气

④把小药瓶放入热水里,观察吸管内水柱高度的变化

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评、互评)

评价标准 评价内容

观察到液柱变化 说明实验成功

无法观察到液柱变化,分析原因并对实验进行调整后成功观察 到相应现象 说明能发现实验过程中出 现的问题并找到解决方法

作业分析与设计意图

通过动手实验让学生直观感受到水的宏观体积会随温度的变化而变化,一方面,锻炼 了学生的动手能力;另一方面,为课堂上学习温度对分子间间隔的影响奠定基础。

8

课中作业

课上我会画

课中作业 1:通过本节课的学习,你觉得水还可以是什么样的?结合新知识,请大胆发挥想 象,画出你心目中的水。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明不清楚宏观的水是由无数个 水分子构成的,也不清楚水分子 非常小

学生② 说明不清楚构成水的水分子之间 有间隔

学生③ 说明知道水分子在不断运动,且 知道分子之间有间隔

作业分析与设计意图

课上以画水的形式了解学生对物质微粒性的掌握情况,同时引导学生用模型的方法来 描述分子的特征,提高学生的课堂参与度,为教师即时评价学生的认知水平所达到的层次, 以便开展针对指导。

9

课后作业

课后我掌握

1827 年英国植物学家 R.布朗观察到花粉在水中不停地做无规则运动。进一步实验证实, 不仅是花粉颗粒,其他悬浮在流体中的微粒也表现出这种无规则运动,如悬浮在空气中的尘 埃。后人把这种小颗粒的运动称之为布朗运动。人们通过“布朗运动”架起“宏观”与“微 观”之间的桥梁,证实了分子的存在。分子间有间隔、总是在不断地运动着,分子的间隔和 运动受温度等外界因素的影响,我们不仅可以根据分子的特征解释生活中常见的现象,还可 以通过改变外界条件来改变分子的间隔或运动,从而解决实际问题,如加压储存气体。人们 甚至在想,能否可以操控单个分子进行定向运动?2007 年科学家“组装”出了一个特殊的生 物分子,它能像机器人一样根据人们的指令做出规定动作,人们把它叫做“分子机器人” 。 分子机器人是人类征服自然的整个宏伟蓝图中最富有想象力和创造力的部分,它具有不可限 量的应用前景。如在医疗方面,可以清除病毒、癌细胞,定点输送药物,提高药效,减少副 作用;甚至还可以利用分子存储信息,进而制造出“分子电脑”等。

1.我们看到的花粉运动___________ (填“是”或“不是”) 分子的运动。 2.分子的性质有____________________、_____________________、_____________________。 3.我们周围的很多物质都是由它们的分子构成的,比如水由水分子构成,氧气由氧分子构成。 以下两个问题,请各举一个例子说明。

(1) 能说明分子运动的例子:_____________________________________________________; (2) 能说明温度对分子间隔有影响的例子:_________________________________________。 4.发挥你的想象,如果你能制造出分子机器人,你会将它应用到哪些领域?解决什么样的问 题?

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1.不是; 2.分子的质量体积都很小、分子总是在不断运动着、分子之间存在间隔; 3. (1) 湿衣服晾干 (2) 烧水将烧水壶壶盖顶开 (合理即可) ; 4.捕捉并消灭特定病毒 (合理即可) 。

评价设计 (教师评价)

1.错写成“是” ,说明无法区分花粉颗粒与分子的不同; 2.错写或少写,说明对分子的性质不清楚; 3.举例不当,说明不清楚生活中的宏观现象与分子特征的联系; 4.空白不写,说明缺乏主动思考的积极性。 前结构单点结构多点结构关联结构抽象扩展结构 1无 意 义 或 空 白 答案知道花粉 在运动知道花粉和分 子都在不停地 运动知道花粉运 动 和 分 子 运 动的区别知道构成物质 的微观粒子在 运动着2无 意 义知道分子知道分子的部认 识物 质的运用微粒的观

10

3 4 或 空 白 答案 的个别性 质 分性质 多种性质 点解释常见现 象 运用微粒的观 点解释各种现 象 能 发 挥 想 象 将 分子机器人应 用到多个领域

无 意 义 或 空 白 答案 知道分子 的个别性 质 知道生活中常 见的物质运动 的例子 知道影响分 子 性 质的 因 素

无 意 义 或 空 白 答案 知道分子 机器人 了解分子机器 人 知道分子机 器人及其个 别应用领域

作业分析与设计意图

紧扣材料设置相关问题,突出重点。引导学生从生活经历入手,根据已有的知识去发 现生活中与之相关的事例。题目具有层次性和开放性,给思维留下空间,让学生发挥想象, 从而激发学生学习化学的兴趣。学生在完成作业的过程中,通过情境资料再学习了分子的 发现史和前沿科技中分子的应用,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展,另一方面还能拓 宽学科视野、发展学科素养。

家庭小实验 (选做)

准备材料:紫甘蓝叶子一片、 白醋、透明的一次性杯子五个、餐巾纸、细线 1.请你按照下列表格中的操作动手实验,并完成表格:

操作 现象 结论

I:向一个杯子中倒入半杯白醋, 将紫甘蓝叶子捣碎,并将汁液滴 加到白醋中 (1) 白醋能使紫甘蓝汁变 成 (4) 色

II:如图,将两个一次性杯子倒 扣在一起,向下方的杯子中倒入 半杯白醋,将蘸取紫甘蓝汁的餐 巾纸放至距离白醋液面 1cm 处 (2) 请 从 微 观 角 度 解 释 II、III 中的紫甘蓝 汁也能变色的原因: (5)

III:如图,参照操作 II,将蘸 取紫甘蓝汁的餐巾纸放至距离 白醋液面 3cm 处 (3)

2.不改变餐巾纸的位置,有什么方法可以使 III 中的紫甘蓝汁变色更快?请把你的方法和实 际观察到的现象写下来分享给老师和同学。

(1) 你设计的方法是:___________________________________________________________;

(2) 你实际观察到的现象是:_____________________________________________________;

(3) 你的收获或反思是:_________________________________________________________。

11

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1. (1) 变红 (2) 变红较快 (3) 变红较慢 (4) 红 (5) 分子在不断运动; 2. (1) 将装置放入热水中 (2) 变红速率更快 (3) 温度越高,分子运动速率越快 (合理 即可) 。

评价设计 (展示互评)

前结构单点结构多点结构关联结构抽象扩展结构 动手能力没 有 看 到 实 验 现 象 或 不 会 操 作看 到 部 分 实验现象, 不会分析实验操作成 功 , 不能得 出结论实 验 操 作 成 功,可以得出 结论实验操作成功, 并从多个方面综 合得出结论

作业分析与设计意图

本题为实践题,学生自己动手完成后,回答相关问题,突出化学作业的生活化、个性 化特征,增强了趣味性。问题的设置高度体现化学核心素养,开放性较强,既有给出的实 验,又有需要学生结合已有知识自行设计的实验。学生在完成实验的过程中,动手操作能 力、问题分析能力、应用拓展能力都得到了锻炼。

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够认识物质是由分子等微小 粒子构成的 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够通过宏观现象推测分子具 有的特征 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够用分子的观点解释一些简 单的生活和实验现象 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断,以便后期调整教学计划,

12

查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

13

(

盖-

吕萨克是原子论的拥护者,对气体实验颇有研究。

他

发现:同温同压下,参加同一反应的各种气体,体积

互

成简单整数比。

氧气 氢气

水蒸气

1 :

2 : 2

氢

气 氯气 氯化氢

1

: 1 : 2

盖- 吕萨克觉得这是对原子论的支持:物

质由原子构成,

原子按比例反应,所以气体当然也是按比例来啦

。

道哥,人家一不

小心支持了你的

原

子论呢!

离

原 子 论 远 一

点

!!!

为什么明明是支持道尔顿,他却不买账呢?原来,如

果

按照盖- 吕萨克的说法,气体按比例反应,就会出现

这

样

的结果。

当我们是缝合

怪吗?

!

这

触及了道尔顿原子论的一条底线:原子是构成物质的

最

小

单位,绝对不可再分。

听

道哥的话,别

让我受伤!

不劈了

你,哪来

的

我!

所

以,盖吕萨克的实验结果完全就是在打脸原子论,道

尔

顿当然要跟他

battle

啦!

狗

咬吕萨克

·

宾,

不识好人心!

走开

,你是

黑装粉

!

)

课外我拓展

原子论和分子学说的诞生

现在大家都知道,小到鸡毛蒜皮,大到宇宙星辰,都由 微观粒子构成。 甭管你是喜羊羊还是灰太狼,成分都一样

实际上,这个理论在很长一段时间内都只是哲学家的一 种猜想。

随便猜猜啦~

直到 18 世纪末,化学家道尔顿通过实验发现,参加反 应的各物质都成一定的整数比,比如 1g 氢气和8g 氧气 化合成9g 水,如果不按照这个比例,多余的氢或氧就 不会参加反应。

1 克 1 克 8 克 10 克 9 克 我的体重没增加耶! 9 克

道尔顿根据这些定律提出了原子论:物质是由非常微 小、不可再分的粒子——原子构成的。 (

原

子论

聚是一团火

散是满天星

)1808 年 英国 道尔顿 (1766-1844)

这个创造性的设想可以解释很多问题,获得了众多科学 家的支持。 原 子 论 就 俩 字,好使! 法国 盖- 吕萨克 (1778-1850)

14

(

阿伏

伽

德罗连发了几篇论文,想制止这场争吵,却根本

没人理睬。

我不信

真

相只有一个!

一

边去

那

时候流行的观点是:原子都带电,同种原子带相同电

荷, 同性相斥。所以同种原子是不可能在一起的

。

你

谁

啊?看着就讨厌 切,我还不想看见你呢

著

名的大化学家贝采尼乌斯对分子假说嗤之以鼻,所以

大家也都不相信阿伏伽德罗的言论。之后的五十年,化

学界遇到了更多只用原子论无法解释的问题,人们不得

不承认分

子的存在。此时,阿伏伽德罗已经去世四年了。

他

好像是对的耶

我谢谢你

!

分子原子论是认识和分析化学现象及其本质的基础,从

此

以后,有了理论基础的化学真正开始成为一门独立的

学科,并逐渐在能源、材料、医药、信息、环境和生

命

科

学

等研究领域以及工农业生产中发挥着其他学科所

不

能替代的重要作用。

)

于是两人以及各自背后的英国和欧洲大陆学术圈爆发 了长达数年的争吵。

大家吵来吵去,有个人实在看不下去了。 意大利 阿伏伽德罗 (1776-1856)

阿伏伽德罗仔细研究了两人的观点,提出了一个新的设 想:原子应该是组团反应的。 终于有 CP 啦!

这样一来,气体既能按比例反应,原子也不用再切,完 美 !他给这种原子组团命名为:

分子 我们组团甜蜜蜜

阿伏伽德罗虽然生前无人欣赏,但他的分子学说和道尔顿的原子论一起奠定了近代化 学的基础,化学自此作为一门独立的学科开始蓬勃发展。阿伏伽德罗不但被写进了教科书, 而且很多化学人每年庆祝的“化学日”也和他有关哦,每年的“化学日”还有个性化的主

(

.

..

)题活动呢!如果你对“化学日”感兴趣,不妨查阅相关资料,以手抄报的形式向老师和同

学们介绍介绍它,也可以为今年的“化学日”设计一个主题。

15

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业, 以漫画的形式对道尔顿和阿伏伽德罗提出原子论和分子学 说的化学史实进行科普,生动有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。“为化学日设计 主题”能激活学生的创新思维,设计手抄报能让学生发挥想象力和创造力,个性化十足。 学生在阅读漫画、查阅资料和交流分享的过程中,搜集、筛选信息的能力及分析、判断的 能力得到了锻炼,既拓宽了学科视野,又收获了学习化学的乐趣。

16

课题 2 入微识水 (第 1 课时)

课时目标:能够认识分子是由原子构成的;能够认识原子是由原子核和核外电子构成的。 课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①电解水的现象是什么?

②构成水分子的微粒是什么?

③原子是最小的微粒吗?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 电解水的现象是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

构成水分子的微粒是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

原子是最小的微粒吗? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

17

课中作业

课上我会画

课中作业 1:通过本节课的学习,发挥想象,画出你心目中的水分子。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明知道水分子由氢、氧原子构 成,且不同原子大小可能不同

学生② 说明知道水分子由氢、氧原子构 成,但不清楚不同原子大小可能 不同

作业分析与设计意图

课上以画水分子的形式了解学生对水的认知程度,同时引导学生用模型的方法来描述 水分子的构成,提高学生的课堂参与度,为教师即时评价学生的认知水平所达到的层次, 以便开展针对指导。

18

课后作业

课后我掌握

“一尺之棰, 日取其半,万世不竭。 ”庄子认为物质无限可分,德谟克利特却认为万物 都是由不可再分的原子构成的。1808 年,道尔顿根据实验结果提出原子论,成功解释了许多 现象。那么,原子是否“永恒不变” 、“不可分割”呢?19 世纪末,X 射线和电子的发现才 使人们认识到,原子也不是构成物质的最小微粒——原子的中心有一个带正电的原子核。很 快,质子和中子被发现,说明原子核也不是“不可分割”的。之后,科学家陆续发现了数百 种亚原子粒子。1964 年,盖尔曼和茨威格分别独立提出夸克模型,认为所有包括质子、 中子 在内的强子都由夸克构成。不久,夸克模型预言的Ω粒子被发现,证明了夸克的存在。但理 论认为,夸克被囚禁在强子内部,实验根本无法观察到单个夸克,也无法将其分离。

从哲学思辨到实验验证,2000 多年来,一方面,人们可以将周围的物质分割为分子、原

子,将原子分割为原子核和电子,将原子核分割为质子、 中子……似乎物质可以这样永无止 境地分割下去;另一方面,目前确实无法把夸克从强子中分离出来,这又使人们不得不怀疑: 物质是否无限可分?夸克模型的提出距今仅仅数十年,现在就说物质不再可分,似乎为时尚 早。也许,在可以预见的未来,科学家对物质的认识仍将重复“可分—不可分”的循环,人 们还会为此而争论不休。

1.结合材料,请你将图中空白处补充完整:

_______

2.在实验室中,我们可以用通电的方法证明水能再分,装置如图,请回答下列问题:

(1) 试管 2 的电极与电源的_______极相连,其中产生的气体是_______; (2) 当试管 1 中产生 10mL 气体时,试管 2 中产生气体的体积约为______mL。 3.下列说法正确的是 ( )

A.德谟克利特认为原子是不可分割的 B.夸克就是构成物质的最小微粒

C.原子核对核外电子有吸引力 D.对于物质是否无限可分, 目前尚未有定论

4.如果组织一场论题为“物质是否无限可分”的辩论赛,邀请你作为任意一方的辩手参加:

(1) 你的观点是______________________________________________________________;

(2) 你的论据是______________________________________________________________;

(3) 你的阐述是______________________________________________________________。

19

课时作业属性表

时间 7min

参考答案

1.氧原子、原子核、8; 2. (1) 负、氢气 (2) 20mL; 3.ACD; 4.略 (合理即可) 。

评价设计 (教师评价)

1.错写,说明对构成水分子的微粒以及原子的内部结构不熟悉; 2.错写,说明对电解水实验的现象不熟悉; 3.错选或少选,说明从材料中获取信息并对其进行处理的能力有所欠缺; 4 空白不写,说明缺乏主动思考的积极性。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象扩展结构

1 无 意 义 或 空 白 答案 知 道 水 由 水 分子构成 知道水的微观 构成 知道水分子、氢氧原 子及原子内部结构 及其之间的关系 知道分子 、原 子 、原子内部 结构之间的联 系与区别

2 无 意 义 或 空 白 答案 知 道 水 在 通 电 的 条 件 下 可以分解 知道电解水实 验 能够根据电解水实 验分析水的组成 能够类比电解 水实验思考探 究其他物质组 成的方法

3 无 意 义 或 空 白 答案 能 够 从 材 料 中 获 取 个 别 信息 能够从材料中 获取多方面信 息 能够根据从材料中 获取的信息判断相 关说法是否正确 能够对材料进 行正确的分析 并进行相关内 容的拓展

4 无 意 义 或 空 白 答案 能 够 给 出 自 己 单 方 面 的 见解 能够列举出支 持相应观点的 多个论据 能够理清多个论点 之间的联系 能够联系多方 面的知识充实 论据 ,支持相 应的观点

作业分析与设计意图

紧扣材料设置相关问题,突出重点。题目具有层次性、开放性和趣味性,可以拓宽学 生的学科视野,激发学生学习化学的兴趣,进而发展学科素养。学生在完成作业的过程中, 通过情境资料再学习了人类对微观世界的探索史,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展, 另一方面还能基于事实与逻辑进行独立思考与判断,以辩证的眼光看待问题,形成严谨求 实的科学态度和开拓进取的科学精神。

20

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够认识分子是由原子构成的 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够认识原子是由原子核和核 外电子构成的 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断,以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

21

22

课外我拓展

漫话

你知道墨子号吗? 它是由我国自主研制的世界上首颗 空间量子科学实验卫星,在国际上率先实现了多项世界 第一的成就。

量子计算、量子力学、量子通讯......你可能听说过很 多关于“量子”的名词,那么“量子”到底是什么呢? 这啥呀这是

这要从普朗克说起。1900 年,普朗克在研究黑体辐射的 能量问题时,发现能量不是连续的,而是一份份地在传 输,于是他提出了“能量子”的概念,就是一份能量的 最小单位。

德国 普朗克(1858-1947)

1905 年,爱因斯坦解释光的传播时,认为光的传输也是 一份份的。 因此,爱因斯坦提出了“光量子”的概念, 即光能量传输的最小单位。 普哥说的没毛病 美国 爱因斯坦 (1879-1955)

1913 年,卢瑟福的学生玻尔将“量子”引入对原子结构 的研究中,他认为不同能量的电子在原子核外是分层排 布的。

电子分层排布 丹麦 玻尔 (1885-1962)

“量子”

到了 1926 年,量子力学成功诞生, 它就是为了研究微 观世界的特性而生,现在仍在逐步发展和完善中。

一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这 个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。

(

氢

氧原子可以理解

)

水分子可以理解为水的“量子” 、 为水分子的“量子”

说回“墨子号”,从项目首席科学家潘建伟院士在 2003 年首次提出卫星量子通信这一国际上没有先例的设想, 到 2016 年成功发射,历经了十几年。作为“量子追梦 人” ,潘建伟院士之后又和团队成功研制了“九章”和 “祖冲之号”量子计算原型机,使我国跻身量子科技领 域第一梯队。

依托兴趣而非功利去探索科学,追求真理敢于质疑去自 由研究,包容失败坚守初心去不断前行。科学精神代代 相传,热爱可抵岁月漫长。 同学们,不忘初心,砥砺前 行,未来可期!

“量子力学”诞生至今已有 100 多年,从芯片到显示器,从新能源到生物工程,几乎 都有它的身影。你知道吗?近年来,我国量子领域的科学技术发展迅猛,我们合肥作为全 国四大科技城市之一,在量子通信、量子计算、量子精密测量等领域都取得重大突破,一

(

....

)些科研项目频频站在世界科技舞台的C 位。如果你对“量子”感兴趣,可以走进安徽科技

(

.

......

)馆量子科学展区,近距离感受量子世界的神奇,记得向老师和同学们分享收获哦!

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式对量子相关知识进行科普,通俗易懂、生动 有趣,充分调动了学生参与活动的积极性,不仅拓宽了学生的科学视野,更激发了学生的 科学兴趣,在思维和探索中启迪智慧的头脑。学生在阅读漫画、参观科技馆和交流分享的 过程中,既可以感受到量子科技的神奇,也可以感悟到我国在量子领域所取得的巨大成就, 有助于学生进一步增强民族自信心和国家自豪感,从小树立学习目标和远大理想,为我国 建设现代化科技强国而勤奋学习。

23

课题 2 入微识水 (第 2 课时)

课时目标:能够描述原子核外电子排布的简单规律;能够画出常见原子的结构示意图;能够 根据原子的结构推断其化学性质;能够解释相对原子质量的含义。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①原子的核外电子是如何排布的呢?

②可以用什么样的图示来表示原子的结构呢?

③如何用更简单方便的方法来表示原子的质量呢?

④相对原子质量和原子的结构有什么联系吗?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 原子的核外电子是如何排布的呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

可以用什么样的图示来表示原子的结 构呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

如何用更简单方便的方法来表示原子 的质量呢? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

相对原子质量和原子的结构有什么联 系吗? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

24

课中作业

课上我会画

学完本节课的内容,你对构成水分子的氢、氧原子有了哪些的新认识?请再次画出。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明已经掌握原子内部结构的规律

学生② 漏写“+”,说明不清楚原子核的电 性

学生③ 电子层数字标错,说明不清楚核外 电子的排布规律

作业分析与设计意图

课上以画原子结构示意图的形式了解学生对原子结构及核外电子排布规律的掌握情 况,同时引导学生用模型的方法来描述原子内部的结构,提高学生的课堂参与度,为教师 即时评价学生的认知水平所达到的层次,以便开展针对指导。

25

课后作业

课后我掌握

很多看过《钢铁侠》的小伙伴,都对托尼斯塔克可以上天入地、还能狂揍外星人的装甲 记忆颇深。其实,这套装甲的动力来源便是胸口发光的小型可控核聚变反应堆。众所周知, 原子弹是核裂变,爆炸释放出巨大的能量。而应用核聚变的氢弹,威力更大。等质量的氘— 氚聚变释放的能量是铀裂变的4 倍!1kg 铀可供利用的能量=燃烧 2500 吨优质煤产生的能量。 由此,人类开启了和平利用核能之旅, 比如核电站、核动力航母等。但这些都是核裂变,对 于核聚变,人类研究一直处于比较滞后的阶段。虽然利用核聚变的氢弹已经被人类制造出来, 但让核聚变可控地放出能量,一直是科学家不懈努力的方向。太阳发光放热的原理就是核聚 变,所以研究核聚变的托克马克装置也被称之为人造“小太阳” ,2021 年 12 月,我国又创 造了“小太阳”在 7000 万摄氏度下高温运行 1056 秒的世界领先记录, 向和平利用核聚变又 迈进了一大步。

1.核电站中核燃料铀或钚在中子的撞击下,原子核发生分裂,产生氙、锶等原子及一些粒子 和射线,同时释放大量的能量,这些能量可用于驱动汽轮机发电。锶原子的结构示意图如图 所示,锶原子最外层有______个电子,核电荷数为______,容易 (填“得到”或“失

去”) 电子。

2.中国“氢弹之父”于敏院士在核武器氢弹的制造中起到了关键作用。如图是氢弹爆炸的原 理,其中甲、乙、丙是三种原子,“ ”、“ ”、“ ”分别表示原子中的质子、中 子和核外电子。

(1) 乙原子的相对原子质量约为______;

(2) 由图可知,丙原子的电子数为______。氢弹爆炸时,原子释放出了______ (填“质子” “中子”或“电子”) 。

3.“人造小太阳”的原理是氢核聚变,你认为氢核聚变的优点有哪些?__________________

。

_______________________________________________________________________________

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1.2、38、失去; 2. (1) 3 (2) 2、中子; 3.环保、污染小 (合理即可) 。

26

评价设计 (教师评价)1.错写,说明对原子结构示意图各部分的含义认识不清; 2. (1) 错写,说明不清楚如何计算相对原子质量的近似值 (2) 错写,说明从图中获取信 息的能力有所欠缺; 3.空白不写,说明对材料中的信息进行整合处理的能力有待加强。前结构单点结构多点结构关联结构抽象扩展结构 1无 意 义 或 空 白 答案知道原子结 构示意图中 个别部分的 含义知道原子结 构示意图中 各部分的含 义知道多个简单原 子结构示意图中 各部分的含义 知道陌生原子结构示 意图中各部分的含义 2 (1)无 意 义 或 空 白 答案知道相对原 子质量的概 念理解相对原 子质量的含 义知道原子的质量 主要集中在原子 核上知道相对原子质量的 数值与原子核内质子 数和中子数的关系 2 (2)无 意 义 或 空 白 答案知道图中个 别信息知道图中的 多个信息知道图中的全部 信息能根据问题从图中提 取所需要的信息 3无 意 义 或 空 白 答案能够明白材 料所表达的 意思能够从文中 获取氢核聚 变优点的个 别信息能够从材料中获 氢核聚变优点的 多方面信息能够在材料的基础上 对氢核聚变相关内容 进行进一步的拓展作业分析与设计意图

以学生比较感兴趣的钢铁侠胸口的可控核反应堆为素材,紧扣材料设置相关问题,突 出重点,题目具有层次性、开放性和趣味性,可以拓宽学生的学科视野,激发学生学习化 学的兴趣,进而发展学科素养。学生在完成作业的过程中,通过情境资料再学习了原子内 部结构在科技前沿的相关应用,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展,另一方面可以感受 原子结构的研究对科技进步、社会发展的重要作用,尤其是我国科学家在其中作出了巨大 贡献,进而增强为实现中华民族伟大复兴和推动社会进步而勤奋学习的责任感。

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够描述原子核外电子排布的 简单规律 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

27

能够画出常见原子的结构示意 图 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够根据原子的结构推断其化 学性质 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够解释相对原子质量的含义 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断,以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

28

(

质

谱仪面世, 同位素出场,物理学界和化学界长达二

十

年

的原子量定义之争开始了。物理学家认为应以氧

-16

为

标准,化学家认为应以氧三种同位素按照丰度取

加权平均值的质量数为标准

。

物

理学家

氧

-16!

化

学家

平均值!

物理

原

子量=1.000275 化学原子量

1

960 年,马陶赫提出用碳 12 原子的 1/12 取代氧原子,

作为

原

子量的基本单位。碳 12 无论自身性质还是丰度

都

很稳定,简直就是为物理学家量身定做的材料; 同

时

, 以此为基准的原子量计算,氧元素的原子量最接

近之

前

的数值,且其他元素的原子量都特别接近整数,

简单地

说

,化学家也无可无缝连接。 皆大欢喜!

大

家 和 和 睦 睦

的

嘛!听我说

德国

马

陶赫

我国在 1993 年 12 月 27 日发布了《中华人民共和国

国

家

标

准 物 理 化 学 和 分 子 物 理 学 的 量 和 单 位

GB

3102.8-93》,规

定在专业的学术文件上需要使用“原

子

量”概念的,均使用“相对原子质量”来代替 (同

时也废除了“分子量” ,使用“相对分子质量”来

代

替

) 。

中国

张青莲

(1

908-2006)

)

课外我拓展

相对原子质量“标准”之争

道尔顿根据实验得出,一个氧原子的质量是一个氢原 子质量的 8 倍,于是他把氢的质量定为单位 1,于 1805 年交出了第一份原子量表。 英国 道尔顿 (1766-1844)

后来,通过实验,贝采里乌斯认为氢、氧原子的质量 比为 1:16。他用了近二十年的时间进行实验,并据此 发表了三张原子量表,所列元素多达 49 种。这些原子 量得到了广泛认可,在历史上使用了 40 年。 氧是 100,氢是 6.25 瑞典 贝采里乌斯 (1779-1848)

随着涉及到的计算日益增多,1860 年左右,科学家决 定放弃贝采里乌斯的原子量表, 因为计算太过麻烦。 化学大佬斯塔斯提议,重新将氧原子的相对质量改回 16,这样氢就近似等于 1,计算方便了许多。 计算太麻烦,还是把氧定 为 16 计算起来比较方便! 比利时 斯塔斯 (1813-?)

但真正对原子量造成冲击的发明,马上就要到来。阿 斯顿发明了质谱仪,证明了大部分元素是几种质量不 同但化学性质相同的原子的集合物。 都听我的,用质谱仪 英国 阿斯顿 (1877-1945)

29

张青莲院士在我国的相对原子质量测定工作上作出了杰出贡献,他主持测定了铟、铱 等元素的相对原子质量新值,被国际原子量委员会采用为国际新标准,是中国稳定同位素 学科的奠基人和开拓者。作为青少年,我们应该大力弘扬和继承老一辈化学人胸怀祖国、

(

.

...

)砥砺前行的精神。如果你对此感兴趣,可以查阅相关资料,向老师和同学们介绍张青莲院

(

............

.

)士或者其他中国化学家的故事,并分享心得体会。

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式对相对原子质量标准的变迁进行科普,生动 有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。学生在阅读漫画、查阅资料和交流分享的过程 中,能够感受到老一辈化学人为了祖国发展潜心科研、报国为民的爱国情怀和高尚品格, 增强为实现中华民族伟大复兴和推动社会进步而勤奋学习的责任感。

30

课题 3 见微知水 (第 1 课时)

课时目标:能够解释不同元素的本质区别;能够对元素进行简单分类;能够写出常见元素符 号,并解释其意义;能够利用元素周期表查取一些简单信息。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①元素的概念是什么?

②哪些元素在地壳中的含量比较丰富?

③元素符号的来源和含义是什么?

④元素周期表有什么规律?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 元素的概念是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

哪些元素在地壳中的含量比较丰富? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

元素符号的来源和含义是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

元素周期表有什么规律? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

课前我调查

课前作业 2:实践调查:观察超市里的商品摆放,并与工作人员交流商品的陈列技巧。

课时作业属性表

时间 5min

设计意图

课前小调查属于实践型作业,调查超市里商品陈列的技巧,了解超市中的商品如何进 行分类摆放,感受分类法在生活中的应用,为元素周期表的学习奠定基础。一方面联系生 活实际,丰富了作业的形式,提升了学生完成作业的动力和学习相关内容的兴趣,另一方 面也锻炼了学生的交流和社会实践能力。

31

课后作业

课后我掌握

1789 年,法国化学家拉瓦锡列出了历史上第一张包括 33 种元素的表,并把这些元素分 为金属、非金属、气体、土质 4 类。这是最早对元素进行分类的尝试,其中很多不是元素, 也没有触及到元素之间的内在联系。1829 年,德国化学家德贝莱纳提出“三元素组”的分类 法,将 15 种元素分为五组:锂钠钾、钙锶钡、氯溴碘、硫硒碲、锰铬铁。同组元素性质相似, 原子量相近。这种分类方法向人们揭示了元素的原子量和性质之间确实存在着内在关系,指 明了探索元素规律的方向。另外还有化学家把元素按照原子量大小排列的螺旋图、“八音律”

等,在化学元素周期律最终完成之前,人们对元素的分类法有不下 50 种。 1.成语是中华民族艺术宝库中的瑰宝,请用元素符号补全下列成语,要求元素符号表示的元 素名称要与成语中的字相同或谐音。

(1)

花 红 柳 (2)

火 水

树 (3) 杯

(4) 山 万 水

里 车

雪 中 送 (6) (7)

(5) 鹅

砥 毛

柱

2.在很长一段时期,人们都认为水是组成世界万物的一种元素。直到拉瓦锡在前人探索的基 础上通过水的分解实验对水的组成进行探究,打破思想的桎梏,解开了水的组成的秘密。

(1) 你知道水是由什么元素组成的吗?

(2)拉瓦锡提出的元素定义和现今教材上的定义有什么不同?他在确认水不是一种元素的同 时,又将光、热等也当成了元素进行分类,从他的事迹中你获得了什么启示?

3.为了纪念元素周期律的发现者,科学家将一种由人工核反应获得的新元素命名为“钔”, 请结合钔元素的“身份证”信息填空。

32

课时作业属性表

时间 7min

参考答案

1. (1) Ag (2) Cl (3) H (4) Pb (5) S (6) C (7) Zn; 2. (1) 水由氢元素和氧元素组成 (2) 拉瓦锡认为不同元素之间的区别在于原子量的不同, 教材上的定义为质子数 (即核电荷数) 相同的一类原子的总称。启示:对科学的探索要敢 于尝试、永不止步 (合理即可) ; 3.①金属 ②7、失去 ③101、258.0 ④门捷列夫。

评价设计 (教师评价)

1.错写,说明对成语或元素符号的写法不熟悉; 2. (1) 错写成“水分子”或“氢、氧原子”,说明无法区分物质的组成和构成;错写成“水 元素” ,说明对元素的概念理解不够清楚 (2) 空白不写,说明对元素不同时期的定义和 分类无法理解; 3.错写,说明无法从原子结构示意图和元素周期表中获取有效信息。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象扩展结构

1 无意义或空 白答案 知道个别常见 元素的符号 知道多个常见 元素的符号 能 将 元 素 的 名 称 与 成 语 相对应 能 在 题 目 的 基 础 上 拓 展 有 关 类似的情况

2 (1) 无意义或空 白答案 知道水的组成 知道水的构成 和组成 知 道 水 的 构 成 与 组 成 之 间的区别 知 道 常 见 物 质 的组成和构成

2 (2) 无意义或空 白答案 知道拉瓦锡提 出的元素定义 或教材上的元 素定义 知道拉瓦锡提 出的元素定义 和教材上的元 素定义 知 道 拉 瓦 锡 提 出的 元 素 定 义 和 教 材 上 的 元 素 定 义的区别 对 元 素 的 定 义 有自己的理解

3 无意义或空 白答案 知道元素周期 表中的个别元 素的信息 知道元素周期 表中常见元素 的信息 知 道 元 素 周 期 表 中 常 见 元素的含义 能 将 元 素 周 期 表 中 的 信 息 与 原 子 结 构 示 意 图的信息对应

作业分析与设计意图

紧扣材料设置相关问题,突出重点,题目以成语填字、完善“钔”元素身份证信息的 形式呈现,具有层次性、开放性和趣味性,其中成语填字游戏更是践行了学科融合的理念, 体现了中华文化的博大精深。学生在完成作业的过程中,通过情境资料再学习了元素分类 方法的发展史,既能巩固课堂所学,又能形成以发展的眼光辩证看待问题的科学态度。

33

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评认知程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够解释不同元素的本质区别 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够对元素进行简单分类 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够写出常见元素符号,并解 释其意义 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够利用元素周期表查取一些 简单信息 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断, 以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

34

(

他

把

元素按照相对原子质量由小到大地分成几个周期,

并

且

一个周期、一个周期地排列整齐。这样一来,性质

相似

的

元素就落在同一列里, 因而分成了不同的元素类

别。

) (

在

将已知的 63 种元素排列进元素周期表的过程中, 门

捷列

夫

发现,必须在表中保留若干个空位, 因为一旦把

已

知的元素放进空位中,就会破坏元素之间的协调关

系。于是, 门捷列夫大胆地在表里空出一些位置

。

) (

你

兄弟还在跟

我

们捉迷藏呢!

) (

门

哥,我下面咋

是空的啊?

) (

然

而

, 门捷列夫公布自己的元素周期表后,却遭到不少

) (

同行的嘲讽

。

) (

想 象 力 还

挺

丰富

) (

元

素应该

这

么排

) (

1869 年

) (

很

快

,这些同行就被打脸了。法国化学家布瓦博德朗发

现

了

一种新的元素——镓元素,并公布了他所测得的该

元

素

的主要性质。门捷列夫看到报道后,立即给布瓦博

德

朗写信。

相信哥,你把镓的

体

重算错了

)

35

课外我拓展

门捷列夫与元素周期表

19 世纪中叶,化学界发现的元素已经达到 63 种。化学 家们知道的元素越来越多,却没有找出元素之间内在的 逻辑联系,元素化学的研究因为缺乏正确的理论指导而 带有很大的盲目性。

啥啊这是? !太 乱了!

有一位无机化学教授实在忍不了了。 比我的发型还 乱,没法教! 俄国 门捷列夫 (1834-1907)

门捷列夫认为,现有的无机化学教材缺乏逻辑,他决心 找出元素之间的规律性,重新编一本教材。 门哥是个狠人啊 人狠话不多

很快,亲朋好友们发现:一 向珍惜时间的门捷列夫教授, 突然开始迷上玩“纸牌”了。

哥玩的可不 是纸牌

原来, 门捷列夫想出一个巧妙的方法,他把这些元素的 名称、原子量、性质等列在一张张小卡片上,不停地摆 弄这些卡片,试图寻找一种能体现各种元素之间内在联 系的次序,终于有一天:

我悟了!

读了门捷列夫的信后,布瓦博德朗重新进行测定,结果 门捷列夫的元素周期表就像航海家的地图一样,有了

36

发现:还真是自己测错了。

(

因

为它就是铝的

兄弟啊,我找它很

久

了

)门哥牛逼啊!

你咋知道的?

此事一出,立即震惊了全世界,彻底打消了人们对门捷 列夫的怀疑。之后,化学家们被这胜利所鼓舞,纷纷投 入了对门捷列夫预言过尚未发现的新元素探索,各种元 素相继被发现。

无敌是多么寂寞 门哥算得真准 帮我也算 一卦呗

它,化学家们可以按图索骥地把空位补齐就行了,因为 他们现在知道应该到哪里去找以及怎样去找了。于是就 有了我们今天要背的元素周期表。

元素周期律和元素周期表使化学学习和研究变得有规 律可循,意义重大。 目前被发现的元素已经达到了 110 多种,它们都按照门捷列夫确定的原则,整整齐齐地排 列在元素周期表中。

门捷列夫发现了元素周期律并编制了元素周期表,使化学学科的学习变得有规律可 循。你还想了解更多化学家的小故事或化学知识吗?推荐你观看化学科普片《门捷列夫很 忙》,记得看完后向老师和同学们分享收获哦!

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式对门捷列夫发现元素周期律的相关史实进行 科普,生动有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。学生在阅读漫画、观看科普片和交 流分享的过程中,可以感受触不可及的元素与日常生活之间千丝万缕的联系,领略妙趣横 生的化学世界,还可以体会化学家们孜孜不倦的探索精神和严谨求实的科学态度。

课题 3 见微知水 (第 2 课时)

课时目标:能够根据钠原子和氯原子的结构推断简单离子的形成,并解释氯化钠的形成过程; 能够根据氢原子和氧原子的结构解释水分子的形成过程;能够区分分子和原子;能够从微观 层面上解释物理变化和化学变化的本质。

课前作业

课前我知道

课前作业 1:预习本节课的内容,回答下列问题:

①原子是怎样构成物质的?

②分子、原子的概念是什么?

③物理变化、化学变化的微观本质区别是什么?

课时作业属性表

时间 5min

评价设计 (学生自评)

评价内容 自评了解程度 (1-5 )

预习后了解的内容 原子是怎样构成物质的? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

分子、原子的概念是什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

物理变化、化学变化的微观本质区别是 什么? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

预习后发现的问题

作业分析与设计意图

“课前我知道”以问题的形式先明确本节课需要知道的知识点,学生带着问题进行预 习,能够对将要学习的知识做到心中有数,便于在课堂上集中精力把握重点。一方面提高 了学生的学习效率,另一方面也培养了学生的自学能力。

37

课中作业

课上我会画

通过本节课的学习,请画出你心目中的水分子。

课时作业属性表

时间 2min

评价设计 (学生互评、教师点评)

学生① 说明知道水分子的构成

学生② 说明不清楚每个水分子中氢、氧原 子的个数

学生③ 说明不清楚氢、氧原子是如何通过 一定的作用力结合形成水分子的

作业分析与设计意图

课上以画水分子的形式了解学生对原子如何构成分子的认知程度,同时引导学生用模 型的方法来表征分子的构成,提高学生的课堂参与度,为教师即时评价学生的认知水平所 达到的层次,以便开展针对指导。

38

课后作业

课后我掌握

你是否想过,有一天可以如科幻电影所展示的那样,依靠“冷冻技术” ,穿越千年,在 未来苏醒?人体冷冻是一种处于试验阶段的医学技术,将人体在超低温的条件下保存, 以期 在未来解冻复活,利用先进的医疗手段来治疗疾病,亦或是在星际航行中度过漫长的旅程。 人体冷冻保存的关键问题之一是避免水结成冰。人体内约有 60%-70%是水,水是维持生命最 基本的营养素,在人体内有输送营养、调节体温等重要作用。冰的密度比水小,人体内的水 一旦结成冰,各部分体积都会膨胀,导致死亡。 目前人体冷冻最常用的是“玻璃化技术” , 使水急速冷却到-108℃ ,变为一种在摄氏零度以下不结冰而保持液态的极端粘滞的水,即玻 璃态水。玻璃态水的密度与普通的液态水是相同的。 当然, 以目前的科学水平,人类暂时无 法复苏这些冷冻人,所谓人体冷冻更像是一张“空头支票” 。除此之外,有关冷冻人的伦理 探讨也有很多。冷冻术到底何时能真正实现,它又会给社会带来什么,我们就只能等待时间 给出答案了。

1.水分子是由______________________构成的。

2.水从液态转化为玻璃态的过程中,下列有关说法正确的是 ( )

A.体积变大 B.化学性质不变

C.水分子不再运动 D.水分子发生改变 3.人体内含有一定浓度的离子——如钠离子、氯离子等,用以维持正常生命活动。请写出钠 离子的符号____________,请画出氯离子的结构示意图_________________。 4.水在不同条件下会发生不同类型的变化,请在方框内画出水分子的变化情况,并完成填空。

5.如果人体冷冻技术已经成熟,你认为它的应用前景在哪里?在实际应用时又会面临什么样 的风险?任选一点回答。

。

课时作业属性表

时间 6min

参考答案

1.氢原子和氧原子;2.B;3.Na+、 4. 5.略 (合理即可) 。

39

评价设计 (教师评价)

1.错写成“氢元素和氧元素” ,说明不清楚元素和原子的区别; 2.错选 A,说明从材料中获取有效信息并对其进行简单加工的能力有所欠缺;错选 C,说明 不清楚分子的性质;错选 D,说明不知道物理变化和化学变化的微观本质; 3.错写“Na- ”,说明不知道如何判断离子的电性;错画,说明不清楚离子的形成过程; 4.空白或填错,说明对物理变化和化学变化的微观本质及分子、原子的区别不清楚; 5 空白不写,说明缺乏主动思考的积极性。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象扩展结构 知道常见物质的 宏观组成和微观 构成 运用题目提供的 信息解决相关问 题 能够从原子结构 示意图中获取信 息并进行应用 能通过物质发生 的变化分析物理 变化和化学变化 的微观实质 能够辨证认识人 体冷冻技术,并 列举相关应用及 在应用过程中可 能遇到的困难

1 无 意 义 或 空 白答案 知道水的构 成 知 道 水 的 构 成 及 水 分 子 的构成 知道水的宏观 组成和微观构 成

2 无 意 义 或 空 白答案 知道玻璃态 的水 知 道 水 分 子 的性质 知道普通水和 玻璃态的水的 区别

3 无 意 义 或 空 白答案 知道个别简 单离子的符 号和结构示 意图 知 道 常 见 离 子 的 符 号 和 结构示意图 能够 明白离子 和原子之间的 关系

4 无 意 义 或 空 白答案 知道加热水 或者电解水 的变化类型 知道加热水 和 电 解 水 的 微观实质 能通过加热水 和电解水的微 观分析知道分 子、原子的定义

5 无 意 义 或 空 白答案 能够从材料 中获取人体 冷冻技术的 个别信息 能够从材料 中 获 取 人 体 冷 冻 技 术 的 多方面信息 能够辨证认识 人体冷冻技术, 并列举出相关 应用领域

作业分析与设计意图

以具有科幻色彩的人体冷冻术为素材,紧扣材料设置相关问题,突出重点。题目通过 微观示意图来呈现水的两种变化形式,补全微观示意图能够让学生从分子和原子的层次理 解物理变化、化学变化的本质区别,尤其是关于人体冷冻术应用前景的探讨,训练了学生 思考问题的深度,同时也向学生渗透了STSE 理念。整体具有层次性和开放性,可以拓宽学 生的学科视野,激发学生学习化学的兴趣,进而发展学科素养。学生在完成作业的过程中, 通过情境资料再学习了水的“玻璃态”及其应用,一方面能对课堂内容进行巩固和拓展, 另一方面形成对生活及社会实际问题作出判断和决策的意识,以适应未来的多样化发展。

40

课后我困惑

通过学习,你对本课内容还有什么困惑吗?

课时作业属性表

评价设计 (学生自评)

课时目标 自评掌握程度 (1-5 )

识记 了解 应用

能够根据钠原子和氯原子的结 构推断简单离子的形成,并解 释氯化钠的形成过程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够根据氢原子和氧原子的结 构解释水分子的形成过程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够区分分子和原子 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

能够从微观层面上解释物理变 化和化学变化的本质 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

我还发现了新的问题

作业分析与设计意图

通过对学生学完本课之后还有哪些困惑进行调查,教师能够对学生的知识掌握程度有 所了解,分析课时目标的达成情况,可以对课堂教学进行诊断, 以便后期调整教学计划, 查遗补漏;也可以帮助学生解决新问题,在此过程中了解学生新的思维点。学生在自我评 价时,再次回顾本课时的重点和难点,内省学习情况,同时向教师反映自己发现的新问题, 养成发现新问题、提出新问题的学习习惯,发展对物质世界的好奇心、想象力和探究欲。

41

(

现

在

,我们可以利用粒子加速器、对撞机等装置来探索

微

观世界。

粒子加速器

根据掉落的碎片推断汽车中的零件

目前, 已经发现

的

新粒子有:夸克、 中微子、 π粒子、

玻色子等等。但是,我们尚未发现构成物质的最小粒子

。

我

就说物质是无限可分的吧

中国

庄子

(约公元前 369-公元前 286)

在

微

观层次上研究物质有什么意义呢?通过研究微粒,

我

们了解了宇宙如何形成及形成过程中如何产生新元

素

、

研制了原子弹和氢弹......

浩

瀚的宇宙

原子弹爆炸时产

生的蘑菇云

我

们

都知道,化学是在分子、原子层次上研究物质的学

科。

我说的也是对的嘛

中国

墨子

(约公元前 476-公元前 390)

我

们

在分子、原子的层次上研究物质的性质及其变化规

律、制取物质、创造自然界中本不存在的物质

。

花开花落

滴水成冰

塑料制品

合成纤维

利用化学我们可以解释生命的意义:人体是复杂的反

应

容

器

,新陈代谢就是很多化学反应的综合体现;分子靶

向

药物是治疗癌症的有效方法......

今

天

的我们仍旧在循着先辈们的路径向前探索,更多未

知的惊喜等着大家去发现。

)

课外我拓展

物质构成的寻微探秘

自古以来,人们都在思考这样一个问题:把一个物体—— 比 如木棒,持续不断地分割,最后会剩下什么呢? 招你惹你了?!

有人说,这辈子都分不完;也有人说,分到一定程度就不能 砍开了,他还给不能再分的这个东西起了个名字——“端”。

下辈子下下辈子也是 就叫它 “端” 中国 墨子 (约公元前 476-前 390)

中国 庄子 (约公元前 369-前 286)

有人从万物中获得灵感:沙滩远远看去是连续的,走近看则 是由一粒粒沙子组成的。所以,宇宙万物都一样,是由一种 极小的不可分的微粒构成的。

这很合理 古希腊 德谟克利特 (约公元前 460-前 370) 你咋不看看 海水还是连 续的呢? 古希腊 亚里士多德 (公元前 384-前 322)

哲学家靠主观想象发现了微观世界的大门,科学家则通过实

验将这扇门真正开启。 听我号令, 一起使劲! 英国 道尔顿 (1766-1844)

于是,微观尺度一点点被拓展,“粒子时代”来临了。

那么,构成物质的最小微粒究竟是什么呢?

42

人类对微观世界的探索永无止境。经过本单元的学习,你对微观世界的了解有多少呢?

(

.

... ........

)想检验你的学习成果吗?快和小伙伴组队,一起来参加“一站到底”化学知识竞答活动吧!

作业分析与设计意图

本作业为选做的实践作业,以漫画的形式介绍了在分子、原子的层次上研究物质微观 构成的意义,生动有趣,充分调动了学生参与活动的积极性。知识竞答的活动形式可以唤 起学生的竞争意识、合作意识和知识应用意识,激发学生的上进心和求知欲。学生在参加 活动的过程中,既可以加深对本单元知识的理解,又可以充分挖掘潜能、发展综合能力, 收获学习化学的乐趣和成就感。

43

五、单元质量检测作业

(一) 单元质量检测作业内容

单元作业 1:学习了本单元内容后,请你用思维导图的方式对所学内容进行知识点的归纳和 总结。

学生样例 1:

学生样例 2:

44

单元作业属性表

时间 15min

评价方式 学生互评

作业分析与设计意图

思维导图能将所学内容以平面展开的形式呈现,学生利用发散性思维,结合自己的理 解,画出个性化、多样化的作业,一方面能帮助老师了解学生的知识是呈碎片化还是体系 化,另一方面还能起到检索知识的作用,同时也能提升学生的逻辑思维能力。学生在整理 思维导图的过程中,能够更清晰地梳理知识点,使知识点结构化、系统化,加深对知识点 的理解和记忆。

单元作业 2:如图是 A、B、C、D 四种微粒的微观图示,下列说法不正确的是 ( )

45

A.图中的微粒表示的元素共有 3 种

C.四种微粒中表示离子的是 D

B.质子数和中子数相等的微粒是 A 和 B D.四种微粒中质量最大的是 A

单元作业属性表

时间 1min

参考答案

A

评价设计 (教师评价)

错选 B,说明对原子结构不清楚;错选 C,说明无法区分原子和离子;错选 D,说明对原子 中各粒子的质量大小不清楚。

作业分析与设计意图

本题用另一种形式的图示来表示原子的结构,要求学生真正理解元素的概念和原子内 部结构每部分的含义。学生在完成作业的过程中,加深了对相关概念的理解,同时分析图 示、获取信息并解决相关问题的能力也得到了锻炼。

单元作业 3:氮气与氧气可以在放电条件下发生反应,下图是反应过程的微观模拟图,请回 答下列问题:

(1) 从微观角度解释氮气和氧气化学性质不同的原因:_______________________________;

(2) 此变化中发生改变的粒子是______________________________ (填粒子名称) ;

(3) 在 B 图中将相关粒子的图形补充完整。

单元作业属性表

时间 3min

参考答案

(1) 分子的构成不同; (2) 氮气分子和氧气分子; (3) 。

评价设计 (教师评价)

(1) 错写成“原子不同” ,说明对物质的微观构成认识不清; (2) 错写成“氮原子和氧原子” ,说明对分子和原子在化学变化中的区别认识不清; (3) 空白,说明不能从微观层次上解释化学变化的过程。

前结构 单点结构 多点结构 关联结构 抽象拓展结构

(1) 无意义或 空白答案 知道分子能保 持物质的化学 性质 知道原子、离子也 能保持某些物质 的化学性质 读懂图像分析出 物质的构成粒子 能认识到物质 由不同粒子构 成并保持其化 学性质

(2) 无意义或 空白答案 知道分子由原 子构成 知道分子原子在 化学变化中的区 别 知道分子原子在 物质变化中的区 别 能从微观层次 上解释物质变 化的实质

(3) 无意义或 空白答案 知道某种物质 的构成 知道某种物质的 构成粒子在化学 变化中的区别 知道某些物质的 构成粒子在物质 变化中的区别 能从微观层次 上解释物质构 成粒子在物质 变化中的形成

作业分析与设计意图

题目以微观示意图的形式呈现,考查微粒的性质以及如何从微观视角解释宏观现象。学 生在完成作业的过程中,通过补全微观示意图,能够从分子和原子的层次更加深入地理解化 学变化的本质。

单元作业 4:如图一是元素周期表的另一种呈现形式,根据所给信息回答下列问题:

图三

46

(1) 画出 8 号元素原子的结构示意图________________;

(2) 由图一可知,氢元素与________ (填名称,下同) 元素处在同一周期;

(3) 稀土有“工业维生素”的美誉,稀土元素 Tm 在元素周期表中的信息如图二,下列有关 Tm 的说法正确的是__________ (填序号)

A.原子的质子数为 69 B.属于金属元素

C.原子的中子数为 69 D.相对原子质量为 168.9g

(4) 图三是溴原子的结构示意图,则 x 的数值为_______,从中你能看出溴元素和氯元素化 学性质相似的原因吗?___________________________________________________________。

单元作业属性表时间3min参考答案 (1); (2) 氦; (3) AB; (4) 7、最外层电子数相等。评价设计 (教师评价)

(1) 漏写“+” 、电子层数字标错等,说明对原子的结构认识不清; (2) 错写,说明对元素周期表中前三周期元素的位置认识不清; (3) 选错,说明不了解元素分类、元素的相对原子质量及原子结构中各粒子的数量关系; (4) 错写,说明不清楚原子核外电子的排布规律、元素的化学性质与原子结构的关系。 前结构单点结构多点结构关联结构抽象拓展结构 (1)无 意 义 或 空白答案画出原子结构示意 图的部分结构画出较完整的 原子结构示意 图完整画出常 见原子的结 构示意图能完整画出前 18 号元素原子 的结构示意图 (4) 无 意 义 或 空白答案 知道原子中质子数 等于核外电子数知道原子结构 中各粒子的数 量关系理解原子最 外层电子数 与其化学性 质的关系能够根据原子 的结构推测其 化学性质

(

作业分析与设计意

图

) 本题以元素周期表的另一种呈现形式为情境,内容新颖,拓宽了学生的思维。题目设 置具有层次性和多样性,以多种形式考查元素及原子结构的相关知识点。学生在完成作业 的过程中,一方面能巩固有关知识点,另一方面迁移应用以及发现问题、解决问题、总结 规律的能力得到了提升。

单元作业 5:为了探究分子的特征,某兴趣小组用玻璃管设计了如下实验:

查阅资料:①氨水 (NH3 ·H2O) 不稳定,常温下就能分解出 NH3 和 H2O;②酚酞是白色、难溶于 水的固体,实验室将酚酞溶解到酒精和水的混合物中配制成酚酞溶液。

47

A 为配有活塞的试剂瓶 将长度 35cm 的粗棉线用酚酞溶液充分浸泡,取出晾干后将粗棉线 送入到长度为40cm 的医用输液管内,保证粗棉线处于拉伸状态, 组成装置 B

48

A

图 1

图 2

图 3

实验 1:向装置 A 中加入约 20mL 浓氨水并关紧活塞,将 A、B 两装置按图 1 组装,打开活塞, B 中干燥棉线没有变红。另取一个装置 B,用水将输液管中的棉线完全润湿,再将 A、B 两装 置按图 1 组装,打开活塞,湿润的棉线从 a 到 b 逐渐变红。 (1) 试管中水的作用是_____________________________________________; (2) 使酚酞变红的物质是 ; (3) 从微观角度该实验得出的结论是 。

实验 2:再取一个装置 B,用水将输液管中的棉线润湿后,再将 A、B 两装置按照图 2 进行组 装,打开活塞,湿润的棉线从 a 到b 也变红,但速率明显低于图 1 装置,到 b 段变红需要较 长时间。 (4) 据此判断氨气的物理性质为 ; (5) 不改变药品和装置结构,可用 方法使 a 到 b 段湿润的棉线变红速率变快。

实验 3:再取一个装置 B,用水将输液管中的棉线润湿,将 A、B 两装置按图 3 组装,打开活 塞,当 d 处开始出现现象,停止观察。 (6) 此时间段内可观察到 ab 段、cd 段内现象的不同点是_____________________________。

单元作业属性表

时间 6min

参考答案

(1) 吸收氨气,防止污染; (2) NH3 ·H2O; (3) 分子是不断运动的; (4) 氨气密度比空气小; (5) 加热 A 瓶; (6) ab 段比 cd 段变红的快。

评价设计 (教师评价)

( ( ( ( ( ( 1) 错写,说明不知道氨气污染环境或不清楚氨气在水中的溶解性; 2) 错写“NH3 ”,说明不知道干燥的氨气不能使酚酞变红; 3) 漏写,说明不能通过宏观现象推测分子的特征; 4) 错写“氨气密度比空气大” ,说明不能理解分子运动速率与气体密度的关系; 5) 错写“降温” ,说明不清楚温度对分子运动速率的影响; 6) 错写,说明不能根据已知信息推测实验现象。 前结构单点结构多点结构关联结构抽象拓展结构 (3)无意义或空 白答案知道分子在不 断运动知道分子的特 征能够通过宏观 现象推测分子 的特征能解释实验现 象与结论的关 系并归纳总结 (5) 无意义或空 白答案 知道分子在不 断运动知道温度能影 响分子的运动 速率知道温度和物 质本身性质能 影响分子的运 动速率能够从影响分 子运动速率的 因素出发分析 题目 (6) 无意义或空 白答案 知道分子的特 征知道分子特征 与外界条件的 关系能够用分子的 观点解释一些 简单的实验现 象能够联系所学 知识,根据实 验现象的不同 分析原因

作业分析与设计意图

本题对教材中“分子的运动”这一探究实验进行微型化改进,装置可以反复使用,药 品用量少、实验污染小,体现了绿色化的化学学科思想。题目通过设置连续性问题追问, 引导学生层层递进,进行系列探究。学生在完成作业的过程中,通过对实验现象的分析得 出相应的结论,不仅能强化证据意识,还能树立起严谨求实的科学态度。

(二) 单元质量检测作业属性表

序号 类型 对应学 难度 来源 完成时间

了解 理解 应用

1 思维导图 √ 较难 原创 28 分钟

2 选择题 √ 中等 原创

3 填空题 √ 容易 改编

4 填空题 √ 中等 原创

5 实验题 √ 较难 原创

49

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件