《记承天寺夜游》ppt文言复习课课件

文档属性

| 名称 | 《记承天寺夜游》ppt文言复习课课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-05-11 13:39:21 | ||

图片预览

文档简介

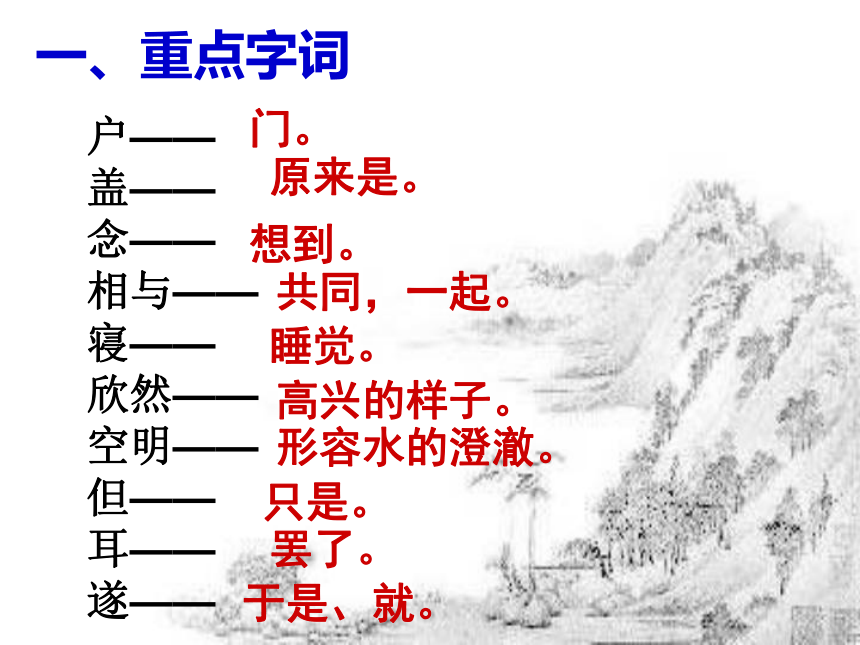

课件35张PPT。记承天寺夜游 苏轼 文言文复习初三语文组 王友欣记承天寺夜游 苏轼 文言文复习初三语文组 王友欣一、重点字词户——

盖——

念——

相与——

寝——

欣然——

空明——

但——

耳——

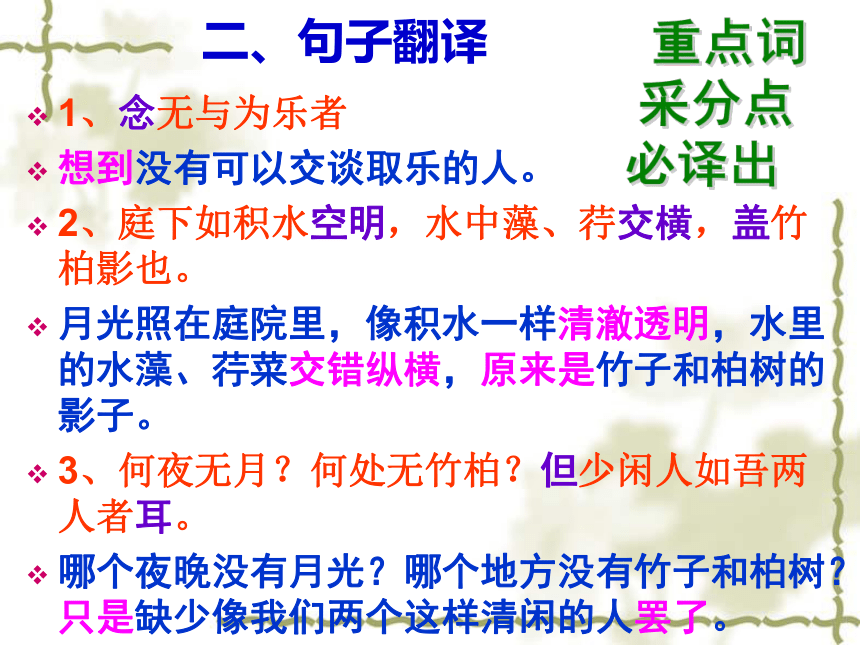

遂——高兴的样子。想到。门。于是、就。睡觉。形容水的澄澈。原来是。只是。罢了。共同,一起。二、句子翻译1、念无与为乐者

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院里,像积水一样清澈透明,水里的水藻、荇菜交错纵横,原来是竹子和柏树的影子。

3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。 重点词

采分点

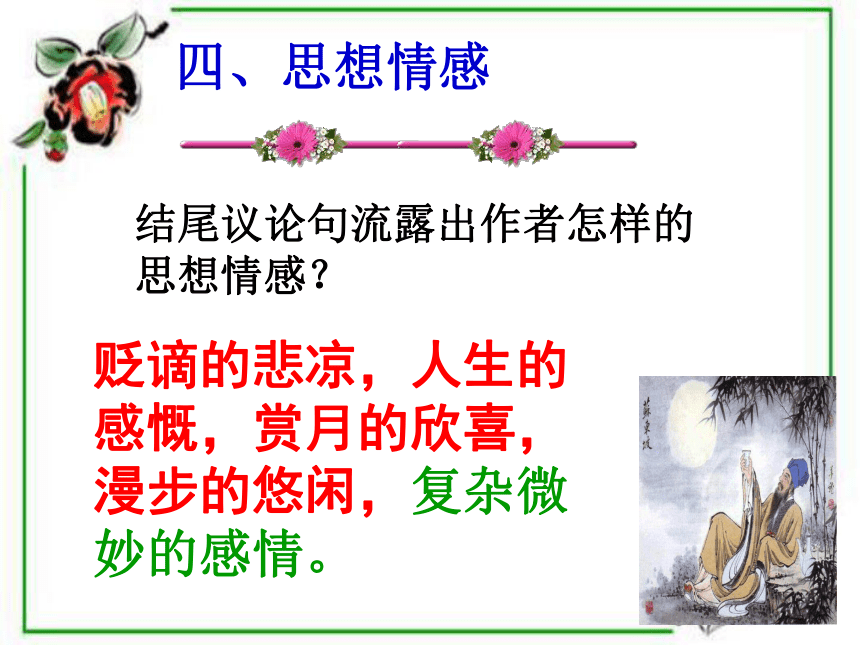

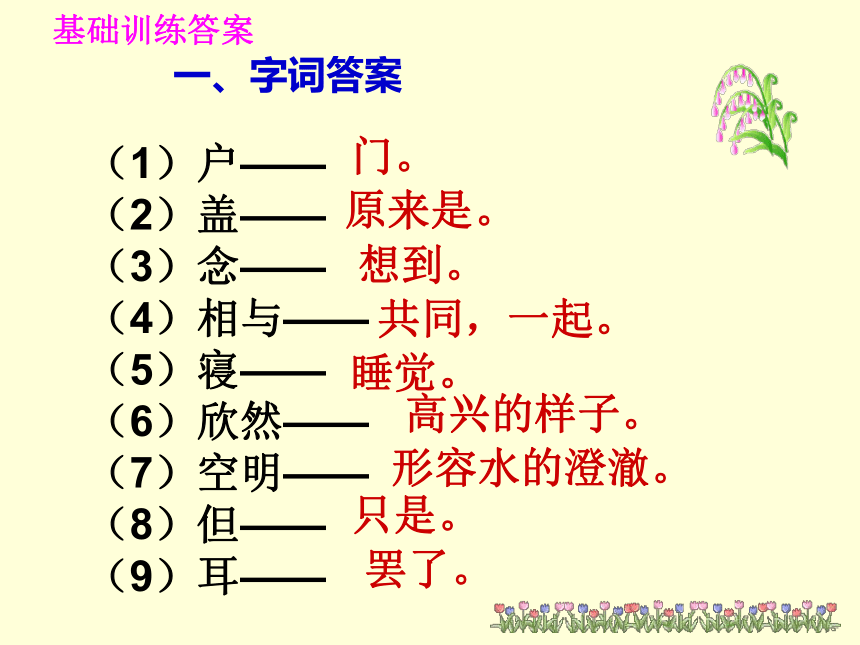

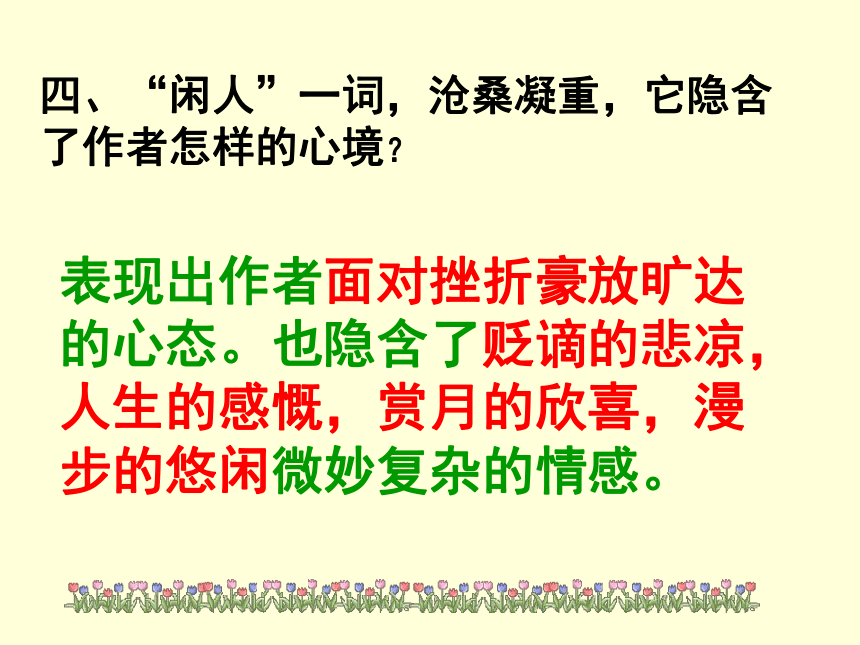

必译出庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 运用比喻的修辞手法,写出了月光的空明澄澈。点染出了一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。三、句子赏析找修辞找用词赏析:四、思想情感结尾议论句流露出作者怎样的思想情感?贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,复杂微妙的感情。“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?表现出作者豪放旷达的心态。 也隐含了赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨微妙复杂的情感。一、字词答案(1)户——

(2)盖——

(3)念——

(4)相与——

(5)寝——

(6)欣然——

(7)空明——

(8)但——

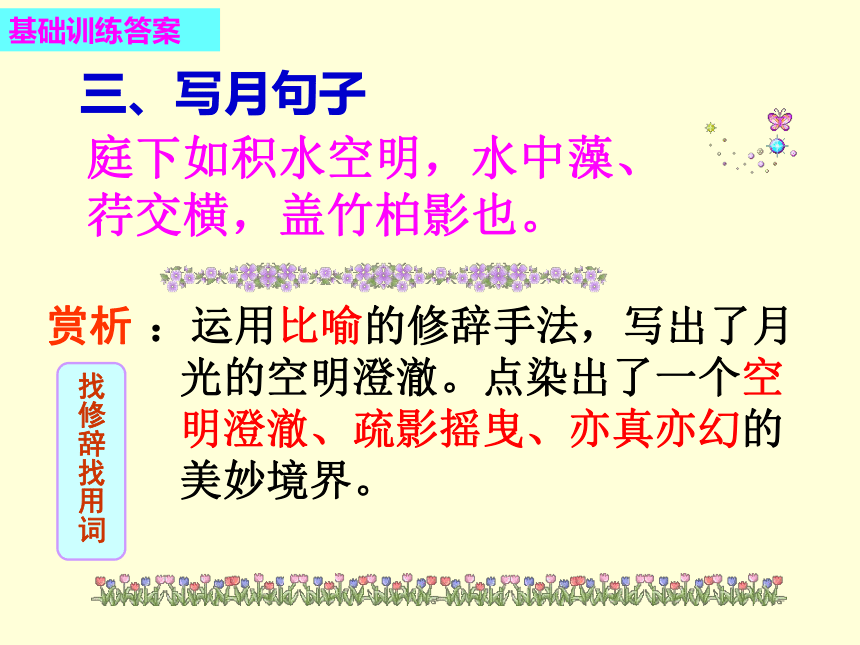

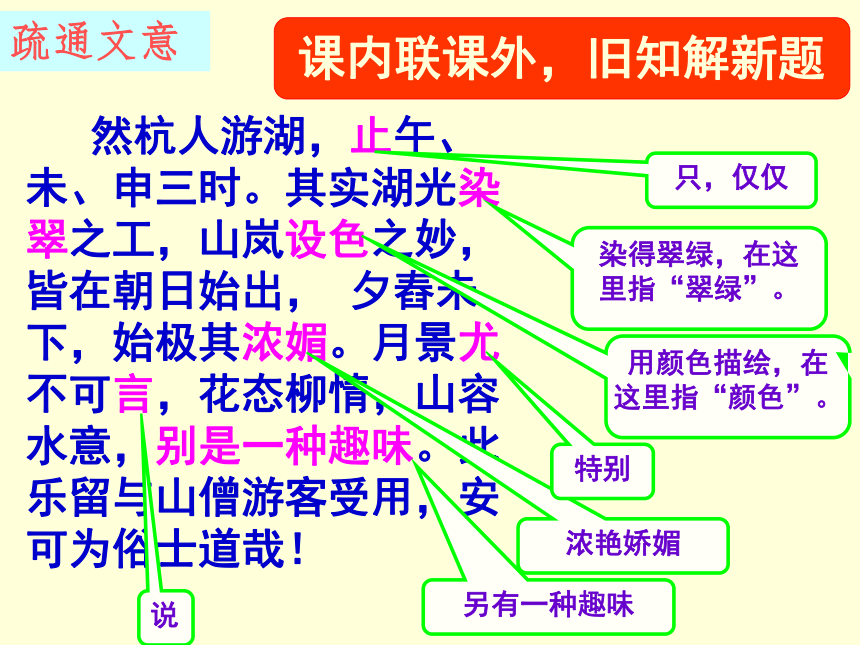

(9)耳——高兴的样子。想到。门。睡觉。形容水的澄澈。原来是。只是。罢了。共同,一起。基础训练答案庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。:运用比喻的修辞手法,写出了月光的空明澄澈。点染出了一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。三、写月句子赏析基础训练答案找修辞找用词四、“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?表现出作者面对挫折豪放旷达的心态。也隐含了贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲微妙复杂的情感。 然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出, 夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!疏通文意只,仅仅用颜色描绘,在这里指“颜色”。浓艳娇媚另有一种趣味说染得翠绿,在这里指“翠绿”。课内联课外,旧知解新题特别 译文:然而杭州人游览西湖,只在上午十一时到下午五时之间;其实湖光翠绿之美,山岚颜色之妙,都在朝日初升,夕阳未下时最浓艳。 月景之美,尤其难以形容。那花的姿态,柳的柔情,山的颜色,水的意味,更是别有情趣韵味。这种乐趣,只能留给山中的和尚与识趣的游客享用,怎么能和俗人说呢! 二、 1.⑴门 ⑵仅仅,只是

2.⑴只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

⑵怎么能讲给那些世俗的人听呢?直击中考答案3.⑴【甲】庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

【乙】月影尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。⑵【甲】直接描写与间接描写相结合,先用比喻直接描写了月光的清澈透明,后又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。【乙】是间接描写。通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。4. 【甲】文表现出作者豪放旷达的人生态度,也隐含了赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨微妙复杂的情感。【乙】文表现出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。关注议论句旧知解新题知识积淀扣住采分点谢谢直击中考答案一、1、①遂:于是,就 ②但: 只

2、月光照在庭院里,象积水一样清明澄澈,水中的水藻、荇菜交错纵横,原来是竹子和柏树的影子。(3分,意思符合即可)

3、写出了月光清澈透明的特点。(2分,意思符合即可)

4、贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲等。 课外延伸当堂训练二4. 阅读理解。

①作者在本文中描写月下空明景色的句子是:

②作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是:

5.说说“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳”一句蕴涵着作者哪些复杂微妙的感情。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲……(一)晋文公守信得原卫

??晋文公攻原①裹十日粮,遂与大夫期②十日。至原十日而原不下,击金③而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日,不去,是亡④吾信也。得原失信,吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎?”乃降公。卫人⑤闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎?”乃降公。孔子闻而记之曰:“__________。”(选自《韩非子外储说左上》)

??【注释】①原:原国。 ②期:约定。 ③金:钟。 ④亡:失去。 ⑤卫人:卫国人。

????1、解释下列句中加点的词语:?①裹十日粮 裹:

??? ②君姑待之 姑:

????2、翻译下面的句子。

??夫原食竭力尽矣,君姑待之

??译文:

4、从这个故事中你悟到了什么道理?

携带姑且原国的粮食已吃光,力量用完了,国君您姑且等待一下吧。一个人无论做什么事,都要讲信用,明礼守信是中华民族的传统美德,也是一个人立足社会的重要前提攻原得卫者,信也晋文公攻打原国,只携带着可供十天食用的粮食,于是和大夫们约定十天做期限,要攻下原国。可是到原国十天了,却没有攻下原国,晋文公便下令敲锣退军,准备收兵回晋国。这时,有战士从原国回来报告说:“再有三天就可以攻下原国了。”这是攻下原国千载难逢的好机会,眼看就要取得胜利了。晋文公身边的群臣也劝谏说:“原国的粮食已经吃完了,兵力也用尽了,请国君再等待一些时日吧!”文公语重心长地说:“我跟大夫们约定十天的期限,若不回去,是失去我的信用啊!为了得到原国而失去信用,我办不到。”于是下令撤兵回晋国去了。原国的百姓听说这件事,都说:“有君王像文公这样讲信义的,怎可不归附他呢?”于是原国的百姓纷纷归顺了晋国。卫国的人也听到这个消息,便说:“有君主像文公这样讲信义的,怎可不跟随他呢?”于是向文公投降。孔子听说了,就把这件事记载下来,并且评价说:“晋文公攻打原国竟获得了卫国,是因为他能守信啊!”选文翻译但愿人长久,千里共婵娟。 ——苏轼床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 ——李白海上生明月,天涯共此时。 ——张九龄复习指导(8分钟)1、背诵课文

2、读翻译和课下注解

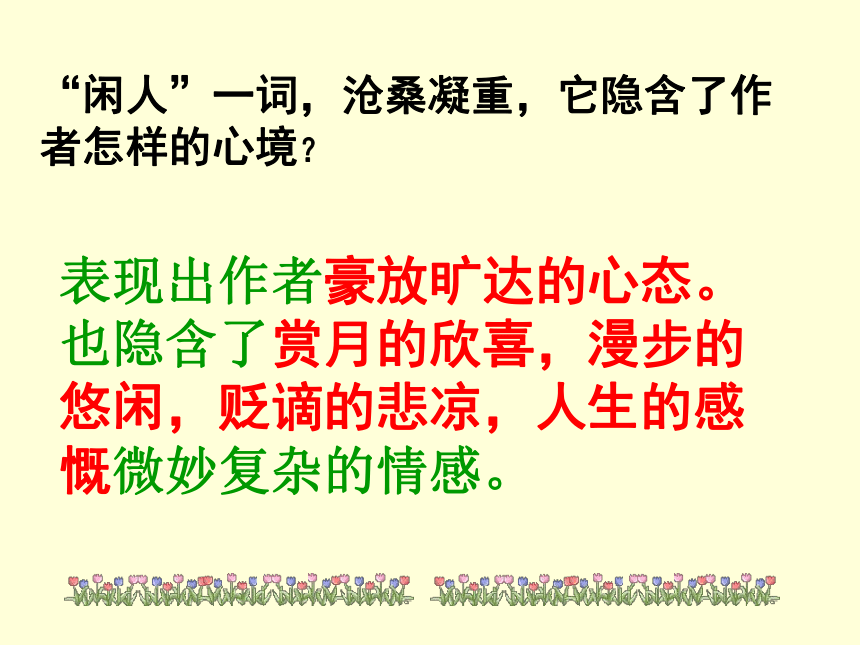

3、温习课堂笔记赏月的欣喜 贬谪的落寞 自我排遣的达观四、作者思想感情文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?“但少闲人如吾两人者耳。”中“闲人”的含义有哪几层?闲人的含义(1)被闲置之人即被贬官之人。为不得志的自嘲之语。( 2)指清闲自在之人,可见其能自解、自慰,表现了作者旷达胸襟。

1、作者是如何巧喻月色的?写出了景物怎样的特点?

2、全文没有一处直接写友情的,但可以从字里行间看出来,请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

3、“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?

4、此文是作者被贬黄州所写,反映了他当时怎样的心态?你如何看待作者的这种心态。

复习检测(15分钟)1、作者是如何巧喻月色的?写出了景物怎样的特点?将月色比喻成一泓空明的积水,将竹、柏的影子比喻成水

中的藻荇。写出了月光清澈、透明的特点 2、全文没有一处直接写友情的,但可以从字里行间看出来,请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。①“遂至承天寺寻张怀民”。理由:唯张怀民可以同乐

②“怀民亦来寝”。 理由:心境相同,欣赏趣味相同③“相与步于中庭”。 理由:关系亲密

④“但少闲人如吾两人耳”。理由:志同道合,志趣相投,命运相同5、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。暗示世人无心流连景色,一心追名逐利。6、课文中哪些语句表现了“闲”?。入夜即“解衣欲睡”,“闲”;见“月色入户”,便“欣然起行”,“闲”;与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细、清楚,两人都很“闲”;结尾的“闲人”是点晴之笔,以别人的不“闲”反衬作者的“闲”。当堂训练一1.我国民间有“一门三父子,都是大文豪”的说法,其中的“三父子”是本文的作者_______,其弟________、其父_______。

2. 解释下列语句中加点词的意义。

①念无与为乐者 念:_______

②遂至承天寺 遂:______

③怀民亦未寝 寝:_____

④相与步于中庭 相与:_____苏轼苏辙苏洵考虑,想到就睡觉共同,一起· 3、把下列句子译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月光照在院中,像积水一样清澈透明,水里的水藻、荇菜交错纵横,原来那是竹柏的影子呀基础训练答案 2、把下列句子译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月光照在院中,像积水一样清澈透明,水里的水藻、荇菜交错纵横,原来那是竹柏的影子呀 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 重温课文复习目标:1.掌握本课重点词语和句子的翻译

2.巩固对内容的理解及句子赏析

3.掌握作者复杂的情感、心态复习目标:1.掌握本课重点词语和句子的翻译

2.巩固对内容的理解及句子赏析

3.掌握作者复杂的情感、心态

盖——

念——

相与——

寝——

欣然——

空明——

但——

耳——

遂——高兴的样子。想到。门。于是、就。睡觉。形容水的澄澈。原来是。只是。罢了。共同,一起。二、句子翻译1、念无与为乐者

想到没有可以交谈取乐的人。

2、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院里,像积水一样清澈透明,水里的水藻、荇菜交错纵横,原来是竹子和柏树的影子。

3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪个夜晚没有月光?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。 重点词

采分点

必译出庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 运用比喻的修辞手法,写出了月光的空明澄澈。点染出了一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。三、句子赏析找修辞找用词赏析:四、思想情感结尾议论句流露出作者怎样的思想情感?贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,复杂微妙的感情。“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?表现出作者豪放旷达的心态。 也隐含了赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨微妙复杂的情感。一、字词答案(1)户——

(2)盖——

(3)念——

(4)相与——

(5)寝——

(6)欣然——

(7)空明——

(8)但——

(9)耳——高兴的样子。想到。门。睡觉。形容水的澄澈。原来是。只是。罢了。共同,一起。基础训练答案庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。:运用比喻的修辞手法,写出了月光的空明澄澈。点染出了一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。三、写月句子赏析基础训练答案找修辞找用词四、“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?表现出作者面对挫折豪放旷达的心态。也隐含了贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲微妙复杂的情感。 然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出, 夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!疏通文意只,仅仅用颜色描绘,在这里指“颜色”。浓艳娇媚另有一种趣味说染得翠绿,在这里指“翠绿”。课内联课外,旧知解新题特别 译文:然而杭州人游览西湖,只在上午十一时到下午五时之间;其实湖光翠绿之美,山岚颜色之妙,都在朝日初升,夕阳未下时最浓艳。 月景之美,尤其难以形容。那花的姿态,柳的柔情,山的颜色,水的意味,更是别有情趣韵味。这种乐趣,只能留给山中的和尚与识趣的游客享用,怎么能和俗人说呢! 二、 1.⑴门 ⑵仅仅,只是

2.⑴只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

⑵怎么能讲给那些世俗的人听呢?直击中考答案3.⑴【甲】庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

【乙】月影尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。⑵【甲】直接描写与间接描写相结合,先用比喻直接描写了月光的清澈透明,后又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。【乙】是间接描写。通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。4. 【甲】文表现出作者豪放旷达的人生态度,也隐含了赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨微妙复杂的情感。【乙】文表现出作者不与世俗同流合污、独以自然山水为乐的情感。关注议论句旧知解新题知识积淀扣住采分点谢谢直击中考答案一、1、①遂:于是,就 ②但: 只

2、月光照在庭院里,象积水一样清明澄澈,水中的水藻、荇菜交错纵横,原来是竹子和柏树的影子。(3分,意思符合即可)

3、写出了月光清澈透明的特点。(2分,意思符合即可)

4、贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲等。 课外延伸当堂训练二4. 阅读理解。

①作者在本文中描写月下空明景色的句子是:

②作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是:

5.说说“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳”一句蕴涵着作者哪些复杂微妙的感情。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲……(一)晋文公守信得原卫

??晋文公攻原①裹十日粮,遂与大夫期②十日。至原十日而原不下,击金③而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日,不去,是亡④吾信也。得原失信,吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎?”乃降公。卫人⑤闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎?”乃降公。孔子闻而记之曰:“__________。”(选自《韩非子外储说左上》)

??【注释】①原:原国。 ②期:约定。 ③金:钟。 ④亡:失去。 ⑤卫人:卫国人。

????1、解释下列句中加点的词语:?①裹十日粮 裹:

??? ②君姑待之 姑:

????2、翻译下面的句子。

??夫原食竭力尽矣,君姑待之

??译文:

4、从这个故事中你悟到了什么道理?

携带姑且原国的粮食已吃光,力量用完了,国君您姑且等待一下吧。一个人无论做什么事,都要讲信用,明礼守信是中华民族的传统美德,也是一个人立足社会的重要前提攻原得卫者,信也晋文公攻打原国,只携带着可供十天食用的粮食,于是和大夫们约定十天做期限,要攻下原国。可是到原国十天了,却没有攻下原国,晋文公便下令敲锣退军,准备收兵回晋国。这时,有战士从原国回来报告说:“再有三天就可以攻下原国了。”这是攻下原国千载难逢的好机会,眼看就要取得胜利了。晋文公身边的群臣也劝谏说:“原国的粮食已经吃完了,兵力也用尽了,请国君再等待一些时日吧!”文公语重心长地说:“我跟大夫们约定十天的期限,若不回去,是失去我的信用啊!为了得到原国而失去信用,我办不到。”于是下令撤兵回晋国去了。原国的百姓听说这件事,都说:“有君王像文公这样讲信义的,怎可不归附他呢?”于是原国的百姓纷纷归顺了晋国。卫国的人也听到这个消息,便说:“有君主像文公这样讲信义的,怎可不跟随他呢?”于是向文公投降。孔子听说了,就把这件事记载下来,并且评价说:“晋文公攻打原国竟获得了卫国,是因为他能守信啊!”选文翻译但愿人长久,千里共婵娟。 ——苏轼床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 ——李白海上生明月,天涯共此时。 ——张九龄复习指导(8分钟)1、背诵课文

2、读翻译和课下注解

3、温习课堂笔记赏月的欣喜 贬谪的落寞 自我排遣的达观四、作者思想感情文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?“但少闲人如吾两人者耳。”中“闲人”的含义有哪几层?闲人的含义(1)被闲置之人即被贬官之人。为不得志的自嘲之语。( 2)指清闲自在之人,可见其能自解、自慰,表现了作者旷达胸襟。

1、作者是如何巧喻月色的?写出了景物怎样的特点?

2、全文没有一处直接写友情的,但可以从字里行间看出来,请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

3、“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?

4、此文是作者被贬黄州所写,反映了他当时怎样的心态?你如何看待作者的这种心态。

复习检测(15分钟)1、作者是如何巧喻月色的?写出了景物怎样的特点?将月色比喻成一泓空明的积水,将竹、柏的影子比喻成水

中的藻荇。写出了月光清澈、透明的特点 2、全文没有一处直接写友情的,但可以从字里行间看出来,请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由。①“遂至承天寺寻张怀民”。理由:唯张怀民可以同乐

②“怀民亦来寝”。 理由:心境相同,欣赏趣味相同③“相与步于中庭”。 理由:关系亲密

④“但少闲人如吾两人耳”。理由:志同道合,志趣相投,命运相同5、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你是如何理解这句话的?月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。暗示世人无心流连景色,一心追名逐利。6、课文中哪些语句表现了“闲”?。入夜即“解衣欲睡”,“闲”;见“月色入户”,便“欣然起行”,“闲”;与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细、清楚,两人都很“闲”;结尾的“闲人”是点晴之笔,以别人的不“闲”反衬作者的“闲”。当堂训练一1.我国民间有“一门三父子,都是大文豪”的说法,其中的“三父子”是本文的作者_______,其弟________、其父_______。

2. 解释下列语句中加点词的意义。

①念无与为乐者 念:_______

②遂至承天寺 遂:______

③怀民亦未寝 寝:_____

④相与步于中庭 相与:_____苏轼苏辙苏洵考虑,想到就睡觉共同,一起· 3、把下列句子译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月光照在院中,像积水一样清澈透明,水里的水藻、荇菜交错纵横,原来那是竹柏的影子呀基础训练答案 2、把下列句子译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。月光照在院中,像积水一样清澈透明,水里的水藻、荇菜交错纵横,原来那是竹柏的影子呀 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 重温课文复习目标:1.掌握本课重点词语和句子的翻译

2.巩固对内容的理解及句子赏析

3.掌握作者复杂的情感、心态复习目标:1.掌握本课重点词语和句子的翻译

2.巩固对内容的理解及句子赏析

3.掌握作者复杂的情感、心态

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》