现代中国史总结和新教材补充课件(共40张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 现代中国史总结和新教材补充课件(共40张PPT)--2024届高三统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 22:55:30 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

现代中国史总结和新教材补充

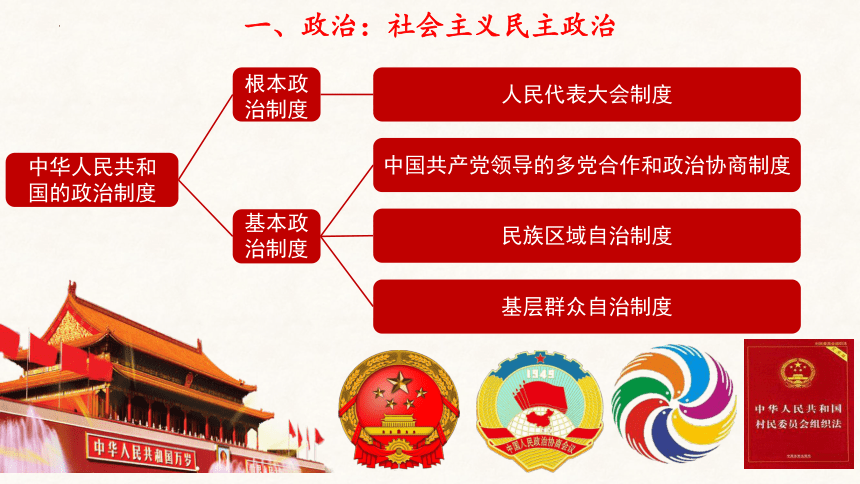

一、政治:社会主义民主政治

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

评价:

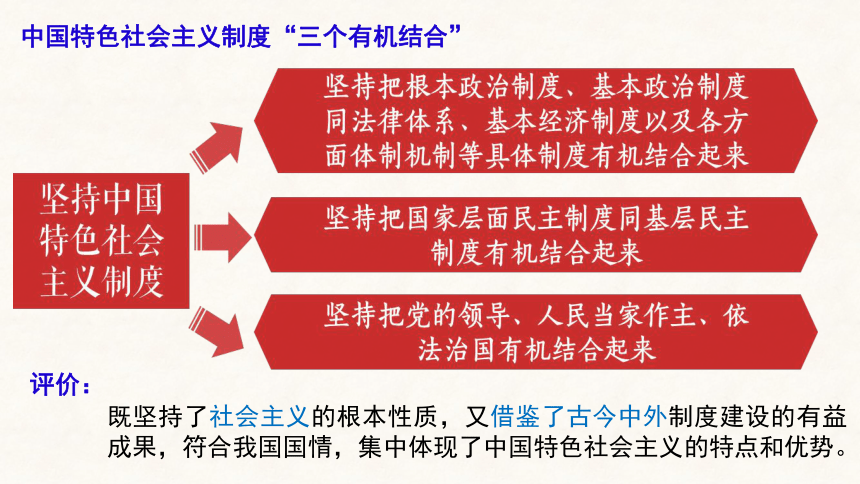

既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

中国特色社会主义制度“三个有机结合”

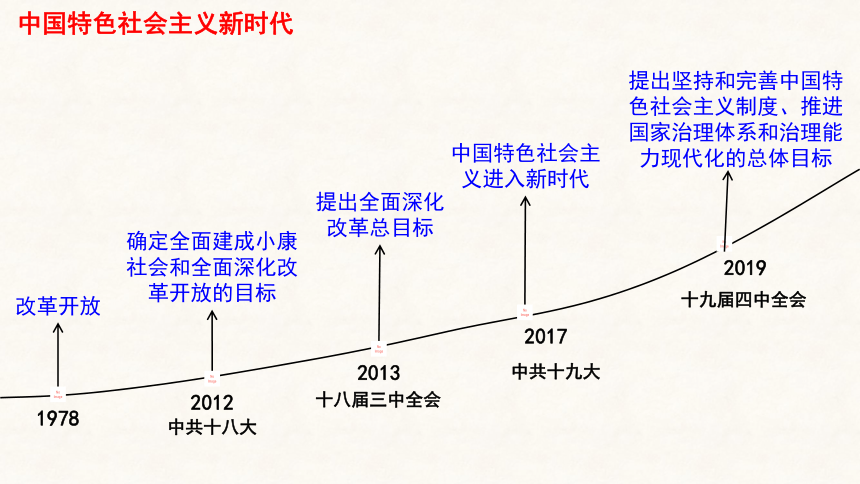

1978

改革开放

2012

确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

2013

提出全面深化改革总目标

2017

中国特色社会主义进入新时代

2019

提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

中共十八大

十八届三中全会

中共十九大

十九届四中全会

中国特色社会主义新时代

新中国的干部制度与公务员制度

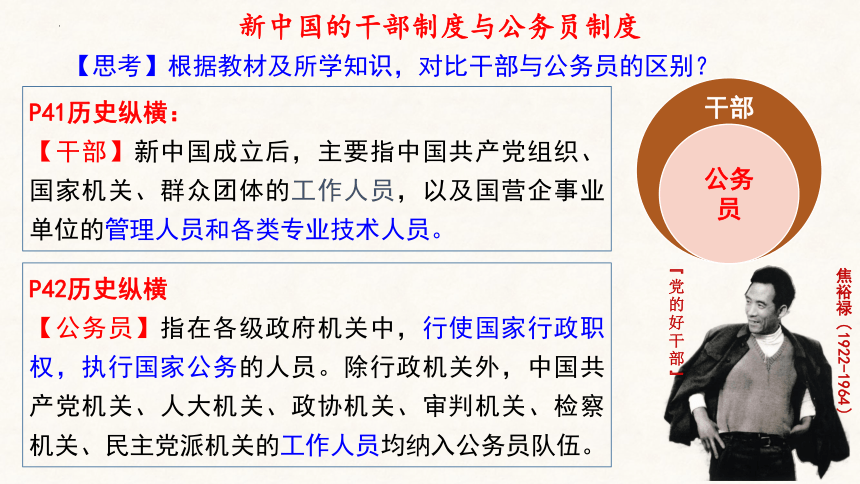

P41历史纵横:

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

P42历史纵横

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

焦裕禄︵1922-1964︶

“党的好干部”

【思考】根据教材及所学知识,对比干部与公务员的区别?

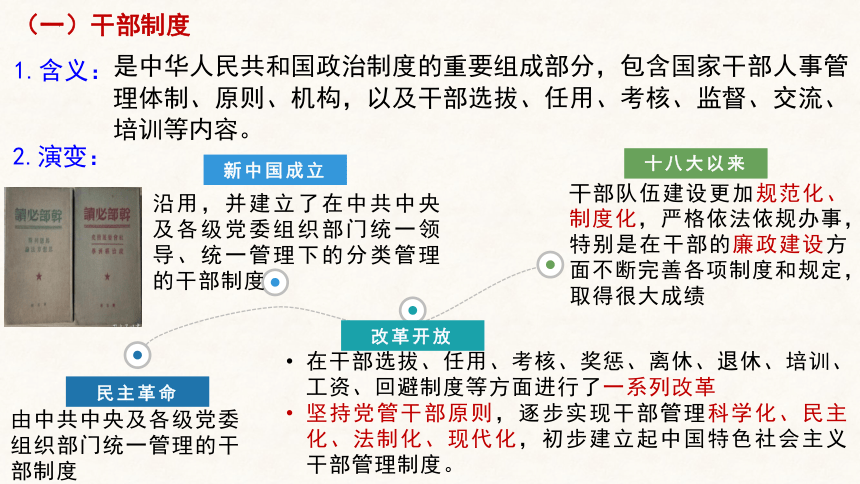

(一)干部制度

是中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

1.含义:

2.演变:

由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度

民主革命

改革开放

在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革

坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

新中国成立

沿用,并建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度

十八大以来

干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依法依规办事,特别是在干部的廉政建设方面不断完善各项制度和规定,取得很大成绩

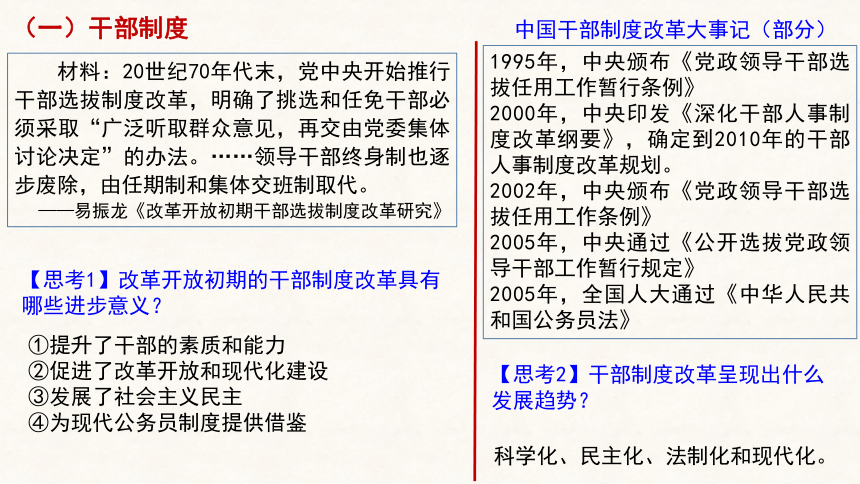

材料:20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。……领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交班制取代。

——易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

【思考1】改革开放初期的干部制度改革具有哪些进步意义?

①提升了干部的素质和能力

②促进了改革开放和现代化建设

③发展了社会主义民主

④为现代公务员制度提供借鉴

(一)干部制度

中国干部制度改革大事记(部分)

1995年,中央颁布《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》

2000年,中央印发《深化干部人事制度改革纲要》,确定到2010年的干部人事制度改革规划。

2002年,中央颁布《党政领导干部选拔任用工作条例》

2005年,中央通过《公开选拔党政领导干部工作暂行规定》

2005年,全国人大通过《中华人民共和国公务员法》

【思考2】干部制度改革呈现出什么发展趋势?

科学化、民主化、法制化和现代化。

2006年

发展完善

《中华人民共和国公务员法》正式实施,公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围不断扩大。

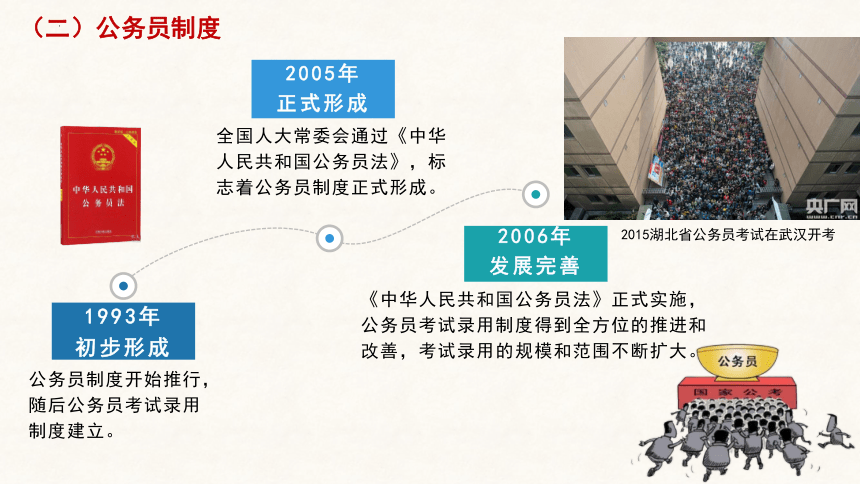

公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。

1993年

初步形成

2005年

正式形成

全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。

(二)公务员制度

2015湖北省公务员考试在武汉开考

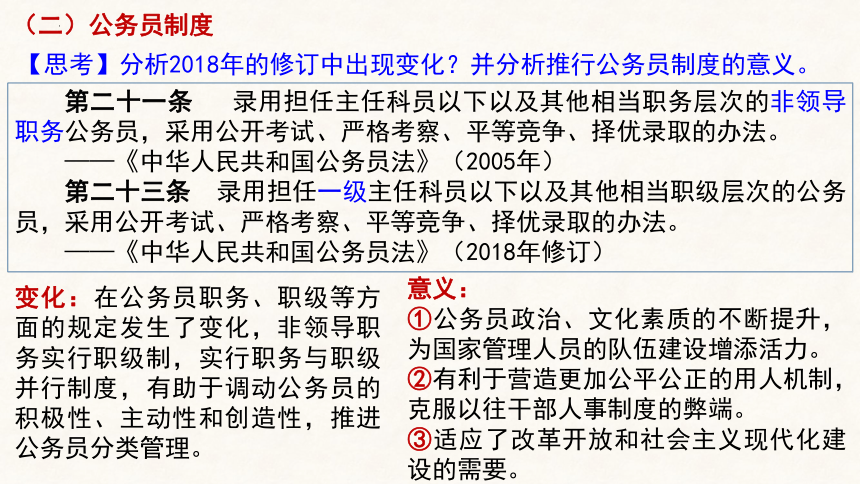

第二十一条 录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2005年)

第二十三条 录用担任一级主任科员以下以及其他相当职级层次的公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

【思考】分析2018年的修订中出现变化?并分析推行公务员制度的意义。

变化:在公务员职务、职级等方面的规定发生了变化,非领导职务实行职级制,实行职务与职级并行制度,有助于调动公务员的积极性、主动性和创造性,推进公务员分类管理。

意义:

①公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添活力。

②有利于营造更加公平公正的用人机制,克服以往干部人事制度的弊端。

③适应了改革开放和社会主义现代化建设的需要。

(二)公务员制度

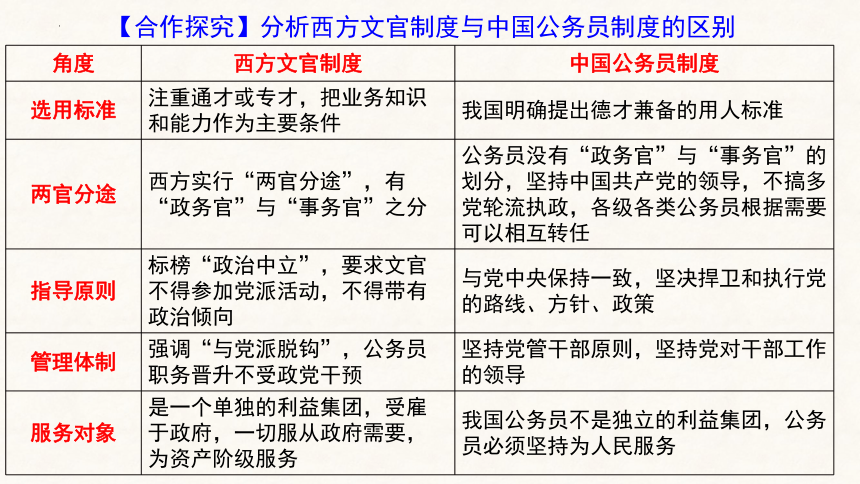

角度 西方文官制度 中国公务员制度

选用标准 注重通才或专才,把业务知识和能力作为主要条件 我国明确提出德才兼备的用人标准

两官分途 西方实行“两官分途”,有“政务官”与“事务官”之分 公务员没有“政务官”与“事务官”的划分,坚持中国共产党的领导,不搞多党轮流执政,各级各类公务员根据需要可以相互转任

指导原则 标榜“政治中立”,要求文官不得参加党派活动,不得带有政治倾向 与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策

管理体制 强调“与党派脱钩”,公务员职务晋升不受政党干预 坚持党管干部原则,坚持党对干部工作的领导

服务对象 是一个单独的利益集团,受雇于政府,一切服从政府需要,为资产阶级服务 我国公务员不是独立的利益集团,公务员必须坚持为人民服务

【合作探究】分析西方文官制度与中国公务员制度的区别

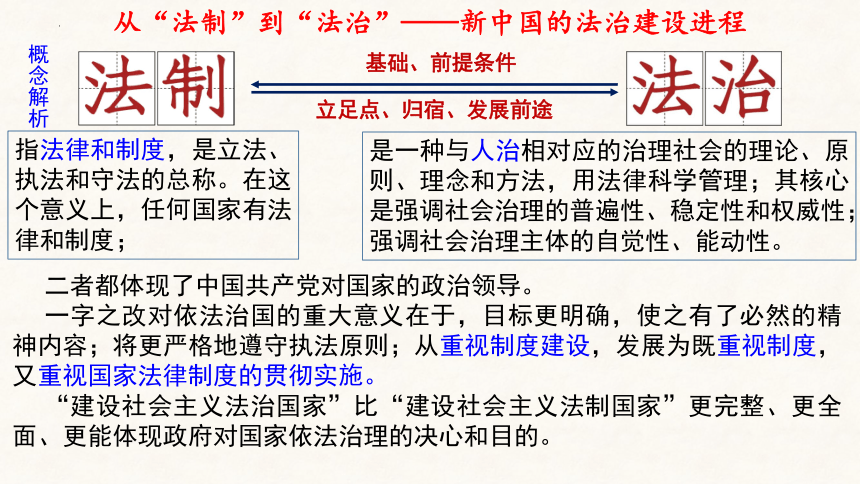

从“法制”到“法治”——新中国的法治建设进程

基础、前提条件

立足点、归宿、发展前途

指法律和制度,是立法、执法和守法的总称。在这个意义上,任何国家有法律和制度;

是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法,用法律科学管理;其核心是强调社会治理的普遍性、稳定性和权威性;强调社会治理主体的自觉性、能动性。

二者都体现了中国共产党对国家的政治领导。

一字之改对依法治国的重大意义在于,目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

“建设社会主义法治国家”比“建设社会主义法制国家”更完整、更全面、更能体现政府对国家依法治理的决心和目的。

概念解析

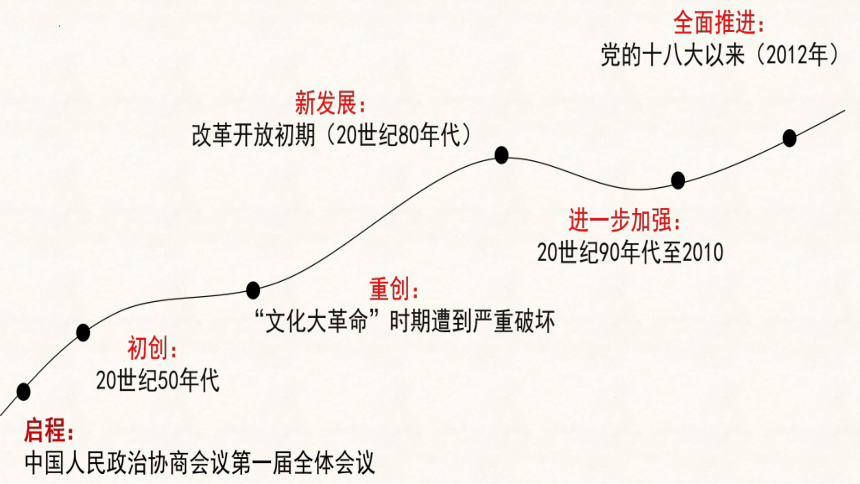

(一)启程:中国人民政治协商会议第一届全体会议

1949年9月,中华人民共和国成立前夕,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,起到了临时宪法的作用。

从此开始了中华人民共和国法治建设的历程。

(二)初创:20世纪50年代

(1)制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

1.成就:

(2)1954年,第一节全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国法院组织法》等。

2.意义:

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,初步奠定了中国法制建设的基础。

(三)重创:“文化大革命”时期遭到严重破坏

民主和法制不健全;民主和法制观念淡薄。

(四)新发展:改革开放初期(20世纪80年代)

1.背景:

十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

2.成就:

(1)1978.12,提出“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”十六字方针,保证法律面前人人平等。

(2)1982年,我国通过了《中华人民共和国宪法》,在此前后,我国还制定了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等一批基本法律,中国法治建设进入了新的发展时期。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

【思考】结合材料找到五四宪法与八二宪法的不同,谈谈你对“加强人民当家作主制度保障”的理解。

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

(五)进一步加强:20世纪90年代至2010

1.背景:

2.措施:

1992年中共十四大提出了建设社会主义市场经济体制的目标,对法治建设提出了更高的要求。

(1)1997年,中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。

法制

法治

(2)1999年和2004年,将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步发展。

材料:我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制

改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。 ——中国十五大报告

3.成就:

到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

4.意义:

①中国特色社会主义法律体系的形成,使国家经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面建设实现有法可依。

②推动了我国社会主义制度不断自我完善和发展。

③为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础。

届数 时间 制定、修订的法律

第五届 1978-1982 18部

第六届 1983-1987 7部

第七届 1988-1992 13部

第八届 1993-1997 10部

第九届 1998-2002 73部

第十届 2003-2008 115部

【思考】为什么要不断修改宪法?

材料:宪法不是天衣无缝,总是会有缺点的。“天衣无缝”,书上是这样说过。“天衣”——我没有看见过,我看到的衣服都是有缝的,比如我穿的这件衣服就是有缝的。

——毛泽东

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

1.背景:

建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求。

2.措施:

2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》,这是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

《民法典》

第一编 总则

第二编 物权

第三编 合同

第四编 人格权

第五编 婚姻家庭

第六编 继承

第七编 侵权责任

附则

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

3.意义:

我国切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

阶段 内容 意义

1949年 《共同纲领》、《中央人民政府组织法》、 《政治协商会议组织法》 开始法治建设历程

20世纪50年代 《婚姻法》、《土地改革法》、《宪法》、《组织法》 初步奠定中国法治建设基础

20世纪80年代 修改《宪法》、《刑法》、《诉讼法》、《经济合同法》 法治建设进入新时期

20世纪90年代——2010年 “依法治国”、“尊保人权”入宪 法治建设进一步加强

十八大以来 反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《宪法修正案》、《民法典》 形成中国特色社会主义法律体系

【思考】结合表格分析中国法治建设进程呈现出的特点?

与时俱进

以人为本

注重实践

继承发展

宪法主体

曲折发展

从“救国”到“强国”——社会主义精神文明建设

(一)社会主义革命和建设时期(1949-1976)

1.背景:

面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。

雷锋:爱憎分明不忘本,立场坚定斗志强

掏粪工人时传祥:

宁肯一人脏,换来万户净

焦裕禄:艰苦奋斗、科学求实”的党的好干部

铁人王进喜:宁可少活二十年,也要拿下大油田

孟泰:钢铁战线的老英雄

李四光:用科学知识回报祖国的地质学家

华罗庚:最迷糊的店铺伙计、最优秀的数学家

思考点:下面这些建国初期的“明星”身上折射出怎样的精神和风尚?

极大激发了全国人民的热情和干劲。

2.表现:

(1)道德风尚:健康向上。 (2)政治氛围:热爱党、热爱社会主义。(3)行动准则:关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务。(4)人际关系:互相关心、互相爱护、互相帮助。

3.影响:

(二)改革开放后

1.背景

(1)内在要求:我国在建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设。

(2)中央推动:中共中央颁布有关加强社会主义精神文明建设指导方针的决议,号召并鼓励开展群众性精神文明创建活动。

2.表现

(三)弘扬社会主义核心价值观

国家层面:是国家的建设目标,居最高层次,起统领作用

社会层面:是我们党矢志不渝、长期实践的核心价值理念。

个人层面:是公民基本道德规范,评价道德行为的基本标准

1.背景:

(1)2006年10月,中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。(2)2007年10月,中共十七大:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”(3)2012年11月,中共十八大:进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的“社会主义核心价值观”。

2.内容:

(1)社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

(2)培育和践行社会主义核心价值观,涌现出一大批全国道德模范。

(3)为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

(三)弘扬社会主义核心价值观

3.意义:

(1)全面推进依法治国离不开社会主义核心价值观的支撑和引领,社会主义核心价值观的培育和践行也离不开全面推进依法治国的促进和保障。

(2)全面推进依法治国的过程,也是社会主义核心价值观传播和落地生根的过程。

(3)社会主义核心价值观建设和全面推进依法治国相辅相成相互促进,统一于实现民族复兴的伟大事业中。

【思考】依法治国与培育和践行社会主义核心价值观的关系

时期 建设成就 意义

改革开放前 ①制度创立:《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例。 ②重要地位: 中华人民共和国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度 ①维护国家主权和经济利益;

②保护生产,调节经济;

③增加财政收入。

改革开放后 法制化建设 ①原因:新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要。 ②表现:1985年《中华人民共和国进出口关税条例》和《 中华人民共和国海关进出口税则 》,强化了关税制度的法治化建设。 进一步完善 1987年,通过《中华人民共和国海关法》进一步完善了关税的基本制度,对国民经济发展和对外贸易起到了重要促进作用。 新中国成立后关税制度的发展

中国个人所得税制度的起源与演变

1.含义:

以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的税种。

2.演变:

【思考1】为什么直到1980年中国才颁布《中华人民共和国个人所得税法》?

征收个人所得税是为调节社会收入水平,确保社会公平和国家有序发展。在个人和家庭收入整体差别不大的计划经济时代,没有征收的必要,所以直到改革开放后的1980年,随着中国社会经济的发展,中国才制定颁行。

【思考2】依法纳税有何作用?

①组织和增加财政收入;②调节收入分配,有利于实现社会公平;③有助于培养和增强公民的纳税意识。

具有中国特色的社会保障制度逐步建立

(1)发展历程

1951

《中华人民共和国

劳动保险条例》

新中国制定的第一部社会保险法规

制定法规

我国社会保障制度日趋成熟,保障水平稳步提高。

改革开放后

日趋成熟

全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到9.99亿人、2.17亿人、2.68亿人,基本医疗保险覆盖超过13亿人,社会保障卡持卡人数超过13亿人,覆盖94.6%的人口。日益健全的社会保障体系减轻了人们的后顾之忧,促进了国家社会经济的发展。

覆盖全民

2020.12

(2)意义:

减轻了人们的后顾之忧,促进了国家社会经济的发展。

①社会主义经济迅速发展提供物质基础;

②党和政府关注民生,重视提高人民生活水平;

③社会主义制度不断发展完善,社会主义市场经济体制逐步建立

④借鉴西方资本主义国家和苏联等国的有益经验;

【思考】中国形成社会保障制度的原因?

二、现代中国的科技成就

(一)新中国以来重大科技

1、前提:新中国的成立

2、重点:发展军事科技,提高国防力量

3、国际:①美苏争霸,中美、中苏关系紧张 ②第三次科技革命推动

4、成立科研机构:1949年中国科学院成立

5、成果

两弹一星:原子弹、导弹、人造卫星

两弹元勋(原子弹、氢弹):邓稼先

导弹之父:钱学森

6、1956-1966:十年探索时期的科技成就

7、1966-1976:“文革”时期的科技成就

(二)改革开放以来重大科技

1、原因:改革开放,以经济建设为中心

2、重点:发展民用科技,致力于提高综合国力

3、国际:①和平与发展时代主题 ②经济全球化趋势 ③第三次科技革命,信息技术推动

4、措施:

①1978年邓小平提出“科学技术是生产力”

②1988年邓小平又提“科学技术是第一生产力”

③1995年江泽民提出“科教兴国”战略

5、改革开放以来的成就

国家科技发展战略的变化

时间 科技战略 制定战略原因 科技成果

20世纪50~70年代 重点发展“两弹一星”

20世纪80年代 方向调整:推动科技与经济的结合

20世纪90年代以来 “科教兴国”战略

国内:工作重心转移;国际:和平与发展成为主题,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈

高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。

1960第一枚火箭

1964第一颗原子弹

1970第一颗人造卫星

“863”计划

星火计划

火炬计划

“神舟”5号、6号宇宙飞船成功发射

加强国防,打破美、苏等国对核技术和空间技术的垄断,维护国家安全。

1.20世纪80年代以前,我国积极发展高科技,是为了巩固国防,为社会主义建设创造安定的环境。

2.20世纪80年代以后,我国积极推动高科技与经济结合,推动社会主义现代化经济建设。

国家高技术研究发展计划,简称863计划 863计划坚持“有限目标,突出重点”的方针,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术和新材料7个领域15个主题作为我国高技术研究与开发的重点。 国家高技术研究发展计划(863计划)作为我国高技术研究发展的一项战略性计划,经过20年的实施,有力地促进了我国高技术及其产业发展。

863计划

“星火计划”是经党中央国务院批准于1986年实施的第一个依靠科学技术促进农村经济发展的计划,是我国国民经济和科技发展计划的重要组成部分。其宗旨是:把先进适用的技术引向农村,引导亿万农民依靠科技发展农村经济,促进农村的科技进步,提高农村劳动生产率,推动农业和农村经济持续、快速、健康发展。

火炬计划于1988年8月经政府批准,是一项发展中国高新技术产业的指导性计划。

其宗旨是:实施科教兴国战略,贯彻执行改革开放的总方针,发挥我国科技力量的优势和潜力,以市场为导向,促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化。

三、现代中国教育的发展

(一)人民教育奠基(建国初)

1.拉开序幕:第一次全国教育工作会议(1949年)

(1)接管旧教育,创建人民教育事业

(2)教育向工农敞开大门(扫盲行动)

2.制定方针---全面建设社会主义时期(1957年)

提出全面发展的教育方针(德智体)

3.初形体系:1965年

(1)学前教育、大中小教育及成人教育初具规模

(2)全日制教育、业余教育和半工半读教育共同发展

4、意义:初步形成了比较完整的国民教育体系。造就一批人才服务社会主义建设。

5、中华人民共和国成立初期教育改革的特点

①鲜明的苏联特色:中华人民共和国成立初期,中苏关系密切,中国全面向苏联学习,教育改革基本按照苏联的模式展开。

②教育服务对象的变化:中华人民共和国是人民民主专政国家,教育改革体现国家性质的变化,教育服务对象发生变化,优先录取工农兵子女入学。(构建与国家政权相适应的意识形态)

③教育体制更加系统:除了传统的基础教育外,还进行了群众性的扫盲教育,成立了夜校、函授等,对在职人员进行教育。

④高等教育学科体系的变化:为适应工业化的需要,高校学科向理工科倾斜,建立了大量理工专科高校,很多文科院系被调整。

(二)动乱中的教育(文革)

(1)学校停课,教育战线一片混乱 (2)1966年,废止高考制度。

(3)70年代初,招收“工农兵学员”。(4)人才断层,国民素质下降

(三)新时期教育发展

1、教育战线的拨乱反正:1977年恢复高考

3、1995年,江泽民实施“科教兴国”战略

2、1983年,邓小平提出“三个面向”指导方针;(即教育要面向现代化,面向世界,面向未来)

4、改革教育制度,基础、中等和高等教育全面发展;

①基础教育——1986年,实施《义务教育法》

②中等教育——实行普通教育与职业教育并举;

③高等教育——增设边缘学科,建立学位制,扩大自主权

高等教育的“211工程”、985计划;

④多渠道筹措教育经费(希望工程)

⑤加大西部地区教育发展的力度

扫盲教育 义务教育 高等教育

概况 建国初扫盲教育成为重中之重;扫盲写入1982年宪法;1993年《中国教育改革和发展纲要》提出20世纪末扫盲目标; 1986年《义务教育法》;国家实施“贫困地区义务教育工程”,中国青少年基金会发起“希望工程”。 建国初照搬苏联模式;1958年“教育大革命”;1961年开始调整;文革时期遭到严重破坏;1977年恢复高考;80年代后增加招生学位制度扩大办学自主权;“211工程”

成就 2001年,我国实现基本扫除青壮年文盲的目标,摘掉了“文盲大国”的帽子 2001年1月1日,我国实现基本普及九年义务教育 高等教育规模居世界第一

意义 提高国民素质,有利于社会主义建设 标志我国教育发展到新阶段,有利提高国民素质 为社会主义现代化建设培养了大批高级专门人才

(四)当代教育面临挑战的原因和对策

(2)对策:

①首先是基础教育放在更加重要的战略地位。

②推动高等教育持续发展

③加大对西部地区教育发展的力度。

(1)原因:

①综合国力竞争日益激烈(国际背景)

②国内迫切需发提高劳动者的综合素质和培养大批人才,加快社会主义现代化建设(国内背景)

教育政策调整目的:社会主义现代化建设对人才需求和适应世界科技迅速发展的需要

四、现代中国的文学艺术——“双百方针”

1、含义

①“百花齐放”指文学艺术上的不同形式和风格可以自由发展;

②“百家争鸣”指科学上的不同学派可以自由争论。

2、提出背景

①社义制度初步确立,开始探索社义建设道路(必须调动一切积极因素建设社会主义)——必要性

②意识形态领域的某些争论混淆了两类不同性质的矛盾

③1956年关于知识分子问题的会议的召开(知识分子的绝大部分已成为工人阶级的一部分)

3、目的:充分调动知识分子的积极性,使其为社会主义服务。

范围:提倡在文学艺术工作和科学研究,非其它

前提:《中华人民共和国宪法》允许范围内

实质:承认社会主义科学文化的多层和多样格局(在承认社会主义社会仍存在各种矛盾的基础上;在国家迅速发展经济文化的迫切要求的基础上)

4、发展历程

提出

贯彻

遭遇 挫折

重现 春天

1956年春,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出。

①“百家争鸣”:摩尔根学派和李森科学派之争

②“百花齐放”:人民革命斗争和社会主义建设时期的新题材;优秀作品老舍《茶馆》郭沫若《蔡文姬》杨沫《青春之歌》;优秀电影难忘的1959年:《五朵金花》《女篮五号》《青春之歌》《红日》《北国江南》

原因:一些政治运动扩大化和“文革”的开展(根因是“左”倾)

表现:

①一些正确的作品被当成错误的批判(王蒙 艾青)

②作者大都被划为右派或反动学术权威(老舍 田汉等)

原因:⑴文革结束后,文艺和学术领域清算了林彪、江青的极左路线 ⑵邓小平强调坚持贯彻“双百”方针⑶20世纪80年代初中共中央提出加强社会主义精神文明建设

成果:“五讲”“四美”精神文明建设;文艺领域再次呈现繁荣景象:反思文学,伤痕文学;改革实践和社会生活为主题;21世纪文艺内容丰富,形式多样,中国文化走向世界

文艺属于人民,文艺要为人民服务,为社会主义服务。

新中国:物质生活和习俗(1849-1978)

类型 原因 特点

衣 (蓝、绿、黑、灰 )

食 住 俗 受意识形态和苏联文化影响(建国初)

苏氏列宁装和布拉吉(连衣裙)

工人阶级地位提高(一五计划以后)

工人装成为荣耀

经济困难时期

补丁装(缝缝补补)

“文革”政治斗争影响

军装军帽,绿色流行

受个人崇拜影响

着装有深厚的领袖情结

比较简单,追求吃饱

城市住房拥挤,农村住房简陋

勤俭节约、无私奉献、破除迷信

结果:中国人生活水平差距不大,但总体水平比较低

原因:①受计划经济和物质匮乏影响,许多生活必需品凭票供应(配给制:粮票、布票、肉票等三十多种)

②受极“左”思想\意识形态影响,提倡节俭、艰苦朴素;

改革开放后:物质生活和习俗(1878-)

类型 特点 原因

衣

食 住 俗 ①由防寒保暖转变为休闲美观②由单一到款式多样

③由灰蓝色调到色彩艳丽

1987年提出“菜篮子工程”,由吃饱向吃好发展;注重营养和食品安全

1995年提出“安居工程”;由宽敞向追求舒适和环境优美转变

休闲娱乐、注重环保、讲究卫生、救困赈灾

改革开放

市场经济

思想解放

经济繁荣

科技进步

时代缩影:新中国以来的服饰变迁

票证制度:新中国成立后,商品供应匮乏,国家为了保持供需平衡,对城乡居民生活必需品实行凭证凭票凭券的计划供应,即票证制度。这是我国计划经济体制下的特殊产物,对稳定市场和社会,保障人民生活必需品供应,曾发挥过积极作用。票证制度见证了新中国成立后我国经济体制的演变历程,是我国计划经济的历史见证,具有重要的史学研究价值。

新中国成立后,实行计划经济,物资短缺,市场购买需要相应粮票、油票、布票作为凭借,不得多买。

现代中国史总结和新教材补充

一、政治:社会主义民主政治

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

评价:

既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

中国特色社会主义制度“三个有机结合”

1978

改革开放

2012

确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标

2013

提出全面深化改革总目标

2017

中国特色社会主义进入新时代

2019

提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标

中共十八大

十八届三中全会

中共十九大

十九届四中全会

中国特色社会主义新时代

新中国的干部制度与公务员制度

P41历史纵横:

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

P42历史纵横

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

焦裕禄︵1922-1964︶

“党的好干部”

【思考】根据教材及所学知识,对比干部与公务员的区别?

(一)干部制度

是中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

1.含义:

2.演变:

由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度

民主革命

改革开放

在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革

坚持党管干部原则,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

新中国成立

沿用,并建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度

十八大以来

干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依法依规办事,特别是在干部的廉政建设方面不断完善各项制度和规定,取得很大成绩

材料:20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。……领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交班制取代。

——易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

【思考1】改革开放初期的干部制度改革具有哪些进步意义?

①提升了干部的素质和能力

②促进了改革开放和现代化建设

③发展了社会主义民主

④为现代公务员制度提供借鉴

(一)干部制度

中国干部制度改革大事记(部分)

1995年,中央颁布《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》

2000年,中央印发《深化干部人事制度改革纲要》,确定到2010年的干部人事制度改革规划。

2002年,中央颁布《党政领导干部选拔任用工作条例》

2005年,中央通过《公开选拔党政领导干部工作暂行规定》

2005年,全国人大通过《中华人民共和国公务员法》

【思考2】干部制度改革呈现出什么发展趋势?

科学化、民主化、法制化和现代化。

2006年

发展完善

《中华人民共和国公务员法》正式实施,公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围不断扩大。

公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。

1993年

初步形成

2005年

正式形成

全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。

(二)公务员制度

2015湖北省公务员考试在武汉开考

第二十一条 录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2005年)

第二十三条 录用担任一级主任科员以下以及其他相当职级层次的公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

【思考】分析2018年的修订中出现变化?并分析推行公务员制度的意义。

变化:在公务员职务、职级等方面的规定发生了变化,非领导职务实行职级制,实行职务与职级并行制度,有助于调动公务员的积极性、主动性和创造性,推进公务员分类管理。

意义:

①公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添活力。

②有利于营造更加公平公正的用人机制,克服以往干部人事制度的弊端。

③适应了改革开放和社会主义现代化建设的需要。

(二)公务员制度

角度 西方文官制度 中国公务员制度

选用标准 注重通才或专才,把业务知识和能力作为主要条件 我国明确提出德才兼备的用人标准

两官分途 西方实行“两官分途”,有“政务官”与“事务官”之分 公务员没有“政务官”与“事务官”的划分,坚持中国共产党的领导,不搞多党轮流执政,各级各类公务员根据需要可以相互转任

指导原则 标榜“政治中立”,要求文官不得参加党派活动,不得带有政治倾向 与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策

管理体制 强调“与党派脱钩”,公务员职务晋升不受政党干预 坚持党管干部原则,坚持党对干部工作的领导

服务对象 是一个单独的利益集团,受雇于政府,一切服从政府需要,为资产阶级服务 我国公务员不是独立的利益集团,公务员必须坚持为人民服务

【合作探究】分析西方文官制度与中国公务员制度的区别

从“法制”到“法治”——新中国的法治建设进程

基础、前提条件

立足点、归宿、发展前途

指法律和制度,是立法、执法和守法的总称。在这个意义上,任何国家有法律和制度;

是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法,用法律科学管理;其核心是强调社会治理的普遍性、稳定性和权威性;强调社会治理主体的自觉性、能动性。

二者都体现了中国共产党对国家的政治领导。

一字之改对依法治国的重大意义在于,目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

“建设社会主义法治国家”比“建设社会主义法制国家”更完整、更全面、更能体现政府对国家依法治理的决心和目的。

概念解析

(一)启程:中国人民政治协商会议第一届全体会议

1949年9月,中华人民共和国成立前夕,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,起到了临时宪法的作用。

从此开始了中华人民共和国法治建设的历程。

(二)初创:20世纪50年代

(1)制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

1.成就:

(2)1954年,第一节全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国法院组织法》等。

2.意义:

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,初步奠定了中国法制建设的基础。

(三)重创:“文化大革命”时期遭到严重破坏

民主和法制不健全;民主和法制观念淡薄。

(四)新发展:改革开放初期(20世纪80年代)

1.背景:

十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

2.成就:

(1)1978.12,提出“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”十六字方针,保证法律面前人人平等。

(2)1982年,我国通过了《中华人民共和国宪法》,在此前后,我国还制定了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等一批基本法律,中国法治建设进入了新的发展时期。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

【思考】结合材料找到五四宪法与八二宪法的不同,谈谈你对“加强人民当家作主制度保障”的理解。

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

(五)进一步加强:20世纪90年代至2010

1.背景:

2.措施:

1992年中共十四大提出了建设社会主义市场经济体制的目标,对法治建设提出了更高的要求。

(1)1997年,中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。

法制

法治

(2)1999年和2004年,将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步发展。

材料:我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制

改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。 ——中国十五大报告

3.成就:

到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

4.意义:

①中国特色社会主义法律体系的形成,使国家经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面建设实现有法可依。

②推动了我国社会主义制度不断自我完善和发展。

③为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础。

届数 时间 制定、修订的法律

第五届 1978-1982 18部

第六届 1983-1987 7部

第七届 1988-1992 13部

第八届 1993-1997 10部

第九届 1998-2002 73部

第十届 2003-2008 115部

【思考】为什么要不断修改宪法?

材料:宪法不是天衣无缝,总是会有缺点的。“天衣无缝”,书上是这样说过。“天衣”——我没有看见过,我看到的衣服都是有缝的,比如我穿的这件衣服就是有缝的。

——毛泽东

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

1.背景:

建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求。

2.措施:

2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》,这是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

《民法典》

第一编 总则

第二编 物权

第三编 合同

第四编 人格权

第五编 婚姻家庭

第六编 继承

第七编 侵权责任

附则

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

3.意义:

我国切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

阶段 内容 意义

1949年 《共同纲领》、《中央人民政府组织法》、 《政治协商会议组织法》 开始法治建设历程

20世纪50年代 《婚姻法》、《土地改革法》、《宪法》、《组织法》 初步奠定中国法治建设基础

20世纪80年代 修改《宪法》、《刑法》、《诉讼法》、《经济合同法》 法治建设进入新时期

20世纪90年代——2010年 “依法治国”、“尊保人权”入宪 法治建设进一步加强

十八大以来 反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《宪法修正案》、《民法典》 形成中国特色社会主义法律体系

【思考】结合表格分析中国法治建设进程呈现出的特点?

与时俱进

以人为本

注重实践

继承发展

宪法主体

曲折发展

从“救国”到“强国”——社会主义精神文明建设

(一)社会主义革命和建设时期(1949-1976)

1.背景:

面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。

雷锋:爱憎分明不忘本,立场坚定斗志强

掏粪工人时传祥:

宁肯一人脏,换来万户净

焦裕禄:艰苦奋斗、科学求实”的党的好干部

铁人王进喜:宁可少活二十年,也要拿下大油田

孟泰:钢铁战线的老英雄

李四光:用科学知识回报祖国的地质学家

华罗庚:最迷糊的店铺伙计、最优秀的数学家

思考点:下面这些建国初期的“明星”身上折射出怎样的精神和风尚?

极大激发了全国人民的热情和干劲。

2.表现:

(1)道德风尚:健康向上。 (2)政治氛围:热爱党、热爱社会主义。(3)行动准则:关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务。(4)人际关系:互相关心、互相爱护、互相帮助。

3.影响:

(二)改革开放后

1.背景

(1)内在要求:我国在建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设。

(2)中央推动:中共中央颁布有关加强社会主义精神文明建设指导方针的决议,号召并鼓励开展群众性精神文明创建活动。

2.表现

(三)弘扬社会主义核心价值观

国家层面:是国家的建设目标,居最高层次,起统领作用

社会层面:是我们党矢志不渝、长期实践的核心价值理念。

个人层面:是公民基本道德规范,评价道德行为的基本标准

1.背景:

(1)2006年10月,中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。(2)2007年10月,中共十七大:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”(3)2012年11月,中共十八大:进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的“社会主义核心价值观”。

2.内容:

(1)社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

(2)培育和践行社会主义核心价值观,涌现出一大批全国道德模范。

(3)为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

(三)弘扬社会主义核心价值观

3.意义:

(1)全面推进依法治国离不开社会主义核心价值观的支撑和引领,社会主义核心价值观的培育和践行也离不开全面推进依法治国的促进和保障。

(2)全面推进依法治国的过程,也是社会主义核心价值观传播和落地生根的过程。

(3)社会主义核心价值观建设和全面推进依法治国相辅相成相互促进,统一于实现民族复兴的伟大事业中。

【思考】依法治国与培育和践行社会主义核心价值观的关系

时期 建设成就 意义

改革开放前 ①制度创立:《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例。 ②重要地位: 中华人民共和国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度 ①维护国家主权和经济利益;

②保护生产,调节经济;

③增加财政收入。

改革开放后 法制化建设 ①原因:新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要。 ②表现:1985年《中华人民共和国进出口关税条例》和《 中华人民共和国海关进出口税则 》,强化了关税制度的法治化建设。 进一步完善 1987年,通过《中华人民共和国海关法》进一步完善了关税的基本制度,对国民经济发展和对外贸易起到了重要促进作用。 新中国成立后关税制度的发展

中国个人所得税制度的起源与演变

1.含义:

以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的税种。

2.演变:

【思考1】为什么直到1980年中国才颁布《中华人民共和国个人所得税法》?

征收个人所得税是为调节社会收入水平,确保社会公平和国家有序发展。在个人和家庭收入整体差别不大的计划经济时代,没有征收的必要,所以直到改革开放后的1980年,随着中国社会经济的发展,中国才制定颁行。

【思考2】依法纳税有何作用?

①组织和增加财政收入;②调节收入分配,有利于实现社会公平;③有助于培养和增强公民的纳税意识。

具有中国特色的社会保障制度逐步建立

(1)发展历程

1951

《中华人民共和国

劳动保险条例》

新中国制定的第一部社会保险法规

制定法规

我国社会保障制度日趋成熟,保障水平稳步提高。

改革开放后

日趋成熟

全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到9.99亿人、2.17亿人、2.68亿人,基本医疗保险覆盖超过13亿人,社会保障卡持卡人数超过13亿人,覆盖94.6%的人口。日益健全的社会保障体系减轻了人们的后顾之忧,促进了国家社会经济的发展。

覆盖全民

2020.12

(2)意义:

减轻了人们的后顾之忧,促进了国家社会经济的发展。

①社会主义经济迅速发展提供物质基础;

②党和政府关注民生,重视提高人民生活水平;

③社会主义制度不断发展完善,社会主义市场经济体制逐步建立

④借鉴西方资本主义国家和苏联等国的有益经验;

【思考】中国形成社会保障制度的原因?

二、现代中国的科技成就

(一)新中国以来重大科技

1、前提:新中国的成立

2、重点:发展军事科技,提高国防力量

3、国际:①美苏争霸,中美、中苏关系紧张 ②第三次科技革命推动

4、成立科研机构:1949年中国科学院成立

5、成果

两弹一星:原子弹、导弹、人造卫星

两弹元勋(原子弹、氢弹):邓稼先

导弹之父:钱学森

6、1956-1966:十年探索时期的科技成就

7、1966-1976:“文革”时期的科技成就

(二)改革开放以来重大科技

1、原因:改革开放,以经济建设为中心

2、重点:发展民用科技,致力于提高综合国力

3、国际:①和平与发展时代主题 ②经济全球化趋势 ③第三次科技革命,信息技术推动

4、措施:

①1978年邓小平提出“科学技术是生产力”

②1988年邓小平又提“科学技术是第一生产力”

③1995年江泽民提出“科教兴国”战略

5、改革开放以来的成就

国家科技发展战略的变化

时间 科技战略 制定战略原因 科技成果

20世纪50~70年代 重点发展“两弹一星”

20世纪80年代 方向调整:推动科技与经济的结合

20世纪90年代以来 “科教兴国”战略

国内:工作重心转移;国际:和平与发展成为主题,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈

高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。

1960第一枚火箭

1964第一颗原子弹

1970第一颗人造卫星

“863”计划

星火计划

火炬计划

“神舟”5号、6号宇宙飞船成功发射

加强国防,打破美、苏等国对核技术和空间技术的垄断,维护国家安全。

1.20世纪80年代以前,我国积极发展高科技,是为了巩固国防,为社会主义建设创造安定的环境。

2.20世纪80年代以后,我国积极推动高科技与经济结合,推动社会主义现代化经济建设。

国家高技术研究发展计划,简称863计划 863计划坚持“有限目标,突出重点”的方针,选择生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术和新材料7个领域15个主题作为我国高技术研究与开发的重点。 国家高技术研究发展计划(863计划)作为我国高技术研究发展的一项战略性计划,经过20年的实施,有力地促进了我国高技术及其产业发展。

863计划

“星火计划”是经党中央国务院批准于1986年实施的第一个依靠科学技术促进农村经济发展的计划,是我国国民经济和科技发展计划的重要组成部分。其宗旨是:把先进适用的技术引向农村,引导亿万农民依靠科技发展农村经济,促进农村的科技进步,提高农村劳动生产率,推动农业和农村经济持续、快速、健康发展。

火炬计划于1988年8月经政府批准,是一项发展中国高新技术产业的指导性计划。

其宗旨是:实施科教兴国战略,贯彻执行改革开放的总方针,发挥我国科技力量的优势和潜力,以市场为导向,促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化。

三、现代中国教育的发展

(一)人民教育奠基(建国初)

1.拉开序幕:第一次全国教育工作会议(1949年)

(1)接管旧教育,创建人民教育事业

(2)教育向工农敞开大门(扫盲行动)

2.制定方针---全面建设社会主义时期(1957年)

提出全面发展的教育方针(德智体)

3.初形体系:1965年

(1)学前教育、大中小教育及成人教育初具规模

(2)全日制教育、业余教育和半工半读教育共同发展

4、意义:初步形成了比较完整的国民教育体系。造就一批人才服务社会主义建设。

5、中华人民共和国成立初期教育改革的特点

①鲜明的苏联特色:中华人民共和国成立初期,中苏关系密切,中国全面向苏联学习,教育改革基本按照苏联的模式展开。

②教育服务对象的变化:中华人民共和国是人民民主专政国家,教育改革体现国家性质的变化,教育服务对象发生变化,优先录取工农兵子女入学。(构建与国家政权相适应的意识形态)

③教育体制更加系统:除了传统的基础教育外,还进行了群众性的扫盲教育,成立了夜校、函授等,对在职人员进行教育。

④高等教育学科体系的变化:为适应工业化的需要,高校学科向理工科倾斜,建立了大量理工专科高校,很多文科院系被调整。

(二)动乱中的教育(文革)

(1)学校停课,教育战线一片混乱 (2)1966年,废止高考制度。

(3)70年代初,招收“工农兵学员”。(4)人才断层,国民素质下降

(三)新时期教育发展

1、教育战线的拨乱反正:1977年恢复高考

3、1995年,江泽民实施“科教兴国”战略

2、1983年,邓小平提出“三个面向”指导方针;(即教育要面向现代化,面向世界,面向未来)

4、改革教育制度,基础、中等和高等教育全面发展;

①基础教育——1986年,实施《义务教育法》

②中等教育——实行普通教育与职业教育并举;

③高等教育——增设边缘学科,建立学位制,扩大自主权

高等教育的“211工程”、985计划;

④多渠道筹措教育经费(希望工程)

⑤加大西部地区教育发展的力度

扫盲教育 义务教育 高等教育

概况 建国初扫盲教育成为重中之重;扫盲写入1982年宪法;1993年《中国教育改革和发展纲要》提出20世纪末扫盲目标; 1986年《义务教育法》;国家实施“贫困地区义务教育工程”,中国青少年基金会发起“希望工程”。 建国初照搬苏联模式;1958年“教育大革命”;1961年开始调整;文革时期遭到严重破坏;1977年恢复高考;80年代后增加招生学位制度扩大办学自主权;“211工程”

成就 2001年,我国实现基本扫除青壮年文盲的目标,摘掉了“文盲大国”的帽子 2001年1月1日,我国实现基本普及九年义务教育 高等教育规模居世界第一

意义 提高国民素质,有利于社会主义建设 标志我国教育发展到新阶段,有利提高国民素质 为社会主义现代化建设培养了大批高级专门人才

(四)当代教育面临挑战的原因和对策

(2)对策:

①首先是基础教育放在更加重要的战略地位。

②推动高等教育持续发展

③加大对西部地区教育发展的力度。

(1)原因:

①综合国力竞争日益激烈(国际背景)

②国内迫切需发提高劳动者的综合素质和培养大批人才,加快社会主义现代化建设(国内背景)

教育政策调整目的:社会主义现代化建设对人才需求和适应世界科技迅速发展的需要

四、现代中国的文学艺术——“双百方针”

1、含义

①“百花齐放”指文学艺术上的不同形式和风格可以自由发展;

②“百家争鸣”指科学上的不同学派可以自由争论。

2、提出背景

①社义制度初步确立,开始探索社义建设道路(必须调动一切积极因素建设社会主义)——必要性

②意识形态领域的某些争论混淆了两类不同性质的矛盾

③1956年关于知识分子问题的会议的召开(知识分子的绝大部分已成为工人阶级的一部分)

3、目的:充分调动知识分子的积极性,使其为社会主义服务。

范围:提倡在文学艺术工作和科学研究,非其它

前提:《中华人民共和国宪法》允许范围内

实质:承认社会主义科学文化的多层和多样格局(在承认社会主义社会仍存在各种矛盾的基础上;在国家迅速发展经济文化的迫切要求的基础上)

4、发展历程

提出

贯彻

遭遇 挫折

重现 春天

1956年春,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出。

①“百家争鸣”:摩尔根学派和李森科学派之争

②“百花齐放”:人民革命斗争和社会主义建设时期的新题材;优秀作品老舍《茶馆》郭沫若《蔡文姬》杨沫《青春之歌》;优秀电影难忘的1959年:《五朵金花》《女篮五号》《青春之歌》《红日》《北国江南》

原因:一些政治运动扩大化和“文革”的开展(根因是“左”倾)

表现:

①一些正确的作品被当成错误的批判(王蒙 艾青)

②作者大都被划为右派或反动学术权威(老舍 田汉等)

原因:⑴文革结束后,文艺和学术领域清算了林彪、江青的极左路线 ⑵邓小平强调坚持贯彻“双百”方针⑶20世纪80年代初中共中央提出加强社会主义精神文明建设

成果:“五讲”“四美”精神文明建设;文艺领域再次呈现繁荣景象:反思文学,伤痕文学;改革实践和社会生活为主题;21世纪文艺内容丰富,形式多样,中国文化走向世界

文艺属于人民,文艺要为人民服务,为社会主义服务。

新中国:物质生活和习俗(1849-1978)

类型 原因 特点

衣 (蓝、绿、黑、灰 )

食 住 俗 受意识形态和苏联文化影响(建国初)

苏氏列宁装和布拉吉(连衣裙)

工人阶级地位提高(一五计划以后)

工人装成为荣耀

经济困难时期

补丁装(缝缝补补)

“文革”政治斗争影响

军装军帽,绿色流行

受个人崇拜影响

着装有深厚的领袖情结

比较简单,追求吃饱

城市住房拥挤,农村住房简陋

勤俭节约、无私奉献、破除迷信

结果:中国人生活水平差距不大,但总体水平比较低

原因:①受计划经济和物质匮乏影响,许多生活必需品凭票供应(配给制:粮票、布票、肉票等三十多种)

②受极“左”思想\意识形态影响,提倡节俭、艰苦朴素;

改革开放后:物质生活和习俗(1878-)

类型 特点 原因

衣

食 住 俗 ①由防寒保暖转变为休闲美观②由单一到款式多样

③由灰蓝色调到色彩艳丽

1987年提出“菜篮子工程”,由吃饱向吃好发展;注重营养和食品安全

1995年提出“安居工程”;由宽敞向追求舒适和环境优美转变

休闲娱乐、注重环保、讲究卫生、救困赈灾

改革开放

市场经济

思想解放

经济繁荣

科技进步

时代缩影:新中国以来的服饰变迁

票证制度:新中国成立后,商品供应匮乏,国家为了保持供需平衡,对城乡居民生活必需品实行凭证凭票凭券的计划供应,即票证制度。这是我国计划经济体制下的特殊产物,对稳定市场和社会,保障人民生活必需品供应,曾发挥过积极作用。票证制度见证了新中国成立后我国经济体制的演变历程,是我国计划经济的历史见证,具有重要的史学研究价值。

新中国成立后,实行计划经济,物资短缺,市场购买需要相应粮票、油票、布票作为凭借,不得多买。

同课章节目录