统编版选择性必修下册7.1《一个消逝了的山村》教学设计

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修下册7.1《一个消逝了的山村》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 306.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 16:34:13 | ||

图片预览

文档简介

《一个消逝了的山村》教学设计

教学目标

1.品读文章,感受山村景物之美。

2.体悟情怀,理解生命哲思之深。

3.鉴赏语言,咀嚼散文语言之味。

教学重点

理解文章结构,进而感受山村风物之美

教学难点

1.体悟情怀,理解作者在创作中流露的生命思考。

2.鉴赏语言,咀嚼散文语言之味。

教学过程

一、导入

刘勰说:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”古往今来,文人雅士往往在山水自然中抒情感怀。今天,让我们跟随冯至的脚步,领略“一个消逝了的山村”的前生今世带给他的感悟。

二、学习目标

1、品景——品读文章,感受山村景物之美与真。

2、悟思——体悟情怀,理解生命哲思之深。

3、学法——学习作者在描写中融入想象、思考的方法。

三、任务一:梳理思路题目是《一个消逝了的村庄》,交代了本文的主要写作对象。

那么,作者围绕“一个消逝了的山村”,写了哪些内容?

要求:速读全文,勾画与“山村”相关语句、过渡字词句、总结句,梳理写作思路。写在空白处。

【明确】(1-3)我从一条石路发现“现在居住的山村”隐藏着一段兴衰史。

(4-10段)我在“现在居住的山村”的自然风物中感受“逝去山村”的余韵(精神价值)

(11段)总写自然风物滋养我和“消逝了的山村”,让我们有关联。

(过渡)一条路“引我走进山居”,是现实的路;一条路“引我

走到过去”,是联想的路,是历史的路。平凡的小路,引导我探究、感悟历史。又是历史的承载。正如李广田评价“在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。”

四、任务二:品风物,感哲思

散文家李广田这样评价冯至的散文:“那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。”

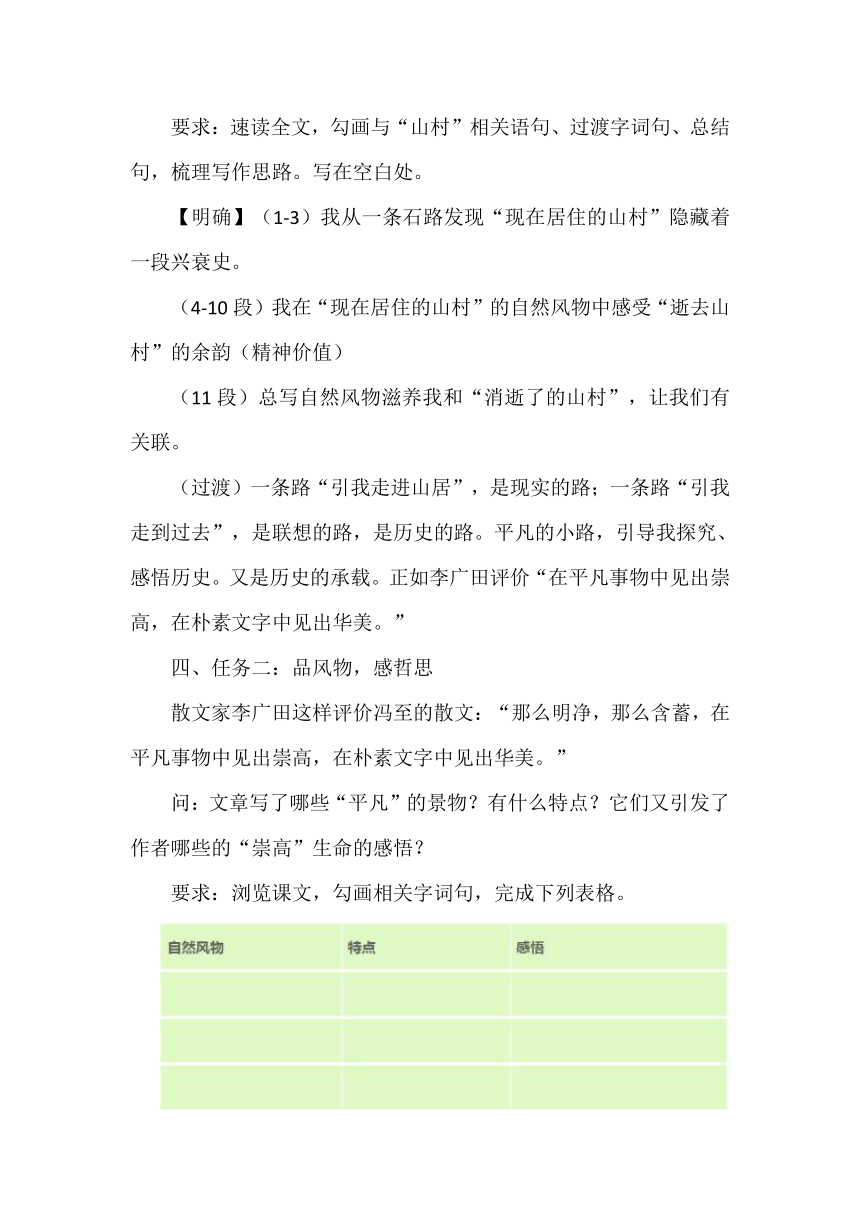

问:文章写了哪些“平凡”的景物?有什么特点?它们又引发了作者哪些的“崇高”生命的感悟?

要求:浏览课文,勾画相关字词句,完成下列表格。

明确:

(小结)冯至《山水》后记:

真实的造化之却在平凡的原野上,一 棵树的姿态,一株草的生长,一只鸟的飞翔,这里边含有无限的永恒的美。

昆明附近的山水是那样朴素,坦白,少有历史的负担和人工的点缀,它们没有修饰,无处不呈露出它们本来的面目:这时我认识了自然, 自然也教育了我。

冯至在自然山水中感悟到生命的特质,生命的过程,循环往复,生生不息。正如《春江花月夜》:人生代代无穷已,江月年年只相似。

四、任务三:悟写法

作者在平凡山水中,感悟生命的真谛。那么,作者是如何在景物描写中融入想象、思考的?

再读课文,结合字词句,思考并梳理由景到理“过渡”的方式。分小组讨论,交流。完成表格。

【明确】

五、升华思考:这个“消逝了的山村”消逝了吗?为什么?结合写作背景、结尾,谈谈你的理解。

【背景材料】

1936年 7月任职同济大学。虽然他在这里结交了一些很要好的朋友和学生,但繁琐的行政工作、复杂的人事纠纷使冯至烦恼,特别是派系斗争更令他厌恶,所以坚决要离开同济。冯至于 1938年随同济大学搬迁到昆明,1939年 8月他就辞去同济大学的工作,任职西南联合大学。

1941年,为了躲避空袭,冯至携全家搬进昆明附近的杨家山林

场,寄居于茅屋之中。每星期进城两次去教课,十五里的路程,走去走回。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他散文集《山水》就是在林场茅屋中诞生的。《一个消逝了的山村》出自《山水》,写于 1942年。

【明确】

这个山村的“过去的”形态随着时间的流逝,消失路了,我们看不到,想不到;但是我通过“现在”居住山村的自然风物,体会到种种生命感悟。这也是让我感到我和过去的村民有生命的关联——我们的生命都来源于自然,都受到自然的滋养,都从自然中感悟到生命的特质、生生不息的发展过程。从这个程度说,它虽然外形消逝,看不到,但是从精神层面看,它却滋养我和之前村民民的生命。

正如:冯至曾在散文集《山水·后记》中说:

“在抗战期中最苦闷的岁月里, 多负那朴质的原野供给我无限的精神食粮, 当社会里一 般的现象一天天地趋向腐烂时,任何一颗田埂上的小草, 任何一棵山坡上的树木,都曾给予我许多启示,在寂寞中,在无人可与告语的境况里,它们始终维系住了我向上的心情, 它们在我的生命里发生了比任何人类的名言懿行都重大的作用。我在它们那里领悟了什么是生长,明白了什么是忍耐。”(《山水》后记)

六、拓展练习

任务:根据所学“景到思”过渡的方法,结合下文语境,在横线处补写一段感悟。

那是一个夏天的长得不能再长的下午,在印第安纳州的一个湖边。我起先是不经意地坐着看书,忽然发现湖边有几棵树正在飘散一些白色的纤维。大团大团的,像棉花似的,有些飘在草地上,有些飘入湖水里。我当时没有十分注意,只当是偶然风起所带来的。可是,渐渐地,我发现情况简直令人吃惊。好几个小时过去了,那些树仍旧浑然不觉地在飘送那些小型的云朵,倒好像是一座无限的云库似的。整个下午,整个晚上,漫天都是那种东西。第二天的情形完全一样,我感到诧异和震撼。_______________________________________。

七、总结

任务:学生自主小结。

(师)希望我们也能像冯至那样,于山水自然中,“领悟生长,明白忍耐”。感悟自然之美,感悟生命之美。

八、作业拓展

阅读:梭罗《瓦尔登湖》 刘亮程《今生今世的证据》

于坚《云南冬天的树林》 汪曾祺《昆明的雨》

板书设计:

教学目标

1.品读文章,感受山村景物之美。

2.体悟情怀,理解生命哲思之深。

3.鉴赏语言,咀嚼散文语言之味。

教学重点

理解文章结构,进而感受山村风物之美

教学难点

1.体悟情怀,理解作者在创作中流露的生命思考。

2.鉴赏语言,咀嚼散文语言之味。

教学过程

一、导入

刘勰说:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”古往今来,文人雅士往往在山水自然中抒情感怀。今天,让我们跟随冯至的脚步,领略“一个消逝了的山村”的前生今世带给他的感悟。

二、学习目标

1、品景——品读文章,感受山村景物之美与真。

2、悟思——体悟情怀,理解生命哲思之深。

3、学法——学习作者在描写中融入想象、思考的方法。

三、任务一:梳理思路题目是《一个消逝了的村庄》,交代了本文的主要写作对象。

那么,作者围绕“一个消逝了的山村”,写了哪些内容?

要求:速读全文,勾画与“山村”相关语句、过渡字词句、总结句,梳理写作思路。写在空白处。

【明确】(1-3)我从一条石路发现“现在居住的山村”隐藏着一段兴衰史。

(4-10段)我在“现在居住的山村”的自然风物中感受“逝去山村”的余韵(精神价值)

(11段)总写自然风物滋养我和“消逝了的山村”,让我们有关联。

(过渡)一条路“引我走进山居”,是现实的路;一条路“引我

走到过去”,是联想的路,是历史的路。平凡的小路,引导我探究、感悟历史。又是历史的承载。正如李广田评价“在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。”

四、任务二:品风物,感哲思

散文家李广田这样评价冯至的散文:“那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美。”

问:文章写了哪些“平凡”的景物?有什么特点?它们又引发了作者哪些的“崇高”生命的感悟?

要求:浏览课文,勾画相关字词句,完成下列表格。

明确:

(小结)冯至《山水》后记:

真实的造化之却在平凡的原野上,一 棵树的姿态,一株草的生长,一只鸟的飞翔,这里边含有无限的永恒的美。

昆明附近的山水是那样朴素,坦白,少有历史的负担和人工的点缀,它们没有修饰,无处不呈露出它们本来的面目:这时我认识了自然, 自然也教育了我。

冯至在自然山水中感悟到生命的特质,生命的过程,循环往复,生生不息。正如《春江花月夜》:人生代代无穷已,江月年年只相似。

四、任务三:悟写法

作者在平凡山水中,感悟生命的真谛。那么,作者是如何在景物描写中融入想象、思考的?

再读课文,结合字词句,思考并梳理由景到理“过渡”的方式。分小组讨论,交流。完成表格。

【明确】

五、升华思考:这个“消逝了的山村”消逝了吗?为什么?结合写作背景、结尾,谈谈你的理解。

【背景材料】

1936年 7月任职同济大学。虽然他在这里结交了一些很要好的朋友和学生,但繁琐的行政工作、复杂的人事纠纷使冯至烦恼,特别是派系斗争更令他厌恶,所以坚决要离开同济。冯至于 1938年随同济大学搬迁到昆明,1939年 8月他就辞去同济大学的工作,任职西南联合大学。

1941年,为了躲避空袭,冯至携全家搬进昆明附近的杨家山林

场,寄居于茅屋之中。每星期进城两次去教课,十五里的路程,走去走回。此处远离尘嚣,风物原始,自然界的一切本真地显露出来,无时无刻不在跟人对话。茅屋时期是冯至一生中最沉渊于自然和玄思的时期,他散文集《山水》就是在林场茅屋中诞生的。《一个消逝了的山村》出自《山水》,写于 1942年。

【明确】

这个山村的“过去的”形态随着时间的流逝,消失路了,我们看不到,想不到;但是我通过“现在”居住山村的自然风物,体会到种种生命感悟。这也是让我感到我和过去的村民有生命的关联——我们的生命都来源于自然,都受到自然的滋养,都从自然中感悟到生命的特质、生生不息的发展过程。从这个程度说,它虽然外形消逝,看不到,但是从精神层面看,它却滋养我和之前村民民的生命。

正如:冯至曾在散文集《山水·后记》中说:

“在抗战期中最苦闷的岁月里, 多负那朴质的原野供给我无限的精神食粮, 当社会里一 般的现象一天天地趋向腐烂时,任何一颗田埂上的小草, 任何一棵山坡上的树木,都曾给予我许多启示,在寂寞中,在无人可与告语的境况里,它们始终维系住了我向上的心情, 它们在我的生命里发生了比任何人类的名言懿行都重大的作用。我在它们那里领悟了什么是生长,明白了什么是忍耐。”(《山水》后记)

六、拓展练习

任务:根据所学“景到思”过渡的方法,结合下文语境,在横线处补写一段感悟。

那是一个夏天的长得不能再长的下午,在印第安纳州的一个湖边。我起先是不经意地坐着看书,忽然发现湖边有几棵树正在飘散一些白色的纤维。大团大团的,像棉花似的,有些飘在草地上,有些飘入湖水里。我当时没有十分注意,只当是偶然风起所带来的。可是,渐渐地,我发现情况简直令人吃惊。好几个小时过去了,那些树仍旧浑然不觉地在飘送那些小型的云朵,倒好像是一座无限的云库似的。整个下午,整个晚上,漫天都是那种东西。第二天的情形完全一样,我感到诧异和震撼。_______________________________________。

七、总结

任务:学生自主小结。

(师)希望我们也能像冯至那样,于山水自然中,“领悟生长,明白忍耐”。感悟自然之美,感悟生命之美。

八、作业拓展

阅读:梭罗《瓦尔登湖》 刘亮程《今生今世的证据》

于坚《云南冬天的树林》 汪曾祺《昆明的雨》

板书设计: