统编版选择性必修下册5《阿Q正传》《边城》节选联读教学设计

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修下册5《阿Q正传》《边城》节选联读教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 222.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 18:12:34 | ||

图片预览

文档简介

以冷峻和诗意探寻人性之路

—《阿 Q正传(节选)》《边城(节选)》比较阅读教学设计

【教学目标】

1、基础性目标:我能结合文本,绘制表格探究小说主要人物阿 Q、翠翠的艺术形象,并绘制思维导图探索两文中体现的人性美丑的形成根源。

2、拓展性目标:我能通过比较阅读,品味不同的“人性世界”,挖掘人性美丑暗含的社会价值

3、挑战性目标:我能学以致用,关注当下疫情环境中体现出的人间大爱与人性之美,通过对英雄人物群像或个体的具体呈现,表达忠于祖国、甘于奉献的民族精神。

【教学重点】

探究小说主要人物阿 Q、翠翠的艺术形象,并探索两文中体现的人性美丑的形成根源。

【教学难点】

通过比较阅读,品味不同的“人性世界”,挖掘人性美丑暗含的社会价值

【教学方法】

1.自主学习法 2.合作探究法 3.比较阅读法

【教学过程】

一、梳理文本(是什么)

导入

黑格尔曾经说,人类从历史中学到的唯一的教训,就是没有从历史中吸取到任何教训。幸好,我们还有文学世界。文学家会把世间的美与丑尽收眼底,以文字带给世间以希望和反思。今天我们就通过《阿 Q正传》与《边城》的比较阅读,看鲁迅先生和沈从文在上世纪二三十年代处于风雨飘摇的旧中国是如何以冷峻和诗意探寻人性之路、对人性进行思考和反思,从而为中华民族的救亡图存开辟出一条精神之路的。

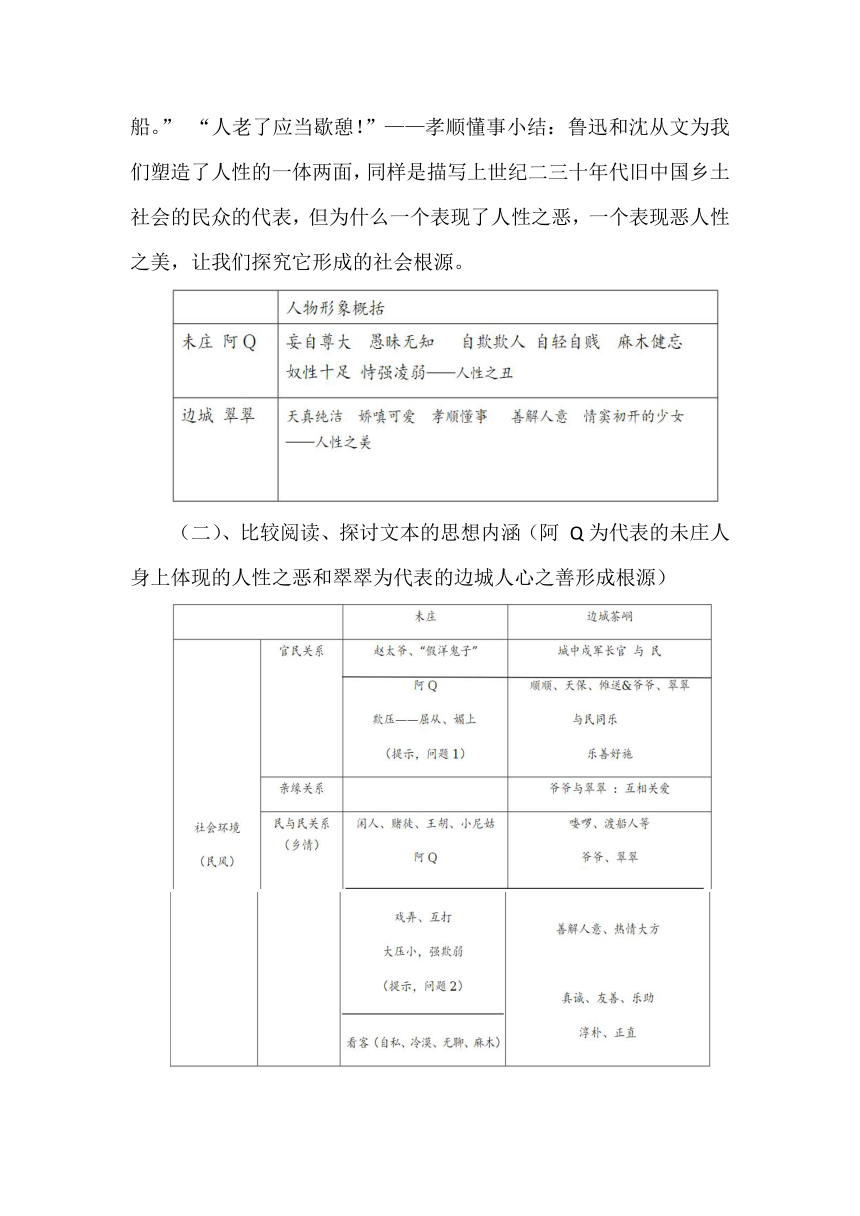

(一)结合文本探究小说主要人物阿 Q、翠翠的艺术形象

1.联系《阿 Q正传(节选)》(节选)部分的内容,探究阿 Q的艺术形象

(第 2段)“我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

(第 4段)阿 Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼睛里,甚而至于对于两位“文童”也有以为不值一笑的神情。......他想:我的儿子会阔得多啦!......他又很鄙薄城里人......可笑!然而未庄人真是不见世面的可笑的乡下人呵......

(第 11段)“你还不配......”这时候,又仿佛在他头上的是一种高尚的光荣的癞头疮,并非平常癞头疮了。(——妄自尊大、愚昧无知)

(第 12段)“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样......”——自欺欺人

(第 16段)“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么”

(第 28段)被别人打后通过打自己的嘴巴消除被打的耻辱。——自轻自贱

(第 29段)他睡着了。——麻木健忘

(第 27段)但对面走来了静修庵里的小尼姑。阿 Q便在平时,看见伊也一定要唾骂,而况在屈辱之后呢?——愚昧无知

(第 17段)王胡子以络腮胡子的缺点,向来只被他奚落,从没有奚落他,更不必说动手了。而他现在竟动手,很意外,难道真如市上所说,皇帝已经停了考,不要秀才和举人,因此赵家减了威风,因此他们也便小觑了他么?——奴性十足

(第 19-40段)对待“假洋鬼子”和小尼姑不同的态度;被“假洋鬼子”打时,分辨自己说的是近旁的一个孩子;欺负完小尼姑后得意的样子。——欺软怕硬

(二)联系《边城》(节选)部分的内容,探究翠翠的艺术形象

(四、第 21段)翠翠误会了邀他进屋里去那个人的好意,心里记着水手说的妇人丑事,她以为那男子就是要她上有女人唱歌的楼上去......——天真纯洁

(四、第 33段)翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:不是翠翠,不是翠翠,翠翠早就被大河里鲤鱼吃去了。”——娇嗔可爱

(四、第 34段)翠翠对祖父那一点儿埋怨,等到把船拉过了溪,一到了家中,看明白了醉倒的另一个老人后,就完事了。但是另一件事,属于自己不关祖父的,却使翠翠沉默了一个晚上。——善解人意、情窦初开的少女

(六、19—21段)“人大了就应当守船哩。” “人老了才应当守船。” “人老了应当歇憩!”——孝顺懂事小结:鲁迅和沈从文为我们塑造了人性的一体两面,同样是描写上世纪二三十年代旧中国乡土

社会的民众的代表,但为什么一个表现了人性之恶,一个表现恶人性之美,让我们探究它形成的社会根源。

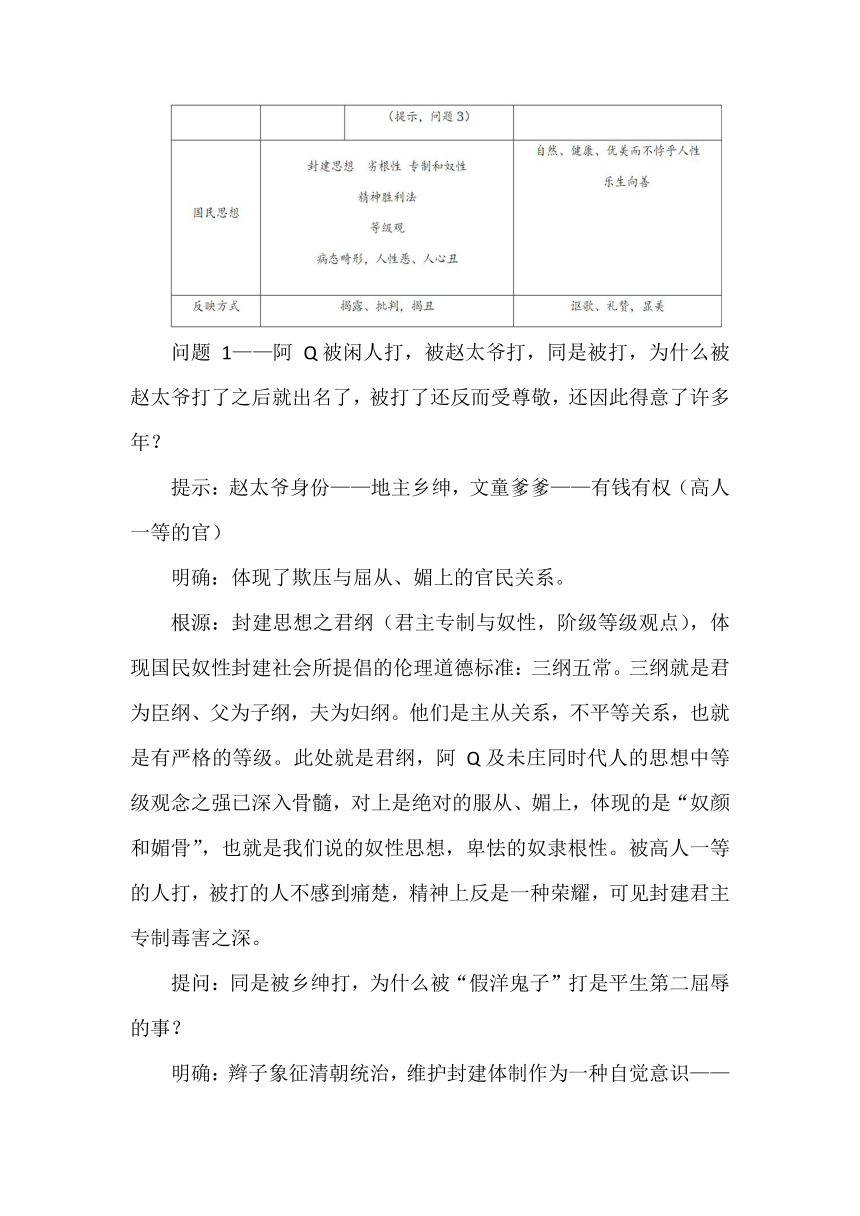

(二)、比较阅读、探讨文本的思想内涵(阿 Q为代表的未庄人身上体现的人性之恶和翠翠为代表的边城人心之善形成根源)

问题 1——阿 Q被闲人打,被赵太爷打,同是被打,为什么被赵太爷打了之后就出名了,被打了还反而受尊敬,还因此得意了许多年?

提示:赵太爷身份——地主乡绅,文童爹爹——有钱有权(高人一等的官)

明确:体现了欺压与屈从、媚上的官民关系。

根源:封建思想之君纲(君主专制与奴性,阶级等级观点),体现国民奴性封建社会所提倡的伦理道德标准:三纲五常。三纲就是君为臣纲、父为子纲,夫为妇纲。他们是主从关系,不平等关系,也就是有严格的等级。此处就是君纲,阿 Q及未庄同时代人的思想中等级观念之强已深入骨髓,对上是绝对的服从、媚上,体现的是“奴颜和媚骨”,也就是我们说的奴性思想,卑怯的奴隶根性。被高人一等的人打,被打的人不感到痛楚,精神上反是一种荣耀,可见封建君主专制毒害之深。

提问:同是被乡绅打,为什么被“假洋鬼子”打是平生第二屈辱的事?

明确:辫子象征清朝统治,维护封建体制作为一种自觉意识——封建思想顽固、愚昧,毒害人心之深。(辛亥革命已经推翻了封建君主专制)

探讨 2——闲人、王胡、假洋鬼子打阿 Q,我们觉得阿 Q可怜;阿 Q扭小尼姑的脸,我们觉得他可恨。为什么弱者偏爱欺负弱者,这是一种什么心态?这是怎么形成的呢?

明确:专制性

封建专制制度,皇帝压迫大臣,大臣压迫属下官员,下层官员压迫百姓,生活在最下层的男人还在家庭中压迫妇女和儿童。(上行下效)

总结:而这些专制者对其“上峰”则又带有“奴性”。专制性和奴性,可以同时并存于一个人的身上,这是长期并存的专制主义制度的影响和长期渗透的结果,对此行为,鲁迅有着形象地描绘:羊样的凶兽,凶兽样的羊”来形容国民的这一劣根性。(《忽然想到》七:凶兽样的羊,羊样的凶兽。他们是羊,同样也是凶兽;但遇见比他更凶的凶兽时便现羊样,遇见比他更弱的羊时便现凶(提示,问题 3)国民思想封建思想 劣根性专制和奴性精神胜利法等级观病态畸形,人性恶、人心丑自然、健康、优美而不悖乎人性乐生向善反映方式揭露、批判,揭丑讴歌、礼赞,显美兽样。中国人但对于羊显凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显着凶兽相,也还是卑怯的国民。闲人欺负阿 Q,阿 Q欺负小尼姑。闲人及阿 Q——没有对同类或弱者惺惺相惜,反而对着他们摆谱、找茬、不屑一顾、甚至随意打骂,把自己的痛苦施加在他们身上,沉溺于欺下的快感,来掩饰自身的软弱。这些人,已经在堕落中丧失了基本的人性,这是弱者真正的悲哀。这是一个从上到下都是病态畸形的群体,社会风气极其恶劣。

问题 3——阿 Q欺负小尼姑时,酒店的人“大笑”“得意的笑”——看客的人性是怎样的?结合阿 Q欺负小尼姑的过程谈谈看客的危害。

明确: 看客的人性:自私、冷漠、无聊;没有善、没有暖、没有美;没有同情心,没有羞耻心,没有是非之心。

看客的危害:每个时代都不缺少看客——吃瓜群众的恶俗心理。他们置身事外冷眼旁观,这种事不关己高高挂起的态度,反而对人性之恶起了推波助澜的作用。

综上,我们从阿 Q生存的未庄民风、国民思想可以看出,当时的社会是:畸形,病态,恶、丑的。这种恶劣的生存环境为人性之恶提供了丰厚的土壤。

小结:以阿 Q为代表的未庄人麻木愚昧、情感淡漠、吝啬贪婪、欺软怕硬......,这种人性之恶缘于他们的生存环境:官民之间的封建等级观念,民众之间的封建专制思想影响;以翠翠为代表的边城人则没有阶级等级之分,不谈功利,人人都有君子遗风,他们善良真诚、热情淳朴、豪放豁达,这种人性之美让人向往。

二、通过比较阅读,品味不同的“人性世界”,挖掘人性美丑暗含的社会价值

说道“为什么”做小说吧,我仍抱着十多年前的启蒙主义,以为必须是为人生,而且要改良这人生。......所以我的取材,多采用病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意。“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。”——鲁迅

“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致,结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是“人性” “我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件事牵连在一处时,个人应有的一份哀乐,为人类‘爱’作一度恰如其分的说明。”——沈从文

总结:鲁迅的“改造国民性”与沈从文的“重塑民族品格”有着大体一致的目标,唯表现方式不同而已。一个在批判民族文化的劣根性,一个则在寻民族文化的根;一个是通过对现实人生的批判来实现自己的人生理想,一个则是以理想人生的赞美来批判现实人生。二者都是出于对现实社会深切的关注、对国家的忧心、对民族的关心,其终极目标都是如何使我们的民族强盛起来。不管是揭丑还是显美,殊途同归,都致力于国民的精神,我们要塑造怎么样的人!

三、情境思考(练笔):

自 2019年到 2022年,全球仍饱受新冠疫情肆虐,但在抗疫过程中,也涌现出了许多表现人间大爱与人性之美的感人事迹。请你用 200字左右文字通过对英雄人物群像或个体的具体呈现,描写疫情下的人性之美,表达忠于祖国、甘于奉献的民族精神。

小结:希望通过这节课学习,同学们能在现实生活和文学的时空中发现人性之美,让自己感受人性之美的过程中不断进步与成长。

辅助资料:

一、《阿 Q正传》

1.辛亥革命及其前后的历史

(1)辛亥革命。1911年,辛亥革命推翻了中国两千多年的封建帝制,但是由于其领导阶级是软弱的民族资产阶级,这就决定了辛亥革命的不彻底性。革命者并未唤醒民主主义革命的基本力量——广大农民群众,也没有触动封建统治的政治基础和封建阶级的根本利益,而是把革命政权拱手让给了原来的封建统治势力。封建统治阶级的一些投机分子摇身一变成了“革命者”,他们利用掌握的革命政权去迫害革命势力,杀害革命党人、革命群众。阿 Q这个想要革命的流浪雇农,却被假革命、反革命分子和假革命政权杀害了。他无辜,假革命者有罪,而无辜者死,假革命者生。《阿 Q正传》就是在这样的被颠倒了的历史背景下产生的。

(2)新文化运动兴起背景的思想文化反面:经过辛亥革命,先进的知识分子认识到,革命失败的根源在于国民脑中缺乏民主共和意识,必须从文化思想上冲击封建思想和封建意识,通过普及共和思想来实现真正的共和政体。新文化运动提倡民主,反对独裁专制;提倡科学,反对迷信盲从;提倡旧道德,反对新道德;提倡新文学,反对旧文学。

(3)封建思想(封建意识)封建思想是“封建”与“思想”两个词组合而成,封建社会是封建君主专制制度,是等级森严、礼法分明的社会。封建社会时期思想基础是儒家的礼制思想,核心是“三纲五常”。所谓“三纲五常”是指:“三纲”指“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”(君为主,臣为从;父为主,子为从;夫为主,妇为从。三者是主从关系,强调君权、父权、夫权。);“五常”指“仁、义、理、智、信”。

2.鲁迅致力于“改造国民性”的思想《<呐喊>自序》节选:有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

二、《边城》

1.《边城》故事梗概在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾 70,仍很健壮;孙女翠翠 15岁,情窦初开。他们热情助人,淳朴善良,生活恬淡平静,与世无争。两年前,在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅了当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢上了美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,只想娶翠翠为妻,做个摆渡人。本来翠翠也只喜欢二老傩送,但天保先提出求婚,于是兄弟俩夜晚上山为翠翠唱歌,谁得到回答谁就得到翠翠。次日,天保知道没有唱过弟弟,也知道翠翠喜欢弟弟傩送,为了成全弟弟,决定驾船离家,外出闯滩,结果意外失事淹死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,他在两难之间也驾船远行,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜忧伤去世。翠翠孤独地守着渡船,在惆怅和期待中生活,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”

2.《边城(题记)》节选“......他们真知道当前农村是甚么,想知道过去农村是其么,他们必也愿意从这本书上同时还知道点世界一小角隅的农村与军人。我所写到的世界,即或在他们全然是一个陌生的世界,然而他们的宽容,他们向一本书去求取安慰与知识的热忱,却一定使他们能够把这本书很从容读下去的。我并不即此而止,还预备给他们一种对照的机会,将在另外一个作品里来提到二十年来的内战,使一些首当其冲的农民,性格灵魂被大カ所压,失去了原来的质朴,勤俭、和平、正直的型范以后,成了一个甚么样子的新东西。他们受横征暴敛及及鸦片烟的毒害,変成了如何穷困与懒惰!我将把这个民族为历史所带走向一个不可知的命运中前进时,一些小人物在変动中的忧患,与由于营养不足所产生的“活下去”以及“怎样活下去”的观念和欲望,来作为朴素的叙述。我的读者应是有理性,而这点理性便基于对中国现社会变动有所关心,认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处,各在那里很寂寞的从事与民族复兴大业的人。这作品或者只能给他们一点怀古的幽情,或者只能给他们一次苦笑,或者又给他们一个噩梦,但同时说不定,也许尚能给他们一种勇气同信心!”

—《阿 Q正传(节选)》《边城(节选)》比较阅读教学设计

【教学目标】

1、基础性目标:我能结合文本,绘制表格探究小说主要人物阿 Q、翠翠的艺术形象,并绘制思维导图探索两文中体现的人性美丑的形成根源。

2、拓展性目标:我能通过比较阅读,品味不同的“人性世界”,挖掘人性美丑暗含的社会价值

3、挑战性目标:我能学以致用,关注当下疫情环境中体现出的人间大爱与人性之美,通过对英雄人物群像或个体的具体呈现,表达忠于祖国、甘于奉献的民族精神。

【教学重点】

探究小说主要人物阿 Q、翠翠的艺术形象,并探索两文中体现的人性美丑的形成根源。

【教学难点】

通过比较阅读,品味不同的“人性世界”,挖掘人性美丑暗含的社会价值

【教学方法】

1.自主学习法 2.合作探究法 3.比较阅读法

【教学过程】

一、梳理文本(是什么)

导入

黑格尔曾经说,人类从历史中学到的唯一的教训,就是没有从历史中吸取到任何教训。幸好,我们还有文学世界。文学家会把世间的美与丑尽收眼底,以文字带给世间以希望和反思。今天我们就通过《阿 Q正传》与《边城》的比较阅读,看鲁迅先生和沈从文在上世纪二三十年代处于风雨飘摇的旧中国是如何以冷峻和诗意探寻人性之路、对人性进行思考和反思,从而为中华民族的救亡图存开辟出一条精神之路的。

(一)结合文本探究小说主要人物阿 Q、翠翠的艺术形象

1.联系《阿 Q正传(节选)》(节选)部分的内容,探究阿 Q的艺术形象

(第 2段)“我们先前——比你阔多啦!你算是什么东西!”

(第 4段)阿 Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼睛里,甚而至于对于两位“文童”也有以为不值一笑的神情。......他想:我的儿子会阔得多啦!......他又很鄙薄城里人......可笑!然而未庄人真是不见世面的可笑的乡下人呵......

(第 11段)“你还不配......”这时候,又仿佛在他头上的是一种高尚的光荣的癞头疮,并非平常癞头疮了。(——妄自尊大、愚昧无知)

(第 12段)“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样......”——自欺欺人

(第 16段)“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么”

(第 28段)被别人打后通过打自己的嘴巴消除被打的耻辱。——自轻自贱

(第 29段)他睡着了。——麻木健忘

(第 27段)但对面走来了静修庵里的小尼姑。阿 Q便在平时,看见伊也一定要唾骂,而况在屈辱之后呢?——愚昧无知

(第 17段)王胡子以络腮胡子的缺点,向来只被他奚落,从没有奚落他,更不必说动手了。而他现在竟动手,很意外,难道真如市上所说,皇帝已经停了考,不要秀才和举人,因此赵家减了威风,因此他们也便小觑了他么?——奴性十足

(第 19-40段)对待“假洋鬼子”和小尼姑不同的态度;被“假洋鬼子”打时,分辨自己说的是近旁的一个孩子;欺负完小尼姑后得意的样子。——欺软怕硬

(二)联系《边城》(节选)部分的内容,探究翠翠的艺术形象

(四、第 21段)翠翠误会了邀他进屋里去那个人的好意,心里记着水手说的妇人丑事,她以为那男子就是要她上有女人唱歌的楼上去......——天真纯洁

(四、第 33段)翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:不是翠翠,不是翠翠,翠翠早就被大河里鲤鱼吃去了。”——娇嗔可爱

(四、第 34段)翠翠对祖父那一点儿埋怨,等到把船拉过了溪,一到了家中,看明白了醉倒的另一个老人后,就完事了。但是另一件事,属于自己不关祖父的,却使翠翠沉默了一个晚上。——善解人意、情窦初开的少女

(六、19—21段)“人大了就应当守船哩。” “人老了才应当守船。” “人老了应当歇憩!”——孝顺懂事小结:鲁迅和沈从文为我们塑造了人性的一体两面,同样是描写上世纪二三十年代旧中国乡土

社会的民众的代表,但为什么一个表现了人性之恶,一个表现恶人性之美,让我们探究它形成的社会根源。

(二)、比较阅读、探讨文本的思想内涵(阿 Q为代表的未庄人身上体现的人性之恶和翠翠为代表的边城人心之善形成根源)

问题 1——阿 Q被闲人打,被赵太爷打,同是被打,为什么被赵太爷打了之后就出名了,被打了还反而受尊敬,还因此得意了许多年?

提示:赵太爷身份——地主乡绅,文童爹爹——有钱有权(高人一等的官)

明确:体现了欺压与屈从、媚上的官民关系。

根源:封建思想之君纲(君主专制与奴性,阶级等级观点),体现国民奴性封建社会所提倡的伦理道德标准:三纲五常。三纲就是君为臣纲、父为子纲,夫为妇纲。他们是主从关系,不平等关系,也就是有严格的等级。此处就是君纲,阿 Q及未庄同时代人的思想中等级观念之强已深入骨髓,对上是绝对的服从、媚上,体现的是“奴颜和媚骨”,也就是我们说的奴性思想,卑怯的奴隶根性。被高人一等的人打,被打的人不感到痛楚,精神上反是一种荣耀,可见封建君主专制毒害之深。

提问:同是被乡绅打,为什么被“假洋鬼子”打是平生第二屈辱的事?

明确:辫子象征清朝统治,维护封建体制作为一种自觉意识——封建思想顽固、愚昧,毒害人心之深。(辛亥革命已经推翻了封建君主专制)

探讨 2——闲人、王胡、假洋鬼子打阿 Q,我们觉得阿 Q可怜;阿 Q扭小尼姑的脸,我们觉得他可恨。为什么弱者偏爱欺负弱者,这是一种什么心态?这是怎么形成的呢?

明确:专制性

封建专制制度,皇帝压迫大臣,大臣压迫属下官员,下层官员压迫百姓,生活在最下层的男人还在家庭中压迫妇女和儿童。(上行下效)

总结:而这些专制者对其“上峰”则又带有“奴性”。专制性和奴性,可以同时并存于一个人的身上,这是长期并存的专制主义制度的影响和长期渗透的结果,对此行为,鲁迅有着形象地描绘:羊样的凶兽,凶兽样的羊”来形容国民的这一劣根性。(《忽然想到》七:凶兽样的羊,羊样的凶兽。他们是羊,同样也是凶兽;但遇见比他更凶的凶兽时便现羊样,遇见比他更弱的羊时便现凶(提示,问题 3)国民思想封建思想 劣根性专制和奴性精神胜利法等级观病态畸形,人性恶、人心丑自然、健康、优美而不悖乎人性乐生向善反映方式揭露、批判,揭丑讴歌、礼赞,显美兽样。中国人但对于羊显凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显着凶兽相,也还是卑怯的国民。闲人欺负阿 Q,阿 Q欺负小尼姑。闲人及阿 Q——没有对同类或弱者惺惺相惜,反而对着他们摆谱、找茬、不屑一顾、甚至随意打骂,把自己的痛苦施加在他们身上,沉溺于欺下的快感,来掩饰自身的软弱。这些人,已经在堕落中丧失了基本的人性,这是弱者真正的悲哀。这是一个从上到下都是病态畸形的群体,社会风气极其恶劣。

问题 3——阿 Q欺负小尼姑时,酒店的人“大笑”“得意的笑”——看客的人性是怎样的?结合阿 Q欺负小尼姑的过程谈谈看客的危害。

明确: 看客的人性:自私、冷漠、无聊;没有善、没有暖、没有美;没有同情心,没有羞耻心,没有是非之心。

看客的危害:每个时代都不缺少看客——吃瓜群众的恶俗心理。他们置身事外冷眼旁观,这种事不关己高高挂起的态度,反而对人性之恶起了推波助澜的作用。

综上,我们从阿 Q生存的未庄民风、国民思想可以看出,当时的社会是:畸形,病态,恶、丑的。这种恶劣的生存环境为人性之恶提供了丰厚的土壤。

小结:以阿 Q为代表的未庄人麻木愚昧、情感淡漠、吝啬贪婪、欺软怕硬......,这种人性之恶缘于他们的生存环境:官民之间的封建等级观念,民众之间的封建专制思想影响;以翠翠为代表的边城人则没有阶级等级之分,不谈功利,人人都有君子遗风,他们善良真诚、热情淳朴、豪放豁达,这种人性之美让人向往。

二、通过比较阅读,品味不同的“人性世界”,挖掘人性美丑暗含的社会价值

说道“为什么”做小说吧,我仍抱着十多年前的启蒙主义,以为必须是为人生,而且要改良这人生。......所以我的取材,多采用病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意。“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。”——鲁迅

“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致,结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是“人性” “我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式’。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借桃源上行七百里路酉水流域一个小城小市中几个愚夫俗子,被一件事牵连在一处时,个人应有的一份哀乐,为人类‘爱’作一度恰如其分的说明。”——沈从文

总结:鲁迅的“改造国民性”与沈从文的“重塑民族品格”有着大体一致的目标,唯表现方式不同而已。一个在批判民族文化的劣根性,一个则在寻民族文化的根;一个是通过对现实人生的批判来实现自己的人生理想,一个则是以理想人生的赞美来批判现实人生。二者都是出于对现实社会深切的关注、对国家的忧心、对民族的关心,其终极目标都是如何使我们的民族强盛起来。不管是揭丑还是显美,殊途同归,都致力于国民的精神,我们要塑造怎么样的人!

三、情境思考(练笔):

自 2019年到 2022年,全球仍饱受新冠疫情肆虐,但在抗疫过程中,也涌现出了许多表现人间大爱与人性之美的感人事迹。请你用 200字左右文字通过对英雄人物群像或个体的具体呈现,描写疫情下的人性之美,表达忠于祖国、甘于奉献的民族精神。

小结:希望通过这节课学习,同学们能在现实生活和文学的时空中发现人性之美,让自己感受人性之美的过程中不断进步与成长。

辅助资料:

一、《阿 Q正传》

1.辛亥革命及其前后的历史

(1)辛亥革命。1911年,辛亥革命推翻了中国两千多年的封建帝制,但是由于其领导阶级是软弱的民族资产阶级,这就决定了辛亥革命的不彻底性。革命者并未唤醒民主主义革命的基本力量——广大农民群众,也没有触动封建统治的政治基础和封建阶级的根本利益,而是把革命政权拱手让给了原来的封建统治势力。封建统治阶级的一些投机分子摇身一变成了“革命者”,他们利用掌握的革命政权去迫害革命势力,杀害革命党人、革命群众。阿 Q这个想要革命的流浪雇农,却被假革命、反革命分子和假革命政权杀害了。他无辜,假革命者有罪,而无辜者死,假革命者生。《阿 Q正传》就是在这样的被颠倒了的历史背景下产生的。

(2)新文化运动兴起背景的思想文化反面:经过辛亥革命,先进的知识分子认识到,革命失败的根源在于国民脑中缺乏民主共和意识,必须从文化思想上冲击封建思想和封建意识,通过普及共和思想来实现真正的共和政体。新文化运动提倡民主,反对独裁专制;提倡科学,反对迷信盲从;提倡旧道德,反对新道德;提倡新文学,反对旧文学。

(3)封建思想(封建意识)封建思想是“封建”与“思想”两个词组合而成,封建社会是封建君主专制制度,是等级森严、礼法分明的社会。封建社会时期思想基础是儒家的礼制思想,核心是“三纲五常”。所谓“三纲五常”是指:“三纲”指“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”(君为主,臣为从;父为主,子为从;夫为主,妇为从。三者是主从关系,强调君权、父权、夫权。);“五常”指“仁、义、理、智、信”。

2.鲁迅致力于“改造国民性”的思想《<呐喊>自序》节选:有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

二、《边城》

1.《边城》故事梗概在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。外公年逾 70,仍很健壮;孙女翠翠 15岁,情窦初开。他们热情助人,淳朴善良,生活恬淡平静,与世无争。两年前,在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅了当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢上了美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,只想娶翠翠为妻,做个摆渡人。本来翠翠也只喜欢二老傩送,但天保先提出求婚,于是兄弟俩夜晚上山为翠翠唱歌,谁得到回答谁就得到翠翠。次日,天保知道没有唱过弟弟,也知道翠翠喜欢弟弟傩送,为了成全弟弟,决定驾船离家,外出闯滩,结果意外失事淹死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,他在两难之间也驾船远行,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜忧伤去世。翠翠孤独地守着渡船,在惆怅和期待中生活,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”

2.《边城(题记)》节选“......他们真知道当前农村是甚么,想知道过去农村是其么,他们必也愿意从这本书上同时还知道点世界一小角隅的农村与军人。我所写到的世界,即或在他们全然是一个陌生的世界,然而他们的宽容,他们向一本书去求取安慰与知识的热忱,却一定使他们能够把这本书很从容读下去的。我并不即此而止,还预备给他们一种对照的机会,将在另外一个作品里来提到二十年来的内战,使一些首当其冲的农民,性格灵魂被大カ所压,失去了原来的质朴,勤俭、和平、正直的型范以后,成了一个甚么样子的新东西。他们受横征暴敛及及鸦片烟的毒害,変成了如何穷困与懒惰!我将把这个民族为历史所带走向一个不可知的命运中前进时,一些小人物在変动中的忧患,与由于营养不足所产生的“活下去”以及“怎样活下去”的观念和欲望,来作为朴素的叙述。我的读者应是有理性,而这点理性便基于对中国现社会变动有所关心,认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处,各在那里很寂寞的从事与民族复兴大业的人。这作品或者只能给他们一点怀古的幽情,或者只能给他们一次苦笑,或者又给他们一个噩梦,但同时说不定,也许尚能给他们一种勇气同信心!”