2024届高考专题复习:文言文选择题做题技巧课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:文言文选择题做题技巧课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 19:17:32 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第六讲

文言文阅读

文言文选择题

文言词语推断题

文言文意概括题

真题引路

2023年新课标1卷

材料一:襄子围于晋阳中,出围......

材料二:持久历远,遏奸劝善......赵襄子之行赏,先加具臣而后有功......信诬说以疑圣,殆非所望也。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B. 劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C. 具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D. 诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

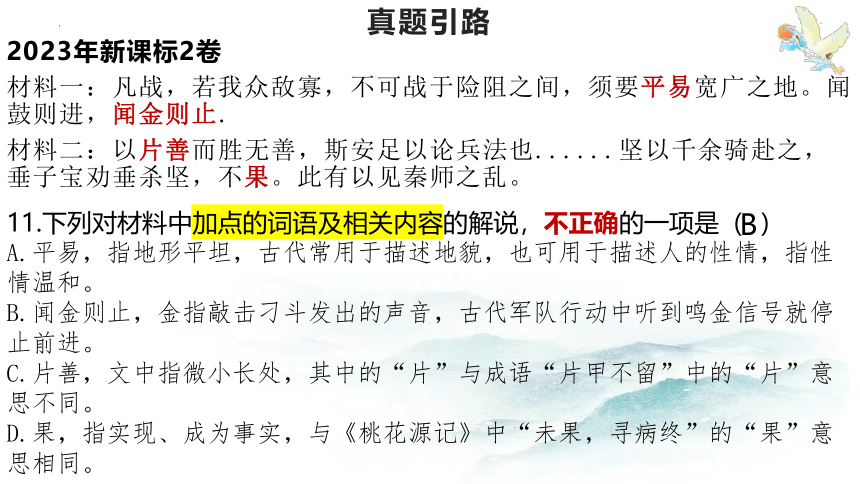

2023年新课标2卷

材料一:凡战,若我众敌寡,不可战于险阻之间,须要平易宽广之地。闻鼓则进,闻金则止.

材料二:以片善而胜无善,斯安足以论兵法也......坚以千余骑赴之,垂子宝劝垂杀坚,不果。此有以见秦师之乱。

真题引路

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.平易,指地形平坦,古代常用于描述地貌,也可用于描述人的性情,指性情温和。

B.闻金则止,金指敲击刁斗发出的声音,古代军队行动中听到鸣金信号就停止前进。

C.片善,文中指微小长处,其中的“片”与成语“片甲不留”中的“片”意思不同。

D.果,指实现、成为事实,与《桃花源记》中“未果,寻病终”的“果”意思相同。

B

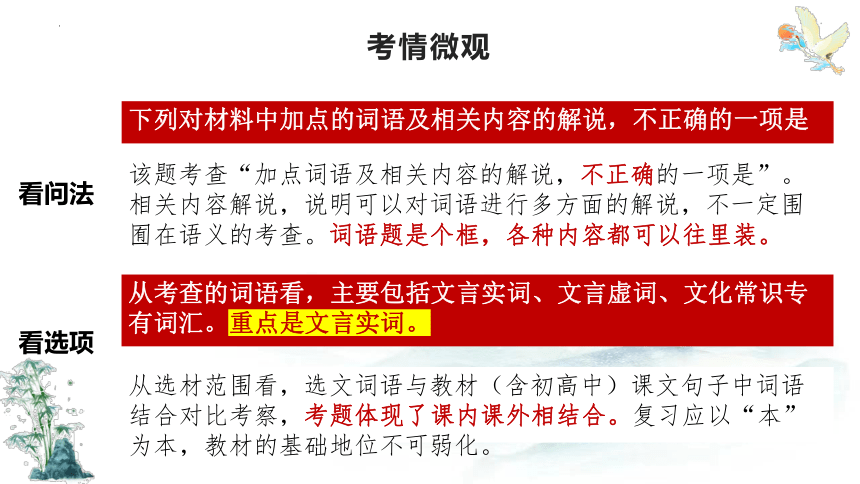

看问法

看选项

下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是

该题考查“加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是”。相关内容解说,说明可以对词语进行多方面的解说,不一定围囿在语义的考查。词语题是个框,各种内容都可以往里装。

从考查的词语看,主要包括文言实词、文言虚词、文化常识专有词汇。重点是文言实词。

从选材范围看,选文词语与教材(含初高中)课文句子中词语结合对比考察,考题体现了课内课外相结合。复习应以“本”为本,教材的基础地位不可弱化。

考情微观

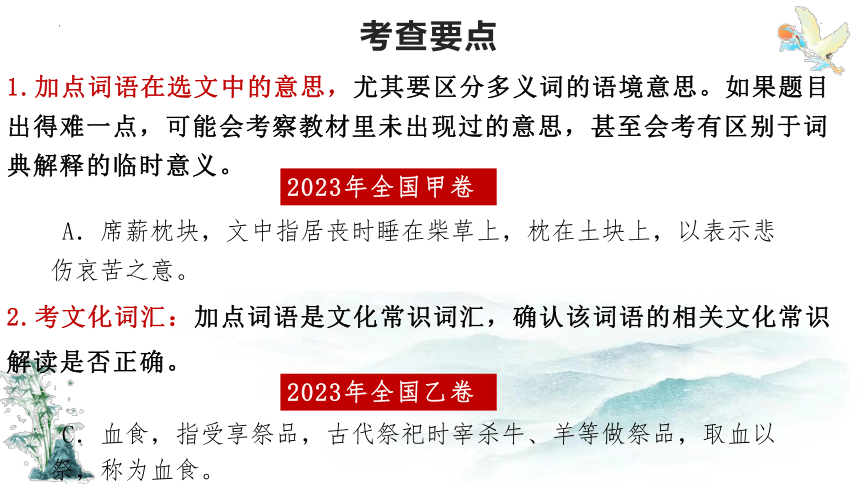

考查要点

1.加点词语在选文中的意思,尤其要区分多义词的语境意思。如果题目出得难一点,可能会考察教材里未出现过的意思,甚至会考有区别于词典解释的临时意义。

2.考文化词汇:加点词语是文化常识词汇,确认该词语的相关文化常识解读是否正确。

A.席薪枕块,文中指居丧时睡在柴草上,枕在土块上,以表示悲伤哀苦之意。

C.血食,指受享祭品,古代祭祀时宰杀牛、羊等做祭品,取血以祭,称为血食。

2023年全国乙卷

2023年全国甲卷

考查要点

A. 围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B. 劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

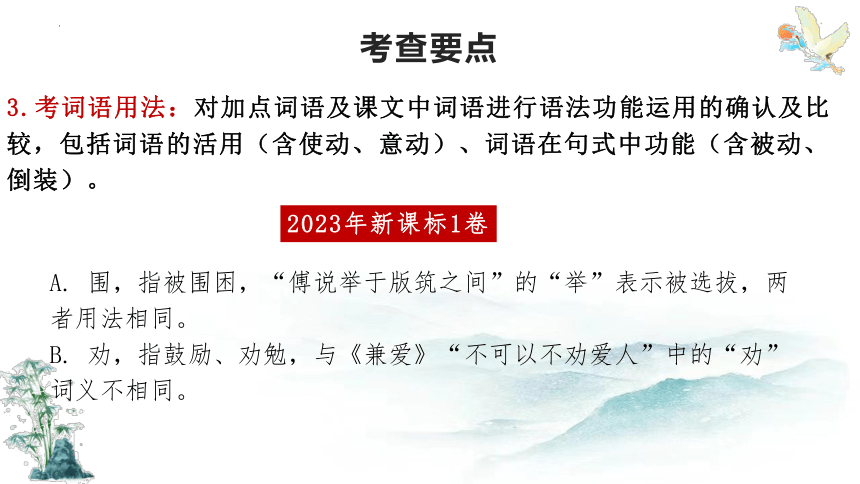

3.考词语用法:对加点词语及课文中词语进行语法功能运用的确认及比较,包括词语的活用(含使动、意动)、词语在句式中功能(含被动、倒装)。

2023年新课标1卷

推断方法

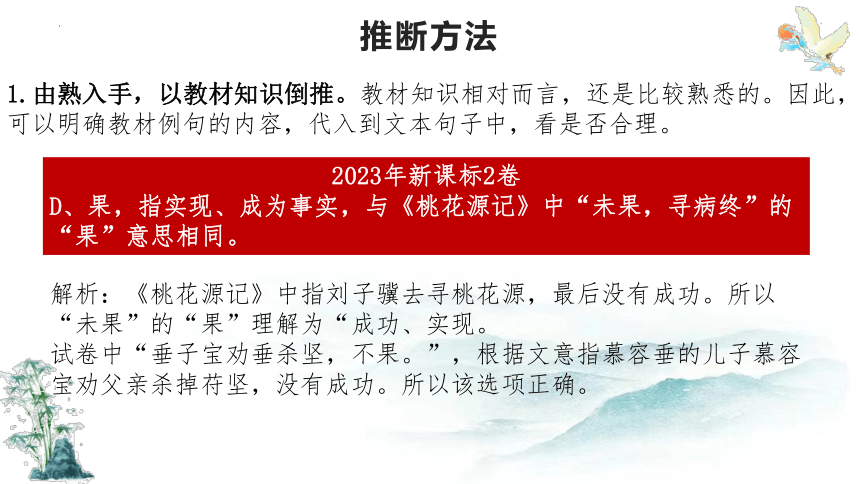

1.由熟入手,以教材知识倒推。教材知识相对而言,还是比较熟悉的。因此,可以明确教材例句的内容,代入到文本句子中,看是否合理。

2023年新课标2卷

D、果,指实现、成为事实,与《桃花源记》中“未果,寻病终”的“果”意思相同。

解析:《桃花源记》中指刘子骥去寻桃花源,最后没有成功。所以“未果”的“果”理解为“成功、实现。

试卷中“垂子宝劝垂杀坚,不果。”,根据文意指慕容垂的儿子慕容宝劝父亲杀掉苻坚,没有成功。所以该选项正确。

推断方法

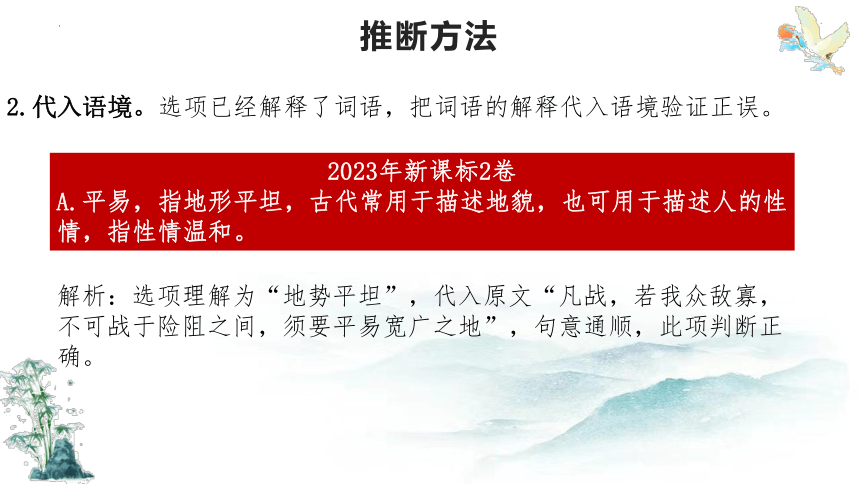

2.代入语境。选项已经解释了词语,把词语的解释代入语境验证正误。

2023年新课标2卷

A.平易,指地形平坦,古代常用于描述地貌,也可用于描述人的性情,指性情温和。

解析:选项理解为“地势平坦”,代入原文“凡战,若我众敌寡,不可战于险阻之间,须要平易宽广之地”,句意通顺,此项判断正确。

推断方法

3.调动积累直判。该方法主要依据平时对各种知识的积累直接判定选项的正误。联系生活常识和历史知识。

2023年全国乙卷

C.血食,指受享祭品,古代祭祀时宰杀牛、羊等做祭品,取血以祭,称为血食。

解析:“血食”可以通过平常看电视的积累能判断出个大概。在某些电视剧里边的祭祀场面,常见杀牲取血以祭。此方法虽不能万无一失,但也不失为一个应试小技巧。

推断方法

4.剖析词语推断。试题中的词语可通过对构成词语的语素及其结构方式的分析,或联系相关成语,剖析语素内涵,解读词义,借此推断题目的正误。

2022年新高考2卷

A.衔枚指在口中横衔着枚。枚的形状像筷子,是古代行军时用以禁止喧哗的器具。

解析:“衔”联系课文“衔远山,吞长江”,可知是“含、吞”的意思。“枚”观偏旁可知与木制品相关。再联系成语“衔枚疾走”,指夜晚紧密行军。可知此选项正确。

课堂小练

苏秦始将连横说秦惠王曰:“以大王之贤,士民之众,车骑之用,兵法之教,可以并诸侯,吞天下,称帝而治。愿大王少留意,臣请奏其效。”秦王曰:“寡人闻之:毛羽不丰满者,不可以高飞,文章不成者不可以诛罚,道德不厚者不可以使民,政教不顺者不可以烦大臣。”

1.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“苏秦始将连横说秦惠王”与“始速祸焉”(《六国论》)两句中的“始”字含义不同。

B.“愿大王少留意”与“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗、牛之间”(《赤壁赋》)两句中的“少”字含义不同。

C.“以大王之贤”与“尊贤重士”(《过秦论》)两句中的“贤”字含义相同。

D.“文章不成者不可以诛罚”与“文章本天成,妙手偶得之”(陆游《剑南诗稿·文章》)两句中的“文章”含义不同。

C

【解析】C项,前者是“贤能”的意思,后者是“贤士”的意思。A项,前者是“起初、起先”的意思,后者是“才”的意思。B项,前者是“稍稍、稍微”的意思,后者是 “时间短,不久,一会儿”的意思。D项,前者是“礼乐法令”的意思,后者是“泛指著作”的意思。

课堂小练

说秦王书十上而说不行,黑貂之裘弊,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归,羸縢履蹻,负书担橐,形容枯槁,面目犁黑,状有愧色。归至家,妻不下紝,嫂不为炊。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A. “而说不行”与“然是说,余尤疑之”(《石钟山记》)两句中的“说”字含义相同。

B.“黄金百斤尽”与“林尽水源,便得一山”(《桃花源记》)两句中的“尽”字含义不同。

C.“资用乏绝”与“假舟楫者,非能水也,而绝江河”(《荀子·劝学》)两句中的“绝”字含义不同。

D.“羸縢履蹻”与“羸兵为人马所蹈藉”(《赤壁之战》)两句中的“羸”字含义相同。

D

【解析】D项,前者是“缠绕”的意思,缠着绑腿布;后者是形容词“疲弱的”意思。A项,二者都是“学说、观点”的意思。B项,前者是形容词活用为动词“用尽、耗尽”的意思,后者是形容词活用为名词“尽头”的意思。C项,前者是“困乏、断绝”的意思,后者是“横渡、越过”的意思。

乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足,曰:“安有说人主,不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣。”

课堂小练

3.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“简练以为揣摩”中的“揣摩”与现在汉语意思相同,“简练”和现代汉语意思不同。

B.“期年,揣摩成”与“期功强近之亲”(《陈情表》)两句中的“期”字含义相同。

C.“引锥自刺其股”与“两股间脓血流离”(《促织》)两句中的“股”字含义相同。

D.“陈箧数十”与“诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上”(《荆轲刺秦王》)两句中的“陈”字含义不同。

【解析】D项,二者都是“陈设、摆列”的意思。A项,“简练”文中的意思是“挑选”。B项,二者都是“满一年”的意思。C项,二者都是“大腿”的意思。

D

文言文意概括题

筛选并整合文中信息;

归纳内容要点,概括中心意思;

分析概括作者在文中的观点态度。

考查内容

考查题型

采用客观选择题

卷别 题干表述 命题特点

2023年新课标 全国 Ⅰ卷 C、世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

同:客观题,判断A、B、C、D概述的正确项,题干表述文字的数量在55~65。

变:改变过去先“概括”后分析的模式,偏向于转述原文中人物的观点、看法。

2020年 全国 Ⅰ卷 C. 苏轼直面饥疫,解救受灾百姓。他在任职杭州时遭遇旱灾病疫,减免上供米三分之一纾缓灾情;同时又集贮钱粮、建造治病场所以防备疫病。 考情微观

推断方法

改变的是形式,不变的仍是对文意分析理解的考查,且设误方式仍然是集中于人物、地点、时间、词义、关系、依据与结论等方面。所以,解答此类题目较有效的方式仍然是“比对法”。

比对关键词语

比对人物

比对时间、地点

比对增减内容

比对句间关系

方式一:比对关键词语,避免曲解文意

设误 方式 曲解 文意 故意曲解文中某一关键词语的意义,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要方式

归纳 不全 概括主要信息不完整,故意遗漏关于人物、事件、观点等方面的内容

比对 方法 要细心辨析选项中对人物的分析、文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语 (2023·新课标2卷)靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。”太宗曰:“然。得失事迹,足为万代鉴。”

李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。 ( )

课堂小练

【解析】×从李靖与太宗的对话可以得知,太宗应该认为苻坚、吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。选项中遗漏信息。

×

方式二:比对人物,避免张冠李戴

设误 方式 误解 形象 把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解

张冠 李戴 把甲的行为说成是乙的行为,或者把甲的事件的结果说成是乙的事件的结果

比对 方法 要围绕“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事,有什么样的品质”进行比对,要着重比对选项在这几个方面的表述与原文是否一致 (2022·新高考Ⅰ卷)秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。

魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。 ( )

课堂小练

【解析】 × 从张冠李戴的角度设误。“孟尝君……表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵”张冠李戴。由原文“王曰:‘寡人愿子之行也!’”可知,是魏王希望孟尝君出使诸侯,搬取救兵。

×

方式三:比对时间、地点,避免时序错乱

设误 方式 时序 颠倒 概括人物的典型事件时,命题者故意将事情发生的时间顺序颠倒

空间 错位 把不同空间的事件糅合起来表述,故意在地点方面颠倒

比对 方法 分析时要特别注意选项中表示人物行为、事件发生的时间、地点的词语,并与原文进行比对,理清人物在何时、何地做了何事 太祖(曹操)东还,以曹彰行越骑将军,留长安。太祖至洛阳,得疾,驿召彰,未至,太祖崩。文帝(曹丕)即王位,彰与诸侯就国。黄初二年,进爵为公。三年,立为任城王。四年,朝京都,疾薨于邸,谥曰威。

太祖东还,让曹彰镇守长安,太祖临死前还想召见他;文帝即位后,曹彰先后被晋升为公爵和任城王,后来回到封国,暴毙于官邸。( )

课堂小练

【解析】× “后来回到封国,暴毙于官邸”表述错误。一是时序颠倒,根据原文“文帝(曹丕)即王位,彰与诸侯就国。黄初二年,进爵为公”可知,曹彰回到封国是在晋升爵位之前;二是空间错位,根据原文“四年,朝京都,疾薨于邸”可知,应是暴毙于京城的官邸。

×

方式四:比对增减内容

设误 方式 无中 生有 故意添加原材料中未涉及的人物、事件或观点等内容,致使选项的分析概括于文无据

以偏 概全 将原文对某一方面的判断通过增加或删减表范围或程度及其他类的词语,故意扩大或缩小判断对象的范围

比对 方法 辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加原材料中未涉及的内容,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(尤其是表范围或程度的副词)的情况 (2021·新高考Ⅰ卷)上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

在讨论制止偷盗一事时,有人提出用重法治理,唐太宗认为应减轻赋税,选用清官,使百姓衣食无忧,严刑峻法反而不能达到目的。 ( )

课堂小练

【解析】× 从无中生有的角度设误。“严刑峻法反而不能达到目的”于文无据。原文中唐太宗指出百姓偷盗的缘由及解决百姓生计的做法,却没有说明用重法不能达到“止盗”的目的。

×

方式五:比对句间关系,避免因果混乱

设误 方式 改变 因果 命题者将原因说成结果,或将结果说成原因,或强加因果关系,或将因果关系改变成其他关系

事件 杂糅 将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅混编,或把多个人做的事说成是一个人做的,故意制造事实的混乱状态

比对 方法 辨析时厘清人物与事件的关系,事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当 太夫人姓赵氏,其先江陵人,景泰间徙公安,遂占籍,四传为处士文深。赠中宪东谷公与处士同里闬,雅相欢也,因悉太夫人勤慎状,曰:“是真我家妇。”遂命方伯公委禽焉。赠中宪公性嗜饮,日偕诸酒人游,顾以生计萧疏,不无阻酣畅也。自有妇卜太夫人,而甘滑盈几,取办咄嗟。

赵太夫人当年待字闺中时,烧得一手好菜,父亲的好友十分欣赏,命其子前来求亲。 ( )

课堂小练

【解析】× 改变因果,“赵太夫人当年待字闺中时,烧得一手好菜,父亲的好友十分欣赏”说法有误。原文中说“因悉太夫人勤慎状,曰:‘是真我家妇。’遂命方伯公委禽焉”,所以提亲下聘礼的原因应是了解了赵太夫人勤俭谨慎的品行;而“烧得一手好菜”是在太夫人出嫁后。

×

第六讲

文言文阅读

文言文选择题

文言词语推断题

文言文意概括题

真题引路

2023年新课标1卷

材料一:襄子围于晋阳中,出围......

材料二:持久历远,遏奸劝善......赵襄子之行赏,先加具臣而后有功......信诬说以疑圣,殆非所望也。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B. 劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C. 具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D. 诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

2023年新课标2卷

材料一:凡战,若我众敌寡,不可战于险阻之间,须要平易宽广之地。闻鼓则进,闻金则止.

材料二:以片善而胜无善,斯安足以论兵法也......坚以千余骑赴之,垂子宝劝垂杀坚,不果。此有以见秦师之乱。

真题引路

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.平易,指地形平坦,古代常用于描述地貌,也可用于描述人的性情,指性情温和。

B.闻金则止,金指敲击刁斗发出的声音,古代军队行动中听到鸣金信号就停止前进。

C.片善,文中指微小长处,其中的“片”与成语“片甲不留”中的“片”意思不同。

D.果,指实现、成为事实,与《桃花源记》中“未果,寻病终”的“果”意思相同。

B

看问法

看选项

下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是

该题考查“加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是”。相关内容解说,说明可以对词语进行多方面的解说,不一定围囿在语义的考查。词语题是个框,各种内容都可以往里装。

从考查的词语看,主要包括文言实词、文言虚词、文化常识专有词汇。重点是文言实词。

从选材范围看,选文词语与教材(含初高中)课文句子中词语结合对比考察,考题体现了课内课外相结合。复习应以“本”为本,教材的基础地位不可弱化。

考情微观

考查要点

1.加点词语在选文中的意思,尤其要区分多义词的语境意思。如果题目出得难一点,可能会考察教材里未出现过的意思,甚至会考有区别于词典解释的临时意义。

2.考文化词汇:加点词语是文化常识词汇,确认该词语的相关文化常识解读是否正确。

A.席薪枕块,文中指居丧时睡在柴草上,枕在土块上,以表示悲伤哀苦之意。

C.血食,指受享祭品,古代祭祀时宰杀牛、羊等做祭品,取血以祭,称为血食。

2023年全国乙卷

2023年全国甲卷

考查要点

A. 围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B. 劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

3.考词语用法:对加点词语及课文中词语进行语法功能运用的确认及比较,包括词语的活用(含使动、意动)、词语在句式中功能(含被动、倒装)。

2023年新课标1卷

推断方法

1.由熟入手,以教材知识倒推。教材知识相对而言,还是比较熟悉的。因此,可以明确教材例句的内容,代入到文本句子中,看是否合理。

2023年新课标2卷

D、果,指实现、成为事实,与《桃花源记》中“未果,寻病终”的“果”意思相同。

解析:《桃花源记》中指刘子骥去寻桃花源,最后没有成功。所以“未果”的“果”理解为“成功、实现。

试卷中“垂子宝劝垂杀坚,不果。”,根据文意指慕容垂的儿子慕容宝劝父亲杀掉苻坚,没有成功。所以该选项正确。

推断方法

2.代入语境。选项已经解释了词语,把词语的解释代入语境验证正误。

2023年新课标2卷

A.平易,指地形平坦,古代常用于描述地貌,也可用于描述人的性情,指性情温和。

解析:选项理解为“地势平坦”,代入原文“凡战,若我众敌寡,不可战于险阻之间,须要平易宽广之地”,句意通顺,此项判断正确。

推断方法

3.调动积累直判。该方法主要依据平时对各种知识的积累直接判定选项的正误。联系生活常识和历史知识。

2023年全国乙卷

C.血食,指受享祭品,古代祭祀时宰杀牛、羊等做祭品,取血以祭,称为血食。

解析:“血食”可以通过平常看电视的积累能判断出个大概。在某些电视剧里边的祭祀场面,常见杀牲取血以祭。此方法虽不能万无一失,但也不失为一个应试小技巧。

推断方法

4.剖析词语推断。试题中的词语可通过对构成词语的语素及其结构方式的分析,或联系相关成语,剖析语素内涵,解读词义,借此推断题目的正误。

2022年新高考2卷

A.衔枚指在口中横衔着枚。枚的形状像筷子,是古代行军时用以禁止喧哗的器具。

解析:“衔”联系课文“衔远山,吞长江”,可知是“含、吞”的意思。“枚”观偏旁可知与木制品相关。再联系成语“衔枚疾走”,指夜晚紧密行军。可知此选项正确。

课堂小练

苏秦始将连横说秦惠王曰:“以大王之贤,士民之众,车骑之用,兵法之教,可以并诸侯,吞天下,称帝而治。愿大王少留意,臣请奏其效。”秦王曰:“寡人闻之:毛羽不丰满者,不可以高飞,文章不成者不可以诛罚,道德不厚者不可以使民,政教不顺者不可以烦大臣。”

1.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“苏秦始将连横说秦惠王”与“始速祸焉”(《六国论》)两句中的“始”字含义不同。

B.“愿大王少留意”与“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗、牛之间”(《赤壁赋》)两句中的“少”字含义不同。

C.“以大王之贤”与“尊贤重士”(《过秦论》)两句中的“贤”字含义相同。

D.“文章不成者不可以诛罚”与“文章本天成,妙手偶得之”(陆游《剑南诗稿·文章》)两句中的“文章”含义不同。

C

【解析】C项,前者是“贤能”的意思,后者是“贤士”的意思。A项,前者是“起初、起先”的意思,后者是“才”的意思。B项,前者是“稍稍、稍微”的意思,后者是 “时间短,不久,一会儿”的意思。D项,前者是“礼乐法令”的意思,后者是“泛指著作”的意思。

课堂小练

说秦王书十上而说不行,黑貂之裘弊,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归,羸縢履蹻,负书担橐,形容枯槁,面目犁黑,状有愧色。归至家,妻不下紝,嫂不为炊。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A. “而说不行”与“然是说,余尤疑之”(《石钟山记》)两句中的“说”字含义相同。

B.“黄金百斤尽”与“林尽水源,便得一山”(《桃花源记》)两句中的“尽”字含义不同。

C.“资用乏绝”与“假舟楫者,非能水也,而绝江河”(《荀子·劝学》)两句中的“绝”字含义不同。

D.“羸縢履蹻”与“羸兵为人马所蹈藉”(《赤壁之战》)两句中的“羸”字含义相同。

D

【解析】D项,前者是“缠绕”的意思,缠着绑腿布;后者是形容词“疲弱的”意思。A项,二者都是“学说、观点”的意思。B项,前者是形容词活用为动词“用尽、耗尽”的意思,后者是形容词活用为名词“尽头”的意思。C项,前者是“困乏、断绝”的意思,后者是“横渡、越过”的意思。

乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足,曰:“安有说人主,不能出其金玉锦绣,取卿相之尊者乎?”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣。”

课堂小练

3.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“简练以为揣摩”中的“揣摩”与现在汉语意思相同,“简练”和现代汉语意思不同。

B.“期年,揣摩成”与“期功强近之亲”(《陈情表》)两句中的“期”字含义相同。

C.“引锥自刺其股”与“两股间脓血流离”(《促织》)两句中的“股”字含义相同。

D.“陈箧数十”与“诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上”(《荆轲刺秦王》)两句中的“陈”字含义不同。

【解析】D项,二者都是“陈设、摆列”的意思。A项,“简练”文中的意思是“挑选”。B项,二者都是“满一年”的意思。C项,二者都是“大腿”的意思。

D

文言文意概括题

筛选并整合文中信息;

归纳内容要点,概括中心意思;

分析概括作者在文中的观点态度。

考查内容

考查题型

采用客观选择题

卷别 题干表述 命题特点

2023年新课标 全国 Ⅰ卷 C、世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

同:客观题,判断A、B、C、D概述的正确项,题干表述文字的数量在55~65。

变:改变过去先“概括”后分析的模式,偏向于转述原文中人物的观点、看法。

2020年 全国 Ⅰ卷 C. 苏轼直面饥疫,解救受灾百姓。他在任职杭州时遭遇旱灾病疫,减免上供米三分之一纾缓灾情;同时又集贮钱粮、建造治病场所以防备疫病。 考情微观

推断方法

改变的是形式,不变的仍是对文意分析理解的考查,且设误方式仍然是集中于人物、地点、时间、词义、关系、依据与结论等方面。所以,解答此类题目较有效的方式仍然是“比对法”。

比对关键词语

比对人物

比对时间、地点

比对增减内容

比对句间关系

方式一:比对关键词语,避免曲解文意

设误 方式 曲解 文意 故意曲解文中某一关键词语的意义,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要方式

归纳 不全 概括主要信息不完整,故意遗漏关于人物、事件、观点等方面的内容

比对 方法 要细心辨析选项中对人物的分析、文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语 (2023·新课标2卷)靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。”太宗曰:“然。得失事迹,足为万代鉴。”

李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。 ( )

课堂小练

【解析】×从李靖与太宗的对话可以得知,太宗应该认为苻坚、吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。选项中遗漏信息。

×

方式二:比对人物,避免张冠李戴

设误 方式 误解 形象 把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解

张冠 李戴 把甲的行为说成是乙的行为,或者把甲的事件的结果说成是乙的事件的结果

比对 方法 要围绕“是谁,在何时何地,说过什么话,做过什么事,有什么样的品质”进行比对,要着重比对选项在这几个方面的表述与原文是否一致 (2022·新高考Ⅰ卷)秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。

魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。 ( )

课堂小练

【解析】 × 从张冠李戴的角度设误。“孟尝君……表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵”张冠李戴。由原文“王曰:‘寡人愿子之行也!’”可知,是魏王希望孟尝君出使诸侯,搬取救兵。

×

方式三:比对时间、地点,避免时序错乱

设误 方式 时序 颠倒 概括人物的典型事件时,命题者故意将事情发生的时间顺序颠倒

空间 错位 把不同空间的事件糅合起来表述,故意在地点方面颠倒

比对 方法 分析时要特别注意选项中表示人物行为、事件发生的时间、地点的词语,并与原文进行比对,理清人物在何时、何地做了何事 太祖(曹操)东还,以曹彰行越骑将军,留长安。太祖至洛阳,得疾,驿召彰,未至,太祖崩。文帝(曹丕)即王位,彰与诸侯就国。黄初二年,进爵为公。三年,立为任城王。四年,朝京都,疾薨于邸,谥曰威。

太祖东还,让曹彰镇守长安,太祖临死前还想召见他;文帝即位后,曹彰先后被晋升为公爵和任城王,后来回到封国,暴毙于官邸。( )

课堂小练

【解析】× “后来回到封国,暴毙于官邸”表述错误。一是时序颠倒,根据原文“文帝(曹丕)即王位,彰与诸侯就国。黄初二年,进爵为公”可知,曹彰回到封国是在晋升爵位之前;二是空间错位,根据原文“四年,朝京都,疾薨于邸”可知,应是暴毙于京城的官邸。

×

方式四:比对增减内容

设误 方式 无中 生有 故意添加原材料中未涉及的人物、事件或观点等内容,致使选项的分析概括于文无据

以偏 概全 将原文对某一方面的判断通过增加或删减表范围或程度及其他类的词语,故意扩大或缩小判断对象的范围

比对 方法 辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加原材料中未涉及的内容,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(尤其是表范围或程度的副词)的情况 (2021·新高考Ⅰ卷)上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。

在讨论制止偷盗一事时,有人提出用重法治理,唐太宗认为应减轻赋税,选用清官,使百姓衣食无忧,严刑峻法反而不能达到目的。 ( )

课堂小练

【解析】× 从无中生有的角度设误。“严刑峻法反而不能达到目的”于文无据。原文中唐太宗指出百姓偷盗的缘由及解决百姓生计的做法,却没有说明用重法不能达到“止盗”的目的。

×

方式五:比对句间关系,避免因果混乱

设误 方式 改变 因果 命题者将原因说成结果,或将结果说成原因,或强加因果关系,或将因果关系改变成其他关系

事件 杂糅 将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅混编,或把多个人做的事说成是一个人做的,故意制造事实的混乱状态

比对 方法 辨析时厘清人物与事件的关系,事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当 太夫人姓赵氏,其先江陵人,景泰间徙公安,遂占籍,四传为处士文深。赠中宪东谷公与处士同里闬,雅相欢也,因悉太夫人勤慎状,曰:“是真我家妇。”遂命方伯公委禽焉。赠中宪公性嗜饮,日偕诸酒人游,顾以生计萧疏,不无阻酣畅也。自有妇卜太夫人,而甘滑盈几,取办咄嗟。

赵太夫人当年待字闺中时,烧得一手好菜,父亲的好友十分欣赏,命其子前来求亲。 ( )

课堂小练

【解析】× 改变因果,“赵太夫人当年待字闺中时,烧得一手好菜,父亲的好友十分欣赏”说法有误。原文中说“因悉太夫人勤慎状,曰:‘是真我家妇。’遂命方伯公委禽焉”,所以提亲下聘礼的原因应是了解了赵太夫人勤俭谨慎的品行;而“烧得一手好菜”是在太夫人出嫁后。

×