统编版高中语文必修下册8.《中国建筑的特征》课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册8.《中国建筑的特征》课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 21:38:24 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

探索与创新·实用性阅读与交流

第三单元

中国建筑的特征

第8课

课前知识铺垫

1.作者知识

梁思成(1901—1972),广东新会人,我国著名建筑学家、建筑史学家、建筑教育家,清华大学教授。1901年4月20日,生于日本;1915年至1923年,就学于北京清华学校;1946年,为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任;1947年1月至1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。

他一生醉心于中国建筑的研究,创建了中国第一个建筑系,写出了中国第一本系统完整的《中国建筑史》。梁思成长期从事建筑教育事业,对建筑教育事业作出了重要贡献。他生前写的许多有关中国古代建筑的专著和论文,具有很高的学术价值。梁思成是我国最早用科学方法调查研究古代建筑和整理建筑文献的学者之一。他的学术著述引起了中外学者的重视,他的著述是我国建筑界的一份宝贵遗产。

梁思成还以巨大的政治热情,对北京市的城市规划和建筑设计提出了很多重要的建议,并参加了北京市城市规划工作,参加了国徽的设计和人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂等建筑的设计工作,对建筑设计的民族形式进行了探索。

2.背景知识

1931年9月,梁思成离开东北大学,回到北平,进入中国营造学社任职,踏上了他研究中国建筑发展史的漫漫长路。为了积累资料和寻求科学依据,梁思成开始了他艰苦的,同时也是颇具独创性的建筑调查活动。在长达几十年的时间里,他跋山涉水,历尽艰难,陆续实地考察了河北、山西、浙江、山东、河南、陕西以及西南地区的古建筑遗迹,进行了大量的拍照、测绘、资料整理和科研工作,于1944年写成《中国建筑史》。这是我国第一部由中国人自己编纂的比较完善、系统的中国建筑史,它的完成也实现了梁思成从20世纪20年代留美学习时就立下的夙愿——《中国建筑史》要由中国人来写。

3.知识链接——自然科学小论文

自然科学小论文具有以下特点:

一是“小”。同正规学术论文相比,科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。

二是科学性。科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密、合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。

三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文质量的重要标准。在科学小论文里,要提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而给人以一定的启发。

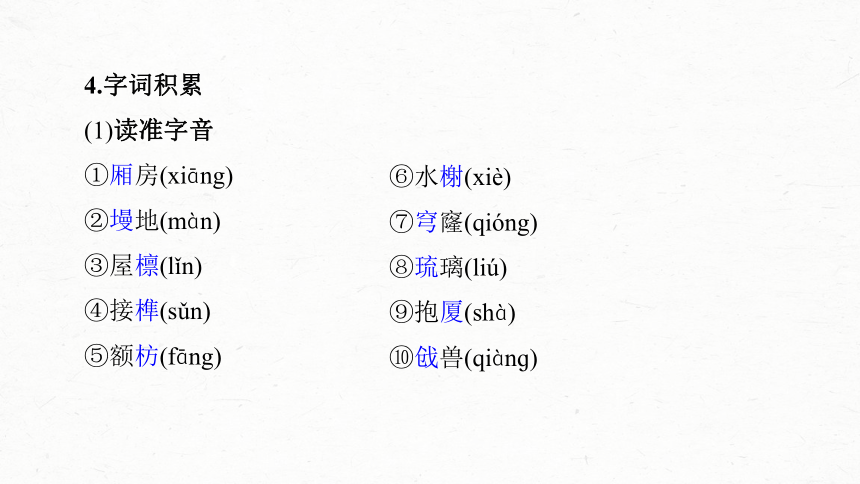

4.字词积累

(1)读准字音

①厢房(xiāng)

②墁地(màn)

③屋檩(lǐn)

④接榫(sǔn)

⑤额枋(fāng)

⑥水榭(xiè)

⑦穹窿(qióng)

⑧琉璃(liú)

⑨抱厦(shà)

⑩戗兽(qiànɡ)

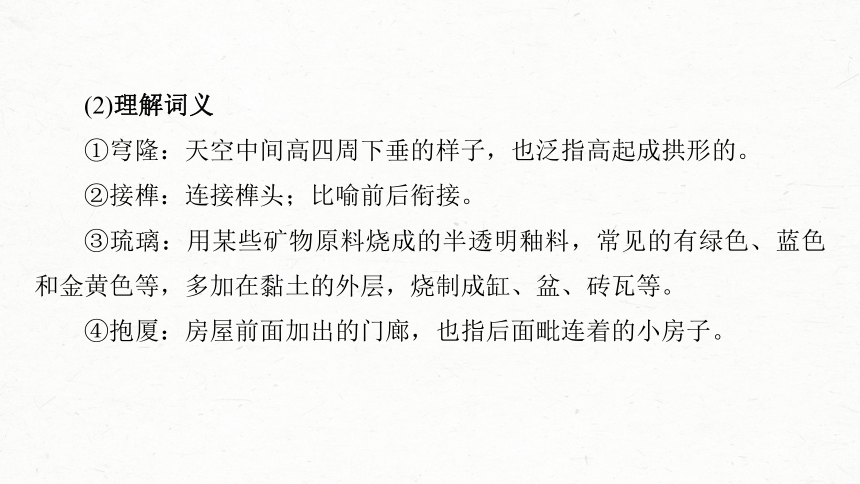

(2)理解词义

①穹隆:天空中间高四周下垂的样子,也泛指高起成拱形的。

②接榫:连接榫头;比喻前后衔接。

③琉璃:用某些矿物原料烧成的半透明釉料,常见的有绿色、蓝色和金黄色等,多加在黏土的外层,烧制成缸、盆、砖瓦等。

④抱厦:房屋前面加出的门廊,也指后面毗连着的小房子。

一课时 赏中国建筑之美,感先生拳拳之心

学习目标

1.梳理文章的结构层次,理清文章的行文逻辑。

2.理解文中重要语句的深刻含意,分析语言特色。

3.激发对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情,提高对我国建筑艺术的审美能力。

同学们,我们在生活中常常用哪些成语来形容看到的传统建筑物呢?如美轮美奂、金碧辉煌、鳞次栉比、雕梁画栋、富丽堂皇、钩心斗角等等。

那么,从这些词语中我们能够感受到中国建筑的哪些特征呢?首先,从颜色来看,我们发现中国建筑以哪些颜色为主色调?(鲜艳的红、绿、黄)的确如此,大红、大绿、大黄是我们中国大型建筑的主色调,例如故宫;再者,从装饰来看,雕刻、绘画、塑像融合其中。中国的建筑艺术可谓博大精深,刚才我们只是见识了冰山一角,下面让我们跟着梁思成先生更深入地走进中国建筑艺术之中,了解中国建筑的特征。

情境导入

活动一 梳理结构,理清行文逻辑

1.通读全文,划分层次结构,填写下面的表格,学习文章阐述事理的简洁和严谨。

段落 内容概括

第一部分(1~____段) 从①__________和②__________两大方面说明中国建筑的地位

第二部分(____~13段) ③

第三部分(14~____段) ④

第四部分(____~20段)

2

分布广阔

历史悠久

3

中国建筑的九大特征

17

中国建筑的风格和惯例

18

提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,呼吁学习者要深谙中国建筑的特征

⑤

2.古人讲,作文要有物有序。有序,就是恰当地安排文章的顺序。常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序等。作者概括了中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的?作者着重说明了中国建筑九大特征中的哪几项?

答案 (1)作者按照事理顺序对中国建筑的九大特征进行了高度概括,逻辑上先总后分,先主后次,从整体特征到结构特征,再到装饰特征,层次清晰严密。

(2)作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重。重点说明的特征有:平面布置,表现出中国院落文化的特色;结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

活动二 运文学之思,论建筑之美

3.试分析下列语句中的加颜色词语体现了文章语言的什么特点。

(1)考古学家所发掘的殷代遗址证明,至迟在公元前15世纪,这个独特的体系已经基本上形成了,它的基本特征一直保留到了近代。

答案 “至迟”强调最晚截止时间,“已经”点明这个体系形成的时间之久,“基本上”是大体上的意思。这几个词语准确、严密,很有分寸感,符合科学论文的语言特点。

(2)在建筑材料中,大量使用有色琉璃砖瓦,尽量利用各色油漆的装饰潜力。

答案 “大量”“尽量”分别以其模糊性准确说明了“使用有色琉璃砖瓦”“利用各色油漆的装饰潜力”的广泛性,语言准确严密。

4.“在《诗经》里就有‘如鸟斯革,如翚斯飞’的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。”作者引用《诗经》里的句子,有什么作用?

答案 作者引用《诗经》里的句子说明,在中国古代,智慧的匠师们很早就发挥了屋顶部分的巨大的装饰性功用,屋顶是我们民族文化的骄傲。同时,引用大大增强了文章的文学趣味以及可读性。

5.为了便于读者理解中国建筑的组织风格,作者是怎样用“语言和文学”来比喻建筑学的?这样写有什么效果?填写下表。

语言和文学 建筑学 效果

词汇

文法 中国建筑的法式和惯例 文章 大文章 宫殿、庙宇等 小品 可译性(可以互相翻译,同一个意思可以用不同的语言形式来表达) 建筑的单个构件和因素

①

②

③

建筑或建筑群

山亭、水榭等

各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同

使说明对象鲜明生动,使所讲道理浅显易懂

⑤

④

6.学习本文后,你认为梁思成介绍中国建筑的特征的最终目的是什么?请结合课文内容分析。

答案 文章介绍中国建筑的九大特征及中国建筑的风格和手法,并不是仅仅要人们了解其特征风格和手法,而是要告诉人们中国建筑风格独特,是世界建筑艺术的瑰宝之一;启迪人们从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,在现代社会把中华民族优良的建筑传统发扬光大。

梁思成在《中国建筑的特征》一文中概括了中国传统建筑的基本特点。贝聿铭也曾说:“建筑是有生命的,它虽然是凝固的,可在它上面蕴含着人文思想。”学习本文后,请说说你对中国建筑与中国传统文化的相关性有着怎样的理解。

微任务

探讨中国建筑与中国传统文化的相关性

答案 ①中国建筑源远流长的历史深深地烙刻着中华传统文化的印迹。如:中国建筑的主体部分基本上是坐北朝南,这就与中华文化中的以南面为尊相呼应。又如:中国建筑群落的组成一般左右对称,这就体现了中华文化中中庸之道的“不偏不倚谓之中”的特点。

②中国建筑中体现着“中庸”思想,表现为不求外显而求内涵的特点。中国建筑往往把精华和高潮放在最里面、最后面,而前面则只是朴质的墙。“庭院深深深几许”,其精彩之处全在这一层层的内蕴之中。“中庸”思想决定了中国古代建筑必然要选择这种重感悟、重内涵的建筑布局方式。

练透

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

建筑是人们利用自然或人造材料营建的各类实体性生产与生活设施,建筑的文化属性则是熔铸于人造物体之中的技艺、习俗、风格和审美意识等。正是由于后者的深度精神性参与,才让建筑有了“凝固的音乐”的美誉。

近些年,人们欣喜于一批①____________、堪为文化地标的新建筑陆续问世,对于一些怪诞丑陋的建筑也议论颇多。建筑的美丑、适宜,则涉及当代建筑如何继承与创新,深层次看,直接体现设计建造者的审美品位。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

赓续传统根脉,注入时代新质,二者有机结合,方可让建筑的传统风貌与时代气质②______________,既为当代建筑留取鲜明的文化印记,又让人们找到乡愁的记忆。传统的沿革存续是动态的历史进程。如果不能吸纳与兼容现代科技和新的审美元素,如果没有③____________地坚持与时俱进、革故鼎新,如果无法激情洋溢地注入新的时代精神和审美风尚,建筑艺术不可能保持长久而旺盛的生命活力。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

答案 (示例)①独具匠心

②水乳交融

③始终不渝

8

①独具匠心:具有与众不同的巧妙的构思。

②水乳交融:像水和乳汁融合在一起,形容关系非常融洽或结合十分紧密。

③始终不渝:自始至终,都不改变。

2.下列各项中,和文中画波浪线部分所用修辞手法相同的一项是

A.相看两不厌,只有敬亭山。

B.连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

C.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

D.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

√

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

文中画波浪线部分是比喻,把“建筑”比作“凝固的音乐”。

A项比拟,以“看”“厌”言敬亭山,赋予其以人的动作和情感。

B项夸张,以“不盈尺”言山之高,凸显蜀道之难。

C项借代,以“帆”代指船。

D项比喻、设问,把“愁”比作“一江向东流的春水”。

3.文中画横线的句子有三处语病,请加以修改。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

答案 ①在“适宜”后加“与否”;

②在“继承与创新”后加“的问题”;

③将“直接体现……审美品位”与“则涉及……继承与创新的问题”对调位置。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

①“美丑、适宜……”不合逻辑,“美丑”涉及两个方面,而“适宜”只涉及一个方面,并列不当,应在“适宜”后加“与否”。

②“涉及当代建筑如何继承与创新”成分残缺,“涉及”缺少宾语中心词“的问题”。

③“则涉及当代建筑如何继承与创新,深层次看,直接体现设计建造者的审美品位”语序不当,“深层次”表明后面的层次应更深,所以应将前后内容对调。

8

4.建筑学家梁思成的文集叫《凝动的音乐》,意思是建筑虽然固定不动,却有韵律之美。从下面三本书中任选一本,表达你对书名的看法。

①书名:《穿过地平线》 作者:地质学家李四光

②书名:《看风云舒卷》 作者:气象学家竺可桢

③书名:《彼此的抵达》 作者:桥梁学家茅以升

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

答案 (示例一)气象学家竺可桢的《看风云舒卷》,一语双关,既写出了天气的变化,也暗含了竺可桢淡泊明志的精神品质。

(示例二)桥梁学家茅以升的《彼此的抵达》,不仅表现出了桥梁的作用,还令人想到人与人之间的沟通。

5.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

中国庭院式的组群布局所造成的艺术效果,与欧洲建筑相比,①_________________________。一般来说,一座欧洲建筑是比较一目了然的。而中国的古建筑却像一幅中国画长卷,②______________________,不可能同时全部看到。走进一所中国古建筑也只能从一个庭院走进另一个庭院,必须全部走完才能看完。北京的故宫就是最杰出的一个范例,人们从天安门进去,通过一道道门,进入一层层院,一院院景物不同、③________________,故宫的艺术形象也就深深地留在人们的脑海中了。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

(示例)有它独特的艺术魅力

必须一段段地逐渐展看

一步步感受有别

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

建筑之始,本无所谓一定形式,更无所谓派别。所谓某系或某派建筑,其先盖完全由于当时彼地的人情风俗、政治情况之情形,气候及物产材料之供给,和匠人对于力学知识、技术巧拙之了解等复杂情况总影响所产生。一系建筑之个性,犹如一个人格,莫不是同时受父母先天的遗传和后天朋友师长的教益而形成的。中国的建筑,在中国整个环境影响之下,虽各个时代各有其特征,其基本的方法及原则,却始终一贯。数千年来的匠师们,在他们自己的潮流内顺流而下,如同欧洲中世纪的匠师们一样,对于他们自己及他们的作品都没有一种自觉。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

19世纪末叶及20世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方的坚船利炮之下以后,中国却忽然到了“凡是西方的都是好的”段落,又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏,如郎世宁辈在圆明园建造西洋楼等事为先驱,于是“洋式楼房”“洋式门面”如雨后春笋,酝酿出光宣以来建筑界的大混乱。正在这个时期,有少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家,在香港、上海、天津……乃至许多内地都邑里,将他们的希腊、罗马、哥特等式样,似是而非地移植过来。同时还有早期的留学生,敬佩西洋城市间的高楼霄汉,帮助他们移植这种艺术。这可说是中国建筑术由匠人手中升到“士大夫”手中之始;但是这几位先辈留学建筑师,

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

多数对于中国式建筑根本鄙视。近来虽然有人对于中国建筑有相当兴趣,但也不过取一种神秘态度,或含糊地、骄傲地用些抽象字句来对外人颂扬它;至于其结构上的美德及真正艺术上的成功,则仍非常缺乏了解。现在中国各处“洋化”过的旧房子,竟有许多将洋式的短处,来替代中国式的长处,成了兼二者之短的“低能儿”,这些亦正可表示出他们对于中国建筑的不了解态度。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

欧洲大战以后,艺潮汹涌,近来风行欧美的“国际式”新建筑,承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位。这些“国际式”建筑,名目虽然笼统,其精神观念却是极诚实的。这种建筑现在已传至中国各通商口岸,许多建筑师又全在抄袭或模仿那种形式。但是对于新建筑有真正认识的人,都应知道现代最新的构架法,与中国固有建筑的构架法,所用材料不同,基本原则却一样——都是先立骨架,次加墙壁的。这并不是他们故意抄袭我们的形式,乃因结构使然。我们若是回顾到我们古代遗物,它们的每个部分莫不是内部结构坦率的表现,正合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。这样两种不同时代不同文化的艺术,竟融洽相类似,在文化史中确是有趣的现象。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

我们这个时期,正该是中国建筑因新科学、材料、结构而又强旺更生的时期,也是中国新建筑师产生的时期。他们在文化上的地位是他们知道的;他们对于他们的工作是依其意向而设计的;他们并不像古代的匠师,盲目地在海中漂泊,他们把定了舵,向着一定的目标走。我认为,他们是最有希望的。(摘编自梁思成《中国建筑的希望》)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

材料二:

艺术创造不能完全脱离以往的传统基础而独立,这在注重画学的中国应该用不着解释。能发挥新创都是受过传统熏陶的。即使突然接受一种崭新的形式,根据外来思想的影响,也仍然能表现本国精神。如南北朝的佛教雕刻,或唐宋的寺塔,都起源于印度,非中国本有的观念,但结果仍以中国风格造成成熟的中国特有艺术,驰名世界。艺术的进境是基于丰富的遗产上,今后的中国建筑自亦不能例外。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

无疑的,将来中国将大量采用西洋现代建筑材料与技术。如何发扬光大我民族建筑技艺之特点,在以往都是无名匠师不自觉的贡献,今后却要成近代建筑师的责任了。如何接受新科学的材料方法而仍能表现中国特有的作风及意义,老树上发出新枝,则真是问题了。

一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显代表着我们的文化衰落,至于消灭的现象。今后为适应科学动向,我们在建筑上虽仍同样必须采用西洋方法,但一切为自觉的建设。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

世界建筑工程对于钢铁及化学材料之结构愈有彻底的了解,近来应用愈趋简洁。形式为部署逻辑,部署又为实际问题最美最善的答案,已为建筑艺术的抽象理想。今后我们自不能同这理想背道而驰。我们还要进一步重新检讨过去建筑结构上的逻辑,如同致力于新文学的人还要明了文言的结构文法一样。表现中国精神的途径尚有许多,“宫殿式”只是其中之一而已。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

要能提炼旧建筑中所包含的中国质素,我们需增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识。构架的纵横承托或联络,常是有机的组织,附带着才是轮廓的钝锐,彩画雕饰,及门窗细项的分配诸点。这些工程上及美术上措施常表现着中国的智慧及美感,值得我们研究。许多平面部署,大的到一城一市,小的到一宅一园,都是我们生活思想的答案,值得我们重新剖视。我们有传统习惯和趣味:家庭组织、生活程度、工作、游憩,以及烹饪、缝纫、室内的书画陈设、室外的庭院花木,都不与西人相同。这一切表现的总表现曾是我们的建筑。现在我们不必削足就履,将生活来将就欧美的部署,或张冠李戴,颠倒欧美建筑的作用。我们要创造适合于自己的建筑。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

在城市街心如能保存古老堂皇的楼宇、夹道的树荫、衙署的前庭,或优美的牌坊,比较用洋灰建造卑小简陋的外国式喷水池或纪念碑实在合乎中国的身份,壮美得多。且那些仿制的洋式点缀,同欧美大理石富于“雕刻美”的市心建置相较起来,太像东施效颦,有伤尊严。因为一切有传统的精神,欧美街心伟大石造的纪念性雕刻物是由希腊而罗马而文艺复兴延续下来的血统,魄力极为雄厚,造诣极高,不是我们一朝一夕所能望其项背的。我们的建筑师在这方面所需要的是参考我们自己艺术藏库中的遗宝。我们应该研究汉阙、南北朝的石刻、唐宋的经幢、明清的牌楼,以及零星碑亭、泮池、影壁、石桥、华表的部署及雕刻,加以聪明的应用。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

艺术研究可以培养美感,用此驾驭材料,不论是木材、石块、化学混合物,或钢铁,都同样可能创造有特殊富于风格趣味的建筑。世界各国在最新法结构原则下造成所谓“国际式”建筑;但每个国家民族仍有不同的表现。英、美、苏、法、荷、比、北欧或日本都曾造成他们本国特殊作风,适宜于他们个别的环境及意趣。以我国艺术背景的丰富,当然有更多可以发展的方面。新中国建筑及城市设计不但可能产生,且当有惊人的成绩。[摘编自梁思成《为什么研究中国建筑(代序)》]

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

6.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.在中国整个环境影响下,各个时代的中国建筑各有其特征,同时又具

有始终一贯的基本方法和原则。

B.“洋式楼房”“洋式门面”如雨后春笋般涌现,酝酿出光宣以来建筑

界的大混乱,这是因为帝王骄奢好奇的游戏。

C.19世纪末叶及20世纪初年,少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家

似是而非地移植了希腊、罗马、哥特等式样。

D.“国际式”新建筑与中国古代建筑之间具有相同之处。中国古代建筑

内部结构坦率,合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。

√

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

“这是因为……”错。由材料一第2段“又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏”可知,原因不止一个。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

7.根据材料内容,下列说法符合文意的一项是

A.完全脱离传统基础的艺术创造是不存在的,传统熏陶影响着今后中国

建筑的发展创新。

B.近代建筑师的责任就是发扬光大我民族建筑技艺之特点,他们是中国

建筑的希望。

C.一个东方老国的城市,如果在建筑上完全失掉自己的艺术特性,就会

导致国家文化的衰落,至于消灭。

D.世界各国在最新法结构原则下造成的“国际式”建筑,可不受传统精

神的影响。

√

1

2

3

4

5

6

7

9

10

B项“就是”说法过于绝对,材料二第2段是说“如何发扬光大我民族建筑技艺之特点,在以往都是无名匠师不自觉的贡献,今后却要成近代建筑师的责任了”。

C项“就会导致”强加因果,材料二第3段是说“在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性……这事实明显代表着我们的文化衰落,至于消灭的现象”。

D项“可不受传统精神的影响”说法过于绝对,材料二最后一段是说“每个国家民族仍有不同的表现”。

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.下列说法中,最适合作为理由来支撑文中画线句结论的一项是

A.19世纪末叶及20世纪初年,中国出现了“凡是西方的都是好的”的思潮。

B.中国新建筑师产生了,他们知道自己在文化上的地位,对于自己及作

品都有一种自觉。

C.中国曾有过接受崭新的形式而仍能表现本国精神的成功范例,如南北

朝佛教雕刻、唐宋寺塔。

D.我们的艺术藏库中有大量的遗宝,并且艺术背景丰富,可以在诸多方

面进行艺术研究。

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

文中画线句结论是“新中国建筑及城市设计不但可能产生,且当有惊人的成绩”。

A项是说中国出现的崇外思潮,一律照搬西方。

B项是说中国新建筑师的文化自觉。

C项是说中国建筑上有接受新形式的成功范例。

D项由材料二第1段“艺术的进境是基于丰富的遗产上”以及最后一段“以我国艺术背景的丰富,当然有更多可以发展的方面”可知,选项能够支撑文中画线句结论。

9.“‘国际式’新建筑”的内涵是什么?请结合材料一加以分析。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

答案 ①承认机械及新材料的主要地位;

②有极诚实的精神观念;

③构架法的基本原则是先立骨架,次加墙壁。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

关于“‘国际式’新建筑”的内容,语境主要在材料一第3段。

①结合“承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位”可概括出:承认机械及新材料的主要地位。

②结合“名目虽然笼统,其精神观念却是极诚实的”可概括出:有极诚实的精神观念。

③结合“基本原则却一样——都是先立骨架,次加墙壁的”可概括出:构架法的基本原则是先立骨架,次加墙壁。

10.作者认为中国建筑应该如何发展?请结合两则材料谈谈你的看法。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

答案 ①继承我国丰富的艺术遗产,依据传统基础,发扬光大民族建筑艺术的特点。

②以自觉意识适应科学动向,接受西方的材料方法。

③把“简洁”作为新时期建筑结构的逻辑,以多种途径表现中国精神。

④增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识,提炼旧建筑中所包含的中国质素。

8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

①结合材料二“艺术的进境是基于丰富的遗产上,今后的中国建筑自亦不能例外”“能发挥新创都是受过传统熏陶的”可知,继承我国丰富的艺术遗产,依据传统基础,发扬光大民族建筑艺术的特点。

②结合材料一“承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位”和材料二“无疑的,将来中国将大量采用西洋现代建筑材料与技术”可知,以自觉意识适应科学动向,接受西方的材料方法。

③结合材料二“世界建筑工程对于钢铁及化学材料之结构愈有彻底的了解,近来应用愈趋简洁。形式为部署逻辑,部署又为实际问题最美最善的答案,已为建筑艺术的抽象理想。今后我们自不能同这理想背道而驰”“表现中国精神的途径尚有许多”可知,把“简洁”作为新时期建筑结构的逻辑,以多种途径表现中国精神。

④结合材料二“要能提炼旧建筑中所包含的中国质素,我们需增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识”可知,增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识,提炼旧建筑中所包含的中国质素。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

探索与创新·实用性阅读与交流

第三单元

中国建筑的特征

第8课

课前知识铺垫

1.作者知识

梁思成(1901—1972),广东新会人,我国著名建筑学家、建筑史学家、建筑教育家,清华大学教授。1901年4月20日,生于日本;1915年至1923年,就学于北京清华学校;1946年,为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任;1947年1月至1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。

他一生醉心于中国建筑的研究,创建了中国第一个建筑系,写出了中国第一本系统完整的《中国建筑史》。梁思成长期从事建筑教育事业,对建筑教育事业作出了重要贡献。他生前写的许多有关中国古代建筑的专著和论文,具有很高的学术价值。梁思成是我国最早用科学方法调查研究古代建筑和整理建筑文献的学者之一。他的学术著述引起了中外学者的重视,他的著述是我国建筑界的一份宝贵遗产。

梁思成还以巨大的政治热情,对北京市的城市规划和建筑设计提出了很多重要的建议,并参加了北京市城市规划工作,参加了国徽的设计和人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂等建筑的设计工作,对建筑设计的民族形式进行了探索。

2.背景知识

1931年9月,梁思成离开东北大学,回到北平,进入中国营造学社任职,踏上了他研究中国建筑发展史的漫漫长路。为了积累资料和寻求科学依据,梁思成开始了他艰苦的,同时也是颇具独创性的建筑调查活动。在长达几十年的时间里,他跋山涉水,历尽艰难,陆续实地考察了河北、山西、浙江、山东、河南、陕西以及西南地区的古建筑遗迹,进行了大量的拍照、测绘、资料整理和科研工作,于1944年写成《中国建筑史》。这是我国第一部由中国人自己编纂的比较完善、系统的中国建筑史,它的完成也实现了梁思成从20世纪20年代留美学习时就立下的夙愿——《中国建筑史》要由中国人来写。

3.知识链接——自然科学小论文

自然科学小论文具有以下特点:

一是“小”。同正规学术论文相比,科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。

二是科学性。科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密、合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。

三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文质量的重要标准。在科学小论文里,要提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而给人以一定的启发。

4.字词积累

(1)读准字音

①厢房(xiāng)

②墁地(màn)

③屋檩(lǐn)

④接榫(sǔn)

⑤额枋(fāng)

⑥水榭(xiè)

⑦穹窿(qióng)

⑧琉璃(liú)

⑨抱厦(shà)

⑩戗兽(qiànɡ)

(2)理解词义

①穹隆:天空中间高四周下垂的样子,也泛指高起成拱形的。

②接榫:连接榫头;比喻前后衔接。

③琉璃:用某些矿物原料烧成的半透明釉料,常见的有绿色、蓝色和金黄色等,多加在黏土的外层,烧制成缸、盆、砖瓦等。

④抱厦:房屋前面加出的门廊,也指后面毗连着的小房子。

一课时 赏中国建筑之美,感先生拳拳之心

学习目标

1.梳理文章的结构层次,理清文章的行文逻辑。

2.理解文中重要语句的深刻含意,分析语言特色。

3.激发对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情,提高对我国建筑艺术的审美能力。

同学们,我们在生活中常常用哪些成语来形容看到的传统建筑物呢?如美轮美奂、金碧辉煌、鳞次栉比、雕梁画栋、富丽堂皇、钩心斗角等等。

那么,从这些词语中我们能够感受到中国建筑的哪些特征呢?首先,从颜色来看,我们发现中国建筑以哪些颜色为主色调?(鲜艳的红、绿、黄)的确如此,大红、大绿、大黄是我们中国大型建筑的主色调,例如故宫;再者,从装饰来看,雕刻、绘画、塑像融合其中。中国的建筑艺术可谓博大精深,刚才我们只是见识了冰山一角,下面让我们跟着梁思成先生更深入地走进中国建筑艺术之中,了解中国建筑的特征。

情境导入

活动一 梳理结构,理清行文逻辑

1.通读全文,划分层次结构,填写下面的表格,学习文章阐述事理的简洁和严谨。

段落 内容概括

第一部分(1~____段) 从①__________和②__________两大方面说明中国建筑的地位

第二部分(____~13段) ③

第三部分(14~____段) ④

第四部分(____~20段)

2

分布广阔

历史悠久

3

中国建筑的九大特征

17

中国建筑的风格和惯例

18

提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,呼吁学习者要深谙中国建筑的特征

⑤

2.古人讲,作文要有物有序。有序,就是恰当地安排文章的顺序。常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序等。作者概括了中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的?作者着重说明了中国建筑九大特征中的哪几项?

答案 (1)作者按照事理顺序对中国建筑的九大特征进行了高度概括,逻辑上先总后分,先主后次,从整体特征到结构特征,再到装饰特征,层次清晰严密。

(2)作者总结出中国建筑的九大特征,并不是平均用笔的,而是根据重要程度或说明的难易程度有所侧重。重点说明的特征有:平面布置,表现出中国院落文化的特色;结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;屋顶,斜坡飞檐是中国建筑的典型形象。

活动二 运文学之思,论建筑之美

3.试分析下列语句中的加颜色词语体现了文章语言的什么特点。

(1)考古学家所发掘的殷代遗址证明,至迟在公元前15世纪,这个独特的体系已经基本上形成了,它的基本特征一直保留到了近代。

答案 “至迟”强调最晚截止时间,“已经”点明这个体系形成的时间之久,“基本上”是大体上的意思。这几个词语准确、严密,很有分寸感,符合科学论文的语言特点。

(2)在建筑材料中,大量使用有色琉璃砖瓦,尽量利用各色油漆的装饰潜力。

答案 “大量”“尽量”分别以其模糊性准确说明了“使用有色琉璃砖瓦”“利用各色油漆的装饰潜力”的广泛性,语言准确严密。

4.“在《诗经》里就有‘如鸟斯革,如翚斯飞’的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。”作者引用《诗经》里的句子,有什么作用?

答案 作者引用《诗经》里的句子说明,在中国古代,智慧的匠师们很早就发挥了屋顶部分的巨大的装饰性功用,屋顶是我们民族文化的骄傲。同时,引用大大增强了文章的文学趣味以及可读性。

5.为了便于读者理解中国建筑的组织风格,作者是怎样用“语言和文学”来比喻建筑学的?这样写有什么效果?填写下表。

语言和文学 建筑学 效果

词汇

文法 中国建筑的法式和惯例 文章 大文章 宫殿、庙宇等 小品 可译性(可以互相翻译,同一个意思可以用不同的语言形式来表达) 建筑的单个构件和因素

①

②

③

建筑或建筑群

山亭、水榭等

各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同

使说明对象鲜明生动,使所讲道理浅显易懂

⑤

④

6.学习本文后,你认为梁思成介绍中国建筑的特征的最终目的是什么?请结合课文内容分析。

答案 文章介绍中国建筑的九大特征及中国建筑的风格和手法,并不是仅仅要人们了解其特征风格和手法,而是要告诉人们中国建筑风格独特,是世界建筑艺术的瑰宝之一;启迪人们从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,在现代社会把中华民族优良的建筑传统发扬光大。

梁思成在《中国建筑的特征》一文中概括了中国传统建筑的基本特点。贝聿铭也曾说:“建筑是有生命的,它虽然是凝固的,可在它上面蕴含着人文思想。”学习本文后,请说说你对中国建筑与中国传统文化的相关性有着怎样的理解。

微任务

探讨中国建筑与中国传统文化的相关性

答案 ①中国建筑源远流长的历史深深地烙刻着中华传统文化的印迹。如:中国建筑的主体部分基本上是坐北朝南,这就与中华文化中的以南面为尊相呼应。又如:中国建筑群落的组成一般左右对称,这就体现了中华文化中中庸之道的“不偏不倚谓之中”的特点。

②中国建筑中体现着“中庸”思想,表现为不求外显而求内涵的特点。中国建筑往往把精华和高潮放在最里面、最后面,而前面则只是朴质的墙。“庭院深深深几许”,其精彩之处全在这一层层的内蕴之中。“中庸”思想决定了中国古代建筑必然要选择这种重感悟、重内涵的建筑布局方式。

练透

一、语言文字运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

建筑是人们利用自然或人造材料营建的各类实体性生产与生活设施,建筑的文化属性则是熔铸于人造物体之中的技艺、习俗、风格和审美意识等。正是由于后者的深度精神性参与,才让建筑有了“凝固的音乐”的美誉。

近些年,人们欣喜于一批①____________、堪为文化地标的新建筑陆续问世,对于一些怪诞丑陋的建筑也议论颇多。建筑的美丑、适宜,则涉及当代建筑如何继承与创新,深层次看,直接体现设计建造者的审美品位。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

赓续传统根脉,注入时代新质,二者有机结合,方可让建筑的传统风貌与时代气质②______________,既为当代建筑留取鲜明的文化印记,又让人们找到乡愁的记忆。传统的沿革存续是动态的历史进程。如果不能吸纳与兼容现代科技和新的审美元素,如果没有③____________地坚持与时俱进、革故鼎新,如果无法激情洋溢地注入新的时代精神和审美风尚,建筑艺术不可能保持长久而旺盛的生命活力。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

答案 (示例)①独具匠心

②水乳交融

③始终不渝

8

①独具匠心:具有与众不同的巧妙的构思。

②水乳交融:像水和乳汁融合在一起,形容关系非常融洽或结合十分紧密。

③始终不渝:自始至终,都不改变。

2.下列各项中,和文中画波浪线部分所用修辞手法相同的一项是

A.相看两不厌,只有敬亭山。

B.连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

C.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

D.问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

√

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

文中画波浪线部分是比喻,把“建筑”比作“凝固的音乐”。

A项比拟,以“看”“厌”言敬亭山,赋予其以人的动作和情感。

B项夸张,以“不盈尺”言山之高,凸显蜀道之难。

C项借代,以“帆”代指船。

D项比喻、设问,把“愁”比作“一江向东流的春水”。

3.文中画横线的句子有三处语病,请加以修改。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

答案 ①在“适宜”后加“与否”;

②在“继承与创新”后加“的问题”;

③将“直接体现……审美品位”与“则涉及……继承与创新的问题”对调位置。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

①“美丑、适宜……”不合逻辑,“美丑”涉及两个方面,而“适宜”只涉及一个方面,并列不当,应在“适宜”后加“与否”。

②“涉及当代建筑如何继承与创新”成分残缺,“涉及”缺少宾语中心词“的问题”。

③“则涉及当代建筑如何继承与创新,深层次看,直接体现设计建造者的审美品位”语序不当,“深层次”表明后面的层次应更深,所以应将前后内容对调。

8

4.建筑学家梁思成的文集叫《凝动的音乐》,意思是建筑虽然固定不动,却有韵律之美。从下面三本书中任选一本,表达你对书名的看法。

①书名:《穿过地平线》 作者:地质学家李四光

②书名:《看风云舒卷》 作者:气象学家竺可桢

③书名:《彼此的抵达》 作者:桥梁学家茅以升

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

答案 (示例一)气象学家竺可桢的《看风云舒卷》,一语双关,既写出了天气的变化,也暗含了竺可桢淡泊明志的精神品质。

(示例二)桥梁学家茅以升的《彼此的抵达》,不仅表现出了桥梁的作用,还令人想到人与人之间的沟通。

5.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

中国庭院式的组群布局所造成的艺术效果,与欧洲建筑相比,①_________________________。一般来说,一座欧洲建筑是比较一目了然的。而中国的古建筑却像一幅中国画长卷,②______________________,不可能同时全部看到。走进一所中国古建筑也只能从一个庭院走进另一个庭院,必须全部走完才能看完。北京的故宫就是最杰出的一个范例,人们从天安门进去,通过一道道门,进入一层层院,一院院景物不同、③________________,故宫的艺术形象也就深深地留在人们的脑海中了。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

(示例)有它独特的艺术魅力

必须一段段地逐渐展看

一步步感受有别

二、课外拓展练

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:

建筑之始,本无所谓一定形式,更无所谓派别。所谓某系或某派建筑,其先盖完全由于当时彼地的人情风俗、政治情况之情形,气候及物产材料之供给,和匠人对于力学知识、技术巧拙之了解等复杂情况总影响所产生。一系建筑之个性,犹如一个人格,莫不是同时受父母先天的遗传和后天朋友师长的教益而形成的。中国的建筑,在中国整个环境影响之下,虽各个时代各有其特征,其基本的方法及原则,却始终一贯。数千年来的匠师们,在他们自己的潮流内顺流而下,如同欧洲中世纪的匠师们一样,对于他们自己及他们的作品都没有一种自觉。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

19世纪末叶及20世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方的坚船利炮之下以后,中国却忽然到了“凡是西方的都是好的”段落,又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏,如郎世宁辈在圆明园建造西洋楼等事为先驱,于是“洋式楼房”“洋式门面”如雨后春笋,酝酿出光宣以来建筑界的大混乱。正在这个时期,有少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家,在香港、上海、天津……乃至许多内地都邑里,将他们的希腊、罗马、哥特等式样,似是而非地移植过来。同时还有早期的留学生,敬佩西洋城市间的高楼霄汉,帮助他们移植这种艺术。这可说是中国建筑术由匠人手中升到“士大夫”手中之始;但是这几位先辈留学建筑师,

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

多数对于中国式建筑根本鄙视。近来虽然有人对于中国建筑有相当兴趣,但也不过取一种神秘态度,或含糊地、骄傲地用些抽象字句来对外人颂扬它;至于其结构上的美德及真正艺术上的成功,则仍非常缺乏了解。现在中国各处“洋化”过的旧房子,竟有许多将洋式的短处,来替代中国式的长处,成了兼二者之短的“低能儿”,这些亦正可表示出他们对于中国建筑的不了解态度。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

欧洲大战以后,艺潮汹涌,近来风行欧美的“国际式”新建筑,承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位。这些“国际式”建筑,名目虽然笼统,其精神观念却是极诚实的。这种建筑现在已传至中国各通商口岸,许多建筑师又全在抄袭或模仿那种形式。但是对于新建筑有真正认识的人,都应知道现代最新的构架法,与中国固有建筑的构架法,所用材料不同,基本原则却一样——都是先立骨架,次加墙壁的。这并不是他们故意抄袭我们的形式,乃因结构使然。我们若是回顾到我们古代遗物,它们的每个部分莫不是内部结构坦率的表现,正合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。这样两种不同时代不同文化的艺术,竟融洽相类似,在文化史中确是有趣的现象。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

我们这个时期,正该是中国建筑因新科学、材料、结构而又强旺更生的时期,也是中国新建筑师产生的时期。他们在文化上的地位是他们知道的;他们对于他们的工作是依其意向而设计的;他们并不像古代的匠师,盲目地在海中漂泊,他们把定了舵,向着一定的目标走。我认为,他们是最有希望的。(摘编自梁思成《中国建筑的希望》)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

材料二:

艺术创造不能完全脱离以往的传统基础而独立,这在注重画学的中国应该用不着解释。能发挥新创都是受过传统熏陶的。即使突然接受一种崭新的形式,根据外来思想的影响,也仍然能表现本国精神。如南北朝的佛教雕刻,或唐宋的寺塔,都起源于印度,非中国本有的观念,但结果仍以中国风格造成成熟的中国特有艺术,驰名世界。艺术的进境是基于丰富的遗产上,今后的中国建筑自亦不能例外。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

无疑的,将来中国将大量采用西洋现代建筑材料与技术。如何发扬光大我民族建筑技艺之特点,在以往都是无名匠师不自觉的贡献,今后却要成近代建筑师的责任了。如何接受新科学的材料方法而仍能表现中国特有的作风及意义,老树上发出新枝,则真是问题了。

一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显代表着我们的文化衰落,至于消灭的现象。今后为适应科学动向,我们在建筑上虽仍同样必须采用西洋方法,但一切为自觉的建设。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

世界建筑工程对于钢铁及化学材料之结构愈有彻底的了解,近来应用愈趋简洁。形式为部署逻辑,部署又为实际问题最美最善的答案,已为建筑艺术的抽象理想。今后我们自不能同这理想背道而驰。我们还要进一步重新检讨过去建筑结构上的逻辑,如同致力于新文学的人还要明了文言的结构文法一样。表现中国精神的途径尚有许多,“宫殿式”只是其中之一而已。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

要能提炼旧建筑中所包含的中国质素,我们需增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识。构架的纵横承托或联络,常是有机的组织,附带着才是轮廓的钝锐,彩画雕饰,及门窗细项的分配诸点。这些工程上及美术上措施常表现着中国的智慧及美感,值得我们研究。许多平面部署,大的到一城一市,小的到一宅一园,都是我们生活思想的答案,值得我们重新剖视。我们有传统习惯和趣味:家庭组织、生活程度、工作、游憩,以及烹饪、缝纫、室内的书画陈设、室外的庭院花木,都不与西人相同。这一切表现的总表现曾是我们的建筑。现在我们不必削足就履,将生活来将就欧美的部署,或张冠李戴,颠倒欧美建筑的作用。我们要创造适合于自己的建筑。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

在城市街心如能保存古老堂皇的楼宇、夹道的树荫、衙署的前庭,或优美的牌坊,比较用洋灰建造卑小简陋的外国式喷水池或纪念碑实在合乎中国的身份,壮美得多。且那些仿制的洋式点缀,同欧美大理石富于“雕刻美”的市心建置相较起来,太像东施效颦,有伤尊严。因为一切有传统的精神,欧美街心伟大石造的纪念性雕刻物是由希腊而罗马而文艺复兴延续下来的血统,魄力极为雄厚,造诣极高,不是我们一朝一夕所能望其项背的。我们的建筑师在这方面所需要的是参考我们自己艺术藏库中的遗宝。我们应该研究汉阙、南北朝的石刻、唐宋的经幢、明清的牌楼,以及零星碑亭、泮池、影壁、石桥、华表的部署及雕刻,加以聪明的应用。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

艺术研究可以培养美感,用此驾驭材料,不论是木材、石块、化学混合物,或钢铁,都同样可能创造有特殊富于风格趣味的建筑。世界各国在最新法结构原则下造成所谓“国际式”建筑;但每个国家民族仍有不同的表现。英、美、苏、法、荷、比、北欧或日本都曾造成他们本国特殊作风,适宜于他们个别的环境及意趣。以我国艺术背景的丰富,当然有更多可以发展的方面。新中国建筑及城市设计不但可能产生,且当有惊人的成绩。[摘编自梁思成《为什么研究中国建筑(代序)》]

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

6.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.在中国整个环境影响下,各个时代的中国建筑各有其特征,同时又具

有始终一贯的基本方法和原则。

B.“洋式楼房”“洋式门面”如雨后春笋般涌现,酝酿出光宣以来建筑

界的大混乱,这是因为帝王骄奢好奇的游戏。

C.19世纪末叶及20世纪初年,少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家

似是而非地移植了希腊、罗马、哥特等式样。

D.“国际式”新建筑与中国古代建筑之间具有相同之处。中国古代建筑

内部结构坦率,合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。

√

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

“这是因为……”错。由材料一第2段“又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏”可知,原因不止一个。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

7.根据材料内容,下列说法符合文意的一项是

A.完全脱离传统基础的艺术创造是不存在的,传统熏陶影响着今后中国

建筑的发展创新。

B.近代建筑师的责任就是发扬光大我民族建筑技艺之特点,他们是中国

建筑的希望。

C.一个东方老国的城市,如果在建筑上完全失掉自己的艺术特性,就会

导致国家文化的衰落,至于消灭。

D.世界各国在最新法结构原则下造成的“国际式”建筑,可不受传统精

神的影响。

√

1

2

3

4

5

6

7

9

10

B项“就是”说法过于绝对,材料二第2段是说“如何发扬光大我民族建筑技艺之特点,在以往都是无名匠师不自觉的贡献,今后却要成近代建筑师的责任了”。

C项“就会导致”强加因果,材料二第3段是说“在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性……这事实明显代表着我们的文化衰落,至于消灭的现象”。

D项“可不受传统精神的影响”说法过于绝对,材料二最后一段是说“每个国家民族仍有不同的表现”。

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.下列说法中,最适合作为理由来支撑文中画线句结论的一项是

A.19世纪末叶及20世纪初年,中国出现了“凡是西方的都是好的”的思潮。

B.中国新建筑师产生了,他们知道自己在文化上的地位,对于自己及作

品都有一种自觉。

C.中国曾有过接受崭新的形式而仍能表现本国精神的成功范例,如南北

朝佛教雕刻、唐宋寺塔。

D.我们的艺术藏库中有大量的遗宝,并且艺术背景丰富,可以在诸多方

面进行艺术研究。

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

文中画线句结论是“新中国建筑及城市设计不但可能产生,且当有惊人的成绩”。

A项是说中国出现的崇外思潮,一律照搬西方。

B项是说中国新建筑师的文化自觉。

C项是说中国建筑上有接受新形式的成功范例。

D项由材料二第1段“艺术的进境是基于丰富的遗产上”以及最后一段“以我国艺术背景的丰富,当然有更多可以发展的方面”可知,选项能够支撑文中画线句结论。

9.“‘国际式’新建筑”的内涵是什么?请结合材料一加以分析。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

答案 ①承认机械及新材料的主要地位;

②有极诚实的精神观念;

③构架法的基本原则是先立骨架,次加墙壁。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

关于“‘国际式’新建筑”的内容,语境主要在材料一第3段。

①结合“承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位”可概括出:承认机械及新材料的主要地位。

②结合“名目虽然笼统,其精神观念却是极诚实的”可概括出:有极诚实的精神观念。

③结合“基本原则却一样——都是先立骨架,次加墙壁的”可概括出:构架法的基本原则是先立骨架,次加墙壁。

10.作者认为中国建筑应该如何发展?请结合两则材料谈谈你的看法。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

答案 ①继承我国丰富的艺术遗产,依据传统基础,发扬光大民族建筑艺术的特点。

②以自觉意识适应科学动向,接受西方的材料方法。

③把“简洁”作为新时期建筑结构的逻辑,以多种途径表现中国精神。

④增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识,提炼旧建筑中所包含的中国质素。

8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

①结合材料二“艺术的进境是基于丰富的遗产上,今后的中国建筑自亦不能例外”“能发挥新创都是受过传统熏陶的”可知,继承我国丰富的艺术遗产,依据传统基础,发扬光大民族建筑艺术的特点。

②结合材料一“承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位”和材料二“无疑的,将来中国将大量采用西洋现代建筑材料与技术”可知,以自觉意识适应科学动向,接受西方的材料方法。

③结合材料二“世界建筑工程对于钢铁及化学材料之结构愈有彻底的了解,近来应用愈趋简洁。形式为部署逻辑,部署又为实际问题最美最善的答案,已为建筑艺术的抽象理想。今后我们自不能同这理想背道而驰”“表现中国精神的途径尚有许多”可知,把“简洁”作为新时期建筑结构的逻辑,以多种途径表现中国精神。

④结合材料二“要能提炼旧建筑中所包含的中国质素,我们需增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识”可知,增加对旧建筑结构系统及平面部署的认识,提炼旧建筑中所包含的中国质素。

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])