统编版高中语文必修下册2《烛之武退秦师》课件(共75张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册2《烛之武退秦师》课件(共75张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 23:10:27 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

中华文明之光·思辨性阅读与表达

第一单元

烛之武退秦师

第2课

课前知识铺垫

1.作者知识

左丘明(约前502—前422),春秋末期鲁国人,史学家、文学家、思想家。左丘明知识渊博,品德高尚,孔子言与其同耻,曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”司马迁称其为“鲁君子”。左丘明被誉为“百家文字之宗,万世古文之祖”。代表作品有《左传》和现存最早的国别体史书《国语》。

2.背景知识

本文所叙内容发生在公元前630年,当时正值春秋初期,周王室日渐衰微,已趋于名存实亡。各诸侯国纷纷扩张势力,角逐霸主地位。文中提到的晋侯即晋文公重耳,秦伯即秦穆公任好,他们两人先后跻身于春秋五霸之列。当时晋国势力强于秦国,秦与晋结为姻亲关系,双方为了暂时的共同利益,采取联合行动。楚国当时也有争霸中原的雄心,而郑国是晋、秦、楚三国的必争之地,为了遏制楚国势力向北扩展,秦、晋两国联合出兵攻郑。

(1)秦穆公拥立晋公子夷吾

公元前651年,晋献公逝世,他的宠妃骊姬立自己的儿子奚齐为国君,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了骊姬和奚齐,派人迎接晋献公之子重耳回国即位,重耳辞谢;里克后又派人迎接重耳之弟夷吾。夷吾采纳了大臣吕省、郤芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让土地予秦,寻求秦国的帮助。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所说的“君尝为晋君赐矣”。

(2)晋惠公食言背约

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣赴秦国,以“地者先君之地,君亡在外,何以得擅许秦者”为托词,食言毁约。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。这就是课文中所说的“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“朝济而夕设版”是夸张说法。

(3)秦穆公助重耳主晋

公元前636年,晋怀公(晋惠公之子,重耳之侄)主政,不得人心。晋人闻重耳在秦,暗中劝其返晋,愿为内应者甚众。秦穆公发兵助重耳回到晋国,重耳结束了19年的流亡生活,成为国君,是为晋文公。晋文公杀死晋怀公后,晋怀公近臣惧诛作乱,晋文公借秦师平之。这就是课文中所说的“微夫人之力不及此”。

3.知识链接——《左传》文学特点

《左传》虽是历史著作,但与《尚书》《春秋》有所不同,它“情韵并美,文彩照耀”,是先秦时期最具文学色彩的历史散文。其文学特点可概括为:

(1)文学性的剪裁和历史时间的故事情节化。

(2)刻画人物性格神形毕现,有立体感。

(3)生动的场面描写和传神的细节描写。

(4)擅长叙写外交辞令,理富文美。

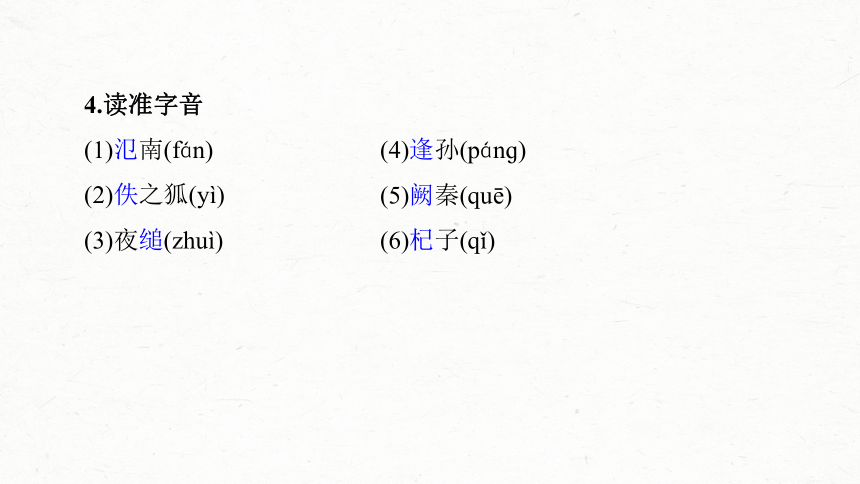

4.读准字音

(1)氾南(fán)

(2)佚之狐(yì)

(3)夜缒(zhuì)

(4)逢孙(pánɡ)

(5)阙秦(quē)

(6)杞子(qǐ)

课时1 掌握故事中的文言知识和主要情节

学习目标

疏通文意,掌握文言知识和故事情节。

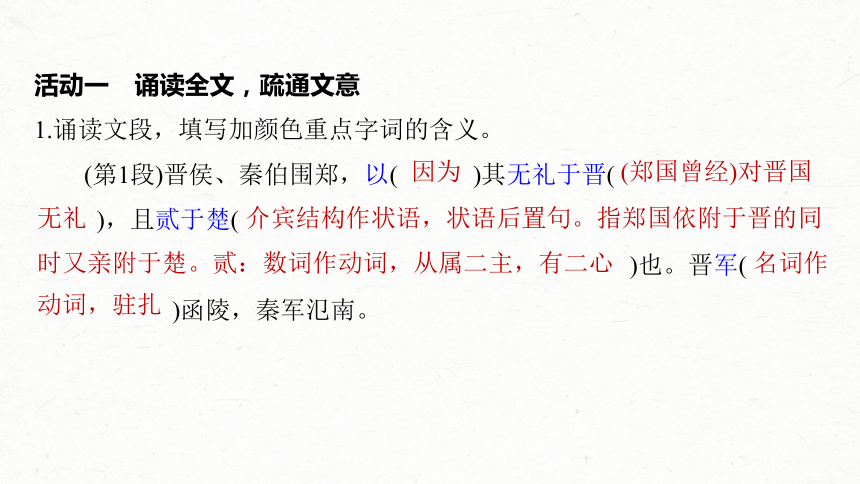

活动一 诵读全文,疏通文意

1.诵读文段,填写加颜色重点字词的含义。

(第1段)晋侯、秦伯围郑,以( )其无礼于晋(

),且贰于楚(

)也。晋军(

)函陵,秦军氾南。

因为

(郑国曾经)对晋国

无礼

介宾结构作状语,状语后置句。指郑国依附于晋的同

时又亲附于楚。贰:数词作动词,从属二主,有二心

名词作

动词,驻扎

(第2段)佚之狐言于郑伯( )曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞( )曰:“臣之( )壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已( )。”公曰:“吾不能早用子( ),今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

介宾结构作状语,状语后置句。对郑伯说

推辞

用于主谓之间,取消句子独立性,不译

同“矣”,语气词“了”

古代对男子的尊称,您

(第3段)夜缒( )而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事( )。越国以鄙(

)远,君知其难也,焉用亡郑以陪( )邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主( ),行李( )之往来,共( )其乏困,君亦无所害。且君尝为( )晋君赐( )矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉(

),君之所知也。夫晋,何厌之有( )?既东封郑,又欲肆其

用绳子拴着人(或物)从上往下送

办事的官员,代指对方(秦穆公),表示恭敬

名词的意动用

法,把……当作边邑

增加

东方道路上(招待过客)的主人

外交使者

同“供”,供给

给予

恩惠

指晋惠公

早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事

晋国,哪里有满足的时候呢;宾语前置句

西封( ),若不阙( )秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君

图( )之。”秦伯说( ),与郑人盟(

)。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

在东边使郑国成为它的边境之后,又扩张它西边的疆界

使动用法,使……削减/侵损

考虑

同“悦”,高兴

名词作动词,

结盟

(第4段)子犯请击之。公曰:“不可。微( )夫人(

)之力不及此。因( )人之力而敝( )之,不仁;失其所与( ),不知( );以乱易整,不武(

)。吾其( )还也。”亦去之。

没有

那个人,指

秦穆公

依靠

损害

结交,同盟

同“智”,明智

力时所应遵守的道义准则

指使用武

表示祈使,还是

活动二 梳理层次,把握情节线索

2.“烛之武退秦师”,“退”字是本文的线索。请分别用两个字(须含有“退”字)概括下面的情节,并将其填写在①~④处。

佚之狐向郑伯推荐烛之武去劝退秦师 ①

郑伯请求烛之武去劝退秦师 ②

烛之武游说秦伯退师 ③

晋侯被迫退兵 ④

荐退

求退

说退(劝退)

逼退

3.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据下面的波澜图,填写序号处的相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→②_________________________________→

③___________________________→④____________________________→

⑤___________________→⑥晋文公分析形势,撤兵回国

佚之狐推荐烛之武,郑伯看到希望

烛之武婉拒,让人心头一紧

郑伯自责,烛之武答应出城

子犯建议攻打秦军

活动三 分析把握叙事特点

4.课文是如何体现详略得当这一特点的?

答案 这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣的,作者只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

5.本文叙述视角是以旁观者的身份来记录的,如果从郑国、秦国或晋国的视角来叙述,应重点叙述什么内容?

答案 如果从郑国、秦国或晋国的视角来叙述这件史事,就要求我们转换叙述视角,重组文本的相关信息。郑国弱小,因此从郑国的视角叙述,重点在于彰显其智慧,突出其如何转危为安。从晋国的视角叙述,可表现对郑国“无礼”的愤慨,晋国军队的雄壮,晋军如何审时度势、全师而退。从秦国的视角叙述,可表现秦伯如何仗义助晋、出兵攻郑,又如何基于国家利益与郑结盟而还。

附表:文言基础知识

1.通假字

句子 解析

行李之往来,共其乏困 同“供”,供给

夫晋,何厌之有 同“餍”,满足

秦伯说,与郑人盟 同“悦”,高兴

失其所与,不知 同“智”,明智

2.古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

越国 越国以鄙远 古义:越过别国。

今义:中国古代的一个国家名。

行李 行李之往来 古义:外交使者。

今义:出门所带的包裹、箱子等。

夫人 微夫人之力不及此 古义:那个人,指秦穆公。

今义:尊称一般人的妻子。

以为 若舍郑以为东道主 古义:把……作为。

今义:认为。

东道主 若舍郑以为东道主 古义:东方道路上(招待过客)的主人。

今义:请客的主人。

3.词类活用

词语 例句 解析

盟 与郑人盟 名词作动词,结盟

夜 夜缒而出 名词作状语,在夜里

朝、夕 朝济而夕设版焉 名词作状语,朝,在早上;夕,在晚上

东 既东封郑 名词作状语,在东边

赐 且君尝为晋君赐矣 动词作名词,恩惠

害 君亦无所害 动词作名词,害处

远 越国以鄙远 形容词作名词,远地,指郑国

乏困 共其乏困 形容词作名词,缺少的资粮

厚、薄 邻之厚,君之薄也 形容词作动词,厚,变厚;薄,变薄

阙 若不阙秦 使动用法,使……削减/侵损

亡 若亡郑而有益于君 使动用法,使……灭亡

鄙 越国以鄙远 意动用法,把……当作边邑

4.一词多义

词语 例句 义项或用法

封 既东封郑 使动用法,使……成为疆界

又欲肆其西封 名词,疆界

许 许君焦、瑕 动词,答应、许诺

先生不知何许人也 名词,处所

潭中鱼可百许头 数词,表示约数

问渠那得清如许 代词,这样

微 微夫人之力不及此 动词,没有

则名微而众寡 形容词,微小

微闻有鼠作作索索 副词,隐隐约约

微言大义 形容词,精深奥妙

5.重点虚词

词语 例句 义项或用法

而 今急而求子 连词,表顺承,才

夜缒而出 连词,表修饰

若亡郑而有益于君 连词,表顺承

朝济而夕设版焉 连词,表转折

之 子犯请击之 代词,指秦军

是寡人之过也 结构助词,的

臣之壮也 用于主谓之间,取消句子独立性,不译

夫晋,何厌之有 宾语前置的标志,不译

牛何之 动词,往、到

6.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 是寡人之过也 “……也”表判断

宾语前置句 夫晋,何厌之有 “之”是宾语前置的标志

课时2 走进一场没有硝烟,却激流暗涌的“春秋战事”

学习目标

把握细节心理,分析人物形象和论辩艺术。

公元前630年,晋、秦、郑三国大战一触即发。假如你是一名战地记者,要到前线追踪报道此事。你的每一篇报道,都会是新闻的头条。你需要完成以下任务。

情境任务

战地记者的头条报道

活动一 战前与战后:紧张的开始与意外的结局

1.作为一名战地记者,请写一篇战前报道,力争头条。填写出以下报道要点:

(1)标题:______________________________________________________

答案 (示例一)战争一触即发!秦晋联手围郑,郑国灭亡倒计时。

(示例二)秦晋合围,郑国大限已近!

(示例三)强强合围,困兽如何犹斗?

(示例四)自作孽不可活?郑国迎来致命报复!

(2)战前状况特点:______________________________________________

答案 ①实力悬殊。

②师出有名。

③围而未攻。

④晋、秦分别驻扎两处。

(3)战前气氛:____________________________________(用几个成语概括)

答案 一触即发、黑云压城、岌岌可危、山雨欲来等。

(4)预测郑国结局:________________________________(用几个成语概括)

答案 一击即溃、束手待毙、分崩离析、刀俎鱼肉等。

2.请写一篇战后报道,力争头条。填写出以下报道要点:

(1)标题:______________________________________________________

答案 (示例一)震惊!秦晋围郑为何一夜之间惊天大逆转!

(示例二)匪夷所思的结局,这一夜,掩藏了多少秘密?

(示例三)绝地求生,郑国如何扮猪吃老虎?

(示例四)扑朔迷离的结局,秦为何一夜之间弃晋友郑?

(2)晋文公拒绝了子犯攻打秦国的建议,请分析原因。

答案 ①晋国暂时不想跟秦国为敌。与秦国为敌没有明显益处。意气用事并没有多少好处。

②秦国的背叛让晋国出乎意料。晋国还没做好战略上和军事上的准备。

活动二 寻找真相:还原那一场决定性的谈话场景

3.经过不懈的努力,作为记者的你探访到造成“惊天逆转”的一次“会见”。

(1)理清烛之武劝秦穆公退兵的理由,梳理内容层次。

主要内容 烛之武劝秦穆公退兵的理由

理由一

理由二

理由三

理由四

理由五

越国以鄙远,君知其难也

邻之厚,君之薄也

若舍郑以为东道主……君亦无所害

且君尝为晋君赐矣……君之所知也

既东封郑,又欲肆其西封

(2)请把烛之武劝秦穆公退兵的主要理由,改写成五连问,形成追问之势,步步紧跟,引人深思。

答案 ①灭亡郑国,秦国获益多还是晋国获益多?

②晋国壮大对秦国是好事还是坏事?

③保住郑国对秦国有好处还是对晋国有好处?

④晋国以前对秦国是好还是坏?

⑤晋国到底是秦国的队友还是对手?

(3)请结合文章分析烛之武劝说策略的高明之处。

答案 ①“示弱”,以退为进。

②“请托”,博得好感。

③“转换”,替对方着想。

④“离间”,成功劝退。

活动三 寻找真相:认识那一位力挽狂澜的“奇人”

4.你最终采访到了烛之武,知晓了其人其事。烛之武是何人?你要写一篇关于他的报道。

(1)根据烛之武和郑伯的谈话,分析烛之武的心理。

答案 ①悲凉怨懑。“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

②责任感为先。虽心有怨愤,但仍然以国家危亡为先。

(2)根据“夜缒而出”这一细节,发挥想象,将下面的句子补充完整,作为报道的开头。

有一位①______________________的老者,在一个②_____________

__________的晚上,被放到③_______________________的城外,走进了④_____________________的秦营,这需要何等的⑤__________________!

年逾古稀、风烛残年

月黑风高、

狂风怒号

戒备森严、剑拔弩张

重兵包围、危机四伏

勇气、胆识、气魄

(3)你为烛之武的事迹所感动,并推荐他为年度“和平人物”,请为他写一段推荐词。

答案 (示例一)在国家危难面前,你深明大义,义无反顾;在强秦面前,你不卑不亢,机智善辩。你不计较个人得失、处处为郑国安危着想的爱国主义精神,无私忘我、殒身不恤赴敌营的信心和勇气,天地可鉴。岁月给了你太多的落寞与不甘,同时也磨砺了你的沉稳与敏锐,几十年积蓄的能量终于在瞬间得到了释放。

(示例二)国家有难,你深明大义,挺身而出,不计较个人得失,赴敌营义无反顾;强敌当前,你不卑不亢,措辞得体,凭借机智与勇敢,保郑国一时平安。

(示例三)面对秦、晋攻郑的定局,你力挽狂澜,在稳固的秦、晋联盟中找到缝隙。笃大志而不易,临强敌而无惧,凭三寸不烂之舌,智退秦师,一人抵千军,你是国家的骄傲!

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:文学与历史是人类源远流长的两种文化形态,两者有着紧密联系。从文学与历史的关联处来考察文学与历史的关系,二者之间显而易见的相通之处是叙事性。中国古代就非常重视历史的叙事功能。历史与文学相通处之二是想象性与情感性。但历史终究以记述事件为主,叙事技巧与想象在历史编纂学中还是处于比较低的位置。而情感性在历史写作中的作用更是有较大的争议。如,有人认为司马迁本人遭受过宫刑,所以他对历史上同样受过冤屈的人如屈原或李广父子等投射了过多的同情,对他们进行了拔高和美化。这里不去辨析上述争议的是非曲直,

微任务

分析史书中的叙述差异

但至少说明叙事性、想象性与情感性对于文学来说是整体的、必备的,而对于历史来说则相对是次要的、附属的,也就是说,历史通常只具有低度文学性。

(节选自汪正龙《重审文学的历史维度兼论文学与历史的关系》)

材料二:是否承认不同的“叙述”只是各个不同视野的历史观察。尽管后现代非常深刻地揭露出叙述和书写的意义,但它有意无意地忽略了这种叙述和书写,只是代表了个人,只是某一个片段、某一个角度,它本来并不应当把这种叙述和书写放大,当作普遍性的东西。你看,后现代历史学在进行自己的叙述时,它也希望别人承认它是“历史”。这就有矛盾了,因为,你在强调历史只是一种叙述和书写的时候,应该承认它只是个人视野中的历史,不能宣称自己已经叙述了历史,甚至叙述了真正正确的历史,也不能强迫别人服从这种叙述。

(节选自葛兆光《历史是虚构作品吗?》)

《烛之武退秦师》出自《左传》,文中论辩艺术尤为精彩,而在《春秋》中对这段历史的描述仅有一句话“晋人、秦人围郑”。请结合以上两则材料,分析这种叙述差异。

答案 两者虽然都是编年体史书,但是《春秋》的成书时间早于《左传》,两本书作者不同,各自的“叙述”只是各个不同视野的历史观察,所以主观情感不会相同,因此描述的着重点有所不同,《春秋》注重事实,更客观,故只有事件“晋人、秦人围郑”,《左传》更关注人物;《左传》作为历史散文,文学性更强一些,所以作者在编书时会融入自己的一些想象,使之更具有想象性与情感性,所以更注重论辩艺术,人物形象更生动。

练透

一、课内基础练

1.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.焉用亡郑以陪邻 陪:增加

B.朝济而夕设版焉 济:救助

C.若不阙秦,将焉取之 阙:侵损,削减

D.又欲肆其西封 肆:延伸,扩张

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

济:渡河。

11

12

2.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.越国以鄙远 鄙:边邑

B.辞曰:“臣之壮也,犹不如人。” 辞:推辞

C.因人之力而敝之 敝:损害

D.微夫人之力不及此 微:没有

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

鄙:名词的意动用法,把……当作边邑。

12

3.下列句子中加颜色的词,与例句中加颜色词的用法相同的一项是

例句:秦伯说,与郑人盟

A.既东封郑,又欲肆其西封

B.晋军函陵

C.夜缒而出

D.且君尝为晋君赐矣

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B项和例句均为名词作动词。

A项名词作状语。

C项名词作状语。

D项动词作名词。

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是

臣之壮也,犹不如人

是寡人之过也

A.

以其无礼于晋

吾其还也

B.

以其无礼于晋

以乱易整,不武

C.

以其无礼于晋

佚之狐言于郑伯曰

D.

√

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D项均为介词,对。

A项用于主谓之间,取消句子独立性/结构助词,的。

B项代词,指郑国/语气助词,表示祈使,还是。

C项连词,因为/介词,用。

12

二、语言文字运用

阅读下面的文字,完成5~7题。

在我们的语文生活中,逻辑是无处不在的:烛之武入情入理的分析挽救了国家,这是外交中的逻辑;林庚细致辨析“木叶”的内涵与使用的场合,这是文艺鉴赏中的逻辑;王安石以雄辩的论说驳斥对变法的非难,这是治国理政中的逻辑;“既已烧着,又何苦伤心流泪?”热情奔放的诗句中,也同样包含着逻辑……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

学点儿逻辑,可以增强我们对外部世界的认识,增进我们的思维能力,也可以帮助我们更好地进行语文学习。逻辑能够让我们化繁为简,去伪存真,透过纷繁复杂的表象,洞察问题的本质。学点儿逻辑,你会发现:逻辑不神秘,过去你就自觉不自觉地用过它;逻辑很有用,它能让你的思考更加严谨周密,阅读与表达更具洞见,更富理性。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.下列各句中,内部逻辑关系成立的一项是

A.“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”“没关系,

汤不烫,我一点也不痛。”

B.如今的手机已不再是单纯的通信工具,因而成为人们生活中的贴身伴

侣,用来尽情展现个人品位。

C.盘点盖茨、乔布斯这些大富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,因

此大学毕业实无必要。

D.近体诗要么是律诗,要么是绝句。杜甫的《登高》是律诗,所以它一

定不会是绝句。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A项服务员的回答偷换论题,顾客的“请当心”不是提醒服务员小心烫伤,而是提醒其不要将自己的汤弄脏。

B项强加因果,前后分句无因果关系。

C项得出的结论以偏概全,用少部分大学生辍学而成功的例子无法证明大学毕业没有必要。

12

6.文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案 ①形式整齐,节奏感强,增强了表达气势。

②用三个“这是……的逻辑”语句从外交、文艺鉴赏、治国理政等方面举例论证,证明逻辑在语文生活中无处不在。

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

11

答案 (示例)学点儿逻辑,可以增强我们的思维能力,增进我们对外部世界的认识,也可以帮助我们更好地进行语文学习。

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文中画波浪线的句子有两处语病:一是“增进……能力”“增强……认识”搭配不当,应改为“增强……能力”“增进……认识”;

二是“可以增进我们对外部世界的认识,增强我们的思维能力”语序不当,应是先“增强我们的思维能力”,再“增进我们对外部世界的认识”。

12

三、课外拓展练

阅读下面的文言文,完成文后题目。

文本一:

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。(节选自《烛之武退秦师》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

文本二:

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎?”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也?以其西为赵蔽也,今赵不救魏,魏歃盟于秦,是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也。”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘。(节选自《战国策·魏策三》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.文本二中画波浪线的部分有三处需要断句,请在下面相应位置的答案标号上画“√”。

是赵与强A秦为界也B地亦且岁C危D民亦且岁E死矣F此文G之所H以忠于大王也。

√

√

√

句意:这样,赵国就等于直接和强秦为邻。赵国将年年有战乱,百姓将年年有死亡。这就是我所说的“忠于大王”啊。

12

9.下列对文中加颜色的词语及相关内容的解说,不正确的一项是

A.“越国以鄙远”与“人贱物亦鄙”(《孔雀东南飞》)两句中的“鄙”

含义不同。

B.“唯君图之”与成语“按图索骥”的“图”含义不同。

C.孟尝君,战国四公子之一,妫姓田氏,名文,因而在赵王面前,他自

称“文”。“氏”用以“别婚姻”;“姓”是“氏”的分支,用以

“别贵贱”。

D.乘,古时一车四马为一乘。文中的“百乘”即一百辆兵车。“百

乘”“千乘”常用作兵力的代称。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A项正确,前者是指“以……为边境”,后者是指“鄙陋,粗俗”。

B项正确,前者是指“谋划”,后者是指“图像”。

C项错误,商周以前,姓与氏区分明显,“姓”用以区别婚姻,“氏”用以区别贵贱。

D项正确。

12

10.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是

A.烛之武具有高超的论辩艺术,他在秦伯面前侃侃而谈,有理有据,抓住了秦

伯的心理,层层深入,逐步渗透,最终使秦伯心悦诚服。

B.秦、晋曾是友好邻邦,秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠;晋对秦却严加防范。

烛之武对这种微妙的关系了如指掌,并巧妙地加以利用,这是他得以智退秦

师的关键。

C.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮

助,国家就可以存续下来,并答应魏王的请求出使诸侯,搬取救兵。

D.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与

民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠”错。甲文的表述是“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕”,可见是秦对晋有恩惠,晋答应给秦焦、瑕二邑。

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译文:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

何厌之有”,宾语前置句;“厌”,同“餍”,满足;第一个“封”,使……成为边境;“肆”,扩张;“阙”,使……减少;“焉”,兼词,“于何”,从哪里、到哪里。

晋国,有什么满足的呢?它在东边使郑国成为它的边境之后,

又想要扩张它西边的疆界,如果不使秦国土地减少,它将从哪里取得它所贪求的土地呢?

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(2)秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?

译文:________________________________________________________

秦国准备攻打魏国,您为我出谋划策,该怎么办?

“且”,准备、将要;“子”,您;“谋”,谋划;“奈何”,怎么办。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.“天下之事以利而合者,亦必以利而离。”请结合文本,用这句话分析文本一中秦穆公退兵和文本二中赵王出兵的原因。

答案 ①诸侯国之间的关系实质上就是利益关系,诸侯国之间因有共同利益而合作,也会为利益不同而背弃。

②文本一中,烛之武告诉秦穆公:灭郑的话,得到好处的是晋,秦国不但很难得到好处,而且还会强晋而弱己;如果不灭郑的话,两国友好,郑做东方道路上的主人,秦国便能得到好处。所以秦穆公选择退兵,背弃晋国。

③文本二中,孟尝君告诉赵王:魏国灭亡,赵国则直接和强秦为邻,也将年年有战乱、死亡。所以赵王选择出兵救魏。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

参考译文

文本二:

秦国准备攻打魏国,魏王听说以后,晚上会见了相国孟尝君,告诉他说:“秦国准备攻打魏国,您为我出谋划策,该怎么办?”孟尝君说:“如果有诸侯的救援,那么国家可以保全。”魏王说:“我希望您为我走一趟。”并郑重地为他准备好一百辆战车。孟尝君到了赵国,对赵王说:“我希望借兵来救魏国。”赵王说:“我不能借。”孟尝君说:“敢来向大王借兵的,是忠于大王的人啊。”赵王说:“可以听听你的道理吗?”孟尝君说:“赵军并不比魏军强,魏军并不比赵军弱。可是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

赵国年年太平无事,百姓也不见年年死亡;相反魏国年年战乱,百姓年年有死亡的,这是为什么呢?因为魏国在西边成了赵国的屏障。如果赵国不救魏国,魏国就要与秦国结盟。这样,赵国就等于直接和强秦为邻。赵国将年年有战乱,百姓将年年有死亡。这就是我所说的‘忠于大王’啊。”赵王答应借兵,为魏国派兵十万,战车三百辆。

中华文明之光·思辨性阅读与表达

第一单元

烛之武退秦师

第2课

课前知识铺垫

1.作者知识

左丘明(约前502—前422),春秋末期鲁国人,史学家、文学家、思想家。左丘明知识渊博,品德高尚,孔子言与其同耻,曰:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”司马迁称其为“鲁君子”。左丘明被誉为“百家文字之宗,万世古文之祖”。代表作品有《左传》和现存最早的国别体史书《国语》。

2.背景知识

本文所叙内容发生在公元前630年,当时正值春秋初期,周王室日渐衰微,已趋于名存实亡。各诸侯国纷纷扩张势力,角逐霸主地位。文中提到的晋侯即晋文公重耳,秦伯即秦穆公任好,他们两人先后跻身于春秋五霸之列。当时晋国势力强于秦国,秦与晋结为姻亲关系,双方为了暂时的共同利益,采取联合行动。楚国当时也有争霸中原的雄心,而郑国是晋、秦、楚三国的必争之地,为了遏制楚国势力向北扩展,秦、晋两国联合出兵攻郑。

(1)秦穆公拥立晋公子夷吾

公元前651年,晋献公逝世,他的宠妃骊姬立自己的儿子奚齐为国君,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了骊姬和奚齐,派人迎接晋献公之子重耳回国即位,重耳辞谢;里克后又派人迎接重耳之弟夷吾。夷吾采纳了大臣吕省、郤芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让土地予秦,寻求秦国的帮助。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所说的“君尝为晋君赐矣”。

(2)晋惠公食言背约

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣赴秦国,以“地者先君之地,君亡在外,何以得擅许秦者”为托词,食言毁约。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。这就是课文中所说的“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“朝济而夕设版”是夸张说法。

(3)秦穆公助重耳主晋

公元前636年,晋怀公(晋惠公之子,重耳之侄)主政,不得人心。晋人闻重耳在秦,暗中劝其返晋,愿为内应者甚众。秦穆公发兵助重耳回到晋国,重耳结束了19年的流亡生活,成为国君,是为晋文公。晋文公杀死晋怀公后,晋怀公近臣惧诛作乱,晋文公借秦师平之。这就是课文中所说的“微夫人之力不及此”。

3.知识链接——《左传》文学特点

《左传》虽是历史著作,但与《尚书》《春秋》有所不同,它“情韵并美,文彩照耀”,是先秦时期最具文学色彩的历史散文。其文学特点可概括为:

(1)文学性的剪裁和历史时间的故事情节化。

(2)刻画人物性格神形毕现,有立体感。

(3)生动的场面描写和传神的细节描写。

(4)擅长叙写外交辞令,理富文美。

4.读准字音

(1)氾南(fán)

(2)佚之狐(yì)

(3)夜缒(zhuì)

(4)逢孙(pánɡ)

(5)阙秦(quē)

(6)杞子(qǐ)

课时1 掌握故事中的文言知识和主要情节

学习目标

疏通文意,掌握文言知识和故事情节。

活动一 诵读全文,疏通文意

1.诵读文段,填写加颜色重点字词的含义。

(第1段)晋侯、秦伯围郑,以( )其无礼于晋(

),且贰于楚(

)也。晋军(

)函陵,秦军氾南。

因为

(郑国曾经)对晋国

无礼

介宾结构作状语,状语后置句。指郑国依附于晋的同

时又亲附于楚。贰:数词作动词,从属二主,有二心

名词作

动词,驻扎

(第2段)佚之狐言于郑伯( )曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞( )曰:“臣之( )壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已( )。”公曰:“吾不能早用子( ),今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

介宾结构作状语,状语后置句。对郑伯说

推辞

用于主谓之间,取消句子独立性,不译

同“矣”,语气词“了”

古代对男子的尊称,您

(第3段)夜缒( )而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事( )。越国以鄙(

)远,君知其难也,焉用亡郑以陪( )邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主( ),行李( )之往来,共( )其乏困,君亦无所害。且君尝为( )晋君赐( )矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉(

),君之所知也。夫晋,何厌之有( )?既东封郑,又欲肆其

用绳子拴着人(或物)从上往下送

办事的官员,代指对方(秦穆公),表示恭敬

名词的意动用

法,把……当作边邑

增加

东方道路上(招待过客)的主人

外交使者

同“供”,供给

给予

恩惠

指晋惠公

早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事

晋国,哪里有满足的时候呢;宾语前置句

西封( ),若不阙( )秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君

图( )之。”秦伯说( ),与郑人盟(

)。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

在东边使郑国成为它的边境之后,又扩张它西边的疆界

使动用法,使……削减/侵损

考虑

同“悦”,高兴

名词作动词,

结盟

(第4段)子犯请击之。公曰:“不可。微( )夫人(

)之力不及此。因( )人之力而敝( )之,不仁;失其所与( ),不知( );以乱易整,不武(

)。吾其( )还也。”亦去之。

没有

那个人,指

秦穆公

依靠

损害

结交,同盟

同“智”,明智

力时所应遵守的道义准则

指使用武

表示祈使,还是

活动二 梳理层次,把握情节线索

2.“烛之武退秦师”,“退”字是本文的线索。请分别用两个字(须含有“退”字)概括下面的情节,并将其填写在①~④处。

佚之狐向郑伯推荐烛之武去劝退秦师 ①

郑伯请求烛之武去劝退秦师 ②

烛之武游说秦伯退师 ③

晋侯被迫退兵 ④

荐退

求退

说退(劝退)

逼退

3.本文叙事波澜起伏,故事情节扣人心弦,使人处处为郑国的存亡提心吊胆。请根据下面的波澜图,填写序号处的相应内容。

①大军压境,郑国危在旦夕→②_________________________________→

③___________________________→④____________________________→

⑤___________________→⑥晋文公分析形势,撤兵回国

佚之狐推荐烛之武,郑伯看到希望

烛之武婉拒,让人心头一紧

郑伯自责,烛之武答应出城

子犯建议攻打秦军

活动三 分析把握叙事特点

4.课文是如何体现详略得当这一特点的?

答案 这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣的,作者只字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。

5.本文叙述视角是以旁观者的身份来记录的,如果从郑国、秦国或晋国的视角来叙述,应重点叙述什么内容?

答案 如果从郑国、秦国或晋国的视角来叙述这件史事,就要求我们转换叙述视角,重组文本的相关信息。郑国弱小,因此从郑国的视角叙述,重点在于彰显其智慧,突出其如何转危为安。从晋国的视角叙述,可表现对郑国“无礼”的愤慨,晋国军队的雄壮,晋军如何审时度势、全师而退。从秦国的视角叙述,可表现秦伯如何仗义助晋、出兵攻郑,又如何基于国家利益与郑结盟而还。

附表:文言基础知识

1.通假字

句子 解析

行李之往来,共其乏困 同“供”,供给

夫晋,何厌之有 同“餍”,满足

秦伯说,与郑人盟 同“悦”,高兴

失其所与,不知 同“智”,明智

2.古今异义词

词语 例句 解析(古今义)

越国 越国以鄙远 古义:越过别国。

今义:中国古代的一个国家名。

行李 行李之往来 古义:外交使者。

今义:出门所带的包裹、箱子等。

夫人 微夫人之力不及此 古义:那个人,指秦穆公。

今义:尊称一般人的妻子。

以为 若舍郑以为东道主 古义:把……作为。

今义:认为。

东道主 若舍郑以为东道主 古义:东方道路上(招待过客)的主人。

今义:请客的主人。

3.词类活用

词语 例句 解析

盟 与郑人盟 名词作动词,结盟

夜 夜缒而出 名词作状语,在夜里

朝、夕 朝济而夕设版焉 名词作状语,朝,在早上;夕,在晚上

东 既东封郑 名词作状语,在东边

赐 且君尝为晋君赐矣 动词作名词,恩惠

害 君亦无所害 动词作名词,害处

远 越国以鄙远 形容词作名词,远地,指郑国

乏困 共其乏困 形容词作名词,缺少的资粮

厚、薄 邻之厚,君之薄也 形容词作动词,厚,变厚;薄,变薄

阙 若不阙秦 使动用法,使……削减/侵损

亡 若亡郑而有益于君 使动用法,使……灭亡

鄙 越国以鄙远 意动用法,把……当作边邑

4.一词多义

词语 例句 义项或用法

封 既东封郑 使动用法,使……成为疆界

又欲肆其西封 名词,疆界

许 许君焦、瑕 动词,答应、许诺

先生不知何许人也 名词,处所

潭中鱼可百许头 数词,表示约数

问渠那得清如许 代词,这样

微 微夫人之力不及此 动词,没有

则名微而众寡 形容词,微小

微闻有鼠作作索索 副词,隐隐约约

微言大义 形容词,精深奥妙

5.重点虚词

词语 例句 义项或用法

而 今急而求子 连词,表顺承,才

夜缒而出 连词,表修饰

若亡郑而有益于君 连词,表顺承

朝济而夕设版焉 连词,表转折

之 子犯请击之 代词,指秦军

是寡人之过也 结构助词,的

臣之壮也 用于主谓之间,取消句子独立性,不译

夫晋,何厌之有 宾语前置的标志,不译

牛何之 动词,往、到

6.特殊句式

句式 例句 解析

判断句 是寡人之过也 “……也”表判断

宾语前置句 夫晋,何厌之有 “之”是宾语前置的标志

课时2 走进一场没有硝烟,却激流暗涌的“春秋战事”

学习目标

把握细节心理,分析人物形象和论辩艺术。

公元前630年,晋、秦、郑三国大战一触即发。假如你是一名战地记者,要到前线追踪报道此事。你的每一篇报道,都会是新闻的头条。你需要完成以下任务。

情境任务

战地记者的头条报道

活动一 战前与战后:紧张的开始与意外的结局

1.作为一名战地记者,请写一篇战前报道,力争头条。填写出以下报道要点:

(1)标题:______________________________________________________

答案 (示例一)战争一触即发!秦晋联手围郑,郑国灭亡倒计时。

(示例二)秦晋合围,郑国大限已近!

(示例三)强强合围,困兽如何犹斗?

(示例四)自作孽不可活?郑国迎来致命报复!

(2)战前状况特点:______________________________________________

答案 ①实力悬殊。

②师出有名。

③围而未攻。

④晋、秦分别驻扎两处。

(3)战前气氛:____________________________________(用几个成语概括)

答案 一触即发、黑云压城、岌岌可危、山雨欲来等。

(4)预测郑国结局:________________________________(用几个成语概括)

答案 一击即溃、束手待毙、分崩离析、刀俎鱼肉等。

2.请写一篇战后报道,力争头条。填写出以下报道要点:

(1)标题:______________________________________________________

答案 (示例一)震惊!秦晋围郑为何一夜之间惊天大逆转!

(示例二)匪夷所思的结局,这一夜,掩藏了多少秘密?

(示例三)绝地求生,郑国如何扮猪吃老虎?

(示例四)扑朔迷离的结局,秦为何一夜之间弃晋友郑?

(2)晋文公拒绝了子犯攻打秦国的建议,请分析原因。

答案 ①晋国暂时不想跟秦国为敌。与秦国为敌没有明显益处。意气用事并没有多少好处。

②秦国的背叛让晋国出乎意料。晋国还没做好战略上和军事上的准备。

活动二 寻找真相:还原那一场决定性的谈话场景

3.经过不懈的努力,作为记者的你探访到造成“惊天逆转”的一次“会见”。

(1)理清烛之武劝秦穆公退兵的理由,梳理内容层次。

主要内容 烛之武劝秦穆公退兵的理由

理由一

理由二

理由三

理由四

理由五

越国以鄙远,君知其难也

邻之厚,君之薄也

若舍郑以为东道主……君亦无所害

且君尝为晋君赐矣……君之所知也

既东封郑,又欲肆其西封

(2)请把烛之武劝秦穆公退兵的主要理由,改写成五连问,形成追问之势,步步紧跟,引人深思。

答案 ①灭亡郑国,秦国获益多还是晋国获益多?

②晋国壮大对秦国是好事还是坏事?

③保住郑国对秦国有好处还是对晋国有好处?

④晋国以前对秦国是好还是坏?

⑤晋国到底是秦国的队友还是对手?

(3)请结合文章分析烛之武劝说策略的高明之处。

答案 ①“示弱”,以退为进。

②“请托”,博得好感。

③“转换”,替对方着想。

④“离间”,成功劝退。

活动三 寻找真相:认识那一位力挽狂澜的“奇人”

4.你最终采访到了烛之武,知晓了其人其事。烛之武是何人?你要写一篇关于他的报道。

(1)根据烛之武和郑伯的谈话,分析烛之武的心理。

答案 ①悲凉怨懑。“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”

②责任感为先。虽心有怨愤,但仍然以国家危亡为先。

(2)根据“夜缒而出”这一细节,发挥想象,将下面的句子补充完整,作为报道的开头。

有一位①______________________的老者,在一个②_____________

__________的晚上,被放到③_______________________的城外,走进了④_____________________的秦营,这需要何等的⑤__________________!

年逾古稀、风烛残年

月黑风高、

狂风怒号

戒备森严、剑拔弩张

重兵包围、危机四伏

勇气、胆识、气魄

(3)你为烛之武的事迹所感动,并推荐他为年度“和平人物”,请为他写一段推荐词。

答案 (示例一)在国家危难面前,你深明大义,义无反顾;在强秦面前,你不卑不亢,机智善辩。你不计较个人得失、处处为郑国安危着想的爱国主义精神,无私忘我、殒身不恤赴敌营的信心和勇气,天地可鉴。岁月给了你太多的落寞与不甘,同时也磨砺了你的沉稳与敏锐,几十年积蓄的能量终于在瞬间得到了释放。

(示例二)国家有难,你深明大义,挺身而出,不计较个人得失,赴敌营义无反顾;强敌当前,你不卑不亢,措辞得体,凭借机智与勇敢,保郑国一时平安。

(示例三)面对秦、晋攻郑的定局,你力挽狂澜,在稳固的秦、晋联盟中找到缝隙。笃大志而不易,临强敌而无惧,凭三寸不烂之舌,智退秦师,一人抵千军,你是国家的骄傲!

阅读下面的文字,完成文后题目。

材料一:文学与历史是人类源远流长的两种文化形态,两者有着紧密联系。从文学与历史的关联处来考察文学与历史的关系,二者之间显而易见的相通之处是叙事性。中国古代就非常重视历史的叙事功能。历史与文学相通处之二是想象性与情感性。但历史终究以记述事件为主,叙事技巧与想象在历史编纂学中还是处于比较低的位置。而情感性在历史写作中的作用更是有较大的争议。如,有人认为司马迁本人遭受过宫刑,所以他对历史上同样受过冤屈的人如屈原或李广父子等投射了过多的同情,对他们进行了拔高和美化。这里不去辨析上述争议的是非曲直,

微任务

分析史书中的叙述差异

但至少说明叙事性、想象性与情感性对于文学来说是整体的、必备的,而对于历史来说则相对是次要的、附属的,也就是说,历史通常只具有低度文学性。

(节选自汪正龙《重审文学的历史维度兼论文学与历史的关系》)

材料二:是否承认不同的“叙述”只是各个不同视野的历史观察。尽管后现代非常深刻地揭露出叙述和书写的意义,但它有意无意地忽略了这种叙述和书写,只是代表了个人,只是某一个片段、某一个角度,它本来并不应当把这种叙述和书写放大,当作普遍性的东西。你看,后现代历史学在进行自己的叙述时,它也希望别人承认它是“历史”。这就有矛盾了,因为,你在强调历史只是一种叙述和书写的时候,应该承认它只是个人视野中的历史,不能宣称自己已经叙述了历史,甚至叙述了真正正确的历史,也不能强迫别人服从这种叙述。

(节选自葛兆光《历史是虚构作品吗?》)

《烛之武退秦师》出自《左传》,文中论辩艺术尤为精彩,而在《春秋》中对这段历史的描述仅有一句话“晋人、秦人围郑”。请结合以上两则材料,分析这种叙述差异。

答案 两者虽然都是编年体史书,但是《春秋》的成书时间早于《左传》,两本书作者不同,各自的“叙述”只是各个不同视野的历史观察,所以主观情感不会相同,因此描述的着重点有所不同,《春秋》注重事实,更客观,故只有事件“晋人、秦人围郑”,《左传》更关注人物;《左传》作为历史散文,文学性更强一些,所以作者在编书时会融入自己的一些想象,使之更具有想象性与情感性,所以更注重论辩艺术,人物形象更生动。

练透

一、课内基础练

1.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.焉用亡郑以陪邻 陪:增加

B.朝济而夕设版焉 济:救助

C.若不阙秦,将焉取之 阙:侵损,削减

D.又欲肆其西封 肆:延伸,扩张

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

济:渡河。

11

12

2.对下列句子中加颜色词的解释,不正确的一项是

A.越国以鄙远 鄙:边邑

B.辞曰:“臣之壮也,犹不如人。” 辞:推辞

C.因人之力而敝之 敝:损害

D.微夫人之力不及此 微:没有

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

鄙:名词的意动用法,把……当作边邑。

12

3.下列句子中加颜色的词,与例句中加颜色词的用法相同的一项是

例句:秦伯说,与郑人盟

A.既东封郑,又欲肆其西封

B.晋军函陵

C.夜缒而出

D.且君尝为晋君赐矣

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B项和例句均为名词作动词。

A项名词作状语。

C项名词作状语。

D项动词作名词。

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.下列各组句子中,加颜色词的意义和用法相同的一组是

臣之壮也,犹不如人

是寡人之过也

A.

以其无礼于晋

吾其还也

B.

以其无礼于晋

以乱易整,不武

C.

以其无礼于晋

佚之狐言于郑伯曰

D.

√

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D项均为介词,对。

A项用于主谓之间,取消句子独立性/结构助词,的。

B项代词,指郑国/语气助词,表示祈使,还是。

C项连词,因为/介词,用。

12

二、语言文字运用

阅读下面的文字,完成5~7题。

在我们的语文生活中,逻辑是无处不在的:烛之武入情入理的分析挽救了国家,这是外交中的逻辑;林庚细致辨析“木叶”的内涵与使用的场合,这是文艺鉴赏中的逻辑;王安石以雄辩的论说驳斥对变法的非难,这是治国理政中的逻辑;“既已烧着,又何苦伤心流泪?”热情奔放的诗句中,也同样包含着逻辑……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

学点儿逻辑,可以增强我们对外部世界的认识,增进我们的思维能力,也可以帮助我们更好地进行语文学习。逻辑能够让我们化繁为简,去伪存真,透过纷繁复杂的表象,洞察问题的本质。学点儿逻辑,你会发现:逻辑不神秘,过去你就自觉不自觉地用过它;逻辑很有用,它能让你的思考更加严谨周密,阅读与表达更具洞见,更富理性。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.下列各句中,内部逻辑关系成立的一项是

A.“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”“没关系,

汤不烫,我一点也不痛。”

B.如今的手机已不再是单纯的通信工具,因而成为人们生活中的贴身伴

侣,用来尽情展现个人品位。

C.盘点盖茨、乔布斯这些大富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,因

此大学毕业实无必要。

D.近体诗要么是律诗,要么是绝句。杜甫的《登高》是律诗,所以它一

定不会是绝句。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A项服务员的回答偷换论题,顾客的“请当心”不是提醒服务员小心烫伤,而是提醒其不要将自己的汤弄脏。

B项强加因果,前后分句无因果关系。

C项得出的结论以偏概全,用少部分大学生辍学而成功的例子无法证明大学毕业没有必要。

12

6.文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案 ①形式整齐,节奏感强,增强了表达气势。

②用三个“这是……的逻辑”语句从外交、文艺鉴赏、治国理政等方面举例论证,证明逻辑在语文生活中无处不在。

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

11

答案 (示例)学点儿逻辑,可以增强我们的思维能力,增进我们对外部世界的认识,也可以帮助我们更好地进行语文学习。

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

文中画波浪线的句子有两处语病:一是“增进……能力”“增强……认识”搭配不当,应改为“增强……能力”“增进……认识”;

二是“可以增进我们对外部世界的认识,增强我们的思维能力”语序不当,应是先“增强我们的思维能力”,再“增进我们对外部世界的认识”。

12

三、课外拓展练

阅读下面的文言文,完成文后题目。

文本一:

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。(节选自《烛之武退秦师》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

文本二:

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎?”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也?以其西为赵蔽也,今赵不救魏,魏歃盟于秦,是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也。”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘。(节选自《战国策·魏策三》)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.文本二中画波浪线的部分有三处需要断句,请在下面相应位置的答案标号上画“√”。

是赵与强A秦为界也B地亦且岁C危D民亦且岁E死矣F此文G之所H以忠于大王也。

√

√

√

句意:这样,赵国就等于直接和强秦为邻。赵国将年年有战乱,百姓将年年有死亡。这就是我所说的“忠于大王”啊。

12

9.下列对文中加颜色的词语及相关内容的解说,不正确的一项是

A.“越国以鄙远”与“人贱物亦鄙”(《孔雀东南飞》)两句中的“鄙”

含义不同。

B.“唯君图之”与成语“按图索骥”的“图”含义不同。

C.孟尝君,战国四公子之一,妫姓田氏,名文,因而在赵王面前,他自

称“文”。“氏”用以“别婚姻”;“姓”是“氏”的分支,用以

“别贵贱”。

D.乘,古时一车四马为一乘。文中的“百乘”即一百辆兵车。“百

乘”“千乘”常用作兵力的代称。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

√

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A项正确,前者是指“以……为边境”,后者是指“鄙陋,粗俗”。

B项正确,前者是指“谋划”,后者是指“图像”。

C项错误,商周以前,姓与氏区分明显,“姓”用以区别婚姻,“氏”用以区别贵贱。

D项正确。

12

10.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是

A.烛之武具有高超的论辩艺术,他在秦伯面前侃侃而谈,有理有据,抓住了秦

伯的心理,层层深入,逐步渗透,最终使秦伯心悦诚服。

B.秦、晋曾是友好邻邦,秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠;晋对秦却严加防范。

烛之武对这种微妙的关系了如指掌,并巧妙地加以利用,这是他得以智退秦

师的关键。

C.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮

助,国家就可以存续下来,并答应魏王的请求出使诸侯,搬取救兵。

D.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与

民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠”错。甲文的表述是“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕”,可见是秦对晋有恩惠,晋答应给秦焦、瑕二邑。

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译文:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

何厌之有”,宾语前置句;“厌”,同“餍”,满足;第一个“封”,使……成为边境;“肆”,扩张;“阙”,使……减少;“焉”,兼词,“于何”,从哪里、到哪里。

晋国,有什么满足的呢?它在东边使郑国成为它的边境之后,

又想要扩张它西边的疆界,如果不使秦国土地减少,它将从哪里取得它所贪求的土地呢?

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(2)秦且攻魏,子为寡人谋,奈何?

译文:________________________________________________________

秦国准备攻打魏国,您为我出谋划策,该怎么办?

“且”,准备、将要;“子”,您;“谋”,谋划;“奈何”,怎么办。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.“天下之事以利而合者,亦必以利而离。”请结合文本,用这句话分析文本一中秦穆公退兵和文本二中赵王出兵的原因。

答案 ①诸侯国之间的关系实质上就是利益关系,诸侯国之间因有共同利益而合作,也会为利益不同而背弃。

②文本一中,烛之武告诉秦穆公:灭郑的话,得到好处的是晋,秦国不但很难得到好处,而且还会强晋而弱己;如果不灭郑的话,两国友好,郑做东方道路上的主人,秦国便能得到好处。所以秦穆公选择退兵,背弃晋国。

③文本二中,孟尝君告诉赵王:魏国灭亡,赵国则直接和强秦为邻,也将年年有战乱、死亡。所以赵王选择出兵救魏。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

参考译文

文本二:

秦国准备攻打魏国,魏王听说以后,晚上会见了相国孟尝君,告诉他说:“秦国准备攻打魏国,您为我出谋划策,该怎么办?”孟尝君说:“如果有诸侯的救援,那么国家可以保全。”魏王说:“我希望您为我走一趟。”并郑重地为他准备好一百辆战车。孟尝君到了赵国,对赵王说:“我希望借兵来救魏国。”赵王说:“我不能借。”孟尝君说:“敢来向大王借兵的,是忠于大王的人啊。”赵王说:“可以听听你的道理吗?”孟尝君说:“赵军并不比魏军强,魏军并不比赵军弱。可是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

赵国年年太平无事,百姓也不见年年死亡;相反魏国年年战乱,百姓年年有死亡的,这是为什么呢?因为魏国在西边成了赵国的屏障。如果赵国不救魏国,魏国就要与秦国结盟。这样,赵国就等于直接和强秦为邻。赵国将年年有战乱,百姓将年年有死亡。这就是我所说的‘忠于大王’啊。”赵王答应借兵,为魏国派兵十万,战车三百辆。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])