两宋的政治 课件(共25张PPT)--2024届高三统编版历史(选必修融合)一轮复习

文档属性

| 名称 | 两宋的政治 课件(共25张PPT)--2024届高三统编版历史(选必修融合)一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 23:07:46 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

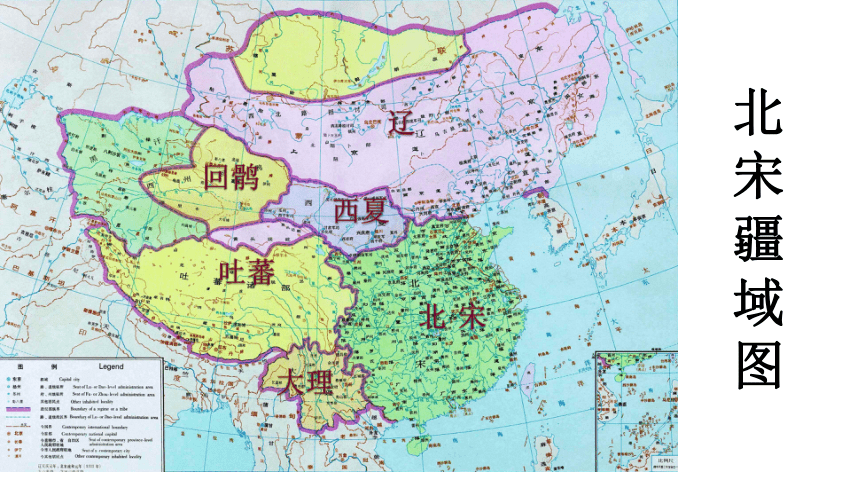

辽

北 宋

吐蕃

回鹘

大理

西夏

北宋疆域图

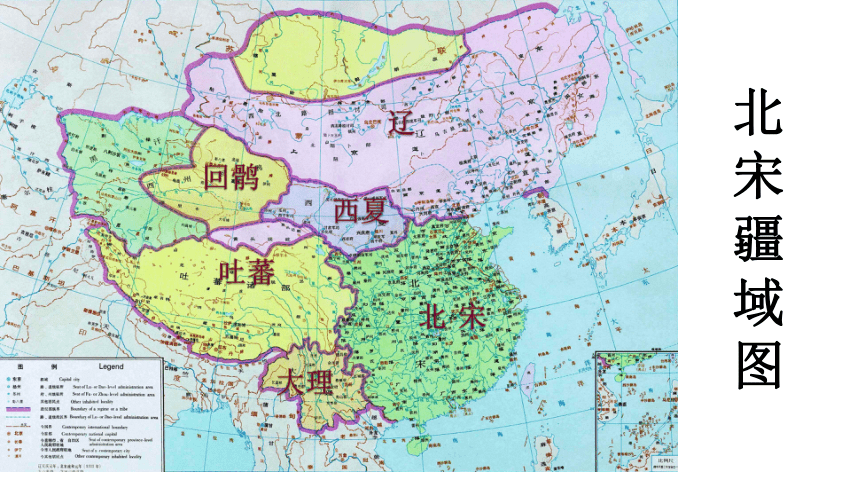

金

蒙 古

西 辽

吐 蕃

西夏

南 宋

大理

南宋疆域图

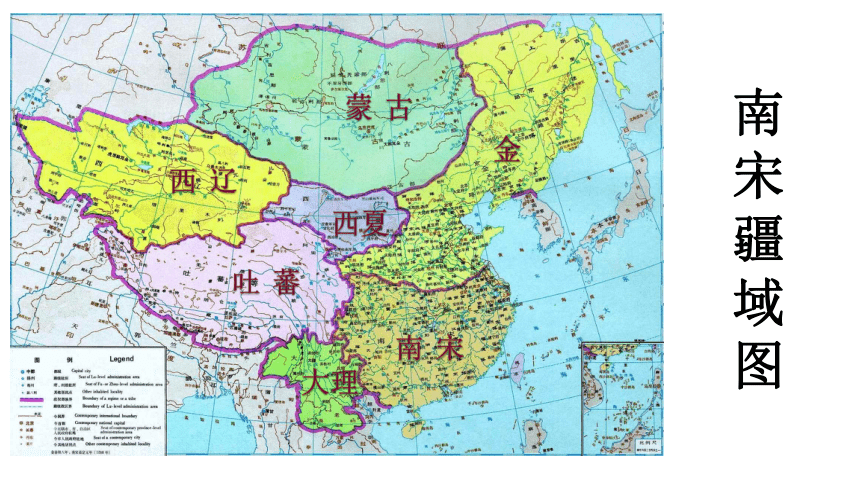

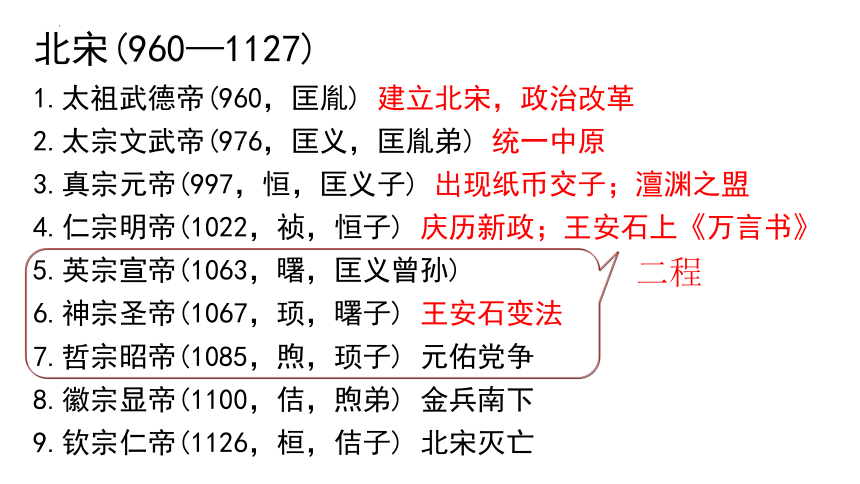

北宋(960—1127)

1.太祖武德帝(960,匡胤) 建立北宋,政治改革

2.太宗文武帝(976,匡义,匡胤弟) 统一中原

3.真宗元帝(997,恒,匡义子) 出现纸币交子;澶渊之盟

4.仁宗明帝(1022,祯,恒子) 庆历新政;王安石上《万言书》

5.英宗宣帝(1063,曙,匡义曾孙)

6.神宗圣帝(1067,顼,曙子) 王安石变法

7.哲宗昭帝(1085,煦,顼子) 元佑党争

8.徽宗显帝(1100,佶,煦弟) 金兵南下

9.钦宗仁帝(1126,桓,佶子) 北宋灭亡

二程

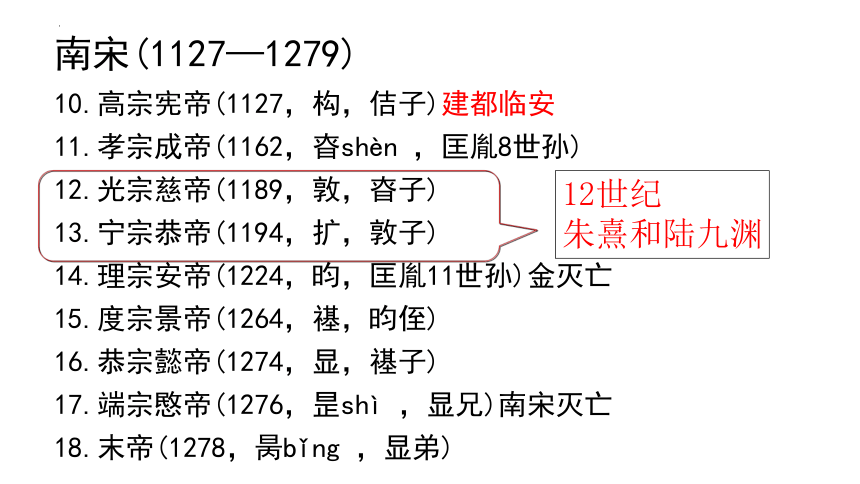

南宋(1127—1279)

10.高宗宪帝(1127,构,佶子)建都临安

11.孝宗成帝(1162,昚shèn ,匡胤8世孙)

12.光宗慈帝(1189,敦,昚子)

13.宁宗恭帝(1194,扩,敦子)

14.理宗安帝(1224,昀,匡胤11世孙)金灭亡

15.度宗景帝(1264,禥,昀侄)

16.恭宗懿帝(1274,显,禥子)

17.端宗愍帝(1276,昰shì ,显兄)南宋灭亡

18.末帝(1278,昺bǐng ,显弟)

12世纪

朱熹和陆九渊

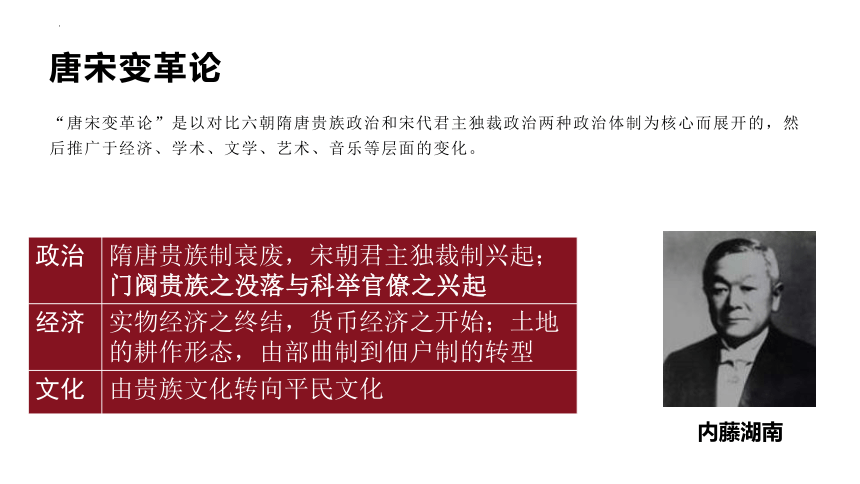

唐宋变革论

“唐宋变革论”是以对比六朝隋唐贵族政治和宋代君主独裁政治两种政治体制为核心而展开的,然后推广于经济、学术、文学、艺术、音乐等层面的变化。

政治 隋唐贵族制衰废,宋朝君主独裁制兴起;门阀贵族之没落与科举官僚之兴起

经济 实物经济之终结,货币经济之开始;土地的耕作形态,由部曲制到佃户制的转型

文化 由贵族文化转向平民文化

内藤湖南

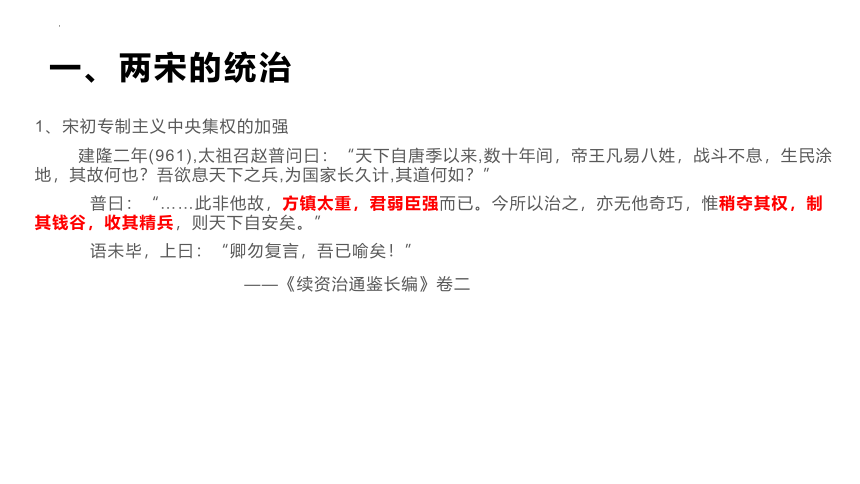

一、两宋的统治

1、宋初专制主义中央集权的加强

建隆二年(961),太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣!”

——《续资治通鉴长编》卷二

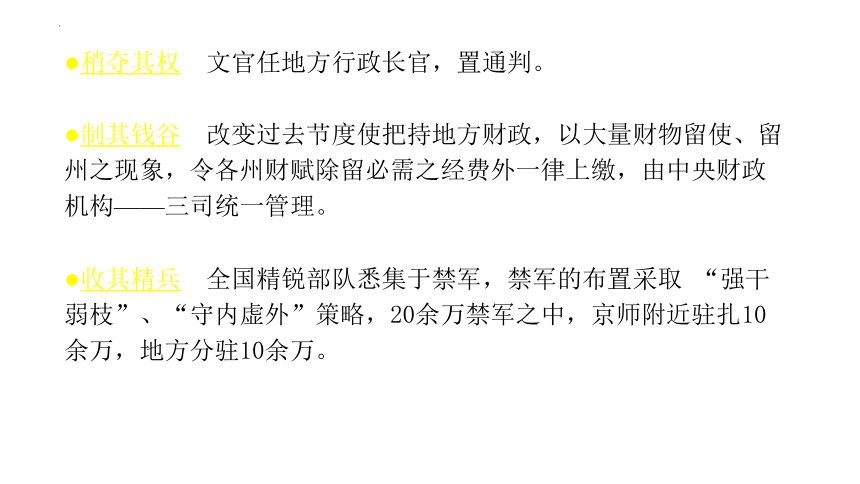

●稍夺其权:文官任地方行政长官,置通判。

●制其钱谷:改变过去节度使把持地方财政,以大量财物留使、留州之现象,令各州财赋除留必需之经费外一律上缴,由中央财政机构——三司统一管理。

●收其精兵:全国精锐部队悉集于禁军,禁军的布置采取 “强干弱枝”、“守内虚外”策略,20余万禁军之中,京师附近驻扎10余万,地方分驻10余万。

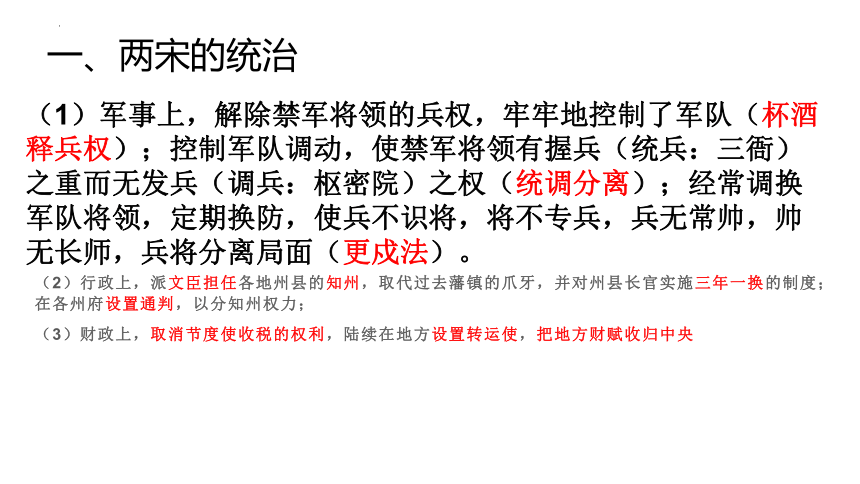

(2)行政上,派文臣担任各地州县的知州,取代过去藩镇的爪牙,并对州县长官实施三年一换的制度;在各州府设置通判,以分知州权力;

(3)财政上,取消节度使收税的权利,陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

(1)军事上,解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队(杯酒释兵权);控制军队调动,使禁军将领有握兵(统兵:三衙)之重而无发兵(调兵:枢密院)之权(统调分离);经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵,兵无常帅,帅无长师,兵将分离局面(更戍法)。

一、两宋的统治

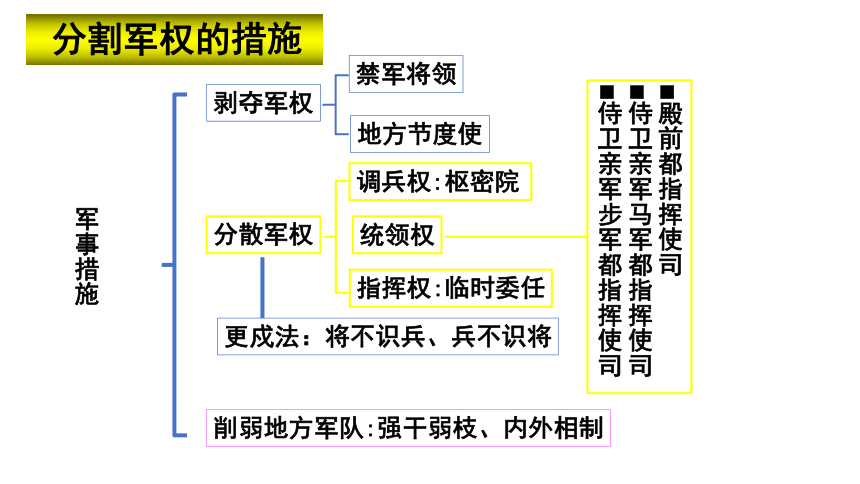

剥夺军权

禁军将领

地方节度使

分散军权

调兵权:枢密院

统领权

指挥权:临时委任

削弱地方军队:强干弱枝、内外相制

军事措施

■殿前都指挥使司

■侍卫亲军马军都指挥使司

■侍卫亲军步军都指挥使司

更戍法:将不识兵、兵不识将

分割军权的措施

枢密院 (调兵权) 枢密使 文臣

以

文

制

武

枢密副使

三 衙 (统兵权) 殿前都指挥使司 武将

侍卫亲军马军都指挥使司

侍卫亲军步军都指挥使司

(前敌指挥权) 遇有战事临时委任统帅 武将

核心思想:

1.分散军权

2.以文制武

枢密院的基本职权:

1.对军队进行编制与管理;

2.保证境内治安与国防安全;

3.军备军需的措置;

4.武臣的铨选与除罢。

2、北宋宰相权力的削弱

机构名称 中书门下 枢密院 三 司

职权范围 行政 军事 财政

长 官 同平章事 枢密使 三司使

副 长 官 参知政事 枢密副使 三司副使

通 称 二府 计相

一、两宋的统治

思考:唐朝相权三分和宋朝相权三分有何区别?

前者为程序性分权,后者为事务性分权。

一、两宋的统治

3、宋朝重文轻武的政策

(1)罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

(2)注重发展文教事业,改革和发展科举制。

一、两宋的统治

唐代继承并发展了隋朝选官制度,进士科主要考词赋,经义和策论,创作性内容较多;明经科主考经义、策论,识记性内容较多。应试者怀牒自荐,报名考试(但禁止工商杂类参加科举)。唐朝每年一试,但每次录取不过一二十人。进士及第之后需通过四个面试项目——身、言、书、判,审查新科进士五官是否端正、表达是否清晰、书写是否优美、断案是否公允。

宋朝科举开始的时候,进士考试开始每年一次,后来改为每三年一次。宋朝每次录取总有二三百人之多。进士考试的内容以经义为主,即对儒家经典的阐释。为了防止科场舞弊,出题人事先隔离,考试期间考场封闭,巡查监考,考卷的弥封,集中誊录等。宋朝考试及第即可做官,“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。

依据材料,概括唐、宋选官措施的不同。

科目设置不同:唐代分进士科与明经科,宋代只设进士考试。

科考内容不同:唐代进士科主考词赋、明经科主考经义和策论,宋代进士考试主考经义。

考试次数不同:唐代每年一试,宋代三年一试。

参考人员不同:唐代禁止工商杂类参加科考,宋代不问家世。

考试制度不同:唐代重视面试项目,宋代考试制度严格。

提示:两段材料批评的焦点是宋初加强中央集权措施在执行中矫枉过正,并且积重难返。第一段主要批评制度束缚了人的积极性和创造性。第二段主要批评过度崇文抑武(与唐朝后期相比走到了另一个极端),导致军备废弛,国势积弱。应当注意,材料并没有否认宋初措施的积极因素(“皆先有法以待之”“是法之密也”“虽能自安”)。

这些措施强化了中央集权,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。但“事为之防,曲为之制”,制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

4、北宋专制主义中央集权加强的影响

1)改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,维护了国家的统一,客观上促进了社会经济的发展。(中央集权)

2)加强了皇帝专权,加强了统治。(君主专制)

3)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,造成冗官(行政效率低下、增加财政负担)、冗兵(军队战斗力低、增加财政负担)、冗费(增加财政负担)局面,为北宋埋下积贫积弱的祸根。(即三冗两积的局面)

积极

消极

一、两宋的统治

5.地方政治制度与社会治理

(1)地方行政层级管理

宋朝地方行政机构分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,主要职责是监察州县各级管理,从而形成路、州(府)、县三级制。

宋朝在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

主户作为宋代户口的基础,占全国总户数的65%左右,是宋代赋税的主要承担者。 ——张斌《宋代的户口管理探究》

乡墅有不占田之民,借人之牛,受人之土,庸而耕者,谓之客户 ——(宋)石介《徂徕石先生全集》

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

提示:宋代“不立田制”,土地兼并严重,按人头纳税易致赋税不均,故纳税根据土地来算,相应的户籍制度与土地融合,适应了土地私有的社会发展要求(赋税制度的变革)。

思考:宋朝户籍制度变化的原因是什么?

(2)户籍制度

一、两宋的统治

客户占总数的比例(%)

41.07

36.07

35.72

34.84

客户占总数的比例为何越来越小?

主户是税户。因此,稳定和扩大主户,是宋代的一项基本国策。对于“衣食有余,稍能买田宅三五亩”的农户,政府都允许进入主户行列。同时,用各种办法招诱客户复业,或使置田,以为主户。北宋时还曾规定,县吏能招增户口者,加其俸缗,于是有的官吏竟把无田客户升为主户。这些,都使客户转为主户。

——宋昌斌《中国户籍制度史》

①宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变。

②除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还经常再派发各种徭役。

③北宋中期王安石推行a.募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役;

b.方田均税法,清丈土地,按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

(3)赋税制度

北宋——王安石实施保甲制:将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

(4)基层组织

宋朝以后——宗族内部救助:宗族内部的救助活动逐渐兴起。北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。宗族通过设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者。

(5)社会救济和优抚政策

历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济。

特点

政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构,如宋朝的福田院。

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

6.法律与教化

(2)教化

背景:南宋后期程朱理学逐步建立统治地位。

传播方式:控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

表现:朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

(1)法律

①理学(儒学向基层渗透)

宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

②乡约(在乡里中订立的共同遵守的规约)

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

《吕氏乡约》书影

宋朝承唐制设御史台,地方划分路作为监察区。宋朝监察制度的重要变化是台谏合一,御史拥有了谏官的议事权,谏官拥有了御史的监察权。

7.官员的考核与监察

宋朝也制定了严格的标准考核官员。

辽

北 宋

吐蕃

回鹘

大理

西夏

北宋疆域图

金

蒙 古

西 辽

吐 蕃

西夏

南 宋

大理

南宋疆域图

北宋(960—1127)

1.太祖武德帝(960,匡胤) 建立北宋,政治改革

2.太宗文武帝(976,匡义,匡胤弟) 统一中原

3.真宗元帝(997,恒,匡义子) 出现纸币交子;澶渊之盟

4.仁宗明帝(1022,祯,恒子) 庆历新政;王安石上《万言书》

5.英宗宣帝(1063,曙,匡义曾孙)

6.神宗圣帝(1067,顼,曙子) 王安石变法

7.哲宗昭帝(1085,煦,顼子) 元佑党争

8.徽宗显帝(1100,佶,煦弟) 金兵南下

9.钦宗仁帝(1126,桓,佶子) 北宋灭亡

二程

南宋(1127—1279)

10.高宗宪帝(1127,构,佶子)建都临安

11.孝宗成帝(1162,昚shèn ,匡胤8世孙)

12.光宗慈帝(1189,敦,昚子)

13.宁宗恭帝(1194,扩,敦子)

14.理宗安帝(1224,昀,匡胤11世孙)金灭亡

15.度宗景帝(1264,禥,昀侄)

16.恭宗懿帝(1274,显,禥子)

17.端宗愍帝(1276,昰shì ,显兄)南宋灭亡

18.末帝(1278,昺bǐng ,显弟)

12世纪

朱熹和陆九渊

唐宋变革论

“唐宋变革论”是以对比六朝隋唐贵族政治和宋代君主独裁政治两种政治体制为核心而展开的,然后推广于经济、学术、文学、艺术、音乐等层面的变化。

政治 隋唐贵族制衰废,宋朝君主独裁制兴起;门阀贵族之没落与科举官僚之兴起

经济 实物经济之终结,货币经济之开始;土地的耕作形态,由部曲制到佃户制的转型

文化 由贵族文化转向平民文化

内藤湖南

一、两宋的统治

1、宋初专制主义中央集权的加强

建隆二年(961),太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣!”

——《续资治通鉴长编》卷二

●稍夺其权:文官任地方行政长官,置通判。

●制其钱谷:改变过去节度使把持地方财政,以大量财物留使、留州之现象,令各州财赋除留必需之经费外一律上缴,由中央财政机构——三司统一管理。

●收其精兵:全国精锐部队悉集于禁军,禁军的布置采取 “强干弱枝”、“守内虚外”策略,20余万禁军之中,京师附近驻扎10余万,地方分驻10余万。

(2)行政上,派文臣担任各地州县的知州,取代过去藩镇的爪牙,并对州县长官实施三年一换的制度;在各州府设置通判,以分知州权力;

(3)财政上,取消节度使收税的权利,陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

(1)军事上,解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队(杯酒释兵权);控制军队调动,使禁军将领有握兵(统兵:三衙)之重而无发兵(调兵:枢密院)之权(统调分离);经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵,兵无常帅,帅无长师,兵将分离局面(更戍法)。

一、两宋的统治

剥夺军权

禁军将领

地方节度使

分散军权

调兵权:枢密院

统领权

指挥权:临时委任

削弱地方军队:强干弱枝、内外相制

军事措施

■殿前都指挥使司

■侍卫亲军马军都指挥使司

■侍卫亲军步军都指挥使司

更戍法:将不识兵、兵不识将

分割军权的措施

枢密院 (调兵权) 枢密使 文臣

以

文

制

武

枢密副使

三 衙 (统兵权) 殿前都指挥使司 武将

侍卫亲军马军都指挥使司

侍卫亲军步军都指挥使司

(前敌指挥权) 遇有战事临时委任统帅 武将

核心思想:

1.分散军权

2.以文制武

枢密院的基本职权:

1.对军队进行编制与管理;

2.保证境内治安与国防安全;

3.军备军需的措置;

4.武臣的铨选与除罢。

2、北宋宰相权力的削弱

机构名称 中书门下 枢密院 三 司

职权范围 行政 军事 财政

长 官 同平章事 枢密使 三司使

副 长 官 参知政事 枢密副使 三司副使

通 称 二府 计相

一、两宋的统治

思考:唐朝相权三分和宋朝相权三分有何区别?

前者为程序性分权,后者为事务性分权。

一、两宋的统治

3、宋朝重文轻武的政策

(1)罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

(2)注重发展文教事业,改革和发展科举制。

一、两宋的统治

唐代继承并发展了隋朝选官制度,进士科主要考词赋,经义和策论,创作性内容较多;明经科主考经义、策论,识记性内容较多。应试者怀牒自荐,报名考试(但禁止工商杂类参加科举)。唐朝每年一试,但每次录取不过一二十人。进士及第之后需通过四个面试项目——身、言、书、判,审查新科进士五官是否端正、表达是否清晰、书写是否优美、断案是否公允。

宋朝科举开始的时候,进士考试开始每年一次,后来改为每三年一次。宋朝每次录取总有二三百人之多。进士考试的内容以经义为主,即对儒家经典的阐释。为了防止科场舞弊,出题人事先隔离,考试期间考场封闭,巡查监考,考卷的弥封,集中誊录等。宋朝考试及第即可做官,“取士不问家世,婚姻不问阀阅”。

依据材料,概括唐、宋选官措施的不同。

科目设置不同:唐代分进士科与明经科,宋代只设进士考试。

科考内容不同:唐代进士科主考词赋、明经科主考经义和策论,宋代进士考试主考经义。

考试次数不同:唐代每年一试,宋代三年一试。

参考人员不同:唐代禁止工商杂类参加科考,宋代不问家世。

考试制度不同:唐代重视面试项目,宋代考试制度严格。

提示:两段材料批评的焦点是宋初加强中央集权措施在执行中矫枉过正,并且积重难返。第一段主要批评制度束缚了人的积极性和创造性。第二段主要批评过度崇文抑武(与唐朝后期相比走到了另一个极端),导致军备废弛,国势积弱。应当注意,材料并没有否认宋初措施的积极因素(“皆先有法以待之”“是法之密也”“虽能自安”)。

这些措施强化了中央集权,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。但“事为之防,曲为之制”,制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

4、北宋专制主义中央集权加强的影响

1)改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,维护了国家的统一,客观上促进了社会经济的发展。(中央集权)

2)加强了皇帝专权,加强了统治。(君主专制)

3)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,造成冗官(行政效率低下、增加财政负担)、冗兵(军队战斗力低、增加财政负担)、冗费(增加财政负担)局面,为北宋埋下积贫积弱的祸根。(即三冗两积的局面)

积极

消极

一、两宋的统治

5.地方政治制度与社会治理

(1)地方行政层级管理

宋朝地方行政机构分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,主要职责是监察州县各级管理,从而形成路、州(府)、县三级制。

宋朝在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

主户作为宋代户口的基础,占全国总户数的65%左右,是宋代赋税的主要承担者。 ——张斌《宋代的户口管理探究》

乡墅有不占田之民,借人之牛,受人之土,庸而耕者,谓之客户 ——(宋)石介《徂徕石先生全集》

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

提示:宋代“不立田制”,土地兼并严重,按人头纳税易致赋税不均,故纳税根据土地来算,相应的户籍制度与土地融合,适应了土地私有的社会发展要求(赋税制度的变革)。

思考:宋朝户籍制度变化的原因是什么?

(2)户籍制度

一、两宋的统治

客户占总数的比例(%)

41.07

36.07

35.72

34.84

客户占总数的比例为何越来越小?

主户是税户。因此,稳定和扩大主户,是宋代的一项基本国策。对于“衣食有余,稍能买田宅三五亩”的农户,政府都允许进入主户行列。同时,用各种办法招诱客户复业,或使置田,以为主户。北宋时还曾规定,县吏能招增户口者,加其俸缗,于是有的官吏竟把无田客户升为主户。这些,都使客户转为主户。

——宋昌斌《中国户籍制度史》

①宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变。

②除了征收类似唐朝的庸一样的代役金外,还经常再派发各种徭役。

③北宋中期王安石推行a.募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役;

b.方田均税法,清丈土地,按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

(3)赋税制度

北宋——王安石实施保甲制:将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

(4)基层组织

宋朝以后——宗族内部救助:宗族内部的救助活动逐渐兴起。北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。宗族通过设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者。

(5)社会救济和优抚政策

历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济。

特点

政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构,如宋朝的福田院。

宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。编纂于963年的《宋刑统》,其条目与《唐律疏议》基本相同,只是有些内容略有改变。天一阁所藏宋朝《天圣令》,是以唐《开元二十五年令》为蓝本。

6.法律与教化

(2)教化

背景:南宋后期程朱理学逐步建立统治地位。

传播方式:控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

表现:朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范。

(1)法律

①理学(儒学向基层渗透)

宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

②乡约(在乡里中订立的共同遵守的规约)

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

《吕氏乡约》书影

宋朝承唐制设御史台,地方划分路作为监察区。宋朝监察制度的重要变化是台谏合一,御史拥有了谏官的议事权,谏官拥有了御史的监察权。

7.官员的考核与监察

宋朝也制定了严格的标准考核官员。

同课章节目录