5.2 土壤的形成 学案 (含答案)2023-2024学年高一上学期地理湘教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 5.2 土壤的形成 学案 (含答案)2023-2024学年高一上学期地理湘教版(2019)必修第一册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 503.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五章 地球上的植被与土壤

第2节 土壤的形成

学习目标:

1.认识土壤的物质组成;理解土壤的形成因素。

2.掌握人类如何利用土壤的做法。

知识梳理:

一、土壤的形成与肥力发展

1.母质:风化作用形成的疏松堆积物。 是土壤形成的物质基础,因此也叫成土母质。

2.气候:气候是土壤形成的主要环境因素。与土壤形成关系密切的因素主要有 和 。

3.生物因素:

(1)概况:生物是土壤形成的 因素。包括 植物、土壤微生物和土壤动物。

(2)表现:

①最初自生 的出现使母质中有了氮素,接着地衣、苔薛植物相继出现,形成有机物质,为高等绿色植物生长创造了一定的养分和水分条件。

②植物能够选择吸收和集中土壤 。

③生物有机体产生大量的有机物质以及生物的生命活动,改善土壤的基本性质,形成良好的土壤结构,从而使土壤肥力得到发展。在生物的作用下,最终使母质发生了质的变化而成为有肥力的土壤。

4.地形:间接的环境因素,主要影响 的再分配,从而影响植被生长和土壤的发育。

5.时间:时间是土壤形成的强度因素。

二、土壤剖面

1.含义:从地面垂直向下的土壤 ,由一些形态各异的、大致与地面 展布的土层所构成。

2.土层主要类型:

(1)有机层:是土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的 为主。

(2)腐殖质层:是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈 或 。

(3)淋溶层:是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量 。

(4)淀积层:常与淋溶层相伴存在,是土壤物质沉淀、积累的层次。

(5)母质层和母岩层:是土壤形成发育的 物质基础,母质层为疏松的母岩层风化碎屑物质,为坚硬的岩石。

知识探究:

探究1 成土因素

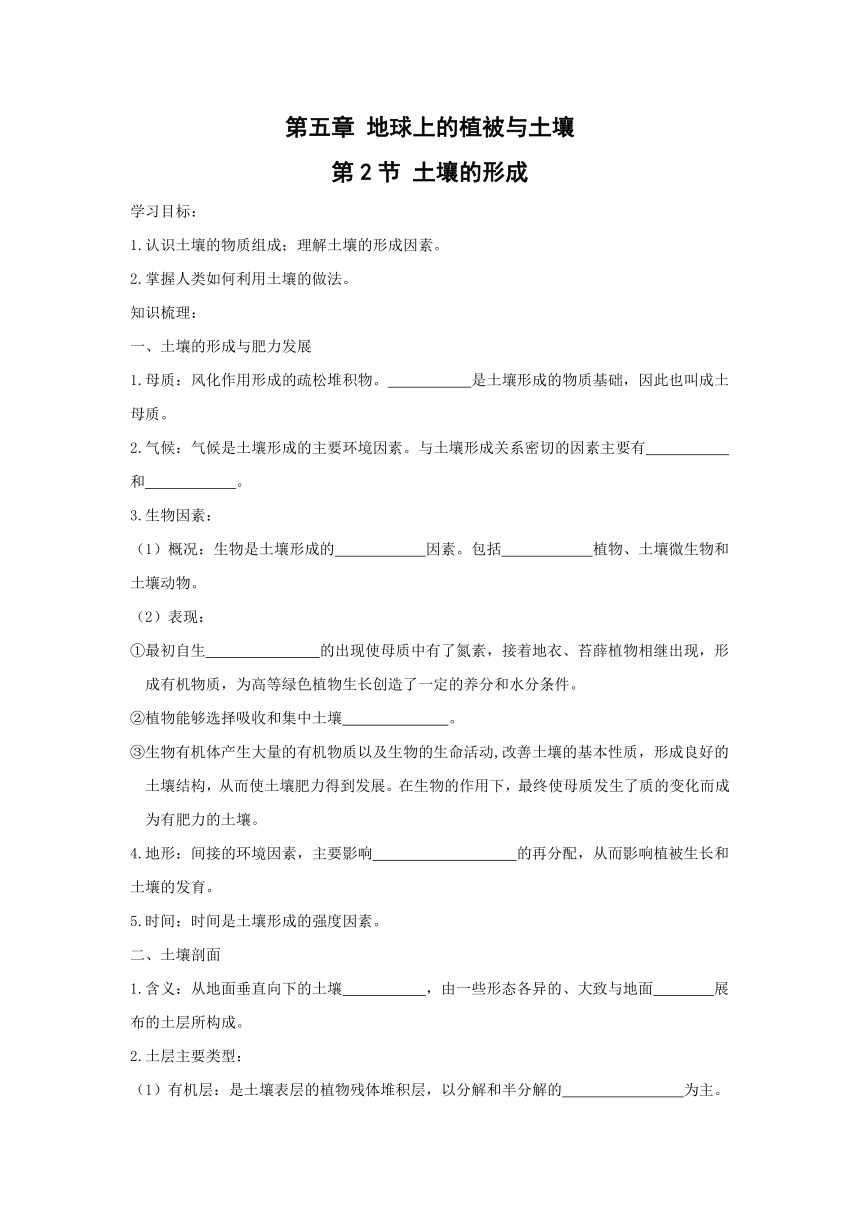

材料一 土壤有机质是指通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其中的碳元素即为土壤有机碳。土壤有机碳含量既与进入土壤的生物残体等有机物质多少有关,也与以土壤微生物分解作用为主的有机物质的损失有关。下图为土壤有机碳的影响因素与形成和演变过程示意图。

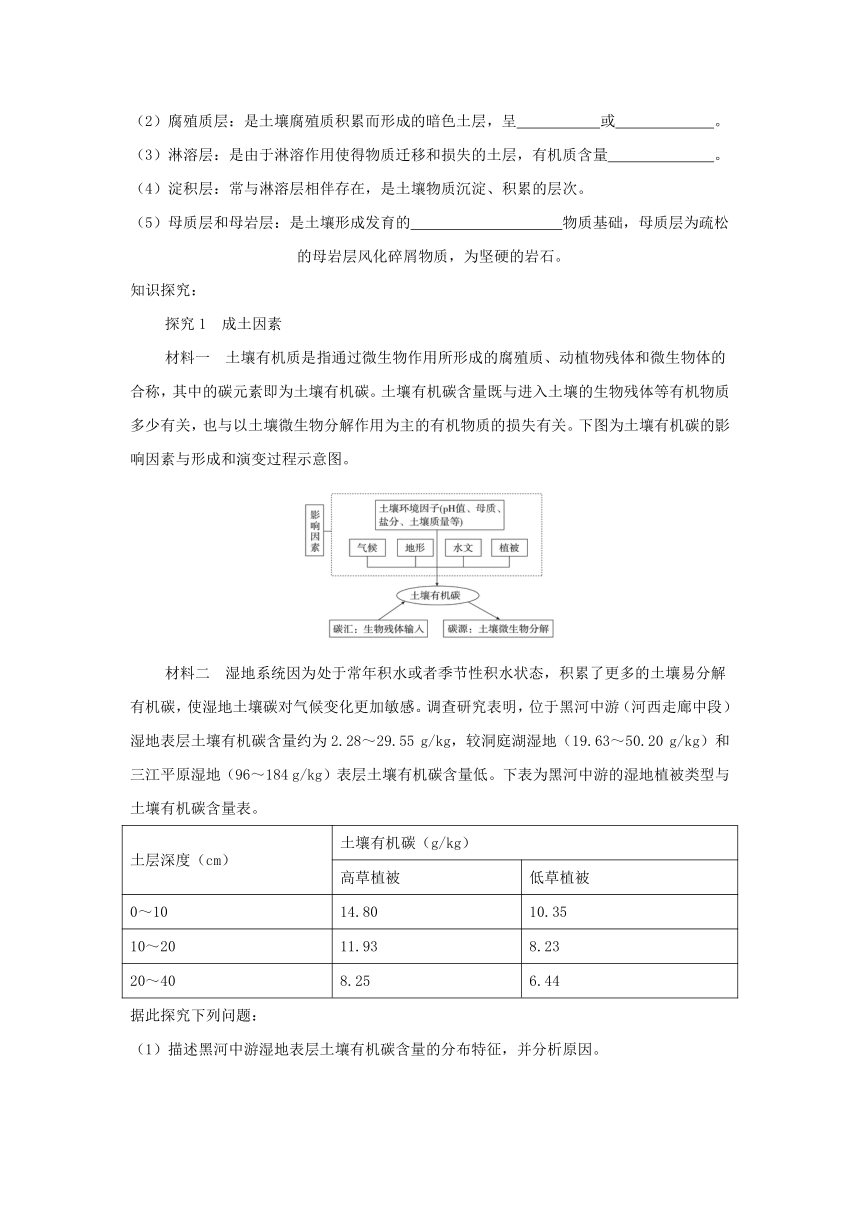

材料二 湿地系统因为处于常年积水或者季节性积水状态,积累了更多的土壤易分解有机碳,使湿地土壤碳对气候变化更加敏感。调查研究表明,位于黑河中游(河西走廊中段)湿地表层土壤有机碳含量约为2.28~29.55 g/kg,较洞庭湖湿地(19.63~50.20 g/kg)和三江平原湿地(96~184 g/kg)表层土壤有机碳含量低。下表为黑河中游的湿地植被类型与土壤有机碳含量表。

土层深度(cm) 土壤有机碳(g/kg)

高草植被 低草植被

0~10 14.80 10.35

10~20 11.93 8.23

20~40 8.25 6.44

据此探究下列问题:

(1)描述黑河中游湿地表层土壤有机碳含量的分布特征,并分析原因。

(2)黑河中游湿地大部分属于季节性积水湿地,推断相对积水季节而言,非积水季节该地表层土壤有机碳含量变化特点,并说明推断理由。

(3)洞庭湖湿地和三江平原湿地的表层土有机碳含量明显高于黑河中游湿地,试从气候角度分别指出洞庭湖湿地和三江平原湿地的表层土有机碳含量高的原因。

归纳整合:

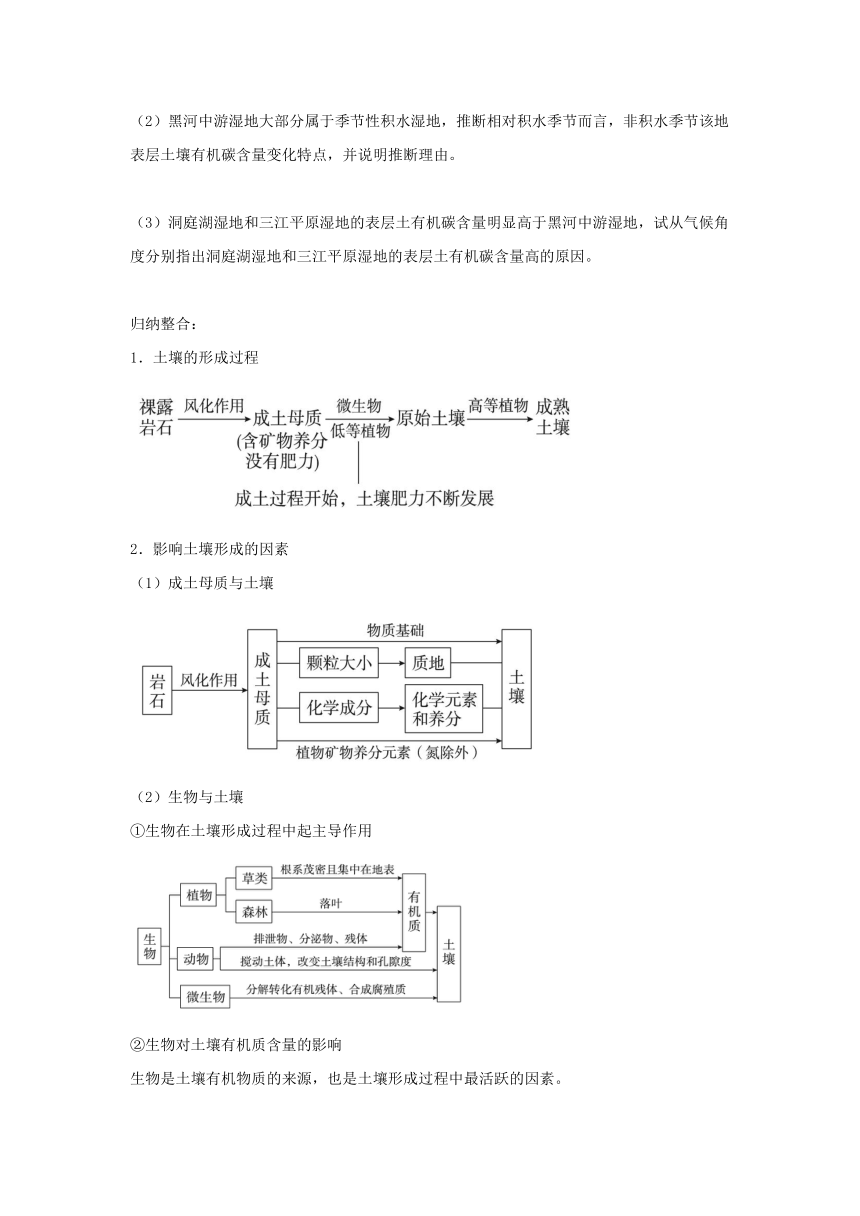

1.土壤的形成过程

2.影响土壤形成的因素

(1)成土母质与土壤

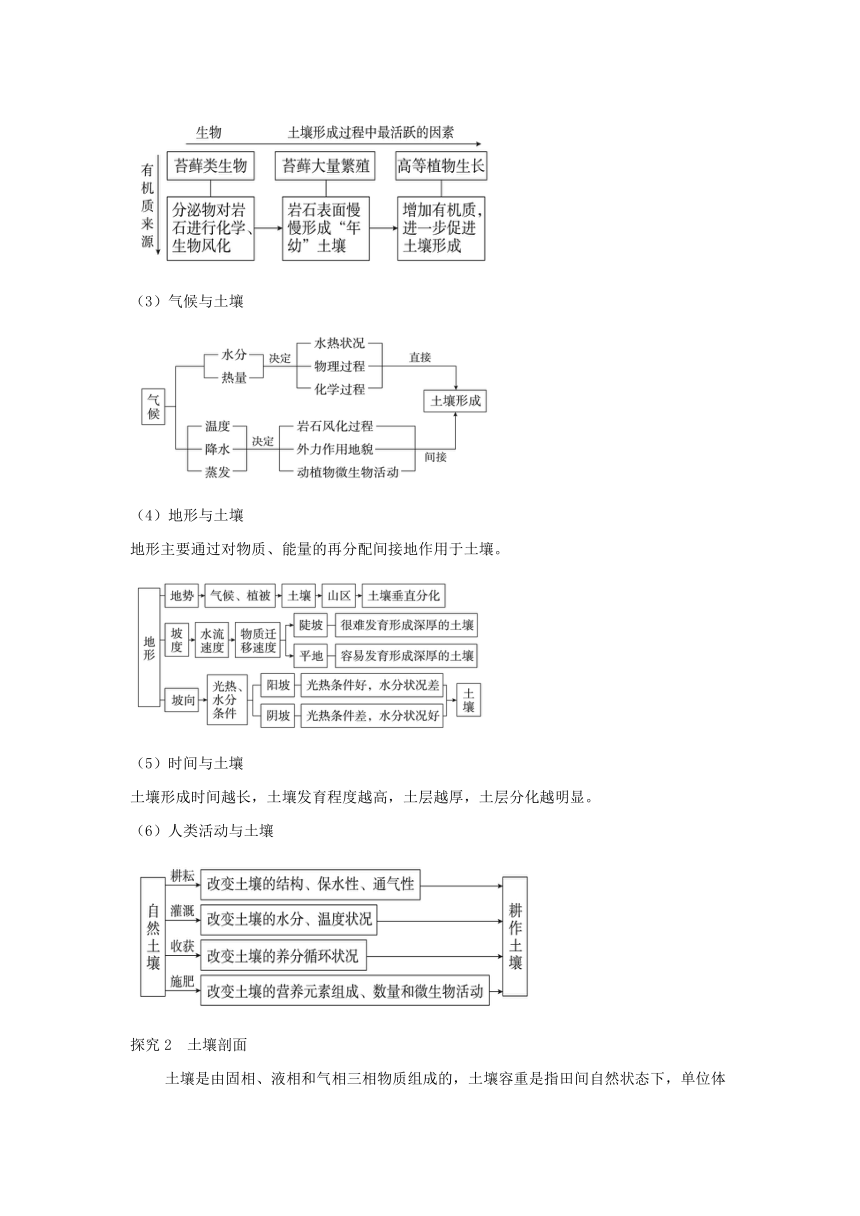

(2)生物与土壤

①生物在土壤形成过程中起主导作用

②生物对土壤有机质含量的影响

生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

(3)气候与土壤

(4)地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

(5)时间与土壤

土壤形成时间越长,土壤发育程度越高,土层越厚,土层分化越明显。

(6)人类活动与土壤

探究2 土壤剖面

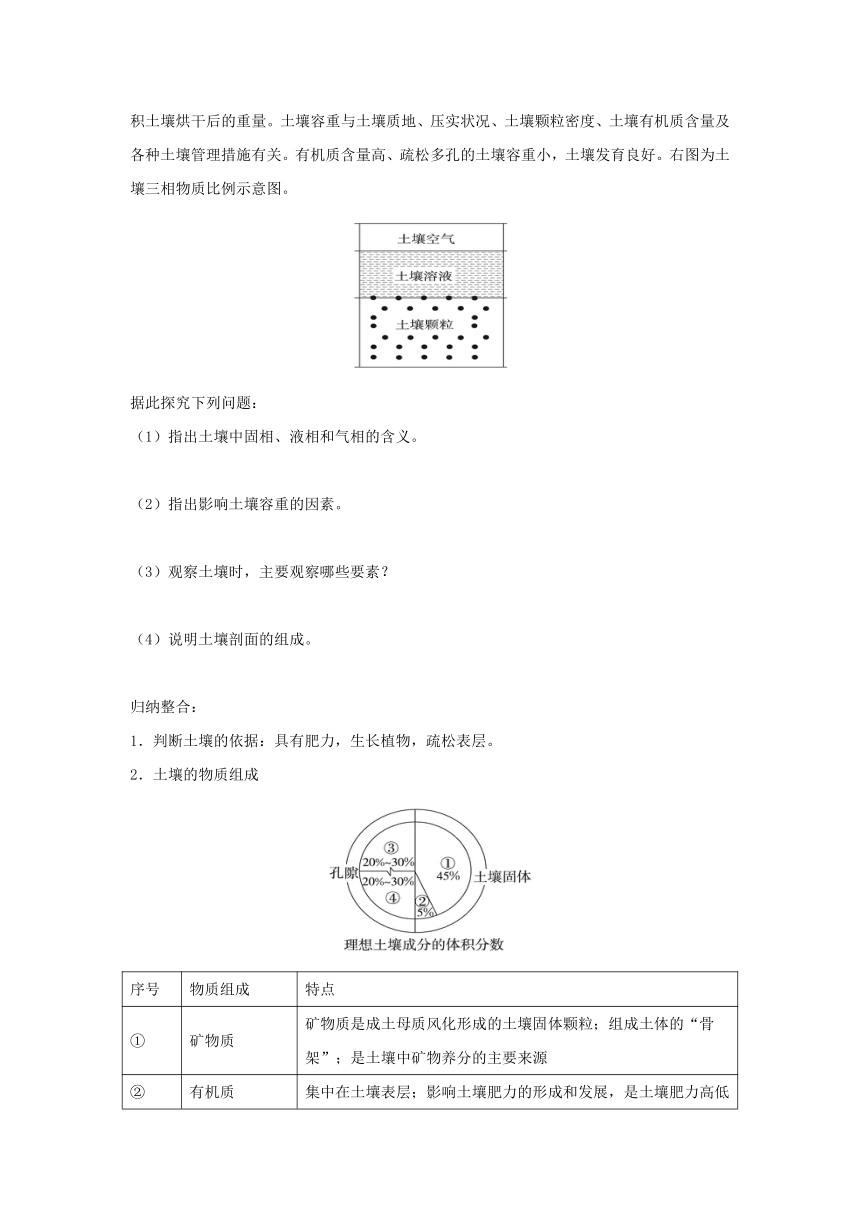

土壤是由固相、液相和气相三相物质组成的,土壤容重是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量。土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。右图为土壤三相物质比例示意图。

据此探究下列问题:

(1)指出土壤中固相、液相和气相的含义。

(2)指出影响土壤容重的因素。

(3)观察土壤时,主要观察哪些要素?

(4)说明土壤剖面的组成。

归纳整合:

1.判断土壤的依据:具有肥力,生长植物,疏松表层。

2.土壤的物质组成

序号 物质组成 特点

① 矿物质 矿物质是成土母质风化形成的土壤固体颗粒;组成土体的“骨架”;是土壤中矿物养分的主要来源

② 有机质 集中在土壤表层;影响土壤肥力的形成和发展,是土壤肥力高低的重要标志

③ 水分 具有很大的流动性,含量此消彼长;性状良好的土壤,既能通气透水,又能蓄水保温

④ 空气

3.土壤的组成与结构

课后练习:

土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水或溶液)和气相(土壤空气)三相物质组成的。土壤容重(ρb)是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量ρb=Ms/Vt=Ms/(Vs+Vw+Va),其中M表示物质质量,V表示物质体积。土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。下图为土壤三相物质比例示意图。据此完成第1~3题。

1.土壤容重越大( )

A.有机质含量越低

B.土壤孔隙度越高

C.单位体积土壤干重越轻

D.越利于作物生长

2.下列四种土壤中,土壤容重最小的是( )

A.东南丘陵的红壤

B.松嫩平原的黑土

C.三江平原的沼泽土

D.长江中下游平原的水稻土

3.下列措施不能降低土壤容重的是( )

A.引水灌溉

B.秸秆还田

C.深耕土地

D.红壤掺沙

下图中的P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数。据此完成第4~6题。

4.据图可知( )

A.该土壤的水分较少,植物易枯萎

B.该土壤通气透水,因而有机质含量不高

C.该土壤此时保温性可能不够好

D.该土壤呈酸性,可能为红壤

5.该土壤分布地区的气候类型可能是( )

A.热带沙漠气候

B.地中海气候

C.极地气候

D.温带季风气候

6.如果该土壤有时表层盐分升高,不利于作物生长,加剧这种现象的人类活动是( )

A.增施熟石灰 B.不合理灌溉

C.使用农药 D.毁林开荒

有机碳是衡量土壤肥力高低的主要指标。土壤碳、氮的含量不仅与温度、降水量等环境因子有关,而且与植被状况、土地利用方式及人类活动的干扰程度等有关。下图示意我国伊犁河谷北部山地不同植被带土壤有机碳含量变化。读图,完成第7~8题。

7.影响该山地土壤有机碳含量变化的主导因素是( )

A.植被覆盖度 B.海拔

C.降水 D.土层深度

8.调查发现,近年来高山草甸区的土壤有机碳含量减少趋势明显,主要原因最可能是( )

A.光照减弱,生物生产量减少,腐殖质减少

B.降水增多,土壤有机碳被雨水冲刷流失

C.气候变暖,植物生长快,消耗有机碳多

D.冬季放牧,草场畜牧超载导致植被破坏

9.阅读材料,完成下列各题。

埃尔埃希多地区(如下图小方框所示)曾是西班牙最贫瘠的地区之一,年降水量小于300毫米。随着政府颁布了一系列调动农业开发者积极性的政策,土壤“三明治式”的改良——当地农户利用沙土(表层)、有机肥(中层)和黏土(下层)令新土壤剖面呈现出三层结构,温室截留雨水和农业高科技的广泛应用,过去的贫瘠之地变成了欧洲“蔬菜之都”。

(1)埃尔埃希多地区的植被是 。

(2)分析埃尔埃希多地区土壤贫瘠的自然原因。

(3)简述埃尔埃希多地区采用“三明治式”改良土壤、提高土壤肥力的原因。

参考答案

一、1.母质 2.热量 降水 3.(1)主导 绿色 (2)固氮菌 养分 4.水热条件

二、1.纵断面 平行 2.(1)有机质(2)灰黑色 黑色(3)低(5)原始

探究1:(1)分布特征:高草植被的土壤有机碳含量高于低草植被;土壤有机碳含量随土层深度增加递减。

原因:高草植被生物残体输入多于低草植被;土层越浅,获得的生物残体量就越多,土壤有机碳在土壤中的含量就越多。

(2)变化特点:减少。

理由:当水位下降到湿地基低(底部)以下时,土壤有机碳中易于分解的部分会被微生物分解,成为碳源,释放CO2,降低土壤有机碳含量;随着水分的减少,生物量会随之减少,导致生物残体和土壤有机碳输入量减少。

(3)与黑河中游湿地相比,洞庭湖湿地处于亚热带季风区,纬度更低,降水更多,气候更为温暖湿润,植物可以终年生长,通过输入更多生物残体来增加土壤有机碳的含量;三江平原湿地属于温带季风气候区,纬度更高,气候温凉湿润,冬季漫长严寒,低温的条件使微生物分解有机碳速度减慢,形成大量积累。

探究2:(1)固相:有机质,矿物质。液相:水分。气相:空气。

(2)有机质含量,土壤孔隙,矿物质等。

(3)土壤颜色,土壤质地,土壤剖面等。

(4)自然土壤由有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层组成。耕作土壤由耕作层、犁底层和自然土层组成。

课后练习

1.A 2.B 3.A

解析:第1题,根据材料可知,土壤容重越大,有机质含量越低,土壤孔隙度越低,单位体积土壤干重越重,越不利于作物生长,选A项。第2题,根据材料,“有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好”,即土壤越肥沃,土壤容重越小,据此选B项。第3题,秸秆还田、深耕土地、红壤掺沙都可以增加土壤孔隙度,降低土壤容重;而引水灌溉使得土壤物质紧实,可能会提高土壤容重,选A项。

4.C 5.D 6.B

解析:第4题,理想的土壤体积组成是固体颗粒约占50%(矿物质占45%,有机质占5%),余下的水分和空气大约各占一半。如水分太多,则空气受到排挤,造成土温下降,土壤缺氧;如空气太多,会造成养分和水分供应不足,植物枯萎。P点固体颗粒约占51%,水分约占39%,空气约占10%。因此土壤中空气不足,水分过多。故选C项。第5题,P是我国某地土壤组成物质的体积分数,则其分布地区的气候类型可能是温带季风气候,该气候夏季多雨。A、B、C三项中的三种气候类型我国没有分布,故选D项。第6题,该土壤有时表层盐分升高,会产生土壤盐渍化现象。不合理灌溉如大水漫灌、只灌不排等都会使土壤盐分上升,产生土壤盐渍化现象。故选B项。

7.B 8.C

解析:第7题,图示山地不同植被带土壤有机碳含量变化,影响山地植被类型变化的主导因素是海拔,海拔不同,水热条件不同,植被类型不同,故影响该山地土壤有机碳含量变化的主导因素是海拔,B项对。植被覆盖度、降水、土层深度不是主要因素,A、C、D三项错。第8题,图示中整体上海拔越高,有机碳含量越多,说明有机碳含量与温度有相关性。近年来高山草甸区的土壤有机碳含量减少趋势明显,主要原因最可能是气候变暖,植物生长快,消耗有机碳多,C项对。光照、降水没有明显变化,A、B两项错。高山区是夏季放牧的牧场,D项错。

9.答案(1)亚热带常绿硬叶林

(2)地形主要为山地、丘陵,坡度大,土层薄;年降水量小,水源不足;夏季受高压控制,炎热干燥,蒸发量大,冬季处于西风的背风坡,焚风效应明显,气温较高,全年气候干旱;土壤为荒漠土,沙化严重,土地贫瘠。

(3)上层沙土透水性好,土壤中氧气充足;中层的有机肥可提升土壤肥力;下层为黏土,保水保肥,避免养分、水分下渗,保证土壤水分充足。

解析:第(1)题,埃尔埃希多地区紧临地中海,属于地中海气候,植被是亚热带常绿硬叶林。第(2)题,考查埃尔埃希多地区土壤贫瘠的自然原因。埃尔埃希多地区土壤贫瘠的自然原因主要从地势、土层、水源、干燥度等方面分析。地形主要为山地、丘陵,坡度大,土层薄;年降水量小,水源不足;夏季受高压控制,炎热干燥,蒸发量大,冬季处于西风的背风坡,焚风效应明显,气温较高,全年气候干旱;土壤为荒漠土,沙化严重,土地贫瘠。第(3)题,考查埃尔埃希多地区采用“三明治式”改良土壤、提高土壤肥力的原因。根据材料提示,当地农户利用沙土(表层)、有机肥(中层)和黏土(下层)令新的土壤剖面呈现出三层结构,结合三层结构和影响土壤肥力的水分、空气和有机质三方面进行分析,上层沙土透水性好,土壤中氧气充足;中间的有机肥可提升土壤肥力;下层为黏土,保水保肥,避免养分、水分下渗,保证土壤水分充足。

第2节 土壤的形成

学习目标:

1.认识土壤的物质组成;理解土壤的形成因素。

2.掌握人类如何利用土壤的做法。

知识梳理:

一、土壤的形成与肥力发展

1.母质:风化作用形成的疏松堆积物。 是土壤形成的物质基础,因此也叫成土母质。

2.气候:气候是土壤形成的主要环境因素。与土壤形成关系密切的因素主要有 和 。

3.生物因素:

(1)概况:生物是土壤形成的 因素。包括 植物、土壤微生物和土壤动物。

(2)表现:

①最初自生 的出现使母质中有了氮素,接着地衣、苔薛植物相继出现,形成有机物质,为高等绿色植物生长创造了一定的养分和水分条件。

②植物能够选择吸收和集中土壤 。

③生物有机体产生大量的有机物质以及生物的生命活动,改善土壤的基本性质,形成良好的土壤结构,从而使土壤肥力得到发展。在生物的作用下,最终使母质发生了质的变化而成为有肥力的土壤。

4.地形:间接的环境因素,主要影响 的再分配,从而影响植被生长和土壤的发育。

5.时间:时间是土壤形成的强度因素。

二、土壤剖面

1.含义:从地面垂直向下的土壤 ,由一些形态各异的、大致与地面 展布的土层所构成。

2.土层主要类型:

(1)有机层:是土壤表层的植物残体堆积层,以分解和半分解的 为主。

(2)腐殖质层:是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层,呈 或 。

(3)淋溶层:是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层,有机质含量 。

(4)淀积层:常与淋溶层相伴存在,是土壤物质沉淀、积累的层次。

(5)母质层和母岩层:是土壤形成发育的 物质基础,母质层为疏松的母岩层风化碎屑物质,为坚硬的岩石。

知识探究:

探究1 成土因素

材料一 土壤有机质是指通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其中的碳元素即为土壤有机碳。土壤有机碳含量既与进入土壤的生物残体等有机物质多少有关,也与以土壤微生物分解作用为主的有机物质的损失有关。下图为土壤有机碳的影响因素与形成和演变过程示意图。

材料二 湿地系统因为处于常年积水或者季节性积水状态,积累了更多的土壤易分解有机碳,使湿地土壤碳对气候变化更加敏感。调查研究表明,位于黑河中游(河西走廊中段)湿地表层土壤有机碳含量约为2.28~29.55 g/kg,较洞庭湖湿地(19.63~50.20 g/kg)和三江平原湿地(96~184 g/kg)表层土壤有机碳含量低。下表为黑河中游的湿地植被类型与土壤有机碳含量表。

土层深度(cm) 土壤有机碳(g/kg)

高草植被 低草植被

0~10 14.80 10.35

10~20 11.93 8.23

20~40 8.25 6.44

据此探究下列问题:

(1)描述黑河中游湿地表层土壤有机碳含量的分布特征,并分析原因。

(2)黑河中游湿地大部分属于季节性积水湿地,推断相对积水季节而言,非积水季节该地表层土壤有机碳含量变化特点,并说明推断理由。

(3)洞庭湖湿地和三江平原湿地的表层土有机碳含量明显高于黑河中游湿地,试从气候角度分别指出洞庭湖湿地和三江平原湿地的表层土有机碳含量高的原因。

归纳整合:

1.土壤的形成过程

2.影响土壤形成的因素

(1)成土母质与土壤

(2)生物与土壤

①生物在土壤形成过程中起主导作用

②生物对土壤有机质含量的影响

生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

(3)气候与土壤

(4)地形与土壤

地形主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

(5)时间与土壤

土壤形成时间越长,土壤发育程度越高,土层越厚,土层分化越明显。

(6)人类活动与土壤

探究2 土壤剖面

土壤是由固相、液相和气相三相物质组成的,土壤容重是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量。土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。右图为土壤三相物质比例示意图。

据此探究下列问题:

(1)指出土壤中固相、液相和气相的含义。

(2)指出影响土壤容重的因素。

(3)观察土壤时,主要观察哪些要素?

(4)说明土壤剖面的组成。

归纳整合:

1.判断土壤的依据:具有肥力,生长植物,疏松表层。

2.土壤的物质组成

序号 物质组成 特点

① 矿物质 矿物质是成土母质风化形成的土壤固体颗粒;组成土体的“骨架”;是土壤中矿物养分的主要来源

② 有机质 集中在土壤表层;影响土壤肥力的形成和发展,是土壤肥力高低的重要标志

③ 水分 具有很大的流动性,含量此消彼长;性状良好的土壤,既能通气透水,又能蓄水保温

④ 空气

3.土壤的组成与结构

课后练习:

土壤是由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水或溶液)和气相(土壤空气)三相物质组成的。土壤容重(ρb)是指田间自然状态下,单位体积土壤烘干后的重量ρb=Ms/Vt=Ms/(Vs+Vw+Va),其中M表示物质质量,V表示物质体积。土壤容重与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关。有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好。下图为土壤三相物质比例示意图。据此完成第1~3题。

1.土壤容重越大( )

A.有机质含量越低

B.土壤孔隙度越高

C.单位体积土壤干重越轻

D.越利于作物生长

2.下列四种土壤中,土壤容重最小的是( )

A.东南丘陵的红壤

B.松嫩平原的黑土

C.三江平原的沼泽土

D.长江中下游平原的水稻土

3.下列措施不能降低土壤容重的是( )

A.引水灌溉

B.秸秆还田

C.深耕土地

D.红壤掺沙

下图中的P点表示我国某地土壤组成物质的体积分数。据此完成第4~6题。

4.据图可知( )

A.该土壤的水分较少,植物易枯萎

B.该土壤通气透水,因而有机质含量不高

C.该土壤此时保温性可能不够好

D.该土壤呈酸性,可能为红壤

5.该土壤分布地区的气候类型可能是( )

A.热带沙漠气候

B.地中海气候

C.极地气候

D.温带季风气候

6.如果该土壤有时表层盐分升高,不利于作物生长,加剧这种现象的人类活动是( )

A.增施熟石灰 B.不合理灌溉

C.使用农药 D.毁林开荒

有机碳是衡量土壤肥力高低的主要指标。土壤碳、氮的含量不仅与温度、降水量等环境因子有关,而且与植被状况、土地利用方式及人类活动的干扰程度等有关。下图示意我国伊犁河谷北部山地不同植被带土壤有机碳含量变化。读图,完成第7~8题。

7.影响该山地土壤有机碳含量变化的主导因素是( )

A.植被覆盖度 B.海拔

C.降水 D.土层深度

8.调查发现,近年来高山草甸区的土壤有机碳含量减少趋势明显,主要原因最可能是( )

A.光照减弱,生物生产量减少,腐殖质减少

B.降水增多,土壤有机碳被雨水冲刷流失

C.气候变暖,植物生长快,消耗有机碳多

D.冬季放牧,草场畜牧超载导致植被破坏

9.阅读材料,完成下列各题。

埃尔埃希多地区(如下图小方框所示)曾是西班牙最贫瘠的地区之一,年降水量小于300毫米。随着政府颁布了一系列调动农业开发者积极性的政策,土壤“三明治式”的改良——当地农户利用沙土(表层)、有机肥(中层)和黏土(下层)令新土壤剖面呈现出三层结构,温室截留雨水和农业高科技的广泛应用,过去的贫瘠之地变成了欧洲“蔬菜之都”。

(1)埃尔埃希多地区的植被是 。

(2)分析埃尔埃希多地区土壤贫瘠的自然原因。

(3)简述埃尔埃希多地区采用“三明治式”改良土壤、提高土壤肥力的原因。

参考答案

一、1.母质 2.热量 降水 3.(1)主导 绿色 (2)固氮菌 养分 4.水热条件

二、1.纵断面 平行 2.(1)有机质(2)灰黑色 黑色(3)低(5)原始

探究1:(1)分布特征:高草植被的土壤有机碳含量高于低草植被;土壤有机碳含量随土层深度增加递减。

原因:高草植被生物残体输入多于低草植被;土层越浅,获得的生物残体量就越多,土壤有机碳在土壤中的含量就越多。

(2)变化特点:减少。

理由:当水位下降到湿地基低(底部)以下时,土壤有机碳中易于分解的部分会被微生物分解,成为碳源,释放CO2,降低土壤有机碳含量;随着水分的减少,生物量会随之减少,导致生物残体和土壤有机碳输入量减少。

(3)与黑河中游湿地相比,洞庭湖湿地处于亚热带季风区,纬度更低,降水更多,气候更为温暖湿润,植物可以终年生长,通过输入更多生物残体来增加土壤有机碳的含量;三江平原湿地属于温带季风气候区,纬度更高,气候温凉湿润,冬季漫长严寒,低温的条件使微生物分解有机碳速度减慢,形成大量积累。

探究2:(1)固相:有机质,矿物质。液相:水分。气相:空气。

(2)有机质含量,土壤孔隙,矿物质等。

(3)土壤颜色,土壤质地,土壤剖面等。

(4)自然土壤由有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层组成。耕作土壤由耕作层、犁底层和自然土层组成。

课后练习

1.A 2.B 3.A

解析:第1题,根据材料可知,土壤容重越大,有机质含量越低,土壤孔隙度越低,单位体积土壤干重越重,越不利于作物生长,选A项。第2题,根据材料,“有机质含量高、疏松多孔的土壤容重小,土壤发育良好”,即土壤越肥沃,土壤容重越小,据此选B项。第3题,秸秆还田、深耕土地、红壤掺沙都可以增加土壤孔隙度,降低土壤容重;而引水灌溉使得土壤物质紧实,可能会提高土壤容重,选A项。

4.C 5.D 6.B

解析:第4题,理想的土壤体积组成是固体颗粒约占50%(矿物质占45%,有机质占5%),余下的水分和空气大约各占一半。如水分太多,则空气受到排挤,造成土温下降,土壤缺氧;如空气太多,会造成养分和水分供应不足,植物枯萎。P点固体颗粒约占51%,水分约占39%,空气约占10%。因此土壤中空气不足,水分过多。故选C项。第5题,P是我国某地土壤组成物质的体积分数,则其分布地区的气候类型可能是温带季风气候,该气候夏季多雨。A、B、C三项中的三种气候类型我国没有分布,故选D项。第6题,该土壤有时表层盐分升高,会产生土壤盐渍化现象。不合理灌溉如大水漫灌、只灌不排等都会使土壤盐分上升,产生土壤盐渍化现象。故选B项。

7.B 8.C

解析:第7题,图示山地不同植被带土壤有机碳含量变化,影响山地植被类型变化的主导因素是海拔,海拔不同,水热条件不同,植被类型不同,故影响该山地土壤有机碳含量变化的主导因素是海拔,B项对。植被覆盖度、降水、土层深度不是主要因素,A、C、D三项错。第8题,图示中整体上海拔越高,有机碳含量越多,说明有机碳含量与温度有相关性。近年来高山草甸区的土壤有机碳含量减少趋势明显,主要原因最可能是气候变暖,植物生长快,消耗有机碳多,C项对。光照、降水没有明显变化,A、B两项错。高山区是夏季放牧的牧场,D项错。

9.答案(1)亚热带常绿硬叶林

(2)地形主要为山地、丘陵,坡度大,土层薄;年降水量小,水源不足;夏季受高压控制,炎热干燥,蒸发量大,冬季处于西风的背风坡,焚风效应明显,气温较高,全年气候干旱;土壤为荒漠土,沙化严重,土地贫瘠。

(3)上层沙土透水性好,土壤中氧气充足;中层的有机肥可提升土壤肥力;下层为黏土,保水保肥,避免养分、水分下渗,保证土壤水分充足。

解析:第(1)题,埃尔埃希多地区紧临地中海,属于地中海气候,植被是亚热带常绿硬叶林。第(2)题,考查埃尔埃希多地区土壤贫瘠的自然原因。埃尔埃希多地区土壤贫瘠的自然原因主要从地势、土层、水源、干燥度等方面分析。地形主要为山地、丘陵,坡度大,土层薄;年降水量小,水源不足;夏季受高压控制,炎热干燥,蒸发量大,冬季处于西风的背风坡,焚风效应明显,气温较高,全年气候干旱;土壤为荒漠土,沙化严重,土地贫瘠。第(3)题,考查埃尔埃希多地区采用“三明治式”改良土壤、提高土壤肥力的原因。根据材料提示,当地农户利用沙土(表层)、有机肥(中层)和黏土(下层)令新的土壤剖面呈现出三层结构,结合三层结构和影响土壤肥力的水分、空气和有机质三方面进行分析,上层沙土透水性好,土壤中氧气充足;中间的有机肥可提升土壤肥力;下层为黏土,保水保肥,避免养分、水分下渗,保证土壤水分充足。