8.23生态系统及其稳定性 期末知识点+练习 北师大版八年级下册 (含解析)

文档属性

| 名称 | 8.23生态系统及其稳定性 期末知识点+练习 北师大版八年级下册 (含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 393.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 10:44:28 | ||

图片预览

文档简介

第23章 生态系统及其稳定性

1.生态因素分为生物因素和非生物因素。

2. 生物因素是指影响某种生物个体生活的其他所有生物,非生物因素:非生物因素主要有光、水、湿度和温度等。

3. 温度

-植物:

1)影响种子的萌发

2)如北方-针叶植物,南方--阔叶植物等等

3)山寺桃花始盛开,植物开花,春暖花开

4)南方,温度高,降雨量多——热带雨林

北方,温度低,降水总量少——草原、荒漠

——动物

冬眠、迁徙、北极熊水分(极度缺水、水分比较充足)

荒漠:植物根系分布很深如胡杨树、 叶形为刺如仙人掌、水源比较充足的地方绿色植物多,动植物分布也多,在沙漠中,只有耐旱的动物。

4. 阳光——主要影响植物的品质和分布

(1)动物猫头鹰日落而出,大多数动物日出而作

(2)如开花的季节和时间,长日照开花植物——迎春花、杜丹、油菜 短日照——菊花、牵牛花

(3)新疆西瓜东北大米的品质

(4)喜阳——松、小麦、玉米,喜阴:田七、蕨类、人参。

(5)绿藻通常分布在海洋表层、红藻通常分布在近海底层等

5.生物因素(生物种内和种间关系并举例2例)生物因素包括:种内关系和种间关系,种内关系又分为种内互助和种内斗争。

生物之间常见的关系有:竞争关系——草与水稻 牛和羊同吃草

捕食关系——大鱼吃小鱼

寄生关系——菟丝子和黄瓜、跳蚤与狗、蛔虫和人

共生关系——根瘤菌和豆科植物 小丑鱼和海葵

1.旗形树适应长期刮单一风向的环境;

2.仙人掌的茎变为肉质储存大量水分、叶变为刺状减少水分的散失,根系发达与干旱缺水的沙漠环境相适应;

3.北极熊厚厚的脂肪层,可以起到保温作用,适应寒冷的北极环境。

再比如:拟态——枯叶蝶;保护色——壁虎;警戒色——鲜艳的蘑菇、箭毒蛙

4.生物对环境有影响实例如:

(1)蚯蚓改良土壤;

(2)千里之堤毁于蚁穴;

(3)蝗灾啃食庄稼

(4)植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等都说明生物对环境有影响.

(5)大树底下好乘凉。森林里空气 清新(森林净化空气、调节气候)

1.生态系统由一定自然区域内,所有生物及其生活的环境共同构成。生态系统由生物和非生物环境组成。

生物部分:生产者——植物, 消费者——动物,分解者——腐生性细菌和真菌(微生物)

非生物环境包括阳光,温度,水分,空气,和土壤等因素。

2.生态系统的类型:

海洋生态系统——氧气的主要来源

淡水生态系统

农田生态系统

城市生态系统

森林生态系统——地球之肺

荒漠生态系统

湿地生态系统——地球之肾

草原系统

3.生物的多样性

遗传多样性——世界上没有两片一模一样的叶子

物种多样性——种类丰富多样

生态系统的多样性——生物+环境 保护栖息地

1.食物链不同生物之间由于食物关系而形成的链条式的联系。

2.食物链的注意事项:

1)数条数

2)写食物链(从生产者开始、止于最高级消费者,箭头的方向指向捕食者,中间不能停止)

3.食物网——各条食物链相互交叉连结在一起,形成复杂的网状结构,称为食物网。

4.能量沿食物链单向流动和逐级递减(能量金字塔、数量金字塔)

5.最终能量来源——太阳,直接能量来源——绿色植物

6.能量流动的特点:单向流动、逐级递减,传递效率为10%~20%。

7.物质在生物之间和非生物之间循环

8.物质循环概念:组成生物体的基本元素在生物群落与无机环境之间的往返运动。

9.特点:物质循环带有全球性

生态系统的物质,循环反复出现,循环流动,不会消失,生物可反复利用。

10.能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

11. 生物富集——某些有害物质会通过食物链不断积累

12.借助食物链,生物间彼此制约,数量、比例维持在一定水平----生态系统的自我调节能力。

13.生态系统具有稳定性、一定的自我调节能力、调节能力是有限的、森林生态系统的调节能力强。

14.生态系统的自我调节能力是有限的,比如人为因素:(1)过度放牧。(2)过度砍伐(3)毁林开荒(4)大量捕杀野生动物(5)污水的排放

自然因素:(1)火山爆发。(2)地震(3)泥石流(4)洪水泛滥(5)台风海啸超过一定的程度,生态系统就会遭到破坏。

1.同一品种的小麦,在肥沃土壤中的植株生长健壮,在贫瘠土壤中的植株生长瘦弱,说明小麦生长需要( )

A.阳光 B.水分 C.空气 D.无机盐

2.“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”能影响草生活的非生物因素有( )

①人②阳光③空气④牛

A.②③ B.③④ C.①④ D.①②

3.《国际湿地公约》第十四届缔约方大会(RAMSARCOP14),于2022年11月5日在中国武汉的东湖国际会议中心(ELICC)和瑞士日内瓦的日内瓦国际会议中心(CICG)举行。会议确立武汉为全球国际湿地城市之一。武汉建立了越来越多的湿地生态保护区,鸟类种类和数量越来越多,这一现象说明( )

A.环境可以影响生物的分布 B.环境的改变可以提高生物的逃生能力

C.生物能够适应一定的环境 D.生物能够影响环境

4.在自然环境中,生物必须适应环境才能生存下去。下列属于生物适应环境的是( )

A.干旱使农作物减产

B.仙人掌的叶退化成刺

C.苔藓腐蚀岩石形成土壤

D.蚯蚓能疏松土壤

5.在水稻田中,影响水稻生活的生物因素是( )

①阳光 ②水分 ③田鼠 ④空气 ⑤水稻螟虫 ⑥杂草

A.①②③ B.①③④ C.③④⑤ D.③⑤⑥

6.下列有关生物与环境关系的叙述中,正确的是( )

A.“大树底下好乘凉”说明生物适应环境

B.“千里之堤,毁于蚁穴”体现了环境对生物的影响

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物因素对生物的影响

D.“生于淮南为橘,生于淮北为枳”反映了生物对环境的影响

7.诗词、成语、俗语使人们熟识并广泛使用的词组或短句,其中有许多蕴含着丰富的生物学知识。下列不能体现生物因素对生物影响的是( )

A.螳螂捕蝉,黄雀在后

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

D.两虎相争,必有一伤

8.成百上千只蚂蚁生活在一起,组成一个大“家庭”,“家庭”成员之间有分工合作,井然有序。蚂蚁的这种关系属于( )

A.合作 B.捕食 C.竞争 D.寄生

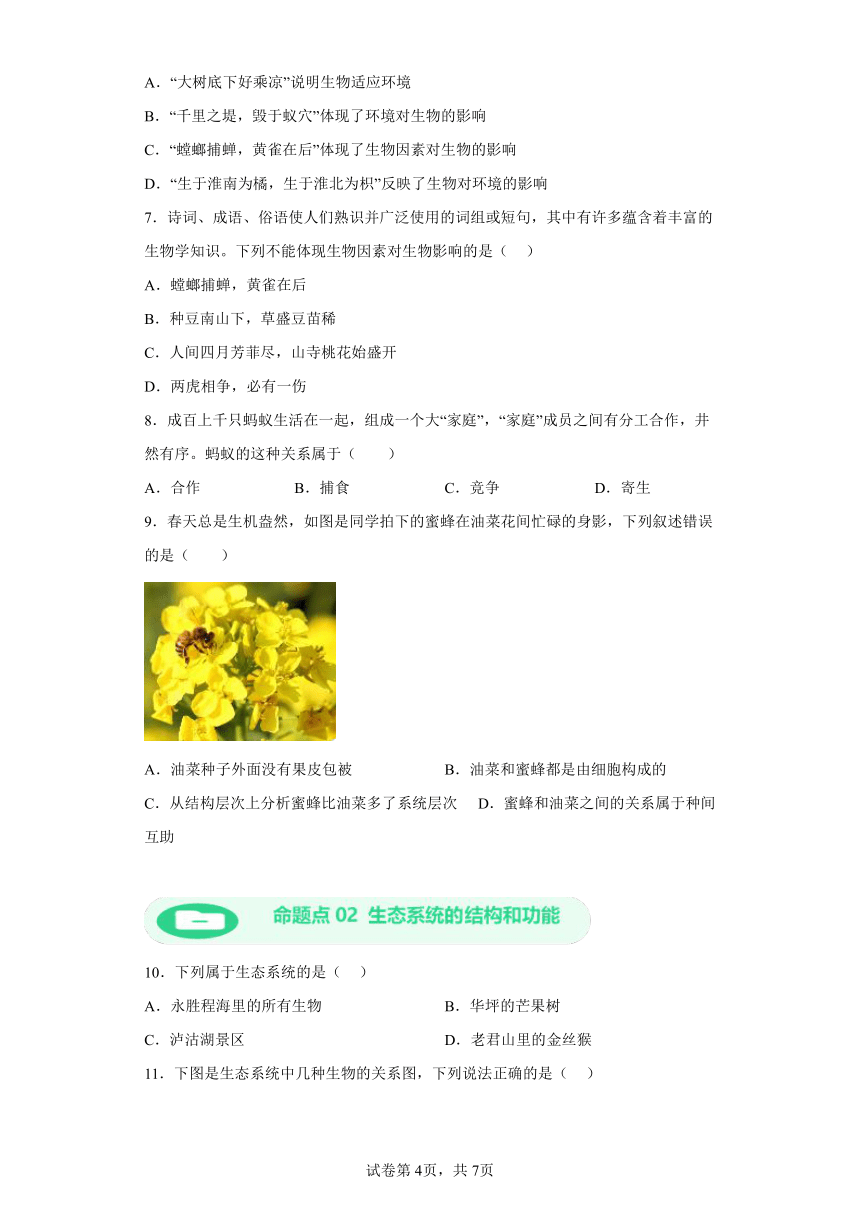

9.春天总是生机盎然,如图是同学拍下的蜜蜂在油菜花间忙碌的身影,下列叙述错误的是( )

A.油菜种子外面没有果皮包被 B.油菜和蜜蜂都是由细胞构成的

C.从结构层次上分析蜜蜂比油菜多了系统层次 D.蜜蜂和油菜之间的关系属于种间互助

10.下列属于生态系统的是( )

A.永胜程海里的所有生物 B.华坪的芒果树

C.泸沽湖景区 D.老君山里的金丝猴

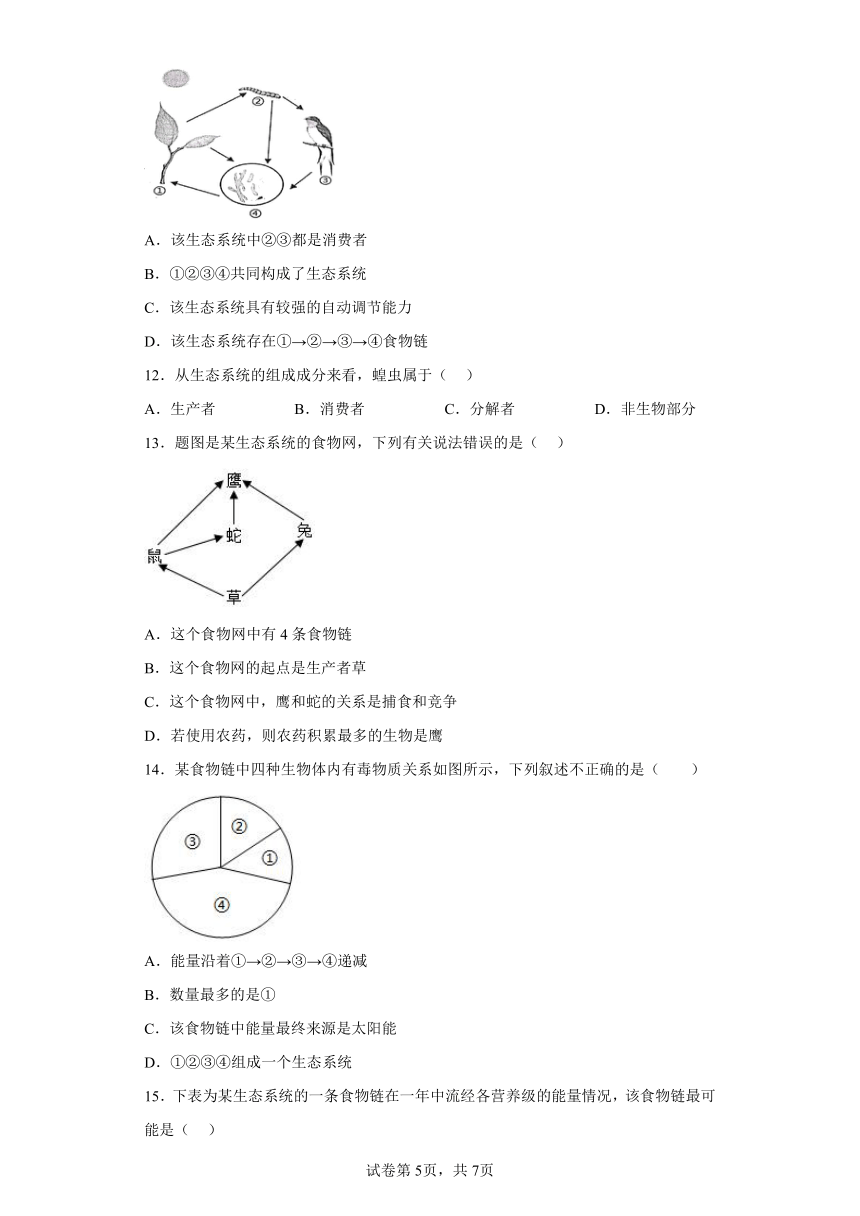

11.下图是生态系统中几种生物的关系图,下列说法正确的是( )

A.该生态系统中②③都是消费者

B.①②③④共同构成了生态系统

C.该生态系统具有较强的自动调节能力

D.该生态系统存在①→②→③→④食物链

12.从生态系统的组成成分来看,蝗虫属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物部分

13.题图是某生态系统的食物网,下列有关说法错误的是( )

A.这个食物网中有4条食物链

B.这个食物网的起点是生产者草

C.这个食物网中,鹰和蛇的关系是捕食和竞争

D.若使用农药,则农药积累最多的生物是鹰

14.某食物链中四种生物体内有毒物质关系如图所示,下列叙述不正确的是( )

A.能量沿着①→②→③→④递减

B.数量最多的是①

C.该食物链中能量最终来源是太阳能

D.①②③④组成一个生态系统

15.下表为某生态系统的一条食物链在一年中流经各营养级的能量情况,该食物链最可能是( )

生物 甲 乙 丙 丁

能量/(J/m2) 1.41×107 1.59×106 8.71×107 8.80×104

A.甲→乙→丙→丁 B.丁→丙→乙→甲

C.丙→甲→乙→丁 D.丙→乙→甲→丁

16.生物圈是最大的生态系统。生物圈指的是( )

A.地球上的所有生物 B.大气圈、水圈和岩石圈的全部

C.地球上所有生物能够生活的地方 D.地球上所有生物以及它们所生活的环境

17.生物圈是最大的生态系统,下列有关生物圈的叙述错误的是( )

A.生物圈是所有生物共同的家园

B.生物圈的范围包括大气圈、水圈、岩石圈

C.生物圈包括地球上全部的生物及其生存环境

D.生物圈包含所有不同类型的生态系统

18.生物圈是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统。下列关于生物圈的说法错误的是( )

A.生物圈包括地球上所有的生物以及他们所生活的环境

B.不同地域环境和生物种类千差万别,形成了多种多样的生态系统

C.生物可以到达不同的生态系统,让不同的生态系统之间建立起联系

D.生物圈包括岩石圈、水圈和大气圈

19.“武汉是我家,文明靠大家。”创建全国文明城市,人人有责。下列做法中不利于环境保护的是( )

A.使用一次性筷子 B.生活垃圾分类回收

C.乘坐电动车低碳绿色出行 D.节假日互赠电子贺卡

20.关于生态系统的自动调节能力的叙述错误的是( )

A.在自然状态下,生态系统中各种生物的数量和比例是相对稳定的

B.因为生态系统具有自我调节能力,各种生物成分之间才能长时间保持一种动态的平衡

C.如果给生态系统的生物提供充足的食物,生物就能不断地繁殖下去

D.生态系统具有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有一定限度的

21.“绿水逶迤去,青山相向开。”党的十八大以来,国家更加重视生态文明建设,人民群众切身感受到蓝天白云、绿水青山带来的幸福感,美丽中国正在不断变为现实。图一为某森林生态系统的部分食物网,图二为该生态系统的物质循环模式图(甲、乙、丙表示生物成分,A、B、C是乙中存在着食物关系的三种生物,①②③④表示某些生理过程)。请据图分析作答:

(1)在森林生态系统中影响草生长的阳光、老鼠、蝗虫等因素统称 ,作为一个完整的生态系统,图一种未体现的生物成分是 。

(2)图二中,若A、B、C表示图一中具有食物关系的三种生物,则B对应的图一中的生物是 。图二中甲代表的生物对应图一中的生物是 。

(3)图二中,生物体内的碳返回无机环境的生理过程有 (填序号)

(4)随着生态环境持续明显向好,生物种类明显增加,所以保护生物多样性的根本措施是 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【分析】生物圈为生物的生存提供的基本条件:动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。

【详解】根据题意,肥沃的土壤中无机盐含量高于贫瘠的土壤中,因此,题干信息说明了小麦生长需要无机盐,D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.A

【分析】环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:阳光、空气、温度、水、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】结合分析,①人和④牛属于生物因素,②阳光和③空气属于非生物因素,A符合题意。

故选A。

3.A

【分析】生物与环境的关系: 生物适应环境,同时也影响环境;环境也影响生物。

【详解】A.建立了越来越多的湿地生态保护区,鸟类生存环境条件得到了改善,鸟类种类和数量越来越多,这一现象说明环境可以影响生物的分布,A符合题意。

B.建立了越来越多的湿地生态保护区,环境的确得到了改变,但是并没有内容可以体现可以提高生物的逃生能力,B不符合题意。

CD.先有建立了越来越多的湿地生态保护区,后有鸟类生存环境条件得到了改善,这里体现的是环境影响生物,不能体现生物对环境的适应性和对环境的影响,CD不符合题意。

故选A。

4.B

【分析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境,如蚯蚂改良土壤,千里之堤,毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

【详解】A.生物的生存需要一定的环境条件,如生物所必需的氧气和营养物质的运输都必需在水中才能进行,水是构成细胞的主要成分,干旱会造成粮食减产,体现了环境对生物的影响,A不符合题意。

B.仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,B符合题意。

C.苔藓植物能腐蚀岩石,形成土壤,是自然界重要的“拓荒者”,体现了生物对环境的影响,C不符合题意。

D.蚯蚓疏松土壤,增加土壤肥力,体现了生物对环境的影响,D不符合题意。

故选B。

5.D

【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。

【详解】非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。水稻田间的③田鼠、⑤水稻螟虫、⑥杂草属于影响水稻生活的生物因素;水稻进行光合作用需要阳光、水、空气(二氧化碳),①阳光、水②分、④空气等属于非生物因素。

故选D。

6.C

【分析】生物与环境的关系:生物适应环境,生物影响环境,环境影响生物。生物适应环境是指生物为了生存下去,在生活习性或者形态结构上力求与环境保持一致。生物影响和改变环境是指由于生物的存在或者某些活动,使得环境有了改观或变化。环境影响生物是指生物的生活受生存空间或生活环境的制约。

【详解】A.大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多。因此,大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,A错误。

B.“千里之堤,溃于蚁穴”是白蚁在大堤内挖穴活动导致大堤的牢固性降低,洪水来临时容易溃堤,表明生物白蚁对环境大堤的影响,体现了生物影响环境,B错误。

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂。该语句揭示的是动物之间的捕食关系,体现了生物因素对生物的影响,C正确。

D.柑橘主要分布于我国南方,南方与北方环境因素中温度差别较大,而温度影响生物的分布、生长和发育。柑橘是热带水果,它的生长需要较高的温度,南方温度高适合柑橘生长;而北方温度较低,不适宜柑橘生长,会影响柑橘的色泽、口感品质。因此,“生于淮南为橘,生于淮北为枳”反映了非生物因素温度对生物的影响,D错误。

故选C。

7.C

【分析】环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素,包括非生物因素和生物因素。非生物因素有光、温度、水、空气等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】结合分析可知:“螳螂捕蝉,黄雀在后”、“种豆南山下,草盛豆苗稀”、“两虎相争,必有一伤”都体现了生物因素对生物影响;而“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了温度这个非生物因素对生物的影响。故C正确,ABD错误。

故选C。

8.A

【分析】生物之间的关系:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助和种内竞争;种间关系又有①共生、②寄生、③捕食、④种间竞争几种方式。

【详解】A.成百上千的白蚁生活在一起,共同寻找食物,组成一个大“家庭”,“家庭”成员间分工合作是一种合作关系,故A正确。

B.捕食是一种生物以它种生物为食的种间关系,故B错误。

C.竞争是指两种生物生活在一起,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象,故C错误。

D.寄生是指一种生物需要在另一种生物体内生活,从中摄取营养才得以生长繁殖,故D错误。

故选A。

9.A

【分析】生物之间的关系包括:种内关系和种间关系,种内关系又分为种内互助(合作关系)和种内竞争。

裸子植物的种子无果皮包被着,裸露;被子植物的种子外面有果皮包被着,能形成果实。

【详解】A.油菜属于被子植物,种子外面有果皮包被,能形成果实,A错误。

B.除病毒外,生物体都是由细胞构成的。因此油菜和蜜蜂都是由细胞构成的,B正确。

C.动物体的结构层次:细胞→组织→器官→系统→动物体,植物体的结构层:细胞→组织→器官→植物体。蜜蜂是动物,油菜是植物,因此从结构层次上分析蜜蜂比油菜多了系统这一结构层次,C正确。

D.蜜蜂采花粉,是不同种生物之间的互助关系,D正确。

故选A。

10.C

【分析】在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。一个完整的生态系统包括非生物部分和生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(主要是植物)、消费者(主要是动物)和分解者(腐生的细菌、真菌)组成。

【详解】结合分析可知:“泸沽湖景区”是生物与环境所形成的统一的整体,属于生态系统;而“永胜程海里的所有生物”仅是生态系统中的生物部分、“华坪的芒果树”仅是生态系统中的一种植物、“老君山里的金丝猴”仅属于生态系统中的一种动物,故C正确,ABD错误。

故选C。

11.A

【分析】在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(主要是绿色植物)、消费者(主要是动物)和分解者(主要是腐生的细菌、真菌)。

【详解】A.生态系统的生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。所以图中:①是生产者,②③是消费者,④是分解者,A正确。

B.生态系统包括生物成分和非生物成分,图中①②③④构成了生物成分,但是还缺少非生物成分,B错误。

C.生态系统中生物种类越多,生态系统的成分越复杂,营养结构越复杂,自动调节能力越大。该生态系统生物种类少,自动调节能力弱,C错误。

D.食物链:在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链。图中只有一条食物链,①→②→③,D错误。

故选A。

12.B

【分析】生态系统是由非生物成部分和生物部分组成;非生物部分包括阳光、空气、水等;生物部分包括生产者---植物,消费者---动物,分解者---腐生细菌、真菌。

【详解】生产者能将环境中的无机物合成储藏能量的有机物;消费者直接或间接以生产者为食,将生产者的一部分有机物和能量转化成自身的一部分物质和能量;分解者能将动植物遗体或遗物中的有机物分解成无机物,使生态系统的物质得以循环;非生物部分包括阳光、空气、水等;所以蝗虫是动物,属于消费者。

故选B。

13.A

【分析】食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。图中食物链有:草→鼠→鹰,草→鼠→蛇→鹰,草→兔→鹰。

【详解】A.根据分析可知,这个食物网中有3条食物链,A错误。

B.草是生产者,生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分,B正确。

C.鹰以蛇为食,因此鹰和蛇之间是捕食关系,同时鹰和蛇都以鼠为食,所以它们之间还有竞争关系,C正确。

D.某些有毒物质沿着食物链积累,营养级别越高,有毒物质在体内积累的越多;若使用农药,则农药积累最多的生物是鹰,因为鹰在食物链的末端,营养级别最高,D正确。

故选A。

14.D

【分析】1、食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。2、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。3、图中,四种生物组成的食物链是①→②→③→④。

【详解】A.有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集,所以图中是食物链是①→②→③→④,所以能量沿着①→②→③→④递减,A正确。

B.数量最多的是处在第一营养级的生产者,即①,B正确。

C. 该食物链中能量最终来源是生产者固定的太阳能,C正确。

D. 生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌),图中②③④属于消费者,①属于生产者,D错误。

故选D。

15.C

【分析】生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环规律。

【详解】根据生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环规律。由表格信息可以看出:能量最多的是丙,其它依次是甲、乙、丁,所以该生态系统的一个食物链为:丙→甲→乙→丁,因此ABD错误,C正确。

故选C。

16.D

【分析】生物圈就是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,因此生物圈是一个生态系统,而且是最大的生态系统。

【详解】生物圈就是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,因此生物圈是一个生态系统,而且是最大的生态系统。生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深处,厚度约为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,生物圈是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园,故D符合题意,ABC 不符合题意。

故选D。

17.B

【分析】生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深度,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈底部、水圈的大部和岩石圈的表面。

【详解】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括所有的生态系统,是最大的生态系统,是所有生物共同的家园,因此ACD正确,B错误。

故选B。

18.D

【分析】生物圈就是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,因此生物圈是一个生态系统,而且是最大的生态系统。

【详解】地球上所有的生物与其环境的总和就叫生物圈。生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深处,厚度约为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。不同地域环境和生物种类千差万别,形成了多种多样的生态系统,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,生物可以到达不同的生态系统,让不同的生态系统之间建立起联系,使生物圈成为一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园,D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

19.A

【分析】人类与自然的关系是共存,而不是征服。地震、泥石流、洪水频频发生。因此,必须倡导并树立一种人与自然的和谐理念,也是当务之急。提高环保意识,践行低碳生活,实现绿色和谐家园,要我们从现在做起、从身边做起。

【详解】A.使用一次性筷子,会加大对植被、竹子等材料的需求增大,进而影响环境,A符合题意。

B.生活垃圾分类回收可以减少污染,变废为宝,回收再利用,节约资源,B不符合题意。

C.乘坐电动车低碳绿色出行,可以减少私家车的使用,减少石油的使用,也可以减轻汽车尾气的排放污染大气,C不符合题意。

D.节假日互赠电子贺卡,可以减少纸质贺卡的应用,进一步减小造纸材料的需求,保护植被,D不符合题意。

故选A。

20.C

【分析】生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。生态系统有自我调节能力,但有一定的限度。

【详解】A.在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的,即生态平衡,A正确。

B.在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。所以,生态平衡是一种动态的平衡,B正确。

C.生态系统中的各种生物通过捕食关系形成了错综复杂的关系,他们相互依存、相互影响,即使具有丰富的食物,生物也不可能不断繁殖下去,因为还受其它生物以及环境的影响,C错误。

D.态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏,D正确。

故选C。

21.(1) 生态因素 非生物因素和分解者#分解者和非生物因素

(2) 鹰 草

(3)②③④

(4)建立自然保护区

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者、消费者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【详解】(1)影响生物生活的环境因素称为生态因素,分为生物因素和非生物因素两类。在森林生态系统中影响草生长的阳光、老鼠、蝗虫等因素统称生态因素。草属于生产者,蝗虫等动物是消费者,所以作为一个完整的生态系统,图一种未体现的生物成分是非生物因素和分解者。

(2)食物链以生产者开始,以最高营养级结束,图一中食物链有:草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰,草→蝗虫→食虫鸟→鹰,草→老鼠→蛇→鹰,草→老鼠→鹰,共4条。图二中甲能吸收大气中的二氧化碳,则甲是生产者——草,乙以甲为食,则乙是消费者,丙能够将甲和乙分解,则丙是分解者。若A、B、C表示图一中具有食物关系的三种生物,图二中食物链为:甲→A→B和甲→A→C→B,对应图一食物链有草→老鼠→鹰,草→老鼠→蛇→鹰,则B代表鹰。图二中甲代表的生物对应图一中的生物是草,能进行光合作用制造有机物,为植物本身和其他生物提供物质和能量。

(3)生物体内有机物中的碳通过图二中的呼吸作用以二氧化碳的形式返回到无机环境。表示呼吸作用的是图二中的②③④。

(4)保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区,建立自然保护区是指把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理,又叫就地保护。随着生态环境持续明显向好,生物种类明显增加,所以保护生物多样性的根本措施是建立自然保护区。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

1.生态因素分为生物因素和非生物因素。

2. 生物因素是指影响某种生物个体生活的其他所有生物,非生物因素:非生物因素主要有光、水、湿度和温度等。

3. 温度

-植物:

1)影响种子的萌发

2)如北方-针叶植物,南方--阔叶植物等等

3)山寺桃花始盛开,植物开花,春暖花开

4)南方,温度高,降雨量多——热带雨林

北方,温度低,降水总量少——草原、荒漠

——动物

冬眠、迁徙、北极熊水分(极度缺水、水分比较充足)

荒漠:植物根系分布很深如胡杨树、 叶形为刺如仙人掌、水源比较充足的地方绿色植物多,动植物分布也多,在沙漠中,只有耐旱的动物。

4. 阳光——主要影响植物的品质和分布

(1)动物猫头鹰日落而出,大多数动物日出而作

(2)如开花的季节和时间,长日照开花植物——迎春花、杜丹、油菜 短日照——菊花、牵牛花

(3)新疆西瓜东北大米的品质

(4)喜阳——松、小麦、玉米,喜阴:田七、蕨类、人参。

(5)绿藻通常分布在海洋表层、红藻通常分布在近海底层等

5.生物因素(生物种内和种间关系并举例2例)生物因素包括:种内关系和种间关系,种内关系又分为种内互助和种内斗争。

生物之间常见的关系有:竞争关系——草与水稻 牛和羊同吃草

捕食关系——大鱼吃小鱼

寄生关系——菟丝子和黄瓜、跳蚤与狗、蛔虫和人

共生关系——根瘤菌和豆科植物 小丑鱼和海葵

1.旗形树适应长期刮单一风向的环境;

2.仙人掌的茎变为肉质储存大量水分、叶变为刺状减少水分的散失,根系发达与干旱缺水的沙漠环境相适应;

3.北极熊厚厚的脂肪层,可以起到保温作用,适应寒冷的北极环境。

再比如:拟态——枯叶蝶;保护色——壁虎;警戒色——鲜艳的蘑菇、箭毒蛙

4.生物对环境有影响实例如:

(1)蚯蚓改良土壤;

(2)千里之堤毁于蚁穴;

(3)蝗灾啃食庄稼

(4)植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等都说明生物对环境有影响.

(5)大树底下好乘凉。森林里空气 清新(森林净化空气、调节气候)

1.生态系统由一定自然区域内,所有生物及其生活的环境共同构成。生态系统由生物和非生物环境组成。

生物部分:生产者——植物, 消费者——动物,分解者——腐生性细菌和真菌(微生物)

非生物环境包括阳光,温度,水分,空气,和土壤等因素。

2.生态系统的类型:

海洋生态系统——氧气的主要来源

淡水生态系统

农田生态系统

城市生态系统

森林生态系统——地球之肺

荒漠生态系统

湿地生态系统——地球之肾

草原系统

3.生物的多样性

遗传多样性——世界上没有两片一模一样的叶子

物种多样性——种类丰富多样

生态系统的多样性——生物+环境 保护栖息地

1.食物链不同生物之间由于食物关系而形成的链条式的联系。

2.食物链的注意事项:

1)数条数

2)写食物链(从生产者开始、止于最高级消费者,箭头的方向指向捕食者,中间不能停止)

3.食物网——各条食物链相互交叉连结在一起,形成复杂的网状结构,称为食物网。

4.能量沿食物链单向流动和逐级递减(能量金字塔、数量金字塔)

5.最终能量来源——太阳,直接能量来源——绿色植物

6.能量流动的特点:单向流动、逐级递减,传递效率为10%~20%。

7.物质在生物之间和非生物之间循环

8.物质循环概念:组成生物体的基本元素在生物群落与无机环境之间的往返运动。

9.特点:物质循环带有全球性

生态系统的物质,循环反复出现,循环流动,不会消失,生物可反复利用。

10.能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

11. 生物富集——某些有害物质会通过食物链不断积累

12.借助食物链,生物间彼此制约,数量、比例维持在一定水平----生态系统的自我调节能力。

13.生态系统具有稳定性、一定的自我调节能力、调节能力是有限的、森林生态系统的调节能力强。

14.生态系统的自我调节能力是有限的,比如人为因素:(1)过度放牧。(2)过度砍伐(3)毁林开荒(4)大量捕杀野生动物(5)污水的排放

自然因素:(1)火山爆发。(2)地震(3)泥石流(4)洪水泛滥(5)台风海啸超过一定的程度,生态系统就会遭到破坏。

1.同一品种的小麦,在肥沃土壤中的植株生长健壮,在贫瘠土壤中的植株生长瘦弱,说明小麦生长需要( )

A.阳光 B.水分 C.空气 D.无机盐

2.“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”能影响草生活的非生物因素有( )

①人②阳光③空气④牛

A.②③ B.③④ C.①④ D.①②

3.《国际湿地公约》第十四届缔约方大会(RAMSARCOP14),于2022年11月5日在中国武汉的东湖国际会议中心(ELICC)和瑞士日内瓦的日内瓦国际会议中心(CICG)举行。会议确立武汉为全球国际湿地城市之一。武汉建立了越来越多的湿地生态保护区,鸟类种类和数量越来越多,这一现象说明( )

A.环境可以影响生物的分布 B.环境的改变可以提高生物的逃生能力

C.生物能够适应一定的环境 D.生物能够影响环境

4.在自然环境中,生物必须适应环境才能生存下去。下列属于生物适应环境的是( )

A.干旱使农作物减产

B.仙人掌的叶退化成刺

C.苔藓腐蚀岩石形成土壤

D.蚯蚓能疏松土壤

5.在水稻田中,影响水稻生活的生物因素是( )

①阳光 ②水分 ③田鼠 ④空气 ⑤水稻螟虫 ⑥杂草

A.①②③ B.①③④ C.③④⑤ D.③⑤⑥

6.下列有关生物与环境关系的叙述中,正确的是( )

A.“大树底下好乘凉”说明生物适应环境

B.“千里之堤,毁于蚁穴”体现了环境对生物的影响

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物因素对生物的影响

D.“生于淮南为橘,生于淮北为枳”反映了生物对环境的影响

7.诗词、成语、俗语使人们熟识并广泛使用的词组或短句,其中有许多蕴含着丰富的生物学知识。下列不能体现生物因素对生物影响的是( )

A.螳螂捕蝉,黄雀在后

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

D.两虎相争,必有一伤

8.成百上千只蚂蚁生活在一起,组成一个大“家庭”,“家庭”成员之间有分工合作,井然有序。蚂蚁的这种关系属于( )

A.合作 B.捕食 C.竞争 D.寄生

9.春天总是生机盎然,如图是同学拍下的蜜蜂在油菜花间忙碌的身影,下列叙述错误的是( )

A.油菜种子外面没有果皮包被 B.油菜和蜜蜂都是由细胞构成的

C.从结构层次上分析蜜蜂比油菜多了系统层次 D.蜜蜂和油菜之间的关系属于种间互助

10.下列属于生态系统的是( )

A.永胜程海里的所有生物 B.华坪的芒果树

C.泸沽湖景区 D.老君山里的金丝猴

11.下图是生态系统中几种生物的关系图,下列说法正确的是( )

A.该生态系统中②③都是消费者

B.①②③④共同构成了生态系统

C.该生态系统具有较强的自动调节能力

D.该生态系统存在①→②→③→④食物链

12.从生态系统的组成成分来看,蝗虫属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物部分

13.题图是某生态系统的食物网,下列有关说法错误的是( )

A.这个食物网中有4条食物链

B.这个食物网的起点是生产者草

C.这个食物网中,鹰和蛇的关系是捕食和竞争

D.若使用农药,则农药积累最多的生物是鹰

14.某食物链中四种生物体内有毒物质关系如图所示,下列叙述不正确的是( )

A.能量沿着①→②→③→④递减

B.数量最多的是①

C.该食物链中能量最终来源是太阳能

D.①②③④组成一个生态系统

15.下表为某生态系统的一条食物链在一年中流经各营养级的能量情况,该食物链最可能是( )

生物 甲 乙 丙 丁

能量/(J/m2) 1.41×107 1.59×106 8.71×107 8.80×104

A.甲→乙→丙→丁 B.丁→丙→乙→甲

C.丙→甲→乙→丁 D.丙→乙→甲→丁

16.生物圈是最大的生态系统。生物圈指的是( )

A.地球上的所有生物 B.大气圈、水圈和岩石圈的全部

C.地球上所有生物能够生活的地方 D.地球上所有生物以及它们所生活的环境

17.生物圈是最大的生态系统,下列有关生物圈的叙述错误的是( )

A.生物圈是所有生物共同的家园

B.生物圈的范围包括大气圈、水圈、岩石圈

C.生物圈包括地球上全部的生物及其生存环境

D.生物圈包含所有不同类型的生态系统

18.生物圈是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统。下列关于生物圈的说法错误的是( )

A.生物圈包括地球上所有的生物以及他们所生活的环境

B.不同地域环境和生物种类千差万别,形成了多种多样的生态系统

C.生物可以到达不同的生态系统,让不同的生态系统之间建立起联系

D.生物圈包括岩石圈、水圈和大气圈

19.“武汉是我家,文明靠大家。”创建全国文明城市,人人有责。下列做法中不利于环境保护的是( )

A.使用一次性筷子 B.生活垃圾分类回收

C.乘坐电动车低碳绿色出行 D.节假日互赠电子贺卡

20.关于生态系统的自动调节能力的叙述错误的是( )

A.在自然状态下,生态系统中各种生物的数量和比例是相对稳定的

B.因为生态系统具有自我调节能力,各种生物成分之间才能长时间保持一种动态的平衡

C.如果给生态系统的生物提供充足的食物,生物就能不断地繁殖下去

D.生态系统具有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有一定限度的

21.“绿水逶迤去,青山相向开。”党的十八大以来,国家更加重视生态文明建设,人民群众切身感受到蓝天白云、绿水青山带来的幸福感,美丽中国正在不断变为现实。图一为某森林生态系统的部分食物网,图二为该生态系统的物质循环模式图(甲、乙、丙表示生物成分,A、B、C是乙中存在着食物关系的三种生物,①②③④表示某些生理过程)。请据图分析作答:

(1)在森林生态系统中影响草生长的阳光、老鼠、蝗虫等因素统称 ,作为一个完整的生态系统,图一种未体现的生物成分是 。

(2)图二中,若A、B、C表示图一中具有食物关系的三种生物,则B对应的图一中的生物是 。图二中甲代表的生物对应图一中的生物是 。

(3)图二中,生物体内的碳返回无机环境的生理过程有 (填序号)

(4)随着生态环境持续明显向好,生物种类明显增加,所以保护生物多样性的根本措施是 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【分析】生物圈为生物的生存提供的基本条件:动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。

【详解】根据题意,肥沃的土壤中无机盐含量高于贫瘠的土壤中,因此,题干信息说明了小麦生长需要无机盐,D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.A

【分析】环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:阳光、空气、温度、水、土壤等;生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】结合分析,①人和④牛属于生物因素,②阳光和③空气属于非生物因素,A符合题意。

故选A。

3.A

【分析】生物与环境的关系: 生物适应环境,同时也影响环境;环境也影响生物。

【详解】A.建立了越来越多的湿地生态保护区,鸟类生存环境条件得到了改善,鸟类种类和数量越来越多,这一现象说明环境可以影响生物的分布,A符合题意。

B.建立了越来越多的湿地生态保护区,环境的确得到了改变,但是并没有内容可以体现可以提高生物的逃生能力,B不符合题意。

CD.先有建立了越来越多的湿地生态保护区,后有鸟类生存环境条件得到了改善,这里体现的是环境影响生物,不能体现生物对环境的适应性和对环境的影响,CD不符合题意。

故选A。

4.B

【分析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境,如蚯蚂改良土壤,千里之堤,毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

【详解】A.生物的生存需要一定的环境条件,如生物所必需的氧气和营养物质的运输都必需在水中才能进行,水是构成细胞的主要成分,干旱会造成粮食减产,体现了环境对生物的影响,A不符合题意。

B.仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境,B符合题意。

C.苔藓植物能腐蚀岩石,形成土壤,是自然界重要的“拓荒者”,体现了生物对环境的影响,C不符合题意。

D.蚯蚓疏松土壤,增加土壤肥力,体现了生物对环境的影响,D不符合题意。

故选B。

5.D

【分析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。

【详解】非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。水稻田间的③田鼠、⑤水稻螟虫、⑥杂草属于影响水稻生活的生物因素;水稻进行光合作用需要阳光、水、空气(二氧化碳),①阳光、水②分、④空气等属于非生物因素。

故选D。

6.C

【分析】生物与环境的关系:生物适应环境,生物影响环境,环境影响生物。生物适应环境是指生物为了生存下去,在生活习性或者形态结构上力求与环境保持一致。生物影响和改变环境是指由于生物的存在或者某些活动,使得环境有了改观或变化。环境影响生物是指生物的生活受生存空间或生活环境的制约。

【详解】A.大树底下好乘凉,是大树的蒸腾作用可以增加大气的湿度,降低温度,同时大树遮阴,也能降低温度,大树还能进行光合作用释放氧气,使树下氧气较多。因此,大树下空气凉爽、湿润、清新好乘凉,体现了生物对环境的影响,A错误。

B.“千里之堤,溃于蚁穴”是白蚁在大堤内挖穴活动导致大堤的牢固性降低,洪水来临时容易溃堤,表明生物白蚁对环境大堤的影响,体现了生物影响环境,B错误。

C.“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂。该语句揭示的是动物之间的捕食关系,体现了生物因素对生物的影响,C正确。

D.柑橘主要分布于我国南方,南方与北方环境因素中温度差别较大,而温度影响生物的分布、生长和发育。柑橘是热带水果,它的生长需要较高的温度,南方温度高适合柑橘生长;而北方温度较低,不适宜柑橘生长,会影响柑橘的色泽、口感品质。因此,“生于淮南为橘,生于淮北为枳”反映了非生物因素温度对生物的影响,D错误。

故选C。

7.C

【分析】环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素,包括非生物因素和生物因素。非生物因素有光、温度、水、空气等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】结合分析可知:“螳螂捕蝉,黄雀在后”、“种豆南山下,草盛豆苗稀”、“两虎相争,必有一伤”都体现了生物因素对生物影响;而“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”体现了温度这个非生物因素对生物的影响。故C正确,ABD错误。

故选C。

8.A

【分析】生物之间的关系:种内关系和种间关系。种内关系又分为种内互助和种内竞争;种间关系又有①共生、②寄生、③捕食、④种间竞争几种方式。

【详解】A.成百上千的白蚁生活在一起,共同寻找食物,组成一个大“家庭”,“家庭”成员间分工合作是一种合作关系,故A正确。

B.捕食是一种生物以它种生物为食的种间关系,故B错误。

C.竞争是指两种生物生活在一起,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象,故C错误。

D.寄生是指一种生物需要在另一种生物体内生活,从中摄取营养才得以生长繁殖,故D错误。

故选A。

9.A

【分析】生物之间的关系包括:种内关系和种间关系,种内关系又分为种内互助(合作关系)和种内竞争。

裸子植物的种子无果皮包被着,裸露;被子植物的种子外面有果皮包被着,能形成果实。

【详解】A.油菜属于被子植物,种子外面有果皮包被,能形成果实,A错误。

B.除病毒外,生物体都是由细胞构成的。因此油菜和蜜蜂都是由细胞构成的,B正确。

C.动物体的结构层次:细胞→组织→器官→系统→动物体,植物体的结构层:细胞→组织→器官→植物体。蜜蜂是动物,油菜是植物,因此从结构层次上分析蜜蜂比油菜多了系统这一结构层次,C正确。

D.蜜蜂采花粉,是不同种生物之间的互助关系,D正确。

故选A。

10.C

【分析】在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。一个完整的生态系统包括非生物部分和生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(主要是植物)、消费者(主要是动物)和分解者(腐生的细菌、真菌)组成。

【详解】结合分析可知:“泸沽湖景区”是生物与环境所形成的统一的整体,属于生态系统;而“永胜程海里的所有生物”仅是生态系统中的生物部分、“华坪的芒果树”仅是生态系统中的一种植物、“老君山里的金丝猴”仅属于生态系统中的一种动物,故C正确,ABD错误。

故选C。

11.A

【分析】在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体叫生态系统。生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(主要是绿色植物)、消费者(主要是动物)和分解者(主要是腐生的细菌、真菌)。

【详解】A.生态系统的生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。所以图中:①是生产者,②③是消费者,④是分解者,A正确。

B.生态系统包括生物成分和非生物成分,图中①②③④构成了生物成分,但是还缺少非生物成分,B错误。

C.生态系统中生物种类越多,生态系统的成分越复杂,营养结构越复杂,自动调节能力越大。该生态系统生物种类少,自动调节能力弱,C错误。

D.食物链:在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链。图中只有一条食物链,①→②→③,D错误。

故选A。

12.B

【分析】生态系统是由非生物成部分和生物部分组成;非生物部分包括阳光、空气、水等;生物部分包括生产者---植物,消费者---动物,分解者---腐生细菌、真菌。

【详解】生产者能将环境中的无机物合成储藏能量的有机物;消费者直接或间接以生产者为食,将生产者的一部分有机物和能量转化成自身的一部分物质和能量;分解者能将动植物遗体或遗物中的有机物分解成无机物,使生态系统的物质得以循环;非生物部分包括阳光、空气、水等;所以蝗虫是动物,属于消费者。

故选B。

13.A

【分析】食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。图中食物链有:草→鼠→鹰,草→鼠→蛇→鹰,草→兔→鹰。

【详解】A.根据分析可知,这个食物网中有3条食物链,A错误。

B.草是生产者,生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分,B正确。

C.鹰以蛇为食,因此鹰和蛇之间是捕食关系,同时鹰和蛇都以鼠为食,所以它们之间还有竞争关系,C正确。

D.某些有毒物质沿着食物链积累,营养级别越高,有毒物质在体内积累的越多;若使用农药,则农药积累最多的生物是鹰,因为鹰在食物链的末端,营养级别最高,D正确。

故选A。

14.D

【分析】1、食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。2、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。3、图中,四种生物组成的食物链是①→②→③→④。

【详解】A.有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集,所以图中是食物链是①→②→③→④,所以能量沿着①→②→③→④递减,A正确。

B.数量最多的是处在第一营养级的生产者,即①,B正确。

C. 该食物链中能量最终来源是生产者固定的太阳能,C正确。

D. 生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌),图中②③④属于消费者,①属于生产者,D错误。

故选D。

15.C

【分析】生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环规律。

【详解】根据生态系统中能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环规律。由表格信息可以看出:能量最多的是丙,其它依次是甲、乙、丁,所以该生态系统的一个食物链为:丙→甲→乙→丁,因此ABD错误,C正确。

故选C。

16.D

【分析】生物圈就是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,因此生物圈是一个生态系统,而且是最大的生态系统。

【详解】生物圈就是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,因此生物圈是一个生态系统,而且是最大的生态系统。生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深处,厚度约为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,生物圈是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园,故D符合题意,ABC 不符合题意。

故选D。

17.B

【分析】生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深度,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈底部、水圈的大部和岩石圈的表面。

【详解】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括所有的生态系统,是最大的生态系统,是所有生物共同的家园,因此ACD正确,B错误。

故选B。

18.D

【分析】生物圈就是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,因此生物圈是一个生态系统,而且是最大的生态系统。

【详解】地球上所有的生物与其环境的总和就叫生物圈。生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深处,厚度约为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。不同地域环境和生物种类千差万别,形成了多种多样的生态系统,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,生物可以到达不同的生态系统,让不同的生态系统之间建立起联系,使生物圈成为一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园,D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

19.A

【分析】人类与自然的关系是共存,而不是征服。地震、泥石流、洪水频频发生。因此,必须倡导并树立一种人与自然的和谐理念,也是当务之急。提高环保意识,践行低碳生活,实现绿色和谐家园,要我们从现在做起、从身边做起。

【详解】A.使用一次性筷子,会加大对植被、竹子等材料的需求增大,进而影响环境,A符合题意。

B.生活垃圾分类回收可以减少污染,变废为宝,回收再利用,节约资源,B不符合题意。

C.乘坐电动车低碳绿色出行,可以减少私家车的使用,减少石油的使用,也可以减轻汽车尾气的排放污染大气,C不符合题意。

D.节假日互赠电子贺卡,可以减少纸质贺卡的应用,进一步减小造纸材料的需求,保护植被,D不符合题意。

故选A。

20.C

【分析】生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。生态系统有自我调节能力,但有一定的限度。

【详解】A.在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的,即生态平衡,A正确。

B.在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。所以,生态平衡是一种动态的平衡,B正确。

C.生态系统中的各种生物通过捕食关系形成了错综复杂的关系,他们相互依存、相互影响,即使具有丰富的食物,生物也不可能不断繁殖下去,因为还受其它生物以及环境的影响,C错误。

D.态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏,D正确。

故选C。

21.(1) 生态因素 非生物因素和分解者#分解者和非生物因素

(2) 鹰 草

(3)②③④

(4)建立自然保护区

【分析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者、消费者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

【详解】(1)影响生物生活的环境因素称为生态因素,分为生物因素和非生物因素两类。在森林生态系统中影响草生长的阳光、老鼠、蝗虫等因素统称生态因素。草属于生产者,蝗虫等动物是消费者,所以作为一个完整的生态系统,图一种未体现的生物成分是非生物因素和分解者。

(2)食物链以生产者开始,以最高营养级结束,图一中食物链有:草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰,草→蝗虫→食虫鸟→鹰,草→老鼠→蛇→鹰,草→老鼠→鹰,共4条。图二中甲能吸收大气中的二氧化碳,则甲是生产者——草,乙以甲为食,则乙是消费者,丙能够将甲和乙分解,则丙是分解者。若A、B、C表示图一中具有食物关系的三种生物,图二中食物链为:甲→A→B和甲→A→C→B,对应图一食物链有草→老鼠→鹰,草→老鼠→蛇→鹰,则B代表鹰。图二中甲代表的生物对应图一中的生物是草,能进行光合作用制造有机物,为植物本身和其他生物提供物质和能量。

(3)生物体内有机物中的碳通过图二中的呼吸作用以二氧化碳的形式返回到无机环境。表示呼吸作用的是图二中的②③④。

(4)保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区,建立自然保护区是指把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理,又叫就地保护。随着生态环境持续明显向好,生物种类明显增加,所以保护生物多样性的根本措施是建立自然保护区。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页