第三章 人类的家园 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三章 人类的家园 单元测试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 115.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-19 21:17:08 | ||

图片预览

文档简介

第三章 人类的家园 单元测试卷

本试卷共 100 分,考试时间 50 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.引起地壳变动的最主要原因是( )

A.相撞和张裂 B.弯曲和断层 C.火山 D.地震

2.读图, 人类认识地球形状的先后过程是( )

A. ②→③→① B. ①→③→② C. ①→②→③ D. ③→②→①

3.图上距离为 12 厘米,实际距离为 3600 千米, 则该图的比例尺为( )

A.1:3000 万 B.1:300 万 C.1:30 万 D.1:3 万

4.以下各组岩石按成因属于同一类型的是( )

①花岗岩、砂岩 ②砾岩、页岩 ③砂岩、石灰岩 ④大理岩、板岩

A. ①③ B. ②④ C. ②③ D. ③④

5.菲律宾中部莱特省发生特大泥石流灾害, 此次泥石流造成 1 800 多人死亡,3 000 多人失踪,

泥石流从成因分类属于( )

①地质灾害 ②气象灾害 ③自然原因为主 ④人为原因为主

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

6.当下列自然灾害发生时, 行为正确的是( )

A.地震来临时,迅速跳楼逃生

B.火山发生时,近观震撼场景

第 1 页(共 13 页)

C.台风来临时,广告牌下避风

D.泥石流发生时, 向垂直于泥石流流动方向的山坡上跑

7.下列描述中难以作为地壳变动证据的是 ( )

A.高山上的海洋生物化石 B.南极地区有煤炭资源

C.火山喷发和地震 D.黄土高原的水土流失

8.地理科学探索是正确认识地理现象和事物的途径之一,一般包括“观察发现—大胆假设—寻找 证据(实验验证)”等过程。尼泊尔大地震发生之后, 爱动手的李明上网查找了近几年全球发生的 6 级以上的地震,并在板块分布图上标注了位置。据此, 你认为李明在查找资料之前, 作出的合

理假设是( )

A.大地震一般发生在板块边界处附近

B.大地震很容易引发海啸

C.发生地震的地方容易喷发火山

D.主震发生之后, 还会发生余震

9.某海域大陆架发现大量的含煤地层, 可推断其古地理环境是( )

A.珊瑚繁生的浅海 B.辽阔的温带草原

C.干燥的热带沙漠 D.湿热茂密的森林

10.我市地处山区, 泥石流多发。下列措施有助于减少泥石流发生的是( )

A.破坏地表 B.植树造林 C.乱堆矿渣 D.毁林开荒

11.2021 年 2 月 13 日晚发生的福岛县近海的地震,让福岛再一次引发全球的关切。据称, 该地 震正是 10 年前日本“311 大地震”的余震。2011 年 3 月 11 日 14 时 46 分, 日本东北地方太平洋

近海发生大地震,史称“311 大地震”。震中位于宫城县首府仙台市以东的太平洋海域,震级最

终被测定为 9.1,震源深度测得数据为 24 千米(14.9 英里),并引发最大爬高 40.1 米的海啸。

下列说法正确的是( )

第 2 页(共 13 页)

A.板块构造学说把全球划分为七大板块

B.频繁的地震和火山活动使地壳可以不断运动

C. 日本处于地中海—喜马拉雅山火山、地震带,故地震频繁

D.地壳的水平运动使地表岩层发生弯曲和隆起

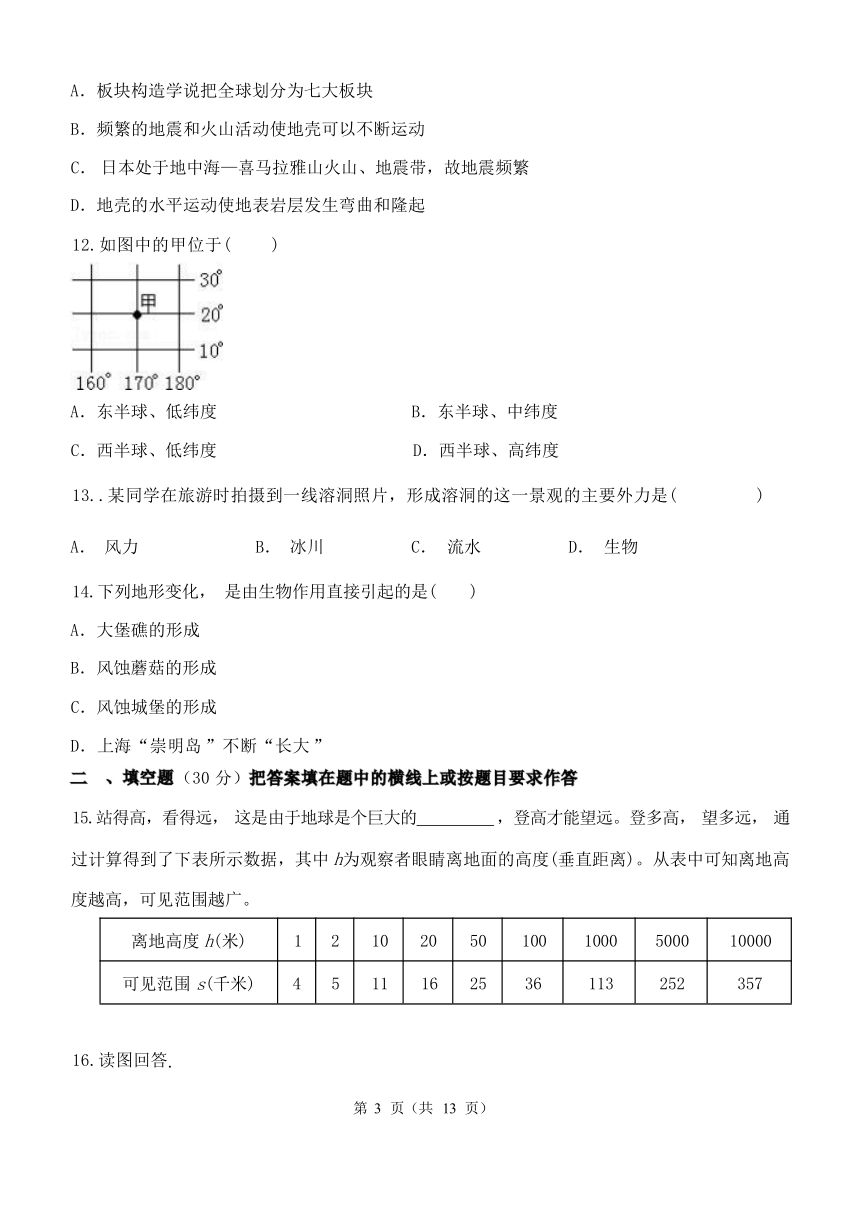

12.如图中的甲位于( )

A.东半球、低纬度 B.东半球、中纬度

C.西半球、低纬度 D.西半球、高纬度

13..某同学在旅游时拍摄到一线溶洞照片,形成溶洞的这一景观的主要外力是( )

A. 风力 B. 冰川 C. 流水 D. 生物

14.下列地形变化, 是由生物作用直接引起的是( )

A.大堡礁的形成

B.风蚀蘑菇的形成

C.风蚀城堡的形成

D.上海“崇明岛 ”不断“长大 ”

二 、填空题(30 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.站得高,看得远, 这是由于地球是个巨大的 ,登高才能望远。登多高, 望多远, 通 过计算得到了下表所示数据,其中 h为观察者眼睛离地面的高度(垂直距离)。从表中可知离地高

度越高,可见范围越广。

离地高度 h(米) 1 2 10 20 50 100 1000 5000 10000

可见范围 s(千米) 4 5 11 16 25 36 113 252 357

16.读图回答.

第 3 页(共 13 页)

(1)图甲中所示的纬度为 (北纬、南纬),所示经度为 (东经、西经).图

中人物所踏地点的经纬度是 .

(2)图乙 A 点经纬度为 .

(3)图乙中各点属于低纬度的是 ,属于中纬度的是 .位于东半球的

是 ,位于西半球的是 。

17.2022 年 1 月 14 日上午,汤加发生了剧烈的火山喷发。汤加位于太平洋板块和印度洋板块的 消亡边界,如图。此次火山喷发是由于板块 (选填“碰撞”或“张裂”)形成的。喷出

的岩浆来自地球的 (选填“地壳”、“地幔”或“地核”)。

18.沉积岩是 一层层堆积、压实、固化而形成的,有明显的 或 ,这是

区别于其他种类岩石的主要特征。

19.如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片,形成该景观的主要外力是 ,其分

布地区气候一般比较 (选填“干旱 ”或“湿润 ”)。

第 4 页(共 13 页)

三 、实验题(16 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

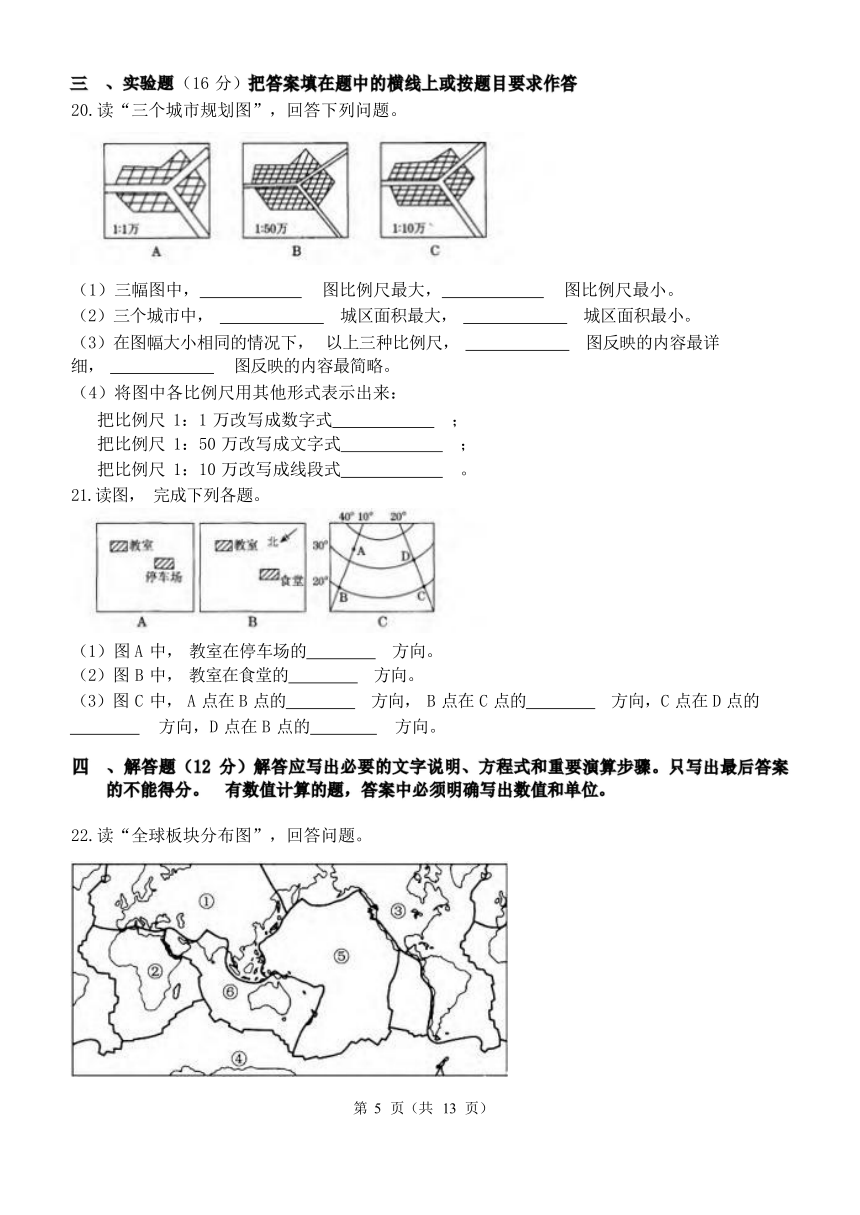

20.读“三个城市规划图”,回答下列问题。

(1)三幅图中, 图比例尺最大, 图比例尺最小。

(2)三个城市中, 城区面积最大, 城区面积最小。

(3)在图幅大小相同的情况下, 以上三种比例尺, 图反映的内容最详 细, 图反映的内容最简略。

(4)将图中各比例尺用其他形式表示出来:

把比例尺 1:1 万改写成数字式 ;

把比例尺 1:50 万改写成文字式 ;

把比例尺 1:10 万改写成线段式 。

21.读图, 完成下列各题。

(1)图 A 中, 教室在停车场的 方向。

(2)图 B 中, 教室在食堂的 方向。

(3)图 C 中, A 点在 B 点的 方向, B 点在 C 点的 方向,C 点在 D 点的

方向,D 点在 B 点的 方向。

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.读“全球板块分布图”,回答问题。

第 5 页(共 13 页)

(1)写出图中各板块的名称:

① , ② , ⑤ , ⑥ 。

(2)几乎全部为海洋的板块是 (填数字)。

(3)板块漂浮在 上,处于不断运动之中。板块边缘地带, 地壳 (填“稳定 ”

或“不稳定”);板块内部,地壳 (填“稳定 ”或“不稳定”)。

(4)地震发生时, 我们可采取的应急措施有 。

①保持清醒、冷静的头脑,及时将身边的书包或柔软的物品顶在头上 ②快速离开 教室, 跑到空旷地方去 ③迅速乘电梯逃生 ④躲到大树底下 ⑤来不及外逃时,双 手抱头躲避在墙角或坚实的家具下, 亦可转移到承重墙较多、面积较小的房间内。

23.读“某地地质灾害成灾频次示意图, 回答问题。

(1)关于该地地理特征的叙述, 可能的是 。

①地形陡峭; ②全年降水丰富,年际变化大; ③地表基岩广布;④地表岩石破碎,松散碎屑

物多

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④

(2)该地防御此类地质灾害的主要措施是 。

①提高植被覆盖率; ②修建水利工程;③修建护坡工程; ④清除河道淤泥

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①③

第 6 页(共 13 页)

第三章 人类的家园 单元测试卷答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 50 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.A

【解析】地壳是指由岩石组成的固体外壳,地球固体圈层的最外层,岩石圈的重要组成部分。

地壳变动的主要原因是相撞和张裂, 弯曲和断层, 地震是地壳运动的表现。

故答案为: A

2.C

【解析】 人类认识地球形状的先后过程是①天圆地方②麦哲伦船队环球航行路线③地区卫星照

片;

人类认识地球形状的先后过程是①-②-③;

故答案为: C.

3.A

【解析】比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为: 比例尺=

图上距离与实际距离的比。比例尺有三种表示方法:数值比例尺、图示比例尺和文字比例尺。

比例尺等于图上距离比实际距离,根据计算, 得出比例尺为 1:30000000。

故答案为: A.

4.C

【解析】岩石按照成因分类,可分为岩浆岩、变质岩、和沉积岩三种.

从题意看,花岗岩、大理岩属于属于岩浆岩、砾岩、页岩、板岩属于沉积岩。砂岩、石灰岩是变

质岩。故选 C

5.A

第 7 页(共 13 页)

【解析】主要考查泥石流的形成原因分类。

①泥石流属于地质灾害,正确。②泥石流不是气象灾害,错误。③泥石流的产生主要由于自然因 素为主,正确。④泥石流的产生主要是自然因素,但认为活动也在多方面加剧上述因素,属于次

要因素,错误.

故答案为: A

6.D

【解析】发生地震时,要冷静不慌乱,要迅速地选择正确的逃生方法。在教室等人多的地方,如 果时间许可,要有序地快速地撤离,以免因慌乱发生挤压、踩踏事故。从地震发生到房屋倒塌大 约需要 10 余秒钟,如果你所在的位置是底楼,应该迅速跑到室外,到开阔的地带避险。若是在 高楼来不及逃离,可根据你所在的位置迅速作出判断,采用最有效的方法进行避震和自救。例如, 伏而待定,就近选择墙角或坚固的桌子、排椅旁蹲下后闭眼,将书包或提包放在头顶等。如果你 在室外,要远离玻璃幕墙、楼房、电线杆、广告牌、高压线等。地震发生时。切记不要进入室内 抢救物品和救援他人,以免作无谓的牺牲;泥石流发生时,应设法从房屋里跑到开阔地带,并迅 速转移到高处,不要顺沟方向往上游或下游逃生,要向两边的山坡上面逃生。千万不可在泥石流

中横渡。

A 地震来临时, 要迅速选择正确的逃生方法, 采用最有效的方法避震和自救,故 A 错误;

B 火山发生时会有直冲云霄的滚滚火山灰,还有奔腾而出的火热的熔岩流,不能靠近,故 B 错误;

C 台风来临时, 应该在户内不能在户外活动, 更不能躲在物品下面,C 是错误的行为;

D 泥石流要向两边的山坡上面逃生, 以防止被冲走,故 D 是正确的做法。

故答案为: D

7.D

【解析】现代科学研究表明, 地壳的变动、海平面升降,是造成海陆变迁的主要原因。气候、灾 害和人类活动,如暴雨冲刷、填海造陆等, 也会引起海陆的变化。地球表面形态处于不停的运动

和变化之中,陆地可以变成海洋,海洋可以变成陆地。

高山上的海洋生物化石说明这里曾经是海洋;南极地区有煤炭资源说明南极地区曾经地处温暖的

地带,后来经过漂移才到了现在的位置;火山喷发和地震的发生会导致地壳发生变动;而黄土高

第 8 页(共 13 页)

原的水土流失是由于自然或人为的原因而导致的生态环境的变化。

故答案为: D。

8.A

【解析】板块运动学说认为, 各板块处于不断的运动之中,一般来说,板块的内部比较稳定,板 块与板块交界的地带,有的张裂拉伸,有的碰撞挤压, 地壳比较活跃,由尼泊尔所处的位置及板

块运动的方向判定, 尼泊尔地震是由于位于亚欧板块与印度洋板块交界处。

A.大地震一般发生在板块边界附近,如尼泊尔地震是由于位于亚欧板块与印度洋板块交界处,A

符合题意;

B、大地震不一定引起海啸,B 不符合题意;

C、大地震不一定引起火山喷发, C 不符合题意;

D、主震发生之后, 不一定会发生余震,D 不符合题意。

故答案为: A

9.D

【解析】本题主要考察的是煤的形成过程。煤是地壳运动的产物。远在 3 亿多年前的古生代和 1 亿多年前的中生代以及几千万年前的新生代时期,大量植物残骸经过复杂的生物化学、地球化学、 物理化学作用后转变成煤,从植物死亡、堆积、埋藏到转变成煤经过了一系列的演变过程,这个

过程称为成煤作用。

煤是古代植物遗体的堆积层埋在地下后,经过长时期的地质作用而形成的。几乎所有的植物遗体, 只要具备了成煤的条件,都可以转化成煤。不过,低等植物遗体所形成的煤,分布范围小,厚度 薄, 很少被人利用。那些分布广、规模大、利用广泛的煤,都是高等植物的遗体,例如森林,湿

热茂密的森林就为煤的形成提供了条件。

故答案为: D。

10.

解: 为了减少泥石流的发生, 减轻泥石流造成的危害, 可采取的针对性措施有植树造林,保持生

态平衡,建设护坡工程等。

故选: B。

第 9 页(共 13 页)

11.

解:板块构造学说把全球划分为六大板块,A 错误。

地壳的不断运动使地震和火山活动频繁, B 错误。

日本处于环太平洋火山、地震带,故地震频繁,C 错误。

地壳运动按照方向和性质可以划分为水平运动和升降运动, 水平运动使岩层发生弯曲和隆起,D

正确。

故选: D。

12.

解: 东西经度的判定方法为: 经度度数向东变大为东经,经度度数向西变大为西经;南北纬度的 判定:纬度度数向北变大为北纬,纬度度数向南变大为南纬。据图中的经纬度度数可得,甲的地

理坐标是 20 °N,170 °E,该点位于北半球、西半球和低纬度。

故选: C。

13.C

溶洞是喀斯特地貌的一种,是喀斯特地貌发育的最基本条件; 喀斯特作用的本质是含有二氧化碳 的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用,因此溶洞形成的主要外力塑造力量是流水的溶蚀作用;

故选:C

14.A

【解析】地壳自形成以来,其结构和表面形态就在不断发生变化。促使地表形态发生变化的原因 可分为两大类: 内力作用和外力作用。外力作用可以使高山削平, 低谷填平,使地表趋于平坦。 风蚀蘑菇和风蚀城堡是风力作用形成的,上海“崇明岛 ”不断“长大 ”是流水的沉积作用形成的,

大堡礁是珊瑚虫分泌的石灰质堆积成珊瑚礁, 日积月累露出海面, 形成岛礁。

故答案为: A.

二 、填空题(30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.球体

【解析】人们对地球形状的认识,经历了一个漫长的过程,从天圆地方→天圆如张盖,地方如棋 局→麦哲伦环球航行→地球的卫星照片。其中麦哲伦环球航行和地球的卫星照片都证明地球是个

球体。

根据所学知识可知,站得高,看得远,这是由于地球是个巨大的球体, 登高才能望远。登多高,

第 10 页(共 13 页)

望多远,通过计算得到了下表所示数据, 其中 h为观察者眼睛离地面的高度(垂直距离)。

16.(1)南纬;东经; 50°S,20°E

(2)70°W,40°N

(3)BD;ACE;C;ABDE

【解析】向北增大是北纬,向南增大是南纬,向东增大是东经,向西增大是西经。可以判断出本 图纬度是南纬度,经度是东经度。图中人物的地理坐标就可以确定了。根据所在的地理坐标就可

以确定在东半球还是,西半球, 高纬度, 中纬度等信息。

(1)根据图中信息看, 该地是往南依次增大, 说明是南纬,往东依次增大是东经, 进一步确定

图中人物所在点的坐标是 50°S,20°E。

(2)根据图中信息看, 该地是往北依次增大, 说明是北纬,往西依次增大是西经, 图中 A 点的

坐标是 70°W,40°N。

(3)高中低纬度的划分是以 30 度和 60 度为界,0°--30°是低纬度,30°--60°是中纬度,

60°--90°是高纬度。属于低纬度的点是 BD;属于中纬度的点是 ACE;根据东西半球的划分可以

得出位于东半球的点是 C;位于西半球的点是 ABDE。

故答案为:(1)南纬;东经; 50°S,20°E(2)70°W,40°N(3)BD;ACE;C;ABDE

17.

解: 火山和地震主要发生在板块交界的地带,读图可得,汤加位于印度洋板块与太平洋的碰撞挤

压处, 该地区地壳活跃, 多火山和地震。火山喷发物中的岩浆主要来自地球内部结构中的地幔。

故答案为: 碰撞;地幔。

18. 【答案】 地表的碎屑物;层状结构特征; 化石

【解析】【分析】沉积岩是三种组成地球岩石圈的主要岩石之一,将其他岩石的风化产物和一些 火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。

【解答】沉积岩是地表的碎屑物一层层堆积、压实、固化而形成的,有明显的层状结构特征或 化石, 这是区别于其他种类岩石的主要特征。

故答案为:地表的碎屑物;层状结构特征;化石

19.流水溶蚀; 湿润

【解析】在地球内力的作用下,地势趋于陡峭,在地球外力的作用下,地势趋于平坦,外力作用

有风力、流水、生物、冰川等;风蚀蘑菇是风力作用; 三角洲平原是流水的冲刷,溶洞是流水的

第 11 页(共 13 页)

冲刷; 角峰是冰川的作用;

如图是溶洞, 该景观的主要外力是流水溶蚀; 其分布地区气候一般比较湿润 ;

故答案为: 流水溶蚀,湿润

三 、实验题(16 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.(1)A;B

(2)B;A

(3)A;B

(4)1:10000;图上 1 厘米代表实地距离 5 千米;

21.(1)西北

(2)东北

(3)正北;正西; 正南;东北

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.(1)亚欧板块;非洲板块;太平洋板块; 印度洋板块

(2)⑤

(3)软流圈; 不稳定; 稳定

(4)①②⑤

【解析】(1)板块运动学说认为,由岩石构成的地球表面不是一块整齐,而是由亚欧板块、非洲 板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块和南极洲板块六大板块构成。六大板块中,几乎全部

是海洋的板块是太平洋板块。

(2)一般来说,板块内部较稳定,板块交界处地壳活动频繁。

(3)地震发生时应当采取正确的应对措施,保持冷静,保护自身的安全。

(1)①亚欧板块, ②非洲板块, ⑤太平洋板块,⑥印度洋板块。

(2)几乎全部为海洋的板块是 1(填数字)。

(3)板块漂浮在软流圈上,处于不断运动之中。板块边缘地带,地壳不稳定;板块内部,地壳

稳定。

(4)①由于地震发生时,可能会有尖锐的东西从上方坠落,因及时将身边的书包或柔软的物品

顶在头上, 能够保护头部不受伤害, ①正确;②快速离开教室,跑到空旷地方去, 能够躲避房

第 12 页(共 13 页)

屋、建筑物倒塌造成的危害, ②正确;③地震发生时不要乘坐电梯,③错误; ④地震发生时, 大树容易倒伏, ④错误; ⑤来不及外逃时,双手抱头躲避在墙角或坚实的家具下, 亦可转移到

承重墙较多、面积较小的房间内,⑤正确。

故答案为:(1)亚欧板块;非洲板块;太平洋板块;印度洋板块(2)⑤(3)软流圈;不稳定;

稳定(4)①②⑤

23.(1)D

(2)D

【解析】泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨、暴雪或其他自然灾 害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快,流量 大,物质容量大和破坏力强等特点。滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、 雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地

或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。

(1)由图可知,该地区在 6-8 月份时, 泥石流和滑坡灾害发生的较多,说明该区域地形陡峭,

全年降水不均匀,6-8 月份降水量较大, 且植被覆盖较低,松散的碎屑物物多; 故 D 符合;

(2)泥石流主要是植被覆盖率低,且地形陡峭,加上降水不均匀导致, 所以防御泥石流和滑坡

的方法是增加植被覆盖率,修建护坡工程即可;故 D 符合;

故答案为:(1)D;(2)D。

第 13 页(共 13 页)

本试卷共 100 分,考试时间 50 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.引起地壳变动的最主要原因是( )

A.相撞和张裂 B.弯曲和断层 C.火山 D.地震

2.读图, 人类认识地球形状的先后过程是( )

A. ②→③→① B. ①→③→② C. ①→②→③ D. ③→②→①

3.图上距离为 12 厘米,实际距离为 3600 千米, 则该图的比例尺为( )

A.1:3000 万 B.1:300 万 C.1:30 万 D.1:3 万

4.以下各组岩石按成因属于同一类型的是( )

①花岗岩、砂岩 ②砾岩、页岩 ③砂岩、石灰岩 ④大理岩、板岩

A. ①③ B. ②④ C. ②③ D. ③④

5.菲律宾中部莱特省发生特大泥石流灾害, 此次泥石流造成 1 800 多人死亡,3 000 多人失踪,

泥石流从成因分类属于( )

①地质灾害 ②气象灾害 ③自然原因为主 ④人为原因为主

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

6.当下列自然灾害发生时, 行为正确的是( )

A.地震来临时,迅速跳楼逃生

B.火山发生时,近观震撼场景

第 1 页(共 13 页)

C.台风来临时,广告牌下避风

D.泥石流发生时, 向垂直于泥石流流动方向的山坡上跑

7.下列描述中难以作为地壳变动证据的是 ( )

A.高山上的海洋生物化石 B.南极地区有煤炭资源

C.火山喷发和地震 D.黄土高原的水土流失

8.地理科学探索是正确认识地理现象和事物的途径之一,一般包括“观察发现—大胆假设—寻找 证据(实验验证)”等过程。尼泊尔大地震发生之后, 爱动手的李明上网查找了近几年全球发生的 6 级以上的地震,并在板块分布图上标注了位置。据此, 你认为李明在查找资料之前, 作出的合

理假设是( )

A.大地震一般发生在板块边界处附近

B.大地震很容易引发海啸

C.发生地震的地方容易喷发火山

D.主震发生之后, 还会发生余震

9.某海域大陆架发现大量的含煤地层, 可推断其古地理环境是( )

A.珊瑚繁生的浅海 B.辽阔的温带草原

C.干燥的热带沙漠 D.湿热茂密的森林

10.我市地处山区, 泥石流多发。下列措施有助于减少泥石流发生的是( )

A.破坏地表 B.植树造林 C.乱堆矿渣 D.毁林开荒

11.2021 年 2 月 13 日晚发生的福岛县近海的地震,让福岛再一次引发全球的关切。据称, 该地 震正是 10 年前日本“311 大地震”的余震。2011 年 3 月 11 日 14 时 46 分, 日本东北地方太平洋

近海发生大地震,史称“311 大地震”。震中位于宫城县首府仙台市以东的太平洋海域,震级最

终被测定为 9.1,震源深度测得数据为 24 千米(14.9 英里),并引发最大爬高 40.1 米的海啸。

下列说法正确的是( )

第 2 页(共 13 页)

A.板块构造学说把全球划分为七大板块

B.频繁的地震和火山活动使地壳可以不断运动

C. 日本处于地中海—喜马拉雅山火山、地震带,故地震频繁

D.地壳的水平运动使地表岩层发生弯曲和隆起

12.如图中的甲位于( )

A.东半球、低纬度 B.东半球、中纬度

C.西半球、低纬度 D.西半球、高纬度

13..某同学在旅游时拍摄到一线溶洞照片,形成溶洞的这一景观的主要外力是( )

A. 风力 B. 冰川 C. 流水 D. 生物

14.下列地形变化, 是由生物作用直接引起的是( )

A.大堡礁的形成

B.风蚀蘑菇的形成

C.风蚀城堡的形成

D.上海“崇明岛 ”不断“长大 ”

二 、填空题(30 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.站得高,看得远, 这是由于地球是个巨大的 ,登高才能望远。登多高, 望多远, 通 过计算得到了下表所示数据,其中 h为观察者眼睛离地面的高度(垂直距离)。从表中可知离地高

度越高,可见范围越广。

离地高度 h(米) 1 2 10 20 50 100 1000 5000 10000

可见范围 s(千米) 4 5 11 16 25 36 113 252 357

16.读图回答.

第 3 页(共 13 页)

(1)图甲中所示的纬度为 (北纬、南纬),所示经度为 (东经、西经).图

中人物所踏地点的经纬度是 .

(2)图乙 A 点经纬度为 .

(3)图乙中各点属于低纬度的是 ,属于中纬度的是 .位于东半球的

是 ,位于西半球的是 。

17.2022 年 1 月 14 日上午,汤加发生了剧烈的火山喷发。汤加位于太平洋板块和印度洋板块的 消亡边界,如图。此次火山喷发是由于板块 (选填“碰撞”或“张裂”)形成的。喷出

的岩浆来自地球的 (选填“地壳”、“地幔”或“地核”)。

18.沉积岩是 一层层堆积、压实、固化而形成的,有明显的 或 ,这是

区别于其他种类岩石的主要特征。

19.如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片,形成该景观的主要外力是 ,其分

布地区气候一般比较 (选填“干旱 ”或“湿润 ”)。

第 4 页(共 13 页)

三 、实验题(16 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.读“三个城市规划图”,回答下列问题。

(1)三幅图中, 图比例尺最大, 图比例尺最小。

(2)三个城市中, 城区面积最大, 城区面积最小。

(3)在图幅大小相同的情况下, 以上三种比例尺, 图反映的内容最详 细, 图反映的内容最简略。

(4)将图中各比例尺用其他形式表示出来:

把比例尺 1:1 万改写成数字式 ;

把比例尺 1:50 万改写成文字式 ;

把比例尺 1:10 万改写成线段式 。

21.读图, 完成下列各题。

(1)图 A 中, 教室在停车场的 方向。

(2)图 B 中, 教室在食堂的 方向。

(3)图 C 中, A 点在 B 点的 方向, B 点在 C 点的 方向,C 点在 D 点的

方向,D 点在 B 点的 方向。

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.读“全球板块分布图”,回答问题。

第 5 页(共 13 页)

(1)写出图中各板块的名称:

① , ② , ⑤ , ⑥ 。

(2)几乎全部为海洋的板块是 (填数字)。

(3)板块漂浮在 上,处于不断运动之中。板块边缘地带, 地壳 (填“稳定 ”

或“不稳定”);板块内部,地壳 (填“稳定 ”或“不稳定”)。

(4)地震发生时, 我们可采取的应急措施有 。

①保持清醒、冷静的头脑,及时将身边的书包或柔软的物品顶在头上 ②快速离开 教室, 跑到空旷地方去 ③迅速乘电梯逃生 ④躲到大树底下 ⑤来不及外逃时,双 手抱头躲避在墙角或坚实的家具下, 亦可转移到承重墙较多、面积较小的房间内。

23.读“某地地质灾害成灾频次示意图, 回答问题。

(1)关于该地地理特征的叙述, 可能的是 。

①地形陡峭; ②全年降水丰富,年际变化大; ③地表基岩广布;④地表岩石破碎,松散碎屑

物多

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④

(2)该地防御此类地质灾害的主要措施是 。

①提高植被覆盖率; ②修建水利工程;③修建护坡工程; ④清除河道淤泥

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①③

第 6 页(共 13 页)

第三章 人类的家园 单元测试卷答案解析

本试卷共 100 分,考试时间 50 分钟。

注意事项:

1、答第 I 卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2、选出答案后, 用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净

后,再填涂其它答案,不能答在试卷上。

一 、选择题(本题共 14 个小题; 每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是正确的)

1.A

【解析】地壳是指由岩石组成的固体外壳,地球固体圈层的最外层,岩石圈的重要组成部分。

地壳变动的主要原因是相撞和张裂, 弯曲和断层, 地震是地壳运动的表现。

故答案为: A

2.C

【解析】 人类认识地球形状的先后过程是①天圆地方②麦哲伦船队环球航行路线③地区卫星照

片;

人类认识地球形状的先后过程是①-②-③;

故答案为: C.

3.A

【解析】比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为: 比例尺=

图上距离与实际距离的比。比例尺有三种表示方法:数值比例尺、图示比例尺和文字比例尺。

比例尺等于图上距离比实际距离,根据计算, 得出比例尺为 1:30000000。

故答案为: A.

4.C

【解析】岩石按照成因分类,可分为岩浆岩、变质岩、和沉积岩三种.

从题意看,花岗岩、大理岩属于属于岩浆岩、砾岩、页岩、板岩属于沉积岩。砂岩、石灰岩是变

质岩。故选 C

5.A

第 7 页(共 13 页)

【解析】主要考查泥石流的形成原因分类。

①泥石流属于地质灾害,正确。②泥石流不是气象灾害,错误。③泥石流的产生主要由于自然因 素为主,正确。④泥石流的产生主要是自然因素,但认为活动也在多方面加剧上述因素,属于次

要因素,错误.

故答案为: A

6.D

【解析】发生地震时,要冷静不慌乱,要迅速地选择正确的逃生方法。在教室等人多的地方,如 果时间许可,要有序地快速地撤离,以免因慌乱发生挤压、踩踏事故。从地震发生到房屋倒塌大 约需要 10 余秒钟,如果你所在的位置是底楼,应该迅速跑到室外,到开阔的地带避险。若是在 高楼来不及逃离,可根据你所在的位置迅速作出判断,采用最有效的方法进行避震和自救。例如, 伏而待定,就近选择墙角或坚固的桌子、排椅旁蹲下后闭眼,将书包或提包放在头顶等。如果你 在室外,要远离玻璃幕墙、楼房、电线杆、广告牌、高压线等。地震发生时。切记不要进入室内 抢救物品和救援他人,以免作无谓的牺牲;泥石流发生时,应设法从房屋里跑到开阔地带,并迅 速转移到高处,不要顺沟方向往上游或下游逃生,要向两边的山坡上面逃生。千万不可在泥石流

中横渡。

A 地震来临时, 要迅速选择正确的逃生方法, 采用最有效的方法避震和自救,故 A 错误;

B 火山发生时会有直冲云霄的滚滚火山灰,还有奔腾而出的火热的熔岩流,不能靠近,故 B 错误;

C 台风来临时, 应该在户内不能在户外活动, 更不能躲在物品下面,C 是错误的行为;

D 泥石流要向两边的山坡上面逃生, 以防止被冲走,故 D 是正确的做法。

故答案为: D

7.D

【解析】现代科学研究表明, 地壳的变动、海平面升降,是造成海陆变迁的主要原因。气候、灾 害和人类活动,如暴雨冲刷、填海造陆等, 也会引起海陆的变化。地球表面形态处于不停的运动

和变化之中,陆地可以变成海洋,海洋可以变成陆地。

高山上的海洋生物化石说明这里曾经是海洋;南极地区有煤炭资源说明南极地区曾经地处温暖的

地带,后来经过漂移才到了现在的位置;火山喷发和地震的发生会导致地壳发生变动;而黄土高

第 8 页(共 13 页)

原的水土流失是由于自然或人为的原因而导致的生态环境的变化。

故答案为: D。

8.A

【解析】板块运动学说认为, 各板块处于不断的运动之中,一般来说,板块的内部比较稳定,板 块与板块交界的地带,有的张裂拉伸,有的碰撞挤压, 地壳比较活跃,由尼泊尔所处的位置及板

块运动的方向判定, 尼泊尔地震是由于位于亚欧板块与印度洋板块交界处。

A.大地震一般发生在板块边界附近,如尼泊尔地震是由于位于亚欧板块与印度洋板块交界处,A

符合题意;

B、大地震不一定引起海啸,B 不符合题意;

C、大地震不一定引起火山喷发, C 不符合题意;

D、主震发生之后, 不一定会发生余震,D 不符合题意。

故答案为: A

9.D

【解析】本题主要考察的是煤的形成过程。煤是地壳运动的产物。远在 3 亿多年前的古生代和 1 亿多年前的中生代以及几千万年前的新生代时期,大量植物残骸经过复杂的生物化学、地球化学、 物理化学作用后转变成煤,从植物死亡、堆积、埋藏到转变成煤经过了一系列的演变过程,这个

过程称为成煤作用。

煤是古代植物遗体的堆积层埋在地下后,经过长时期的地质作用而形成的。几乎所有的植物遗体, 只要具备了成煤的条件,都可以转化成煤。不过,低等植物遗体所形成的煤,分布范围小,厚度 薄, 很少被人利用。那些分布广、规模大、利用广泛的煤,都是高等植物的遗体,例如森林,湿

热茂密的森林就为煤的形成提供了条件。

故答案为: D。

10.

解: 为了减少泥石流的发生, 减轻泥石流造成的危害, 可采取的针对性措施有植树造林,保持生

态平衡,建设护坡工程等。

故选: B。

第 9 页(共 13 页)

11.

解:板块构造学说把全球划分为六大板块,A 错误。

地壳的不断运动使地震和火山活动频繁, B 错误。

日本处于环太平洋火山、地震带,故地震频繁,C 错误。

地壳运动按照方向和性质可以划分为水平运动和升降运动, 水平运动使岩层发生弯曲和隆起,D

正确。

故选: D。

12.

解: 东西经度的判定方法为: 经度度数向东变大为东经,经度度数向西变大为西经;南北纬度的 判定:纬度度数向北变大为北纬,纬度度数向南变大为南纬。据图中的经纬度度数可得,甲的地

理坐标是 20 °N,170 °E,该点位于北半球、西半球和低纬度。

故选: C。

13.C

溶洞是喀斯特地貌的一种,是喀斯特地貌发育的最基本条件; 喀斯特作用的本质是含有二氧化碳 的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用,因此溶洞形成的主要外力塑造力量是流水的溶蚀作用;

故选:C

14.A

【解析】地壳自形成以来,其结构和表面形态就在不断发生变化。促使地表形态发生变化的原因 可分为两大类: 内力作用和外力作用。外力作用可以使高山削平, 低谷填平,使地表趋于平坦。 风蚀蘑菇和风蚀城堡是风力作用形成的,上海“崇明岛 ”不断“长大 ”是流水的沉积作用形成的,

大堡礁是珊瑚虫分泌的石灰质堆积成珊瑚礁, 日积月累露出海面, 形成岛礁。

故答案为: A.

二 、填空题(30 分) 把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

15.球体

【解析】人们对地球形状的认识,经历了一个漫长的过程,从天圆地方→天圆如张盖,地方如棋 局→麦哲伦环球航行→地球的卫星照片。其中麦哲伦环球航行和地球的卫星照片都证明地球是个

球体。

根据所学知识可知,站得高,看得远,这是由于地球是个巨大的球体, 登高才能望远。登多高,

第 10 页(共 13 页)

望多远,通过计算得到了下表所示数据, 其中 h为观察者眼睛离地面的高度(垂直距离)。

16.(1)南纬;东经; 50°S,20°E

(2)70°W,40°N

(3)BD;ACE;C;ABDE

【解析】向北增大是北纬,向南增大是南纬,向东增大是东经,向西增大是西经。可以判断出本 图纬度是南纬度,经度是东经度。图中人物的地理坐标就可以确定了。根据所在的地理坐标就可

以确定在东半球还是,西半球, 高纬度, 中纬度等信息。

(1)根据图中信息看, 该地是往南依次增大, 说明是南纬,往东依次增大是东经, 进一步确定

图中人物所在点的坐标是 50°S,20°E。

(2)根据图中信息看, 该地是往北依次增大, 说明是北纬,往西依次增大是西经, 图中 A 点的

坐标是 70°W,40°N。

(3)高中低纬度的划分是以 30 度和 60 度为界,0°--30°是低纬度,30°--60°是中纬度,

60°--90°是高纬度。属于低纬度的点是 BD;属于中纬度的点是 ACE;根据东西半球的划分可以

得出位于东半球的点是 C;位于西半球的点是 ABDE。

故答案为:(1)南纬;东经; 50°S,20°E(2)70°W,40°N(3)BD;ACE;C;ABDE

17.

解: 火山和地震主要发生在板块交界的地带,读图可得,汤加位于印度洋板块与太平洋的碰撞挤

压处, 该地区地壳活跃, 多火山和地震。火山喷发物中的岩浆主要来自地球内部结构中的地幔。

故答案为: 碰撞;地幔。

18. 【答案】 地表的碎屑物;层状结构特征; 化石

【解析】【分析】沉积岩是三种组成地球岩石圈的主要岩石之一,将其他岩石的风化产物和一些 火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。

【解答】沉积岩是地表的碎屑物一层层堆积、压实、固化而形成的,有明显的层状结构特征或 化石, 这是区别于其他种类岩石的主要特征。

故答案为:地表的碎屑物;层状结构特征;化石

19.流水溶蚀; 湿润

【解析】在地球内力的作用下,地势趋于陡峭,在地球外力的作用下,地势趋于平坦,外力作用

有风力、流水、生物、冰川等;风蚀蘑菇是风力作用; 三角洲平原是流水的冲刷,溶洞是流水的

第 11 页(共 13 页)

冲刷; 角峰是冰川的作用;

如图是溶洞, 该景观的主要外力是流水溶蚀; 其分布地区气候一般比较湿润 ;

故答案为: 流水溶蚀,湿润

三 、实验题(16 分)把答案填在题中的横线上或按题目要求作答

20.(1)A;B

(2)B;A

(3)A;B

(4)1:10000;图上 1 厘米代表实地距离 5 千米;

21.(1)西北

(2)东北

(3)正北;正西; 正南;东北

四 、解答题(12 分)解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案 的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

22.(1)亚欧板块;非洲板块;太平洋板块; 印度洋板块

(2)⑤

(3)软流圈; 不稳定; 稳定

(4)①②⑤

【解析】(1)板块运动学说认为,由岩石构成的地球表面不是一块整齐,而是由亚欧板块、非洲 板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块和南极洲板块六大板块构成。六大板块中,几乎全部

是海洋的板块是太平洋板块。

(2)一般来说,板块内部较稳定,板块交界处地壳活动频繁。

(3)地震发生时应当采取正确的应对措施,保持冷静,保护自身的安全。

(1)①亚欧板块, ②非洲板块, ⑤太平洋板块,⑥印度洋板块。

(2)几乎全部为海洋的板块是 1(填数字)。

(3)板块漂浮在软流圈上,处于不断运动之中。板块边缘地带,地壳不稳定;板块内部,地壳

稳定。

(4)①由于地震发生时,可能会有尖锐的东西从上方坠落,因及时将身边的书包或柔软的物品

顶在头上, 能够保护头部不受伤害, ①正确;②快速离开教室,跑到空旷地方去, 能够躲避房

第 12 页(共 13 页)

屋、建筑物倒塌造成的危害, ②正确;③地震发生时不要乘坐电梯,③错误; ④地震发生时, 大树容易倒伏, ④错误; ⑤来不及外逃时,双手抱头躲避在墙角或坚实的家具下, 亦可转移到

承重墙较多、面积较小的房间内,⑤正确。

故答案为:(1)亚欧板块;非洲板块;太平洋板块;印度洋板块(2)⑤(3)软流圈;不稳定;

稳定(4)①②⑤

23.(1)D

(2)D

【解析】泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨、暴雪或其他自然灾 害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快,流量 大,物质容量大和破坏力强等特点。滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、 雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地

或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。

(1)由图可知,该地区在 6-8 月份时, 泥石流和滑坡灾害发生的较多,说明该区域地形陡峭,

全年降水不均匀,6-8 月份降水量较大, 且植被覆盖较低,松散的碎屑物物多; 故 D 符合;

(2)泥石流主要是植被覆盖率低,且地形陡峭,加上降水不均匀导致, 所以防御泥石流和滑坡

的方法是增加植被覆盖率,修建护坡工程即可;故 D 符合;

故答案为:(1)D;(2)D。

第 13 页(共 13 页)

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化