第1章 化学反应与能量转化 测试题 (含解析)2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第1章 化学反应与能量转化 测试题 (含解析)2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 862.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-17 19:34:17 | ||

图片预览

文档简介

第1章 化学反应与能量转化 测试题

一、选择题

1.下列现象与电化学腐蚀无关的是

A.铜锌合金(黄铜)不易被腐蚀

B.银质物品久置表面变黑

C.附有银制配件的铁制品其接触处易生锈

D.生铁比纯铁更容易生锈

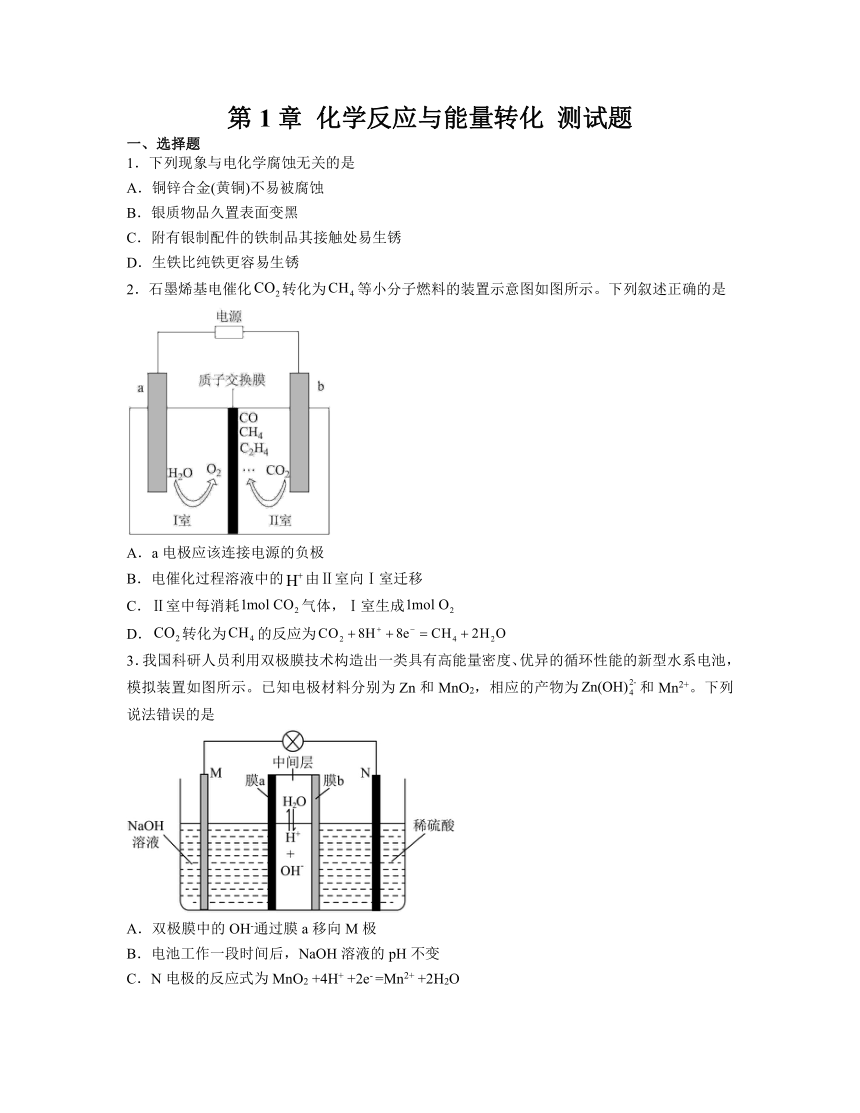

2.石墨烯基电催化转化为等小分子燃料的装置示意图如图所示。下列叙述正确的是

A.a电极应该连接电源的负极

B.电催化过程溶液中的由Ⅱ室向Ⅰ室迁移

C.Ⅱ室中每消耗气体,Ⅰ室生成

D.转化为的反应为

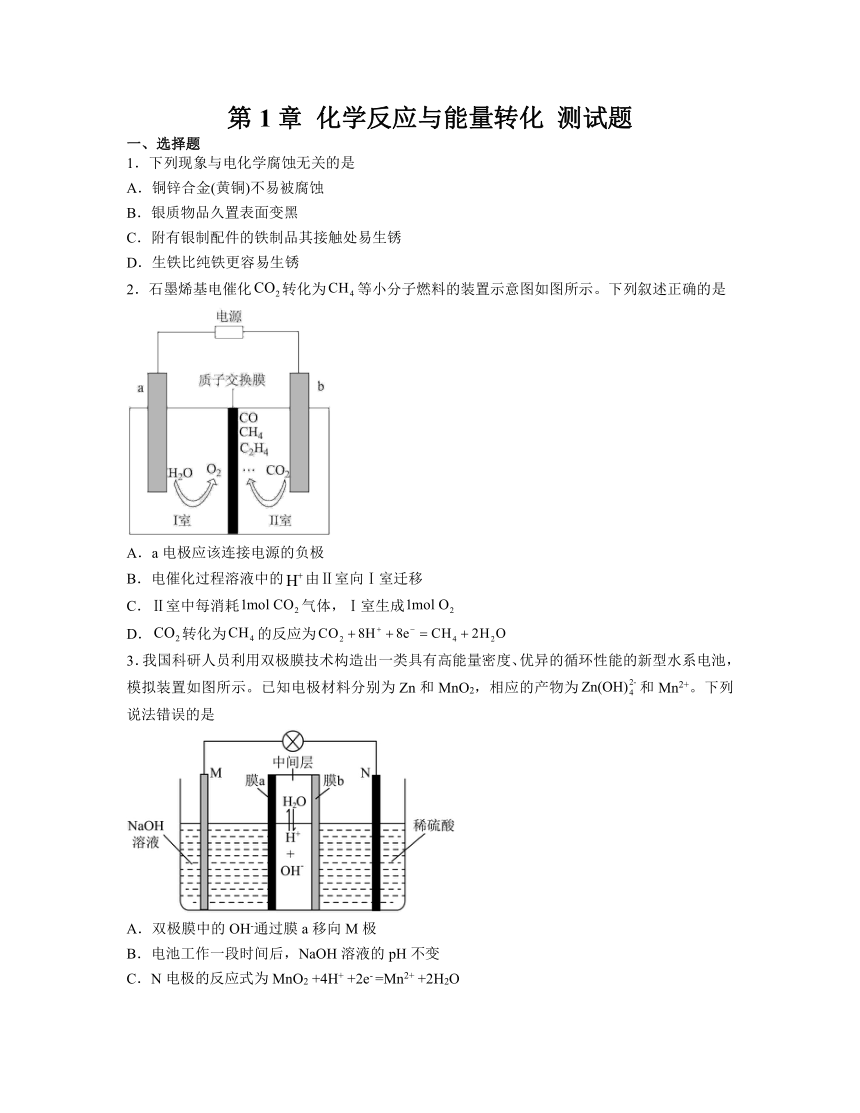

3.我国科研人员利用双极膜技术构造出一类具有高能量密度、优异的循环性能的新型水系电池,模拟装置如图所示。已知电极材料分别为Zn和MnO2,相应的产物为和Mn2+。下列说法错误的是

A.双极膜中的OH-通过膜a移向M极

B.电池工作一段时间后,NaOH溶液的pH不变

C.N电极的反应式为MnO2 +4H+ +2e- =Mn2+ +2H2O

D.若电路中通过2 mol e-,则稀硫酸溶液质量增加89 g

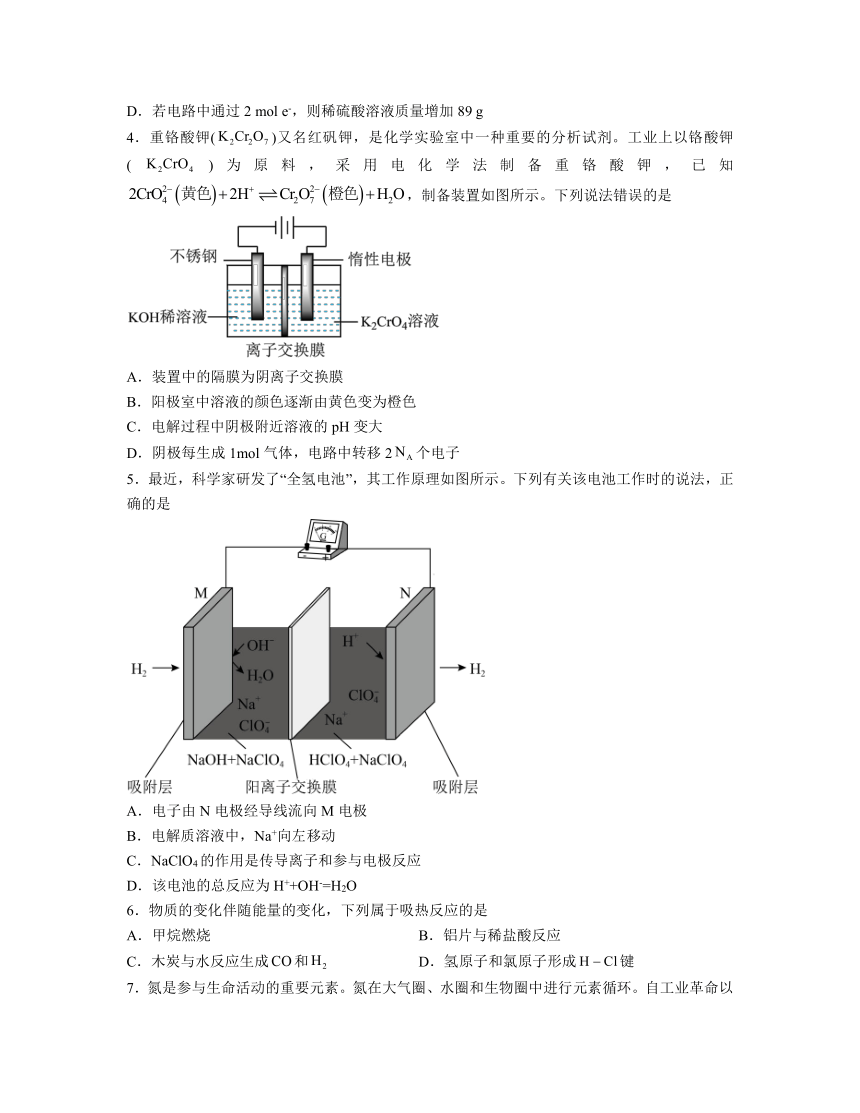

4.重铬酸钾()又名红矾钾,是化学实验室中一种重要的分析试剂。工业上以铬酸钾()为原料,采用电化学法制备重铬酸钾,已知,制备装置如图所示。下列说法错误的是

A.装置中的隔膜为阴离子交换膜

B.阳极室中溶液的颜色逐渐由黄色变为橙色

C.电解过程中阴极附近溶液的pH变大

D.阴极每生成1mol气体,电路中转移2个电子

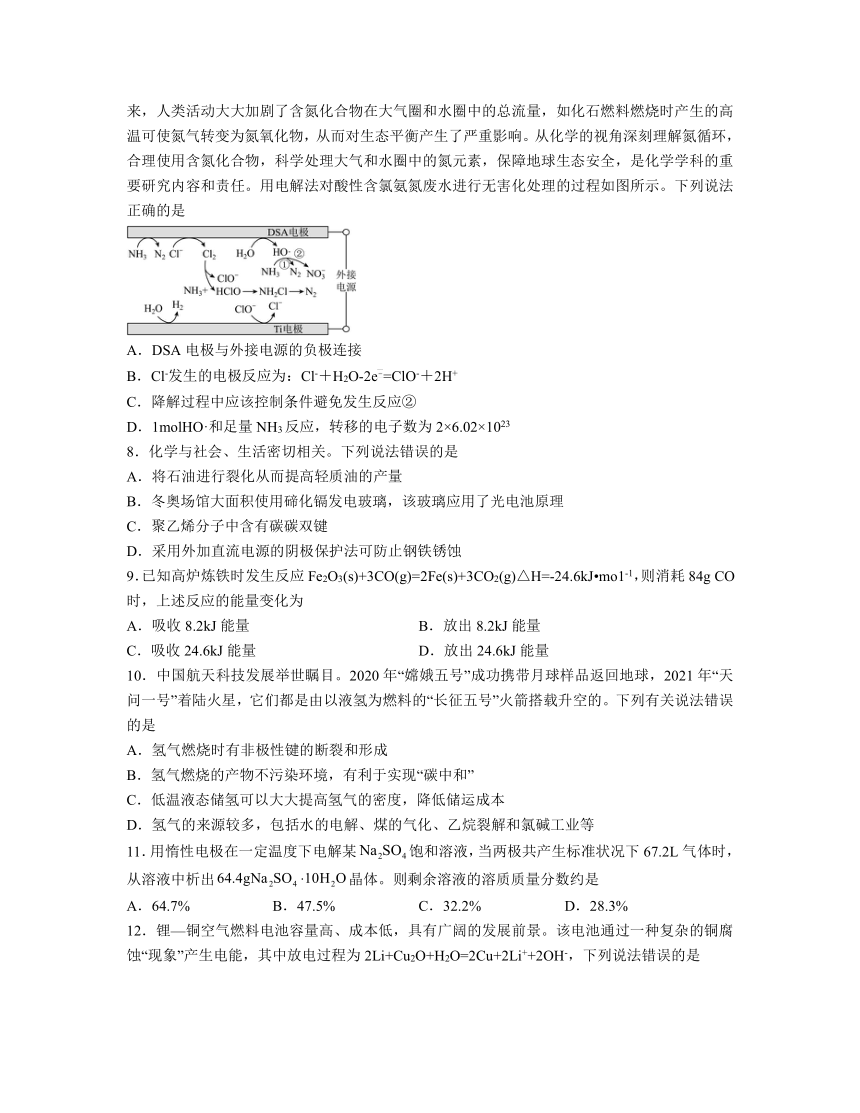

5.最近,科学家研发了“全氢电池”,其工作原理如图所示。下列有关该电池工作时的说法,正确的是

A.电子由N电极经导线流向M电极

B.电解质溶液中,Na+向左移动

C.NaClO4的作用是传导离子和参与电极反应

D.该电池的总反应为H++OH-=H2O

6.物质的变化伴随能量的变化,下列属于吸热反应的是

A.甲烷燃烧 B.铝片与稀盐酸反应

C.木炭与水反应生成和 D.氢原子和氯原子形成键

7.氮是参与生命活动的重要元素。氮在大气圈、水圈和生物圈中进行元素循环。自工业革命以来,人类活动大大加剧了含氮化合物在大气圈和水圈中的总流量,如化石燃料燃烧时产生的高温可使氮气转变为氮氧化物,从而对生态平衡产生了严重影响。从化学的视角深刻理解氮循环,合理使用含氮化合物,科学处理大气和水圈中的氮元素,保障地球生态安全,是化学学科的重要研究内容和责任。用电解法对酸性含氯氨氮废水进行无害化处理的过程如图所示。下列说法正确的是

A.DSA电极与外接电源的负极连接

B.Cl-发生的电极反应为:Cl-+H2O-2e=ClO-+2H+

C.降解过程中应该控制条件避免发生反应②

D.1molHO·和足量NH3反应,转移的电子数为2×6.02×1023

8.化学与社会、生活密切相关。下列说法错误的是

A.将石油进行裂化从而提高轻质油的产量

B.冬奥场馆大面积使用碲化镉发电玻璃,该玻璃应用了光电池原理

C.聚乙烯分子中含有碳碳双键

D.采用外加直流电源的阴极保护法可防止钢铁锈蚀

9.已知高炉炼铁时发生反应Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g)△H=-24.6kJ mo1-1,则消耗84g CO 时,上述反应的能量变化为

A.吸收8.2kJ能量 B.放出8.2kJ能量

C.吸收24.6kJ能量 D.放出24.6kJ能量

10.中国航天科技发展举世瞩目。2020年“嫦娥五号”成功携带月球样品返回地球,2021年“天问一号”着陆火星,它们都是由以液氢为燃料的“长征五号”火箭搭载升空的。下列有关说法错误的是

A.氢气燃烧时有非极性键的断裂和形成

B.氢气燃烧的产物不污染环境,有利于实现“碳中和”

C.低温液态储氢可以大大提高氢气的密度,降低储运成本

D.氢气的来源较多,包括水的电解、煤的气化、乙烷裂解和氯碱工业等

11.用惰性电极在一定温度下电解某饱和溶液,当两极共产生标准状况下67.2L气体时,从溶液中析出晶体。则剩余溶液的溶质质量分数约是

A.64.7% B.47.5% C.32.2% D.28.3%

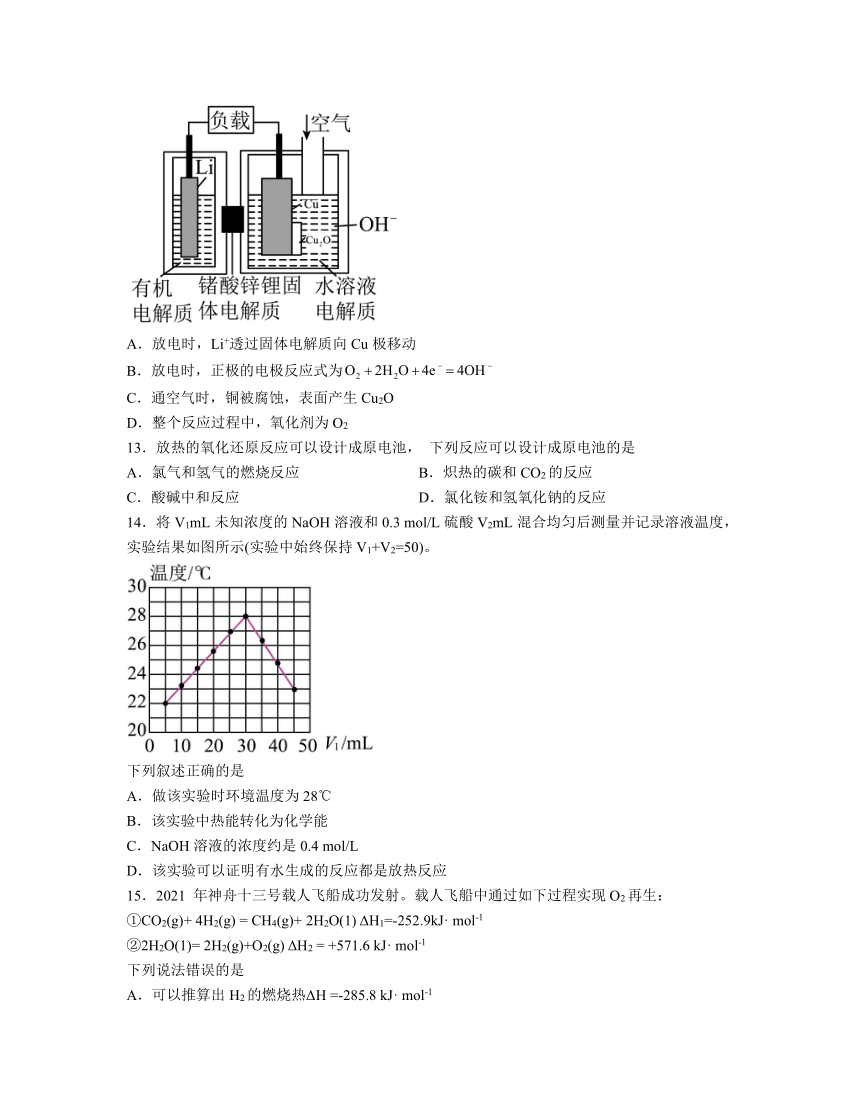

12.锂—铜空气燃料电池容量高、成本低,具有广阔的发展前景。该电池通过一种复杂的铜腐蚀“现象”产生电能,其中放电过程为2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH-,下列说法错误的是

A.放电时,Li+透过固体电解质向Cu极移动

B.放电时,正极的电极反应式为

C.通空气时,铜被腐蚀,表面产生Cu2O

D.整个反应过程中,氧化剂为O2

13.放热的氧化还原反应可以设计成原电池, 下列反应可以设计成原电池的是

A.氯气和氢气的燃烧反应 B.炽热的碳和CO2的反应

C.酸碱中和反应 D.氯化铵和氢氧化钠的反应

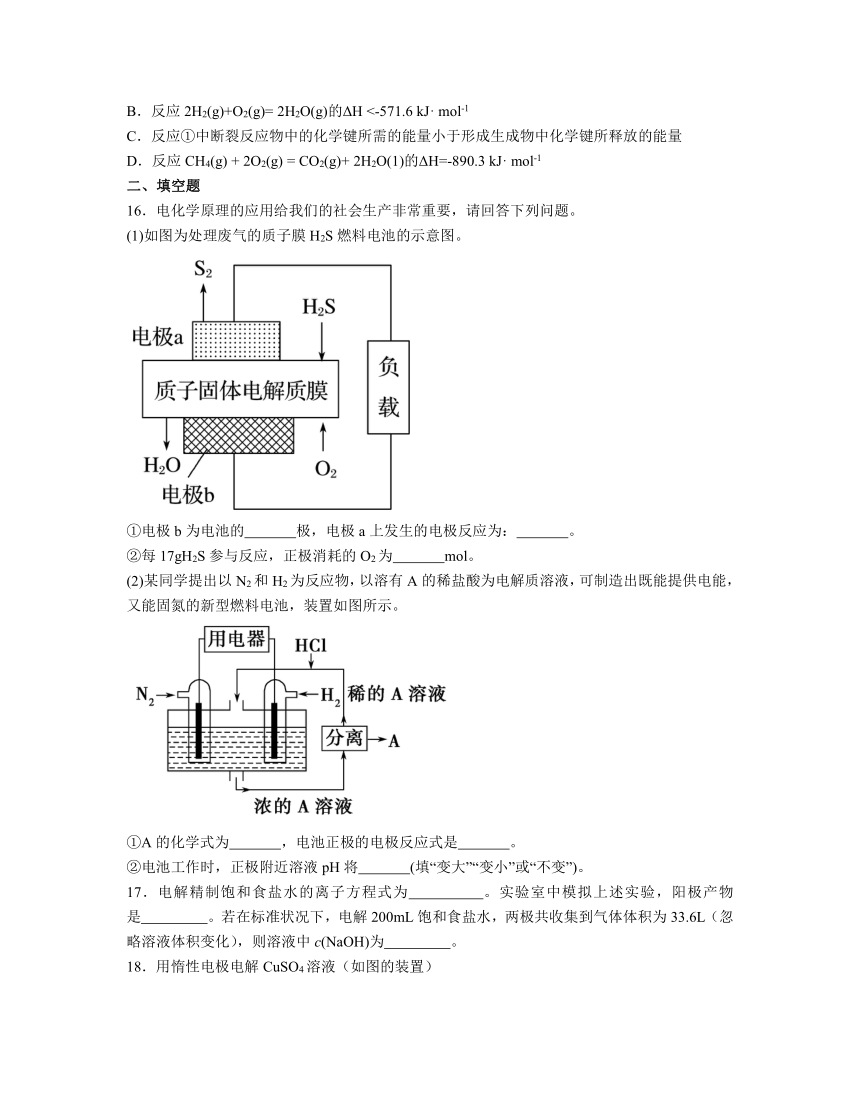

14.将V1mL未知浓度的NaOH溶液和0.3 mol/L硫酸V2mL混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如图所示(实验中始终保持V1+V2=50)。

下列叙述正确的是

A.做该实验时环境温度为28℃

B.该实验中热能转化为化学能

C.NaOH溶液的浓度约是0.4 mol/L

D.该实验可以证明有水生成的反应都是放热反应

15.2021 年神舟十三号载人飞船成功发射。载人飞船中通过如下过程实现O2再生:

①CO2(g)+ 4H2(g) = CH4(g)+ 2H2O(1) ΔH1=-252.9kJ· mol-1

②2H2O(1)= 2H2(g)+O2(g) ΔH2 = +571.6 kJ· mol-1

下列说法错误的是

A.可以推算出H2的燃烧热ΔH =-285.8 kJ· mol-1

B.反应2H2(g)+O2(g)= 2H2O(g)的ΔH <-571.6 kJ· mol-1

C.反应①中断裂反应物中的化学键所需的能量小于形成生成物中化学键所释放的能量

D.反应CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g)+ 2H2O(1)的ΔH=-890.3 kJ· mol-1

二、填空题

16.电化学原理的应用给我们的社会生产非常重要,请回答下列问题。

(1)如图为处理废气的质子膜H2S燃料电池的示意图。

①电极b为电池的 极,电极a上发生的电极反应为: 。

②每17gH2S参与反应,正极消耗的O2为 mol。

(2)某同学提出以N2和H2为反应物,以溶有A的稀盐酸为电解质溶液,可制造出既能提供电能,又能固氮的新型燃料电池,装置如图所示。

①A的化学式为 ,电池正极的电极反应式是 。

②电池工作时,正极附近溶液pH将 (填“变大”“变小”或“不变”)。

17.电解精制饱和食盐水的离子方程式为 。实验室中模拟上述实验,阳极产物是 。若在标准状况下,电解200mL饱和食盐水,两极共收集到气体体积为33.6L(忽略溶液体积变化),则溶液中c(NaOH)为 。

18.用惰性电极电解CuSO4溶液(如图的装置)

该过程中电解池电极反应式为是阳极: ,阴极: .

19.美国“阿波罗”宇宙飞船中使用的氢氧燃料电池,其构造如图所示:

(1)KOH作电解质,其电极总反应为2H2+O2=2H2O,则负极通入的是 ,电极反应式为 ;正极通入的是 ,电极反应式为 ;

(2)如把KOH溶液改为稀硫酸,则负极电极反应式为: ,正极电极反应式为: 。

20.(1)已知:

化学键 H-H N≡N N-H

拆开1mol该键吸收能量KJ/mol 436 946 391

试计算N2+3H2=2NH3的 H是多少?

(2)已知:H2和CH4的燃烧热分别为 H=-286KJ/mol和 H-890KJ/mol,则112L标况下的H2和CH4的混合气体完全燃烧生成的CO2和液态水时放出3695KJ的热量,则混合气体中H2和CH4的物质的量之比是多少

21.2019年11月28日7时52分,在太原卫星发射中心,长征四号丙运载火箭成功将高分十二号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。其中,长征四号丙运载火箭推进剂以肼(N2H4)为燃料,NO2为氧化剂,反应生成N2和水蒸气。已知:

①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) ΔH1=+67.7kJ·mol-1;

②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH2=—534kJ·mol-1;

③H2(g)+F2(g)=HF(g) ΔH3=—269kJ·mol-1;

④H2(g)+O2(g)=H2O(g) ΔH4=—242kJ·mol-1。

肼和NO2反应的热化学方程式为 。

22.A、B、C、D、E是中学化学中常见的四种短周期元素,有关位置及信息如下:

A的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物反应生成离子化合物;C单质一般保存在煤油中;F单质是日常生活中用量最大的金属,易被腐蚀或损坏。

E A B

C D

请回答下列问题:

元素的氢化物水溶液能使酚酞变红的原因用电离方程式解释为 。

、D的氢化物相互反应,产生白色固体,鉴定该固体需用到的试剂或试纸蒸馏水除外有 。

、C组成的某种化合物和B的某种氢化物反应可生成B的单质,则B、C组成的该化合物所含有的化学键为 。

与B可组成质量比为7:16的三原子分子,该分子释放在空气中其化学作用可能引发的后果有: 。

①酸雨 ②温室效应 ③光化学烟雾 ④臭氧层破坏

和C组成的一种离子化合物,能与水反应生成两种碱,该反应的化学方程式是 。

已知一定量的E单质能在 中燃烧,其可能的产物及能量关系如图1所示:请写出一定条件下 与反应生成的热化学方程式 。

若在D与F组成的某种化合物的溶液甲中,加入铜片,溶液会慢慢变为蓝色,依据产生该现象的反应原理,所设计的原电池如图2所示,其反应中正极出现的现象是 ,负极的反应式为 。

23.利用如图所示装置测定中和热的实验步骤如下:

①用量筒量取50mL 0.50 mol·L-1盐酸倒入小烧环形玻璃搅拌棒杯中,测出盐酸温度;

②用另一量筒量取50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液,并用同一温度计测出其温度;

③将NaOH 溶液倒入小烧杯中,设法使之混合碎泡沫塑料均匀,测得混合液最高温度。

回答下列问题:

(1)为什么所用NaOH溶液要稍过量?为什么选择NaOH溶液过量而不是盐酸过量? 。

(2)倒入NaOH溶液的正确操作是_______(填序号)。

A.沿玻璃棒缓慢倒入 B.分三次少量倒入

C.一次迅速倒入 D.怎么倒都可以

(3)本实验使用了环形玻璃搅拌棒,对溶液进行搅拌,搅拌的作用是 。

(4)现将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L l mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为△H1、△H2、△H3,则△H1、△H2、△H3的大小关系为 。

(5)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:

起始温度t1/℃ 终止温度t1/℃

盐酸 氢氧化钠溶液 混合溶液

1 20.0 20.1 23.2

2 20.2 20.4 23.4

3 20.5 20.6 23.6

依据该学生的实验数据进行必要的数据处理,并计算该实验测得的中和热△H= (结果保留一位小数)。

(6)某同学测得实验结果为-53.5 kJ/mol,与理论值-57.3 kJ/mol有偏差,产生这种偏差的原因可能是 (填序号)。

a.实验装置保温、隔热效果差

b. 量取NaOH 溶液的体积时仰视读数

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有H2SO4溶液的内筒中

d. 将盐酸倒入量热计内筒时,有少量溅出

(7) (填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,理由是 。

【参考答案】

一、选择题

1.B

解析:A.铜锌合金中,金属锌为负极,金属铜为正极,Cu被保护,不易被腐蚀,与电化学腐蚀有关,A不符合题意;

B.银质物品长期放置表面变黑是因为金属银和空气中二氧化硫、硫化氢发生反应生成硫化银的结果,属于化学腐蚀,与电化学腐蚀无关,B符合题意;

C.铁制品附有银制配件时,在接触处形成原电池,其中铁为负极,易生锈,和电化学腐蚀有关,C不符合题意;

D.铁、碳和电解质溶液构成原电池,Fe作负极失电子加速腐蚀,纯铁和电解质溶液发生化学腐蚀,所以生铁比纯铁更容易生锈,与电化学腐蚀有关,D不符合题意;

故选B。

2.D

解析:A.a电极上转化为,O元素失电子化合价升高,则a为阳极,正极连接阳极,则a电极应该连接电源的正极,故A错误;

B.电解池中阳离子由阳极移向阴极,则溶液中的由Ⅰ室向Ⅱ室迁移,故B错误;

C.Ⅱ室中转化为、、等,不是只生成,则每消耗气体,转移电子不等于,则无法确定生成的物质的量,故C错误;

D.b极转化为,C元素化合价降低,电极反应式为,故D正确;

故答案为:D。

3.B

解析:A.由题给信息Zn生成Zn(OH),MnO2生成Mn2+可知,M极为Zn电极,N电极材料为MnO2,即M极为负极,N极为正极,OH-移向负极,A项正确;

B.负极的电极反应式为Zn+4OH--2e-=Zn(OH),每转移2 mol e-,有2 molOH-移向NaOH溶液,而消耗4molOH-,NaOH溶液的pH变小,B项错误;

C.N电极材料为MnO2,MnO2在正极得到电子生成Mn2+,电极方程式为:MnO2 +4H+ +2e- =Mn2+ +2H2O,故C正确;

D.若电路中通过2 mol e-,双极膜中有2 mol H+移向硫酸溶液,同时溶解1 mol MnO2,稀硫酸溶液质量增加2mol1g/mol+1mol87g/mol=89g,D项正确;

故选B。

4.A

【分析】左侧电极为阴极,发生还原反应;右侧电极为阳极,发生氧化反应,;

解析:A.装置中的隔膜为阳离子交换膜,由右室经离子交换膜向左室移动,A错误;

B.阳极室发生氧化反应,氢氧根离子失去电子,电极反应式为,阳极区氢离子浓度增大,,平衡右移,溶液由黄色逐渐变为橙色,B正确;

C.电解过程中阴极发生电极反应,阴极附近溶液的pH变大,C正确;

D.由,可知阴极每生成1mol气体,电路中转移2个电子,D正确;

故选A。

5.D

【分析】根据工作原理图可知该装置为原电池装置,运用原电池原理进行分析,得到吸附层M为负极,吸附层N为正极,据此解题。

解析:A.由装置图可知,吸附层M为负极,吸附层N为正极,所以电子流向为电子由M电极经导线流向N电极,故A项错误;

B.原电池中阳离子向正极移动,该电池右侧为正极,所以钠离子向右侧移动,故B项错误;

C.NaClO4的作用是传导离子,并未参加电极反应,故C项错误;

D.由图可知负极反应为:,正极反应为:,总反应为:,故D项正确;

答案选D。

6.C

解析:A.甲烷燃烧属于放热反应,故A不符合题意;

B.活泼金属与酸的反应是放热反应,故B不符合题意;

C.C与水反应生成和,该反应过程吸收热量,为吸热反应,故C符合题意;

D.氢原子和氯原子形成键,该过程放出热量,故D不符合题意;

故选:C。

7.C

解析:A.NH3在DSA电极转化为N2,氮元素从-3价升高为0价,被氧化,该电极是电解池的阳极,与外接电源的正极相连,故A错误;

B.由图示知,Cl-在DSA电极表面转化为Cl2电极反应式为:2 Cl--2e-=Cl2↑,故B错误;

C.反应②中NH3转化为,没有达到氨氮废水无害化处理的目的,所以,降解过程中应该控制条件避免发生反应②,故C正确;

D.羟基自由基中氧元素为-1价,其还原产物中氧元素为-2价,一个HO·可得到一个电子,1mol HO·完全反应时转移的电子数为6.02×1023,故D错误;

故选C。

8.C

解析:A.石油裂化的目的是获得轻质油,提高轻质油特别是汽油的产量和质量,故A正确;

B.国家速滑馆采用的碲化镉发电玻璃,能将光能转化为电能,即该玻璃应用了光电池原理,故B正确;

C.聚乙烯为乙烯的加聚反应产物,其分子中完全为单键,不存在碳碳双键,故C错误;

D.铁与电源负极相连,形成电解池时做阴极,阴极上发生的是还原反应,铁不会被腐蚀,故D正确;

故选:C。

9.D

解析:根据反应Fe2O3(s)+3CO(g) = 2Fe(s)+3CO2(g) ΔH= -24.6kJ·mol-1,可知,消耗84g CO (为3mol)时,放出的热量为24.6kJ;

故选D。

10.A

解析:A.2H2+O22H2O有非极性键断裂,没有非极键的形成(水中只有极性键),A错误;

B.碳中和”概念是:“对于那些在所有减少或避免排放的努力都穷尽之后仍然存在的排放额进行碳抵偿”,“碳中和”就是现代人为减缓全球变暖所作的努力之一,氢气燃烧产物为H2O,不污染环境,B正确;

C.液态H2分子间隙比气态分子间隙小,密度增大,储运成本低,C正确;

D.电解水,煤的气化,乙烷裂解,氯碱工业均产生氢气,D正确;

故选A。

11.D

解析:用惰性电极在一定温度下电解某饱和溶液,实质为电解水,发生反应 ,当两极共产生标准状况下67.2L气体时,电解水的物质的量为2mol,溶液中析出晶体,剩余溶液的溶质质量分数约是,故选D。

12.B

【分析】根据放电过程中总反应2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH-可知, Li元素化合价由0价变为+1价、Cu元素化合价由+ l价变为0价,则Li为负极,Cu2O电极为正极,负极反应式为Li-e-=Li+,正极反应式为Cu2O+H2O+2e-=2Cu+2OH-,放电时电解质中阳离子向正极移动,据此分析解答。

解析:A.由于电极活动性:Li>Cu,所以放电时,Li为负极,失去电子发生氧化反应,Cu为正极,Cu2O得到电子被还原产生Cu单质,Li+会透过固体电解质向电子较多的正极Cu极区移动,A正确;

B.根据图示可知:正极上Cu2O得到电子被还原为Cu单质,图示反应产生OH-,反应的电极反应式为:Cu2O+2e-+H2O=2Cu+2OH-,B错误;

C.通空气时,O2得到电子被还原,铜失去电子被腐蚀,在铜表面会氧化产生Cu2O,C正确;

D.Cu先与O2反应生成Cu2O,O的化合价降低,则在整个反应过程中,O2作氧化剂,D正确;

故合理选项是B。

13.A

解析:根据题意,反应可以设计成原电池要具备两个要求:一是氧化还原反应,二是为放热反应;

A.氯气和氢气的燃烧反应属于放热反应,反应中有元素化合价变化,是氧化还原反应,能设计成原电池,故A符合题意;

B.炽热的碳和CO2的反应属于吸热反应,故B不符合题意;

C.酸碱中和反应是放热反应,但不是氧化还原反应,不能设计成原电池,故C不符合题意;

D.氯化铵和氢氧化钠的反应不是氧化还原反应且反应吸热,不能设计成原电池,故D不符合题意;

答案选A。

14.C

解析:A.由图中可知,NaOH溶液体积为5mL时,混合液温度为22℃,所以做该实验时环境温度应低于22℃,A不正确;

B.该实验中,通过发生化学反应放出热量,将化学能转化为热能,B不正确;

C.V1=30mL时,混合液的温度最高,表明此时NaOH与硫酸刚好完全反应,c(NaOH)×0.03L=0.6mol/L×0.02L,则NaOH溶液的浓度c(NaOH)约是0.4 mol/L,C正确;

D.该实验生成水后放热,但不能证明有水生成的所有反应都是放热反应,如Ba(OH)2 8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O属于吸热反应,D不正确;

故选C。

15.B

解析:A.2H2O(1)=2H2(g)+O2(g) ΔH2=+571.6 kJ· mol-1,则H2(g)+O2(g)=H2O(1)ΔH=-285.8kJ mol-1,则H2的燃烧热ΔH=-285.8kJ mol-1,故A正确;

B.气态水的能量高于液态水,生成液态水放热多,放热越多,焓变越小,则2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)的ΔH>-571.6kJ mol-1,故B错误;

C.反应①为放热反应,所以断裂反应物中的化学键吸收的总能量小于形成生成物中的化学键释放的总能量,故C正确;

D.根据盖斯定律:-①-②×2得CH4(g) + 2O2(g)=CO2(g)+ 2H2O(1)ΔH=(252.9-571.6×2)kJ/mol=-890.3kJ/mol,故D正确;

故选B。

二、填空题

16.(1) 正 2H2S-4e-=S2+4H+ 0.25

(2)NH4Cl N2+6e-+8H+=2NH 变大

解析:(1)根据图示,电极a上H2S发生失电子的氧化反应生成S2,电极a为负极;电极b上O2发生得电子的还原反应生成H2O,电极b为正极;

①电极b上O2发生得电子的还原反应生成H2O,电极b为电池的正极;电极a上H2S发生失电子的氧化反应生成S2,电极反应式为2H2S-4e-=S2+4H+;答案为:正;2H2S-4e-=S2+4H+。

②电极b的电极反应为O2+4e-+4H+=2H2O,电极a的电极反应为2H2S-4e-=S2+4H+,根据得失电子守恒,每17gH2S参与反应,正极消耗O2物质的量为=0.25mol;答案为:0.25;

(2)该原电池中,电池负极上H2发生失电子的氧化反应生成H+,电池正极上N2发生得电子的还原反应生成,电池总反应为N2+3H2+2H+=2;

①根据图示和电池总反应,A的化学式为NH4Cl,电池正极的电极反应式为N2+6e-+8H+=2;答案为:NH4Cl;N2+6e-+8H+=2;

②电池正极的电极反应为N2+6e-+8H+=2,电池工作时,正极消耗H+,H+的浓度减小,正极附近溶液的pH变大;答案为:变大。

17. Cl2 7.5mol/L

解析:电解精制饱和食盐水生成氯气、氢气和氢氧化钠,离子方程式为;实验室中模拟上述实验,阳极失电子,发生氧化反应,则产物是Cl2。若在标准状况下,电解200mL饱和食盐水,两极共收集到气体体积为33.6L,则混合气体的物质的量==1.5mol,根据反应可知,生成的混合气体为氯气和氢气,物质的量比为1:1,则氢气和氯气的物质的量分别为0.75mol,则生成的氢氧化钠的物质的量为1.5mol,忽略溶液体积变化,则溶液中c(NaOH)为=7.5 mol/L。

18. 4OH﹣﹣4e﹣=O2↑+2H2O Cu2++2e﹣=Cu.

解析:两个惰性电极电解硫酸铜溶液,阳极应该选择溶液中的氢氧根离子失电子,得到氧气和水,电极反应方程式为:4OH﹣﹣4e﹣=O2↑+2H2O。阴极选择溶液中的铜离子得电子得到铜单质,所以电极反应方程式为:Cu2++2e﹣=Cu。

19. H2 O2

解析:(1)由总反应可知,氢气失电子应在负极发生反应,氧气得电子应在正极发生反应,因电解质为KOH,则负极氢气失电子结合氢氧根生成水,电极反应为:;正极氧气得电子结合水生成氢氧根离子,电极反应为:,故答案为:H2;;O2;;

(2)如把KOH溶液改为稀硫酸,则负极氢气失电子生成氢离子,电极反应为:,正极氧气得电子结合氢离子生成水,电极反应为:,故答案为:;。

20. -92kJ/mol 1:3

解析:(1)由 H=反应物的总键能-生成物的总键能得: H=946kJ/mol+3×436kJ/mol-6×391kJ/mol=-92kJ/mol,故答案为:-92kJ/mol;

(2)设H2和CH4的物质的量分别为x mol、ymol,则286x+890y=3695,22.4×(x+y)=112,联立两个方程解得x=,y=,所以H2和CH4的物质的量之比=:=151:453=1:3,故答案为:1:3。

21.N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=—567.85kJ·mol-1

解析:由盖斯定律可知,反应②—①×得肼和二氧化氮的反应N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g),则反应ΔH=(—534kJ·mol-1)—(+67.7kJ·mol-1) ×=—567.85kJ·mol-1,反应的热化学方程式为N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=—567.85kJ·mol-1,故答案为:N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=—567.85kJ·mol-1。

22. 氢氧化钠溶液、红色石蕊试纸,硝酸银溶液、稀硝酸 离子键和共价键 ①③④ ; 黄色溶液慢慢变为浅绿色

【分析】A、B、C、D、E是中学化学中常见的四种短周期元素,A的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物反应生成离子化合物,该离子化合物为铵盐,则A为N元素;C单质一般保存在煤油中,则C为Na;F单质是日常生活中用量最大的金属,易被腐蚀或损坏,则F为Fe;由元素在周期表中的相对位置可知,E为C元素、B为O元素,D为Cl元素;

解析:为N元素,其氢化物水溶液中一水合氨发生电离:,溶液呈碱性,能使酚酞变红,故答案为:;

、D的氢化物相互反应,产生白色固体为,检验铵根离子用氢氧化钠和红色石蕊试纸,检验氯离子用稀硝酸和硝酸银;故答案为:氢氧化钠溶液、红色石蕊试纸,硝酸银溶液、稀硝酸;

、C组成的化合物和反应可生成,中所含有的化学键为离子键和共价键;故答案为:离子键和共价键;

与O可组成质量比为7:16的三原子分子,分子中N原子与氧原子数目之比::2,该分子为,该分子释放在空气中其化学作用可能引发的后果有:酸雨、光化学烟雾、破坏臭氧层,二氧化碳等为导致温室效应,故答案为:;

和Na组成的一种离子化合物,能与水反应生成两种碱,该化合物为,该反应的化学方程式是:,故答案为:;

由图可知,与反应得到放出热量,该反应热化学方程式为:与反应得到放出热量,该反应热化学方程式为:根据盖斯定律,得:,故答案为:;

若在Cl与Fe组成的某种化合物的溶液甲中,加入铜片,溶液会慢慢变为蓝色,则甲为,两者反应的方程式为Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,设计如图所示的原电池,正极上黄色得电子生成浅绿色,则正极出现的现象是黄色溶液慢慢变为浅绿色,负极反应式为:,故答案为:黄色溶液慢慢变为浅绿色;。

【点睛】本题考查结构性质位置关系应用,题目比较综合,涉及弱电解质电离、离子检验、化学键、热化学方程式、原电池等,需要学生具备扎实的基础与迁移运用能力,难度中等。

23.(1)确保盐酸被完全中和;稀盐酸比较稳定,而NaOH溶液极易吸收空气中的二氧化碳

(2)C

(3)使溶液上下混合均匀,保证溶液上下的温度达到一致

(4)△H1=△H2<△H3

(5) 51.8kJ·mol 1

(6)abcd

(7) 不能 H2SO4与Ba(OH)2反应时生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的中和热

【解析】(1)

测定中和热的实验中,所用NaOH溶液要稍过量,确保盐酸被完全中和;稀盐酸比较稳定,而NaOH溶液极易吸收空气中的二氧化碳,所以选择NaOH溶液过量而不是盐酸过量。

(2)

倒入NaOH溶液的正确操作是一次迅速倒入,以减少热量损失,故选C。

(3)

本实验使用了环形玻璃搅拌棒,对溶液进行搅拌,搅拌的作用是使溶液上下混合均匀,保证溶液上下的温度达到一致。

(4)

中和热是强酸强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液和1L lmol·L-1的稀盐酸恰好完全反应放热57.3kJ;一水合氨是弱电解质,氨水中存在电离平衡,电离过程是吸热的,稀氨水和1L lmol·L-1的稀盐酸恰好完全反应放热小于57.3kJ;由于焓变是负值,故△H1=△H2<△H3。

(5)

根据表格中的数据可算得,三组实验的平均温度变化量为3.1℃,则实验测得放出的热量为100mL1g·cm-33.1℃4.18J·g-1·℃-1=1295.8J,n(HCl)=0.05L0.50mol·L-1=0.025mol,则中和热ΔH==-51.8kJ·mol 1。

(6)

a.实验装置保温、隔热效果差,热量的损失较大,使得测量的热量偏小,a符合题意;

b.量取NaOH 溶液的体积时仰视读数,导致NaOH溶液体积偏大,NaOH溶液本来过量,不会导致反应产热增多,但是由于混合后溶液质量偏大,导致测量的温度变化量偏小,即测量的热量偏小,b符合题意;

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有H2SO4溶液的内筒中,会增加热量的损失,使得测量的热量偏小,c符合题意;

d.将盐酸倒入量热计内筒时,有少量溅出,使得参加反应的盐酸的量减少,使得产生的热量偏小,d符合题意;

故选abcd。

(7)

不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,因为H2SO4与Ba(OH)2反应时生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的中和热

一、选择题

1.下列现象与电化学腐蚀无关的是

A.铜锌合金(黄铜)不易被腐蚀

B.银质物品久置表面变黑

C.附有银制配件的铁制品其接触处易生锈

D.生铁比纯铁更容易生锈

2.石墨烯基电催化转化为等小分子燃料的装置示意图如图所示。下列叙述正确的是

A.a电极应该连接电源的负极

B.电催化过程溶液中的由Ⅱ室向Ⅰ室迁移

C.Ⅱ室中每消耗气体,Ⅰ室生成

D.转化为的反应为

3.我国科研人员利用双极膜技术构造出一类具有高能量密度、优异的循环性能的新型水系电池,模拟装置如图所示。已知电极材料分别为Zn和MnO2,相应的产物为和Mn2+。下列说法错误的是

A.双极膜中的OH-通过膜a移向M极

B.电池工作一段时间后,NaOH溶液的pH不变

C.N电极的反应式为MnO2 +4H+ +2e- =Mn2+ +2H2O

D.若电路中通过2 mol e-,则稀硫酸溶液质量增加89 g

4.重铬酸钾()又名红矾钾,是化学实验室中一种重要的分析试剂。工业上以铬酸钾()为原料,采用电化学法制备重铬酸钾,已知,制备装置如图所示。下列说法错误的是

A.装置中的隔膜为阴离子交换膜

B.阳极室中溶液的颜色逐渐由黄色变为橙色

C.电解过程中阴极附近溶液的pH变大

D.阴极每生成1mol气体,电路中转移2个电子

5.最近,科学家研发了“全氢电池”,其工作原理如图所示。下列有关该电池工作时的说法,正确的是

A.电子由N电极经导线流向M电极

B.电解质溶液中,Na+向左移动

C.NaClO4的作用是传导离子和参与电极反应

D.该电池的总反应为H++OH-=H2O

6.物质的变化伴随能量的变化,下列属于吸热反应的是

A.甲烷燃烧 B.铝片与稀盐酸反应

C.木炭与水反应生成和 D.氢原子和氯原子形成键

7.氮是参与生命活动的重要元素。氮在大气圈、水圈和生物圈中进行元素循环。自工业革命以来,人类活动大大加剧了含氮化合物在大气圈和水圈中的总流量,如化石燃料燃烧时产生的高温可使氮气转变为氮氧化物,从而对生态平衡产生了严重影响。从化学的视角深刻理解氮循环,合理使用含氮化合物,科学处理大气和水圈中的氮元素,保障地球生态安全,是化学学科的重要研究内容和责任。用电解法对酸性含氯氨氮废水进行无害化处理的过程如图所示。下列说法正确的是

A.DSA电极与外接电源的负极连接

B.Cl-发生的电极反应为:Cl-+H2O-2e=ClO-+2H+

C.降解过程中应该控制条件避免发生反应②

D.1molHO·和足量NH3反应,转移的电子数为2×6.02×1023

8.化学与社会、生活密切相关。下列说法错误的是

A.将石油进行裂化从而提高轻质油的产量

B.冬奥场馆大面积使用碲化镉发电玻璃,该玻璃应用了光电池原理

C.聚乙烯分子中含有碳碳双键

D.采用外加直流电源的阴极保护法可防止钢铁锈蚀

9.已知高炉炼铁时发生反应Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2(g)△H=-24.6kJ mo1-1,则消耗84g CO 时,上述反应的能量变化为

A.吸收8.2kJ能量 B.放出8.2kJ能量

C.吸收24.6kJ能量 D.放出24.6kJ能量

10.中国航天科技发展举世瞩目。2020年“嫦娥五号”成功携带月球样品返回地球,2021年“天问一号”着陆火星,它们都是由以液氢为燃料的“长征五号”火箭搭载升空的。下列有关说法错误的是

A.氢气燃烧时有非极性键的断裂和形成

B.氢气燃烧的产物不污染环境,有利于实现“碳中和”

C.低温液态储氢可以大大提高氢气的密度,降低储运成本

D.氢气的来源较多,包括水的电解、煤的气化、乙烷裂解和氯碱工业等

11.用惰性电极在一定温度下电解某饱和溶液,当两极共产生标准状况下67.2L气体时,从溶液中析出晶体。则剩余溶液的溶质质量分数约是

A.64.7% B.47.5% C.32.2% D.28.3%

12.锂—铜空气燃料电池容量高、成本低,具有广阔的发展前景。该电池通过一种复杂的铜腐蚀“现象”产生电能,其中放电过程为2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH-,下列说法错误的是

A.放电时,Li+透过固体电解质向Cu极移动

B.放电时,正极的电极反应式为

C.通空气时,铜被腐蚀,表面产生Cu2O

D.整个反应过程中,氧化剂为O2

13.放热的氧化还原反应可以设计成原电池, 下列反应可以设计成原电池的是

A.氯气和氢气的燃烧反应 B.炽热的碳和CO2的反应

C.酸碱中和反应 D.氯化铵和氢氧化钠的反应

14.将V1mL未知浓度的NaOH溶液和0.3 mol/L硫酸V2mL混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如图所示(实验中始终保持V1+V2=50)。

下列叙述正确的是

A.做该实验时环境温度为28℃

B.该实验中热能转化为化学能

C.NaOH溶液的浓度约是0.4 mol/L

D.该实验可以证明有水生成的反应都是放热反应

15.2021 年神舟十三号载人飞船成功发射。载人飞船中通过如下过程实现O2再生:

①CO2(g)+ 4H2(g) = CH4(g)+ 2H2O(1) ΔH1=-252.9kJ· mol-1

②2H2O(1)= 2H2(g)+O2(g) ΔH2 = +571.6 kJ· mol-1

下列说法错误的是

A.可以推算出H2的燃烧热ΔH =-285.8 kJ· mol-1

B.反应2H2(g)+O2(g)= 2H2O(g)的ΔH <-571.6 kJ· mol-1

C.反应①中断裂反应物中的化学键所需的能量小于形成生成物中化学键所释放的能量

D.反应CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g)+ 2H2O(1)的ΔH=-890.3 kJ· mol-1

二、填空题

16.电化学原理的应用给我们的社会生产非常重要,请回答下列问题。

(1)如图为处理废气的质子膜H2S燃料电池的示意图。

①电极b为电池的 极,电极a上发生的电极反应为: 。

②每17gH2S参与反应,正极消耗的O2为 mol。

(2)某同学提出以N2和H2为反应物,以溶有A的稀盐酸为电解质溶液,可制造出既能提供电能,又能固氮的新型燃料电池,装置如图所示。

①A的化学式为 ,电池正极的电极反应式是 。

②电池工作时,正极附近溶液pH将 (填“变大”“变小”或“不变”)。

17.电解精制饱和食盐水的离子方程式为 。实验室中模拟上述实验,阳极产物是 。若在标准状况下,电解200mL饱和食盐水,两极共收集到气体体积为33.6L(忽略溶液体积变化),则溶液中c(NaOH)为 。

18.用惰性电极电解CuSO4溶液(如图的装置)

该过程中电解池电极反应式为是阳极: ,阴极: .

19.美国“阿波罗”宇宙飞船中使用的氢氧燃料电池,其构造如图所示:

(1)KOH作电解质,其电极总反应为2H2+O2=2H2O,则负极通入的是 ,电极反应式为 ;正极通入的是 ,电极反应式为 ;

(2)如把KOH溶液改为稀硫酸,则负极电极反应式为: ,正极电极反应式为: 。

20.(1)已知:

化学键 H-H N≡N N-H

拆开1mol该键吸收能量KJ/mol 436 946 391

试计算N2+3H2=2NH3的 H是多少?

(2)已知:H2和CH4的燃烧热分别为 H=-286KJ/mol和 H-890KJ/mol,则112L标况下的H2和CH4的混合气体完全燃烧生成的CO2和液态水时放出3695KJ的热量,则混合气体中H2和CH4的物质的量之比是多少

21.2019年11月28日7时52分,在太原卫星发射中心,长征四号丙运载火箭成功将高分十二号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。其中,长征四号丙运载火箭推进剂以肼(N2H4)为燃料,NO2为氧化剂,反应生成N2和水蒸气。已知:

①N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) ΔH1=+67.7kJ·mol-1;

②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH2=—534kJ·mol-1;

③H2(g)+F2(g)=HF(g) ΔH3=—269kJ·mol-1;

④H2(g)+O2(g)=H2O(g) ΔH4=—242kJ·mol-1。

肼和NO2反应的热化学方程式为 。

22.A、B、C、D、E是中学化学中常见的四种短周期元素,有关位置及信息如下:

A的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物反应生成离子化合物;C单质一般保存在煤油中;F单质是日常生活中用量最大的金属,易被腐蚀或损坏。

E A B

C D

请回答下列问题:

元素的氢化物水溶液能使酚酞变红的原因用电离方程式解释为 。

、D的氢化物相互反应,产生白色固体,鉴定该固体需用到的试剂或试纸蒸馏水除外有 。

、C组成的某种化合物和B的某种氢化物反应可生成B的单质,则B、C组成的该化合物所含有的化学键为 。

与B可组成质量比为7:16的三原子分子,该分子释放在空气中其化学作用可能引发的后果有: 。

①酸雨 ②温室效应 ③光化学烟雾 ④臭氧层破坏

和C组成的一种离子化合物,能与水反应生成两种碱,该反应的化学方程式是 。

已知一定量的E单质能在 中燃烧,其可能的产物及能量关系如图1所示:请写出一定条件下 与反应生成的热化学方程式 。

若在D与F组成的某种化合物的溶液甲中,加入铜片,溶液会慢慢变为蓝色,依据产生该现象的反应原理,所设计的原电池如图2所示,其反应中正极出现的现象是 ,负极的反应式为 。

23.利用如图所示装置测定中和热的实验步骤如下:

①用量筒量取50mL 0.50 mol·L-1盐酸倒入小烧环形玻璃搅拌棒杯中,测出盐酸温度;

②用另一量筒量取50 mL 0.55 mol·L-1 NaOH溶液,并用同一温度计测出其温度;

③将NaOH 溶液倒入小烧杯中,设法使之混合碎泡沫塑料均匀,测得混合液最高温度。

回答下列问题:

(1)为什么所用NaOH溶液要稍过量?为什么选择NaOH溶液过量而不是盐酸过量? 。

(2)倒入NaOH溶液的正确操作是_______(填序号)。

A.沿玻璃棒缓慢倒入 B.分三次少量倒入

C.一次迅速倒入 D.怎么倒都可以

(3)本实验使用了环形玻璃搅拌棒,对溶液进行搅拌,搅拌的作用是 。

(4)现将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L l mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为△H1、△H2、△H3,则△H1、△H2、△H3的大小关系为 。

(5)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:

起始温度t1/℃ 终止温度t1/℃

盐酸 氢氧化钠溶液 混合溶液

1 20.0 20.1 23.2

2 20.2 20.4 23.4

3 20.5 20.6 23.6

依据该学生的实验数据进行必要的数据处理,并计算该实验测得的中和热△H= (结果保留一位小数)。

(6)某同学测得实验结果为-53.5 kJ/mol,与理论值-57.3 kJ/mol有偏差,产生这种偏差的原因可能是 (填序号)。

a.实验装置保温、隔热效果差

b. 量取NaOH 溶液的体积时仰视读数

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有H2SO4溶液的内筒中

d. 将盐酸倒入量热计内筒时,有少量溅出

(7) (填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,理由是 。

【参考答案】

一、选择题

1.B

解析:A.铜锌合金中,金属锌为负极,金属铜为正极,Cu被保护,不易被腐蚀,与电化学腐蚀有关,A不符合题意;

B.银质物品长期放置表面变黑是因为金属银和空气中二氧化硫、硫化氢发生反应生成硫化银的结果,属于化学腐蚀,与电化学腐蚀无关,B符合题意;

C.铁制品附有银制配件时,在接触处形成原电池,其中铁为负极,易生锈,和电化学腐蚀有关,C不符合题意;

D.铁、碳和电解质溶液构成原电池,Fe作负极失电子加速腐蚀,纯铁和电解质溶液发生化学腐蚀,所以生铁比纯铁更容易生锈,与电化学腐蚀有关,D不符合题意;

故选B。

2.D

解析:A.a电极上转化为,O元素失电子化合价升高,则a为阳极,正极连接阳极,则a电极应该连接电源的正极,故A错误;

B.电解池中阳离子由阳极移向阴极,则溶液中的由Ⅰ室向Ⅱ室迁移,故B错误;

C.Ⅱ室中转化为、、等,不是只生成,则每消耗气体,转移电子不等于,则无法确定生成的物质的量,故C错误;

D.b极转化为,C元素化合价降低,电极反应式为,故D正确;

故答案为:D。

3.B

解析:A.由题给信息Zn生成Zn(OH),MnO2生成Mn2+可知,M极为Zn电极,N电极材料为MnO2,即M极为负极,N极为正极,OH-移向负极,A项正确;

B.负极的电极反应式为Zn+4OH--2e-=Zn(OH),每转移2 mol e-,有2 molOH-移向NaOH溶液,而消耗4molOH-,NaOH溶液的pH变小,B项错误;

C.N电极材料为MnO2,MnO2在正极得到电子生成Mn2+,电极方程式为:MnO2 +4H+ +2e- =Mn2+ +2H2O,故C正确;

D.若电路中通过2 mol e-,双极膜中有2 mol H+移向硫酸溶液,同时溶解1 mol MnO2,稀硫酸溶液质量增加2mol1g/mol+1mol87g/mol=89g,D项正确;

故选B。

4.A

【分析】左侧电极为阴极,发生还原反应;右侧电极为阳极,发生氧化反应,;

解析:A.装置中的隔膜为阳离子交换膜,由右室经离子交换膜向左室移动,A错误;

B.阳极室发生氧化反应,氢氧根离子失去电子,电极反应式为,阳极区氢离子浓度增大,,平衡右移,溶液由黄色逐渐变为橙色,B正确;

C.电解过程中阴极发生电极反应,阴极附近溶液的pH变大,C正确;

D.由,可知阴极每生成1mol气体,电路中转移2个电子,D正确;

故选A。

5.D

【分析】根据工作原理图可知该装置为原电池装置,运用原电池原理进行分析,得到吸附层M为负极,吸附层N为正极,据此解题。

解析:A.由装置图可知,吸附层M为负极,吸附层N为正极,所以电子流向为电子由M电极经导线流向N电极,故A项错误;

B.原电池中阳离子向正极移动,该电池右侧为正极,所以钠离子向右侧移动,故B项错误;

C.NaClO4的作用是传导离子,并未参加电极反应,故C项错误;

D.由图可知负极反应为:,正极反应为:,总反应为:,故D项正确;

答案选D。

6.C

解析:A.甲烷燃烧属于放热反应,故A不符合题意;

B.活泼金属与酸的反应是放热反应,故B不符合题意;

C.C与水反应生成和,该反应过程吸收热量,为吸热反应,故C符合题意;

D.氢原子和氯原子形成键,该过程放出热量,故D不符合题意;

故选:C。

7.C

解析:A.NH3在DSA电极转化为N2,氮元素从-3价升高为0价,被氧化,该电极是电解池的阳极,与外接电源的正极相连,故A错误;

B.由图示知,Cl-在DSA电极表面转化为Cl2电极反应式为:2 Cl--2e-=Cl2↑,故B错误;

C.反应②中NH3转化为,没有达到氨氮废水无害化处理的目的,所以,降解过程中应该控制条件避免发生反应②,故C正确;

D.羟基自由基中氧元素为-1价,其还原产物中氧元素为-2价,一个HO·可得到一个电子,1mol HO·完全反应时转移的电子数为6.02×1023,故D错误;

故选C。

8.C

解析:A.石油裂化的目的是获得轻质油,提高轻质油特别是汽油的产量和质量,故A正确;

B.国家速滑馆采用的碲化镉发电玻璃,能将光能转化为电能,即该玻璃应用了光电池原理,故B正确;

C.聚乙烯为乙烯的加聚反应产物,其分子中完全为单键,不存在碳碳双键,故C错误;

D.铁与电源负极相连,形成电解池时做阴极,阴极上发生的是还原反应,铁不会被腐蚀,故D正确;

故选:C。

9.D

解析:根据反应Fe2O3(s)+3CO(g) = 2Fe(s)+3CO2(g) ΔH= -24.6kJ·mol-1,可知,消耗84g CO (为3mol)时,放出的热量为24.6kJ;

故选D。

10.A

解析:A.2H2+O22H2O有非极性键断裂,没有非极键的形成(水中只有极性键),A错误;

B.碳中和”概念是:“对于那些在所有减少或避免排放的努力都穷尽之后仍然存在的排放额进行碳抵偿”,“碳中和”就是现代人为减缓全球变暖所作的努力之一,氢气燃烧产物为H2O,不污染环境,B正确;

C.液态H2分子间隙比气态分子间隙小,密度增大,储运成本低,C正确;

D.电解水,煤的气化,乙烷裂解,氯碱工业均产生氢气,D正确;

故选A。

11.D

解析:用惰性电极在一定温度下电解某饱和溶液,实质为电解水,发生反应 ,当两极共产生标准状况下67.2L气体时,电解水的物质的量为2mol,溶液中析出晶体,剩余溶液的溶质质量分数约是,故选D。

12.B

【分析】根据放电过程中总反应2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH-可知, Li元素化合价由0价变为+1价、Cu元素化合价由+ l价变为0价,则Li为负极,Cu2O电极为正极,负极反应式为Li-e-=Li+,正极反应式为Cu2O+H2O+2e-=2Cu+2OH-,放电时电解质中阳离子向正极移动,据此分析解答。

解析:A.由于电极活动性:Li>Cu,所以放电时,Li为负极,失去电子发生氧化反应,Cu为正极,Cu2O得到电子被还原产生Cu单质,Li+会透过固体电解质向电子较多的正极Cu极区移动,A正确;

B.根据图示可知:正极上Cu2O得到电子被还原为Cu单质,图示反应产生OH-,反应的电极反应式为:Cu2O+2e-+H2O=2Cu+2OH-,B错误;

C.通空气时,O2得到电子被还原,铜失去电子被腐蚀,在铜表面会氧化产生Cu2O,C正确;

D.Cu先与O2反应生成Cu2O,O的化合价降低,则在整个反应过程中,O2作氧化剂,D正确;

故合理选项是B。

13.A

解析:根据题意,反应可以设计成原电池要具备两个要求:一是氧化还原反应,二是为放热反应;

A.氯气和氢气的燃烧反应属于放热反应,反应中有元素化合价变化,是氧化还原反应,能设计成原电池,故A符合题意;

B.炽热的碳和CO2的反应属于吸热反应,故B不符合题意;

C.酸碱中和反应是放热反应,但不是氧化还原反应,不能设计成原电池,故C不符合题意;

D.氯化铵和氢氧化钠的反应不是氧化还原反应且反应吸热,不能设计成原电池,故D不符合题意;

答案选A。

14.C

解析:A.由图中可知,NaOH溶液体积为5mL时,混合液温度为22℃,所以做该实验时环境温度应低于22℃,A不正确;

B.该实验中,通过发生化学反应放出热量,将化学能转化为热能,B不正确;

C.V1=30mL时,混合液的温度最高,表明此时NaOH与硫酸刚好完全反应,c(NaOH)×0.03L=0.6mol/L×0.02L,则NaOH溶液的浓度c(NaOH)约是0.4 mol/L,C正确;

D.该实验生成水后放热,但不能证明有水生成的所有反应都是放热反应,如Ba(OH)2 8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O属于吸热反应,D不正确;

故选C。

15.B

解析:A.2H2O(1)=2H2(g)+O2(g) ΔH2=+571.6 kJ· mol-1,则H2(g)+O2(g)=H2O(1)ΔH=-285.8kJ mol-1,则H2的燃烧热ΔH=-285.8kJ mol-1,故A正确;

B.气态水的能量高于液态水,生成液态水放热多,放热越多,焓变越小,则2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)的ΔH>-571.6kJ mol-1,故B错误;

C.反应①为放热反应,所以断裂反应物中的化学键吸收的总能量小于形成生成物中的化学键释放的总能量,故C正确;

D.根据盖斯定律:-①-②×2得CH4(g) + 2O2(g)=CO2(g)+ 2H2O(1)ΔH=(252.9-571.6×2)kJ/mol=-890.3kJ/mol,故D正确;

故选B。

二、填空题

16.(1) 正 2H2S-4e-=S2+4H+ 0.25

(2)NH4Cl N2+6e-+8H+=2NH 变大

解析:(1)根据图示,电极a上H2S发生失电子的氧化反应生成S2,电极a为负极;电极b上O2发生得电子的还原反应生成H2O,电极b为正极;

①电极b上O2发生得电子的还原反应生成H2O,电极b为电池的正极;电极a上H2S发生失电子的氧化反应生成S2,电极反应式为2H2S-4e-=S2+4H+;答案为:正;2H2S-4e-=S2+4H+。

②电极b的电极反应为O2+4e-+4H+=2H2O,电极a的电极反应为2H2S-4e-=S2+4H+,根据得失电子守恒,每17gH2S参与反应,正极消耗O2物质的量为=0.25mol;答案为:0.25;

(2)该原电池中,电池负极上H2发生失电子的氧化反应生成H+,电池正极上N2发生得电子的还原反应生成,电池总反应为N2+3H2+2H+=2;

①根据图示和电池总反应,A的化学式为NH4Cl,电池正极的电极反应式为N2+6e-+8H+=2;答案为:NH4Cl;N2+6e-+8H+=2;

②电池正极的电极反应为N2+6e-+8H+=2,电池工作时,正极消耗H+,H+的浓度减小,正极附近溶液的pH变大;答案为:变大。

17. Cl2 7.5mol/L

解析:电解精制饱和食盐水生成氯气、氢气和氢氧化钠,离子方程式为;实验室中模拟上述实验,阳极失电子,发生氧化反应,则产物是Cl2。若在标准状况下,电解200mL饱和食盐水,两极共收集到气体体积为33.6L,则混合气体的物质的量==1.5mol,根据反应可知,生成的混合气体为氯气和氢气,物质的量比为1:1,则氢气和氯气的物质的量分别为0.75mol,则生成的氢氧化钠的物质的量为1.5mol,忽略溶液体积变化,则溶液中c(NaOH)为=7.5 mol/L。

18. 4OH﹣﹣4e﹣=O2↑+2H2O Cu2++2e﹣=Cu.

解析:两个惰性电极电解硫酸铜溶液,阳极应该选择溶液中的氢氧根离子失电子,得到氧气和水,电极反应方程式为:4OH﹣﹣4e﹣=O2↑+2H2O。阴极选择溶液中的铜离子得电子得到铜单质,所以电极反应方程式为:Cu2++2e﹣=Cu。

19. H2 O2

解析:(1)由总反应可知,氢气失电子应在负极发生反应,氧气得电子应在正极发生反应,因电解质为KOH,则负极氢气失电子结合氢氧根生成水,电极反应为:;正极氧气得电子结合水生成氢氧根离子,电极反应为:,故答案为:H2;;O2;;

(2)如把KOH溶液改为稀硫酸,则负极氢气失电子生成氢离子,电极反应为:,正极氧气得电子结合氢离子生成水,电极反应为:,故答案为:;。

20. -92kJ/mol 1:3

解析:(1)由 H=反应物的总键能-生成物的总键能得: H=946kJ/mol+3×436kJ/mol-6×391kJ/mol=-92kJ/mol,故答案为:-92kJ/mol;

(2)设H2和CH4的物质的量分别为x mol、ymol,则286x+890y=3695,22.4×(x+y)=112,联立两个方程解得x=,y=,所以H2和CH4的物质的量之比=:=151:453=1:3,故答案为:1:3。

21.N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=—567.85kJ·mol-1

解析:由盖斯定律可知,反应②—①×得肼和二氧化氮的反应N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g),则反应ΔH=(—534kJ·mol-1)—(+67.7kJ·mol-1) ×=—567.85kJ·mol-1,反应的热化学方程式为N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=—567.85kJ·mol-1,故答案为:N2H4(g)+NO2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=—567.85kJ·mol-1。

22. 氢氧化钠溶液、红色石蕊试纸,硝酸银溶液、稀硝酸 离子键和共价键 ①③④ ; 黄色溶液慢慢变为浅绿色

【分析】A、B、C、D、E是中学化学中常见的四种短周期元素,A的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物反应生成离子化合物,该离子化合物为铵盐,则A为N元素;C单质一般保存在煤油中,则C为Na;F单质是日常生活中用量最大的金属,易被腐蚀或损坏,则F为Fe;由元素在周期表中的相对位置可知,E为C元素、B为O元素,D为Cl元素;

解析:为N元素,其氢化物水溶液中一水合氨发生电离:,溶液呈碱性,能使酚酞变红,故答案为:;

、D的氢化物相互反应,产生白色固体为,检验铵根离子用氢氧化钠和红色石蕊试纸,检验氯离子用稀硝酸和硝酸银;故答案为:氢氧化钠溶液、红色石蕊试纸,硝酸银溶液、稀硝酸;

、C组成的化合物和反应可生成,中所含有的化学键为离子键和共价键;故答案为:离子键和共价键;

与O可组成质量比为7:16的三原子分子,分子中N原子与氧原子数目之比::2,该分子为,该分子释放在空气中其化学作用可能引发的后果有:酸雨、光化学烟雾、破坏臭氧层,二氧化碳等为导致温室效应,故答案为:;

和Na组成的一种离子化合物,能与水反应生成两种碱,该化合物为,该反应的化学方程式是:,故答案为:;

由图可知,与反应得到放出热量,该反应热化学方程式为:与反应得到放出热量,该反应热化学方程式为:根据盖斯定律,得:,故答案为:;

若在Cl与Fe组成的某种化合物的溶液甲中,加入铜片,溶液会慢慢变为蓝色,则甲为,两者反应的方程式为Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,设计如图所示的原电池,正极上黄色得电子生成浅绿色,则正极出现的现象是黄色溶液慢慢变为浅绿色,负极反应式为:,故答案为:黄色溶液慢慢变为浅绿色;。

【点睛】本题考查结构性质位置关系应用,题目比较综合,涉及弱电解质电离、离子检验、化学键、热化学方程式、原电池等,需要学生具备扎实的基础与迁移运用能力,难度中等。

23.(1)确保盐酸被完全中和;稀盐酸比较稳定,而NaOH溶液极易吸收空气中的二氧化碳

(2)C

(3)使溶液上下混合均匀,保证溶液上下的温度达到一致

(4)△H1=△H2<△H3

(5) 51.8kJ·mol 1

(6)abcd

(7) 不能 H2SO4与Ba(OH)2反应时生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的中和热

【解析】(1)

测定中和热的实验中,所用NaOH溶液要稍过量,确保盐酸被完全中和;稀盐酸比较稳定,而NaOH溶液极易吸收空气中的二氧化碳,所以选择NaOH溶液过量而不是盐酸过量。

(2)

倒入NaOH溶液的正确操作是一次迅速倒入,以减少热量损失,故选C。

(3)

本实验使用了环形玻璃搅拌棒,对溶液进行搅拌,搅拌的作用是使溶液上下混合均匀,保证溶液上下的温度达到一致。

(4)

中和热是强酸强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液和1L lmol·L-1的稀盐酸恰好完全反应放热57.3kJ;一水合氨是弱电解质,氨水中存在电离平衡,电离过程是吸热的,稀氨水和1L lmol·L-1的稀盐酸恰好完全反应放热小于57.3kJ;由于焓变是负值,故△H1=△H2<△H3。

(5)

根据表格中的数据可算得,三组实验的平均温度变化量为3.1℃,则实验测得放出的热量为100mL1g·cm-33.1℃4.18J·g-1·℃-1=1295.8J,n(HCl)=0.05L0.50mol·L-1=0.025mol,则中和热ΔH==-51.8kJ·mol 1。

(6)

a.实验装置保温、隔热效果差,热量的损失较大,使得测量的热量偏小,a符合题意;

b.量取NaOH 溶液的体积时仰视读数,导致NaOH溶液体积偏大,NaOH溶液本来过量,不会导致反应产热增多,但是由于混合后溶液质量偏大,导致测量的温度变化量偏小,即测量的热量偏小,b符合题意;

c.分多次把NaOH溶液倒入盛有H2SO4溶液的内筒中,会增加热量的损失,使得测量的热量偏小,c符合题意;

d.将盐酸倒入量热计内筒时,有少量溅出,使得参加反应的盐酸的量减少,使得产生的热量偏小,d符合题意;

故选abcd。

(7)

不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,因为H2SO4与Ba(OH)2反应时生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的中和热

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用