河南省信阳市固始县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省信阳市固始县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-19 12:58:56 | ||

图片预览

文档简介

固始县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题卷

一、单选题(每题3分共60分)

1.考古发现,距今六千年前,河南仰韶文化区域内发现了大量具有山东大汶口器型的陶器,如背壶、袋形足的篱、镂孔足的豆和高足杯等。仰韶文化对大汶口陶器尤其是彩陶也有显著影响。这说明当时 ( )

A.黄河流域成为中华文明的中心 B.仰韶文化深刻影响大汶口文化

C.文化区之间存在互相交流 D.制陶技术取得突破性进展

2.汉语中对“叔、伯、舅”等男性亲属和“婶、姑、姨”等女性亲属的称谓进行了严格区分,还用大量表称谓的词语,如“堂、表、外、亲、干、继”等进一步区分亲疏。这一现象是由于 ( )

A.世袭制 B.宗法制 C.分封制 D.礼乐制

3.商代官职如史、祝、卜巫的职责几乎都与祭祀相关,都是祭神知天意,传达上帝、神对人间的指示。史、祝、卜、巫本身就是王室的重要成员,他们甚至还可能获得王位;在整个周代,史、祝、卜、巫等神职人员的工作由直接“祭天”、“问天”变成了对天子的祭祀活动的诠释,这一变化 ( )

A.反映了神权政治的淡化 B.适应了诸侯争霸的需要

C.促进了专制王权的形成 D.实现了权力的高度集中

4.据统计,在湖南省里耶镇出土的秦简多为迁陵县署日常行政管理文书,包括户籍变化、田租赋税、劳役徭役、仓储钱粮、兵甲物资、道路里程、邮驿津渡管理、刑徒管理、祭祀先农以及教育、医药等政令。这反映出秦朝 ( )

A.赋税负担沉重 B.法律制度严酷

C.强化地方管理 D.行政效率提高

5.东汉豪强地主占有大量的土地和人口,以田庄的方式实行综合经营,以宗族为生产组织形式,修建坞壁营堡,用部曲家兵护卫田庄。这反映出东汉时期的田庄 ( )

A.存在分裂割据的隐患 B.管理方式较为落后

C.能够与朝廷分庭抗礼 D.是王国问题的延续

6.跪坐习俗是儒家礼教文化的重要组成部分,箕坐和垂脚高坐皆被视为不恭敬的傲慢行为,在正式礼仪场合颇为忌讳。而魏晋时期,“胡床、胡坐”即垂脚坐胡床和佛教徒垂脚坐“小床”,在汉人生活中广为传播。魏晋时期习俗的这一变化表明 ( )

A.儒家思想失去了正统地位 B.儒佛学说开始出现融合趋势

C.民族交融推动了习俗变迁 D.胡化与汉化的过程交替进行

7.唐代宗时安史之战平息,在代宗宝应元年的敕文中提到“近日已来,百姓逃散,至于户口,十不半存”,时任道州刺史元结也提到:“道州旧四万余户,经贼已来,不满四千”。据此可说明唐代 ( )

A.小农经济基础瓦解 B.农民赋税负担日益加重

C.藩镇割据局面形成 D.经济政策调整势在必行

8.翰林学士·始置于唐玄宗时期,属于行政系统以外的差遣,不计官阶,也无官署,轮班在禁中的学士院住宿,以待皇帝随时宣召,代替皇帝起草非正式诏命,正式诏命由中书舍人撰写。后来逐渐以翰林学士加“知制诰”衔取代中书舍人之职,其地位也日趋重要。德宗以后,翰林学士常在皇帝左右参议政事,甚至可升任宰相。翰林学士职掌的变动反映了 ( )

A.中央集权强化 B.专制皇权加强

C.官僚结构复杂化 D.中枢机构规范化

9.宋朝人说:“本朝立法,以知州不足恃,又置通判分掌财赋之属。”通判作为一州第二把手,不但主管一州财政,还参与司法。一州兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等大事,必须要有通判的参与签名方可施行。这一做法 ( )

A.不利于地方积极性发挥 B.平衡了文官与武人地位

C.铲除了地方割据的根源 D.极大加重了人民的负担

10.范仲淹《上执政书》:“今国家有劝农之名,无劝农之实。每于春首,则移文于郡,郡移文于县,县移文于乡;乡矫报于县,县矫报于郡,郡矫报于使。利害不察,上下相蒙。”材料主要反映了北宋时期( )

A.政府注重发展农业 B.对吏治的整顿势在必行

C.政令传递复杂繁琐 D.中央对地方控制很严格

11.行省最早是中央的临时派出机构,遇到一个地方出现紧急情况需要处理,中书省派人到该地行使中书省的职权,事情处理结束以后,行省也随之取消。到了忽必烈统一全国之后,行省逐渐成为固定的地方最高行政机构。这反映出行省 ( )

A.权力不断扩大与中央分庭抗衡 B.具有中央派出机构和地方机构的双重特点

C.促进了各民族的融合 D.有利于各地经济的交流

12.宋朝时期铜钱因正常贸易或走私向外输出极多,以致国内铜钱流通不足,发生钱荒。史载南宋时有大臣认为“藩舶巨艘……贩于中国者皆浮靡无用之异物,而泄于外夷者乃国家贵之操柄。所得几何,所失者不可胜计矣”。这表明 ( )

A.海外贸易直接推动了纸币的产生 B.部分官员认识到外贸关乎国家安全

C.走私活动是引发钱荒的主要原因 D.宋代铜钱已经成为重要的国际货币

13.以下文献反映了古代中国思想家对世界本源问题的探讨,其中朱熹的观点是 ( )

A.“道生一、一生二、二生三,三生万物”

B.“夫万事万物之理不外于吾心”

C.“是故,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业”

D.“理生万物,理主动静,未有此气,已有此理”

14.顾炎武在论及明代监察制度时曾指出,“言官”六科给事中不但可以监督文武百官,还可以“封驳诏议”,“泰昌元年(1620年)以后,国论纷纭,而维持禁止,往往赖抄参(六科给事中等言官)之力”。据此可知,顾炎武认为晚明的言官 ( )

A.有一定抑制专制的作用 B.造成了中枢决策的异化

C.开创了台谏合一的格局 D.实际发挥了宰相的权能

15.从明朝正德时期焦芳起,阁臣开始兼有吏部尚书之例,至隆庆年间高拱以大学士兼吏部尚书竞达三年,直接侵夺部权。此间虽然内阁的地位渐隆,但六部仍然受到皇帝的眷顾,有时在参与机要上竞获得比内阁更高多的信任。由是内阁、六部经常争权,职权界限不清。这 ( )

A.造成了宦官专权的局面 B.影响了明朝政府的行政效率

C.削弱了君主专制的权力 D.加剧了朝政腐败与社会矛盾

16.《历史的终结》一书的作者福山指出,中国制度具有“强大的国家能力”,中国从秦汉开始就建立了世界上最早的“现代国家”,先于欧洲1800年。“现代”是指 ( )

A.严密的法律体系 B.精细化的基层管理

C.理性化官僚体系 D.大一统的儒家政治

17.奏折是清朝时期出现的一种新的上行文书,始于康熙,而成型于雍正。乾隆时期,具折言事的人员范围及奏事内容都有了进一步的增加。乾隆帝还对臣下进折过少的现象加以批评,而处理奏折成了乾隆帝处理政务的重要内容。清代奏折制度 ( )

A.消除了君臣之间的隔阂 B.强化了皇帝对政务的控制

C.提升了军机大臣的地位 D.确保了朝廷决策的合理性

18.清初督抚的设置,基本上仍沿袭了明代的外差制度“因事而设”的特点,定鼎北京之后,督抚的设置由北而南向四周,进一步在控制的疆域内逐渐重建和扩广,拥有了办事机构和办事人员,确立了对布政使、按察使两司的统属关系和对地方的职责。据此可知,清代督抚制度的确立 ( )

A.构建了地方权力制约机制 B.削弱了清国家政策的稳定性

C.导致了地方冗官现象加剧 D.适应了加强中央集权的需要

19.清代,梅菉镇出现槟榔行、木履行、打铁街等等,而且这并不局限于梅菉镇,雷州府海康县甚至在明代就出现猪羊市、鸡鹅市、鱼盐市、米毅市、槟榔市、布帛市等。这一现象反映出当时 ( )

A.市镇经济实现长足发展 B.专业性市场的发展

C.重农抑商政策渐趋松弛 D.长途贩运贸易发达

20.明代坊刻遍地开花,各地书坊均以通俗文学类书籍为主要刊行对象,尤其是金陵、建阳两地汇集了以刊行通俗文学类书籍而闻名天下的许多书坊,如刊行戏曲剧本的金陵唐氏富春堂,刊行通俗小说的建阳余氏三台馆等。这反映出当时 ( )

A.商品经济的发展影响文化取向 B.经济重心南移提高文化水平

C.思想界出现提倡个性自由倾向 D.技术进步推动文学体裁更新

二、材料分析题(21题12分、22题10分、23题10分、24题8分)

21.阅读材料,回答问题。

材料一

春秋战国时期,铁制生产工具的广泛运用和农业生产技术的进步,进一步推动了社会发展。舂秋时期,“礼乐征伐自天子出”的一统政治格局由“礼乐征伐自诸侯出”的政治格局所代替,新贵族不满足于经济力量的增加,谋求更多的政治权力。私学的兴起以及文化典籍流落民间,学在官府的局面被打破,士作为一种新阶层的出现加速了这一进程。新兴地主阶级利用诸子之学为其政治目标服务,谋求特定利益。这一时期,中原华夏民族与四周夷、戎、狄、蛮不断争战,相互融合,形成了一种和而不同的文化趋同,这就为文化的多样性奠定了基础。

——摘编自胡林涵《浅谈春秋战国时期文化繁荣的机制》

材料二

汉武帝派张骞出使西城,可以说这是中国历史上第一次进行对外开放。随着国门的打开,丝绸之路的发展,中国的文化、物产、科技、工艺等沿着这条大道不断地传到了中亚、西亚乃至更远的欧洲。正如史籍所载:“伊吾之右,波斯以东,商旅相继,职贡不绝”。到了唐代,更进入到“丝绸之路的黄金时代”。在长安,有来自世界各地的商人。通过海陆两途,中国的丝绸、瓷器、金银器、火药等物品及造纸、炼铜等技术,都相继传播到东亚、中亚、西亚及欧洲。其中“遣唐使”是将中国唐朝文化向外传播中的一支独特的队伍,他们除了完成官方的外交使命外,随团成员还有许多留学生、学问僧以及医生、工匠等,他们都带着任务来学习盛唐文化。日本大化改新,以唐朝的政治制度和律令制度为样板,进行一系列的改革,出现了“衣冠唐制度,礼乐汉君臣”的新气象。 ——摘编自武斌《汉唐:中华文化的魔力圈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期中华文化繁荣的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉唐时期中华文化的特点及对世界的影响。(6分)

22. 阅读材料, 完成下列要求。

材料 洪武四年(1371), 明太祖朱元璋颁布诏书:“禁濒海民不得私出海。”此后,他又多次宣布“海禁”。但是, 明朝的海洋政策并不是一成不变的.....明中期, 闽南地区的人地矛盾使得农业无法支持人口增长,发展海外贸易也就自然成为当地人民谋生的重要出路。由于走私贸易带来的利益巨大,屡禁不止,且由于明成祖之后中央政府主导的“朝贡贸易” 日趋衰落, 而民间势力出海贸易的大趋势已经不可逆转.....明穆宗及其朝廷意识到“市通则寇转而为商, 市禁则商转而为寇”的关系, 顺应了一些有识之士要求适当开海的呼声。1567年, 朝廷遂决意在福建开放海禁,史称“隆庆开海”.....海上贸易的繁荣,对于财政的支持变得越来越明显……海外大米大量流入福建,缓解了福建长期粮食供应不足的问题。因开海而崛起的中国海商将中国的国内市场同世界资本市场联系了起来。巨大的海外市场需求直接刺激了包括闽、浙、粤等长江以南地区手工业和纺织业的发展。海上贸易促使白银大量流入中国,从而为明代的货币白银化提供了必要条件。“隆庆开海”是明朝历史上关于海洋政策的一次大的突破。

——摘编自薛振威《16世纪中国海外贸易思想变革——以隆庆开海为例》

(1)根据材料,指出明朝海外贸易政策的变化,并结合所学知识分析其背景。 (6分)

(2)根据材料及所学知识,概括明朝海外贸易政策变化带来的作用。 (4分)

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉唐时期的赋役制度

朝代 名称 主要内容

汉朝 编户齐民制度 编户齐民须向国家缴纳田租、人头税,服徭役、兵役

唐前中期 租庸调制 受田农民按户每年须向官府缴纳一定量的谷物,为“租”;缴纳定量的绢或布,为“调”;服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役,为“庸”

唐中后期 两税法 无论主户和客户,都编入当地户籍,依照财产的多少定户等;每户按户等纳钱,依田亩纳米粟;取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税

材料二 杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷馀。三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死……不知何人奏皇帝,帝心恻隐知人弊。白麻纸上书德音,京畿尽放(免)今年税。昨日里胥方到门,手持尺牒(文书)榜(张贴)乡村。十家租税九家毕,虚受吾君蠲免恩。

——摘自白居易《杜陵叟》

材料三 初定两税,货重钱轻……虽赋不增旧,而民愈困矣。度支以税物颁诸司,皆增本价为虚估给之,而缪(错)以滥恶督州县剥价,谓之折纳。复有“进奉”“宣索”之名,改科役曰“召雇”,率配“和市”,以巧避微文(法律条文),比大历之数再倍……赋役日重。

——摘自欧阳修宋祁《新唐书·食货志》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉唐时期赋役制度演变的主要趋势。(6分)

(2)结合所学知识,根据材料二、三谈谈你对唐朝两税法的认识。(4分)

24.阅读材料,完成下列要求。

有学者运用文献计量的方法,基于中国知网文献数据库,对两宋时期的历史研究进行文本挖掘分析,得到以下高频词汇:

从材料中提取三个关联的词语,并据此拟定论题,结合中国古代史相关内容进行论述。(要求:写出关联词语,论题明确,表述清楚,逻辑清晰,史论结合)(8分)

高一历史期中考试参答

1—10、CBACA、CDBAB。11—20、BBDAB、CBDBA. 20*3=60分

21【答案】

(1)原因:社会生产力发展促使士阶层的崛起;社会动荡创造了文化发展的空间,新旧贵族矛盾不断深化的刺激;新兴地主阶级政治需求;民族交融促使文化的多样性。(任答三点即可6分)

特点:开放性;包容性;创新性。(任答两点即可2分)

影响:汉唐时期是开放时代,为一些国家培养了许多方面的人才,推动这些国家的进步;中国是世界上的农业大国,其农耕文化的传播极大促进了其他地区农业的发展;汉唐时期的书法、诗歌、制度等对世界其他国家产生很大的影响。(任答两点即可4分)

22【答案】

(1)变化:从海禁到开海。(2分)

背景:人地矛盾;走私贸易兴盛;朝贡贸易衰落;戚继光抗倭胜利;有识之士推动。(4分)

(2)作用:海上贸易变得更加繁荣;充实政府财政;缓解福建粮食短缺;拓展世界资本市场;刺激江南地区手工业发展;促进货币白银化;促进长途和大额贸易的发展;有利于商业资本的聚集。(4分)

23【答案】

(1)趋势:赋税征收标准由以人丁为主逐步转向以财产为主;征收内容从实物为主转变为开始征收货币;由必须服一定的徭役和兵役发展为可以代役,封建国家对农民的人身控制趋于松弛;征税名目和程序简化。6分

(2)认识:两税法简化税收名目,集中了纳税时间;扩大收税对象,有利于保证国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,按财产课税,有利于合理分配赋税负担,减轻了政府对农民的人身控制;但百姓的赋税负担依然沉重。4分

24【答案】

【示例一】选词:通判、转运司、禁军。1分

论题:宋朝中央集权得到加强。1分

论述:宋朝统治者鉴于唐朝后期以来地方节度使权力过大,导致军阀割剧、政局动荡的历史教训,为加强对地方的控制,中央派文官出任地方各州的长官知州,州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编人禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。5分

总之,这些措施加强了宋朝的中央集权,对解决藩镇割据,维护国家统一,起到了重要作用,客观上有利于当时的社会稳定和经济发展。1分

【示例二】选词:糊名法、天子门生、寒门

论题:两宋时期科举制度进一步发展

论述:略

总之,科举制度创立于隋,发展于唐,完备于两宋,鼎盛于明。两宋的科举发展起着承上启下的关键作用。

试卷第1页,共3页

一、单选题(每题3分共60分)

1.考古发现,距今六千年前,河南仰韶文化区域内发现了大量具有山东大汶口器型的陶器,如背壶、袋形足的篱、镂孔足的豆和高足杯等。仰韶文化对大汶口陶器尤其是彩陶也有显著影响。这说明当时 ( )

A.黄河流域成为中华文明的中心 B.仰韶文化深刻影响大汶口文化

C.文化区之间存在互相交流 D.制陶技术取得突破性进展

2.汉语中对“叔、伯、舅”等男性亲属和“婶、姑、姨”等女性亲属的称谓进行了严格区分,还用大量表称谓的词语,如“堂、表、外、亲、干、继”等进一步区分亲疏。这一现象是由于 ( )

A.世袭制 B.宗法制 C.分封制 D.礼乐制

3.商代官职如史、祝、卜巫的职责几乎都与祭祀相关,都是祭神知天意,传达上帝、神对人间的指示。史、祝、卜、巫本身就是王室的重要成员,他们甚至还可能获得王位;在整个周代,史、祝、卜、巫等神职人员的工作由直接“祭天”、“问天”变成了对天子的祭祀活动的诠释,这一变化 ( )

A.反映了神权政治的淡化 B.适应了诸侯争霸的需要

C.促进了专制王权的形成 D.实现了权力的高度集中

4.据统计,在湖南省里耶镇出土的秦简多为迁陵县署日常行政管理文书,包括户籍变化、田租赋税、劳役徭役、仓储钱粮、兵甲物资、道路里程、邮驿津渡管理、刑徒管理、祭祀先农以及教育、医药等政令。这反映出秦朝 ( )

A.赋税负担沉重 B.法律制度严酷

C.强化地方管理 D.行政效率提高

5.东汉豪强地主占有大量的土地和人口,以田庄的方式实行综合经营,以宗族为生产组织形式,修建坞壁营堡,用部曲家兵护卫田庄。这反映出东汉时期的田庄 ( )

A.存在分裂割据的隐患 B.管理方式较为落后

C.能够与朝廷分庭抗礼 D.是王国问题的延续

6.跪坐习俗是儒家礼教文化的重要组成部分,箕坐和垂脚高坐皆被视为不恭敬的傲慢行为,在正式礼仪场合颇为忌讳。而魏晋时期,“胡床、胡坐”即垂脚坐胡床和佛教徒垂脚坐“小床”,在汉人生活中广为传播。魏晋时期习俗的这一变化表明 ( )

A.儒家思想失去了正统地位 B.儒佛学说开始出现融合趋势

C.民族交融推动了习俗变迁 D.胡化与汉化的过程交替进行

7.唐代宗时安史之战平息,在代宗宝应元年的敕文中提到“近日已来,百姓逃散,至于户口,十不半存”,时任道州刺史元结也提到:“道州旧四万余户,经贼已来,不满四千”。据此可说明唐代 ( )

A.小农经济基础瓦解 B.农民赋税负担日益加重

C.藩镇割据局面形成 D.经济政策调整势在必行

8.翰林学士·始置于唐玄宗时期,属于行政系统以外的差遣,不计官阶,也无官署,轮班在禁中的学士院住宿,以待皇帝随时宣召,代替皇帝起草非正式诏命,正式诏命由中书舍人撰写。后来逐渐以翰林学士加“知制诰”衔取代中书舍人之职,其地位也日趋重要。德宗以后,翰林学士常在皇帝左右参议政事,甚至可升任宰相。翰林学士职掌的变动反映了 ( )

A.中央集权强化 B.专制皇权加强

C.官僚结构复杂化 D.中枢机构规范化

9.宋朝人说:“本朝立法,以知州不足恃,又置通判分掌财赋之属。”通判作为一州第二把手,不但主管一州财政,还参与司法。一州兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等大事,必须要有通判的参与签名方可施行。这一做法 ( )

A.不利于地方积极性发挥 B.平衡了文官与武人地位

C.铲除了地方割据的根源 D.极大加重了人民的负担

10.范仲淹《上执政书》:“今国家有劝农之名,无劝农之实。每于春首,则移文于郡,郡移文于县,县移文于乡;乡矫报于县,县矫报于郡,郡矫报于使。利害不察,上下相蒙。”材料主要反映了北宋时期( )

A.政府注重发展农业 B.对吏治的整顿势在必行

C.政令传递复杂繁琐 D.中央对地方控制很严格

11.行省最早是中央的临时派出机构,遇到一个地方出现紧急情况需要处理,中书省派人到该地行使中书省的职权,事情处理结束以后,行省也随之取消。到了忽必烈统一全国之后,行省逐渐成为固定的地方最高行政机构。这反映出行省 ( )

A.权力不断扩大与中央分庭抗衡 B.具有中央派出机构和地方机构的双重特点

C.促进了各民族的融合 D.有利于各地经济的交流

12.宋朝时期铜钱因正常贸易或走私向外输出极多,以致国内铜钱流通不足,发生钱荒。史载南宋时有大臣认为“藩舶巨艘……贩于中国者皆浮靡无用之异物,而泄于外夷者乃国家贵之操柄。所得几何,所失者不可胜计矣”。这表明 ( )

A.海外贸易直接推动了纸币的产生 B.部分官员认识到外贸关乎国家安全

C.走私活动是引发钱荒的主要原因 D.宋代铜钱已经成为重要的国际货币

13.以下文献反映了古代中国思想家对世界本源问题的探讨,其中朱熹的观点是 ( )

A.“道生一、一生二、二生三,三生万物”

B.“夫万事万物之理不外于吾心”

C.“是故,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业”

D.“理生万物,理主动静,未有此气,已有此理”

14.顾炎武在论及明代监察制度时曾指出,“言官”六科给事中不但可以监督文武百官,还可以“封驳诏议”,“泰昌元年(1620年)以后,国论纷纭,而维持禁止,往往赖抄参(六科给事中等言官)之力”。据此可知,顾炎武认为晚明的言官 ( )

A.有一定抑制专制的作用 B.造成了中枢决策的异化

C.开创了台谏合一的格局 D.实际发挥了宰相的权能

15.从明朝正德时期焦芳起,阁臣开始兼有吏部尚书之例,至隆庆年间高拱以大学士兼吏部尚书竞达三年,直接侵夺部权。此间虽然内阁的地位渐隆,但六部仍然受到皇帝的眷顾,有时在参与机要上竞获得比内阁更高多的信任。由是内阁、六部经常争权,职权界限不清。这 ( )

A.造成了宦官专权的局面 B.影响了明朝政府的行政效率

C.削弱了君主专制的权力 D.加剧了朝政腐败与社会矛盾

16.《历史的终结》一书的作者福山指出,中国制度具有“强大的国家能力”,中国从秦汉开始就建立了世界上最早的“现代国家”,先于欧洲1800年。“现代”是指 ( )

A.严密的法律体系 B.精细化的基层管理

C.理性化官僚体系 D.大一统的儒家政治

17.奏折是清朝时期出现的一种新的上行文书,始于康熙,而成型于雍正。乾隆时期,具折言事的人员范围及奏事内容都有了进一步的增加。乾隆帝还对臣下进折过少的现象加以批评,而处理奏折成了乾隆帝处理政务的重要内容。清代奏折制度 ( )

A.消除了君臣之间的隔阂 B.强化了皇帝对政务的控制

C.提升了军机大臣的地位 D.确保了朝廷决策的合理性

18.清初督抚的设置,基本上仍沿袭了明代的外差制度“因事而设”的特点,定鼎北京之后,督抚的设置由北而南向四周,进一步在控制的疆域内逐渐重建和扩广,拥有了办事机构和办事人员,确立了对布政使、按察使两司的统属关系和对地方的职责。据此可知,清代督抚制度的确立 ( )

A.构建了地方权力制约机制 B.削弱了清国家政策的稳定性

C.导致了地方冗官现象加剧 D.适应了加强中央集权的需要

19.清代,梅菉镇出现槟榔行、木履行、打铁街等等,而且这并不局限于梅菉镇,雷州府海康县甚至在明代就出现猪羊市、鸡鹅市、鱼盐市、米毅市、槟榔市、布帛市等。这一现象反映出当时 ( )

A.市镇经济实现长足发展 B.专业性市场的发展

C.重农抑商政策渐趋松弛 D.长途贩运贸易发达

20.明代坊刻遍地开花,各地书坊均以通俗文学类书籍为主要刊行对象,尤其是金陵、建阳两地汇集了以刊行通俗文学类书籍而闻名天下的许多书坊,如刊行戏曲剧本的金陵唐氏富春堂,刊行通俗小说的建阳余氏三台馆等。这反映出当时 ( )

A.商品经济的发展影响文化取向 B.经济重心南移提高文化水平

C.思想界出现提倡个性自由倾向 D.技术进步推动文学体裁更新

二、材料分析题(21题12分、22题10分、23题10分、24题8分)

21.阅读材料,回答问题。

材料一

春秋战国时期,铁制生产工具的广泛运用和农业生产技术的进步,进一步推动了社会发展。舂秋时期,“礼乐征伐自天子出”的一统政治格局由“礼乐征伐自诸侯出”的政治格局所代替,新贵族不满足于经济力量的增加,谋求更多的政治权力。私学的兴起以及文化典籍流落民间,学在官府的局面被打破,士作为一种新阶层的出现加速了这一进程。新兴地主阶级利用诸子之学为其政治目标服务,谋求特定利益。这一时期,中原华夏民族与四周夷、戎、狄、蛮不断争战,相互融合,形成了一种和而不同的文化趋同,这就为文化的多样性奠定了基础。

——摘编自胡林涵《浅谈春秋战国时期文化繁荣的机制》

材料二

汉武帝派张骞出使西城,可以说这是中国历史上第一次进行对外开放。随着国门的打开,丝绸之路的发展,中国的文化、物产、科技、工艺等沿着这条大道不断地传到了中亚、西亚乃至更远的欧洲。正如史籍所载:“伊吾之右,波斯以东,商旅相继,职贡不绝”。到了唐代,更进入到“丝绸之路的黄金时代”。在长安,有来自世界各地的商人。通过海陆两途,中国的丝绸、瓷器、金银器、火药等物品及造纸、炼铜等技术,都相继传播到东亚、中亚、西亚及欧洲。其中“遣唐使”是将中国唐朝文化向外传播中的一支独特的队伍,他们除了完成官方的外交使命外,随团成员还有许多留学生、学问僧以及医生、工匠等,他们都带着任务来学习盛唐文化。日本大化改新,以唐朝的政治制度和律令制度为样板,进行一系列的改革,出现了“衣冠唐制度,礼乐汉君臣”的新气象。 ——摘编自武斌《汉唐:中华文化的魔力圈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期中华文化繁荣的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉唐时期中华文化的特点及对世界的影响。(6分)

22. 阅读材料, 完成下列要求。

材料 洪武四年(1371), 明太祖朱元璋颁布诏书:“禁濒海民不得私出海。”此后,他又多次宣布“海禁”。但是, 明朝的海洋政策并不是一成不变的.....明中期, 闽南地区的人地矛盾使得农业无法支持人口增长,发展海外贸易也就自然成为当地人民谋生的重要出路。由于走私贸易带来的利益巨大,屡禁不止,且由于明成祖之后中央政府主导的“朝贡贸易” 日趋衰落, 而民间势力出海贸易的大趋势已经不可逆转.....明穆宗及其朝廷意识到“市通则寇转而为商, 市禁则商转而为寇”的关系, 顺应了一些有识之士要求适当开海的呼声。1567年, 朝廷遂决意在福建开放海禁,史称“隆庆开海”.....海上贸易的繁荣,对于财政的支持变得越来越明显……海外大米大量流入福建,缓解了福建长期粮食供应不足的问题。因开海而崛起的中国海商将中国的国内市场同世界资本市场联系了起来。巨大的海外市场需求直接刺激了包括闽、浙、粤等长江以南地区手工业和纺织业的发展。海上贸易促使白银大量流入中国,从而为明代的货币白银化提供了必要条件。“隆庆开海”是明朝历史上关于海洋政策的一次大的突破。

——摘编自薛振威《16世纪中国海外贸易思想变革——以隆庆开海为例》

(1)根据材料,指出明朝海外贸易政策的变化,并结合所学知识分析其背景。 (6分)

(2)根据材料及所学知识,概括明朝海外贸易政策变化带来的作用。 (4分)

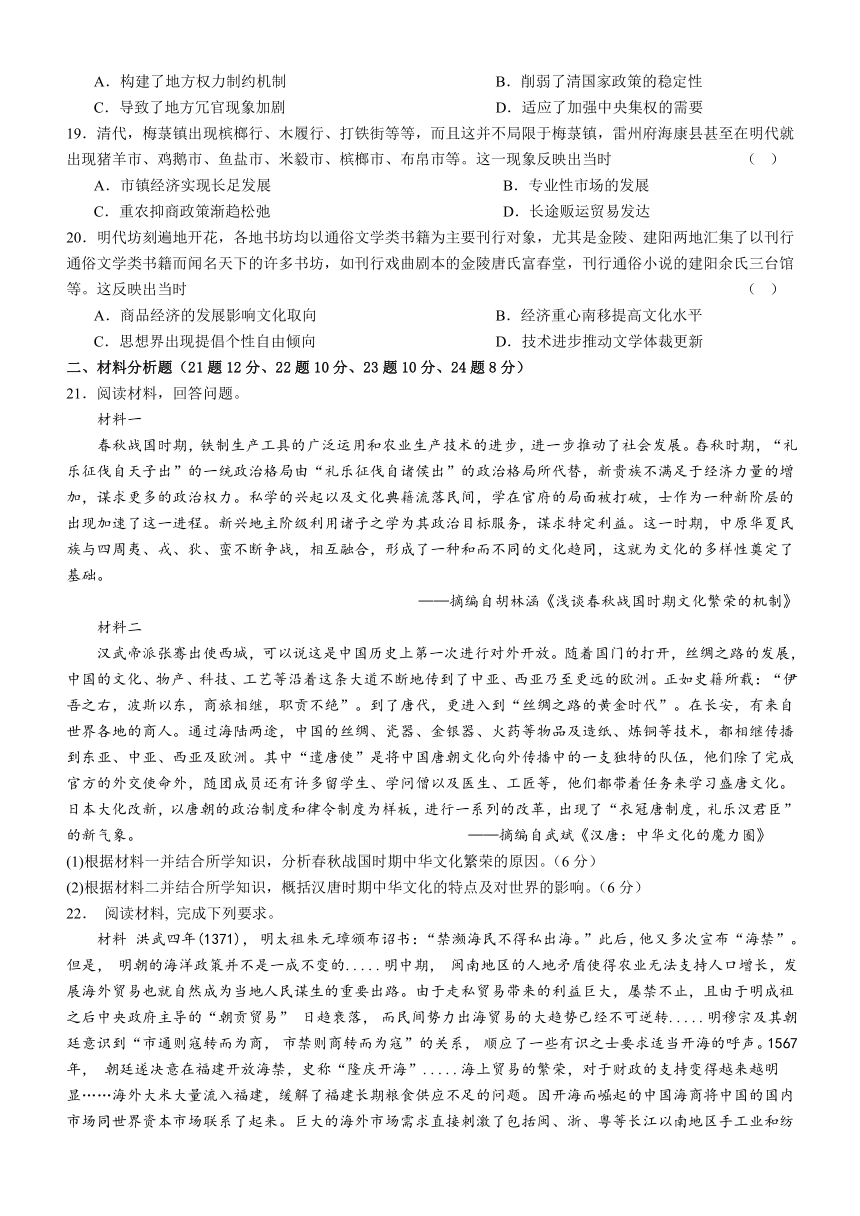

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉唐时期的赋役制度

朝代 名称 主要内容

汉朝 编户齐民制度 编户齐民须向国家缴纳田租、人头税,服徭役、兵役

唐前中期 租庸调制 受田农民按户每年须向官府缴纳一定量的谷物,为“租”;缴纳定量的绢或布,为“调”;服徭役的期限内,不去服役的可以纳绢或布代役,为“庸”

唐中后期 两税法 无论主户和客户,都编入当地户籍,依照财产的多少定户等;每户按户等纳钱,依田亩纳米粟;取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税

材料二 杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷馀。三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死……不知何人奏皇帝,帝心恻隐知人弊。白麻纸上书德音,京畿尽放(免)今年税。昨日里胥方到门,手持尺牒(文书)榜(张贴)乡村。十家租税九家毕,虚受吾君蠲免恩。

——摘自白居易《杜陵叟》

材料三 初定两税,货重钱轻……虽赋不增旧,而民愈困矣。度支以税物颁诸司,皆增本价为虚估给之,而缪(错)以滥恶督州县剥价,谓之折纳。复有“进奉”“宣索”之名,改科役曰“召雇”,率配“和市”,以巧避微文(法律条文),比大历之数再倍……赋役日重。

——摘自欧阳修宋祁《新唐书·食货志》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉唐时期赋役制度演变的主要趋势。(6分)

(2)结合所学知识,根据材料二、三谈谈你对唐朝两税法的认识。(4分)

24.阅读材料,完成下列要求。

有学者运用文献计量的方法,基于中国知网文献数据库,对两宋时期的历史研究进行文本挖掘分析,得到以下高频词汇:

从材料中提取三个关联的词语,并据此拟定论题,结合中国古代史相关内容进行论述。(要求:写出关联词语,论题明确,表述清楚,逻辑清晰,史论结合)(8分)

高一历史期中考试参答

1—10、CBACA、CDBAB。11—20、BBDAB、CBDBA. 20*3=60分

21【答案】

(1)原因:社会生产力发展促使士阶层的崛起;社会动荡创造了文化发展的空间,新旧贵族矛盾不断深化的刺激;新兴地主阶级政治需求;民族交融促使文化的多样性。(任答三点即可6分)

特点:开放性;包容性;创新性。(任答两点即可2分)

影响:汉唐时期是开放时代,为一些国家培养了许多方面的人才,推动这些国家的进步;中国是世界上的农业大国,其农耕文化的传播极大促进了其他地区农业的发展;汉唐时期的书法、诗歌、制度等对世界其他国家产生很大的影响。(任答两点即可4分)

22【答案】

(1)变化:从海禁到开海。(2分)

背景:人地矛盾;走私贸易兴盛;朝贡贸易衰落;戚继光抗倭胜利;有识之士推动。(4分)

(2)作用:海上贸易变得更加繁荣;充实政府财政;缓解福建粮食短缺;拓展世界资本市场;刺激江南地区手工业发展;促进货币白银化;促进长途和大额贸易的发展;有利于商业资本的聚集。(4分)

23【答案】

(1)趋势:赋税征收标准由以人丁为主逐步转向以财产为主;征收内容从实物为主转变为开始征收货币;由必须服一定的徭役和兵役发展为可以代役,封建国家对农民的人身控制趋于松弛;征税名目和程序简化。6分

(2)认识:两税法简化税收名目,集中了纳税时间;扩大收税对象,有利于保证国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,按财产课税,有利于合理分配赋税负担,减轻了政府对农民的人身控制;但百姓的赋税负担依然沉重。4分

24【答案】

【示例一】选词:通判、转运司、禁军。1分

论题:宋朝中央集权得到加强。1分

论述:宋朝统治者鉴于唐朝后期以来地方节度使权力过大,导致军阀割剧、政局动荡的历史教训,为加强对地方的控制,中央派文官出任地方各州的长官知州,州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编人禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。在地方,包括转运司在内,先后设立了平行的四个路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。5分

总之,这些措施加强了宋朝的中央集权,对解决藩镇割据,维护国家统一,起到了重要作用,客观上有利于当时的社会稳定和经济发展。1分

【示例二】选词:糊名法、天子门生、寒门

论题:两宋时期科举制度进一步发展

论述:略

总之,科举制度创立于隋,发展于唐,完备于两宋,鼎盛于明。两宋的科举发展起着承上启下的关键作用。

试卷第1页,共3页

同课章节目录