选择性必修第3册 全册综合小测2023~2024学年高中物理人教版(2019)选择性必修第3册(含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修第3册 全册综合小测2023~2024学年高中物理人教版(2019)选择性必修第3册(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 291.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 13:36:05 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修第3册全册综合小测

(满分:100分;时间:90分钟)

一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

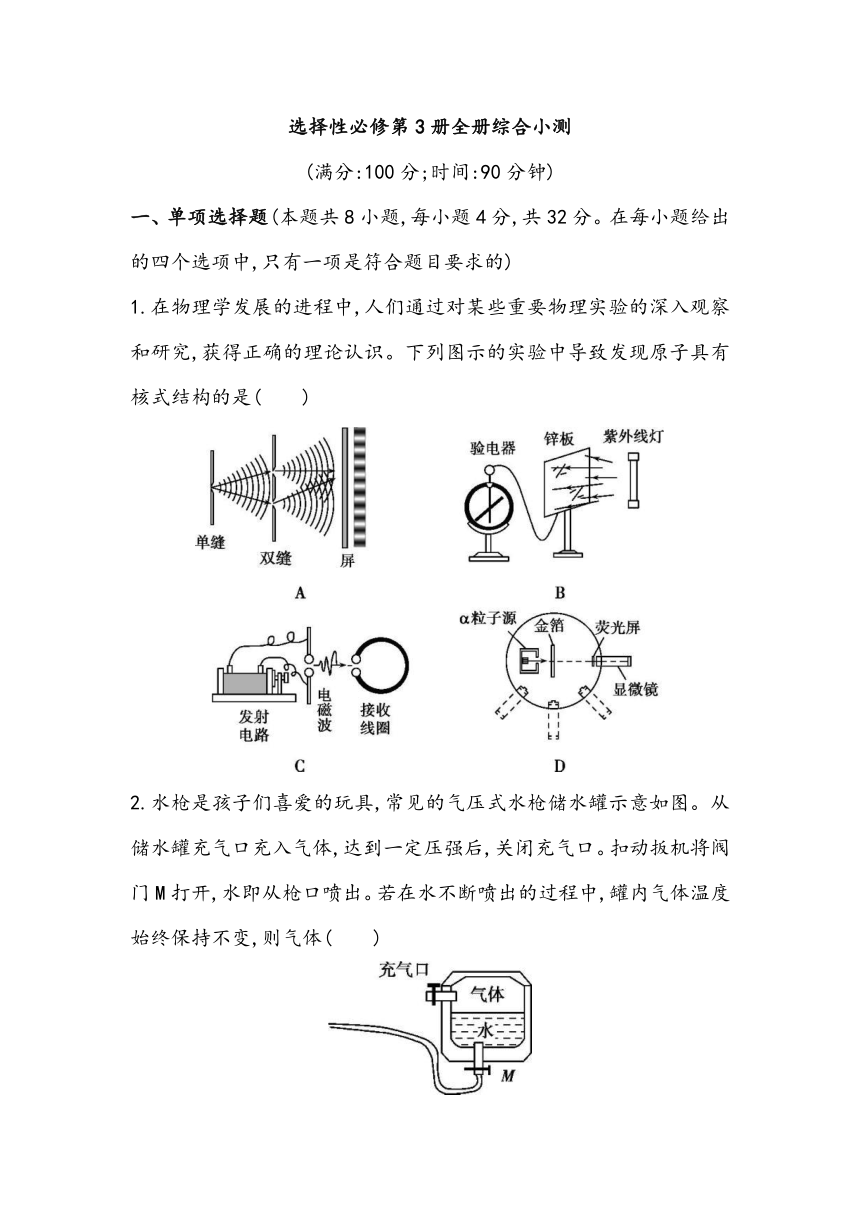

1.在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是( )

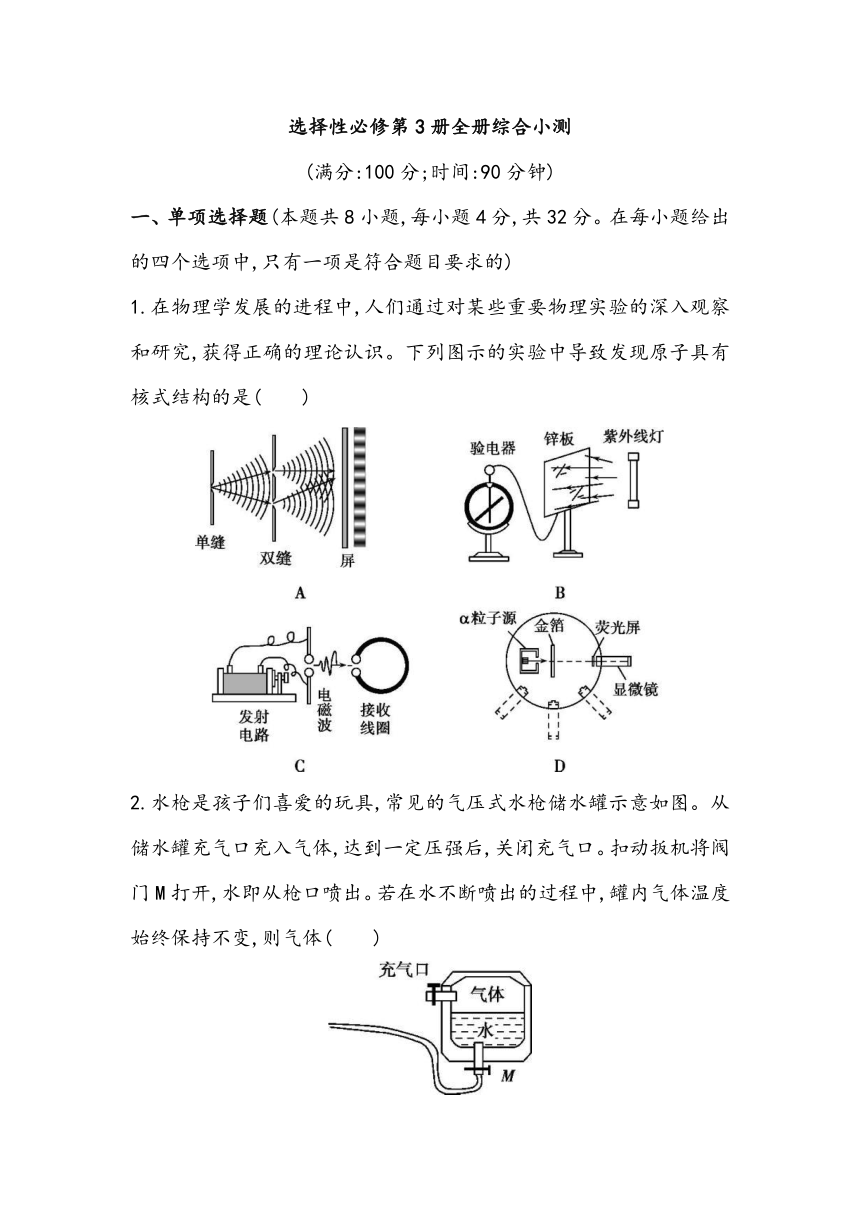

2.水枪是孩子们喜爱的玩具,常见的气压式水枪储水罐示意如图。从储水罐充气口充入气体,达到一定压强后,关闭充气口。扣动扳机将阀门M打开,水即从枪口喷出。若在水不断喷出的过程中,罐内气体温度始终保持不变,则气体( )

A.压强变大

B.对外界做功

C.对外界放热

D.分子平均动能变大

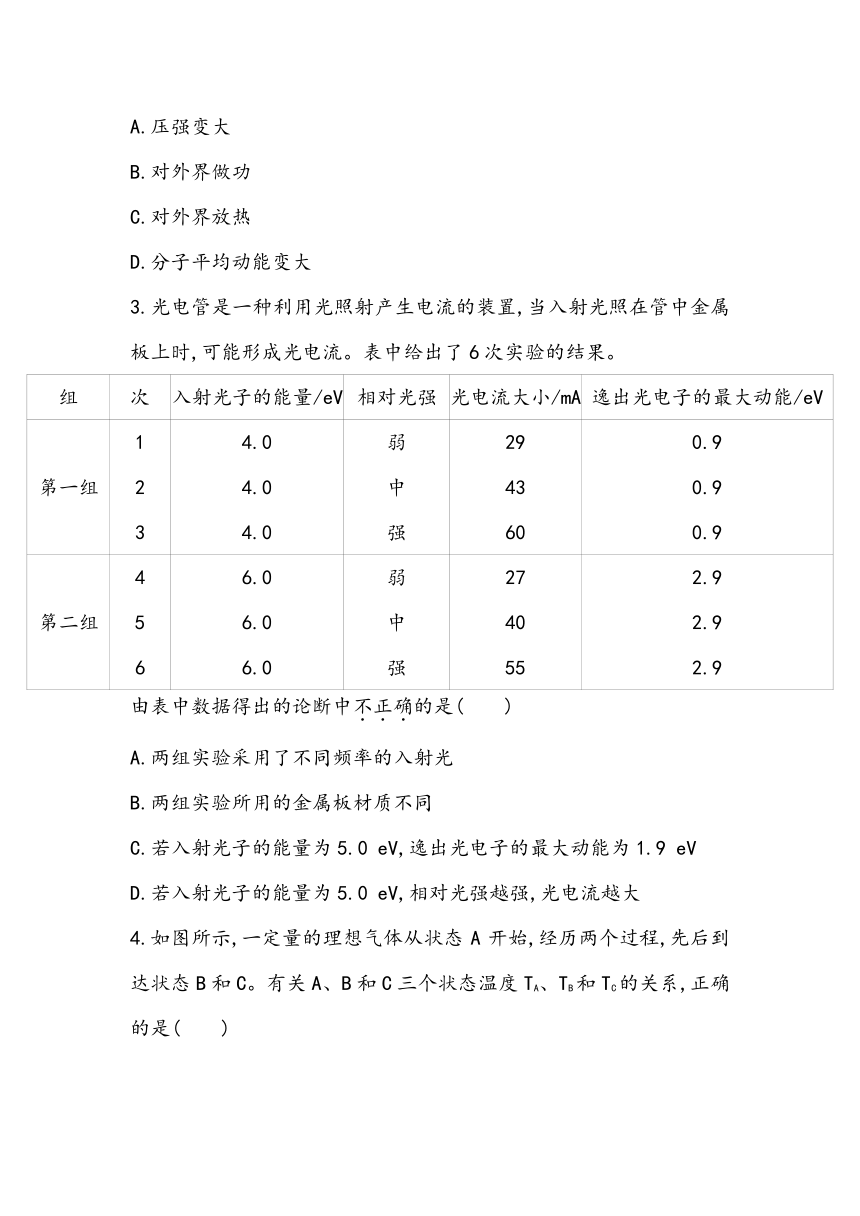

3.光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流。表中给出了6次实验的结果。

组 次 入射光子的能量/eV 相对光强 光电流大小/mA 逸出光电子的最大动能/eV

第一组 123 4.04.04.0 弱中强 294360 0.90.90.9

第二组 456 6.06.06.0 弱中强 274055 2.92.92.9

由表中数据得出的论断中不正确的是( )

A.两组实验采用了不同频率的入射光

B.两组实验所用的金属板材质不同

C.若入射光子的能量为5.0 eV,逸出光电子的最大动能为1.9 eV

D.若入射光子的能量为5.0 eV,相对光强越强,光电流越大

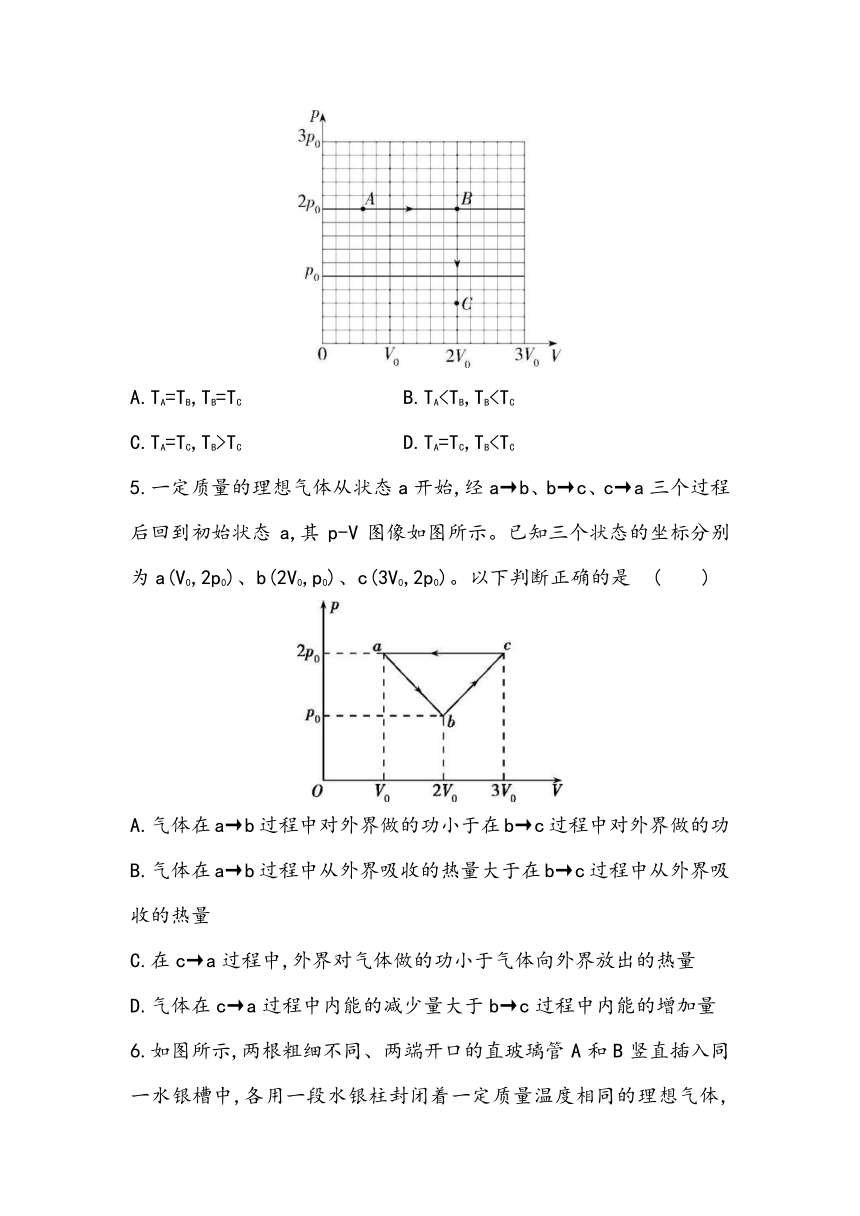

4.如图所示,一定量的理想气体从状态A开始,经历两个过程,先后到达状态B和C。有关A、B和C三个状态温度TA、TB和TC的关系,正确的是( )

A.TA=TB,TB=TC B.TAC.TA=TC,TB>TC D.TA=TC,TB5.一定质量的理想气体从状态a开始,经a→b、b→c、c→a三个过程后回到初始状态a,其p-V图像如图所示。已知三个状态的坐标分别为a(V0,2p0)、b(2V0,p0)、c(3V0,2p0)。以下判断正确的是 ( )

A.气体在a→b过程中对外界做的功小于在b→c过程中对外界做的功

B.气体在a→b过程中从外界吸收的热量大于在b→c过程中从外界吸收的热量

C.在c→a过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量

D.气体在c→a过程中内能的减少量大于b→c过程中内能的增加量

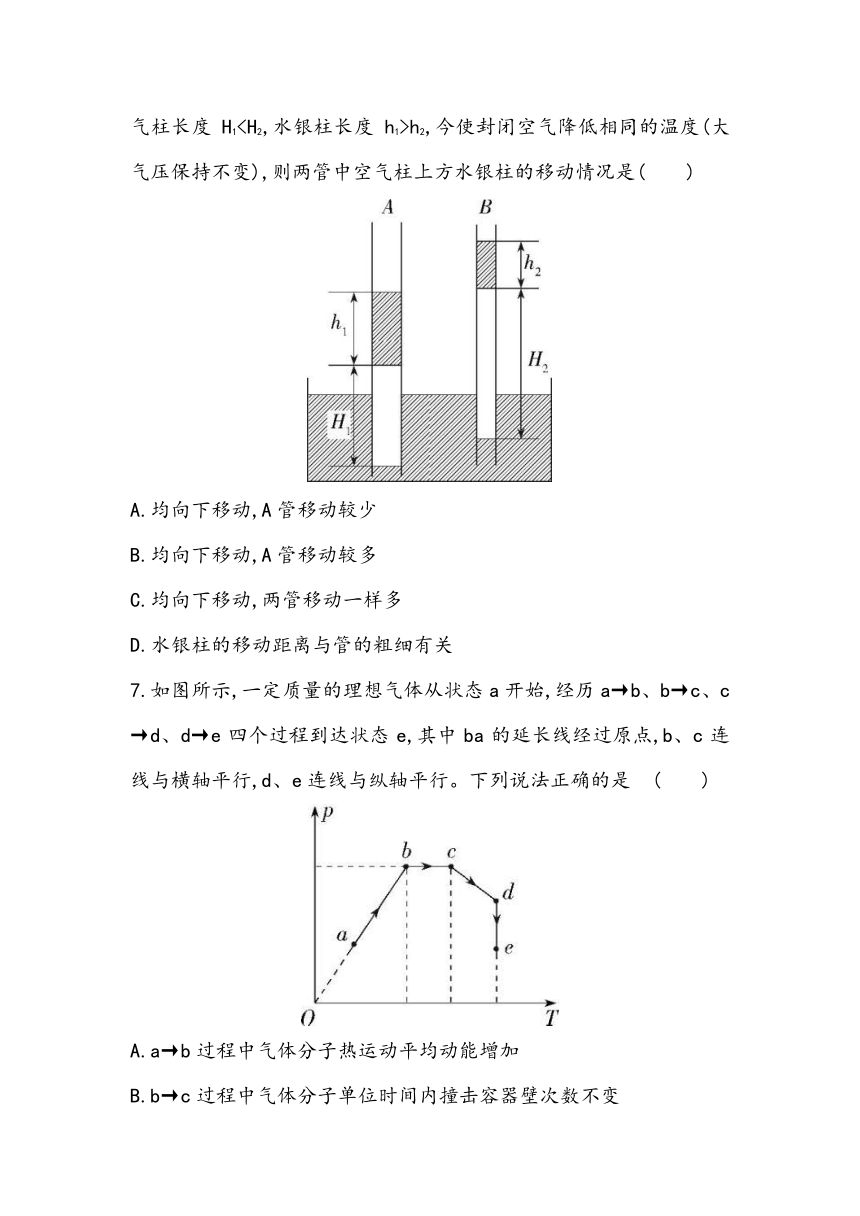

6.如图所示,两根粗细不同、两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度H1h2,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是( )

A.均向下移动,A管移动较少

B.均向下移动,A管移动较多

C.均向下移动,两管移动一样多

D.水银柱的移动距离与管的粗细有关

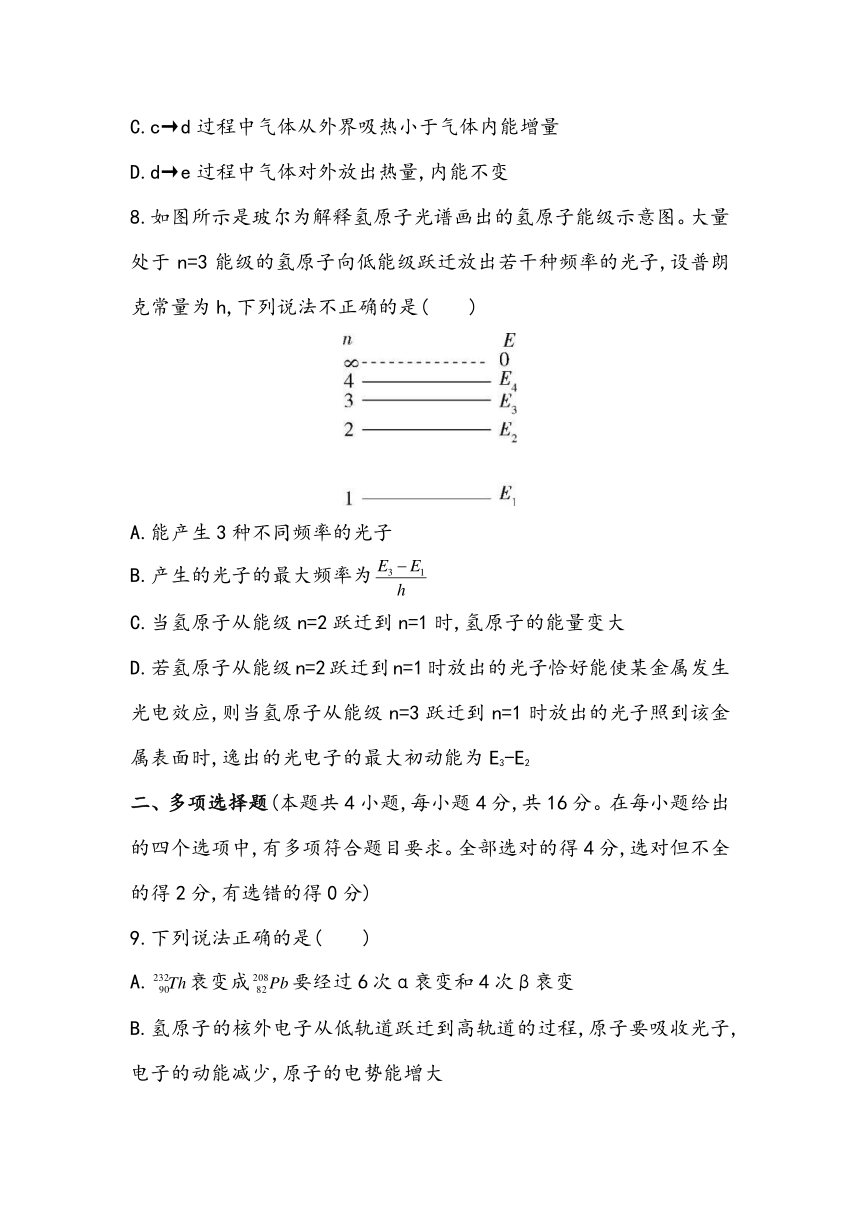

7.如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历a→b、b→c、c→d、d→e四个过程到达状态e,其中ba的延长线经过原点,b、c连线与横轴平行,d、e连线与纵轴平行。下列说法正确的是 ( )

A.a→b过程中气体分子热运动平均动能增加

B.b→c过程中气体分子单位时间内撞击容器壁次数不变

C.c→d过程中气体从外界吸热小于气体内能增量

D.d→e过程中气体对外放出热量,内能不变

8.如图所示是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图。大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁放出若干种频率的光子,设普朗克常量为h,下列说法不正确的是( )

A.能产生3种不同频率的光子

B.产生的光子的最大频率为

C.当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,氢原子的能量变大

D.若氢原子从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为E3-E2

二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

9.下列说法正确的是( )

A.衰变成要经过6次α衰变和4次β衰变

B.氢原子的核外电子从低轨道跃迁到高轨道的过程,原子要吸收光子,电子的动能减少,原子的电势能增大

C.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

D.原子核的结合能越大,原子核越稳定

10.下列说法正确的是( )

A.失重条件下充入金属液体的气体,气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束

B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动

C.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离

D.热量一定由高温物体向低温物体传递

11.下列说法中正确的是 ( )

A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积的分子数及气体分子的平均动能都有关

B.布朗运动是液体分子的运动,它说明水分子永不停息地做无规则热运动

C.温度升高,物体的每一个分子的动能都增大

D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势

12.封闭在汽缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,下列说法正确的是( )

A.气体的密度增大

B.气体的压强增大

C.气体分子的平均动能减小

D.气体分子的平均动能增大

三、非选择题(本题共6小题,共52分)

13.(6分)油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL油酸酒精溶液中有油酸0.6 mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1 mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的油膜的形状如图甲所示。若每一小方格的边长为20 mm,试问:

甲

(1)这种估测方法是将每个油酸分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为 油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的直径。图中油酸膜的面积为 m2;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是 m。(计算结果保留两位有效数字)

(2)实验中爽身粉的作用是界定油膜的边界,显示油膜面积大小。实验中出现如图乙所示的油膜形状(爽身粉开裂),原因是 。

乙

14.(6分)如图甲所示为光电管的原理图,当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。

(1)当滑动变阻器的滑片P向 滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小;

(2)由乙图I-U图像可知光电子的最大初动能为 ;

(3)如果不改变入射光的频率,而减小入射光的强度,则光电子的最大初动能 (填“增加”“减小”或“不变”)。

15.(8分)两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫作核聚变。核聚变反应会释放出核能。例如,一个氘核与一个氚核结合成一个氦核同时放出一个中子,就要向外释放出能量,其核反应方程式为++。已知氘核的质量为2.014 1 u,氚核的质量为3.016 1 u,中子的质量为1.008 7 u,氦核的质量为4.002 6 u。根据爱因斯坦的质能方程E=mc2可以证明1 u相当于931.5 MeV的能量。

(1)试根据上述条件计算出该反应能释放出多少兆电子伏的核能。(结果保留三位有效数字)

(2)燃烧值是指完全燃烧1 kg的某种燃料所能释放出的能量,单位是J/kg。若已知某种型号汽油的燃烧值为4.4×107 J/kg,试计算按着上述核反应每结合成1 kg氦核释放的核能大约相当于燃烧多少汽油释放出的化学能 (结果保留三位有效数字,取阿伏加德罗常数NA=6.02×1023)

16.(10分)如图所示为一端封闭且粗细均匀的“L”形细玻璃管,水平、竖直部分长度均为L=40 cm。当温度为T1=300 K时,水平管内有一段长为h=5 cm的水银柱,封闭着一段长L1=15 cm的理想气体。大气压强为p1=75 cmHg。求:

(1)当水银刚好全部在竖直管内时,理想气体的热力学温度T2;(结果保留一位小数)

(2)当温度从T1缓慢升高到T3=600 K时,理想气体柱的长度。

17.(10分)如图所示,用质量m=2 kg的绝热活塞在绝热汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦力忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部的高度h1=0.2 m,气体的温度t1=27 ℃;现用汽缸内一电热丝(未画出)给气体缓慢加热,加热至t2=177 ℃,活塞缓慢上升到距离汽缸底某高度h2处,此过程中被封闭气体吸收的热量为3 000 J。已知大气压强p0=1.0×105 Pa,重力加速度g取10 m/s2,活塞横截面积S=4.0×10-4 m2。求:

(1)初始时汽缸内气体的压强p和缓慢加热后活塞距离汽缸底部的高度h2;

(2)此过程中气体内能的变化量ΔU。

18.(12分)从宏观现象中总结出来的经典物理学规律不一定都能适用于微观体系。但是在某些问题中利用经典物理学规律也能得到与实际比较相符合的结论。根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看作经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕原子核做圆周运动。已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k。氢原子处于基态(n=1)时电子的轨道半径为r1,电势能为Ep=-k(取无穷远处电势能为零)。第n个能级的轨道半径为rn,已知rn=n2r1,氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和。

(1)求氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的速度;

(2)证明:氢原子处于第n个能级的能量为基态能量的(n=1,2,3,…);

(3)1885年,巴耳末对当时已知的氢原子在可见光区的四条谱线作了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写作=R,n=3,4,5,…。式中R叫作里德伯常量,这个公式称为巴耳末公式。已知氢原子基态的能量为E1,用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,求:

a.里德伯常量R的表达式;

b.氢原子光谱巴耳末系最小波长与最大波长之比。

参考答案:

1-5DBBCC

6-8AAC

9.AB

10.AC

11.AD

12.BD

13.

(1)单分子(1分) 2.2×10-2(1分) 5.5×10-10(1分)

(2)爽身粉过厚(3分)

14.

(1)右(2分) (2)2 eV(2分) (3)不变(2分)

15.

(1)17.6 MeV (2)9.63×106 kg

16.

(1)853.3 K (2)30 cm

17.

(1)1.5×105 Pa 0.3 m (2)增加2 994 J

18.

(1) (2)证明见解析 (3)a.R=- b.5∶9

(满分:100分;时间:90分钟)

一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是( )

2.水枪是孩子们喜爱的玩具,常见的气压式水枪储水罐示意如图。从储水罐充气口充入气体,达到一定压强后,关闭充气口。扣动扳机将阀门M打开,水即从枪口喷出。若在水不断喷出的过程中,罐内气体温度始终保持不变,则气体( )

A.压强变大

B.对外界做功

C.对外界放热

D.分子平均动能变大

3.光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流。表中给出了6次实验的结果。

组 次 入射光子的能量/eV 相对光强 光电流大小/mA 逸出光电子的最大动能/eV

第一组 123 4.04.04.0 弱中强 294360 0.90.90.9

第二组 456 6.06.06.0 弱中强 274055 2.92.92.9

由表中数据得出的论断中不正确的是( )

A.两组实验采用了不同频率的入射光

B.两组实验所用的金属板材质不同

C.若入射光子的能量为5.0 eV,逸出光电子的最大动能为1.9 eV

D.若入射光子的能量为5.0 eV,相对光强越强,光电流越大

4.如图所示,一定量的理想气体从状态A开始,经历两个过程,先后到达状态B和C。有关A、B和C三个状态温度TA、TB和TC的关系,正确的是( )

A.TA=TB,TB=TC B.TA

A.气体在a→b过程中对外界做的功小于在b→c过程中对外界做的功

B.气体在a→b过程中从外界吸收的热量大于在b→c过程中从外界吸收的热量

C.在c→a过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量

D.气体在c→a过程中内能的减少量大于b→c过程中内能的增加量

6.如图所示,两根粗细不同、两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度H1

A.均向下移动,A管移动较少

B.均向下移动,A管移动较多

C.均向下移动,两管移动一样多

D.水银柱的移动距离与管的粗细有关

7.如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历a→b、b→c、c→d、d→e四个过程到达状态e,其中ba的延长线经过原点,b、c连线与横轴平行,d、e连线与纵轴平行。下列说法正确的是 ( )

A.a→b过程中气体分子热运动平均动能增加

B.b→c过程中气体分子单位时间内撞击容器壁次数不变

C.c→d过程中气体从外界吸热小于气体内能增量

D.d→e过程中气体对外放出热量,内能不变

8.如图所示是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图。大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁放出若干种频率的光子,设普朗克常量为h,下列说法不正确的是( )

A.能产生3种不同频率的光子

B.产生的光子的最大频率为

C.当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,氢原子的能量变大

D.若氢原子从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为E3-E2

二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

9.下列说法正确的是( )

A.衰变成要经过6次α衰变和4次β衰变

B.氢原子的核外电子从低轨道跃迁到高轨道的过程,原子要吸收光子,电子的动能减少,原子的电势能增大

C.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

D.原子核的结合能越大,原子核越稳定

10.下列说法正确的是( )

A.失重条件下充入金属液体的气体,气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束

B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动

C.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离

D.热量一定由高温物体向低温物体传递

11.下列说法中正确的是 ( )

A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积的分子数及气体分子的平均动能都有关

B.布朗运动是液体分子的运动,它说明水分子永不停息地做无规则热运动

C.温度升高,物体的每一个分子的动能都增大

D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势

12.封闭在汽缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,下列说法正确的是( )

A.气体的密度增大

B.气体的压强增大

C.气体分子的平均动能减小

D.气体分子的平均动能增大

三、非选择题(本题共6小题,共52分)

13.(6分)油酸酒精溶液的浓度为每1 000 mL油酸酒精溶液中有油酸0.6 mL,现用滴管向量筒内滴加50滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加了1 mL,若把一滴这样的油酸酒精溶液滴入足够大盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成的油膜的形状如图甲所示。若每一小方格的边长为20 mm,试问:

甲

(1)这种估测方法是将每个油酸分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为 油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的直径。图中油酸膜的面积为 m2;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是 m。(计算结果保留两位有效数字)

(2)实验中爽身粉的作用是界定油膜的边界,显示油膜面积大小。实验中出现如图乙所示的油膜形状(爽身粉开裂),原因是 。

乙

14.(6分)如图甲所示为光电管的原理图,当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。

(1)当滑动变阻器的滑片P向 滑动时(填“左”或“右”),通过电流表的电流将会减小;

(2)由乙图I-U图像可知光电子的最大初动能为 ;

(3)如果不改变入射光的频率,而减小入射光的强度,则光电子的最大初动能 (填“增加”“减小”或“不变”)。

15.(8分)两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫作核聚变。核聚变反应会释放出核能。例如,一个氘核与一个氚核结合成一个氦核同时放出一个中子,就要向外释放出能量,其核反应方程式为++。已知氘核的质量为2.014 1 u,氚核的质量为3.016 1 u,中子的质量为1.008 7 u,氦核的质量为4.002 6 u。根据爱因斯坦的质能方程E=mc2可以证明1 u相当于931.5 MeV的能量。

(1)试根据上述条件计算出该反应能释放出多少兆电子伏的核能。(结果保留三位有效数字)

(2)燃烧值是指完全燃烧1 kg的某种燃料所能释放出的能量,单位是J/kg。若已知某种型号汽油的燃烧值为4.4×107 J/kg,试计算按着上述核反应每结合成1 kg氦核释放的核能大约相当于燃烧多少汽油释放出的化学能 (结果保留三位有效数字,取阿伏加德罗常数NA=6.02×1023)

16.(10分)如图所示为一端封闭且粗细均匀的“L”形细玻璃管,水平、竖直部分长度均为L=40 cm。当温度为T1=300 K时,水平管内有一段长为h=5 cm的水银柱,封闭着一段长L1=15 cm的理想气体。大气压强为p1=75 cmHg。求:

(1)当水银刚好全部在竖直管内时,理想气体的热力学温度T2;(结果保留一位小数)

(2)当温度从T1缓慢升高到T3=600 K时,理想气体柱的长度。

17.(10分)如图所示,用质量m=2 kg的绝热活塞在绝热汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦力忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部的高度h1=0.2 m,气体的温度t1=27 ℃;现用汽缸内一电热丝(未画出)给气体缓慢加热,加热至t2=177 ℃,活塞缓慢上升到距离汽缸底某高度h2处,此过程中被封闭气体吸收的热量为3 000 J。已知大气压强p0=1.0×105 Pa,重力加速度g取10 m/s2,活塞横截面积S=4.0×10-4 m2。求:

(1)初始时汽缸内气体的压强p和缓慢加热后活塞距离汽缸底部的高度h2;

(2)此过程中气体内能的变化量ΔU。

18.(12分)从宏观现象中总结出来的经典物理学规律不一定都能适用于微观体系。但是在某些问题中利用经典物理学规律也能得到与实际比较相符合的结论。根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看作经典力学描述下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕原子核做圆周运动。已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k。氢原子处于基态(n=1)时电子的轨道半径为r1,电势能为Ep=-k(取无穷远处电势能为零)。第n个能级的轨道半径为rn,已知rn=n2r1,氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和。

(1)求氢原子处于基态时,电子绕原子核运动的速度;

(2)证明:氢原子处于第n个能级的能量为基态能量的(n=1,2,3,…);

(3)1885年,巴耳末对当时已知的氢原子在可见光区的四条谱线作了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写作=R,n=3,4,5,…。式中R叫作里德伯常量,这个公式称为巴耳末公式。已知氢原子基态的能量为E1,用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,求:

a.里德伯常量R的表达式;

b.氢原子光谱巴耳末系最小波长与最大波长之比。

参考答案:

1-5DBBCC

6-8AAC

9.AB

10.AC

11.AD

12.BD

13.

(1)单分子(1分) 2.2×10-2(1分) 5.5×10-10(1分)

(2)爽身粉过厚(3分)

14.

(1)右(2分) (2)2 eV(2分) (3)不变(2分)

15.

(1)17.6 MeV (2)9.63×106 kg

16.

(1)853.3 K (2)30 cm

17.

(1)1.5×105 Pa 0.3 m (2)增加2 994 J

18.

(1) (2)证明见解析 (3)a.R=- b.5∶9

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子