2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期末复习学情题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期末复习学情题(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 415.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 07:05:52 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期末复习学情题(含答案)

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、风吹灭蜡烛,主要灭火原理是( )

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.消除可燃物 D.使可燃物温度降到着火点以下

2、一场大火往往由一个小小的烟头引起。烟头在火灾中所起的作用是( )

A.提供可燃物 B.提供氧气

C.降低可燃物的着火点 D.使可燃物的温度达到着火点

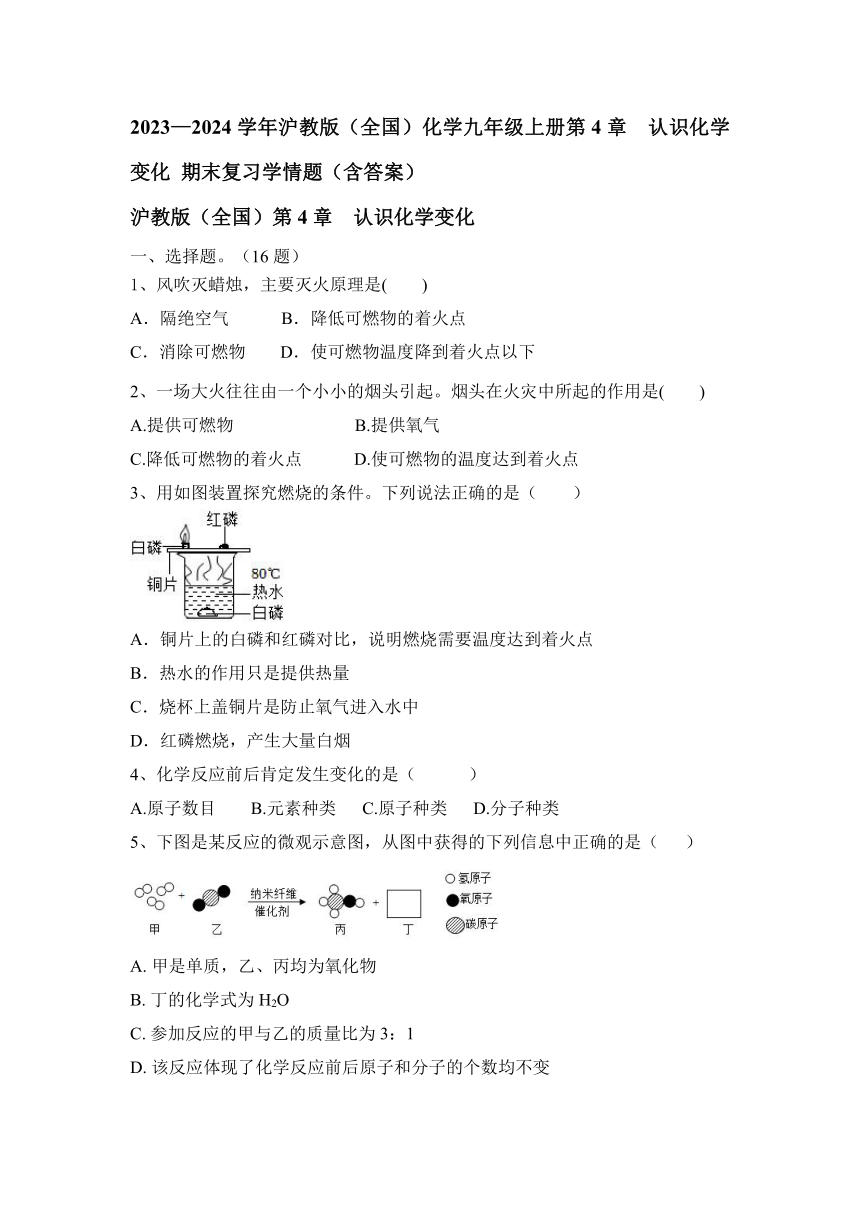

3、用如图装置探究燃烧的条件。下列说法正确的是( )

A.铜片上的白磷和红磷对比,说明燃烧需要温度达到着火点

B.热水的作用只是提供热量

C.烧杯上盖铜片是防止氧气进入水中

D.红磷燃烧,产生大量白烟

4、化学反应前后肯定发生变化的是( )

A.原子数目 B.元素种类 C.原子种类 D.分子种类

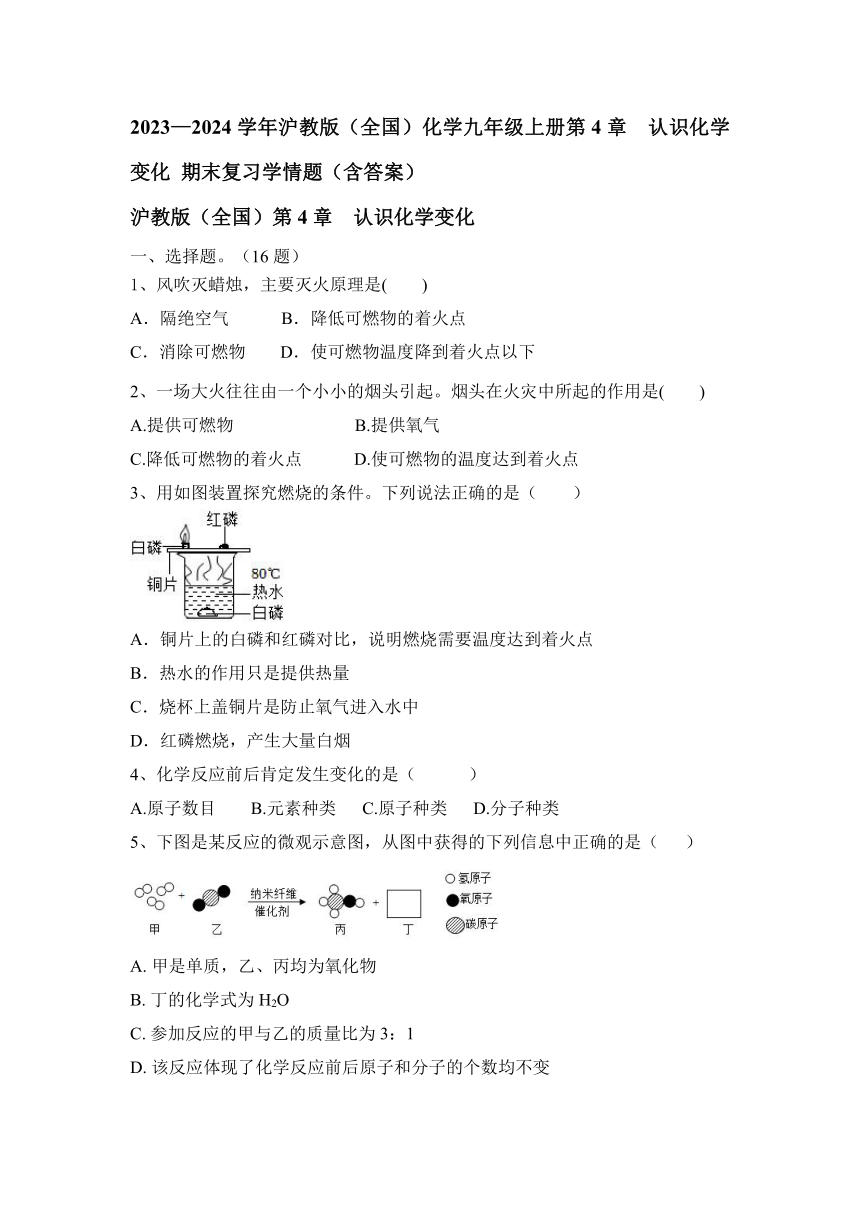

5、下图是某反应的微观示意图,从图中获得的下列信息中正确的是( )

A. 甲是单质,乙、丙均为氧化物

B. 丁的化学式为H2O

C. 参加反应的甲与乙的质量比为3:1

D. 该反应体现了化学反应前后原子和分子的个数均不变

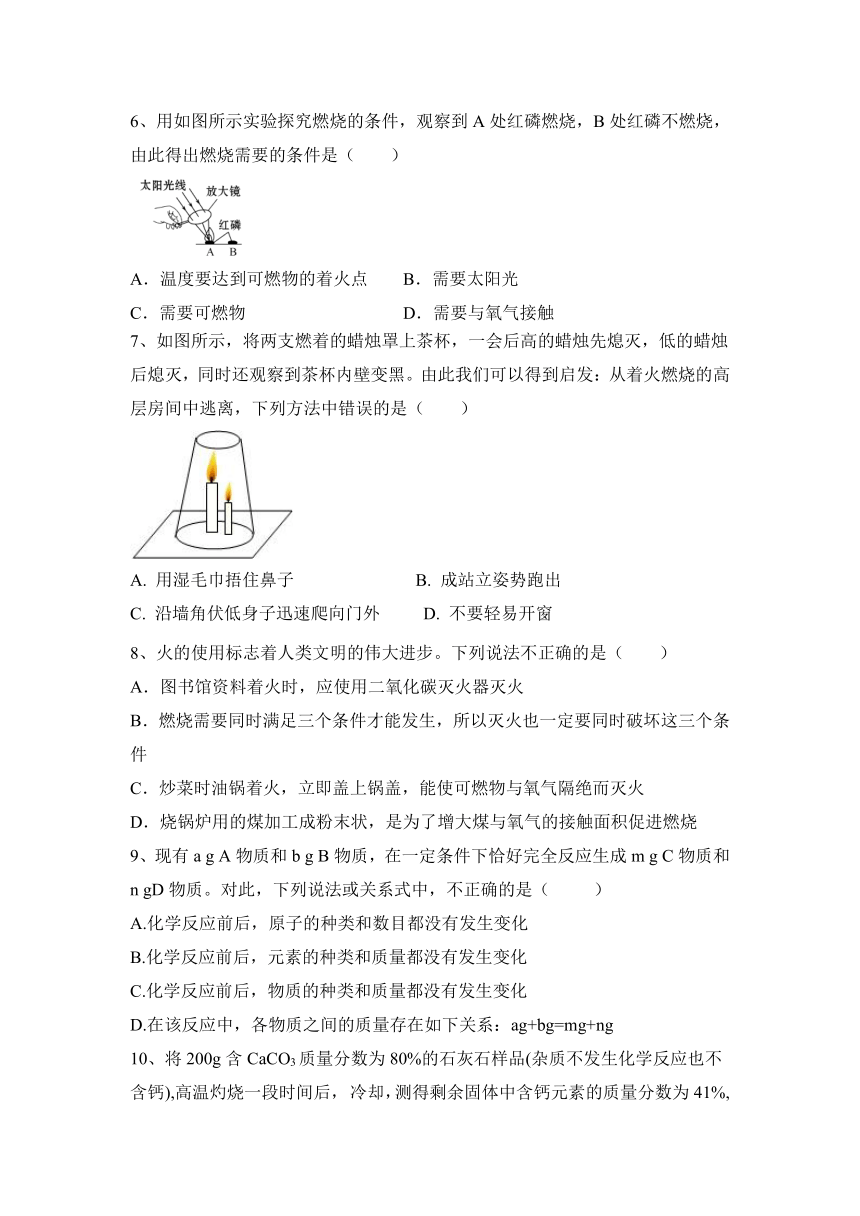

6、用如图所示实验探究燃烧的条件,观察到A处红磷燃烧,B处红磷不燃烧,由此得出燃烧需要的条件是( )

A.温度要达到可燃物的着火点 B.需要太阳光

C.需要可燃物 D.需要与氧气接触

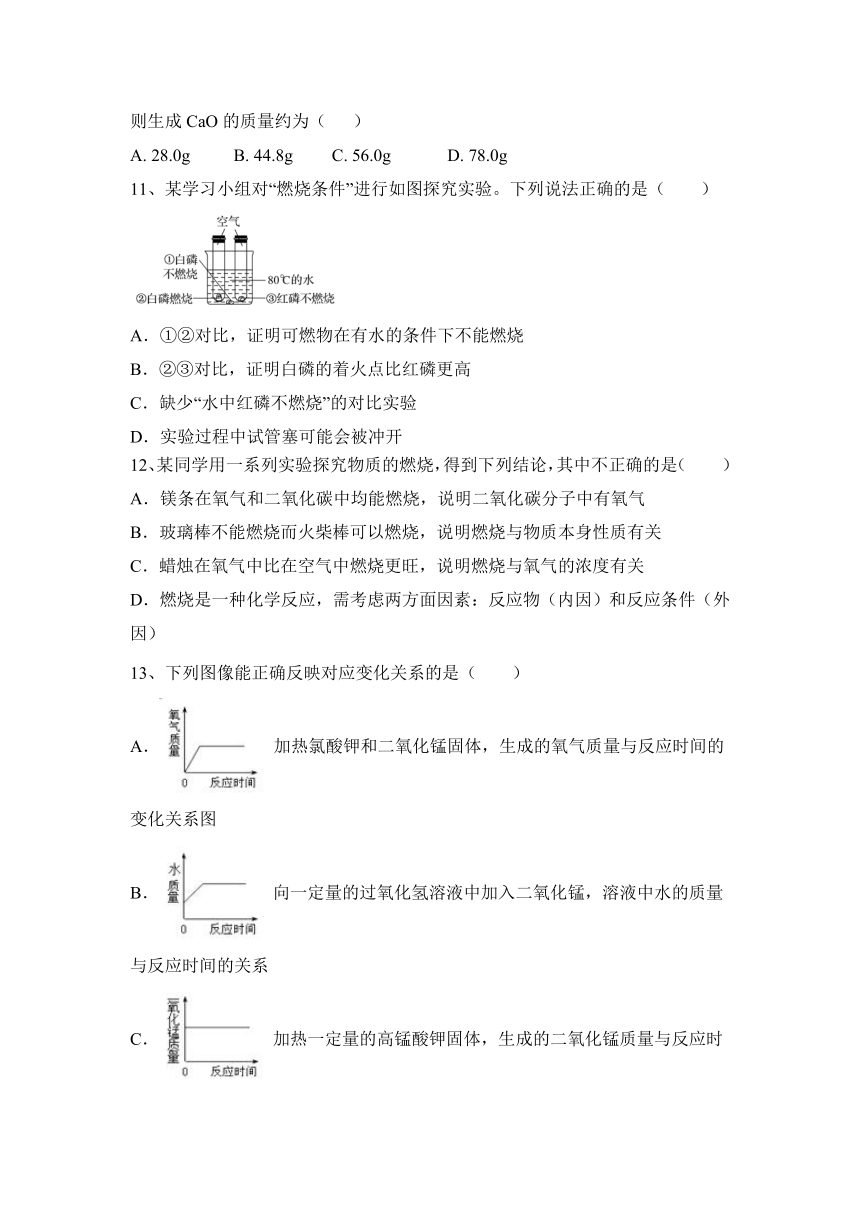

7、如图所示,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,一会后高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高层房间中逃离,下列方法中错误的是( )

A. 用湿毛巾捂住鼻子 B. 成站立姿势跑出

C. 沿墙角伏低身子迅速爬向门外 D. 不要轻易开窗

8、火的使用标志着人类文明的伟大进步。下列说法不正确的是( )

A.图书馆资料着火时,应使用二氧化碳灭火器灭火

B.燃烧需要同时满足三个条件才能发生,所以灭火也一定要同时破坏这三个条件

C.炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,能使可燃物与氧气隔绝而灭火

D.烧锅炉用的煤加工成粉末状,是为了增大煤与氧气的接触面积促进燃烧

9、现有a g A物质和b g B物质,在一定条件下恰好完全反应生成m g C物质和n gD物质。对此,下列说法或关系式中,不正确的是( )

A.化学反应前后,原子的种类和数目都没有发生变化

B.化学反应前后,元素的种类和质量都没有发生变化

C.化学反应前后,物质的种类和质量都没有发生变化

D.在该反应中,各物质之间的质量存在如下关系:ag+bg=mg+ng

10、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

11、某学习小组对“燃烧条件”进行如图探究实验。下列说法正确的是( )

A.①②对比,证明可燃物在有水的条件下不能燃烧

B.②③对比,证明白磷的着火点比红磷更高

C.缺少“水中红磷不燃烧”的对比实验

D.实验过程中试管塞可能会被冲开

12、某同学用一系列实验探究物质的燃烧,得到下列结论,其中不正确的是( )

A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气

B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关

C.蜡烛在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关

D.燃烧是一种化学反应,需考虑两方面因素:反应物(内因)和反应条件(外因)

13、下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A. 加热氯酸钾和二氧化锰固体,生成的氧气质量与反应时间的变化关系图

B. 向一定量的过氧化氢溶液中加入二氧化锰,溶液中水的质量与反应时间的关系

C. 加热一定量的高锰酸钾固体,生成的二氧化锰质量与反应时间的变化关系图

D. 将水通电一段时间,生成气体的体积随时间的变化关系

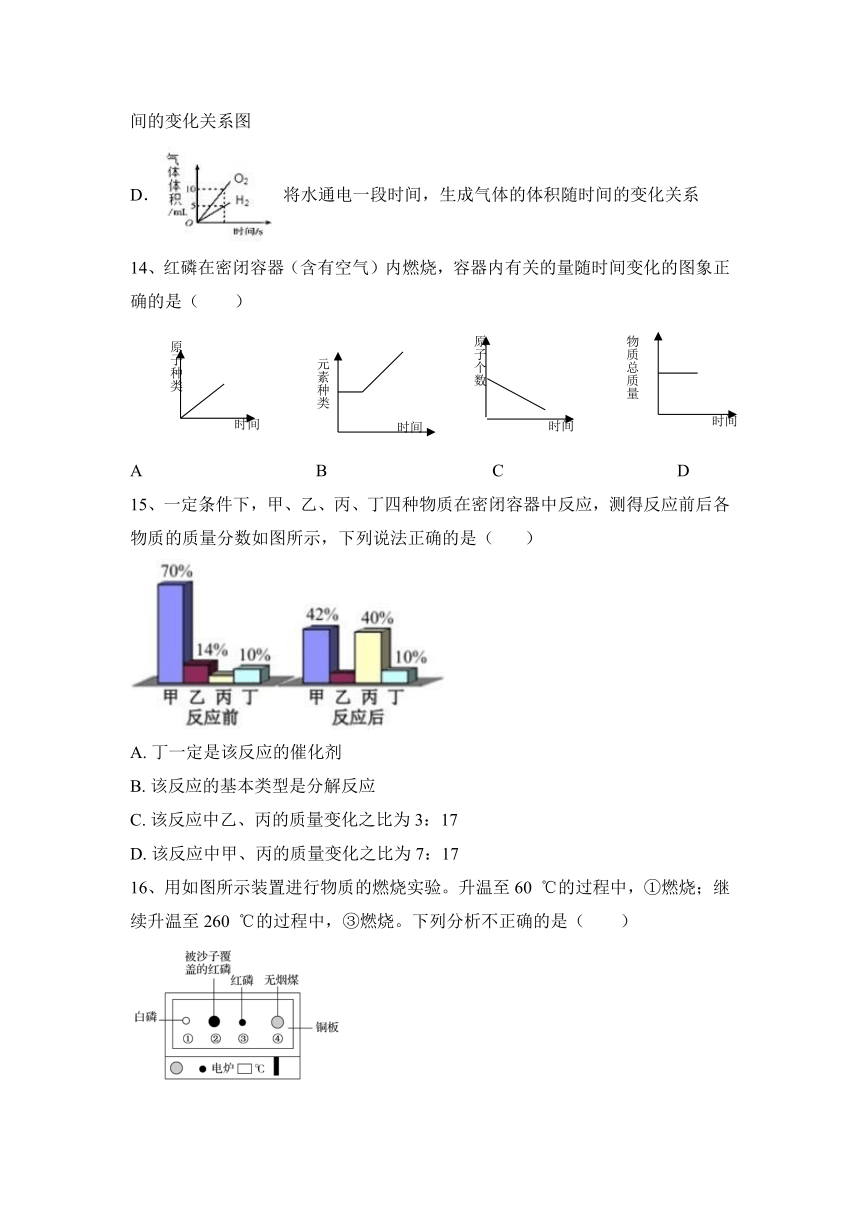

14、红磷在密闭容器(含有空气)内燃烧,容器内有关的量随时间变化的图象正确的是( )

A B C D

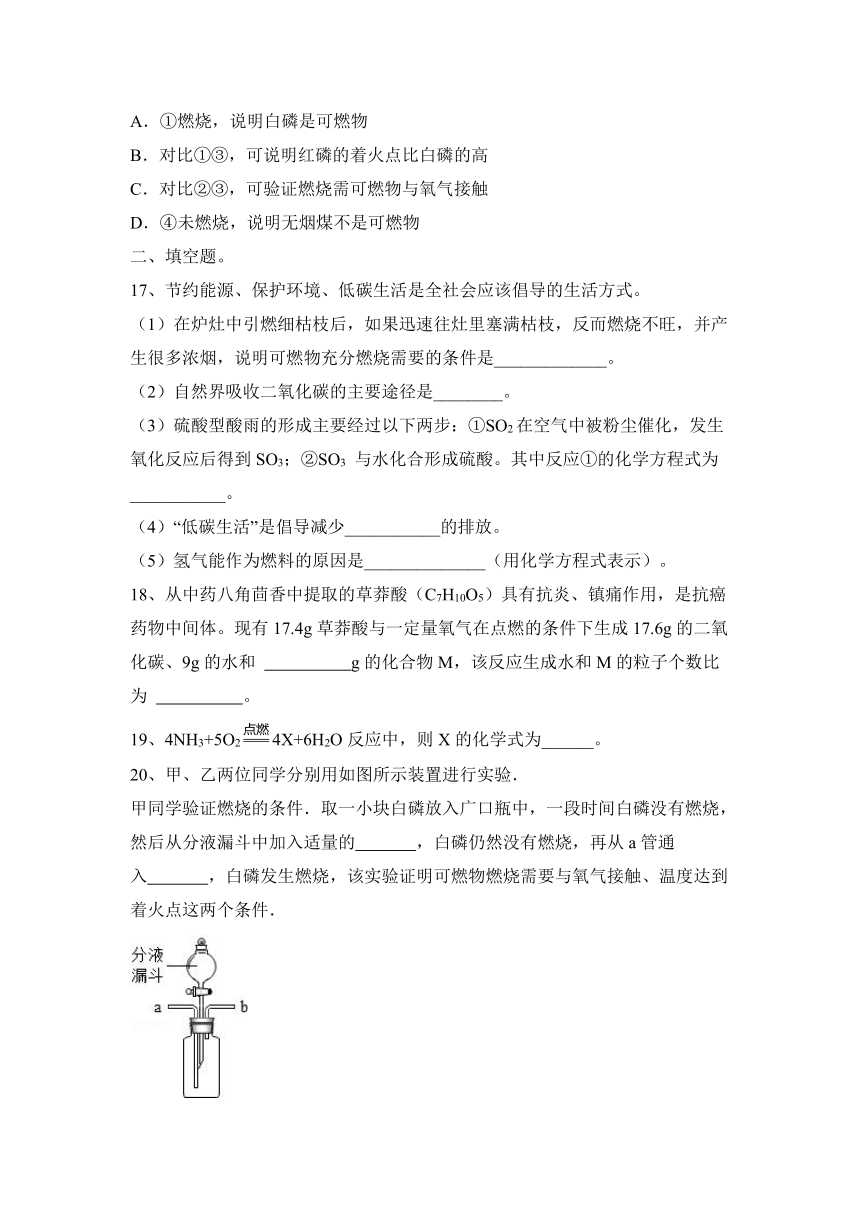

15、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

16、用如图所示装置进行物质的燃烧实验。升温至60 ℃的过程中,①燃烧;继续升温至260 ℃的过程中,③燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧,说明白磷是可燃物

B.对比①③,可说明红磷的着火点比白磷的高

C.对比②③,可验证燃烧需可燃物与氧气接触

D.④未燃烧,说明无烟煤不是可燃物

二、填空题。

17、节约能源、保护环境、低碳生活是全社会应该倡导的生活方式。

(1)在炉灶中引燃细枯枝后,如果迅速往灶里塞满枯枝,反而燃烧不旺,并产生很多浓烟,说明可燃物充分燃烧需要的条件是_____________。

(2)自然界吸收二氧化碳的主要途径是________。

(3)硫酸型酸雨的形成主要经过以下两步:①SO2在空气中被粉尘催化,发生氧化反应后得到SO3;②SO3 与水化合形成硫酸。其中反应①的化学方程式为___________。

(4)“低碳生活”是倡导减少___________的排放。

(5)氢气能作为燃料的原因是______________(用化学方程式表示)。

18、从中药八角茴香中提取的草莽酸(C7H10O5)具有抗炎、镇痛作用,是抗癌药物中间体。现有17.4g草莽酸与一定量氧气在点燃的条件下生成17.6g的二氧化碳、9g的水和 g的化合物M,该反应生成水和M的粒子个数比为 。

19、4NH3+5O24X+6H2O反应中,则X的化学式为______。

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

21、能源与我们的生活息息相关。

(1)化石燃料包括煤、_______、天然气等,是_______(填“可再生”或“不可再生”)能源。目前居民生活中常用的气体燃料主要是天然气、煤气、液化石油气。有时燃气灶的火焰会呈现黄色或橙色,锅底出现黑色,此时应_______(填“调大”或“调小”)灶具的进风口,使燃料充分燃烧。天然气主要成分充分燃烧的化学方程式为_______ 。

(2)为解决化石燃料面临枯竭的问题,目前,中科院研制出一种将二氧化碳成功转化为汽油的方法,其反应过程如下图所示。请从原理或产品的角度分析该成果的意义是_______ (答一点即可)。

三、实验题。

22、用如图装置按以下步骤进行实验:

①使装置内充满氮气,发现B处红磷、C处白磷都不燃烧,白磷不燃烧的原因是 。

②按压注射器活塞注入H2O2溶液,则A处发生的现象是 ,B处红磷不燃烧,C处白磷在水中燃烧。A处发生反应的化学方程式是:

,B处红磷不燃烧原因是 。

③ (填操作方法),观察到B处红磷燃烧。

④待B处红磷燃烧结束时关闭k,关闭k的目的是 。

23、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

四、计算题。

24、工业上用电解水的方法制取氢气(化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑)

试计算:电解7.2t的水,能制得氢气的质量是多少?

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期末复习学情题(含答案)

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、风吹灭蜡烛,主要灭火原理是( )

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.消除可燃物 D.使可燃物温度降到着火点以下

【答案】D

2、一场大火往往由一个小小的烟头引起。烟头在火灾中所起的作用是( )

A.提供可燃物 B.提供氧气

C.降低可燃物的着火点 D.使可燃物的温度达到着火点

【答案】D

3、用如图装置探究燃烧的条件。下列说法正确的是( )

A.铜片上的白磷和红磷对比,说明燃烧需要温度达到着火点

B.热水的作用只是提供热量

C.烧杯上盖铜片是防止氧气进入水中

D.红磷燃烧,产生大量白烟

【答案】A,D

4、化学反应前后肯定发生变化的是( )

A.原子数目 B.元素种类 C.原子种类 D.分子种类

【答案】D

5、下图是某反应的微观示意图,从图中获得的下列信息中正确的是( )

A. 甲是单质,乙、丙均为氧化物

B. 丁的化学式为H2O

C. 参加反应的甲与乙的质量比为3:1

D. 该反应体现了化学反应前后原子和分子的个数均不变

【答案】B

6、用如图所示实验探究燃烧的条件,观察到A处红磷燃烧,B处红磷不燃烧,由此得出燃烧需要的条件是( )

A.温度要达到可燃物的着火点 B.需要太阳光

C.需要可燃物 D.需要与氧气接触

【答案】A

7、如图所示,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,一会后高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高层房间中逃离,下列方法中错误的是( )

A. 用湿毛巾捂住鼻子 B. 成站立姿势跑出

C. 沿墙角伏低身子迅速爬向门外 D. 不要轻易开窗

【答案】B

8、火的使用标志着人类文明的伟大进步。下列说法不正确的是( )

A.图书馆资料着火时,应使用二氧化碳灭火器灭火

B.燃烧需要同时满足三个条件才能发生,所以灭火也一定要同时破坏这三个条件

C.炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,能使可燃物与氧气隔绝而灭火

D.烧锅炉用的煤加工成粉末状,是为了增大煤与氧气的接触面积促进燃烧

【答案】B

9、现有a g A物质和b g B物质,在一定条件下恰好完全反应生成m g C物质和n gD物质。对此,下列说法或关系式中,不正确的是( )

A.化学反应前后,原子的种类和数目都没有发生变化

B.化学反应前后,元素的种类和质量都没有发生变化

C.化学反应前后,物质的种类和质量都没有发生变化

D.在该反应中,各物质之间的质量存在如下关系:ag+bg=mg+ng

【答案】C

10、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

【答案】C

11、某学习小组对“燃烧条件”进行如图探究实验。下列说法正确的是( )

A.①②对比,证明可燃物在有水的条件下不能燃烧

B.②③对比,证明白磷的着火点比红磷更高

C.缺少“水中红磷不燃烧”的对比实验

D.实验过程中试管塞可能会被冲开

【答案】D

12、某同学用一系列实验探究物质的燃烧,得到下列结论,其中不正确的是( )

A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气

B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关

C.蜡烛在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关

D.燃烧是一种化学反应,需考虑两方面因素:反应物(内因)和反应条件(外因)

【答案】A

13、下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A. 加热氯酸钾和二氧化锰固体,生成的氧气质量与反应时间的变化关系图

B. 向一定量的过氧化氢溶液中加入二氧化锰,溶液中水的质量与反应时间的关系

C. 加热一定量的高锰酸钾固体,生成的二氧化锰质量与反应时间的变化关系图

D. 将水通电一段时间,生成气体的体积随时间的变化关系

【答案】A,B

14、红磷在密闭容器(含有空气)内燃烧,容器内有关的量随时间变化的图象正确的是( )

A B C D

【答案】D

15、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

【答案】C

16、用如图所示装置进行物质的燃烧实验。升温至60 ℃的过程中,①燃烧;继续升温至260 ℃的过程中,③燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧,说明白磷是可燃物

B.对比①③,可说明红磷的着火点比白磷的高

C.对比②③,可验证燃烧需可燃物与氧气接触

D.④未燃烧,说明无烟煤不是可燃物

【答案】D

二、填空题。

17、节约能源、保护环境、低碳生活是全社会应该倡导的生活方式。

(1)在炉灶中引燃细枯枝后,如果迅速往灶里塞满枯枝,反而燃烧不旺,并产生很多浓烟,说明可燃物充分燃烧需要的条件是_____________。

(2)自然界吸收二氧化碳的主要途径是________。

(3)硫酸型酸雨的形成主要经过以下两步:①SO2在空气中被粉尘催化,发生氧化反应后得到SO3;②SO3 与水化合形成硫酸。其中反应①的化学方程式为___________。

(4)“低碳生活”是倡导减少___________的排放。

(5)氢气能作为燃料的原因是______________(用化学方程式表示)。

【答案】充足的氧气或空气 光合作用 O2+2SO22SO3

二氧化碳 2H2+O22H2O

18、从中药八角茴香中提取的草莽酸(C7H10O5)具有抗炎、镇痛作用,是抗癌药物中间体。现有17.4g草莽酸与一定量氧气在点燃的条件下生成17.6g的二氧化碳、9g的水和 g的化合物M,该反应生成水和M的粒子个数比为 。

【答案】8.4;5:3。

19、4NH3+5O24X+6H2O反应中,则X的化学式为______。

【答案】NO

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

【答案】热水;氧气。

21、能源与我们的生活息息相关。

(1)化石燃料包括煤、_______、天然气等,是_______(填“可再生”或“不可再生”)能源。目前居民生活中常用的气体燃料主要是天然气、煤气、液化石油气。有时燃气灶的火焰会呈现黄色或橙色,锅底出现黑色,此时应_______(填“调大”或“调小”)灶具的进风口,使燃料充分燃烧。天然气主要成分充分燃烧的化学方程式为_______ 。

(2)为解决化石燃料面临枯竭的问题,目前,中科院研制出一种将二氧化碳成功转化为汽油的方法,其反应过程如下图所示。请从原理或产品的角度分析该成果的意义是_______ (答一点即可)。

【答案】(1)石油 不可再生 调大 CH4+2O2点燃CO2+2H2O

(2)缓解温室效应加剧(或减缓能源危机)

三、实验题。

22、用如图装置按以下步骤进行实验:

①使装置内充满氮气,发现B处红磷、C处白磷都不燃烧,白磷不燃烧的原因是 。

②按压注射器活塞注入H2O2溶液,则A处发生的现象是 ,B处红磷不燃烧,C处白磷在水中燃烧。A处发生反应的化学方程式是:

,B处红磷不燃烧原因是 。

③ (填操作方法),观察到B处红磷燃烧。

④待B处红磷燃烧结束时关闭k,关闭k的目的是 。

【答案】①没有和氧气接触;

②有大量气泡生成;H2O2H2O+O2;温度没有达到着火点;

③加热B处;

④防止瓶中的水倒吸入玻璃管中,使玻璃管炸裂。

23、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

【答案】(1)二; (2)一;1; (3)4;4; (4)没有。

四、计算题。

24、工业上用电解水的方法制取氢气(化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑)

试计算:电解7.2t的水,能制得氢气的质量是多少?

【答案】设制的氢气的质量为x t

2H2O2H2↑+O2↑

36 4

7.2t X

36:4=7.2t:X

X=0.8t

答:制的氢气的质量为0.8t。

时间

原子个数

时间

原子种类

时间

物质总质量

元素种类

时间

时间

原子个数

时间

原子种类

时间

物质总质量

元素种类

时间

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、风吹灭蜡烛,主要灭火原理是( )

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.消除可燃物 D.使可燃物温度降到着火点以下

2、一场大火往往由一个小小的烟头引起。烟头在火灾中所起的作用是( )

A.提供可燃物 B.提供氧气

C.降低可燃物的着火点 D.使可燃物的温度达到着火点

3、用如图装置探究燃烧的条件。下列说法正确的是( )

A.铜片上的白磷和红磷对比,说明燃烧需要温度达到着火点

B.热水的作用只是提供热量

C.烧杯上盖铜片是防止氧气进入水中

D.红磷燃烧,产生大量白烟

4、化学反应前后肯定发生变化的是( )

A.原子数目 B.元素种类 C.原子种类 D.分子种类

5、下图是某反应的微观示意图,从图中获得的下列信息中正确的是( )

A. 甲是单质,乙、丙均为氧化物

B. 丁的化学式为H2O

C. 参加反应的甲与乙的质量比为3:1

D. 该反应体现了化学反应前后原子和分子的个数均不变

6、用如图所示实验探究燃烧的条件,观察到A处红磷燃烧,B处红磷不燃烧,由此得出燃烧需要的条件是( )

A.温度要达到可燃物的着火点 B.需要太阳光

C.需要可燃物 D.需要与氧气接触

7、如图所示,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,一会后高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高层房间中逃离,下列方法中错误的是( )

A. 用湿毛巾捂住鼻子 B. 成站立姿势跑出

C. 沿墙角伏低身子迅速爬向门外 D. 不要轻易开窗

8、火的使用标志着人类文明的伟大进步。下列说法不正确的是( )

A.图书馆资料着火时,应使用二氧化碳灭火器灭火

B.燃烧需要同时满足三个条件才能发生,所以灭火也一定要同时破坏这三个条件

C.炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,能使可燃物与氧气隔绝而灭火

D.烧锅炉用的煤加工成粉末状,是为了增大煤与氧气的接触面积促进燃烧

9、现有a g A物质和b g B物质,在一定条件下恰好完全反应生成m g C物质和n gD物质。对此,下列说法或关系式中,不正确的是( )

A.化学反应前后,原子的种类和数目都没有发生变化

B.化学反应前后,元素的种类和质量都没有发生变化

C.化学反应前后,物质的种类和质量都没有发生变化

D.在该反应中,各物质之间的质量存在如下关系:ag+bg=mg+ng

10、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

11、某学习小组对“燃烧条件”进行如图探究实验。下列说法正确的是( )

A.①②对比,证明可燃物在有水的条件下不能燃烧

B.②③对比,证明白磷的着火点比红磷更高

C.缺少“水中红磷不燃烧”的对比实验

D.实验过程中试管塞可能会被冲开

12、某同学用一系列实验探究物质的燃烧,得到下列结论,其中不正确的是( )

A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气

B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关

C.蜡烛在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关

D.燃烧是一种化学反应,需考虑两方面因素:反应物(内因)和反应条件(外因)

13、下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A. 加热氯酸钾和二氧化锰固体,生成的氧气质量与反应时间的变化关系图

B. 向一定量的过氧化氢溶液中加入二氧化锰,溶液中水的质量与反应时间的关系

C. 加热一定量的高锰酸钾固体,生成的二氧化锰质量与反应时间的变化关系图

D. 将水通电一段时间,生成气体的体积随时间的变化关系

14、红磷在密闭容器(含有空气)内燃烧,容器内有关的量随时间变化的图象正确的是( )

A B C D

15、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

16、用如图所示装置进行物质的燃烧实验。升温至60 ℃的过程中,①燃烧;继续升温至260 ℃的过程中,③燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧,说明白磷是可燃物

B.对比①③,可说明红磷的着火点比白磷的高

C.对比②③,可验证燃烧需可燃物与氧气接触

D.④未燃烧,说明无烟煤不是可燃物

二、填空题。

17、节约能源、保护环境、低碳生活是全社会应该倡导的生活方式。

(1)在炉灶中引燃细枯枝后,如果迅速往灶里塞满枯枝,反而燃烧不旺,并产生很多浓烟,说明可燃物充分燃烧需要的条件是_____________。

(2)自然界吸收二氧化碳的主要途径是________。

(3)硫酸型酸雨的形成主要经过以下两步:①SO2在空气中被粉尘催化,发生氧化反应后得到SO3;②SO3 与水化合形成硫酸。其中反应①的化学方程式为___________。

(4)“低碳生活”是倡导减少___________的排放。

(5)氢气能作为燃料的原因是______________(用化学方程式表示)。

18、从中药八角茴香中提取的草莽酸(C7H10O5)具有抗炎、镇痛作用,是抗癌药物中间体。现有17.4g草莽酸与一定量氧气在点燃的条件下生成17.6g的二氧化碳、9g的水和 g的化合物M,该反应生成水和M的粒子个数比为 。

19、4NH3+5O24X+6H2O反应中,则X的化学式为______。

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

21、能源与我们的生活息息相关。

(1)化石燃料包括煤、_______、天然气等,是_______(填“可再生”或“不可再生”)能源。目前居民生活中常用的气体燃料主要是天然气、煤气、液化石油气。有时燃气灶的火焰会呈现黄色或橙色,锅底出现黑色,此时应_______(填“调大”或“调小”)灶具的进风口,使燃料充分燃烧。天然气主要成分充分燃烧的化学方程式为_______ 。

(2)为解决化石燃料面临枯竭的问题,目前,中科院研制出一种将二氧化碳成功转化为汽油的方法,其反应过程如下图所示。请从原理或产品的角度分析该成果的意义是_______ (答一点即可)。

三、实验题。

22、用如图装置按以下步骤进行实验:

①使装置内充满氮气,发现B处红磷、C处白磷都不燃烧,白磷不燃烧的原因是 。

②按压注射器活塞注入H2O2溶液,则A处发生的现象是 ,B处红磷不燃烧,C处白磷在水中燃烧。A处发生反应的化学方程式是:

,B处红磷不燃烧原因是 。

③ (填操作方法),观察到B处红磷燃烧。

④待B处红磷燃烧结束时关闭k,关闭k的目的是 。

23、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

四、计算题。

24、工业上用电解水的方法制取氢气(化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑)

试计算:电解7.2t的水,能制得氢气的质量是多少?

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 期末复习学情题(含答案)

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、风吹灭蜡烛,主要灭火原理是( )

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.消除可燃物 D.使可燃物温度降到着火点以下

【答案】D

2、一场大火往往由一个小小的烟头引起。烟头在火灾中所起的作用是( )

A.提供可燃物 B.提供氧气

C.降低可燃物的着火点 D.使可燃物的温度达到着火点

【答案】D

3、用如图装置探究燃烧的条件。下列说法正确的是( )

A.铜片上的白磷和红磷对比,说明燃烧需要温度达到着火点

B.热水的作用只是提供热量

C.烧杯上盖铜片是防止氧气进入水中

D.红磷燃烧,产生大量白烟

【答案】A,D

4、化学反应前后肯定发生变化的是( )

A.原子数目 B.元素种类 C.原子种类 D.分子种类

【答案】D

5、下图是某反应的微观示意图,从图中获得的下列信息中正确的是( )

A. 甲是单质,乙、丙均为氧化物

B. 丁的化学式为H2O

C. 参加反应的甲与乙的质量比为3:1

D. 该反应体现了化学反应前后原子和分子的个数均不变

【答案】B

6、用如图所示实验探究燃烧的条件,观察到A处红磷燃烧,B处红磷不燃烧,由此得出燃烧需要的条件是( )

A.温度要达到可燃物的着火点 B.需要太阳光

C.需要可燃物 D.需要与氧气接触

【答案】A

7、如图所示,将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,一会后高的蜡烛先熄灭,低的蜡烛后熄灭,同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高层房间中逃离,下列方法中错误的是( )

A. 用湿毛巾捂住鼻子 B. 成站立姿势跑出

C. 沿墙角伏低身子迅速爬向门外 D. 不要轻易开窗

【答案】B

8、火的使用标志着人类文明的伟大进步。下列说法不正确的是( )

A.图书馆资料着火时,应使用二氧化碳灭火器灭火

B.燃烧需要同时满足三个条件才能发生,所以灭火也一定要同时破坏这三个条件

C.炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,能使可燃物与氧气隔绝而灭火

D.烧锅炉用的煤加工成粉末状,是为了增大煤与氧气的接触面积促进燃烧

【答案】B

9、现有a g A物质和b g B物质,在一定条件下恰好完全反应生成m g C物质和n gD物质。对此,下列说法或关系式中,不正确的是( )

A.化学反应前后,原子的种类和数目都没有发生变化

B.化学反应前后,元素的种类和质量都没有发生变化

C.化学反应前后,物质的种类和质量都没有发生变化

D.在该反应中,各物质之间的质量存在如下关系:ag+bg=mg+ng

【答案】C

10、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

【答案】C

11、某学习小组对“燃烧条件”进行如图探究实验。下列说法正确的是( )

A.①②对比,证明可燃物在有水的条件下不能燃烧

B.②③对比,证明白磷的着火点比红磷更高

C.缺少“水中红磷不燃烧”的对比实验

D.实验过程中试管塞可能会被冲开

【答案】D

12、某同学用一系列实验探究物质的燃烧,得到下列结论,其中不正确的是( )

A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气

B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关

C.蜡烛在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关

D.燃烧是一种化学反应,需考虑两方面因素:反应物(内因)和反应条件(外因)

【答案】A

13、下列图像能正确反映对应变化关系的是( )

A. 加热氯酸钾和二氧化锰固体,生成的氧气质量与反应时间的变化关系图

B. 向一定量的过氧化氢溶液中加入二氧化锰,溶液中水的质量与反应时间的关系

C. 加热一定量的高锰酸钾固体,生成的二氧化锰质量与反应时间的变化关系图

D. 将水通电一段时间,生成气体的体积随时间的变化关系

【答案】A,B

14、红磷在密闭容器(含有空气)内燃烧,容器内有关的量随时间变化的图象正确的是( )

A B C D

【答案】D

15、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

【答案】C

16、用如图所示装置进行物质的燃烧实验。升温至60 ℃的过程中,①燃烧;继续升温至260 ℃的过程中,③燃烧。下列分析不正确的是( )

A.①燃烧,说明白磷是可燃物

B.对比①③,可说明红磷的着火点比白磷的高

C.对比②③,可验证燃烧需可燃物与氧气接触

D.④未燃烧,说明无烟煤不是可燃物

【答案】D

二、填空题。

17、节约能源、保护环境、低碳生活是全社会应该倡导的生活方式。

(1)在炉灶中引燃细枯枝后,如果迅速往灶里塞满枯枝,反而燃烧不旺,并产生很多浓烟,说明可燃物充分燃烧需要的条件是_____________。

(2)自然界吸收二氧化碳的主要途径是________。

(3)硫酸型酸雨的形成主要经过以下两步:①SO2在空气中被粉尘催化,发生氧化反应后得到SO3;②SO3 与水化合形成硫酸。其中反应①的化学方程式为___________。

(4)“低碳生活”是倡导减少___________的排放。

(5)氢气能作为燃料的原因是______________(用化学方程式表示)。

【答案】充足的氧气或空气 光合作用 O2+2SO22SO3

二氧化碳 2H2+O22H2O

18、从中药八角茴香中提取的草莽酸(C7H10O5)具有抗炎、镇痛作用,是抗癌药物中间体。现有17.4g草莽酸与一定量氧气在点燃的条件下生成17.6g的二氧化碳、9g的水和 g的化合物M,该反应生成水和M的粒子个数比为 。

【答案】8.4;5:3。

19、4NH3+5O24X+6H2O反应中,则X的化学式为______。

【答案】NO

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

【答案】热水;氧气。

21、能源与我们的生活息息相关。

(1)化石燃料包括煤、_______、天然气等,是_______(填“可再生”或“不可再生”)能源。目前居民生活中常用的气体燃料主要是天然气、煤气、液化石油气。有时燃气灶的火焰会呈现黄色或橙色,锅底出现黑色,此时应_______(填“调大”或“调小”)灶具的进风口,使燃料充分燃烧。天然气主要成分充分燃烧的化学方程式为_______ 。

(2)为解决化石燃料面临枯竭的问题,目前,中科院研制出一种将二氧化碳成功转化为汽油的方法,其反应过程如下图所示。请从原理或产品的角度分析该成果的意义是_______ (答一点即可)。

【答案】(1)石油 不可再生 调大 CH4+2O2点燃CO2+2H2O

(2)缓解温室效应加剧(或减缓能源危机)

三、实验题。

22、用如图装置按以下步骤进行实验:

①使装置内充满氮气,发现B处红磷、C处白磷都不燃烧,白磷不燃烧的原因是 。

②按压注射器活塞注入H2O2溶液,则A处发生的现象是 ,B处红磷不燃烧,C处白磷在水中燃烧。A处发生反应的化学方程式是:

,B处红磷不燃烧原因是 。

③ (填操作方法),观察到B处红磷燃烧。

④待B处红磷燃烧结束时关闭k,关闭k的目的是 。

【答案】①没有和氧气接触;

②有大量气泡生成;H2O2H2O+O2;温度没有达到着火点;

③加热B处;

④防止瓶中的水倒吸入玻璃管中,使玻璃管炸裂。

23、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

【答案】(1)二; (2)一;1; (3)4;4; (4)没有。

四、计算题。

24、工业上用电解水的方法制取氢气(化学方程式为2H2O2H2↑+O2↑)

试计算:电解7.2t的水,能制得氢气的质量是多少?

【答案】设制的氢气的质量为x t

2H2O2H2↑+O2↑

36 4

7.2t X

36:4=7.2t:X

X=0.8t

答:制的氢气的质量为0.8t。

时间

原子个数

时间

原子种类

时间

物质总质量

元素种类

时间

时间

原子个数

时间

原子种类

时间

物质总质量

元素种类

时间

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质