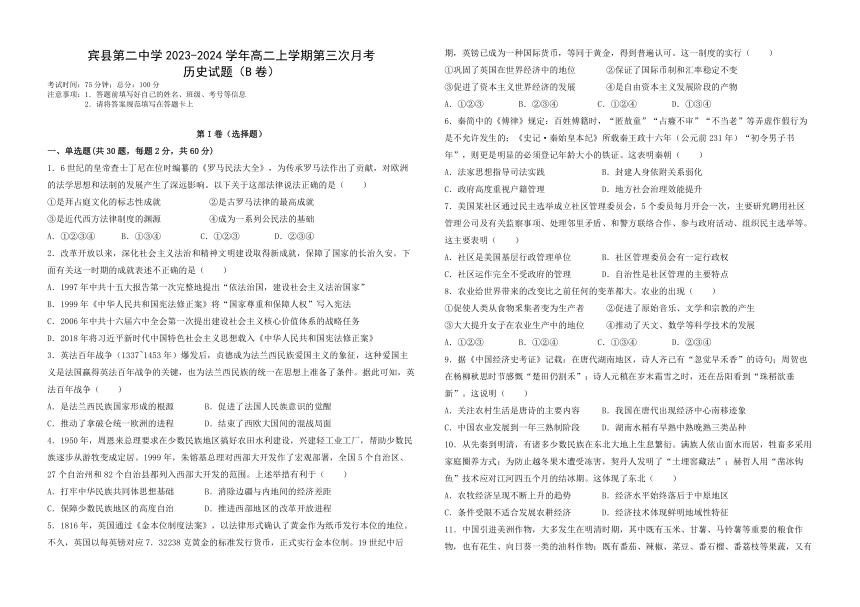

黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2023-2024学年高二上学期第三次月考历史试题(B卷)(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2023-2024学年高二上学期第三次月考历史试题(B卷)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-19 13:04:50 | ||

图片预览

文档简介

宾县第二中学2023-2024学年高二上学期第三次月考

历史试题(B卷)

考试时间:75分钟;总分:100分

注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

请将答案规范填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(共30题,每题2分,共60分)

1.6世纪的皇帝查士丁尼在位时编纂的《罗马民法大全》,为传承罗马法作出了贡献,对欧洲的法学思想和法制的发展产生了深远影响。以下关于这部法律说法正确的是( )

①是拜占庭文化的标志性成就 ②是古罗马法律的最高成就

③是近代西方法律制度的渊源 ④成为一系列公民法的基础

A.①②③④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

2.改革开放以来,深化社会主义法治和精神文明建设取得新成就,保障了国家的长治久安。下面有关这一时期的成就表述不正确的是( )

A.1997年中共十五大报告第一次完整地提出“依法治国,建设社会主义法治国家”

B.1999年《中华人民共和国宪法修正案》将“国家尊重和保障人权”写入宪法

C.2006年中共十六届六中全会第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务

D.2018年将习近平新时代中国特色社会主义思想载入《中华人民共和国宪法修正案》

3.英法百年战争(1337~1453年)爆发后,贞德成为法兰西民族爱国主义的象征,这种爱国主义是法国赢得英法百年战争的关键,也为法兰西民族的统一在思想上准备了条件。据此可知,英法百年战争( )

A.是法兰西民族国家形成的根源 B.促进了法国人民族意识的觉醒

C.推动了拿破仑统一欧洲的进程 D.结束了西欧大国间的混战局面

4.1950年,周恩来总理要求在少数民族地区搞好农田水利建设,兴建轻工业工厂,帮助少数民族逐步从游牧变成定居。1999年,朱镕基总理对西部大开发作了宏观部署,全国5个自治区、27个自治州和82个自治县都列入西部大开发的范围。上述举措有利于( )

A.打牢中华民族共同体思想基础 B.消除边疆与内地间的经济差距

C.保障少数民族地区的高度自治 D.推进西部地区的改革开放进程

5.1816年,英国通过《金本位制度法案》,以法律形式确认了黄金作为纸币发行本位的地位。不久,英国以每英镑对应7.32238克黄金的标准发行货币,正式实行金本位制。19世纪中后期,英镑已成为一种国际货币,等同于黄金,得到普遍认可。这一制度的实行( )

①巩固了英国在世界经济中的地位 ②保证了国际币制和汇率稳定不变

③促进了资本主义世界经济的发展 ④是自由资本主义发展阶段的产物

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

6.秦简中的《傅律》规定:百姓傅籍时,“匿敖童”“占癃不审”“不当老”等弄虚作假行为是不允许发生的;《史记·秦始皇本纪》所载秦王政十六年(公元前231年)“初令男子书年”,则更是明显的必须登记年龄大小的铁证。这表明秦朝( )

A.法家思想指导司法实践 B.封建人身依附关系弱化

C.政府高度重视户籍管理 D.地方社会治理效能提升

7.美国某社区通过民主选举成立社区管理委员会,5个委员每月开会一次,主要研究聘用社区管理公司及有关监察事项、处理邻里矛盾、和警方联络合作、参与政府活动、组织民主选举等。这主要表明( )

A.社区是美国基层行政管理单位 B.社区管理委员会有一定行政权

C.社区运作完全不受政府的管理 D.自治性是社区管理的主要特点

8.农业给世界带来的改变比之前任何的变革都大。农业的出现( )

①促使人类从食物釆集者变为生产者 ②促进了原始音乐、文学和宗教的产生

③大大提升女子在农业生产中的地位 ④推动了天文、数学等科学技术的发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.据《中国经济史考证》记载:在唐代湖南地区,诗人齐己有“忽觉早禾香”的诗句;周贺也在杨柳秋思时节感慨“楚田仍割禾”;诗人元稹在岁末霜雪之时,还在岳阳看到“珠稻欲垂新”。这说明( )

A.关注农村生活是唐诗的主要内容 B.我国在唐代出现经济中心南移迹象

C.中国农业发展到一年三熟制阶段 D.湖南水稻有早熟中熟晚熟三类品种

10.从先秦到明清,有诸多少数民族在东北大地上生息繁衍。满族人依山面水而居,牲畜多采用家庭圈养方式;为防止越冬果木遭受冻害,契丹人发明了“土埋窖藏法”;赫哲人用“凿冰钩鱼”技术应对江河四五个月的结冰期。这体现了东北( )

A.农牧经济呈现不断上升的趋势 B.经济水平始终落后于中原地区

C.条件受限不适合发展农耕经济 D.经济技术体现鲜明地域性特征

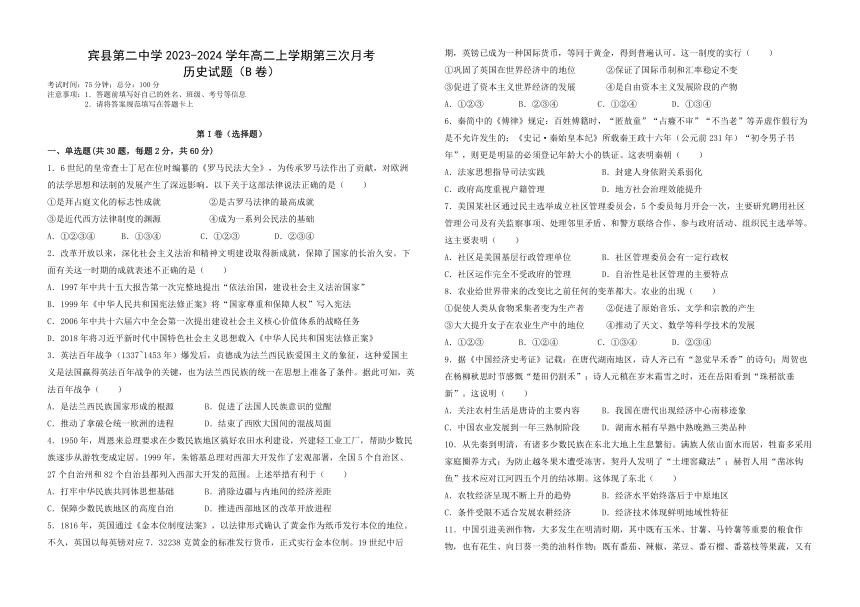

11.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响( )

①丰富了中国农产品种类 ②改变了中国的经济结构

③有利于充分用地和养地 ④提高农产品商业化程度

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

12.“土豆变成了欧洲大部分地区一日三餐不可或缺的食物,就和它们在安第斯山区的角色一样。……在土豆种植国,常常发生的饥荒几乎消失了,一条长达2000英里的种植带从西边的爱尔兰一直延伸到了东边俄罗斯的乌拉尔山脉。”由此可知,土豆的种植推广( )

A.推动了欧亚作物在美洲传播 B.维持了欧洲庄园经济的地位

C.解决了世界的粮食安全问题 D.改变了欧洲国家的粮食结构

13.物种交流改变了人们的饮食习惯,丰富了人们的食物种类,深刻影响着人类的日常生活。以下关于番茄传播的史实正确的是( )

A.十六世纪末作为食用作物在欧洲推广

B.最早由葡萄牙人从南美洲带回到欧洲

C.十八世纪末欧洲培育的番茄新品种传回美洲

D.明朝万历年间作为食用蔬菜在中国广泛种植

14.20世纪70年代以来我国农业连年丰收,但是却出现大量粮食无库可存、露天堆放、损耗率高的状况。为此,我国启用( )

A.机械制冷低温储粮技术 B.国家储备粮粮仓

C.机械通风储粮技术 D.冷链物流技术

15.1964年,中国开始在全国推广由中国农业科学院自主研发的现代品种矮秆水稻,比常规水稻产量高30%;1976年开始推广袁隆平研发的杂交水稻,产量在矮秆水稻的基础上再增加30%。由此可见,当时中国( )

A.注重通过农业科研提高粮食产量 B.科研工作未受“左”倾错误影响

C.包产到户调动了农民生产积极性 D.实施科教兴国战略取得显著成效

16.解决食品安全问题,监管部门应加强监管,将日常抽检与重点整治有机结合;企业应正当竞争,全面落实食品安全主体责任,文明诚信经营,确保产品质量,推动建立可持续发展的行业生态圈;消费者应学习掌握食品安全知识,提高辨假识假能力,理性消费、健康生活。这说明,解决食品安全问题的主要思路是( )

A.严格市场准入 B.实现社会共治 C.完善法律法规 D.提高行业自律

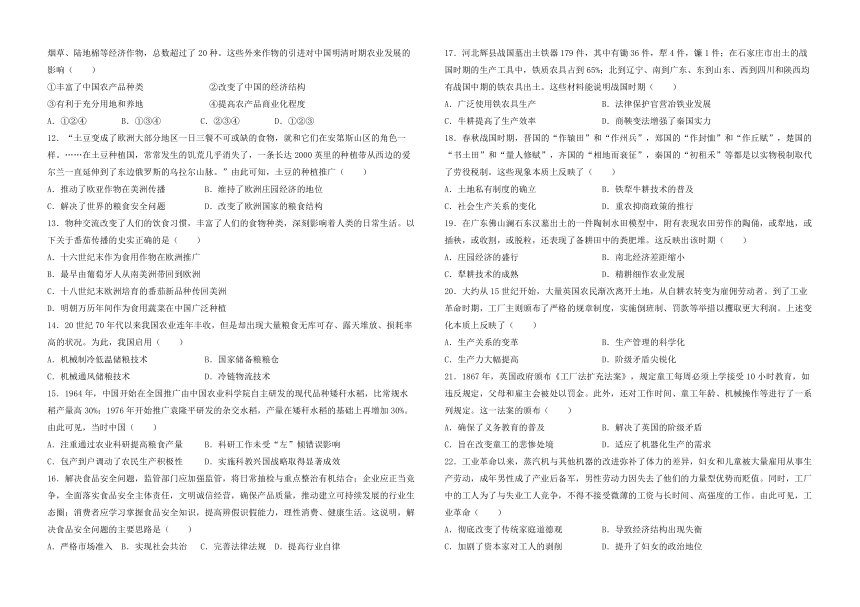

17.河北辉县战国墓出土铁器179件,其中有锄36件,犁4件,镰1件;在石家庄市出土的战国时期的生产工具中,铁质农具占到65%;北到辽宁、南到广东、东到山东、西到四川和陕西均有战国中期的铁农具出土。这些材料能说明战国时期( )

A.广泛使用铁农具生产 B.法律保护官营冶铁业发展

C.牛耕提高了生产效率 D.商鞅变法增强了秦国实力

18.春秋战国时期,晋国的“作辕田”和“作州兵”,郑国的“作封恤”和“作丘赋”,楚国的“书土田”和“量人修赋”,齐国的“相地而衰征”,秦国的“初租禾”等都是以实物税制取代了劳役税制。这些现象本质上反映了( )

A.土地私有制度的确立 B.铁犁牛耕技术的普及

C.社会生产关系的变化 D.重农抑商政策的推行

19.在广东佛山澜石东汉墓出土的一件陶制水田模型中,附有表现农田劳作的陶俑,或犁地,或插秧,或收割,或脱粒,还表现了备耕田中的粪肥堆。这反映出该时期( )

A.庄园经济的盛行 B.南北经济差距缩小

C.犁耕技术的成熟 D.精耕细作农业发展

20.大约从15世纪开始,大量英国农民渐次离开土地,从自耕农转变为雇佣劳动者。到了工业革命时期,工厂主则颁布了严格的规章制度,实施倒班制、罚款等举措以攫取更大利润。上述变化本质上反映了( )

A.生产关系的变革 B.生产管理的科学化

C.生产力大幅提高 D.阶级矛盾尖锐化

21.1867年,英国政府颁布《工厂法扩充法案》,规定童工每周必须上学接受10小时教育,如违反规定,父母和雇主会被处以罚金。此外,还对工作时间、童工年龄、机械操作等进行了一系列规定。这一法案的颁布( )

A.确保了义务教育的普及 B.解决了英国的阶级矛盾

C.旨在改变童工的悲惨处境 D.适应了机器化生产的需求

22.工业革命以来,蒸汽机与其他机器的改进弥补了体力的差异,妇女和儿童被大量雇用从事生产劳动,成年男性成了产业后备军,男性劳动力因失去了他们的力量型优势而贬值。同时,工厂中的工人为了与失业工人竞争,不得不接受微薄的工资与长时间、高强度的工作。由此可见,工业革命( )

A.彻底改变了传统家庭道德观 B.导致经济结构出现失衡

C.加剧了资本家对工人的剥削 D.提升了妇女的政治地位

23.1872年,轮船招商局采用了与传统筹资“合伙”不同的方式来筹集资本,即发行股票。票证上明确了股银数量、股息支付、股权转让等信息。1883年《申报》评论说,招商局开风气之先,“公司因之云集,虽其中亦有成与不成之分,然其一变从前狭隘之规则”。这一现象表明( )

A.民族工商业的发展困难重重 B.洋务运动推动了中国现代化

C.清政府放宽了民间设厂限制 D.传统筹资方式退出历史舞台

24.十八大以来,中国式现代化建设取得了新的历史性成就。下列成就属于这一时期的有( )

①形成全方位、多层次、立体化的外交布局

②颁布《中华人民共和国民族区域自治法》

③将铸牢中华民族共同体意识写入新修订的党章

④“奋斗者号”载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

25.人口的增长是城市化发展的重要表现。1800年,欧洲人口达10万的大城市仅有20座,西半球一座也没有。到1900年,欧洲和北美的大城市超过了150座。有650万人口的伦敦成为当时世界上最大的城市,接下来是420万的 纽约,330万人口的巴黎和270万人口的柏林。这一变化产生的主要原因是( )

A.对外扩张带来大量城市移民 B.圈地运动促使农村人口流向城市

C.工业革命推动了城市化进程 D.公共交通的发展使城市人口增长

26.《汉书·魏相传》载,魏相升迁为扬州刺史,“考案郡国守相,多所贬退”;《汉书·何武传》载,何武作扬州刺史,二千石官吏有罪,“应时举奏,其余贤与不肖敬之如一,是以郡国各重其守相,州中清平”。这表明汉代刺史的设置( )

A.有助于维护地方吏治清明 B.建立了系统完善监察体系

C.提升了地方政府行政效率 D.实现了地方机构分权制衡

27.1902年,梁启超发表了《论小说与群治之关系》一文。他在文中指出中国传统小说之思想内容是“中国群治腐败之总根源”;因此“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”,“故欲新道德,必新小说……欲新风俗,必新小说……乃至欲新人心,欲新人格,必新小说”。这表明梁启超意在( )

A.批判传统小说 B.推动社会改良 C.发起文学革命 D.推行维新变法

28.1907年,清政府修订了《奏定学堂章程》,将女子教育纳入教育系统。《章程》规定了女子小学堂分为初、高两等,凡是女子学堂学生一律禁止缠足。女子师范教育、职业教育也在各地展开。清政府这些做法( )

A.开启了教育近代化进程 B.冲击了封建传统思想

C.提升了妇女的政治地位 D.实现了男女教育平等

29.唐德宗为培养近臣,于贞元二年正月特发诏书,以罹灾京畿诸县的名义,亲自从尚书省郎官、御史中拣择10员,外放为京畿诸县县令进行历练。其所亲选的外放地方官员均为士族出身。这反映了该时期( )

A.士族阶层垄断科举选官 B.君主亲掌地方官员选拔

C.士族有较大政治影响力 D.以家世门第为标准选官

30.徭役在中国古代变化比较大,秦汉时期强制性服役,隋唐可以纳庸代役,明朝一条鞭法后折银代役。这一趋势反映了( )

A.土地私有制逐步确立 B.白银流通量出现大幅增长

C.重农抑商政策的变化 D.国家对农民控制逐渐松弛

第II卷(非选择题)

非选择题(共3小题,共40分)

31.社会治理是国家的基本职能之一,中国古代各王朝通过制定各种制度来实现社会治理。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

早在战国时期,各国通过变法运动,已经分别确立了君主集权的官僚制政治形态,它与西周以来的宗法分封体制有着本质区别。随着全国统一,这种新的政治形态也自然为秦王朝承用,并在某些方面有进一步的创新。

——张帆《中国古代简史》

材料二

中国古代历朝都把对官员的考课(考核)作为治国治吏的重要措施。唐朝初年建立完善的考课制度,其考课标准主要有“四善二十七最”等。“四善”即德、慎、公、勤,是对全体官员的品德要求:“最”是对官员任职才能和工作绩效的要求,按官员职务与职责分为“二十七最”,如“铨衡人物,擢尽才良,为选司之最”“扬清激浊,褒贬必当,为考校之最”等。四品以下官员的考课由吏部考功司掌管,三品以上须报呈皇帝亲自裁决。所有官员每年都需行一小考,每三年或四年一大考,据“善”“最”综合考察分为三等九级,以等级定升降和赏罚。唐中期以后,考课渐流于形式。

——摘编自高元庆《中国古代官员政绩考课制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝与西周“分封体制有着本质区别”的制度的名称、主要内容和影响。(10分)

(2)依据材料二并结合所学知识分析唐初考课制度完善的作用。(6分)

32.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

荀子是先秦时期重视粮食安全的思想家之一。《荀子·王制》中说:“春耕夏耘,秋收冬藏。”他认为法律要规定好赋税的缴纳,“轻田野之税,省刀布之敛,罕举力役,无夺农时”,同时,“田野十一,关市几(检查)而不征,山林泽梁,以时禁发而不税……通流财物粟米,无有滞留”。荀子还将强国按一定的标准划分为王、霸与强三种霸者,“王者富民,霸者富士……亡国富筐筐,实府库”,只有“辟田野,实仓廪,便备用”,确保国家粮食安全,进而选贤任能才能真正成为霸者。

——摘编自王高阳《先秦诸子粮食安全思想及其当代价值》

材料二

近代中国是世界粮食进口大国。1867—1887年,进口洋米约为38万担。1920年以后,随着洋米进口进入新的阶段,中国米粮主产区的长江流域的洋米进口量也开始增加,年均进口量为1600万担。其中1926年,上海进口洋米已经突破500万担,成为全国进口洋米最多的城市。天津从1921年到1932年的年均进口量达到110万担,东北地区多数年份维持在二三十万担。

——摘编自王浩强《近代洋米进口与中国粮食安全的现实思考》

材料三

随着我国大规模经济建设开始,大批农民从农村进入城市,城市人口和工业就业人数激增。1953年国家收入粮食540亿斤,支出粮食587亿斤,赤字达47亿斤。东北等产粮区遇到灾荒,使供销局势更显紧张。一些私人粮商又乘机抢购粮食,囤积待机。市场粮价大幅上涨,一些经济困难的城市居民已难以购得必须的口粮,造成人心惶惶。国家据现有情况,只能采取这样的政策:在农村实行征购,在城市实行定量分配。这个办法,后被称为“统购统销”。国家掌握粮食和原料后,切断了农民同城市资产阶级的联系,促进了社会主义改造的进行……到了八十年代,这种价格体系和管理体制已经成为改革的障碍,必须进行改革。

——摘编自金冲及《20世纪中国史纲》

(1)根据材料一,概括荀子保障粮食安全的主张。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括20世纪20、30年代中国洋米进口原因并分析新中国实施“统购统销”的影响。(10分)

33.技术革新是生产力发展的助推力量。阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一

西汉时期,出现了坩埚炼铁法,并得到了广泛使用,在战国晚期块炼渗碳钢的基础上发展而来的“百炼钢”技术兴起。西汉中期武帝时,政府令官铁冶造规格统一的新式农具,加以推广,如铁耦犁和耧车等,首先在京畿附近推广,作为全国的示范区。《汉书·昭帝纪》曰:“武帝始开三边,徙民屯田,皆与犁牛。”至东汉时期,陕北也使用牛耕。

——摘自田培栋《陕西社会经济史》

材料二

建国初期,毛泽东总结了自鸦片战争以来中国落后挨打的原因:“一是社会制度腐败,二是经济技术落后”。1954年3月19日,《人民日报》社论指出:“国家实现社会主义工业化……人才问题,特别是技术人才问题,就被提到了头等重要的地位。”1954年4月,鞍钢技术革新能手王崇伦等7名全国工业劳动模范向全国总工会发出了开展技术革新运动的建议书。4月21日,中华全国总工会通过的《关于在全国范围内开展技术革新运动的决定》指出:“技术革新运动必然成为日益发展的客观趋势”,要“把技术革新运动作为提高当前劳动竞赛的主要内容,充分发挥职工群众的才能与智慧”。

——摘自李增添《试论建国初期的技术革新运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述推动汉代铁制农具普遍使用的因素。(3分)

(2)根据材料二概括1954年党和国家开展技术革新运动的时代背景。结合所学知识,指出改革开放前我国在国防科技方面的重大成果。(7分)

历史试题评分参考B

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B A D C D B D D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B D C A A B A C D A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D C B B C A B B C D

二、非选择题

31.【答案】(16分)

(1)制度:郡县制(2分)

内容:设立都县两级行政机构:主要官员由中央任免和考核。(4分)

影响:加强中央集权;推动统—多民族国家的发展;被以后的王朝长期沿用,影响深远。(4分)

(2)作用:有利于改善吏治,提升官僚队伍素质;有利于提高行政效能,维护中央集权;为唐朝前期出现“治世”局面提供了制度保障。(3点6分)

32.【答案】(14分)

(1)主张:重视立法;轻徭薄赋,保证生产;减少关税,促进粮食流通;藏粮于民,注重粮食储存。(4分)

(2)原因:(4分)

1.西方经济危机,资本主义国家粮食相对过剩,向中国大量倾销粮食;

2近代通商口岸的城市化与工业化进程的加快,粮食需求增加;

3.南北方饮食习惯的差异。

影响:(3点6分)

1.缓解粮食紧张,保证了人民正常生活的需要;

遏制了商业投机活动,稳定了物价,保障了社会生活秩序;

保证了第一个五年计划的顺利进行,为工业化积累了资金;

促进社会主义改造的进行。

它忽视了客观规律的调节作用,影响了农民生产的积极性;

6.客观上制约了经济建设的健康发展。

33.【答案】(10分)

(1)因素:冶铁技术的进步;铁业官营政策的实施;重农抑商政策的推动;移民屯垦事业的发展。(3分,任意答出3点即可)

(2)时代背景:我国技术发展水平落后;培养技术人才的需要;适应社会主义工业化的进程;推动劳动竞赛的开展;人民群众建设社会主义的热情高涨。(4 分,任意答出2点即可)

重要成果:成功爆炸了原子弹、氢弹、成功发射了中远程弹道导弹和人造卫星。(3 分)

历史试题(B卷)

考试时间:75分钟;总分:100分

注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

请将答案规范填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(共30题,每题2分,共60分)

1.6世纪的皇帝查士丁尼在位时编纂的《罗马民法大全》,为传承罗马法作出了贡献,对欧洲的法学思想和法制的发展产生了深远影响。以下关于这部法律说法正确的是( )

①是拜占庭文化的标志性成就 ②是古罗马法律的最高成就

③是近代西方法律制度的渊源 ④成为一系列公民法的基础

A.①②③④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

2.改革开放以来,深化社会主义法治和精神文明建设取得新成就,保障了国家的长治久安。下面有关这一时期的成就表述不正确的是( )

A.1997年中共十五大报告第一次完整地提出“依法治国,建设社会主义法治国家”

B.1999年《中华人民共和国宪法修正案》将“国家尊重和保障人权”写入宪法

C.2006年中共十六届六中全会第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务

D.2018年将习近平新时代中国特色社会主义思想载入《中华人民共和国宪法修正案》

3.英法百年战争(1337~1453年)爆发后,贞德成为法兰西民族爱国主义的象征,这种爱国主义是法国赢得英法百年战争的关键,也为法兰西民族的统一在思想上准备了条件。据此可知,英法百年战争( )

A.是法兰西民族国家形成的根源 B.促进了法国人民族意识的觉醒

C.推动了拿破仑统一欧洲的进程 D.结束了西欧大国间的混战局面

4.1950年,周恩来总理要求在少数民族地区搞好农田水利建设,兴建轻工业工厂,帮助少数民族逐步从游牧变成定居。1999年,朱镕基总理对西部大开发作了宏观部署,全国5个自治区、27个自治州和82个自治县都列入西部大开发的范围。上述举措有利于( )

A.打牢中华民族共同体思想基础 B.消除边疆与内地间的经济差距

C.保障少数民族地区的高度自治 D.推进西部地区的改革开放进程

5.1816年,英国通过《金本位制度法案》,以法律形式确认了黄金作为纸币发行本位的地位。不久,英国以每英镑对应7.32238克黄金的标准发行货币,正式实行金本位制。19世纪中后期,英镑已成为一种国际货币,等同于黄金,得到普遍认可。这一制度的实行( )

①巩固了英国在世界经济中的地位 ②保证了国际币制和汇率稳定不变

③促进了资本主义世界经济的发展 ④是自由资本主义发展阶段的产物

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

6.秦简中的《傅律》规定:百姓傅籍时,“匿敖童”“占癃不审”“不当老”等弄虚作假行为是不允许发生的;《史记·秦始皇本纪》所载秦王政十六年(公元前231年)“初令男子书年”,则更是明显的必须登记年龄大小的铁证。这表明秦朝( )

A.法家思想指导司法实践 B.封建人身依附关系弱化

C.政府高度重视户籍管理 D.地方社会治理效能提升

7.美国某社区通过民主选举成立社区管理委员会,5个委员每月开会一次,主要研究聘用社区管理公司及有关监察事项、处理邻里矛盾、和警方联络合作、参与政府活动、组织民主选举等。这主要表明( )

A.社区是美国基层行政管理单位 B.社区管理委员会有一定行政权

C.社区运作完全不受政府的管理 D.自治性是社区管理的主要特点

8.农业给世界带来的改变比之前任何的变革都大。农业的出现( )

①促使人类从食物釆集者变为生产者 ②促进了原始音乐、文学和宗教的产生

③大大提升女子在农业生产中的地位 ④推动了天文、数学等科学技术的发展

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.据《中国经济史考证》记载:在唐代湖南地区,诗人齐己有“忽觉早禾香”的诗句;周贺也在杨柳秋思时节感慨“楚田仍割禾”;诗人元稹在岁末霜雪之时,还在岳阳看到“珠稻欲垂新”。这说明( )

A.关注农村生活是唐诗的主要内容 B.我国在唐代出现经济中心南移迹象

C.中国农业发展到一年三熟制阶段 D.湖南水稻有早熟中熟晚熟三类品种

10.从先秦到明清,有诸多少数民族在东北大地上生息繁衍。满族人依山面水而居,牲畜多采用家庭圈养方式;为防止越冬果木遭受冻害,契丹人发明了“土埋窖藏法”;赫哲人用“凿冰钩鱼”技术应对江河四五个月的结冰期。这体现了东北( )

A.农牧经济呈现不断上升的趋势 B.经济水平始终落后于中原地区

C.条件受限不适合发展农耕经济 D.经济技术体现鲜明地域性特征

11.中国引进美洲作物,大多发生在明清时期,其中既有玉米、甘薯、马铃薯等重要的粮食作物,也有花生、向日葵一类的油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴、番荔枝等果蔬,又有烟草、陆地棉等经济作物,总数超过了20种。这些外来作物的引进对中国明清时期农业发展的影响( )

①丰富了中国农产品种类 ②改变了中国的经济结构

③有利于充分用地和养地 ④提高农产品商业化程度

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

12.“土豆变成了欧洲大部分地区一日三餐不可或缺的食物,就和它们在安第斯山区的角色一样。……在土豆种植国,常常发生的饥荒几乎消失了,一条长达2000英里的种植带从西边的爱尔兰一直延伸到了东边俄罗斯的乌拉尔山脉。”由此可知,土豆的种植推广( )

A.推动了欧亚作物在美洲传播 B.维持了欧洲庄园经济的地位

C.解决了世界的粮食安全问题 D.改变了欧洲国家的粮食结构

13.物种交流改变了人们的饮食习惯,丰富了人们的食物种类,深刻影响着人类的日常生活。以下关于番茄传播的史实正确的是( )

A.十六世纪末作为食用作物在欧洲推广

B.最早由葡萄牙人从南美洲带回到欧洲

C.十八世纪末欧洲培育的番茄新品种传回美洲

D.明朝万历年间作为食用蔬菜在中国广泛种植

14.20世纪70年代以来我国农业连年丰收,但是却出现大量粮食无库可存、露天堆放、损耗率高的状况。为此,我国启用( )

A.机械制冷低温储粮技术 B.国家储备粮粮仓

C.机械通风储粮技术 D.冷链物流技术

15.1964年,中国开始在全国推广由中国农业科学院自主研发的现代品种矮秆水稻,比常规水稻产量高30%;1976年开始推广袁隆平研发的杂交水稻,产量在矮秆水稻的基础上再增加30%。由此可见,当时中国( )

A.注重通过农业科研提高粮食产量 B.科研工作未受“左”倾错误影响

C.包产到户调动了农民生产积极性 D.实施科教兴国战略取得显著成效

16.解决食品安全问题,监管部门应加强监管,将日常抽检与重点整治有机结合;企业应正当竞争,全面落实食品安全主体责任,文明诚信经营,确保产品质量,推动建立可持续发展的行业生态圈;消费者应学习掌握食品安全知识,提高辨假识假能力,理性消费、健康生活。这说明,解决食品安全问题的主要思路是( )

A.严格市场准入 B.实现社会共治 C.完善法律法规 D.提高行业自律

17.河北辉县战国墓出土铁器179件,其中有锄36件,犁4件,镰1件;在石家庄市出土的战国时期的生产工具中,铁质农具占到65%;北到辽宁、南到广东、东到山东、西到四川和陕西均有战国中期的铁农具出土。这些材料能说明战国时期( )

A.广泛使用铁农具生产 B.法律保护官营冶铁业发展

C.牛耕提高了生产效率 D.商鞅变法增强了秦国实力

18.春秋战国时期,晋国的“作辕田”和“作州兵”,郑国的“作封恤”和“作丘赋”,楚国的“书土田”和“量人修赋”,齐国的“相地而衰征”,秦国的“初租禾”等都是以实物税制取代了劳役税制。这些现象本质上反映了( )

A.土地私有制度的确立 B.铁犁牛耕技术的普及

C.社会生产关系的变化 D.重农抑商政策的推行

19.在广东佛山澜石东汉墓出土的一件陶制水田模型中,附有表现农田劳作的陶俑,或犁地,或插秧,或收割,或脱粒,还表现了备耕田中的粪肥堆。这反映出该时期( )

A.庄园经济的盛行 B.南北经济差距缩小

C.犁耕技术的成熟 D.精耕细作农业发展

20.大约从15世纪开始,大量英国农民渐次离开土地,从自耕农转变为雇佣劳动者。到了工业革命时期,工厂主则颁布了严格的规章制度,实施倒班制、罚款等举措以攫取更大利润。上述变化本质上反映了( )

A.生产关系的变革 B.生产管理的科学化

C.生产力大幅提高 D.阶级矛盾尖锐化

21.1867年,英国政府颁布《工厂法扩充法案》,规定童工每周必须上学接受10小时教育,如违反规定,父母和雇主会被处以罚金。此外,还对工作时间、童工年龄、机械操作等进行了一系列规定。这一法案的颁布( )

A.确保了义务教育的普及 B.解决了英国的阶级矛盾

C.旨在改变童工的悲惨处境 D.适应了机器化生产的需求

22.工业革命以来,蒸汽机与其他机器的改进弥补了体力的差异,妇女和儿童被大量雇用从事生产劳动,成年男性成了产业后备军,男性劳动力因失去了他们的力量型优势而贬值。同时,工厂中的工人为了与失业工人竞争,不得不接受微薄的工资与长时间、高强度的工作。由此可见,工业革命( )

A.彻底改变了传统家庭道德观 B.导致经济结构出现失衡

C.加剧了资本家对工人的剥削 D.提升了妇女的政治地位

23.1872年,轮船招商局采用了与传统筹资“合伙”不同的方式来筹集资本,即发行股票。票证上明确了股银数量、股息支付、股权转让等信息。1883年《申报》评论说,招商局开风气之先,“公司因之云集,虽其中亦有成与不成之分,然其一变从前狭隘之规则”。这一现象表明( )

A.民族工商业的发展困难重重 B.洋务运动推动了中国现代化

C.清政府放宽了民间设厂限制 D.传统筹资方式退出历史舞台

24.十八大以来,中国式现代化建设取得了新的历史性成就。下列成就属于这一时期的有( )

①形成全方位、多层次、立体化的外交布局

②颁布《中华人民共和国民族区域自治法》

③将铸牢中华民族共同体意识写入新修订的党章

④“奋斗者号”载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

25.人口的增长是城市化发展的重要表现。1800年,欧洲人口达10万的大城市仅有20座,西半球一座也没有。到1900年,欧洲和北美的大城市超过了150座。有650万人口的伦敦成为当时世界上最大的城市,接下来是420万的 纽约,330万人口的巴黎和270万人口的柏林。这一变化产生的主要原因是( )

A.对外扩张带来大量城市移民 B.圈地运动促使农村人口流向城市

C.工业革命推动了城市化进程 D.公共交通的发展使城市人口增长

26.《汉书·魏相传》载,魏相升迁为扬州刺史,“考案郡国守相,多所贬退”;《汉书·何武传》载,何武作扬州刺史,二千石官吏有罪,“应时举奏,其余贤与不肖敬之如一,是以郡国各重其守相,州中清平”。这表明汉代刺史的设置( )

A.有助于维护地方吏治清明 B.建立了系统完善监察体系

C.提升了地方政府行政效率 D.实现了地方机构分权制衡

27.1902年,梁启超发表了《论小说与群治之关系》一文。他在文中指出中国传统小说之思想内容是“中国群治腐败之总根源”;因此“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”,“故欲新道德,必新小说……欲新风俗,必新小说……乃至欲新人心,欲新人格,必新小说”。这表明梁启超意在( )

A.批判传统小说 B.推动社会改良 C.发起文学革命 D.推行维新变法

28.1907年,清政府修订了《奏定学堂章程》,将女子教育纳入教育系统。《章程》规定了女子小学堂分为初、高两等,凡是女子学堂学生一律禁止缠足。女子师范教育、职业教育也在各地展开。清政府这些做法( )

A.开启了教育近代化进程 B.冲击了封建传统思想

C.提升了妇女的政治地位 D.实现了男女教育平等

29.唐德宗为培养近臣,于贞元二年正月特发诏书,以罹灾京畿诸县的名义,亲自从尚书省郎官、御史中拣择10员,外放为京畿诸县县令进行历练。其所亲选的外放地方官员均为士族出身。这反映了该时期( )

A.士族阶层垄断科举选官 B.君主亲掌地方官员选拔

C.士族有较大政治影响力 D.以家世门第为标准选官

30.徭役在中国古代变化比较大,秦汉时期强制性服役,隋唐可以纳庸代役,明朝一条鞭法后折银代役。这一趋势反映了( )

A.土地私有制逐步确立 B.白银流通量出现大幅增长

C.重农抑商政策的变化 D.国家对农民控制逐渐松弛

第II卷(非选择题)

非选择题(共3小题,共40分)

31.社会治理是国家的基本职能之一,中国古代各王朝通过制定各种制度来实现社会治理。阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

早在战国时期,各国通过变法运动,已经分别确立了君主集权的官僚制政治形态,它与西周以来的宗法分封体制有着本质区别。随着全国统一,这种新的政治形态也自然为秦王朝承用,并在某些方面有进一步的创新。

——张帆《中国古代简史》

材料二

中国古代历朝都把对官员的考课(考核)作为治国治吏的重要措施。唐朝初年建立完善的考课制度,其考课标准主要有“四善二十七最”等。“四善”即德、慎、公、勤,是对全体官员的品德要求:“最”是对官员任职才能和工作绩效的要求,按官员职务与职责分为“二十七最”,如“铨衡人物,擢尽才良,为选司之最”“扬清激浊,褒贬必当,为考校之最”等。四品以下官员的考课由吏部考功司掌管,三品以上须报呈皇帝亲自裁决。所有官员每年都需行一小考,每三年或四年一大考,据“善”“最”综合考察分为三等九级,以等级定升降和赏罚。唐中期以后,考课渐流于形式。

——摘编自高元庆《中国古代官员政绩考课制度》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝与西周“分封体制有着本质区别”的制度的名称、主要内容和影响。(10分)

(2)依据材料二并结合所学知识分析唐初考课制度完善的作用。(6分)

32.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

荀子是先秦时期重视粮食安全的思想家之一。《荀子·王制》中说:“春耕夏耘,秋收冬藏。”他认为法律要规定好赋税的缴纳,“轻田野之税,省刀布之敛,罕举力役,无夺农时”,同时,“田野十一,关市几(检查)而不征,山林泽梁,以时禁发而不税……通流财物粟米,无有滞留”。荀子还将强国按一定的标准划分为王、霸与强三种霸者,“王者富民,霸者富士……亡国富筐筐,实府库”,只有“辟田野,实仓廪,便备用”,确保国家粮食安全,进而选贤任能才能真正成为霸者。

——摘编自王高阳《先秦诸子粮食安全思想及其当代价值》

材料二

近代中国是世界粮食进口大国。1867—1887年,进口洋米约为38万担。1920年以后,随着洋米进口进入新的阶段,中国米粮主产区的长江流域的洋米进口量也开始增加,年均进口量为1600万担。其中1926年,上海进口洋米已经突破500万担,成为全国进口洋米最多的城市。天津从1921年到1932年的年均进口量达到110万担,东北地区多数年份维持在二三十万担。

——摘编自王浩强《近代洋米进口与中国粮食安全的现实思考》

材料三

随着我国大规模经济建设开始,大批农民从农村进入城市,城市人口和工业就业人数激增。1953年国家收入粮食540亿斤,支出粮食587亿斤,赤字达47亿斤。东北等产粮区遇到灾荒,使供销局势更显紧张。一些私人粮商又乘机抢购粮食,囤积待机。市场粮价大幅上涨,一些经济困难的城市居民已难以购得必须的口粮,造成人心惶惶。国家据现有情况,只能采取这样的政策:在农村实行征购,在城市实行定量分配。这个办法,后被称为“统购统销”。国家掌握粮食和原料后,切断了农民同城市资产阶级的联系,促进了社会主义改造的进行……到了八十年代,这种价格体系和管理体制已经成为改革的障碍,必须进行改革。

——摘编自金冲及《20世纪中国史纲》

(1)根据材料一,概括荀子保障粮食安全的主张。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括20世纪20、30年代中国洋米进口原因并分析新中国实施“统购统销”的影响。(10分)

33.技术革新是生产力发展的助推力量。阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一

西汉时期,出现了坩埚炼铁法,并得到了广泛使用,在战国晚期块炼渗碳钢的基础上发展而来的“百炼钢”技术兴起。西汉中期武帝时,政府令官铁冶造规格统一的新式农具,加以推广,如铁耦犁和耧车等,首先在京畿附近推广,作为全国的示范区。《汉书·昭帝纪》曰:“武帝始开三边,徙民屯田,皆与犁牛。”至东汉时期,陕北也使用牛耕。

——摘自田培栋《陕西社会经济史》

材料二

建国初期,毛泽东总结了自鸦片战争以来中国落后挨打的原因:“一是社会制度腐败,二是经济技术落后”。1954年3月19日,《人民日报》社论指出:“国家实现社会主义工业化……人才问题,特别是技术人才问题,就被提到了头等重要的地位。”1954年4月,鞍钢技术革新能手王崇伦等7名全国工业劳动模范向全国总工会发出了开展技术革新运动的建议书。4月21日,中华全国总工会通过的《关于在全国范围内开展技术革新运动的决定》指出:“技术革新运动必然成为日益发展的客观趋势”,要“把技术革新运动作为提高当前劳动竞赛的主要内容,充分发挥职工群众的才能与智慧”。

——摘自李增添《试论建国初期的技术革新运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述推动汉代铁制农具普遍使用的因素。(3分)

(2)根据材料二概括1954年党和国家开展技术革新运动的时代背景。结合所学知识,指出改革开放前我国在国防科技方面的重大成果。(7分)

历史试题评分参考B

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B A D C D B D D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B D C A A B A C D A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D C B B C A B B C D

二、非选择题

31.【答案】(16分)

(1)制度:郡县制(2分)

内容:设立都县两级行政机构:主要官员由中央任免和考核。(4分)

影响:加强中央集权;推动统—多民族国家的发展;被以后的王朝长期沿用,影响深远。(4分)

(2)作用:有利于改善吏治,提升官僚队伍素质;有利于提高行政效能,维护中央集权;为唐朝前期出现“治世”局面提供了制度保障。(3点6分)

32.【答案】(14分)

(1)主张:重视立法;轻徭薄赋,保证生产;减少关税,促进粮食流通;藏粮于民,注重粮食储存。(4分)

(2)原因:(4分)

1.西方经济危机,资本主义国家粮食相对过剩,向中国大量倾销粮食;

2近代通商口岸的城市化与工业化进程的加快,粮食需求增加;

3.南北方饮食习惯的差异。

影响:(3点6分)

1.缓解粮食紧张,保证了人民正常生活的需要;

遏制了商业投机活动,稳定了物价,保障了社会生活秩序;

保证了第一个五年计划的顺利进行,为工业化积累了资金;

促进社会主义改造的进行。

它忽视了客观规律的调节作用,影响了农民生产的积极性;

6.客观上制约了经济建设的健康发展。

33.【答案】(10分)

(1)因素:冶铁技术的进步;铁业官营政策的实施;重农抑商政策的推动;移民屯垦事业的发展。(3分,任意答出3点即可)

(2)时代背景:我国技术发展水平落后;培养技术人才的需要;适应社会主义工业化的进程;推动劳动竞赛的开展;人民群众建设社会主义的热情高涨。(4 分,任意答出2点即可)

重要成果:成功爆炸了原子弹、氢弹、成功发射了中远程弹道导弹和人造卫星。(3 分)

同课章节目录