醉翁亭记课件

图片预览

文档简介

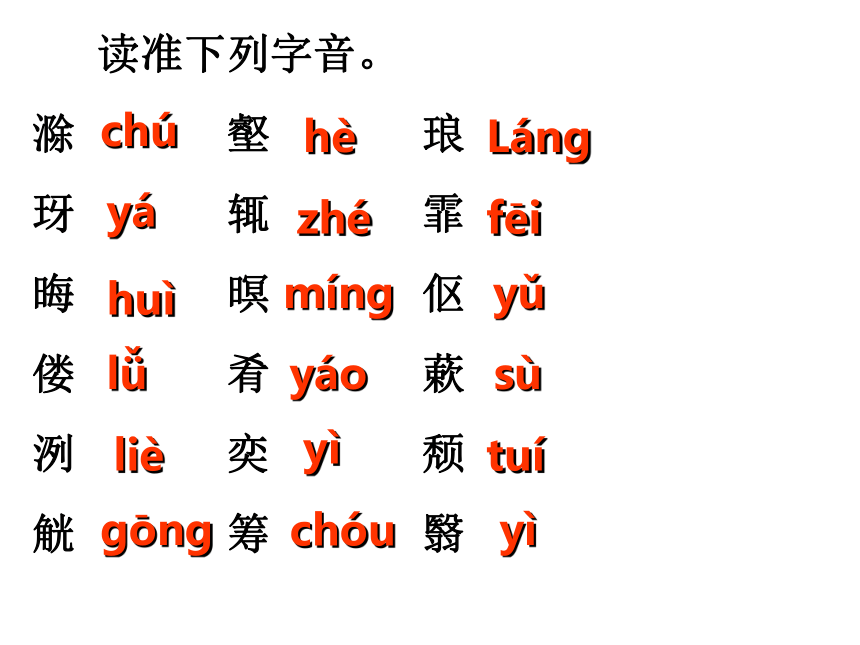

课件59张PPT。欧阳修配乐朗读《醉翁亭记》碑刻 本文是庆历六年作者因支持范仲淹的政治改革被贬为滁州太守时写的。文章极其生动的描写了醉翁亭的秀丽环境和变化多姿的自然风光,并勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治理想和娱情山水以排遣抑郁的复杂感情。背景解题 欧阳修被贬为滁州太守后,心情郁闷,他经常去滁州西南的琅耶山饮酒抒怀,并与山寺内的住持智仙和尚结为莫逆之交。智仙为方便好友游访,便在半山腰修建了一座亭子,供欧阳修休息、饮酒。欧阳修用自己的别号“醉翁”为这座亭子命名。后来,便写了《醉翁亭记》。 读准下列字音。

滁 壑 琅

玡 辄 霏

晦 暝 伛

偻 肴 蔌

洌 奕 颓

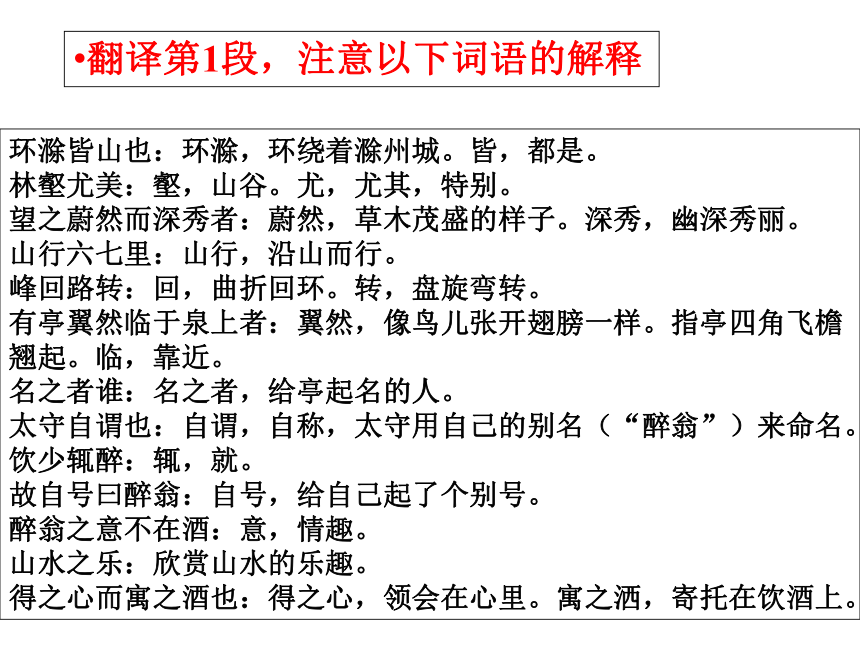

觥 筹 翳chúhèLángzhéfēihuìmíngyǔlǚyáosùliègōngchóuyìyátuíyì环滁皆山也:环滁,环绕着滁州城。皆,都是。 林壑尤美:壑,山谷。尤,尤其,特别。 望之蔚然而深秀者:蔚然,草木茂盛的样子。深秀,幽深秀丽。 山行六七里:山行,沿山而行。 峰回路转:回,曲折回环。转,盘旋弯转。 有亭翼然临于泉上者:翼然,像鸟儿张开翅膀一样。指亭四角飞檐翘起。临,靠近。 名之者谁:名之者,给亭起名的人。 太守自谓也:自谓,自称,太守用自己的别名(“醉翁”)来命名。 饮少辄醉:辄,就。 故自号曰醉翁:自号,给自己起了个别号。

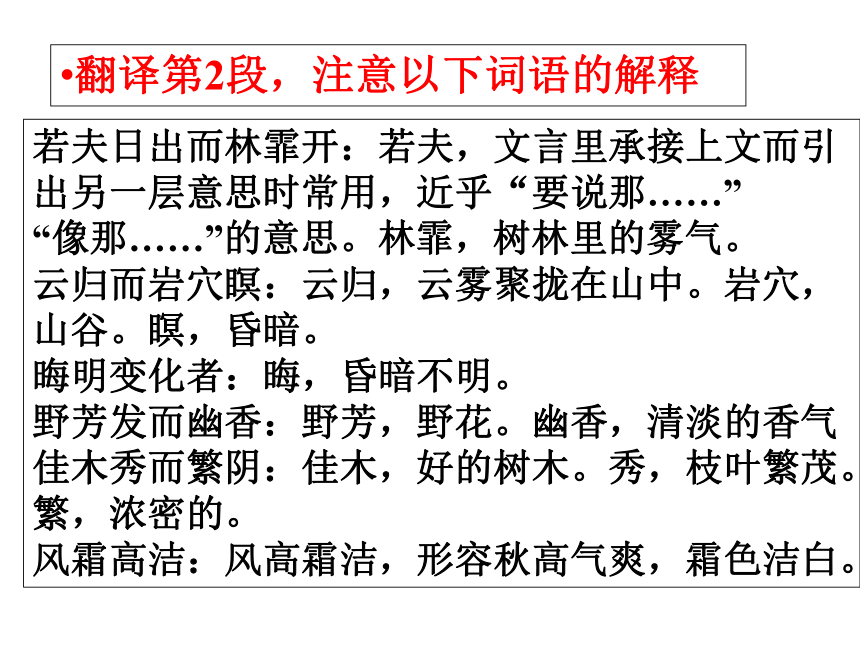

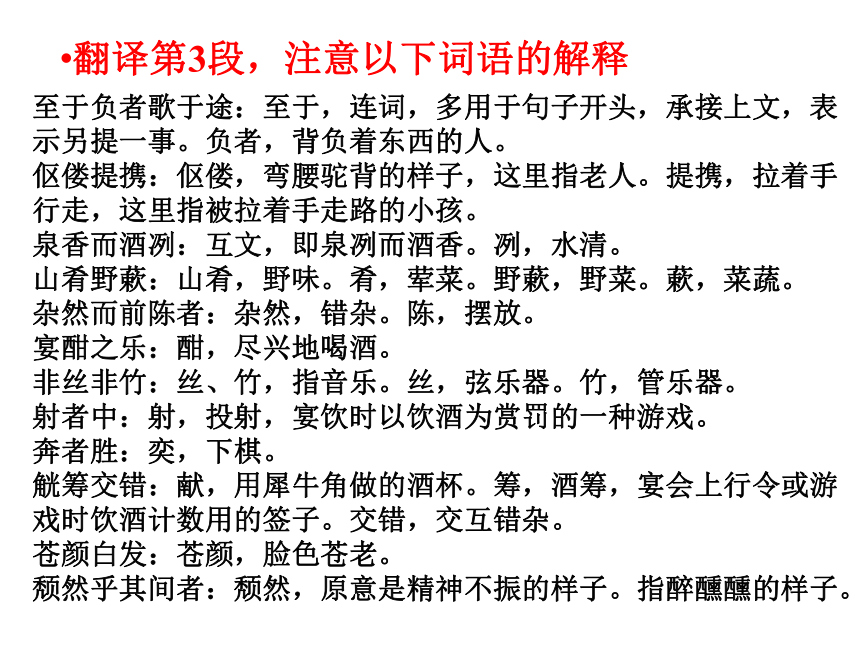

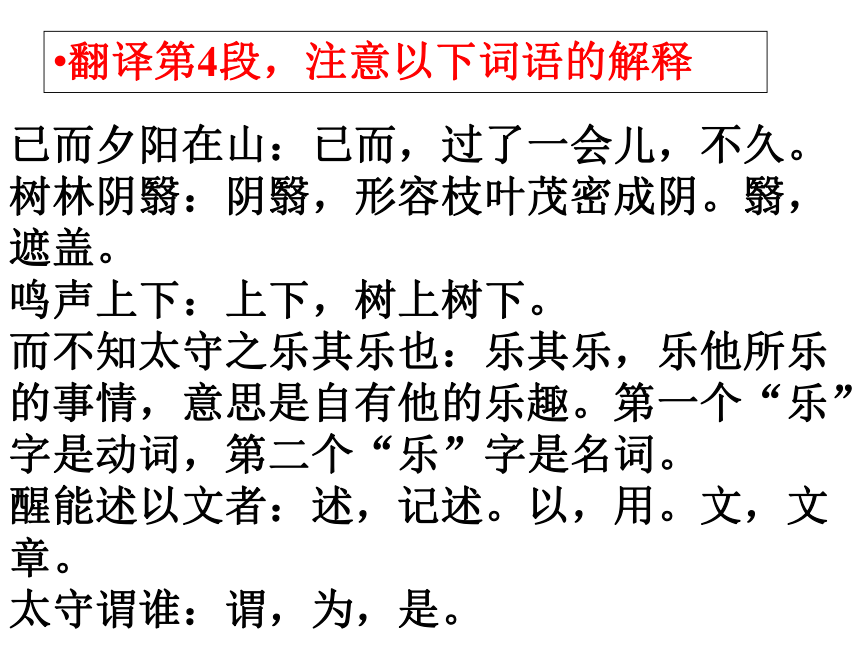

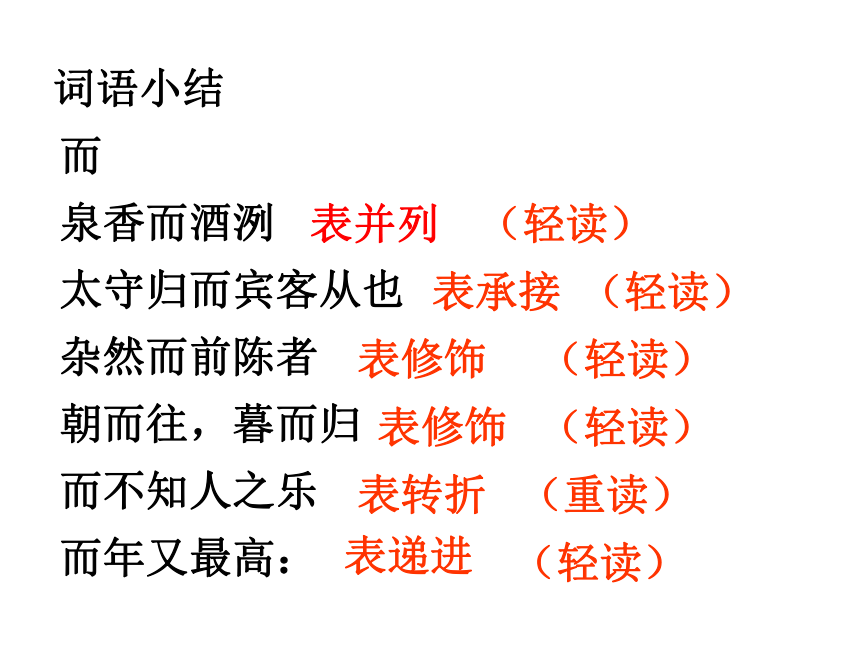

醉翁之意不在酒:意,情趣。 山水之乐:欣赏山水的乐趣。 得之心而寓之酒也:得之心,领会在心里。寓之洒,寄托在饮酒上。翻译第1段,注意以下词语的解释若夫日出而林霏开:若夫,文言里承接上文而引出另一层意思时常用,近乎“要说那……” “像那……”的意思。林霏,树林里的雾气。 云归而岩穴瞑:云归,云雾聚拢在山中。岩穴,山谷。瞑,昏暗。 晦明变化者:晦,昏暗不明。 野芳发而幽香:野芳,野花。幽香,清淡的香气 佳木秀而繁阴:佳木,好的树木。秀,枝叶繁茂。繁,浓密的。 风霜高洁:风高霜洁,形容秋高气爽,霜色洁白。 翻译第2段,注意以下词语的解释至于负者歌于途:至于,连词,多用于句子开头,承接上文,表示另提一事。负者,背负着东西的人。 伛偻提携:伛偻,弯腰驼背的样子,这里指老人。提携,拉着手行走,这里指被拉着手走路的小孩。 泉香而酒冽:互文,即泉冽而酒香。冽,水清。 山肴野蔌:山肴,野味。肴,荤菜。野蔌,野菜。蔌,菜蔬。 杂然而前陈者:杂然,错杂。陈,摆放。 宴酣之乐:酣,尽兴地喝酒。 非丝非竹:丝、竹,指音乐。丝,弦乐器。竹,管乐器。 射者中:射,投射,宴饮时以饮酒为赏罚的一种游戏。 奔者胜:奕,下棋。 觥筹交错:献,用犀牛角做的酒杯。筹,酒筹,宴会上行令或游戏时饮酒计数用的签子。交错,交互错杂。 苍颜白发:苍颜,脸色苍老。 颓然乎其间者:颓然,原意是精神不振的样子。指醉醺醺的样子。翻译第3段,注意以下词语的解释已而夕阳在山:已而,过了一会儿,不久。 树林阴翳:阴翳,形容枝叶茂密成阴。翳,遮盖。 鸣声上下:上下,树上树下。 而不知太守之乐其乐也:乐其乐,乐他所乐的事情,意思是自有他的乐趣。第一个“乐”字是动词,第二个“乐”字是名词。 醒能述以文者:述,记述。以,用。文,文章。 太守谓谁:谓,为,是。翻译第4段,注意以下词语的解释词语小结而

泉香而酒洌

太守归而宾客从也

杂然而前陈者

朝而往,暮而归

而不知人之乐

而年又最高:表并列(轻读)表承接(轻读)表修饰(轻读)表转折(重读)表递进表修饰(轻读)(轻读)“也”大致表达了以下几种语气:

⑴陈述(用于描述景物)如:

⑵肯定(用于介绍人名)如:

⑶感叹(用于直抒胸臆)如:

朗读时,应通过上述语气进一步体会作者的思想感情。读到“也”字后面应有较长的停顿。环滁皆山也;琅玡也。山之僧智仙也;太守自谓也。在乎山水之间也;得之心而寓之酒也。 ㈠下列画线字的解释有误的一项是( )

A.环滁皆山也(滁州)

林壑尤美(山沟)

B.望之蔚然而深秀者,琅玡也

(草木茂盛)

渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间

(水流动的声音)

C.饮少辄醉(就)

若夫日出而林霏开(飘扬)

D.云归而岩穴瞑(昏暗)

觥筹交错(酒杯)C消散㈡下列句中“而”字应重读的一句是( )

A.往来而不绝者

B.而不知人之乐

C.起坐而喧哗者

D.临溪而渔B ㈢下列骈散结合的句子朗读节奏处理有误的一项是( )

A.野芳发/而幽香,佳木秀/而繁阴。

B.作亭 谁?山之僧/智仙也。

C.临溪/而渔,溪深/而鱼肥。

D.射者/中,奕者/胜,觥筹/交错。B/者研讨课文学习第一部分(记叙、抒情)

1、 “醉翁”是谁?他为什么叫“醉翁” ?谁给亭子起的名字?用什么做亭子的名字?

——醉翁亭名字的由来

2、醉翁亭在哪里?

(环滁皆山—琅琊山—酿泉—有亭翼然) ——醉翁亭的自然环境思考讨论:

1、归纳第一段的段意。

2、给第一段分层并归纳层意(提示:分两层)。

3、第一段写醉翁亭周围的自然环境是按什么

顺序写的?

从远到近 从整体到局部写醉翁亭的环境优美和命名的缘由。

4、这段有一个名句,也是文章点题句,请将它找出来。

5、点明文章主线的是哪句话?

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。6、此段中有两个成语,请你找出来。

7、想一下,能否解释“醉翁之意不在酒” ,并用它造个句子。

形容人别有意图,言在此而意在彼。

8、哪位同学知道,根据《鸿门宴》的故事也流传出一个类似这个意思的俗语,叫什么?

项庄舞剑,意在沛公。学习第二部分1、此段运用了哪些表达方式?

描写 抒情

2、描写的是什么景,抒发的是什么情?

景——写醉翁亭周围的秀丽景色

情——欣赏山水的无穷乐趣

写朝暮之景:山间朝暮,晦明变化;

写四时之景:春花,夏木,秋霜,冬景

思考:

(1)概括第2段段意。

(2)第2段可分三层。

第一层写山间 的景色,

第二层写山间 的景色,

第三层写 。这三层之间的关系,是由 而 。

(3)写山间早和晚的景色的句子是:早晚四季欣赏山水的无穷乐趣分总早:

晚:日出而林霏开云归而岩穴冥写山中景色与出游之乐。?

(3)抓住特征描写景物是写景的好方法,

本段抓住四时的景物特征,分别是:

春: ,

夏: ,

秋: ,

冬: 。

?

野芳发而幽香 佳木秀而繁阴 风霜高洁 水落而石出 (4)这段中有一个成语,请找出来并解释它的意思。

“水落石出”:形容事情真相大白。

第三段包含几层意思人的活动:

——滁州人的欢乐图

1、滁人游

2、太守宴

3、众宾欢

4、太守醉

思考:

③滁人兴高采烈出游的原因是什么?

④哪些词语写出太守与宾客出游,表现不事铺张、不讲排场的?因为生活安定富足。临溪而渔,酿泉为酒,山肴野蔌,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错。⑤本段最后一句照应上文的哪些词语?

⑥解释词义:

A.山肴野蔌:

B.觥筹交错:

饮少辄醉,而年又最高。野味、野菜 酒杯和酒筹交互错杂。

⑦“渔”、“酒”、“肴”、“蔌”的共同特点是什么?这样写有什么作用?

⑧“太守醉也”句中“醉”的含义是什么?为什么会“醉”?

特点:山间野味;取之当地。

作用:揭示宴酣之乐来自于山水之中。

表现不事铺张、不讲排场。

“醉”的含义就是“乐”,因为太守施政有方,滁州人安居乐业,实现太守与民同乐的理想,所以“醉”也就是非常“乐”。

一、读第四段回答:

(1)、承接上文的词语是 ,

表示 ,接着写出了

的情景,又写了飞鸟尽得山林之乐。

?

(2)文章用了几个句子反衬太守之乐,这

几句是

已而 不久的时间 宴会散人们随太守归去 然而禽鸟知山林之乐,而不知人

之乐;人知从太守游而乐,而不

知太守之乐其乐也。

品味赏析1、作者到底在“乐”些什么?找出有关语句说说理解。

2、本文的醉翁之意在何处?山水之乐:四时之景不同,而乐亦无穷也宴酣之乐:鱼肥酒香,山肴野蔌,起坐喧哗乐人之乐:醉能同其乐,醒能述以文者 欧阳修以宽和仁爱之心“与民同乐”, “醉翁之意不在酒,在乎山水之间”,更在乎“乐民之乐”,这就是欧阳修的高洁志趣。 与民同乐一、引入(醉翁亭之所在,并引出人和事)

亭的周边环境:环滁皆山-琅玡山-酿泉-有亭

翼然 (由远到近,由整体到局部)

亭的由来:作亭者-名之者-命名之意

二、写山中之景和出游之乐

朝暮之景-四时之景-总归为“乐亦无穷”(分总)

三、写滁人的游游和太守的宴饮:

滁人游-太守宴-众宾欢-太守醉(从外到内)

四、写日暮醉归:

三种乐:禽鸟-游人-太守归纳总结:中心思想 全文以“乐”字为线索,通过描写琅琊山的美景以及人们游山的欢乐,表现了作者与民同乐的旷达情怀。 本文共有21个“也”字,每一个都表示一小层的意思,如此层层相扣,逐步推进,使新的艺术境界不断出现,内容不断加深。请看看,每一小层都讲了什么内容? ⑴ 环滁——琅琊——酿泉——醉翁亭(亭的环境)——作亭者——名之者——命名之意(亭名的由来)

引子 ⑵朝暮之景——四时之景——乐亦无穷(风景画)——滁人游——太守宴——众宾欢——太守醉(人情画)

写景⑶太守归——宾客从——禽鸟乐(归时情景)——乐其乐——述以文(点明主旨)

结语 贯穿全文的线索是什么?文章如何表现主旨的? 主线是“乐”字。“醉”与“乐”是统一的,“醉”是表象,“乐”是实质,写“醉”正是为了写“乐”。 作者的“山行”扣“闻水声”,都暗寓着一个“乐”字。至破题句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”后,再补一笔,便借“山水之乐”,明白地道出了全文的主线。(下张) 下文又承“山水之乐”稍稍展开,写山中朝暮和四时之景并点出“乐亦无穷”,使读者渐入佳境。

但这种“乐”趣,是人人都能体会到的,还不算奇。待到“滁人游”“太守宴”“众宾欢”时,“乐”的内涵就加深了。因为享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,表现了“与民同乐”的境界。(下张)

文中用“太守醉”结束这一欢乐场面,也是有深意的,说明“醉翁之意”何止“在乎山水之间”,同时也在于一州之人。到全文结尾处,更用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来,画龙点睛般的勾出全文的主旨。本文写景按照什么顺序写的?⑴写亭的环境:

从远到近

⑵写山间之朝暮:

从早到晚

⑶写山间之四时:

从春到冬

⑷写宴饮场面:

从外到内本文写景上有什么特色?写景与抒情相结合的写法。 ⑴写亭的环境:用“林壑尤美”“蔚然而深秀”表现亭赏心悦目的外景;又用‘水声潺潺”“峰回路转”表现亭幽清的环境;接着写亭的近景,用乌翼作比,有凌空欲飞之意。然后借解释亭名直抒胸臆,道出名句“醉翁之意不在酒”,奠定全文写景抒情的基调。 ⑵写亭四周的朝暮、四时之景,以“乐亦无穷”表现作者纵情山水之意。 ⑶写滁州官民同乐的图景,极力写出滁州人民在和平生活中怡然自乐和众宾尽欢的情态,并特意塑造了太守醉酒的形象,用这幅生动的风俗人情画从侧面显示出政治清明的景象,也表达了作者“与民同乐”的政治理想。 由此可见,本文在由景生情,情景交融手法的运用上是相当出色的。小结 本文以“乐”为主线,用“醉”与“乐”的统一,写出作者“与民同乐”的思想。文章写景抒情自然结合,由景生情,情景交融。文章在语言上也很有特色,用了21个“也”逐层描绘出新的艺术境界。(下张) 欧阳修早年曾协助范仲淹(北宋仁宗时任参知政事,相当于副宰相)革新政治,触动了保守派大官僚们的利益,遭到嫉恨,被贬滁州。

(下张) 这篇文章是他任滁州太守时写的。他仕途坎坷,有志难伸,于是寄情于山水,与民同乐。他虽被贬谪,却不消沉,他把滁州治理得政治清明,人民生活安乐。他自号“醉翁”,文中多次提到“醉”字,其实“醉”是表象,“乐”是实质。他的志趣,不只在山水之间,更是在一州人民,他是因百姓的生活安乐而乐。他始终是清醒而自豪的。要点勾勒 全文以“乐”字为主线,贯穿始终。文章一开始写望琅玡,写“山行”和“闻水声”,都暗寓一个“乐”。待“山水之乐”一笔点出,便将“乐”字逐次展开,写山中朝暮和四时之景,指出“乐亦无穷”;待到写“滁人游”,“太守宴”,“众宾欢”时,“乐”的内涵就加深了。结构图示醉

翁

亭

记一、亭的概说亭的环境:亭名由来:二、写景风景画:人情画:三、点题归时景象:点明全篇主旨:环滁→琅玡→酿泉→醉翁亭作亭者→命名者→命名之意朝暮之景→四时之景→总括点出“乐”字滁人游→太守宴→众宾欢→太守醉太守归——禽鸟乐乐其乐分析鉴赏 “人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”这句话该怎样理解?包括四层意思: ①滁州风景如画,四时之景无不可爱,作者心旷神怡,留连忘返。 ②滁州人安居乐业,丰衣足食,农闲时可以到名胜处尽情游乐,滁人快乐,太守也感快乐。 ③被贬到滁州后,治滁见成效,政治理想在小范围内实现,对此作者是陶醉的。④作为一个政治家特别是一个出色的文学家,醉能同滁人、众宾共享游山之乐,而醒了又能用文字把这种快乐表述出来,供人欣赏,欧阳修是引以自豪的。 ⒈给画线字选择正确的读音。

⑴林壑(A.huò B.hè)尤美( )

⑵山肴(A.yáo B.xiáo)野蔌( )

⑶觥(A.guāng B.gōng)筹交错( )

⑷云归而岩穴(A.xué B.xuè)暝( )

⑸望之蔚然而深秀者,琅玡(A.yá

B.xié)也( )

⑹伛(A.yú B.yù)偻提携( )。ABA BAA ⒉对下列画线词语解释错误的是( )。

A.蔚然(茂盛的样子)

饮少辄醉(就)

B.伛偻提携(驼背)

野芳发而幽香(芳草)

C.树林阴翳(遮盖)

颓然乎其间(这里是醉醺醺的样子)

D.佳木秀而繁阴(发荣滋长)

有亭翼然临于泉上(像鸟张开翅膀的样子)B花⒊选择不是判断句的一项是( )。

A.环滁皆山也。

B.太守自谓也。

C.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

D.望之蔚然而深秀者,琅玡也。B⒋下面句子的译文有误的一项是( )。

A.已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

译文:不久,太阳落山了,人影纵横散乱,太守随着宾客们回去了。

B.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

译文:喝醉了能和大家一同享受快乐,酒醒后(又)能用文章来表述这种快乐的,就是太守。

C.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

译文:那面容苍老,头发斑白,醉醺醺地坐在众人中间的,就是喝醉了的太守。

D.朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

译文:早晨进山,傍晚回城,四季的景色不同,快乐也是无穷无尽的。A⒌下面句子排列恰当的一项是( )。

①水落而石出者 ②云归而岩穴暝

③佳木秀而繁阴 ④山间之朝暮也

⑤若夫日出而林霏开 ⑥风霜高洁

⑦山间之四时也 ⑧晦明变化者

⑨野芳发而幽香

A.⑤②⑦⑨③⑥①⑧④

B.⑨③⑥①⑦⑤②⑧④

C.⑨③⑥①⑧④⑤②⑦

D.⑤②⑧④⑨③⑥①⑦D ⒍“唐宋八大家”是指唐宋时代在散文方面有成就的八位名家是 、 、

、 、 、 、

和曾巩。 ⒎《醉翁亭记》作者 ,是

朝 家, 家。他自号 ,又号 。这篇文章选自《 》。苏辙韩愈柳宗元欧阳修王安石苏洵苏轼欧阳文忠公集欧阳修宋文学史学醉翁六一居士 ⒏《醉翁亭记》贯穿全文的主线是 字,在写作上的一个显著特点是 和 自然结合。抒情乐写景阅读语段,回答问题。

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅玡也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。 ⒑最能说明醉翁亭命名之意的一句话是醉翁亭琅玡酿泉西南诸峰“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”⒒写出文段中的两个成语。峰回路转⒓本文中还有哪些成语?水落石出觥筹交错醉翁之意不在酒前呼后应 ⒔这个文段可以分为哪两个层次?在原文中用“‖”标示,并分别归纳层意

(各不要超过5个字)。 文段可在“醉翁亭也”和“作亭者谁”之间分成两个层次。

前一层写亭的环境,后一层写亭名由来。 封建社会,很多文人骚客面对自己的生活和遭遇,面对社会现实,或愤世嫉俗,退隐江湖,超然世外;或“在其位,谋其政;不在其位,不谋其政”;或进退皆忧,以天下为己任。比如欧阳修,因支持范仲淹革新政治,屡遭嫉恨,被贬滁州,却能够寄情山水,与民同乐;范仲淹,忧时伤世,倡导“不以物喜,不以己悲”、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

对以上几种人生态度你有何评价?你更欣赏哪种人生态度?欧阳修、范仲淹的生活态度对你有什么启发?拓展思考

滁 壑 琅

玡 辄 霏

晦 暝 伛

偻 肴 蔌

洌 奕 颓

觥 筹 翳chúhèLángzhéfēihuìmíngyǔlǚyáosùliègōngchóuyìyátuíyì环滁皆山也:环滁,环绕着滁州城。皆,都是。 林壑尤美:壑,山谷。尤,尤其,特别。 望之蔚然而深秀者:蔚然,草木茂盛的样子。深秀,幽深秀丽。 山行六七里:山行,沿山而行。 峰回路转:回,曲折回环。转,盘旋弯转。 有亭翼然临于泉上者:翼然,像鸟儿张开翅膀一样。指亭四角飞檐翘起。临,靠近。 名之者谁:名之者,给亭起名的人。 太守自谓也:自谓,自称,太守用自己的别名(“醉翁”)来命名。 饮少辄醉:辄,就。 故自号曰醉翁:自号,给自己起了个别号。

醉翁之意不在酒:意,情趣。 山水之乐:欣赏山水的乐趣。 得之心而寓之酒也:得之心,领会在心里。寓之洒,寄托在饮酒上。翻译第1段,注意以下词语的解释若夫日出而林霏开:若夫,文言里承接上文而引出另一层意思时常用,近乎“要说那……” “像那……”的意思。林霏,树林里的雾气。 云归而岩穴瞑:云归,云雾聚拢在山中。岩穴,山谷。瞑,昏暗。 晦明变化者:晦,昏暗不明。 野芳发而幽香:野芳,野花。幽香,清淡的香气 佳木秀而繁阴:佳木,好的树木。秀,枝叶繁茂。繁,浓密的。 风霜高洁:风高霜洁,形容秋高气爽,霜色洁白。 翻译第2段,注意以下词语的解释至于负者歌于途:至于,连词,多用于句子开头,承接上文,表示另提一事。负者,背负着东西的人。 伛偻提携:伛偻,弯腰驼背的样子,这里指老人。提携,拉着手行走,这里指被拉着手走路的小孩。 泉香而酒冽:互文,即泉冽而酒香。冽,水清。 山肴野蔌:山肴,野味。肴,荤菜。野蔌,野菜。蔌,菜蔬。 杂然而前陈者:杂然,错杂。陈,摆放。 宴酣之乐:酣,尽兴地喝酒。 非丝非竹:丝、竹,指音乐。丝,弦乐器。竹,管乐器。 射者中:射,投射,宴饮时以饮酒为赏罚的一种游戏。 奔者胜:奕,下棋。 觥筹交错:献,用犀牛角做的酒杯。筹,酒筹,宴会上行令或游戏时饮酒计数用的签子。交错,交互错杂。 苍颜白发:苍颜,脸色苍老。 颓然乎其间者:颓然,原意是精神不振的样子。指醉醺醺的样子。翻译第3段,注意以下词语的解释已而夕阳在山:已而,过了一会儿,不久。 树林阴翳:阴翳,形容枝叶茂密成阴。翳,遮盖。 鸣声上下:上下,树上树下。 而不知太守之乐其乐也:乐其乐,乐他所乐的事情,意思是自有他的乐趣。第一个“乐”字是动词,第二个“乐”字是名词。 醒能述以文者:述,记述。以,用。文,文章。 太守谓谁:谓,为,是。翻译第4段,注意以下词语的解释词语小结而

泉香而酒洌

太守归而宾客从也

杂然而前陈者

朝而往,暮而归

而不知人之乐

而年又最高:表并列(轻读)表承接(轻读)表修饰(轻读)表转折(重读)表递进表修饰(轻读)(轻读)“也”大致表达了以下几种语气:

⑴陈述(用于描述景物)如:

⑵肯定(用于介绍人名)如:

⑶感叹(用于直抒胸臆)如:

朗读时,应通过上述语气进一步体会作者的思想感情。读到“也”字后面应有较长的停顿。环滁皆山也;琅玡也。山之僧智仙也;太守自谓也。在乎山水之间也;得之心而寓之酒也。 ㈠下列画线字的解释有误的一项是( )

A.环滁皆山也(滁州)

林壑尤美(山沟)

B.望之蔚然而深秀者,琅玡也

(草木茂盛)

渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间

(水流动的声音)

C.饮少辄醉(就)

若夫日出而林霏开(飘扬)

D.云归而岩穴瞑(昏暗)

觥筹交错(酒杯)C消散㈡下列句中“而”字应重读的一句是( )

A.往来而不绝者

B.而不知人之乐

C.起坐而喧哗者

D.临溪而渔B ㈢下列骈散结合的句子朗读节奏处理有误的一项是( )

A.野芳发/而幽香,佳木秀/而繁阴。

B.作亭 谁?山之僧/智仙也。

C.临溪/而渔,溪深/而鱼肥。

D.射者/中,奕者/胜,觥筹/交错。B/者研讨课文学习第一部分(记叙、抒情)

1、 “醉翁”是谁?他为什么叫“醉翁” ?谁给亭子起的名字?用什么做亭子的名字?

——醉翁亭名字的由来

2、醉翁亭在哪里?

(环滁皆山—琅琊山—酿泉—有亭翼然) ——醉翁亭的自然环境思考讨论:

1、归纳第一段的段意。

2、给第一段分层并归纳层意(提示:分两层)。

3、第一段写醉翁亭周围的自然环境是按什么

顺序写的?

从远到近 从整体到局部写醉翁亭的环境优美和命名的缘由。

4、这段有一个名句,也是文章点题句,请将它找出来。

5、点明文章主线的是哪句话?

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。6、此段中有两个成语,请你找出来。

7、想一下,能否解释“醉翁之意不在酒” ,并用它造个句子。

形容人别有意图,言在此而意在彼。

8、哪位同学知道,根据《鸿门宴》的故事也流传出一个类似这个意思的俗语,叫什么?

项庄舞剑,意在沛公。学习第二部分1、此段运用了哪些表达方式?

描写 抒情

2、描写的是什么景,抒发的是什么情?

景——写醉翁亭周围的秀丽景色

情——欣赏山水的无穷乐趣

写朝暮之景:山间朝暮,晦明变化;

写四时之景:春花,夏木,秋霜,冬景

思考:

(1)概括第2段段意。

(2)第2段可分三层。

第一层写山间 的景色,

第二层写山间 的景色,

第三层写 。这三层之间的关系,是由 而 。

(3)写山间早和晚的景色的句子是:早晚四季欣赏山水的无穷乐趣分总早:

晚:日出而林霏开云归而岩穴冥写山中景色与出游之乐。?

(3)抓住特征描写景物是写景的好方法,

本段抓住四时的景物特征,分别是:

春: ,

夏: ,

秋: ,

冬: 。

?

野芳发而幽香 佳木秀而繁阴 风霜高洁 水落而石出 (4)这段中有一个成语,请找出来并解释它的意思。

“水落石出”:形容事情真相大白。

第三段包含几层意思人的活动:

——滁州人的欢乐图

1、滁人游

2、太守宴

3、众宾欢

4、太守醉

思考:

③滁人兴高采烈出游的原因是什么?

④哪些词语写出太守与宾客出游,表现不事铺张、不讲排场的?因为生活安定富足。临溪而渔,酿泉为酒,山肴野蔌,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错。⑤本段最后一句照应上文的哪些词语?

⑥解释词义:

A.山肴野蔌:

B.觥筹交错:

饮少辄醉,而年又最高。野味、野菜 酒杯和酒筹交互错杂。

⑦“渔”、“酒”、“肴”、“蔌”的共同特点是什么?这样写有什么作用?

⑧“太守醉也”句中“醉”的含义是什么?为什么会“醉”?

特点:山间野味;取之当地。

作用:揭示宴酣之乐来自于山水之中。

表现不事铺张、不讲排场。

“醉”的含义就是“乐”,因为太守施政有方,滁州人安居乐业,实现太守与民同乐的理想,所以“醉”也就是非常“乐”。

一、读第四段回答:

(1)、承接上文的词语是 ,

表示 ,接着写出了

的情景,又写了飞鸟尽得山林之乐。

?

(2)文章用了几个句子反衬太守之乐,这

几句是

已而 不久的时间 宴会散人们随太守归去 然而禽鸟知山林之乐,而不知人

之乐;人知从太守游而乐,而不

知太守之乐其乐也。

品味赏析1、作者到底在“乐”些什么?找出有关语句说说理解。

2、本文的醉翁之意在何处?山水之乐:四时之景不同,而乐亦无穷也宴酣之乐:鱼肥酒香,山肴野蔌,起坐喧哗乐人之乐:醉能同其乐,醒能述以文者 欧阳修以宽和仁爱之心“与民同乐”, “醉翁之意不在酒,在乎山水之间”,更在乎“乐民之乐”,这就是欧阳修的高洁志趣。 与民同乐一、引入(醉翁亭之所在,并引出人和事)

亭的周边环境:环滁皆山-琅玡山-酿泉-有亭

翼然 (由远到近,由整体到局部)

亭的由来:作亭者-名之者-命名之意

二、写山中之景和出游之乐

朝暮之景-四时之景-总归为“乐亦无穷”(分总)

三、写滁人的游游和太守的宴饮:

滁人游-太守宴-众宾欢-太守醉(从外到内)

四、写日暮醉归:

三种乐:禽鸟-游人-太守归纳总结:中心思想 全文以“乐”字为线索,通过描写琅琊山的美景以及人们游山的欢乐,表现了作者与民同乐的旷达情怀。 本文共有21个“也”字,每一个都表示一小层的意思,如此层层相扣,逐步推进,使新的艺术境界不断出现,内容不断加深。请看看,每一小层都讲了什么内容? ⑴ 环滁——琅琊——酿泉——醉翁亭(亭的环境)——作亭者——名之者——命名之意(亭名的由来)

引子 ⑵朝暮之景——四时之景——乐亦无穷(风景画)——滁人游——太守宴——众宾欢——太守醉(人情画)

写景⑶太守归——宾客从——禽鸟乐(归时情景)——乐其乐——述以文(点明主旨)

结语 贯穿全文的线索是什么?文章如何表现主旨的? 主线是“乐”字。“醉”与“乐”是统一的,“醉”是表象,“乐”是实质,写“醉”正是为了写“乐”。 作者的“山行”扣“闻水声”,都暗寓着一个“乐”字。至破题句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”后,再补一笔,便借“山水之乐”,明白地道出了全文的主线。(下张) 下文又承“山水之乐”稍稍展开,写山中朝暮和四时之景并点出“乐亦无穷”,使读者渐入佳境。

但这种“乐”趣,是人人都能体会到的,还不算奇。待到“滁人游”“太守宴”“众宾欢”时,“乐”的内涵就加深了。因为享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,表现了“与民同乐”的境界。(下张)

文中用“太守醉”结束这一欢乐场面,也是有深意的,说明“醉翁之意”何止“在乎山水之间”,同时也在于一州之人。到全文结尾处,更用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来,画龙点睛般的勾出全文的主旨。本文写景按照什么顺序写的?⑴写亭的环境:

从远到近

⑵写山间之朝暮:

从早到晚

⑶写山间之四时:

从春到冬

⑷写宴饮场面:

从外到内本文写景上有什么特色?写景与抒情相结合的写法。 ⑴写亭的环境:用“林壑尤美”“蔚然而深秀”表现亭赏心悦目的外景;又用‘水声潺潺”“峰回路转”表现亭幽清的环境;接着写亭的近景,用乌翼作比,有凌空欲飞之意。然后借解释亭名直抒胸臆,道出名句“醉翁之意不在酒”,奠定全文写景抒情的基调。 ⑵写亭四周的朝暮、四时之景,以“乐亦无穷”表现作者纵情山水之意。 ⑶写滁州官民同乐的图景,极力写出滁州人民在和平生活中怡然自乐和众宾尽欢的情态,并特意塑造了太守醉酒的形象,用这幅生动的风俗人情画从侧面显示出政治清明的景象,也表达了作者“与民同乐”的政治理想。 由此可见,本文在由景生情,情景交融手法的运用上是相当出色的。小结 本文以“乐”为主线,用“醉”与“乐”的统一,写出作者“与民同乐”的思想。文章写景抒情自然结合,由景生情,情景交融。文章在语言上也很有特色,用了21个“也”逐层描绘出新的艺术境界。(下张) 欧阳修早年曾协助范仲淹(北宋仁宗时任参知政事,相当于副宰相)革新政治,触动了保守派大官僚们的利益,遭到嫉恨,被贬滁州。

(下张) 这篇文章是他任滁州太守时写的。他仕途坎坷,有志难伸,于是寄情于山水,与民同乐。他虽被贬谪,却不消沉,他把滁州治理得政治清明,人民生活安乐。他自号“醉翁”,文中多次提到“醉”字,其实“醉”是表象,“乐”是实质。他的志趣,不只在山水之间,更是在一州人民,他是因百姓的生活安乐而乐。他始终是清醒而自豪的。要点勾勒 全文以“乐”字为主线,贯穿始终。文章一开始写望琅玡,写“山行”和“闻水声”,都暗寓一个“乐”。待“山水之乐”一笔点出,便将“乐”字逐次展开,写山中朝暮和四时之景,指出“乐亦无穷”;待到写“滁人游”,“太守宴”,“众宾欢”时,“乐”的内涵就加深了。结构图示醉

翁

亭

记一、亭的概说亭的环境:亭名由来:二、写景风景画:人情画:三、点题归时景象:点明全篇主旨:环滁→琅玡→酿泉→醉翁亭作亭者→命名者→命名之意朝暮之景→四时之景→总括点出“乐”字滁人游→太守宴→众宾欢→太守醉太守归——禽鸟乐乐其乐分析鉴赏 “人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也”这句话该怎样理解?包括四层意思: ①滁州风景如画,四时之景无不可爱,作者心旷神怡,留连忘返。 ②滁州人安居乐业,丰衣足食,农闲时可以到名胜处尽情游乐,滁人快乐,太守也感快乐。 ③被贬到滁州后,治滁见成效,政治理想在小范围内实现,对此作者是陶醉的。④作为一个政治家特别是一个出色的文学家,醉能同滁人、众宾共享游山之乐,而醒了又能用文字把这种快乐表述出来,供人欣赏,欧阳修是引以自豪的。 ⒈给画线字选择正确的读音。

⑴林壑(A.huò B.hè)尤美( )

⑵山肴(A.yáo B.xiáo)野蔌( )

⑶觥(A.guāng B.gōng)筹交错( )

⑷云归而岩穴(A.xué B.xuè)暝( )

⑸望之蔚然而深秀者,琅玡(A.yá

B.xié)也( )

⑹伛(A.yú B.yù)偻提携( )。ABA BAA ⒉对下列画线词语解释错误的是( )。

A.蔚然(茂盛的样子)

饮少辄醉(就)

B.伛偻提携(驼背)

野芳发而幽香(芳草)

C.树林阴翳(遮盖)

颓然乎其间(这里是醉醺醺的样子)

D.佳木秀而繁阴(发荣滋长)

有亭翼然临于泉上(像鸟张开翅膀的样子)B花⒊选择不是判断句的一项是( )。

A.环滁皆山也。

B.太守自谓也。

C.有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

D.望之蔚然而深秀者,琅玡也。B⒋下面句子的译文有误的一项是( )。

A.已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

译文:不久,太阳落山了,人影纵横散乱,太守随着宾客们回去了。

B.醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

译文:喝醉了能和大家一同享受快乐,酒醒后(又)能用文章来表述这种快乐的,就是太守。

C.苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

译文:那面容苍老,头发斑白,醉醺醺地坐在众人中间的,就是喝醉了的太守。

D.朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

译文:早晨进山,傍晚回城,四季的景色不同,快乐也是无穷无尽的。A⒌下面句子排列恰当的一项是( )。

①水落而石出者 ②云归而岩穴暝

③佳木秀而繁阴 ④山间之朝暮也

⑤若夫日出而林霏开 ⑥风霜高洁

⑦山间之四时也 ⑧晦明变化者

⑨野芳发而幽香

A.⑤②⑦⑨③⑥①⑧④

B.⑨③⑥①⑦⑤②⑧④

C.⑨③⑥①⑧④⑤②⑦

D.⑤②⑧④⑨③⑥①⑦D ⒍“唐宋八大家”是指唐宋时代在散文方面有成就的八位名家是 、 、

、 、 、 、

和曾巩。 ⒎《醉翁亭记》作者 ,是

朝 家, 家。他自号 ,又号 。这篇文章选自《 》。苏辙韩愈柳宗元欧阳修王安石苏洵苏轼欧阳文忠公集欧阳修宋文学史学醉翁六一居士 ⒏《醉翁亭记》贯穿全文的主线是 字,在写作上的一个显著特点是 和 自然结合。抒情乐写景阅读语段,回答问题。

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅玡也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。 ⒑最能说明醉翁亭命名之意的一句话是醉翁亭琅玡酿泉西南诸峰“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”⒒写出文段中的两个成语。峰回路转⒓本文中还有哪些成语?水落石出觥筹交错醉翁之意不在酒前呼后应 ⒔这个文段可以分为哪两个层次?在原文中用“‖”标示,并分别归纳层意

(各不要超过5个字)。 文段可在“醉翁亭也”和“作亭者谁”之间分成两个层次。

前一层写亭的环境,后一层写亭名由来。 封建社会,很多文人骚客面对自己的生活和遭遇,面对社会现实,或愤世嫉俗,退隐江湖,超然世外;或“在其位,谋其政;不在其位,不谋其政”;或进退皆忧,以天下为己任。比如欧阳修,因支持范仲淹革新政治,屡遭嫉恨,被贬滁州,却能够寄情山水,与民同乐;范仲淹,忧时伤世,倡导“不以物喜,不以己悲”、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

对以上几种人生态度你有何评价?你更欣赏哪种人生态度?欧阳修、范仲淹的生活态度对你有什么启发?拓展思考

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》