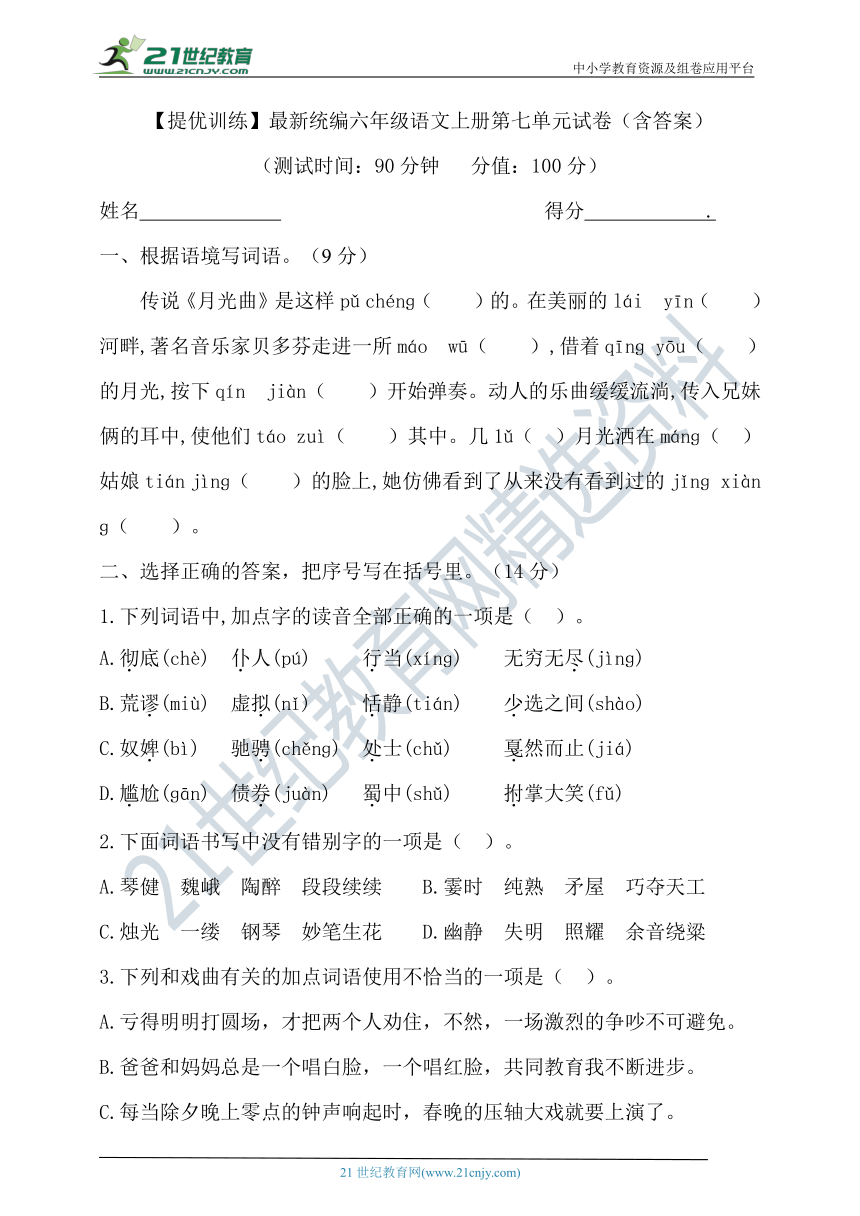

【提优训练】最新统编六年级语文上册第七单元试卷3(含答案)

文档属性

| 名称 | 【提优训练】最新统编六年级语文上册第七单元试卷3(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 23:35:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【提优训练】最新统编六年级语文上册第七单元试卷(含答案)

(测试时间:90分钟 分值:100分)

姓名 得分 .

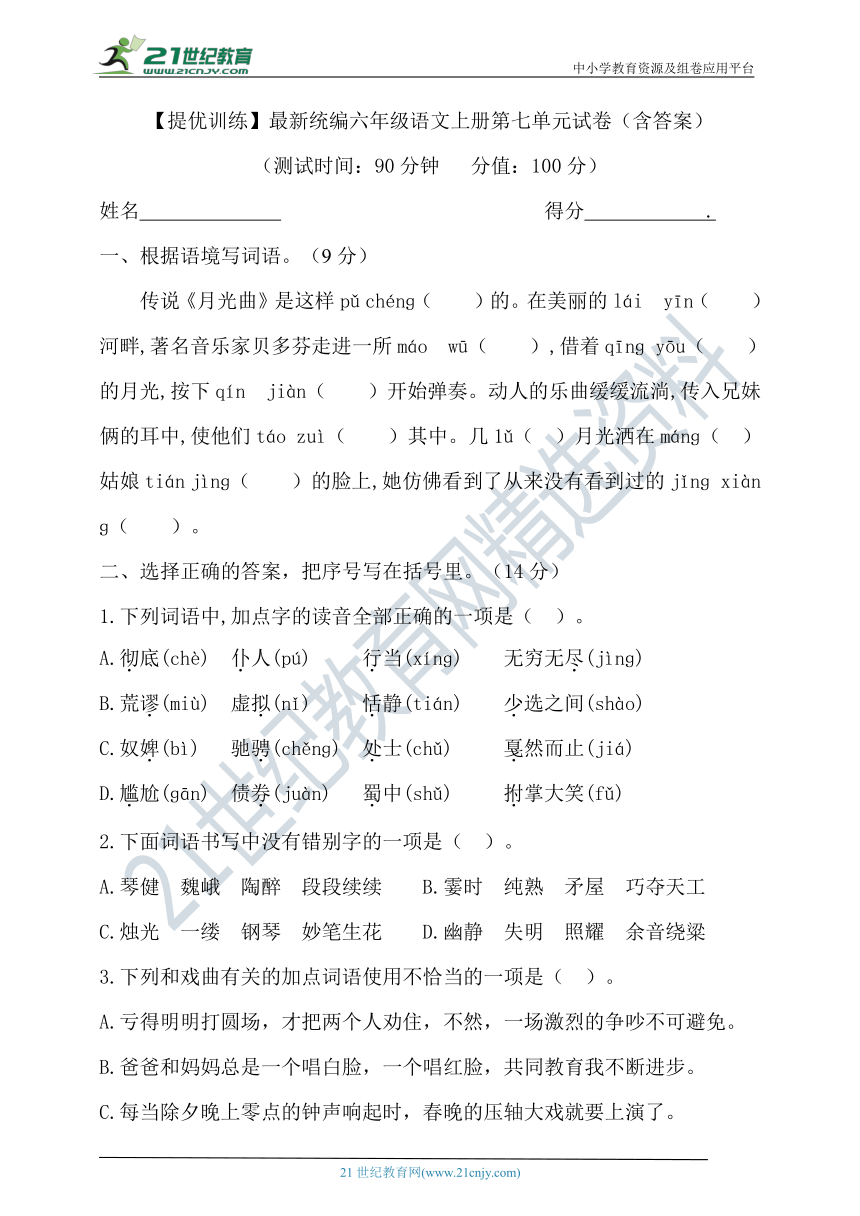

一、根据语境写词语。(9分)

传说《月光曲》是这样pǔ chénɡ( )的。在美丽的lái yīn( )河畔,著名音乐家贝多芬走进一所máo wū( ),借着qīnɡ yōu( )的月光,按下qín jiàn( )开始弹奏。动人的乐曲缓缓流淌,传入兄妹俩的耳中,使他们táo zuì( )其中。几1ǔ( )月光洒在mánɡ( )姑娘tián jìnɡ( )的脸上,她仿佛看到了从来没有看到过的jǐnɡ xiànɡ( )。

二、选择正确的答案,把序号写在括号里。(14分)

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是( )。

A.彻底(chè) 仆人(pú) 行当(xínɡ) 无穷无尽(jìnɡ)

B.荒谬(miù) 虚拟(nǐ) 恬静(tián) 少选之间(shào)

C.奴婢(bì) 驰骋(chěnɡ) 处士(chǔ) 戛然而止(jiá)

D.尴尬(ɡān) 债券(juàn) 蜀中(shǔ) 拊掌大笑(fǔ)

2.下面词语书写中没有错别字的一项是( )。

A.琴健 魏峨 陶醉 段段续续 B.霎时 纯熟 矛屋 巧夺天工

C.烛光 一缕 钢琴 妙笔生花 D.幽静 失明 照耀 余音绕粱

3.下列和戏曲有关的加点词语使用不恰当的一项是( )。

A.亏得明明打圆场,才把两个人劝住,不然,一场激烈的争吵不可避免。

B.爸爸和妈妈总是一个唱白脸,一个唱红脸,共同教育我不断进步。

C.每当除夕晚上零点的钟声响起时,春晚的压轴大戏就要上演了。

D.这哥俩对台戏表演得真好,相互配合得天衣无缝。

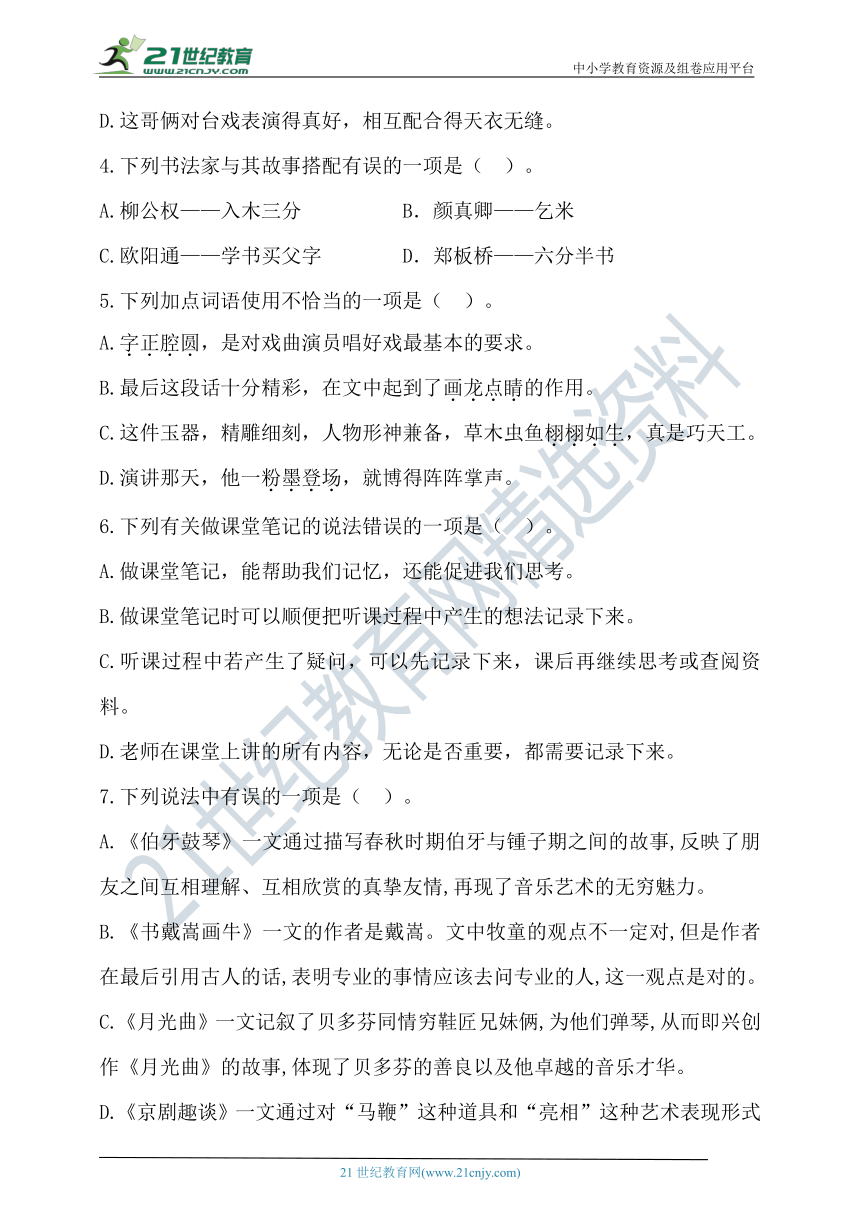

4.下列书法家与其故事搭配有误的一项是( )。

A.柳公权——入木三分 B.颜真卿——乞米

C.欧阳通——学书买父字 D.郑板桥——六分半书

5.下列加点词语使用不恰当的一项是( )。

A.字正腔圆,是对戏曲演员唱好戏最基本的要求。

B.最后这段话十分精彩,在文中起到了画龙点睛的作用。

C.这件玉器,精雕细刻,人物形神兼备,草木虫鱼栩栩如生,真是巧天工。

D.演讲那天,他一粉墨登场,就博得阵阵掌声。

6.下列有关做课堂笔记的说法错误的一项是( )。

A.做课堂笔记,能帮助我们记忆,还能促进我们思考。

B.做课堂笔记时可以顺便把听课过程中产生的想法记录下来。

C.听课过程中若产生了疑问,可以先记录下来,课后再继续思考或查阅资料。

D.老师在课堂上讲的所有内容,无论是否重要,都需要记录下来。

7.下列说法中有误的一项是( )。

A.《伯牙鼓琴》一文通过描写春秋时期伯牙与锺子期之间的故事,反映了朋友之间互相理解、互相欣赏的真挚友情,再现了音乐艺术的无穷魅力。

B.《书戴嵩画牛》一文的作者是戴嵩。文中牧童的观点不一定对,但是作者在最后引用古人的话,表明专业的事情应该去问专业的人,这一观点是对的。

C.《月光曲》一文记叙了贝多芬同情穷鞋匠兄妹俩,为他们弹琴,从而即兴创作《月光曲》的故事,体现了贝多芬的善良以及他卓越的音乐才华。

D.《京剧趣谈》一文通过对“马鞭”这种道具和“亮相”这种艺术表现形式的介绍,表达了作者对京剧这一国粹的喜爱和对祖国传统文化的自豪。

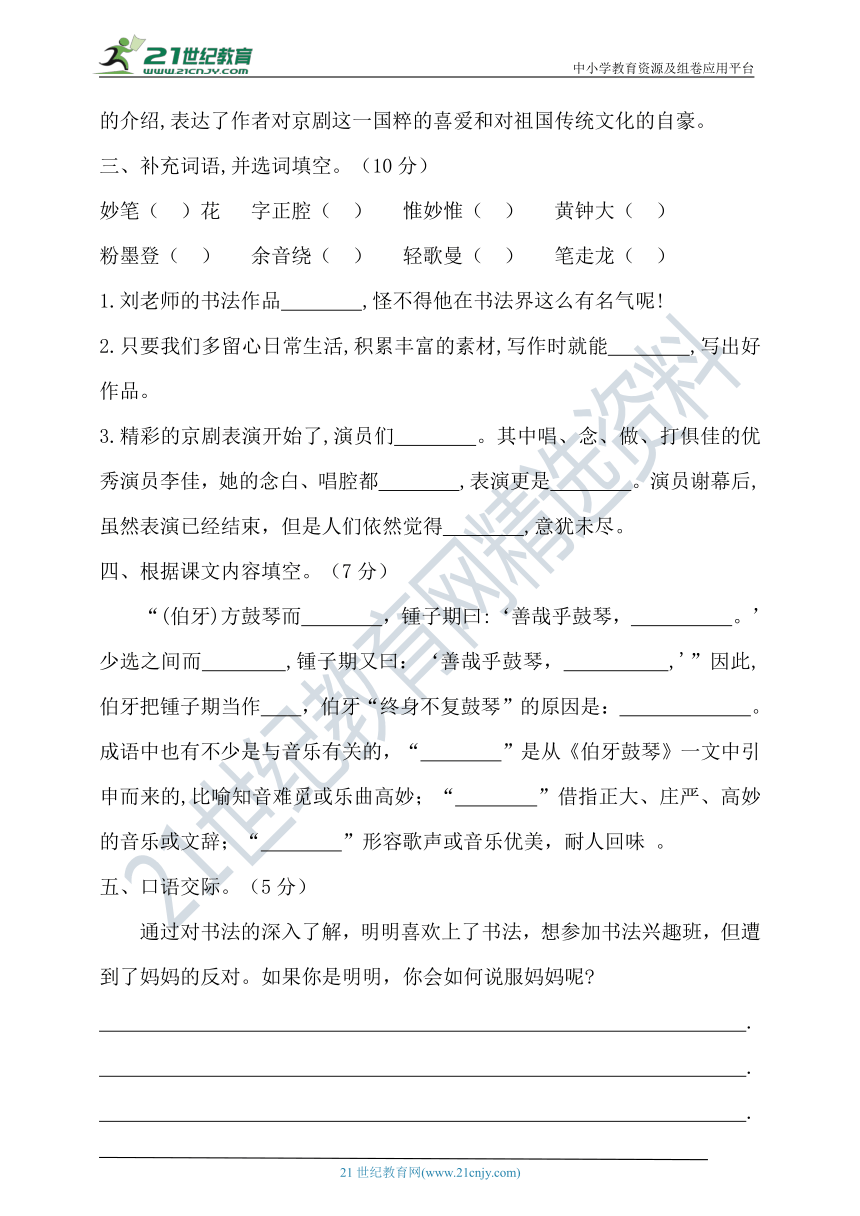

三、补充词语,并选词填空。(10分)

妙笔( )花 字正腔( ) 惟妙惟( ) 黄钟大( )

粉墨登( ) 余音绕( ) 轻歌曼( ) 笔走龙( )

1.刘老师的书法作品 ,怪不得他在书法界这么有名气呢!

2.只要我们多留心日常生活,积累丰富的素材,写作时就能 ,写出好作品。

3.精彩的京剧表演开始了,演员们 。其中唱、念、做、打俱佳的优秀演员李佳,她的念白、唱腔都 ,表演更是 。演员谢幕后,虽然表演已经结束,但是人们依然觉得 ,意犹未尽。

四、根据课文内容填空。(7分)

“(伯牙)方鼓琴而 ,锺子期曰:‘善哉乎鼓琴, 。’少选之间而 ,锺子期又曰:‘善哉乎鼓琴, ,'”因此,伯牙把锺子期当作 ,伯牙“终身不复鼓琴”的原因是: 。成语中也有不少是与音乐有关的,“ ”是从《伯牙鼓琴》一文中引申而来的,比喻知音难觅或乐曲高妙;“ ”借指正大、庄严、高妙的音乐或文辞;“ ”形容歌声或音乐优美,耐人回味 。

口语交际。(5分)

通过对书法的深入了解,明明喜欢上了书法,想参加书法兴趣班,但遭到了妈妈的反对。如果你是明明,你会如何说服妈妈呢

.

.

.

六、阅读理解。(25分)

(一)课内阅读。(12分)

京剧趣谈——马鞭

中国古人时常要骑马。可骑马在舞台上没办法表现,舞台方圆太小,马匹是无法驰骋的。真马出现在舞台上,演员也怕它失去控制。京剧继承、发展了中国传统戏曲的表现手段,终于战胜了这种尴尬——用一根小小的马鞭就彻底解决了,而且解决得无比漂亮。这种表演方式十分符合中国的美学。巨大的马匹被整个省略,但骑马人那种特定和优美的姿态却鲜明地显现出来。同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由:可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。马鞭本身具备一种装饰的美,而且不同人物在使用马鞭时,也各自形成了一套的约定俗成的方法。

马鞭是实在的道具,是可感觉可使用的。京剧还有一些虚拟的道具,但一样可感觉可使用。比如《拾玉镯》中小姑娘纳鞋底,鞋底是实的,针线可是虚的,但在演员手里,“无”远远胜过了“有”。

再比如宴席上的酒壶酒杯。主人一声吩咐“酒宴摆下——”,仆人立刻把酒壶酒杯端上舞台。主人和客人举杯喝酒,一杯又一杯,但就是不见吃饭吃菜,可客人也一样“饱”了。京剧一般是不把饭碗搬上舞台的,一旦真用,那就得“狠狠做戏”。比如《金玉奴》中有一个细节,小生演员用饭碗喝完豆汁,又用嘴去舔筷子,如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。

1.京剧中的马鞭道具产生的原因是什么?(2分)

.

.

2.用自己的话简单说说马鞭道具是怎么把问题解决得“无比漂亮”的。(3分)

.

.

3.“同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由;可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。”借助文字展开想象,演员还会怎样自由地表演?(2分)

.

.

4.第2、3自然段举例介绍了实在的道具—— 、 、 ,以及虚拟的道具—— 、 、 ,进一步说明了京剧善于运用虚实结合的道具辅助演员表演的特点。(3分)

5.京剧有“国剧”之称,是中华民族传统文化的重要表现形式,其中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号。对于京剧你还有什么了解?(2分)

.

.

(二)课外阅读。(13分)

二泉映月

无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。

有一年中秋之夜,小阿炳跟着师父来到泉边赏月。水面月光如银,师父静静地倾听着泉声。突然,他问小阿炳:“你听到了什么声音 ”小阿炳摇了摇头,因为除了淙淙的流水,他什么声音也没有听见。师父说:“你年纪还小,等你长大了,就会从二泉的流水中听到许多奇妙的声音。”小阿炳望着师父饱经风霜的脸,懂事地点了点头。

十多年过去了,师父早已离开人世,阿炳也因患眼疾而双目失明。他整天戴着墨镜,操着胡琴,卖艺度日。但是生活的穷困和疾病的折磨,泯灭不了阿炳对音乐的热爱和对光明的向往。他多么希望有一天能过上安定幸福的生活啊!

又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的历。渐断见,新州地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激惯的倾诉,倔强的呐喊……

听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父。在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

就这样,一首不朽的乐曲诞生了-这就是经后人整理并定名为《二泉映月》的二胡曲。几十年来,这首曲子深受我国人民的喜爱,在国际乐坛上也享有盛誉。

1.《二泉映月》的琴声是怎样变化的?整首曲子又有怎样的特点?(3分)

琴声变化:( )→( )

特点: .

2.结合短文,阿炳通过琴声向“我们”表达的情感中不包括( )。(2分)

A.他热爱音乐、家乡,热爱家乡的清泉、月光

B.他对双目失明的愤恨

C.他对未来充满希望

D.他没有向命运屈服

3.通过语言文字展开想象,照样子续写阿炳通过琴声向我们展现的情景。(2分)

起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色。接着, .

.

.

4.阿炳曾两次听到二泉的流水声,这两次“听泉”的经历有什么不同?用“ ”画出来。并说说为什么会有这样的不同。(4分)

.

.

.

读了这篇短文,说说阿炳创作二胡名曲的历程给了你怎样的启迪。(2分)

.

.

七、习作展示。(30分)

你一定有过陶醉于某种境界的经历,如陶醉于一首优美动听的歌、一处恍若仙境的景、一引人人胜的课……请你以“那次,我陶醉了”为题,写一篇习作,500字左右。

【参考答案】

【提优训练】最新统编六年级语文上册第七单元试卷(含答案)

(测试时间:90分钟 分值:100分)

姓名 得分 .

一、根据语境写词语。(9分)

传说《月光曲》是这样pǔ chénɡ(谱成)的。在美丽的lái yīn(莱茵)河畔,著名音乐家贝多芬走进一所máo wū(茅屋),借着qīng yōu(清幽)的月光,按下qín jiàn(琴键)开始弹奏。动人的乐曲缓缓流淌,传入兄妹俩的耳中,使他们táo zuì(陶醉)其中。几1ǔ(缕)月光洒在mánɡ(盲)姑娘tián jìng(恬静)的脸上,她仿佛看到了从来没有看到过的jǐng xiàng(景象)。

二、选择正确的答案,把序号写在括号里。(14分)

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是(C)。

A.彻底(chè) 仆人(pú) 行当(xínɡ) 无穷无尽(jìnɡ)

B.荒谬(miù) 虚拟(nǐ) 恬静(tián) 少选之间(shào)

C.奴婢(bì) 驰骋(chěnɡ) 处士(chǔ) 戛然而止(jiá)

D.尴尬(ɡān) 债券(juàn) 蜀中(shǔ) 拊掌大笑(fǔ)

2.下面词语书写中没有错别字的一项是(C)。

A.琴健 魏峨 陶醉 段段续续 B.霎时 纯熟 矛屋 巧夺天工

C.烛光 一缕 钢琴 妙笔生花 D.幽静 失明 照耀 余音绕粱

3.下列和戏曲有关的加点词语使用不恰当的一项是(D)。

A.亏得明明打圆场,才把两个人劝住,不然,一场激烈的争吵不可避免。

B.爸爸和妈妈总是一个唱白脸,一个唱红脸,共同教育我不断进步。

C.每当除夕晚上零点的钟声响起时,春晚的压轴大戏就要上演了。

D.这哥俩对台戏表演得真好,相互配合得天衣无缝。

4.下列书法家与其故事搭配有误的一项是(A)。

A.柳公权——入木三分 B.颜真卿——乞米

C.欧阳通——学书买父字 D.郑板桥——六分半书

5.下列加点词语使用不恰当的一项是(D)。

A.字正腔圆,是对戏曲演员唱好戏最基本的要求。

B.最后这段话十分精彩,在文中起到了画龙点睛的作用。

C.这件玉器,精雕细刻,人物形神兼备,草木虫鱼栩栩如生,真是巧天工。

D.演讲那天,他一粉墨登场,就博得阵阵掌声。

6.下列有关做课堂笔记的说法错误的一项是(D)。

A.做课堂笔记,能帮助我们记忆,还能促进我们思考。

B.做课堂笔记时可以顺便把听课过程中产生的想法记录下来。

C.听课过程中若产生了疑问,可以先记录下来,课后再继续思考或查阅资料。

D.老师在课堂上讲的所有内容,无论是否重要,都需要记录下来。

7.下列说法中有误的一项是(B)。

A.《伯牙鼓琴》一文通过描写春秋时期伯牙与锺子期之间的故事,反映了朋友之间互相理解、互相欣赏的真挚友情,再现了音乐艺术的无穷魅力。

B.《书戴嵩画牛》一文的作者是戴嵩。文中牧童的观点不一定对,但是作者在最后引用古人的话,表明专业的事情应该去问专业的人,这一观点是对的。

C.《月光曲》一文记叙了贝多芬同情穷鞋匠兄妹俩,为他们弹琴,从而即兴创作《月光曲》的故事,体现了贝多芬的善良以及他卓越的音乐才华。

D.《京剧趣谈》一文通过对“马鞭”这种道具和“亮相”这种艺术表现形式的介绍,表达了作者对京剧这一国粹的喜爱和对祖国传统文化的自豪。

三、补充词语,并选词填空。(10分)

妙笔(生)花 字正腔(圆) 惟妙惟(肖) 黄钟大(吕)

粉墨登(场) 余音绕(梁) 轻歌曼(舞) 笔走龙(蛇)

1.刘老师的书法作品笔走龙蛇,怪不得他在书法界这么有名气呢!

2.只要我们多留心日常生活,积累丰富的素材,写作时就能妙笔生花,写出好作品。

3.精彩的京剧表演开始了,演员们粉墨登场。其中唱、念、做、打俱佳的优秀演员李佳,她的念白、唱腔都字正腔圆,表演更是惟妙惟肖。演员谢幕后,虽然表演已经结束,但是人们依然觉得余音绕梁,意犹未尽。

四、根据课文内容填空。(7分)

“(伯牙)方鼓琴而志在太山,锺子期曰:‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。’少选之间而志在流水,锺子期又曰:‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水,'”因此,伯牙把锺子期当作知音,伯牙“终身不复鼓琴”的原因是:以为世无足复为鼓琴者。成语中也有不少是与音乐有关的,“高山流水”是从《伯牙鼓琴》一文中引申而来的,比喻知音难觅或乐曲高妙;“黄钟大吕”借指正大、庄严、高妙的音乐或文辞;“余音绕梁”形容歌声或音乐优美,耐人回味 。

口语交际。(5分)

通过对书法的深入了解,明明喜欢上了书法,想参加书法兴趣班,但遭到了妈妈的反对。如果你是明明,你会如何说服妈妈呢

妈妈,汉字文化博大精深,如果我可以参加书法兴趣班,会写一手好字的话,也是对中华文化的传承与发扬,而且对今后的学习和生活也有益无害;另外,学习书法也可以磨炼我的毅力,有了坚强的毅力,还怕有什么事情做不好吗

六、阅读理解。(25分)

(一)课内阅读。(12分)

京剧趣谈——马鞭

中国古人时常要骑马。可骑马在舞台上没办法表现,舞台方圆太小,马匹是无法驰骋的。真马出现在舞台上,演员也怕它失去控制。京剧继承、发展了中国传统戏曲的表现手段,终于战胜了这种尴尬——用一根小小的马鞭就彻底解决了,而且解决得无比漂亮。这种表演方式十分符合中国的美学。巨大的马匹被整个省略,但骑马人那种特定和优美的姿态却鲜明地显现出来。同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由:可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。马鞭本身具备一种装饰的美,而且不同人物在使用马鞭时,也各自形成了一套的约定俗成的方法。

马鞭是实在的道具,是可感觉可使用的。京剧还有一些虚拟的道具,但一样可感觉可使用。比如《拾玉镯》中小姑娘纳鞋底,鞋底是实的,针线可是虚的,但在演员手里,“无”远远胜过了“有”。

再比如宴席上的酒壶酒杯。主人一声吩咐“酒宴摆下——”,仆人立刻把酒壶酒杯端上舞台。主人和客人举杯喝酒,一杯又一杯,但就是不见吃饭吃菜,可客人也一样“饱”了。京剧一般是不把饭碗搬上舞台的,一旦真用,那就得“狠狠做戏”。比如《金玉奴》中有一个细节,小生演员用饭碗喝完豆汁,又用嘴去舔筷子,如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。

1.京剧中的马鞭道具产生的原因是什么?(2分)

因为古人时常要骑马,但是京剧表演舞台太小,马匹无法驰骋;另外真马出现在舞台上也不好控制;所以京剧继承、发展了传统戏曲的表现手段,用马鞭代替了骑马。

2.用自己的话简单说说马鞭道具是怎么把问题解决得“无比漂亮”的。

一是表演方式符合中国美学;二是给演员更多的表演自由;三是马鞭本身具备一定的装饰美,形成了约定俗成的使用方法。(3分)

3.“同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由;可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。”借助文字展开想象,演员还会怎样自由地表演?(2分)

可以不断摇动马鞭,表示策马奔腾;还可以双手在胸前抱着马鞭,表示勒马远望。

4.第2、3自然段举例介绍了实在的道具——鞋底、酒壶、酒杯,以及虚拟的道具——针线、酒水、饭菜,进一步说明了京剧善于运用虚实结合的道具辅助演员表演的特点。(3分)

5.京剧有“国剧”之称,是中华民族传统文化的重要表现形式,其中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号。对于京剧你还有什么了解?(2分)

我还对京剧脸谱有所了不同颜色的脸谱代表着不同的人物性格,如,红色代表忠勇侠义、白色代表阴脸奸诈、金色代表神仙高人等。

(二)课外阅读。(13分)

二泉映月

无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。

有一年中秋之夜,小阿炳跟着师父来到泉边赏月。水面月光如银,师父静静地倾听着泉声。突然,他问小阿炳:“你听到了什么声音 ”小阿炳摇了摇头,因为除了淙淙的流水,他什么声音也没有听见。师父说:“你年纪还小,等你长大了,就会从二泉的流水中听到许多奇妙的声音。”小阿炳望着师父饱经风霜的脸,懂事地点了点头。

十多年过去了,师父早已离开人世,阿炳也因患眼疾而双目失明。他整天戴着墨镜,操着胡琴,卖艺度日。但是生活的穷困和疾病的折磨,泯灭不了阿炳对音乐的热爱和对光明的向往。他多么希望有一天能过上安定幸福的生活啊!

又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的历。渐断见,新州地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激惯的倾诉,倔强的呐喊……

听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父。在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

就这样,一首不朽的乐曲诞生了-这就是经后人整理并定名为《二泉映月》的二胡曲。几十年来,这首曲子深受我国人民的喜爱,在国际乐坛上也享有盛誉。

1.《二泉映月》的琴声是怎样变化的?整首曲子又有怎样的特点?(3分)

琴声变化:(委婉连绵)→(步步高昂)

特点:舒缓而又起伏,恬静而又激荡。

2.结合短文,阿炳通过琴声向“我们”表达的情感中不包括(B)。(2分)

A.他热爱音乐、家乡,热爱家乡的清泉、月光

B.他对双目失明的愤恨

C.他对未来充满希望

D.他没有向命运屈服

3.通过语言文字展开想象,照样子续写阿炳通过琴声向我们展现的情景。(2分)

起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色。接着,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可挡的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。

4.阿炳曾两次听到二泉的流水声,这两次“听泉”的经历有什么不同?用“ ”画出来。并说说为什么会有这样的不同。(4分)

除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见。

只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历。渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

因为阿炳小时候单纯天真,所以第一次“听泉”时他只能听见泉声;阿炳长大后,双目失明,生活艰辛,第二次“听泉”时他早已不是不谙世事的少年,所以结合自身经历,除了泉声,他还“似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

5.读了这篇短文,说说阿炳创作二胡名曲的历程给了你怎样的启迪。(2分)只要热爱生活,心系目标,敢于同命运抗争,锲而不舍地追求,就能实现自己的美好理想。

七、习作展示。(30分)

你一定有过陶醉于某种境界的经历,如陶醉于一首优美动听的歌、一处恍若仙境的景、一引人人胜的课……请你以“那次,我陶醉了”为题,写一篇习作,500字左右。

略。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【提优训练】最新统编六年级语文上册第七单元试卷(含答案)

(测试时间:90分钟 分值:100分)

姓名 得分 .

一、根据语境写词语。(9分)

传说《月光曲》是这样pǔ chénɡ( )的。在美丽的lái yīn( )河畔,著名音乐家贝多芬走进一所máo wū( ),借着qīnɡ yōu( )的月光,按下qín jiàn( )开始弹奏。动人的乐曲缓缓流淌,传入兄妹俩的耳中,使他们táo zuì( )其中。几1ǔ( )月光洒在mánɡ( )姑娘tián jìnɡ( )的脸上,她仿佛看到了从来没有看到过的jǐnɡ xiànɡ( )。

二、选择正确的答案,把序号写在括号里。(14分)

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是( )。

A.彻底(chè) 仆人(pú) 行当(xínɡ) 无穷无尽(jìnɡ)

B.荒谬(miù) 虚拟(nǐ) 恬静(tián) 少选之间(shào)

C.奴婢(bì) 驰骋(chěnɡ) 处士(chǔ) 戛然而止(jiá)

D.尴尬(ɡān) 债券(juàn) 蜀中(shǔ) 拊掌大笑(fǔ)

2.下面词语书写中没有错别字的一项是( )。

A.琴健 魏峨 陶醉 段段续续 B.霎时 纯熟 矛屋 巧夺天工

C.烛光 一缕 钢琴 妙笔生花 D.幽静 失明 照耀 余音绕粱

3.下列和戏曲有关的加点词语使用不恰当的一项是( )。

A.亏得明明打圆场,才把两个人劝住,不然,一场激烈的争吵不可避免。

B.爸爸和妈妈总是一个唱白脸,一个唱红脸,共同教育我不断进步。

C.每当除夕晚上零点的钟声响起时,春晚的压轴大戏就要上演了。

D.这哥俩对台戏表演得真好,相互配合得天衣无缝。

4.下列书法家与其故事搭配有误的一项是( )。

A.柳公权——入木三分 B.颜真卿——乞米

C.欧阳通——学书买父字 D.郑板桥——六分半书

5.下列加点词语使用不恰当的一项是( )。

A.字正腔圆,是对戏曲演员唱好戏最基本的要求。

B.最后这段话十分精彩,在文中起到了画龙点睛的作用。

C.这件玉器,精雕细刻,人物形神兼备,草木虫鱼栩栩如生,真是巧天工。

D.演讲那天,他一粉墨登场,就博得阵阵掌声。

6.下列有关做课堂笔记的说法错误的一项是( )。

A.做课堂笔记,能帮助我们记忆,还能促进我们思考。

B.做课堂笔记时可以顺便把听课过程中产生的想法记录下来。

C.听课过程中若产生了疑问,可以先记录下来,课后再继续思考或查阅资料。

D.老师在课堂上讲的所有内容,无论是否重要,都需要记录下来。

7.下列说法中有误的一项是( )。

A.《伯牙鼓琴》一文通过描写春秋时期伯牙与锺子期之间的故事,反映了朋友之间互相理解、互相欣赏的真挚友情,再现了音乐艺术的无穷魅力。

B.《书戴嵩画牛》一文的作者是戴嵩。文中牧童的观点不一定对,但是作者在最后引用古人的话,表明专业的事情应该去问专业的人,这一观点是对的。

C.《月光曲》一文记叙了贝多芬同情穷鞋匠兄妹俩,为他们弹琴,从而即兴创作《月光曲》的故事,体现了贝多芬的善良以及他卓越的音乐才华。

D.《京剧趣谈》一文通过对“马鞭”这种道具和“亮相”这种艺术表现形式的介绍,表达了作者对京剧这一国粹的喜爱和对祖国传统文化的自豪。

三、补充词语,并选词填空。(10分)

妙笔( )花 字正腔( ) 惟妙惟( ) 黄钟大( )

粉墨登( ) 余音绕( ) 轻歌曼( ) 笔走龙( )

1.刘老师的书法作品 ,怪不得他在书法界这么有名气呢!

2.只要我们多留心日常生活,积累丰富的素材,写作时就能 ,写出好作品。

3.精彩的京剧表演开始了,演员们 。其中唱、念、做、打俱佳的优秀演员李佳,她的念白、唱腔都 ,表演更是 。演员谢幕后,虽然表演已经结束,但是人们依然觉得 ,意犹未尽。

四、根据课文内容填空。(7分)

“(伯牙)方鼓琴而 ,锺子期曰:‘善哉乎鼓琴, 。’少选之间而 ,锺子期又曰:‘善哉乎鼓琴, ,'”因此,伯牙把锺子期当作 ,伯牙“终身不复鼓琴”的原因是: 。成语中也有不少是与音乐有关的,“ ”是从《伯牙鼓琴》一文中引申而来的,比喻知音难觅或乐曲高妙;“ ”借指正大、庄严、高妙的音乐或文辞;“ ”形容歌声或音乐优美,耐人回味 。

口语交际。(5分)

通过对书法的深入了解,明明喜欢上了书法,想参加书法兴趣班,但遭到了妈妈的反对。如果你是明明,你会如何说服妈妈呢

.

.

.

六、阅读理解。(25分)

(一)课内阅读。(12分)

京剧趣谈——马鞭

中国古人时常要骑马。可骑马在舞台上没办法表现,舞台方圆太小,马匹是无法驰骋的。真马出现在舞台上,演员也怕它失去控制。京剧继承、发展了中国传统戏曲的表现手段,终于战胜了这种尴尬——用一根小小的马鞭就彻底解决了,而且解决得无比漂亮。这种表演方式十分符合中国的美学。巨大的马匹被整个省略,但骑马人那种特定和优美的姿态却鲜明地显现出来。同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由:可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。马鞭本身具备一种装饰的美,而且不同人物在使用马鞭时,也各自形成了一套的约定俗成的方法。

马鞭是实在的道具,是可感觉可使用的。京剧还有一些虚拟的道具,但一样可感觉可使用。比如《拾玉镯》中小姑娘纳鞋底,鞋底是实的,针线可是虚的,但在演员手里,“无”远远胜过了“有”。

再比如宴席上的酒壶酒杯。主人一声吩咐“酒宴摆下——”,仆人立刻把酒壶酒杯端上舞台。主人和客人举杯喝酒,一杯又一杯,但就是不见吃饭吃菜,可客人也一样“饱”了。京剧一般是不把饭碗搬上舞台的,一旦真用,那就得“狠狠做戏”。比如《金玉奴》中有一个细节,小生演员用饭碗喝完豆汁,又用嘴去舔筷子,如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。

1.京剧中的马鞭道具产生的原因是什么?(2分)

.

.

2.用自己的话简单说说马鞭道具是怎么把问题解决得“无比漂亮”的。(3分)

.

.

3.“同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由;可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。”借助文字展开想象,演员还会怎样自由地表演?(2分)

.

.

4.第2、3自然段举例介绍了实在的道具—— 、 、 ,以及虚拟的道具—— 、 、 ,进一步说明了京剧善于运用虚实结合的道具辅助演员表演的特点。(3分)

5.京剧有“国剧”之称,是中华民族传统文化的重要表现形式,其中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号。对于京剧你还有什么了解?(2分)

.

.

(二)课外阅读。(13分)

二泉映月

无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。

有一年中秋之夜,小阿炳跟着师父来到泉边赏月。水面月光如银,师父静静地倾听着泉声。突然,他问小阿炳:“你听到了什么声音 ”小阿炳摇了摇头,因为除了淙淙的流水,他什么声音也没有听见。师父说:“你年纪还小,等你长大了,就会从二泉的流水中听到许多奇妙的声音。”小阿炳望着师父饱经风霜的脸,懂事地点了点头。

十多年过去了,师父早已离开人世,阿炳也因患眼疾而双目失明。他整天戴着墨镜,操着胡琴,卖艺度日。但是生活的穷困和疾病的折磨,泯灭不了阿炳对音乐的热爱和对光明的向往。他多么希望有一天能过上安定幸福的生活啊!

又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的历。渐断见,新州地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激惯的倾诉,倔强的呐喊……

听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父。在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

就这样,一首不朽的乐曲诞生了-这就是经后人整理并定名为《二泉映月》的二胡曲。几十年来,这首曲子深受我国人民的喜爱,在国际乐坛上也享有盛誉。

1.《二泉映月》的琴声是怎样变化的?整首曲子又有怎样的特点?(3分)

琴声变化:( )→( )

特点: .

2.结合短文,阿炳通过琴声向“我们”表达的情感中不包括( )。(2分)

A.他热爱音乐、家乡,热爱家乡的清泉、月光

B.他对双目失明的愤恨

C.他对未来充满希望

D.他没有向命运屈服

3.通过语言文字展开想象,照样子续写阿炳通过琴声向我们展现的情景。(2分)

起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色。接着, .

.

.

4.阿炳曾两次听到二泉的流水声,这两次“听泉”的经历有什么不同?用“ ”画出来。并说说为什么会有这样的不同。(4分)

.

.

.

读了这篇短文,说说阿炳创作二胡名曲的历程给了你怎样的启迪。(2分)

.

.

七、习作展示。(30分)

你一定有过陶醉于某种境界的经历,如陶醉于一首优美动听的歌、一处恍若仙境的景、一引人人胜的课……请你以“那次,我陶醉了”为题,写一篇习作,500字左右。

【参考答案】

【提优训练】最新统编六年级语文上册第七单元试卷(含答案)

(测试时间:90分钟 分值:100分)

姓名 得分 .

一、根据语境写词语。(9分)

传说《月光曲》是这样pǔ chénɡ(谱成)的。在美丽的lái yīn(莱茵)河畔,著名音乐家贝多芬走进一所máo wū(茅屋),借着qīng yōu(清幽)的月光,按下qín jiàn(琴键)开始弹奏。动人的乐曲缓缓流淌,传入兄妹俩的耳中,使他们táo zuì(陶醉)其中。几1ǔ(缕)月光洒在mánɡ(盲)姑娘tián jìng(恬静)的脸上,她仿佛看到了从来没有看到过的jǐng xiàng(景象)。

二、选择正确的答案,把序号写在括号里。(14分)

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是(C)。

A.彻底(chè) 仆人(pú) 行当(xínɡ) 无穷无尽(jìnɡ)

B.荒谬(miù) 虚拟(nǐ) 恬静(tián) 少选之间(shào)

C.奴婢(bì) 驰骋(chěnɡ) 处士(chǔ) 戛然而止(jiá)

D.尴尬(ɡān) 债券(juàn) 蜀中(shǔ) 拊掌大笑(fǔ)

2.下面词语书写中没有错别字的一项是(C)。

A.琴健 魏峨 陶醉 段段续续 B.霎时 纯熟 矛屋 巧夺天工

C.烛光 一缕 钢琴 妙笔生花 D.幽静 失明 照耀 余音绕粱

3.下列和戏曲有关的加点词语使用不恰当的一项是(D)。

A.亏得明明打圆场,才把两个人劝住,不然,一场激烈的争吵不可避免。

B.爸爸和妈妈总是一个唱白脸,一个唱红脸,共同教育我不断进步。

C.每当除夕晚上零点的钟声响起时,春晚的压轴大戏就要上演了。

D.这哥俩对台戏表演得真好,相互配合得天衣无缝。

4.下列书法家与其故事搭配有误的一项是(A)。

A.柳公权——入木三分 B.颜真卿——乞米

C.欧阳通——学书买父字 D.郑板桥——六分半书

5.下列加点词语使用不恰当的一项是(D)。

A.字正腔圆,是对戏曲演员唱好戏最基本的要求。

B.最后这段话十分精彩,在文中起到了画龙点睛的作用。

C.这件玉器,精雕细刻,人物形神兼备,草木虫鱼栩栩如生,真是巧天工。

D.演讲那天,他一粉墨登场,就博得阵阵掌声。

6.下列有关做课堂笔记的说法错误的一项是(D)。

A.做课堂笔记,能帮助我们记忆,还能促进我们思考。

B.做课堂笔记时可以顺便把听课过程中产生的想法记录下来。

C.听课过程中若产生了疑问,可以先记录下来,课后再继续思考或查阅资料。

D.老师在课堂上讲的所有内容,无论是否重要,都需要记录下来。

7.下列说法中有误的一项是(B)。

A.《伯牙鼓琴》一文通过描写春秋时期伯牙与锺子期之间的故事,反映了朋友之间互相理解、互相欣赏的真挚友情,再现了音乐艺术的无穷魅力。

B.《书戴嵩画牛》一文的作者是戴嵩。文中牧童的观点不一定对,但是作者在最后引用古人的话,表明专业的事情应该去问专业的人,这一观点是对的。

C.《月光曲》一文记叙了贝多芬同情穷鞋匠兄妹俩,为他们弹琴,从而即兴创作《月光曲》的故事,体现了贝多芬的善良以及他卓越的音乐才华。

D.《京剧趣谈》一文通过对“马鞭”这种道具和“亮相”这种艺术表现形式的介绍,表达了作者对京剧这一国粹的喜爱和对祖国传统文化的自豪。

三、补充词语,并选词填空。(10分)

妙笔(生)花 字正腔(圆) 惟妙惟(肖) 黄钟大(吕)

粉墨登(场) 余音绕(梁) 轻歌曼(舞) 笔走龙(蛇)

1.刘老师的书法作品笔走龙蛇,怪不得他在书法界这么有名气呢!

2.只要我们多留心日常生活,积累丰富的素材,写作时就能妙笔生花,写出好作品。

3.精彩的京剧表演开始了,演员们粉墨登场。其中唱、念、做、打俱佳的优秀演员李佳,她的念白、唱腔都字正腔圆,表演更是惟妙惟肖。演员谢幕后,虽然表演已经结束,但是人们依然觉得余音绕梁,意犹未尽。

四、根据课文内容填空。(7分)

“(伯牙)方鼓琴而志在太山,锺子期曰:‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。’少选之间而志在流水,锺子期又曰:‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水,'”因此,伯牙把锺子期当作知音,伯牙“终身不复鼓琴”的原因是:以为世无足复为鼓琴者。成语中也有不少是与音乐有关的,“高山流水”是从《伯牙鼓琴》一文中引申而来的,比喻知音难觅或乐曲高妙;“黄钟大吕”借指正大、庄严、高妙的音乐或文辞;“余音绕梁”形容歌声或音乐优美,耐人回味 。

口语交际。(5分)

通过对书法的深入了解,明明喜欢上了书法,想参加书法兴趣班,但遭到了妈妈的反对。如果你是明明,你会如何说服妈妈呢

妈妈,汉字文化博大精深,如果我可以参加书法兴趣班,会写一手好字的话,也是对中华文化的传承与发扬,而且对今后的学习和生活也有益无害;另外,学习书法也可以磨炼我的毅力,有了坚强的毅力,还怕有什么事情做不好吗

六、阅读理解。(25分)

(一)课内阅读。(12分)

京剧趣谈——马鞭

中国古人时常要骑马。可骑马在舞台上没办法表现,舞台方圆太小,马匹是无法驰骋的。真马出现在舞台上,演员也怕它失去控制。京剧继承、发展了中国传统戏曲的表现手段,终于战胜了这种尴尬——用一根小小的马鞭就彻底解决了,而且解决得无比漂亮。这种表演方式十分符合中国的美学。巨大的马匹被整个省略,但骑马人那种特定和优美的姿态却鲜明地显现出来。同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由:可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。马鞭本身具备一种装饰的美,而且不同人物在使用马鞭时,也各自形成了一套的约定俗成的方法。

马鞭是实在的道具,是可感觉可使用的。京剧还有一些虚拟的道具,但一样可感觉可使用。比如《拾玉镯》中小姑娘纳鞋底,鞋底是实的,针线可是虚的,但在演员手里,“无”远远胜过了“有”。

再比如宴席上的酒壶酒杯。主人一声吩咐“酒宴摆下——”,仆人立刻把酒壶酒杯端上舞台。主人和客人举杯喝酒,一杯又一杯,但就是不见吃饭吃菜,可客人也一样“饱”了。京剧一般是不把饭碗搬上舞台的,一旦真用,那就得“狠狠做戏”。比如《金玉奴》中有一个细节,小生演员用饭碗喝完豆汁,又用嘴去舔筷子,如果没有这一“舔”,那饭碗也就完全不必拿上舞台。

1.京剧中的马鞭道具产生的原因是什么?(2分)

因为古人时常要骑马,但是京剧表演舞台太小,马匹无法驰骋;另外真马出现在舞台上也不好控制;所以京剧继承、发展了传统戏曲的表现手段,用马鞭代替了骑马。

2.用自己的话简单说说马鞭道具是怎么把问题解决得“无比漂亮”的。

一是表演方式符合中国美学;二是给演员更多的表演自由;三是马鞭本身具备一定的装饰美,形成了约定俗成的使用方法。(3分)

3.“同时这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由;可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。”借助文字展开想象,演员还会怎样自由地表演?(2分)

可以不断摇动马鞭,表示策马奔腾;还可以双手在胸前抱着马鞭,表示勒马远望。

4.第2、3自然段举例介绍了实在的道具——鞋底、酒壶、酒杯,以及虚拟的道具——针线、酒水、饭菜,进一步说明了京剧善于运用虚实结合的道具辅助演员表演的特点。(3分)

5.京剧有“国剧”之称,是中华民族传统文化的重要表现形式,其中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号。对于京剧你还有什么了解?(2分)

我还对京剧脸谱有所了不同颜色的脸谱代表着不同的人物性格,如,红色代表忠勇侠义、白色代表阴脸奸诈、金色代表神仙高人等。

(二)课外阅读。(13分)

二泉映月

无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。

有一年中秋之夜,小阿炳跟着师父来到泉边赏月。水面月光如银,师父静静地倾听着泉声。突然,他问小阿炳:“你听到了什么声音 ”小阿炳摇了摇头,因为除了淙淙的流水,他什么声音也没有听见。师父说:“你年纪还小,等你长大了,就会从二泉的流水中听到许多奇妙的声音。”小阿炳望着师父饱经风霜的脸,懂事地点了点头。

十多年过去了,师父早已离开人世,阿炳也因患眼疾而双目失明。他整天戴着墨镜,操着胡琴,卖艺度日。但是生活的穷困和疾病的折磨,泯灭不了阿炳对音乐的热爱和对光明的向往。他多么希望有一天能过上安定幸福的生活啊!

又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的历。渐断见,新州地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激惯的倾诉,倔强的呐喊……

听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父。在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

就这样,一首不朽的乐曲诞生了-这就是经后人整理并定名为《二泉映月》的二胡曲。几十年来,这首曲子深受我国人民的喜爱,在国际乐坛上也享有盛誉。

1.《二泉映月》的琴声是怎样变化的?整首曲子又有怎样的特点?(3分)

琴声变化:(委婉连绵)→(步步高昂)

特点:舒缓而又起伏,恬静而又激荡。

2.结合短文,阿炳通过琴声向“我们”表达的情感中不包括(B)。(2分)

A.他热爱音乐、家乡,热爱家乡的清泉、月光

B.他对双目失明的愤恨

C.他对未来充满希望

D.他没有向命运屈服

3.通过语言文字展开想象,照样子续写阿炳通过琴声向我们展现的情景。(2分)

起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色。接着,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可挡的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。

4.阿炳曾两次听到二泉的流水声,这两次“听泉”的经历有什么不同?用“ ”画出来。并说说为什么会有这样的不同。(4分)

除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见。

只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历。渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

因为阿炳小时候单纯天真,所以第一次“听泉”时他只能听见泉声;阿炳长大后,双目失明,生活艰辛,第二次“听泉”时他早已不是不谙世事的少年,所以结合自身经历,除了泉声,他还“似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

5.读了这篇短文,说说阿炳创作二胡名曲的历程给了你怎样的启迪。(2分)只要热爱生活,心系目标,敢于同命运抗争,锲而不舍地追求,就能实现自己的美好理想。

七、习作展示。(30分)

你一定有过陶醉于某种境界的经历,如陶醉于一首优美动听的歌、一处恍若仙境的景、一引人人胜的课……请你以“那次,我陶醉了”为题,写一篇习作,500字左右。

略。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地